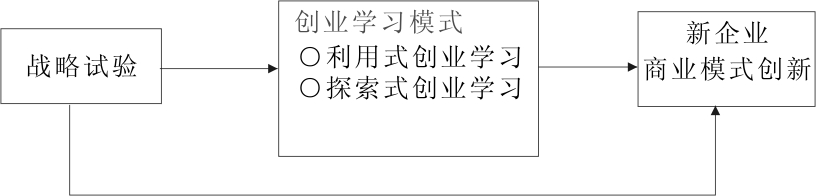

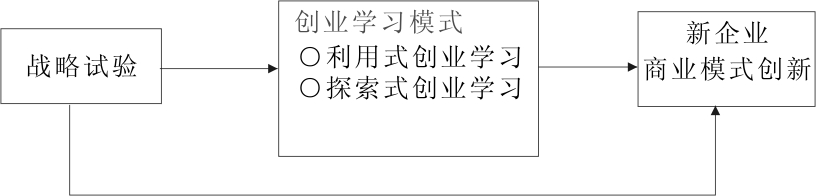

图1 概念模型

林 琳1,2,陈万明1

(1.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京210016;2.青岛科技大学 经济与管理学院,山东 青岛266042)

摘 要:新企业商业模式是以创业机会开发和创业机会利用为中心的价值创造模式。根据效果推理理论,新企业面对高度不确定性,需要通过战略试验这种低成本试验方式开展商业模式创新。针对战略试验与商业模式创新之间的作用机制进行实证研究,同时,检验创业学习在两者关系中的中介作用。结果显示:战略试验对新企业商业模式创新有积极影响,创业学习是促进创业机会识别的关键路径,因此在战略试验和商业模式创新之间发挥中介作用。

关键词:战略试验;创业学习;新企业;商业模式创新

商业模式是关于企业创造和获取价值的总体架构设计[1],新企业的商业模式是指以创业机会开发和创业机会利用为中心的价值创造模式,新企业的商业模式创新则是针对价值创造方式的基本逻辑和思维进行创新的过程。商业模式对于新企业绩效的正向影响得到了学者们的普遍认可[2-3]。同时,伴随企业成长,其商业模式要进行持续的动态化创新和调整,这一观点也得到越来越多创业研究者的关注和认可[4]。

新企业面对新兴市场,信息缺乏且不确定性强,加之新创不久面临各种资源约束,根据效果推理理论,新企业为有效开展与外界环境的交互,需利用试错方式搜集外部信息并通过持续迭代,推测未来的商业模式形式[5],这一过程所包含的快速试错以及持续迭代过程,即战略试验[6]。其中,快速试错可使新企业在有限资源条件下增加试错次数,获得更多外部反馈信息,领先在位企业抢占先机[7]。现有基于效果推理逻辑的战略试验文献多以不同实践情境下的案例研究为主[8-12],关于战略试验与新企业商业模式创新关系的实证研究相对较少[8]。自效果推理理论及战略试验提出至今已十余年,尚属于创业领域的新兴理论,其测量量表的开发及检验更是近几年才出现[13],实证研究的普及尚需时日。同时,从战略试验到商业模式创新也并非直接实现。试验和学习是商业模式创新的基本特征与核心内容[14],基于学习视角的战略试验是指通过试错学习获取相关信息和经验。这些信息和经验需要通过创业学习模式来转化并创造新知识[15],以促使新企业更好地开发和利用创业机会,从而引发商业模式创新[16]。因此,通过战略试验特别是试错学习获取的信息和经验是创业学习模式的重要来源[17-18]。目前的实证研究文献[19]尚缺乏关于战略试验通过创业学习模式转化进而促进商业模式创新微观机制的研究。

因此,战略试验作为一种低成本的商业模式创新,对新企业的创业学习起到怎样的作用?创业学习在战略试验与新企业商业模式创新的关系中是否起到中介作用?本文在回答以上问题的基础上,试图对战略试验影响新企业商业模式创新的作用机制进行分析和实证检验,以便为新企业提高成功率及有效实施商业模式创新提供理论借鉴。

关于战略试验的相关文献最初源于对战略变革的研究[20-22],但这些研究主要针对成熟企业[23],并不适用于新企业。这是因为成熟企业的经营目标相对稳定,进行战略试验只是在已有战略基础上进行调整和重组,即从一个稳态过渡至另一个稳态[24],各战略维度的变化频率低且幅度小;而对于新企业来说,战略试验不是对已有商业模式的调整或重组,而是从无到有的创建过程,包括一系列旨在探索新企业内外环境的快速试错和战略迭代,以提高与环境的匹配性,同时,降低环境不确定性。在这一过程中各战略维度的变化快速且有小幅调整。正是由于缺乏对自身以及外部环境的了解,新企业必须根据自己能够承受的损失以及掌握的资源,利用试验和试错找到价值创造方式[25]。因此,对于新企业来讲,战略试验是沿着不同战略维度进行快速而小幅度调整,并努力识别和建立一个可行的竞争战略基础。战略试验过程主要包括试错学习和战略迭代[6]。这是一个持续反馈过程,直至新企业战略与内外环境相适应为止。这一过程的核心是通过试错学习进行快速战略迭代,其资源投入方式也是渐进式的。

由于结构的复杂性和环境的高度不确定性,从创业视角来看[26],新企业商业模式的创新是一个包括多阶段试错学习的创新过程,而绝不是破坏性创新[27]。战略试验过程中的试错学习促使新企业与各相关方密切互动,对各种商业模式进行低成本探索和尝试,获得大量反馈信息与知识,有助于新企业对内外环境进行探索,积极开发和利用各种创业机会[28],实现新的价值创造模式;同时,通过试错学习带来的大量反馈数据与信息,有助于新企业更好地理解行业及企业自身特征,迅速积累经验和知识,修正创业行为,降低不确定性和创业风险,逐步摸索与总结出更高效的商业模式[29]。

综上所述,提出如下假设:

H1:战略试验正向影响新企业商业模式创新。

战略试验是一种渐进式资源投入方式,主要包括小幅度试错学习和持续战略迭代过程,具有低成本探索特点。在这一过程中即使经常面对失败和犯错,但是失败成本较小,不仅不会对创业者及其团队造成一蹶不振的毁灭性打击,而且通过试错获得的失败经验作为学习成果,在未来行动中可能产生意想不到的效果[30],并且积累了大量创业知识。新企业通过战略试验,在创业实践中根据各相关方的反馈信息,持续地从外部环境中获取必要创业知识,并在企业范围内进行共享、利用。实质上,各种创业知识的创造、积累和分享过程就是创业学习[31],因此战略试验为新企业的创业学习模式提供了机会的土壤[32]。面对快速变化的市场、政策和技术,在开展挑战性反思中,战略试验为新企业提供了丰富的机会和素材[13]。正是通过战略试验这种低成本的实践过程,促进了创业学习模式的开启,使新企业掌握了更多资源,提高了各项创业能力。

创业学习模式可以分为探索式创业学习与利用式创业学习[33]。其中,探索式创业学习是为了获取新颖而非冗余的知识,通过探索、搜寻、试验等方式进行的学习行为;利用式创业学习是对新企业现有的知识和能力实施深入精炼与挖掘,目标是推进现有产品、运作方式的相关性发展。

具体来讲,一方面,在探索新企业商业模式创新的过程中,需要利用战略试验这种低成本的探索方式与高度不确定的外部环境之间进行互动,通过一系列战略上的适应性调整,有目的地搜寻和吸收大量来自企业外部的新知识,并且在这一实践过程中创造新知识[27];另一方面,战略试验中的试错学习阶段为新企业提供了大量失败经验,这些经验促使新企业改变心智模式,在此基础上对战略设计展开反思和讨论,破除习惯性防卫,通过战略试验,对已有知识和资源进行反思与挖掘,改变管理认知,进而产生新知识、新思路和新技术,以及对目前已有知识和能力实施深入精炼与挖掘。

综上所述,提出以下假设:

H2:战略试验正向影响新企业创业学习模式;

H2a: 战略试验正向影响新企业探索式创业学习;

H2b: 战略试验正向影响新企业利用式创业学习。

由战略试验提供的学习机制为新企业各种模式的创业学习提供了丰富的机会和素材,新企业通过创业实践,持续接收各相关方的反馈,不断从外部环境吸取必要的信息和知识,并在新企业范围内进行共享和利用。同时,知识和经验的积累是新企业进行创业机会开发与创业机会利用的重要前提[34],新企业通过深入学习可以更好地利用与开发创业机会[35],而新企业的商业模式创新正是围绕创业机会开发和利用进行的价值创造过程。因此,新企业通过双元模式的创业学习增加了知识积累,克服了创业弱性,促进了商业模式创新。

具体来讲,一方面,在战略试验的试错学习过程中,新企业与外部环境及各利益相关方进行互动,通过反馈持续获得大量创业知识。在不确定性环境下,为了实现快速成长,新企业必须对这些创业知识进行有效的系统性整合,以加强对外界环境的了解,并产生与机会开发相关的新知识[36]。为了获取新知识,新企业通过试验、搜索等方式,积极进行探索式创业学习,从而促进创业机会的开发,进而有助于商业模式创新;另一方面,新企业通过战略试验的战略迭代阶段,将自身已有的知识和资源进行有效整合,实施深度挖掘和精炼,积极进行利用式创业学习,以更好地了解外部环境,提升管理认知,更好地利用和挖掘创业机会[36],从而促进商业模式创新。

综上,可以提出如下假设:

H3:创业学习模式在战略试验正向影响新企业商业模式创新过程中起到中介作用;

H3a:探索式创业学习在战略试验正向影响新企业商业模式创新过程中起到中介作用;

H3b:利用式创业学习在战略试验正向影响新企业商业模式创新过程中起到中介作用。

本文提出基本概念模型,如图1所示。

图1 概念模型

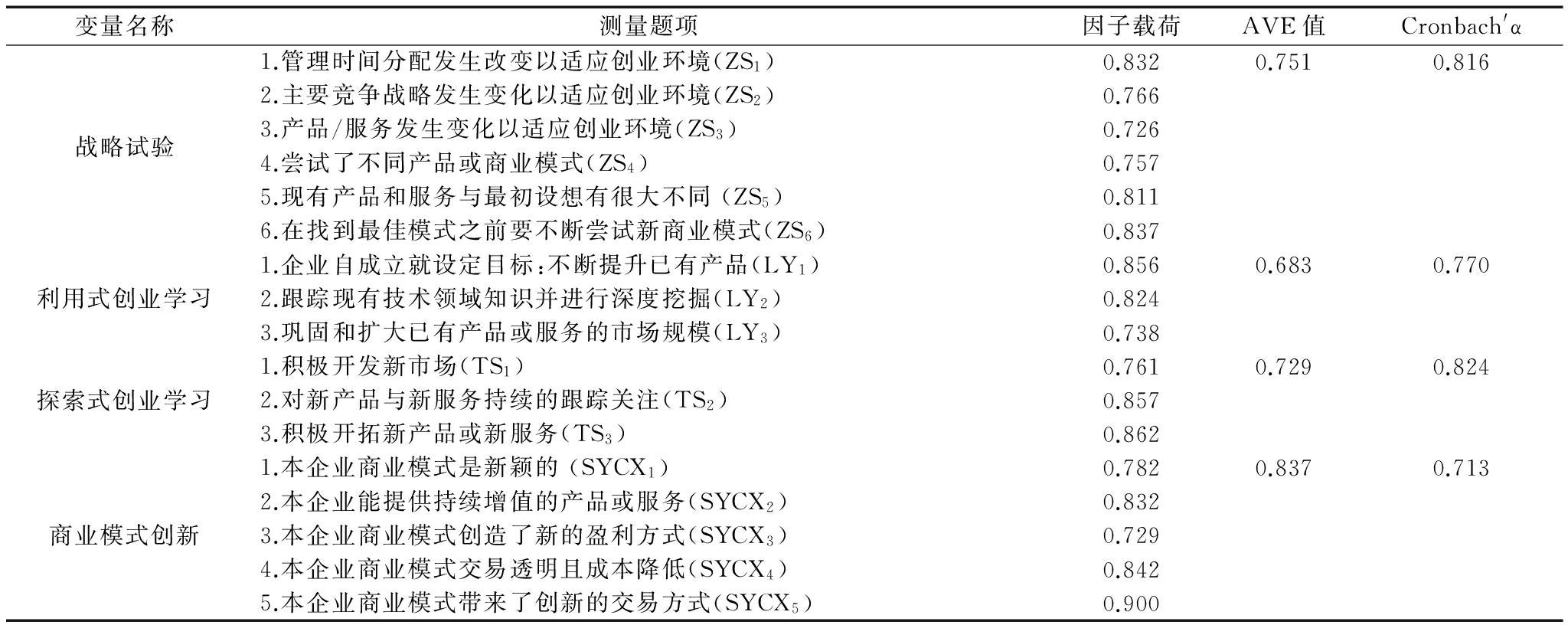

本研究因变量为新企业商业模式创新,借鉴Zott&Amit[37]对商业模式创新测量方法的研究,采用5个题项测量新企业商业模式创新。本研究自变量为战略试验,借鉴陈婷等[18]和Chandler等[13]的研究,从战略调整和战略创新两个方面共采用6个题项进行测量。本研究的中介变量为创业学习模式,借鉴Geiger等[38]和Su等(2011)[39]的研究,分为探索式创业学习和利用式创业学习两个维度共6个题项进行测量。各题项描述见表1。

以上变量均采用Likert5点式量表对其进行测量,问卷填写者根据企业实际情况,在“1-非常不符合”、“2-不太符合”、“3-一般”、“4-比较符合”、“5-非常符合”之间选择,即分值为1-5。

本文选取企业成立年限、企业规模以及企业所处行业为控制变量。首先,借鉴McDougall等[40]和Zahra等[41]的研究,将成立时间在8年以内的企业定义为新企业,企业成立年限依据其创办时间按照年数计算;企业规模采用企业员工总人数进行度量,根据员工总数分为5级,1表示员工人数在30人以下,2表示员工数为31~100人,3表示员工数为101~150人,4表示151~200人,5则表示在201人以上;同时,知识密集型高科技企业的商业模式创新明显有别于其它行业,因此需要控制新企业所处行业。若所处行业为高科技行业,则取值为1,否则取值为0。

本文量表是在文献研究基础上借鉴国内外已使用量表,同时,为提高问卷信度和效度,首先选取5家成立年限不超过8年的新企业进行小样本测试和访谈,结合访谈意见对问卷语义和题项设置等方面进行修订,然后形成正式问卷。本文的研究样本来自山东、江苏和上海的新企业,具体调查步骤是:①通过多途径,与被调查新企业的创业者或创业团队中的成员取得联系,并征得他们的同意;②利用纸质问卷、电子邮件或微信等各种形式发放量表;③问卷回收:调查时间为2016年2-5月,共发放问卷264份,收回166份(回收率为62.9%),其中,有16份由于填报缺失值较多被删除,最后得到有效问卷150份(回收有效率为96.9%)。

从行业结构来看,样本企业大多数属于高科技企业,占到63.2%。在企业成立年限方面,成立不足1年的企业占20.7%,成立不足3年的企业占62.4%,成立不足5年的企业占89.3%。从企业规模来看,大多数样本企业都是中小型企业,其中,企业员工总数不足30人的占33.4%,不足100人的占71.6%,不足200人的占95.3%。

(1)共同方法偏差检验。由于从同一被测者取得所有被测数据可能出现同源误差,因此,本文从抽样程序和统计方法两个方面出发,对共同方法偏差进行规避。首先,填写调研问卷之前告知调查对象本次调查的研究目的并且要求采用匿名方式进行问卷填写;然后,采取Harman单因素检验方法,对有效问卷中的测量条目进行探索式因子分析。其中,最大因子解释了总变异量的23.224%,表明本研究数据的同源误差不严重,可作进一步分析。

(2)信度、效度分析。本文采用Cronbach's α系数评估变量及量表信度。由表1可知,战略试验的Cronbach's α值为0.816,创业学习模式的两个维度即探索式创业学习和利用式创业学习的Cronbach's α值分别为0.824与0.770,新企业商业模式的Cronbach's α值为0,713,所有变量的Cronbach's α系数都大于0.7,说明变量及量表具有较好信度。

在效度检验方面, 由于本研究使用成熟量表,同时,在确认最终问卷前选择了5家新企业进行访谈和预调研,并修正了问卷的部分措辞和内容,因此问卷具有一定内容效度。所有变量的AVE值大于0.5,且各题项因子载荷都大于0.7,说明量表具有较高聚敛效度。由表2可看出,变量间的最大相关系数值为0.506,而表1中最小的AVE值为0.683,其相应平方根值为0.826,表明各变量间也具有较好区别效度。

表1 变量与量表检验

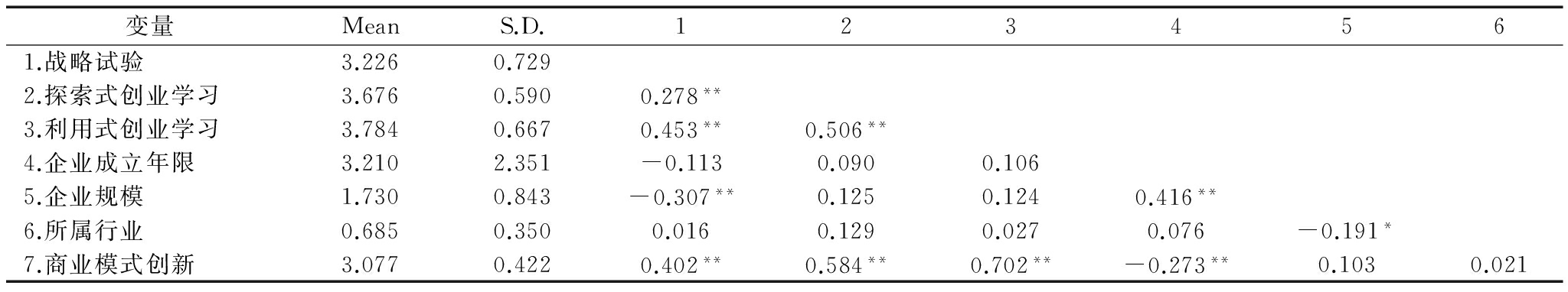

通过相关性分析,本研究初步得出各变量间关系,如表2所示。可以看出,战略试验与企业规模负相关,这是因为企业规模越大,新企业的柔性就越低,试错学习和持续迭代的灵活性也越差;新企业商业模式创新与企业成立年限也负相关,这是因为成立时间越长,新企业商业模式越趋于稳定,调整和创新的可能性越低,这与人们在实践中的认知是相符的。同时,战略试验与探索式创业学习、利用式创业学习、新企业商业模式创新均正相关,并且创业学习模式的两个维度也与新企业商业模式创新正相关,这与本文的设想一致。由于相关性分析并未考虑控制因素的影响,所以还需进一步统计分析变量间的因果关系。

通过变量的相关性分析可初步判断,变量间的自相关问题不严重,且变量的相关系数均小于临界水平值0.75,因此模型不存在严重的多重共线性问题。

表2 各变量描述性统计分析与相关系数矩阵

注:N=150;*表示P≤0.01(双尾检验);**表示P≤0.001(双尾检验),下同

为进一步检验战略试验、创业学习模式与新企业商业模式创新的关系,本文采用多元线性回归方法对样本数据进行验证,结果如表3所示。根据Baron和Kenny(1986)的验证程序,具体做法是:

首先,检验自变量对因变量是否存在显著影响。模型M0反映的是控制变量与因变量的关系,模型M1反映的是自变量对因变量具有显著正向影响(β=0.411,P≤0.01),即战略试验对新企业商业模式创新具有显著积极影响,假设H1得到支持;其次,检验自变量对中介变量是否存在显著影响。模型M2、M3反映战略试验分别对探索式创业学习(β=0.355,P≤0.001)与利用式创业学习(β=0.322,P≤0.001)具有显著的积极影响。因此,假设H2a、H2b得到支持。同时,M1、M2、 M3这3个模型的VIF值均小于3,D.W.值均接近2,说明变量间不存在多重共线性问题;再次,检验中介变量对因变量的影响是否显著。模型M4表明中介变量创业学习模式的两个维度即探索式创业学习(β=0.531,P≤0.001)和利用式创业学习(β=0.412,P≤0.001)均对新企业商业模式创新具有正向影响;最后,将中介变量放入自变量与因变量的回归模型中,如果自变量对因变量的影响不存在,说明具有完全中介作用,如果自变量对因变量的影响仍存在但程度显著降低则说明是部分中介效应。因此,在模型M1的基础上,将创业学习模式的两个维度分别放入回归模型,结果见模型M5和M6。其中,模型M5表明在探索式创业学习的中介作用下,战略试验与新企业商业模式创新关系的显著性有所下降(β值由0.411下降为0.212,P≤0.05),而探索式创业学习与商业模式创新显著正相关(β=0.587,P≤0.001),数据分析结果满足中介作用检验条件,所以探索式创业学习在战略试验与新企业商业模式创新关系中具有部分中介作用,假设H3a得到支持。同理,模型M6表明在利用式创业学习的中介作用下,战略试验与新企业商业模式创新关系的显著性有所下降(β值由0.411下降到0.243,P≤0.01),而利用式创业学习与商业模式创新显著正相关(β=0.562,P≤0.001),因此利用式创业学习在战略试验与新企业商业模式创新关系中具有部分中介作用,假设H3b得到支持。

表3 多元回归模型分析结果

通过对华东部分省市新企业的调研,得到以下结论:

(1)战略试验对新企业商业模式创新具有显著正向作用,同时,有利于新企业探索式创业学习与利用式创业学习。新企业面对高度不确定环境,为了形成核心竞争力,必须通过战略试验这种有目的且低成本方式增强与外界环境的互动,渐进式实现商业模式创新,这与张玉利[42]等研究者的结论一致,即面对高度不确定的创业环境,选择理性创业策略对新企业的生存与发展更有利。同时,由于新企业商业模式创新是围绕创业机会进行的,因此战略试验还有助于创业机会识别、相关知识积累,从而促进新企业创业学习。

(2)统计结果也验证了探索式创业学习和利用式创业学习在战略试验转化为新企业商业模式创新过程中的中介作用。根据云乐鑫等(2013)[43]的观点,一方面探索式创业学习强化了战略试验过程的知识创造属性,通过试错及反馈机制,收集大量来自市场及相关方的知识与信息,并通过探索式创业学习开发新知识,识别创业机会,促进商业模式创新;另一方面,利用式创业学习强化了战略试验过程中的试错属性,使得新企业进行双元学习及挑战性反思,不断审视自身商业模式的资源配置效率,有助于新一轮商业模式创新的探索。同时,双元式创业学习的中介作用也证实了二元式战略思维对新企业长短期绩效的平衡与协调作用[42]。

总之,本文为从战略试验到新企业商业模式创新的转化机制研究提供了理论支持。新企业通过战略试验,实现各种微观要素的量变,进而产生宏观战略视角下的质变,即通过试错学习—持续迭代的微观循环过程,最终实现商业模式创新这一战略上的突破。

本文的研究启示在于:新企业可以通过战略试验这种小幅度、低成本的试错学习进行战略选择和定位。为了更好地实现从战略试验到新企业商业模式创新的转变,在通过战略试验获取大量经验数据和知识的基础上,新企业应主动开展双元模式的创业学习,以积累知识与识别创业机会,从而克服新创弱势,进行商业模式创新,增强核心竞争力。

本文的研究局限:一是采用抽样方法进行问卷调查,而不是代表性及效果更好的随机抽样方法,这是因为针对新创企业及创业者的调查难度比一般调查难度大,而且本研究样本只涉及华东地区的部分省市,得出的结论是否具有代表性有待进一步检验;二是主要采用主观判断题项测量各变量,尽管能保证测量的信效度水平,但是可能造成一定的认知误差。将来应考虑引入客观测量题项,扩大样本来源,以在更大适用范围内验证研究假设。

参考文献:

[1] ZOTTC,et al.The business model: recent developments and future research [J].Journal of Management,2011,37(4):1019-1042.

[2] 张郑熠,金珺,陈俊滢,等.商业模式设计对新创企业绩效的影响机制研究[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2015,25(6):23-31.

[3] ZOTT C AND AMIT R.Business model design:an activity system perspective [J].Long Range Planning,2010,43(2/3):216-226.

[4] MORRIS M,SCHINDEHUTTE M,ALLEN J.The entrepreneur's business model:toward a unified perspective[J].Journal of Business Research,2005,58(6):726-735.

[5] SARASVATHY S D.Causation and effectuation:toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency [J].Academy of Management Review,2001,26(2):243-263.

[6] NICHOLLS-NIXON C L,COOPER A C,WOO C Y.Strategic experimentation: understanding change and performance in new ventures [J].Journal of Business Venturing,2000,15 (5):494-521.

[7] 杨俊,韩炜,张玉利.工作经验隶属性、市场化程度与创业行为速度[J].管理科学学报,2014,17(8):10-22.

[8] HOLLOWAY S S,SEBASTIAO H J.The role of business model innovation in the emergence of markets: a missing dimension of entrepreneurial strategy[J].Journal of Strategic Innovation & Sustainability,2010,6(4).

[9] IM J.The role of effectuation in new product development of new ventures[C]//Academy of Management Proceedings[J].Academy of Management,2013(1):453.

[10] 罗仲伟,任国良,焦豪.动态能力、技术范式转变与创新战略——基于腾讯微信“整合”与“迭代”微创新的纵向案例分析[J].管理世界,2014,1(8):152-168.

[11] 吴挺,王重鸣.互联网情境下的创业行动、信息获取和新创绩效——来自苹果应用商店的证据[J].科学学研究,2016,34(2): 260-267.

[12] 朱晓红,陈寒松.互联网情境下市场导向型创业企业迭代创新的作用机制[J].管理案例研究与评论,2016,9(2):136-149.

[13] CHANDLER G N,DETIENNE D R,MCKELVIE A,et al.Causation and effectuation processes:a validation study[J].Journal of Business Venturing,2011,26(3):375-390.

[14] RITA G,MCGRATH.Business models: a discovery driven approach [J].Long Range Planning,2009,43(2/3):247-261.

[15] FISHE R G.Effectuation,causation,and bricolage: a behavioral comparison of emerging theories in entrepreneurship research[J].Entrepreneurship: Theory and Practice,2012,36(5):1019-1051.

[16] 张红,葛宝山.创业学习、机会识别与商业模式——基于珠海众能的纵向案例研究[J].科学学与科学技术管理,2016,37(6):123-136.

[17] MAN T W Y.Exploring the behavioral patterns of entrepreneurial learning: a competency approach [J].Education and Training,2006,48(5):309-321.

[18] 陈文婷,李新春.中国企业创业学习:维度与检验[J].经济管理,2010,32(8):63-72.

[19] MTHANTI T S,URBAN B.Effectuation and entrepreneurial orientation in high-technology firms[J].Technology Analysis& Strategic Management,2014,26(2):121-133.

[20] MILLER D,FRIESEN P.Momentum and revolution in organizational adaptation[J].Academy of Management Journal,1980,23(4):591-614.

[21] VAN DEVEN A,POOLE M.Explaining development and change in organizations [J].Academy of Management Review,1995,20(3):510-540.

[22] RAJAGOPALAN N,SPREITZER G.Toward a theory of strategic change: a multi-lens perspective and integrative framework[J].Academy of Management Review,1997,22(1):48-79.

[23] QUINN J.Intelligent enterprise [M].New York: Free Press,1992.

[24] GERSICK C.Pacing strategic change[J].Academy of Management Review,1994,37(1):9-45.

[25] WOO C,DAELLENBACH U,NICHOLLS-NIXON C.Theory building in the presence of randomness [J].Journal of Management Studies,1994,31(4):507-524.

[26] SOSNA M,TREVINYO- RODR GUEZ R N,VELAMURI S R.Business model innovation through trial-and-error learning: the naturhousecase[J].Long Range Planning,2010,43(2):383-407.

GUEZ R N,VELAMURI S R.Business model innovation through trial-and-error learning: the naturhousecase[J].Long Range Planning,2010,43(2):383-407.

[27] HENRY CHESBROUGH.Business model innovation: opportunities and barriers[J].Long Range Planning,2010,43(2/3):354-363

[28] 郭润萍,蔡莉.转型经济背景下战略试验、创业能力与新企业竞争优势关系的实证研究[J].外国经济与管理,2014,36(12):3-12.

[29] ANDRIES P,DEBACKERE K,VAN LOOY B.Simultaneous experimentation as a learning strategy: business model development under uncertainty[J].StrategicEntrepreneurship Journal,2013,7(4):288-310.

[30] COPE J.Entrepreneurial learning from failure: an interpretative phenomenological analysis [J].Journal of Business Venturing,2010,25(2):604-623.

[31] 单标安,蔡莉,陈彪等.中国情境下创业网络对创业学习的影响研究[J].科学学研究,2015,33(6):899-906.

[32] ZAHRA S A,et al.Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review,model and research agenda[J].Journal of Management studies,2006,43(4).

[33] ROTHAERMEL F T,DEEDS D L.Exploration and exploitation alliances in biotechnology: a system of new product development[J].Strategic Management Journal,2004,25(3):201-221.

[34] SHANE S.Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities[J]. Organization Science,2000,11(4):448-469.

[35] LUMPKIN G,LICHTENSTEIN B.The role of organizational learning in the opportunity-recognition process[J].Entrepreneurship: Theory & Practice,2005,29(4):451-472.

[36] 蔡莉,尹苗苗.新创企业学习能力、资源整合方式对企业绩效的影响研究[J].管理世界,2009(10):1-10.

[37] ZOTT C,AMIT R.Business model design and the performance of entrepreneurial firms [J].Organization Science,2007,18(2):181-199.

[38] GEIGER S W,MAKRI M.Exploration and exploitation innovation processes: the role of organizational slack in R&D intensive firms[J].Journal of High Technology Management Research,2006,17(1):97-108.

[39] SU Z F,LI J Y,YANG Z P,et al.Exploratory learning and exploitative learning in different organizational structures [J].Asia Pacific Journal of Management,2011,28(4):697-714.

[40] MCDOUGALL P P,ROBINSON R B.New venture strategies: an empirical identification of eight archetypes of competitive strategies for entry [J].Strategic Management Journal,1990,11(6):447-467.

[41] ZAHRA S A.A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: a critique and extension [J].Entrepreneurship: Theory and Practice,1993,17(4):5-21.

[42] 张玉利,赵都敏.手段导向理性的创业行为与绩效关系[J].系统管理学报,2009,18(6):631-637.

[43] 云乐鑫,薛红志,杨俊.创业企业商业模式调整研究述评与展望[J].外国经济与管理,2013,35(11):21-27.

Lin Lin1,2,Chen Wanming1

(1.College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016,China;2.College of Economics and Management, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042,China)

Abstract:Strategic experimentation is a low-cost way to explore business model, which is based on the value creation model of the development and opportunities of entrepreneurial opportunities. According to the effectuation theory, the new ventures need to achieve business model innovation through strategic tests. This research aimed at the relationship between strategy experimentation and business model innovation. Conclusion show that Strategic experimentation is helpful to promote the enterprise business innovation and entrepreneurial learning is the critical path to promote the entrepreneurial opportunity identification, which plays an intermediary role between the strategy of experimentation and business model innovation. The conclusion reveals the strategic test mechanism for new enterprise business model innovation, for new enterprises to carry out the business model innovation, which has a certain reference.

Key Words:Strategic Experimentation; Entrepreneurial Learning; New Ventures; Business Model Innovation

DOI:10.6049/kjjbydc.2017030420

中图分类号:F274

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)03-0095-06

收稿日期:2017-05-19 基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC870012);中央高校基本科研业务费专项基金项目(KYZZ15_0098);青岛科技大学人文社会科学基金项目(09XC13)

作者简介:林琳(1978-),女,辽宁大连人,南京航空航天大学经济与管理学院博士研究生,青岛科技大学经济与管理学院讲师,研究方向为创业管理、科技创新;陈万明(1956-),男,四川泸州人,南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为创新管理、科技创新。

(责任编辑:胡俊健)