战略性新兴产业作为国家实施创新驱动发展的具体产业形式,其发展的关键在于培育与提升产业创新能力。目前,考虑到创新复杂性,创新生态系统已成为培育战略性新兴产业创新能力的主要保证机制或形式。创新生态系统概念的提出,源于人们日益认识到知识与学习行为对创新成功所起的基础性决定作用[1]。基于高校、研发机构、企业、政府与金融机构等组织行为,与制度、文化等因素结合在一起,织就而成了一张便于知识生产、扩散与商业化的网络。创新形主体运用不同的学习手段嵌入到网络中,产生创新集群与集聚经济,形成孕育创新与获取创新收益的良性循环[2]。

由此可见,打造创新生态系统的前提是创新要素集聚。从产业角度看,基于知识动态形成的企业间网络化协同创新是现代产业集聚的主要内容。产业集聚,尤其是战略性新兴产业这类以创新为驱动力的产业,必然会带来创新资源集聚。因此,国家战略性新兴产业发展十三五规划强调产业集聚是战略性新兴产业发展的主要路径之一。综上所述,本文以产业集聚作为切入点,考察战略性新兴产业创新生态系统发展路径。

目前,鲜有文献将两者直接关联在一起研究,本文主要研究集聚与战略性新兴产业创新生态系统的关系,分别综述产业集聚、战略性新兴创新生态系统相关文献。

尽管在过去30年里,新一轮科技革命使人们凭借ICT实现跨越时空障碍进行更为及时、便捷、密切的信息交流,但是地理位置在经济发展中的重要意义却丝毫没有减弱。以硅谷为代表的创新集群发展,说明产业集聚还是许多发达国家实现创新发展的重要手段[3]。产业集聚对创新的影响可从内涵与外延两个角度展开。

从内涵看,产业集聚的创新效应主要与产业集聚的结构特征有关。产业集聚的结构性特征之一是专业化与多样化差异。专业化产业集聚有利于形成统一的行为规范[4],提升企业之间的分工协作效率,方便资源快速传播和获取,从而提高企业创新能力[5]。多样化产业集聚不仅有利于形成多样性劳动力供给池,而且有助于新型知识与技能跨领域扩散和溢出[6],扩展企业创新基础、增加企业创新收益来源[7]。

经验研究表明,产业专业化集聚与多元化集聚对创新的影响不能孤立看待[8]:随着产业集聚程度不断提升,专业化集聚对创新的正向影响趋弱而多样化作用会更加突出。进一步看,不论是专业化还是多样化集聚,产业集聚所形成的集群异质性会决定产业集聚的创新效应[9]:集聚范围内同行业相关性强的技术溢出比非同行业关联性差的技术溢出对于创新更重要[10];高新技术企业创新对专业化集聚具有更高的敏感度[11]。

从外延角度,一般认为产业集聚导致创新的核心路径是技术溢出[12]。产业集聚是相似或相关经济活动的空间集聚,这些活动通过本地协作与竞争的相互关系和相互作用彼此关联,构成了集聚网络关系[13]。产业集聚形成的网络关系主要通过技术溢出效应促进集聚范围内的企业技术创新:企业之间互相学习和良性竞争[14]、经济主体网络结构带来的产学研合作[15]、集群网络运作机制下工作人员流动能提升产业创新能力[16]。而且,这种依托集聚网络的技术溢出具有开放性特征,企业通过交易等方式同样有利于创新知识获取[17]。

对于新兴产业而言,集聚既有助于产业发展的要素汇聚、提升产业内中小企业存活率[18],又有助于企业利用地理邻近性快速嵌入地方市场与创新网络,从而顺利实现产业从萌芽阶段到成长阶段的跨越[19]。我国战略性新兴产业发展,同样需要借助产业集聚带来的要素集聚与环境整合协调的作用机制[20],这种作用机制的主要形态就是创新生态系统。

创新生态系统本质上是一种创新资源集聚形态,是围绕创新能力获取的创新资源集聚与整合系统[21]。这种系统配置创新资源的关键是创新主体之间围绕价值获取而形成不断协调发展的网络关系,目标是通过生产并“销售”创新以实现持续创新[22]。创新生态系统可以被划分为知识生态系统与商业生态系统两个子系统,前者是为创新进行知识积累、更新与传递服务,后者围绕创新价值链形成提供服务。政府、科研机构、高校、企业及辅助机构围绕创新与价值地位而形成不同的生态位,嵌入到创新生态系统中,共同配置创新资源并生成创新[23]。

战略性新兴产业创新生态系统是指为促进战略性新兴产业创新并实现创新价值的创新网络体系,其作用在于将驱动创新所必需的、不断跳跃与多向波动的知识流纳入到有序价值链环节中。然而,不论是从健康性还是可持续性看,我国战略性新兴产业创新生态系统的发展都是不容乐观的[24,25]。事实上,战略性新兴产业集聚也是在政府、企业、科研机构等共同协调的基础上形成的,驱动要素包括技术流动、资金流动、市场化程度与开放度[27],上述都是构成创新生态系统的基本内容。因此,如果从产业角度研究创新生态系统,那么产业集聚就是一个重要的观察切入点。遗憾的是,现有文献或许因为创新生态系统局限于管理学研究领域,尚未向产业经济领域延伸,从产业集聚角度开展研究的文献十分稀缺,这为本文选题提供了基本支撑。

世界各国战略性新兴产业集聚模式以政府与市场协同推动为主,集聚对战略性新兴产业创新生态系统的创新关系网络、创新能力、创新环境等具有直接影响。

创新生态系统形成与发展的基础是创新关系网络,其是由政府引导,以企业为主体、高等院校和科研院所为补充,科技创新中介及融资机构高度参与,协同配置创新资源,实现创新投入到创新产出转化的动态创新关系集合。战略性新兴产业作为政府着力发展的未来主导产业,其政策性、创新性、战略性与不确定性等特点决定了企业、政府、研究机构等主体必须协同合作以构建创新关系网络,通过促进产业价值链与创新链耦合,实现产业创新发展。产业集聚作为创新主体配置创新资源的重要方式,有助于促进战略性新兴产业创新生态系统所必需的创新关系网络形成。

(1)产业集聚有利于推动战略性新兴产业发展主体基于创新竞合行为快速嵌入主体网络,促进创新资源高效率、低风险流动与共享。政府作为战略性新兴产业发展的推手,通过制定产业集聚政策能最大程度地引导创新资源汇聚,提高新兴产业培育与发展效率,减少产业创新发展中的不确定性,从而为创新关系网络形成奠定基础。企业作为战略性新兴产业发展主体,迫切希望嵌入产业集聚所带来的技术创新交流合作关系网络,从而降低创新风险并获取创新回报,尤其是追求市场超额利润的企业,其参与产业集聚的积极性更高。近年来,随着我国科技体制改革不断深化,科研院所与高等院校以创新联盟方式参与战略性新兴产业创新发展并获得创新反哺支持带来的科研经费,驱使其更加积极深入地参与产业集聚活动。因此,在战略性新兴产业集聚中,各创新主体在实现产业技术创新战略联盟创新目标的过程中,兼顾自身创新目标,快速融入产业集聚带来的创新关系网络成为其自觉行为。

(2)基于产业价值链的产业集聚有利于全产业链创新资源整合,推动产业上下游企业之间开展强化合作、协同创新活动。战略性新兴产业具有显著关联带动作用,在国民经济发展中处于先导地位。战略性新兴产业集聚不仅有利于产业链上下游企业开展创新交流与合作,推动技术创新成果转移转化,提升企业技术创新管理能力,放大全产业链技术创新效能,而且能明显带动关联企业参与创新链。通过促使具有异质性特征的企业间缔结社会化创新网络关系,实现产业链与创新链对接延伸——产业价值链,促进创新生态系统的创新网络系统价值体系构建。

产业集聚在推动战略性新兴产业创新生态系统的创新关系网络形成过程中,不仅集聚了高层次人才、先进经营管理经验、市场捕捉能力、动态适应能力、企业家才能等技术优势,而且集聚了财税优惠政策、科技金融支持政策、重大科技专项、技术成果转移转化政策等政策优势。由此带来技术优势与政策优势耦合,在创新生态系统中对主体创新能力提升有直接或间接推动作用,这种驱动作用主要表现为技术积累与技术扩散两个方面。

(1)技术积累是战略性新兴产业创新生态系统发展的重要内在动力,是驱动战略性新兴产业系统自组织有序演化的关键因素。一方面,产业集聚带来的技术创新合作交流机制能够将个体自有创新所形成的新知识、新技术在产业创新生态系统成员间进行有条件的共享,通过强化与完善产业技术创新链,弥补个体创新技术能力的不足,从而实现技术积累。另一方面,将技术创新成果按照一定比例或分配机制获得收益,能够在知识产权使用、技术成果分享等环节积累技术,提升自身技术水平及技术存量。战略性新兴产业集聚创新作为创新生态系统的重要构成,其创新主体技术积累本身有助于提升创新生态系统技术积累水平,并且通过创新主体耦合机制与嵌入机制,间接提升创新生态系统内部其他创新主体的技术积累水平,进而增强创新生态系统技术创新能力。

(2)技术扩散既是战略性新兴产业集聚发展影响创新生态系统的重要表现形式,也是技术创新外溢性的外在作用途径。技术、知识、信息、人才、资金等创新要素在战略性新兴产业集聚主体之间共享与流动,并通过技术创新活动获得积累与提升,形成新的技术创新要素,为创新能力提升奠定必要的创新基础。战略性新兴产业集聚正是通过技术扩散实现技术水平整体提升,推动其它产业集聚创新、传统产业转型升级,进而驱动创新生态系统创新能力整体提升。

战略性新兴产业集聚不是简单地表现为产业链上下游企业、技术创新链中科研机构、高等院校、信息中介组织机构等主体在特定地理空间范围内集中,而是表现为区域创新资源定向流动。政府在推动区域稀缺创新资源向战略性新兴产业技术创新领域集聚过程中发挥了重要作用,这对于战略性新兴产业创新生态系统所依赖的创新环境优化有显著正效应。

政府为战略性新兴产业集聚发展所营造的基础创新环境往往会存在较丰厚的“政府租”,寻租活动促使市场主体企业将其创新资源向战略性新兴产业集聚区汇集并形成创新资源池,为技术创新活动开展提供必要的物质条件。但并不是所有企业都能享受“政府租”,其中部分企业因在战略性新兴产业创新生态系统中扮演的角色不同而享有不同的技术创新成果分享话语权。产业集聚通过过滤掉寻租中产生的搭便车等败德行为,对战略性新兴产业创新生态系统内的创新主体进行二次筛选,并通过新创新网络缔结,优化创新生态系统。这种因集聚产生的创新生态系统具有自我优化功能,能够保证企业在战略性新兴产业集聚区长期获得“政府租”的同时,通过加大科技成果转化力度、提升创新投入产出效率、降低市场交易成本等方式,优化创新生态系统发展所需要的经济环境与制度环境。创新生态环境优化又会牵引企业创新资源向集聚区技术创新目标方向流动,由无序向有序不断演化,进一步提升创新生态系统环境的创新产出能力。

同理,科研院所、高等院校等创新主体也会将知识、人才、资金、信息、技术、市场等资源有针对性地投放到整个集聚区技术创新活动中,并且随着各类创新主体创新资源汇集与有序流动,形成战略性新兴产业集聚较大、较强的创新资源整合力。集聚形成的创新资源整合力有利于改善战略性新兴产业创新生态系统环境,这不仅体现在创新资源市场交易环境的井然有序上,而且表现在各类创新资源对应形成的战略性新兴产业技术创新子市场方面,这种细分市场的建立对于创新资源在更高层次的技术创新活动中获得有效配置具有重要保障作用。同时,能明显降低战略性新兴产业集聚技术创新环节对特定创新资源的搜寻与交易成本,进而从总量与效率两个方面促进创新生态系统发展环境优化。

在产业集聚的经验研究中,有关集聚度测量标准与方法比较多,但是最常用的仍然是赫希曼-赫芬达尔指数(HHI),其基本计算公式如下:

(1)

式(1)中,Ai是以某产业所属区域i的产值或就业表示的区域产业规模,A是所有区域以总产值或总就业人数表示的产业规模。考虑到数据可得性,本文选取产值作为计算产业集聚度基准依据。战略性新兴产业由官方正式提出至今不过10年,各地区针对战略性新兴产业集聚发展数据库建立时间先后不一,为确保数据可靠性、可比性与连续性,本文选取新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业五大产业作为研究对象。同时,选取内地25个省(市、自治区)作为产业集聚与创新生态系统的考察区域(北京、上海、天津、江苏、浙江、广东、山东、福建、辽宁、吉林、黑龙江、河北、河南、湖北、湖南、安徽、江西、四川、陕西、山西、重庆、内蒙古、甘肃、广西、贵州),数据采集时间跨度为2011—2016年。

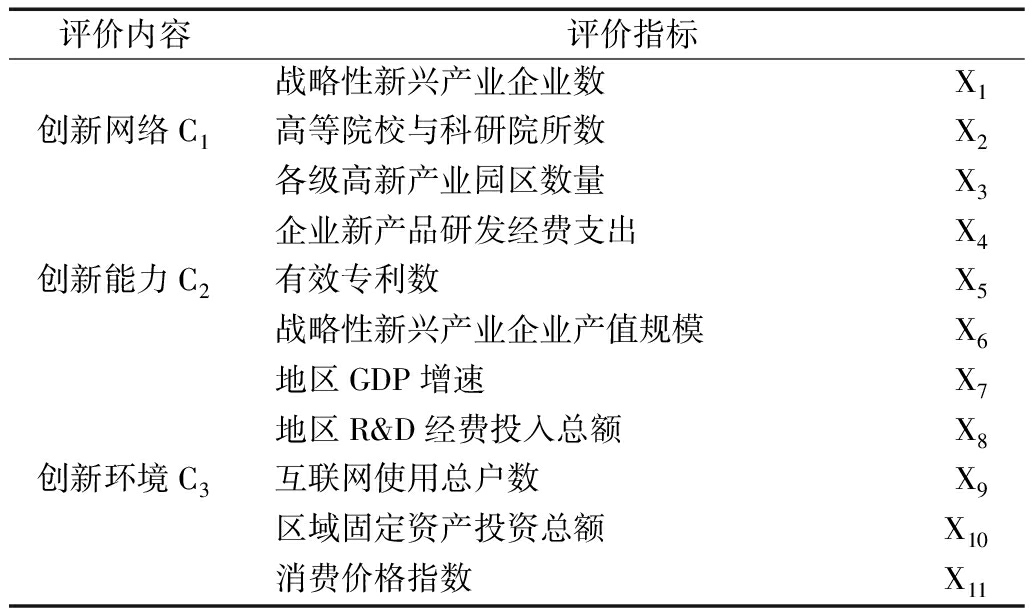

本文研究战略性新兴产业创新生态系统发展水平,主要从创新网络、创新能力与创新环境3个方面着手。借鉴相关文献[27]并基于数据可得性,本文构建了战略性新兴产业创新生态系统的发展评价指标体系,如表1所示。

表1战略性新兴产业创新生态系统评价指标体系

评价内容评价指标创新网络C1 战略性新兴产业企业数X1 高等院校与科研院所数X2 各级高新产业园区数量X3 创新能力C2 企业新产品研发经费支出 X4 有效专利数X5 战略性新兴产业企业产值规模X6 创新环境C3 地区GDP增速 X7 地区R&D经费投入总额X8 互联网使用总户数 X9 区域固定资产投资总额 X10 消费价格指数X11

根据测量变量涵义,本文数据主要来源于2012—2017年出版的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国高新技术产业统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国金融统计年鉴》、《工业企业科技活动统计资料》。

对于战略性新兴产业创新生态系统指标,本文构建多指标体系进行测定。为消除不同测量指标的量纲差异对实证分析可能产生的影响,首先对所有指标进行无量纲化处理。随后,因为本文关注的创新生态系统3个关键能力是由多指标体系构成的,故采用突变级数评价法将创新网络、创新能力、创新环境等3个指标下的二级指标综合成为3个单一指标C1、 C2、 C3。运用HHI指数计算五大类战略性新兴产业集聚度,结合前文创新生态系统指标,获得了2011—2016年内地25个省市数据面板,结合本文研究目的和数据特点,运用面板协整检验进行实证分析。

首先构建如下面板回归基本方程:

Ctijk=αkt+βkt*HHIjkt+εkt

(2)

式(2)中,自变量HHIjkt表示t时刻处于j省区的战略性新兴产业中k产业的集聚度,![]() 表示t时刻处于j省区的战略性新兴产业中k产业的创新生态系统构成中Ci能力(i=1,2,3;j=1,2.....25;k=1,2..5)。显然,只有C1、C2两个指标是某类战略性新兴产业独有的,C3是5类战略性新兴产业共有的。

表示t时刻处于j省区的战略性新兴产业中k产业的创新生态系统构成中Ci能力(i=1,2,3;j=1,2.....25;k=1,2..5)。显然,只有C1、C2两个指标是某类战略性新兴产业独有的,C3是5类战略性新兴产业共有的。

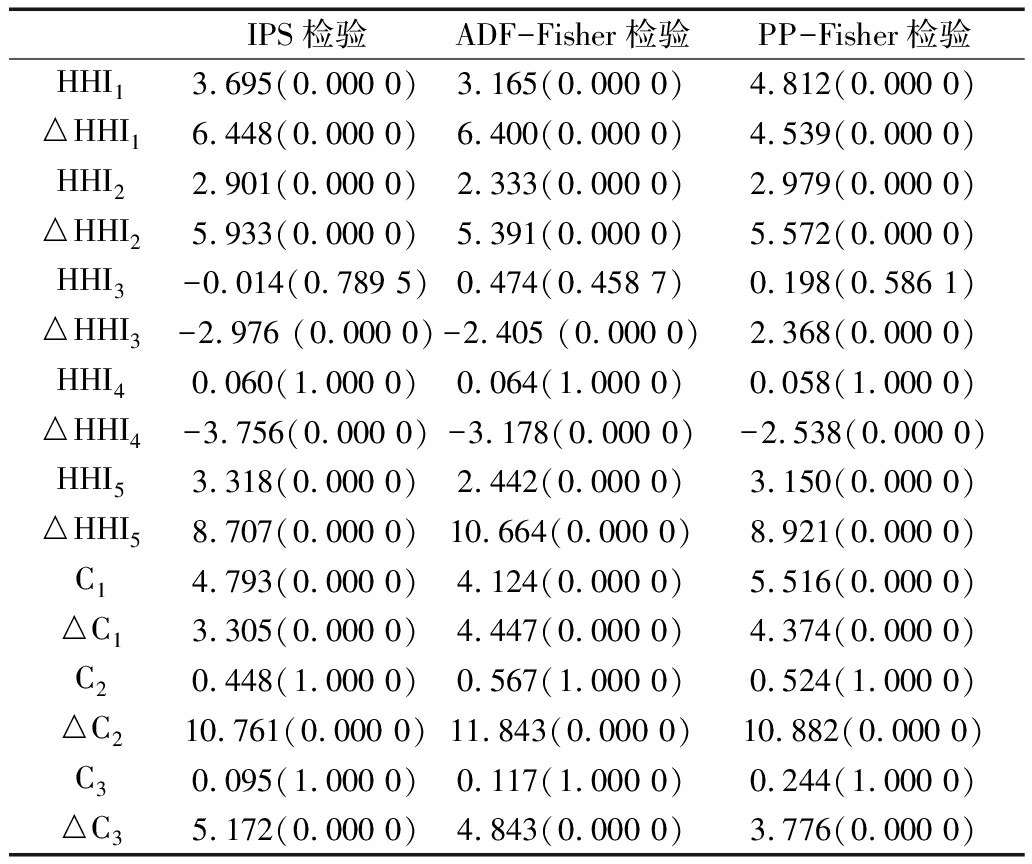

考虑到本文面板数据结构,回归分析前必须对数据进行面板单位根检验。运用Stata14软件采用多种方法进行面板单位根检验,结果如表2所示。

表2变量面板单位根检验结果

IPS检验ADF-Fisher检验PP-Fisher检验HHI13.695(0.000 0)3.165(0.000 0)4.812(0.000 0)△HHI16.448(0.000 0)6.400(0.000 0)4.539(0.000 0)HHI22.901(0.000 0)2.333(0.000 0)2.979(0.000 0)△HHI25.933(0.000 0)5.391(0.000 0)5.572(0.000 0)HHI3-0.014(0.789 5)0.474(0.458 7)0.198(0.586 1)△HHI3-2.976 (0.000 0)-2.405 (0.000 0)2.368(0.000 0)HHI40.060(1.000 0)0.064(1.000 0)0.058(1.000 0)△HHI4-3.756(0.000 0)-3.178(0.000 0)-2.538(0.000 0)HHI53.318(0.000 0)2.442(0.000 0)3.150(0.000 0)△HHI58.707(0.000 0)10.664(0.000 0)8.921(0.000 0)C14.793(0.000 0)4.124(0.000 0)5.516(0.000 0)△C13.305(0.000 0)4.447(0.000 0)4.374(0.000 0)C20.448(1.000 0)0.567(1.000 0)0.524(1.000 0)△C210.761(0.000 0)11.843(0.000 0)10.882(0.000 0)C30.095(1.000 0)0.117(1.000 0)0.244(1.000 0)△C35.172(0.000 0)4.843(0.000 0)3.776(0.000 0)

注:HHI指标中的下标1、2、3、4、5分别对应新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业五大产业集聚度数据;C1、C2、C3分别对应战略性新兴产业创新生态系统的创新网络、创新能力与创新环境指标;△表示一阶差分,括号内数值表示对应的伴随概率水平

从表2中的面板单位根检验结果看,个别变量水平序列不平稳,但是一阶差分后所有序列都表现出没有单位根过程,可以避免伪回归出现。由于本文数据时间较短,因此不能进行面板协整分析。考虑到战略性新兴产业发展的动态性,本文采用面板分位数回归估计产业集聚对战略性新兴创新生态系统的边际影响效应,运行R软件,结果如表3—5所示。

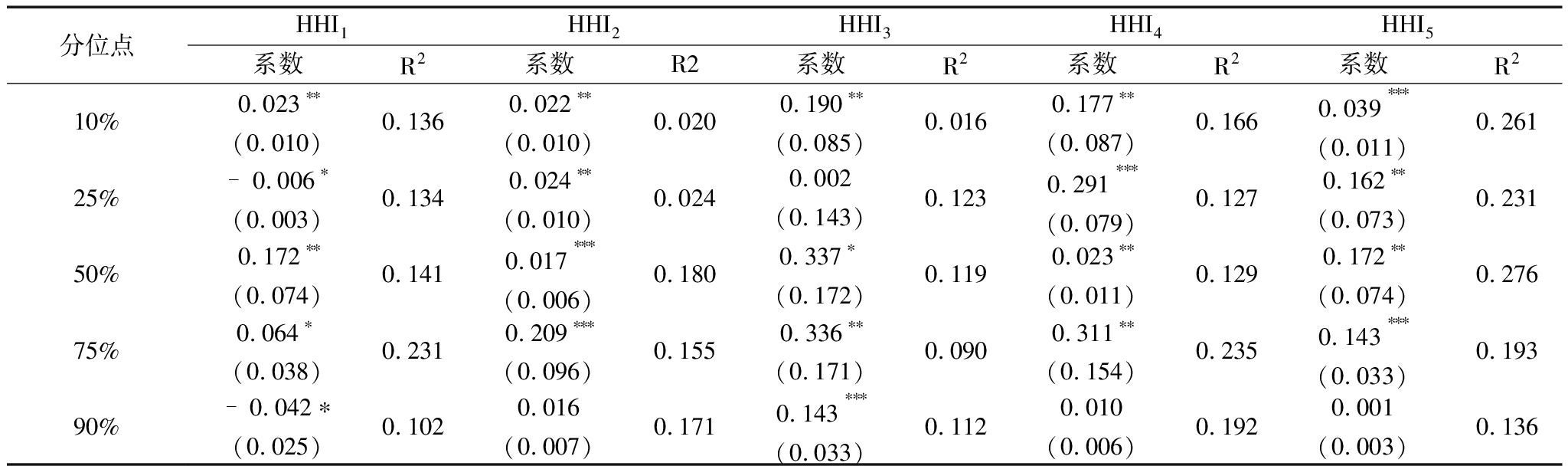

表3集聚影响战略性新兴产业创新生态系统创新网络C1结果

分位点HHI1HHI2HHI3HHI4HHI5系数R2系数R2系数R2系数R2系数R210%0.023∗∗(0.010)0.1360.022∗∗(0.010)0.0200.190∗∗(0.085)0.0160.177∗∗(0.087)0.1660.039∗∗∗(0.011)0.26125%-0.006∗(0.003)0.1340.024∗∗(0.010)0.0240.002(0.143)0.1230.291∗∗∗(0.079)0.1270.162∗∗(0.073)0.23150%0.172∗∗(0.074)0.1410.017∗∗∗(0.006)0.1800.337∗(0.172)0.1190.023∗∗(0.011)0.1290.172∗∗(0.074)0.27675%0.064∗(0.038)0.2310.209∗∗∗(0.096)0.1550.336∗∗(0.171)0.0900.311∗∗(0.154)0.2350.143∗∗∗(0.033)0.19390%-0.042∗(0.025)0.1020.016(0.007)0.1710.143∗∗∗(0.033)0.1120.010(0.006)0.1920.001(0.003)0.136

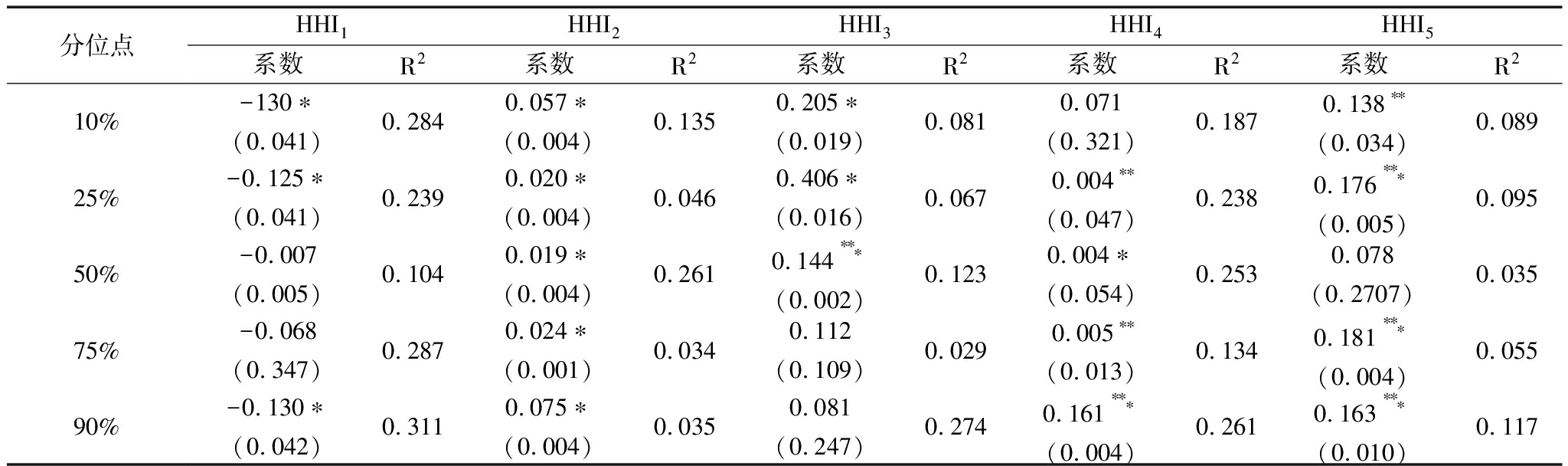

表4集聚影响战略性新兴产业创新生态系统创新能力C2结果

分位点HHI1HHI2HHI3HHI4HHI5系数R2系数R2系数R2系数R2系数R210%-130∗(0.041)0.2840.057∗(0.004)0.1350.205∗(0.019)0.0810.071(0.321)0.1870.138∗∗(0.034)0.08925%-0.125∗(0.041)0.2390.020∗(0.004)0.0460.406∗(0.016)0.0670.004∗∗(0.047)0.2380.176∗∗∗(0.005)0.09550%-0.007(0.005)0.1040.019∗(0.004)0.2610.144∗∗∗(0.002)0.1230.004∗(0.054)0.2530.078(0.2707)0.03575%-0.068(0.347)0.2870.024∗(0.001)0.0340.112(0.109)0.0290.005∗∗(0.013)0.1340.181∗∗∗(0.004)0.05590%-0.130∗(0.042)0.3110.075∗(0.004)0.0350.081(0.247)0.2740.161∗∗∗(0.004)0.2610.163∗∗∗(0.010)0.117

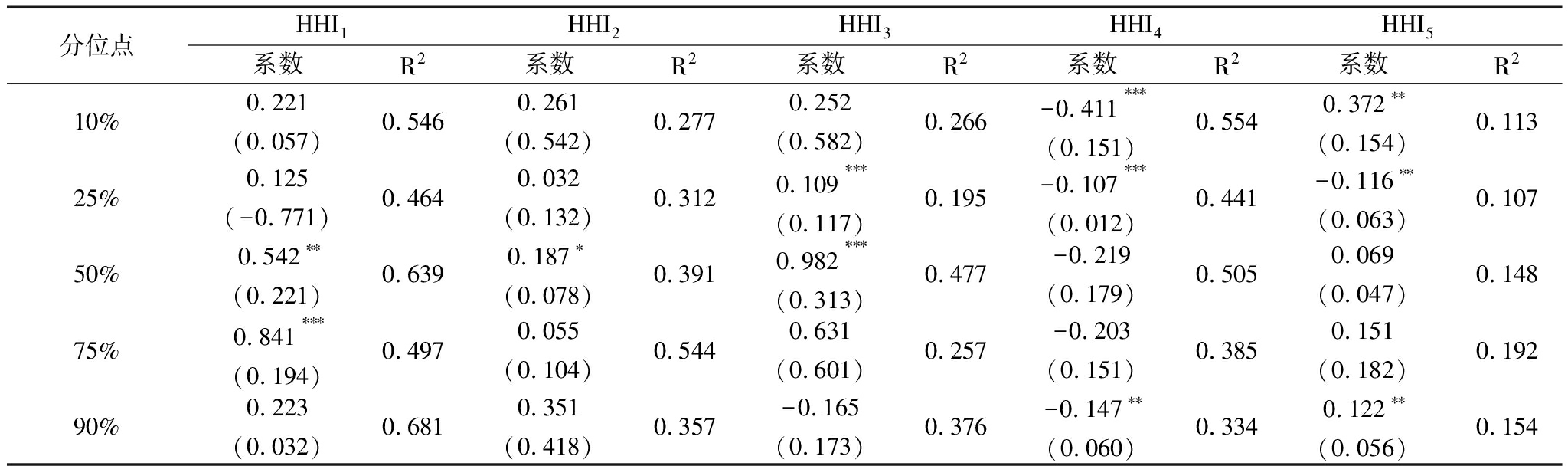

表5集聚影响战略性新兴产业创新生态系创新环境C3结果

分位点HHI1HHI2HHI3HHI4HHI5系数R2系数R2系数R2系数R2系数R210%0.221(0.057)0.5460.261(0.542)0.2770.252(0.582)0.266-0.411∗∗∗(0.151)0.5540.372∗∗(0.154)0.11325%0.125(-0.771)0.4640.032(0.132)0.3120.109∗∗∗(0.117)0.195-0.107∗∗∗(0.012)0.441-0.116∗∗(0.063)0.10750%0.542∗∗(0.221)0.6390.187∗(0.078)0.3910.982∗∗∗(0.313)0.477-0.219(0.179)0.5050.069(0.047)0.14875%0.841∗∗∗(0.194)0.4970.055(0.104)0.5440.631(0.601)0.257-0.203(0.151)0.3850.151(0.182)0.19290%0.223(0.032)0.6810.351(0.418)0.357-0.165(0.173)0.376-0.147∗∗(0.060)0.3340.122∗∗(0.056)0.154

从表3-5的回归结果看,总体上集聚对于战略性新兴产业创新生态系统有较为显著的促进作用,具体结果分析如下:

(1)集聚对战略性新兴产业创新生态系统的创新网络构建具有显著正效应。在新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业五大战略性新兴产业中,除新一代信息技术产业外,余下四大产业集聚在不同的分位点都能较强地影响产业创新生态系统网络构建。新一代信息技术产业的分位点自变量估计系数出现了正负交错现象,表明其集聚对于产业创新生态系统创新网络构建的促进作用并不显著,还存在着较大的不确定性。平均来看,集聚对产业创新生态系统创新网络构建的促进作用最突出的是高端装备制造产业、生物医药产业。两个模型估计结果中,绝大多数分位点的自变量估计系数都大于0.2。相较而言,新能源产业、节能环保产业集聚对创新生态系统创新网络构建均有正向作用,但是差异很大。新能源产业的绝大多数分位点自变量估计系数都小于0.05,节能环保产业的绝大多数分位点自变量估计系数都处于0.05~0.2之间。

(2)集聚对战略性新兴产业创新生态系统创新能力的影响,表现出较为显著的分化影响效果。新一代信息技术产业的所有分位点自变量估计系数均为负值,表明新一代信息技术产业集聚对于产业创新生态系统创新能力提升不仅没有正作用,反而可能存在不同程度的抑制效应。余下四大战略性新兴产业集聚都能有效地促进产业创新生态系统创新能力提升。平均来看,集聚对产业创新生态系统创新网络构建的促进作用最为突出的是高端装备制造产业:绝大多数分位点的自变量估计系数都大于0.15,个别分位点的系数超过了0.4。新能源产业与生物医药产业的绝大多数分位点的自变量估计系数都小于0.05,表明上述两大产业集聚对于产业创新生态系统创新能力的促进作用不显著。

(3)集聚对战略性新兴产业创新生态系统创新环境影响也体现出截然不同的效应。在生物医药产业、节能环保产业的5个分位点自变量估计系数中,有3个在统计上显著,但是前者系数均显著为负,后者系数则正负交错,表明上述两个产业集聚对于创新生态系统的创新环境建设效果并不显著。在新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业的5个分位点自变量估计系数中,除个别点位统计上显著外,均表现出统计不显著特征,说明集聚对于上述3个产业创新生态系统创新环境建设的促进作用还没有充分体现出来。

本文运用省级面板数据,估计集聚对于战略性新兴产业创新生态系统的影响。从创新网络、创新能力与创新环境3个维度进行考察,采用新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业五大战略性新兴产业的相关数据,运用面板分位数估计方法进行研究,估计结果显示:第一,整体上看,集聚能有效促进新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业四大战略性新兴产业创新生态系统创新网络构建以及创新能力提升,而对于新一代信息技术产业而言,这两种促进作用均不显著。第二,整体上看,集聚对于新一代信息技术产业、新能源产业、高端装备制造产业、生物医药产业、节能环保产业等五大战略性新兴产业创新生态系统创新环境建设的促进作用还不显著。鉴于上述结论,本文提出对策建议如下:

(1)坚持精准施策促进战略性新兴产业集聚发展。产业集聚政策制定已经成为推动战略性新兴产业发展的重要手段,而坚持精准施策则是提升产业集聚政策效果的良方。首先,精准施策要求各地方政府在制定产业集聚政策时,合理选择拟定集聚发展的战略性新兴产业。要充分考虑地方经济既有结构与资源条件,选择发展重点,避免盲目集聚、重复集聚导致的资源错配与失效。其次,精准施策要求政府合理运用政策带来的“政策租”,经济程度高的区域,政策应当侧重规范市场秩序、完善市场机制,引导企业获取市场竞争收益;经济发展落后的区域,应当由政府直接给予财政、税收、金融等补贴。最后,精准施策要求政府政策能依据战略性新兴产业发展实际,动态调整发展政策内容与侧重点。

(2)促进战略性新兴产业集聚区内创新网络建设。首先,要鼓励战略性新兴产业内的创新主体入会、结盟。在战略性新兴产业集聚区域内,大力推动行业协会建立,促进行业协会在技术创新、技术交流、技术服务等领域起关键作用,推动行业协会成为企业创新的基础平台。以创新联盟的方式,尽可能地将企业、科研机构、高校与金融机构联合起来,开展协同创新。只要是为了开展正常的技术创新合作,不论松散与紧密、官方与民间、常规与独特的创新联盟模式,都应当予以支持。其次,进一步降低产业技术创新战略联盟进入门槛,降低对创新主体创新能力、风险承担能力的要求。

(3)优化战略性新兴产业创新生态系统发展环境。各级政府要坚持强化服务意识,在干预市场过程中,尊重市场竞争合作机制、优胜劣汰机制、供给与需求对接机制,发挥“看得见的手”调节市场失灵的优势,加强监管与引导,减少各类创新主体在战略性新兴产业集聚发展中出现“搭便车”、逆向选择等败德行为,弘扬创新正能量,不断提升政府服务创新主体、服务创新平台、服务创新机制的能力,营造良好的战略性新兴产业创新生态系统发展环境。

[1] ADNER R, KAPOOR R. Innovation ecosystems and the pace of substitution: re-examining technology s-curves[J]. Journal of Strategic Management. 2016, 37 (4): 625-648.

[2] BERGEK A, JACOBSSON S, CARLSSON B, et al. Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis. [J].Research Policy, 2008, 37(3),407-429.

[3] JAN RUFFNER, ANDRIN SPESCHA. The impact of clustering on firm innovation [J].CESifo Economic Studies, 2018, 64(2):176-215.

[4] LAURSEN K, SALTER A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms [J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 131-150.

[5] JOFRE-MONSENY J, R MARI′N-LO′ PEZ E. Viladecans-marsal, the determinants of localization and urbanization economies: evidence from the location of new firms in Spain[J],Journal of Regional Science ,2014,5(4):313-37.

[6] HERVAS-OLIVER J L, ALBORS-GARRIGOS J. The role of the firm's internal and relational capabilities in clusters: when distance and embeddedness are not enough to explain innovation [J]. Journal of Economic Geography, 2008, 9(2): 263-283.

[7] MEYER-STAMER J. Clustering and the creation of an innovation-oriented environment for industrial competitiveness: beware of overly optimistic expectations[J]. International Small Business Journal, 2002, 20(3): 1-23.

[8] 陈劲, 梁靓, 吴航. 开放式创新背景下产业集聚与创新绩效关系研究——以中国高技术产业为例[J]. 科学学研究, 2013 (4): 623-629.

[9] CASTALDI C, FRENKEN K, LOS B. Related variety, unrelated variety and technological breakthroughs: an analysis of US state-level patenting [J]. Regional studies, 2015, 49(5): 767-781.

[10] 霍春辉, 杨锐. 集聚外部性对产业创新绩效的影响[J]. 经济管理, 2016 (3): 20-32.

[11] 杜威剑, 李梦洁. 产业集聚会促进企业产品创新吗——基于中国工业企业数据库的实证研究[J]. 产业经济研究, 2015 (4): 1-9.

[12] POWER D, MALMBERG A. True clusters / a severe case of conceptual headache[J]. Cluster and Regional Development, 2006(6): 50-68.

[13] MESSNER D, MEYER-STAMER J. Governance and networks tools to study the dynamics of clusters and global value chains[J].Journal of Management & Governance, 2000(19): 320.

[14] MEYER-STAMER J. Clustering and the creation of an innovation-oriented environment for industrial competitiveness: beware of overly optimistic expectations[J]. International Small Business Journal, 2002, 20(3): 1-23.

[15] 王秋玉, 曾刚, 吕国庆. 中国装备制造业产学研合作创新网络初探[J]. 地理学报, 2016, 71(2):251-264.

[16] 刘勇. 产业集聚对我国区域创新的影响机制及实证研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2013.

[17] CHESBROUGH H W. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology [M]. Boston: Harvard Business Press, 2006.

[18] BANRI ITO.Does agglomeration promote internationalization of Chinese firms[J].China Economic Review, 2015 (34): 109-121.

[19] JOSE-LUIS,HERVAS-OLIVER,MAR A LLEO, ROBERTO CERVELLO.The dynamics of cluster entrepreneurship: knowledge legacy fromparents or agglomeration effects? the case of the Castellon ceramictile district[J]. Research Policy,2017 (46):73-92

A LLEO, ROBERTO CERVELLO.The dynamics of cluster entrepreneurship: knowledge legacy fromparents or agglomeration effects? the case of the Castellon ceramictile district[J]. Research Policy,2017 (46):73-92

[20] 喻登科, 周荣.战略性新兴产业集群全要素网络模型及要素共享机制研究[J]. 科技进步与对策, 2016(3):50-56.

[21] 杨荣.创新生态系统的界定、特征及其构建[J].科学与管理,2014(3):12-17.

[22] LETEN B, VANHAVERBEKE W, ROIJAKKERS N, et al. IP models to orchestrate innovation ecosystems: IMEC, a public research institute in nano-electronics[J].Calif. Manag. Rev,2013,55 (4): 51-64.

[23] GUANNAN XU, YUCHEN WU, TIM MINSHALL, et al.Exploring innovation ecosystems across science, technology, and business: a case of 3D printing in China[J]. Technological Forecasting & Social Change,2017(6) :1-14.

[24] 苏屹,刘敏.高技术企业创新生态系统可持续发展机制与评价研究[J]. 贵州社会科学, 2018, 341(5):105-113.

[25] 张贵,程林林,郎玮. 基于突变算法的高技术产业创新生态系统健康性实证研究[J]. 科技管理研究, 2018, (3):19-24.

[26] 赵玉林, 史芬芬. 中国战略性新兴产业集聚的组织效应实证分析——来自武汉·中国光谷生物城的调研[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33(10):89-98.

[27] 刘洪久,胡彦蓉,马卫民. 区域创新生态系统适宜度与经济发展的关系研究[J]. 中国管理科学,2013(11):764-770.