产业共性技术政府支持性研发外包合同影响因素研究

郑月龙1,2,王 琳2

(1.重庆工商大学 长江上游经济研究中心;2.重庆工商大学 管理学院,重庆 400067)

摘要:建立产业共性技术研发外包博弈模型,从政府视角研究以共性技术产出最大化为目标的最优政府支持性研发外包合同,并对最优外包合同影响因素进行分析。研究表明:足够多的政府预算是共性技术政府支持性最优研发外包合同存在的前提,最优合同条款随政府预算的增大而增多,企业保留收益增大倒逼政府预算增加;企业最优知识技术投入与共性技术价值系数以及从研发中分享的收益份额正相关,与政府支付的固定研发费用负相关;政府最优知识技术投入与固定研发费用及单位投入成本系数负相关;企业最优投入与政府投入成本系数负相关,与政府投入对研发成功的贡献系数正相关,且企业最优投入随其研发能力的增强而加大。最后,根据研究结论,从政府预算、项目前景及支持性资源分配3个方面提出共性技术研发外包合同实施的政策建议。

关键词:产业共性技术;政府支持;研发外包合同;委托代理理论

0 引言

产业共性技术是指在诸多领域内已经或未来可能被普遍使用,其研发成果可共享并对整个产业或多个产业及其企业产生深度影响的一类技术[1],比如纳米技术、CAD技术以及数控技术等。由于不是纯粹经济学意义上的公共物品,也不具备商业上的独占性,共性技术被供给出来后,还需进一步商业开发才可能到达商业应用阶段。比如,纳米技术通过后续开发应用于医学、化学、制造业以及国防等领域才实现其潜在市场价值。共性技术研发周期长、持续投入以及研发收益难以独占的特征,使得企业缺乏研发共性技术的足够动力。于是,依赖政府支持自然成为共性技术研发的重要思路,而供给低效率、强制搭便车及寻租行为等困境的存在,又容易导致政府干预失灵和制度失灵[2-3],单纯依赖政府的思路显然是不科学的。为此,开拓新思路,研究以企业为研发主体的共性技术政府支持性研发外包合同,对于缓解共性技术研发失灵具有重要意义。

产业共性技术研究受到国内外学者的广泛关注,如何有效缓解共性技术研发失灵成为学者们研究的基本出发点[4-8]。学者们主要从两个方面进行研究:一方面,探讨何种组织模式更适合共性技术研发[9-12]。例如,薛捷等(2006)认为建立官产学研的组织模式是我国进行共性技术研发的有效组织形式;李纪珍(2011)认为技术联盟是最适合共性技术研发的组织模式;Hooge[11]指出了多主体参与模式对于能源共性技术设计的重要性; awniczuk[12]对光子集成电路产业共性技术平台的开发、组织模式选择及复杂性进行了研究;樊霞等(2018)实证研究发现产学研合作模式对生物技术领域共性技术创新具有显著正向影响。另一方面,普遍认为政府支持可有效缓解共性技术研发失灵。Czarnitzki[13]、Smit[14]&Pilinkien[15]的研究均指出政府支持可有效缓解共性技术研发的囚徒困境。国内学者从缓解共性技术研发失灵视角,阐述了政府支持的必要性[1,16,17];部分学者从共性技术供给与扩散环节研究政府支持的重要性(薛捷、张振刚,2006;于斌斌、陆立军,2012);有学者从共性技术研发政策制定方面探讨了政府支持的有效性[18-20]。韩元建等(2015)和朱建民等[21]通过归纳国外经验提出了对我国共性技术研发的启示。近年来,运用博弈模型研究共性技术研发受到学者们的青睐,如马晓楠等[22]探讨了政府补贴模式下的共性技术研发问题;盛永祥等[5]和周潇等[6]探讨了政府及企业对共性技术的投资比例和策略;郑月龙[23,24]运用演化博弈论系统分析了企业共性技术合作研发的形成机制,分析了供应商选择研发共性技术或专用技术的决策问题;张健等[25]运用演化博弈研究了战略性新兴产业共性技术协同创新问题;王琳等[26]探讨了多企业共性技术合作研发演化问题。此外,Svein[27]、Blumenberg[28]、但斌[29]、程平[30]及鲁芳等[31]探讨了研发外包问题;郑月龙等[32-33]研究了共性技术研发政府支持合同。

awniczuk[12]对光子集成电路产业共性技术平台的开发、组织模式选择及复杂性进行了研究;樊霞等(2018)实证研究发现产学研合作模式对生物技术领域共性技术创新具有显著正向影响。另一方面,普遍认为政府支持可有效缓解共性技术研发失灵。Czarnitzki[13]、Smit[14]&Pilinkien[15]的研究均指出政府支持可有效缓解共性技术研发的囚徒困境。国内学者从缓解共性技术研发失灵视角,阐述了政府支持的必要性[1,16,17];部分学者从共性技术供给与扩散环节研究政府支持的重要性(薛捷、张振刚,2006;于斌斌、陆立军,2012);有学者从共性技术研发政策制定方面探讨了政府支持的有效性[18-20]。韩元建等(2015)和朱建民等[21]通过归纳国外经验提出了对我国共性技术研发的启示。近年来,运用博弈模型研究共性技术研发受到学者们的青睐,如马晓楠等[22]探讨了政府补贴模式下的共性技术研发问题;盛永祥等[5]和周潇等[6]探讨了政府及企业对共性技术的投资比例和策略;郑月龙[23,24]运用演化博弈论系统分析了企业共性技术合作研发的形成机制,分析了供应商选择研发共性技术或专用技术的决策问题;张健等[25]运用演化博弈研究了战略性新兴产业共性技术协同创新问题;王琳等[26]探讨了多企业共性技术合作研发演化问题。此外,Svein[27]、Blumenberg[28]、但斌[29]、程平[30]及鲁芳等[31]探讨了研发外包问题;郑月龙等[32-33]研究了共性技术研发政府支持合同。

现有文献从研发组织模式和政府支持两方面对共性技术研发失灵问题进行了探讨,但鲜有学者对政府支持下的共性技术研发组织模式的内在运行机理进行研究,对产业共性技术政府支持性研发外包合同的研究处于空白状态。与以往研究相比,本文创新之处在于借鉴研发外包思想,从政府视角突出企业共性技术研发的主体地位,研究以共性技术产出最大化为目标的政府研发外包决策,即共性技术政府支持性研发外包合同最优设计。本文研究发现足够的政府预算、政府知识技术投入及其对共性技术成功研发的贡献系数对企业共性技术研发投入具有正向激励作用,而政府支付过多的固定研发费用却产生了消极作用。本文旨在倡导一种共性技术研发新模式,即通过政府支持性研发外包合同实现共性技术研发,为缓解共性技术失灵政策制定提供参考。

1 基本假设与模型构建

1.1 基本假设

为实现共性技术有效供给,尤其是对产业转型升级发展有重大战略意义的共性技术,政府可采用研发外包模式,即政府作为发包方,将共性技术研发任务外包给遴选出来的企业,企业作为接包方是该共性技术研发承担主体。在共性技术研发中,政府不仅要提供一定的研发资金,还要提供与共性技术研发相关的知识、技术支持,以提升研发成功率,该研发活动实质上构成一个特殊的委托代理问题。

共性技术研发外包活动可分为3个阶段:①政府设计研发外包合同,企业根据合同权衡收益,若大于其保留收益,则双方签订合同;②政府以共性技术产出最大化为目标投入支持性资源,企业以自身利益最大化为目标进行共性技术研发;③研发活动结束,政府收回共性技术并将其向市场扩散,接包企业与市场上其它企业基于该共性技术开发产品(工艺、技术等)并实现市场竞争阶段相应预期收益。具体如图1所示。

图1 共性技术研发外包过程

π

e

g

κe

α

g

β

ε

e

g

α

β

e

α

g

β

κ

κ

α

β

ε

N

σ

2

G

G

α

β

ε

N

σ

2

G

G

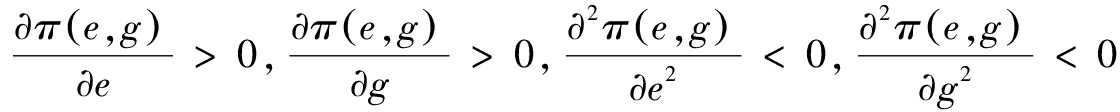

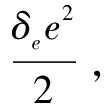

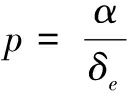

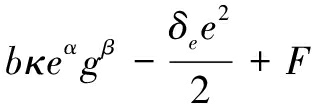

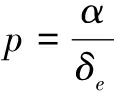

假定企业接包共性技术研发项目的支付函数为W(π)=F+bπ(e,g),企业知识技术投入的成本函数为 政府支持性投入的成本函数为

政府支持性投入的成本函数为 。其中,δe和δg分别为企业及政府投入的单位成本系数;F为政府支付给企业的固定研发费用,仅仅为政府专项预算G的一个固定比例;b为企业从共性技术产出中分享的份额,代表后续市场竞争阶段企业获益情况,与企业的研发实力有关,0<b<1。根据孟卫东等[34]的研究,用

。其中,δe和δg分别为企业及政府投入的单位成本系数;F为政府支付给企业的固定研发费用,仅仅为政府专项预算G的一个固定比例;b为企业从共性技术产出中分享的份额,代表后续市场竞争阶段企业获益情况,与企业的研发实力有关,0<b<1。根据孟卫东等[34]的研究,用 表示接包企业的研发实力。此外,企业有接包共性技术研发项目与否的自由,若不接包则可获得的保留收益为U,U≥0。

表示接包企业的研发实力。此外,企业有接包共性技术研发项目与否的自由,若不接包则可获得的保留收益为U,U≥0。

1.2 模型构建

按照三阶段博弈逆向解法,首先考察共性技术市场化问题。考虑共性技术市场化收益实现过程的复杂性,这里仅用价值系数κ表示基于共性技术的市场化收益。于是,企业获得的期望收益为:

(1)

第二阶段为共性技术研发阶段,企业选择知识技术投入e实现期望收益最大化,对式(1)关于e求一阶导数并令之为零,可得:

bκαeα-1gβ-δee=0

(2)

第一阶段政府支持性研发外包合同设计的优化问题可由如下模型(记为IP)描述。

(3)

s.t.

G

G

(4)

bκαeα-1gβ-δee=0

(5)

≥U

≥U

(6)

在IP中,式(3)为政府支持所追求的共性技术研发产出最大化的目标函数,体现了专项预算发展共性技术的政府支持性特征;式(4)为政府专项预算约束,表示政府在预算G下实现共性技术研发的预期产出最大化;式(5)为IC约束,表示企业对政府支持的最优反应函数;式(6)为IR约束,表示企业接包比不接包对自身来说更有利。

2 模型求解

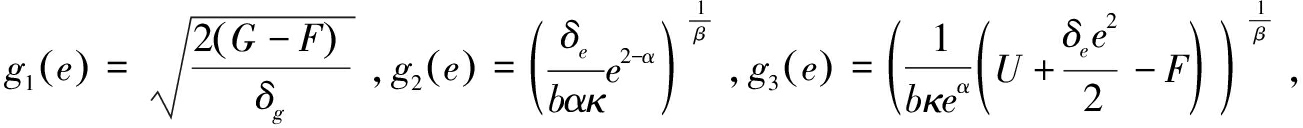

为求解优化问题IP之便,令 则有:

则有:

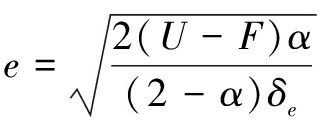

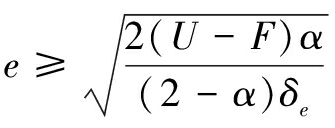

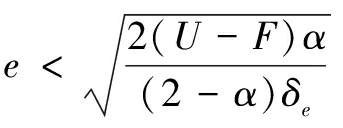

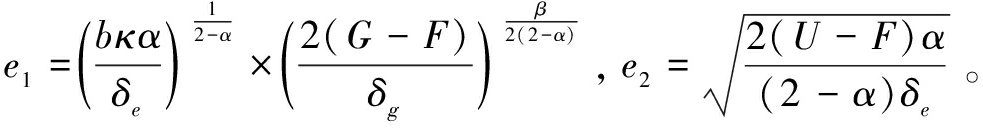

命题1:优化问题IP具有如下性质:

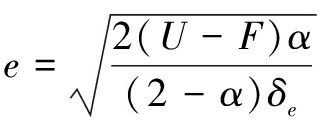

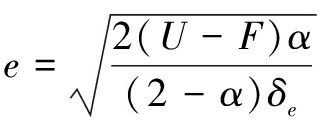

(1)g1(e)为直线函数,g2(e)为严格单调递增的凸函数,g1(e)和g2(e)存在唯一的交点K,K的坐标为

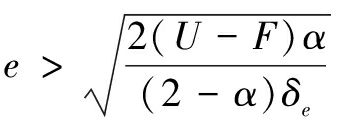

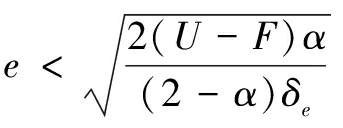

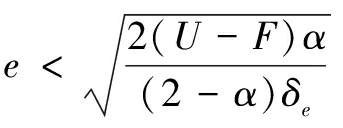

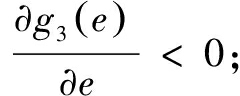

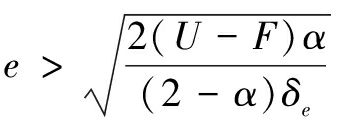

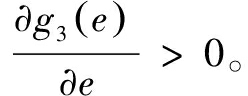

(2)当 时,g3(e)单调递增;当

时,g3(e)单调递增;当 时,g3(e)单调递减;当

时,g3(e)单调递减;当 时,g3(e)达到最小值。

时,g3(e)达到最小值。

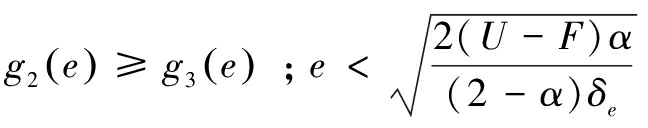

(3)当 时,有g2(e)≥g3(e);当

时,有g2(e)≥g3(e);当 时,有g2(e)<g3(e)。

时,有g2(e)<g3(e)。

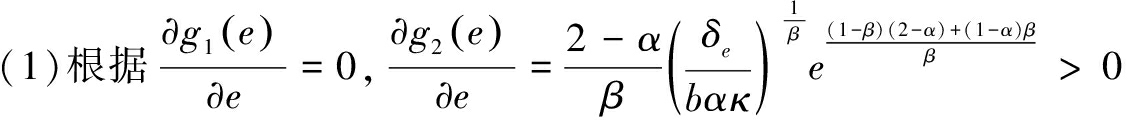

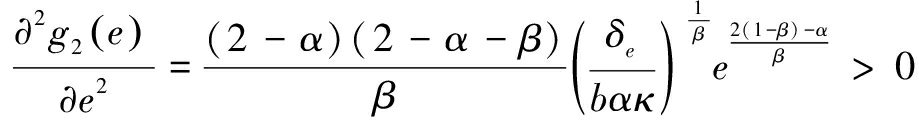

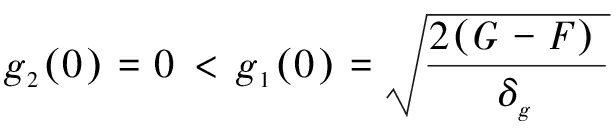

证明:对(1)、(2)和(3)依次证明如下:

以及

以及 易得:g1(e)为直线函数,g2(e)为严格单调递增的凸函数;又根据

易得:g1(e)为直线函数,g2(e)为严格单调递增的凸函数;又根据 可得,g1(e)和g2(e)存在唯一的交点K。

可得,g1(e)和g2(e)存在唯一的交点K。

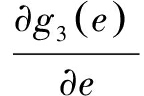

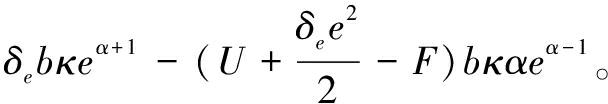

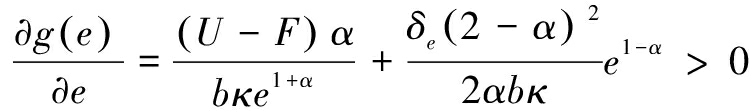

(2)根据 可得,

可得, 的符号取决于算式

的符号取决于算式 于是,当

于是,当 时,

时, 当

当 时,

时, 据此易得,在

据此易得,在 处,g3(e)达到最小值。

处,g3(e)达到最小值。

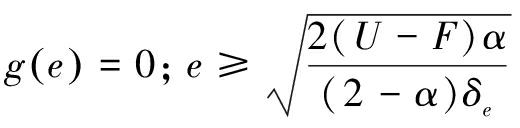

(3)记g(e)=[g2(e)]β-[g3(e)]β,根据 可知,g(e)单调递增,易得

可知,g(e)单调递增,易得 时,

时, 时,有

时,有 时,有g2(e)<g3(e)。证毕。

时,有g2(e)<g3(e)。证毕。

为便于表达,令 进一步,根据命题1易得定理1。

进一步,根据命题1易得定理1。

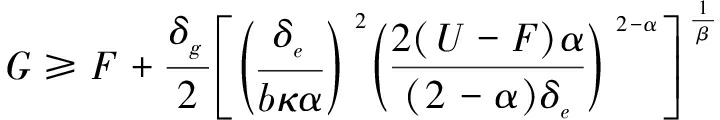

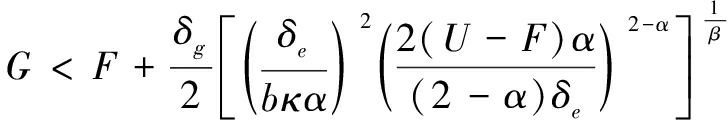

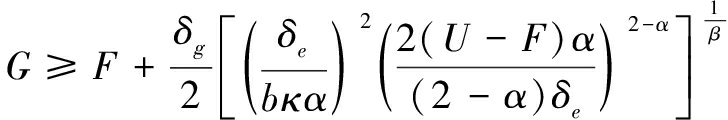

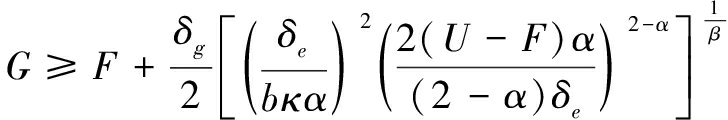

定理1:仅当政府预算 时,产业共性技术最优政府支持性研发外包合同才存在,最优合同为:

时,产业共性技术最优政府支持性研发外包合同才存在,最优合同为:

e*=e1=e2,g*=g1(e)

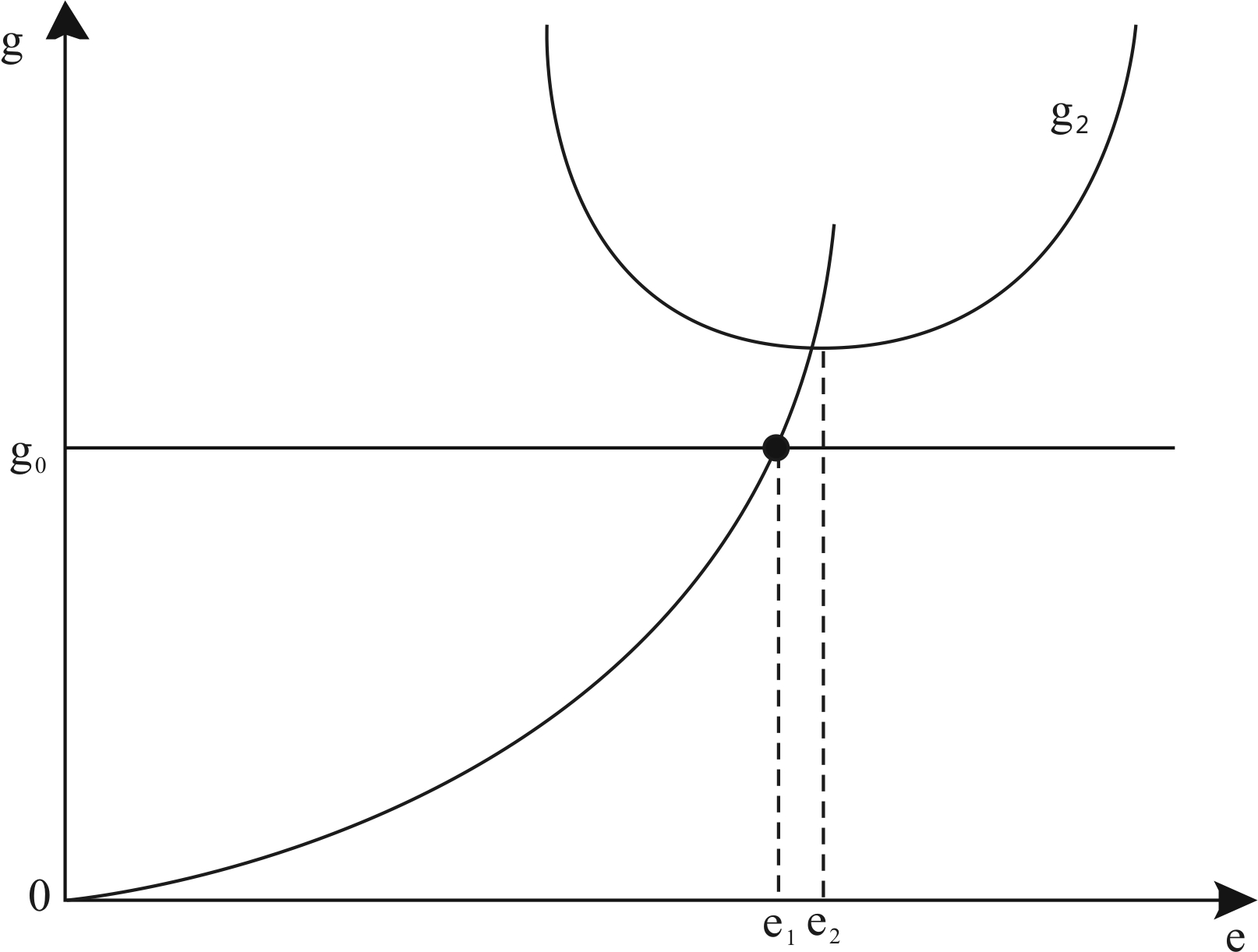

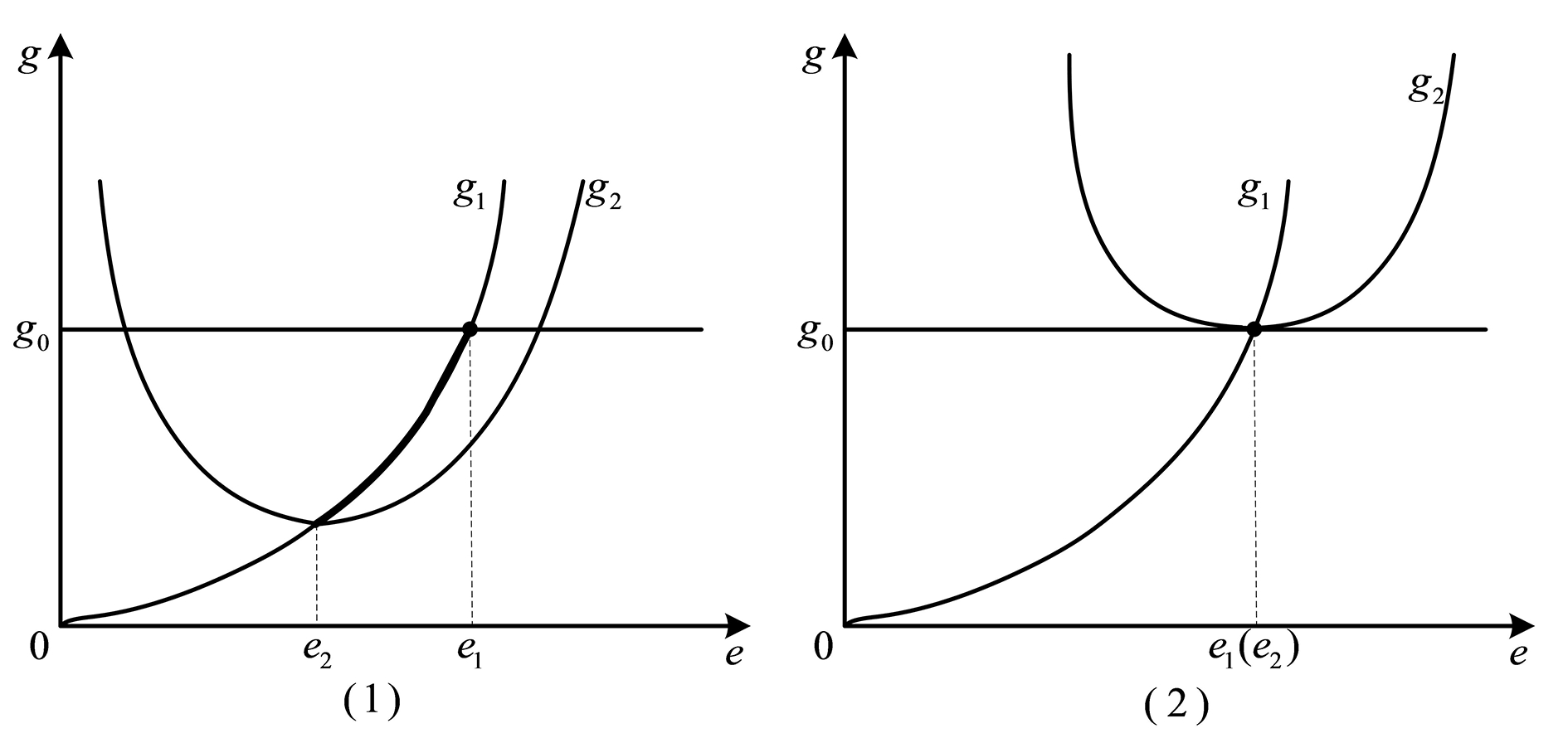

证明:根据命题1,优化问题IP的最优解可用图2和图3加以刻画。

如图2所示,当 时,g1(e)与g1(e)交点为e2,最优化问题IP不存在可行域更无最优解。

时,g1(e)与g1(e)交点为e2,最优化问题IP不存在可行域更无最优解。

当 时(e1和e2重合时取等号),优化问题IP存在可行域,具体为图3(1)中e1和e2之间的加粗线段,当e1和e2重合时可行域变为一点(如图3(2)所示)。由以上分析可知,e1(e2)构成优化问题IP的最优解。证毕。

时(e1和e2重合时取等号),优化问题IP存在可行域,具体为图3(1)中e1和e2之间的加粗线段,当e1和e2重合时可行域变为一点(如图3(2)所示)。由以上分析可知,e1(e2)构成优化问题IP的最优解。证毕。

3 模型分析与结论

结论1:产业共性技术最优政府支持性研发外包合同以政府预算G足够多为前提,最优外包合同条款随着G的增大而增加,保留收益U的增大倒逼政府增大预算G,而政府最优知识技术支持g*能够带动企业更多的研发投入e*,但效果不明显。

证明:根据定理1知,仅当 时最优研发外包合同才存在,易知U越大要求的G也越大,又根据一阶条件:

时最优研发外包合同才存在,易知U越大要求的G也越大,又根据一阶条件:

由上可知,足够多的政府预算是共性技术最优政府支持性研发外包合同存在的前提,且最优外包合同条款随着政府预算增大而增加,保留收益的增大倒逼政府预算增加。

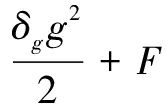

作为结论1的一个算例,令F=1.2,α=0.5,β=0.5,δe=1.5,δg=2,b=0.4,k=1.5以及U=1.5,在满足政府预算G足够多的前提下,可取G∈[3,6],此时eαgβ∈(0, 1),如图4所示。

由图4可知,最优合同条款e*和g*均随着政府预算G的增大而增加,保留收益U对最优外包合同条款的影响可作类似分析。此时,进一步发现e*增大速度比g*慢,也即其它参数既定,政府最优知识技术支持g*能够带动企业更多的研发投入e*,但效果不明显。因此,还需要进一步厘清企业共性技术研发投入的影响因素。证毕。

结论1表明,共性技术研发外包合同的基本性质——政府支持性,足够大的政府支持预算保证外包合同存在,并对企业增加知识技术投入产生正向激励,政府支持力度加大,企业的知识技术投入也增大,该结论也得到了学术界的认可[33]。此外,较大的保留收益又倒逼政府增加共性技术研发支持的专项预算,为此政府对共性技术进行研发外包时,还需考虑企业的保留收益,以选择合适的接包企业。

结论2:在最优政府支持性研发外包合同中,企业最优知识技术投入e*与共性技术项目价值κ及其从研发中分享的收益份额b正相关,与政府支付的固定研发费用F负相关;最优政府支持性知识技术投入g*与固定研发费用F及单位投入成本系数δg均负相关。

证明:其它参数既定,根据定理1有一阶条件:

由上可知,企业最优知识技术投入随着共性技术项目价值及研发收益份额的增加而增加、随着政府支付的固定研发费用减少而增加;最优政府支持性知识技术投入随着单位投入成本系数及其支付的固定研发费用的减少而增加。证毕。

结论2说明,产业共性技术研发项目的价值κ以及企业从接包项目中获得的收益分享份额b越大,对企业知识技术投入产生的正向激励作用越显著。无可置疑,追求利润最大化是企业参与共性技术研发的根本动机,通过共性技术研发项目以期在未来市场竞争中获得技术优势,而不是简单地获得研发共性技术带来的转移支付。为此,政府发包具有市场前景的共性技术研发项目的同时,需要选择合适的对共性技术有需求的企业接包,还需要为共性技术项目市场前景营造良好预期,如此可更大程度激发企业的共性技术研发行为。

研发外包活动结束后,政府收回共性技术并向市场扩散,企业与市场上其它企业展开基于共性技术的竞争,以期获取更多份额的市场竞争性收益。企业从共性技术研发市场竞争性收益的分享份额b,取决于企业实力及企业对项目的需求程度,也取决于所研发共性技术项目本身的属性。例如后续技术开发难度、产品(工艺、技术)市场培育难度等。因此,增强企业获取更多基于共性技术收益分享份额b的预期,成为激励企业接包共性技术研发的重要考量。

此外,固定研发费用F及单位投入成本δg对政府支持性知识技术投入决策产生消极影响,这说明专项预算对于政府行为的约束,也说明政府支付固定研发费用的作用是作为研发支持资金支付给企业以保证其获得保留收益,即保证企业至少愿意接包共性技术研发项目,但政府支付给企业的固定研发费用F不宜过多,只需要占有政府专项预算G的合适比例,F的具体数额由最优外包合同条款e*=e1=e2确定。

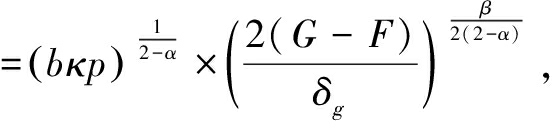

结论3:在最优政府支持性研发外包合同中,企业最优知识技术投入e*随着企业研发能力p的增强而加大,且最优投入e*与政府知识技术投入成本系数δg负相关,与政府投入对研发成功率的贡献系数β正相关。

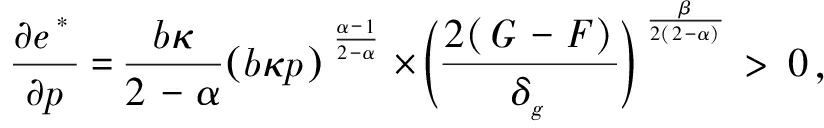

证明:其它参数既定,根据最优外包合同,有一阶条件:

进一步,用 重新写e*可得:e*

重新写e*可得:e* 可得一阶条件为:

可得一阶条件为: 据此可得企业最优知识技术投入随着企业研发能力提高和政府投入对研发成功率的贡献系数的增大而加大;同时随着政府支持性知识技术投入成本系数的减少而加大。

据此可得企业最优知识技术投入随着企业研发能力提高和政府投入对研发成功率的贡献系数的增大而加大;同时随着政府支持性知识技术投入成本系数的减少而加大。

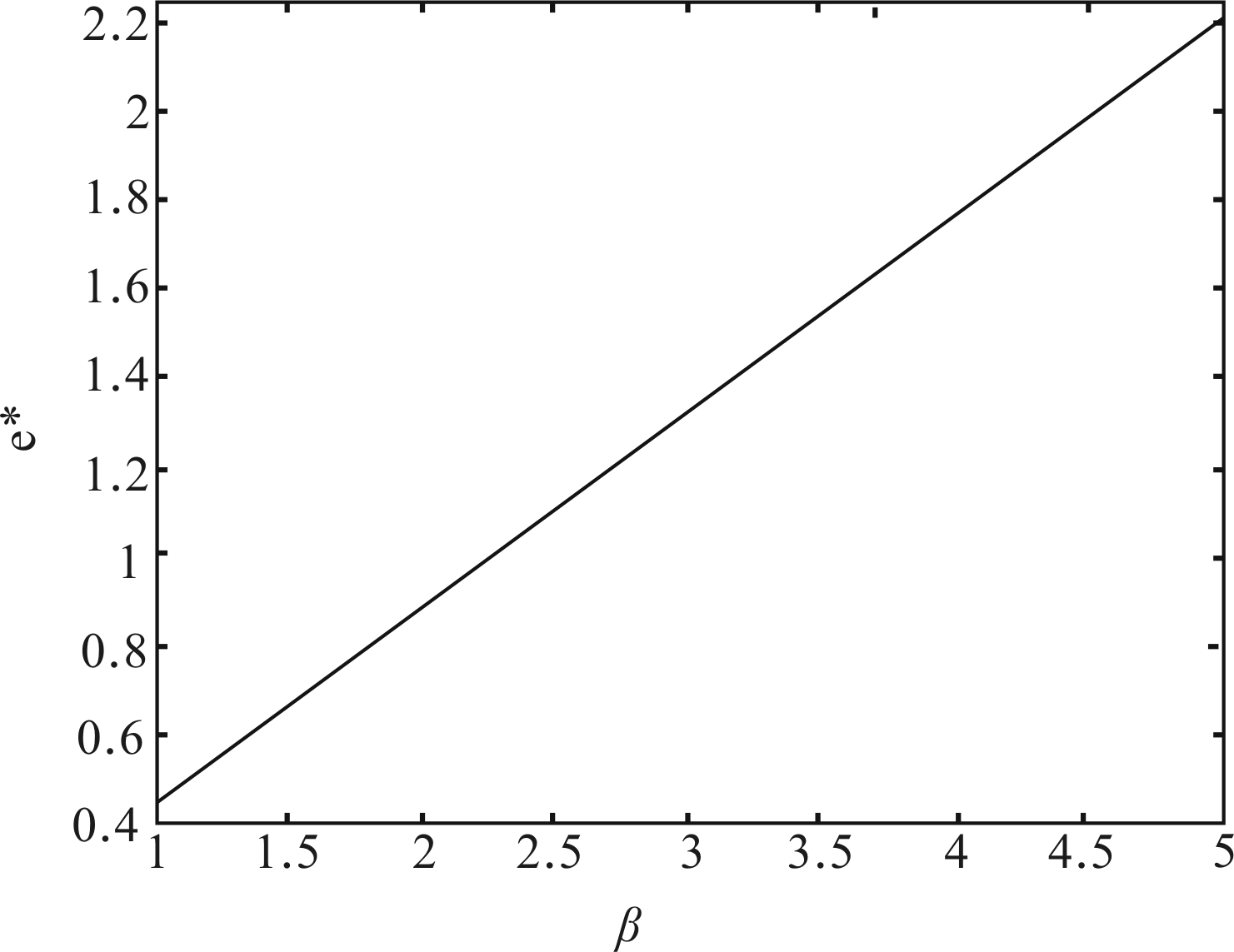

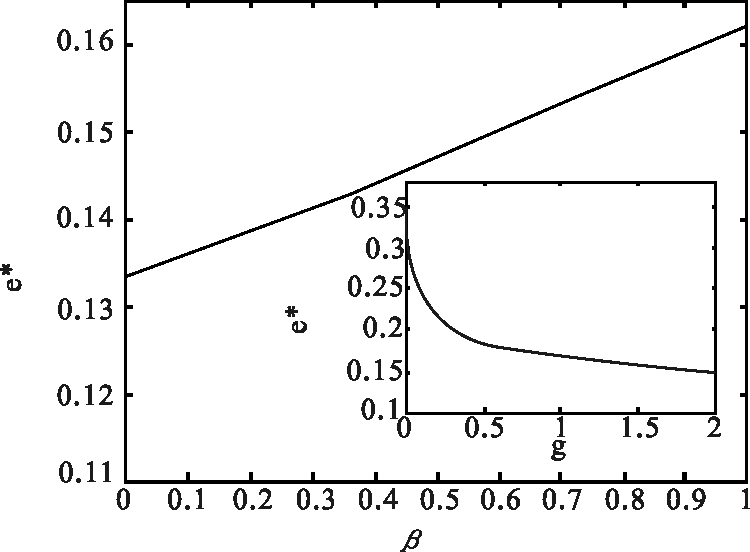

进一步,作为结论3的一个算例,保持其它参数与图3相同,并取G=3,β∈(0,1)、δg∈(0,2]以及p∈[1,5],根据对p定义,保持α不变,只需令δe∈[0.1,0.5]。如图5所示,最优合同条款e*随企业研发能力p的增强、政府知识技术投入成本系数δg减少及政府投入对研发成功率的贡献系数β的增大而增大。证毕。

由结论3可知,企业最优知识技术投入受到发包方政府支持性投入的成本系数δg及对项目成功的贡献系数β的影响,δg减少或β增大均有利于激发企业研发投入水平,接包方企业自身较强的研发实力p也利于其加大对研发项目的投入。因此,选择有研发实力及对共性技术有需求的接包方是必要的,同时为保证研发成功及接包方投入的积极性,知识技术支持的互补性问题也是政府支持应考虑的重要内容。

4 结语

本文通过建立产业共性技术研发三阶段博弈模型,从政府视角对共性技术支持性研发外包合同及其影响因素进行了分析,研究表明:①产业共性技术研发最优支持性外包合同的存在以足够大的政府预算为前提,最优合同条款随政府预算增大而增多,接包企业较大的保留收益倒逼政府增加预算;②企业最优知识技术投入与共性技术研发项目价值系数及从研发中所获得的收益份额正相关,与政府支付的固定研发费用负相关,政府最优支持性知识技术投入与固定研发费用及单位投入成本系数均负相关;③企业最优知识技术投入与政府投入的成本系数负相关,与政府投入对研发成功的贡献系数正相关,且企业最优知识技术研发投入随企业自身研发能力的增强而加大。

根据研究结论,产业共性技术最优研发外包合同受多种因素影响,实践中运用研发外包模式研发共性技术,需从以下几方面努力:

首先,政府需要为共性技术研发外包模式提供足够多的专项预算。如此,可激励企业知识技术投入进而提高共性技术产出,确保共性技术政府支持性研发外包模式有效运行。若政府预算既定,还需权衡产业共性技术研发接包企业的保留收益状况。

其次,政府发包的共性技术研发项目应该是经过论证具有广阔市场前景的项目,同时寻找的接包企业应对该共性技术具有迫切需求且具有一定研发实力和市场占有率,如此可保证接包企业能够从共性技术项目产出中获得更多收益份额,进而激发接包企业对共性技术研发的兴趣。

最后,政府支持性研发投入资源应倾向于共性技术研发过程,而不应过多支付固定研发费用,也即政府支持应该表现为一种技术或研发力量的支持,如研发设备购置、技术专家及研发团队培育等,可以政府名义引入相关专家团队。

本文提出了通过研发外包方式实现共性技术研发的思路,并对政府支持性研发外包合同进行了研究,开拓了共性技术研发供给模式的新思路。后续研究将从以下两方面进行拓展:一是考虑共性技术项目价值实现问题,也即考虑共性技术市场化预期收益实现的过程变量,并对模型进行拓展和完善;二是具体化企业研发收益分享系数,该系数既与企业自身研发实力有关,也与企业对所研发共性技术的需求程度和技术项目价值相关,可通过考虑这些因素来具体化企业研发收益分享系数,从而对模型进行改进和完善。

参考文献:

[1] 李纪珍.产业共性技术供给体系研究[D].北京:清华大学,2002.

[2] 陈静,唐五湘.共性技术的特性和失灵现象分析[J].科学学与科学技术管理,2007(1):5-8.

[3] 贺正楚,张蜜,吴艳,等.生物医药产业共性技术服务效率研究[J].中国软科学,2014(2):130-139.

[4] 卓丽洪,贺俊. 产业集群共性技术供给机制的比较分析[J]. 经济纵横,2017(7): 60-68.

[5] 盛永祥,周潇,吴洁,等.政府和企业对产业共性技术两种研发投资类型的比例研究[J]. 科技进步与对策,2017,34(6):62-68.

[6] 周潇,盛永祥,吴洁,等.不同类型政府和企业对产业共性技术研发的投资策略研究[J]. 研究与发展管理,2017,29(3):98-109.

[7] KOKSHAGINA O, GILLIER T, COGEZ P,etal. Using innovation contests to promote the development of generic technologies[J].Technological Forecasting & Social Change, 2017(114):152-164.

[8] 高宏伟,肖广岭,李峰,等.产业技术创新联合主体:概念、类型与特征研究[J].科学学研究,2018(1): 149-157,192.

[9] YU X W, ZOU Z H. Research on the selection of innovative organization of generic technology for manufacturing industry[J]. Advanced Materials Research, 2012(482-484): 2042-2045.

[10] 王敏,方荣贵,银路.基于产业生命周期的共性技术供给模式比较研究——以半导体产业为例[J].中国软科学,2013(9):124-132,111.

[11] HOOGE S, KOKSHAGINA O, LE MASSON P, et al. Designing generic technologies in energy research: learning from two CEA technologies for double unknown management[C]. The Euroean Academy of Management, Valencia, June 2014.

[12] AWNICZUK K, AUGUSTIN L M, GROTE N, et al. Open access to technology platforms for InP-based photonic integrated circuits[J]. Advanced Optical Technologies, 2015, 4(2):157-165.

AWNICZUK K, AUGUSTIN L M, GROTE N, et al. Open access to technology platforms for InP-based photonic integrated circuits[J]. Advanced Optical Technologies, 2015, 4(2):157-165.

[13] CZARNITZKI D, HANEL P, ROSA J M. Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation: a microeconometric study on Canadian firms[J]. Research Policy, 2011, 40(2):217-229.

[14] SMIT M, LEIJTENS X, AMBROSIUS H, et al. An introduction to InP-based generic integration technology[J]. Semiconductor Science Technology, 2014, 29(83001):1-41.

[15] PILINKIENe V. R&D investment and competitiveness in the baltic states[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015(213):154-160.

[16] 刘满凤,石光宁.产业共性技术“市场失灵”的经济学分析[J].科技进步与对策,2007(12):69-71.

[17] 刘新同,肖立范.共性技术研发中的市场失灵与政府作用[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版,2012,39(2): 116-118.

[18] 周国林.产业共性技术形成的需求机理与产业共性技术政策[J].云南社会科学,2010(2):102-106.

[19] 程永波,李婷,陈洪转,等.复杂产品共性技术研发的政府最优成本补贴[J].哈尔滨工程大学学报,2015(3):432-435.

[20] 郑月龙.企业共性技术合作研发形成机制研究——基于演化博弈论的视角[M].北京:经济管理出版社, 2017.

[21] 朱建民,金祖晨.国外关键共性技术供给体系发展的做法及启示[J].经济纵横,2016(7):113-117.

[22] 马晓楠,耿殿贺.战略性新兴产业共性技术研发博弈与政府补贴[J].经济与管理研究,2014(1):73-78.

[23] 郑月龙,周立新,王琳.供应商技术研发决策行为的演化博弈分析——基于技术外部性的视角[J].工业技术经济, 2017, 36(2):110-117.

[24] 郑月龙,周立新.供应商面向多制造商技术研发决策演化博弈[J].企业经济,2018,37(8):78-83.

[25] 张健,张威,吴均.战略性新兴产业共性技术协同创新的演化博弈——三重螺旋视阈下的研究[J].企业经济,2017,36(1):41-48.

[26] 郑月龙,王琳.多企业共性技术合作研发行为的演化动态[J].系统工程,2018,36(2):71-79.

[27] SVEIN U.R&D outsourcing and contractual governance: an empirical study of commercial R&D projects[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1996, 30(1):63-82.

[28] BLUMENBERG S,WAGNER H T,BEIMBORN D.Knowledge transfer processes in IT outsourcing relationships and their impact on shared knowledge and outsourcing performance[J]. International Journal of Information Management. 2008, 29(5):342-352.

[29] 但斌,宋寒,张旭梅.合作创新下考虑双边道德风险的研发外包合同[J].研究与发展管理,2010,22(2):89-95.

[30] 程平,陈艳.考虑合作创新产品市场的IT研发外包合同[J].系统工程理论与实践,2012,32(6):1261-1269.

[31] 鲁芳,王丹丹,罗定提.客户企业参与下服务外包激励机制设计[J].运筹与管理,2016,25(3):274-282.

[32] 郑月龙,周立新,周继祥.考虑产业共性技术市场化的政府研发支持合同[J].科学学研究,2017,35(10):1483-1490.

[33] 郑月龙,周立新,张卫国.产业共性技术研发政府支持合同[J].技术经济,2016,35(11):22-27.

[34] 孟卫东,代建生.合作研发中的双边道德风险和利益分配[J].系统工程学报,2013,28(4):464-471.

ResearhonIndustrialGenericTechnologyR&DOutsourcingContractandInfluencingFactorswithGovernmentSupports

Zheng Yuelong1,2,Wang Lin1

(1.Research Center for the Economy of the Upper Reaches of the Yangtze River, Chongqing Technology and Business University;2.School of Management, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract:By building the three-stage game model of generic technology R&D, this paper studies the R&D outsourcing contract with government supports which maximizes generic technology R&D output, and analyzes the effect factors of outsourcing contract. The result shows as follows: the optimal generic technology R&D outsourcing contract exists only when there are enough government budgets. The optimal contracts terms increases with government budget increases, which is forced to rise with enterprise retained earnings increases. The optimal input of enterprise's knowledge and technology is negatively correlated with the fixed R&D expenditure paid by government and positively with both the generic technology value coefficient and the income share from R&D. The optimal input of government supportive knowledge and technology is negatively correlated with the fixed R&D expenditure and unit input cost coefficient. The optimal enterprise input, which increases with the enhancement of enterprise R&D ability, is negatively correlated with the unit cost coefficient of government input and positively with the contribution coefficient of government input on R&D success. Finally, the paper puts forward some suggestions on implementation of generic technology R&D outsourcing contract from government budget, project prospects and supportive resources allocation.

KeyWords:Industrial Generic Technology; Government Supports; R&D Outsourcing Contract; Principal-agent Theory

作者简介:郑月龙(1981-),男,内蒙古太仆寺旗人,博士,重庆工商大学管理学院副教授、硕士生导师,研究方向为企业管理、博弈论及运用;王琳(1976-),女,重庆人,博士,重庆工商大学管理学院副教授、硕士生导师,研究方向为服务创新与管理。

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71603033);教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YCJ630266);重庆市教委科学技术研究项目(KJ1600632,KJQN201804204);重庆工商大学长江上游经济研究中心科研(智库)团队资助项目(CJSYTD201706);2018年重庆市社会科学规划项目(2018PY64)

收稿日期:2018-07-09

文章编号:1001-7348(2018)23-0075-07

文献标识码:A

中图分类号:F403.6

DOI:10.6049/kjjbydc.L201808526

(责任编辑:陈福时)

awniczuk[12]对光子集成电路产业共性技术平台的开发、组织模式选择及复杂性进行了研究;樊霞等(2018)实证研究发现产学研合作模式对生物技术领域共性技术创新具有显著正向影响。另一方面,普遍认为政府支持可有效缓解共性技术研发失灵。Czarnitzki[13]、Smit[14]&Pilinkien[15]的研究均指出政府支持可有效缓解共性技术研发的囚徒困境。国内学者从缓解共性技术研发失灵视角,阐述了政府支持的必要性[1,16,17];部分学者从共性技术供给与扩散环节研究政府支持的重要性(薛捷、张振刚,2006;于斌斌、陆立军,2012);有学者从共性技术研发政策制定方面探讨了政府支持的有效性[18-20]。韩元建等(2015)和朱建民等[21]通过归纳国外经验提出了对我国共性技术研发的启示。近年来,运用博弈模型研究共性技术研发受到学者们的青睐,如马晓楠等[22]探讨了政府补贴模式下的共性技术研发问题;盛永祥等[5]和周潇等[6]探讨了政府及企业对共性技术的投资比例和策略;郑月龙[23,24]运用演化博弈论系统分析了企业共性技术合作研发的形成机制,分析了供应商选择研发共性技术或专用技术的决策问题;张健等[25]运用演化博弈研究了战略性新兴产业共性技术协同创新问题;王琳等[26]探讨了多企业共性技术合作研发演化问题。此外,Svein[27]、Blumenberg[28]、但斌[29]、程平[30]及鲁芳等[31]探讨了研发外包问题;郑月龙等[32-33]研究了共性技术研发政府支持合同。

awniczuk[12]对光子集成电路产业共性技术平台的开发、组织模式选择及复杂性进行了研究;樊霞等(2018)实证研究发现产学研合作模式对生物技术领域共性技术创新具有显著正向影响。另一方面,普遍认为政府支持可有效缓解共性技术研发失灵。Czarnitzki[13]、Smit[14]&Pilinkien[15]的研究均指出政府支持可有效缓解共性技术研发的囚徒困境。国内学者从缓解共性技术研发失灵视角,阐述了政府支持的必要性[1,16,17];部分学者从共性技术供给与扩散环节研究政府支持的重要性(薛捷、张振刚,2006;于斌斌、陆立军,2012);有学者从共性技术研发政策制定方面探讨了政府支持的有效性[18-20]。韩元建等(2015)和朱建民等[21]通过归纳国外经验提出了对我国共性技术研发的启示。近年来,运用博弈模型研究共性技术研发受到学者们的青睐,如马晓楠等[22]探讨了政府补贴模式下的共性技术研发问题;盛永祥等[5]和周潇等[6]探讨了政府及企业对共性技术的投资比例和策略;郑月龙[23,24]运用演化博弈论系统分析了企业共性技术合作研发的形成机制,分析了供应商选择研发共性技术或专用技术的决策问题;张健等[25]运用演化博弈研究了战略性新兴产业共性技术协同创新问题;王琳等[26]探讨了多企业共性技术合作研发演化问题。此外,Svein[27]、Blumenberg[28]、但斌[29]、程平[30]及鲁芳等[31]探讨了研发外包问题;郑月龙等[32-33]研究了共性技术研发政府支持合同。

可得,

可得,

AWNICZUK K, AUGUSTIN L M, GROTE N, et al. Open access to technology platforms for InP-based photonic integrated circuits[J]. Advanced Optical Technologies, 2015, 4(2):157-165.

AWNICZUK K, AUGUSTIN L M, GROTE N, et al. Open access to technology platforms for InP-based photonic integrated circuits[J]. Advanced Optical Technologies, 2015, 4(2):157-165.