0 引言

在实施“引进来、走出去”战略的过程中,中国大量吸引外商直接投资以促进经济发展,但同时也引致严重的资源环境问题。旨在降低环境污染和节约能源的绿色技术创新可以有效破解当前资源环境难题,推动新常态下中国绿色可持续发展[1],但绿色技术创新独具的创新知识正外部性和环境负外部性特征导致自主创新成效甚微[2],借助环境规制、利用FDI是弥补绿色技术创新双重外部性和提升中国绿色技术创新能力的有效手段[3]。亦有研究表明[4],地区环境规制强度的差异引致FDI进入方式对绿色技术创新效率产生不同影响。随着中国环境规制制度日益完善,现阶段继续强化环境规制是促进还是抑制绿色技术创新?抑或是在一定范围内才会促进绿色技术创新?运用不同环境规制工具存在怎样的异质性?不同区域是否存在差异?基于上述背景和问题,本文考虑从探究区域绿色技术创新发展趋势及差异入手,立足环境规制视角探讨中国FDI 流入驱动绿色技术创新的异质门槛效应,进而提出针对性建议,为促进区域绿色技术创新提供重要政策思考。

1 文献综述

国内外关于FDI与绿色技术创新的研究成果比较丰富,但研究结论尚未统一。第一种观点认为FDI流入显著促进了东道国绿色技术创新。Hu和Jefferson[5]基于中国数据实证得出FDI流入能显著提升中国创新能力。Yang Z[6]等利用随机前沿分析法对中国2001-2011年各产业节能技术进步率进行了估计和比较,实证得出FDI溢出效应对环境技术进步具有显著积极影响。Yin H F和 Yin Q[7]以中国不同行业为例,通过探讨得出外商直接投资能够显著增强自主创新能力。Yue S[8]等以中国2004-2011年104个城市为样本,实证得出FDI对中国城市绿色增长的正向影响显著。冼国明和严兵[9]认为FDI对中国创新能力具有显著正向溢出效应,且存在明显的区域异质性。毕克新等[10]的实证研究表明,FDI流入显著正向影响绿色研发能力和绿色制造能力。原毅军和黄菁菁[11]认为,FDI外部溢出有利于促进区域创新产出。第二种观点认为FDI流入对东道国绿色技术创新的促进作用不显著或弱显著,甚至为负。Romijn H & Albaladejo M[12]通过检验FDI外溢假设,得出FDI对东道国技术创新能力的促进作用呈弱显著。Backer K D & Sleuwaegen L[13]以比利时制造企业为例,实证研究发现,FDI 加剧了国内竞争程度,反而抑制了技术创新能力提升。姚佐文和陈信伟[14]认为FDI不能显著提升中国技术创新能力,且在提升核心技术创新能力的影响机制中存在负向外溢效应。刘和东[15]基于中国内地30个省区的面板数据,实证得出FDI技术外溢效应在中期显著为负,在长期不显著为负或不显著为正。第三种观点认为FDI流入对绿色技术创新的影响效应并非单一的促进或抑制。Wang H等[16]、李燕等[17]、鲁钊阳和廖杉杉[18]、陈恒和侯建[19]等学者认为FDI技术溢出与区域创新能力存在双门槛效应。张江雪等[20]将中国36个工业行业划分为高、中和低3类绿色行业,实证得出FDI显著正向影响高、中绿色行业的绿色增长,对于低绿色行业呈现显著抑制作用。

有研究表明绿色技术创新与环境规制存在相关性。Porter M[21]提出,环境规制在增大企业生产成本的同时,会激励企业技术创新。Wang Y和Shen N[22]以中国为例,实证得出环境规制强度与环境效率呈“U”型关系且存在3个阈值。Xie RH等[23]基于中国2000-2012年省际面板数据,实证得出在监管强度约束下,命令—控制型规制和市场激励型规制与绿色生产力分别存在双门槛、单门槛的非线性关系。李玲和陶锋[24]将中国28个制造业行业划分为重度、中度和轻度污染产业,环境规制能促进重度污染产业绿色全要素生产率和技术创新能力提升,在中度和轻度污染产业中则呈“U”型关系。原毅军和谢荣辉[25]认为费用型规制、投资型规制与工业绿色生产率之间分别呈“U”型和负向线性关系。申晨等[26]基于中国省际工业面板数据,实证得出命令—控制型规制工具和市场激励型规制工具与区域工业绿色全要素生产率之间分别呈U形关系及正向关系。

综上,国内外学者有关FDI与绿色技术创新的研究为本文奠定了理论基础,但鲜有研究从环境规制角度出发,将FDI 与绿色技术创新置于同一框架内,且缺乏系统探究不同地区、不同环境规制工具门槛下中国FDI流入驱动绿色技术创新的复杂异质性机理。本文创新性地将中国FDI流入、环境规制和绿色专利产出同时纳入非线性面板门槛模型,对比分析我国命令-控制型和市场激励型两种环境规制工具的作用效应,以期为转型期中国FDI 有效驱动绿色技术创新和应用区域环境规制工具的战略选择提供重要决策参考。

2 研究设计

2.1 面板门槛模型构建

2.1.1 模型设定

人为划分环境规制强度区间容易造成估计结果有偏差,而Hansen[27]提出的非线性面板门槛模型可通过自动识别样本数据,较好地捕捉FDI流入对绿色技术创新的门槛特征,且内生性划分环境规制强度区间有助于客观、精确研究不同环境规制区间下FDI流入对绿色技术创新的异质性影响,厘清FDI、环境规制与绿色技术创新的复杂非线性作用机制,构建以环境规制为门槛变量的FDI流入对绿色技术创新的面板门槛模型。同时,现有研究表明[28],研发人员投入、自主研发创新、地区经济发展水平、对外贸易和政府调控能力对解释绿色技术创新具有重要作用,故考虑控制变量与时滞效应,以及不同类型环境规制工具对FDI流入影响绿色技术创新的异质性,构建以命令—控制型规制工具为门槛变量的单一门槛面板模型:

GTIit=θ+α1RDPit+α2IRDit+α3ECOit+α4FTDit+α5GIAit+β1FDIit*I(CACit≤γ1)+β2FDIit*I(CACit>γ1)+μi+νt+εit

(1)

对应的多重门槛面板模型(以双重门槛为例)为:

GTIit=θ+α1RDPit+α2IRDit+α3ECOit+α4FTDit+α5GIAit+β1FDIit*I(CACit≤γ1)+β2FDIit*I(γ1<CACit≤γ2)+β3FDIit*I(CACit>γ2)+μi+νt+εit

(2)

其中,i和t分别代表省市与年份,GTI表示绿色技术创新,FDI表示外商直接投资,RDP表示研发人员投入,IRD表示自主研发创新,ECO表示地区经济发展水平,FTD表示对外贸易,GIA表示政府调控能力。I(•)为指示函数,CAC和MBI分别表示命令-控制型规制门槛与市场激励型规制门槛,γ为门槛估计值,μ是个体效应,ν是时间效应,ε是随机扰动项。

同理,以市场激励型规制工具为门槛变量的FDI流入对绿色技术创新的单一面板门槛模型和多重门槛面板模型(以双重门槛为例)如下所示:

GTIit=θ+α1RDPit+α2IRDit+α3ECOit+α4FTDit+α5GIAit+β1FDIit*I(MBIit≤γ1)+β2FDIit*I(MBIit>γ1)+μi+νt+εit

(3)

GTIit=θ+α1RDPit+α2IRDit+α3ECOit+α4FTDit+α5GIAit+β1FDIit*I(MBIit≤γ1)+β2FDIit*I(γ1<MBIit≤γ2)+β3FDIit*I(MBIit>γ2)+μi+νt+εit

(4)

2.1.2 模型估计

以命令-控制型规制门槛变量为例,从单一门槛回归模型入手,其关键问题是借助回归方法求得门槛估计值(γ1、γ2)和门槛依赖变量FDI的回归参数(β1、β2、β3),进一步检验FDI流入对绿色技术创新是否存在门槛效应。具体做法为:基于Hansen提出的两步法估计门槛回归模型,首先采用OLS估计既定初始门槛值γ0的单一门槛回归模型,获得FDI的系数估计值β以及残差平方和Sn(γ)最小时对应的最优门槛值![]() 进而,构造统计量

进而,构造统计量![]() 和Sn分别表示无门槛与有门槛效应下的残差平方和),采用Bootstrap自助法构造P值检验不存在门槛值的原假设H0,若拒绝原假设,则接受存在单一门槛的备择假设H1,需要进一步构建似然比统计量

和Sn分别表示无门槛与有门槛效应下的残差平方和),采用Bootstrap自助法构造P值检验不存在门槛值的原假设H0,若拒绝原假设,则接受存在单一门槛的备择假设H1,需要进一步构建似然比统计量![]() 检验单一门槛估计值等于真实值的原假设H0,当γ满足

检验单一门槛估计值等于真实值的原假设H0,当γ满足![]() 时(α=0.5时,c(α)=7.35),接受原假设H0。当确定存在单一门槛时,可继续检验双重门槛及以上门槛效应的存在性,检验方法同上。

时(α=0.5时,c(α)=7.35),接受原假设H0。当确定存在单一门槛时,可继续检验双重门槛及以上门槛效应的存在性,检验方法同上。

2.2 变量选取与数据说明

2.2.1 被解释变量

绿色技术创新(GTI)。专利体现了区域技术革新和发明努力程度,绿色专利作为支撑创新驱动可持续发展的直接物证,常用于表征绿色技术创新产出,借鉴李婉红[29]的研究,采用与新技术发展一致的绿色技术专利申请数作为衡量指标。

2.2.2 解释变量

外商直接投资(FDI)。学界针对FDI的测度尚未统一,中国现有统计资料公布的是各年FDI流量数据。研究表明,FDI存量能够体现具体劳动生产过程中前一期FDI发挥的残值作用[18],采用永续盘存法测算我国FDI存量,公式为:FDIit=FDIit-1(1-δ)+Iit。FDIit表示i省t年的FDI存量,Iit表示i省t年FDI流量,δ为折旧率,参考张军等[30]的研究,取值为9.6%。

2.2.3 门槛变量

命令—控制型规制(CAC)。考虑数据可得性,采用各省市颁布的地方性环保法规数量衡量[31]。

市场激励型规制(MBI)。中国最先采用的市场激励型工具即排污收费,借鉴黄清煌等[32]的研究成果,采用各地区排污费收入总额衡量。

2.2.4 控制变量

研发人员投入(RDP)。研发人员是创新投入的基础性要素之一,综合现有研究,采用地区研究与试验发展R&D人员全时当量指标衡量。

自主研发创新(IRD)。自主创新研发支出在一定程度上反映了地区绿色创新能力,采用地区研究与试验发展R&D 研发内部经费表示。

对外贸易(FTD)。该指标反映了地区对外贸易活跃度,本文利用地区进出口额与地区生产总值的比值表示。

政府调控能力(GIA)。主要考察政府合理配置地区经济资源和带动地区创新组织的主观能动性,采用各地区科学技术财政支出衡量。

本文选取中国内地30 个省、市、自治区2007-2015 年的省际面板数据展开实证研究,按照国家统计局对三大地区的划分情况,即东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区。鉴于西藏自治区缺失数据较多,予以剔除。其中,GTI数据源自国家知识产权局网(http://www.cnpat.com.cn/),FDI流量原始数据来自各省市统计年鉴(2008-2016)和WIND数据库,CAC、MBI原始数据源自《中国环境年鉴(2008-2016)》,RDP、IRD原始数据源自《中国科技统计年鉴(2008-2016)》,FTD、GIA原始数据源自《中国统计年鉴(2008-2016)》。统计年鉴中缺失数据采用线性插值法处理。样本数据描述性统计结果如表1所示。

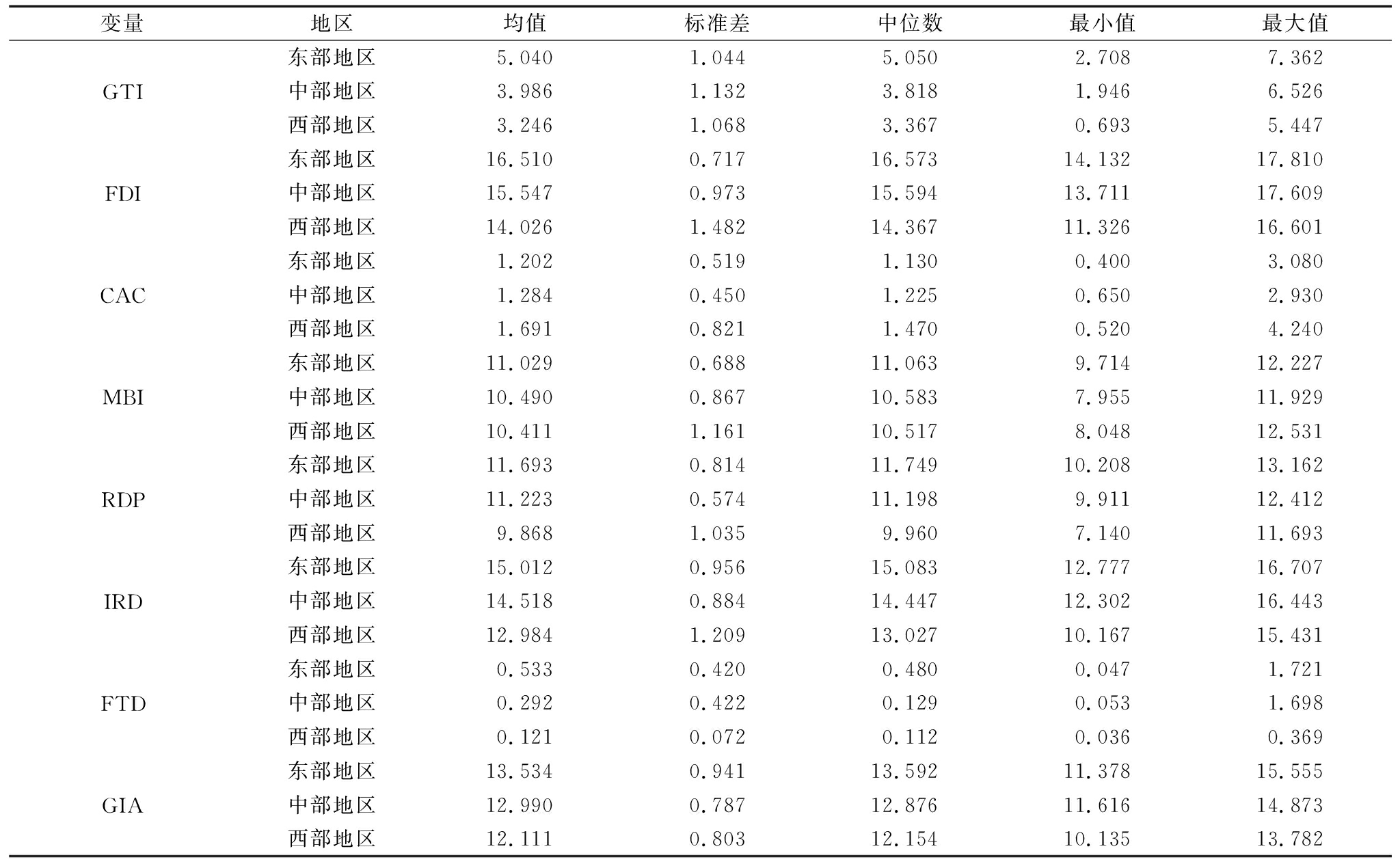

表1 变量描述性统计

变量地区均值标准差中位数最小值最大值GTI东部地区5.040 1.044 5.050 2.708 7.362 中部地区3.986 1.132 3.818 1.946 6.526 西部地区3.246 1.068 3.367 0.693 5.447 FDI东部地区16.510 0.717 16.573 14.132 17.810 中部地区15.547 0.973 15.594 13.711 17.609 西部地区14.026 1.482 14.367 11.326 16.601 CAC东部地区1.202 0.519 1.130 0.400 3.080 中部地区1.284 0.450 1.225 0.650 2.930 西部地区1.691 0.821 1.470 0.520 4.240 MBI东部地区11.029 0.688 11.063 9.714 12.227 中部地区10.490 0.867 10.583 7.955 11.929 西部地区10.411 1.161 10.517 8.048 12.531 RDP东部地区11.693 0.814 11.749 10.208 13.162 中部地区11.223 0.574 11.198 9.911 12.412 西部地区9.868 1.035 9.960 7.140 11.693 IRD东部地区15.012 0.956 15.083 12.777 16.707 中部地区14.518 0.884 14.447 12.302 16.443 西部地区12.984 1.209 13.027 10.167 15.431 FTD东部地区0.533 0.420 0.480 0.047 1.721 中部地区0.292 0.422 0.129 0.053 1.698 西部地区0.121 0.072 0.112 0.036 0.369 GIA东部地区13.534 0.941 13.592 11.378 15.555 中部地区12.990 0.787 12.876 11.616 14.873 西部地区12.111 0.803 12.154 10.135 13.782

3 实证分析

3.1 绿色技术创新发展趋势

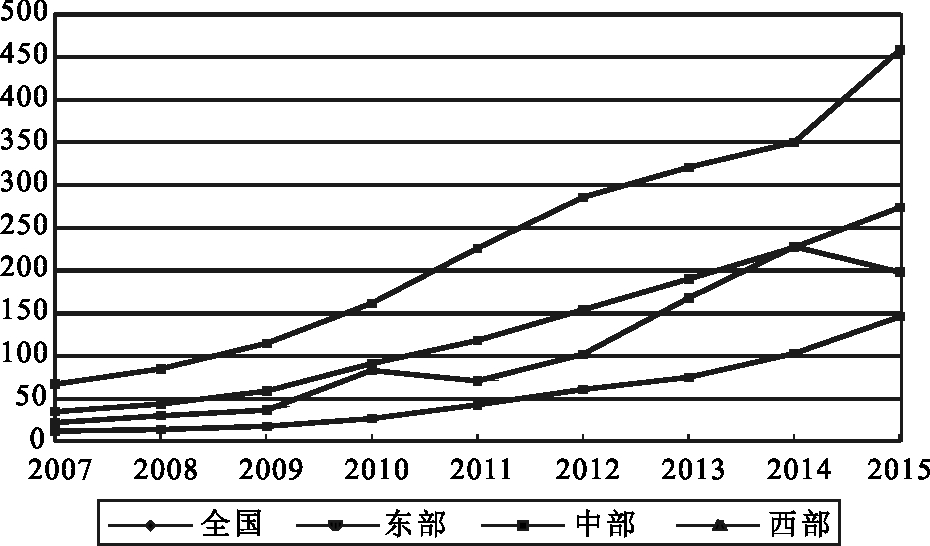

图1描绘了2007-2015年中国绿色技术创新发展情况,可知全国范围内绿色技术创新水平呈稳步上升趋势,但区域差异显著,东部地区绿色技术创新能力突出,远超全国平均水平,而中西部地区绿色技术创新能力低于全国平均水平,尤其是西部地区。究其原因,东部地区经济发展水平较高,人力、物力、资金和技术条件优越,产业基础和地理位置优势明显,绿色创新能力较强,而西部地区经济实力匮乏,受绿色创新成本制约,地区绿色创新积极性不足,导致东西部差距显著。

图1 中国绿色技术创新发展趋势(2007-2015)

3.2 面板数据单位根及协整检验

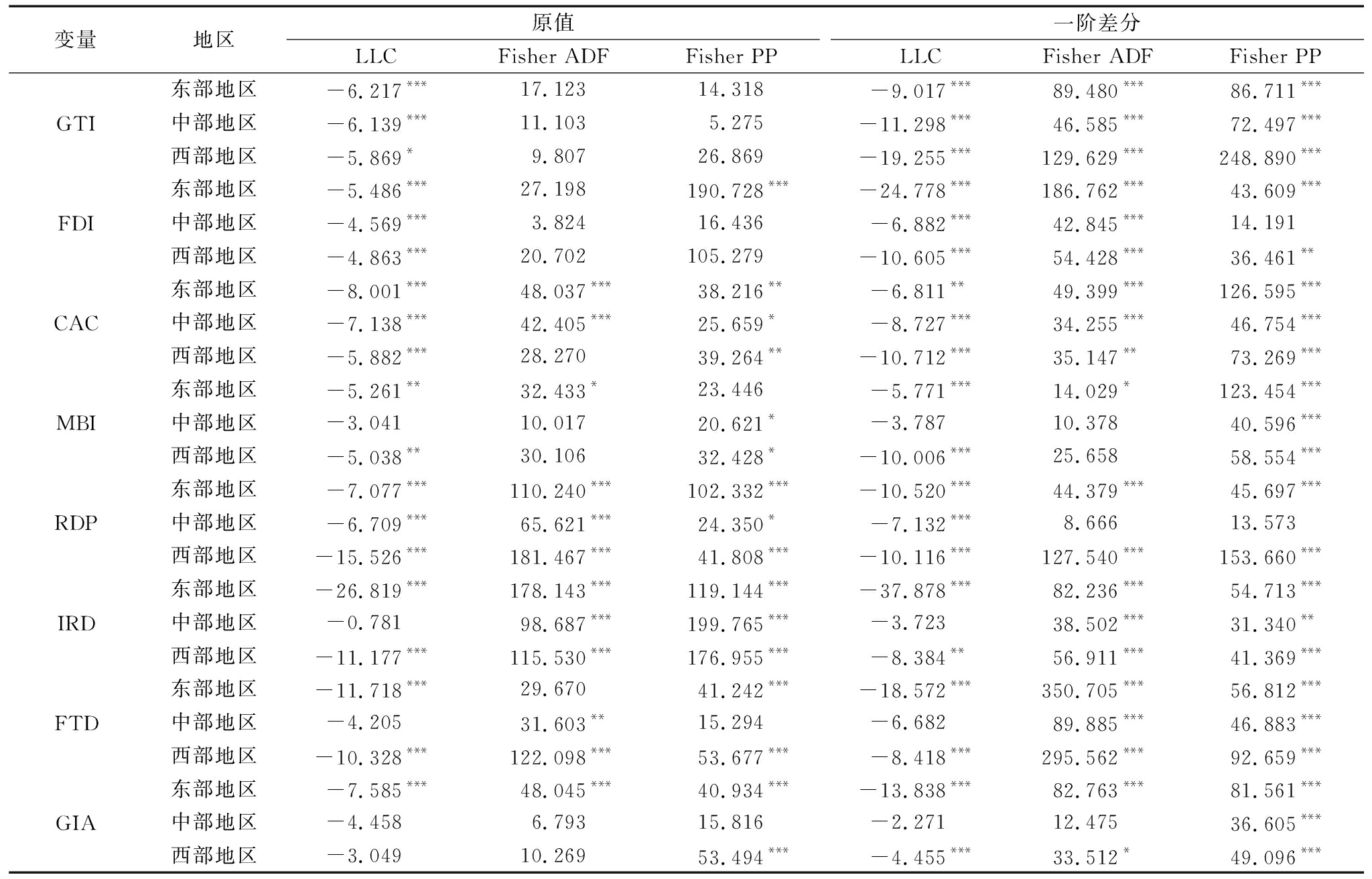

确保面板数据平稳性是展开回归分析的前提。面板数据单位根检验通常包括相同单位根的LLC检验和不同单位根的Fisher-ADF检验,本文同时采用常用的Fisher PP检验以保证回归结果的稳健性。由表2可知,CAC、RDP和IRD变量的原值检验结果大体上均在1%的显著性水平下拒绝了存在单位根的原假设,其余变量皆存在单位根,而对经过一阶差分处理后的所有变量再次检验,结果表现为所有变量均不存在单位根。

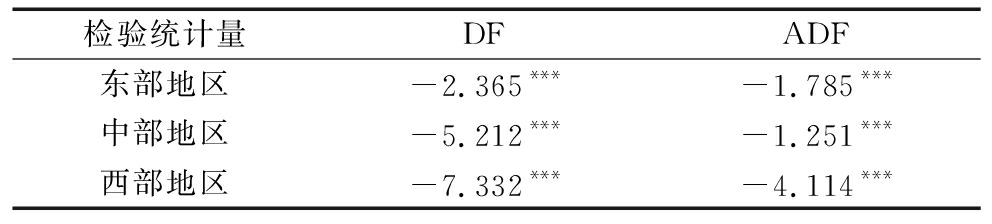

在8种变量均为一阶单整的基础上,使用基于残差的DF和ADF检验(Kao检验)作协整检验,以验证变量协整关系。由表3可得,3个地区的面板协整检验结果均在1%的显著性水平下拒绝了变量间不存在协整关系的原假设,即部分地区内各变量间存在显著协整关系,因此面板门槛回归模型设定合理。

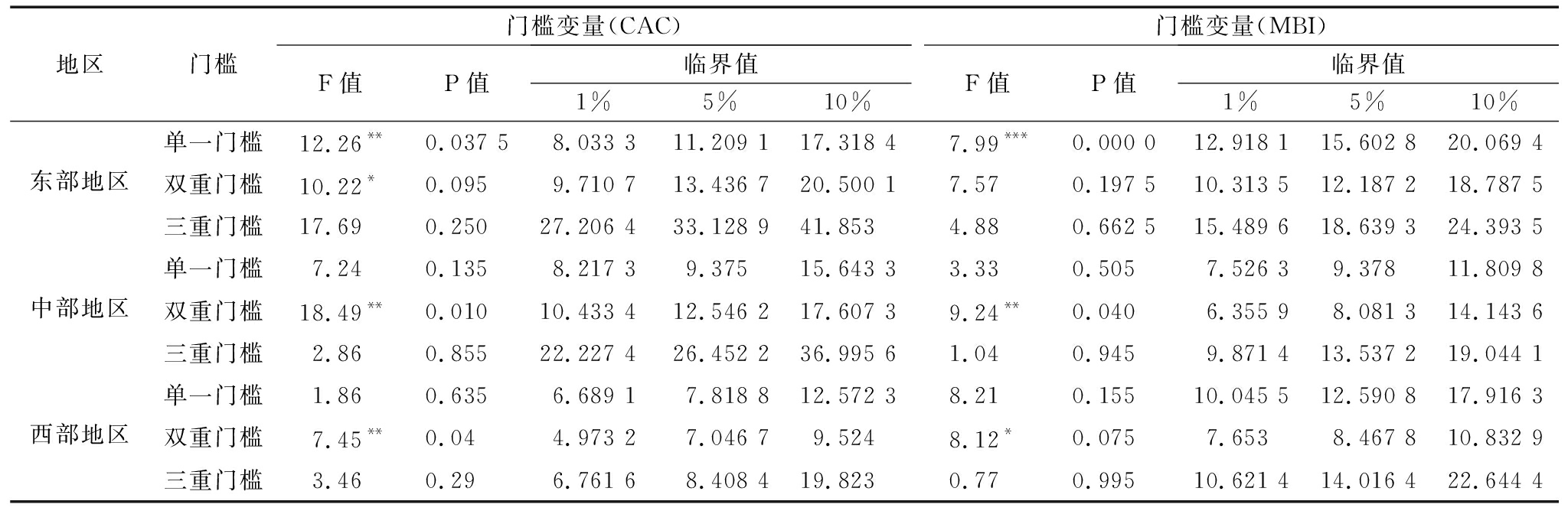

3.3 不同环境规制对绿色技术创新的门槛效应

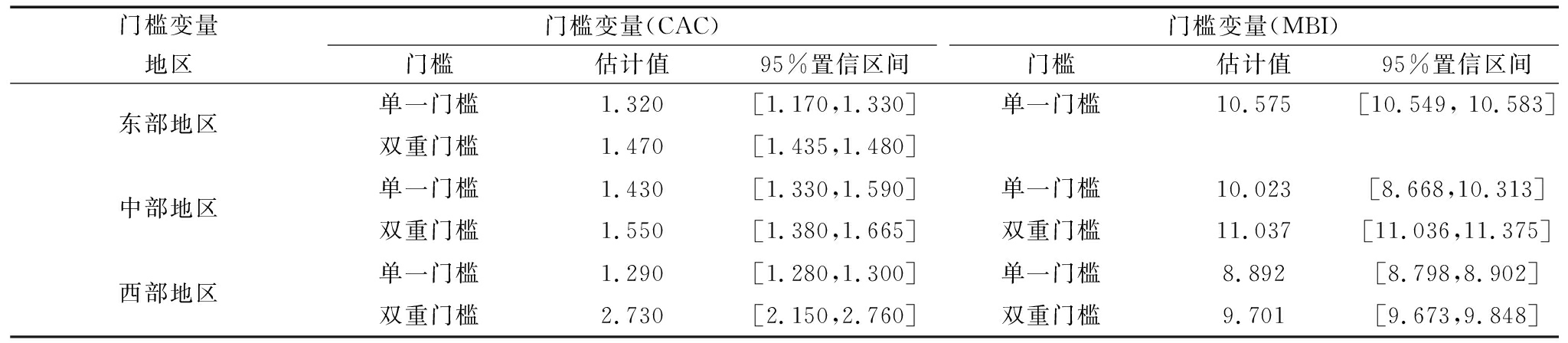

为探究不同地区FDI流入对绿色技术创新的异质性非线性关系,将中国细分为东部、中部和西部3个地区,以命令—控制型规制和市场激励型规制为门槛变量,基于Hanse理论,首先确定搜索到的门槛值个数以选取相对应的门槛模型类型,即依次假设模型存在零门槛、单一门槛和双门槛,进而用Bootstrap 自助法重复抽样200 次获得F 值的渐近分布及相应的P 值与临界值,从而根据门槛模型估计结果确定是否存在门槛效应。由表4可知,以命令—控制型规制为门槛变量时,东部、中部和西部地区的双重门槛值分别在1%、5%以及5%的显著性水平下通过假设检验,即3个地区均存在显著双重门槛;以市场激励型规制为门槛变量时,东部地区的单一门槛效应通过了1%的显著性检验,即东部地区存在单一门槛,而中部和西部地区的双重门槛效应分别通过了5%、1%的显著性检验,即中部和西部地区均存在双重门槛。对应的门槛估计值及置信区间如表5所示,在FDI流入影响绿色技术创新的非线性机制中,东部地区分别存在命令—控制型规制双重门槛和市场激励型规制单一门槛,中部地区分别存在命令—控制型规制双重门槛和市场激励型规制双重门槛,西部地区分别存在命令—控制型规制双重门槛和市场激励型规制双重门槛。

表2 面板数据单位根检验

变量地区原值LLCFisher ADFFisher PP一阶差分LLCFisher ADFFisher PPGTI东部地区-6.217***17.12314.318-9.017***89.480***86.711***中部地区-6.139*** 11.1035.275-11.298***46.585***72.497***西部地区-5.869*9.80726.869-19.255***129.629***248.890***FDI东部地区-5.486*** 27.198190.728***-24.778***186.762***43.609***中部地区-4.569***3.82416.436-6.882***42.845***14.191西部地区-4.863***20.702105.279-10.605***54.428***36.461**CAC东部地区-8.001***48.037***38.216**-6.811**49.399***126.595***中部地区-7.138***42.405*** 25.659*-8.727***34.255***46.754***西部地区-5.882***28.27039.264**-10.712***35.147**73.269***MBI东部地区-5.261**32.433*23.446 -5.771***14.029*123.454***中部地区-3.04110.01720.621*-3.787 10.37840.596***西部地区-5.038**30.10632.428*-10.006***25.65858.554***RDP东部地区-7.077***110.240***102.332***-10.520***44.379***45.697***中部地区-6.709***65.621*** 24.350*-7.132***8.66613.573西部地区-15.526***181.467***41.808***-10.116***127.540***153.660***IRD东部地区-26.819***178.143***119.144***-37.878***82.236***54.713***中部地区-0.78198.687***199.765***-3.72338.502***31.340**西部地区-11.177***115.530***176.955***-8.384**56.911***41.369***FTD东部地区-11.718***29.67041.242***-18.572***350.705***56.812***中部地区-4.20531.603**15.294-6.68289.885***46.883***西部地区-10.328***122.098***53.677***-8.418***295.562***92.659***GIA东部地区-7.585***48.045***40.934***-13.838***82.763***81.561***中部地区-4.4586.79315.816-2.27112.475 36.605***西部地区-3.04910.26953.494***-4.455***33.512*49.096***

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,下同

表3 面板协整检验结果

检验统计量DFADF东部地区 -2.365***-1.785***中部地区-5.212***-1.251***西部地区-7.332***-4.114***

注:检验模型的趋势形式为有截距项和无确定性趋势

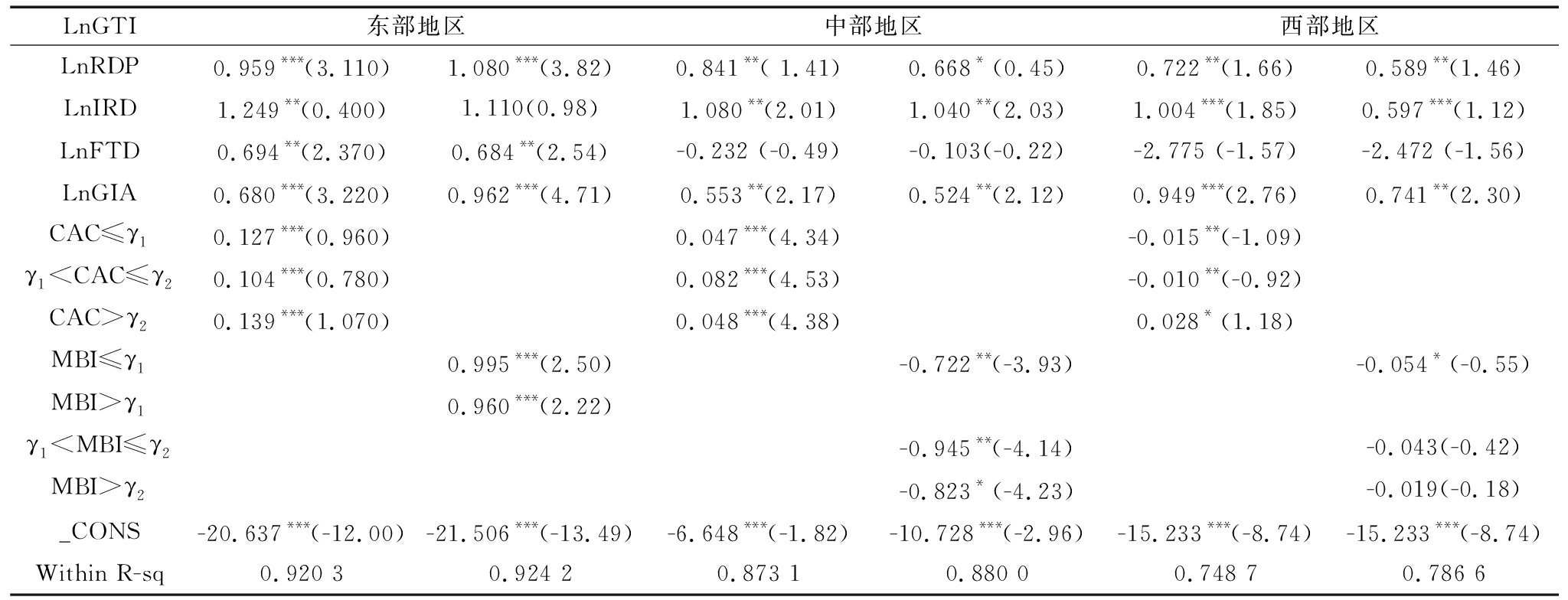

根据上述分析,FDI流入对绿色技术创新存在命令—控制型规制和市场激励型规制门槛效应,根据不同地区、不同类型门槛变量的门槛值,将环境规制水平划分为相应区间,分别估计不同区间门槛模型参数,结果如表6 所示。结果显示,各回归模型的R2值均超过0.7[33],意味着样本值与回归模型拟合完好,其中,东部地区系数值较大,中部次之,西部最小,这也意味着东部地区的环境规制门槛效应最为显著。以命令-控制型规制为门槛变量的回归模型中,东部地区和中部地区的各门槛区间系数均为正值。这说明东中部地区FDI流入对绿色技术创新的作用始终为正,并不存在某一抑制地区绿色技术创新活动的拐点,但可以根据门槛值调整命令-控制型规制水平,从而更大程度发挥FDI流入的正向效应。当西部地区的命令—控制型规制水平低于2.730时,FDI流入对绿色技术创新产生抑制作用,而高于2.730时,负向抑制作用转为正向促进作用,故西部地区应合理控制命令-控制型规制水平。以市场激励型规制为门槛变量的回归模型中,东部地区各门槛区间系数均为正值,当市场激励型规制水平低于10.575时,FDI流入对绿色技术创新的促进作用最大,而中、西部地区系数始终为负,说明中、西部地区市场激励型规制制度尚不健全,不能有效改善FDI流入的正向溢出效应,且以命令-控制型环境规制为主[26]。在控制变量方面,研发人员投入、自主研发创新支出和政府调控能力与地区绿色技术创新呈显著正相关,这也意味着人力、财力等投入及政府宏观调控能力能促进地区绿色技术创新水平提升。东部地区的对外贸易水平对绿色技术创新有显著正向影响效应,而该关系在中、西部地区表现为显著负向作用。

表4 门槛效应显著性

地区门槛门槛变量(CAC)F值P值临界值1%5%10%门槛变量(MBI)F值P值临界值1%5%10%东部地区单一门槛12.26**0.037 58.033 311.209 117.318 47.99***0.000 012.918 115.602 820.069 4双重门槛10.22*0.0959.710 713.436 720.500 17.570.197 510.313 512.187 218.787 5三重门槛17.690.25027.206 433.128 941.8534.880.662 515.489 618.639 324.393 5中部地区单一门槛7.240.1358.217 39.37515.643 33.330.5057.526 39.37811.809 8双重门槛18.49**0.01010.433 412.546 217.607 39.24**0.0406.355 98.081 314.143 6三重门槛2.860.85522.227 426.452 236.995 61.040.9459.871 413.537 219.044 1西部地区单一门槛1.860.6356.689 17.818 812.572 38.210.15510.045 512.590 817.916 3双重门槛7.45**0.044.973 27.046 79.5248.12*0.0757.6538.467 810.832 9三重门槛3.460.296.761 68.408 419.8230.770.99510.621 414.016 422.644 4

表5 门槛值估计与置信区间

门槛变量地区门槛变量(CAC)门槛估计值95%置信区间门槛变量(MBI)门槛估计值95%置信区间东部地区单一门槛1.320[1.170,1.330]单一门槛10.575[10.549, 10.583]双重门槛1.470[1.435,1.480]中部地区单一门槛 1.430[1.330,1.590]单一门槛 10.023[8.668,10.313]双重门槛 1.550[1.380,1.665]双重门槛 11.037[11.036,11.375]西部地区单一门槛 1.290[1.280,1.300]单一门槛8.892[8.798,8.902]双重门槛2.730[2.150,2.760]双重门槛9.701[9.673,9.848]

表6 面板门槛模型回归结果

LnGTI东部地区中部地区西部地区LnRDP0.959*** (3.110)1.080*** (3.82) 0.841** ( 1.41) 0.668*(0.45) 0.722** (1.66) 0.589** (1.46) LnIRD1.249** (0.400)1.110(0.98)1.080** (2.01)1.040** (2.03) 1.004***(1.85) 0.597***(1.12) LnFTD0.694** (2.370)0.684** (2.54) -0.232 (-0.49) -0.103(-0.22) -2.775 (-1.57) -2.472 (-1.56) LnGIA0.680*** (3.220)0.962*** (4.71) 0.553** (2.17) 0.524** (2.12) 0.949***(2.76) 0.741** (2.30) CAC≤γ10.127***(0.960)0.047*** (4.34) -0.015** (-1.09)γ1

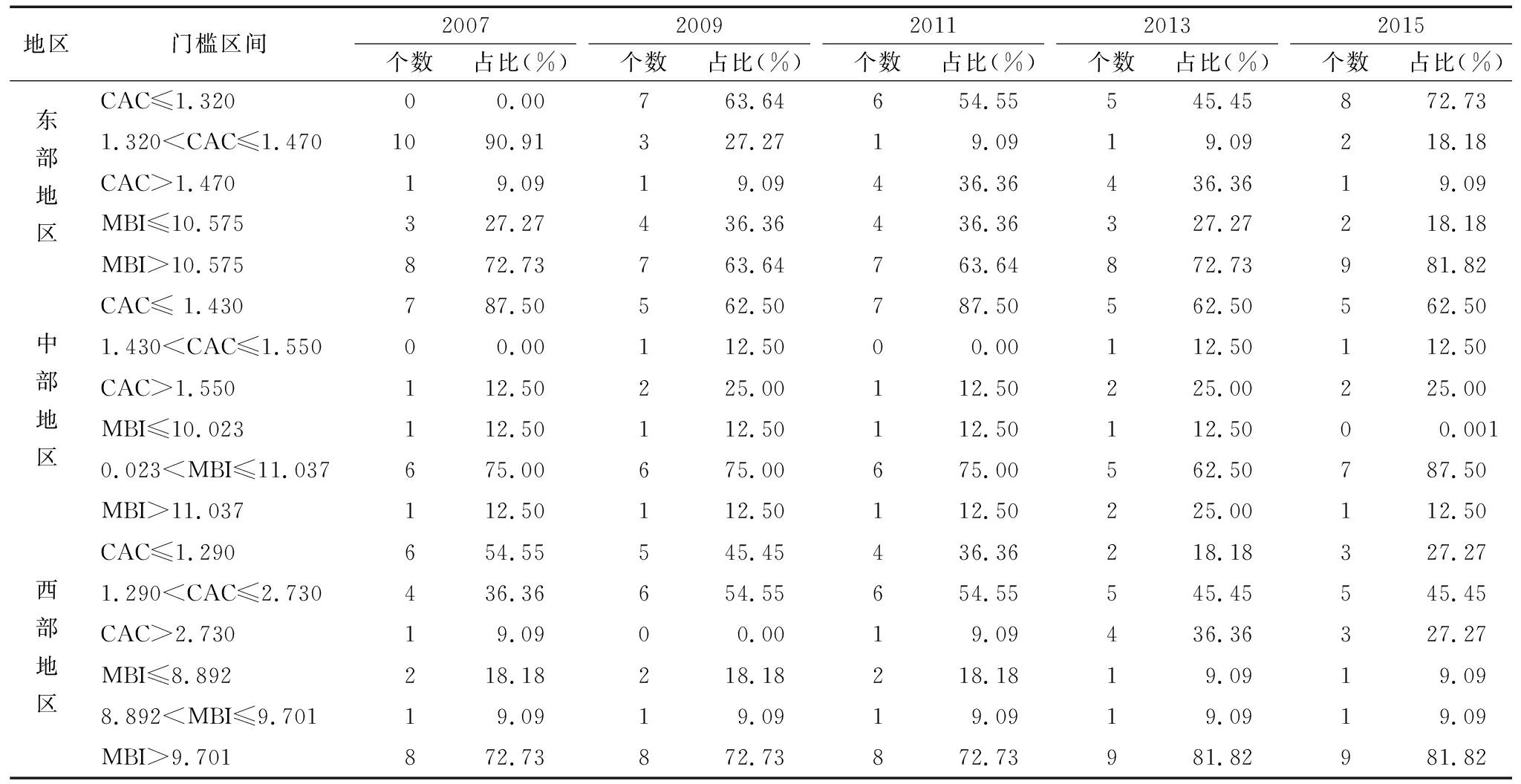

3.4 不同地区、不同类型环境规制水平异质性

表7为2007-2015年国内3个地区不同类型环境规制门槛区间省域数及占各地区省市总数的比值。在时间序列层面,东部地区命令-控制型规制较低的省市数目逐渐增加,位于CAC≤1.320门槛区间的省市数目占比从2007年的0上升为72.73%,说明东部地区命令-控制型规制水平逐步下降,而中、西部地区位于低门槛区间CAC≤1.430和CAC≤1.290的省市数目占比总体呈下降趋势,说明中、西部地区正在逐步加强命令-控制型规制水平。此外,3个地区市场激励型规制较低的省市数目变化整体呈下降趋势,说明中国在大力提升市场激励型规制。因此,通过有效调整不同地区不同类型环境规制门槛,通过FDI流入机制来促进绿色技术创新对地区可持续发展具有重要意义。

4 结论与启示

利用2007-2015年中国内地30个省级面板数据,考虑到不同环境规制强度对各区域FDI流入与绿色技术创新关系的异质性影响,基于分域视角,采用非线性面板门槛模型,分别探究命令-控制型规制和市场激励型规制的非线性门槛性质,以进一步明确各地区不同环境规制门槛的时序变化情况,以及地区FDI流入对绿色技术创新的内在作用机理。研究得出:①中国绿色技术创新发展水平在2007-2015年呈稳步上升趋势,其中,东部绿色技术创新水平最高,中部次之,西部最差;②在FDI流入影响绿色技术创新的非线性机制中存在命令-控制型规制和市场激励型规制门槛。其中,东部地区存在显著的命令-控制型规制双重门槛和市场激励型规制单一门槛,中部地区和西部地区均存在显著的命令-控制型规制双重门槛和市场激励型规制双重门槛;③研发人员投入、自主研发创新支出和政府调控能力与地区绿色技术创新显著正相关,东部地区的对外贸易水平显著正向影响绿色技术创新,而在中、西部地区表现为显著的负向影响效应;④东部地区命令-控制型规制水平逐步下降,中、西部则呈上升趋势,东部、中部和西部地区市场激励型规制水平逐步上升。

表7 不同地区、不同类型环境规制水平相对门槛值分布情况

地区门槛区间2007个数占比(%)2009个数占比(%)2011个数占比(%)2013个数占比(%)2015个数占比(%)东部地区CAC≤1.32000.00763.64654.55545.45872.731.320

注:限于篇幅,选取2007、2009、2011、2013和2015年为代表年份展开分析

根据实证结果,中国FDI流入与绿色技术创新存在命令-控制型规制门槛和市场激励型规制门槛。本文研究为提升地区绿色技术创新水平提供了政策参考,据此提出如下建议:首先,针对当前各地区绿色技术创新发展趋势,政府应发挥东部地区在人才、技术、区位先发优势的带头作用,增强对中西部后发区域的绿色创新溢出效应,并在中西部地区加快建立倾斜性政策扶持机制,挖掘相对落后地区的资源禀赋,合理配置创新资源,提升创新驱动力,促进绿色创新产出;其次,制定合理的环境规制政策,针对当前主要依托命令-控制型规制工具、辅助运用市场激励型规制工具的现状,根据地区规制门槛特征,有效发挥市场机制对FDI流入提升绿色技术创新能力的关键作用;最后,政府应鼓励创新人才引进,加大研发人员和研发资金投入,提高地区宏观调控能力,其中,中、西部地区应提升对外贸易的消化吸收能力,以有效发挥对外贸易的实际效用。

[1] MAGAT W A. Pollution control and technological advance: a dynamics model of the firm[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 1978, 5(1):1-25.

[2] RENNINGS K. Towards a theory and policy of eco-innovation: neoclassical and (co-)evolutionary perspectives[R]. ZEW Discussion Paper, Center for European Economic Research (ZEW), Mannheim,1998:98-124.

[3] 张伟, 李虎林, 安学兵. 利用FDI增强我国绿色创新能力的理论模型与思路探讨[J]. 管理世界, 2011 (12):170-171.

[4] 刘斌斌, 黄吉焱. FDI进入方式对地区绿色技术创新效率影响研究——基于环境规制强度差异视角[J]. 当代财经, 2017(4):89-98.

[5] HU A G Z, JEFFERSON G H. FDI impact and spillover:evidence from China's electronic and textile industries[J]. World Economy, 2002, 25(8):1063-1076.

[6] YANG Z, SHAO S, YANG L, et al. Differentiated effects of diversified technological sources on energy-saving technological progress: empirical evidence from China's industrial sectors[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016(8).

[7] YIN H F, YIN Q. The study of impact of FDI on innovation capacity in different industries[A]. Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation[M]. Atlantis Press, 2016.

[8] YUE S, YANG Y, HU Y. Does foreign direct investment affect green growth? evidence from China′s experience[J]. Sustainability, 2016, 8(2):158.

[9] 冼国明, 严兵. FDI对中国创新能力的溢出效应[J]. 世界经济, 2005 (10):18-25.

[10] 毕克新, 王禹涵, 杨朝均. 创新资源投入对绿色创新系统绿色创新能力的影响——基于制造业FDI流入视角的实证研究[J]. 中国软科学, 2014(3):153-166.

[11] 原毅军, 黄菁菁. FDI、产学研合作与区域创新产出——基于互补性检验的实证研究[J]. 研究与发展管理, 2016, 28(6):38-47.

[12] ROMIJN H, ALBALADEJO M. Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England[J]. Research Policy, 2002, 31(7):1053-1067.

[13] BACKER K D, SLEUWAEGEN L. Does foreign direct investment crowd out domestic entrepreneurship[J]. Review of Industrial Organization, 2003, 22(1):67-84.

[14] 姚佐文, 陈信伟. 滞后效应视角下的FDI、R&D对我国技术创新能力的影响及演变[J]. 预测, 2012, 31(2):44-49.

[15] 刘和东. 国际贸易与FDI技术溢出效应的实证研究——基于吸收能力与门槛效应的分析视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33(2):30-36.

[16] WANG H, LIU H, CAO Z, et al. FDI technology spillover and threshold effect of the technology gap: regional differences in the Chinese industrial sector[J]. Springerplus, 2016, 5(1):323.

[17] 李燕, 韩伯棠, 张庆普. FDI溢出与区域技术差距的双门槛效应研究[J]. 科学学研究, 2011, 29(2): 220-229.

[18] 鲁钊阳, 廖杉杉. FDI技术溢出与区域创新能力差异的双门槛效应[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(5):75-88.

[19] 陈恒, 侯建. R&D投入、FDI流人与国内创新能力的门槛效应研究——基于地区知识产权保护异质性视角[J]. 管理评论, 2017, 29(6):85-95.

[20] 张江雪, 蔡宁, 毛建素,等. 自主创新、技术引进与中国工业绿色增长——基于行业异质性的实证研究[J]. 科学学研究, 2015, 33(2):185-194.

[21] PORTER M E, LINDE C V D. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4):97-118.

[22] WANG Y, SHEN N. Environmental regulation and environmental productivity: the case of China[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016, 62(4):758-766.

[23] XIE R H, YUAN Y J, HUANG J J. Different types of environmental regulations and heterogeneous influence on 'Green' productivity:evidence from China[J]. Ecological Economics, 2017, 132(8):104-112.

[24] 李玲, 陶锋. 中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J]. 中国工业经济, 2012(5):70-82.

[25] 原毅军, 谢荣辉. 环境规制与工业绿色生产率增长--对“强波特假说”的再检验[J]. 中国软科学, 2016 (7):144-154.

[26] 申晨, 贾妮莎, 李炫榆. 环境规制与工业绿色全要素生产率——基于命令—控制型与市场激励型规制工具的实证分析[J]. 研究与发展管理, 2017, 29(2):144-154.

[27] HANSEN B E. Sample splitting and threshold estimation[J] . Econometrica, 2000, 68(3): 575-603.

[28] 王惠, 王树乔, 苗壮,等. 研发投入对绿色创新效率的异质门槛效应——基于中国高技术产业的经验研究[J]. 科研管理, 2016, 37(2):63-71.

[29] 李婉红. 中国省域工业绿色技术创新产出的时空演化及影响因素:基于30个省域数据的实证研究[J]. 管理工程学报, 2017, 31(2):9-19.

[30] 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35-44.

[31] 王红梅. 中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(9):132-138.

[32] 黄清煌, 高明. 中国环境规制工具的节能减排效果研究[J]. 科研管理, 2016, 37(6):19-27.

[33] WANG H, LIU H. An empirical research of FDI spillovers and financial development threshold effects in different regions of China[J]. Sustainability, 2017, 9(6):933.