0 引言

根据经济合作与发展组织(OECD)公布的中国科研领域发展现状,目前我国在科研领域的研究人数方面具有优势,但是在科研论文发表数量和质量方面与世界平均水平仍存在较大差距[1-2]。因此,国务院印发了《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,制定包括海外高层次人才引进计划在内的12项人才计划促进我国科技发展[3],希望通过引进海外高端科研人才提升我国科研人才创新质量。然而,科研人员创新质量受研究环境[4]、合作团队网络关系特征[5-7]等因素影响。因此,了解海外高端科研人才归国前后合作网络关系变化对其创造质量的影响规律,为海外人才引进创造良好的科研环境,对促进其创造力发挥具有非常重要的意义。

在科学研究活动开展过程中,海外高端科研人员通过与其他研究人员合作形成合作创新网络,而合作创新网络通过知识转移、传播或扩散等方式直接或间接作用于创造力[8-9],即产生具有创新性和应用价值的创意或者产出[10]。以往海外高端科研人才合作网络研究大多聚焦于网络结构嵌入性特征方面,如海外归国科学家网络位置特征对科研绩效的作用[11]、外籍科学家与祖国的不同关系形成的网络拓扑结构[12],以及跨国人力流动对知识溢出的影响[13]。同时,在评价指标体系构建与人才引进政策效果[14],以及科研人员绩效增长机制与加强海外人才引进建议[15]方面也有研究。现有研究大多是静态理论验证,而现实中科研人员的工作环境、合作对象往往会发生变化,尤其科研人员跨国流动会使其合作创新网络产生较大变动[16-18],但目前从合作网络动态角度研究科研人员创造力的成果鲜见。鉴于此,本文从动态视角研究我国引进的海外高端科研人才合作网络强弱关系变化对其创造力的影响。网络强弱关系是科研人才网络资源获取能力的体现,也是合作创新网络的重要特征变量[19],在很大程度上决定了其资源获取质量(谢洪明等,2012)。网络关系强度越大,网络成员就越容易获取对自身有益且高质量的知识信息[20]。同时,网络强关系对成员间复杂知识的转移具有促进作用[21],有利于促进海外高端人才吸收复杂知识,开展更广泛的合作,构建高效合作团队,推动科研创新产出,最终提高引进人才科研创新效率和创新质量。

为了研究该问题,本文利用海外高端科研人才合著论文数据,构建海外高端科研人才合作网络。科研合作论文成果反映了科研人才合作网络关系,科研论文合著数量体现强弱关系,新的科研论文成果表示建立了新的关系,科研论文引用量反映了科研成果的创新质量,是创造力在质量上的重要指标。基于此,本文从当前强关系、新关系以及创新质量3个方面衡量科研人员创造力,研究合作网络的强关系网络特征动态变化及其对创造力的影响机理。

1 相关理论与研究假设

1.1 强关系理论

Krackhardt(1992)提出了强关系优势理论,认为出于情感和信任的需要强关系更能促进创新。边燕杰[22]基于中国“人情”的研究支持Krackhardt的观点。强关系对知识传播具有重要的推动作用,尤其在新思想产生初期更容易获得认可,因而有利于促进思想发展[23]。同时,强关系对协同性知识转移和外部整合能力(潘文安,2012)以及技术创新具有积极影响,而对创新性知识和内部整合能力的影响不显著。因此,强关系如何影响创造力需进一步探讨。

近年来,关于强关系网络结构综合研究的文献不断涌现,学者们将研究方向由某一网络结构特征转向两个网络结构特征相互作用方面。例如,只有当科学家们处于相对稀疏的网络,并且相互之间为强关系时才能产生高质量的科研成果[24]。如果没有强关系嵌入,稀疏的网络结构对创新并没有显著影响,但是如果没有稀疏的网络结构,强关系对创新也会产生促进作用,只是这种促进作用会被稀疏的网络结构放大[25]。在合作创新网络中,网络关系强度对交互能力与合作创新绩效之间以及互补性资源和合作创新绩效之间的关系起显著调节作用(王丽平,2016)。

1.2 研究假设

1.2.1 以往强关系数量所占比例与当前强关系数量所占比例的关系 海外高端科研人才合作网络的强关系数量及其动态变化会直接影响其创造力。从信息获取角度考虑,以往网络关系强度越大[20],网络成员就越容易获取对自身有益且高质量的信息,从而促进海外高端科研人才合作网络内成员合作,促使当前合作次数增加,强关系数量增多。从信息复杂性方面考虑,以往强关系对成员间复杂知识转移具有促进作用[21],且在频繁接触中促使海外高端科研人才吸收更多的复杂知识,进而开展更广泛的合作。在信任及风险方面,海外高端科研人才网络成员间的以往强关系促使成员间相互信任,形成共同信誉机制以及有效治理和控制的良好局面[26]。合作次数多的海外高端人才可以达成共识,促进知识信息标准化并保持流程一致性,从而有利于知识整合过程中系统化能力提升[27]。然而,经纪结构是不稳定的,他们之间多次合作很可能会使两侧联系人直接建立联系,从而导致结构洞被填充[28]。结构洞被填充以后,疏通了两侧联系人之间信息交流和传递障碍,促进知识共享,促使双方展开更深入的频繁合作,强关系数量增加。因此,以往强关系数量越多,就越有利于形成稳定的感情并加强彼此信任,双方更倾向于展开频繁的合作,增加强关系数量。从海外科研人才申请科研项目角度考虑,一般项目申请年限为3或5年,具有固定项目组成员参与和共同科研意向,一旦拥有数篇论文发表基础,后续会有更多论文成果,则合作次数增加,强关系数量增加。基于以上原因,本文提出以下假设:

H1:以往强关系数量所占比例与当前强关系数量所占比例呈正相关关系:随着数据窗口移动,合作次数增加,强关系数量所占比例越来越大。

1.2.2 以往强关系数量所占比例与新关系建立之间的关系 强关系表现为亲密的情感、经常性互动、彼此信任,可以促使海外高端科研人才之间对彼此文化、价值和信念产生较强的认同感,有利于组织成员沟通、相互适应和协调[29]。海外高端人才之间的强关系容易形成共同范式,加强知识和信息的有效流动,达成深度合作,充分共享网络资源,因而成员间愿意维持合作关系。然而,如果在海外高端科研人才合作网络中加入外来成员,现有成员需适应新的科研合作伙伴。新成员与现有成员之间为了形成共同科研方向,达成默契,从而把知识异质性转化为高质量的论文,需要一定的时间成本和知识积累。因此,新的合作关系难以形成。同时,网络关系较强的组织不愿也不易改变现有网络关系,从而错失建立新伙伴关系的机会[30]。相反,如果海外高端科研合作网络中的强关系数量所占比例很小,即存在大量弱关系,意味着海外科研人才之间存在差异性的可能性较大,即存在较为丰富的异质性信息和资源。弱关系在科研合作网络中扮演着“信息桥”的角色,一定程度上提升了网络多样性,易于成员之间达成新的合作,建立新关系。基于以上原因,本文提出以下假设:

H2:以往强关系数量所占比例与新关系建立呈负相关关系。

1.2.3 以往强关系数量所占比例与创新质量之间的关系 不同强度的网络关系在信息传递与合作交流中的作用不同,对海外高端科研人才组织学习能力和创新绩效产生不同的显著影响[17]。海外高端科研人才合作网络作为特殊合作网络,其强弱关系结构特征具有网络关系特征的普遍性。较弱的网络关系强度意味着网络成员具有广泛的多样性,不易被固定角色限制,容易进行探索式学习[31]。而强关系虽然有利于促进组织成员向其他成员学习知识,但学习到的知识多是有固定范式的显性知识,不利于超越常规学习新鲜知识。此外,网络关系较强的组织,强关系已经在网络中保持了较长时间,成员之间更倾向于维持、加强现有关系而不愿意重新建立新关系,错失了建立新伙伴关系的机会,导致新资源获取受到限制,不利于其创新质量提升[32]。综上,在海外人才合作网络追求高质量突破式创新的过程中,虽然强关系会提升研发者绩效,但是也会抑制研发合作网络新关系形成,既不利于接触并获取较多的异质性、多样化信息,也不利于新知识产生与获取,从而降低创新质量。基于以上原因,本文提出以下假设:

H3:以往强关系数量所占比例与创新质量之间呈负相关关系。

1.2.4 结构洞限制指数的调节作用

网络结构和位置不同使得海外高端科研人才在知识获取、知识吸收以及知识整合等过程中的行为具有差异性,进而影响海外高端科研人才个体创新质量[29]。结构洞作为重要的创新合作网络结构,是反映个体中心网稀疏性的网络指标,对于提升信息新颖性以及异质性有重要的作用,常用测量方法有结构洞效率指数和结构洞限制指数两种[33]。结构洞限制指数是指结构洞两侧的限制程度,与结构洞个数呈反比,即限制指数越大,研发者个体中心网络其它节点间的连接越多,表明研发者个体占据的结构洞越少。占据结构洞位置的科研人员拥有可以影响和控制知识信息流动[34]的优势,结构洞限制指数越大,就越不利于占据结构洞的研发者个体控制信息,但越有利于网络成员间知识和信息交流,从而降低海外高端科研人才知识异质性,不利于创新质量提高。网络关系较强的组织,新资源获取受到限制,无法接触较多的异质性、多样化信息,进而减弱知识互补性差异,既不利于新知识产生与获取,也不利于创新质量提升。综上,结构洞限制指数对强关系所占比例与创新质量之间的关系起负向调节作用,能够一定程度上与强关系所占比例共同对创造力产生负向作用。基于以上原因,本文提出以下假设:

H4:结构洞负向调节以往强关系数量所占比例与创新质量之间的关系。

2 样本及变量测度

2.1 数据来源

在海外高端人才研究中,合著论文较为完整、客观地记录了科研人才在不同时间点的创新活动信息,如创新进行的时间、参与创新的合作者、创新运用的知识、知识之间的联系等。通过观察上述信息,可以从社会网络分析视角探讨知识流动和整合过程。

本文在研究海外人才科研合作网络中以往强关系数量对当前强关系、新关系建立以及创新质量的影响时,所有数据测量均运用文本分析方法挖掘科研单位网站、科研人员网站、学术文献等其它科技成果中包含的科研创新合作信息,构建科研团队创新网络,同时运用调查问卷、E-mail、访谈等多种形式从科研单位和人员科研经历等个体属性方面完备信息数据库。上述数据涉及多个学科的发表论文,选择1990-2015年所有论文数据(原因在于,1990年国家海外留学人才引进政策开始稳步实施,初见成效,且论文引用信息的观察一般至少需要5年)。以往研究表明,作者论文产出质量和关系连接维持周期一般为3~5年[11]。因此,本文利用3年数据窗口内论文包含的科研关系创建作者创新合作网络。首先,在对数据进行充分清洗(如纠正作者姓名、合作信息的错误)之后,最终构建了本文所使用的样本。样本涉及到4 025个作者,但并不是所有作者在每个数据窗口内都有相关合作记录,故删除测量数据为空的记录,得到最终分析样本。

2.2 因变量测度

目前,创新网络中关系强度的界定在学术界尚无统一定论。度量关系强度最常用的指标是关系紧密程度(closeness),关系紧密的朋友之间为强关系,熟人或者朋友的朋友则是弱关系[35-36]。接触频率(frequency)也是主要指标,频率比较高的被认为是强关系[37]。另外,引用较多的指标还包括连接的持久性、关系双方感情的支持和帮助程度等[38]。 紧密程度作为衡量关系强度的指标主观性较强,持久性和帮助程度等指标则存在测量难度。因此,本文利用接触频率(frequency)指标客观衡量关系强度,即用某一数据窗口内自我中心网学者A与其他人合作次数测量强弱关系,合作次数多为强关系,合作次数少为弱关系。具体测量方法为:若大于某一数据窗口(并跨越窗口以整个样本的均值划分得出同样的结果)内所有合作次数(强度)的均值,则为强关系;反之,小于均值,则为弱关系。

(1)当前强关系个数所占比例。本文采用强关系数量所占比例的测量方式,衡量强弱关系变化趋势,其在数值上等于当前数据窗口内自我中心网强关系数量在强弱总关系数量中所占比例。其公式为:当前强关系数量所占比例=当前强关系数量/(强关系数量+弱关系数量)。

(2)新关系建立。该变量数值上等于当前作者自我中心网中新参与的作者数量占以往3年数据窗口作者个数的比值,其公式为新关系所占比例(Tie new)=当前窗口新参与的作者数量/前一个窗口作者总个数。

(3)创新质量。本文研究对象为科研人员,主要以海外高端人才引进为例,引进的人才多从事科研教育行业。论文合著是海外高端科研人才创造力产出的主要表现形式,创造力产出从论文合著数量和质量两个方面进行衡量[39],后者更为关键。科研人员来自不同学科背景,影响因子在不同学科期刊的衡量难度较大,标准不统一。因此,本文将个体在考察年论文被引用数量作为创新质量(论文质量)的衡量标准[40]。按照McFadyen[24]在专利引用中的做法,将论文合著的引用量按照作者进行分摊。其在数值上是由观测年内每个合著论文被引用次数除以相应合作者数量,最终加和计算得出。

2.3 自变量测度

以往强关系个数所占比例:学者合作发表的论文数,作为衡量科学合作研究强度的指标(裴云龙等,2011)。本文采用强关系数量所占比例的测量方式,衡量强弱关系变化趋势,其在数值上等于以往3年数据窗口内自我中心网强关系数量在强弱总关系数量中所占的比例。其公式为:以往强关系数量所占比例=以往强关系数量/(强关系数量+弱关系数量)。

2.4 调节变量

结构洞限制指数。社会网络关系内部,如果关系稀疏则相互之间的限制就少,结构洞限制指数就小[41],相互之间的冗余信息少,可能会促进科研人员合作。当结构洞限制指数过高时,科研人员之间发生合作的可能性很小,即使二者进行合作对创造力的影响也不显著。

本文利用结构洞限制指数度量结构洞两侧科研人员的限制程度[42]。结构洞限制指数公式如式(1)示。

![]()

(1)

其中, j代表与科研人员i相连的其他科研人员,q为除i和j之外的每个第三方科研人员,piq为科研人员i投入到q的关系所占比例。

2.5 控制变量测度

(1)度。自我中心网成员的度代表了海外人才与其合作者的互动交流,度数越大,说明海外人才与直接联系人的互动次数越多[43]。因此,需要控制该变量对强弱关系比例变化可能产生的影响,且其数值等于观测窗口内每篇论文合作者数量之和。

(2)自我中心网网络规模。自我中心网的网络规模越大,说明科研合作者数越多,意味着科研工作者获取信息的来源越多。因此,需要控制该变量对海外人才可能产生的影响。

(3)自我中心网网络密度。网络密度是指实际存在的连接数占可能存在的最大连接数的比例,用以测量网络中节点之间联络的密集程度,也代表团队成员间关系的平均强度。团队成员之间互动关系越多,则密度越大(张鹏程,2011)。假定网络规模,即网络中节点数量为n,网络中实际连接数为m,由于最大可能的连接数为n(n-1)/2,因此其密度D=2m/[n(n-1)]。

(4)作者科研年数。海外高端科研人才随科研时间推移而积累相当多的经验,可能促使科研投入不断增加,吸引大量新的科研合作关系产生。因此,引入该变量可以控制强弱关系比例以及新关系建立等因素的变化,其数值上等于首篇论文发表年份到当前年份的年数。

(5)作者论文发表所在国籍。海外高端科研人才的国家属性会对科研绩效产生影响,因为具有国际经验的外籍教师有更多的国际合作者并且能调动不同的协作资源,从而提高科研实力(JuliaMelkers,2010)。

(6)观测年。观测年可能会对强弱关系比例变化产生影响。首先,随着科学技术发展,学术水平普遍提高,论文审核力度加大,使得发表的论文质量不断提高。其次,特定的学术交流活动可以促进作者之间知识交流。因此,需要控制观测年对强弱比例变化、新关系建立及创新质量可能造成的影响。

3 实证分析过程及结果

3.1 实证分析过程

本文采用负二项回归模型研究海外科研人才网络关系强度变化对创新质量的影响。由于因变量是非负整数,因而本研究使用计数模型。若利用线性回归模型,可能会造成系数估计结果不一致和有偏[44]。尽管泊松分布回归模型应用较为广泛,但由于样本数据过度离散(方差大于均值),且最终数据中科研合作规模大部分大于0,网络指标的值大部分不为0,因此不考虑零膨胀问题,采用负二项回归模型进行估计更为准确[24]。负二项回归表达式如式(2)所示。

ln(μi)=xiβ+ei

(2)

其中,μi为随机变量yi的条件均值,xi为解释变量,ei为随机误差,且exp(ei)服从Г分布。负二项回归模型的本质就是在条件均值中引入了一个独立的随机效应,对条件方差超过条件均值部分(离散程度)进行解释,进而扩展了泊松回归模型。

3.2 假设检验及结果

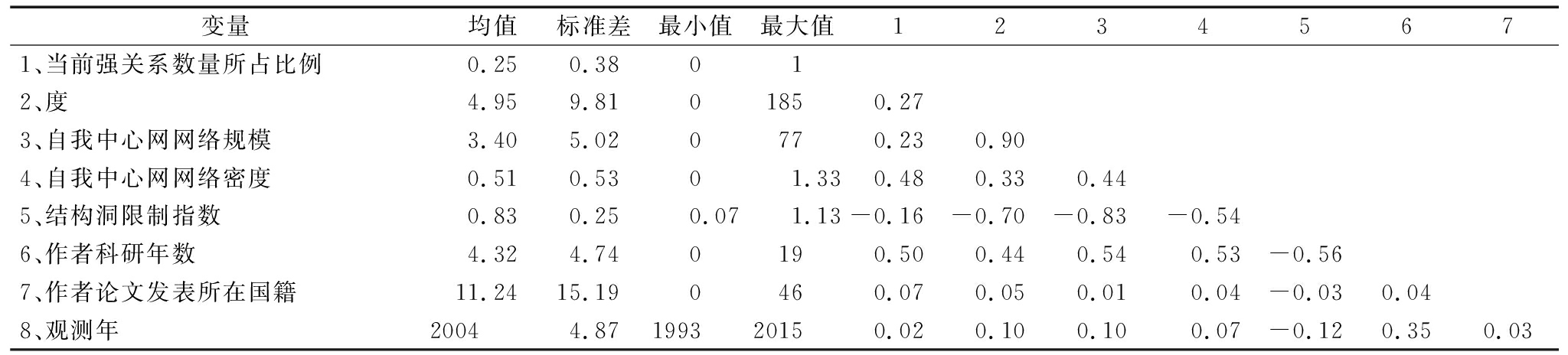

所有数据统计分析都是通过Stata13.0获得的,表1给出了变量的基本描述和相关系数矩阵。

表1 变量基本描述与相关系数矩阵(n=9 976)

变量均值标准差最小值最大值12345671、当前强关系数量所占比例0.250.38012、度4.959.8101850.273、自我中心网网络规模3.405.020770.230.904、自我中心网网络密度0.510.5301.330.480.330.445、结构洞限制指数0.830.250.071.13-0.16-0.70-0.83-0.546、作者科研年数4.324.740190.500.440.540.53-0.567、作者论文发表所在国籍11.2415.190460.070.050.010.04-0.030.048、观测年20044.87199320150.020.100.100.07-0.120.350.03

表2 基于3年数据窗口的当前强关系数量所占比例负二项回归分析结果(n=9 976)

变量模型1模型2度0.831***0.400***(0.071)(0.071)自我中心网网络规模-0.647***-0.147*(0.079)(0.085)自我中心网网络密度0.575***0.532***(0.172)(0.192)作者科研年数0.038*-0.004(0.021)(0.023)作者论文发表所在国籍0.037**0.033*(0.018)(0.019)观测年-0.072***-0.045**(0.020)(0.021)以往强关系数量所占比例2.769***(0.290)Constant142.977***88.651**(39.587)(42.719)Observations16811681Loglik.-690.332-637.345Chi-squared870.689976.663

注:括号内标准误,*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01,下同

在表2中,模型1包含6个控制变量,可以看出度、自我中心网网络密度、作者科研年数以及作者论文发表所在国籍均对当前强关系数量所占比例产生显著正向影响,自我中心网网络规模以及观测年对当前强关系数量所占比例产生显著负向影响。在模型1的基础上,模型2引入了以往强关系数量比例,结果显示,以往强关系数量所占比例对当前强关系数量所占比例有显著正向影响(b=2.769,p<0.01),H1被证实,即以往强关系数量所占比例促进当前强关系数量所占比例提高。

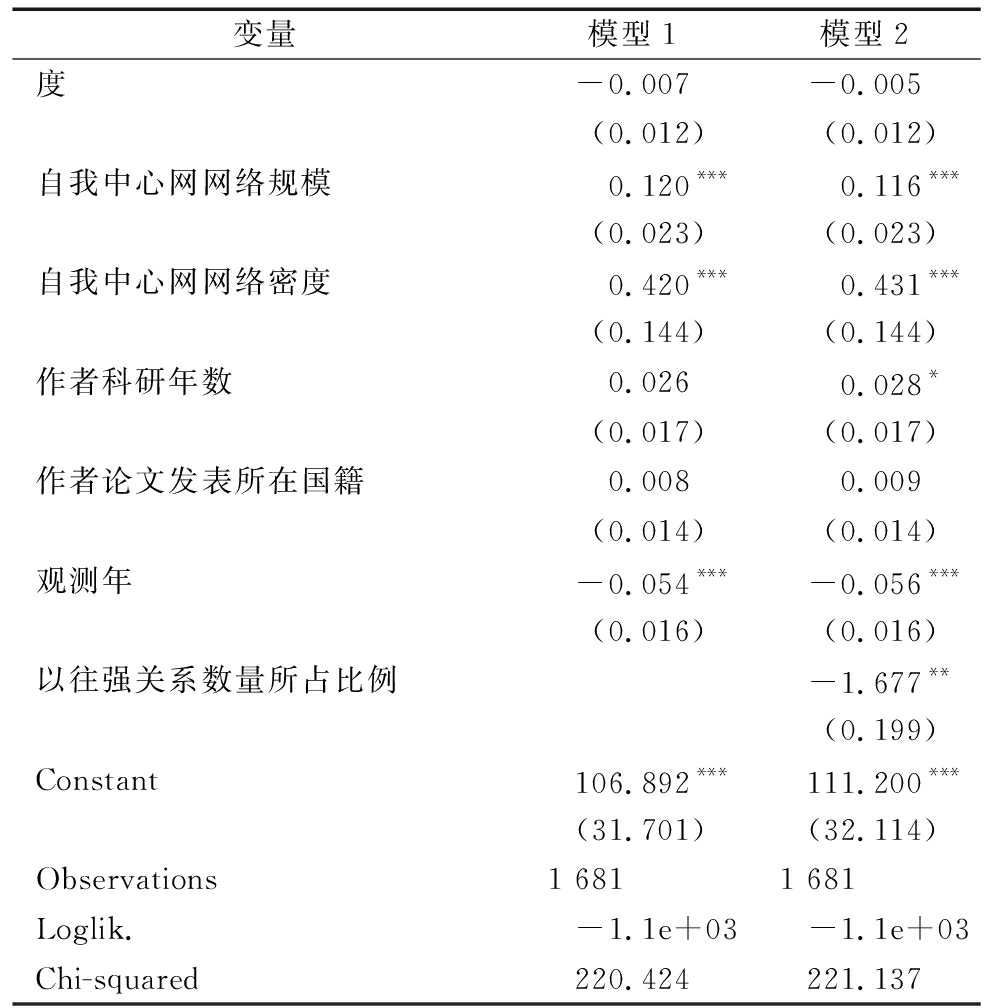

在表3中,模型1包含6个控制变量,其中,自我中心网网络密度以及自我中心网网络规模均对新关系建立产生正向显著影响,而观测年变量对新关系建立产生负向显著影响。在模型1的基础上,模型2引入了以往强关系数量比例,结果显示,以往强关系数量所占比例对新关系建立具有显著负向影响(b=-1.677,p<0.05),H2被证实,即以往强关系数量所占比例抑制新关系产生。

表3 基于3年数据窗口的新关系建立负二项回归分析结果(n=9 976)

变量模型1模型2度-0.007-0.005(0.012)(0.012)自我中心网网络规模0.120***0.116***(0.023)(0.023)自我中心网网络密度0.420***0.431***(0.144)(0.144)作者科研年数0.0260.028*(0.017)(0.017)作者论文发表所在国籍0.0080.009(0.014)(0.014)观测年-0.054***-0.056***(0.016)(0.016)以往强关系数量所占比例-1.677**(0.199)Constant106.892***111.200***(31.701)(32.114)Observations1 6811 681Loglik.-1.1e+03-1.1e+03Chi-squared220.424221.137

在表4中,模型1仅包含6个控制变量,其中,自我中心网网络规模、自我中心网网络密度以及作者科研年数对创新质量有显著正向影响,而度变量对创新质量有显著负向影响。模型2在模型1的基础上引入了以往强关系数量比例,结果显示,以往强关系数量所占比例对创新质量有显著负向影响(b=-3.541,p<0.01),H3被证实,即以往强关系数量所占比例对创造力产生负向影响。

表4 基于3年数据窗口的创新质量负二项回归分析结果(n=2 576)

变量模型1模型2度-0.039***0.003(0.011)(0.010)自我中心网网络规模0.056**0.000(0.025)(0.024)自我中心网网络密度0.946***-0.169(0.304)(0.337)作者科研年数0.049**0.098***(0.021)(0.023)作者论文发表所在国籍0.0160.040**(0.015)(0.016)观测年0.029-0.013(0.019)(0.020)以往强关系数量所占比例-3.541***(0.296)Constant-62.904*24.073(36.911)(39.882)Observations1 6811 681Loglik.-874.859-786.467Chi-squared277.413454.197

表5 调节因素作用下3年数据窗口的创新质量负二项回归分析结果(n=2 576)

变量模型1模型2度-0.028***-0.004(0.010)(0.010)自我中心网网络规模-0.009-0.079***(0.021)(0.022)自我中心网网络密度-1.193***-1.445***(0.169)(0.186)作者科研年数0.0170.049**(0.019)(0.020)作者论文发表所在国籍0.0030.008(0.014)(0.015)观测年0.041**0.015(0.017)(0.018)结构洞限制指数*以往强关系数量所占比例-2.335***(0.224)Constant-80.773**-27.041(34.779)(36.500)Observations1 6811 681Log lik.-932.025-876.496Chi-squared163.081274.138

在表5中,模型1仅包含6个控制变量,其中,自我中心网网络规模,作者科研年数和作者论文发表所在国籍3个变量对创新质量影响不显著,度以及自我中心网网络密度对创新质量有显著负向影响,而观测年对创新质量有显著正向影响。模型2在模型1的基础上引入结构洞限制指数与以往强关系数量所占比例共同作用变量,结果显示,在结构洞限制指数的调节作用下,以往强关系数据所占比例仍然对创新质量有显著负向影响(b=-2.335,p<0.01),H4被证实,即结构洞限制指数对以往强关系数量所占比例对创造力的影响有负向调节作用。

4 研究结论、局限性及启示

4.1 研究结论

以往关于中心性、结构洞、网络稀疏及稠密等网络结构与企业管理绩效和创新关系的研究(周密等,2009),大多囿于现有静态组织网络理论在我国企业环境下的验证,对网络动态鲜有涉及。本文贡献在于丰富了科研合作网络的网络结构研究,从动态发展角度探索以往强关系所占比例对当前强关系所占比例、新关系建立以及创新质量的影响。突破以往“网络结构-绩效”的静态网络作用研究范式[45],从网络动态性角度出发,探讨影响研发者关系网络发展动态变化以及这种变化过程中知识流动产生的影响。

利用负二项回归模型分析结果表明:①海外高端科研人才合作网络中,以往强关系数量所占比例促进当前强关系数量所占比例提高;②以往强关系数量所占比例抑制新关系产生;③以往强关系数量所占比例越强反而会降低创新质量;④结构洞限制指数负向调节以往强关系数量所占比例与创新质量的关系。本文贡献在于丰富了科研合作网络的网络结构研究。

4.2 启示与政策建议

研究表明,海外高端科研人才合作网络中以往强关系数量所占比重越大,在马太效应的影响下当前强关系所占比例就越高,海外高端科研人才网络结构越收敛,就越不利于吸引新的海外高端科研人才加入合作网络。在创造力方面,海外高端科研人才合作网络中以往强关系数量所占比例越高反而会降低创新质量。由于以往强关系数量比例过高对于新建立关系起到抑制作用,海外高端科研人才合作网络缺少新人才引入,使科研人员接触新知识的机会降低,知识创新程度减弱,从而不利于创造力提升。

因此,我国在为海外人才引进提供制度保障,建设科学研究的物质基础设施,营造良好的科学研究氛围的同时,应注意人才引进渠道多元化,同一个研究团队或合作网络关系的人才比例不宜过高。同时,在相关领域建立来自不同合作团队和网络的海外引进人才合作研究团队,为海外人才体系注入新鲜血液,减少因海外人才关系强度过高而引起的创新知识不足,完善海外高端科研人才合作网络,促进异质性知识转移。在海外人才引进成熟期,完善海外人才差异化引才政策,在优势互补、合作共赢的基础上,构建知识共享机制。

4.3 研究局限性

与以往研究相比,本文存在不足之处:首先,为了提高研究结果的可靠性,本文对数据进行了严格清洗,从而导致样本量减少,样本量有所损失。其次,由于本研究使用的是论文合著数据,而利用论文合著数据研究网络创新问题存在许多缺陷。比如,文献数据仅能反映正式合作关系,而其它类型的网络关系(朋友关系等非正式关系)也会对创新活动产生重要影响[46]。另外,创造力产出范围很广,既包括期刊文章、书籍、发明创造等成果类的科研产出,也包括如研究深度和宽度、对学科发展的贡献、科研能力提升等隐性的、短期内不能观察的非成果类产出,即数据可能不能全面体现出网络合作关系[47]。

[1] OECD. The measurement of scientific and technological activities-proposed guideline for collecting and interpreting technological innovation data(oslo manual) [M]. European Commission and Eurostat,1996:25-26.

[2] 钟旭,黄晖,薛健.中国社会科学期刊论文合著率指标现状及发展趋势研究[J].情报学报,2000(3):280-288.

[3] 中共中央国务院.国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)[ DB/OL].www.gov.cn.2010.6.

[4] VELEMA T A. The contingent nature of brain gain and brain circulation: their foreign context and the impact of return scientists on the scientific community in their country of origin[J]. Scientometrics, 2012, 93(3): 893-913.

[5] RITTER T, GEMUNDEN H G. Network competence: its impact on innovation success and its antecedents[J]. Journal of business research, 2003, 56(9): 745-755.

[6] PERRY-SMITH J E. Social yet creative: the role of social relationships in facilitating individual creativity[J]. Academy of Management journal, 2006, 49(1): 85-101.

[7] CAPALDO A. Network structure and innovation: the leveraging of a dual network as a distinctive relational capability[J]. Strategic management journal, 2007, 28(6): 585-608.

[8] LAVIE D, DRORI I. Collaborating for knowledge creation and application: the case of nanotechnology research programs[J]. Organization Science, 2012,23(3):704-724.

[9] VASUDEVA G, ZAHEER A, HERNANDEZ E. The embeddedness of networks: institutions, structural holes, and innovativeness in the fuel cell industry[J]. Organization Science, 2013,24(3):645-663.

[10] AUDIA PG, GONCALO J A. Past success and creativity over time: a study of inventors in the hard disk drive industry[J].Management Science,2007,53(1):1-15.

[11] BARNARD H., COWAN R., MULLER M. Global excellence at the expense of local diffusion, or a bridge between two worlds? research in science and technology in the developing world[J]. Research Policy, 2012, 41:756-769.

[12] BARUFFALDI S H, LANDONI P. Return mobility and scientific productivity of researchers working abroad: the role of home country linkages [J]. Research Policy, 2012, 41: 1655-1665.

[13] FILATOTCHEV I, LIU X H. Knowledge spillovers through human mobility across national borders: evidence from Zhongguancun science park in China [J]. Research Policy, 2011, 40(3): 453-462.

[14] 杨河清,陈怡安.海外高层次人才引进政策实施效果评价——以中央“千人计划”为例[J].科技进步与对策,2013,30(16):107-112.

[15] 顾承卫.新时期我国地方引进海外科技人才政策分析[J]. 科研管理,2015,36(S1):272-278.

[16] SONG J, ALMEIDA P, WU G. Learning-by-hiring: when is mobility more likely to facilitate inter firm knowledge transfer[J]. Management science, 2003, 49(4): 351-365.

[17] LIU X, LU J, FILATOTCHEV I, et al. Returnee entrepreneurs, knowledge spillovers and innovation in high-tech firms in emerging economies[J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(7): 1183-1197.

[18] LIU X, WRIGHT M, FILATOTCHEV I, et al. Human mobility and international knowledge spillovers: evidence from high-tech small and medium enterprises in an emerging market[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2010, 4(4): 340-355.

[19] 潘松挺, 蔡宁.企业创新网络中关系强度的测量研究[J].中国软科学,2010(5):108-115.

[20] DASKALAKIS M,KAUFFELD-MONZ M.On the dynamics of knowledge generation and trust building in regional innovation networks: a multi method approach [J]. Agent-Based Economics,2007(5) : 278-296.

[21] 吴晓波, 韦影.制药企业技术创新战略网络中的关系性嵌入[J].科学学研究,2005(4):561-565.

[22] BIAN Y J. Bringing strong ties back in: indirect ties, network bridges, and job searches in China [J]. American Sociological Review, 1997(62): 366-385.

[23] BOB KIJKUIT,JAN VAN DEN ENDE. With a little help from our colleagues: a longitudinal study of social networks for innovation [J] Organization Studies,2010,31(4):455-470.

[24] MCFADYEN M A, SEMADENI M, CANNELLA A. Value of strong ties to disconnected others: examining knowledge creation in biomedicine [J]. Organization Science, 2009(20):552-564.

[25] KATJA ROST. The strength of strong ties in the creation of innovation [J]. Research Policy, 2011, 40(4): 588-604.

[26] COLEMAN S. Social capital in the creation of human capital [J]. American Journal of Sociology, 1988(94):95-S120.

[27] HANSEN M T. The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits [J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(1): 82-111.

[28] DAVID OBSTFELD. Social networks, the tertius lungens orientation, and involvement in innovation [J]. Administrative Science Quarterly, 2005 (50): 100-130.

[29] TSAI W, GHOSHAL S. Social capital and value creation: the role of inter-firm networks [J].Academy of Management Journal, 1998, 41(4): 464-476.

[30] SOH P H. Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design [J]. Strategic Management Journal,2009,31( 4):438-461.

[31] RHEE M. Network updating and exploratory learning environment [J].Journal of Management Studies, 2004, 41(6):933-949.

[32] COWAN R, P A DAVID. The explicit economics of knowledge codification and tacitness [J]. Industrial and Corporate Change, 2000, 9(2):211-253.

[33] ZAHEER A, SODA G. Network evolution: the origins of structural holes [J]. Administrative Science Quarterly, 2009, 54(1):1-31.

[34] BURT R S. Structural holes and good ideas [J]. American Journal of Sociology, 2004, 110(2):349-399.

[35] MARSDEN PV, CAMPBELL K E. Measuring tie-strength [J] .Social Forces, 1984(63):482-501.

[36] ANDREA. Measuring tie-strength in virtual social networks [J] .Connections, 2007, 27(2):39-52.

[37] BLUMSTEIN P, KOLLOCK P. Personal relationships [J].Annual Review of Sociology, 1988(14):467-490.

[38] WELLMAN B. Studying Personal Communities [A]. MARSDEN PV, LINN. Social structure and network analysis [C].CA: Beverly Hills, 1982:61-80.

[39] 李习保.中国区域创新能力变迁的实证分析:基于创新系统的观点[J].管理世界,2007(12):18-30.

[40] KRETSCHMER H,AGUILLO I F. Visibility of collaboration on the web[J].Scientometrics,2004,61(3):405-426.

[41] 孙笑明,崔文田,董劲威.发明家合作创新网络中结构洞填充的影响因素研究[J]. 科研管理, 2013, 34(7): 31-44.

[42] BURT R S. Structural holes:the structure of competition[M].Cambridge: Harvard University Press,1992.

[43] GULER I, A NER KAR. The impact of global and local cohesion on innovation in the pharmaceutical industry[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(5): 535-549.

[44] FLEMING L, KING III C, JUDA AI. Small worlds and regional innovation [J]. Organization Science, 2007, 18(6): 938-954.

[45] 韩炜,杨婉毓. 创业网络治理机制、网络结构与新企业绩效的作用关系研究[J].管理评论,2015,27(12):65-79.

[46] GEBERT D, BOERNER S,KEARNEY E. Fostering team innovation: why is it important to combine opposing action strategies[J]. Organization Science, 2010, 21(3): 593-608.

[47] HEIDER F. Attitudes and cognitive organization [J]. Journal of Psychology, 1946, 21(1): 107-112.