图1 1985-2017年黑龙江装备制造业协同创新主体及专利数量

焦智博

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要:随着创新资源和知识流动性日益增强,装备制造业逐渐从企业内部独立研发转向协同创新,协同创新网络成为装备制造业的重要创新形式。以黑龙江1985-2017年专利合作数据为基础,对装备制造业协同创新网络演化及特征进行分析。结果表明:①企业是最重要的创新主体,并呈现出“国退民进”特征,民营企业地位迅速提升,国有企业地位有所下降但仍占据关键节点,高校与科研院所参与创新数量较少但为重要的创新实践者和桥接者;②创新网络结构等级性明显,创新网络空间结构存在结构洞现象,高校、国有企业或主要城市占据结构洞位置;③城市尺度、省级尺度协同创新地位不断下降,国家尺度创新成为最重要的空间载体。因此,欠发达地区应拓展创新合作尺度和范围,发挥企业创新主体和技术守门员作用,构建有利于创新资源有序流动和创新主体合作的创新市场体系,建立创新发展共同体和产学研“创新三角”等。

关键词:装备制造业;协同创新网络;结构演化;空间特征

知识、创新和空间关系是协同创新网络研究关注的热点,知识经济背景下,创新模式逐渐从技术推动和需求拉动的线性模式、较复杂的耦合和并行模式向合作网络模式转型[1]。越来越多的企业、高校、科研院所、中介组织、政府部门等打破领域、区域甚至国别界限,构建起更为复杂多样、系统性更强的协同创新网络[2],为技术创新和创新成果转化提供了有效平台。

大量学者对装备制造业协同创新网络演化进行了分析,并就创新主体结构演化和空间结构特征产生了争论。协同创新主体一般包括企业、高校、科研机构、政府组织、中介组织等。胡云飞[3]认为,非国有大中型企业是创新主体,部分学者认为装备制造业协同创新网络中心度较高的成员多为高校[4]。协同创新网络空间结构方面,Scott等[5]新区域主义学者认为,产业集群、创新型区域是协同创新网络的主要形式。Coe等[6]全球生产网络学派认为,地方性对协同创新网络发展具有阻滞效应,只有全球知识传递、技术合作才有利于创新的形成。Bathelt等[7]提出,全球生产网络与地方创新集群本地蜂鸣—全球管道互动可以促进持续、有效性创新。鉴于此,本研究对以下两个问题进行探讨:①装备制造业协同创新主要依赖哪些创新主体,不同阶段下创新主体呈何种演化特征?②装备制造业协同创新来自于本地尺度、国家尺度还是全球尺度的协同创新合作?

当前,国内外对装备制造业协同创新网络演化的研究主要集中在发达国家与地区或一国的发达区域,对于欠发达地区的关注较少,使得现有研究解释力不足。鉴于此,本文以装备制造业为研究对象,选择作为老工业基地和相对欠发达的黑龙江为案例,通过分析装备制造业协同创新网络演化主体特征、结构特征和空间特征,探讨欠发达地区提升装备制造业创新水平与创新效率的策略,旨在丰富协同创新网络理论与实证研究,为欠发达地区协同创新发展提供一定借鉴。

学术界通常将协同创新网络界定为企业、大学、科研机构在技术创新过程中,自发形成的一种非正式合作网络[8-9],并认为其是国家创新体系的重要组成部分。企业、大学和科研机构是协同创新网络的主要节点[10],只有产学研创新主体协同才能实现创新。喻科[11]、高月姣等[12]认为,协同创新网络是企业、大学、科研机构及政府、金融组织、中介组织等自发按照一定结网方式形成知识价值创造的网络组织,各主体通过交互作用形成区域协同创新网络和提升区域创新水平,该界定将创新网络主体扩大至金融、中介组织等影响主体。对于装备制造业主要节点或主体及各主体间关系,Etzkowitz H[13]的三螺旋理论指出,政府、企业、大学与科研院所在知识创新过程中地位同等重要,三者相互交叠、互相作用,每个主体除具有原有特征以外,还承担着其它主体在创新合作上的职能,进而较好地解决了对协同创新网络主体的争论。其中,高校和科研院所作为知识创新主体注重输送人才资源、开展基础研究等[14];企业作为产业创新主体更加重视技术研发、开发新产品和新服务以满足市场需要[15];而政府作为装备制造业创新发展引导者,通过宏观调控、投融资体系建立、协同创新平台建设等发挥作用,其既是装备制造业产业创新体系运行规则的制定者,又是创新活动的直接参与者。随着全球化、信息化背景下知识流动不断加剧,装备制造业协同创新网络主体结构及权力地位呈现出差异化演化特征[16]。在协同演化中,少数核心组织逐渐成为网络实际控制者。从不同国家和地区看,美国大型跨国公司地位不断上升,德国中小企业占有优势地位[17],中国高校、国有企业成为主要创新节点;从不同阶段看,随着创新网络不断演化成熟,政府、国企参与创新数量逐渐下降,但地位依然重要,占据着结构洞地位,而高校、大型企业地位不断上升。

科技革命时代,创新网络结构成为决定创新能力的关键因素。创新主体存在不同层次技术权力关系,这对创新网络结构发挥着重要作用[18]。在经济全球化叠加影响下,以跨国公司等为代表的领先企业凭借着雄厚的资金、先进的技术、通畅的信息通道掌握着网络构建,在创新网络中地位不断上升并逐渐发挥控制、协调或指导作用,使得网络内部权力结构呈现出不平等现象[7]。从空间结构看,协同创新网络一般包括城市内部、本省、国内、全球等多个空间尺度。Scott等[5]强调内生性因素、本地根植性、制度厚度对创新起决定性作用,本地化学习活动和粘性知识、区域化集群为全球经济时代创新提供了绝佳载体[19],创新要素在空间流动上的粘滞性为区域性协同创新网络形成和发展提供了基础条件[20]。Dicken等[21]提出创新合作局限于区域内部将导致信息、知识封闭,只有从外部获取知识、与外部知识节点建立联系才能实现集群持续性创新。企业在充分利用本地资源禀赋的同时,应积极构建跨区域外部关系网络以拓展市场和获得先进知识[22]。2004年以来,本地蜂鸣—全球通道等为谋求创新建立起来的地方和全球创新合作网络受到学界广泛关注,装备制造业协同创新空间格局逐渐从本地创新、全球创新网络演化为多种空间尺度相互融合的“全球-地方化”网络[23]。但在创新网络发展不同阶段,占主导地位的创新合作方式有所不同,全球网络始终都发挥着重要作用,而本地创新网络在创新发展后期作用更强[24],因为节点间邻近性对合作伙伴选择的影响始终存在。

合作发明专利作为探讨知识共享和创新合作直接、有效的方式越来越多被应用于创新网络研究,以反映网络中相关节点基于创新活动进行的合作[25]。本研究依托中国重点产业专利信息服务平台,检索1985年以来黑龙江省装备制造业专利信息约22万个。数据处理过程具体如下:首先,剔除个人申请专利,共获得企业、高校、科研院所等申请的专利122 652个;再剔除单个主体独立研发的专利(即仅进行了一次专利申请)2 880个,获得119 772个专利数据。其中,合作专利数量仅2 703个,占专利总数的2.26%;其次,将2 703个专利分为国有企业、民营企业、中外合资企业、外资企业、外企、高校、研究所、政府机构8种创新主体类型,并通过注册记录获得各主体性质、成立年份等信息,部分信息在各自网站进行二次确认;再次,协同创新分为本地合作、本省合作、本国合作3个空间尺度。其中,北京、上海、天津和重庆作为直辖市,其合作空间不包括省级尺度。本研究数据筛选、整合和进一步处理均采用python编程语言并在visual studio code编辑器中完成,具体操作流程遵循标准编程步骤和准则。

本研究采用社会网络分析方法,借助UCINET软件对创新网络拓扑图进行可视化表达,对节点属性和网络结构属性进行探讨。社会网络分析法将合作关系作为基本统计处理单位,以行动者作为矩阵元素,将行动者关系量化成数学函数,建立相应的社会关系矩阵,并通过计算机辅助完成相关统计。对于协同创新网络而言,主要从网络节点中心度、网络结构指标方面分析。同时,借助ArcGIS软件,将离散的点群转化为连续密度图研究空间点群分布特征,对创新网络空间结构特征进行考量,并结合质性资料深入分析。

为了便于对装备制造业协同创新网络演化过程与特征进行总体分析,本研究以黑龙江省1985-2017年专利合作数据为基础,结合我国装备制造业产学研合作创新网络发展情况,将装备制造业协同创新网络演化分为起步、改革创新、快速发展3个阶段(见图1)。

图1 1985-2017年黑龙江装备制造业协同创新主体及专利数量

(1)起步阶段(1985-1999年)。1985年,我国开始受理专利申请。1992年对《专利法》进行修订,加强了对专利申请人权益的保护。改革开放初期,政府和国企在装备制造业协同创新网络中的作用举足轻重,但也导致企业创新效率低下、人才出现流失、技术引进与转化不足、二次创新能力不强等问题(吴晓华等,2014)。该阶段,装备制造业协同创新主体活跃度较低,各年份创新主体数量最高仅30个,年专利申请数量少于17个,其峰值出现在1992年,但随后又呈逐渐下降趋势。

(2)改革创新阶段(2000-2006年)。2000年8月25日对《专利法》进行再修订,赋予了非国有企业与国有企业、集体所有制企业同等地位。2003年开始,黑龙江开展了国企产权制度改革。2006年国务院印发了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,为我国装备制造业创新发展创造了良好的制度环境和政策基础。该阶段,装备制造业协同创新水平呈现起伏态势,合作研发专利数量和创新主体数量总体高于前一阶段,其中2002年合作研发专利和参与协同创新主体数量达到最高值,分别为51件和29个。

(3)快速发展阶段(2007年以后)。首先,国有企业改革取得重大突破,截至2016年底,3 352户企业完成改制,改制企业达到97%;其次,国家和黑龙江省出台了一系列振兴装备制造业、激励创新活动的政策,并加快建立以企业为主体、市场为导向的产学研合作创新体系。装备制造业企业充分利用高校、科研院所科技资源优势,通过产学研合作,提高企业自主创新能力[26];再次,国家和黑龙江省积极促进非公有制经济(中小企业)创新发展,在一系列政策鼓励和支持下,黑龙江装备制造业协同创新活力进一步迸发。该阶段,协同创新合作链接和合作专利发明数量显著增长。2016年,黑龙江装备制造业合作专利发明数量达到448个,参与研发合作的主体数量达196个。但该阶段,科技支出占财政总支出的比例由2007年的1.47%下降至2015年的1.07%,R&D经费内部支出占GDP比重仅从0.83%上升至0.87%,部分年份合作研发专利数量和参与创新主体数量呈下降趋势,创新研发重视程度有待提升。

1985年以来,黑龙江装备制造业协同创新网络主体结构呈现企业占据主导地位、国进民退、高校与科研院所地位略有下降以及政府创新职能进一步明确等特征(见表1)。

表11985-2017年黑龙江装备制造业协同创新主体结构阶段性演变

(1)企业是最重要的创新主体,在各阶段参与合作专利占比均超过六成。其中,国有企业参与合作专利占比从起步阶段的41.8%逐渐降低至快速发展阶段的27.35%,而民营企业则从18.52%快速增长至41.39%,成为装备制造业协同创新最重要的主体,装备制造业协同创新“国退民进”特征明显。同时,合资、外资、外企参与协同创新比例总体较低,在快速发展阶段分别仅为2.03%、1.3%和0.29%,甚至出现一定程度的退步。这表明:①黑龙江装备制造业协同创新网络具有较强的内生性,本土企业在协同创新网络中占据主导地位;②外企一直将在中国设立合资企业视为控制并利用中国市场的重要手段,但黑龙江省并未成为外企在中国的重要据点;③黑龙江装备制造业“引进来、走出去”策略对协同创新的促进作用不明显,外企协同创新参与程度较低。

(2)高校和研究所作为重要的知识伙伴,在装备制造业协同创新活动中参与度总体稳定但略有降低,其参与合作专利比例从起步阶段的26.98%下降至22.86%。其中,高校参与度总体保持在12%左右;科研机构创新参与度不断下降,从起步阶段的15.34%下降至快速发展阶段的10.27%。由于装备制造业产业知识属于综合性知识,客户定制在产品研发、生产和制造中占据重要地位,产业链合作是最重要的创新合作方式,高校与科研机构等知识伙伴在协同创新网络中的地位与企业相比相对较低[27]。

(3)政府组织作为协同创新活动的重要参与者和影响主体,其参与合作专利比例总体呈下降趋势,从起步阶段的10.58%下降至改革创新阶段的2.63%,在快速发展阶段缓慢回升至4.78%。随着经济市场化程度的不断加深以及国有企业改革的不断深入,政府参与协同创新在政策引导、创新环境塑造等方面更多扮演引领者和服务者角色,逐渐减少直接参与协同创新活动,装备制造业协同创新活力得到进一步释放。

本研究通过UCINET对黑龙江装备制造业协同创新网络结构演化进行分析发现,协同创新网络呈现出网络规模先下降后迅速上升趋势,3个阶段参与合作创新主体数量分别为189个、114个和691个(见图2)。

在起步阶段,国有企业在经济活动中占据绝对主导地位,农业机械及石油装备国有企业创新活动非常活跃,如各地农业机械厂以及依托大庆石油管理局的相关企业在网络中占据中心地位,并形成以农业创新企业为核心的小团体。该阶段,民营企业、外资企业和外企创新参与度很低,协同创新网络较为封闭。黑龙江学研机构设立大多以扶持国有企业技术研发为目的,尽管研究所在数量上只占15.34%,但网络中心性较高,哈尔滨工业大学占据了最重要的中心地位。总体上,该阶段国有企业、研究所是装备制造业创新网络主导者。

在改革创新阶段,石油装备工业在区域经济中的地位更加巩固,大庆石油管理局等大庆油田相关国有企业或改制企业占据网络中心地位,它们同属于一个企业组织架构,有效促进了基于组织邻近的创新合作关系的建立。然而,黑龙江装备制造业也面临诸多困难和挑战,如国有企业在改革过程中困难重重,民营企业因无法适应经济体制仍未展现出创新实力等。总体而言,国有企业尽管“尾大不掉”,但仍在创新网络中占据核心地位;研究所重要性有所下降,高校重要性总体上升,参与合作创新的比例从11.64%上升至13.16%,哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江大学等高校成为重要网络节点,在创新网络对外合作能力和桥接能力方面发挥了重要作用。

在快速发展阶段,由于中共中央、国务院启动了一系列促进技术转移和扩散的措施,以及民营企业发展环境逐步改善和民营创新服务体系逐渐建立,民营企业开始成为创新主导者,民营企业参与协同创新比例从起步阶段的18.52%上升至快速发展阶段的41.39%,但国有企业依然占据协同创新网络核心节点。同时,随着企业研发对知识创新合作伙伴的需求不断提高,哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学等高校也占据着网络重要节点。可见,尽管基于产业链的合作专利数量最多、创新合作发生频率最高,但高校与研究所等学研机构通过知识输出、人才培养等使其依然是其它创新主体重要的合作对象。总体而言,国有企业和高校在创新网络中占据中心位置,尤其是高校中的哈尔滨工业大学,已经占据网络结构洞位置,基于组织邻近的创新合作活动成为网络联结的重要组成部分。

图2 黑龙江装备制造业协同创新网络基于中间中心性的结构演变

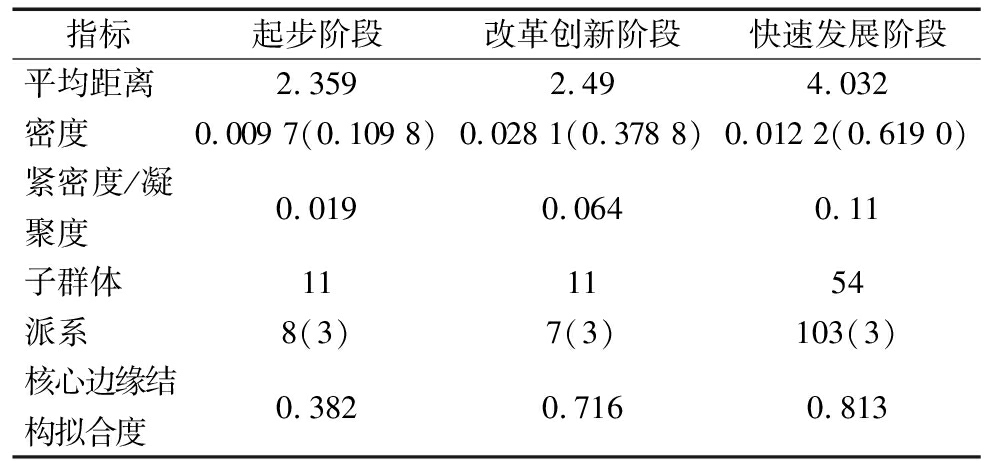

网络结构指标能够较好地量化装备制造业协同创新网络特征。从网络结构整体看,网络节点间平均距离呈逐渐扩大趋势,说明创新主体间的联结难度有所提升,在快速发展阶段需要通过4.032个节点才能实现任意两个主体间的合作。从网络密度看,装备制造业协同创新网络密度总体上升,凝聚度却不断加大,反映出协同创新网络中节点平均创新水平有所提升。由于大量创新主体涌入创新网络,网络规模的迅速膨胀稀释了创新网络密度,但网络中主体间紧密程度仍保持上升趋势。从网络结构看,快速发展阶段子群体和派系数量迅速上升,派系数量反映出网络存在小团体现象。在快速发展阶段创新主体平均参与度最高,当将合作节点划分标准设为3时,创新主体平均参与程度高达103个。子群体数量低于派系,说明网络存在一定的等级性,有部分创新能级较高的主体在一个子群体中,但同时参与不同派系。就网络核心—边缘结构而言,拟合优度逐渐增加,反映出网络技术权力等级特征更为明显,占据结构洞位置的主体创新能级远高于网络平均创新水平(见表2)。

表2黑龙江省装备制造业协同创新网络结构指标

3.4.1 装备制造业协同创新网络空间尺度演化

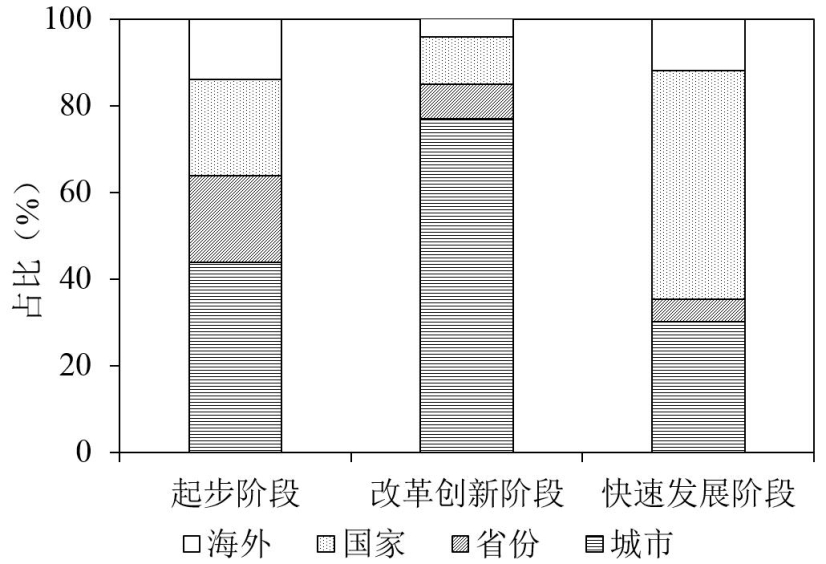

装备制造业产业知识具有综合性特征,产学研创新网络在不同演化阶段占主导地位的空间载体不完全相同。在起步和改革创新阶段,城市尺度始终是最重要的创新合作空间,国家尺度合作其次;在快速发展阶段,国家尺度成为最重要的创新合作空间,其次为城市尺度;海外尺度和省级尺度在各阶段占比均较低(见图3)。

在起步阶段,政府主导下的计划经济体制限制了黑龙江装备制造业产业链伙伴选择,东北老工业基地使得东北三省成为内部联系紧密的经济体。在地理邻近下,创新主体在城市内部合作、省级政府政策引导的省内合作、国家政策引导的东北地区合作均有发生。在改革创新阶段,黑龙江受计划经济体制的影响根深蒂固,国企经济活力较低,装备制造业创新网络整体规模有所下降,创新活动更为集中,本地合作成为最重要的合作方式,超过3/4的创新合作发生在城市内部。在快速发展阶段,黑龙江省装备制造业协同创新市场导向更加明显,基于市场的国家尺度成为最重要的空间载体。原因在于:随着国企改制完成,市场经济激励创新主体朝着最有利的方向发展,企业创新合作伙伴选择自主性有所增强,装备制造业企业为寻找产业链合作伙伴和产品市场,使得国家尺度成为最重要的空间载体。然而,协同创新主体间地理邻近既有利于实现频繁的面对面交流,也有利于促进协同创新中合作双方相互信任和更好的知识交互[28],这使得城市内部合作仍占有重要比例,约1/3的合作发生在城市内部。在全球化背景下,中国庞大的市场吸引外企进入中国;中国企业也积极走出国门寻找新的合作伙伴和技术资源,海外尺度创新合作有所提升。

由于不同创新主体在创新资金来源、产业链合作方式等方面存在差异,导致创新主体在创新合作伙伴选择上也体现出不同的空间差异。如图4所示,对于企业类主体而言,国有企业和民营企业均将国家尺度作为最重要的创新空间载体,本地尺度其次,这与装备制造产业市场应用性有关。装备制造是为国民经济提供机械产品的产业,全国范围内的市场需求将全国装备工业产业链串联起来。同时,合资企业和外企在海外尺度合作最多,外企一直将在中国设立合资企业视为控制并利用中国市场的重要手段,合资企业创新合作多发生于国外母公司之间;外资企业在城市内部的合作最多,其在选址时更倾向于嵌入本地创新网络。对于科研院所类主体而言,高校和研究所更倾向于在城市内部寻找合作伙伴,国家尺度合作次之,这与知识类生产机构因本地产业需求而衍生的本地化基因有关。政府组织与国有企业类似,具有为国家服务的职能,在国家尺度内的创新活动最活跃。

图3 1985-2016年黑龙江装备制造业创新协同合作空间尺度演化

图4 1985-2016年黑龙江装备制造业各类主体创新协同合作空间尺度

3.4.2 装备制造业协同创新网络空间格局演化

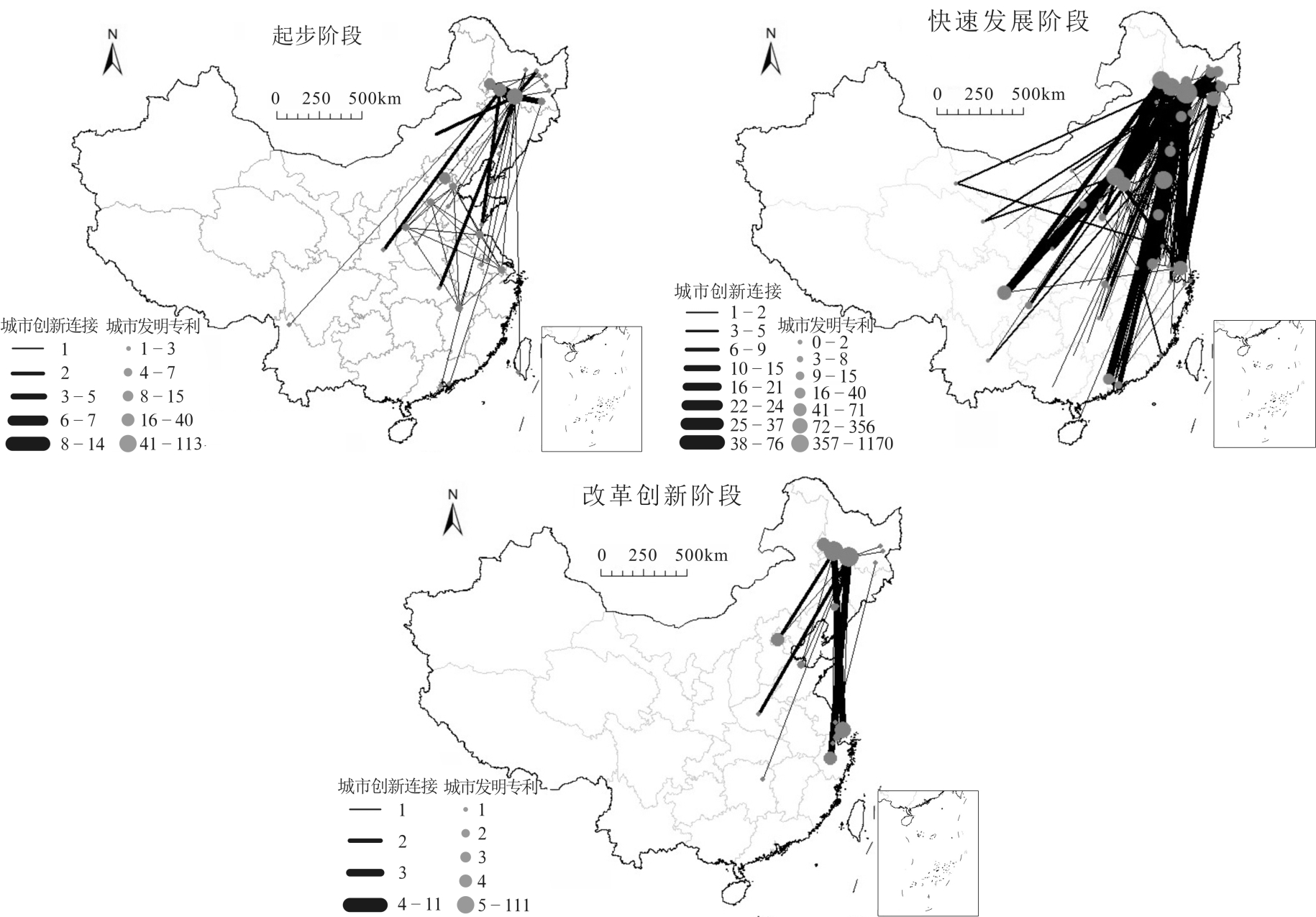

为分析在不同发展阶段,协同创新网络在空间上的集中-扩散特征以及不同地区间的合作通道,本研究对各阶段城市专利数量、城市间创新联结及整体空间结构进行分析(见图5)。

在起步阶段,哈尔滨、大庆等市创新活动最活跃,参与了大部分创新活动,占据结构洞位置;创新合作城市呈现出地理邻近性特征,大部分专利发明在城市内部或省域内完成。在改革创新阶段,参与创新合作的城市数量有所下降,但哈尔滨与大庆市仍是最重要的创新城市,两个城市内部创新合作占据所有专利的80%以上。城市尺度之外的创新合作程度较低,其中,上海、北京、浙江等省市成为创新伙伴相对集中地。在快速发展阶段,参与创新合作的城市数量及城市间联结明显增多,哈尔滨、大庆、牡丹江、齐齐哈尔成为协同创新网络中最重要的节点,该阶段国家尺度创新合作明显增多并成为最重要的创新合作尺度,北京、上海、大连、成都、广州、深圳等中心城市或省会城市因高校、研究所和创新型企业等富集,因此成为创新主体合作伙伴主要分布地区;从全球尺度看,韩国、德国及美国等地合作也明显增多,创新网络国际化程度进一步加深。总体来看,黑龙江装备制造业协同创新网络空间结构演化呈现以下特征:一是创新网络空间结构存在结构洞现象,哈尔滨、大庆等城市始终是最重要的创新节点,在网络中占据重要的结构洞位置;二是创新空间呈现不均匀的等级性特征,高校、研究院所及创新型企业集聚的中心城市或省会城市成为最重要的创新合作对象;三是随着演化的不断推进,黑龙江省创新空间尺度不断拓展,国家尺度及海外尺度重要性不断上升。

本研究以黑龙江1985-2017年装备制造业专利合作数据为基础,运用社会网络分析法和空间分析法,分析装备制造业协同创新网络演化及其创新主体、网络结构和网络空间格局特征。研究结论如下:

(1)从创新主体演化看,企业始终是最重要的创新主体,但呈现出“国退民进”特征,国有企业在装备制造业协同创新网络中地位虽然有所下降但仍占据关键节点位置,民营企业地位快速上升并成为装备制造业重要的创新主体,外资、外企在创新网络中地位相对较弱,民营企业、外资、外企的创新灵活优势有待进一步发挥。由于装备制造产业知识的综合性特征,基于生产实践的研发创新活动更为重要,高校、科研院所在装备制造业协同创新网络中参与度不高,但创新能级、网络连接能力表现突出,成为装备制造业协同创新网络的重要实践者和桥接者。政府组织直接参与创新合作的比例有所下降,更多是在政策引导、创新环境营造等方面扮演引领者和服务者角色。

(2)从创新网络结构看,网络等级性特征越来越明显,呈现出一定的小团体特征和结构洞现象。从创新主体看,哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校及大庆石油管理局等国有企业在创新网络中占据中心位置;从创新城市看,哈尔滨、大庆等始终是最重要的创新节点。上述高校、国有企业或节点城市在网络中占据结构洞位置,其创新能级远高于网络中其它主体创新水平。

图5 黑龙江省装备制造业协同创新网络空间格局演化

(3)从创新网络空间看,在起步阶段和改革创新阶段,创新合作行为主要局限在本市或本省,城市尺度作为最重要的创新合作空间载体,起步阶段和改革创新阶段城市内部合作占比分别高达43.8%和77%,反映出黑龙江装备制造业协同创新网络的封闭性。伴随着创新网络的不断演化,装备制造业创新空间尺度不断拓展,城市和省级尺度占比下降,国家尺度成为最重要的创新空间载体,52.8%的合作发生在国家尺度,海外尺度地位有所上升。由于各城市创新资源空间分布不均匀导致强者内部合作及与省外更高能级的其它城市合作增多,而弱者间创新合作较少。

因此,对于相对欠发达地区,如果固守本地创新资源则容易陷入创新路径依赖,增强与外部知识源和创新源(领先型企业、一流高校与科研机构)的联系既是获取外部新知识、新技术的关键,又是提升装备制造业创新发展水平的重要途径。因此,本研究提出如下对策建议:一是超越传统本地化集群创新理论视角,鼓励装备制造业企业跳出本地创新尺度,增强与外部企业、高校和科研院所,尤其是海外创新中心的交流与合作,发挥企业作为技术守门员的作用,不断将外部创新要素与创新成果引入本地,实现外部创新要素深度嵌入到本地创新环境中,防止出现技术锁定;二是政府制定装备制造业创新发展政策时应超越城市各自建立本地创新网络的局限,制定有利于城市间、区域间互动结网的创新政策,构建不同空间尺度创新联系相互耦合的创新网络,完善本地与外部创新网络间传导机制,实现装备制造业产业创新政策从本地化集聚发展向经济区域创新集群乃至国家创新网络方向转型;三是鉴于黑龙江等地国有经济和计划经济根深蒂固在一定程度上阻碍了协同创新网络空间扩展,因此应积极完善以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合,以及有利于创新资源有序流动和创新主体紧密合作的创新市场体系,政府通过资助装备制造业共性技术研发等为其搭建创新合作平台,营造良好的创新发展环境,并鼓励本地创新主体间交流与合作,建立基于本地创新要素的创新发展共同体以及基于产学研紧密合作的“创新三角”关系,促进各类创新主体共享创新信息、市场拓展、风险融资和人才资源共享等。

参考文献:

[1] ROTHWELL R. Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s[J]. R & D Management, 1992, 22(3):221-240.

[2] 韩周, 秦远建, 王茤祥. 中国企业协同创新网络治理研究[J]. 科学管理研究, 2016(1):75-78.

[3] 胡云飞. 中德装备制造业比较研究[D]. 南京: 东南大学, 2010: 18.

[4] 吕国庆, 曾刚, 郭金龙. 长三角装备制造业产学研创新网络体系的演化分析[J]. 地理科学, 2014, 34(9):1051-1059.

[5] SCOTT A J. A new map of hollywood: the production and distribution of American motion pictures[J]. Regional Studies, 2002, 36(9): 957-975.

[6] COE N M, DICKEN P, HESS M. Global production networks: realizing the potential[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, 8(3): 271-295.

[7] BATHELT H, TAYLOR M. Clusters, power and place: inequality and local growth in time-space[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2002, 84(2):93-109.

[8] BERASATEGI L, ARANA J, CASTELLANO E. A comprehensive framework for collaborative networked innovation[J]. Production Planning & Control, 2011, 22(5-6):581-593.

[9] GUAN J, ZHAO Q. The impact of university-industry collaboration networks on innovation in nanobiopharmaceuticals[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2013, 80(7):1271-1286.

[10] D' AMORE R, IORIO R, LABORY S. Research collaboration networks in biotechnology: exploring the trade-off between institutional and geographic distances[J]. Industry and Innovation, 2013, 20(3): 261-276.

[11] 喻科. 产学研合作创新网络演进过程及其主体知识传递模式探究[J]. 科技进步与对策, 2010, 27(14): 141-144.

[12] 高月姣, 吴和成. 创新主体及其交互作用对区域创新能力的影响研究[J]. 科研管理, 2015, 36(10): 51-57.

[13] ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The dynamics of innovation: from national systems and "mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations[J]. Research Policy, 2000, 29(2):109-123.

[14] TRACEY P, CLARK G L. Alliances, networks and competitive strategy: rethinking clusters of innovation[J]. Growth and Change, 2003, 34(1):1-16.

[15] STORPER M A, VENABLES A J. Buzz: the economic force of the city[J]. Journal of Economic Geography, 2004(4):351-370.

[16] HANSEN T. Juggling with proximity and distance: collaborative innovation projects in the Danish cleantech industry[J]. Economic Geography, 2014, 90(4):375-402.

[17] 王秋玉, 曾刚, 吕国庆. 中国装备制造业产学研合作创新网络初探[J]. 地理学报, 2016, 71(2):251-264.

[18] 刘炜,林雄. 广东产学研合作与开放式区域创新体系建设[J]. 科技管理研究,2010(S1):62-65.

[19] GERTLER M S, WOLFE D A. Innovation and social learning: institutional adaptation in an era of technological change [M]. Palgrave Macmillan, 2002: 111-134.

[20] ERKEN H, GILSING V. Relocation of R&D—a dutch perspective[J]. Technovation, 2005, 25(10):1079-1092.

[21] DICKEN P. Geographers and 'globalization': (yet) another missed boat[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2004, 29(1):5-26.

[22] BRESCHI S, LISSONI F. Knowledge spillovers and local innovation systems: a critical survey[J]. Industrial & Corporate Change, 2001, 10(10):975-1005.

[23] SWYNGEDOUW E. Globalisation or 'glocalisation'? networks, territories and rescaling[J]. Cambridge Review of International Affairs, 2004, 17(1):25-48.

[24] SONDEREGGER P, TAUBE F. Cluster life cycle and diaspora effects: evidence from the Indian IT cluster in Bangalore[J]. Journal of International Management, 2010, 16(4): 1-15.

[25] HUALLACHAIN B O, LEE D S. Urban centers and networks of co-invention in American biotechnology[J]. The Annals of Regional Science, 2014, 52(3): 799-823.

[26] 王宏起,王雪原,王珊珊. 产学研联盟:黑龙江省自主创新的重要模式[J]. 中国科技论坛,2006(4):16-18,35.

[27] ASHEIM B. Constructing regional advantage: knowledge bases and regional innovation systems, invited presentation[J]. Computing in Science & Engineering, 2005, 16(6):42-50.

[28] 夏丽娟, 谢富纪, 付丙海. 邻近性视角下的跨区域产学协同创新网络及影响因素分析[J]. 管理学报, 2017(12):1795-1803.

Jiao Zhibo

(School of Economic and Management, Harbin Engineering University, Harbin 150001,China)

Abstract:With the fluidity of innovation resources and knowledge enhancing increasingly, a staged breakthrough from independent innovation to collaborative innovation is happened in the equipment manufacturing industry. And collaborative innovation network become the main form in equipment manufacturing industry innovation. With the cooperative patent data of manufacturing industry in Heilongjiang from 1985 to 2017, this paper explores the evolution of collaborative innovation network structure of the equipment manufacturing industry. Result shows that: ①the enterprises are the main innovative subjects which shows a characteristic of "state-owned enterprises withdraw and private-owned enterprises advance", and the status of private enterprises in collaborative innovation network rise rapidly. Even though the status of state-owned enterprises decline, they are still the key nodes in collaborative innovation network. Also, the colleges and research institutes are the important practitioners and linkers. ② There exists hierarchy and structural hole phenomenon in collaborative innovation network, and the colleges, state-owned enterprises and major cities occupies the hole location.③collaborative innovation status of urban scale and provincial scale decline, and national scale become the most important collaborative innovations spatial carrier. Thus, the less developed areas should expand the innovation space scale and innovation field, and give play to the role of enterprise innovation main body and technology of a goalkeeper. Then, it's necessary to construct the innovation market systems which are conducive to the innovation resources flowing and innovative cooperation. And establishing the innovation community and industry-university-research "innovation triangle" are also needed.

KeyWords:Equipment Manufacturing Industry; Collaborative Innovation Networks; Structural Evolution; Spatial Characteristics

作者简介:焦智博(1981-),男,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨工程大学经济管理学院博士研究生,研究方向为科技管理与科技创新。

基金项目:中央高校基本科研业务费项目(HEUCFW170907);黑龙江省社会科学基金项目(17GLB016)

收稿日期:2018-05-28

文章编号:1001-7348(2018)21-0057-08

文献标识码:A

中图分类号:F403.6

DOI:10.6049/kjjbydc.2018020367

(责任编辑:王敬敏)