高 赢,冯宗宪

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

摘要:基于1996-2015年“一带一路”沿线32个国家的面板数据,运用US-SBM模型与ML指数对各国低碳发展效率进行测评。在此基础上采用面板回归方法分析“一带一路”沿线国家整体低碳发展效率影响因素,得到以下结论:①“一带一路”沿线国家低碳发展效率在考察期内整体偏低,纯技术效率是引致各国低碳发展效率差异的主因;②技术进步是推动“一带一路”沿线国家低碳发展技术效率增长的重要因素,规模效率则是一大阻力;③资本投入、能源消费、碳排放及产业结构等均对“一带一路”沿线国家整体低碳发展效率表现出显著抑制力,而经济发展、技术投入、劳动力投入及对外开放则促进低碳发展效率的提升。据此,提出促进“一带一路”沿线国家低碳发展技术效率提升对策建议。

关键词:“一带一路”;低碳发展效率;US-SBM模型;ML指数;绿色发展

2015年3月底,国家发改委、外交部与商务部联合颁布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确提出“共建绿色丝绸之路”。为进一步推动“一带一路”绿色发展,环境保护部、国家发改委、外交部、商务部于2017年5月初再次联合发布了《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》。在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,习近平主席发表的主旨演讲提出“践行绿色发展的新理念,倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,加强生态环保合作,建设生态文明,共同实现2030年可持续发展目标”,将绿色发展这一新理念切实融入“一带一路”发展战略内涵。而在绿色“一带一路”战略实际推进中,需要深入了解“一带一路”沿线国家和地区绿色发展现状,因地施策,才能保证在绿色“一带一路”建设过程中具体规划及践行的目标、项目和任务取得积极成效。值得注意的是,作为实现绿色发展与生态文明共赢的重要举措,低碳发展是当下国际社会的热点议题,可将其作为一项定量指标考察社会经济系统与生态系统间的联系。国际能源署(IEA)统计数据显示,2015年全球碳排放总量为32 294.21Mt,其中,“一带一路”沿线66个国家及地区的碳排放总量为17 891.87Mt,占全球碳排放总量的55.4%。尤其在产业转型升级与节能降碳的刚性约束下,低碳增长模式具备的低能耗、低污染、低排放特征使其成为绿色可持续发展总目标实现的关键环节。因此,推进绿色“一带一路”建设,对“一带一路”沿线国家低碳发展绩效水平进行深入探究,具有重要的现实意义。

自“一带一路”战略提出以来,与之相关的研究文献不断丰富,该议题已成为时下学界研究热点。部分学者对“一带一路”发展战略的内涵、机遇、挑战等进行了详细论述,如刘卫东[1]、廖萌[2]、卢伟等[3]。还有学者重点关注国内相关省市在“一带一路”发展战略中的定位、发展策略等问题,如姜睿[4]、郑志来[5]等。更多学者在“一带一路”战略背景下,对国际贸易发展相关的问题展开了深入探讨,如桑百川等[6]、孔庆峰等[7]、孙金彦等[8]、张静中等[9]、张雨佳等[10]、陈高等[11]、李敬等[12]。董洁等[13]实证测度了“一带一路”沿线23个国家的R&D效率;郭兆晖等[14]选用低碳竞争力指标定量测度了“一带一路”沿线18个国家及我国相关省份的绿色发展水平。综上可知,当前有关“一带一路”研究多侧重于经济发展层面,而对沿线国家环境效率或低碳发展效率的关注较少。

将资源与环境要素纳入生产率核算过程,以评价环境效率,能进一步增强可持续发展分析的可靠性。作为测度生产率的有效工具,数据包络分析法(DEA)被广泛应用。传统的DEA分析方法通常要求投入量能最大幅度缩减,而产出量尽可能地扩大,这显然对存在污染排放的生产效率评估并不适用,通常将由生产过程产生的污染排放视为非期望产出。为此,国内外学者进行了诸多尝试。Chung 等[15]提出的方向性距离函数(DDF)较好地解决了基于非期望产出的生产率测评问题,但忽略了投入与产出要素的松弛度问题。Tone[16]为克服径向和角度的缺陷,提出考虑松弛测度的SBM实证分析模型。Seiford 等[17]运用数据转换函数法测算DMU(决策单元)的环境效率。Hailu等[18]直接视污染排放为投入要素,将其与常规投入共同纳入经典DEA实证模型中。此外,由传统DEA模型测得的数值一般处于0和1之间,因而无法再对效率值为1的有效DMU作进一步对比分析。为此,Andersen等[19]提出了超效率的DEA实证分析模型,克服了这一缺陷。随着国内学者对DEA分析方法的不断完善与发展,相关环境效率研究的文献不断涌现。涂正革等[20]、刘瑞翔[21]、容建波等[22]、张子龙等[23]基于SBM模型分别对我国工业行业、省际、地区环境效率进行了实证测度。周泽炯等[24]基于非期望产出的超效率SBM模型对中部经济区地市低碳经济绩效变化与其生产前沿面间的相互关系进行了实证研究。鲁炜等[25]运用DEA比例模型,对中国省域环境效率进行了实证分析。

可见,数据包络分析仍是当前测度环境效率最为适用的主流方法。值得注意的是,该方法测度出的效率值更多为静态意义上的绩效水平,并不能反映环境效率或低碳发展绩效变化的动态特征,也不利于深入剖析效率变化的内在驱动力量及其作用力大小。鉴于此,本文选取1996-2015年“一带一路”沿线国家的面板数据,采用考虑非期望产出的超效率SBM模型(简称US-SBM)与Malmquist-Luenberger(简称ML)指数对各国低碳经济发展技术效率进行实证测评,以揭示其低碳发展绩效现状及动态变化特征。在此基础上,对“一带一路”沿线国家低碳发展整体效率水平的影响因素作面板回归分析,以期为相关部门决策提供参考。

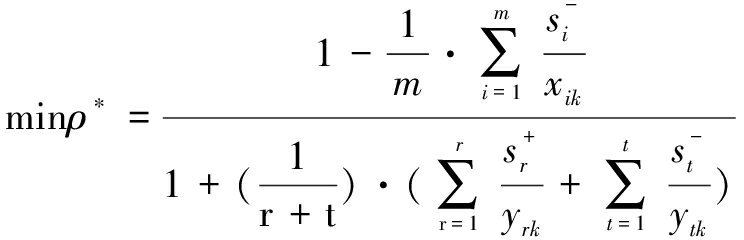

2.1.1 考虑非期望产出的超效率SBM模型

设有n个决策单元(简称DMU),每个DMU投入m个要素,获得r个期望产出及t个非期望产出。向量xik、yrk、ytk代表第k个DMU的投入产出变量,![]() 分别表示投入要素、期望产出与非期望产出要素的松弛变量,λj为约束条件。令ρ表征低碳发展技术效率,则考虑非期望产出的超效率SBM模型(简称US-SBM)可表示为:

分别表示投入要素、期望产出与非期望产出要素的松弛变量,λj为约束条件。令ρ表征低碳发展技术效率,则考虑非期望产出的超效率SBM模型(简称US-SBM)可表示为:

s. t.

(1)

2.1.2 ML(Malmquist-Luenberger)指数分析

ML指数可以测度任意前后两期全要素生产率(TFP)的变化情况,记作TFP(t,t+1),并可被进一步分解成技术进步(techch)、纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech),考察评价“一带一路”沿线国家低碳发展效率的动态变化特征及相关影响机制。具体来讲,以![]() 分别代表第t、t+1期的投入要素、期望产出与非期望产出情况,则由第t期

分别代表第t、t+1期的投入要素、期望产出与非期望产出情况,则由第t期![]() 至第t+1期

至第t+1期![]() 的变化即为全要素生产率的变化TFP(t,t+1)。将

的变化即为全要素生产率的变化TFP(t,t+1)。将![]() 记作距离函数,分别代表以第t期、第t+1期的技术水平作为参照,ech代表技术效率变化指数。具体测算过程如式(2)。

记作距离函数,分别代表以第t期、第t+1期的技术水平作为参照,ech代表技术效率变化指数。具体测算过程如式(2)。

![]()

(2)

再次放松规模报酬不变(crs)假设,继而探讨在规模报酬可变(vrs)假设下TFP变化情况。此时可将技术效率变化指数ech再次分解为纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech),具体分解过程如式(3)。

![]()

(3)

综上,当TFP(t,t+1)>1时,说明生产率表现出增长趋势,反之则意味着生产率呈下降趋势;当pech>1时,表明DMU由于提升了生产管理水平使得生产效率得以提高,反之则说明生产效率降低;当sech>1时,表明DMU的规模效率上升了,更加接近最优生产规模,即资源配置状况较好,反之则说明没有达到最优生产规模;当techch>1时,说明由于技术进步使得生产前沿面向外扩张了,并能促进环境效率提升,反之则说明技术发生退步。可见,当全要素生产率、技术效率、纯技术效率、规模效率等变化指数大于1时,意味着低碳经济发展效率是增长的,反之则说明低碳发展效率降低。

2.1.3 低碳发展效率影响因素分析

通过前文设定的US-SBM分析模型可测得各国低碳发展技术效率得分值,为进一步探究“一带一路”沿线国家低碳发展效率的影响因素及其影响程度差异,以对各国低碳发展效率的提升提供有益的政策启示,本文再次以低碳发展技术效率作为因变量进行面板回归分析,构建以下实证分析模型:

lnyit=α0+α1·lncapitalit+α2·lnlaborit+α3·lntechit+α4·lnenergyit+β1·lngdpit+β2·lnceit+γ1·lnstruit+γ2·lnopenit+μi+ut+eit

(4)

式(4)中,i表示“一带一路”沿线各国,t表示年份;yit取第i个国家在第t年的低碳发展技术效率值。相关影响因素依次为资本投入、劳动力投入、技术投入、能源要素投入、以GDP表征的经济发展水平、二氧化碳排放总量、产业结构情况、贸易开放度等。α0为截距项;α1、α2、α3、α4、β1、β2、γ1、γ2为各影响因素的待估系数;μi为国家个体效应;ut为时间效应;eit为随机干扰项。同时为降低数据样本可能存在的异方差及波动影响,对分析模型中的各变量均作了对数处理。

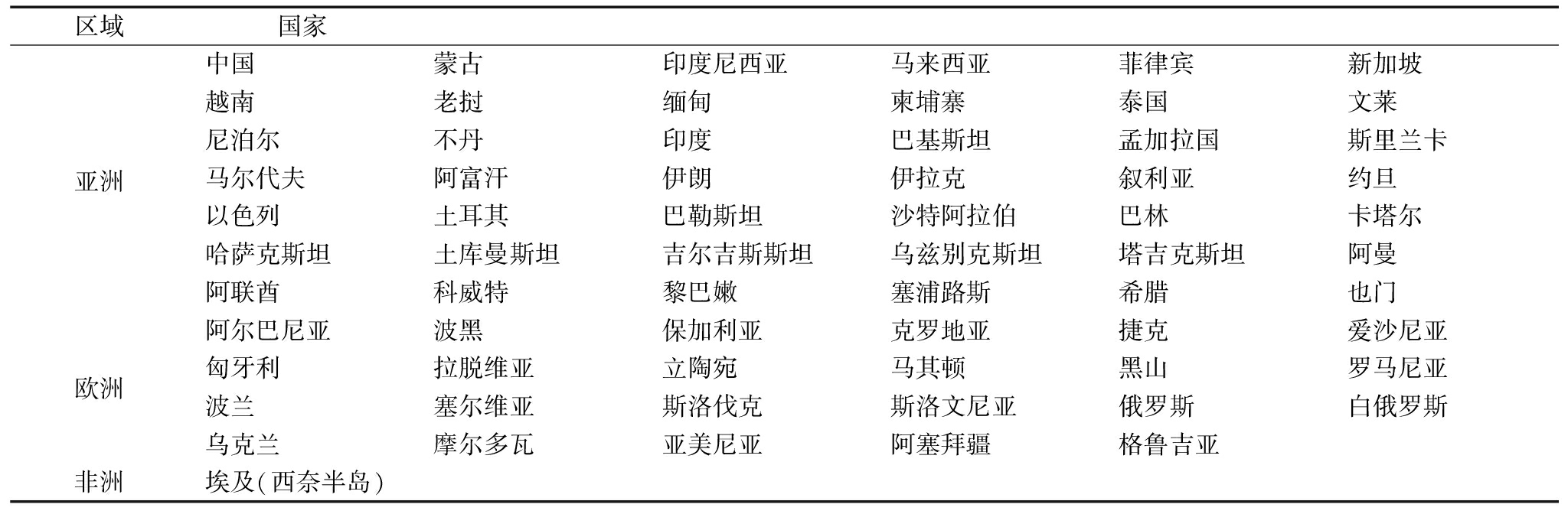

“一带一路”沿线囊括了66个国家和地区(见表1),其中绝大多数为发展中国家,包括亚洲42国、欧洲23国及非洲1国。由于一些国家数据资料缺失比较严重,故本文在实际研究中选取32个国家作为代表来测评“一带一路”沿线国家低碳发展效率整体情况,这些国家相关年份数据资料比较连续、完整,研究期间选定为1996-2015年,共20年,以利于各国统计口径的一致及后续对比分析。基于相关研究文献并兼顾各个变量数据的合理性与可得性,文中确定的投入变量分别为资本投入、劳动力投入、技术投入、能源投入,产出变量则为表征期望产出的GDP以及代表非期望产出的二氧化碳排放,由此建立起“一带一路”沿线国家低碳发展效率测评体系。此外,在对“一带一路”沿线国家低碳发展整体效率影响因素进行实证分析时,除了将上文选定的各投入产出要素作为回归分析模型的解释变量之外,还将各国产业结构情况、贸易开放度纳入考虑。从数据来源获得看,各国历年GDP、固定资产投资、年末从业人员总数、研发支出占比、产业结构、贸易开放度等均可从世界银行统计数据库整理加工得到,而各国历年最终能源消费总量以及二氧化碳排放总量数据则由国际能源署(IEA)官网搜集整理获得。此外,对于变量极个别中间年份数据的缺失,可结合相关变量前后两年数据均值加以估算,以保证样本数据资料的完整性、连续性。

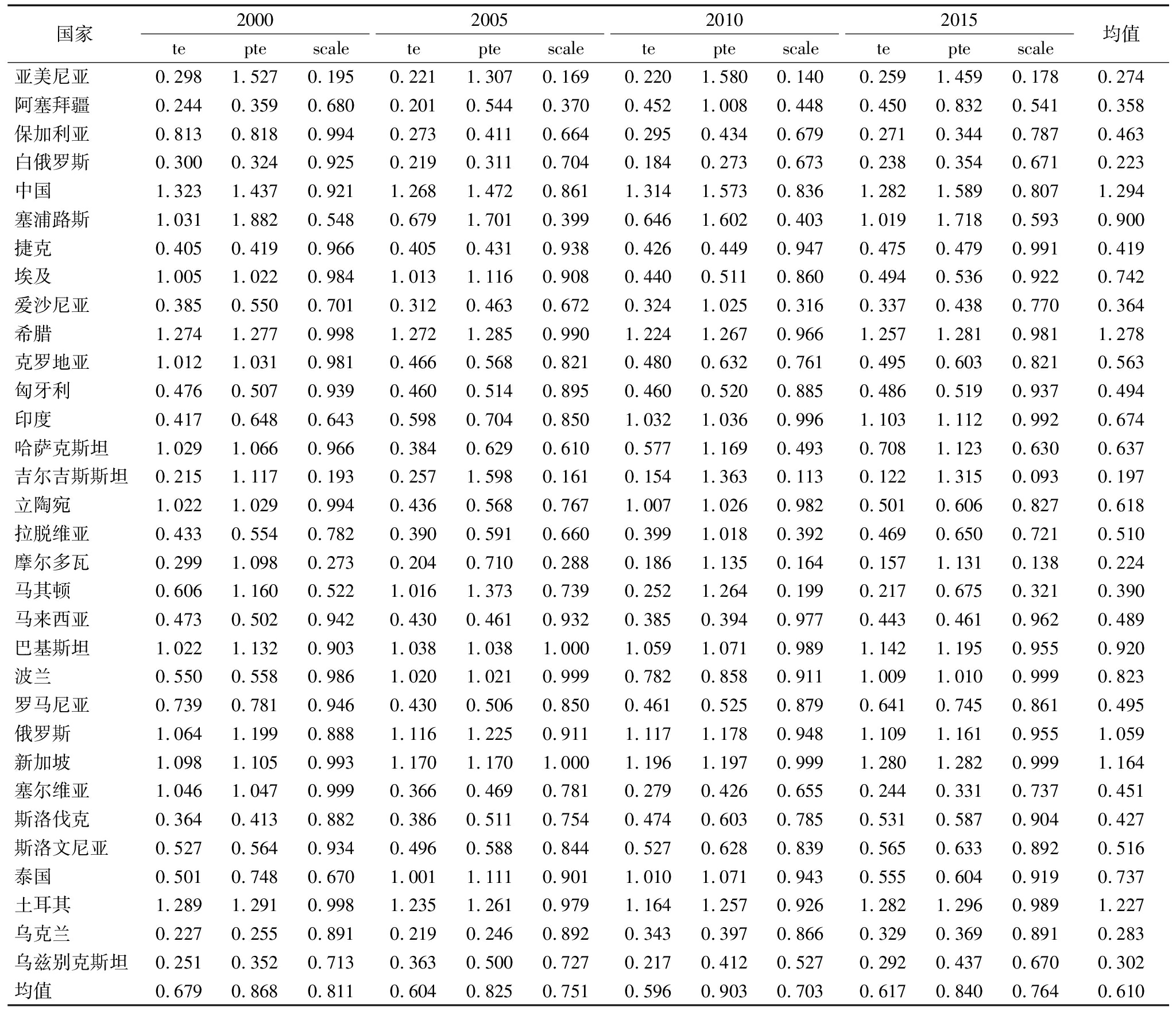

3.1.1 静态分析

通过运用MaxDEA专业测算软件对“一带一路”沿线32个国家1996-2015年数据资料进行处理,得到各国历年低碳发展技术效率(te)、纯技术效率(pte)、规模效率(scale)。表2依次列示了2000年、2005年、2010年、2015年技术效率得分情况,表中最后一列是20年间各国年均低碳发展技术效率值。

表1“一带一路”沿线国家汇总

表21996-2015年“一带一路”沿线国家低碳发展效率情况

总体来看,沿线各国低碳发展效率普遍较低,绝大多数国家的低碳经济发展水平十分落后,且各国低碳发展绩效水平差异较大。同时,沿线各国低碳发展整体进程十分缓慢且不稳定。20年间技术效率得分年均值仅为0.610,意味着低碳发展只达到最优水平的61%,还有极大提升空间及发展潜力。具体来看,32个国家中仅中国、希腊、土耳其、新加坡、俄罗斯等5国的年均低碳发展效率水平达到了最优,占15.6%的比例;技术效率得分值处于0.5~1之间的有塞浦路斯、埃及、克罗地亚、印度、立陶宛、拉脱维亚、巴基斯坦、波兰、斯洛文尼亚、泰国、哈萨克斯坦等11个国家,其余16个国家的技术效率得分值均小于0.5,占一半比例,且主要集中于欧洲。

从相关年份看:①2000年、2005年、2010年、2015年“一带一路”沿线各国低碳发展技术效率平均得分依次为0.679、0.604、0.596、0.617,意味着低碳发展仅达到最优水平的67.9%、60.4%、59.6%、61.7%,并未呈现出显著改进趋势。对于上述4个具体年份,低碳发展技术效率值大于1的国家分别有12个、10个、9个、9个,其中,中国、希腊、巴基斯坦、俄罗斯、新加坡、土耳其等6个国家在研究时段内的技术效率得分始终大于1,说明这些国家低碳经济发展效率水平相对较高,在实际生产过程中不存在投入冗余及产出不足的问题。剩余其它国家的技术效率得分都远小于1,同时存在着不同程度的波动,揭示出部分国家的低碳经济发展效率水平很不稳定且提升空间较大;②2000年、2005年、2010年、2015年纯技术效率平均得分依次为0.868、0.825、0.903和0.840,其平均值为0.859,即纯技术效率达到最优水平的86%,这说明在低碳发展过程中技术效率得到了较大程度的提升,但还不是最优水平。4年中低碳发展纯技术效率得分值大于1的国家分别为16个、13个、18个、13个,多于同期技术效率达到最优的国家数目;③2000年、2005年、2010年、2015年规模效率平均得分依次为0.811、0.751、0.703和0.764,规模效率得分的平均值为0.757,只达到了最优水平的75.7%,且各国的规模效率在这4年中均未超过1,揭示出“一带一路”沿线国家在低碳发展过程中资源配置不合理的情况确实存在且比较严重。综上,在“一带一路”沿线国家中低碳发展纯技术效率得分大于1的国家数目明显多于技术效率的国家数,且相较于规模效率而言,纯技术效率是当前影响沿线国家低碳发展静态效率水平的主导因素,说明在低碳发展过程中技术效率得到了较为充分的发挥,但大幅提升规模效率无疑是当前推进“一带一路”沿线国家低碳经济发展进程的重要着力点,应给予充分的重视。因此,在低碳可持续增长目标下这些沿线国家的要素投入还需大力优化,不仅要加大要素投入,更需合理配置各投入要素,以推进这些国家在未来发展过程中期望产出的持续稳定增长,从而实现低碳发展效率水平的稳步提升。

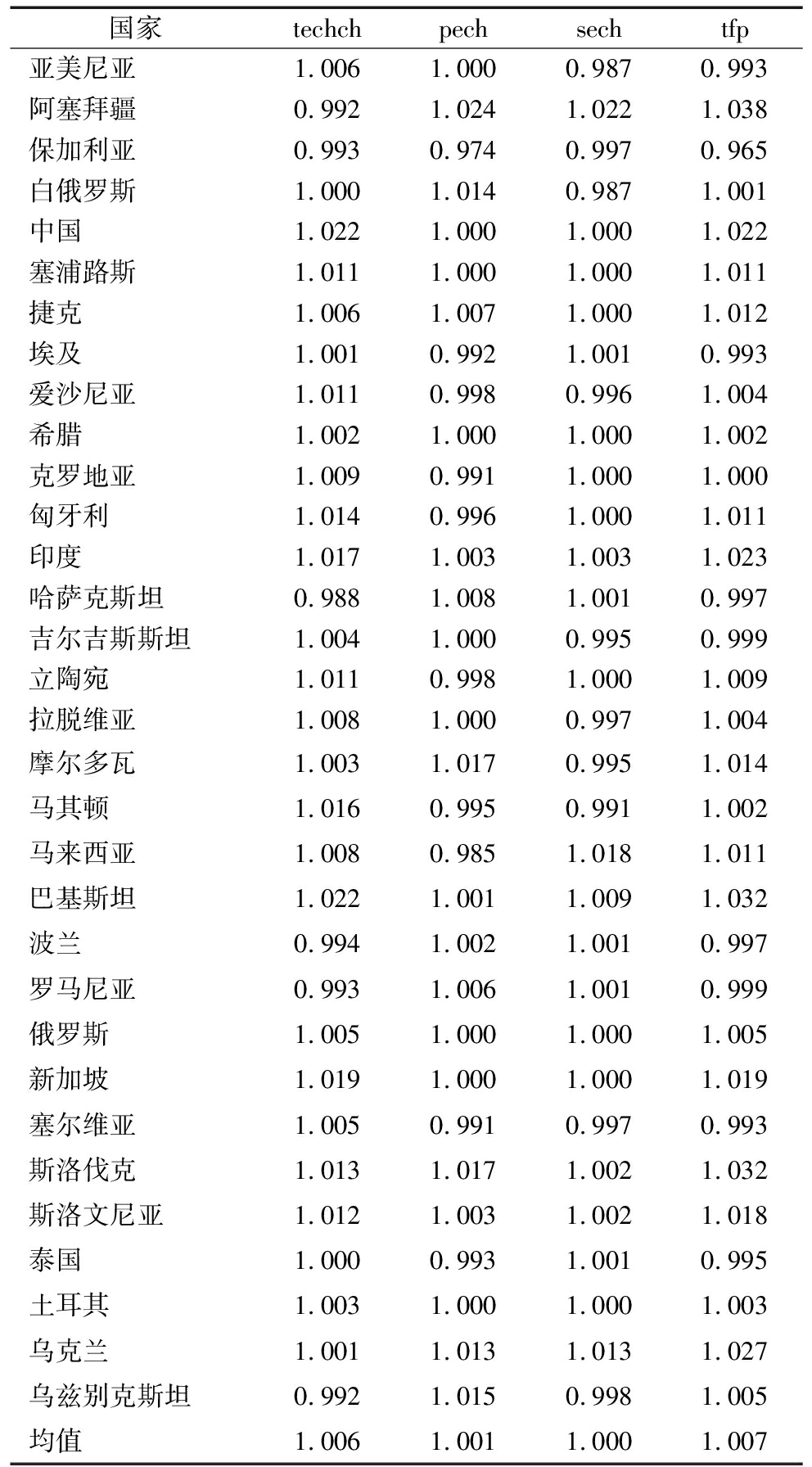

3.1.2 动态分析

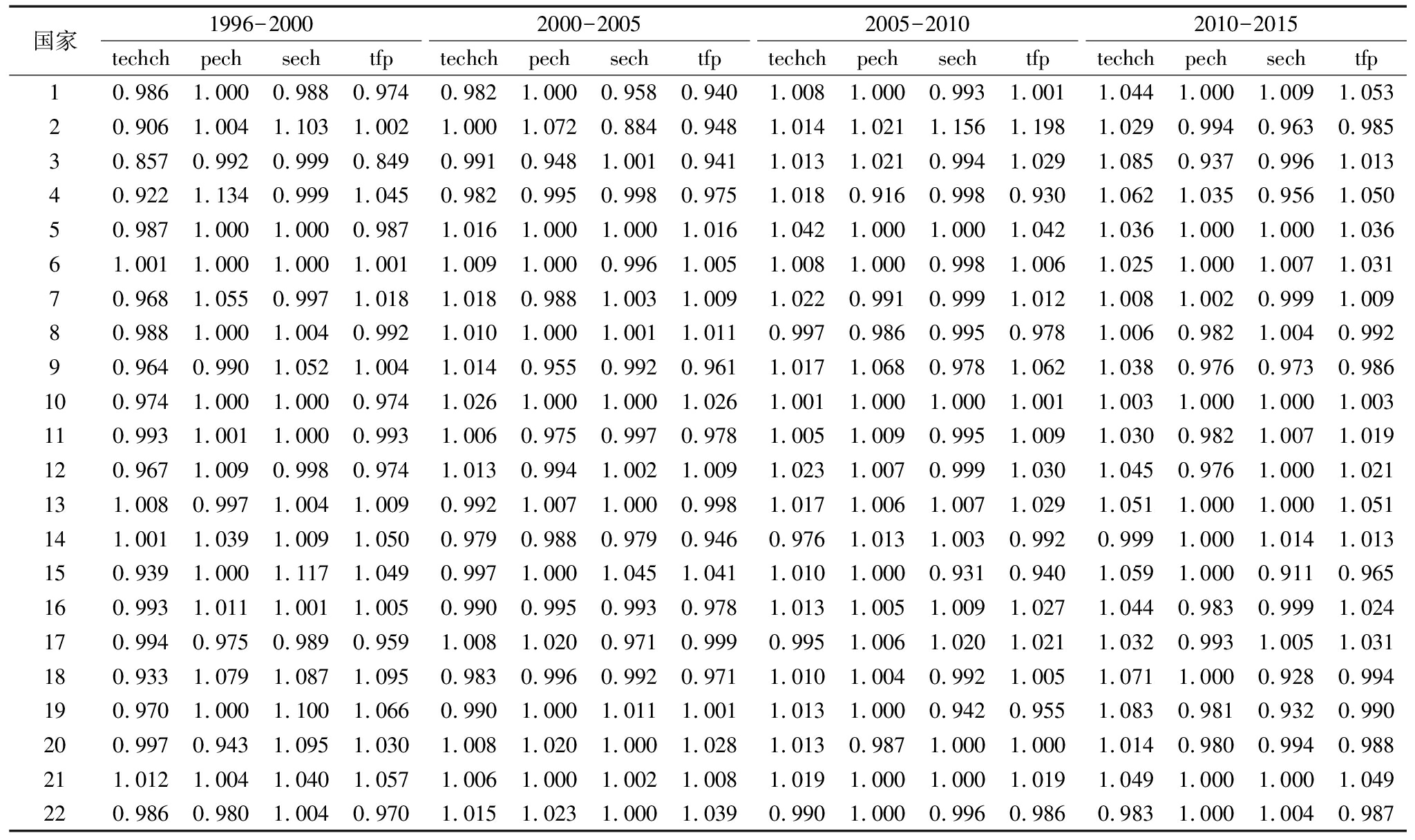

本文再次运用ML指数及其分解分析方法,具体从技术进步(techch)、纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech)等层面探究1996-2015年“一带一路”沿线国家低碳发展效率的动态演变特征,以揭示低碳发展效率变化的内在驱动因素。如表3所示,1996-2015年“一带一路”沿线国家低碳发展效率的tfp指数为1.007,意味着低碳发展效率在考察期间内存在上升的趋势,年均增长率为0.7%,增幅很小。从tfp指数分解看,规模效率总体保持稳定状态,技术进步与纯技术效率的增长率分别为0.6%、0.1%,说明技术进步与纯技术效率是当前推进“一带一路”沿线国家低碳发展进程的主要驱动力,而规模效率还未能对该区域整体低碳发展效率水平提升发挥积极作用。具体而言,在32个国家中有24个国家的技术进步变化指数techch大于1,13个国家的纯技术效率变化指数pech大于1,规模效率变化指数sech大于1的国家有12个,进一步说明技术进步对现阶段“一带一路”沿线国家低碳发展效率的提升作用更为显著。尤其像中国、希腊、土耳其、新加坡、俄罗斯等5国的年均低碳发展效率水平之所以达到了最优,全得益于技术水平不断提升。

表31996-2015年“一带一路”沿线国家TFP指数分解

表4显示,1996-2015年的全要素生产率tfp值有一半的年份都小于1,尤其2001-2008年tfp连续小于1,说明“一带一路”沿线国家低碳发展效率整体的发展趋势还很不稳定。从分解变化指数来看,技术进步变化指数在2007年之前基本都小于1,2007年开始连续8年都大于1;纯技术效率变化指数pech在研究期间有超过一半的年份大于1,而规模效率变化指数有超过一半的年份小于1,这无疑不利于“一带一路”沿线国家低碳发展进程的整体稳步推进。

表41996-2015年“一带一路”沿线国家总体各年度TFP指数分解

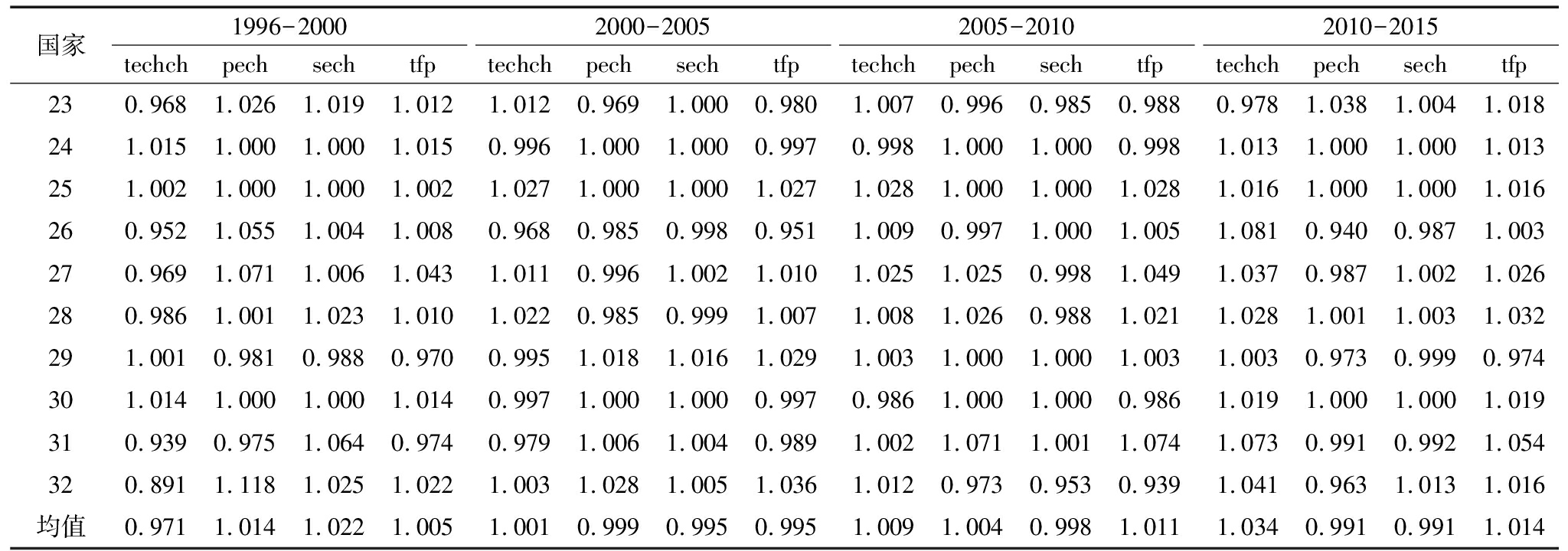

分时段看(见表5),基于篇幅各国名称用数字标识,顺序同前文表2、表3,呈现出以下特征:①1996-2000年,低碳经济发展效率全要素生产率变化指数为1.005,增长了0.5%,其中技术进步下降2.9%,纯技术效率增长了1.4%,规模效率增长了2.2%。在这期间,共有21个国家tfp实现了增长,不难发现pech与sech大于1的国家远多于techch的情况。因此,1996-2000年“一带一路”沿线国家低碳发展效率的增长主要来自于规模效率与纯技术效率的驱动;②2000-2005年,低碳发展效率全要素生产率变化指数为0.995,下降了0.5%,其中技术进步增长了1%,纯技术效率与规模效率分别下降了0.1%、0.5%。在这期间,技术进步变化指数techch大于1的国家数目增长至17个,多于pech与sech的情况。可见,2000-2005年“一带一路”沿线国家低碳发展效率的增长转变为依赖技术进步驱动;③2005-2010年,低碳发展效率全要素生产率为1.011,增长了1.1%,其中技术进步与纯技术效率分别增长了0.9%、0.4%,规模效率下降了0.2%;期间有21个国家tfp实现了增长,且techch与pech大于1的国家较上一期间分别增至26个、13个,绝大多数国家在此期间的规模效率都是下降的。因此,2005-2010年“一带一路”沿线国家低碳经济发展效率的增长除了继续受到技术进步推动外,纯技术效率也发挥了积极作用;④2010-2015年低碳发展效率全要素生产率为1.014,增长了1.4%,其中技术进步增长了3.4%,纯技术效率与规模效率均下降了0.9%。在此期间,有23个国家的tfp实现了增长,除哈萨克斯坦、波兰、罗马尼亚等3个国家外,其余国家的techch均大于1,同时绝大多数国家在此期间的纯技术效率与规模效率都是下降的,所以2010-2015年“一带一路”沿线国家低碳发展效率再次以技术进步驱动为主。综上可知,1996-2015年“一带一路”沿线各国低碳发展效率变动差异较大,而技术进步对各国低碳发展效率增长的影响则在不断增强。

表51996-2015年“一带一路”沿线各国低碳发展效率变动情况

续表51996-2015年“一带一路”沿线各国低碳发展效率变动情况

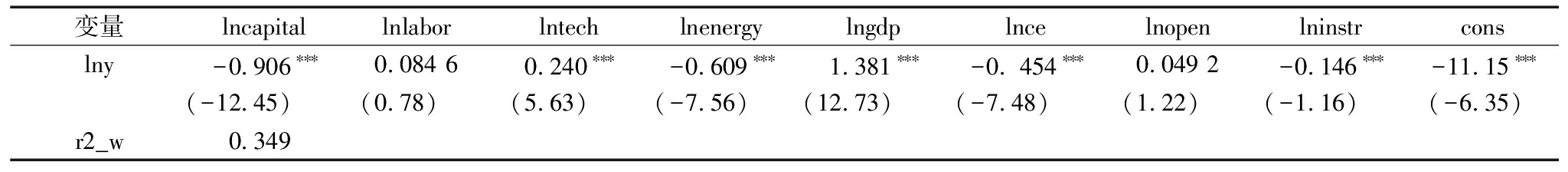

通过上文US-SBM实证模型及ML指数可明确“一带一路”沿线各国低碳经济发展效率的静态与动态变化情况以及变动差异原因,本文再次运用多元回归分析模型以探究该区域整体低碳发展效率的影响因素问题,回归结果见表6。可见,1996-2015年,对“一带一路”沿线国家低碳发展效率提升起阻碍作用的力量强弱依次为资本投入、能源消费、碳排放、产业结构,而具有正向促进作用的力量强弱依次为表征国内经济发展水平的GDP、研发支出投入、劳动力投入、贸易开放度。其中,劳动力投入与贸易开放度未通过显著性检验,其余解释变量均通过了显著性检验,且各自对应的回归系数符号方向也基本符合预期。

表6面板回归分析结果

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

具体来看:①资本投入即固定资产投资,对“一带一路”沿线国家整体低碳发展效率表现出显著的反向影响。1996年该区域国家固定资产投资总额为13 655亿美元,2015年达到62 877亿美元,增长了约3.6倍,年均增速为18%。这是因为,“一带一路”沿线国多为欠发达国家,在公路、铁路、港口、电力等相关基础设施以及基础工业建设过程中,不断盲目扩大固定资产投资规模,忽视了其对产业结构与技术水平的长期潜在影响,最终导致温室气体大量排放,阻碍了低碳发展效率提升;②尽管劳动力投入与贸易开放度均有利于提升“一带一路”沿线国家低碳发展效率,但均未通过显著性检验,说明当前二者的正向影响力还很弱,这要归因于各国科教水平以及地区对外开放程度还不高,所以在基于人才科教优势与对外开放优势中获得的环境效益损益还不是非常明显;③研发支出每增加1%,会使得低碳发展效率显著提升0.24%,这说明加大研发支出、推动科技进步能够通过提升生产力以增加期望产出,尤其是清洁生产技术与节能降碳技术的研发与推广更会使得能源资源消费量得以节约,从而降低碳排放以提升低碳发展效率;④最终能源消费量是仅次于固定资产投资之于低碳发展效率提升的重要阻力,事实上“一带一路”沿线国家整体化石能源消费占比历年都保持在70%以上,这个高比例意味着单位能源消费总量的碳排放量也会比较高,而碳排放的持续增加对低碳发展效率无疑具有鲜明的负向作用力;⑤作为反映经济发展水平的重要指标,GDP的估计系数为1.381,对低碳发展绩效水平提升具有极为鲜明的正向推进作用,这意味着对碳排放实施控制并不一定会牺牲经济增长,相反随着经济发展水平的提高,人们对环境质量的要求也会随之提升,通过增加科教及技术研发支出以应对环境压力,会促进低碳发展绩效水平提升;⑥1996-2015年,“一带一路”沿线国家工业增加值占GDP的比重一直维持在30%以上,而工业在三次产业中对化石能源消耗最大,这必然会驱动碳排放增长,抑制低碳发展效率提升。

因此,“一带一路”沿线国家低碳发展效率的提升不仅会受到投入要素的影响,也会受到产出要素的影响,应继续加大科技投入,大力发展清洁能源和可替代能源,逐步降低化石能源在能源消费结构中的比重,做到从源头上控制碳排放量的增加,同时还应立足地区发展优势切实推动产业结构调整,以提升地区低碳发展效率水平。尽管沿线各国的低碳发展效率水平普遍较低,但各国之间也存在明显的差异,从沿线32个国家中年均低碳发展效率最高的中国(1.294)与年均低碳发展效率最低的吉尔吉斯斯坦(0.197)两国情况看,后者的要素投入规模远小于前者的情况,因产出严重不足导致国内经济发展落后,使其对生态环境层面的关注和投入也极度缺乏,故低碳发展效率偏低,所以扩大要素投入及合理配置各投入要素以刺激国内经济快速增长应是吉尔吉斯斯坦参与共建绿色“一带一路”的首要任务。

本文构建了包含4个投入指标与2个产出指标的“一带一路”沿线国家低碳发展效率评价体系,运用US-SBM模型与ML指数对1996-2015年“一带一路”沿线32个国家的低碳发展效率进行评析,利用面板回归模型分析了区域整体低碳发展效率的影响因素,得出如下结论:

(1)从静态分析看,“一带一路”沿线国家在考察期间低碳发展效率水平整体偏低,绝大多数国家的低碳发展效率远未达到最优水平,其中同期的纯技术效率到达最优的国家数目明显多于技术效率与规模效率最优的国家数,故纯技术效率是当前影响沿线国家低碳发展静态效率的主导因素,同时规模效率是促进低碳发展效率提升的一大阻力。

(2)从动态分析看,1996-2015年“一带一路”沿线国家低碳发展效率的提升从依靠纯技术效率与规模效率的推动逐渐转向了依赖于技术进步的绝对驱动,且技术进步对低碳发展效率提升的作用力在研究期间显著增强。

(3)就低碳发展效率影响因素而言,阻碍沿线国家低碳发展效率提升的作用力包括资本投入、能源消费、碳排放与产业结构情况,而对该区域整体低碳经济发展效率呈正相关性的作用力包含GDP、研发支出占比、劳动力投入以及贸易开放度。由于低碳发展效率提升受投入要素及产出要素的共同影响,因要素投入与产出情况不同,各国低碳发展效率水平存在明显差异,所以各国应切实结合各影响因素在国内的实际情况以明确影响本国低碳可持续发展的问题所在。

基于上述结论,本文提出以下对策建议:

(1)继续大力推进技术进步以稳步提升区域低碳发展效率水平。沿线各国应进一步加快科技创新步伐,在积极进行自主创新的同时更加注重与它国之间的投资贸易合作,引进先进技术与生产管理经验,不断强化技术吸收转化能力,同时注意引导与鼓励社会资金投资于生态环境治理领域,同时推动环保领域清洁生产与节能降碳领域的技术创新,促进区域低碳发展技术效率的稳步提升。

(2)沿线各国应立足实际,切实转变粗放型的经济增长模式,优化资本、劳动力、能源资源等各类投入要素配置,提升企业生产管理水平,以推动规模效率增长。尤其对规模效率下降的国家而言,一方面应注意提升资源利用效率,提高生产技术水平,解决由于资本、劳动力、能源资源等投入要素过度扩张聚集而导致的规模不经济问题,另一方面也要对一些稀缺要素如高素质人才、先进节能降碳技术等要素投入不足而引起的规模效率下降问题给予高度重视。

(3)优化能源消费结构,提高能源资源利用率,推动产业间合作。“一带一路”沿线大多为能源生产与消耗集中区,能源消费种类比较单一且利用率低下,故各国应重新审视自身地理及自然资源优势,加强太阳能、风电、核电等一系列新能源的开发与推广,逐步降低化石能源消费占比,减少地区碳排放量。此外,由于沿线各国经济发展水平差异较大,一些国家仍处于工业化中期甚至初期阶段,而另一些国家本身已有较高水平的工业化基础,但在一些关键工业领域还缺乏独立设计制造的技术能力,故各国应充分认识到彼此在产品结构上存在的互补性以及产业结构上存在的承接关系,加强产业合作,推进自身产业结构优化调整,推动本国经济稳健发展。

本研究在当前绿色“一带一路”建设背景下开展,具有一定的现实意义,但仍存在以下不足:①关于研究对象选取,文中基于相关研究变量数据资料的可获得性,仅筛选了66个沿线国家(或地区)中的32个,其对“一带一路”沿线区域的代表性还不甚全面;②对于“一带一路”沿线区域低碳发展效率水平影响因素的探讨还不够深入,仅分析了区域整体情况,实际上各国因要素投入与产出情况会导致低碳发展效率水平产生明显差异。随着“一带一路”战略不断推进,更为全面、详实的沿线国家(地区)发展数据资料将不断涌现,这有助于外界更深入地了解这些国家真实发展状况,从而拓宽区域考察范围,以及对导致各国低碳发展水平差距的真实原因和影响因素间的关联性及相互作用机理进行深入剖析。此外,目前关于绿色“一带一路”的研究比较缺乏,基于绿色发展内涵与理论探讨“一带一路”沿线区域绿色可持续发展无疑具有重要的研究价值和时代意义,这将进一步为我国开放政策及沿线各国绿色可持续发展提供更为有益的启示。

参考文献:

[1] 刘卫东.“一带一路”战略的科学内涵与科学问题[J].地理科学进展,2015,34(5):538-544.

[2] 廖萌.“一带一路”建设背景下我国企业“走出去”的机遇与挑战[J].经济纵横,2015(9):30-33.

[3] 卢伟,李大伟.“一带一路”背景下大国崛起的差异化发展策略[J].中国软科学,2016(10): 11-19.

[4] 姜睿.“十三五”上海参与“一带一路”建设的定位与机制设计[J].上海经济研究,2015(1): 81-88.

[5] 郑志来.江苏省“一带一路”战略融合发展路径与对策[J].科技进步与对策,2015,32(17): 48-51.

[6] 桑百川,杨立卓.拓展我国与“一带一路”国家的贸易关系——基于竞争性与互补性研究[J].经济问题,2015(8):1-5.

[7] 孔庆峰,董虹蔚.“一带一路”国家的贸易便利化水平测算与贸易潜力研究[J].国际贸易问题, 2015(12):158-168.

[8] 孙金彦,刘海云.“一带一路”战略背景下中国贸易潜力的实证研究[J].当代财经,2016(6): 99-106.

[9] 张静中,王文君.“一带一路”背景下中国-西亚自贸区经济效应前瞻性研究——基于动态GTAP的实证分析[J].世界经济研究,2016(8):70-100.

[10] 张雨佳,张晓平,龚则周.中国与“一带一路”沿线国家贸易依赖度分析[J].经济地理,2017, 37(4):21-31.

[11] 陈高,胡迎东.“一带一路”战略对沿线国家贸易影响的实证分析[J].统计与决策,2017(23): 145-149.

[12] 李敬,陈旎,万广华,陈澍.“一带一路”沿线国家货物贸易的竞争互补关系及动态变化[J].管理世界,2017(4):10-19.

[13] 董洁,李红粉.“一带一路”沿线国家R&D效率测度及对策研究[J].科技管理研究,2017(10): 59-64.

[14] 郭兆晖,马玉琪,范超.“一带一路”沿线区域绿色发展水平评价[J].福建论坛:人文社科版, 2017(9):25-31.

[15] CHUNG Y H, FARE R, GROSSKOPF S. Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J].Journal of Environmental Management, 1997,51(3):229-240.

[16] TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis [J].European Journal of Operational Research,2001,130(3):498-509.

[17] SEIFORD L M, ZHU J. Modeling undesirable factors in efficiency evaluation[J].European Journal of Operational Research,2002,142(1):16-20.

[18] HAILU A,VEEMAN T S. Non-parametric productivity analysis with undesirable outputs: an application to the canadian pulp and paper industry[J].American Journal of Agricultural Economics,2011,83(3):605-616.

[19] ANDERSEN P,PETERSEN N C. A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis[J]. Management Science,1993,39(10):1261-1264.

[20] 涂正革,刘磊珂.考虑能源、环境因素的中国工业效率评价——基于SBM模型的省级数据析[J].经济评论,2011(2):55-65.

[21] 刘瑞翔.资源环境约束下中国经济效率的区域差异及动态演进[J].工业经济研究,2012(2): 43-52.

[22] 容建波,严力蛟,黄绍荣.碳排放约束下中国西部地区环境效率评价[J].应用生态学报,2015, 26(6):1821-1830.

[23] 张子龙,王开泳,陈兴鹏.中国生态效率演变与环境规制的关系——基于SBM模型和省际面板数据估计[J].经济经纬,2015(3):126-131.

[24] 周泽炯,胡建辉.基于Super-SBM模型的低碳经济发展绩效评价研究[J].资源科学,2013,35(12):2457-2466.

[25] 鲁炜,赵云飞.中国区域环境效率评价及影响因素研究[J].北京航空航天大学学报:社会科学版,2016,29(3):30-35.

Gao Ying, Feng Zongxian

(School of Economics and Finance of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061,China)

Abstract:Based on the 1996-2015 panel data of 32 countries along the "One Belt and Road", using the US-SBM model and ML index to measure and evaluate the low-carbon development efficiency of these countries, and then empirically analyzing the impact factors of the overall low-carbon development efficiency for countries along the "Belt and Road". The results showed that: ①The overall static efficiency level of low-carbon development for countries along the "Belt and Road" was low, and pure technical efficiency was the main factor affecting the efficiency of low-carbon development;②Technological progress was an important boosting factor for technological efficiency growth of low-carbon development for countries along the "Belt and Road", and the scale efficiency was a major obstacle;③Capital investment, energy consumption, carbon emissions and industrial structure all have significant inhibitory effects on the overall low-carbon development efficiency of countries along the "Belt and Road", but economic development, technology input, labor input and trade openness can promote the growth of low-carbon development efficiency. Finally, putting forward countermeasures and suggestions on promoting technical efficiency of low-carbon development.

KeyWords:"Belt and Road"; Low-carbon Development Efficiency; US-SBM Model; ML Index; Green Development

作者简介:高赢(1988-),女,陕西安康人,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,研究方向为区域经济、低碳经济、贸易与环境;冯宗宪(1954-),男,浙江宁波人,博士,西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师, 研究方向为区域经济、低碳经济、国际贸易。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD070)

收稿日期:2018-04-20

文章编号:1001-7348(2018)21-0039-09

文献标识码:A

中图分类号:F061.5

DOI:10.6049/kjjbydc.2018020343

(责任编辑:林思睿)