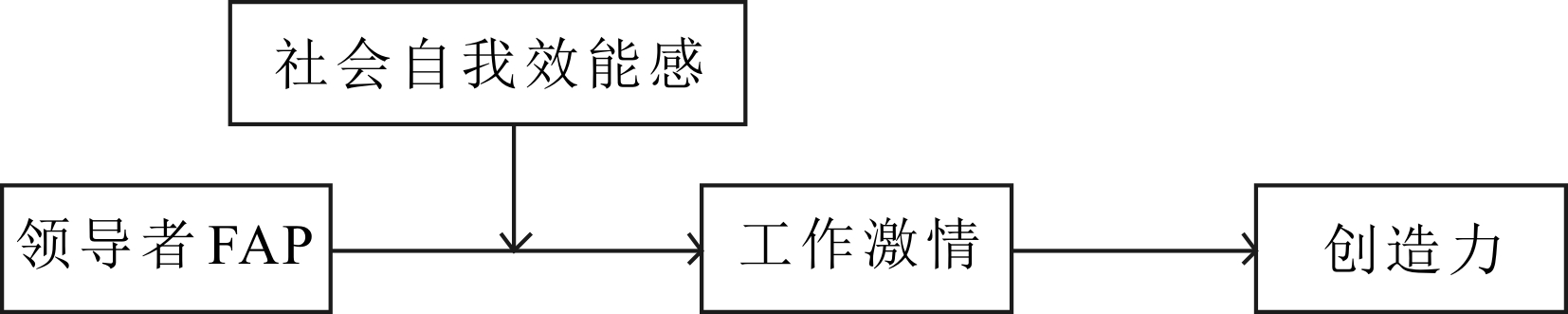

图1理论模型

郭衍宏1,2

(1.辽宁大学 商学院,辽宁 沈阳 110036;2.吉林师范大学 管理学院,吉林 四平 136000)

摘要:从内隐追随理论(Implicit Followership Theories,IFTs)反原型(Followership Anti-Prototype,FAP)切入,以212位领导者-追随者为研究对象,研究领导者FAP对追随者创造力的影响,同时检验工作激情的中介作用和社会自我效能感的调节作用。结果表明,领导者FAP对创造力有显著负向预测作用,对工作激情也有显著负向预测作用。工作激情在领导者FAP与创造力间起中介作用,社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间起负向调节作用,社会自我效能感弱化了工作激情在领导者FAP与创造力间的中介效应。研究结果不仅开拓了IFTs的FAP研究视角,也丰富了IFTs的内容。

关键词:领导者追随;自我效能感;工作激情;创造力

创新是引领企业发展的第一动力,而员工创造力是企业创新的基础。因此,提升员工创造力是企业生存和发展的必由之路。员工创造力形成机制具有多元性特征,领导者在其中占据重要地位[1-2]。现有研究主要从领导者特质、领导者行为和领导者-追随者关系视角探讨领导者对追随者创造力的影响[3-5],只有少数学者从领导者认知视角,使用内隐追随理论(Implicit Followership Theories,IFTs)从追随原型(Followership Prototype,FP)方面探究领导者对追随者创造力的影响[6-7]。

然而,在对IFTs的研究中,已有研究着重关注领导者FP所产生的影响[8-13],国内学者鲜有对领导者FAP后果变量的探究。若忽略该研究视角,将很难完整地描述IFTs全貌。现有学者已从双视角构建了IFTs框架。Sy[10]从FP和FAP两个维度建构了该理论框架。Junker等[14]从“理想追随者”和“非理想追随者”两方面探析了IFTs框架,而这些理论框架仍需实证研究验证。并且,国内学者呼吁基于FAP视角研究该理论[15]。因此,本文从FAP视角展开其对员工创造力影响的研究,以与现有FP对员工创造力影响的研究形成完整视角共同解读创造力,这也是对IFTs研究的有益补充。

近年来,学界对工作激情关注度不断上升,因为它在解释组织情境中的一些现象时,比幸福感、卷入度等构念具有更好的解释力[16]。同样,已有研究表明,其对创造力的剖析也提供了更可信的解释[17],故工作激情与个体创造力存在一定相关性。根据资源保存理论,当追随者面对领导者FAP时,其心理压力增加,心理资源流失[18],个体内部资源平衡被打破,这对追随者工作态度及积极情绪产生了负面影响[8],并最终影响个体工作激情。由此可以推断,领导者FAP与工作激情相关。因此,本研究探讨工作激情在领导者FAP与追随者创造力间的中介机制。

社会自我效能感是指社交情境中特殊的自我效能感,是个体对自己社交能力的主观信念,它能够对负面情绪起到一定缓冲作用,是影响人际互动质量的重要因素[19]。追随者面对领导者FAP给自身带来的心理负担,社会自我效能感能够有效提升追随者个体自我调节能力,调动其能动性和应对性,降低不适应性[20],以减少领导者FAP对追随者工作激情的削弱。由此可推断,社会自我效能感能够起到积极补给心理资源的作用,缓解由领导者FAP带来的压力。因此,本文检验社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间的调节作用。

综上所述,本研究从资源保存理论视角探索领导者FAP作用于追随者创造力的机制,并主要关注两个问题:①探讨工作激情在领导者FAP与创造力间的中介作用,揭示领导者FAP的作用“黑箱”;②考查社会自我效能感在以上中介机制中的调节作用,明确中介作用边界。

IFTs是一个新兴研究议题,它建立在内隐领导理论(Implicit Leaderhip Theories,ILTs)的基础之上,二者均是认知科学引入组织行为学的产物。其中,Sy[10]提出的关于IFTs的内涵和维度最具代表性。Sy[10]认为,IFTs是个体对追随者存储于头脑之中的认知结构。在追随者产生实际行为后,个体将对该行为与原认知结构进行比较,得出追随者行为是否符合预期结论,以判断其是有效还是无效的追随者。同时,Sy[10]提出IFTs包括FP和FAP两个二阶因子。其中,FP包括勤勉、热情和好公民,FAP包括不顺从、不称职和从众。本研究中领导者FAP是指领导者认为追随者是不顺从、不称职和从众的个体。除此之外,已有研究表明,领导者-追随者的FP或FAP是否匹配,将对同一结果变量产生不同的影响[12]。因此,为使本研究更加严谨,本文探讨领导者-追随者FAP匹配情境下的相关问题。

基于过程观,创造力是指针对特定问题的机会识别能力、信息收集能力、创意产生能力和创意评估能力[21]。基于结果观,创造力是指新颖且实用的理念、想法、程序或事物[22]。由于基于结果观的创造力更适用于实证研究,故本研究采用后者作为研究对象。回顾已有文献,影响创造力的因素可分为个体特征、工作特征、领导特征和组织特征等[23-26];而领导者作为组织管理的关键要素,其对追随者创造力的影响一直备受关注。根据认知-行为链,由于领导者持有对追随者的负面认知,这将使领导者实施与负面认知相符的行为。因此,领导者FAP将对追随者创造力产生负面影响。①领导者FAP促使领导者在态度上减少对追随者的喜爱程度、信任与期待[9]。领导者对追随者的低期望性要求将引发领导者的低水平支持。领导者在工作中提供较少的示范行为、信息传输和言语鼓励,将降低员工对自身创造力的期待[27],从而削弱个体创造动机,进而降低个体创造性;②领导者FAP将减少领导-成员间的互动,降低领导-成员交换质量[8-9],这使追随者个体在发挥创造性过程中无法及时得到反馈,进而降低员工反馈寻求行为的频率和广度,并导致目标模糊,最终损害个体创造力[28];③领导者FAP在诱发领导者对追随者的负面感官后,领导者将对追随者进行不当督导[29],而不当的监管行为将对追随者创造力产生负面影响。综上所述,本研究提出以下假设:

H1:领导者FAP对追随者创造力具有负向影响。

哲学家和心理学家最初关注一般激情研究。随后,Vallerand[30]将一般激情引入工作情境中,并将其定义为:对人们偏好行为的一种强烈倾向,个体认为这个行为很重要,并愿意投入时间和精力。工作激情能够使个体在工作中体验到个体价值和意义,使其具有强烈的积极情绪、内在驱动力,并愿意投入更多时间和精力参与工作[31]。因此,从定义中可以解析,工作激情包含3个方面:情感(对行为强烈偏好)、认知(体验到个体价值和意义)和行为(投入更多时间和精力)。

领导者FAP通过影响追随者工作激情的3个方面即情感、认知和行为,进而作用于追随者创造力。首先,领导者FAP会显著降低追随者的组织承诺,破坏追随者对组织的情感和粘性。当追随者减少对工作本身和组织的喜爱时,将从情感方面削弱其对工作本身的强烈倾向,降低工作投入,同时使追随者在心理上对于创造性工作产生抵触和厌恶心理[32-33],创造性意愿降低,个体创造内驱力下降,愿意为此主动收集信息和获取资源的能力降低[34],最终负面作用于个体创造力。其次,根据皮格马利翁效应,领导者FAP降低了领导者对追随者的绩效期望,进而使得追随者实际工作绩效不明显[9]。低水平绩效结果使追随者个体低估了自己行为的重要性,削弱了自身对于工作价值的判断。社会认知过程表明,当追随者无法感知到自身工作的意义和价值时,将减少工作努力,最终导致追随者个体工作激情减弱,负面影响个体创造性结果的产生[35]。最后,领导者FAP对追随者的组织公民行为具有显著负面影响,这将使追随者减少工作以外有利于组织发展的行为[8]及自身对工作时间和精力的额外投入。进而,个体愿意花费更多时间和精力探索新知识的认知能力减弱,导致追随者自我实现感和自我认同感被削弱,工作激情受损,由此产生更低水平的创造意向[36]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:领导者FAP对追随者工作激情具有负向影响。

H3:工作激情在领导者FAP与追随者创造性间起中介作用。

社会自我效能感来源于自我效能感,是自我效能感在社交情境中的具体化运用。社会自我效能感是指个体对自身参加社交任务且在社会互动中发展、维持人际关系能力的自信心和信念[19],它能够影响个体在人际交往过程中的互动策略和互动质量,与自我效能感和其它一般情境下的自我效能感相比,其通过影响与同事、领导者的互动质量,进而影响个体人际关系和谐程度,最终影响个体工作绩效。因此,社会自我效能感能够更加准确地预测个体在工作中的表现。

社会自我效能感包括4个维度:社交聚会、公众表现、寻求与提供帮助、冲突管理[20]。追随者社会自我效能感的4个维度均能够调节领导者FAP对追随者工作激情的影响。首先,拥有高社会自我效能感的个体相信,虽然领导者预先持有对追随者的负面认知,但追随者并不总是处于被动地位。追随者可采取积极主动的互动模式影响领导者认知,最终改善领导-成员关系[37]。因此,此类追随者更倾向于主动寻求或创造社交机会,并能够利用社交聚会展现自我,同时相信自己能够在社交聚会中表现出色[38]。在与领导者互动过程中,高社会自我效能感追随者无负担感,视社交聚会为机会,并能够激发自身社交及工作热情。其次,高社会自我效能感个体拥有低水平社交焦虑,对于社交任务的态度更加积极[39],他们倾向于与环境互动,有信心也有能力在公众场合与他人进行良好沟通,并在领导者心目中进行印象管理,进而增强自身工作动机与激情。再次,高社会自我效能感个体在社交中具有主动性和独立性,个体具有在新情境中发展个人人际关系的能力[19]。因此,他们相信自己在组织中能够更好地利用资源,确信自己在社交过程中能够获得回报并提供他人所需帮助,进而保持自身工作激情。最后,高社会自我效能感个体社会适应性较好,在冲突中感受到的压力较小[40]。而且,该类个体相信自己能够建立和使用对自身有利的关系网络,并与目标对象建立友谊关系和形成联盟。在面对不同情境时,能够针对不同情况灵活地开展人际关系互动,使用适当策略解决冲突,以扫清自身工作障碍并保持工作动力。据此,提出如下假设:

H4:社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间起负向调节作用,即社会自我效能感越强,领导者FAP对工作激情的影响越弱。

在以上论述中,本研究假设:工作激情中介了领导者FAP与追随者创造力间的正向关系;社会自我效能缓解了领导者FAP与工作激情间的负向关系,追随者社会自我效能感越强,越能够降低领导者FAP对工作激情的影响力。根据这些假设可进一步推论,社会自我效能感越强,领导者FAP通过工作激情影响创造力的负向作用越弱。也即,工作激情的中介作用受到社会自我效能感的调节,是一个被调节的中介效应。基于此,本文提出以下假设:

H5:社会自我效能感有助于弱化工作激情在领导者FAP与追随者创造力之间的中介效应。

基于以上分析,本研究构建理论模型如图1所示。

图1理论模型

本研究数据选取辽宁、吉林两省3家企业,调查对象包括追随者及其领导者,并对二者进行配对和编码。在问卷发放之前,课题组联系企业人力资源部,在征得其同意后,说明调查目的和程序。在调查实施过程中,企业追随者及领导者在了解调查目的、调查匿名性和保密性后,自愿填写调查问卷,调查问卷当场发放,并在当天立即回收。为减少同源偏差问题,本调查分两次进行,时间间隔为2个月。第一时间点测量领导者FAP和追随者社会自我效能感,第二个时间点测量追随者工作激情和创造力。

在第一次调研中,对领导者和追随者分别发出调查问卷500份,回收有效配对问卷403份,回收率为80.6%。在第二次调研中,对有效填写了第一次调研问卷的403名追随者再次发放问卷,回收有效问卷272份,回收率为67.5%。因此,研究样本由272份追随者问卷和配对的272份领导者问卷构成,剔除60份无效问卷后,有效问卷212份,问卷有效率为77.9%。在这些样本中,男性占37.8%,女性占62.2%;年龄方面,30岁以下占9.6%,30~40岁占55.3%,40~50岁占20.4%,50岁以上占14.7%;教育背景方面,专科及以下占26.8%,本科占66.8%,硕士研究生占4.3%,博士研究生占2.1%。

本研究采用量表均在英文语境下开发,对于已有中国学者进行翻译和修订的量表,则采用中文版本;对于尚未修订的领导者FAP量表和社会自我效能感量表,研究者遵循“翻译—回译”步骤,将其翻译为中文版本。首先,由3名企业管理博士将英文原版量表翻译成中文。其次,由另外3名企业管理博士将其回译成英文。最后,请1名企业管理博士将3个版本量表进行比较分析,并对中文版本量表提出修改意见。除人口统计学变量外,其它变量均采用Likert7点计分法,“1”表示“强烈不同意”,“7”表示“强烈同意”。

(1)领导者FAP。本研究中领导者FAP测量工具采用Sy[10]开发的多维度IFTs (FAP)量表。该量表分为3个维度:从众、不顺从和不称职,在此基础上包括9个题项。本研究中,该量表由直接领导者基于Likert7点计分法对追随者进行评价。样本题项包括“追随者是缺乏经验的”等,本研究中该量表信度为0.72。

(2)创造力。本研究对于创造力的测量采用Farmer[41]等编制的四条目量表。国内研究也支持该量表在不同群体中都具有适用性。本研究中,该量表由追随者基于Likert7点计分法进行评价。样本题项包括“我总是率先尝试新想法和新方法”等,本研究中该量表信度为0.75。

(3)社会自我效能感。对于社会自我效能感的测量采用Fan[20]等开发的社会自我效能感问卷(PCQ)。该量表包括4个维度:社交聚会、公众表现、寻求与提供帮助、冲突管理,本文基于此开发了22个题项问卷。本研究中,该量表由追随者基于Likert7点计分法进行评价。样本题目包括“我对邀请共事者参加办公室同事生日聚会持有信心”等,本研究中该量表信度为0.82。

(4)工作激情。本文对于工作激情的测量使用Valleranf[30]等开发的工作激情问卷量表,该量表共19个题项,其中14个题项用于测量企业员工在目前工作状况下的和谐激情与强迫激情现状,另外5个条目用于测量激情标准,以判断追随者是否具有工作激情。结合本研究,使用后者的5个题项进行测量。本研究中,该量表由追随者基于Likert7点计分法进行评价。样本题目包括“我在工作上花费大量时间”等,本研究中该量表信度为0.84。

(5)控制变量。已有研究表明,追随者背景变量(如年龄、教育背景、性别)影响追随者工作态度和工作行为。因此,本研究对这些变量进行控制,并对年龄、学历、性别进行编码。例如,教育背景“1=专科及以下,2=本科,3=硕士研究生,4=博士研究生”。

由于本研究中的自变量、因变量、中介变量和调节变量均来自于自我报告,可能存在共同方法偏差问题,因此可使用AMOS21.0进行Harman单因素检验。探索性因子分析表明,在未旋转情况下出现了4个因子,且第一因子方差解释力为33.34%,由此说明不存在严重的共同方法偏差问题。

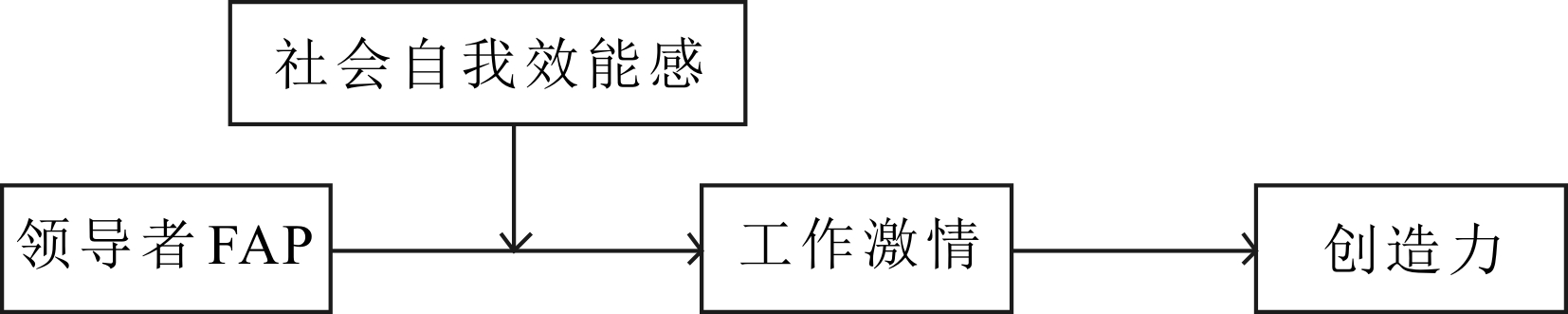

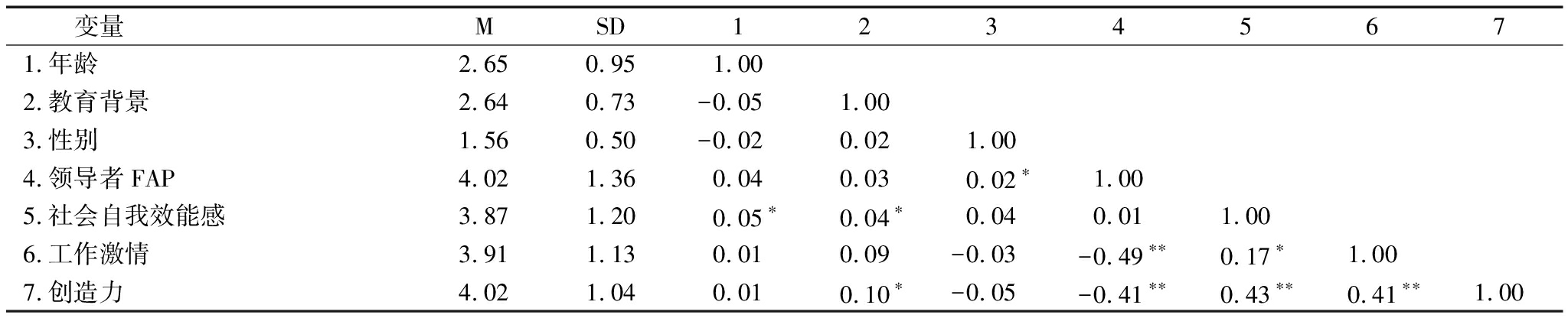

为验证领导者FAP、社会自我效能感、工作激情和创造力区分效度,采用AMOS21.0对关键变量进行验证性因子分析。如表1所示,包含了领导者FAP、社会自我能感、工作激情和创造力的4因子结构拟合较好(χ2/df=1.27,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.04),而因子合并后的3因子模型、2因子模型和单因子模型结构均不可接受。因此,该研究涉及的4因子模型区分效度更好。

表1验证性因子分析结果

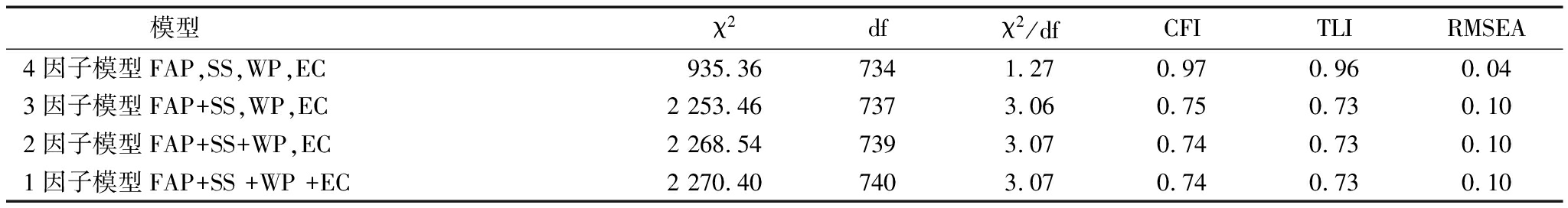

本研究使用SPSS19.0进行描述性统计分析。表2总结了各变量均值、标准差和相关系数。领导者FAP与工作激情(r = -0.49,p<0.01)和创造力(r=-0.41,p<0.01)显著负相关。社会自我效能感与工作激情(r=0.17,p<0.05)和创造力(r=0.43,p<0.01)显著正相关。同时,工作激情与创造力(r=0.41,p<0.01)显著正相关。此外,年龄(r=0.05)、教育背景(r=0.05)与社会自我效能感都显著正相关。性别(r=0.20)与领导者FAP显著正相关,表明年龄、教育背景和性别3个变量会对其它变量产生影响。

本文使用AMOS21.0对假设进行检验,并采用非对称区间估计方法进行中介检验,中介作用检验结果如表3所示。领导者FAP显著影响工作激情(r=-0.67,p<0.001),假设H2得到验证。工作激情显著影响创造力(r=0.72,p<0.01)。领导者FAP通过工作激情影响创造力的中介效应值为-0.48,CI95=[-0.89 -0.01]。综上所述,工作激情在领导者FAP与创造力关系间起中介作用,假设H3得到验证。同时,说明领导者FAP能够负向影响创造力,假设H1得到验证。

表2描述性统计结果

注:**为p<0.01,*为p<0.05

表3工作激情的中介作用检验结果

注:***为p<0.001,**为p<0.01

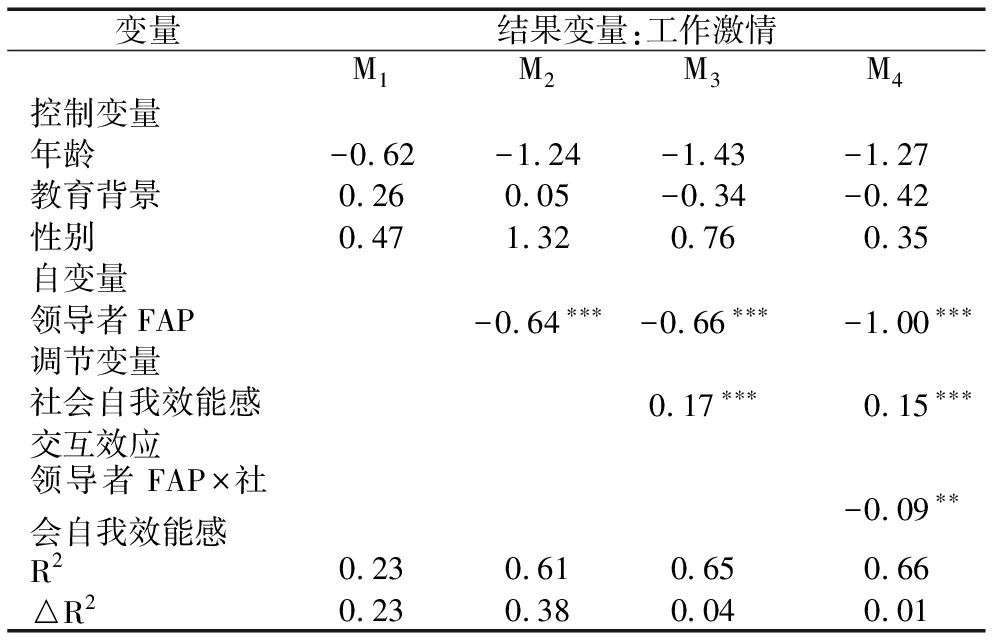

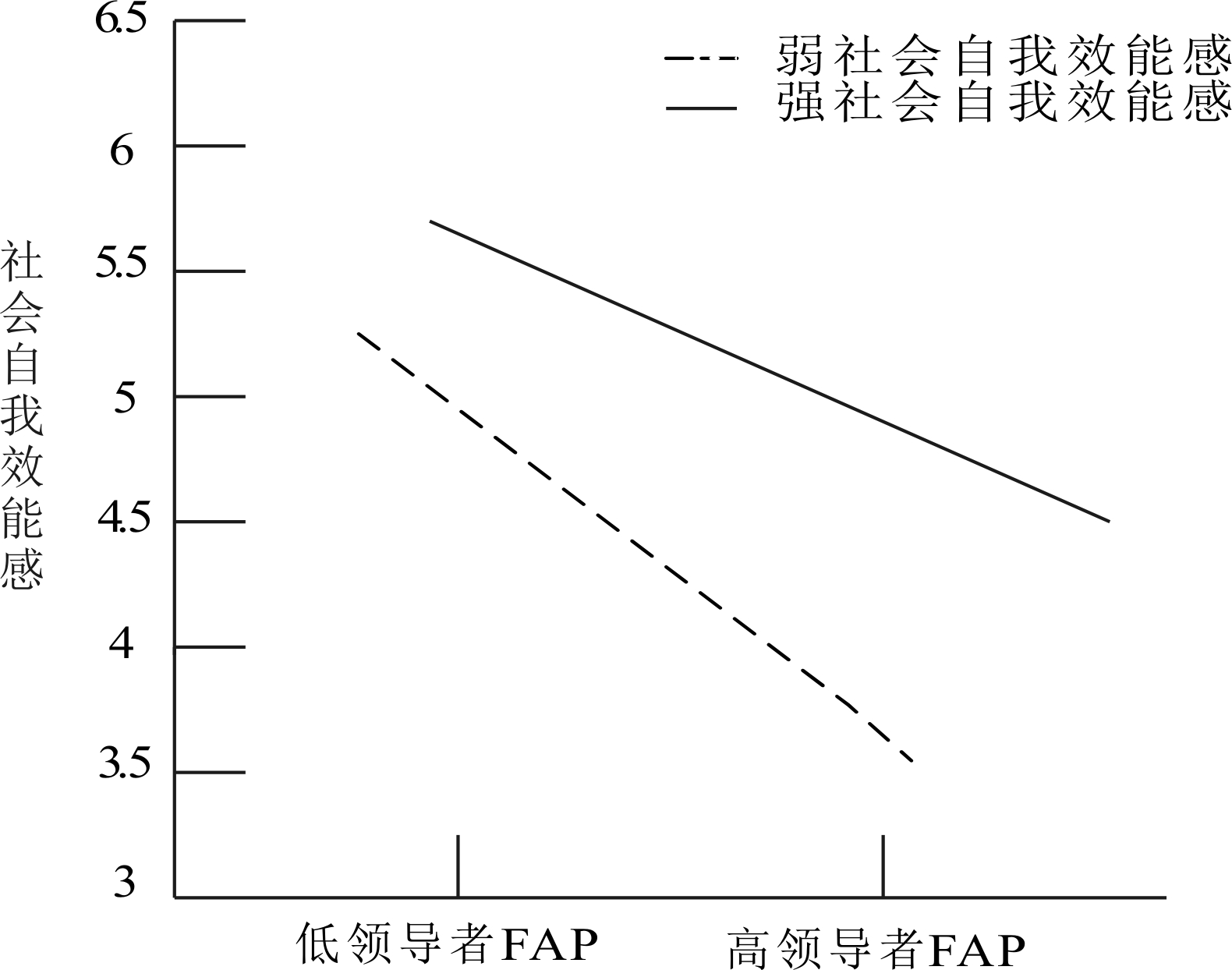

在进行调节作用检验之前,本文使用SPSS19.0对领导者FAP和社会自我效能感两个变量数据进行中心化处理,再进行层级回归分析,社会自我效能感调节作用检验结果如表4所示。表4中的M4显示,领导者FAP与社会自我效能感交互作用显著,且交互系数为负(β=-0.09,p<0.01)。这表明,社会自我效能感越弱,领导者FAP对工作激情的负向影响越强。因此,假设H4成立。同时,图2更加直观地反映了社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间的调节作用。

假设H5提出,社会自我效能感弱化了工作激情在领导者FAP与创造力间的中介效应。为了验证这一被调节的中介效应假设,本文运用AMOS21.0,采用拔靴法(bootstrapping method)检验在不同社会自我效能感水平下,工作激情在领导者FAP与创造力间所起的中介效应。本文将自变量对中介变量的效应、中介变量对因变量的效应(前两者组合构成了自变量对因变量的间接效应),以及自变量对因变量的直接效应,按照调节变量不同水平分别进行模拟运算和对比,检验结果如表5所示。从表5可以看出,当社会自我效能感较弱时,领导者FAP对工作激情的影响显著(r=-0.50,p<0.01);当社会自我效能感较强时,领导者FAP对工作激情的影响也显著(r=-0.46,p<0.01),并且存在显著差异(△r=0.04,p<0.01)。此外,表5结果显示,当社会自我效能感较弱时,领导者FAP对创造力的间接影响显著(r=-0.25,p<0.01);当社会自我效能感较强时,领导者FAP对创造力的间接影响也显著(r=-0.30,p<0.01),并且二者差异显著(r=0.05,p<0.01)。这说明,社会自我效能感弱化了工作激情在领导者FAP与创造力间的中介效应,从而支持了假设H5。

表4社会自我效能感调节作用检验结果

注:***为p<0.001,**为p<0.01,*为p<0.05,下同

图2社会自我效能感对领导者FAP与工作激情的调节作用

表5被调节的中介效应检验结果

注:PMX:领导者FAP对工作激情的影响;PYM:工作激情对创造力的影响;PYX:领导者FAP对创造力的影响

本研究立足于FAP,以辽宁省、吉林省3家企业212位领导者-追随者为研究对象,探讨领导者FAP对追随者创造力的影响,并检验工作激情和社会自我效能感在领导者FAP对创造力影响的中介作用,得出以下结论:①领导者FAP对追随者创造力有显著负向预测作用,其对工作激情也有显著负向预测作用;②工作激情在领导者FAP与创造力间起中介作用。领导者FAP通过降低追随者工作激情,进而影响追随者创造力;③社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间起负向调节作用。具体来看,社会自我效能感较高的追随者面对领导者FAP情境时,工作激情较低;④社会自我效能感弱化了工作激情在领导者FAP与创造力间的中介效应。

首先,IFTs是近年来西方组织行为学研究的新兴热点,西方学者重点关注了该理论的内涵、结构、前因变量和后果变量。但是,国内学者主要从领导者FP视角进行研究,鲜有FAP视角的研究成果。本研究从领导者FAP出发,对追随者创造力进行剖析,正是对IFTs研究视角的丰富。其次,已有领导者对追随者创造力的影响研究主要从领导者特质、领导者行为和领导者-追随者关系视角展开。本研究则从IFTS的FAP角度分析,从领导者认知视角解读追随者创造力。再次,工作激情在领导者FAP与追随者创造力间的中介作用验证了资源保存理论。对于工作激情变化,多数学者基于自我调节理论进行了探讨,其是指个体在有意识情况下进行自我调动,以维持或者改变个体工作激情,强调个体主动调节自我心理状态和行为过程。本研究从资源保存理论出发,解释工作激情变化,强调的是工作激情的被动变化。最后,社会自我效能感在领导者FAP与工作激情间所起的负向调节作用,是将社会自我效能感引入组织行为学研究的例证。国内外关于社会自我效能感的研究主要关注儿童、青少年和大学生群体,并将大学生视为整个成年人研究群体。这种扩展并不严谨,其结论也有待考证。本研究将研究对象设定为工作情境中的成年人群体,研究结果更能说明成年人群体社会自我效能感的作用,同时也响应了学者将社会自我效能感引入组织行为学的呼吁,实现了扩大社会自我效能感研究情境的目的。

创新是企业发展的根本动力,而追随者创造力则是企业创新的源泉。特别是在市场竞争程度不断加剧的情况下,追随者创造力水平对于企业生存与发展至关重要。企业管理者期望追随者富有创造力并能够将其转化为生产价值。但在管理过程中,由于管理者对追随者个体的负面认知,可能会对追随者创造力产生负面影响,而本研究结论可为组织人力资源管理实践提供一些参考。研究结果显示,领导者对追随者的负面认知使追随者工作激情减弱,甚至不利于个体发挥创造力。但是,社会自我效能感强大的追随者更易抵御领导者负面认知对自身产生的影响。因此,本研究为组织发展提出如下建议:①管理者应增强自我修炼。针对追随者的不良表现,领导者在心理上应理性看待,在行为上应积极引导,以帮助追随者改善自身行为。同时,企业也应为管理者提供角色认知培训,帮助管理者清晰定位自身角色,协助其形成领导者与教练员双重角色定位;②从情绪角度加强对员工工作激情的干预。员工的不良情绪能够损害个体创造力。因此,有必要加强对员工不良情绪的监测、评估和预警,完善员工情绪疏导与调适体系,促进员工情绪交流渠道畅通。同时,从企业层面应培育支持性企业文化,注重人文关怀,加强组织对员工的心理支持,避免不良心态积累恶变,保护与维持员工的工作激情;③个体的社会自我效能感并非一成不变,企业应通过培训对追随者社会自我效能感进行干预。企业既可以邀请专业咨询公司提供全员社会自我效能感提升课程,以提高追随者表现,又可以通过开展以“社会自我效能感”为主题的活动,为员工提供“一对一”指导与帮助,进而提升员工社会自我效能感,最终减弱外部环境对追随者的负面影响。这些做法都有助于降低对个体创造力的损害,进而使组织和追随者个体受益。

本研究在理论建设方面虽然作出了一些贡献,并具有一定的实践指导意义,但仍存在一些局限性。首先,本研究采用的测量量表多数由国外学者在国外情境下开发,尽管具有良好信度和效度,但与本土化量表相比,其适用性较差。其次,本研究样本是由研究者自行选择的,这可能会提高内部效度,但也会削弱外部效度,后续研究应扩大地区和行业范围。

未来研究可继续从IFTs的FAP角度展开。本研究只是从领导者FAP视角探讨和验证其对追随者创造力的影响,并加入了工作激情和社会自我效能感两个变量。未来可从以下几个方面继续进行扩展研究:首先,开拓领导者FAP前因变量的研究,探究领导者FAP形成的原因。例如,领导者家庭教养方式、人格特质等。其次,继续拓展领导者FAP的后果变量研究,以丰富该视角。例如,领导者FAP是否会使追随者产生情绪劳动、离职行为等。最后,基于中国情境开展对领导者FAP的本土化研究。例如,法家文化中的法治精神等。经过以上拓展,IFTs的FAP视角研究将会更加清晰。

参考文献:

[1] 古银华,卿涛,杨付,等.包容型领导对下属创造力的双刃剑效应[J].管理科学,2017,30(1):119-130.

[2] 雷星晖,单志汶,苏涛永,等.谦卑型领导行为对员工创造力的影响研究[J].管理科学,2015(2):115-125.

[3] LIU S, SCHULER R S, ZHANG P.External learning activities and employee creativity in Chinese R&D teams[J].Cross Cultural Management-an International Journal, 2013, 20(3):429-448.

[4] AMABILE T M, PILLEMER J.Perspectives on the social psychology of creativity[J].Journal of Creative Behavior, 2012, 46(1):3-15.

[5] BASU R, GREEN S G.Leader-member exchange and transformational leadership:an empirical examination of innovative behaviors in leader-member dyads[J].Journal of Applied Social Psychology, 1997, 27(6):477-499.

[6] KONG M, XU H, ZHOU A, et al.Implicit followership theory to employee creativity:the roles of leader-member exchange, self-efficacy and intrinsic motivation[J].Journal of Management & Organization, 2017, 18(7):1-15.

[7] KONG M, GAO P, YANG L.How does implicit followership theories influence employee's creativity[C].America:Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2016(1).

[8] DUONG J.Leaders' conceptions and evaluations of followers as antecedents of leadership style, leader-member exchange and employee outcomes[D].San Diego:Alliant International University, 2012.

[9] WHITELEY P, SY T, JOHNSON S K.Leaders' conceptions of followers:implications for naturally occurring Pygmalion effects[J].Leadership Quarterly, 2012, 23(5):822-834.

[10] SY T.What do you think of followers? examining the content, structure, and consequences of implicit followership theories[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, 113(2):73-84.

[11] 孔茗, 钱小军.被领导者“看好”的员工其行为也一定好吗?内隐追随对员工行为的影响[J].心理学报,2015,47(9):1162-1171.

[12] 彭坚,王霄.与上司“心有灵犀”会让你的工作更出色吗?追随原型一致性、工作投入与工作绩效[J].心理学报,2016,48(9):1151-1162.

[13] 祝振兵,罗文豪,曹元坤.领导会视谁为圈内人?内隐追随与领导——成员交换关系研究[J].科技进步与对策,2017,34(11):140-146.

[14] JUNKER N M, STEGMANN S, BRAUN S, et al.The ideal and the counter-ideal follower-advancing implicit followership theories[J].Leadership & Organization Development Journal, 2016, 37(8):1205-1222.

[15] 杨红玲, 彭坚.内隐追随理论研究述评[J].外国经济与管理,2015,37(3):16-26.

[16] 蒋昀洁,张绿漪,黄庆,等.工作激情研究述评与展望[J].外国经济与管理,2017,39(8):85-101.

[17] 张剑,宋亚辉,叶岚,等.工作激情研究:理论及实证[J].心理科学进展,2014,22(8):1269-1281.

[18] JIANG J Y, LAW K S, SUN J J M.Leader-member relationship and burnout:the moderating role of leader integrity[J].Management and Organization Review, 2014, 10(2):223-247.

[19] SMITH H M, BETZ N E.Development and validation of a scale of perceived social self-efficacy [J].Journal of Career Assessment, 2000, 8(3):283-301.

[20] FAN J, LITCHFIELD R C, ISLAM S, et al.Workplace social self-efficacy:concept, measure, and initial validity evidence[J].Journal of Career Assessment, 2013, 21(1):91-110.

[21] AMABILE T M.The social psychology of creativity:a componential conceptualization[J].Contemporary Sociology, 1983, 13(5):637.

[22] ANDERSON N, POTOCNIK K, ZHOU J.Innovation and creativity in organizations:a state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework[J].Journal of Management, 2014, 40(5):1297-1333.

[23] 潘静洲, 王震, 周文霞,等.LMX差异化对创造力的影响:一项多层次研究[J].管理科学学报,2017,20(2):108-126.

[24] 丁琳,耿紫珍,白少君,等.工作压力对员工创造力的权变作用——心理授权的调节效应[J].科技进步与对策,2017,34(17):148-153.

[25] 刘新梅,赵旭,陈玮奕.流程正式化一定妨碍创造力吗——知识治理与环境不确定性的作用[J].科学学研究,2017,35(2):189-196.

[26] 吴士健,孙专专,刘新民.知识治理模式、组织学习方式及平衡策略对组织创造力的影响[J].科技进步与对策,2017,34(16):132-139.

[27] 贡喆,彭杨,王贤,等.高恶意创造力者的注意偏向和冲动控制特征[J].中国临床心理学杂志,2017,25(4):613-617.

[28] SHALLY C E, GILSON L L, BLUM T C.Interactive effects of growth need strength, work context, and job complexity on self-reported creative performance[J].Academy of Management Journal, 2009, 52(3):489-505.

[29] STOBBELEIR K E M D, ASHFORD S J, BUYENS D.Self-regulation of creativity at work:the role of feedback-seeking behavior in creative performance[J].Academy of Management Journal, 2011, 54(4):811-831.

[30] VALLERAND R J, HOULFORT N.Passion at work:toward a new conceptualization[M].North Carolina:Information Age Publishing, 2003:175-204.

[31] BIRKELAND I K, NERSTAD C.Incivility is (not) the very essence of love:Passion for work and incivility instigation[J].Journal of Occupational Health Psychology, 2015, 21(1):77.

[32] 汪国银, 张文静, 陈刚,等.“我是”、“我能”、“我愿”——工作激情对员工创造力的影响路径研究[J].中国人力资源开发,2016(22):28-35.

[33] 杨仕元,卿涛,岳龙华.从支持感到员工创造力——二元工作激情的联合调节作用[J].科技进步与对策, 2018, 35(4):108-117.

[34] GABA V, BHATTACHARYA S.aspirations, innovation, and corporate venture capital:a behavioral perspective[J].Strategic Entrepreneurship Journal, 2012, 6(2):178-199.

[35] ZHOU J, SHALLEY C E, PRESS P.Handbook of organizational creativity[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, 2008:122-125.

[36] CLERCQ D D, HONING B, MARTIN B.The roles of learning orientation and passion for work in the formation of entrepreneurial intention[J].International Small Business Journal, 2013, 31(6):652-676.

[37] 顾佳旎, 孟慧, 范津砚.社会自我效能感的结构、测量及其作用机制[J].心理科学进展, 2014, 22(11):1791-1800.

[38] VAN SCOTTER J R, MOTOWIDLO S J.Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance[J].Journal of Applied Psychology, 1996, 81(5):525-531.

[39] BANDURA A.Social foundations of thought and action:a social cognitive theory[M].New Jersey:PRENTICE-HALL, 1986:62-65.

[40] FAN J, MENG H, ZHAO B,et al.Further validation of a U.S.adult social self-efficacy inventory in Chinese populations[J].Journal of Career Assessment, 2012, 20(4):463-478.

[41] FARMER S M, TIERNEY P, KUNG-MCINTYRE K.Employee creativity in Taiwan:an application of role identity theory[J].Academy of Management Journal, 2003, 46(5):618-630.

Guo Yanhong1,2

(1. Business School, Liaoning University, Shenyang 110036, China; 2. School of Management, Jilin Normal University, Siping 136000, China)

Abstract:Selected samples of 212 employees and their leaders as our research targets, and studied the influence of leaders′ FAP on the subordinates′ creativity from the perspective of the Followership Anti-Prototype (FAP) of the Implicit Followership Theories (IFTs). At the same time, the mediating role of work passion and the moderating role of social self-efficacy were tested. The results show that leaders′ FAP has a significant negtive predictive effect on creativity and work passion; work passion plays an mediating role between the leaders′ FAP and the creativity; Social self-efficacy plays a negative role between leaders′ FAP and work passion. Social self-efficacy weakens the work passion′ mediating role between leaders′ FAP and creativity. Therefore, the results not only explore the FAP research perspective of IFTs, but also enrich the contents of IFTs.

KeyWords:Followership Anti-Prototype; Self-Efficacy; Work Passion; Creativity

作者简介:郭衍宏(1987-),女,吉林通化人,辽宁大学商学院博士研究生,吉林师范大学管理学院讲师、系主任,研究方向为组织行为学。

基金项目:教育部人文社会科学项目(17YJCZH077);吉林省社会科学项目(2016B82);吉林省科技厅软科学项目(20160418093FG)

收稿日期:2018-04-26

文章编号:1001-7348(2018)21-0134-08

文献标识码:A

中图分类号:F272.92

DOI:10.6049/kjjbydc.2018010765

(责任编辑:王敬敏)