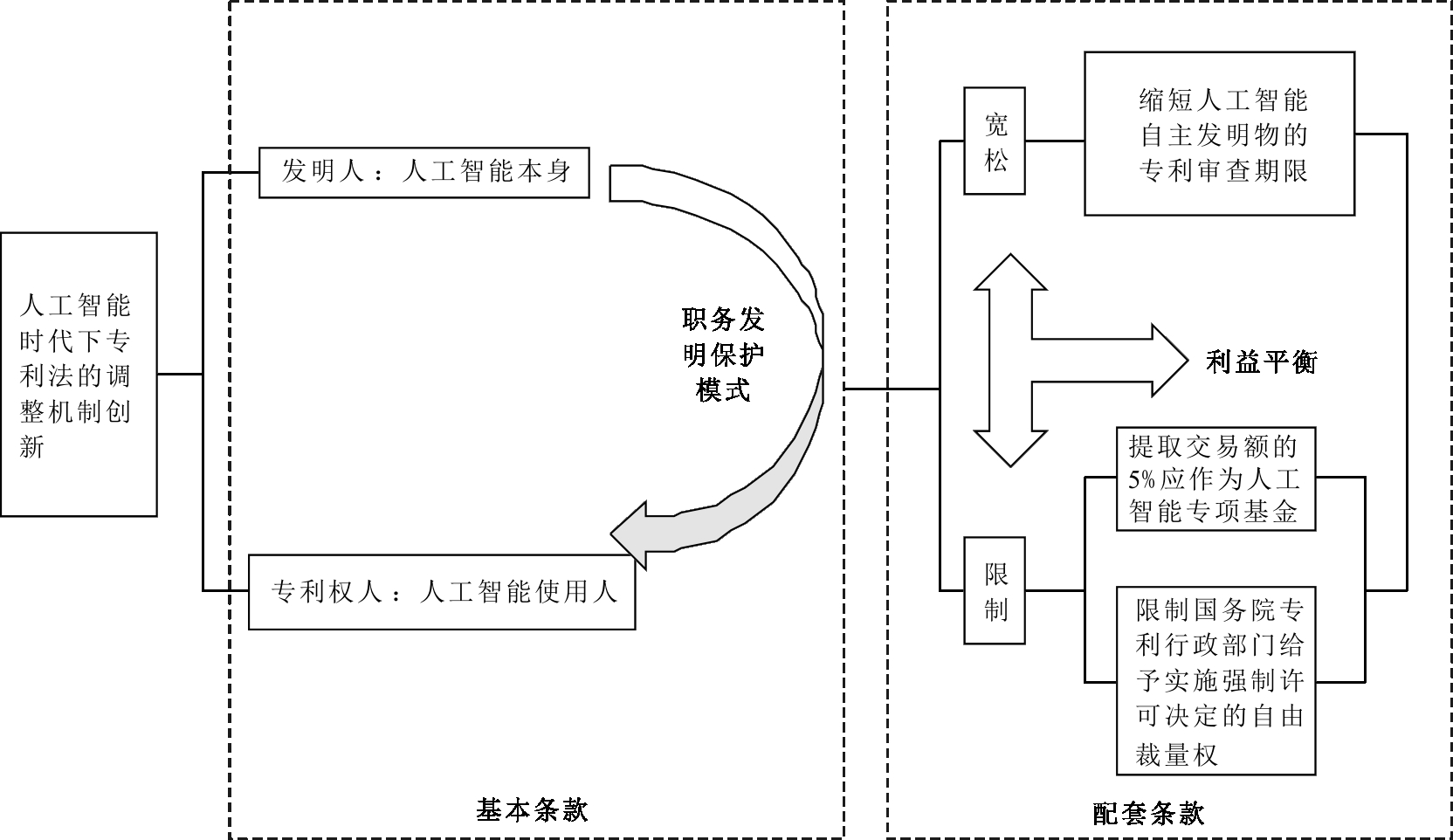

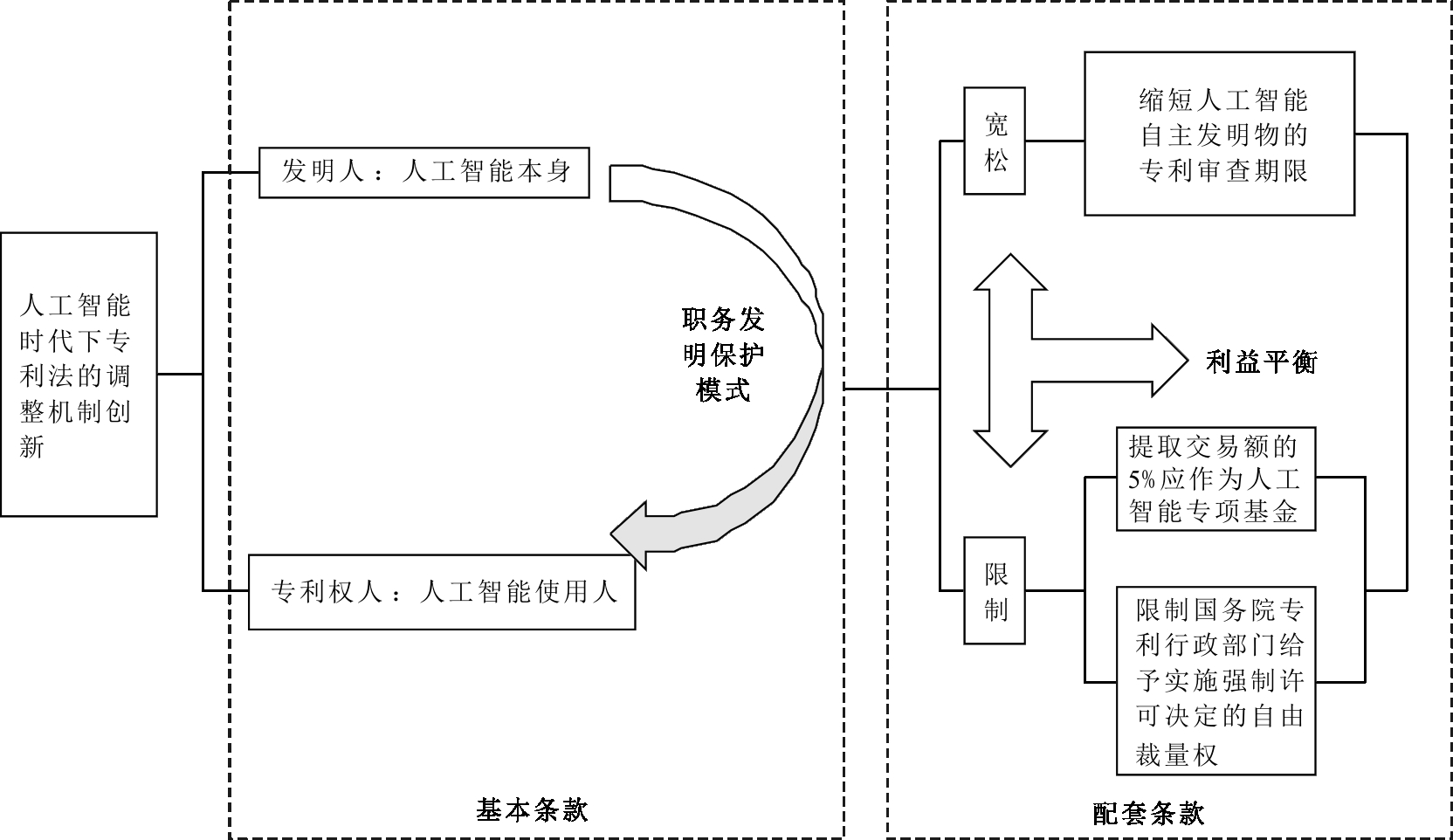

图1 人工智能时代下专利法的调整机制创新

刁 舜

(北京师范大学 法学院,北京 100875)

摘要:人工智能是当今世界科技发展的潮流,在没有人类干预的情况下,人工智能可逐步实现自主发明创造。然而,现行法律并没有厘定人工智能自主发明物的法律地位,导致法律对其的适用出现失灵态势,而先行者优势保护模式、添附保护模式以及职务发明保护模式等是当前理论上比较典型的应对之策。其中,职务发明保护模式更契合人域法的法治秩序以及我国专利保护环境。人工智能本身被视为雇员而拟制为发明人,人工智能使用人被视为雇主而成为专利权人。此外,《专利法》应在专利审查期限上为人工智能自主发明物开辟“绿色通道”,在动态流转中提取交易额的5%作为人工智能专项基金,并完善强制许可条款。

关键词:人工智能;专利法;自主发明;保护模式;职务发明

人工智能的概念最早由麦卡锡在1956年的达特茅斯会议上提出,但“让机器像人类一样思考”的设想与践行早已有之,譬如在古希腊神话里,铁匠之神赫菲斯托斯制造了具有自我意识的机器人;达芬奇在16世纪设计了一个可编程且能走路的机械狮子。如今,人工智能已成为人类生活不可或缺的一个部分,其发展逐渐呈现出3A特征,即先进性(Advanced)、自动性(Automated)以及自主性(Autonomous)[1]。机器不再只是人类的工具,它还具备了思考能力,在不受人类干预的情形下,能自主完成发明创造,比如遗传编程、人工神经网络、机器人科学家[2]。但是,法律秩序通常是以“人”为中心展开规则设计的,面对能够思考的机器人,在法律上究竟归属于人还是物?由人工智能自己创造的发明物是否具有可专利性?在发明物归属以及利益分享方面,其与人工智能程序设计人、人工智能所有权人、人工智能使用人的关系如何协调与平衡?这些问题影响着法律适用性及人工智能产业发展。如今,美国、欧盟、日本等国家和地区已经开始着手研究适用于人工智能的保护法案,如美国国会于2017年12月提出《人工智能未来法案》,欧盟委员会将从2018年春季起草人工智能相关法案,日本政府于2018年2月9日在内阁会议上决定针对人工智能制定《提高生产性特别措施法案》。为此,本文拟以人工智能自主发明创造为切入点,通过文献梳理,采用比较研究方法,结合我国专利保护环境,分析探讨适用于人工智能自主发明物的法律保护模式,旨在为人工智能自主发明物保护提供一条新的进路。

随着科技发展,机器已经学会思考,使得人工智能在诸多方面与人类具有相似性,如创造性。与传统机器按照人类预期执行任务不同,人工智能可在没有人类干预的情况下,通过对“算法”进行深度学习,获取大量知识和技能,产生人类预期之外的创造性成果;人工智能具有一定的辨别及控制能力。人工智能系统能从外部世界获取数据,选择性地施以某些行为以最大限度地实现某个特定目标[3]。但在机能构造方面,人工智能始终与人类存在显著差异,若将人工智能与自然人、法人或其它组织同作为专利法适用主体,那么传统“人域法”秩序将面临重构的风险。例如,人工智能如何享有专利权?在专利权受到侵害时,人工智能如何发起诉讼?人工智能对既有法律适用范畴的挑战,为动物等其它非人类实体成为法律主体提供了可能性,但这将带来法律悖论。一方面,人类基于生存权以及发展权的需要不得不支配非人类实体;但另一方面,如果法律在民事领域承认人工智能或其它非人类实体的法律主体地位,即意味着人与人工智能或其它非人类实体的法律地位平等,非人类实体与人应相互尊重彼此的主体地位,不得损害其权益,这与我国“人域法”的制度设计秩序显然格格不入。

专利法的正当性基础为洛克的劳动说、黑格尔的人格权理论以及功利理论等学说。其中,功利理论得到学界普遍认可,无论是通过赋予技术创新成果创造者一定期限的排他性权利用于鼓励发明创造,还是促进发明创造商业化运作与投资[4],都体现了一定的激励机制。这对于自然人或法人而言,法律赋予创造性劳动者以发明人的身份,并给予专利权人特定时期的排他性权利,维护其财产及人身权益,发挥着激励机制的作用。但是,这一理念却在人工智能自主发明物的法律关系中失灵了。人工智能在自主进行发明创造时,并不需要激励机制,仅通过“算法”学习就能完成发明创造。专利法设置的目标是,通过授予创造者特定时期的排他权来激发其创新。也即是说,如果无须激励也能使创造者产生创新成果,对于专利权而言就无保护的必要。因此,如果将人工智能本身视为“创造者”,并作为专利法调整的主要作用对象,那么专利法的正当性基础可能面临挑战;另一方面,专利制度激励的对象是“人”,目的是创造,但作为人工智能的程序设计者、人工智能的所有权人、人工智能的使用人,他们并非创造性劳动者。根据专利法理,这类群体并不能获得发明人的地位,从而无法获得专利制度激励。由此引发的悖论正是当前专利法就人工智能面临的主要困境,专利法如何调和这些矛盾充满着不确定性因素。

专利法设置的目的是鼓励创新。首先,人工智能自主发明物引发的“无限猴子定理”会不断地侵蚀人类创新的空间,导致在“人”、“机”竞争中,人类的创新动力受挫。“无限猴子定理”于1909年由法国数学家Emile Borel[5]提出,他认为如果有足够多的时间,猴子在打字机上随机敲击键盘也能完全再现莎士比亚的全部作品。例如,Cloem这类公司将专利申请与机器“算法”学习结合起来,利用自动化软件,以“智能”的方式进行大发明。人工智能获取新数据或者数据后,可自主添加、删除、插入、替换、置换、倒置、否定、替代既有的权利要求书等专利文件[6]。从理论上讲,在无限久的时间后,人工智能在专利申请文件方面将涵盖未来所有潜在的发明创造。在专利申请文件撰写的时间成本上,人类明显不占优势,这意味着留给人类自身的创新空间将不断被压缩,直至无创新空间可供挖掘。虽然目前人工智能的这项技术尚不完善,但在其是否会扼杀人类创新动力方面,足以给人类敲响警钟。另一方面,尽管根据上述功利理论,人工智能在进行自主发明创造时不受激励机制调节,并且也并非是专利制度在财产利益分配中所旨的受保护方,但如果因此否认人工智能自主发明物的可专利性或者视其为公有领域,对其不予以法律保护,当无利可图之时,那么人类对于设计出能够实现自主发明创造功能的人工智能本身而进行原始创新或者持续创新的动力将受到抑制,进而影响到人工智能整体产业发展,也无法惠及人类生活。

其次,在“人”与“人”的竞争中,人工智能自主发明物是否具有可专利性也会影响创新环境的竞争秩序。一方面,如果其具有可专利性,那么掌握基础专利的公司可以使用人工智能申请大量外围专利,以防止竞争对手绕开基础专利进入相关领域市场;另一方面,如果其不具有可专利性,不怀好意之人也可利用人工智能撰写潜在的外围专利文件并置于公有领域,防止竞争对手采用专利围墙的布局策略。

最后,有限的专利审查员与无限激增的专利申请之间的矛盾,可能造成专利审查期限延迟或专利质量下降。近年来,我国每年的发明专利申请量已超过百万,而专利审查员仅1.1万人,发明专利审查平均周期为22个月[7]。当前国家专利局勉强能够应对数量逐渐增长的专利申请,尚处于有序状态。但由于人工智能通过“算法”深度学习后,撰写专利申请文件的效率必定高于人类,一旦人工智能自主发明物被允许申请专利,那么专利申请审批平衡将被打破。

面对上述人工智能自主发明物可专利性的正当性质疑,如何实现人工智能与现行专利法律制度相协调,在理论探究方面比较典型的有先行者优势保护模式、添附保护模式以及职务发明保护模式。

先行者优势保护模式建立在以“人”为法律主体的基础之上,否认了人工智能自主发明物的可专利性,但人工智能自主发明物进入公有领域并非就意味着其不能对人工智能市场投入者发挥激励机制。即利用首次进入市场的先发优势保持竞争优势,通过控制相关领域市场,鼓励研发人员持续创新[8]。因此,运用先行者优势规则依然能够挖掘公共领域的市场价值。

先行者优势保护模式否认人工智能自主发明物可专利性与部分国家在法律政策上不承认非人类实体法律主体地位有关。比如在司法实践中,美国就曾对非人类实体的法律主体地位进行过判决,在People v. Frazier案中,加州上诉法院声称尽管在生理特性方面狗具有实施恶行和暴力行为的能力,但狗不具备实施犯罪的法律资格。再如在大家所熟知的Naruto v. Slater案即“猴子自拍照案”中,旧金山法院认为即使动物是涉案创作物的直接创作者,但动物(非人类)不具备法律主体地位,不涉及起诉或追究版权侵权等法律问题,也就是说猴子并不拥有自拍照的版权,法院进一步将涉案创作物判归公有领域。此外,在法律政策方面,美国版权局的做法也为该保护模式提供了借鉴。美国版权局逐渐意识到人工智能创作物可能引发的法律问题,并在2014年的《美国版权局审查实践概要第三版》中明确指出,在没有人类作者创作性劳动投入或者参与的情况下,不予仅由机器自身或机械化程序随机或自动产生的创作物进行登记。由此可见,尽管在专利领域并无有关人工智能自主发明物的域外法律政策可供借鉴,但在相关领域尤其是版权领域已经有处理非人类实体创作物的实践经验。版权与专利权在鼓励创新方面具有相同的立法宗旨,二者具有紧密联系,将非人类实体的创作物或发明物置于公有领域,或许是一条可行路径。

先行者优势保护模式将人工智能自主发明物置于公有领域,并非意味着失去了法律激励机制。首先,先行者能够将具有自主发明功能的人工智能率先推向市场,在时间上占据优势。人工智能自主发明物不具有可专利性,但人工智能本身仍属于专利权保护对象。人工智能的程序设计者基于专利的排他性特征,先于竞争对手将能自主发明的人工智能推向市场。先发优势是内生的,对于人工智能产品而言,先进科技给先行者带来的丰厚利润空间能使首次进入市场者保持持久竞争优势;其次,首次进入市场者相较于竞争对手,能更容易地改进人工智能专利本身,使产品性能更佳。也就是说,即使竞争对手进入相同或相关市场并推出初代人工智能产品,首次进入市场者可能已将第2代或第3代产品投入市场,更容易在市场竞争中保持领先优势;最后,消费者如对先行者人工智能产品形成了“认牌购物”的信赖感与依赖感,就不愿去购买其它竞争对手的产品。也即是说,即使人工智能自主发明物处于公有领域,但基于人工智能专利本身以及先发优势仍能使先行者通过控制销售市场而保持竞争优势,从而鼓励人工智能程序设计者持续开发与改进人工智能。

添附是指不同所有人的物或劳动结合在一起而形成不可分离的物或具有新物性质的物[9]。为鼓励持续创新与促进成果实施,有学者提出“专利添附”概念[10],并从添附视角对从属专利保护进行探究[11],传统物权添附理论呈现出向专利领域扩张的趋势。有鉴于此,Rapkauskas等[12]提出在专利法中以添附规则保护人工智能自主发明物的观点。

添附理论支持者认为,尽管人工智基于深度学习“算法”,具有产生无数发明创造的潜能,但由人工智能生成的专利申请文件中,如发明专利,可能只有极少数符合技术方案中的“新颖性、创造性、实用性”标准。为了使人工智能自主发明物获得专利局授权,需要人工智能使用人对人工智能撰写的专利申请文件进行挑选与识别,这将耗费大量精力。人工智能使用人的专利申请文件甄别工作将对人工智能自主发明物能否取得专利权发挥关键性作用,在人工智能自主发明物法律关系中,人工智能自主完成的专利申请文件为原材料(即动产),人工智能使用人对原材料甄别并最终获得专利局核准的劳动行为即为加工(加工,原指用他人的原材料进行工作或者对他人之物进行改造,从而生产出一个新物的事实行为)[13]。因此,人工智能使用人的加工行为在添附物中的贡献更大,由人工智能使用人取得人工智能自主发明物的专利权是正当的。

为了既保护人工智能自主发明物的创造成果,又不对现行法律制度的“人域法”秩序造成混乱,有学者[14]提出基于雇主-雇员关系的职务发明保护模式,人工智能是雇员,雇主是人工智能权益主体。在英国、法国、中国等国家,职务发明权利归属一般为“雇主优先”,雇员是原始发明人,雇主基于雇佣关系取得专利权人的地位。对于人工智能自主发明物,通过比照职务发明,可认为人工智能本身是发明人,人工智能的权益主体基于雇主地位而取得职务发明的专利权及相关收益。尽管人工智能权益主体在向人工智能发出执行某项发明创造的指令后,并不能对人工智能本身将产生何种发明创造以及发明创造是否具有可专利性等方面加以控制,但从总体而言,不受人类控制的发明创造仍然是人工智能权益主体意志的体现,这相当于“执行雇主任务”。人工智能的自主发明创造可能会大量借助雇主的资金、设备、零部件、原材料等物质资料,这相当于是“主要利用雇主的物质技术条件”完成的发明创造。

(1)这一保护模式承认人工智能本身“发明人”的地位。人工智能与法人一样都没有人的身体和灵魂,但二者与人类生活密切相关,法人体现了企业满足社会需求和实现货币和人力资本投资的最大回报的宗旨,从本质上看还是人的利益体现,如股东的参与就是证明之一。而人工智能凝结了程序设计人、人工智能所有权人、人工智能使用人等人类的创造性劳动以及研发资金投入,也是人类利益参与的结果。“女性”机器人Sophia已成为史上首个被授予沙特阿拉伯国籍的机器人[15]。因此,人工智能也应该像法人那样拟制为“人”,让人工智能本身也能获得和享有诸如知识产权等某些权利。

(2)职务发明保护模式能够激励人类在人工智能领域不断创新。在职务发明中,获益最多的主体不是创造性劳动的付出者(一般指“雇员”),而是利用资金、管理经验等对发明创造进行运营的市场交易者(即“雇主”),在利益分配方面偏向雇主有利于资金流入创造性产业并促进发明成果转化。同样,对于人工智能自主发明物而言,尽管人工智能的权益主体并没有对人工智能发明物作出直接的创造性贡献,但是如果没有人类对人工智能本身的直接投入与研发,那么人工智能发明物将成为“无源之水”。

专利法的保护和实施有助于促进技术革新,有利于技术知识的创造者和使用者互惠互利。本部分结合我国专利法治现状以及专利法的正当性基础对上述不同保护模式进行评析。

(1)先行者优势保护模式无法与其它法律规范衔接。人工智能是新生事物,对现行法律制度的挑战不仅存在于包含专利在内的知识产权领域,还存在于其它民事以及刑事等领域。因此,专利法在对待人工智能自主发明物方面需要与其它领域的法律规范相互衔接。根据对先行者优势保护模式的理解,若人工智能不是法律主体,一旦发生侵权行为,比如当人工智能在没有人类干预下杀人时(1981年在一家摩托车工厂,一名37岁的雇员被一个在他身边工作的人工智能机器人杀死[16]),可能出现难以确定刑事责任适格主体的情形,这显然是不公平的。

(2)首次进入市场模式对发明创造的激励有限。虽然人工智能程序设计者基于会发明的人工智能技术方案的排他性专利权,能够使自己推出的会发明的机器人在市场中占据先发优势,能较快地占领市场,进而控制产品价格以及销售渠道等。但是并非所有首次进入市场者都能取得明显的先发竞争优势,比如基于反向工程,通过对会发明的机器人的专利技术方案进行新的排列组合,能较为容易地被具有相同技术效果的新的权利要求书替代,从而造成在会发明的人工智能产品推向市场后,短时间内涌现出类似的较多拥有专利权的可自主发明机器人,并且后者性能更佳,此时首次进入市场者很难取得市场优势地位。因此,对于会发明的人工智能,如果技术方案易被替代且市场前景有限,不仅很难凭借产品先进入市场而获得收益,反而会成为“第一个吃螃蟹的人”,进而弱化程序设计者参与及改进人工智能的动力。

(1)人工智能使用人的“加工”之添附行为不符合专利法的“鼓励创造”理论。 劳动分为一般劳动和创造性劳动。人工智能使用人在人工智能自主完成专利申请文件后,需对其中的新颖性、实用性、创造性标准进行评估,甄选符合条件的专利申请文件并向专利局提交正式申请,在该过程中需付出许多劳动。但是创造性劳动并非“额头流汗”那样简单,而人工智能使用人除了“额头流汗”外,并未对技术方案作出实质性、创造性贡献。因此,人工智能使用人难以依据动产与一般劳动结合的加工行为取得发明人或专利权人地位。

(2)添附理论不具备保护人工智能自主发明物的法律依据。添附理论是古罗马时期的产物,古罗马法虽然已经有“有体物”和“无体物”的划分,但是“无体物”理论仅指地役权、用益权、债权等抽象物,并不包括知识产权。知识产权是近代的产物,目前还没有国家在立法中明确写入知识产权添附条款,因而添附理论运用于专利领域的正当性存在质疑。

基于雇主与雇员关系的职务发明保护模式的困境主要体现为“雇主”身份的确认问题,比如Kalin Hristov[17]认为“雇主”应为人工智能程序设计人和所有权人,而Timothy L Butler[18]则认为“雇主”应为人工智能所有权人或者使用人。人工智能之所以能够实现发明创造功能,这与人工智能程序设计者、人工智能所有权人、人工智能使用人的投资与参与密不可分,在这交织的复杂利益体中,若这几方主体为同一人则不存在法律适用争议。但在司法实践中,这几方主体往往为不同之人,如何确定谁是“雇主”并实现各方利益主体协调是其中的不确定因素。人工智能创造的技术成果的发明专利涉及利益相关者众多, 如果缺乏合理的利益分配安排, 会使整个发明专利权利分配体系变得不稳定, 进而产生权属纠纷[19]。如果将人工智能自主发明物产生的权益比作一条利益链,人工智能程序设计者处于上游地位,如果缺乏相应的激励机制,人工智能本身恐怕都难以诞生。人工智能自主发明物往往被利益链下游的人工智能所有权人、使用人控制,人工智能程序设计者已经丧失对人工智能的控制地位,如果由失去控制地位的人工智能程序设计者替代下游主体享有权益或者承担侵权责任是否正当?如果权益由下游主体享有,在所有权人与使用人分离的情形下如何确定真正的权益主体?这又是一个值得思考的问题。《专利法》是一部利益平衡法,如何平衡人工智能自主发明物背后的各方利益主体,在具体操作过程中充满着不确定性。

经过比较发现,无论是先行者优势保护模式、添附保护模式,还是职务发明保护模式,都存在缺陷,尽管如此,本文认为职务发明保护模式更加符合我国法治环境和专利制度的正当性基础,理由体现如下:

(1)在专利制度的正当性基础方面,职务发明保护模式解决了添附保护模式无法对“创造性劳动”自圆其说的弊端,职务发明保护模式基于人工智能是创造性劳动的直接实施者,给予“人工智能本身”以“发明人”地位,再类比雇佣关系将“专利权”归属于“雇主”,即保护“人”的利益,这符合“人域法”秩序下“鼓励人类创造”的专利法理念。此外,基于雇主-雇员关系的职务发明制度是专利法中比较常见的制度,早已被大多数国家接受,因此相较于尚未正式确立的专利添附制度,在法律上受到的争议也较少。

(2)在鼓励创新与激励机制方面,职务发明保护模式相较于先行者优势保护模式更能激发各利益主体的创新动力。先行者优势保护模式的激励机制有限,仅能对不宜被反向工程破解或者技术方案不易被替代以及具有市场前景的人工智能权益主体产生一定激励,而职务发明保护模式承认了人工智能自主发明物的可专利性地位,在符合专利法客体的条件下,人工智能资金投入者都能获得一定时期的排他性权利,从而能更有效地激励相关利益主体对人工智能产业持续进行创新。

(3)基于利益平衡机制,由人工智能使用人取得“雇主”地位可以破解各方利益主体难以协调的难题。在人工智能程序设计者、人工智能所有权人、人工智能使用人分离的情形下,如果人工智能程序设计者取得“雇主”地位,则可能出现人工智能脱离程序设计人控制,不能有效地对人工智能自主发明物主张权利。同理,基于控制理论,由人工智能使用人而非所有人取得“雇主”地位,能更好地对人工智能发明创造物进行识别以及推入市场应用。在现行法律中,在租赁关系、用益物权关系等所有权人与使用权人分离的情形下,一般都由使用权人直接取得收益。即使人工智能使用人取得“雇主”地位,人工智能的程序设计者、所有权人也能基于其中的买卖合同、租赁合同等从中获取收益,以填补相应的投入。

此外,人工智能自主产生的发明创造与传统人类产生的发明创造在外观形态方面不存在差异,如何防止人工智能使用人将其作为自己的发明创造,而在权利要求书等相关文件中不披露人工智能在其中作出的贡献,即如何防止人工智能发明创造向普通发明创造逃逸,这就需要专利法作出相应调适。如何既能在法律保护方式上将人工智能作出的发明创造与普通的发明创造区别对待,又能够防止人工智能作出的发明创造向普通发明创造逃逸,需要进一步讨论。

科技进步和创新与专利法的调适息息相关,而专利法自身进步又是创新型社会的主要标尺。面对人工智能这一最新的科技产物,既有专利法律规则已处于失灵的状态。在人工智能时代,我国《专利法》改革的思路应该是:在“人域法”法律体系下,以职务发明条款为突破口,厘定“人工智能”本身与“人”的关系,明晰人工智能自主发明物的权属,并在相关条款设计中平衡一般发明创造与人工智能自主发明创造的权益,以防止人工智能自主发明物和一般发明创造相互逃逸,改革思路如图1所示。

本文建议将职务发明条款作为调整人工智能自主发明物的基础性条款,即增加《专利法》第六条第四款:人工智能在无需人类干预的情况下,通过自身的深度学习而自主完成的发明创造,参照适用职务发明条款的规定,其中发明人为人工智能本身,专利权人为人工智能使用人。

这样做的理由是:基于雇主-雇员关系的职务发明保护模式,既能够激发人类主体发明创造的动力,也能防止赋予人工智能实质意义上的专利权给“人域法”秩序以及现行专利制度在法律适用上造成混乱。同时,将人工智能使用人视为“雇主”,基于“控制理论”既能够有效地对人工智能自主发明创造进行识别以便及时地惠及社会公众,同时还能够激发人工智能使用人向人工智能本身输入新的数据资料,以改进人工智能自主发明创造质量,鼓励人们对人工智能产业持续创新。

本文建议在专利审查期限方面给予人工智能自主发明物“绿色通道”,以尽可能地缩短专利审查期限。具体表现为:增加《专利法》第三十四条第二款:人工智能自主发明物经初步审查认定为符合本法要求的,应在自申请日起不超过十八个月,即行公布。国务院专利行政部门应当根据申请人的请求早日公布其申请;增加《专利法》第三十五条第三款:国务院专利行政部门对人工智能自主发明物申请进行实质审查的时间应当明显快于普通发明专利申请;增加《专利法》第四十条第二款:人工智能的实用新型、外观设计审查和批准参照前款规定,但是发放专利证书并予以登记和公告的时间应当明显快于普通实用新型和外观设计专利申请。

图1 人工智能时代下专利法的调整机制创新

设置新增条款的目的在于缩短人工智能发明物审查时间,尽可能长地获得专利法保护,通过给予人工智能自主发明物审限上的优惠,防止人工智能使用人隐瞒人工智能贡献而将其视为普通专利进行申请。以发明专利为例,尽管我国发明专利保护期限为20年,但是保护期限是从专利申请日起算的。我国当前发明专利从申请到授权一般要耗费2~3年,也就是说对于一项技术方案而言,获得实质性的专利权保护期限最多只有17~18年。为防止人工智能自主发明物向普通发明创造逃逸,在审查期限上应为人工智能自主发明物开辟“绿色通道”,使权益人获得更长的、具有实质意义的保护期限是必要的。在法律实施方面,可以有条件地运用人工智能对人工智能自主发明物进行审查,以缩短审查时间,如日本已经尝试运用人工智能进行专利审查[20];国家应大力培养既懂计算机程序设计语言,又懂法律以及熟练掌握专门技术知识的专利审查人员践行上述条款。

为了实现普通发明创造与人工智能自主发明物权益的平衡,除了给予人工智能自主发明物审限上的优惠外,有必要对其附加限制性条款。比如增加《专利法》第十三条第二款:任何转销或出租人工智能自主发明物等公开市场交易行为,所得交易额的5%应作为人工智能专项基金,具体实施办法由国务院另行规定。

这样做的理由是:在完成一项发明创造的时间成本方面,人工智能基于“算法”优势,明显要快于人类,为了实现“人”、“机”利益平衡,增加诸如5%的交易专项基金是必要的,既能防止发明人故意将人类发明物作为人工智能自主发明物而获得“绿色通道”审限优势,也有利于及时、充分地弥补公众损失,即当人工智能侵犯他人权益,而人工智能使用人又无力承担侵权责任时,专项基金则可以发挥其作用。

为了防止人工智能自主发明物对公共利益带来潜在威胁,有必要通过强制许可条款对人工智能自主发明物加以规制,即增加《专利法》第五十二条第二款:申请强制许可涉及的发明创造为人工智能自主发明创造物的,并且在满足本章规定的强制许可实施条件的情况下,国务院专利行政部门应当给予实施发明专利或者实用新型专利强制许可。

完善强制许可条款对人工智能自主发明物规制的目的在于:在发明创造潜力方面,人工智能符合“无限猴子定理”的特征,即在时间允许的情况下,人工智能自主发明物所涉领域以及数量将接近于无穷,会侵蚀人类创新空间。因此,作为平衡条款,有必要通过强制许可条款对人工智能自主发明物专利权人的权益加以限制。然而依据我国现行《专利法》规定,在涉及专利权滥用或有关公共利益等情形时,国务院专利行政部门“可以”给予实施发明专利或实用新型专利强制许可。其中,“可以”表明国务院专利行政部门具有一定程度的自由裁量权,是否给予实施强制许可具有不确定性。为了区别于一般发明创造、防止专利权滥用以及维护公共利益等情况,申请强制许可涉及的发明创造为人工智能自主发明创造物时,就应限制国务院专利行政部门的自由裁量权,在满足本章规定的强制许可实施条件的情况下,国务院专利行政部门“应当”给予实施发明专利或者实用新型专利强制许可。

2018年全国两会《政府工作报告》提出要“深入实施创新驱动发展战略,不断增强经济创新力和竞争力”,我国能否在人工智能创新产业领域取得全球领跑地位,《专利法》起着重要的法治保障作用。《专利法》有必要保护人工智能自主发明创造成果,通过比照职务发明的雇主雇员关系,赋予人工智能本身以发明人的地位,授予人工智能使用人以专利权,在审限方面给予人工智能发明物以“绿色通道”,利用动态交易条款、强制许可条款等对人工智能自主发明物加以限制,在利益平衡理念下实现人类发明创造与人工智能自主发明创造的有效区分,进而激发各类发明创造者持续创新动力。

参考文献:

[1] YANISKYRAVID S,VELEZHERNANDEZ LA.Copyrightability of artworks produced by creative robots and originality: the formality-objective model[J].Minnesota Journal of Law,2018,19(1):1-18.

[2] ERICA FRASER.Computers as inventors-legal and policy implications of artificial intelligence on patent law[J]. Scripted,2016,13(3):305-318.

[3] S J RUSSELL,PETER NORVIG.Artificial intelligence: a modern approach[M].Bergen County:Upper Saddle River,2013:2-14.

[4] CHISUM D S.Principles of patent law:cases and materials[M].Mineola:Foundation Press,2004:68-71.

[5] GORROOCHURN,PRAKASH.Classic problems of probability[M].Hoboken:John Wiley & Sons,2012:209-210.

[6] CLOEM[EB/OL].https://www.cloem.com/flat/technology/,2017-09-30.

[7] 专利审查周期降至22个月,专利审查员已达1.1万人[EB/OL].http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20170426/Articel06005GN.htm,2017-04-26

[8] SHLOMIT YANISKY-RAVID,XIAOQIONG LIU.When artificial intelligence systems produce inventions: the 3a era and an alternative model for patent law[EB/OL].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2931828,2017-03-13.

[9] 谢在全.民法物权论(上册)[M].台北:台湾三民书局,2003:505.

[10] 陈家宏.专利添附问题探讨[J].知识产权,2013(5):44-51.

[11] 刁舜.添附理论视角下的从属专利保护研究[J].中国发明与专利,2016(11):62-66.

[12] RAPKAUSKAS,MANTVYDAS.Whether intellectual property created by conscious artificial intelligence system belongs to the owner of that system[D].Kaunas:V.D University,2017.

[13] 高富平.物权法专论[M].北京:北京大学出版社,2007.

[14] BRIDY A.Coding creativity: copyright and the artificially intelligent author[J].Stanford Technology Law Review,2012(5):1-27.

[15] 王宗英.世界首个机器人公民在沙特“诞生”,回应人工智能威胁论[EB/OL].http://china.cnr.cn/xwwgf/20171030/t20171030_524005583.shtml,2017-10-30.

[16] WENG Y H, CHEN C H, SUN C T.Toward the human-robot co-existence society:on safety intelligence for next generation robots[J].International Journal of Social Robotics,2009,1(4): 267-273.

[17] KALIN HRISTOV.Artificial intelligence and the copyright dilemma[J].Idea:The IP Law Review,2017,57(3):431-453.

[18] TIMOTHY L,BUTLER. Can a computer be an author-copyright aspects of artificial intelligence[J]. Comm/Ent Law Journal,1981,4(4):707-741.

[19] 朱雪忠,张广伟.人工智能产生的技术成果可专利性及其权利归属研究[J].情报杂志, 2018,37(2):69-74.

[20] 周俊,老马.日本特许厅引入人工智能技术优化专利审查和管理[EB/OL].http://www.sohu.com/a/191136816_698253,2017-09-11.

Diao Shun

(Law School,Beijing Normal University,Beijing 100875, China)

Abstract:Artificial intelligence (AI) is a global trend in the development of contemporary science and technology. In the absence of human intervention, AI has gradually been able to make inventions and innovations independently. However, the current laws do not clarify the legal status of inventions independently created by AI so that the legal application tends to malfunction. First-mover advantages, the accession protection mode and the service invention protection mode are the typical countermeasures in the current theory. Among them, the service invention protection mode is more consistent with the legal order of the human domain law and the environment of patent protection in China. "AI itself" is regarded as "employee" and fictioned as "inventor" while "AI user" is regarded as "employer" and fictioned as patentee. In addition, the patent law shall open up a "green channel" for AI inventions within the examination period, draw 5% of the turnover as a special AI fund in the aspect of dynamic trading and perfect compulsory licensing terms.

KeyWords:Artificial Intelligence;Patent Law;Autonomous Invention;Protection Mode;Service Invention

作者简介:刁舜(1991-),男,四川资阳人,北京师范大学法学院博士研究生,研究方向为知识产权法。

基金项目:四川省知识产权教育培训(交大)基地一般项目(IP011507)

收稿日期:2018-07-12

文章编号:1001-7348(2018)21-0119-07

文献标识码:A

中图分类号:D923.4

DOI:10.6049/kjjbydc.2018030274

(责任编辑:林思睿)