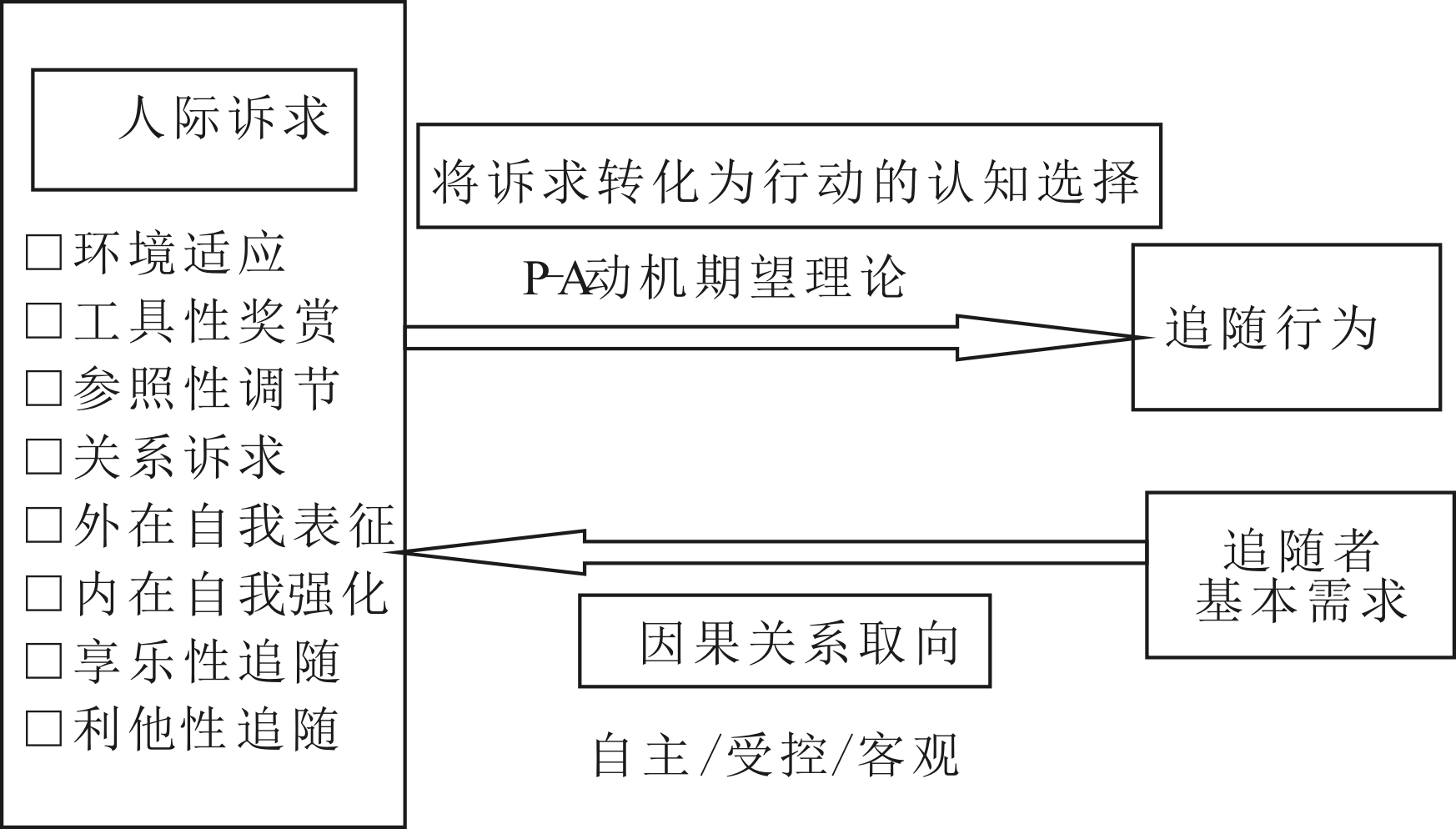

图1追随动机概念模型

魏丽萍 ,陈德棉,谢胜强

(同济大学 经济与管理学院,上海 200092)

摘要:追随动机是追随领域的一个重要主题,但到目前为止,学术界对其内容与结构的探讨较少。结合因果取向理论和P-A理论提出了追随动机的概念及模型,并运用质性研究方法初步确定了本土组织情境下追随动机的测量题项;随后以探索性因素分析和验证性因素分析对题项进行了实证检验;最终开发了一个包含2个因子9个题项的测量量表。研究发现,追随动机由关系诉求和参照调节两个一阶因子组成,测量题项具备较好信度与效度。研究结果进一步补充和完善了关于追随动机内容域的认知,有利于推进追随动机理论的实证研究,同时,也为领导者了解和把握追随者心理提供了理论参考。

关键词:追随动机;组织情景;有效性检验

随着“追随歧视”反思浪潮的兴起,追随研究已经成为组织管理领域的前沿课题,国内外学者就追随者特质与类型、追随者与领导者关系、追随力定义以及追随力对领导效能的影响等问题进行了初步探讨,并取得了一定研究成果。随后,部分学者开始将研究视镜反转,试图从追随者心理视角切入,开辟一条新的研究路径,找出追随行为的动因。在该背景下,追随动机研究开始萌芽。然而,作为个体层面心理活动的反映,追随动机本身就很难界定。到目前为止,尚未形成权威性、普遍认可的定义。梳理相关文献发现,现有追随动机的研究基本上是思辨式和总结归纳式,实证性研究成果缺乏。其中的一个重要原因是追随动机的概念与测量研究尚不成熟。进一步分析发现,学界对追随动机的解读呈现内容型和过程型两种取向:内容型动机注重解释人为什么行动,重点关注激发人们行为的各种动机因素;过程型动机注重解释人如何行动以及如何看待动机过程,重点关注人的心理机制[1]。此外,东西方文化观念的差异性,也使得崇尚人格平等的西方学者理解的追随动机与恪守等级伦理秩序的中国学者认知的追随动机存在较大出入。基于以上分析,本研究试图以本土组织为情境,结合自下而上和自上而下两种研究路径,探索追随动机的内容和结构,并开发相应的测量工具,以期为后续研究提供参考。

动机可以简单地定义为引导、激发和维持个体行为活动的内在心理过程或内部动力[2],因此动机研究涉及了解生物为什么行动以及如何行动[3]。在专业文献中,动机被定义为一个以某种方式调节人类行为从而达到一个既定结果的过程,它既是一种调节、激活个体或群体行为的机制;也是一组力量,使人们以一种特定方式行动,表现出不同反应[4]。

梳理国外文献发现,就追随者动机而言,多指向工作动机,并未对追随动机加以区分、界定和研究。国内文献中,只有小部分学者对其进行了初步解读。如原涛[5]指出,追随动机是指个体指向领导者的一种心理活动,它引导个体产生追随行为,并维持和调整追随行为的方向与强度。该定义指出追随动机的本质为心理活动,并点明追随动机的指向性。进一步地,徐红丹、曹元坤[1]分析认为,追随动机是“引起和维持个体以领导者为指向,为满足自身需求或受外在因素影响而产生追随行为的心理过程”,该定义进一步指出追随动机产生的原因。本文认为,追随行为的产生旨在满足个体与领导者之间人际关系的诉求,而这种人际诉求可能受到个体更深层次内在需求(如生存、权力、成就、归属、成长等)的影响。因此,一旦个体的内在需求受到某种心理活动的刺激,就可能形成对领导者的人际关系诉求进而表现出追随行为;而且追随行为的形式、方向、强度和持续时间依赖于这种心理活动过程激发出的能量。基于以上分析,综合因果关系取向理论和P-A动机期望理论,将追随动机定义为组织中的个体通过配置自身能量以满足上下级人际关系诉求的心理活动过程,该心理活动涉及4个系统模块,即内在需求、因果关系取向、对领导者的人际关系诉求、将诉求转化为行动的认知选择。根据该定义,提出追随动机的系统模型,如图1所示。其中,内在需求是追随动机产生的根源条件;因果关系取向暗示了个体面临环境约束时的内化倾向或自我调节倾向;人际诉求是个体对于其内在需求潜意识的表达,也即追随动机的来源;而“将需求转化为行动的认知选择”诠释了个体如何看待动机的过程和结果,又如何做出不同的反应。这4个模块共同影响着个体活动的可能性和方向,在激活和引导个体活动达到既定目标方面起着重要的作用。

满足需求是追随动机产生的重要原因之一[6]。需求层次理论将人类需求分为生理、安全、社会(爱和归属)、尊重和自我实现5个方面,并指出个体需求是由低到高逐层上升的。ERG需求理论认为人们存在三大核心需求——生存需求、关系需求和成长需求。其中,生存需求与物质需要有关;关系需求强调保持人际关系的重要性;成长需求表示个体谋求发展的内在愿望。三种需求是并存而非递推的。McClelland需求理论强调人的成就需求、权力需求和归属需求,其中,成就需求是指追求卓越、实现目标和寻求成功的意愿;权力需求是指试图影响别人顺从自己的意愿;归属需求是指寻求与别人建立友善且亲近人际关系的愿望。不同个体具有的3种需求结构和强度都不一样。认知评价理论[7]认为,人类普遍和共有的基础性需求包括自主需求、能力需求、归属需求。自主需求是指个体对于从事的活动拥有一种自主选择感,而非受他人控制的需要;能力需求是指个体对所从事的活动感觉有能力胜任的需要;归属需求是指个体和他人保持联系的需要。[8]

图1追随动机概念模型

人类需求的概念被证明是非常有用的,因为它提供了一种了解各种社会力量和人际环境如何影响自主动机、控制动机的手段。经验和理论研究表明,这些需求在不同文化中普遍存在[9],尽管一些文化相对论者坚持认为,只有在重视个人主义的文化中,对自主权的需求才是重要的,而在价值集体主义的文化中,这种需求基本上是不相关的。事实证明并非如此,自主性需求就像其它需求一样,是在广泛多样的文化中发挥最佳功能的必要条件[10]。

基本需求的存在决定了动机起源,事实上,个体动机差异主要在于一个或多个需求的合力。在本土组织情境下,人们的需求表现并不层级清晰,追随者基于自身某些需求,会选择追随[11]。即便如此,受传统中国文化的影响,绝大多数人的行为动机表现出很强的社会性,如注重名誉、地位和等级,圈子文化和关系主义盛行。因此,本文认为,本土情境下涉及的权利需求、关系需求、归属需求等类别可能对个体追随动机影响突出。

个体体验社会环境可以是需求促进的也可能是需求阻碍的,这些经验和法则发展为具有内在自我调节效用且作用持久的个体化差异,即因果关系取向[10]。它强调需求满足、经验和情感的情境决定因素,从而确保了行为的内部化和自我调节,是一种普遍的动机取向[12]。个体的因果关系取向由3个维度概念化[13]:①自主取向,是指高度内化的自我调节倾向,如根据自身标准和信仰体验行为选择的自由和自愿;②受控取向,是指低程度内化的自我调节倾向,如体验在社会规范和文化价值观中的行为、选择的冲突和压力;③客观取向,是指缺乏内化的自我调节,如体验行为和选择效率低下、难以理解以及无法控制。人们在3个方向上都有一定水平,具有普遍、稳定和持久的特征,可以影响到多个领域中的心理线索或行为解释。

因果关系取向表达了个体在多大程度上将环境情境和暗示解释为自主或受控的,因而可以用动机、认知和性格特征的发展变化来表征[13][14],这也意味着因果关系取向受到性格特征和环境情境偶然性的影响[15]。就领导情境而言,追随者的基本需求为追随动机起源提供了一个起点,而领导者可能成为支持或阻碍需求满足的环境或情境突发事件。依据需求促进或阻碍经验,当追随者以自主或非自主原因 “接受”或“内化”领导者时,就会形成不同因果关系取向,进而对领导者形成不同性质的人际关系诉求,造成追随行为起源的差异。例如,在自主性倾向中,个体有一种普遍倾向,认为模糊事件是有选择、有趣、自我决定和来自自我的[16-17]。因此,具有自主性因果取向的追随者完全可能对领导者致以亲密性关系诉求,进而表现出积极追随行为。有证据表明,自主性的因果关系取向是一种人际偏见,导致个人甚至将控制事件(如奖励)解释为自主性的[18]。由此,追随者形成对领导者的工具性奖赏诉求,进而表现出主动追随行为。而在控制倾向中,个体倾向于将事件解释为强加的、压力性、由外部事件决定和来自自我以外的[17]。因此, 具有受控性因果关系取向的追随者容易对领导者形成环境适应诉求(如权威服从、规避惩罚等),进而表现出被动追随行为或强迫追随行为。最后,在客观倾向中,个人倾向于把任务和行动视为非故意的[17],因而有客观性因果关系诉求的追随者会对领导者形成合法性义务诉求或利他主义诉求,进而表现出参与性追随或合作性追随。

(1)环境适应。环境适应说认为,追随行为可能是一种经过检验、适合种群发展的占优策略[19],因而追随动机可能出自追随者对其生存性或适宜性的考量。尤其是在等级分化严重的组织中,能力较差、处于啄序下端的员工,可能除追随之外别无选择,只能通过与领导者合作来获取保障或攫取资源[20]。例如,领导者通常拥有强制权,即管理惩罚下属的权力,通常以降职、终止、负迁移、情感或身体敌对等手段加以表现。如果追随者相信领导者可以用这些方式来惩罚他们,就可能迫于权威压力或为了规避惩罚而选择追随。此外,社会竞争观点表明,在有领导者或存在阶层的情景中,成为领导者是十分困难的。领导位置具有竞争性,因而也是充满风险的,竞争失败者极可能失去其在群体阶层中的位置,在这些情况下,接受追随者位置是个体在计算风险与收益基础上的一种理性选择[19]。

(2)工具性奖赏。工具性奖赏涵盖了物质诱惑、权利需求、交易性契约等参考性因素[21,22]。如果追随者认为领导者可以控制资源及奖励力[23],并且追随行为会带来有形、外在的交易性奖赏(如晋升、加薪、奖金等)时[24],其追随积极性更大。例如,当领导者施予追随者奖金、提拔或晋升的诱惑时,追随者的追随意愿会大大提高。在这种情况下,追随动机的激发依赖于追随者主动寻求或者害怕失去一系列外在激励(物质利益、地位提升、权力获取、培训等)的程度。

(3)参照调节。领导者和追随者并非是一种天然生成的关系,当追随者主观感知与领导者的影响力相互认同时,追随者的追随动机更容易被激活[25]。领导魅力说[26]认为,追随动机来自于对领导者远见卓识、能力、感染力、冒险精神、集体精神、创新精神、仁爱、才智、公德等[27-29]的崇拜、认同和模仿。尤其是领导者和追随者有共同目标时,拥有足够经验、知识或专业知识的领导者更容易获得追随者认同或接受,并产生钦佩心理或模仿领导者方式。这意味着赋予了领导者以专家权和参照权,当这些权力以追随者认同方式起作用时,它就类似于魅力型领导;当这种权力被追随者或团体以渴望归属的欲望表现出来时,它就类似于社会认同。此时,追随动机的产生可能基于更深层次的成长需求或归属需求。

(4)关系诉求。本土的关系概念被定义为两个个体之间的非正式、特殊个人联系,双方有一个隐含的心理契约以遵循关系的社会规范,如维持长期关系、相互承诺、忠诚和义务。关系质量的特点也是双方通过相互信任和感情发展,遵循自我披露原则、动态互惠原则和长期公平原则。不同于西方的网络结构关系,中国情境下的关系被赋予强大的二元情感和义务,独立于共同的群体身份[30]。工具性交换是关系诉求的一个方面,“拟似家人”是关系的另一方面[31],用情感成分[32]、情感感受[33]或者亲近[30]表示。普遍主义的文化自由(如身体接近和态度相似对人际关系发展的影响)有助于解释关系诉求与追随动机的一些方面。例如,Ehrhart和Klein[6]发现,“相似相吸”是追随动机产生的重要原因之一,当追随者与领导者有着相似特征、相同价值观、共同的自我概念以及目标时[34],追随行为容易被激发。Padilla等人[35]还指出,追随者对领导者的情感附着也是产生追随动机的原因。此外,儒家的 “伦”互动原则在行为动机中起着重要作用。例如,追随者讲求义气或以“报恩”的诉求追随领导者。

(5)外在自我表征。外在自我表征是指追随者试图通过自身行为获取与自我概念一致的社会反馈(如领导认同、同伴接纳或钦佩、声誉或形象提升等),其行为导向是满足他人期望[24]。该种诉求包含了社会道德参与[36]、关系需求[37]、社会诱因[38]以及社会认同理论[39]的一些参考因素。例如,当同事都大力支持领导者时,个体由于感受到同伴压力,害怕丢失群体身份而选择随大流。再如,个体为了获得领导者对其能力的肯定与赏识,也可能采取主动追随行为。

(6)内在自我强化。内在自我强化是指追随者设定了理想自我的基础(内在特征、能力以及价值观等),追随动机是通过追随行为实现或强化这些内部标准,进而获取更佳表现[40]。该诉求集成了成就需要[37]、合法性遵从[41]、个人标准和自律[42]以及自我发展的法则阶段[43]等参考性因素。例如,一个拥有传统儒家价值观的个体,可能出于“忠君”思想而追随领导者,并以之为义务或法则,在这种情况下,追随动机的产生依赖于个体对文化价值观和等级制度的认同。

(7)追随享乐主义。追随享乐主义是指追随者享受他们正在做的事情,即追随者为了获得纯粹乐趣而进行追随,由追随行为本身而非追随结果提供激励[24]。例如,一个对领导者有仰慕之情的追随者,其追随动机可能来自于追随行为带来的愉悦感和满足感。

(8)追随利他主义。追随利他主义涉及到自身利益的去除[24],类似于个体层面的利他主义,追随者采取完全基于个人价值观的态度或行为[24],其动机来源不需要强大诱因,而是以任何需要的方式表现追随行为。该动机来源整合了纯粹的道德参与[36]、内化的价值观[41]以及自我发展的人际阶段[43]等参考理论。例如,面对不太理想的领导者,追随者的追随行为可能出于顾全大局、维护团队整体协调性、稳定以及为组织整体利益考虑。

总的来看,这些人际诉求体现了追随动机形成的不同路径。当然,对同一追随者而言,诉求内容或方向可能不是单一的。此外,由于年龄、性别、教育程度、工作经验、工作类型、岗位性质、领导风格以及社会文化的差异,不同追随者的路径组合也可能是千差万别的。

在基本层面上,个体的行动动机是基于他们付出的努力与满足他们需要结果的感知关系[44]。P-A动机期望理论提出,动机是由4种感知关系组成的,它们结合在一起,反映了员工认为其行为导致需求满足的程度。4条期望关系链分别是行动-结果连接(A—R)、结果-评价连接(R—E)、评价-结果连接(E—O)、结果—需求满足连接(O—NS)[44]。

行动-结果连接表示个人认为自己的努力程度会导致某种结果或产出的程度[44]。例如,个体认为对领导者的追随程度越高,越能够从领导者身上学到更多知识与技能,这是因为更多努力会导致更高水平成长需求的满足;结果-评价连接指的是个体产生的结果水平与评价结果的有利程度的期望关系,评估可以是正式或非正式的[44]。从领导者角度来看,这种联系反映了一个事实:追随行为以及随之而来的结果对领导者来说比其它行为更有价值。例如,与提升工作业绩相比,对领导者表现出更多追随行为和支持行为,可能获得领导者喜爱或高度评价;评价-结果连接是指追随结果与评估结果的关联程度[44]。薪酬是反映结果的一个显著内容。例如,根据个人表现提供加薪,相比提供相同工作有更强的薪酬评价-结果联系;结果-需求满足连接是指提供的结果在多大程度上满足个体需求期望[44]。例如,获得奖金可能会让低薪追随者感到满意,然而,可能无法满足一个以获取权利为动机的追随者。而且,满足程度部分取决于当时的需求强度。

需求对于激励来说是重要的,需求力量因人而异,需求强度也随时间而变化,因而需求只会在一定程度上促使结果变化进而导致需求满足程度变化,即结果-需求满足连接是非线性的,不同程度的结果并不会导致预期需求满足的一致性增加[44]。P—A理论指出,每个人只能在有限的能量下满足各种需求,因此个体在分配资源、达到期望需求时必须是最优化的。以上4种连接强度预示了个体如何选择与分配有限的能量资源。研究表明,人们更可能重复那些被强化的行为,这是因为在评价-结果连接和结果-需求满足连接的关系中,为了使追随行为具有激励作用,它们应该与结果评价相联系。例如,“参照调节”能够在一定程度上满足成长需求或归属需求;而“关系诉求”意味着长期关系、相互承诺、忠诚和义务。总之,以P—A理论为参照的“将诉求转化为行动的认知选择”,意味着追随者对于动机方向、动机强度和持久性考量的认知选择,在激活和引导人际关系诉求满足内在需求方面起着重要作用。

由于追随领域的研究历史比较短,国内外的研究主题较分散,到目前为止,专门针对追随动机的研究十分稀缺。国内学者原涛[5]首次通过深度访谈和开放式问卷调查探讨了追随动机的维度结构,并开发了一个包含15个条目的三因子量表:①第一因子是领导者魅力,即追随动机是由追随者被领导者行为品质吸引而产生的。这些行为品质包括处事公正、关心下属成长、勇于承担责任、给予下属一定保护以及树立榜样等;②第二因子是团队维持,即个体或群体试图共同建构良好的团队氛围及同事关系,以达到职责分明、产生归属感等结果;③第三因子是个人目标达成,即追随者为满足其内在需求或期望产生了追随动机,这些内在需求或期望包括职位晋升、能力提升、获得更多经济报酬等。三因子量表的总Cronbach's a为0.928,说明量表具有较好信度和效度。

总体来看,追随动机的测量仍处于初探阶段。徐红丹和曹元坤[1]指出,现有的三因子结构量表虽然通过了信度与效度检验,但领导者魅力维度中的“领导者能给予下属一定的保护,提供安全感”和团队维持维度中的“追随领导者能产生归属感”存在一定程度重叠,因而量表结构效度有待提高。原涛[5]也指出,由于取样的局限性,即采用方便取样方式,样本总量不够大、涉及工作种类有限,因而三因子量表的外部效度有待考证。另外,追随动机的实证研究成果较少,缺乏相关量表进行相互比较。综上,通过更多实证研究,进一步明晰追随动机概念与内涵,建构追随动机测量工具,对于追随理论与应用研究都是非常必要的。

考虑到资源的局限性,采用开放式问卷调查方法采集资料数据。该阶段旨在广泛收集被试意见,提高调查结果的普适性并建立一个项目池,调查对象界定为国内工作的企业员工。开放式问卷一的题目如下:你会出于哪些原因追随你的上司?开放式问卷二的题目如下:什么样的因素会促使你主动追随上司?什么样的因素迫使你被动追随上司?什么样的因素会让你放弃追随上司?设置开放式问卷二的目的是对问卷一获取的定性数据进行对比或补充,这是出于对动机关注点差异(内容型或过程型)的考虑。

以便利性抽样方式实施问卷调研:初始以研究人员熟识的企业员工为调查对象,再请其帮忙寻找周围熟悉并且合适的人群发放问卷。开放式问卷一计划发放问卷300份,实际回收237份,进一步筛选有效问卷198份,剔除无效问卷39份,有效回收率为66%。开放式问卷二计划发放问卷200份,实际回收182份,进一步筛选有效问卷156份,剔除无效问卷26份,有效回收率为78%。其中,回答缺失、含义笼统模糊、答非所问的问卷均视为无效问卷。两类问卷样本结构见表1和表2。

表1开放式问卷一样本结构

表2开放式问卷二样本结构

借助Nvivo11.0中文版软件对文本资料进行编码。编码时遵循以下程序:由2名研究人员分别独立抽取文本资料中所有属于追随动机范畴的语句(如果一段描述涵盖不同含义词句,则分别标记在不同节点下;如果不能确定某含义应该放在哪个节点下,则暂时标记为自由节点)。将意义相同而表述不同的节点进行聚敛,对所有编码进行归纳、概括,对节点名称进行修改、精炼,提炼更具抽象性和概括性的二阶节点。

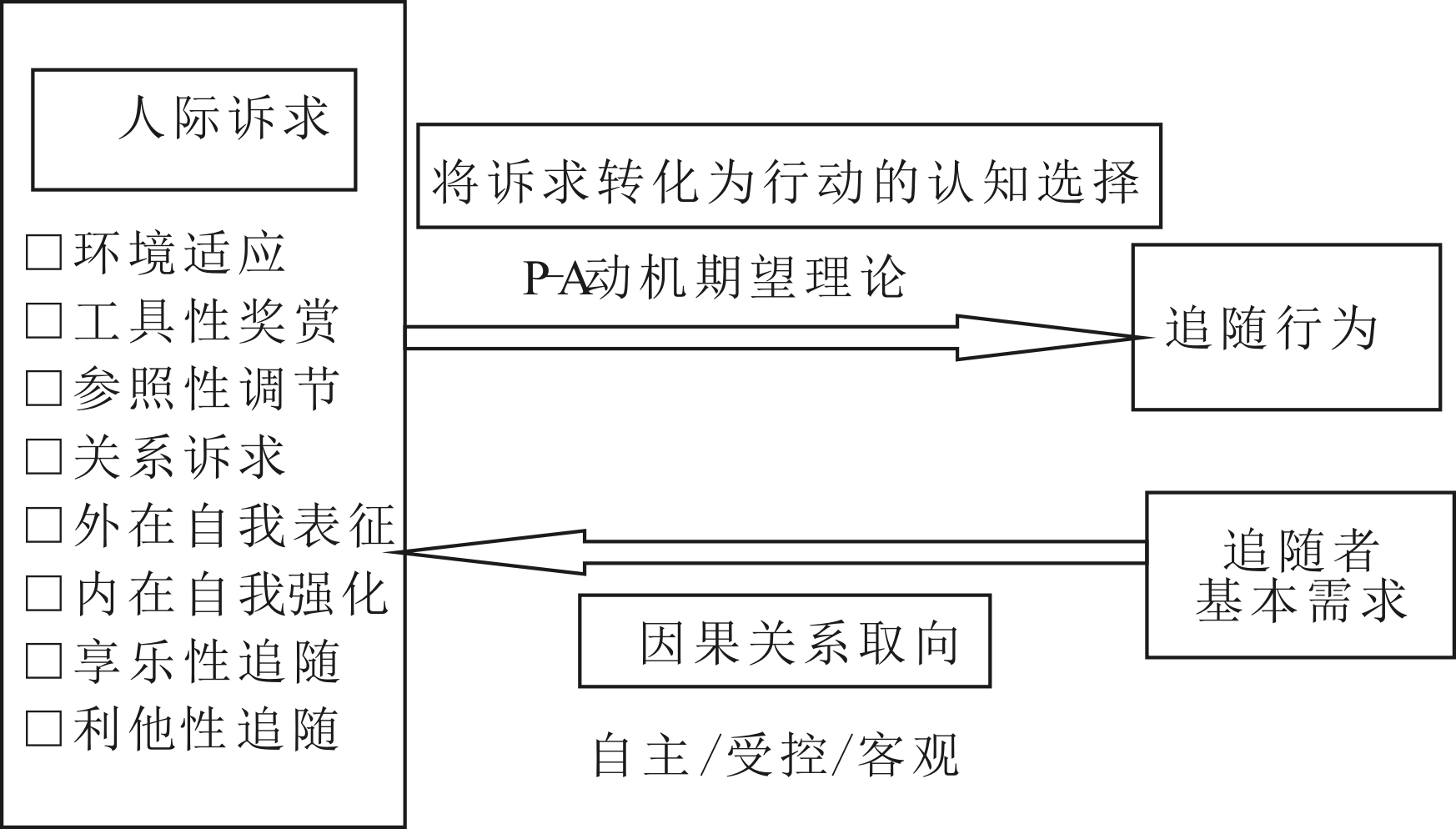

两名研究人员在编码阶段归纳的节点分别为31个和27个,对比发现,有26个节点内涵认知几乎一致,组内认同度达81.25%(认同度= 一致编码数目/所有编码数目)。归类不一致的节点,主要体现在归纳思维差异以及部分意义笼统词句的筛选。例如,研究者主张将“上司信任我、真心待我好”纳入“报答知遇之恩”节点的范畴,将“上司具有人格魅力”的笼统表达视为“为人处世”的范畴,以求精炼。类似差异经两人讨论后达成一致意见,进一步归纳或者删除,最终达成26个一致性一阶节点,并提交给相关领域教授审阅修正,编码结果如表3所示。

表3追随动机编码

续表3追随动机编码

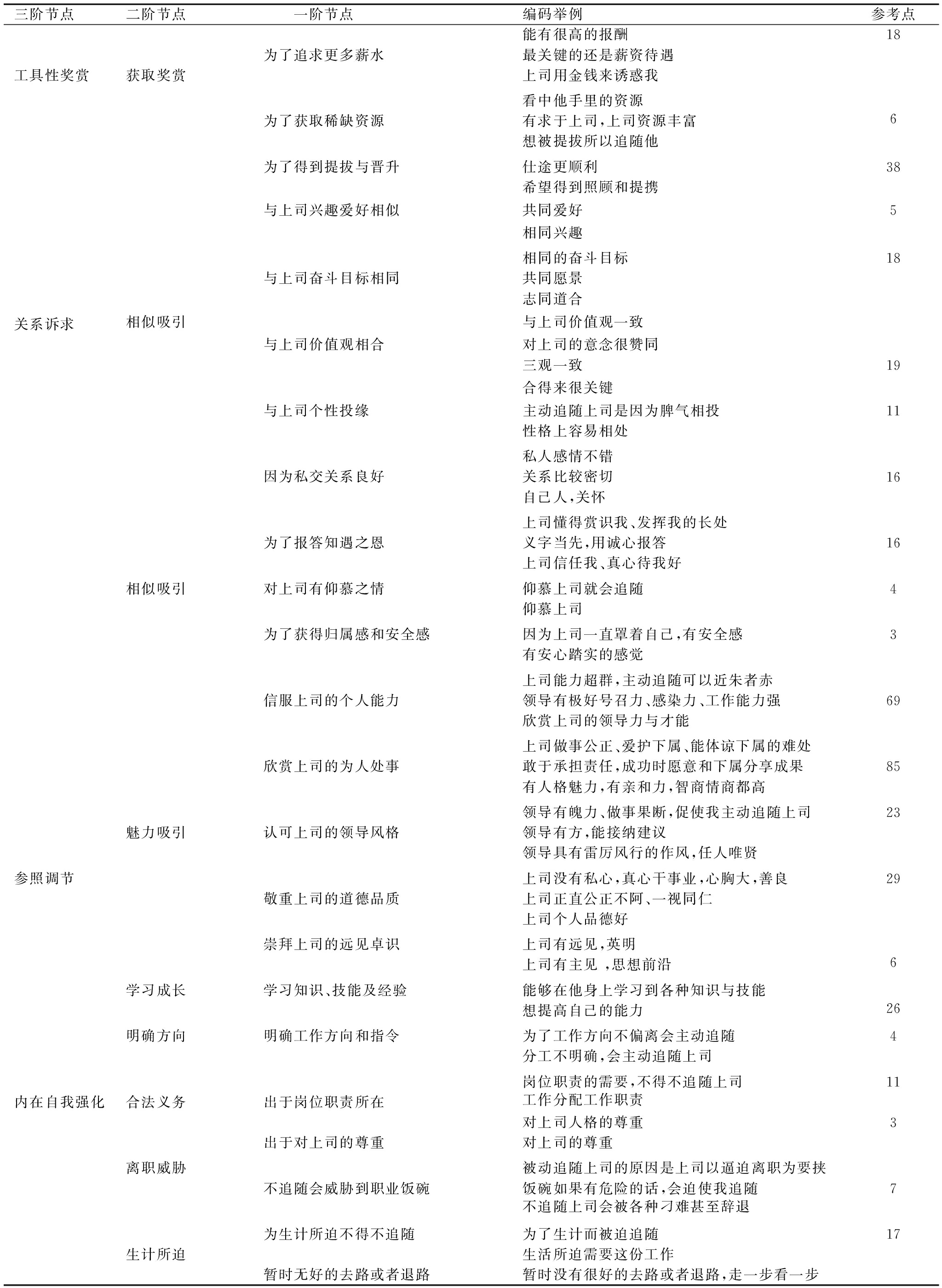

取上述初级节点建构量表项目池,并取样进行题项测试。依托问卷星平台以随机抽样方式实施互联网问卷调研,采用Liket 5点量表,以反映被试测量题项与自身情况符合程度,以1-5分别表示从“十分不符合”到“十分符合”。测试者覆盖广东、上海、北京、山东、浙江、江苏、附件、河南、河北等多个省市地区。计划发放问卷500份,实际回收447份,筛选有效问卷263份,有效回收率为53%。其中,答案缺失、遗漏、存在明显规律性作答、回答逻辑错乱以及存在明显恶意作答等均视为无效问卷。有效问卷样本结构如表4所示。

表4有效问卷样本结构

筛选问卷后,根据数字编号的奇偶性将有效问卷分为两份,所有奇数编号问卷(n=133)用于探索性因子分析(EFA),所有偶数编号问卷(n=132)用于验证性因子分析(CFA),并借助统计分析软件SPSS22和AMOS17对量表信、效度进行检验。

3.3.1 探索性因子分析

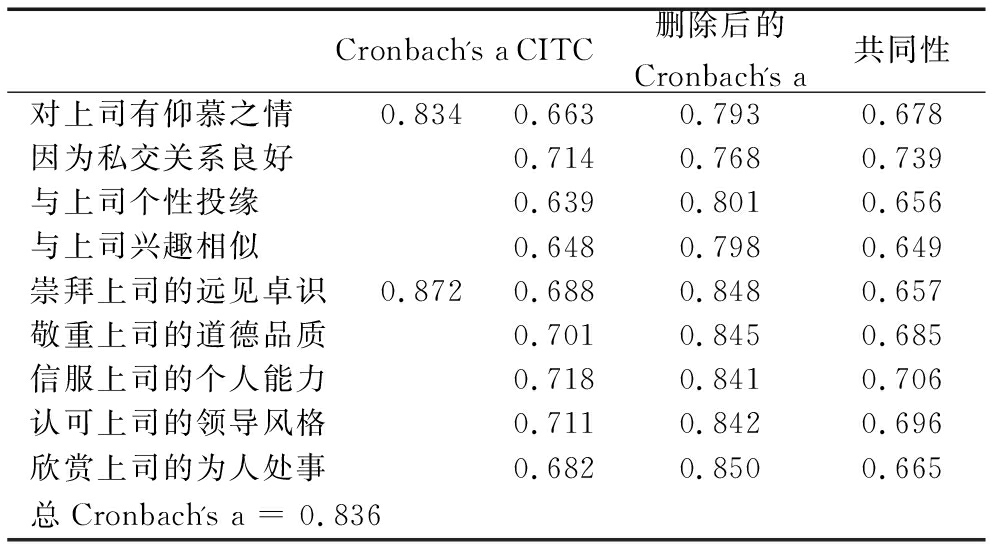

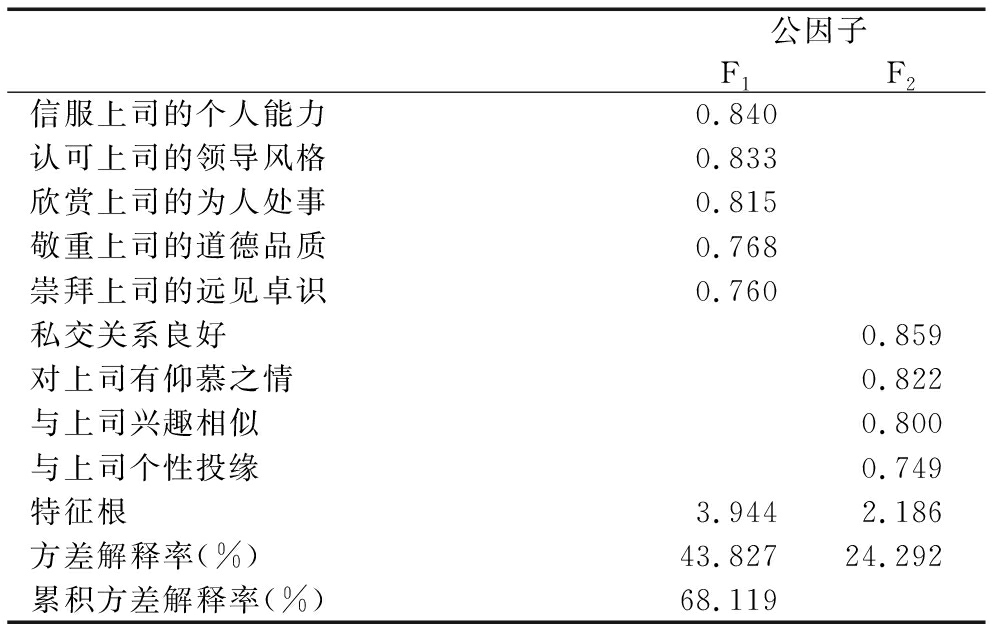

首先,对所有条目进行信度分析,以“Cronbach's a >0.6”作为量表信度可以接受的判别标准;以“校正后条目总计相关系数CITC>0.4”、“题项删除后的Cronbach's a变小”作为单个条目的取舍指标。然后,以SPSS 22统计软件对条目进行探索性因子分析。Bartlett球形检验中,KMO=0.821,χ2=555.073,df =36,p=0.000,说明各条目之间可能共享潜在因子,因而适合进行因子分析。采取主成分分析法抽取因子,以最大方差法进行转轴,提取特征根大于1的因素。以因子负荷大于0.40作为条目的取舍点,多次探索删除因子负荷小于0.40的条目。

不断重复上述过程,最后得到包含2 个因子9个条目的追随动机量表结构。其信度分析结果表明,9个条目的总Cronbach's a=0.836,从条目与总体的相关性来看,所有条目与总分相关性均较高,表明9个条目具有较高可靠性与稳定性。同时,探索性因子分析结果表明,2个因子结构分布合理,累计方差解释率达到68.119%,而且每个条目在相应因子上的负荷均大于0.70,具体结果如表5和表6所示。根据每个公因子的内涵特征,将其分别命名为“关系诉求”和“参照调节”。

表5项目信度分析(n =133)

表6探索性因子分析结果(n=133)

3.3.2 验证性因子分析

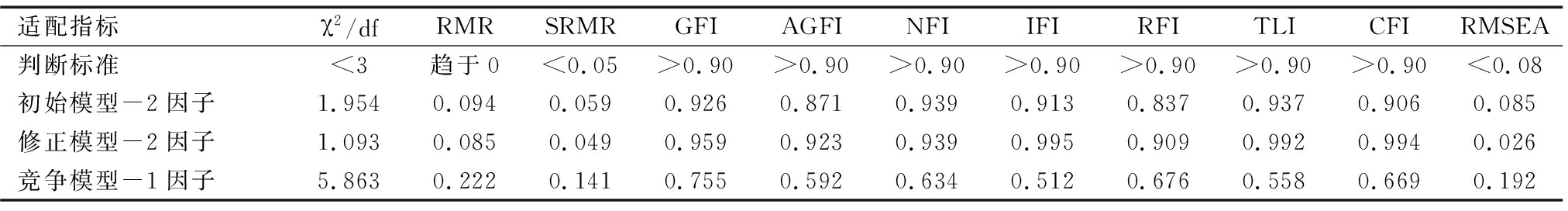

以AMOS17软件对含有9个条目的量表进行验证性因子分析,检验追随动机模型的结构效度。初始测量模型的适配度尚好(见表7),测量模型获得支持,其中,CMIN/DF=1.954(大于1小于2),指标GFI、AGFI、NFI、RFI 、IFI 、NNFI,CFI均大于0.90,但RMSEA=0.085(以小于0.080为标准),指标欠佳,表明模型还存在修正空间,故依据AMOS修正指标MI,逐一增列误差项之间的共变关系(直至最后呈现的MI指标无大于四者),见图2,原先的初始模型假设误差变量e5、e9以及e1、e8之间没有相关,现假设两两之间存在共变关系,进一步释放固定参数为自由参数,以改善样本数据与假设理论模型的拟合度。修正后,CMIN/DF=1.093,p=0.342(大于0.05),RMSEA为0.026,GFI、NNFI、CFI的值均大于0.90,修正后的追随动机两因子测量模型的整体适配度更高。

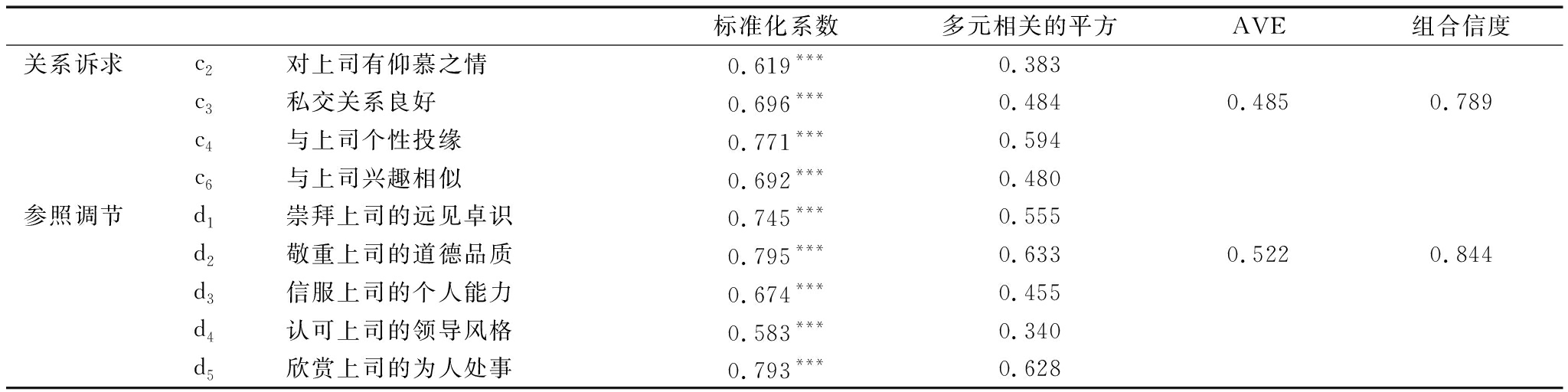

由表8可见,各条目在相应潜变量上的标准化因子载荷均大于0.50,且全部通过了t检验,在p<0.001的水平上显著。参照调节因子的AVE值为0.522,表明该潜变量具有较高方差抽取量;关系诉求因子的AVE值为0.49(接近0.5),表明该潜变量对解释指标变量平均方差抽取量为49%,其解释指标变量变异的程度稍低于一般标准值0.50,但鉴于指标变量中个别项目的信度(多元相关的平方R2)高于0.50,而且之前很少有研究对该概念进行测量,故比标准值稍低的 AVE值在量表开发中也是可以接受的。以上数据说明,量表具有较充分的收敛效度。

另一方面,参照调节和关系诉求因子的AVE的平方根分别为0.70、0.72,均高于两因子的相关系数(r=0.39,p<0.01),且两因子竞争模型的适配指标明显优于单因子模型(见表7),表明两因子之间具有良好区别效度。此外,测量模型中不存在跨界高负荷的情况(大于0.4为标准显示负荷量),而且AIC、CAIC指标值均小于饱和模型与独立模型的指标值。综上可以认为,整体测量模型的内在质量良好。

表7追随动机测量模型适配度指标(n=132)

表8验证性因子分析结果(n=132)

图2验证性因子分析模型与结果

以本土组织情境下的员工为研究对象,通过开放式问卷调查获取追随动机的具体描述,经过编码、归类,初步确定了追随动机内容与结构;然后通过大规模问卷调查以及探索性因子分析、验证性因子分析,建构了一个包含2个因子9个题项的追随动机测量模型;两个因子分别命名为关系诉求和参照调节,显示模型具备良好信度(Cronbach's a = 0.836)和效度。由此可知,在本土组织情境下追随动机具有较为稳定的二维结构。

进一步分析发现,参照调节动机主要依赖于领导者的魅力吸引,包括领导者的远见卓识、道德品质、工作能力、领导风格以及为人处世方式。这与原涛[4]开发的追随动机量表的领导者魅力维度类似,即追随动机是由于追随者为领导者行为品质吸引而产生的。这些行为品质为追随者树立了一种参照或榜样,满足了追随者对领导者的期望,使他们产生钦佩感或强烈的认同接受,同时,也为追随者以领导者为标杆调节自身行为规范提供了意义和方向,这些模仿和调节能够满足追随者内心深处的成长、成就以及归属等基本需求。关系诉求追随动机的产生得益于追随者与领导者之间良好的人际关系以及较高的相似度,如良好私交、仰慕之情以及性格、兴趣方面的相似性。事实上,这些方面阐释了一些非正式、具象的两个个体间的人际基础或关系原则,尽管彼此之间存在一定程度的差异,但都被赋予了强大的二元性质情感和义务,独立于共同的群体身份,其所蕴含的相互承诺、忠诚、义务是一种隐式心理契约,也是追随者关系诉求驱力的最终目标。实际上,这是一个更具有综合性和包容性的维度。当然,在这种以关系为导向的行为逻辑中,个体是一个社会依赖性人,但有相当大的自由来决定是否进入自愿构建的关系网络,因而遵循自主的因果关系导向。总之,参照调节与关系诉求两类追随动机充分体现了领导者强大的社会权利基础以及追随者对于关系的重视,事实上,这与中国的传统文化观念也是相符的。

确定追随动机的概念、模型与编制测量工具是进行实证研究的重要步骤,也是进行后续研究的基础。综合P-A理论、因果关系取向理论,提出追随动机的概念模型,并进行相应阐述;同时,基于采用自上而下社会建构的观点探索、归纳出尽可能多的追随动机表征,然后通过探索性因子分析和验证性因子分析检验,提炼出本土组织情境下具有达成共识的追随动机内容与结构,从而具有理论创造性。从理论上讲,本研究为追随动机的操作化以及相关实证研究提供了有利参考视点;从实践上讲,关系诉求与参照调节两个维度的具体内涵,可以为实践中了解和把握下属追随心理提供借鉴与参考。

值得指出的是,本量表最终只提炼出两个方面,明显少于国内外理论分析的维度,事实上,这取决于个体差异、认知差异以及文化特异性。首先,个体差异是存在的,对不同追随者而言,其追随动机产生的路径组合可能千差万别,即使是对同一追随者而言,追随动机的产生路径也不是单一的,这可能进一步增大了部分追随动机的分歧性,使之很难满足测量工具的同质性或有效性要求;其次,题项来源是基于本土组织中员工对“追随”的理解:传统的等级观念强化了领导者拥有更高权力、地位、影响力和威望的观念,同时,创造并维持下属应该服从、顺从、沉默、无力等特征的认知模式[45][46];而积极的认知模式则赋予追随者自主的行动能力和意愿[47],强调追随者拥有自己的思想、灵魂和精神并非被动或盲目跟从。两种不同认知图式会造成不同因果关系取向,这虽然有助于攫取更多追随动机种类,但同时也代表了不同个体的追随动机具有较大差异性,测量工具较高的同质性要求可能导致部分追随动机被排除在外;第三,本文的追随动机指向人际关系诉求,而西方社会心理学理论倾向于采用普遍主义的文化自由视角(如身体接近和态度相似对人际关系发展的影响),其人际关系网络理论关注网络结构和个人在网络中的地位,而不是二元关系的内容和过程。因此,本文的研究动机内容突出了中国社会人际关系的个人性质和二元论性质[30],具有发展的文化特异性。此外,需要强调的是,本研究定义的追随动机不同于工作动机,工作动机启动的是与工作相关的行为,尽管二者可能存在重叠之处,但追随动机启动的是与领导者之间的互动行为,领导者是一个强有力的背景因素。

诚如Bennett和Robinson[48]所言,对于一个刚开发量表的检验永远不够。本研究仅是对追随动机结构和测量的初步探索,后续研究还需要不断深入。例如,本研究获取的定性数据中存在诸如工具性奖赏、环境适应、合法性自我强化以及利他主义等追随动机种类,在后续一致性分析中因未达成一致性共识而未纳入追随动机测量模型的追随动机种类,值得进一步思考和探索。当然,追随动机作为追随研究领域的重要议题之一,其学术价值也需要通过大量实证研究加以检验。未来研究可以进一步增加对追随动机前因及后果变量的探讨,例如考察追随特质、领导风格或组织氛围等对追随动机的影响,或厘清追随动机如何影响追随者态度、行为或绩效,也可采用实证调查、案例分析等实证研究方法,深入探索各维度之间的作用路径,不断推进追随动机理论的研究进展,同时,为领导者了解和培养追随者提供重要理论依据。

参考文献:

[1] 徐红丹,曹元坤.追随动机研究述评及展望[J].中国人力资源开发,2015(15):16-23.

[2] ELLIOT A J.The hierarchical model of approach-avoidance motivation[J].Motivation & Emotion,2006,30(2):111-116.

[3] GENDOLLA G H E.The psychophysiology of motivation:Body and brain in action[J].International Organization of Psychophysiology,2017(8).

[4] MATHE H,PAVIE X,O'KEEFFE M.The architecture of motivation at work[J].Crystallography Reports,2015,38(4):342-348.

[5] 原涛.追随特质模型及追随动机与相关变量的关系研究[D].广州: 暨南大学,2011.

[6] EHRHART M G,KLEIN K J.Predicting followers' preferences for charismatic leadership:the influence of follower values and personality[J].Leadership Quarterly,2001,12(2):153-179.

[7] MITCHELL T R,DANIELS D.Motivation[M].Handbook of Psychology,2003:25-35.

[8] HARTER S.Effectance motivation reconsidered toward a developmental model[J].Human Development,2009,21(1):34-64.

[9] SHELDON K M,ELLIOT A J,KIM Y,et al.What is satisfying about satisfying events?testing 10 candidate psychological needs[J].Journal of Personality & Social Psychology,2001,80(2):325-339.

[10] DECI E L,RYAN R M.Self-determination theory:a macrotheory of human motivation,development,and health[J].Canadian Psychology,2008,49(3):182-185.

[11] LIPMANBLUMEN B J.The allure of toxic leaders:why followers rarely escape their clutches[J].Ivey Business Journal,2005(3).

[12] EDWARD L DECI,RICHARD M RYAN.The "what'' and "why'' of goal pursuits:human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):227-268.

[13] MARTIN HAMMERSHØJ OLESEN,DORTHE KIRKEGA ARD THOMSEN,ANETTE SCHNIEBER,et al.Distinguishing general causality orientations from personality traits[J].Personality and Individual Differences,2010,48(5):538-543.

[14] MCADAMS DP,PALS JL.A new big five:fundamental principles for an integrative science of personality[J].Am Psycho,2006,61(3):204-217.

[15] OLESEN M H.General causality orientations are distinct from but related to dispositional traits[J].Personality & Individual Differences,2011,51(4):460-465.

[16] HAGGER M S,HARDCASTLE S J,CHATER A,et al.Autonomous and controlled motivational regulations for multiple health-related behaviors:between- and within-participants analyses[J].Health Psychol Behav Med,2014,2(1):565-601.

[17] HAGGER M S,KOCH S,CHATZISARANTIS N L D.The effect of causality orientations and positive competence-enhancing feedback on intrinsic motivation:A test of additive and interactive effects[J].Personality & Individual Differences,2015,72(7):107-111.

[18] HAGGER M S,CHATZISARANTIS N L D.Causality orientations moderate the undermining effect of rewards on intrinsic motivation[J].Journal of Experimental Social Psychology,2011,47(2):485-489.

[19] 李宏利,董丽娟.领导力与追随力的进化本质[J].苏州大学学报:教育科学版,2014(4):24-33.

[20] VAN V M.Evolutionary origins of leadership and followership [J].Personality & Social Psychology Review An Official Journal of the Society for Personality & Social Psychology Inc,2006,10(4):354.

[21] FRENCH J P R,RAVEN B.Social bases of power[A].Studies in social power[M].University of Michigan Press,1959:150-167.

[22] HINKIN T R,SCHRIESHEIM C A.Development and application of new scales to measure the French and Raven bases of social power[J].Journal of Applied Psychology,1989,74(4):561-567.

[23] JR J E B.Influence triggers:a framework for understanding follower compliance[J].Leadership Quarterly,2000,11(3):365-387.

[24] BARBUTO J E.Motivation sources inventory:development and validation of new scales to measure an integrative taxonomy of motivation[J].Psychological Reports,1998,82(3):1011-1022.

[25] 许晟.追随力:内涵、影响因素及对领导效能的作用机理[D].南昌:江西财经大学,2013.

[26] KARK R,DIJK D V.Motivation to lead,Motivation to follow:the role of the self-regulatory focus in leadership processes[J].Academy of Management Review,2007,32(2):500-528.

[27] SANKAR Y.Character not charisma is the critical measure of leadership excellence[J].Journal of Leadership & Organizational Studies,2003,9(4):45-55.

[28] 冯江平,罗国忠.我国企业魅力型领导的特质结构研究[J].心理科学,2009(1):207-209.

[29] 罗文豪.组织情境下领导者人格魅力的探索性研究[D].北京: 中国人民大学,2011.

[30] CHEN X P,CHEN C C.On the intricacies of the Chinese Guanxi :a process model of Guanxi,development[J].Asia Pacific Journal of Management,2004,21(3):305-324.

[31] 罗家德.关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象[J].管理学报,2012,9(2):165.

[32] HWANG K K.Face and favor:the chinese power game[J].American Journal of Sociology,1987,92(4):944-974.

[33] KENNETH S LAW,CHI-SUM WONG,DUANXU WANG,et al.Effect of supervisor-subordinate guanxi on supervisory decisions in China:an empirical investigation[J].The International Journal of Human Resource Management,2000,11(4):751-765.

[34] THOMAS J L,DICKSON M W,BLIESE P D.Values predicting leader performance in the U.S.army reserve officer training corps assessment center:evidence for a personality-mediated model[J].Leadership Quarterly,2001,12(2):181-196.

[35] PADILLA A,HOGAN R,KAISER R B.The toxic triangle:destructive leaders,susceptible followers,and conducive environments[J].Leadership Quarterly,2007,18(3):176-194.

[36] FALBE C M,YUKL G.Consequences for managers of Using Singleinfluence tactics and combinations of tactics[J].Academy of Management Journal,1992,35(3):638-652.

[37] EYSENCK M W.Human motivation[J].Personality & Individual Differences,1987,8(2):291-291.

[38] BARNARD C I.The functions of the executive[A].The functions of the executive[M].Harvard University Press,1938:3574-3576.

[39] ASHFORTH B,MAEL F.Social identity theory and the organization[J].Academy of Management Review,1989,14(1):20-39.

[40] LEONARD N H,BEAUVAIS L L,SCHOLL R W.Work motivation:the incorporation of self-concept-based processes.[J].Human Relations,1999,52(8):969-998.

[41] KATZ D,KAHN R L.The social psychology of organizations[J].Administrative Science Quarterly,1978,46(1):118.

[42] BANDURA A,CLIFFS N.Social foundations of thought and action:cognitive theory[M].Prentice-Hall,1986.

[43] KEGAN R.The evolving self[M].Harvard University Press,1982.

[44] PRITCHARD R D,ASHWOOD E L.Managing motivation:a manager's guide to diagnosing and improving motivation[M].Rouledge,2008.

[45] KELLERMAN B.Followership:How followers are creating change and changing leaders[M].Boston:Harvard Business School Press,2008.

[46] M K,UHL-BIEN M,WEST B J,et al.Exploring social constructions of followership:a qualitative study[J].The Leadership Quarterly,2010,21(3):543-562.

[47] ALCORN D S.Dynamic followership:empowerment at work[J].Management Quarterly,1992,33(1):9-13.

[48] BENNETT R J,ROBINSON S L.Development of a measure of workplace deviance.[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(3):349-360.

Wei Liping,Chen Demian ,Xie Shengqiang

(School of Economics and Management, Tongji University,Shanghai 200092,China)

Abstract:Followership Motivation is an important topic in the followership field. So far, few discussions about it can be found. Based on the theory of causalityorientations and P-A theory, this study proposes the concept and model followership motivation. And we use qualitative method to explore some measurement items of followership motivation. Then, Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis have been carried out, and finally a scale of 2 dimensions including 9 items has been developed. The results show that "Followership Motivation" consists of two first-order factors, naming "reference regulation" and "relationship orientation", and their measurement items have a good reliability and validity. The results fill and improve existing cognition domain about Followership Motivation,and it is helpful to promote some relative empirical studies. In addition, it is also helpful for leaders going deep into followers.

KeyWords:Followership Motivation; Chinese Organization;Validation

文章编号:1001-7348(2018)20-0151-10

文献标识码:A

中图分类号:C936

DOI:10.6049/kjjbydc.2017120272

![]()

作者简介:魏丽萍(1988-),女,山东潍坊人,同济大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为创业追随;陈德棉(1962-),男,浙江温州人,同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为风险投资、企业发展战略、创业管理;谢胜强(1969-),男,湖南长沙人,博士,同济大学经济与管理学院副教授,硕士生导师,研究方向为风险投资、创业管理、供应链管理。

收稿日期:2018-03-27

(责任编辑:胡俊健)