杨静文

(南京理工大学 经济管理学院,江苏 南京 210094)

摘要:借鉴军民融合度测度方法的相关研究成果,提出以投入法和产出法作为省域军民融合度测度与估计方法。在分析军民融合度影响因素、影响机制的基础上,建立计量经济模型检验军民融合度估计方法和估计结果的合理性与有效性。以产出法省域军民融合度估计样本数据和动态模型拟合结果为依据,对28省2010-2016年军民融合度排名、动态变化和融合效率等进行分类、评价。针对各省所属不同军民融合度类型,提出省域军民融合深度发展建议。

关键词:军民融合;省域军民融合度;军民融合度评价

![]()

2017年1月中央军民融合发展委员会成立后,各省(自治区、直辖市,下文简称“省”)迅即出台军民融合发展的具体意见和规划计划,充分挖掘本地区潜力,因地制宜推动国防建设与省域经济融合发展。在理论与经验研究层面,有必要以国家行政区划划定的省级行政省域区对象,考察省域军民融合发展水平[1],对军民融合各领域、各层面、各阶段进行科学评估[2],有利于摸清各地军民融合发展现状、发展趋势,及时发现存在的问题并制定具体有力的推进措施。目前,虽有一些文献研究了军民融合水平估计问题,但以统计数据为依据进行军民融合发展水平评估的研究很少[3]。本文主要针对军民融合基础核心的国防工业领域,从要素流动、资源配置等方面切入,基于经济学分析思路和研究方法,采用官方发布的统计数据,研究省域军民融合度测度与估计问题,以及各省军民融合度排名、动态变化和融合效率等评价问题。

军民融合是一种军民资源自由流通、相互共享的资源配置状态,表现为资源整合,但本质上是利益整合[4]。国防科技工业实施军民融合深度发展,就是打破行业壁垒、打破军民界限的一体化融合,实现全方位、多领域、各要素的融合,体现为体制、机制、法制以及资源基础的深层次融合[5][6]。

对军民融合度内涵界定不同,则相应的军民融合度测度与估计方法也不同。从国防动员角度,马五星[7]明确了军民融合度的称呼和内涵,即军民融合程度、水平;就军队装备人才培养、生产科研等专门领域,刘宁[8]提出军队装备人才培养军民融合度是一个相对指标;李晓松等[9]界定了装备科研生产军民融合度的概念。

从军民融合系统视角,李健等[10]认为军民融合度包含微观军民融合度、中观军民融合度和宏观军民融合度3个度量维度。杜人淮等[11]将国防工业军民融合水平界定为国防工业军民融合系统中军民融合广度、层次、深度水平以及由三者决定的军民融合综合水平,用层次分析法、多级模糊评判方法得出国防工业军民融合总体水平。基于经济学分工、演化理论,黄朝峰等[6]认为军民融合发展是军民两大部门之间融合深化过程,是社会生产交换的分工网络一体化过程。

从考察生产要素在军-民两部门间自由流动的古典假设切入,旷毓君[12]把军—民两部门的要素边际生产率差值作为军民融合程度的衡量指标,两个部门要素的边际生产率差值越低,军民融合程度就越高。魏明亮[13]用国有企业从业人数占该产业总从业人数的比例代表军民融合程度。谢罗奇[14]将地区军民融合类上市企业总产值与GDP 的比值作为各省军民融合产业发展程度的衡量指标,划分了强军民融合地区(包括北京等15个地区)、弱军民融合地区(包括天津等15个地区)。

基于层次分析法提出的宏观军民融合度估计方法,需要较多详细的内部资料数据,一般学者很难获取,实际应用中制约因素较多。从军方视角界定装备科研生产的最佳军民融合度,对军方解决装备科研生产应当在哪些领域进行融合、融合的时间节奏、融合到什么程度等问题,有重大的决策参考价值。上述估计方法需要利用研究者或相关专业权威人士的主观认知信息,估计结果在一定意义上可以理解为期望的军民融合度。李健等的微观军民融合度估计思路体现了军民融合的要旨,为进一步探讨军民融合度估计方法奠定了基础,但该方法缺乏使用价值,因为很难获取满足假设条件的成本等数据。基于要素流动、资源配置视角提出的中观军民融合度概念和测度思路虽然较为粗略,但契合了军民融合的要旨,并且,基于实际统计数据的计算结果,克服了主观因素的干扰,有较大的借鉴应用价值。

省域军民融合度是指一定时期内省域军民融合主体的经济活动水平占省内经济活动总水平的比例。

哈尔滨工程大学课题组[1]借鉴国外军民融合发展潜力评估研究成果,认为我国省域军民融合发展水平应该从融合基础、融合深度、融合效果3个方面展开评估指标体系总体构思和设计工作。在此基础上,本文把军民融合企业(包括军工及军转民、民参军)作为研究主体,尝试提出采用投入法和产出法作为省域军民融合度估计方法。

基于经济学视角,军民融合度的实质是军民之间要素流动并最终达成资源优化配置的程度,既可以从生产投入要素双向流动进行描述与估计,也可以从军民两部门要素融合产出的角度进行描述与估计。由生产函数可知,投入与产出之间是高度相关的。

由于军工企业内部数据保密等原因,现有统计体系中没有涉及军工企业的投入产出指标,基于数据的可得性和代表性等考虑,借鉴魏明亮[13]、谢罗奇等[14]对地区军民融合水平的研究方法,采用军民融合上市公司投入产出数据进行近似计算。

采用军民融合职工人数(即人员投入量)占地区城镇就业总人数的比例近似估计地区军民融合度,称为投入法估计。采用军民融合经济产出占地区总产出的比例近似估计地区军民融合度,称为产出法估计。其计算方法下:

(1)

(2)

其中,DCMLit、DCMit、DLit、GDPit分别是i省t年投入法军民融合度、产出法军民融合度、城镇就业总人数、国内生产总值;MLitj、Mitj分别是i省t年j上市公司的职工人数和总产值,N为该省军民融合上市公司总数。

投入法军民融合度反映要素流动,但是,它仅反映要素结合并最终达成资源优化配置的可能性,有较大的局限性。此外,资本投入流动性强,短期内变化幅度较大,因其统计数据不稳定也难以获取并准确计量,本文不采用该指标进行评价分析。产出法军民融合度不仅反映要素流动,也反映要素融合的最佳资源配置结果,揭示了军民融合的基本逻辑。

必须明确指出,以上两种方法得到的估计结果并不是地区军民融合度的绝对值,而只是一个相对指标,但该指标可以清晰判别省域军民融合程度的相对高低或排名顺序。此外,该指标也能真实刻画各省深度挖掘并优化配置军地两方资源,产出以军工产品为代表的高品质创新的能力与水平,也能在一定程度上反映“十二五”期间各省“供给侧”改革发展成效。

如果军民融合度的投入法和产出法测度估计方法是合理有效的,那么该估计结果应该能对其影响因素变化作出显著的、符合理论预期和实际经验的响应;否则该测度方法与估计结果就没有应用价值。因此,有必要在分析军民融合度影响因素、影响机制的基础上,构建计量经济模型来验证军民融合度的投入法和产出法测度方法与估计结果。

3.1.1 军民融合度影响因素

影响军民融合度的因素,就是长期持续影响军民之间要素流动及干扰资源优化配置的一些关键因素,可从两个方面展开论述,在政府方面体现为要素流动的制度性门槛,在市场方面既包括影响资源配置效率的因素,也包括市场相关主体激励因素。

政府规则方面,我国军民关系制度安排制约着不同阶段军民融合发展水平的提升。姜鲁鸣[4]认为目前体制问题是制约军民融合发展的一大难题。游光荣[15]系统梳理了近10年来我国军民融合发展政策制度体系建设现状及问题,提出了我国军民融合深度发展的对策建议。

市场要素方面,我国军事经济子系统和民事经济子系统之间人才、科技、资金、企业家精神要素等无法得到充分流动,资源配置长期处于扭曲状态,影响了军民融合深度推进[6][12]。实证研究发现,市场化水平[13]、企业技术创新能力[16]等是影响军民融合深度发展的主要因素之一;在军民融和的资源层面、能力层面以及战略层面都需要建立金融支持体系,我国银行中长期信贷市场对军民融合的正面影响比直接融资大[17]。

3.1.2 军民融合度影响机制与研究假设

推动军民深度融合发展的内生动力应当从“两端”(政府、企业)视角、“三力”(军工企业的动力,民营企业的能力,政府的作用力)维度进行解释[18]。军民融合深度发展关键在于全局利益与市场主体局部利益的契合,只有通过有效的政策支持,保障参与各方利益有所增加,才能持续推进军民融合深化发展[19];宏观层面,社会分工深化产生的报酬递增与协调费用上升之间的有效折衷,最终决定了军民融合程度[20]。

军民融合深化程度和发展路径取决于交易效率等经济技术特征[6]。就我国军民融合实际运行态势可知,省级地方政府是推进军民融合深度发展的关键主体,其参与动力在于,一方面能够获取地方产业转型升级、财政收入增加等经济利益,地方各类主体也在一定程度上共享了军方资源;另一方面,也能获取行动上与党中央保持一致的政治收益。各类企业主体结合自身优势条件和地区军民融合资源禀赋,在已出台的军民融合相关政策和法治范畴内自主决定以何种方式、循何种路径进行“参军”或“转民”,实现微观主体收益最大化。据此,提出如下4个假设:

H1:政府降低军工进入门槛等政策强度越大,则省域军民融合度越高;

H2:省域高端要素禀赋越丰裕,则省域军民融合度越高;

H3:省域配置资源效率越高,则省域军民融合度越高;

H4:省域军民融合参与主体获取利益越多,则省域军民融合度越高。

3.2.1 计量模型构建

分别从静态和动态角度建立计量经济模型,验证4个假设。首先,考虑到我国省域军民融合度存在明显差异,主要分析验证当期影响因素的显著性,可以考虑构建静态变截距个体效应平衡面板数据模型。

DCMit=C+CGit+DFit+ZXit+LYit+GYit+εi+μit(模型1)

DCMLit=C+CGit+DFit+ZXit+LYit+GYit+εi+μit(模型1')

其次,为了充分利用面板数据中包含的横截面和时间序列信息,避免静态面板数据模型1忽略模型解释变量与被解释变量之间可能存在双向因果关系所造成的内生性问题,以及忽视军民融合深度发展历史惯性可能会使模型出现变量遗漏的设定错误,引入被解释变量1阶滞后项,建立动态平衡面板数据模型。

DCMit=C+DCM(-1)it+CGit+DFit+ZXit+LYit+GYit+εi+δt+μit(模型2)

DCMLit=C+DCML(-1)it+CGit+DFit+ZXit+LYit+GYit+εi+δt+μit(模型2')

上述4个模型中的下标i表示中国各省份,t代表年份;C为常数项,CGit表示中央政府(部门)和军方颁发相关政策的力度;DFit、ZXit和LYit为解释变量集,分别表示各省市场要素丰裕度、资源配置效率、主体利益对军民融合度的影响;GYit为地区差异截距项,表示各省体现自身特点但难以量化的因素对军民融合度的影响;εi、δt为地区个体效应和时点效应哑变量,μit为随机变量。

3.2.2 计量模型解释变量内涵

(1)中央政府及相关部门法令、政策等。借鉴Gray D Libecap等[21]的研究,在对相关政策进行系统研究的基础上构建技术政策量化处理方法,把党政军行政管理相关部门颁布的军民融合政策纳入政策变量,确定政策力度赋值标准,计算t年份合计政策力度![]() 表示第t年、第j条政策的政策力度,N表示第t年的政策数目。如果某项政策没有废除,就一直有影响,利用

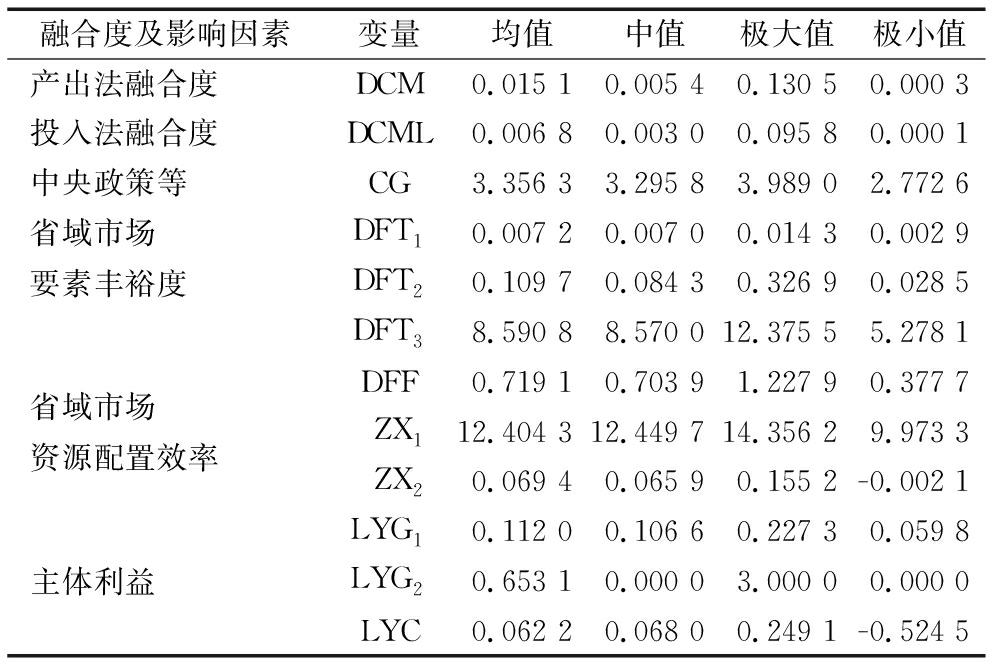

表示第t年、第j条政策的政策力度,N表示第t年的政策数目。如果某项政策没有废除,就一直有影响,利用![]() 计算各地区军民融合发展受到影响的累积政策力度。累积政策力度样本统计描述结果见表1。累积政策力度越大,则军民融合度越高。

计算各地区军民融合发展受到影响的累积政策力度。累积政策力度样本统计描述结果见表1。累积政策力度越大,则军民融合度越高。

(2)省域市场要素丰裕度。省域市场要素丰裕度表示省域参与军民融合的要素资源与能力条件。我国现阶段军民融合主要领域在国防科技工业,因此,省域市场要素主要考虑工业科技和金融两个方面,借鉴尚涛、湛泳、张近乐等的研究,选取4个变量。DFT1表示规模以上工业企业R&D费用支出占销售收入总额的比例,表征未来技术资源的丰裕程度;DFT2表示规模以上工业企业新产品销售收入总额占销售收入总额的比例,表征当前能带来经济效益的技术资源的丰裕程度;DFT3表示规模以上工业企业有效发明专利申请数的对数值,表征当前可能带来经济效益的技术资源丰裕程度。DFF表示省域储蓄余额占省域国内生产总值的比例,表征金融资源丰裕程度;直接融资规模、范围都很小,可忽略不计。依据理论分析,上述4个变量对军民融合度应该存在正向影响。

(3)省域资源配置。省域资源配置表示各类主体参与军民融合的效率。借鉴李晓松、魏明亮、黄朝峰等的研究,选取2个变量。ZX1表示省域法人企业数量的对数值,表征中观层面省域主体的资源配置效率。企业是资源配置的基本载体,企业越多,资源合理配置的可能性就越高,此外,它还体现省域市场化分工水平和企业家精神。ZX2表示省域规模以上工业企业平均利润率,即利润总额占销售收入的比例,表征微观层面企业主体的资源配置效率。依据理论分析进行推测,上述两个变量对军民融合度存在正向影响。

(4)参与主体利益。参与主体利益表示军民融合深度发展动力。借鉴张近乐、王双喜等的研究,选取3个变量。LYG1表示地方财政收入占地方国内生产总值的比例,体现地方政府参与军民融合的直接经济利益。LYG2表示地方已有国家级军民融合产业基地个数,体现地方在响应、落实党中央重大战略决策中的排头兵地位,能够为地方带来政治利益。LYC表示军民融合企业平均利润率,即利润总额占销售收入的比例,是潜在参与军民融合企业的预期收益。依据理论分析进行推测,上述3个变量对军民融合度存在正向影响。军方收益不作为独立变量,因为军队无条件服从党中央指挥,其利益与中央一致,可以认为已被包含在政策变量中。

鉴于2007年至今是国防工业军民融合时期,但2009年之前的企业法人单位数等相关数据难以获取,2017年统计数据尚未全部公开,因而选取2010-2016年共7年的官方公开统计数据,军民融合类196家上市公司的数据来源于锐思数据库。公司选择依据和参与军民融合的时间等信息参考《中国军民融合发展报告2013-2016》、《军用技术转民用推广目录2012-201 6》和《军民两用产品与技术信息共享目录2007-2016》,并综合同花顺、东方财富等网站发布的相关信息。剔除军民融合上市公司数量较少(缺乏代表性)的3个省份(甘肃、西藏、青海),其它28个省域银行中长期信贷、储蓄额来自《中国金融年鉴2010-2016》以及中国人民银行网站发布的统计数据;各省其它相关指标数据来源于《中国统计年鉴2010-2017》和国家军民融合公共服务平台网站。政策变量数据由作者搜集相关资料后整理计算得到,模型中包含变量样本数据的描述性统计(见表1)。

表1样本数据描述性统计

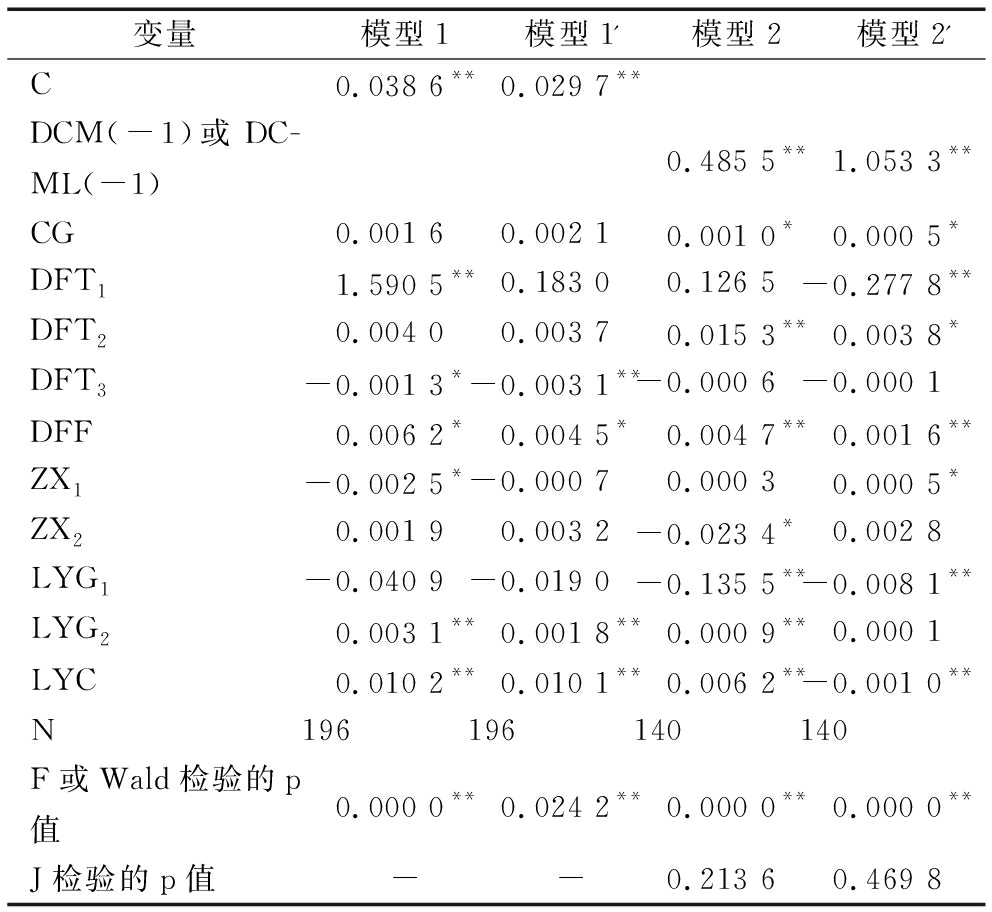

3.4.1 模型估计

对于模型1和模型1',由于样本涵盖时期较短,没有必要检验变量的平稳性。豪斯曼检验结果表明,在5%的显著性水平下应接受随机效应模型的假定。为消除可能存在解释变量的内生性问题,采用截面加权面板TSLS估计。对于模型2和模型2',选择被解释变量1阶滞后动态面板模型,采用GMM法进行估计。运用Eviews8.0软件进行估计,得到以上4个模型的估计结果,如表2所示。

3.4.2 模型显著性与稳健性检验

由表2可知,模型1和模型1'的F检验统计量对应的p值都小于5%的显著性水平,表明静态模型对军民融合度的变化是有显著解释能力的。模型2和模型2'的Sargan检验J统计量对应的p值大于5%的显著性水平,接受模型过度约束的原假设;Wald检验p值小于1%的显著性水平,拒绝(除截距项外的)模型系数均为零的原假设。综合上述检验可知,模型2和模型2'设定正确,有显著的解释能力。此外,Arellano-Bond检验均接受了残差序列不存在一阶、二阶自相关的原假设,是较理想的模型。

模型稳健性检验。首先,被解释变量采用不同样本,在影响因素相同的条件下都能得到显著的解释;由此进一步说明,从投入和产出角度都可以对军民融合度进行估计,且估计效果基本一致。其次,无论是动态模型还是静态模型,其估计结果基本一致,即4个模型都能通过显著性检验,解释变量回归系数的正负号基本一致。具体比较来看:①在被解释变量相同的条件下,模型1和模型2的估计结果基本一致,优于DCM1作为被解释变量的模型1'和模型2';②理论上GMM估计效率更高[22],在估计方法、解释变量相同的条件下,模型2'中有多个解释变量的估计结果与其它模型不一致。

综上分析可知,采用投入法军民融合度估计省域军民融合发展水平是比较合理的,下文主要采用模型1和模型2的估计结果对4个假设进行检验与解释。

表2模型估计结果

注:**表示5%的显著性水平,*表示10%的显著性水平。N表示样本数

假设H1基本上得到验证。由表2中模型1和模型2的估计结果可知,政策力度变量CG的回归系数为正,表明政策力度越大,军民融合度越高。但该变量影响的显著性不够,表明2010-2016年中央政府关于降低军工进入门槛、提供更多军民融合公共服务的一系列政策效应还不显著。习主席于2017年6月在中央军民融合发展委员会第一次全体会议上的讲话中强调:“推进军民融合深度发展,要优化军民融合发展的制度环境,坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛,加快调整完善市场准入制度,从政策导向上鼓励更多符合条件的企业、人才、技术、资本、服务等在军民融合发展上有更大作为。”

假设H2基本上得到验证。对于H2的验证分为技术和金融两个方面,变量DFF回归系数为正,且至少在10%的水平上显著,表明省域金融资源丰裕度对军民融合度有正向、显著影响。变量DFT1、DFT2回归系数为正,显著性不确切,表明省域目前已有和未来潜在拥有的技术资源优势有利于省域军民融合发展,但对深度推进的程度并无把握。变量DFT3回归系数为负,显著性不确切,表明地方存量技术资源难以满足军方的“需求牵引”要求,也难以胜任“军转民”技术对地方高水平技术吸收能力的要求。因此,可以认为地方只有具备技术或金融等优势资源条件,才具备参与军民融合的基础。

假设H3被拒绝,即省域资源配置效率对省域军民融合度的影响不确定。根据表3中模型1和模型2的估计结果,表征省域市场化分工水平和企业家精神的变量ZX1在两个模型中参数估计值符号和显著性检验结果都不一致;表征省域市场微观层面企业资源配置效率的变量ZX2亦如此。该假设与H1紧密相关,既是政策影响的具体体现,也是这一时期我国“资源错配”、“脱实向虚”等问题在国防科技工业领域的一个缩影。

假设H4基本上得到验证。从政府层面看,一方面,LYG1回归系数为负,显著性不确切,表明地方直接经济利益与推进军民融合深度发展相矛盾,即地方政府从军民融合企业获取的财政收益低于其支持军民融合发展所付出的综合财政支出;另一方面,LYG2回归系数在5%水平下显著为正,表明地方获取了显著的政治利益,这也是军民融合发展得以深度推进的主要动力源泉。从企业层面看,LYC回归系数在5%水平下显著为正,表明潜在参与军民融合企业的预期收益是影响军民融合深度推进的微观动力源。

综合上述检验可见,模型1、模型2估计结果具有较高的可信度,对影响因素变化能作出显著的响应,采用投入法军民融合度估计省域军民融合度符合理论和现实逻辑。

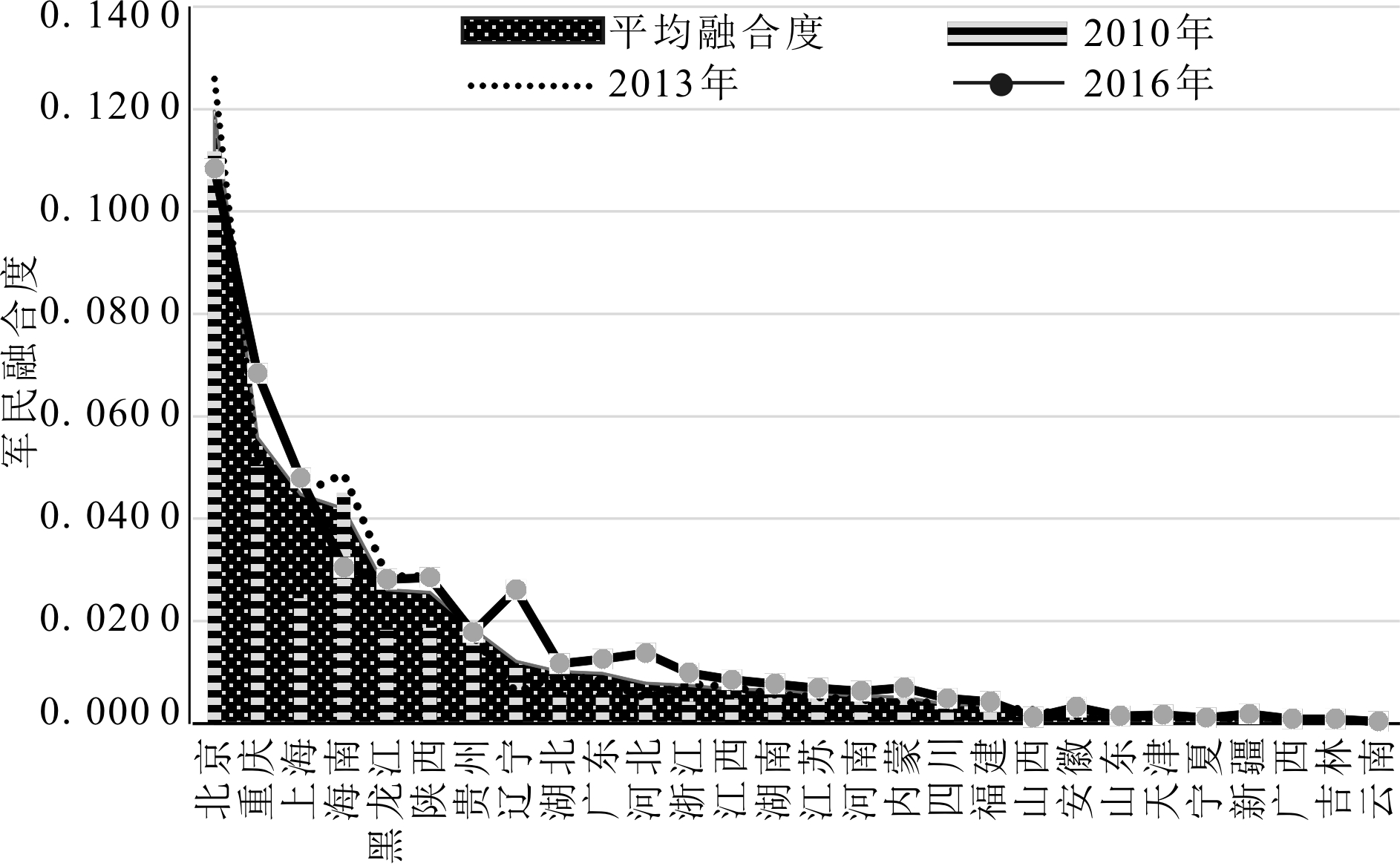

首先,从总体发展角度对省域融合水平进行评价。为消除个别年份省域军民融合度异常变化的影响,将2010-2016年各省军民融合企业产值加总再除以各省年度GDP之和,得到各省平均军民融合度。

其中,MDCMi、M1it分别表示i省平均军民融合度和军民融合企业产值。

然后,按平均融合度高低把各省总体军民融合发展水平划分为较高、一般、较低3个层次(如图1和表3所示)。

其次,从动态发展角度对省域融合度上升或下降趋势进行评价。图1描述了各省平均军民融合度,以及2010、2013和2016年的融合度,从中可以看出北京、重庆等地不同年份融合度的波动程度,融合度较小的地区其波动程度难以观察。另外,据此也难以得出相对准确的判断。为此,借鉴离差概念构造指标估计各省2010-2016年融合度波动趋势。

DDCMi2006=DCMi2006-MDCMi

(4)

其中,DDCMi2006表示i省2016年融合度波动幅度。

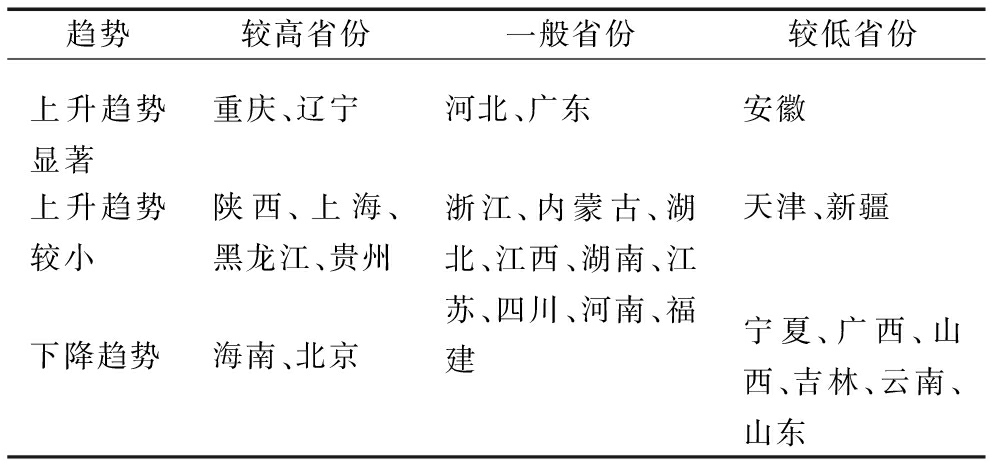

根据DDCMi2006的大小和正负值,把28个省的军民融合度上升或下降趋势分为3种情况,即上升趋势显著、上升趋势较小、下降趋势,具体结果见表3。

图12010-2016年区域军民融合度排序

表3省域军民融合度层次及动态变化趋势

从理论拟合角度对融合效率进行评价。借鉴Richardson等[23]关于非效率投资的分析思想和度量方法,对既定资源禀赋等约束条件下省域军民融合深度发展是否达到理论上应该达到的水平(为行文方便,可称之为“理论军民融合度”)进行识别。现有约束条件下,军民融合度低于理论军民融合度,即为融合不足状态;反之,军民融合度高于理论军民融合度则属于融合超前状态。遵循边界生产函数思想[24],也可以把这种评价看作对省域军民融合效率的一种评价。省域军民融合效率,即省域融合度超前或不足指标的具体计算方法如下:

(5)

其中,![]() 分别表示i省t年实际军民融合度、按照表3模型2拟合的理论军民融合度。实质上,DCMεit为模型2的残差,残差项大于零,意味着融合超前或融合高效率;残差项小于零,则融合不足或融合低效率。融合效率评价结果见图2。

分别表示i省t年实际军民融合度、按照表3模型2拟合的理论军民融合度。实质上,DCMεit为模型2的残差,残差项大于零,意味着融合超前或融合高效率;残差项小于零,则融合不足或融合低效率。融合效率评价结果见图2。

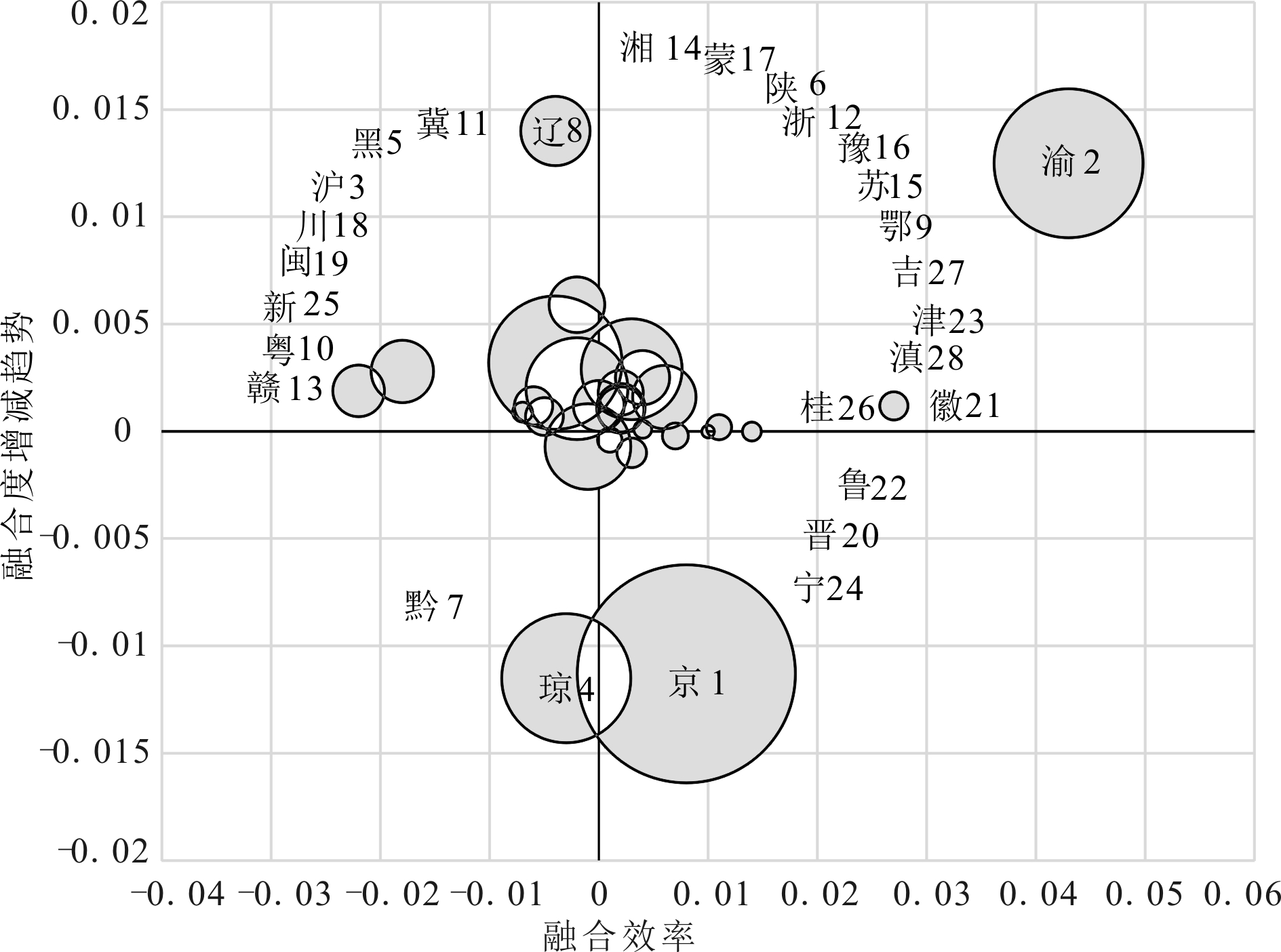

将省域融合水平和变动趋势以及融合效率评价结果通过气泡图整合起来,如图2所示。其中,X轴表示融合效率,Y轴表示融合度变动趋势,气泡大小表示平均融合度。气泡中的标识文字和数字分别为省域简称和按平均融合度由高到低排序的名次。

依照省域融合度变动趋势和融合效率两个维度,把28个省的军民融合深度发展状态分为4种类型(图2的4个象限):融合发展高效率且融合度提升,如重庆;融合发展高效率但融合度退化,如北京;融合发展低效率但融合度提升,如广东;融合发展低效率且融合度退化,如海南。

图2军民融合效率及融合度增减趋势

针对军民融合核心的国防工业领域,产出法省域军民融合度是一个直观可行的省域军民融合发展水平测度估计方法。首先,模型检验表明产出法省域军民融合度能对其影响因素变化作出显著的、符合理论预期和实际经验的响应;其次,2010-2016年我国内地28省军民融合度评价结果显示,产出法省域军民融合度能够显著合理地区分各省军民融合发展的水平层次、动态变化趋势以及融合效率状态。

对省域军民融合度影响因素的检验结果表明,2010-2016年省域金融资源丰裕度对军民融合度有正向显著影响;地方政府获取了显著的政治利益,潜在参与军民融合企业的预期收益显著为正,这也是军民融合发展得以深度推进的核心动力源泉。但是,中央政府关于降低军工进入门槛、提供更多军民融合公共服务的一系列政策效应还不显著;目前已有和未来潜在拥有的技术资源优势有利于地方军民融合发展,但对深化推进的程度并无把握;地方配置资源效率对地方军民融合度的影响不确定。据此,提出省域军民融合深化推进的建议如下:

(1)各省应根据自身资源禀赋特征和驻军实际军事需求,选择恰当的军民融合模式和融合路径。例如,军工企业较多的省份,以重庆等地为标杆,充分利用军工科研生产资源,从产业产品制造配套等方面深化发展;浙江的经验也表明,丰富的军方资源可为示范区培育增添坚强后劲。高技术兵种驻军、涉军科研机构较多的科技发达省份,以陕西、上海等地为标杆,应充分利用本地科技资源丰富和了解军工需求信息便捷的优势,从新品开发、高技术产品配套等方面深化发展。

(2)充分发挥省级政府在省域军民融合深度发展中的枢纽地位和关键作用。目前,省戎装常委的组织安排有利于省域军民融合发展的统一领导,有利于落实军地协调、需求对接,结合省情制定规划细则,落实中央已出台的促进要素双向流动相关政策等;省级军民融合发展领导机构和工作机构应着力完善并促进资源共享机制实际运转,不断增强参与各方的获得感以激发其参与动力,提升军民融合资源配置效率。

(3)军民融合发展有其最优边界,深度融合要与国家相关战略安排相协调,与本地拥有的资源条件相适应。例如,北京拥有最丰裕的军民融合资源条件,为响应“非首都功能”疏解的号召,向外地转移部分资源,践行“全国一盘棋”的军民融合发展理念。2017年9月中关村军民融合产业园在广东设立联络处,推动京粤双方军民融合产业资源交流与合作,推动广东企业、产品及技术与国防建设需求有效对接。再如海南,随着三沙建市、南海“种岛”、军港及航天发射中心等军民融合工程的完工,过去较高的军民融合度会下降到与其资源条件相适应的水平。

参考文献:

[1] 哈尔滨工程大学课题组.关于军民融合发展水平评估指标体系的思考[J].中国军转民,2013(8) :66-73.

[2] 郑波.用数据评估支撑军民深度融合[J].国防科技工业,2015(2):43-44.

[3] 游光荣.对军民融合发展现状及评估的思考[J].中国国情国力, 2017(1):16-18.

[4] 姜鲁鸣.驶向军民融合深度发展彼岸[N].人民日报,2015-07-12.

[5] 杜人淮.国防工业全要素军民融合深度发展及其实现机制[J].南京政治学院学报,2015,31(182):57-63.

[6] 黄朝峰,鞠晓生,纪建强,等.军民融合何以能富国强军——军民融合、分工演进与报酬递增[J].经济研究,2017(8):187-201.

[7] 马五星.国防动员军民融合问题研究[J].军事经济研究,2009(5):28-30.

[8] 刘宁,李辉亿.军队装备人才培养军民融合度的测算方法及运用[J].军事经济研究,2012(6):69-71.

[9] 李晓松,吕彬,舒绍干,等.装备科研生产军民融合度研究[J].装备学院学报,2013,24(2):17-21.

[10] 李健,胡军平,宋伟.微观、中观和宏观的军民融合度研究[J].军事经济研究,2012(4):11-13.

[11] 杜人淮,马宇飞.国防工业军民融合水平测度与对策研究[J].科技进步与对策,2016,33(9):108-116.

[12] 旷毓君,孟斌斌.基于军—民“两部门”新古典经济模型的军民融合研究[J].科技进步与对策,2015,32(21):140-144.

[13] 魏明亮.中国国防工业军民融合、国际化水平及市场竞争力关系实证研究[J].西安财经学院学报, 2016,29(1):21-26.

[14] 谢罗奇,赵纯凯.军民融合对地区产业结构的影响及效应——基于中国省际面板数据的实证分析[J].广东财经大学学报,2016(6):4-12.

[15] 游光荣,闫宏,赵旭.军民融合发展政策制度体系建设:现状、问题及对策[J].中国科技论坛,2017(1):150-156.

[16] 尚涛.军民融合企业技术积累、能力结构与持续成长机制研究——基于技术转移视角的分析[J].科技进步与对策,2015,32(18):110-113.

[17] 湛泳,赵纯凯.资本市场发展、军民融合与产业结构优化升级[J].南开经济研究,2016(5):36-54.

[18] 张近乐,李正锋.军民融合中企业内生动力和融合能力问题研究[J].财经理论与实践,2017,38(209):133-137.

[19] 于川信,陈力.构建军民融合深度发展的政策支持体系[J].国防,2017(7):25-27.

[20] 王双喜.军民融合发展战略中的地方政府政策能力刍议[J].管理观察,2017 (8):64-66.

[21] GRAY D.Libecap, economic variables and law development:a case of western mineral property[J].Economic History Journal, 1978,38(2):15-43.

[22] BLUNDEL R,BOND S.Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J].Journal of Econometric, 1998,87(1):115-143.

[23] RICHARDSON S.Over-investment of free cash flow[J].Review of Accounting Studies, 2006,11(2-3):159-189.

[24] FARRELL.The measurement of productive efficiency[J].Journal of the Royal Statistical Society, 1957(120):253-281.

Yang Jingwen

(School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract:This research reviews the recent studies on the estimation and evaluation of the degree of civil-military integration (DCMI).It proposes an estimation method for measuring the input and output of DCMI.Based on the analysis of the influencing factors and mechanisms of DCMI, this study establishes econometric models to examine the rationality and validity of the estimation method and results on DCMI.Moreover, relying on the output DCMI estimator and the findings of GMM dynamic model fitting, this paper categorizes and evaluates the rankings, dynamic changes, and integration efficiencies of DCMI from 2010 to 2016 in 28 provinces in China.Finally, this study puts forwards suggestions on enhancingthe DCMI that are appropriate to the varying types of DCMI in each province.

KeyWords:Degree of Civil-Military Integration (DCMI);Inter-Provincial's Degree of Civil-Military Integration (DCMI); Evaluation of DCMI

作者简介:杨静文(1967-),男,河南南阳人,博士,南京理工大学经济管理学院副教授,研究方向为计量经济、产业经济、创新扩散、军民融合科技与产业创新。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目(30917014108);江苏省军民融合科技与产业创新研究中心研究基金项目(201712)

收稿日期:2018-03-27

文章编号:1001-7348(2018)19-0096-07

文献标识码:A

中图分类号:E0-054

DOI:10.6049/kjjbydc.2018010715

(责任编辑:万贤贤)