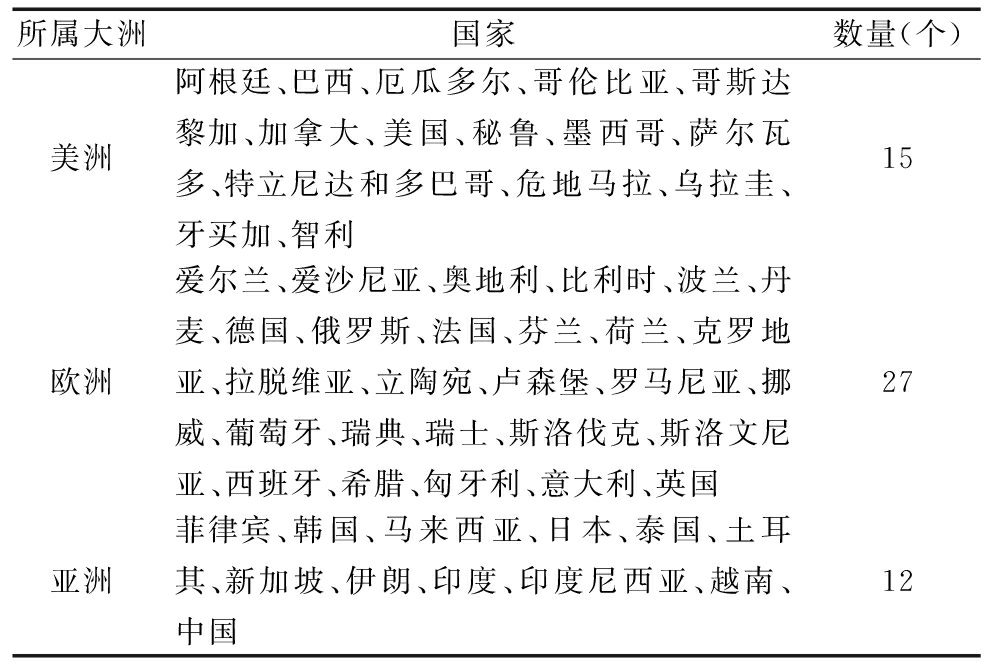

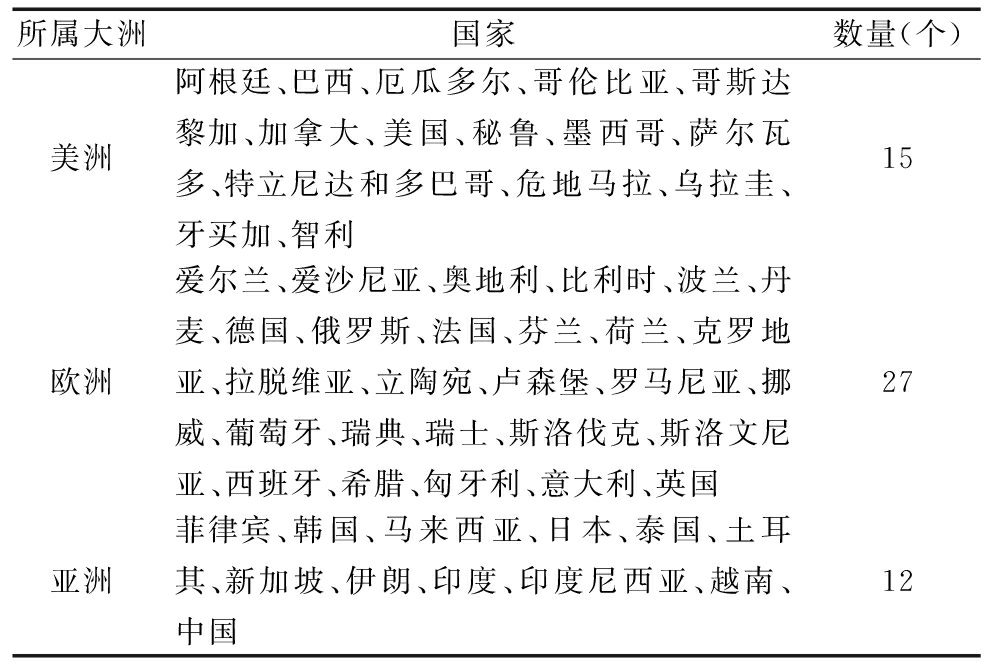

表1国家类别与数量

所属大洲国家数量(个)美洲阿根廷、巴西、厄瓜多尔、哥伦比亚、哥斯达黎加、加拿大、美国、秘鲁、墨西哥、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥、危地马拉、乌拉圭、牙买加、智利15欧洲爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、比利时、波兰、丹麦、德国、俄罗斯、法国、芬兰、荷兰、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国27亚洲菲律宾、韩国、马来西亚、日本、泰国、土耳其、新加坡、伊朗、印度、印度尼西亚、越南、中国12

吴中兵1,3,宋赫民2,3,彭 刚4

(1.中央财经大学 财政税务学院;2.中央财经大学 会计学院, 北京 100081;3.华夏幸福基业股份有限公司,北京 100027;4.西南财经大学 统计学院,四川 成都 611130)

摘要:创业作为实现创新的过程,对创新绩效提升具有重要作用。文化价值观作为社会“软实力”的重要指标,能够对创新过程施加重要影响。以文化价值观作为调节变量,构建政府创业支持与国家创新绩效关系模型,并通过全球54个国家数据进行实证检验。结果发现,政府政策支持、资金可获得性对国家创新绩效具有显著正向影响,权力差距、个人主义、不确定性规避负向调节政策支持与国家创新绩效间的关系,个人主义正向调节资金可获得性与国家创新绩效间的关系,而男性气质不存在调节效应。研究结果对政府制定有效政策具有一定参考价值。

关键词:政府创业支持;文化价值观;国家创新绩效

创新作为经济发展的驱动力,一直备受全球政策执行者和学术界的普遍关注[1]。创业作为实现创新的过程[2],在促进就业的同时,也极大程度上推动了地区发展增长[3]。尤其对于新兴经济体国家而言,强大的经济增长动力促使创业活动更加频繁[4]。为支持创业,世界各国政府积极提供政策和资金保障。作为最大的新兴经济体国家,中国政府也在不断为创业活动保驾护航。正如李克强总理反复强调的“持续为大众创业、万众创新清障搭台,释放中国经济无限活力”。

众多文献已经表明,政府创业支持行为有利于企业创新绩效的实现。然而,很少有文献从国家视角研究政府创业支持行为与国家创新绩效间的关系。文化价值观作为国家“软实力”的重要指标,能够影响创业导向[5]与创新绩效的实现[6]。然而,不同国家具有不同的文化价值观,对创业和创新绩效的影响程度呈现一定的差异性。那么,文化价值观能否对政府创业支持作用于国家创新绩效的路径施加影响呢?

基于此,本研究将国家文化价值观作为调节变量,构建政府创业支持与国家创新绩效关系模型,并采用全球54个国家数据进行实证研究,旨在推动文化价值观视角下政府创新支持与国家创新绩效关系理论及实践发展,为政策制定提供科学依据。

半个多世纪以来,随着创新理论的逐渐完善,创新已经逐渐发展成为一个复杂概念[7]。作为“创新”一词的首次提出者,Schumpeter[8]认为其包含5种类型:①新产品引进或现有产品质性改进;②产业工艺创新;③新市场开发;④原材料新来源发展;⑤企业组织其它投入和改变。由于研究目的不同,国内外学者对创新内涵的界定不同,但从本质上存在两种核心观点:①新思想形成过程。通过这一过程,组织将新思想转化为新/改进的产品、服务和流程[9];②新事物应用,即组织为了实现成功,对新产品/服务、新技术、新结构等的应用[10]。随着研究的不断深入,学术界逐渐关注如何衡量创新绩效,而创新随着时间和空间变化将表现出多样性特征,这种动态多样性不仅仅贯穿于某个部门、企业或区域,也“集群”到国家层面。因此,研究国家创新绩效已经受到理论界与政策实践者的高度重视。对此,部分学者将国家创新绩效纳入创新体系框架下,通过测算创新系统效率衡量创新绩效[11]。也有学者直接采用创新产出指标衡量创新绩效,这些指标通常包括专利申请量、授权量及新产品产出[12]。然而,由于指标选取的单一性,采用直接衡量方法存在一定缺陷。为了能够充分反映国家创新绩效的整体性,许多学者倾向于采用创新绩效指数进行研究[6]。

一直以来,创业活动被视为推动技术创新、促进就业并最终实现经济增长的重要抓手[13]。尽管创业研究成果颇丰,但学术界仍未对创业概念达成共识。朱仁宏[14]通过梳理创业研究相关文献认为,创业是商业行为者在一定的创业环境中识别并利用创业机会、动员资源、创建新组织和开展新业务的活动。

传统制度经济学理论认为,个体行为受制度环境的约束,个人和组织为维护自身地位与合法性会选择遵守制度环境规范[15]。制度环境包括正式制度和非正式制度两种,其中正式制度涉及政策、经济规则与契约[16]。创业投资回报往往受到游戏规则即创业环境的影响。众多文献已经表明,创业环境是影响创业行为产生的重要因素,主要表现为环境主体(政府部门或社会机构)对创业活动的支持[17]。政府创业支持即政府部门通过政策落实,组织、引导和扶持创业团队形成系统性社会支持能力,推动创业活动开展。政府创业支持通过提供资金支持、政策优惠(税收减免、政策支持)等工具增强企业创业导向。一般学者认为,创业导向具有3个典型维度:创新性、承担风险性和主动性[18]。从微观企业视角看,创业导向创新性维度主要体现在企业持续提出新思想、新产品和服务,以及引进新技术等活动的倾向。在复杂市场竞争环境中,企业通过提高产品和服务创新及技术和管理创新,能够获取强大的竞争优势,从而为提高国家创新绩效奠定坚实基础。承担风险性体现了企业承担风险的意愿。在政府创业支持的驱动下,企业愿意承担风险并将大量资金投入到新产品或服务开发及技术创新活动中,这不仅直接提高了企业创新绩效,也间接提升了国家创新绩效。主动性主要体现在重视持续创新性和创造力方面。通过不断学习,企业创新能力不断提高,从宏观层面也提升了国家创新绩效。

政府创业支持能够增强企业创业导向,激励企业创新,从而有助于提高国家创新绩效。因此,本文提出如下假设:

H1:政府创业支持有利于国家创新绩效的实现。

学者普遍认为,文化是指一个群体或社会所共享的基本假设、价值观、行为规范和习俗[19]。作为文化的核心,文化价值观是为社会大多数成员所信奉和普遍倡导的信念,并通过形成行为规范影响社会成员态度和行为[20]。与文化具有的层次性特征相似[19],文化价值观可延伸至个体、群体、组织、国家及全球层面。尽管个体文化价值观间存在差异,但从国家层面看,文化价值观具有普遍一致性特征。因此,为从整体上考察国家创新绩效,本研究从国家文化价值观视角进行探讨。

一直以来,学术界对国家文化价值观的研究层出不穷。19世纪80年代以来,为了衡量文化价值观,学者主要基于3种文化价值观理论开展研究。Hofstede[21]首次通过调查数据,将文化价值观分为4个维度。随后,在对亚洲国家进行调研的基础上,Hofstede和Bond[22]将长期导向/短期导向作为文化价值观的第五个维度。近年来,Hofstede等[23]又将自我放纵和约束作为文化价值观维度进行研究。为充分反映个体层面文化价值观以满足特定背景需要,Schwartz[24]基于心理学需求和动机理论提出7维度文化价值观理论,并广受关注。第三种理论来源于“全球领导力与组织行为有效性研究(简称GLOBE)”,它通过调研62个国家数据后形成了9个文化价值观维度[25]。然而,由于样本选择具有一定缺陷而使结果饱受争议。总体来看,这3种文化价值观理论各有侧重,具有一定的关联性。然而,由于文献引用率高,使得Hofstede的经典四维度文化价值观理论在评估国家文化方面具有一定优势。与此同时,制度理论认为非正式制度包括社会和文化实践,并且制度理论已经被证明在研究创业领域具有一定适用性[26]。因此,通过文化视角研究创业与创新具有重要意义。众多理论认为,不同国家具有不同的文化价值观,这种差异构成了常见的情境化因素。情境因素研究的典型特征是将国家特征(如文化价值观)当作调节变量,通过加入国家水平特征考察自变量与因变量关系改变,进而实现更高层次的情境化[27]。因此,将国家文化价值观作为调节变量,研究政府创业支持与国家创新绩效间关系具有重要意义。综上所述,本文将Hofstede的四维度文化价值观(权力差距、不确定规避、个人主义/集体主义及男性气质/女性气质)作为调节变量,研究政府创业支持与国家创新绩效间的关系。

权力差距是指人们对权力在制度和组织中不平等分配的接受程度[23]。对于具有高权力差距的国家来说,信息共享极大程度上受权力的约束,而这种信息传递恰好是创新形成的重要来源[28]。相比之下,在权力差距较小的国家,创新理念更容易传递。很多学者已经通过实证研究证明高权力差距不利于创新的形成[29]。因此,在高权力差距国家,为了提升创新水平,政府需要对创业提供更多支持;而对于低权力差距国家,政府对创业的支持更容易转化为创新,使创业支持与创新绩效间的关系更强。因此,本文提出如下假设:

H2:权力差距调节政府创业支持与创新绩效间的关系。权力差距越大,政府创业支持对创新绩效的影响越弱。

个人主义/集体主义维度衡量的是一个社会总体偏好于个人利益还是集体利益。在具有个人主义倾向的社会中,人与人之间的关系是松散的,人们倾向于关心自己及小家庭;而具有集体主义倾向的社会则注重群体内关系和对组织的忠诚度[23]。在研究个人主义与创新间关系的文献中,大多数学者都认为个人主义倾向有利于创新的实现[28]。一方面,与具有集体主义倾向的国家相比,具有个人主义倾向的国家自由性更强,人们拥有更多机会接触新思想。另一方面,在具有个人主义倾向的国家,个人能够得到预期回报;而在具有集体主义倾向的国家,个人贡献大多归功于组织[30],以致于降低了个人对创新思想的重视。Shane[31]采用商标作为国家创新指标分别研究1975年和1980年文化价值观与国家创新间关系时发现,个人主义在1975年比集体主义更有利于创新,但在1980年,二者之间的关系却弱化了。因此,他认为集体主义(尤其是亚洲国家)更有利于激励创新。事实上,研究人员已经发现创新的形成需要外部环境支持[31]。而在具有集体主义倾向的国家,人们更加偏好于这种跨职能支持,从而有利于创新的形成。因此,与集体主义相比,在具有个人主义倾向的国家,政府创新支持与创新间的关系更弱。因此,本研究提出如下假设:

H3:个人主义调节政府创业支持与创新绩效间的关系。个人主义倾向越强,政府创业支持对创新绩效的影响越小。

男性气质/女性气质维度衡量的是一个社会偏好于男性气质特点(如成就、英雄主义及独断等)还是女性气质特点(如关系、谦虚、照顾弱者及关注生活质量等)[23]。Hofstede[21]认为,具有男性气质的社会更加重视个人成就和奖励,而成功的创新型企业往往更注重员工发展。因此,很多学者认为男性气质更有利于激励创新。然而,另一方面,在具有女性气质文化的社会充满着信任、低冲突及相互支持氛围,这种氛围有利于应对创新带来的不确定性[32],更容易激发创新。基于此,本文认为政府创业支持对创新绩效的影响不受男性/女性气质价值观的干扰。因此,本研究提出如下假设:

H4:男性气质在政府创业支持与创新绩效间并不存在调节效应。

不确定性规避是指人们感受到的不确定性和模糊性所带来的威胁程度[23]。不确定性规避程度越高,人们越不能容忍不确定性,即人们更加偏好于稳定性或确定性。由于创新往往与变革和不确定性紧密相联,因此不确定性规避程度越高反而越不利于创新[30]。在不确定性规避程度较高的国家,人们习惯于在规则内从事活动而不倾向于违背常规,容易形成创新迟钝;相反,在不确定性规避程度较低的国家,人们偏好于打破常规,摆脱创新惰性[31]。因此,对于高不确定性规避的国家,为实现创新绩效,需要政府提供更多创业支持;而对于低不确定性规避的国家,政府创业支持则更容易转化为创新。因此,本研究提出如下假设:

H5:不确定性规避调节政府创业支持与创新绩效间的关系。不确定性规避程度越高,政府创业支持对创新绩效的影响越小。

本研究主要考察文化价值观作为调节变量对政府创业支持与创新绩效间关系的影响。在本文回归模型中,由于部分国家数据存在缺失,因此根据变量数据间相关关系,形成54个国家数据。在选取的54个国家中,欧洲最多包括27个国家,美洲包括15个国家,亚洲最少包括12个国家,具体如表1所示。

鉴于样本量受限,本研究采用2012—2014年数据,构成162个样本量。因此,利用面板数据进行回归分析更适合本文研究目的。然而,由于文化价值观的稳定性(或变化较小),导致运用面板数据回归存在严重的多重共线性问题。因此,利用普通最小二乘法(OLS)进行回归分析具有可行性[33]。

表1国家类别与数量

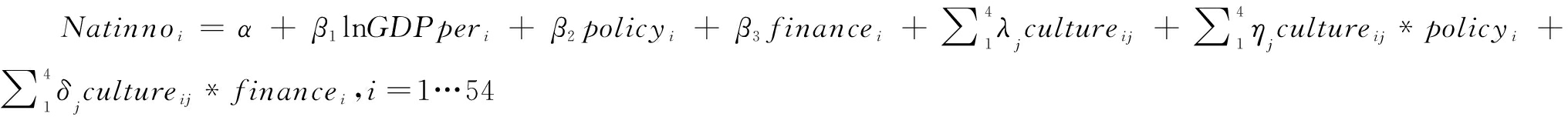

根据研究假设,本文构建如下调节效应模型:

(1)

其中,Natinnoi代表第i个国家创新绩效指数;GDPperi代表第i个国家人均GDP;policyi代表第i个国家政策支持程度;financei代表第i个国家资金可获得性;cultureij代表第i个国家第j个文化价值观维度得分。

(1)国家创新绩效。 正如前文所述,在衡量创新绩效的文献中,部分学者将创新绩效置于创新体系内部进行考察,由此测算创新体系效率[11]。而对创新体系效率的研究通常需要综合考虑创新投入(如研发支出及科研人员数量等)和创新产出(如专利申请和授权量及新产品开发等)。显然,这对收集各国数据提出了更高挑战。另一部分学者直接运用创新产出指标衡量创新绩效。尽管很多文献采用专利作为国家创新绩效衡量指标,然而很多专利并不具备转化为创新产品的能力[31]。也有学者认为人均商标数量能够代表国家创新绩效,但商标与创新间的对应关系往往比较模糊,例如单一创新过程却能形成多个商标。个别指标的片面性要求研究人员从国家整体层面进行考量。因此,国家创新绩效指数[6]作为衡量创新绩效的指标引起了广泛关注。本研究采用WIPO等机构发布的2012-2014年国家创新绩效指数进行衡量。

(2)政府创业支持。政府通过创业支持能够创造财富、提高就业率和公共福利。尤为重要的是,为促进经济发展,政府可通过调整创业政策引导企业开展创业活动。政府创业支持通常包括创业政策支持及资金支持等。本研究主要采用这两个指标作为自变量,搜集2012-2014年全球创业跟踪数据库(GEM)中的政策支持程度和资金可获得性调研得分作为政府创业支持指标。

(3)文化价值观。 本研究采用Hofstede(1980)的文化价值观衡量国家文化,一方面源于其引用率较高,得到了大多数学者认可。另一方面,利用这一文化价值观维度测量所得到的结果基本上都具有一定效度和信度[31]。因此,本研究采用Hofstede文化价值观最近更新的2014年国家得分,鉴于文化价值观的稳定性,将同样的数据应用于2012和2013年,与其它变量形成对应关系进行研究。

(4)控制变量。 为了能够更加深入地检验所提假设,本研究引入控制变量。一般学者认为,国家经济发展水平影响其创新率[33]。人均拥有的经济资源越多,将投入转化为创新产出的能力越强。因此,本研究以2012-2014年世界银行公布的各国人均GDP(对数形式)为控制变量,将其引入到模型中。

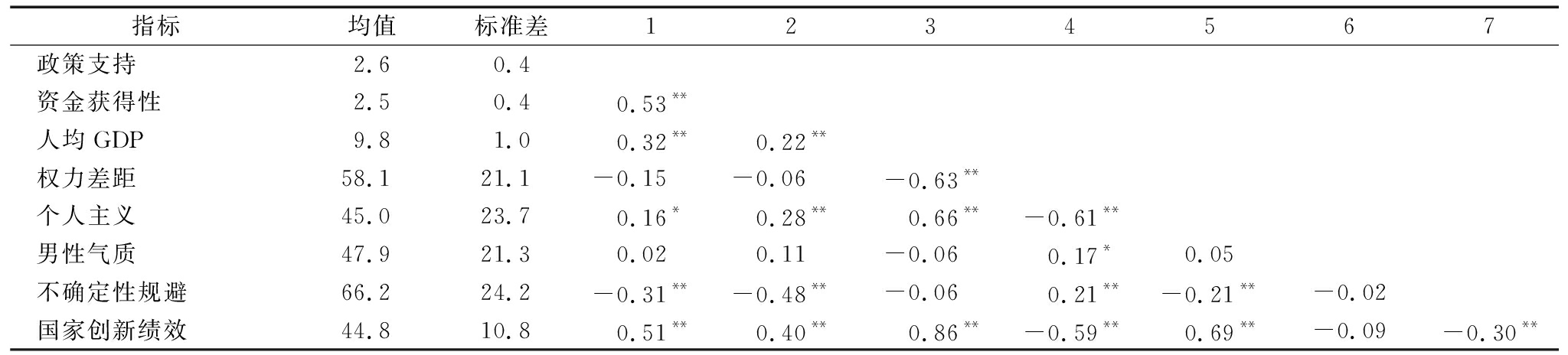

(1)描述性统计分析。 表2为描述性统计与相关性分析结果。从表2可以看出,国家创新绩效与政府政策支持、资金可获得性、人均GDP、个人主义间显著正相关,与权力差距、不确定性规避间显著负相关,与男性气质间的相关性不显著。这为后续多元回归分析奠定了坚实基础。

表2描述性统计与相关性分析结果

注:**p<0.01,*p<0.05,下同

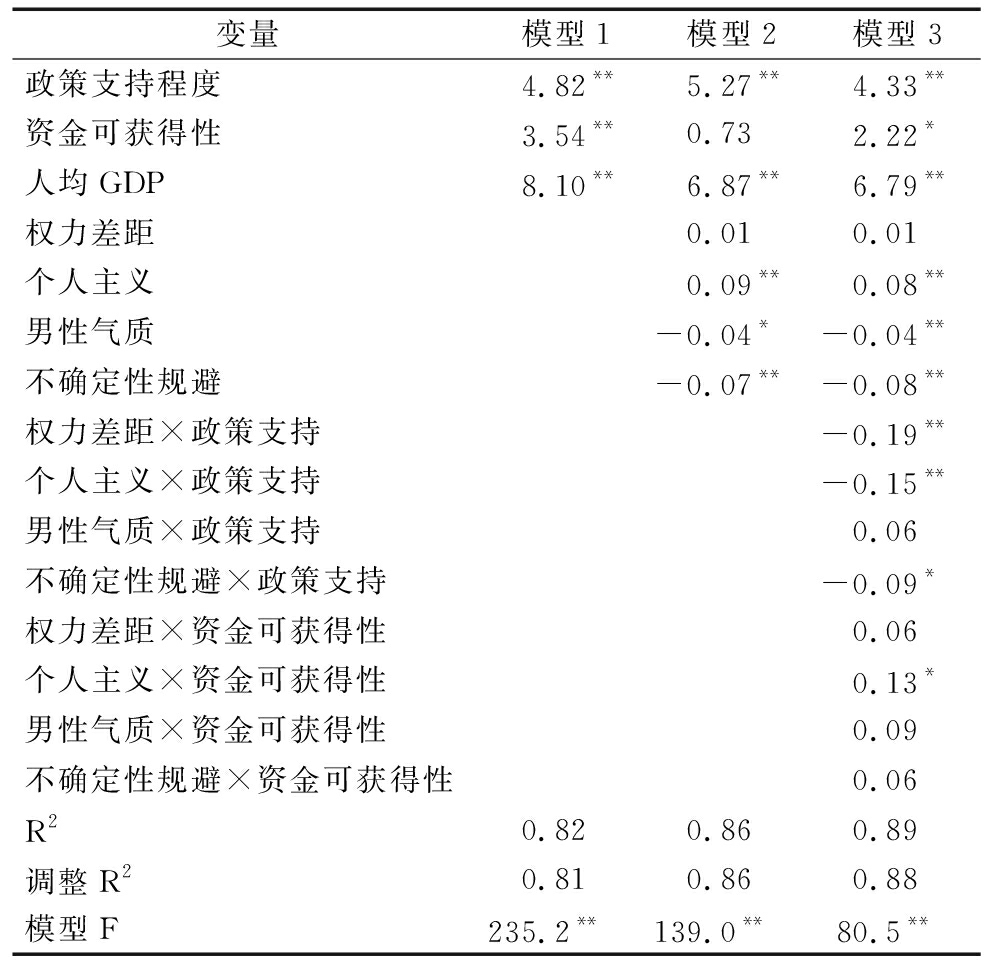

(2)调节效应分析。 表3为调节效应分析结果,从模型1可以看出,政策支持程度(β=4.82,p<0.01)、资金可获得性(β=3.54,p< 0.01)对国家创新绩效有显著正向影响,假设H1得到验证。

为检验国家文化价值观的调节作用,本研究分别将政策支持程度、资金可获得性与权力差距、个人主义、男性气质和不确定性规避中心化,然后将它们之间的乘积项一并引入国家创新绩效回归模型中。

如表3模型3 所示,权力差距与政策支持乘积项对国家创新绩效有显著负向影响(β=-0.19,p<0.01),表明权力差距的调节效应存在,但与资金可获得性的乘积项对国家创新绩效不存在影响;个人主义与政策支持乘积项对国家创新绩效有显著负向影响(β=-0.15,p<0.01),表明个人主义的调节效应存在,但个人主义与资金可获得性乘积项对国家创新绩效有显著正向影响(β=0.13,p<0.05);男性气质与政策支持、资金可获得性的乘积项对国家创新绩效的影响不显著,表明男性气质的调节效应不存在,假设H4得到验证;不确定性规避与政策支持乘积项对国家创新绩效有显著负向影响(β=-0.09,p<0.05),表明调节效应存在,但与资金可获得性的乘积项对国家创新绩效不存在影响。

表3调节效应分析结果

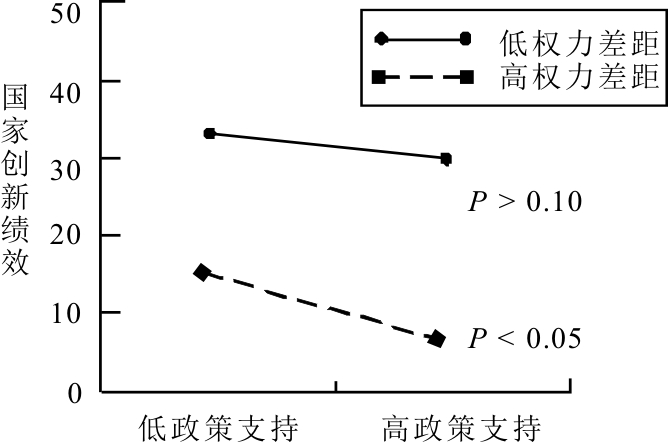

为进一步检验调节变量的调节方向,本研究采用Aiken和West[34]的程序方法。如图1所示,较低权力差距(p>0.10)的调节效应并不显著,在较高权力差距影响(p<0.05)下,政府政策支持对国家创新绩效的正向影响较弱,并逐渐呈现负向趋势,假设H2得到验证。

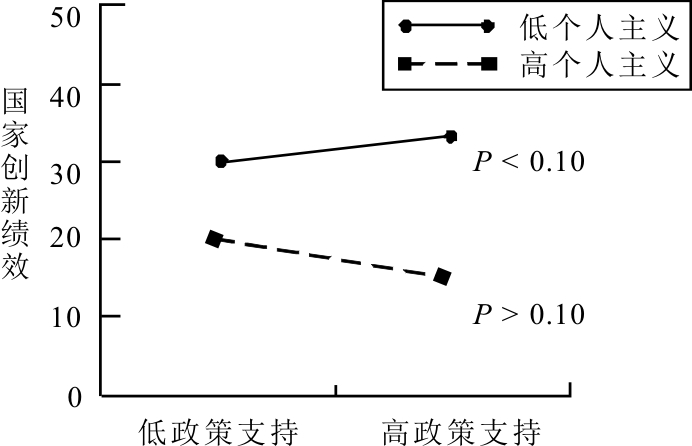

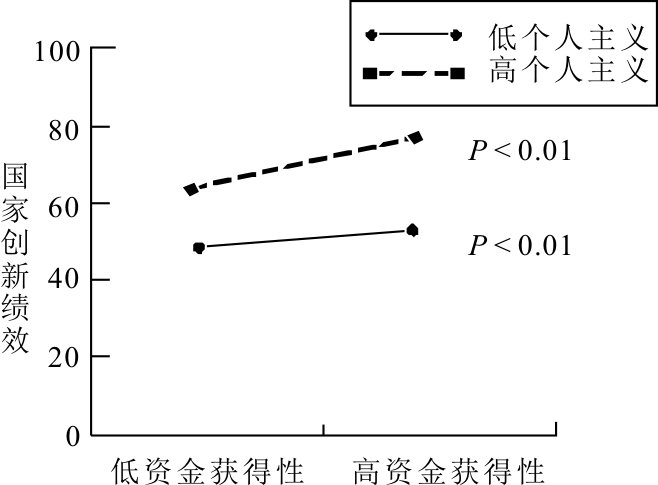

如图2所示,个人主义倾向能够削弱政府政策支持对国家创新绩效的影响。通过显著性检验发现,在较低个人主义倾向下(p<0.10),调节效应存在。尽管较高的个人主义倾向能够改变政策支持与国家创新绩效间的关系,但并不显著(p>0.10),假设H3得到验证。然而,从资金可获得性角度分析(见图3),个人主义倾向能够增强政府政策支持对国家创新绩效的影响,假设H3未得到验证。

图1 权力差距调节效应

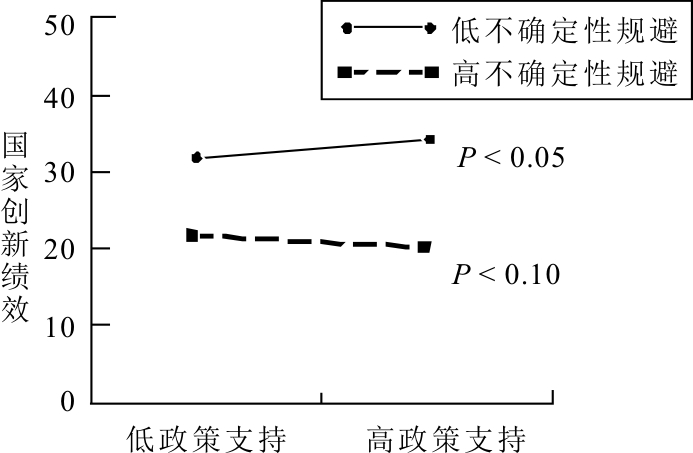

如图4所示,不确定性规避程度能够削弱政府政策支持对国家创新绩效的影响。当不确定性规避程度足够大时,政策支持反而对国家创新绩效具有负向影响,因此假设H5得到验证。

图2 个人主义调节效应——政策支持程度

图3 个人主义调节效应——资金可获得性

图4 不确定性规避的调节效应

本研究以文化价值观为调节变量,构建政府创业支持对国家创新绩效的影响模型,采用全球54个国家3年数据对模型进行检验,得出如下结论与启示:

(1)政府政策支持、资金可获得性对国家创新绩效有显著正向影响。该结论进一步验证了制度环境在创新绩效形成过程中的重要性。尽管不是所有的创业支持都能够促进创新发展,但政府可通过准许产权和剩余价值索取权在创业者中的分配,激励创业并培植创新,最终创造财富并促进经济发展[35]。尤其是对于小企业和新创企业而言,政府创业支持无论是出台优惠政策还是提供便利的资金借贷,都会产生明显效果。因此,政府应加大创业支持力度(法律、资金及税收优惠政策等),降低创业风险、激励创业,这不仅有利于创新的形成,而且由于创新产品投入市场,还能够增加消费者选择权,减弱市场垄断势力,在促进就业的同时,又能够极大程度上提高国家整体竞争力。

(2)权力差距、个人主义及不确定性规避均能够调节政府政策支持与国家创新绩效间的关系。结论表明:

第一,当权力差距过大时,即使政府给予创业一定的政策支持,但由于感受到较高的不公平性,创业者创业意愿较低,创新动力不足,最终也不能产生较好的创新效果。因此,从创新驱动视角看,国家应该重视培育较低的权力差距。例如,通过推行简政放权政策为企业松绑,为创业提供便利,营造公平竞争环境。此外,在权力差距较大的国家,组织等级制度严明,信息流动常常受阻[36],信息在社会成员间不能及时共享传递,从而不利于创新思想的形成。近年来,中国政府所倡导的“共享经济”理念,正是降低社会权力差距的先导,有利于形成社会公平的文化价值观,为提高国家创新能力营造良好氛围。

第二,个人主义对政府政策支持、资金可获得性影响国家创新绩效具有调节效应。值得注意的是,个人主义弱化了政府政策支持对国家创新绩效的正向影响,强化了资金支持对国家创新绩效的正向影响。模型2结果表明,在其它因素不变的情况下(政策支持维持不变),个人主义对国家创新绩效具有正向影响(β=-0.09,p<0.01),究其原因在于创新形式的差异性。众所周知,不同国家创新体系包含渐变式创新与突变式创新两种形式。渐变式创新重视内部资源,且周期短、成本低;突变式创新则重视外部资源利用,周期长、成本高。研究发现,个人主义文化价值观对渐变式创新具有积极作用[37],而作为外部资源,政策支持对突变式创新具有较大的促进作用[38]。因此,对于倾向于渐变式创新的国家来说,个人主义文化价值观是有利的。然而,当考虑政府政策支持与个人主义互动时,由于各自影响的创新形式不同,使得作为调节变量的个人主义文化价值观弱化了政府政策支持与国家创新绩效间的关系。另外,资金可获得性无论对于渐进式创新还是突变式创新而言都具有积极作用。总体来看,在个人主义倾向较高的国家,个人创新自由度更大,与政策支持相比,资金支持更有利于实现较高的国家创新绩效;而在集体主义倾向较高的国家,普遍强调贯彻执行力,与资金支持相比,政府政策支持由于具有较强的引导性,使得效果更加明显。

第三,不确定性规避弱化了政府政策支持对国家创新绩效的正向影响,甚至可能使政府政策支持产生负向影响作用。因此,从微观企业视角看,应保持积极心态适应复杂的外部环境,提升对外部环境不确定性容忍度,形成有利于创新的文化氛围,激发其产生创新行为。国家应提供强有力的政策保障,降低企业对不确定性的规避程度,打消不确定性带来的顾虑,完善有利于创新的制度环境,提高国家创新能力。

当然,本研究也存在一些不足之处。首先,由于文化价值观的稳定性,使得通过面板数据检验调节效应的理念受到一定限制。其次,由于文化价值观在现实社会中的复杂性,使得Hofstede四维度文化价值观具有一定局限性。未来研究一方面可根据现有文献丰富文化价值观维度和理论支撑;另一方面,可深入研究国家或区域内文化价值观的影响。对于具有多样性文化的中国来说,研究多元文化视角下创业政策与创新间的关系具有一定借鉴性。

参考文献:

[1] VERSPAGEN B. Innovation and economic growth [A]//J FAGERBERG D C MOWERY, R R NELSON. The Oxford handbook of innovation [M]. Oxford: Oxford University Press, 2006: 487-513.

[2] STOPFORD J M, BADEN-FULLER C. Creating corporate entrepreneurship [J]. Strategic Management Journal, 1994, 15(7): 521-36.

[3] RUPASINGHA A, GOETZ S J. Self-employment and local economic performance: evidence from US counties [J]. Papers in Regional Science, 2013(92): 141-161.

[4] PISANI M J, PATRICK J M. A conceptual model and propositions for bolstering entrepreneurship in the informal sector: the case of Central America [J]. Journal of Developmental Entrepreneurship, 2002, 7(1): 95-111.

[5] BRUTON G D, AHLSTROM D, LI H L. Institutional theory and entrepreneurship: where are we now and where do we need to move in the future[J]. Entrepreneurship Theory & Practice, 2010, 34 (3): 421-440.

[6] 李晓梅. 社会信任与文化价值观对于国家创新绩效的作用研究——基于65个样本国家的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(8): 93-101.

[7] TZENG C. A review of contemporary innovation literature:a Schumpeterian perspective [J]. Innovation: Management, Policy & Practice, 2009, 11(3): 373-394.

[8] SCHUMPETER J A.The theory of economic development:an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle [J]. Social Science Electronic Publishing, 1934, 25(1): 90-91.

[9] BAREGHEH A, ROWLEY J, SAMBROOK S. Towards a multidisciplinary definition of innovation [J]. Management Decision, 2009, 47(8): 1323-1339.

[10] TIAN M, DENG P, ZHANG Y, et al. How does culture influence innovation? a systematic literature review [J]. Management Decision, 2018, https://doi.org/10.1108/MD-05-2017-0462.

[11] LI X. Regional innovation performance: evidence from domestic patenting in China[J]. Innovation: Management, Policy & Practice, 2006(8): 171-192.

[12] WU J, XU M. Technology intermediaries and regional innovation performance: an empirical study in China [J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2013, 21(S2): 7-19.

[13] 夏清华,易朝辉. 不确定环境下中国创业支持政策研究[J]. 中国软科学,2009(1): 66-72.

[14] 朱仁宏. 创业研究前沿理论探讨——定义、概念框架与研究边界[J]. 管理科学,2004,17(4): 71-77.

[15] MEYER J W, ROWAN B. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony [J]. American Journal of Sociology, 1977, 83(2): 340-363.

[16] NORTH D C. Institutions, institutional change and economic performance [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[17] 何云景,刘瑛,李哲. 创业政策与创业支持:基于系统优化的视角[J]. 科学决策,2010(4): 65-73.

[18] 薛红志. 创业导向、战略模式与组织绩效关系研究[J]. 经济理论与经济管理,2006(3): 71-75.

[19] 赵向阳,李海,孙川. 中国区域文化地图:“大一统”抑或“多元化”[J]. 管理世界,2015(2): 101-119.

[20] 苏凇,孙川,陈荣. 文化价值观、消费者感知价值和购买决策风格:基于中国城市化差异的比较研究[J]. 南开管理评论,2013,16(1): 102-109.

[21] HOFSTEDE G. Culture′s consequences: international differences in work-related values [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1980.

[22] HOFSTEDE G, BOND M H. The confucius connection: from cultural roots to economic growth [J]. Organizational Dynamics, 1988, 16(4): 5-21.

[23] NG S I, LEE J A, SOUTAR G N. Are Hofstede's and Schwartz's value frameworks congruent [J]. International Marketing Review, 2007, 24(2): 164-180.

[24] SCHWARTZ S H. Beyond individualism/collectivism: new cultural dimensions of values [A]// KIM U, TRIANDIS H C, KAGITCIBASI C, et al. Individualism and collectivism: theory, method, and applications [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994: 85-119.

[25] HOUSE R J, HANGES P J, JAVIDAN M, et al. Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.

[26] PINCHOT G. Intrapreneuring [M]. New York: Harper & Row Publisher, 1985.

[27] 徐淑英,张志学. 管理问题与理论建立开展中国本土管理研究的策略[J]. 重庆大学学报:社会科学版,2011,17(4): 1-7.

[28] KAASA A, VADI M. How does culture contribute to innovation? evidence from European countries [J]. Economics of Innovation and New Technology, 2010, 19(7): 583-604.

[29] WILLIAMS L K, MCGUIRE S J J. Effects of national culture on economic creativity and innovation implementation [C]. Paper presented at the International Society for New Institutional Economics Conference. The Institutions of Market Exchange, September, in Barcelona, Spain, 2005: 22-24.

[30] WAARTS E, EVERDINGEN Y V. The influence of national culture on the adoption status of innovations: an empirical study of firms across Europe [J]. European Management Journal, 2005, 23(6): 601-610.

[31] SHANE S. Cultural influences on national rates of innovation [J]. Journal of Business Venturing, 1993(8): 59-73.

[32] NAKATA C, SIVAKUMAR K. National culture and new product development: an integrative review [J]. Journal of Marketing, 1996, 60(1): 61-72.

[33] TAYLOR M Z, WILSON S. Does culture still matter?: the effects of individualism on national innovation rates [J]. Journal of Business Venturing, 2012(27): 234-247.

[34] AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression: testing and interpreting interactions [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1991.

[35] MICHAEL S C, PEARCE J A. The need for innovation as a rationale for government involvement in entrepreneurship [J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2009, 21(3): 285-302.

[36] 廖建桥,赵君,张永军. 权力距离对中国领导行为的影响研究[J]. 管理学报,2010,7(7): 988-992.

[37] 杨建君,杨慧军,马婷. 集体主义文化和个人主义文化对技术创新方式的影响——信任的调节[J]. 管理科学,2013,26(6): 1-11.

[38] 陈昊雯. 社会关系、产业动力与突变性产品创新关系研究[A]. 第五届中国管理学年会,2010:16.

Wu Zhongbing1,3, Song Hemin2,3, Peng Gang4

(1.School of Public Finance and Tax, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;2.School of Accountancy, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;3.China Fortune Land Development Co., Ltd (CFLD), Beijing 100027, China;4.School of Statistics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

Abstract:Entrepreneurship, as the process of forming innovation, plays an important role in improving innovation performance. And the culture value, as the important indicator of social soft power, can influence the process of innovation. This paper proposes moderating effect model of culture value on the relationship between governmental support to entrepreneurship and national innovation performance through empirical analysis of 54-sample countries data. The results shows policy support and availability of financing to Entrepreneurship have significant effects on national innovation performance, power distance, individualism, uncertainty avoidance moderate the relationship between policy support and national innovation performance negatively and individualism moderates the relationship between availability of financing and national innovation performance positively, while masculinity has no effect. Finally, the results can provide some suggestions for policy.

KeyWords:Governmental Support ;Culture Value; National Innovation Performance

文章编号:1001-7348(2018)19-0001-07

文献标识码:A

中图分类号:F204

DOI:10.6049/kjjbydc.2018030711

作者简介:吴中兵(1976-),男,河南泌阳人,博士,中央财经大学财政税务学院博士后,华夏幸福基业股份有限公司执行总裁,研究方向为PPP模式;宋赫民(1987-),男,辽宁大连人,博士,中央财经大学会计学院、华夏幸福基业股份有限公司联合培养博士后,研究方向为产业经济学、PPP模式;彭刚(1988-),男,江西新余人,博士,西南财经大学统计学院讲师,研究方向为宏观经济统计与核算。本文通讯作者:宋赫民。

基金项目:欧盟FP7玛丽居里计划项目(PIRSES-GA-2013-610350);国家社会科学基金重大项目(16ZDA010);全国统计科学研究重大项目(2017LD05);中央高校基本科研业务费项目(JBK1801063)

收稿日期:2018-07-09

(责任编辑:王敬敏)