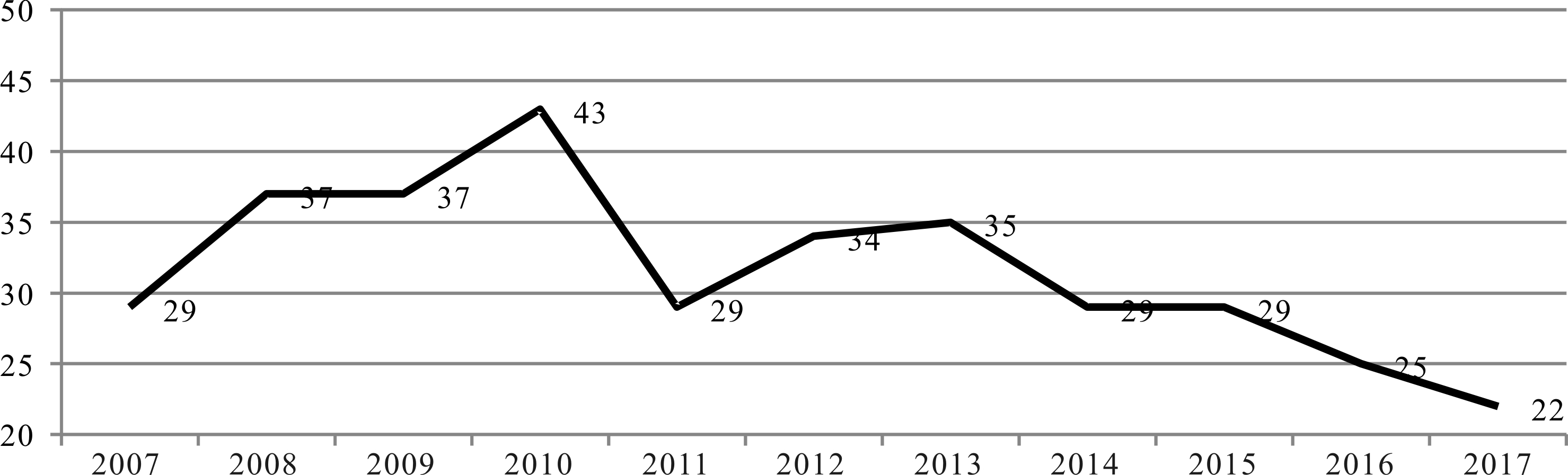

图1 2007-2017年中国全球创新指数世界排名

漆 苏1,刘立春2

(1.同济大学 上海国际知识产权学院,上海 200092;2.华东政法大学 科学研究院,上海 200042)

摘要:深入了解中国创新能力现状,对于推进创新型国家建设具有重要意义。基于《全球创新指数报告(GII)》2013-2017年数据,分析中国跻身创新型国家行列的发展历程,并将中国与创新领先型国家、其它金砖国家进行对比,以进一步明确其在全球创新版图中的位置。研究发现,伴随中国创新能力逐步提升,其对全球创新格局的影响力不断扩大,但也存在一些制约因素,如制度环境、创意产出、市场成熟度,进而提出消除创新障碍的政策建议。

关键词:全球创新指数;创新能力;影响因素;创新型国家

当今社会,创新被认为是推动经济增长的核心驱动力,各国都在采取措施,大力营造创新环境,促进创新产出,提升国家创新竞争力。2012年,党的十八大正式提出实施创新驱动发展战略;2016年全国科技创新大会提出了建设世界科技强国的宏伟目标;2017年发布的《国家创新驱动发展战略纲要》提出科技创新“三步走”的战略目标。中国建设创新型国家乃至世界科技强国的路线图已然清晰,但必须清醒地认识到,与发达国家相比,中国的创新能力仍存在明显差距。因此,有必要从全球角度,科学测度国家创新能力,考察中国创新能力的整体现状及特征,在此基础上找出影响中国创新能力提升的系列因素,进而采取有针对性的措施。

LuisSuarez[1]最早提出国家创新能力概念,并提出用专利水平衡量一国创新能力的观点。2002年,Jeffrey L Furman,Michael E Porter和ScottStern[2]提出国家创新能力的决定因素包括3个,即一国公共创新基础设施、产业集群创新环境以及两者之间的联系。2007年,John A Mathews和Mei Chih Hu[3]进一步指出,国家创新能力在技术领先国家和技术落后国家中的含义不同,前者更加强调如何通过国际新颖保持其领先地位,后者更加重视通过国内新颖推动先进技术传播,进而追赶技术领先国家。整体而言,学者们虽然对国家创新能力理论展开了系列研究,但尚未形成统一的概念体系,这也使得针对国家创新能力的测度研究缺乏应有的理论基础(刘凤朝,孙玉涛,2008)。

当前针对中国创新能力的研究主要从两方面展开:

(1)借鉴国际权威机构发布的创新能力评价报告。近年来,一些国际组织采用不同方法测度国家创新能力。世界经济论坛从1979年开始对国家竞争力进行评判,并发布《全球竞争力报告》。该报告以12项竞争力因素为衡量指标,具体包括:法律和行政架构、基础设施、宏观经济环境、卫生和基础教育、高等教育和培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融市场发展、技术、市场规模、商业环境完备性和创新。自1989年起,瑞士洛桑国际管理发展学院每年都会发布《世界竞争力年鉴》,基于260项竞争力测量指标评比全球63个国家竞争力。经济合作与发展组织(OECD)于1999年起以年度公报形式,推出《科学、技术和工业:记分牌和指标》(science technology and industry scoreboard,STI),构建起一个全面、细致并伴随科学技术发展、工业机构调整而不断变化的动态测度指标体系[4]。《欧洲创新记分牌(EIS)》由欧盟创新政策研究中心在2000年首次发布,从框架条件(企业外部创新绩效的主要驱动因素)、投资(公私研发创新投入)、创新活动(企业层面的创新活动)与影响力(企业创新效果)4个方面,人力资源、财政与支持、创新者、就业影响等10个维度,新博士毕业生数量、受高等教育人数在总人口中占比、终生学习等27项指标,对欧盟各国创新表现进行分析,并将欧盟成员从高到低依次划分为创新领导者、强力创新者、中等创新者和适度创新者[5]。自2007年起,英士国际商学院启动全球创新指数(后文简称GII)项目,目前它的共同发布方是世界知识产权组织、康奈尔大学和英士国际商学院。GII共设计80余项指标,内容覆盖制度、创新驱动、知识创造、企业创新、技术应用、知识产权等领域,通过对全球经济体开展调查,并参考世界经济论坛、世界银行、联合国等组织数据,对全球各经济体的创新能力和成果进行评估、排名[6]。汤森路透社从2009年开始发布《全球创新报告》,通过对航空航天与国防、汽车、生物技术等12个技术领域的全球科技文献和专利数据进行分析,以描述全球创新活动。整体而言,不同主体根据其测度目标、需求,选取不同角度对国家创新能力进行测度,并形成了各具特色的指标体系。

伴随中国创新型国家建设的推进,一些学者也开始尝试建立适合中国国情的创新能力测度体系。张于喆等[7]提出国家自主创新能力由投入能力、扩散能力、支撑保障能力和产出能力等要素组成。陈劲等[8]从创新投入、创新人力资源、创新产出3个层面,设立8个指标,建立国家创新能力测度体系。中国科协发展研究中心国家创新能力评价研究课题组从物质资本、科技人力资源、政策环境3个维度,通过21个具体指标,开展国家创新能力评价[9]。中国科学技术发展战略研究院从创新资源、企业创新、知识创造、创新绩效和创新环境5个维度,设置30个二级指标,构建国家创新指数评级指标体系[10]。李平等[11]从经济发展、制度环境、社会发展和创新能力4个维度分解创新型国家特征,设置了15个可直接量化指标,进而构建创新型国家创新竞争力评价指标体系,并采用综合评分法,将中国与其它22个创新型国家进行创新综合竞争力、分维度竞争力比较评价。整体而言,中国的国家创新能力评价研究还处于初始阶段,相关指标体系还存在一定局限性,需进一步完善。

(2)对发达国家创新能力的形成及提升进行研究,进而提出对中国的启示建议。如有学者将中国与主要创新经济体创新能力进行比较,指出中国的创新能力与美国、日本、欧盟有非常大的差距(崔维军,郑伟,2012)。黄宁燕、孙玉明[12]在分析法国200多年创新历史的基础上,提出任何国家必须依靠自主创新才能立于不败之地,即使她已经拥有雄厚的科技和经济基础。孙玉涛等[13]利用专利指标,对中国和欧洲创新型国家的创新能力进行比较。高洪善、张健[14]分析了美国国家创新体系构成,指出其特点主要包括:以企业为主体,由市场驱动;广纳全球创新人才;联邦政府发挥关键作用;引进民间资本参与;严格研发经费管理;与整体经济发展密切相关。

在众多国家创新能力评价体系中,GII能较为全面地衡量一国创新能力,其具体指标分值能够反映出一个国家的发展优势与劣势,由此得出的评价方法与结论也获得世界上绝大多数国家认同。鉴于GII的重要价值,近年来部分学者开始利用该指数,对中国创新能力进行研究,但现有研究多停留于介绍层面[15-16],缺乏对数据的深入挖掘。本研究通过将GII与国际上其它创新能力评价体系的比较发现,GII提供的80余项具体指标内容涉及中国的创新制度、创新驱动、知识创造、知识产权等诸多领域。与其它评价体系相比,利用GII提供的数据信息能更有效地分析中国创新崛起的进程和态势,并与创新领先国家开展对比性研究。因此,本研究在过往研究基础上,利用GII提供的最新数据(2013-2017年),准确描绘中国在全球创新版图中的位置,从全球角度系统分析制约中国创新能力提升的因素,进而提出针对性建议。

2017年公布的最新GII报告中,运用4个指标进行衡量:总体创新指数、创新投入次级指数、创新产出次级指数以及创新效率比。全球创新指数总分为100分,由创新投入次级指数和创新产出次级指数的平均值计算得出,二者比值即为创新效率比。创新投入次级指数和创新产出次级指数均由若干支柱构成,每个支柱又被细分为若干分支柱,每个分支柱由不同指标组成,共有81项具体指标。创新投入次级指数和创新产出次级指数的得分分别是其包含的一级指标得分的平均值,每级指标得分由其包含的次一级指标得分进行算术平均后获得。所有数据来自各国政府或国际组织的统计或出版物,具有国际可比性。

当前,创新成为引领中国经济社会发展的第一动力。与此同时,中国在国际创新体系中的角色也越来越重要,在全球的创新指数排名也呈现上升趋势。自2014年以后,中国一直位于全球创新指数排名前30位,2016年更是成为第一个跻身全球创新指数25强的中等收入经济体,成为全球创新领域的标志性事件。2017年,中国排名第22位,比2016年上升3位。中国既是唯一与高收入经济体创新差距不断缩小的中等收入经济体,又是唯一一个跨越经济鸿沟的中等收入经济体。按照全球创新指数的划分,中国已经跻身全球创新领导者行列。

图1 2007-2017年中国全球创新指数世界排名

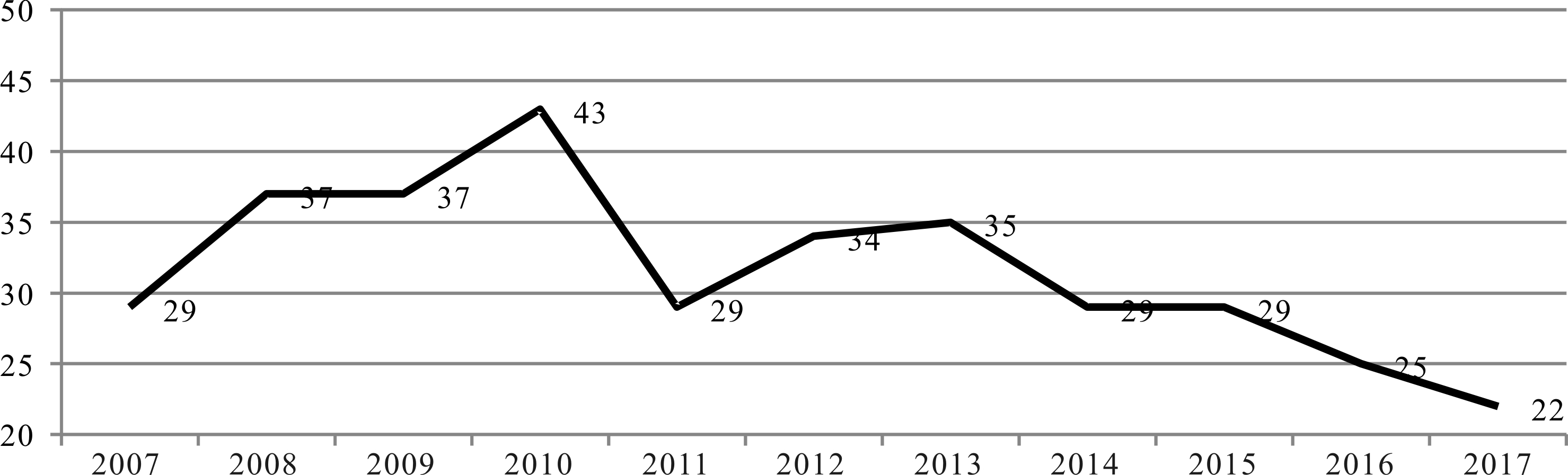

在GII的7项一级指标中,中国的知识和技术产出指标排名变化不大,一直稳居全球前10位;制度、创意产出、人力资本和研究3项指标排名均呈现出整体上升趋势;市场成熟度指标排名在2014、2015年连续下跌后,2016年呈现快速提升;基础设施指标排名在2016年有所滑落,2017年呈现调整上升态势;商业成熟度指标排名在2016年快速提升后,2017年呈现出小幅滑落趋势,具体见图2。

图2 2013-2017年中国一级指标排名变化

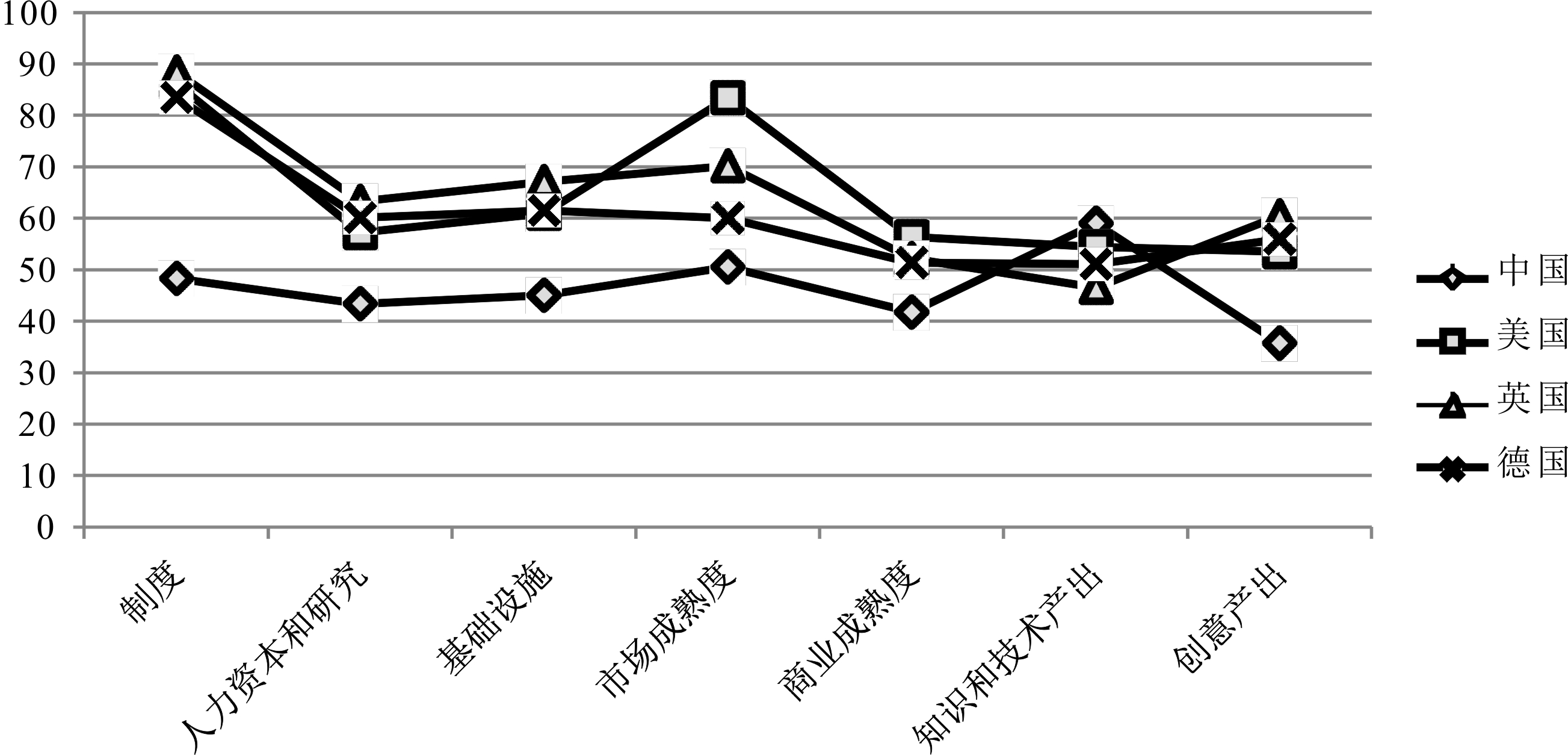

(1)与创新领先国家对比。2013-2017年,GII排名前10位的国家虽然有一定调整,但大体保持稳定。瑞士、瑞典、荷兰、美国、英国、丹麦、新加坡、芬兰、爱尔兰等国一直稳居全球创新排名前10位,瑞士更是连续5年占据全球创新榜首位置。上述创新领先国家均为高收入经济体,在人力资本和研究、基础设施、商业成熟度等方面的优势尤为突出。考虑到国家经济和产业规模的可比性,本文选取美国、英国、德国3个国家,运用2017年数据,分析中国与上述创新领先国家在GII报告7项一级指标上的得分,具体结果见图3。

由图3可看出,中国的领先优势主要体现在知识和技术产出指标上,在其它6项指标上均落后。虽然近年中国努力提升创新能力,但与创新领先国家相比,还存在较大差距,尚有较长的路要走。

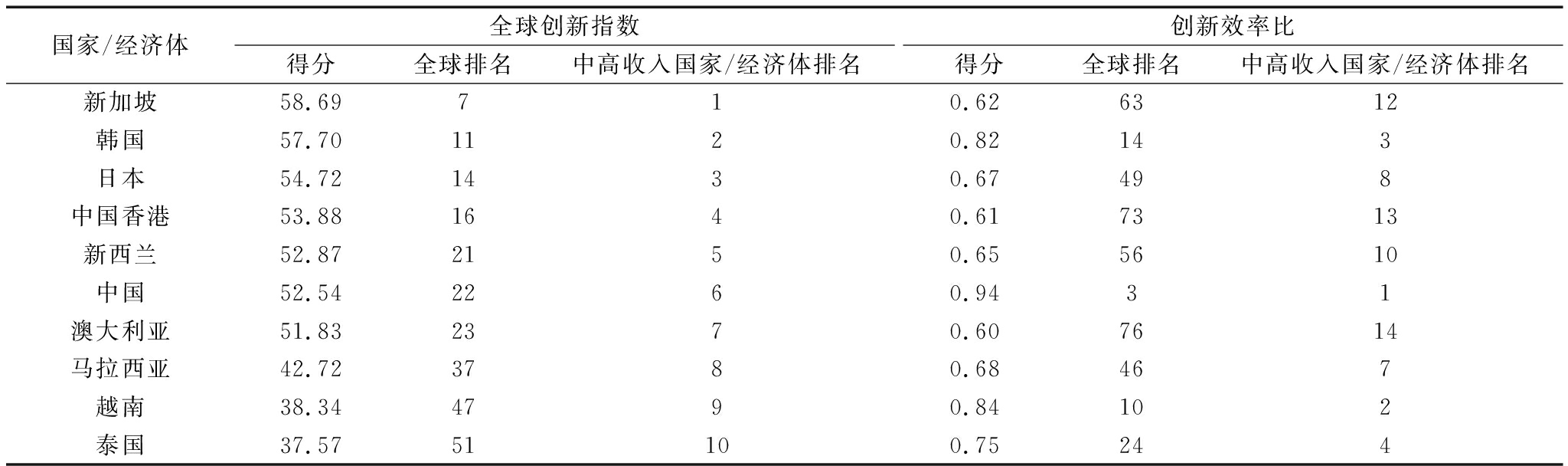

(2)与同区域经济体对比。在2017年的GII报告中,东南亚和大洋洲地区共包括15个经济体。由表1的经济体创新指数可见,新加坡、韩国、日本、中国香港、新西兰所有指标均进入全球前25强,创新能力较强。其中,新加坡创新投入指标居于全球首位,中国进步明显,创新指数、创新效率比、创新产出3项指标均进入全球25强,创新效率比更是位列全球第3,在中高收入经济体中居于首位。与此同时,中国创新投入指标位列全球第31位,在中高收入经济体中排名第7。今后中国在创新型国家建设中要扬长避短,加大创新资源投入,为进一步提高创新水平打下良好基础。

图3 2017年四国GII一级指标得分情况

表1东南亚大洋洲国家/经济体全球创新指数排名(前十位)

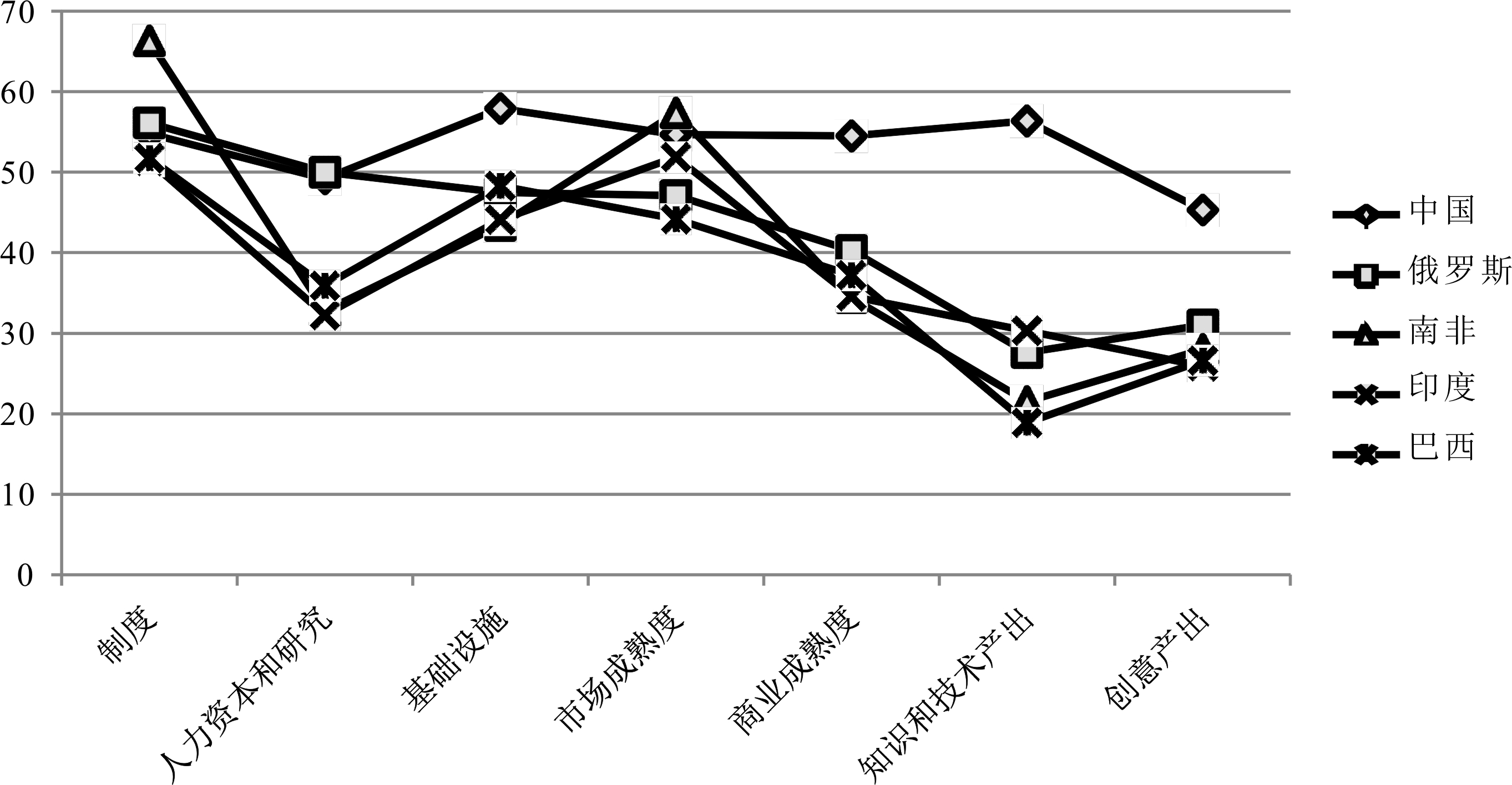

(3)金砖五国对比。2017年金砖五国在GII中的排名中,除中国进入前25强外,其余四国排名相对靠后。与2016年相比,除了中国、印度排名有所提升外,其余三国排名均有小幅下降。

与其它金砖国家相比,中国创新优势明显,无论是创新指数、创新效率、创新投入分指数和创新产出分指数都高居榜首。具体而言,在基础设施、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等方面均领先于其它金砖国家,但在制度方面得分较低。因此,中国应在分析与其它金砖国家创新制度差异的基础上,借鉴它国经验教训,推动自身创新能力建设。

俄罗斯在全球创新指数排名中位列第45名,在人力资本与研究方面领先于其它金砖国家。此外,在商业成熟度、知识与技术产出方面得分较高,而在市场成熟度、创意产出、制度方面得分较低。

南非在全球创新指数排名中位列第54名,在制度、市场成熟度方面领先于其它金砖国家,但在基础设施、知识与技术产出、创意产出方面得分较低,尤其是基础设施、商业成熟度方面在金砖五国中垫底。

印度在全球创新指数排名中位列第60名,在知识与技术产出方面仅次于中国,列金砖国家第2位,但在制度、人力资本与研究、创意产出等方面均为金砖国家中最低。

巴西在全球创新指数排名中位列第69名,由于在制度、市场成熟度、知识与技术产出、创意产出等方面表现不佳,从而在金砖国家中排名末位。

图4 2017年金砖5国GII一级指标得分情况

利用2013-2017年的GII数据,分析中国创新能力优势领域和劣势领域,在此基础上提炼出影响中国创新能力的关键因素。其中,优势领域是指5年平均排名高于同期中国GII全球排名平均值;劣势领域是指平均排名低于同期中国GII全球排名平均值。表2给出了2013-2017年中国GII指数的全球排名情况。

表22013-2017年中国GII排名

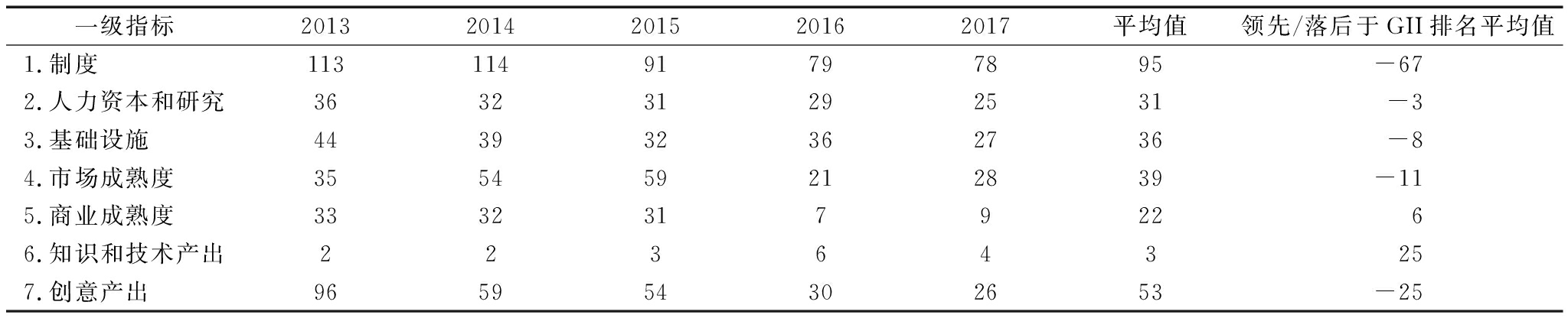

(1)一级指标排名。2013-2017年中国的GII一级指标排名如表3所示。

表32013-2017年中国GII指数一级指标排名

由表3可以看出,在7项一级指标中,中国的创新优势主要集中在知识和技术产出(平均排名第3位,高于GII平均排名25位)和商业成熟度(平均排名第22位,高于GII平均排名6位)方面;创新弱势主要体现在制度、人力资本和研究、基础设施、市场成熟度、创意产出方面。其中,制度(平均排名第95位,落后GII平均排名67位)属于严重弱势领域;创意产出(平均排名第53位,落后GII平均排名25位)处于中等弱势领域;人力资本和研究、基础设施、市场成熟度也存在一定程度落后,处于一般弱势领域,但同样制约中国创新能力提升。整体而言,中国创新仍面临较大的体制机制障碍,未来需要进一步加大制度建设,为创新营造良好的生态环境。

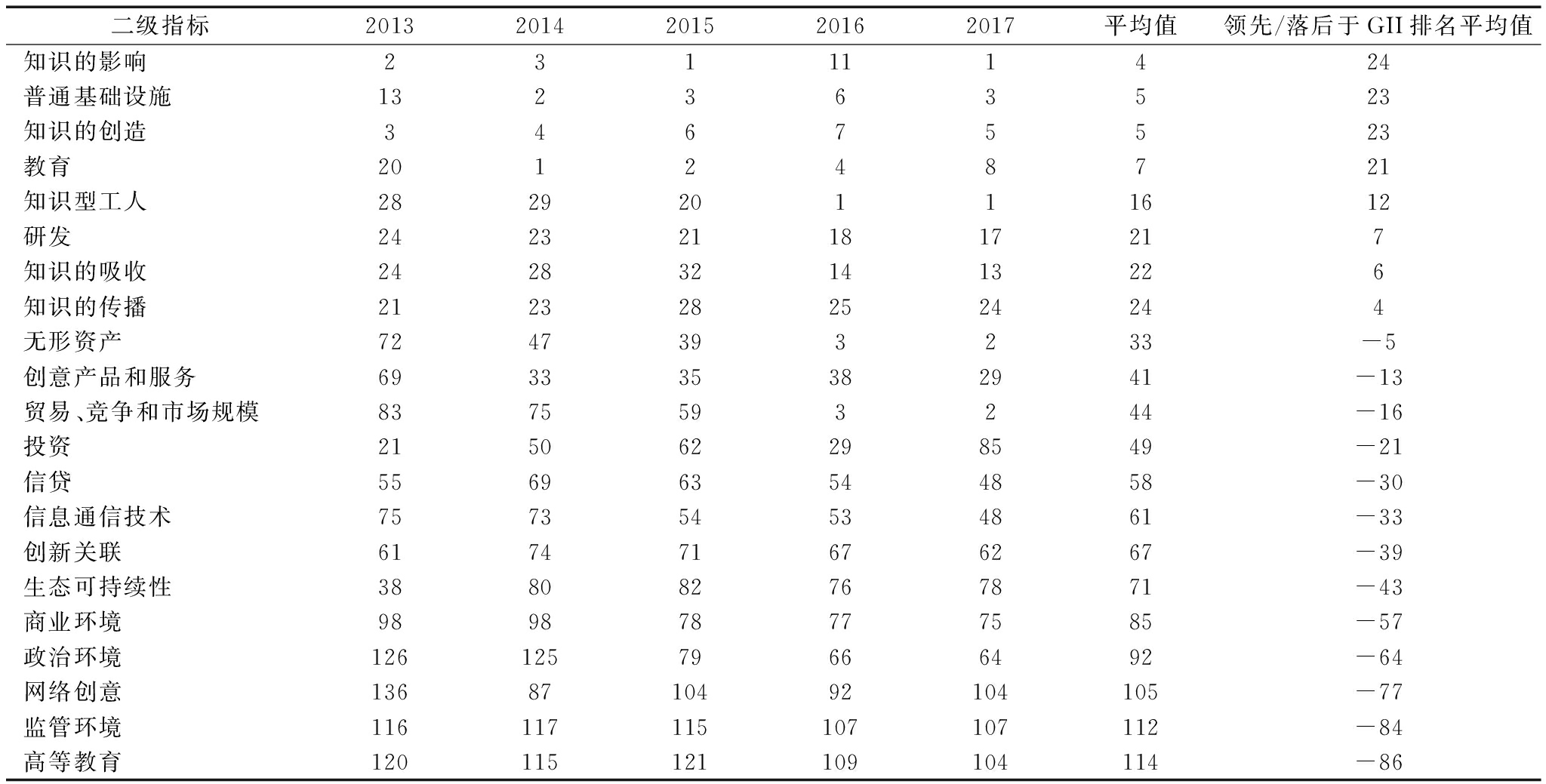

(2)二级指标排名。2013-2017年中国在GII报告中的21个二级指标排名见表4。

由表4可知,在21项二级指标中,中国有8项二级指标的平均排名领先GII平均排名,这也是中国具有相对优势的领域。其中,知识的影响、普通基础设施、知识的创造、教育4项指标的平均排名均位列全球前10位,领先优势较为明显,但是还有13项二级指标平均排名落后于GII平均排名。考虑到无形资产和贸易、竞争及市场规模两项指标排名虽然落后于GII平均排名,但从2016年始排名明显提升,2016、2017年均进入全球前5位,因此在判断弱势领域时将其排除,将剩余11项二级指标作为中国创新能力的弱势领域。

上述11个弱势领域中,高等教育、监管环境、网络创意、政治环境、商业环境5项指标排名远远落后于GII平均排名(落后态势明显,超过50位),属于严重弱势领域,因此对中国创新能力的提升存在较大制约;生态可持续性、创新关联、信息通信技术、信贷属于中等弱势领域(平均排名落后20~50位);投资、创意产品和服务处于一般弱势(平均排名落后在20位内),但同样制约中国创新能力提升。

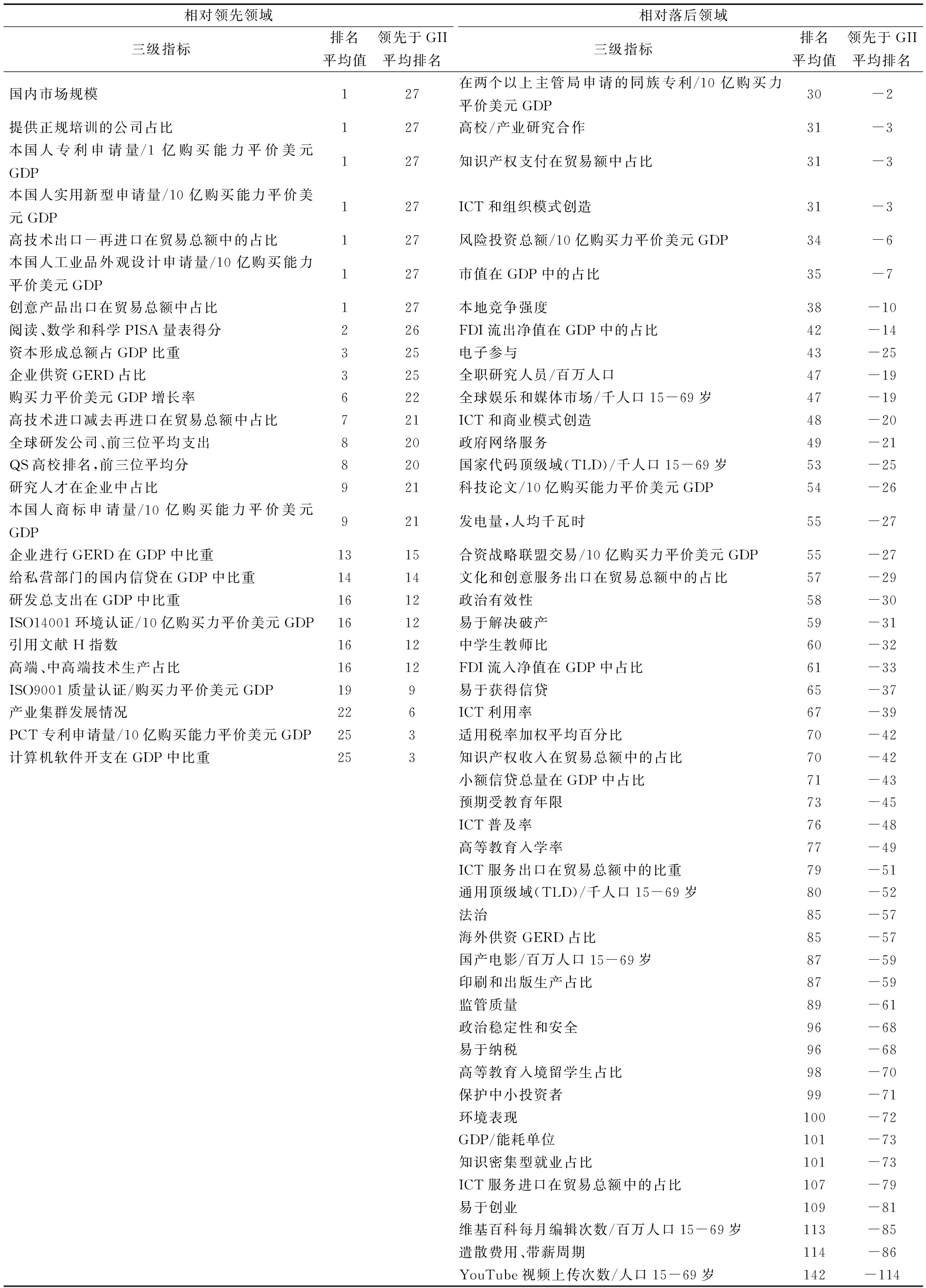

(3)三级指标排名。鉴于GII报告中的三级指标在不同年度略有调整,本研究以2017年报告中的81个三级指标为基准,剔除数据不可用或已过时的指标6个,最后获得有效指标75个。通过将各项具体指标5年平均排名与GII全球平均排名进行比较,筛选出中国创新相对优势和弱势领域,具体见表5。

表42013-2017年中国GII指数的21个二级指标排名

在所有三级指标中,中国有26项指标的平均排名领先于GII平均排名,这也是中国创新能力相对领先的具体领域。其中,国内市场规模、提供正规培训的公司占比、本国人专利申请量等7项指标的平均排名更是位列全球首位,领先优势明显。

49项三级指标的平均排名落后于GII指数平均排名,这也反映出中国创新能力相对弱势的具体领域。其中,环境表现、GDP单位能耗、知识密集型就业占比等8项指标平均排名更是在全球100名以外,属于严重弱势领域;保护中小投资者、高等教育入境留学生占比、易于纳税、政治稳定性和安全等11项指标也明显落后,属于严重弱势领域(平均排名落后50位以上);高等教育入学率、ICT普及率、小额信贷总量在GDP中占比等18项指标属于中等弱势领域(平均排名落后20~50位);ICT和商业模式创造、全球娱乐和媒体市场、全职研究人员等12项指标处于一般弱势(平均排名落后在20位内),对中国创新能力提升具有一定制约作用。

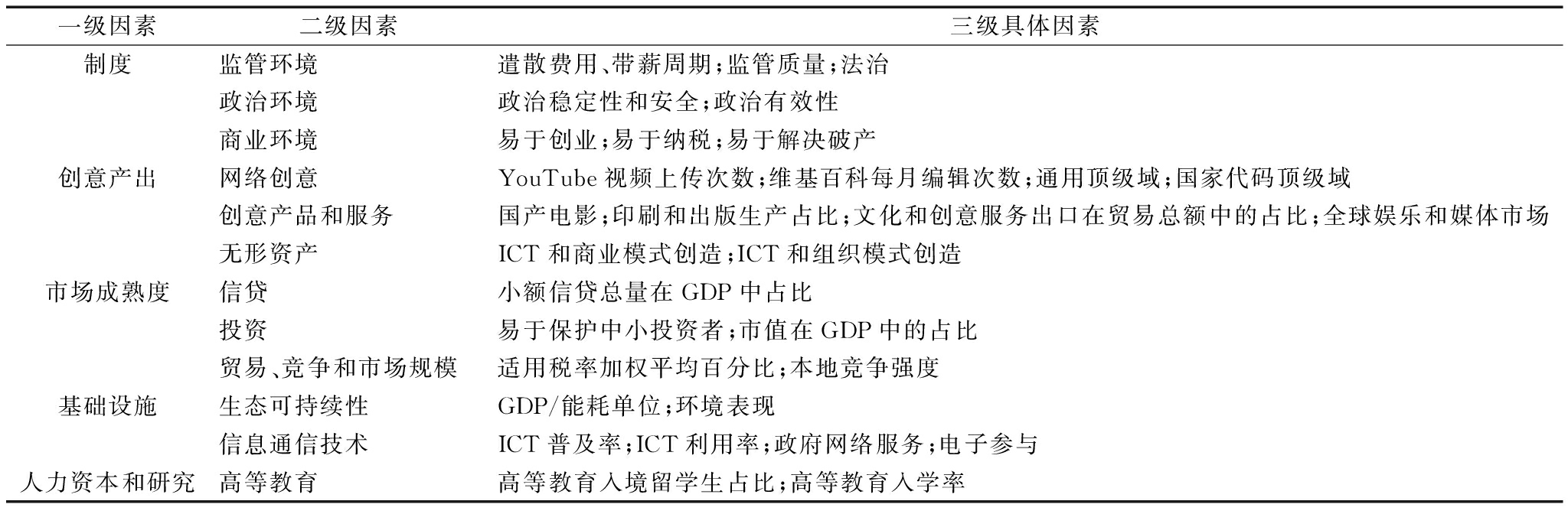

根据前文分析,整理出影响中国创新能力提升的主要因素,见表6。由此可知,影响中国创新能力提升的因素具体包括:

(1)制度环境。此方面中国排名一直较低,2016年位列第79位,2017年位列第78位。制度包含的3个二级指标——政治环境、监管环境、商业环境的全球排名也较低。创新对制度有着天然的敏感性,实践证明,发达国家之所以能够率先实现经济起飞和持续增长,不仅仅是因为它们的科技水平较高,更重要的是它们率先制定了较为完善的鼓励创新和应用创新的制度环境。中国的创新创业仍面临较大的体制机制障碍,突出表现为偏重于以GDP增长速度为主的政绩考核标准,政府相关政策也更多关注于创新资源投入数量,从而导致先进技术缺乏必要的经济、法治、社会舆论环境支撑等。世界经济论坛曾针对企业家在商业活动中遭遇的重大障碍开展调查,结果显示:在中国,政策稳定性、低效政府、税收制度、政府稳定性等问题均列入前10个急需解决的问题[17]。鉴于此,未来需要进一步加大制度建设力度,为创新营造良好的生态环境。

(2)创意产出,具体表现为国家特色电影/百万人口、印刷和出版生产占比、维基百科每月编辑次数/百万人口等具体指标排名较后。文化创意产业强调产业价值源于文化积累和科技发展激发出的创意,是创意对经济的渗透和贡献,能有效带动财富创造和就业增加。2016年文化创意产业正式被定为中国国民经济支柱性产业。但与创新领先国家相比,中国的文化创意产业发展还面临诸多问题,突出表现为:缺乏政策引导,配套法律法规尚不健全;部分文化创意企业起步较晚,发展过程中缺乏对新技术的重视,缺乏创造力;相关专业人才匮乏等。上述问题直接导致中国的创意产出排名较后。

表52017年创新指数中国相对领先和相对落后领域(基于GII三级指标)

表6中国创新能力影响因素

(3)市场成熟度,主要体现为对中小企业创新扶持方面,其中,易于获得信贷、小额信贷总量在GDP中占比、易于保护中小投资者等具体指标排名较后,反映出当前对中小企业创新创业的支持仍然不够。此外,市场成熟度方面还存在一个突出问题,就是技术研发与推广应用的失衡已经严重影响中国创新能力提升。具体表现为企业在技术创新和成果转化中的主体地位不够突出,导致产研对接脱节、科技成果供给滞后于市场需求;大学—科研机构—产业—企业—市场—中介联盟较薄弱且不完善,导致科研成果不能转化为应用技术的问题十分突出;部分企业创新活动的开放性不足,利用和整合外部资源能力不强,企业更愿意选择供应商、客户等产业链合作伙伴,而忽视高校、科研机构等创新链伙伴,不利于企业创新生态网络扩展,并加剧了创新链与产业链脱节[18]。

(4)基础设施,主要表现在环境绩效偏低、通信技术利用率不足。伴随中国经济的快速增长,其面临的环境压力也逐步增大。虽然近年中国在环境保护方面取得令人瞩目的成绩,但成效和效率还不够高。在通信技术领域,虽然产业自主创新能力和技术竞争力不断提升,但也面临诸多问题,例如区域不平衡、中西部地区技术实力薄弱、信息技术应用水平偏低等,这都将严重影响中国信息化发展战略的实施。

此外,影响中国创新能力提升的还有其它因素。如人力资本和研究的国际排名近年有所提升,但其中的二级指标高等教育排名以及高等教育入境留学生占比指标排名均相对落后,这也反映出目前中国对境外优秀人才的吸引力还存在不足,高等教育领域仍然存在较大短板,未来中国需要提升高校的国际性和开放性,提升外国教授和留学生来华数量。

中国创新能力的提升在很大程度上源于其将创新摆在国家发展全局的核心位置,并提供稳定的创新投入、制定知识产权强国战略、实施创新驱动发展战略等,但也应清醒地认识到,中国排名提升与2016年全球创新指数调整有关。2016年全球创新指数增加了对中国有利的4项具体指标——全球研发公司前三位平均支出、国内市场规模、研究人才在企业中占比、本国人口工业品外观设计申请量。2017年中国在上述4项指标中的全球排名分别为第6位、第1位、第9位和第1位,在国际上均处于领先地位,从而有利于中国综合排名的跃进。

中国在GII排名上的出色表现与其在知识与技术产出方面的高排名密不可分(2017年全球排名第4位),这在很大程度上源于知识产权相关指标的出色表现。以2017年为例,中国的本国人专利申请量、本国人实用新型申请量、本国人工业品外观设计申请量等指标继续位居全球第1位,PCT国际专利申请量/10亿购买力平价美元GDP(第17位,上升8位)、本国人商标申请量/10亿购买力平价美元GDP(第4位,上升4位)等指标排名继续提升。但上述指标更多是从数量层面进行评价。鉴于此,不能因数量优势而沾沾自喜,要进一步转向质量效益更好、结构布局更优、可持续发展能力更强,实现数量布局、质量取胜。

在7项一级指标中,中国在制度方面的排名一直相对落后(2013年排名第113位,2014年第114位,第2015年第91位,2016年第79位,2017年第78位)。由于创新活力及效率在本质上取决于制度环境,良好的制度环境有利于高效率配置创新资源,形成激励创新的社会氛围,从而实现创新成果快速且广泛地应用。实践证明,发达国家能够率先实现经济起飞和持续增长,不仅仅是由于它们具有较高的科技水平,更重要的是它们率先制定了鼓励创新和创新应用的制度政策。中国创新制度的建设重点也应从注重创新资源投入数量向提高创新投入效率转变:一是努力优化创新资源配置,强调市场在创新资源配置中的基础作用,充分发挥政府在市场失灵时的作用,弥补市场机制不足;二是严格加强市场监管和环境监管,避免企业通过非正常竞争手段获取利益,提高其创新动力和积极性;三是完善知识产权制度,充分保护创新者利益和积极性,积极营造尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化;四是积极营造公平竞争的市场环境,打破行政性垄断,实现公平的市场准入,使各类所有制企业能够公平获得创新资源。

文化创意产业对其它行业的渗透带动力非常强,任何创意产业需求的增长都将刺激经济产出、形成增加值和扩大就业。正是缘于这种对经济增长和就业的拉动力,才奠定了文化创意产业作为新兴战略性产业甚至支柱产业的重要地位。当前中国文化创意产业的发展与创新领先国家相比还存在较大差距,未来应做好以下几方面工作:一是结合文化创意产业特点,构建具有针对性的政策体系,充分发挥国家在推动文化创意产业发展中的重要引导作用。政府可以通过投资基金、创业资助计划和税务优惠等财政政策,引导产业可持续性发展;二是充分利用互联网,推动文化创意产业发展。互联网时代的到来加快了互联网技术与文创产业的结合速度,并带来一系列变革。中国应充分借助现有互联网技术和优势推动游戏、动漫、影视、音乐、文学等核心文创产业发展;三是完善创意人才培养机制。高校等教育机构应当加大对创意人才的培养力度,同时,企业也要积极吸引优秀的创意人才,并且通过完善公司制度来减少人才流失。

一方面,应遵循市场经济规律,发挥市场竞争机制的作用,形成市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、创新要素配置的导向作用。要充分发挥企业在基础创新中的主体地位,真正建立起以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。同时,推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革,建立产学研协同创新机制,积极搭建科技成果转化中介服务平台,大力发展技术市场等科技中介服务机构,建立基于互联网的交易平台,加强科研院所、高校和企业间的信息对接,建立专业的技术评估、项目评审咨询队伍和评估规范,设立科技经纪人制度。另一方面,加大对中小企业的扶持力度。中小企业由于机制灵活、决策高效,是最具活力和创新力的企业群体,它们往往在技术创新、管理创新、商业模式创新等方面走在社会前列。GII报告显示,中国在中小企业扶持方面,与高收入经济体相比,仍存在较大差距,需要采取更加有力的政策措施,改善中小企业发展环境,建立健全有利于中小企业发展的长效机制,促进中小企业持续健康发展。一是进一步推动《中小企业促进法》的修订和审议,保护中小企业公平参与竞争;二是加大对中小企业的财税优惠,加强金融基础设施建设、创新金融服务方式、完善中小企业信用担保体系,为其创新提供良好的技术和经济条件;三是加大人才培养力度。中小企业茁壮成长,需要优秀人才引领。积极实施“中小企业经营管理领军人才培训工程”,培育一批具有战略眼光、创新思维的领军型企业家和高层次管理人才。同时,政府可以与高校开展合作,为中小企业提供财务管理、生产管理、品牌管理、人力资源、市场营销等重点领域的专业培训。

2017年GII报告首次利用“知识产权统计数据库”(专利合作条约下专利申请量),开展大数据分析,对热点地区的创新集群进行排名。中国有7个创新集群跻身全球前100名,数量排名位居全球第4位。近年来伴随全球创新网络的构建,创新要素从过去的地理带向具有城市特质的地区集聚,一些国际大都市基于要素集聚能力、综合配套能力以及环境塑造能力,成为全球科技创新中心的重要空间载体,进而形成区域创新集群中心并在国际创新网络中的地位越来越重要。GII报告指出,一国的创新集群越密集,其经济动力越强,越具有可持续发展能力,区域创新活动对于国家创新绩效至关重要。发达国家通过加大区域创新集群的投入和建设力度,以此引领国家创新能力提升。早在2010年,美国纽约市政府即提出把纽约打造成新一代科技中心,并开始实施一系列减税计划和曼哈顿优惠能源计划;2011年英国启动实施了“英国科技城”战略,试图将东伦敦地区打造为世界一流的国际技术中心;2017年5月,加拿大联邦政府宣布投入9.5亿美元,启动“超级创新集群项目”。2014年5月,习近平总书记在上海考察调研时,对上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的全新要求。2016年国务院印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》,提出力争到2020年使北京成为具有全球影响力的科技创新中心。北京和上海是中国科技创新资源密度、科技研发投入水平、科技基础配套设施建设、高端人才拥有量、全球网络融入等方面实力最雄厚的地区,在2017年的GII中北京和上海在全球前100个创新集群城市排名中分列第7位、第19位。然而,与美国硅谷等全球知名的科技创新中心相比,北京、上海还存在一些问题和困难。下一步,应该立足自身实际,开展全球科技创新中心的顶层设计,通过一系列体制机制创新,打造其独特的全球影响力。在加强北京、上海全球科技创新中心建设之外,还应该围绕先进制造、清洁能源、生物科学、数字技术、交通运输等重点领域,依托国家自主创新示范区,构建一批区域创新集群。同时,鼓励有条件的地区,结合区域特色,建立一批创新产业集聚区,共同助力中国创新能力提升,实现由“中国制造”向“中国创造”的转型升级。

当前,以要素驱动的时代已经成为过去,依托创新驱动的创新活跃期正在来临。纵观GII5年的数据,中国创新能力呈现快速提升趋势,对全球创新格局的影响也在不断增大。按全球创新指数的划分,中国已经跻身全球创新领导者行列。与此同时,也存在一些制约中国创新能力的因素,包括制度环境、创意产出、市场成熟度、基础设施等。创新能力提升是一个长期过程,必须找准影响我国创新效率提升的关键因素,提高创新效率,例如建立更为有效的制度体系,为创新营造良好的生态环境;加大相关产业扶持力度;培育有利于创新的市场体系等,最终探索出一条符合中国特色的创新型国家建设道路。

参考文献:

[1] VILLA L S.Invention,inventive learning,and innovative capacity [J].Systems Research and Behavioral Science,1990,35(4):290-310.

[2] FURMAN J L,PORTER M E,STERN S.The determinants of national innovative capacity [J].Research policy,2002,31(6):899-933.

[3] JOHN A MATHEWS,MEI-CHIHHU.Enhancing the role of universities in building national innovative capacity in Asia:the case of Taiwan [J].World Development.2007,35(6):1005-1020.

[4] OECD.Science,technology and industry scoreboard 1999 [EB/OL].(1999-10-05)[2017-12-20].http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9299071e.pdf?expires=1515465331&id=id&accname=guest&checksum=65A6DCBC99D4A95A7648D4E399B984E9.

[5] EUROPEAN COMMISSION.European innovation scoreboard 2017[EB/OL].(2017-6-30)[2017-7-12].https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf.

[6] INSEAD,WIPO,Cornell University.The global innovation index 2017 [EB/OL].(2017-6-16)[2017-6-25].http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

[7] 张于喆,张义梁.国家自主创新能力的评价指标体系研究[J].经济与管理研究,2007 (5):17-20.

[8] 陈劲,陈钰芬,王鹏飞.国家创新能力的测度与比较研究[J].技术经济,2009,28(8):1-5.

[9] 中国科协发展研究中心国家创新能力评价研究课题组.国家创新能力评价报告[M].北京:科学出版社,2009.

[10] 肖桂华.国家创新指数报告2013解读[J].中国科技产业,2014(4):38-41.

[11] 李平,吕岩威,王宏伟.中国与创新型国家建设阶段及创新竞争力比较研究[J].经济纵横,2017 (8):57-63.

[12] 黄宁燕,孙玉明.法国创新历史对中国创新型国家创建的启示[J].中国软科学,2009 (3):89-99.

[13] 孙玉涛,刘凤朝,李滨.基于专利的中欧国家创新能力与发展模式比较[J].科学学研究,2009,27(3):439-444.

[14] 高洪善,张健.美国国家创新体系构成特点分析[J].全球科技经济瞭望,2014,29(10):34-38.

[15] 桂黄宝.基于GII 的全球主要经济体创新能力国际比较及启示 [J].科学学与科学技术管理 ,2014,35(2):43-153.

[16] 石泽.2017 全球创新指数中的“创新特征”[J].财经界,2017(7):10.

[17] WORLD ECONOMIC FORUM.The global competitiveness report[R].Geneva:World Economic Forum.2017.

[18] 熊鸿儒.中国企业创新动力不足,创新能力存在多重短板[EB/OL].(2017-08-18)[2016-09-23].http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1533293.

Qi Su1,Liu Lichun2

(1.Tongji University,Shanghai International College of IP,Shanghai 200092,China;2.Institute of Science,East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

Abstract:The strategic targets of constructing innovation-oriented country were presented by the Chinese government.In order to promote the construction of innovation-oriented country in China,the current status of innovation capacity of China need to be understood.Based on the Global Innovation Index from 2013-2017,China’s journey is summarized to be an innovative country.Meanwhile analyzed the gap of innovation capability between China and innovation-leaders,compared the ranking trends between China and BRICS,the main features of current China’s innovative capacity are listed and the lack of innovative capacity of China are reflected in this research.this research identified the position of China in the global innovation map.On the one hand,China’s growing success in innovation would have strong effects on the global innovation are revealed.On the other hand,many obvious flaws existed in innovative capacity are pointed out.Specifically,Based on the strength and weakness analysis,the research showed that the innovation capacity of China still possessed many obvious flaws,including the weak institution environment,low creative outputs and lower level of market sophistication.Some recommendations to eliminate obstacles and prompt innovation were put forward.This research is of great significance for the understanding the current status of innovation capability of China and prompting the construction of innovation-oriented country in China.

KeyWords:Global Innovation Index; Innovation Capacity; Affecting Factors; Innovative Countries

作者简介:漆苏(1981-),女,湖北武汉人,博士,同济大学上海国际知识产权学院助理教授,研究方向为知识产权;刘立春(1980-),男,天津人,博士,华东政法大学科学研究院讲师,研究方向为知识产权。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(16ZDA076);国家自然科学基金青年项目(71303172);同济大学中央高校基本科研业务费项目(wx0070120170716)

收稿日期:2018-02-11

文章编号:1001-7348(2018)18-0001-10

文献标识码:A

中图分类号:

DOI:10.6049/kjjbydc.2017110667

(责任编辑:胡俊健)