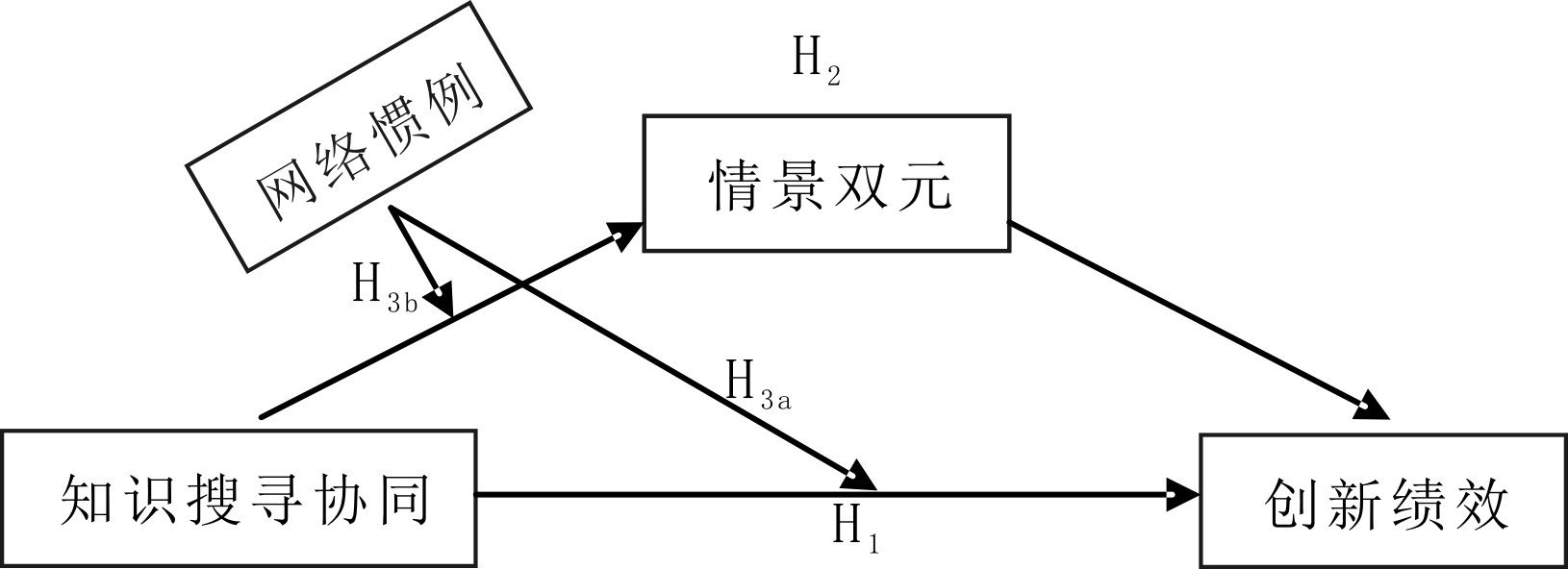

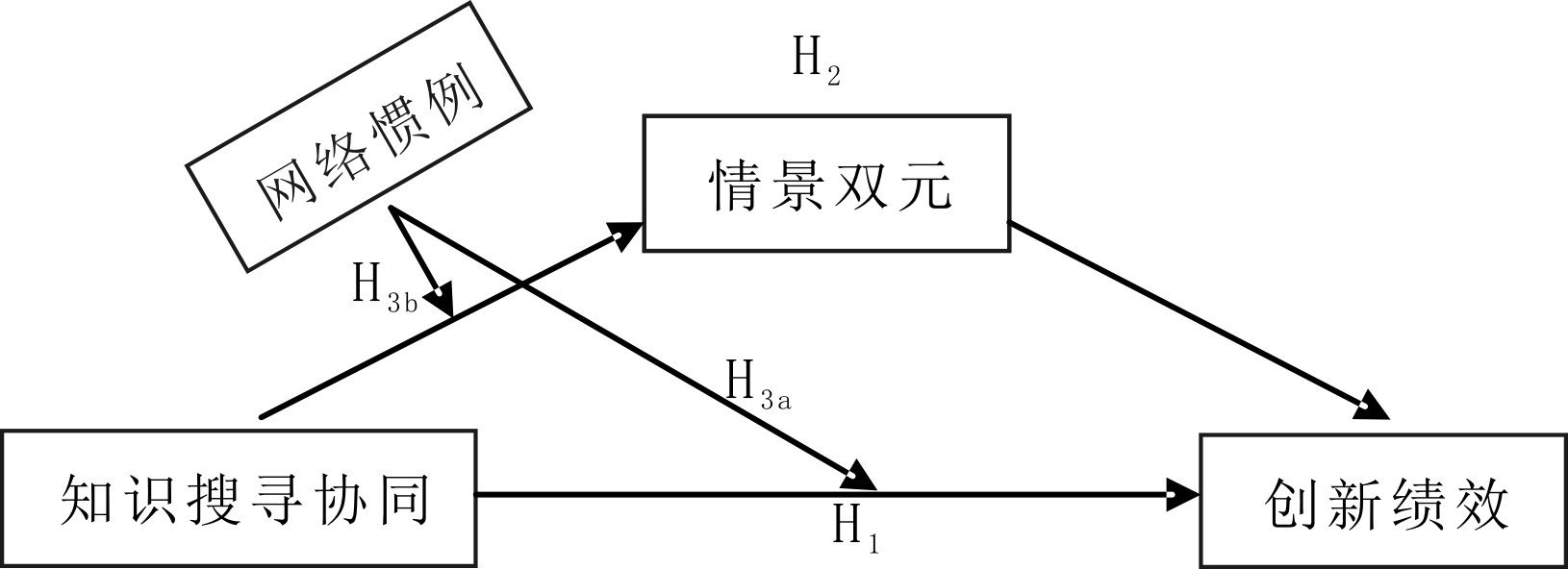

图1本研究理论假设模型

郑 浩

(山东财经大学 工商管理学院,山东 济南 250014)

摘要:知识搜寻协同对创新绩效影响的“黑箱”机理是什么?其中,外部搜寻环境扮演了什么角色?影响机理和环境之间有什么样的互动关系?围绕上述3个问题,构建一个有中介的调节效应模型,以中国本土生产性服务企业为样本进行分析,得出如下结论:①知识搜寻协同对创新绩效有正向影响;②情景双元在知识搜寻协同和创新绩效的关系中发挥中介作用;③网络惯例对知识搜寻协同与创新绩效的关系具有调节作用,而这种调节作用是通过情景双元的中介实现的。最后,为我国生产性服务企业基于搜寻协同的创新绩效提升提出可行策略。

关键词:知识搜寻协同;情景双元;创新绩效;中介调节作用

资源的有限性和竞争的激烈性提升了现代企业完全依赖自身实现创新的难度,一个有效的解决方法就是知识搜寻。然而,知识搜寻涉及不同的搜寻方式,如宽度搜寻和深度搜寻[1]、前瞻性搜寻和反应性搜寻[2]、经验搜寻和认知搜寻[3]等。因上述搜寻活动有着不同的目标和作用,实施起来需要消耗一定的组织资源,在组织资源既定的前提下,它们相互之间会对组织资源进行争夺。那么,到底是单一知识搜寻方式还是多种搜寻方式协同更有利于创新绩效提升?目前,对这一问题基本产生了共性认知。学者们认为,单一搜寻活动易使企业落入“能力陷阱”或“失败陷阱”[4],从而不利于企业创新绩效提升。而以辩证思想指导下的不同竞争性搜寻活动平衡协同对创新绩效的积极作用也得到了大量研究证实[5]。尽管如此,从整个发展阶段看,知识搜寻协同研究仍处于起步时期,尚有以下不足:首先,知识搜寻协同对创新绩效影响的“黑箱”机理仍未打开,知识搜寻协同通过何种机制(中介变量)影响创新绩效?通过操作这种机制能否有效提高不同竞争性搜寻活动的协同度,从而提升创新绩效?其次,在探讨知识搜寻协同对创新绩效的影响时,对创新搜寻网络环境因素关注不足,且没有发掘某些重要环境因素与上述影响机制之间的内在联系。最后,现有关于知识搜寻协同的研究大多基于西方制造企业数据,在中国大力发展生产性服务业的大背景下,知识搜寻协同能否促进中国生产性服务企业创新绩效提升,有待于中国服务企业数据检验。

对上述3个不足之处的前两个进行论述。首先是知识搜寻协同对创新绩效影响的“黑箱”机理问题,即知识搜寻协同通过何种途径对创新绩效产生影响。这其实就是中介变量问题[6],如果可以通过操作这种中介变量缓解和平衡不同种类的竞争性搜寻活动,从而提升创新绩效,那么就具有现实意义。在现有中介变量研究中,学者们通常以知识治理能力[5]、组织分离协调[7]、知识整合[8]、吸收能力[9]作为中介变量,虽然实证结果支持了作为中介的有效性,但根据该类变量产生的可操作性创新策略却非常有限。在以组织分离协调为中介的研究中,除验证作为中介的有效性外,还给出了具有一定可操作性的策略,但会产生内部协调成本和时间转换成本等问题。本研究拟引入一个新的中介变量“情景双元”,它是由Gibson等[10]提出的,是指组织中的员工同时兼具一致性与适应性的思维能力和行为,从而达到竞争性搜索任务间的平衡和作出协调决策。Gibson等对情景双元的前因变量及结果变量进行了研究,但以情景双元作为知识搜寻协同影响创新绩效的中介变量的研究尚未出现。情景双元是贯穿组织上下的高阶元能力,也是组织中员工所具备的一种在一致性和适应性之间对双重竞争性任务合理作出时间资源及物质资源分配的决策能力。因此,这种高阶元能力具有很强的策略延展空间。另外,由于这种决策能力是同一主体员工所具备的,因此没有任何时间转换及协调成本。以情景双元作为中介变量,既避免了当前研究中因使用知识整合、吸收能力等变量所得出的可操作性创新策略非常有限的缺陷,又避免了使用组织分离协调等变量所产生的各种协调成本问题。因此,本研究拟以情景双元作为中介变量并验证其有效性。

其次是对创新搜寻网络环境因素关注不足的问题,现有研究通常以竞争强度、动荡度、环境动态性作为环境调节因素[11,12]。虽然这些因素有一定的重要性,但知识搜寻是通过与不同的网络参与者共同合作以及反复试错实现的,知识搜寻的本质就是通过获取和利用网络知识资源提升自身创新绩效的。因此,必须考虑与网络资源合作的稳定性及默契度等外部环境因素,而上述因素在当前研究中被忽略了。本研究拟以网络惯例作为网络环境稳定性和默契度的代表变量,研究其调节作用,进而观察其与中介变量(情景双元)之间的互动影响机理,以期得到有价值的结论。

当前研究者依据不同标准对知识搜寻进行了分类,而对于情景双元及网络惯例的概念界定,不同学者有所差别[10,13,14,20]。因此,有必要对本文使用的主要概念进行界定,包括前瞻型搜寻、反应型搜寻、知识搜寻协同、情景双元、网络惯例。前瞻型搜寻:在借鉴相关研究的基础上[2,5],本文认为前瞻型搜寻是指企业立足于未来市场发展方向和客户潜在需求,积极探索新的技术知识或市场知识;反应型搜寻:在借鉴相关研究的基础上[2,5],本文认为反应型搜寻是指企业在现有技术知识或市场知识的基础上进行渐进性知识搜寻,以实现对现有知识的整合优化。知识搜寻协同:在借鉴相关研究的基础上[2,5],本文认为知识搜寻协同是指秉承辩证统一的思维范式,结合竞争环境及企业目标,对前瞻型搜寻和反应型搜寻作出相互平衡和有效协调的战略安排。情景双元:在借鉴相关研究的基础上[10,20],本文认为情景双元是指组织员工具备一种在直线性和适应性之间作出协调安排及平衡处理的能力。其中,直线性是指行为保持连贯性,遵守一定的既定制度,从而保证创新系统的稳定性;反应性是指行为不断进行试错性探索,敏于变革、勇于冒险,从而保证创新系统的柔性。网络惯例:在借鉴相关研究的基础上[13,14],本文认为网络惯例是指企业在重复合作过程中产生的一种稳定的问题处理模式,是维持网络组织有序运行的网络规则,且被大部分网络成员接受的认知规范和行动共识。

(1)知识搜寻协同对企业创新绩效的影响。当前研究普遍认为,单一知识搜寻方式不一定会一直对创新绩效有利。对于反应型知识搜寻来说,其优势是:在原有技术和熟悉的领域内搜寻,具有搜寻成本低、可靠性高、搜寻时间短等诸多优点,从而有助于企业创新[15]。但它同样具有一些缺陷:过度的反应型搜寻会使企业陷入“知识冗余”或“能力陷阱”[16],知识冗余将使企业产生搜寻路径依赖,被锁定于熟悉的合作伙伴之中,无法接触到外部新知识;能力陷阱会导致搜寻目光短视和认知偏见,忽略外部的新机会和新知识,这些都会降低企业创新绩效。同样,对于前瞻型搜寻而言,其优势是:通过积极拓展外部知识搜寻范围引入大量新的、具有禀赋差异的知识元素,为企业提供更多可能的新知识组合和重大创新机会[17]。其缺陷是:过度的外部知识搜寻会导致企业搜寻成本上升,且由于外部知识来自于不同文化背景、价值观的企业,导致企业对异质性知识整合协调成本上升[18],从而对企业创新绩效产生负向影响。因此,企业需要跳出单一搜寻陷阱,采用不同的搜寻方式协同工作。当前有学者通过实证证实了开发性搜寻和经验性搜寻的互补可以共同提升企业新产品数量[19]。因此,本文提出以下假设:

H1:前瞻型搜寻与反应型搜寻协同对创新绩效有正向影响。

(2)情景双元的中介作用。虽然前文假设了搜寻协同能够正向影响企业创新绩效,但这种影响机制尚未明确。一个有效的机制应当是内嵌于组织的一种方式或过程,可平衡搜寻协同进而提升创新绩效。企业通过知识搜寻建立的与不同知识源之间的合作关系,增加了企业协调难度和成本。知识差异性、知识复杂性及不同利益的冲突易致企业搜寻失灵。而情景双元作为组织的一种元能力可以很好地避免搜寻失灵问题,在不同搜寻任务协调、转换成本控制、搜寻行为平衡激励方面具有特殊优势。情景双元基于一致性与适应性[10]原理,依靠规范制度、柔性设计、支持、信任,培育、创造一种制度和流程,从而产生一种“情景双元”元能力[10]。其中,规范制度通过设立公开、公平、奖惩一致性的标准和程序激励员工达成组织设定目标;柔性设计引导鼓励员工追求更具有雄心的目标;支持通过在组织内部建立互相支持的流程与资源,保证个人目标可以得到最大程度的实现;信任通过建立透明程序和营造企业文化保证员工个人目标之间互相支持。这种元能力可以激励员工在不同知识搜寻方式之间作出分配资源的判断,从根本上缓解不同知识搜寻之间的矛盾,从而使协同效应得以有效发挥,避免将不同搜寻任务交由不同组织单元执行所产生的高协调成本,或通过时间分离交由一个部门完成而产生的交替更叠等转换成本[20]。因此,从上述论述可知,知识搜寻协同可以经由情景双元实现企业创新绩效提升。因此,本文提出如下假设:

H2:情景双元在知识搜寻协同和创新绩效的关系中发挥中介作用。

(3)网络惯例的中介性调节作用。网络惯例是指网络中大部分网络成员共同接受的行为模式和规范共识,具有协调成员关系、保持网络稳定的作用。Saka-Helmhout[21]认为,网络惯例程度越高,意味着网络成员之间的默契程度越高,成员就越有可能在行为和认知上达成共识,进而有利于核心知识转移。Lavie D[22]认为,随着网络惯例程度提高,网络成员间会建立更高的信任、承诺、沟通度等,这会带来组织成员之间的交流频率及知识共享深度提升。当网络惯例程度较低时,由于前瞻型搜寻具有成本过高、风险较大的特点,因而企业往往会选择使用反应型搜寻,导致企业的不同知识搜寻协同无法完美达成,最终导致协同效率不高、创新绩效难以提升。随着网络惯例成熟度提升,组织成员间的信任度、承诺度、行为默契度也有了较大提升,网络中的不确定因素随之减少。在这种氛围中企业完全可以根据自身需要,既可以采用前瞻型搜寻,也可以采用反应型搜寻,不同搜寻方式的协同效应得以充分发挥,从而取得更好的创新绩效。因此,本文提出以下假设:

H3a:网络惯例对知识搜寻协同与创新绩效的关系具有调节作用,网络惯例程度越高,知识搜寻协同对创新绩效的影响就越大。

网络惯例对知识搜寻协同影响创新绩效的调节作用是通过中介变量情景双元实现的,情景双元作为组织的一种元能力,在企业中通过创造一种制度和流程鼓励员工在不同知识搜寻方式之间作出资源分配的判断。当网络惯例程度较低时,网络中的默契程度及信任程度较低,企业前瞻性搜寻机率也较小。在这种情况下,外部搜寻环境条件非常容易判断,企业只需要较低的情景双元能力即可完成不同搜寻模式之间的协同。当网络惯例程度较高时,企业既可以采用前瞻型搜寻也可以采用反应型搜寻。那么二者之间的比例应当如何设定?何时进行前瞻型搜寻?何时进行反应型搜寻?另外,前瞻型搜寻和反应型搜寻的知识如何进行融合等一系列问题,都需要企业具有较高的情景双元能力加以解决,进而取得较高的创新绩效。因此,本文提出以下假设:

H3b:网络惯例对知识搜寻协同与创新绩效关系的调节作用通过情景双元的中介实现,即网络惯例程度越高,知识搜寻协同对情景双元的影响越大,对创新绩效的影响也越强。

综上而言,本研究理论假设模型见图1。

图1本研究理论假设模型

样本搜集范围主要在生产性服务业比较发达的广东、山东、浙江、江苏、北京、天津等6个省市,涉及行业有物流服务、信息服务、软件服务、会计服务、数据分析、市场研究、研发、金融等。主要通过现场调研形式收集数据,共有两种样本数据收集方式:一是在课题研究前期,在政府相关部门的支持下课题组利用社会关系网络进行了相关企业访谈,并进行了多层次(高层、中层、基层)员工访谈,以确保该企业内部多年内都具有一致性、适应性、信任、支持4个维度,最终确定23个企业并向其发放问卷。同时,请上述企业推荐其所嵌入的创新网络中具备以上4个维度(程度可能不同)的3-5个企业,通过企业介绍的方式进行访谈,并留置问卷。在留置问卷的两周内进行电话回访,询问问卷做答情况,并对问卷中不明晰的问题进行解答;二是利用两所大学的MBA及EMBA资源,在确认其企业内具有以上4个维度的基础上,要求具有高层职务,或市场部、研发部门的负责人填写问卷。以上两种方式共发放问卷300份,调研于2016年10月展开,历时5个月,共回收问卷199份,问卷回收率66.3%。

为了提高调研问卷信度和效度,本研究借鉴当前国内外研究中比较成熟的量表,由于部分是英文文献量表,为了确保量表在中国情境下的效度和信度,首先请两名本领域的专家将英文量表翻译成中文,再请另外两名本领域的专家将中文量表翻译回英文,并对其差别反复研究、仔细核对。最后,根据本研究特点对量表进行了稍许修正,形成最终量表。

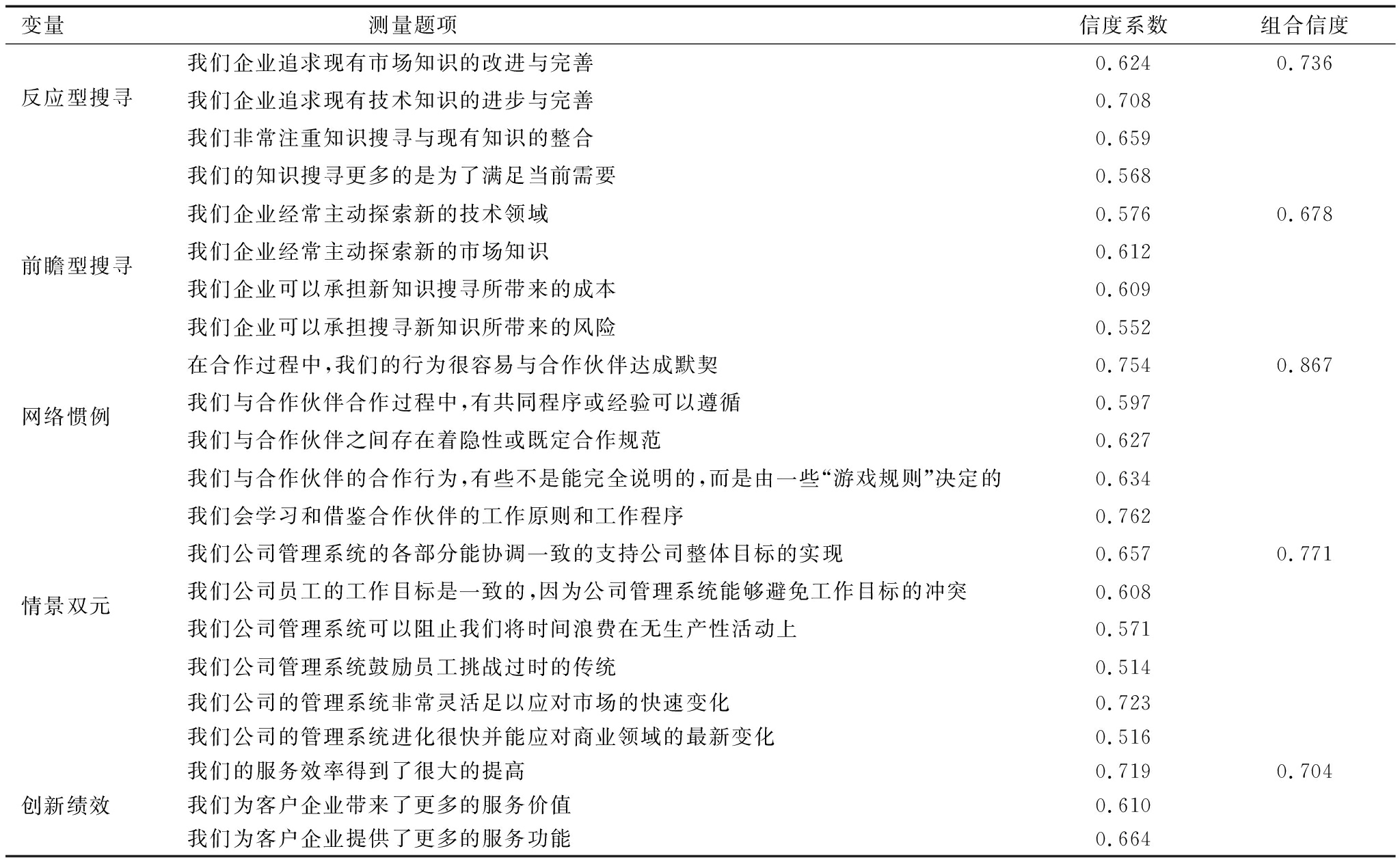

在参考现有研究的基础上[5,23],本研究测量的反应型搜寻侧重于现有知识的延伸、整合和利用;测量的前瞻型搜寻侧重于新知识开发、探索及其力度。在参考常红锦、杨有振(2016)对网络惯例的测量以及He Z L对联系规则测量的基础上,本研究从合作创新行为默契度、创新规范共识度两个方面测量网络惯例。在参考当前学者对情景双元测量方法的基础上[10,26],本研究从直线性和适应性两个方面测量情景双元。在参考当前研究的基础上[27-28],本研究从服务效率、服务价值、服务功能3个维度对服务创新绩效进行测度。表1的内容是删除了信度较低的题项后具有足够信度的题项。本量表参考了当前学者成果,并根据专家意见及预调研结果进行了调整,因而问卷具有较高的内容效度。通过Harman单因素测试后,主成份分析所抽取的5个因素解释了总变异量的64.362%,第一个因子仅解释了变异量的17.334%,说明没有单一因素能解释绝大部分变异量,研究数据的同源误差问题并不严重。

表1各测量题项信度

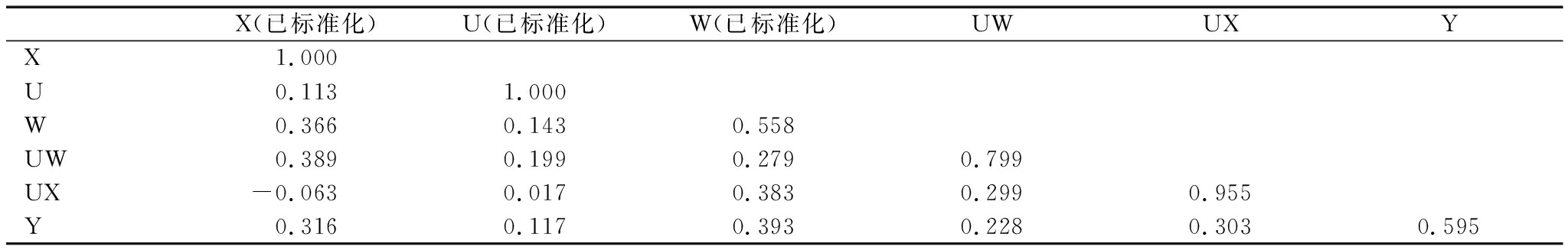

依据Cao Q[29]的计算方式,求出前瞻型搜寻和反应型搜寻差的绝对值,再用5减去二者的绝对离差以测量知识搜寻协同水平,该值越大表示协同水平较高,

并将该值转化成标准Z分数,以X表示。同样,将U(代表网络惯例)和W(代表情景双元)标准化为Z分数,然后将标准化后的U和W相乘得UW,将标准化后的X和U相乘得XU,Y代表创新绩效,变量间的协方差矩阵见表2。

表2变量间协方差矩阵

根据叶宝娟、温忠麟[30]的研究步骤,有中介的调节模型需验证以下方程:

Y=c0+c1X+c2U+c3UX+e1

(1)

W=a0+a1X+a2U+a3UX+e2

(2)

(3)

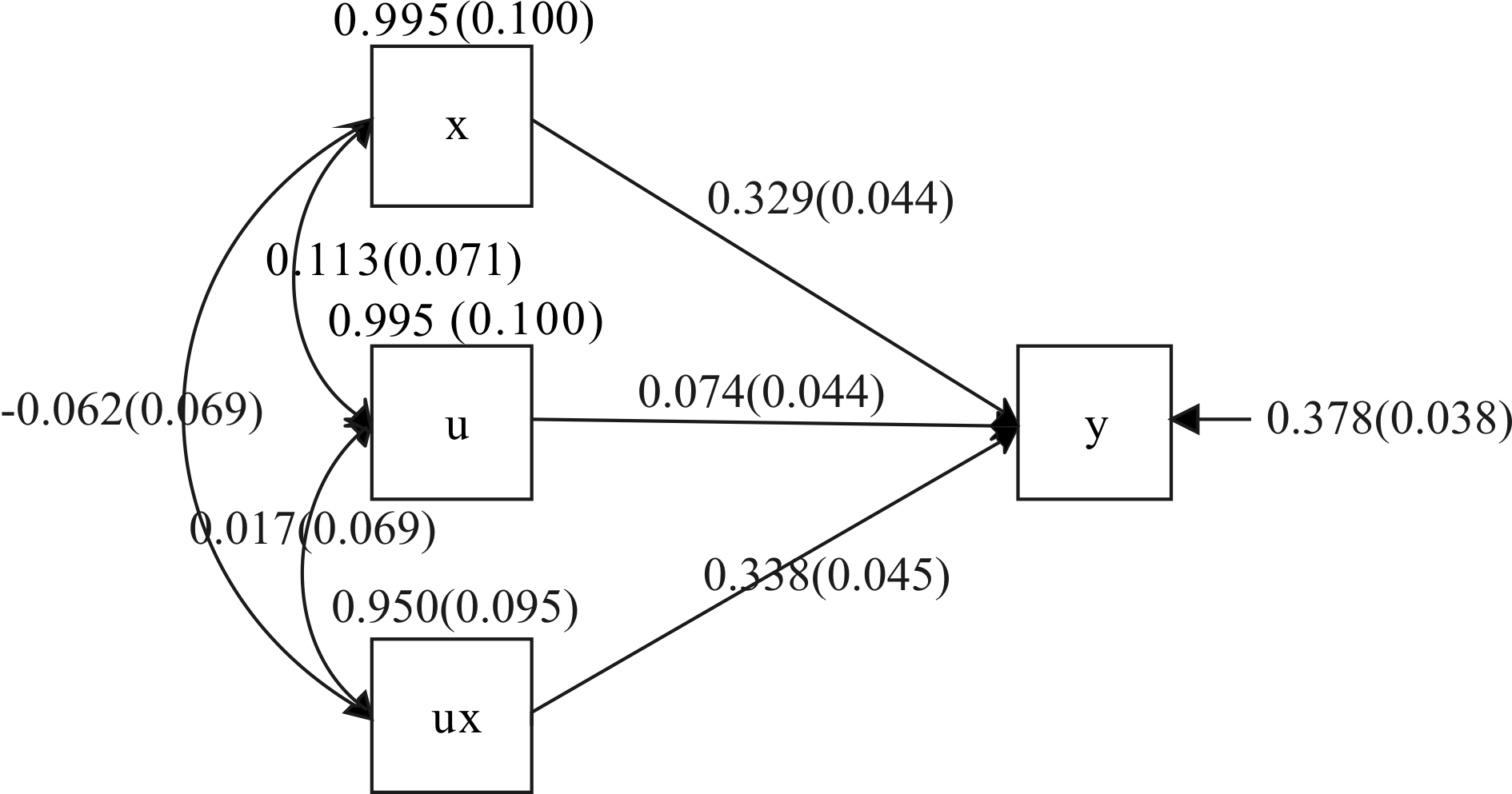

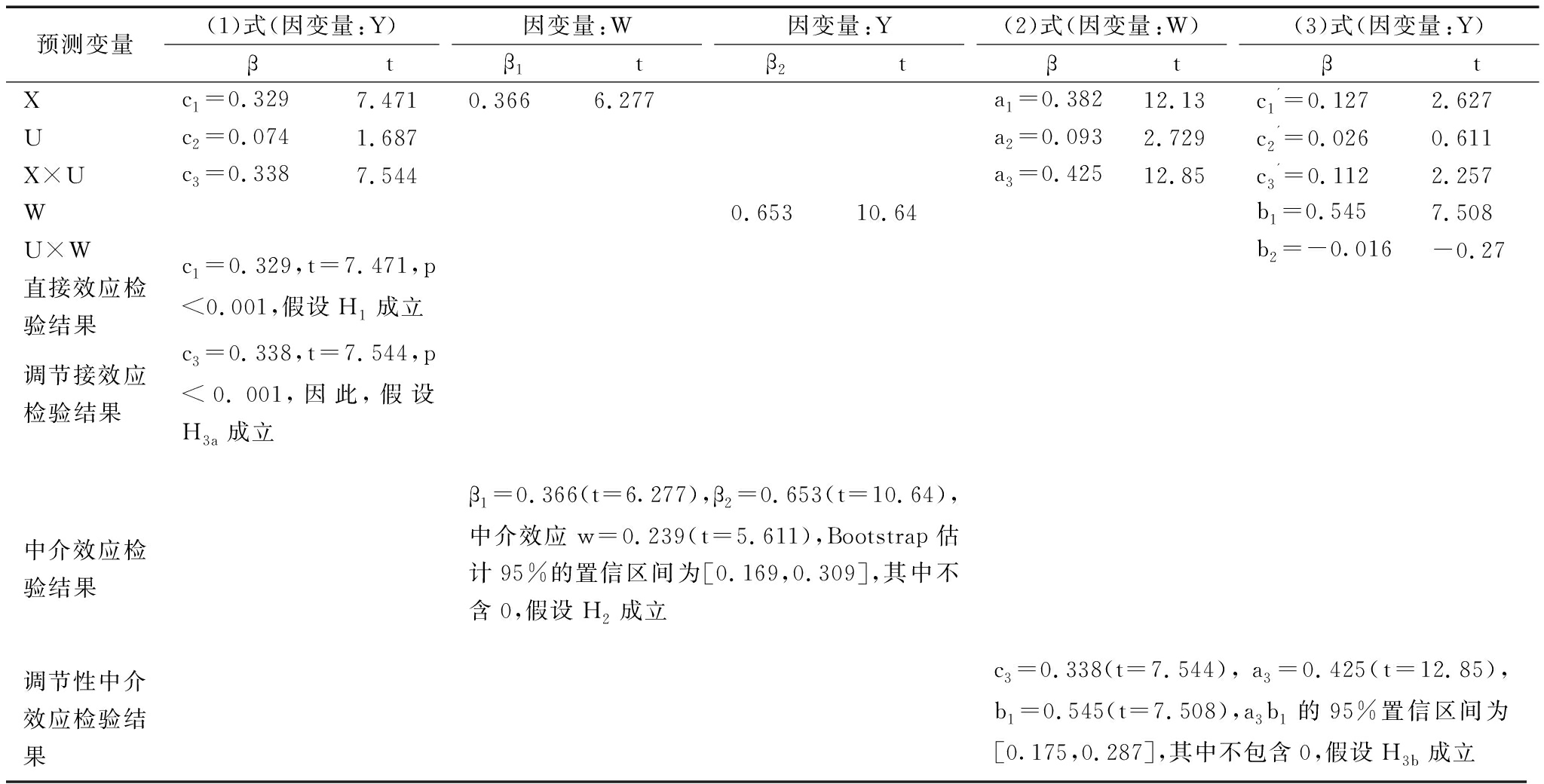

第一步,建立知识搜寻协同(X)与创新绩效(Y)之间关系的简单调节模型(式(1)),以mplus7.4检验直接效应是否受网络惯例(U)的调节,结果如图2示。知识搜寻协同(X)与创新绩效(Y)之间的关系显著(c1=0.329,t=7.471,p<0.001),因此,H1成立。UX与Y的关系显著(c3=0.338,t=7.544,p<0.001),说明网络惯例(U)在搜寻协同(X)影响企业创新绩效(Y)的过程中发挥调节作用,假设H3a成立。同时,因c3的t值显著,因而可以建立有中介的调节效应模型[30]。

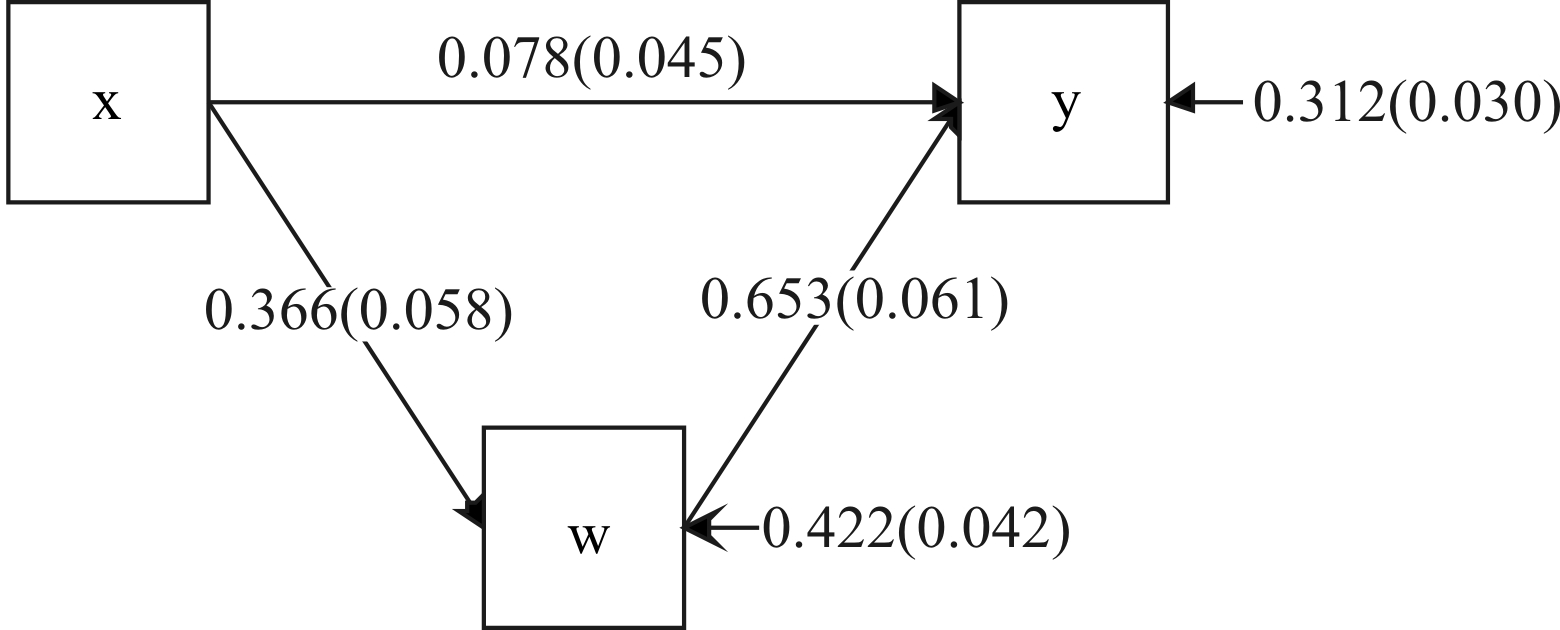

第二步,对W的中介效应进行检验。以mplus7.4检验W(情景双元)是否在X(知识搜寻协同)和Y(创新绩效)之间起中介作用,结果如图3所示,间接效应的估计值如表3所示。

图2直接调节效应检验

图3中介效应检验

表3间接效应估计值

以Bootstrap所计算出的置信区间如表4所示。W中介效应的P值<0.05,且Bootstrap估计的95%的置信区间为[0.169,0.309],不包含0,因而W在X和Y之间的中介效应成立, H2得证。

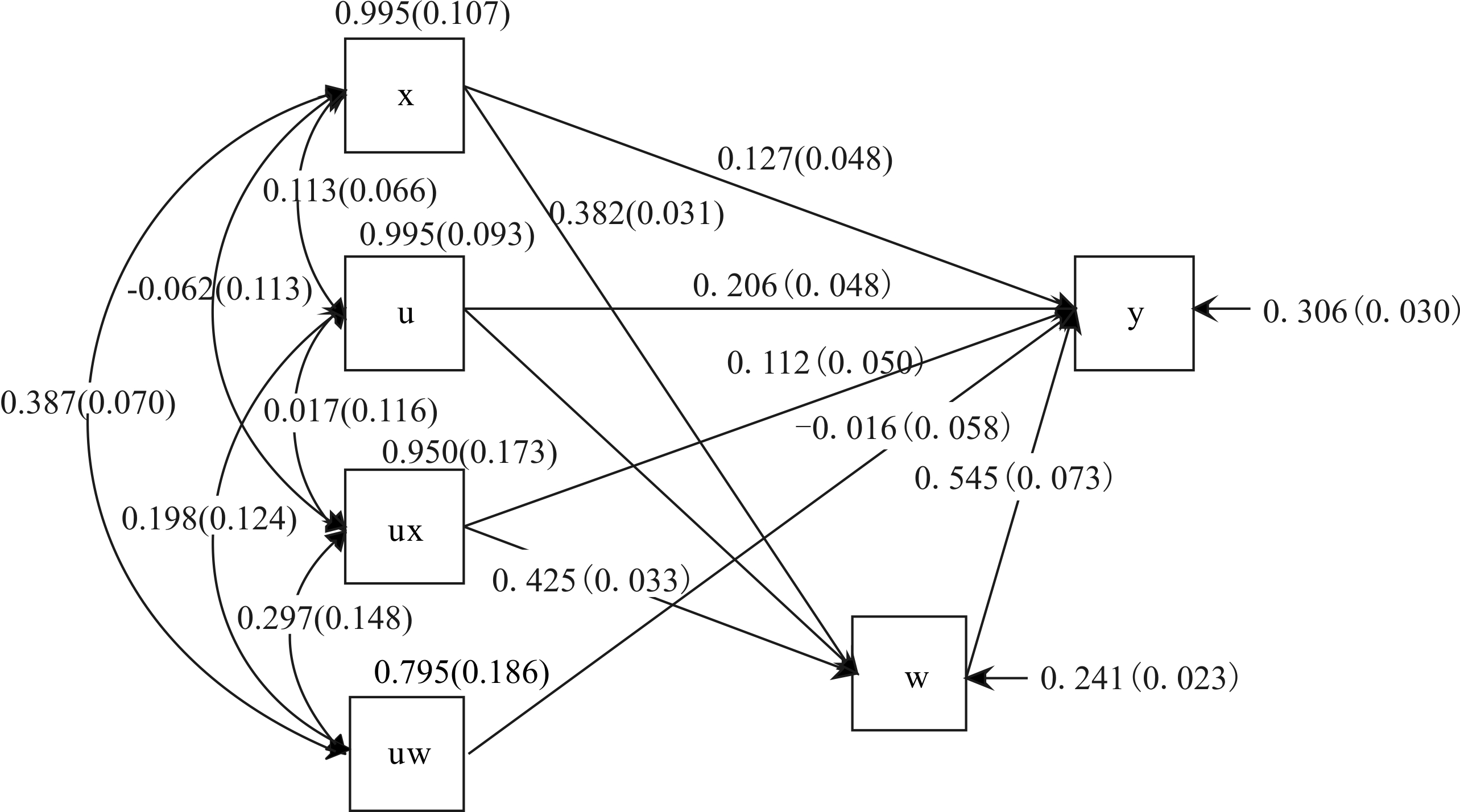

第三步,建立有中介的调节模型,检验发现,网络惯例(U)在知识搜寻协同(X)影响创新绩效(Y)过程中的调节作用是通过中介变量情景双元(W)实现的。根据式(2)、(3)建立有中介的调节效应模型[30],如图4所示。运行mplus7.4,模型拟合的参数为χ2=0.339(p=0.560 4>0.05),df=1,SRMR=0.005 ,因此模型拟合良好。网络惯例(U)与知识搜寻协同(X)的交互项UX对情景双元(W)的影响效应显著(a3=0.425,t=12.847,P<0.001),且情景双元(W)对创新绩效的影响效应显著(b1=0.545,t=7.508,P<0.001)。根据叶宝娟、温忠麟[30]的研究,此混合模型中的调节效应是有中介的,调节项UX通过影响中介变量W,进而影响因变量Y。

表4Bootstrap估计出中介效应的置信区间

此时,直接调节效应c3'=0.112(t=2.257,P=0.024<0.05),经过中介的间接调节效应为a3b1=0.232,且间接调节效应占总调节效应的比例为66.8%。接下来,使用偏差校正的百分位Bootstrap法计算a3b1的置信区间,运行mplus7.4,结果如表5所示。

a3b1的95%置信区间为[0.175,0.287],不包含0,所以知识搜寻协同(X)与创新绩效(Y)之间的关系是有中介的调节效应模型。这说明网络惯例(U)在知

识搜寻协同(X)影响创新绩效(Y)过程中的调节作用是通过情景双元的中介实现的, H3b成立。即当网络惯例程度较高时,企业在进行知识搜寻协同时,其情景双元提升更敏感,进而更积极地影响企业创新绩效。当网络惯例程度较低时,企业在进行知识搜寻协时,其情景双元提升不太敏感,相应地,对企业创新绩效的影响也较弱。上述3个步骤的验证结果如表6所示。

图4有中介的调节效应检验

表5Bootstrap估计a3b1的置信区间

表6有中介的调节效应模型检验结果汇总(N=199)

注:X代表知识搜寻协同;W代表情景双元;U代表网络惯例;Y代表创新绩效

本研究围绕当前知识搜寻协同研究的3个不足之处展开,得出如下3个结论:

(1)本研究打开了知识搜寻协同影响创新绩效机理的“黑箱”,认为知识搜寻协同通过情景双元影响创新绩效,情景双元可以有效提高不同竞争性搜寻活动的平衡度,从而提升企业创新绩效。这意味着企业内部即使不设立双元组织结构,也可以完全实现知识搜寻协同。

(2)本研究关注创新搜寻环境中的重要因素——网络惯例,并将其作为调节变量引入到研究中来,实证了网络惯例在知识搜寻协同影响创新绩效过程中的调节作用,而这种调节作用很大一部分是通过情景双元的中介作用实现的,说明可以通过网络惯例与情景双元之间的互动提升企业创新绩效。

(3)本研究基于中国生产性服务企业数据对假设进行检验,可以为中国本土生产性服务企业通过知识搜寻协同提升创新绩效提供实证支撑与可行策略。

(1)情景双元在知识搜寻协同与创新绩效之间的关系中起显著中介作用。情景双元基于规范制度、柔性设计、支持、信任等策略建设,促使组织成员对竞争性知识搜寻方式作出自主判断,据此合理分配组织资源。因此,通过情景双元4个策略建设可以提升企业创新绩效,具体建设方式如下:①规范制度的实现方式为:建立清楚明晰的行为与绩效标准、公开与公正的绩效快速反馈系统、严格连续的奖惩实施制度等;②柔性设计的实现方式为:雄心目标分享计划、共同身份认同设计、个人任务与企业战略关系策略等;③信任策略的实现方式为:建立公平公正的决策制度、员工参与管理计划、高层管理人员技术专家化等;④支持策略的实现方式为:资源互通共享制度、高层专家指导计划、基层员工创新支持制度等。

(2)网络惯例在知识搜寻协同与创新绩效关系中的正向调节作用是通过情景双元的中介作用实现的。因此,创新绩效提升需要同时具备两个条件,即较高的情景双元能力和网络惯例成熟度,且二者之间的互动也非常重要。目前,这方面认知的误区有2个:①只要是在网络惯例成熟度高的网络中,企业进行知识搜寻协同就可以提升创新绩效;②企业与合作者中的任何人员接触都可以提高网络惯例成熟度,进而提升创新绩效。第一个误区忽视了情景双元能力的中介作用。应当认识到,即使在网络惯例成熟度很高的网络中,情景双元能力低的企业在进行知识搜寻协同时对创新绩效的提升效果也是非常有限的。第二个误区忽视了情景双元与网络惯例的相互作用关系,在仅保持企业与合作者中的非知识搜寻类人员接触的前提下,虽可提升网络惯例成熟度,但在进行知识搜寻协同时,其创新绩效未必比在网络惯例成熟度低的网络中的创新绩效高,因为仅保持企业与合作者中的非知识搜寻类人员接触,未必能提升企业情景双元能力。避免上述误区的做法是,除前文基于4种策略构建的情景双元能力外,还应当提高知识搜寻人员与合作单位的接触频率,从与合作单位的默契程度、规范共识两个方面让知识搜寻人员了解企业所处网络的网络惯例成熟度,建立知识搜寻人员学习联盟或学习团队,以及企业之间知识搜寻人员流动机制等。通过上述方式,当网络惯例程度越高时,企业因具有较高的情景双元能力与较高网络惯例度匹配,可以非常容易地在前瞻型搜寻和反应型搜寻之间设定资源分配比例,实现知识搜寻协同,从而获得更高的创新绩效。

(1)实证结论中网络惯例对知识搜寻协同与创新绩效的关系具有正向调节作用,其中,政府应当对网络惯例的成熟与规范起引导和推动作用。具体措施为:由政府制定知识转让中的价值分配规则,并深化网络成员对规则的理解和接受程度。这样做既能增强知识搜寻伙伴间基于规则的信任和默契,又能有效减少交易成本、化解分歧冲突,从而提升整个网络惯例的成熟度。或由政府出台政策,鼓励行业协会举办各种论坛或企业家沙龙,提升企业、高校及相关商业研究机构之间的接触频率,营造合作氛围,提升网络成员之间默契度及建立知识共享的网络惯例,减少机会主义行为和知识保护行为,从而促进网络惯例成熟。

(2)本研究论证了网络惯例与情景双元互动是非常重要的,其中,应发挥政府部门的重要促进作用。企业非高层管理者应保持知识搜寻协同人员的独立性并协调他们之间的行为,在运营层次上发现知识搜寻协同出现的新问题,将这些问题反映给企业高层管理人员。对于政府管理部门而言,应搭建平台或出台政策鼓励企业高层管理人员之间的交流与互动,引导他们从网络惯例与情景双元匹配视角交流经验以选择最优解决方案。此外,政府部门可以鼓励企业在掌握了如何实现网络惯例和情景双元匹配后,将其成功经验推广到其它企业,最终提升整个知识创新网络的合作效率和创新能力。

参考文献:

[1] LAURSEN K, SALTER A.Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K.manufacturing firms[J].Strategic Management Journal, 2006, 27(2):131-150.

[2] ZHANG J, DUAN Y.The impact of different types of market orientation on product innovation performance:evidence from Chinese manufacturers[J].Management Decision, 2010, 48(6):849-867.

[3] YAYAVARAM S, AHUJA G.Structure of a firm's knowledge base and the effectiveness of technological search[J].Journal Für Mineralstoffwechsel, 2004, 6(5):900-905.

[4] MILLER D J, FERN M J, CARDINAL L B.The use of knowledge for technological innovation within diversified firms[J].Academy of Management Journal, 2007, 50(2):308-326.

[5] 芮正云, 罗瑾琏.企业创新搜寻策略的作用机理及其平衡——一个中国情境下的分析框架与经验证据[J].科学学研究, 2016, 34(5):771-780.

[6] MULLER D, JUDD C M, YZERBYT V Y.When moderation is mediated and mediation is moderated[J].Journal of Personality & Social Psychology, 2005, 89(6):852.

[7] LAVIE D, ROSENKOPF L.Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J].Academy of Management Journal, 2006, 49(4):797-818.

[8] 缪根红, 陈万明, 唐朝永.外部创新搜寻、知识整合与创新绩效关系研究[J].科技进步与对策, 2014(1):130-135.

[9] 岳意定, 卢澎湖.企业知识搜寻、吸收能力对产品创新绩效的影响研究[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版, 2014, 38(6):54-58.

[10] GIBSON C B, BIRKINSHAW J.The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity[J].Academy of Management Journal, 2004, 47(2):209-226.

[11] SIDHU J S, COMMANDEUR H R, VOLBERDA H W.The multifaceted nature of exploration and exploitation: value of supply, demand, and spatial search for innovation[M].New York:INFORMS, 2007.

[12] 吴航, 陈劲.国际搜索与本地搜索的抉择——企业外部知识搜索双元的创新效应研究[J].科学学与科学技术管理, 2016, 37(9):102-113.

[13] ZOLLO M, REUER J J, SINGH H.Interorganizational routines and performance in strategic alliances[M].New York:INFORMS, 2002.

[14] 党兴华, 孙永磊, 宋晶.不同信任情景下双元创新对网络惯例的影响[J].管理科学, 2013(4):25-34.

[15] LEONE M I, REICHSTEIN T.Licensing-in fosters rapid invention! the effect of the grant-back clause and technological unfamiliarity[J].Strategic Management Journal, 2012, 33(8):965-985.

[16] FLEMING L.Finding the organizational sources of technological breakthroughs: the story of Hewlett-Packard's thermal ink-jet[J].Industrial & Corporate Change, 2002, 11(5):1059-1084.

[17] KAFOUROS M I, FORSANS N.The role of open innovation in emerging economies: do companies profit from the scientific knowledge of others[J].Journal of World Business,2012, 47(3):362-370.

[18] HE Z L, WONG P K.Exploration vs.exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science, 2004, 15(4):481-494.

[19] KATILA R, AHUJA G.Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].Academy of Management Journal, 2002, 45(6):págs.1183-1194.

[20] RAISCH S, BIRKINSHAW J.Organizational ambidexterity: antecedents, outcomes, and moderators[J].Journal of Management, 2008, 34(3):375-409.

[21] SAKA-HELMHOUT A.Organizational learning as a situated routine-based activity in international settings[J].Journal of World Business, 2010, 45(1):41-48.

[22] LAVIE D, KHANNA P.Organizational differences, relational mechanisms, and alliance performance[J].Strategic Management Journal, 2012, 33(13):1453-1479.

[23] HE Z L, WONG P K.Exploration vs.exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science, 2004, 15(4):481-494.

[24] 常红锦, 杨有振.创新网络惯例、网络位置与知识共享[J].研究与发展管理, 2016, 28(3):89-96.

[25] LAVIE D, KHANNA P.Organizational differences, relational mechanisms, and alliance performance[J].Strategic Management Journal, 2012, 33(13):1453-1479.

[26] CLERCQ D D, THONGPAPANL N T, DIMOV D.Shedding new light on the relationship between contextual ambidexterity and firm performance: an investigation of internal contingencies[J].Technovation, 2013, 33(4-5):119-132.

[27] 吕君杰.工业服务业企业服务创新绩效与Sp-C互动关系[D].广州:华南理工大学, 2012.

[28] 张琰.生产性服务业创新问题研究[M].上海:复旦大学出版社,2012:1-266.

[29] CAO Q, GEDAJLOVIC E, ZHANG H.Unpacking organizational ambidexterity: dimensions, contingencies, and synergistic effects[J].Organization Science, 2009, 20(4):781-796.

[30] 叶宝娟, 温忠麟.有中介的调节模型检验方法:甄别和整合[J].心理学报, 2013, 45(9):1050-1060.

Zheng Hao

(School of Business Administration, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China)

Abstract:What is the "black box" mechanism about how knowledge search synergy have impact on innovation performance? In this one, what is the role of external search′s environment? What is the relationship between the environment and the impact mechanism? We focus on the above three issues to conduct our research by constructing a mediated moderator model, and we have come to the following conclusions by using Chinese productive service companies sample: ①knowledge search synergy has a positive impact on innovation performance;② "contextual ambidexterity" plays an intermediary role in the relationship between knowledge search synergy and innovation performance;③network routine plays an moderating effect in the relation between knowledge research synergy and innovation performance, and this moderation effect is achieved by contextual ambidexterity's mediation role.Finally, according to the conclusion, some feasible strategies are put forward to improve the innovation performance of our productive service enterprises.

KeyWords:Knowledge Research Synergy; Contextual Ambidexterity; Innovation Performance; Mediated Moderator Role

作者简介:郑浩(1974- ),男,河南沈丘人,博士,山东财经大学工商管理学院教授,研究方向为服务业创新管理。

基金项目:国家社会科学基金项目(13CGL042)

收稿日期:2018-04-26

文章编号:1001-7348(2018)17-0067-08

文献标识码:A

中图分类号:F272.4

DOI:10.6049/kjjbydc.2018030122

(责任编辑:张 悦)