图1理论模型

李 勃1,和 征1,李随成2

(1.西安工程大学 管理学院,陕西 西安 710048;2.西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054)

摘要:整合供应商开展技术创新具有低风险和快速成功的优势,但由于供应商未必会全力以赴地面向制造企业需求实施创新,供应商参与技术创新的效能往往难以达到预期效果。使用供应商创新性反映供应商参与技术创新的实际效能,从社会资本理论视角,探究制造企业通过结构、关系和认知形式的社会资本获取供应商授予的优先客户地位,进而激发供应商创新性的规律。基于186个中国制造业样本的实证研究表明,制造企业获取供应商授予的优先客户地位对激发供应商创新性的效果显著;制造企业与供应商之间的社会资本积累能够促使供应商授予其优先客户地位,但由于结构、关系和认知维度社会资本之间存在内在差异,作用机制有所不同。

关键词:供应商参与创新;供应商创新性;优先客户地位;技术创新效能;社会资本理论

随着制造业专业化分工持续推进,大量上游企业掌握了业界领先的技术知识,具备专业化研发团队以及对产品和工艺不断创新的能力。与此同时,这些企业作为下游制造企业的供应商,熟悉产业链下游技术、工艺和运营管理模式,从而使制造企业整合供应商并使之参与企业技术创新,表现出低风险和快速成功的特征[1-2]。然而,供应商的创新能力和意愿越强,并不意味着其对制造企业技术创新的价值就越大。制造企业需要供应商围绕自身技术创新的具体需求开展创新,但供应商出于自身利益考虑往往未必会全力以赴[3]。由此,提升供应商参与技术创新的实际效能,即激发供应商创新性[4],逐渐成为理论研究和企业实践关注的焦点。针对我国制造业企业的调研发现,供应商的创新性主要取决于其对制造企业的技术、人力和组织资源投入情况。由于技术创新的不确定性较高,而保障供应商免受制造企业机会主义行为损害的相关机制仍不完善,因此供应商普遍选择差异化对待不同制造企业。制造企业如何有效动员供应商,确保自身能充分、及时地获取供应商的专门性资源,成为提升供应商参与技术创新效能的关键。

供应商根据自身与顾客的关系质量对客户进行优先级划分,并据此对不同客户配给资源[5]。供应商对制造企业的信任有助于其向该制造企业优先投放资源[3]。信任正是制造商与供应商间社会资本的重要表现形式,可以认为制造商与供应商间的社会资本可能对供应商在参与技术创新过程中及时、充分地投放资源具有重要促进作用。然而,供应商与企业间的社会资本可划分为结构、关系和认知3个维度,信任仅代表关系维度的社会资本,已有研究还未全面揭示制造商与供应商间的社会资本对供应商参与技术创新效能的影响。鉴于此,本研究从社会资本理论视角出发,采用结构方程模型方法进行实证研究,通过揭示制造商与供应商之间结构、关系及认知形式的社会资本的作用机理,旨在为制造企业进入供应商优先客户序列、掌握提升供应商参与技术创新效能的规律提供指导。研究结论既有助于完善企业协同创新理论,还能够为我国制造企业整合供应商开展技术创新及管理实践提供参考。

相对普通客户而言,制造企业成为供应商的优先客户意味着将优先得到各种资源,如原材料、零部件和服务,以及学习和利用供应商新产品或新工艺的机会等[6]。基于供应商网络视角的研究指出,制造企业进入供应商优先客户序列的意义在于,当制造企业与其竞争对手的供应商网络高度重合时,制造企业能动员重合部分的供应商,获得其最优秀的员工配置或最新的创新成果及其蕴含的技术知识,以满足自身创新需求[7]。由此可见,进入供应商优先客户序列有助于制造企业在供应商参与的技术创新活动中,充分、及时地整合供应商的创新资源、能力和意愿,并以此构建企业自身的竞争优势。因此,探明制造企业获取优先客户地位的路径对激发供应商创新效能的意义重大。Schiele等[8]基于社会交换理论指出,在制造商与供应商关系中,由于制造企业的某些特质吸引了供应商,使供应商产生与该客户建立长期关系能获取更大收益的期望。为了维护这种关系,供应商会以优先对待该客户作为回报。同时,研究还发现,期望强度显著受双方对关系满意程度的影响,供应商对关系的满意程度越高,其优先向制造企业投入资源的意愿越强[9]。由此可见,制造企业进入供应商优先客户序列的关键在于供应商的收益期望值,以及供应商对与制造企业关系的满意度。

Nahapiet和Ghoshal[10]指出,社会资本分为结构、关系和认知3个维度。回顾供应链管理中有关社会资本的研究发现,制造商与供应商间的社会资本反映了双方相互信任、共同承担合作义务、遵守协作和团队合作规范的程度,其中信任是核心[11]。Ellis等[12]发现,当制造企业对供应商的承诺逐步兑现时,供应商会提高对制造企业的信任,进而提升对该客户的满意度。社会资本的结构和认知维度分别反映了制造商与供应商间沟通的频繁程度、渠道正式化程度,以及双方目标、认知和文化价值观的相似程度。社会资本结构对双方间的知识共享水平具有显著影响,而社会资本认知积累有利于制造商和供应商理解彼此关注的重点[13]。随着结构和认知社会资本累加,制造商与供应商的沟通效率和效力将大幅提升。Hüttinger等[6]认为,供应商建立对制造企业的可接触性认知能够提升其对制造企业的期望。此外,制造商与供应商沟通能增进彼此信任、忠诚,促进价值共享[3]。Preston等[11]发现,组织间拥有相似的经营哲学和企业文化有助于双方以更为协调的方式开展工作,而这种协调的氛围有助于加深彼此的信任感。虽然已有研究从社会资本理论视角探究制造商与供应商间关系的变化规律,但不同社会资本维度之间的相互作用关系仍不明晰,其对供应商确立制造企业优先客户地位的作用有待进一步发掘。

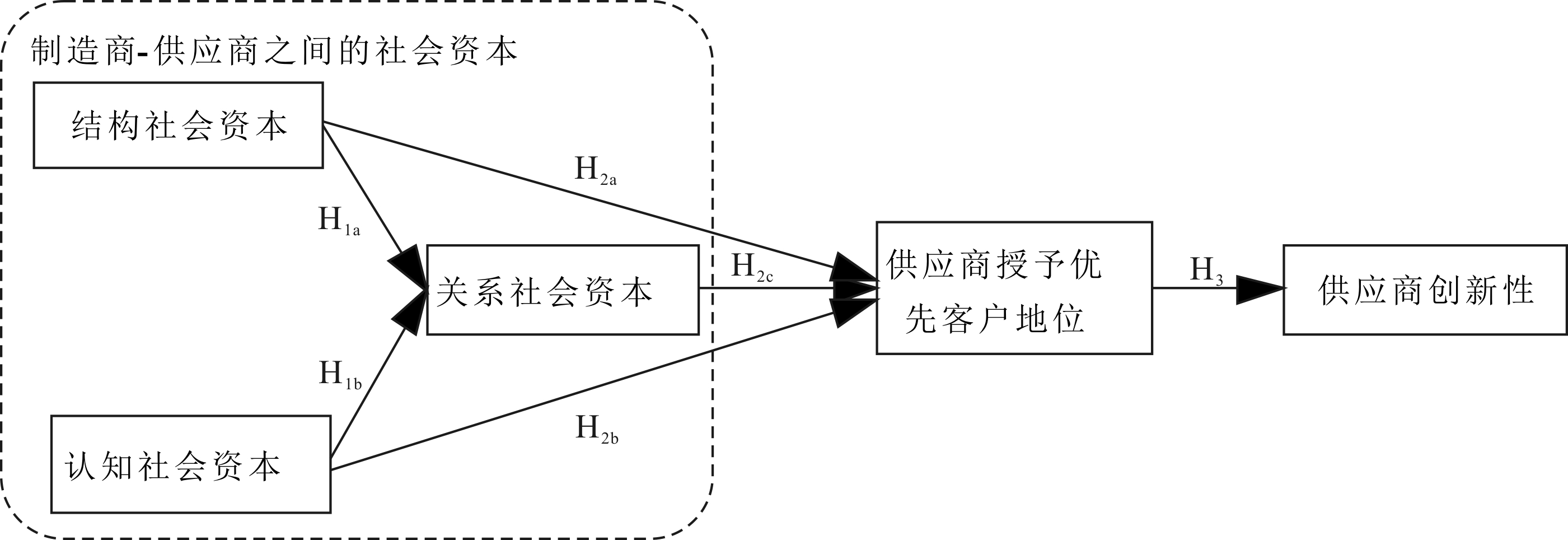

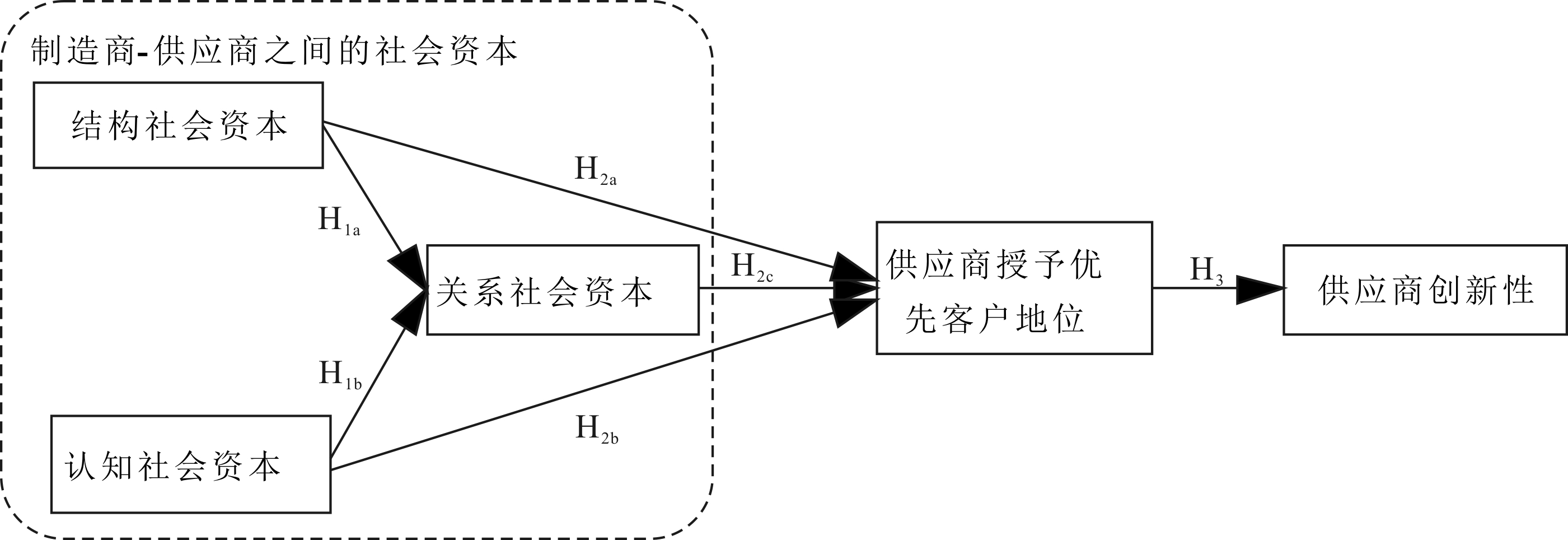

基于已有研究和相关理论的梳理,结合对实际情况的分析,本研究认为在供应商参与制造企业技术创新过程中,制造企业进入供应商优先客户序列对提升供应商参与效能的意义重大。其中,制造商与供应商间社会资本的结构、关系和认知维度可能均是影响供应商授予制造企业优先客户地位的关键因素,不同维度之间可能还存在相互作用。据此,构建本研究理论模型如图1所示。

制造商与供应商间结构维度的社会资本反映了双方通过正式渠道及时共享信息的程度[13]。通过企业调研发现,由于制造商与供应商在竞争力、企业规模和权力等方面存在差异,导致彼此合作的重点和模式往往存在分歧。制造商与供应商为达成某种商业目标而及时进行交流,有助于双方建立彼此认同的团队协作规范。此外,通过正式沟通渠道进行交流,不仅有利于双方共同承担合作义务,还能为制造企业与供应商间建立专业化的商业合作关系提供基本保障,而合作专业化又能加深彼此间的信任[11]。也就是说,随着制造商与供应商间结构社会资本增加,制造企业与供应商间的沟通效率和正式化程度逐步加深,促进双方合作关系向规范化和专业化发展,进而加深彼此间的互信,而组织间相互信任正是关系维度社会资本的核心。据此,提出如下假设:

H1a:制造商与供应商间的结构社会资本正向影响关系社会资本。

图1理论模型

制造商与供应商间的认知社会资本反映了双方愿望、认知和文化价值观的相似程度。当面临挑战和机会时,双方愿望、认知和价值观一致有利于彼此开发出共性知识、树立一致的合作目标[14]。而相似的目标有助于双方抵制机会主义行为的诱惑,更好地贯彻落实合作规范。当制造企业与供应商围绕共同目标而努力时,彼此间的信任会在这一协同共进的关系中得以发展[11]。此外,企业间拥有相似的经营哲学和文化有助于双方以更为协调的方式开展协作,而这种协调的氛围有助于增强团队合作意识。据此,提出如下假设:

H1b:制造商与供应商间的认知社会资本正向影响关系社会资本。

信息共享质量是反映制造商与供应商间结构社会资本的核心,高水平的信息共享显示出制造企业的合作诚意,意味着良好的关系行为和关系氛围,能增强供应商对与制造企业合作以获取关系收益的预期[15]。此外,制造商与供应商员工的多触点交往,提高了彼此间知识交换方式的多样性,提升了知识交换频率和广度。信息和知识获取速率提升有助于供应商与制造企业共同成长。基于社会交换理论,组织间合作以互惠互利为基本规则,如果关系中的一方被另一方给予的关系收益吸引,为了维系该关系,随后其也会显现出能吸引对方的优势。也就是说,在制造商与供应商合作关系中,制造企业能够通过开放、快速的信息共享使供应商获益,而供应商则通过授予制造企业优先客户地位的方式获得客户认可,进而维持彼此良好的合作关系。据此,提出如下假设:

H2a:制造商与供应商之间的结构社会资本正向影响供应商授予制造企业优先客户地位。

认知维度的社会资本源于制造商与供应商间的共同规范、价值观、态度与信仰。Nahapiet和Ghoshal[10]指出,如果组织之间的语言和编码存在差异,会导致彼此分离并限制它们相互接近。反之,制造商与供应商之间具有相似的互动方式,能有效减少企业间沟通误解,使制造商与供应商间的协同和协作更为灵活高效。进一步地,制造企业在与供应商协作过程中,制造企业决策准确性和效率明显优于竞争对手,有助于其进入供应商优先客户序列。此外,基于对彼此目标和需要的充分理解, 供应商能有效进行需求预测并制定产能规划。准确的需求预测和可靠的产能规划能降低供应商风险,进而使供应商实施更有利于制造企业发展的供应行为[5]。据此,提出如下假设:

H2b:制造商与供应商间的认知社会资本正向影响供应商授予制造企业优先客户地位。

制造商与供应商间的关系社会资本是指通过关系创造和利用的资产,包括信任、规范、认可等,其中信任是最常用的关系社会资本[16]。供应商对制造企业的信任包括情感信任和能力信任两个方面。供应商对制造企业有关人员的情感信任,有助于其形成对制造企业可预测性和可靠性认知[17]。以此为基础,不仅能减少或化解双方协作过程中的冲突,保障企业之间的协同与协作效果,还能降低供应商对制造企业机会主义行为风险的感知,形成制造企业会对其贡献进行公平的利益分配的认知,使其愿意在知识、技术等资源配置上优先对待制造企业。此外,供应商对制造企业经验和能力的信任决定了其对与制造企业合作成功的预期[18]。实际调研发现,授予制造企业优先客户地位是供应商对维持与制造企业强关系的承诺行为,包括大量关系专用性资源投入。考虑到关系专用性资产回收困难的特点,如果供应商对制造企业能力缺乏信任,授予制造企业优先客户地位无疑将增加供应商风险。据此,提出如下假设:

H2c:制造商与供应商之间的关系社会资本正向影响供应商授予制造企业优先客户地位。

制造企业进入供应商的优先客户序列意味着制造企业将优先获得供应商的技术和组织资源支持[5]。例如,供应商会根据制造企业技术创新需求派遣最匹配的员工、从组织形式上适应制造企业技术创新、优先给予制造企业长期合作承诺和改进建议、优先配给制造商专业技术和创新成果等。也就是说,制造企业成为供应商的优先客户后,供应商将为其充分、及时地提供各种形式的资源,支持制造企业开展技术创新,而这有利于制造企业将供应商的创新能力内化为自身技术创新优势[7]。此外,实际调研发现,制造企业成为供应商的优先客户后,不仅能优先获取原材料、零部件和服务等通用型资源,还包括供应商关系专用性资源,如针对制造企业需求进行相关工艺、材料和组织机构创新,开发关键技术等,既保证了供应商参与制造企业技术创新的效率和质量,而且更具针对性。据此,提出如下假设:

H3:制造企业进入供应商优先客户序列正向影响供应商创新性。

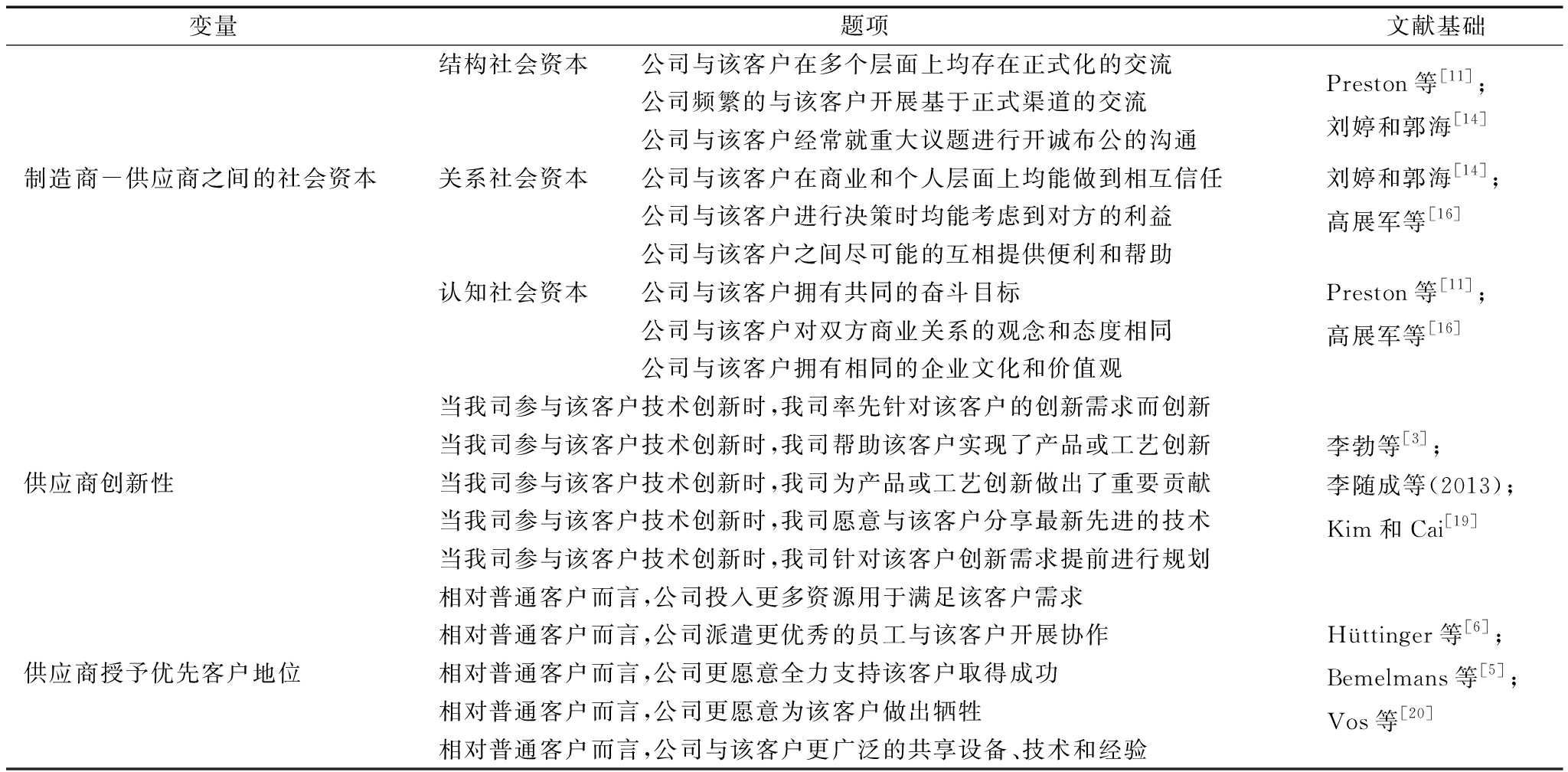

基于国内外研究成果的全面梳理,结合调研访谈及供应商视角研究的特点,对研究变量进行操作化定义,进而完成测量量表的初始化设计。同时,征求从事技术创新与供应链管理研究的专家及企业相关管理人员的意见,对量表进行修改。为了保证调研质量,首先将量表进行小规模试验性发放,根据实际测量情况及受测对象反馈信息,对测量量表进行修改,形成最终测量量表。研究主要采用李克特5级量表测量各潜变量,1=“非常不同意”,5=“完全同意”,见表1。问卷中“该客户”是指受测人员熟悉的某个客户。由于受测人员均是从供方视角回答有关制造商与供应商间关系的问题,因此“该客户”也代表了制造企业。

表1变量操作化定义

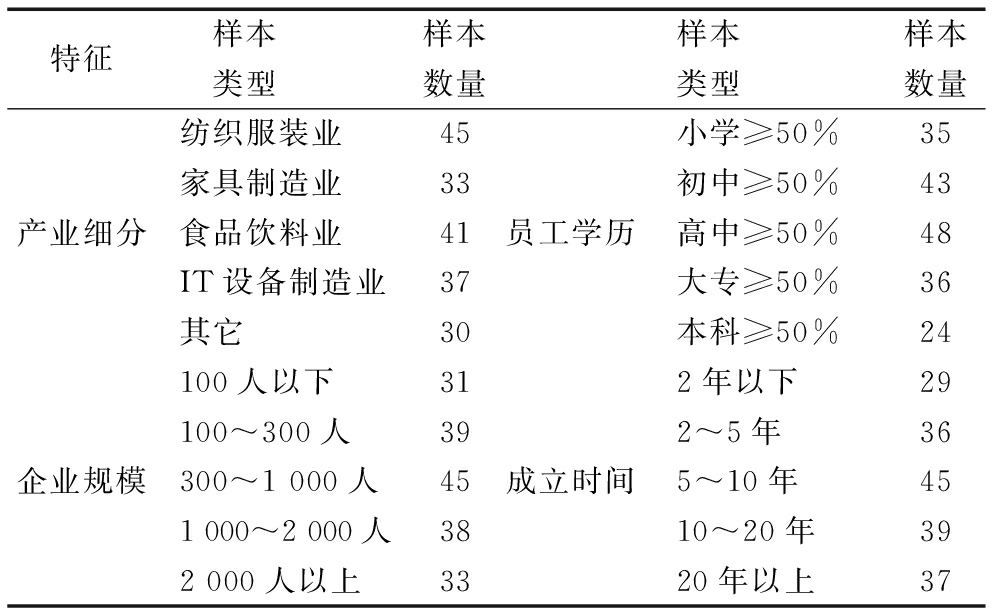

根据理论构建和假设检验需要,应尽可能地避免制造企业与供应商关系中的非正常因素干扰,因而选择市场化程度较高的行业(如纺织服装、家具、食品饮料、IT设备制造等)作为抽样的重点领域,并将所有抽样企业视为供应商,即受测对象均从供应商视角填写问卷。从行业协会公布的企业会员名单中排除无法从供应商视角回答问卷的产业链终端企业后,随机抽取900家企业作为目标受测企业。通过业内猎头公司获取相关企业及人员的基本信息和联系方式,筛选出负责产品研发、供应链和市场营销工作的管理人员作为受测对象。这是因为,此类员工最有可能全面了解供应商对下游制造企业的资源配置情况。此次调研最终获取1 800个受测对象,采用电子邮件、QQ、微信、电话和上门拜访等多种方法,分两次发放和回收问卷。

由于抽样企业来自不同行业,而各行业运营管理模式差异较大,因而需对抽样随机性的潜在影响予以特别关注。然而,研究机构和团队的社会影响力有限,在保证抽样随机性的同时,便很难保证问卷的有效回收率。此次调研共发放问卷1 800份,回收有效问卷186份,有效回收率仅为10.33%。尽管如此,翻阅资料发现,数据缺失的问题在本领域研究并不罕见,一些知名研究成果的有效问卷回收率并不理想[21]。为了保证研究效度,基于Wagner和Kemmerling[22]提出的问卷缺失检验方法,对先后两轮发放的问卷进行T-test检验,结果发现相同题项之间的差异不显著(P<0.1);然后,从原始样本没有回答问卷的企业中随机抽取100家,与本研究最终样本企业进行对比。T-test显示两组企业在行业类型、企业规模、人员学历和成立时间等基本特征方面差异不显著(P<0.1)。因此,虽然本研究样本回收率较低,但依然能反映出总体真实值。有效问卷的描述性统计结果见表2。

表2调查问卷样本基本特征分布

量表设计采用国内外成熟测量工具,结合了本领域研究专家、学者和企业高管的意见,因而量表的内容效度得到保障。在此基础上,使用SPSS18和 AMOS18软件对变量进行信度和效度检验。结果显示,各变量的Cronbach's α值均大于0.9,表明量表测量题项具有较好的内部一致性。对整体量表进行验证性因子分析,结果显示模型的拟合程度良好,各观测变量的标准化载荷系数均大于0.6,T检验值在0.01的显著性水平上显著;各潜变量AVE值>0.5,CR>0.7,说明量表聚合效度良好。研究通过比较因子平均方差抽取量(AVE)与变量间相关系数,判断量表的区别效度。结果显示,特定变量与其它变量相关系数的绝对值均小于其AVE值的平方根,说明量表区别效度良好。

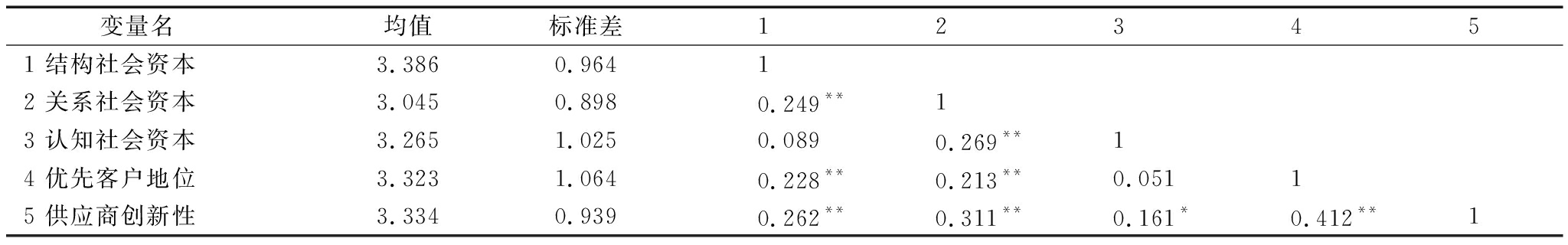

根据表3的相关分析结果可知,除认知维度的社会资本外,关系维度和结构维度的社会资本与供应商授予制造企业优先客户地位间的相关系数,以及供应商授予制造企业优先客户地位与供应商创新性之间的相关系数均在0.01的水平上显著,理论模型相关假设得到初步验证。为了进一步检验研究假设,构建结构方程模型。

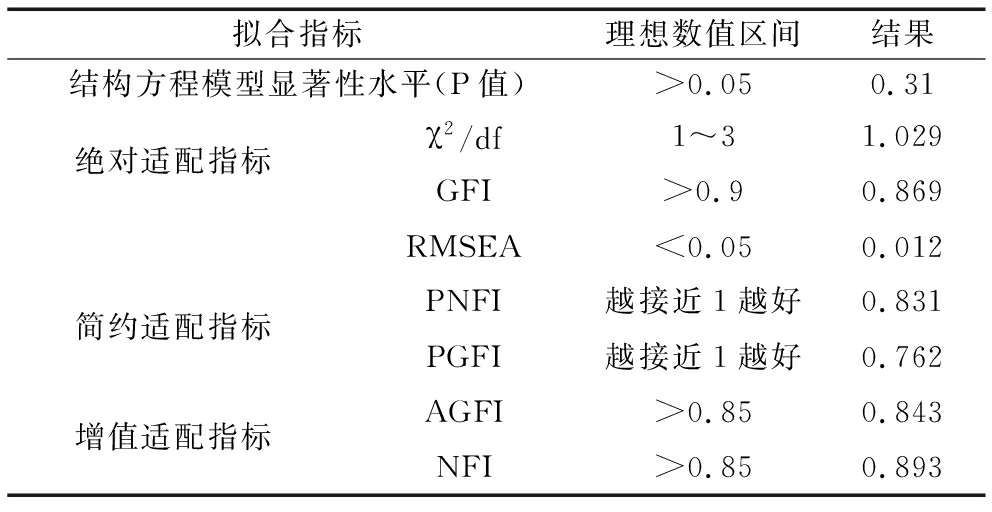

采用AMOS 18构建整体结构方程模型,首先选取各变量在问卷量表中对应的测量指标,提取各测量题项的样本数据。进一步地,对整体模型进行拟合分析,以验证样本数据与理论模型的拟合程度,并对概念模型进行假设检验和路径分析,结构方程模型各项指标拟合结果如表4所示。其中,结构方程模型的显著性水平P=0.31>0.05,卡方与自由度的比值为1.029,表明模型拟合度良好。另外,其它反映结构方程模型拟合度水平的指标,如绝对适配指标、简约适配指标和增值适配指标等,也基本达到理想的拟合水平。

表3描述性统计和相关系数

注:N=186,**表示在0.01 水平(双侧)上显著相关,*表示在 0.05 水平(双侧)上显著相关

表4结构方程模型适配情况统计

表5结构方程模型估计结果

注:***代表 P<0.001水平上显著,**代表 P<0.01水平上显著,*代表P<0.05水平上显著

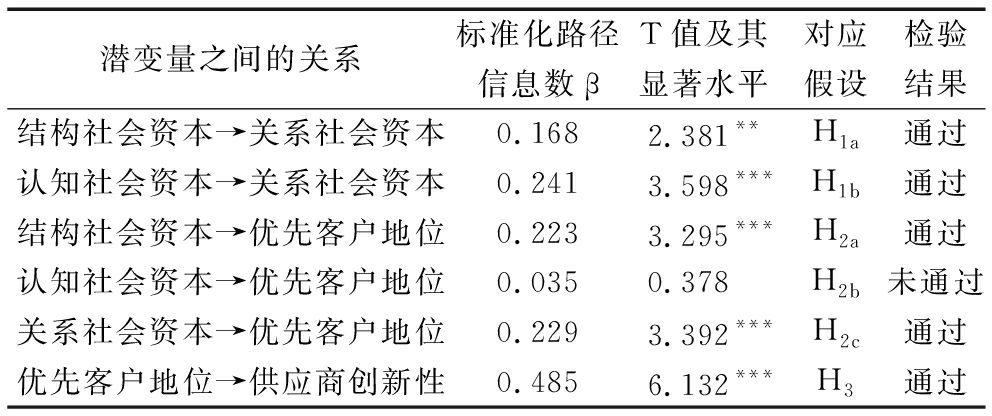

表5为标准化回归计算结果,数据显示,认知社会资本与优先客户地位之间的标准化回归系数为0.035,T值为0.378,显著性水平大于0.05。也就是说,制造商与供应商之间的认知社会资本并不能直接促使供应商授予制造企业优先客户地位,H2b未得到支持,而H1a、H1b、H2a、H2c和H3均得到验证,具体数值见表5。

(1)优先客户地位与供应商创新性之间的正向关系得到证实(标准化路径系数β=0.485,T值为6.132,且在0.001的水平上显著),H3通过验证。也就是说,制造企业进入供应商优先客户序列能够保证供应商在参与技术创新过程中的资源投放速度、规模、质量及针对性,更有利于供应商参与技术创新效能的发挥。已有关于供应商参与效能的研究,多是从制造企业视角出发,如李勃和李随成[4]指出制造企业主导的供应商整合能激发供应商的创新性。本研究基于供应商视角探讨了供应商参与技术创新效能提升路径,发现在供应商授予制造企业优先客户地位的前提下,供应商面向制造企业技术创新需求的创新能力和意愿明显增强,进而促进供应商参与制造企业技术创新效能提升。该研究结论为供应商整合效能提升提供了一种新的研究思路。

(2)制造商-供应商结构社会资本与优先客户地位间的正向关系得到证实(标准化路径系数β=0.223,T值为3.295,且在0.001的水平上显著),认知社会资本与优先客户地位间的正向关系未得到证实(标准化路径系数β=0.035,T值为0.378),关系社会资本与优先客户地位间的正向关系得到证实(标准化路径系数β=0.229,T值为3.392,且在0.001的水平上显著)。因此,H2a和H2c通过检验,而H2b未通过检验。故可认为,制造企业积累制造商-供应商社会资本,有助于制造企业进入供应商优先客户序列,从而达到提升供应商参与技术创新效能的目的,但结构、关系和认知维度社会资本的具体作用机制不尽相同。具体而言,结构和关系维度的社会资本直接影响供应商授予制造企业优先客户地位,但认知维度的社会资本必须通过关系维度的社会资本才能对制造企业获得优先客户地位产生影响。这是因为,在动态性日益增强的商业环境中,缺乏及时获取信息的渠道,供应商基于对制造企业过去的了解进行需求预测的方式既不可靠也不长久,无法保证供应商获益,因而供应商回馈制造企业的积极性也不高。此外,虽然制造商与供应商之间的共同认知和价值观能提高协同效率,但是以制造企业主导的协同,一定是以制造企业利益为中心的。如果制造企业不能给予供应商期望的利益,二者协作效率的提高并不意味着能够为供应商创造更多价值,因而供应商也没有必要在仅仅掌握认知形式社会资本的情况下便优待制造企业。Pulles等[9]的研究认为,制造企业获取供应商优待的前提是其对供应商具有吸引力,但并未指明如何构建对供应商的吸引力。本研究发现制造商与供应商间的社会资本积累有助于制造企业进入供应商优先客户序列,并进一步探明了各维度社会资本的作用机制,弥补了已有研究的不足。

(3)制造商-供应商结构社会资本与关系社会资本间的正向关系得到证实(标准化路径系数β=0.168,T值为2.381,且在0.01的水平上显著),认知社会资本与关系社会资本间的正向关系得到证实(标准化路径系数β=0.241,T值为3.598,且在0.001的水平上显著),H1a和H1b通过检验。故可认为,制造商与供应商间结构和认知维度的社会资本积累有助于关系维度社会资本增加。已有关于企业间社会资本的研究大多将结构、关系和认知3个维度分隔对待[15],各维度间的相互作用关系并未被提及。本研究基于制造商-供应商关系情境,证明了结构维度、认知维度社会资本增加对关系维度社会资本积累的积极作用,弥补了企业间社会资本理论研究的不足。

本研究从供应商视角出发,引入供应商授予制造企业优先客户地位的概念,证实了制造企业通过有针对性地积累不同类型社会资本有助于其获取供应商授予的优先客户地位,并据此提升供应商参与技术创新效能的路径,不仅丰富了企业间协同创新理论,还填补了制造商-供应商各维度社会资本对供应商参与技术创新效能作用机制的空白,对指导制造企业整合供应商资源和能力开展技术创新具有一定实践价值。然而,本文仍存在以下不足:首先,本研究样本中的被调研企业大都视其主要供应商为商业机密,获取制造商-供应商配对数据困难较大,而仅采用供应商单方面数据反映其创新性存在一定缺陷;其次,本研究收集的数据未能覆盖整个制造业,且样本回收率偏低,这在一定程度上影响了研究结论的效度。后续研究可通过完善研究设计,在保证样本采集随机性的前提下,提高样本回收率,利用更全面的样本数据对本研究结论进行验证,或通过对不同产业进行比较研究,探明行业间的差异;最后,理论模型并未考虑控制变量,后续研究可以适当设置控制变量,对本研究提出的理论模型进行进一步验证。同时,还可以基于控制作用进行聚类分析,完善该理论模型。

参考文献:

[1] WAGNER S M.Tapping supplier innovation[J].Journal of Supply Chain Management,2012, 48(2):37-52.

[2] 纪雪洪, 陈志祥, 孙道银.供应商参与、专用性投资与新产品开发绩效关系研究[J].管理评论, 2015, 27(3):96-104.

[3] 李勃, 和征, 李随成.供应商参与新产品开发中制造商可信的形成与影响:基于期望理论[J].研究与发展管理, 2017,29(3):53-63.

[4] 李勃, 李随成.制造企业供应商整合对供应商创新性影响研究[J].科技进步与对策, 2015(4):77-84.

[5] BEMELMANS J, VOORDIJK H, VOS B.Antecedents and benefits of obtaining preferred customer status[J].International Journal of Operations & Production Management, 2015, 35(2):178-200.

[6] HUTTINGER L, SCHIELE H, SCHRÖER D.Exploring the antecedents of preferential customer treatment by suppliers:a mixed methods approach[J].Supply Chain Management, 2014, 19(5/6):697-721.

[7] PULLES N J, VELDMAN J, SCHIELE H.Winning competition for suppliers'resources:the role of preferential resource allocation from suppliers[J].International Journal of Operations & Production Management, 2016, 36(11):1458-1481.

[8] SCHIELE H, CALVI R, GIBBERT M.Customer attractiveness, supplier satisfaction and preferred customer status:introduction, definitions and an overarching framework[J].Industrial Marketing Management, 2012, 41(8):1178-1185.

[9] PULLES N J, SCHIELE H, VELDMAN J, et al.The impact of customer attractiveness and supplier satisfaction on becoming a preferred customer[J].Industrial Marketing Management, 2016(54):129-140.

[10] NAHAPIET J,GHOSHAL S.Social capital,intellectual capital and the organizational advantage [J].The Academy of Management Review, 1998,23:242-266.

[11] PRESTON D S, CHEN D Q, SWINK M.Generating supplier benefits through buyer‐enabled knowledge enrichment:a social capital perspective[J].Decision Sciences, 2017, 48(2):248-287.

[12] ELLIS S C, JR J, KULL T J.The effect of buyer behaviors on preferred customer status and access to supplier technological innovation:an empirical study of supplier perceptions[J].Industrial Marketing Management, 2012, 41(8):1259-1269.

[13] 林筠, 刘伟, 李随成.企业社会资本对技术创新能力影响的实证研究[J].科研管理, 2011, 32(1):35-44.

[14] 刘婷, 郭海.渠道情境下企业间社会资本对知识获取的影响——基于权变视角的研究[J].科学学研究, 2013, 31(1):115-122.

[15] CAREY S, LAWSON B, KRAUSE D R.Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer-supplier relationships[J].Journal of Operations Management, 2011, 29(4):277-288.

[16] 韦影.企业社会资本与技术创新:基于吸收能力的实证研究[J].中国工业经济, 2007(9):119-127.

[17] KANG B,JINDAL R P.Opportunism in buyer-seller relationships:some unexplored antecedents[J].Journal of Business Research, 2015, 68(3):735-742.

[18] PULELES N J, VELEMAN J, SCHIELE H.Pressure or pamper? the effects of power and trust dimensions on supplier resource allocation[J].Journal of Supply Chain Management, 2014, 50(3):16-36.

[19] KIM M, CHAI S.The impact of supplier innovativeness, information sharing and strategic sourcing on improving supply chain agility:global supply chain perspective[J].International Journal of Production Economics, 2017, 187:42-52.

[20] VOS F G S, SCHIELE H, HÜTTINGER L.Supplier satisfaction:explanation and out-of-sample prediction[J].Journal of Business Research, 2016, 69(10):4613-4623.

[21] WAGNER S.M,BODE C.Supplier relationship-specific investments and the role of safeguards for supplier innovation sharing[J].Journal of Operations Management, 2014, 32(3):65-78.

[22] WAGNER S M, KEMMERLING R.Handling nonresponse in logistics research[J].Journal of Business Logistics, 2011, 32(2):357-38.

Li Bo1,He Zheng1,Li Shuicheng2

(1. School of Management,Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China; 2.School of Economics and Management,Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China)

Abstract:Integration supplier into technological innovation posed the advantage of low risk and preferable efficient. However, normally supplier didn't make intensive efforts on innovation facing the need of manufactures, which led to the unsatisfactory effective result of supplier involvement in technological innovation. The present study intends to evaluate the effectiveness of supplier involvement into technological innovation by supplier innovativeness.Base on the social capital theory, the study explored the regular pattern of motivating supplier innovativeness by achieving supplier granted preferred customer status through the social capital between manufacturer and supplier. By empirical researching 186 valid samples which come from Chinese manufacturing industry we found that,manufacture achieves preferred customer statusgranted by supplier positive effects supplier innovativeness. Although social capital between manufacturer and supplier contributes to preferred customer statusachieved by manufacture, the mechanisms are significant difference among structural social capital, relational social capital and cognitive social capital for the reason of the internal difference among three dimensions of social capital.

KeyWords:Supplier Involvement into Innovation; Supplier Innovativeness; Preferred Customer Status; Technological Innovation Effectiveness; Social Capital Theory

文章编号:1001-7348(2018)16-0022-07

文献标识码:A

中图分类号:F273.1

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090377

作者简介:李勃(1986-),男,甘肃平凉人,博士,西安工程大学管理学院讲师,研究方向为供应链整合与创新;和征(1978-),男,陕西澄城人,博士,西安工程大学管理学院副教授,研究方向为供应链整合;李随成(1962-),男,河南孟县人,西安理工大学经济与管理学院教授,研究方向为战略采购与供应管理。

基金项目:国家自然科学基金项目(71372172,71802155);陕西省软科学研究计划项目(2017KRM040,2018KRM095);陕西省社科基金项目(2015R022,2016D016);陕西省教育厅人文社科研究计划项目(15JK1301)

收稿日期:2017-12-01

(责任编辑:林思睿)