制度创新视角下3D打印专利技术产业化政策与对策分析

刘 鑫1,杨 曦2,陈 光1

(1.西南交通大学 公共管理与政法学院, 四川 成都 610031;2.华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074)

摘要:制度创新对于推动技术创新具有重要意义。基于产业政策分析理论与方法,将政策流变理论与ROCCIPI模型应用于3D打印专利技术产业化问题研究,提出3D打印产业技术创新与制度创新协同驱动机制构架。研究发现, 3D打印产业的科技政策具有由柔性到刚性的流变趋势,揭示了产业化制度性因素由实然向应然发展的内在规律。应用ROCCIPI模型从7个维度提出3D打印产业发展的制度性要素驱动对策,为3D打印产业发展明确了指向。

关键词:制度创新;政策流变;ROCCIPI ;3D打印;专利技术产业化

0 引言

3D打印将带来材料、能源和温室气体排放等方面的革命,如同蒸汽机之于第一次工业革命和信息技术之于第二次工业革命。有学者指出,截至2025年,3D打印可降低成本1 700~5 930亿美元,主要能源供应可降低2.54~9.30EJ,CO2排放可减少130.5~525.5Mt。由于3D打印最大可降低5%的工业生产产生的CO2排放量,若3D打印实现大规模产业化,那么其减排优势还将进一步提升。尽管中国3D打印技术与世界先进水平基本同步,但尚未形成完整的产业创新体系,离大规模的产业化、工程化应用还有一定距离。

对中国而言,虽然3D打印产业发展迅速,但由于其是一项复合型产业技术,涉及多方面科学知识和技术领域,技术产业化面临一系列瓶颈。特别是目前中国的3D打印产业仍处于发展初级阶段,产业整合度低,技术和产业链条尚不完整,技术研发、管理和产业化应用推广还处于探索期,亟待政府和产业层面的宏观规划与政策引导。

专利是技术创新的重要产出形式,产业是技术创新的组织形式,政策是产业变革与发展的重要推力。专利未能有效实施和产业化,首先可能是专利质量不高,即不具备产业化价值,其次是产业环境不健全。由于不同产业的竞争格局、组织模式、技术发展态势等存在差异,导致现有技术基础和政策环境不足以形成动态、可持续的产业创新系统。本文基于国内外3D打印专利技术发展态势分析文献[1],从制度创新视角研究3D打印专利技术产业化问题,探讨中国3D打印专利技术产业化的多重政策影响因素并提出对策。

1 产业政策分析理论溯源

产业政策是国家从其全局和长远利益出发,为促进产业发展、主动干预产业活动所制定的一系列政策总和,它反映了市场与政府的关系[2]。目前,主要的产业政策理论包括市场失灵理论。产业结构转换理论、国家竞争力理论与产业技术理论,已有学者[3-4]运用上述理论对中国太阳能光伏产业和风电产业政策进行了探究。现有产业政策研究重点集中于产业政策过程与框架[5]、产业政策绩效评价[6]以及产业政策工具与实施[7]。具体到3D打印等新兴技术产业政策,国外研究侧重于产业政策面临的多因素挑战[8]和知识产权制度方面的对策建议[9],国内研究则集中于技术产业政策演化[10]、各国产业政策对比分析[11]、产业与企业成长的制度性影响因素[12]等方面。综观现有文献,技术产业政策分析主要集中在静态分析层面,较少对技术产业政策的流变进行动态考察。同时,针对产业政策的研究视角较为单一,仅选取一个或两个产业政策问题进行探讨,未从多维度形成系统的产业政策分析与解释框架。为弥补上述产业政策研究中动态性与多维性的不足,促进政策研究在技术产业化领域的应用,本文将综合运用政策流变理论和ROCCIPI理论,对3D打印专利技术的产业化问题展开分析。

1.1 政策流变理论

英国物理学家麦克斯韦和开尔文经过长期探索发现,材料变化与时间存在紧密的时间效应,因此诞生流变学。国内学者针对时间效应下的公共政策流变展开了相关研究。如以公共政策为视角,研究公共政策执行中的流变[13]和公共政策领域频频出现的“短期流变”现象[14];还有以教育政策为微观视角,研究教育政策流变的动因和过程[15-16]。国外学者针对政策流变的理论研究最早可追溯到Kingdon[17]提出的“政策流”概念,该概念重点关注为什么某些问题在某些时候得到重视,即时间效应对政策的影响。以Kingdon的政策流变理论为出发点,Bennett等[18]以及Mintrom 等人[19]分别研究了政策学习方法和政策决策者在政策流变过程中的作用。国外学者已将政策流变应用于水资源政策和能源政策研究[20-21]。目前基于政策流变理论的产业政策研究十分匮乏,同时,产业政策不是一成不变的,不同发展阶段适用于不同产业政策,这与政策流变理论以时间为视角的研究路径相吻合。因此,运用政策流变理论对3D打印产业展开研究,能够动态展现产业政策流变过程。

1.2 ROCCIPI理论在政策分析中的应用

除了产业政策的动态性流变分析,从多个维度开展政策定性分析并提出对策也是本文的研究重点。ROCCIPI理论早期应用于立法研究中,旨在帮助指导立法起草者确定调整对象背后的原因,以便有针对性地设计法案具体内容。该模型将立法原因与影响因素划分为7个维度,即规则(rule)、机会(opportunity)、能力(capacity)、沟通(communication)、利益(interest)、过程(process)和观念(ideology)[22]。目前,该理论分析框架已被逐渐引入社会科学领域,并应用于政策研究中[23-24]。虽然ROCCIPI理论尚未在产业政策中得到应用,但产业政策研究者和决策者可以依据上述7个维度,客观和精准地阐释特定产业政策,从多维度提出相应问题的最佳解决策略[25]。

基于以上理论评述,本文试图将政策流变理论与ROCCIPI理论融合,对3D打印技术产业政策展开全面动态的分析,以弥补当前3D打印技术产业政策研究仅侧重于局部分析和静态分析的不足,进而提出一种便于操作的基于产业政策分析的产业发展对策思路。

2 3D打印专利技术产业化的产业驱动政策流变分析

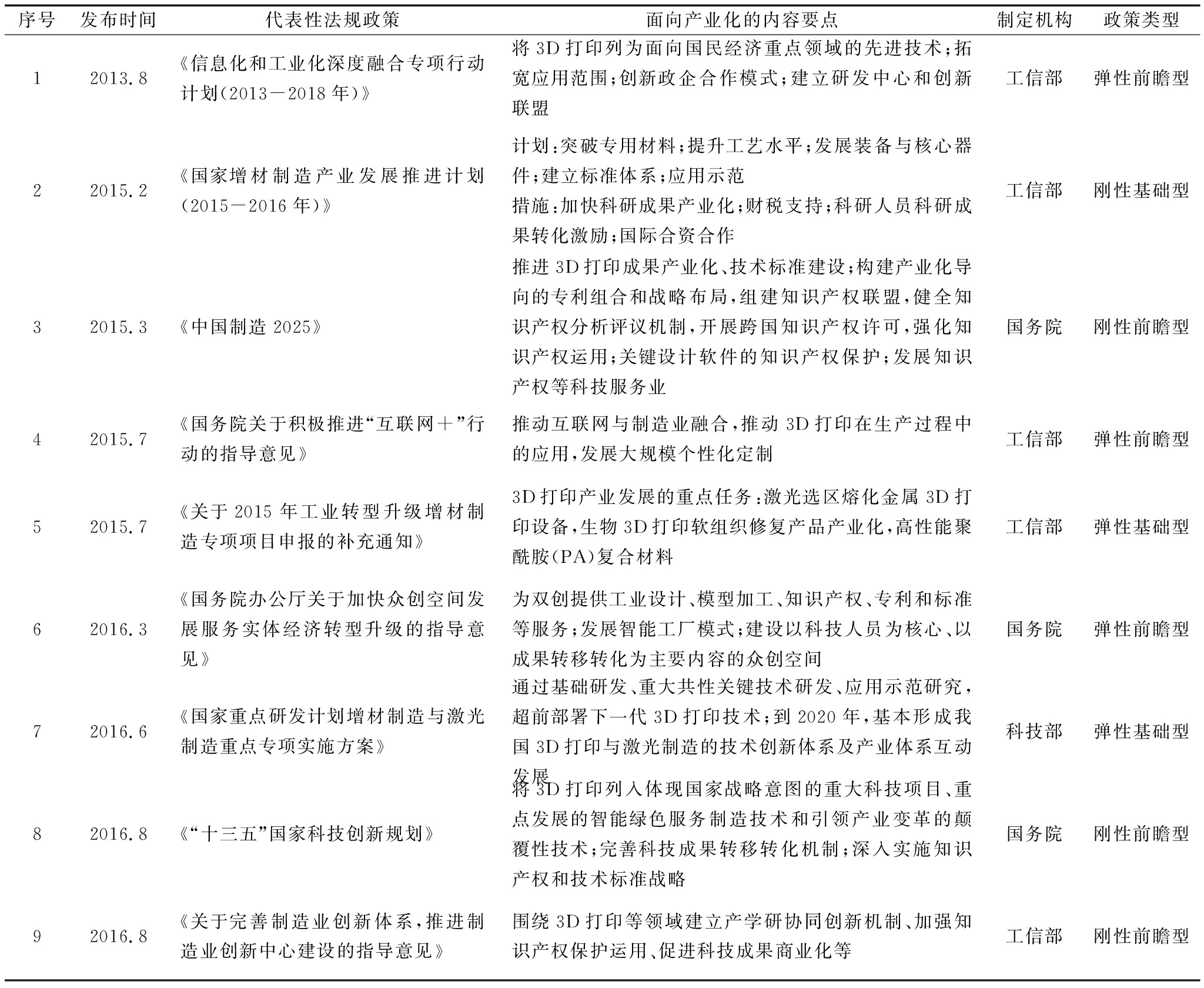

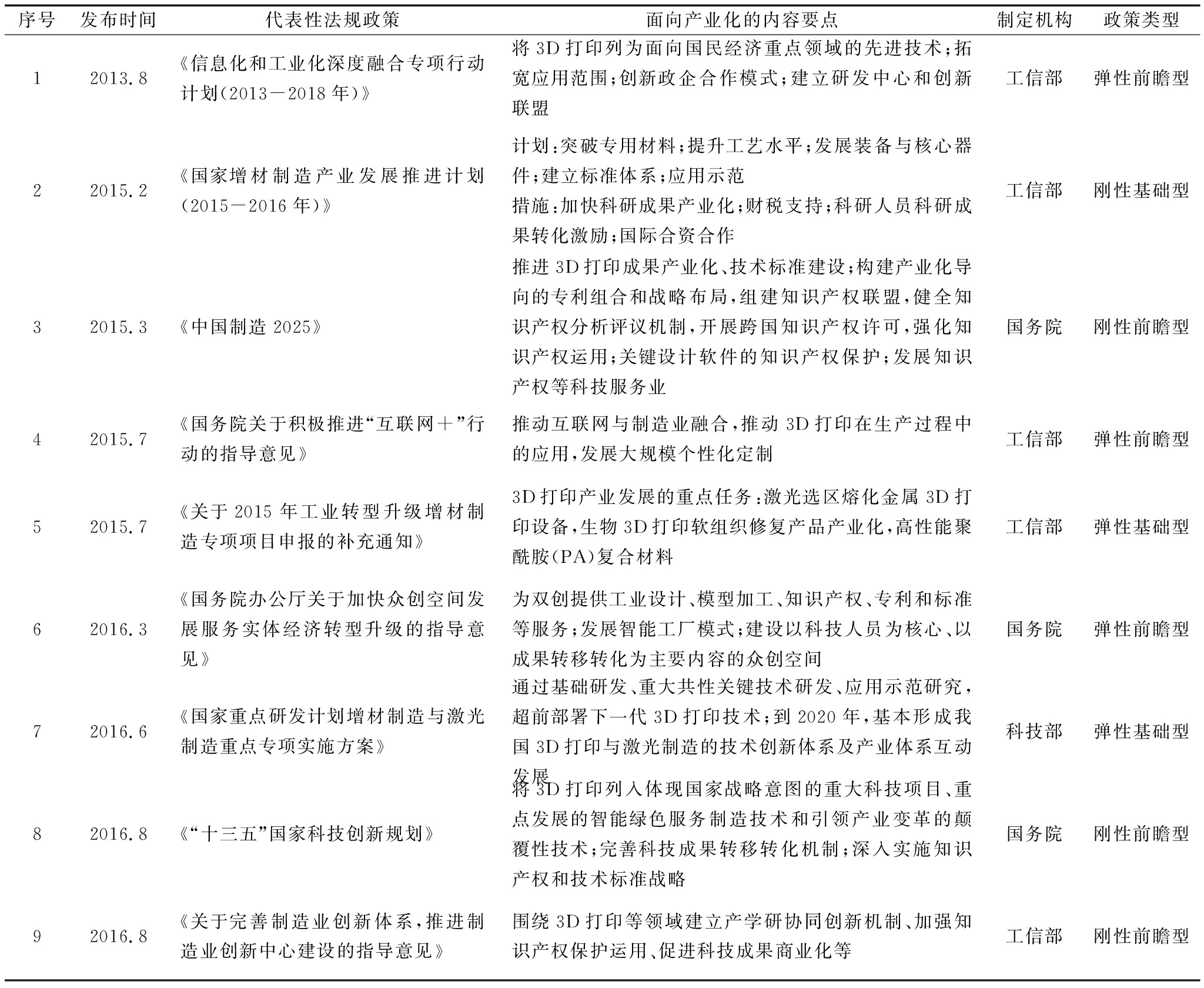

作为产业创新系统的制度性因素,表1汇总了与3D打印专利技术产业化相关的国家产业科技政策。按照政策制度的柔性和着眼点,可将其归纳为弹性基础型、刚性基础型、弹性前瞻型和刚性前瞻型4种:①弹性基础型,无推动专利技术产业化的指导或操作性规定,侧重技术研发的基础政策;②刚性基础型,有推动专利技术产业化的指导或操作性规定,侧重技术研发的基础政策;③弹性前瞻型,无推动专利技术产业化的指导或操作性规定,侧重产业化发展政策;④刚性前瞻型,有推动专利技术产业化的指导或操作性规定,侧重产业化发展政策。

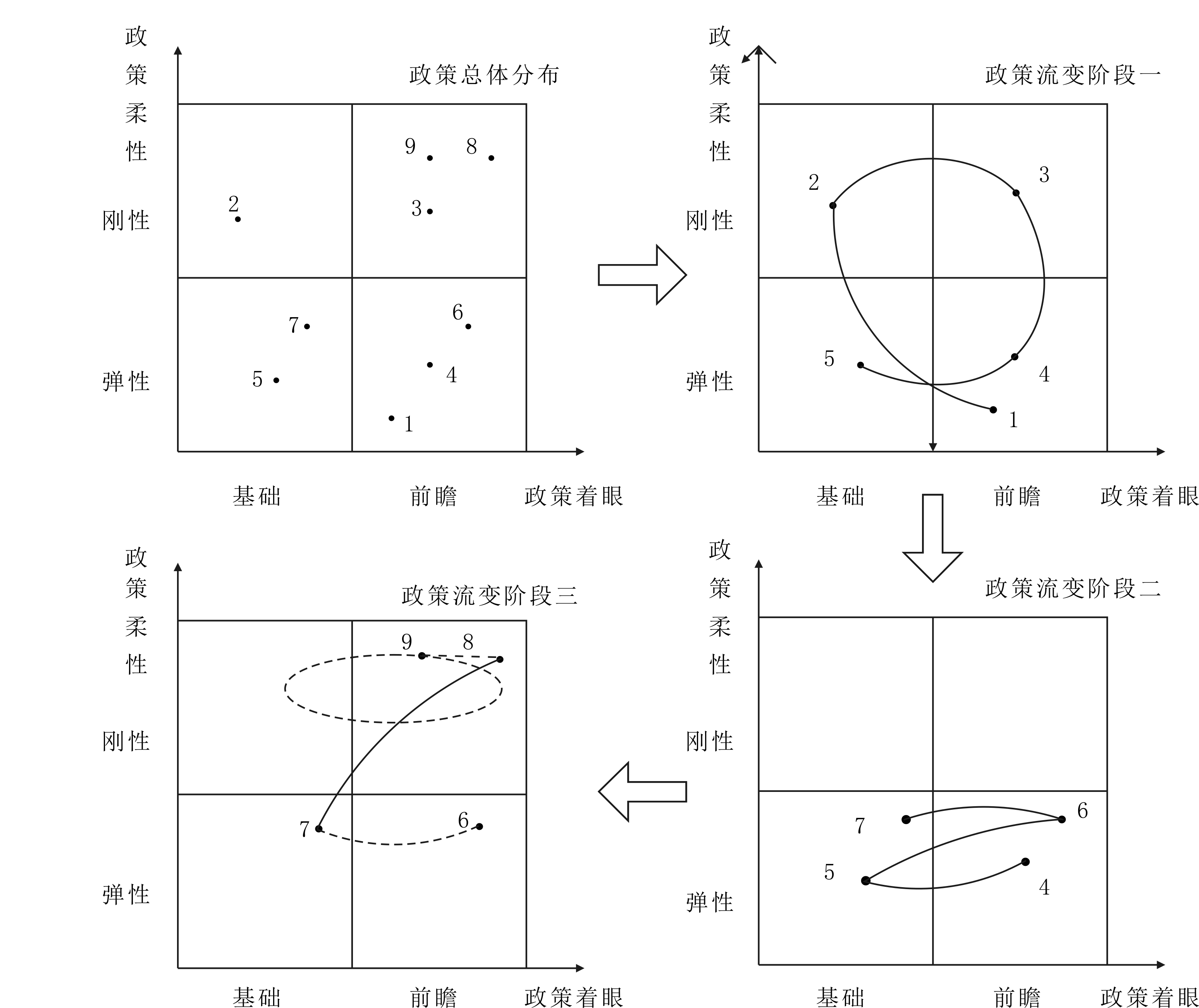

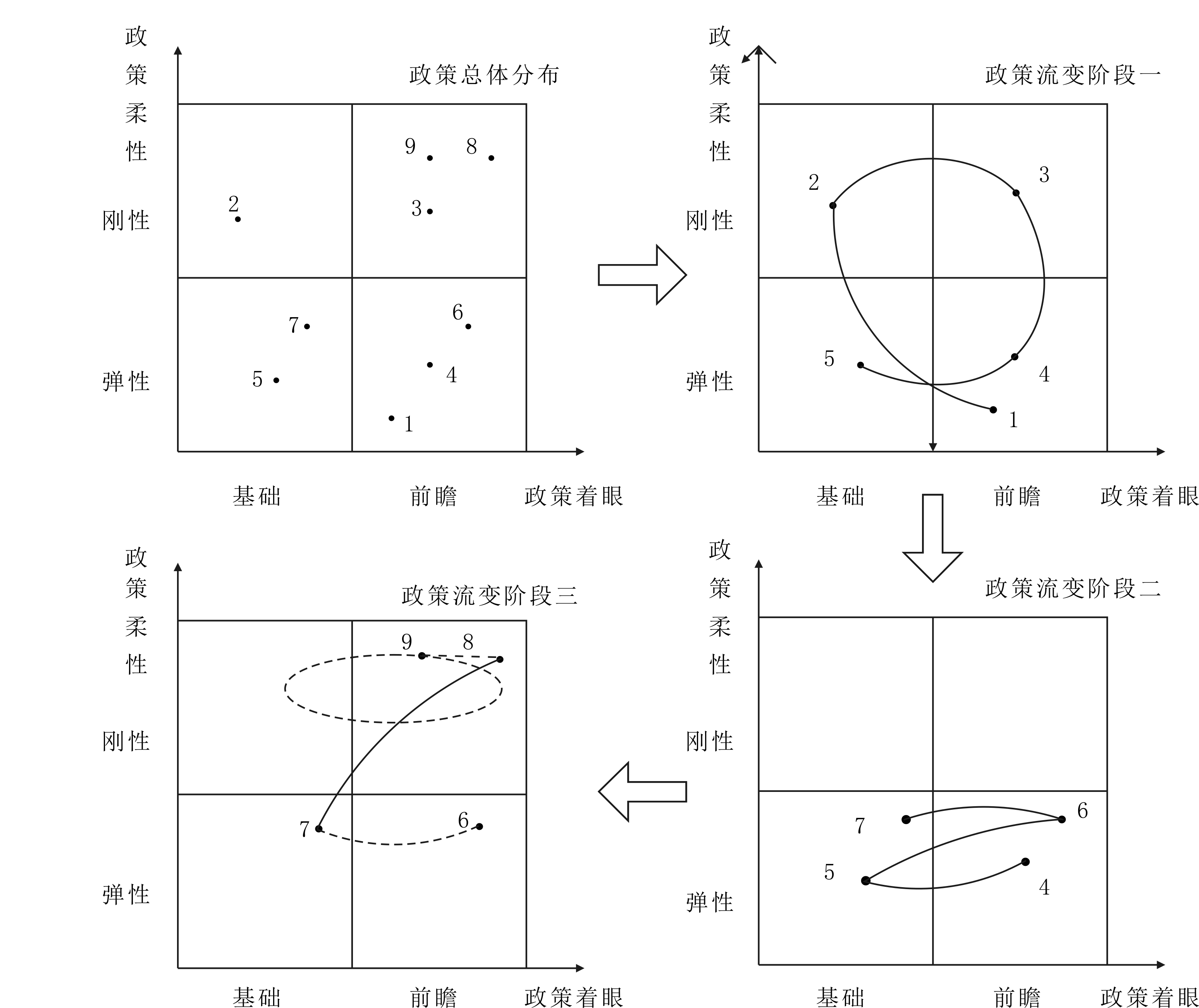

研究发现,自2013年起国家共出台9种与3D打印有关的产业科技政策,根据出台时间进行编号,并按照柔性和着眼点,可划分为2个维度,共4个象限。柔性代表政策就某一事项规定的明确性(此处是指对专利技术产业化的规定)。明确性高则视为刚性政策,代表政策制定者对政策对象的了解和掌握程度足够深,反之则视为弹性政策,一般产生于政策制定者的探索过程之中。根据政策制定的一般规律,政策柔性是由相对弹性到相对刚性的过程(如图1中的纵轴)。面向战略性新兴产业,政策制定的第二个维度是政策着眼点,具体划分为面向基础的技术研发和面向前瞻的产业发展两类。技术发展的特点是以技术研发为先导,技术成熟后逐渐面向产业化推进(见图1中的横轴)。通过对表1中9项政策的深度分析与解读,绘制了3D打印产业科技政策流变图(见图1)。可以发现,面向3D打印专利技术产业化的政策流变经历了3个阶段:①政策探索阶段(政策1.0),政策流变路径经历了弹性前瞻型、刚性基础型、刚性前瞻型、弹性基础型4个象限的循环,由于3D打印技术在中国刚刚兴起,其技术成熟和产业发展势必经历一个探索与尝试的循环过程;②弹性政策阶段(政策2.0),产业科技政鼓励技术和产业开放式发展,形成一定受众范围和较广泛的市场接受度,使技术研发与产业发展兼顾,培育了专利技术产业化的“土壤”,但开放式的弹性政策往往指示不明确,缺乏可操作性和对技术产业的规制力;③政策刚性跃升阶段(政策3.0),在技术进一步发展的基础上,政策中逐渐明确推动3D打印专利技术产业化的指导或操作性规定,实现由弹性到刚性的跃升,前瞻性地引导3D打印产业良性发展。随着技术和市场的成熟,3D打印产业科技政策将稳定徘徊于刚性区间(虚线部分),并在基础与前瞻两方面迭生演进。由政策2.0到3.0阶段的跃升,是3D打印产业政策层面出现机会窗口并不断创新的过程,政策流变分析是在产业科技政策的不确定性中寻找相对确定性的过程。

表1中国3D打印产业科技政策梳理

序号发布时间代表性法规政策面向产业化的内容要点制定机构政策类型12013.8《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》将3D打印列为面向国民经济重点领域的先进技术;拓宽应用范围;创新政企合作模式;建立研发中心和创新联盟工信部弹性前瞻型22015.2《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》计划:突破专用材料;提升工艺水平;发展装备与核心器件;建立标准体系;应用示范措施:加快科研成果产业化;财税支持;科研人员科研成果转化激励;国际合资合作工信部刚性基础型32015.3《中国制造2025》推进3D打印成果产业化、技术标准建设;构建产业化导向的专利组合和战略布局,组建知识产权联盟,健全知识产权分析评议机制,开展跨国知识产权许可,强化知识产权运用;关键设计软件的知识产权保护;发展知识产权等科技服务业国务院刚性前瞻型42015.7《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》推动互联网与制造业融合,推动3D打印在生产过程中的应用,发展大规模个性化定制工信部弹性前瞻型52015.7《关于2015年工业转型升级增材制造专项项目申报的补充通知》3D打印产业发展的重点任务:激光选区熔化金属3D打印设备,生物3D打印软组织修复产品产业化,高性能聚酰胺(PA)复合材料工信部弹性基础型62016.3《国务院办公厅关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》为双创提供工业设计、模型加工、知识产权、专利和标准等服务;发展智能工厂模式;建设以科技人员为核心、以成果转移转化为主要内容的众创空间国务院弹性前瞻型72016.6《国家重点研发计划增材制造与激光制造重点专项实施方案》通过基础研发、重大共性关键技术研发、应用示范研究,超前部署下一代3D打印技术;到2020年,基本形成我国3D打印与激光制造的技术创新体系及产业体系互动发展科技部弹性基础型82016.8《“十三五”国家科技创新规划》将3D打印列入体现国家战略意图的重大科技项目、重点发展的智能绿色服务制造技术和引领产业变革的颠覆性技术;完善科技成果转移转化机制;深入实施知识产权和技术标准战略国务院刚性前瞻型92016.8《关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见》围绕3D打印等领域建立产学研协同创新机制、加强知识产权保护运用、促进科技成果商业化等工信部刚性前瞻型

3 3D打印专利技术产业化政策驱动因素与对策

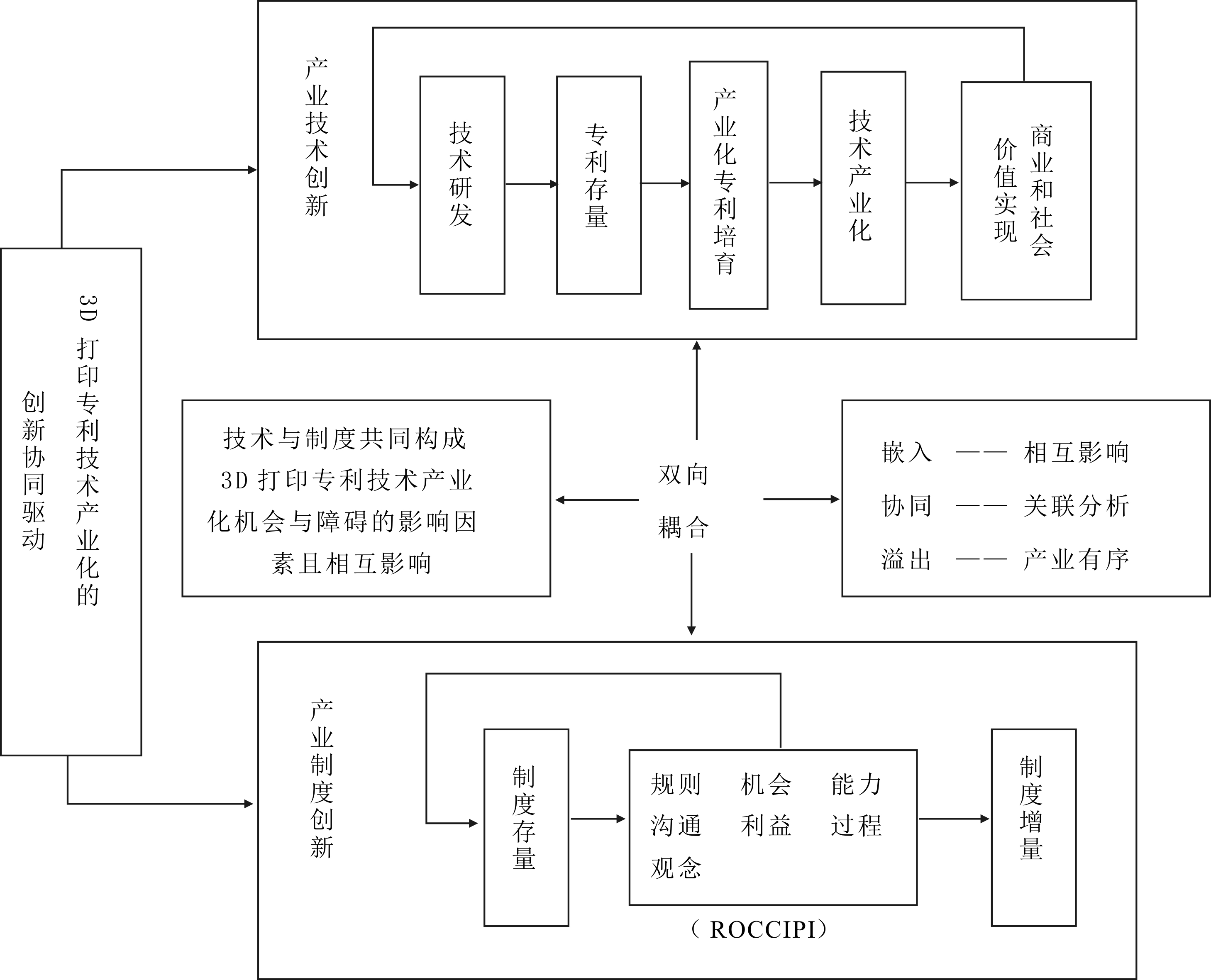

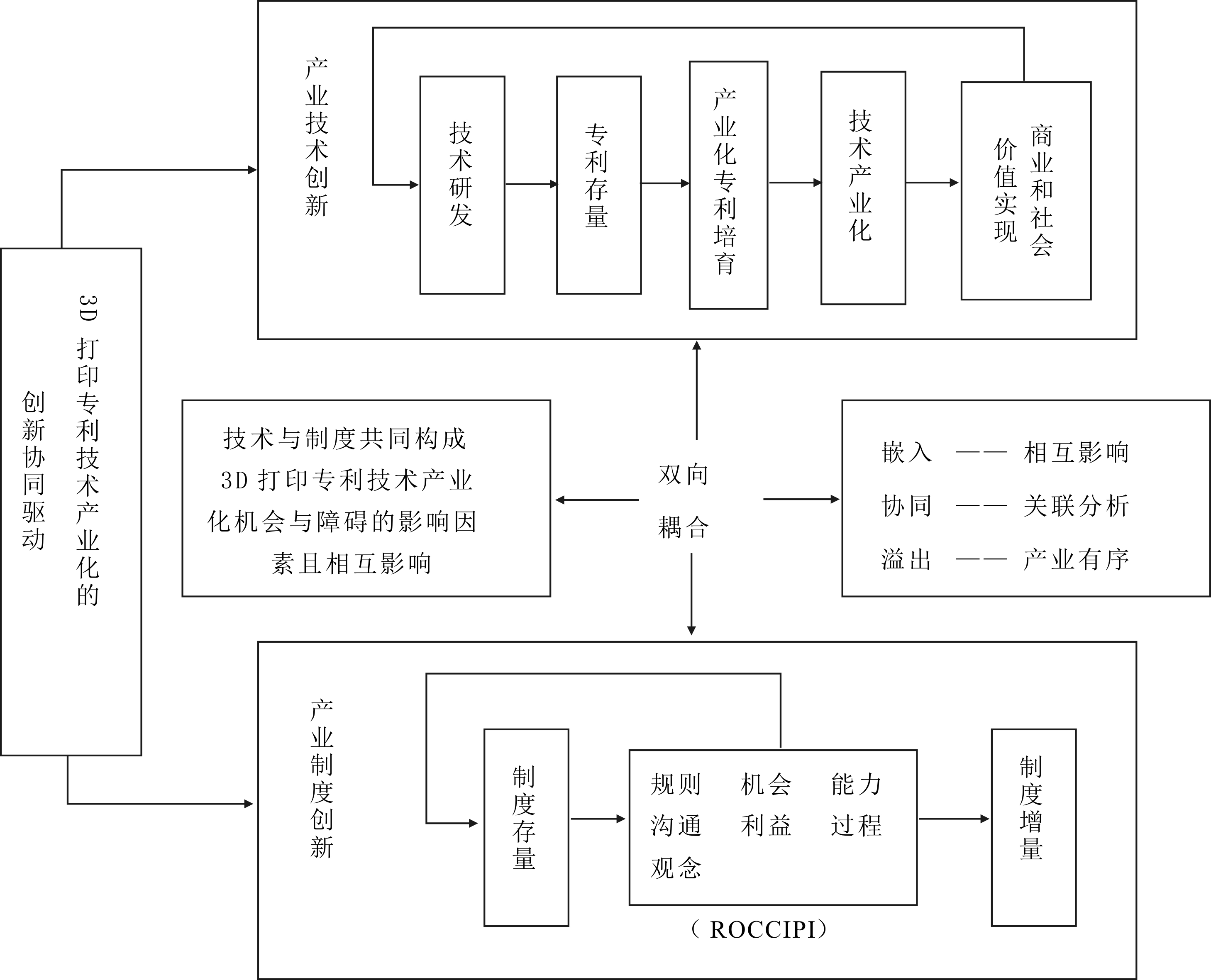

技术创新与制度创新之间相互作用、相互影响、相互嵌入。技术创新推动社会福利进步,进而推动与社会、技术环境不相适应的旧制度向新制度演进;制度创新通过引导产业和技术发展方向,保护并催生新的技术创新[26]。3D打印专利技术的产业化是其具体体现(见图2)。技术创新与制度创新在各自范畴内发展、优化,同时,相互嵌入、协同并产生溢出效应,通过相互影响、内化关联,最终实现有序互动和双向耦合,形成技术产业化的技术创新与制度创新协同驱动。本文采用规范分析法,选取社会科学领域用于政策和立法研究的赛德曼ROCCIPI模型,其影响因子包括规则(R)、机会(O)、能力(C)、沟通(C)、利益(I)、过程(P)、观念(I)7个方面,进而探索3D打印产业的制度存量并寻求制度增量,开发制度性问题的最佳解决策略框架,形成3D打印产业发展的技术与制度协同创新驱动模式,并与产业技术创新形成双向耦合,进而促进中国3D打印专利技术产业化的有序发展。

图1中国3D打印产业科技政策流变

注:统计时间截至2017年2月

3D打印专利技术产业化需要借助产业科技政策来构建公平竞争环境,规范市场准入,调整技术和产业结构,确保产业生态系统在发展初期的有序性。本文将采用ROCCIPI模型和法政策梳理,并结合规则(R)、机会(O)、能力(C)、沟通(C)、利益(I)、过程(P)、观念(I)7个影响因子进行分析。

(1)规则分析(R):ROCCIPI模型中的规则因素包含规则的明确性、是否滋生问题行为、有无触及和解决问题、是否透明和可问责等,换而言之,就是3D打印专利技术产业化政策制度的正当性、合理性与约束性。专利制度是潜在影响3D打印专利实施与产业化的规则来源。中国现行专利制度中形成直接侵权的构成要件即以生产经营为目的可能潜在制约3D打印技术的“平民化”推广;完善的专利间接侵权制度应在专利法中有系统性体现并独立于直接侵权制度,降低3D打印产业的知识产权风险;在3D打印和数字时代逐渐扩大专利保护范围,为共享经济创造规范的法律空间;从专利检索分析可知,中国的3D打印专利更多是由高校和科研院所持有[1],当前的职务发明制度很难充分调动掌握核心技术和知识的科研人员即发明人参与或从事3D打印等新兴技术的转化与实施,不利于实现3D打印专利技术向市场的转移。综上所述,规则的正当性、合理性有待强化。在产业科技政策层面,3D打印产业化规则已从政策探索阶段转向政策引领阶段,但有待进一步提升和深化政策刚性,明确3D打印专利技术产业化的运行机制、联动机制、治理机制、激励机制,以更具操作性的措施引领专利技术的研发、布局和产业化。同时,目前政策主要以中央层面为主,尚未形成政策体系,政策制度间的关联性不强。因此,应在无序竞争和市场混乱前强化规则对产业化的约束力,避免因过度投入造成产能过剩。

(2)机会分析(O):机会因素主要是指制度的良性适用或被违反的可能性,即解决3D打印专利技术产业化政策制度中存在问题的机会窗口。在专利技术产业化制度设计中,可将国家层面与地方层面相结合。如国家层面强调建立3D打印产学研协同创新机制、加强知识产权保护运用、促进科技成果商业化,地方层面则应从鼓励校企合作申请专利、引导专利合理布局、组建专利组合,从专利交易流通机制、3D打印商业模式与知识产权融合治理、3D打印技术产业化补贴等方面对宏观政策进行落实,并面向不同产业主体给予分类引导,实现资源优化配置,增加政策良性适用机会。在立法方面,应重视现有专利立法与新兴技术发展的不兼容性,前瞻性地关注技术发展对专利法律的影响。

(3)能力分析(C):能力因素是指专利产业化政策制度参与者和实施主体的能力与权限。3D打印专利技术产业化流程涉及技术发明者、高校和科研院所、实施和使用技术的企业、政府、DIY用户、网络经营者、软件开发者等,是互联网与传统制造业融合的过程,其产业化政策制度既应作用于研发主体,又应适度侧重于消费者群体。目前的政策制度主要基于传统制造业的产业政策和法律制度思维,未能对互联网下相关主体能力和权限的扩大予以充分考量。如产业科技政策中应针对高校3D打印专利的商业运作模式、转化方式进行倾斜,对桌面级3D打印的产销者,即DIY用户的开放式创新和共享行为进行专利立法层面的保障与规范,对网络经营者的技术创新和专利交易平台建设提供扶持,强化产、学、研、用四维协同创新构架中主体专利研发、布局、运营、实施、导航、改进和风险防范等能力的建设。

图23D打印专利技术产业化的创新协同驱动机制实现机理

(4)沟通分析(C):沟通即专利技术产业化政策制度与执行者间的多元交流协调渠道。3D打印技术与产业发展政策、与专利相关的立法建议应及时与产业界、技术研究者、应用市场、网络交互平台、专利管理者等进行多向沟通,确保政策制度不仅仅是从技术和法律两个维度的设计,还能够基于政策沟通面向商业模式、专利结构优化、专利发展与运营、市场需求引导,拓展3D打印技术的社会认知度和参与度。

(5)利益分析(I):利益是指专利技术产业化政策制度中利益相关者的主体资格、权利和分配。中国现有专利制度存在直接侵权、间接侵权、新专利保护客体、职务发明等方面中的不利于3D打印等新兴技术产业化的规定,以及部分产业科技政策操作性不强的问题。其症结在于利益主体资格、权利和分配不明确。如对于专利直接侵权制度而言,在专利权人和社会公众之间应明确利益主体资格、权利和分配存;对于专利间接侵权制度而言,应平衡配置专利权人、网络运营商和修理重做者之间的利益;对于职务发明制度,应合理分配高校等机构和发明人之间的利益关系;对于产业科技政策,应为促进3D打印关键专利技术产出、产品化制造和销售、探索性应用的产业主体和资助方、研发第三方给予鼓励性补贴。

(6)过程分析(P):过程是指3D打印专利技术产业化政策制度实施的有效程度。在国家产业科技政策的指导和推动下,北京、福建、四川、陕西等地已配套形成3D打印产业专项推进扶持政策,为3D打印技术型企业的创立和技术产业化运营开辟了快速通道,尤其是将3D打印知识产权保护与运营作为政策实施重点,形成了以江苏、山东、上海、广东、湖北、河北、陕西、四川、重庆等地为代表的3D打印技术和产业集聚区,并在此基础上构建了5个国家级创新中心和产业化示范中心。这些举动说明政策制度可以快速推动产业初创与发展,但基于专利的实证研究发现,专利研发主体不平衡、专利质量和技术知识基础分化等问题严重。因此,中国的3D打印产业政策的制度导向应从规模化转向精细化,以优化产业的专利结构作为产业提质增效的突破口。

(7)观念分析(I):观念就是3D打印专利技术产业化制度性因素的构建理念。与传统制造业不同,3D打印作为一种新兴产业和新兴业态,代表了互联网模式下开放、共享、用户参与、实时、定制、广泛传播等新兴理念。在进行相关立法和政策构建时,首先,应具备“互联网”开放思维,由传统制造业专利的以保护为前提转向3D打印专利的以应用为导向,强化用户的产业化参与地位;其次,应具备产业的专利生态系统思维,在法政策理念设计时侧重面向3D打印的产业生态,带动产业链薄弱环节和上下游合作;最后,鼓励具备3D打印专利技术产业化的基础研发与转化主体由分离走向统一,扭转高校和科研院所单纯肩负教育与知识创造的职能“锁定”,促进3D打印等一批实验室先进专利技术走向市场。

4 结语

通过产业政策流变与多维度分析,提出产业技术创新与制度创新相互嵌入融合的3D打印专利技术产业化创新协同驱动机制构架,通过技术与制度的协同创新,实现3D打印等新兴技术的产业化发展。研究还发现,中国3D打印产业科技政策具有由柔性到刚性的流变趋势,即由政策探索(政策1.0)到弹性政策(政策2.0)再到刚性政策(政策3.0)的三阶段变迁,揭示了产业化制度性因素由实然向应然发展的内在规律,以及在产业科技政策的不确定性中寻找相对确定性的必要性。本文还应用ROCCIPI模型,从7个方面,即规则(R)、机会(O)、能力(C)、沟通(C)、利益(I)、过程(P)、观念(I),对3D打印专利技术产业化的制度性驱动要素提出针对性对策与建议:在规则(R)层面,与3D打印相关的专利制度与产业政策的正当性、合理性有待强化,政策体系仍需完善;在机会(O)层面,应前瞻性地关注技术发展对专利法律实施的影响,把握制度与政策调整的机会窗口;在能力(C)层面,有必要提升3D打印产业参与和实施主体的能力与权限,如提升高校的专利技术产业化能力;在沟通(C)层面,应及时与产业界、技术研究者、网络交互平台、专利管理者等进行多向技术与制度沟通,提升3D打印技术的社会认知度和参与度;在利益(I)层面,应关注产业利益相关者的主体资格、权利和分配的再平衡;在过程(P)层面,要注重政策执行过程与效果,以优化3D打印产业的专利结构作为产业提质增效的突破口;在观念(I)层面,应围绕3D打印的“互联网”开放思维、应用导向思维、专利生态系统思维和高校职能转化思维,开展促进产业化发展的理念构建。由此,促进中国3D打印技术及其产业发展,并为下一步的新兴技术产业发展政策制定指明方向。

参考文献:

[1] 刘鑫, 余翔, 张奔.中美3D打印技术专利比较与产业发展对策研究[J].情报杂志, 2015(5):41-46.

[2] 苏东水.产业经济学[M].北京: 高等教育出版社,2005.

[3] 袁见.中国太阳能光伏产业政策效应研究[D].沈阳:辽宁大学, 2013.

[4] 严丹霖.中国风电产业政策测量及效应评价研究[D].武汉:中国地质大学, 2016.

[5] 黄璜.政策科学再思考:学科使命、政策过程与分析方法[J].中国行政管理, 2015(1).

[6] 朱明皓,窦水海,贾冀.中国汽车产业技术创新政策效果分析[J].科研管理, 2017(7):26-36.

[7] 颜建军, 杨晓辉, 游达明.企业低碳技术创新政策工具及其比较研究[J].科研管理, 2016, 37(9):105-112.

[8] SISSONS A, THOMPSON S.Three dimensional policy: why britain needs a policy framework for 3D printing [EB/OL].[2017-08-02].http://www.nibec.ulster.ac.uk/uploads/documents/3d_printing_paper_final_15_oct.pdf.

[9] BECHTOLD S.3D printing, intellectual property and innovation policy[J].IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2016, 47(5):1-20.

[10] 王灿友, 苏秦.政策措施对新兴技术演化的影响分析——以3D打印技术为例[J].科技进步与对策, 2016, 33(6):110-116.

[11] 李陶.工业4.0背景下德国应对3D打印技术的法政策学分析——兼论我国对3D打印技术的法政策路径选择[J].科技与法律, 2015(2):322-338.

[12] 苏秦, 王灿友, 杨毅.商业模式视角下3D打印企业成长过程研究[J].中国科技论坛, 2016(8):71-76

[13] 田野, 于敦海.对外经济政策分析的国家主义视角:缘起与流变[J].外交评论, 2008(5):95-102.

[14] 杨芳, 欧阳丹霞.“政策短期流变”:生成逻辑与治理策略[J].学术研究, 2014(11):55-59.

[15] 李崇爱.改革开放以来我国中小学教师在职教育政策流变与动因探析[J].现代教育管理, 2011(12):78-82.

[16] 张波.我国高等师范教育的政策流变与发展路径[J].教育导刊, 2008(12):14-18.

[17] KINGDON J W.Agendas, alternatives, and public policies[J].Longman Classics in Political Science, 1984, 4(4):410-414.

[18] BENNETT C J, HOWLETT M.The lessons of learning: reconciling theories of policy learning and policy change[J].Policy Sciences, 1992, 25(3):275-294.

[19] MINTROM M, NORMAN P.Policy entrepreneurship and policy change[J].Policy Studies Journal, 2009, 37(4):649-667.

[20] HUITEMA D, MEIJERINK S.Realizing water transitions: the role of policy entrepreneurs in water policy change[J].Ecology & Society, 2010, 15(2):1-10.

[21] BANG G.Energy security and climate change concerns: triggers for energy policy change in the United States?[J].Energy Policy, 2010, 38(4):1645-1653.

[22] 安·赛德曼,罗伯特·鲍勃·赛德曼,那林·阿比斯卡.立法学理论与实践[M].北京: 中国经济出版社,2008

[23] 邢娟, 谷瑞, 勾天瑜,等.ROCCIPI框架下互联网医疗发展的问题识别与分析[J].中国医院管理, 2017,37(6):52-54.

[24] 骆严.我国国立科研机构的创新政策及其与创新模式的协同研究[D].武汉:华中科技大学, 2015.

[25] 樊立华, 张亚超.人口老龄化形势下社区卫生服务发展的ROCCIPI分析[J].中国初级卫生保健, 2013, 27(8):14-16.

[26] MARK.The handbook of industrial innovation[M].E Elgar,1996.

ThePolicyAnalysisandCountermeasuresforChina's3DPrintingPatentIndustrializationintheViewofSystemInnovation

Liu Xin1,Yang Xi2,Chen Guang1

(1.School of Public Administration and Law, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031,China; 2.School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074,China)

Abstract:System innovation plays an important role in promoting technology Innovation. In the background of the development of 3D printing which is deemed as a strategic emerging technology, the research on its related system and policy innovation is with practical necessity.This article use the theory of policy rheology and ROCCIPI model in the research of 3D printing industrialization which is based on the framework of policy analysis and thus expand the dynamics and multi-dimension features of policy qualitative analysis, and also raises the co-driving mechanism framework of the system innovation and technology innovation of 3D printing industry.This article finds the flowing trend of China's 3D printing industry policies, reveal the inherent rule of the development of 3D printing industrialization.ROCCIPI model is also used to raise countermeasures for the industry from seven dimensions which helps to guide the development of 3D printing in China.

KeyWords:Policy Analysis; Policy Flowing; ROCCIPI; 3D Printing;Patent Industrialization

作者简介:刘鑫(1988-),男,陕西宝鸡人,博士,西南交通大学公共管理与政法学院讲师,研究方向为知识产权管理、科技创新政策;杨曦(1992-),女,湖北武汉人,华中科技大学管理学院博士研究生,研究方向为知识产权管理与技术创新;陈光(1961-),男,安徽濉溪人,西南交通大学公共管理与政法学院教授,研究方向为科技管理与创新政策。

基金项目:国家社会科学基金项目(13BGL133);四川省社会科学规划青年基金项目(SC17C063)

收稿日期:2017-12-05

文章编号:1001-7348(2018)15-0063-06

文献标识码:A

中图分类号:G306

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090221

(责任编辑:胡俊健)