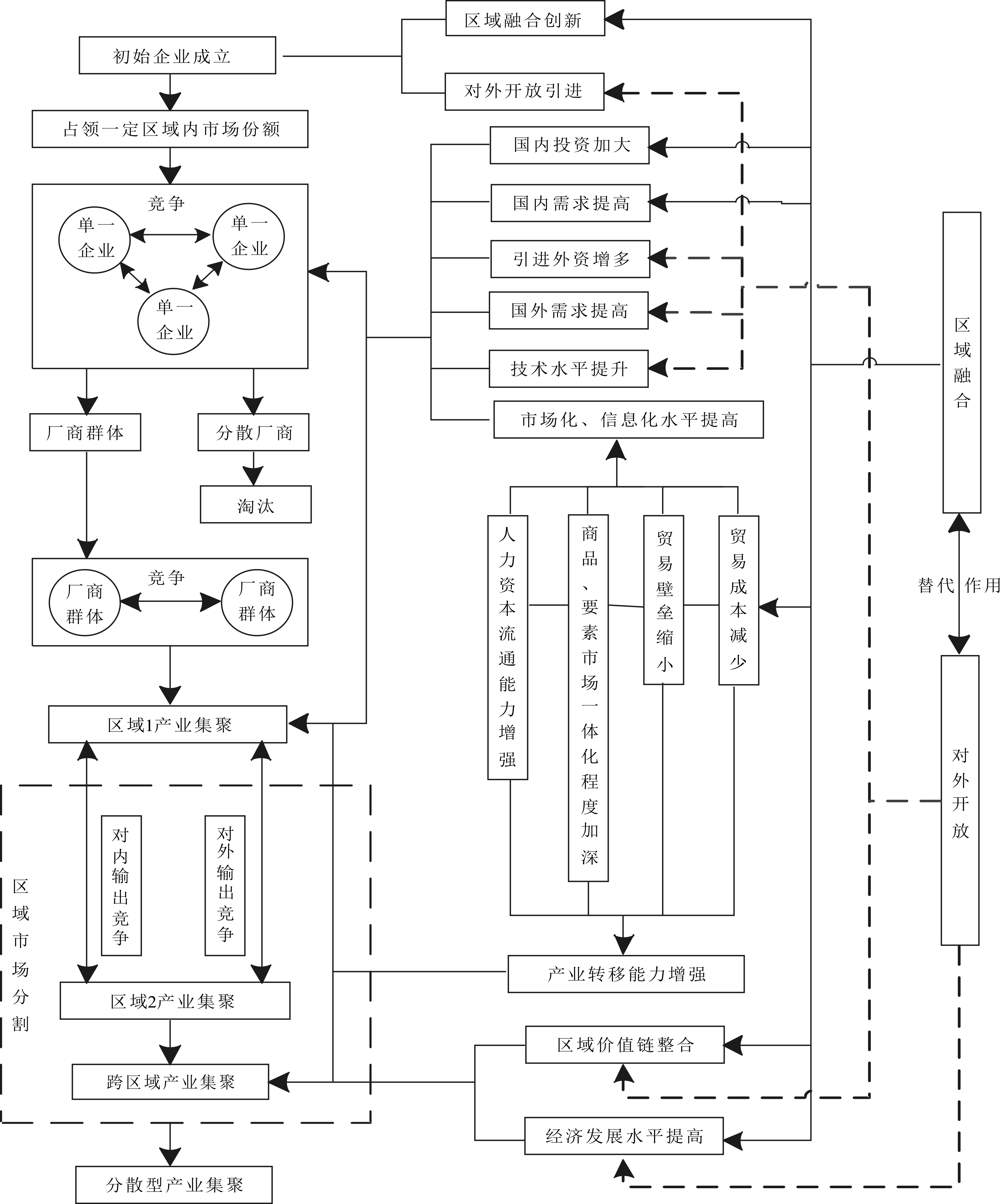

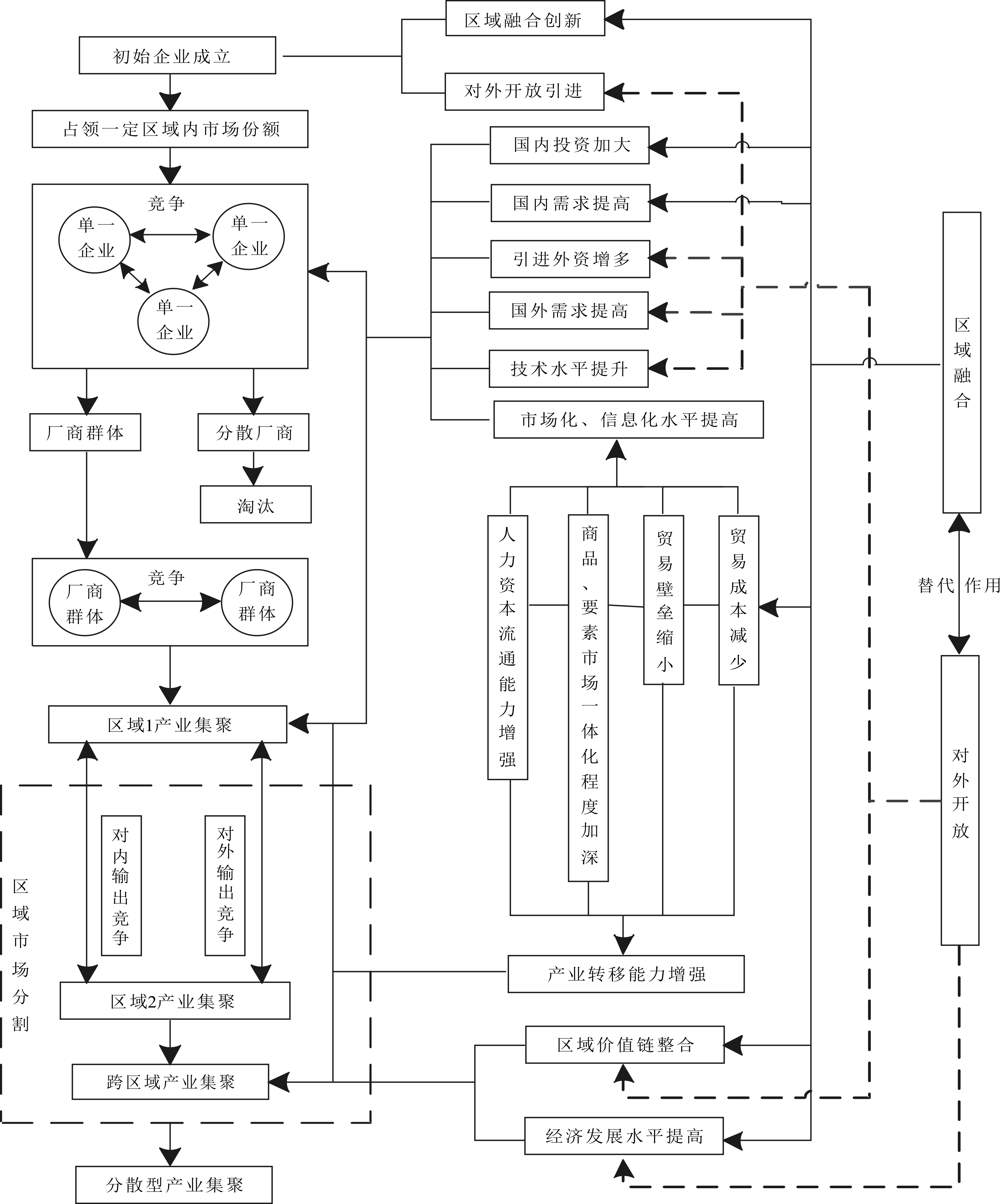

图1区域融合与对外开放促进产业集聚的作用机理

张治栋,吴 迪

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

摘要:区域融合与对外开放通过提高市场一体化水平、促进产业协调和转移升级等方式推动产业集聚。借助长江经济带108个地级市2005-2015年面板数据,对区域融合与对外开放促进产业集聚的作用展开研究。结果表明:区域融合与对外开放均对长江经济带产业集聚产生了显著推动作用,在政府干预行为的支持下这一作用效果更为显著。二者对长江经济带不同地区产业集聚产生了不同的作用结果:在中、上游地区两者均起到了一定程度的促进作用,而下游地区在区域融合对其起积极作用的同时,对外开放表现出抑制作用。最后提出,各地区应当合理协调产业资源,因地制宜实施开放战略,利用产业政策更好地促进产业集聚。

关键词:区域融合;对外开放;地区保护;产业集聚

长江经济带是我国重要的产业集聚地,根据已有的产业基础和国家发展战略规划,将打造包括电子信息、汽车、家用电器等在内的世界级产业集群,建设覆盖整个区域的完整产业链与生态链。2017年党的十九大报告提出,要优化区域开放布局,发展更高层次的开放型经济。近年来,我国在对外开放进程中取得了丰硕成果,对外贸易迅速发展。但国内市场的融合进程却远不及对外开放:地区保护意识始终存在,市场一体化进程缓慢,大大降低了产业集聚的质量与水平,进一步影响了产业的国内市场和国际竞争力。作为我国最重要的制造业摇篮之一,长江经济带如今面临着严峻且复杂的产业升级与协调发展局势,要实现国家战略规划,建成高质量的世界级产业集群,就必须综合考量国内各区域融合与对外开放对产业集聚的影响关系。因此,本文以长江经济带108个地级市作为研究对象,探究区域融合与对外开放对于产业集聚究竟存在什么样的影响机制?尤其是两者对不同地区产业集聚分别有什么影响?政府扮演着什么角色?应该采取何种措施促进长江经济带产业集聚?以上是本文探讨的主要问题。

产业集聚作为新经济地理学研究的一个核心议题,其产生和发展长期以来受到国内外众多学者的关注,而区域融合与对外开放作为经济发展进程中的重要抓手,在区域产业集聚发展过程中起到了巨大作用。从现有文献看,国内外学者对相关论题的研究主要集中在3个方面:①对产业集聚与区域开放等发展现状的评定。邓明[1]认为,中国现阶段属于“囚徒困境”下区域分割的块状产业集聚,国内市场一体化水平远低于对外开放水平,处于较低发展层次。陆铭等[2]认为,中国产业发展呈现省份之间相互分割的“诸侯经济”特点,分割市场对本地区经济增长呈倒U型的影响作用,总体上中国经济为此付出了规模不经济的代价。黄玖立、李坤望[3]认为,中国地方政府在利用对外贸易发展经济的同时,本地市场对经济增长产生的作用有所减弱。上述研究均表明,我国区域融合程度相比于对外开放而言仍处于较低发展水平,两者表现出不均衡、不全面的整体态势;②对影响地区开放和产业集聚因素的相关分析中。宋马林等[4]认为由地方保护导致的市场分割限制了产业要素自由流动,抑制了区域融合水平提升,从而导致资源错配,进一步制约了分工和专业化水平。Young[5]、白重恩等[6]发现,对于税率更高以及国有化程度更高的产业,地方保护倾向更为强烈,地区专业化水平也相对更低。李琳等[7]通过对中三角城市群与长三角城市群市场一体化及其影响因素的比较研究发现,信息通达度、经济发展水平和城镇化水平是影响两大城市群市场一体化的差异化因素。李真、范爱军[8]使用E-G指数度量产业集聚程度,认为国有经济所占比重、国内市场分割程度以及行业出口创汇能力等均显著影响区域产业集聚水平。上述学者将不利影响因素大多归咎于政府行为,认为以国有经济体利益为重的政府干预行为是造成地区保护并影响产业跨区域集聚的重要原因;③在以上研究的基础上提出解决相关问题的方法。高相铎等[9]、张少军等[10]、唐运舒等[11]认为通过构建产业转移通道和发展国内价值链等方式,可以有效提高国内区域融合程度并扩大国内市场,其是实现产业集聚的重要方式。

以上文献从多个角度考察了区域融合、对外开放与产业集聚之间的影响关系,具有一定的借鉴意义,但仍存在不足。首先,已有文献的研究对象绝大多数仅局限于全国或省际层面,缺乏城市层面的研究,研究对象较为单一;其次,已有文献多数集中于研究区域融合与对外开放对经济增长的影响关系,鲜有对产业集聚的研究,不具有针对性;再次,多数学者在研究过程中没有考虑不同类型行业集聚过程的不同特点,具有一定的局限性;最后,随着社会发展,我国经济发展面临许多新形势、新挑战,因而许多数年之前的研究如今已不再适用。因此,本文在上述研究的基础上,以长江经济带108个地级市为研究对象,系统地将区域融合与对外开放一并作为核心要素考察其对产业集聚的影响效应,因而能够更深刻地分析三者之间的联系和影响作用。在区域融合与对外开放促进产业集聚的效用研究中进行区域再分,对不同地区开放过程中产业集聚发展的不同特征进行实证检验,具有重要的实践意义。随着当前地区国际交往程度的加深,我国各地区面临着对内融合与对外开放的双重选择问题,长江经济带作为我国新的区域经济支撑带,研究其对于产业集聚的促进作用具有重要意义。

产业集聚从微观角度来看,表现为厂商倾向于选择集中布局而进行生产活动的经济现象,实际是其为获取产业集聚的规模效应与集聚效应产生的一种产业转移现象[12]。因此,将区域融合与对外开放对于区域产业集聚效应的影响重点聚焦为产业集聚形成过程:假定在一个区域内(通常以省份或直辖市为单位),首先成立了某一家企业,随着企业发展到一定程度,其占据了一定的本地市场份额。受到利益的激励,更多企业进入该行业,并分散在区域内的随机点。众多厂商企业之间形成了竞争关系,在竞争过程中,会出现小范围的厂商群体,此时,又形成数个小厂商群体与其它分散厂商之间的竞争,小厂商群体存在一定的范围经济与集聚经济等,在竞争中占据优势地位,竞争结果是分散厂商逐渐被淘汰,并逐渐形成由几个较大厂商群体形成的新竞争关系[13]。此时,基于自然赋予的要素禀赋优势,数个较大规模的厂商群体之间自然地发生产业转移或淘汰现象,由要素禀赋较低地区向较高区域转移,最终形成统一的区域产业集聚[14],并开始向区域外市场渗透,这一过程可以按序进行也可以交叉进行。当几个区域均发生这种现象时,可能出现以下情况:各地区间产业集群相互竞争的结果原本会导致其中一些地区集群消失以及地区间产业转移,从而形成更大区域内的更大产业集群,直至达到全国性范围。但是,各地方政府保护主义造成的市场分割,导致区域不融合,限制外来地区产业进入或给予本地区产业保护性措施,政府或市场促进产业集聚的作用无法得到发挥,产业之间基于各地区要素禀赋产生的正常的产业转移、流动将被抑制,从而各区域之间形成相对独立、互相盲目竞争、违背要素禀赋优势的分散型产业布局。

区域融合与对外开放在产业集聚形成的不同阶段分别产生不同的影响效应。首先,由区域融合或对外开放引起的对国外或国内其它地区的技术引进或模仿式创新往往是新企业产生和发展的基础。其次,在企业发展过程中,由区域融合带来的国内贸易和对外开放带来的出口增加将导致产品需求增大,此时扩大化的市场效应将为企业发展壮大提供有力的物质基础,并且促进规模经济的进一步实现,从而成为扩大企业规模并促进产业集聚的重要驱动力。另外,区域融合与对外开放还带来了区域外资本投资上升,相较于贸易需求,投资对处于发展瓶颈阶段的企业将产生巨大的杠杆作用。其中,对外开放由于受到我国对外国资本进入的诸多限制而抑制了其作用的发挥,因此,对内融合对于产业集聚的发展尤其是产业集聚的早期形成往往能起到更为显著的作用。总体而言,区域融合与对外开放对产业发展本身起到积极作用,实际上产业集聚本身就是在产业发展到一定程度才能够表现出来的经济现象,只有当产业发展到一定程度,才有产业集聚的可能性,产业发展是产业转移并最终形成产业集聚的基础和先决条件。

产业发展到一定程度之后,区域融合与对外开放如何促进产业集聚呢?首先,区域融合通过构建更为自由、流畅的流通渠道,促进劳动力及人力资本等生产要素流动,形成符合不同地区要素禀赋的人力资本结构,提高要素配置效率,促进产业集聚的形成。其次,从市场层面来看,区域融合与对外开放程度的加深提高了我国信息化与市场化程度,而较高的信息化与市场化代表了更加自由化的商品交易与产业转移,促进了商品的市场一体化进程,打破了地区贸易壁垒和垄断,降低了贸易成本,促进了产业的正常转移与升级,进而促进了产业集聚。最后,作为区域融合的对立面,政府所持的地区保护主义倾向往往妨碍了跨区域产业集聚的进一步形成,并且,区域间盲目竞争给国家带来了整体层面的效率损失和资源浪费。因此,减少地区保护,加大区域融合程度有利于促进产业集聚。从另一个层面来看,减少地区保护、促进区域融合更有利于国内价值链整合,并随着对外开放而最终形成具有国际竞争优势的全球价值链,从而提高生产效率并降低学习成本,进而提高产业集聚水平。这几个方面也在一定程度上起到促进产业发展的作用,但与之相比更重要的作用则是优化了竞争格局,并促进了产业转移和流动。在产业得到发展的基础上,通过适当、合理的产业转移与流动,产业集聚的形成将是一个必然结果。这种正确、合理的转移机制还将产生一种促进产业集聚的循环累积效应,区域经济将在这种循环累积机制的作用下不断得到发展,从而形成更为发达、完善以及更高质量的产业集聚。

在实践过程中,还需要认识到区域融合与对外开放两者之间是相互影响的,因为政府资源与能力是充分有限的,政府只能选择如何将有限的资源分配到不同部门以达到配置最优。因此,在区域融合与对外开放促进产业集聚的过程中,也将不可避免地产生区域融合与对外开放的替代效应,并一定程度上对产业集聚产生消极影响作用,这种最终加总效果的性质目前尚不能完全确定,而这也恰好是本文对这一问题进行深入研究的必要性和最终目的。

基于以上分析,区域融合与对外开放对产业集聚的促进过程如图1所示。

由上述理论分析得知,区域融合与对外开放对促进产业集聚起到了巨大作用,而政府在面临区域融合与对外开放时存在一定程度的选择性问题,并且,地区保护主义引起的地区对内不融合也会对区域或跨区域产业集聚产生显著消极影响。要解决这些问题,需作进一步的实证分析。本文采用面板数据模型作为实证研究对象,这种做法的好处是可以综合考虑变量在时间序列和横截面上的变化规律,增强实证分析的有效性。同时,考虑到模型的主要解释变量在影响被解释变量的过程中有着明显的滞后性,本文对部分主要变量作滞后一期处理。其基本模型如下:

Aggit=α1Insi,t-1+α2Outi,t-1+α3Inti,t-1+αnXit+βit+эit

(1)

其中,被解释变量Agg表示产业集聚水平,解释变量Ins为区域融合程度,Out为对外开放程度,Int同时表示区域融合与对外开放,即两者的交互项,X表示其它控制变量。考虑到对产业集聚的综合影响程度,控制变量包括政府干预水平(Pol)、市场需求程度(Market)、教育发展水平(Edu)、城镇化水平(City)、基础设施发展水平(Infra)以及区域虚拟变量(Capital)。β为常数项,э为随机误差项,i表示地区,t表示时间。

3.2.1 被解释变量

目前衡量产业集聚水平的方法与指标主要有区位熵指数、赫芬达指数、空间基尼系数以及E-G指数。区位熵作为一种能表现区域内各行业实际分布与均匀分布两种情况下分布差异程度的指数,能够较为真实地反映地区产业集聚情况,并且在数据可获得性与真实性方面均优于其它方法[15]。因此,本文采用长江经济带108个地级市制造业区位熵衡量产业集聚水平。计算方法为:

Agg=(eij/ei)/(Ekj/Ek)

(2)

其中,eij表示i地区j行业的就业人员数,ei表示i地区全部产业总就业人员数;Ekj表示全国j行业就业人员数,Ek表示全国全部行业总就业人员数。

图1区域融合与对外开放促进产业集聚的作用机理

3.2.2 核心解释变量

(1)区域融合程度(Ins)。衡量区域融合程度的方法很多,包括生产法、价格法、贸易法以及综合法等。相比较而言,价格作为反映市场最迅速、高效的指标,其更能准确反映各相邻地区的区域融合程度。此外,使用价格法作为衡量指标,还能够排除长江经济带以外其它省市区干扰带来的数据偏误,能够更为真实地反映长江经济带各地区内部融合状况。鉴于此,本文在参考陆铭[2]、盛斌等[16]研究的基础上,以价格指数法测算中国各省份 2005 - 2015 年区域融合程度指数,选取的商品范围包括粮食、鲜菜等共8类,价格指数构建步骤如下:

(1)求得相对价格差异:

(2)去均值:

(3)取方差,将相邻地区的价格方差按年份进行平均,得到区域分割程度指数:

(4)进一步令![]() 即可构造区域i融合程度指数。其中,p表示价格,i、j为地区下标,t、k分别为时间和商品种类,ΔQ表示商品价格均值。考虑到价格影响产业集聚过程的时滞性,本文对该变量作滞后一期处理。

即可构造区域i融合程度指数。其中,p表示价格,i、j为地区下标,t、k分别为时间和商品种类,ΔQ表示商品价格均值。考虑到价格影响产业集聚过程的时滞性,本文对该变量作滞后一期处理。

(2)对外开放水平(Out)。自改革开放以来,外商直接投资已经成为影响我国产业集聚的重要因素,曾鹏等[17]认为,外商直接投资与产业集聚呈现正相关关系。借鉴相关主流经济学研究的做法,本文以各地区外商直接投资额占地区国民总收入的比重表示对外开放水平,其中,以美元计价的外商直接投资需按当年汇率换算成人民币。同时,由于对外开放水平与区域融合水平的影响过程存在相似性,本文将对外开放水平变量同取滞后一期。

(1)政府干预水平(Pol)。如前文所述,基于地方保护主义,政府政策干预行为的实施与自身经济发展过程产生了冲突[18],但这种冲突的结果是否最终造成对产业集聚的阻碍作用呢?为解答这个问题,本文将政府干预水平作为控制变量,考察政府行为对产业集聚的影响情况。结合已有研究,采用人均地方政府财政支出衡量政府干预水平。

(2)市场需求程度(Market)。根据Michael Porter的五力竞争模型可知,最先决定产业发展情况的要素是本地市场,有效的本地市场需求水平反映产业市场容量,充足的市场容量刺激产业扩张,并最终形成产业集聚。考虑到排除了价格干扰的实际人均GDP能够较为真实地反映市场需求能力,采用各地区实际人均GDP表示市场需求程度。

(3)教育发展水平(Edu)。教育行业发展对区域经济发展起到基础性作用,这种基础性作用影响经济发展的各个层面:促进人才素质水平提高,提高地区产业竞争力和产业集聚水平。本文用各地区大学学生数占地区总人数的比重表示教育发展水平。

(4)城镇化水平(City)。城镇化水平反映城市发展进程,而城市作为产业集聚发展的重要基石与载体,对产业集聚形成过程起到基础性作用[19]。衡量城镇化的指标主要有以下两种:城镇常住人口/总人口、城镇户籍人口/总人口。考虑到数据连续性与可获得性,本文采用城镇常住人口/总人口表示城镇化水平。

(5)基础设施发展水平(Infra)。基础设施建设水平通过提高城市吸引力产生企业拉力,促进产业集聚[20]。公路作为交通基础设施的基本要素,对城市基础设施发展水平产生决定性影响。因此,本文以城市每平方公里土地面积上公路长度作为近似指标,衡量地区基础设施发展水平。

(6)虚拟变量(Capital)。省会城市一般是区域的政治中心与经济中心,根据区域经济学理论,省会城市由于虹吸效应一般具有更强的吸引资源要素汇集方面的优势,从而影响产业集聚。基于此,本文将长江经济带108个地级市分为两类,构建区域虚拟变量,其中,省会城市和直辖市取值为1,其它城市取值为0。

3.4 数据说明

考虑到地级市行政区划的变动,本文长江经济带108个地级市不包括巢湖市、铜仁市与毕节市,包括上海市与重庆市两个直辖市。总体而言,最终产生了108个市11年9个指标共计10 692个数据,构成面板数据,所有数据均来源于《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》以及各省、市统计年鉴。其中,构造的价格指数部分城市部分年份数据缺失,缺失数据由当年各省份城市总体商品零售价格指数代替,其它部分极少数缺失数据使用插值法进行补充。

按照前文设置的计量模型,采用stata14.0软件对上述数据进行计量分析,最终得到5个方程。为了选择最合适的模型,分别对函数进行F检验与Hausman检验。面板设定的F检验结果表明固定效应模型比混合OLS模型更为适用,Hausman检验结果同样表明支持固定效应模型。因此,采用固定效应模型对其进行估计,具体回归结果如表1所示。

模型(1)只选取区域融合和对外开放两个解释变量指标,回归结果显示,对外开放对促进长江经济带产业集聚表现出正的显著性,而区域融合虽然也表现出一定程度的促进作用,但是,其结果并不显著,说明产业集聚过程中区域融合和对外开放两者发挥的作用效果存在一定差异。模型(2)在模型(1)的基础上加入了政府干预行为变量,着重考察在区域融合与对外开放并举的情况下,政府施加政策行为时会有怎样的变化。结果显示,政府干预行为变量本身对长江经济带产业集聚起到了显著促进作用,此外,随着政府干预行为变量的引入,原本并不显著的区域融合变量变为在5%的置信水平上显著,并且区域融合与对外开放两者对产业集聚的促进作用得到了增强,这种效果在区域融合层面表现得更为明显。因此,政府干预行为从某种程度上说有利于区域间融合程度的加深以及对外开放水平的提高,从而有利于推动长江经济带产业集聚。

表1整体回归

注:表中括号内报告的是t统计量,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的置信水平上显著

模型(3)在模型(1)的基础上增加了除政府干预水平外的所有控制变量。模型(4)在模型(3)的基础上引入了政府干预水平变量,模型(5)中还加入了区域融合与对外开放的交互项。比较上述5个模型可以发现,当政府干预水平变量与其它控制变量同时参与时,能使得区域融合和对外开放对于促进产业集聚起到更为有效的推动作用,而区域融合与对外开放的交互项对产业集聚的促进作用也显著为正。因此,提高区域融合与对外开放水平有利于促进长江经济带产业集聚,而政府实施积极的干预行为能够显著加强这一推动效果。

从其它控制变量的结果来看,市场需求程度与城镇化水平均对促进长江经济带产业集聚表现出正的显著性,说明本地市场需求水平的提高以及城镇化进程的加快仍是促进区域产业集聚的重要推动力。教育发展水平对促进产业集聚起到一定作用,但上述几个模型中的结果并不显著,可能的原因是我国教育事业发展相对落后,造成人才需求难以匹配现代产业发展,导致其难以发挥显著作用。基础设施发展水平在模型(3)、(4)、(5)中均表现出显著促进作用,从作用效果来看,在政府干预以及区域融合与对外开放同时进行的情况下,促进产业集聚的作用力更强,说明积极的政府干预政策以及合理的区域开放策略更有利于发展基础设施,从而促进产业集聚。区域虚拟变量对产业集聚的促进效果总体上与本文预期一致,说明省会城市在促进产业集聚方面确实起到了更多积极作用。

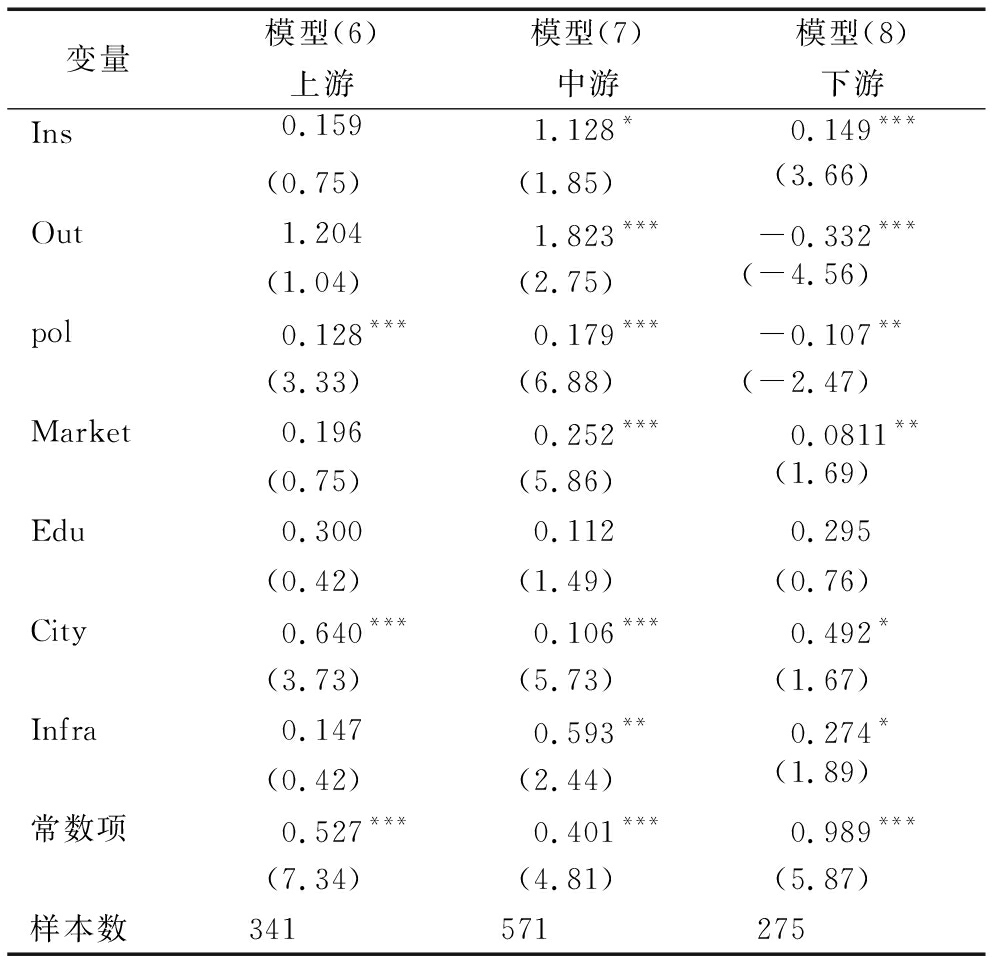

上述分析从整体层面上反映了区域融合和对外开放对于长江经济带产业集聚的影响作用,并没有体现不同类型地区的特点及其差异性。长江经济带横跨我国东西部地区,幅员辽阔,产业类型丰富,区域开放影响产业集聚的形成过程在不同区域必然产生不同的影响结果。为了进一步考察不同区域行业所具有的不同特点,本文在上述研究基础上将长江经济带地区分为上、中、下游作进一步论证,其中,上游地区包括重庆、四川、贵州、云南所辖31个地级市,中游地区包括湖南、湖北、安徽、江西所辖52个地级市,下游地区包括上海、江苏、浙江所辖25个地级市。最终结果如下:

模型(6)、(7)和(8)回归结果显示,区域融合对长江经济带不同地区的产业集聚作用表现出一定程度的区域异质性,其中,上、中、下游地区产业集聚均起到推动作用,但上游地区的作用效果并不显著,说明上游地区的对内融合力度仍相对不足,因而难以支撑其产业集聚发展。就长江经济带整体而言,提高区域融合水平,加深内部经济合作均有助于其提高产业集聚水平,促进经济发展。对外开放水平则在3个模型中表现出不同结果:模型(6)中对外开放水平的系数为正,但不显著,模型(7)中则表现出显著促进作用,而在模型(8)中对外开放水平对产业集聚表现出抑制作用,并且在1%的置信水平上显著。这至少说明了以下两点:①对外开放水平对于促进长江下游地区产业集聚表现出抑制作用;②当前我国对外开放倾向于资本与技术密集型产业,从某种程度上来说长江下游地区往往更能作为资本与技术密集型企业的代表,这与我国综合国情也是一致的。出现这种现象的原因可能是由于政府在提高对外开放水平的同时限制了区域融合,并且减少了对内部协同的支持,因为政府资源是有限的。同样,政府干预水平变量的表现也证实了这一点,政府干预水平与对外开放水平对长江上中下游地区产业集聚的影响表现出一定的一致性,说明政府干预行为倾向与对外开放倾向是一致的。换句话说,政府仍然将扩大资本与技术密集型企业的对外开放作为首要选择,在一定程度上牺牲了区域融合,并抑制了本地区其它产业的进一步集聚。

表2分区域回归

注:表中括号内报告的是t统计量,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的置信水平上显著

从分区域其它控制变量的结果来看,教育发展水平对3个区域的产业集聚虽然具有推动作用,但是系数并不显著。这说明教育在促进长江经济带各地区产业集聚过程中仍未充分发挥作用,这一结果与上文基本保持一致。市场需求水平与基础设施发展水平在上述3个模型中表现一致:在中游和下游地区系数均为正且显著水平较高,在上游地区系数也为正但不显著。这说明西部地区仍面临着市场需求与基础设施发展不良的严峻形势,总体而言市场需求水平和基础设施发展水平仍是促进产业集聚的两大基本要素,这一结果对于寻找我国西部大开发战略的着力点有着重要意义。城镇化水平在3个模型中均表现出强烈的正显著性,说明我国城镇化推进对促进长江经济带产业集聚有着重要作用,同时,也从侧面佐证了我国城镇化战略方向的正确性。

基于产业集聚形成过程的理论分析,本文对长江经济带108个地级市2005-2015年相关数据进行收集与处理,形成可供实证分析的面板数据基础。结合理论与实证分析结果,本文得到以下结论:①当前长江经济带区域融合与对外开放水平总体上对促进产业集聚起到了显著促进作用,并且存在区域差异。对于长江上游地区,区域融合与对外开放均能对其产业集聚起到促进作用,但效果不显著。对于长江中游地区,区域融合与对外开放对产业集聚均表现出显著促进作用。对于长江下游地区,区域融合也能起到促进产业集聚的积极作用,但对外开放则表现出一定程度的抑制作用;②长江经济带政府干预水平的整体回归结果表明,政府本身在推动产业集聚的过程中起到了显著作用,并且产业政策的实施能够加强其它变量对于产业集聚的推动力。政府干预行为在不同地区表现出不同作用,并且其作用效果表现出与对外开放水平相一致的特征;③本地市场需求水平、城镇化水平与基础设施发展水平对长江经济带产业集聚无论是整体层面还是各区域层面均起到了显著推动作用;④教育发展水平在不同回归过程中表现出一定的差异性,但从整体上看仍有较大提升空间。

基于以上分析及主要结论,本文提出以下对策建议:

(1)长江经济带9省2市之间应减少市场保护与分割,加强区域协调与融合,减少地区间行政壁垒,合理分配产业资源。首先,积极发展路网等基础设施,为产业集聚培养良好的物质基础;其次,建立更完善的劳动力与人力资本流动保障措施,以实现人才与产业的双重匹配;最后,在产业跨区域协调的背景下,通过构建产业转移升级的顺畅通道,实现产业园、产业带到产业链的转变。在提高区域融合程度的同时,继续坚定不移地走深化对外开放之路,但要协调好区域融合与对外开放的相对关系,长江中上游地区相对于下游地区而言,要将提高区域融合程度放到更高的决策水平,不可与下游地区形成盲目竞争的不良局面;提高对内、对外投资与贸易水平,合理甄别,不以本地区利益为唯一考量;构建“长江经济带协同发展中心”,协同配置对内对外产业资源。

(2)政府干预对于促进产业集聚起到了巨大作用,各省市要从最高层面实施符合地区资源禀赋的区域差异化产业政策,从而推动符合地区要素禀赋的产业集聚。注重建立良好的产业配套体系,实施适当的干预和调控措施,但同时要避免政府的过分干预。

(3)推动长江经济带产业集聚,更好地发挥教育人才优势、提高基础设施发展水平与城镇化水平。同时,要防止基础设施发展水平与城市发展水平差异的进一步加大,当前长江经济带政府基础设施发展水平与城镇化水平表现出东高西低、中心城市高周边城市低、省会城市高非省会城市低的特点,未来城市基础设施发展水平的提高仍要把区域均衡放到更高的位置,同时要更好发挥省会城市的带头作用。

(4)充分发掘本地市场需求能力。本地市场规模在很大程度上影响产业集聚的形成与发展。因此,应通过努力建设经济、建立牢靠的社会保障体系、鼓励居民消费等多渠道共同发力,提高居民消费能力,推动本地产品市场进一步发展。建立经济发展促产业集聚、产业集聚反过来促进经济发展的良性循环机制,推动长江经济带产业集聚健康发展。

参考文献:

[1] 邓明.中国地区间市场分割的策略互动研究[J].中国工业经济,2014(2):18-30.

[2] 陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?[J].经济研究,2009,44(3):42-52.

[3] 黄玖立,李坤望.出口开放、地区市场规模和经济增长[J].经济研究,2006(6):27-38.

[4] 宋马林,金培振.地方保护、资源错配与环境福利绩效[J].经济研究,2016,51(12):47-61.

[5] YOUNG A.The razors edge:distortions and incremental reform in the people's republic of China[J].The Quarterly Journal of Economics,2000,115:1091- 1135.

[6] 白重恩,杜颖娟,陶志刚,等.地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J].经济研究,2004(4):29-40.

[7] 李琳,彭宇光.中三角城市群与长三角城市群市场一体化及影响因素比较研究[J].科技进步与对策,2017,34(1):25-30.

[8] 李真,范爱军.地方保护、区域市场分割与产业集聚——基于制造业数据的实证研究[J].山西财经大学学报,2008(10):50-56.

[9] 高相铎,李诚固.东北老工业基地区域产业协调的机制与对策研究[J].东北亚论坛,2006(1):43-47.

[10] 张少军,刘志彪.产业升级与区域协调发展:从全球价值链走向国内价值链[J].经济管理,2013,35(8):30-40.

[11] 唐运舒,冯南平,高登榜,等.产业转移对产业集聚的影响——基于泛长三角制造业的空间面板模型分析[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2573-2581.

[12] 樊士德,姜德波.劳动力流动、产业转移与区域协调发展——基于文献研究的视角[J].产业经济研究,2014(4):103-110.

[13] 陈雁云,邓华强.长江经济带制造业产业集聚与经济增长关系研究[J].江西社会科学,2016,36(6):68-72.

[14] 李世杰,胡国柳,高健.转轨期中国的产业集聚演化:理论回顾、研究进展及探索性思考[J].管理世界,2014(4):165-170.

[15] 周兵,戴贵宝,任政亮.产业集聚对制造业自主创新的影响分析——基于GMM动态效应模型与面板门槛效应模型[J].现代经济探讨,2018(1):80-88.

[16] 毛其淋,盛斌.对外经济开放、区域市场整合与全要素生产率[J].经济学,2012,11(1):181-210.

[17] 曾鹏,秦艳辉.城市行政级别、产业集聚对外商直接投资的影响[J].国际贸易问题,2017(1):104-115.

[18] 韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017,52(8):33-48.

[19] 项文彪,陈雁云.产业集群、城市群与经济增长——以中部地区城市群为例[J].当代财经,2017(4):109-115.

[20] 孙慧,朱俏俏.中国资源型产业集聚对全要素生产率的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(1):121-130.

Zhang Zhidong, Wu Di

(School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract:Regional integration and opening to the outside world will promote industrial agglomeration through improving the level of market integration, promoting industrial coordination and upgrading. With the panel data of 2005-2015 cities in the 108 cities of the Yangtze River economic belt, the role of regional integration and opening up to promote industrial agglomeration is studied. The results show that both regional integration and opening to the outside world have played a significant role in promoting industrial agglomeration of the Yangtze Economic Belt, and the effect of this role is more significant under the support of government intervention. The two groups have different effects on industrial agglomeration in different regions of the Yangtze River Economic Zone:both in the middle and upper reaches of the Yangtze River have played a certain degree of promotion, while the downstream area plays an active role in the regional integration and shows a inhibition effect on opening to the outside world. Policy implication:all regions should reasonably coordinate industrial resources, implement the opening strategy according to local conditions, and promote industrial agglomeration better with industrial policies.

KeyWords:Regional Integration; Opening to the Outside World; Regional Protection; Industrial Agglomeration

作者简介:张治栋(1965-),男,安徽天长人,安徽大学经济学院教授、博士生导师,研究方向为产业集聚与区域经济;吴迪(1994-),男,安徽怀宁人,安徽大学经济学院硕士研究生,研究方向为产业经济与区域经济。

基金项目:国家社会科学基金项目(16BJL065)

收稿日期:2018-06-12

文章编号:1001-7348(2018)15-0039-08

文献标识码:A

中图分类号:F061.5

DOI:10.6049/kjjbydc.2018040697

(责任编辑:万贤贤)