彭红枫,华 雨

(武汉大学 经济与管理学院 ,湖北 武汉430072)

摘要:采用1986-2016年面板数据,通过面板回归方法对中国东部、中部及西部地区外商直接投资(FDI)、经济增长对碳排放量的影响进行实证研究。结果表明,东部、中部及西部地区FDI均产生了碳减排效应,但中、西部地区不显著;三大区域GDP均具有碳增排效应。分样本区间进一步分析表明,三大区域FDI碳排放效应呈现由增排到减排动态变化特征,其中东部地区特征更为显著,满足环境库兹涅茨曲线(EKC)倒“U”型特征。最后,结合地区差异提出相关政策建议。

关键词:外商直接投资;经济增长;碳排放

自20世纪90年代以来,我国外商直接投资(FDI)规模保持快速增长。商务部数据显示,FDI已从1992年的110.07亿美元上升至2016年的1 260.0亿美元。然而,在经济快速发展和FDI不断增加的同时,我国能源消费量逐年上升,由1986年的80 850万吨标准煤增长到2016年的436 000万吨标准煤,碳排放日益引起国际社会的广泛关注。

以资本形态流入的FDI增加了中国的资本存量,在带动经济增长的同时也不可避免地造成了环境污染。中国地区经济发展不平衡,各地区FDI及经济发展水平对环境的影响存在差异。本文采用面板回归技术,对1986-2016年中国东、中及西部地区FDI、经济增长对碳排放的影响进行实证研究,探讨不同经济发展水平下FDI对环境影响的差异,为科学制定外资利用政策提供参考。

Mello[1]和Mariam Khawar[2]指出FDI促进了东道国经济增长。关于FDI对碳排放的影响有不同观点。Panayotou[3]及朱慧明、段丽娟等[4]认为,FDI的逐利性与环境保护的公益性之间存在不可调和的矛盾,FDI促进了东道国经济增长,但也会对环境带来负面影响,且FDI规模与碳排放量呈正相关关系;另一种观点认为,FDI为东道国输送了先进的生产技术,从而有利于东道国碳排放减少。Zarsky[5]研究表明FDI提高了世界市场专业化分工程度,从而推动企业生产和污染治理,全球化与环境保护之间相互促进,FDI有利于全球环境质量的提高。Frankel[6]和李子豪、刘辉煌等[7]认为FDI能为发展中国家提供新技术,发展中国家通过引进清洁生产技术和先进设备实现绿色生产,从而改善环境污染问题,提高环境效益。刘倩、王遥[8]通过对金砖国家1985-2007年人均收入水平、FDI和碳排放面板数据进行实证分析,结果表明无论是人均收入水平较高的A组六国还是较低的B组十国,FDI均在一定程度上缓解了二氧化碳排放压力。 夏友富[9]对多个个案的研究发现,外商通过直接投资渠道向中国转移污染密集企业的情况客观存在,FDI对中国生态环境的负面影响不容低估和忽视。杨海生、贾佳、周永章等[10]选取1990-2002年中国30个省市贸易、外商直接投资(FDI)、经济和环境相关数据,从定性和定量角度探讨贸易、FDI对环境的影响,研究结果表明: FDI与污染物排放之间呈现出显著的正相关关系。沙文兵和石涛[11]利用我国30个省(市、区)1999-2004年面板数据,测度了外商直接投资对我国的环境效应,结果表明外商直接投资对我国生态环境具有显著的负面效应,三资工业企业总资产每增加1%,工业废气排放量则增加0.358%。他们进一步对东、中、西部的研究表明,外商直接投资对我国生态环境的负面效应呈现明显的东高西低梯度特征,与我国外商直接投资区域分布特征相一致。陈凌佳[12]基于2001-2006年中国112个重点城市面板数据,分区域研究了FDI对我国环境的影响,得到了与沙文兵和石涛相近的实证结果。

部分学者对“污染避难所”假说进行了检验,研究结论差异较大。陈红蕾和陈秋锋[13]建立了外商直接投资区位选择模型,利用1999-2002年数据实证检验了“污染避难所”假说,结果表明:我国环境政策强度对FDI流向有较大影响,外商对华直接投资并未出现明显的污染产业转移倾向,“污染避难所”假说在中国不成立。而牛海霞、胡佳雨[14]通过对中国28个省市面板数据的实证分析,得出了与陈红蕾等截然不同的结论:FDI与我国二氧化碳排放正相关,FDI规模提高1%,人均二氧化碳排放增加0.09%左右,即FDI通过规模效应显著增加了我国二氧化碳排放量,从整体上看,我国一定程度上已出现“污染避难所”现象。

部分学者认为FDI所带来的影响具有双刃剑作用。杨万平、袁晓玲[15]基于1982-2006年中国6类环境污染指标,运用改进的熵值法计算环境污染指数,并通过VAR模型脉冲响应函数和方差分解方法研究了对外贸易、FDI对我国环境污染的长期、动态影响,其分析结果显示:从整体上看FDI和进口贸易具有促进我国环境质量改善的正面效应,而出口贸易则对我国环境问题造成一定负面影响,是导致环境污染加剧的重要变量。张彦博、郭亚军[16]认为我国FDI增长一定程度上加剧了环境恶化,但FDI所带来的技术转移为我国污染治理起到积极作用,中国各区域环境管制力度不同是造成我国工业污染区际转移的重要因素之一。李子豪和刘辉煌[17]利用1995-2009年中国29个省级地区面板数据,从收入水平、人力资本和环境规制3个方面实证考察了外商直接投资对环境的门槛效应,研究表明FDI对中国环境的影响存在显著的门槛效应:高人均收入、高人力资本或高环境规制阶段,FDI能够显著改善中国环境质量,而在低水平阶段则起相反影响。部分学者认为FDI能够产生一定的正面环境效应。黄菁[18]通过建立联立方程刻画FDI与经济增长的相互影响及FDI对环境的影响,使用中国217个城市2003-2006年工业污染数据进行实证检验,结果表明:FDI有利于我国工业污染治理及环境状况改善。郭沛和杨军[19]检验了2000-2012年中国34个工业行业FDI对碳排放强度的影响,结果显示FDI对碳排放强度存在负影响。

综上所述,诸多学者对FDI、经济增长与碳排放之间关系进行了深入研究,但从区域角度研究FDI、经济增长对碳排放影响的研究较少。本文运用面板数据,通过回归方法分析中国东、中及西部FDI、经济增长及碳排放之间的关系,分析区域碳排放的特征和差异,并提出针对性的政策建议。

FDI可以促进经济增长,而经济增长与碳排放之间也存在内在联系。Magnus Lindmark[20]和黄菁等[18]认为两者之间存在类似于经济发展与环境质量之间的倒“U”型关系,即环境库兹涅茨曲线(EKC)。胡初枝[21]和王迪、孙国忠等[22]认为经济增长与碳排放之间呈现出“N”型关系。本文构建如下模型研究FDI、经济增长与碳排放之间的关系。

Ci,t=F(GDPi,t,FDIi,t)

(1)

其中,Cit表示区域i第t年的碳排放量;GDPit表示区域i第t年国内生产总值;FDIit表示区域i第t年外商直接投资;i=1,2,3分别代表中国东部、中部及西部地区。

为探究碳排放FDI增(减)排效应及经济增长的增(减)排效应,同时考虑碳排放增(减)排效应的时滞性,将式(1)对数线性化为以下计量模型:

(2)

其中,p和q为滞后期。实证中,根据赤池信息准则和施瓦茨信息准则选择合适的滞后阶数,并运用面板回归方法量化FDI变动和经济增长变动对中国东、中及西部地区碳排放的影响。

式(2)中系数fmi在统计上显著大于零,则表示FDI具有碳增排效应,即i地区FDI增加了该地区的碳排放;若fmi在统计上显著小于零,则表示FDI具有碳减排效应,即i地区FDI减少了该地区的碳排放。同样地,式(2)系数bji在统计上显著大于零,则表示经济增长具有碳增排效应,即i地区经济增长增加了该地区的碳排放;若bji在统计上显著小于零,表示FDI具有碳减排效应,i地区的经济增长减少了该地区的碳排放。

考虑到FDI主要投向中国加工工业,本文碳排放以化石燃料消耗为主要碳源,包括煤炭、石油及天然气等,碳排放计算公式为:

Cj,t=γ1COj,t+γ2PEj,t+γ3GAj,t

(3)

其中,Cj,t为省份j在t期的碳排放量;COj,t为省份j在t期的煤炭消耗量;γ1为煤炭消耗碳排放转换系数;PEj,t为省份j在t期的石油消耗量;γ2为石油消耗的碳排放转换系数;GAj,t为省份j在t期的天然气消耗量;γ3为天然气消耗的碳排放转换系数。

关于能源消耗碳排放系数,目前存在几个不同的标准。谭丹、黄贤金[23]收集比较了4种能源的碳排放系数,在此基础上取平均值作为能源消耗碳排放系数。本文采用谭丹和黄贤金计算的系数计算碳排放量,其中煤炭、石油及天然气的碳排放系数分别为0.732 9,0.557 4、0.422 6。

考虑数据可得性,本文选取1986—2016年我国各省、市、自治区GDP、实际利用外商直接投资及煤炭、石油、天然气消耗量作为变量。由于西藏地区相关数据缺失,所以本文未将其列入研究范围,此外重庆于1997年建直辖市,部分数据不全,相关数据并入四川计算。数据均来自历年《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》及中国经济信息网统计数据库,其中FDI原始数据以美元计价,用当年美元兑人民币年平均汇价换算为人民币计价单位。同时,考虑不同经济发展水平下,FDI对国内资本所产生的挤入挤出效应具有显著差异,而中国经济差异主要表现为东部、中部和西部的差异,因此本文从东、中和西部区域角度进行实证检验。东部地区包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省市;中部地区包括:山西、吉林、黑龙江、河南、湖北、湖南、安徽、江西等8个省份;西部地区包括:内蒙古、广西、四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等10个省市自治区。

面板数据同时包含了各指标区域和时间信息,如模型形式设定不正确以及由此造成的参数估计方法不当,将会使参数估计结果出现较大偏差,从而影响结论的可靠性,因此首先检验模型的设定形式是否恰当和准确。

对于一般形式的面板模型:

yit=αi+βixit+uit

(4)

给定以下两个原假设:

H01:α1=α2=…=αN

H02:β1=β2=…=βN

先检验H01,若不拒绝H01,则说明面板中个体成员既无个体影响也无结构变化,可采用联合回归模型(无个体影响的不变系数模型);若拒绝H01,则继续检验H02,若不拒绝H02,说明面板中个体成员存在个体影响但无结构变化,可采用变截距模型;若拒绝H02,说明面板中个体成员既存在个体影响也存在结构变化,应采用变系数模型。将样本数据代入计算得到两个F统计量分别为:

F1=4.92F2=19.48

查F分布表,在给定1%的显著性水平下,相应的临界值为:

F(4,60)=3.65F(6,60)=3.12

由于F2=19.48>3.12,故拒绝H01,又因为F1=4.92>3.65,所以也拒绝H02。

因此,本文确定采用变系数模型。进一步判断采用固定效应模型还是随机效应模型。理论上,如果截面单位是总体所有单位,可以选择固定效应模型;如果截面单位是从总体中随机抽取而得,那么采用随机效应模型更合适。本文考察对象为东、中及西部区域,故采用变系数固定效应模型。

本文整理了1986-2016年相关数据,考虑到2007年开始的全球经济危机对FDI产生较大冲击,以及我国在应对金融危机中推进节能减排力度加大,兼顾数据平稳性,以2009-2016年为主要考察期着重进行实证分析。已有研究表明FDI在1999年后对国内投资开始产生拉动作用[24],且20世纪90年代末期,由于入世后跨国公司在中国市场的相互竞争以及中国一批内资企业竞争力迅速提高并成为跨国公司在中国市场上的强劲对手,使得中国制造业的市场结构迅速发生变化[25-26]。基于此,结合数据特征,本文将1986-2008年的数据进一步拆分成1986-1999及1999-2008两个子样本区间,进一步研究FDI、经济增长以及碳排放之间的相互关系。

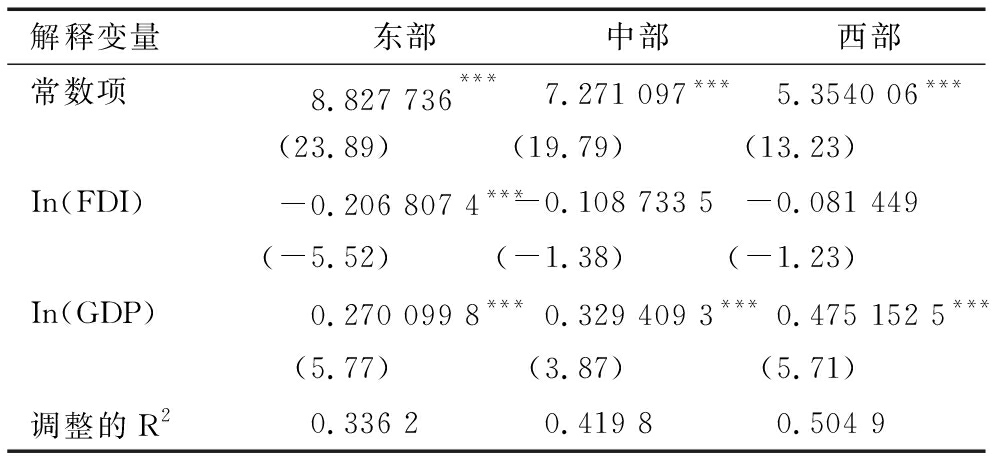

运用式(2)对中国东、中、西部地区2009-2016年数据进行面板回归,并在回归过程中将不显著的变量逐一剔除,最后整理得到表1。从表1可以看出,剔除不显著变量后的方程总体回归效果较好。

表1东、中、西部地区面板回归结果(2009-2016年)

注:***表示在1%的显著性水平下显著,**表示在5%的显著性水平下显著,*表示在10%的显著性水平下显著,下同

首先,分析三大区域FDI碳排放效应。中国东部、中部和西部地区的FDI与碳排放之间均呈现负相关关系,但除东部地区外,中部和西部地区FDI的碳减排效应并不显著。具体来看,东部地区FDI对碳排放量的影响在1%的显著性水平下显著小于零,表明东部地区FDI具有碳排放减少效应;此外东部地区碳排放的FDI弹性为-0.207,这意味着FDI每增加1%,东部地区的碳排放量将减少0.207%。与东部地区FDI具有的碳减排效应不同的是,虽然中西部地区FDI也具有碳减排效应,但碳减排效应并未通过显著性检验。由表1可知,中西部地区碳排放的FDI弹性分别为-0.109和-0.081,即FDI每增加1%,中西部地区碳排放量将分别减少0.109%和0.081%,但这一减排效应并未通过显著性检验,表明中部及西部地区FDI投入对碳排放减少尚未产生显著的积极影响。总体来看,FDI对中国的环境保护和节能减排具有积极影响,但FDI在中国的投入质量和影响存在较大的区域差异,东部地区吸纳外来资本显著优化了区域生产方式,对环境治理和清洁生产具有积极影响。

其次,分析东、中及西部地区经济增长的碳排放效应。中国东部、中部和西部地区的经济增长与碳排放之间均呈现显著的正相关关系,西部地区经济增长对碳排放量的促进作用最大,中部地区其次,东部地区最小。东、中及西部地区碳排放的GDP弹性均通过了1%显著性检验。可以看出,当前中国各区域经济增长很大程度上以能源消耗和碳排放量增加为代价,其中东部地区经济增长对能源消耗和碳排放的依赖性较小,中西部地区的依赖性较大,经济增长方式亟需转变。

从以上分析可以看出,东部、中部和西部地区具有相似的特征,即FDI产生了碳减排效应,而GDP则具有碳增排效应。相对于发达国家和地区而言,中国尤其是中西部地区在生产技术、环保意识和管理经验方面与跨国公司有差距,FDI流入带来了先进的环境管理系统,先进的生产技术和较高的环境标准,因而FDI呈现出碳减排效应;而对于国民经济整体而言,当前中国的经济增长仍较大程度上依赖于资源投入和能源消耗,经济增长方式正在由粗放型向集约型转变的过程中,因此GDP呈现出显著的碳增排效应。

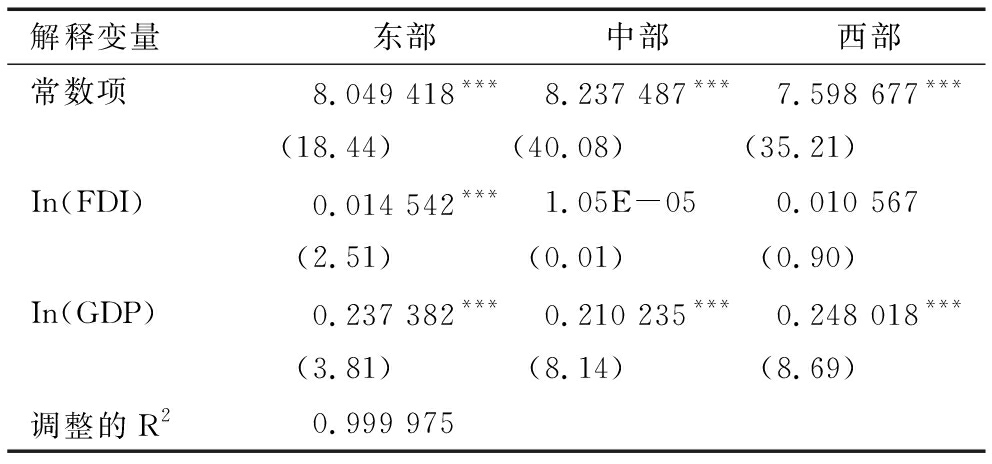

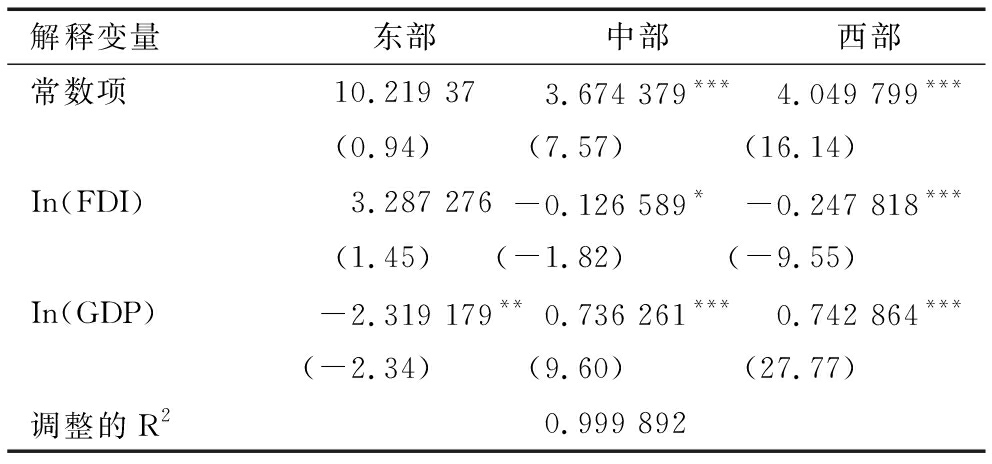

进一步由表2和表3结果可知,1986-1999年的样本区间,东部地区FDI和GDP都具有碳增排效应,且碳排放的GDP弹性在统计上显著大于零,为0.237;而在2000-2008样本区间,东部地区FDI仍具有碳增排效应,但GDP对碳排放为减排效应,其系数为-2.32,且在统计上显著。此外,在1986-1999年样本区间,中西部地区碳排放的FDI弹性在10%的显著性水平下仍然不显著,说明中西部地区的FDI与碳排放之间不存在线性相关关系,这可能与中西部地区1999年以前的FDI规模相对较小有关。随着FDI逐步由东部向中西部地区转移,FDI对碳排放的影响开始逐渐显现,如表2所示FDI的系数显著小于零。

表2东、中、西部地区面板回归结果(1986-1999年)

另外,在两个子样本区间内,中西部地区GDP系数在统计上均显著大于零,表明经济增长呈现碳增排效应。进一步分析可以发现,1999年后中西部地区单位经济增长带来的碳排放增加比1999年前大,说明中西部地区经济增长具有碳排放递增效应。经过计算可得中西部地区FDI对碳排放影响的拐点,然后将实证结果中LnFDI的系数与计算得到的拐点对比,可知当前中西部地区FDI对碳排放的影响系数处在拐点左侧还是右侧以及其与拐点的差距。结果显示,中西部地区满足环境库兹涅茨曲线倒“U”型特征,尚处于倒“U”型的左边,而且距离拐点较远。

表3东、中、西部地区面板回归结果(2000-2008年)

本文运用我国内地29个省、市、自治区1986—2016年面板数据,实证研究了FDI、经济增长与碳排放之间的关系,结果表明:

(1)东部地区1986-1999年FDI和GDP都具有碳增排效应;2000-2008年,东部地区FDI仍具有碳增排效应,但GDP对碳排放变成了减排效应。东部地区GDP的碳排放效应由“增排”变为“减排”,说明东部地区经济增长方式逐步由粗放型向集约型转变。

(2)中西部地区1986-1999年FDI与碳排放之间不存在线性相关关系,这可能是由中西部地区1999年以前FDI规模较小所致。2000-2008年,FDI对碳排放的影响开始逐步显现出来。两个区间内,中西部地区经济增长均具有碳增排效应。

(3)2009-2016年,东部、中部和西部地区FDI均呈现碳减排效应,GDP则呈现碳增排效应。FDI对中国环境保护和节能减排具有积极影响,但投入质量和影响上存在较大的区域差异,东部地区碳减排效应最大,其次是中部地区,西部地区最小。就GDP碳增排效应而言,各区域经济增长很大程度上以能源消耗和碳排放量增加为代价,西部地区效应最大,东部地区效应最小,经济增长方式亟需转变。

通过以上分析可知,我国区域经济社会发展不平衡,FDI对碳排放的影响具有明显的区域差异,因此应有针对性地制定外资利用政策。

(1)因地制宜增加FDI规模。从2009-2016年实证结果来看,东部、中部和西部地区均呈现FDI碳减排及GDP碳增排效应,中部和西部地区FDI碳减排效应并不显著。各区域需结合经济社会发展水平,因地制宜制定吸引外商直接投资的政策。东部地区需逐步改善FDI产业结构,鼓励外资投向高技术、高附加值产业,引导外资投向科技、教育、服务贸易等第三产业。中西部地区可充分发挥劳动力成本及资源优势吸引外商直接投资,以促进经济快速发展。

(2)严格FDI市场准入,提高外商直接投资质量和效益。在引进外商直接投资过程中,应根据“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,促进资源节约型和环境友好型社会建设。严格FDI市场准入,提高外资引入的环境保护门槛,避免走“先污染后治理”的老路,在保护好自然生态环境的基础上保持经济可持续发展。在引进国外先进生产技术的同时,也要引进国外的环境标准,从而逐步创建低碳导向的外向型经济增长模式。同时,完善产业指导政策,将引进外资的重心逐步从物质资本转向信息化资本及知识资本。

(3)大力实施创新驱动。现阶段三大区域经济增长仍具有显著的碳增排效应,需加快经济增长方式转变,走集约化发展道路。在当前中国经济新常态背景下,要注重优化生产要素的结构和质量,减少资源能源投入依赖,加大科技创新要素投入力度,大力实施科技创新驱动,促进新旧动能转换,实现经济、社会和生态协调发展。

参考文献:

[1] LUIZ R DE MELLO.Foreign direct investment—led growth:evidence from time series and panel data[J].Oxford Economic Papers,1999(51):133-151.

[2] MARIAM KHAWAR.Foreign direct investment and economic growth: a cross-country analysis[J].Global Economy Journal,2011,5(1).

[3] PANAYOTOU T.Demystifying the environmental Kuznets curve: turning a black box into a policy tool[J].Environment and Development Economics, 1997(4):465-484.

[4] HUIMING ZHU,LIJUN DUAN,YAWEI GUO.The effects of FDI, economic growth and energy consumption on carbon emissions in ASEAN-5: evidence from panel quantile regression[J].Economic Modelling,2016(5).

[5] ZARSKY L HAVENS, HALOS SPAGHETTI.Untangling the evidence about foreign direct investment[A]//OECD, Foreign Direct Investment and the Environment.Paris:OECD,1999.

[6] JEFFREY FRANKELANDREW ROSE.Is trade good or bad for the environment? sorting out the causality[A].NBER Working Paper No.9201 NBER digest,2003.

[7] 李子豪,刘辉煌.FDI的技术效应对碳排放的影响[J].中国人口·资源与环境,2011(12):27-33.

[8] 韩慧,赵国浩.对外直接投资影响我国创新能力的机制与实证研究[J].科技进步与对策,2018,35 (4): 32-37.

[9] 毕克新,赵山山,付珊娜.制造业产业升级视角下低碳技术创新机制研究[J].科技进步与对策,2017,34 (19): 68-74.

[10] 杨海生, 贾佳, 周永章, 等.贸易、外商直接投资、经济增长与环境污染[J].中国人口·资源与环境,2005(3):99-103.

[11] 沙文兵, 石涛.外商直接投资的环境效应——基于中国省级面板数据的实证分析[J].世界经济研究,2006(6):77-81.

[12] 陈凌佳.FDI环境效应的新检验——基于中国112座重点城市的面板数据研究[J].世界经济研究, 2008(9):54-59.

[13] 陈红蕾, 陈秋锋.“污染避难所”假说及其在中国的检验[J].暨南学报:哲学社会科学版,2006(4):51-55.

[14] 牛海霞,胡佳雨.FDI与我国二氧化碳排放相关性实证研究[J].国际贸易问题,2011(5):100-109.

[15] 杨万平, 袁晓玲.对外贸易、FDI对环境污染的影响分析——基于中国时间序列的脉冲响应函数分析:1982-2006[J].世界经济研究,2008(12):62-68.

[16] 张彦博, 郭亚军.FDI的环境效应与我国引进外资的环境保护政策[J].中国人口·资源与环境,2009(4):7-11.

[17] 李子豪,刘辉煌.外商直接投资的环境门槛效应研究——中国省级数据的检验[J].管理评论,2013(9):108-116.

[18] 黄菁.外商直接投资与环境污染——基于联立方程的实证检验[J].世界经济研究,2010(2):80-85.

[19] 郭沛,杨军.中国工业行业FDI对碳排放强度的影响[J].经济问题,2015(8):76-80,85.

[20] MAGNUS LINDMARK.An EKC-pattern in historical perspective: carbon dioxide emissions, technology, fuel prices and growth in Sweden(1870-1997) [J].Ecological Economics, 2002,42(2):333-347.

[21] 胡初枝, 黄贤金, 钟太洋, 等.中国碳排放特征及其动态演进分析[J].中国人口·资源与环境,2008(3):38-42.

[22] DI WANG,GUO ZHONG SUN.Relationships between carbon emissions and economic growth, foreign direct investment and export in China[J].Applied Mechanics and Materials,2014(448).

[23] 谭丹, 黄贤金.我国东、中、西部地区经济发展与碳排放的关联分析及比较[J].中国人口·资源与环境,2008(3):54-57.

[24] 高铁梅, 康书隆.外国直接投资对中国经济影响的动态分析[J].世界经济,2006(4):22-30.

[25] 江小涓.跨国投资、市场结构与外商直接投资的竞争关系[J].经济研究,2002(9):31-38.

[26] 吴玉萍.河南城镇化进程中碳锁定的形成机制及解锁策略研究[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2016,43(3):73-76.

Peng Hongfeng,Hua Yu

(School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract:Using the panel data from 1986 to 2016, the panel regression method was used to empirically study the impact of foreign direct investment (FDI) and economic growth on carbon emissions in eastern, central and western China.The results show that the FDI in the eastern, central and western regions has a carbon emission reduction effect, but the central and western regions are not significant; the GDP of the three major regions all have carbon increase and discharge effects.Further analysis by sample interval shows that the carbon emission effects of FDI in the three regions are characterized by increasing emissions to dynamic changes in emission reduction, and the characteristics of the eastern region are more significant, satisfying the inverted U-shaped characteristics of the environmental Kuznets curve (EKC).Finally, relevant policy recommendations are proposed in light of regional differences.

KeyWords:FDI;Economic Growth; Carbon Emission

作者简介:彭红枫(1976-),男,江西奉新人,博士,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为金融工程、金融计量分析。 本文通讯作者为:华雨。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(16ZDA032)

收稿日期:2018-04-12

文章编号:1001-7348(2018)15-0023-06

文献标识码:A

中图分类号:F124.5

DOI:10.6049/kjjbydc.2018050622

(责任编辑:陈福时)