邵汉华,周 磊

(南昌大学 经济管理学院,江西 南昌 330031)

摘要:国家高新区是区域经济创新驱动发展的核心载体,其与所在城市的互动协调发展对于建设创新型城市乃至创新型国家意义重大。运用熵值法、DEA模型和耦合协调度模型,测算了2008-2014年54个国家高新区发展水平、所在城市经济效率以及两者的耦合度与协调度,并对国家高新区和母城经济效率耦合协调的时空演变特征进行了分析,探讨了耦合协调度的影响因素。结果显示:①从时间维度看,国家高新区与母城经济效率耦合度呈现明显上升趋势,从磨合提升到高水平耦合,协调度增长缓慢,整体处于中度协调阶段;②从空间维度看,北京、上海等7个城市实现高度协调发展,绵阳、保定等5个城市处于低度协调发展状态,哈尔滨、无锡等26个城市陷入中度协调发展区间,跃迁趋势不明显;③从影响因素看,国家高新区经济规模、效益质量、创新能力以及城市经济效率对协调度的影响均显著为正。

关键词:国家高新区;城市经济效率;耦合协调;时空演变

“十三五”时期是我国经济转型的关键期,迫切需要把科技创新摆在更加突出位置,实现从投资驱动、要素驱动向创新驱动的战略转变。国家高新区作为区域创新系统,集聚了大量创新资源,在创新型城市乃至创新型国家建设中承担着更为重要的战略使命。自从1998年国务院批准设立首个国家高新区以来,经过20年发展,国家高新区已经成为区域经济发展的增长极、新兴产业成长的集聚区、创新驱动发展的主战场,对地方经济转型升级发挥着动力引擎和引领示范作用。2015年,146家国家高新区共实现营业收入25.37万亿元,净利润达1.6万亿元,净利润率达到63%,全部研发投入占GDP的比重达5.5%,是全国平均水平的2.6倍;42家高新区GDP占所在城市GDP的比重超过20%。其中,中关村国家自主创新示范区对北京经济增长的贡献率达到36.8%,成为北京市创新驱动发展的引擎[1]。

但是,也有不少地方的国家高新区与腹地经济的要素禀赋以及产业发展等关联度较低,对周边地区经济的辐射带动不够,个别国家高新区甚至出现“孤岛经济”现象,国家高新区与母城经济协调发展有待提升。理论上,国家高新区发展与腹地经济发展之间存在密切的双向互动关系。作为区域经济增长极和创新极,国家高新区可以通过支配效应、信息效应、技术交流效应、联动效应和生产效应等多种反馈效应形成对腹地经济发展的辐射扩散,促进母城经济增长和创新发展。以佩鲁[2]的增长极、缪尔达尔[3]的循环累积因果论、赫希曼[4]的“核心-边缘”理论以及罗默和卢卡斯[5]的“溢出效应”为代表的非均衡增长理论为国家高新区发展与母城经济发展互动提供了理论基础。与此同时,国家高新区发展也离不开腹地经济的支持。母城良好的创新创业环境、雄厚的经济基础、完善的市场服务体系以及丰富的人力资本都为国家高新区发展提供了较好的空间载体和发展条件。

目前,国内学者围绕国家高新区与腹地城市经济的互动关系开展了一些研究。如张向先等[6]认为,高新区知识和技术密集会通过辐射与示范机制带动周边区域经济发展;纪德尚[7]提出利用高新技术园区的技术创新和产业辐射功能,促进腹地经济转型升级;王战和与许玲[8]认为协调高新区与城市地域系统有利于物质、资金、信息、技术等生产要素在城市地域系统内优化配置和城市经济结构优化升级;万晓玲[9]发现高新区对腹地城市的扩散效应与母城竞争能力和创新能力直接相关,与腹地区域位置并无直接关联;但姜彩楼和徐康宁[10]的研究却发现区位条件仍然是影响高新区绩效的关键因素;刘京和仲伟周[11]认为,母城承接能力不强及区域要素关联度较低导致高新区辐射扩散效果不佳;方亮和徐维祥[12]认为区域经济环境和要素集聚对驱动高新区创新发展有重要作用。

总体来看,学界关于高新区与城市经济互动的研究主要集中在两者的定性关系、相互作用机制分析以及单向定量实证分析方面,鲜有文献从耦合协调角度将二者视为各自发展但又相互影响的系统,从而对二者互动状态作定量研究。与此同时,我国各地区的经济与社会差异使得高新区与城市经济耦合协调发展程度因时、因地而异。鉴于此,本文拟从系统耦合互动的视角,选取2008-2014年54个国家高新区为研究对象,构建国家高新区发展水平以及所在城市经济效率指标体系,从时间和空间两个维度对两者耦合协调关系以及影响机制进行实证分析,为推进国家高新区与城市经济融合、互动发展以及创新型城市建设提供决策参考。

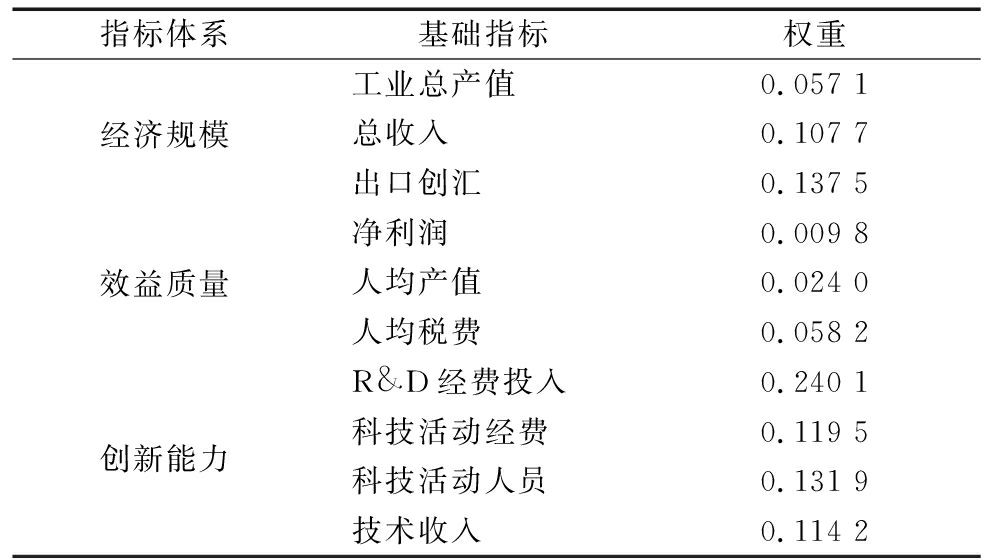

作为区域创新体系建设的核心载体,国家高新区的发展评价不仅要考察其经济规模和发展效益指标,而且还应该考量科技创新指标。因此,按照系统性、创新性、动态性、可操作性原则,从经济实力、效益质量和创新能力3个维度,选取10个指标构建测度体系(见表1)。此外,考虑到熵值法综合评价方法更加精确、合理并被广泛应用于指标体系综合测度,故本文利用熵值法确定各指标权重,进而对国家高新区发展水平进行综合评价。计算步骤如下:

(1)对正负指标进行标准化处理。

正指标:![]()

负指标:![]()

(2)指标同度量化:![]()

(3)指标信息熵计算:![]() 令k=1/lnm,则有0≤ej≤1。

令k=1/lnm,则有0≤ej≤1。

(4)信息熵冗余度计算:dj=1-ej。

(5)权重确定:![]()

表1国家高新区发展测度指标体系

城市经济效率是指在一定技术条件下,城市要素资源有效总产出与总投入的比值。它是衡量城市资源要素优化配置、竞争力提升和可持续发展的关键指标[13]。相对于传统测度指标将城市发展等同于经济规模数量扩大和等级提高,经济效率指标本质上是从增长质量视角测度城市经济系统效率,被广泛用于城市经济内生增长和城市可持续发展评价[14,17]。借鉴相关研究,本文利用DEA模型,选择城市劳动就业人数、固定资产净值作为投入,城市GDP作为产出,计算出城市技术效率和Malmquist全要素生产率以及其分解:

其中,Malmquist全要素生产率可以分解为技术效率变化率和技术进步率,Di(x,y)为产出距离函数,利用线性规划求解。此外,将劳动生产率和资本生产率等单要素生产率作为全要素生产率的补充,构造一个包含技术效率、单要素生产率和全要素生产率(含分解)的经济效率综合指标,指标权重确定采用上文的熵值法,在此不再赘述。

借鉴物理学耦合概念以及容量系数模型,将国家高新区发展与母城经济两个系统通过各种耦合元素产生相互作用、彼此影响的现象,定义为国家高新区-城市经济效率耦合,计算公式如下:

C={U1U2/[∏(U1+U2)]/2}1/k

其中,C为系统耦合度,取值介于0和1之间,C越大表示耦合水平越高。U1和U2分别表示国家高新区发展水平与城市经济效率水平值,k为调节系数,一般2≤k≤5,本文取k=2。但是耦合评价模型在计算过程中存在低水平耦合现象,即两系统发展水平都较低,但是耦合度却较高。因此,文本在耦合评价模型基础上引入协调度模型:

式中,D为耦合协调度,表示两系统相互作用的良性耦合协调情况,D值越大,说明国家高新区发展与城市经济效率耦合协调性越高;T为两个系统综合协调指数,反映两个系统综合发展水平对协调度的影响;α和β为待定系数,一般认为两系统重要性相同,即α=β=0.5。最后,借鉴现有研究,根据C和D的数值大小,将耦合度和协调度划分为4个层次,见表2。

表2耦合度与协调度层次划分标准

考虑到数据的获得性及一致性,选取20世纪90年代批准的54家国家高新区为研究样本,未包含最近几年不定期批准的国家高新区,相关数据来源于《中国火炬统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

根据熵值法计算,可以得出各地区国家高新区发展水平,在此基础上选择系统聚类法的Ward法进行分层聚类分析。从表3可知,按照国家高新区发展的最高水平衡量,只有北京中关村符合。北京中关村作为我国第一个国家高新区和自主创新示范区,知识创造与技术创新能力、产业化与规模经济能力以及全球竞争能力一直位居全国前列,目前正朝着全球一流高科技园区迈进,对全国高新区转型升级起到引领示范作用;上海张江、深圳、广州、成都、武汉东湖以及西安国家高新区属于第二梯队,这类高新区位于沿海国家中心城市或中西部科技重镇,具有较高的知识创造和技术创新能力,并成为国家创新体系的重要支撑;苏州、无锡、天津、杭州、南京、合肥、厦门、长春、珠海、大连、佛山、郑州、济南、惠州、长沙等15个城市国家高新区处于第三梯队,这类国家高新区具有一定产业基础和科技实力,创新驱动、内生增长动力逐步形成,正成为区域创新体系中枢和地方经济发展新引擎;中山、淄博、沈阳、青岛、常州等32个城市的国家高新区处于第四梯队,综合发展能力较弱,在区域创新能力培育、科技创新服务体系建设和创新驱动发展等方面存在较大提升空间。

表3国家高新区发展水平聚类分析结果

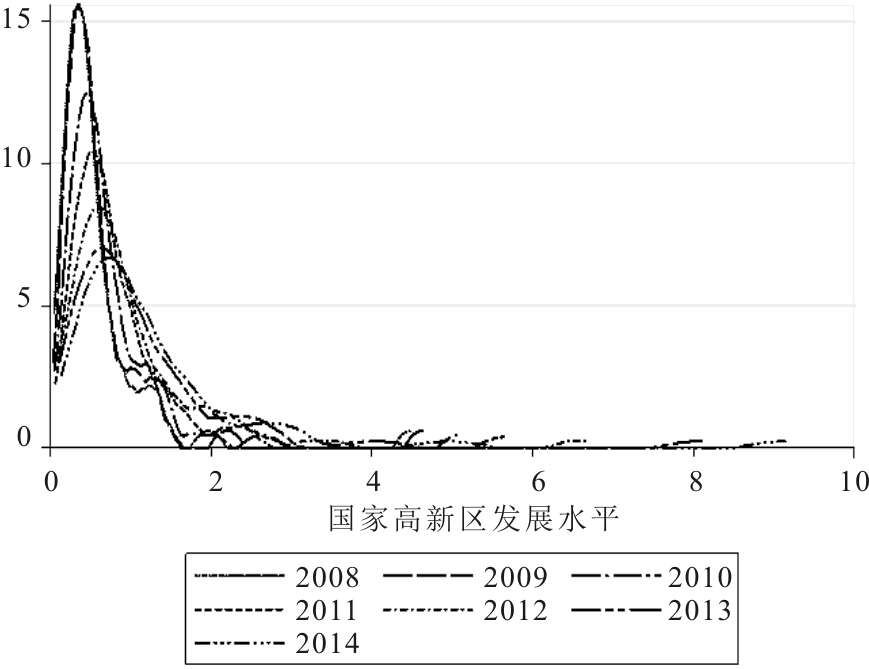

图1 国家高新区发展水平核密度函数

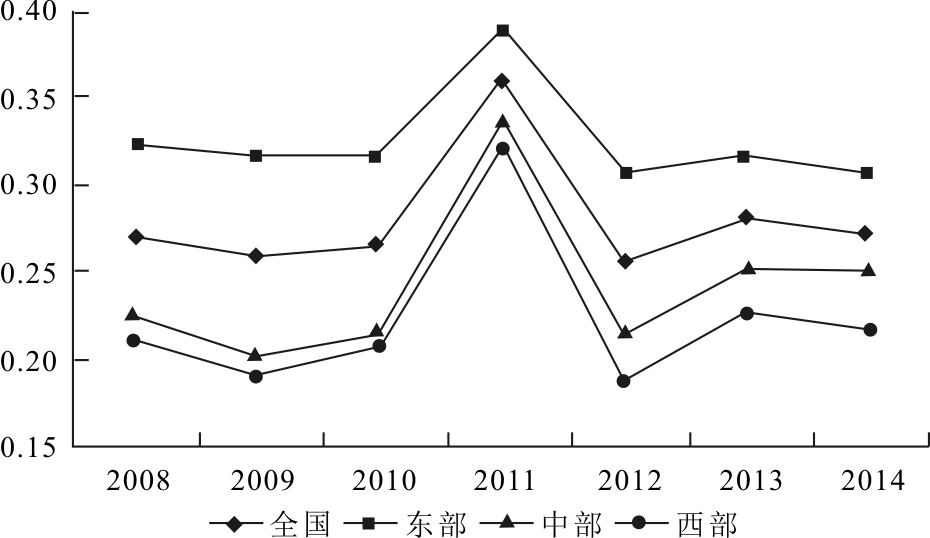

由图1可知,高新区发展核密度函数中心在样本研究期逐渐向右移动,且存在较为明显的右拖尾现象,说明全国国家高新区发展水平不断提升,发展水平较高的地区逐渐增多;核密度曲线的波峰高度呈现出持续下降态势,波峰宽度不断增加,说明各国家高新区发展水平差距呈现扩大趋势,但整体还是呈现“单峰”分布状态,没有出现极化现象。此外,国家高新区所在城市的经济效率均值除2012年外,整体呈现平缓波动趋势,东、中、西部城市经济效率表现出明显的梯度分布特征(见图2)。

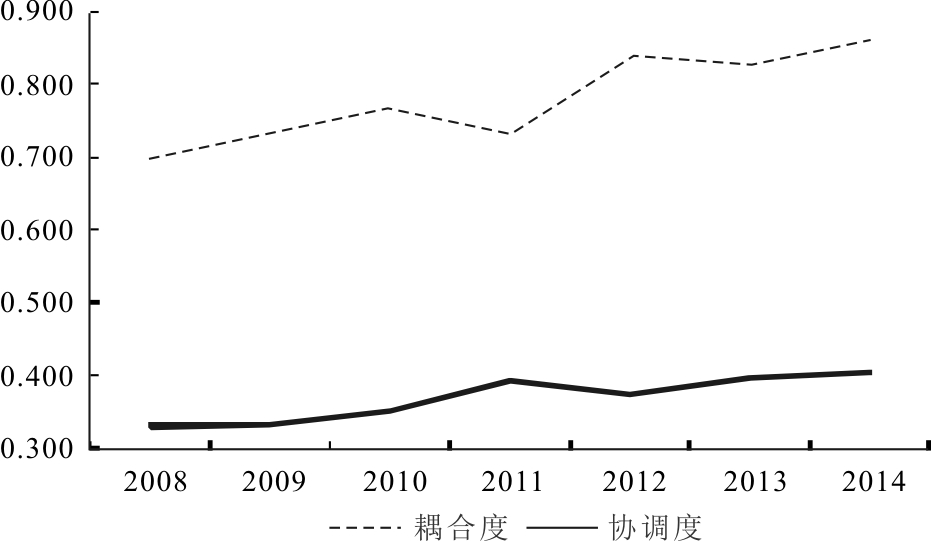

利用耦合协调公式可以计算出样本期内各地区国家高新区创新发展与城市经济效率的耦合度和协调度,进而可以得到两者耦合协调关系的总体演化特征。由图3可知,2008-2014年全国国家高新区发展与母城经济效率的耦合度和协调度呈现波动性上升趋势,耦合度由0.697提高到0.861,即耦合程度由2011年前的磨合阶段提升到高水平耦合阶段;协调度均值显著低于耦合度,在0.3~0.4区间内缓慢增长,2014年协调度均值最高为0.405,整体处于中度协调阶段。

图2 2008-2014年城市经济效率走势

图3 2008-2014年耦合度与协调度变化趋势

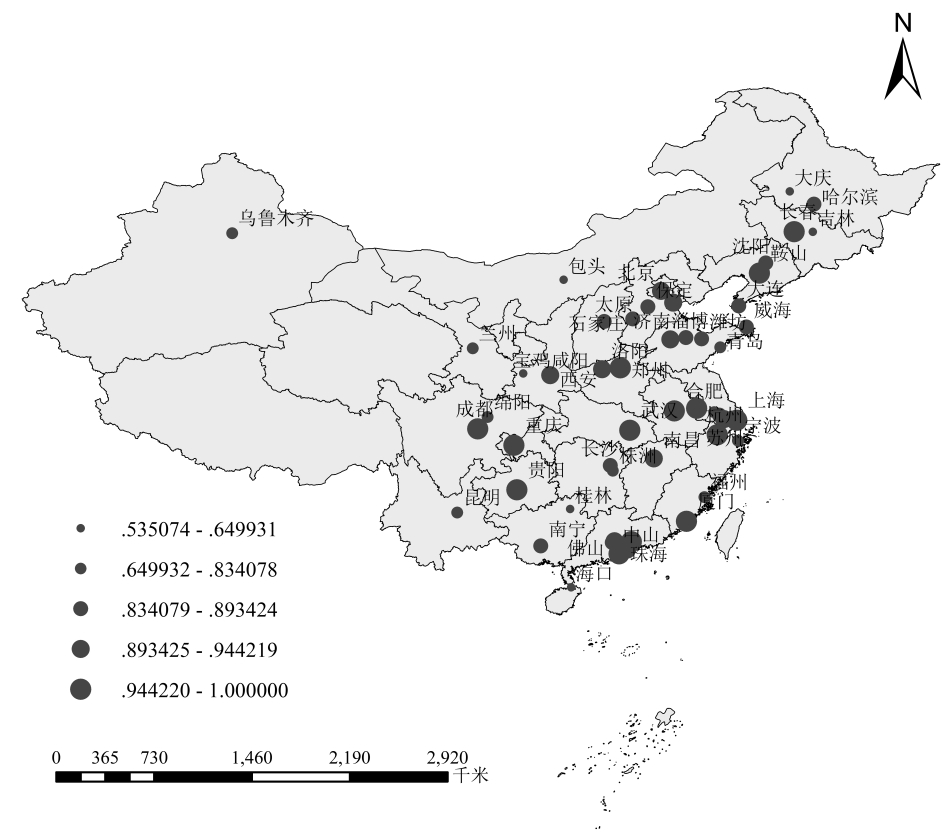

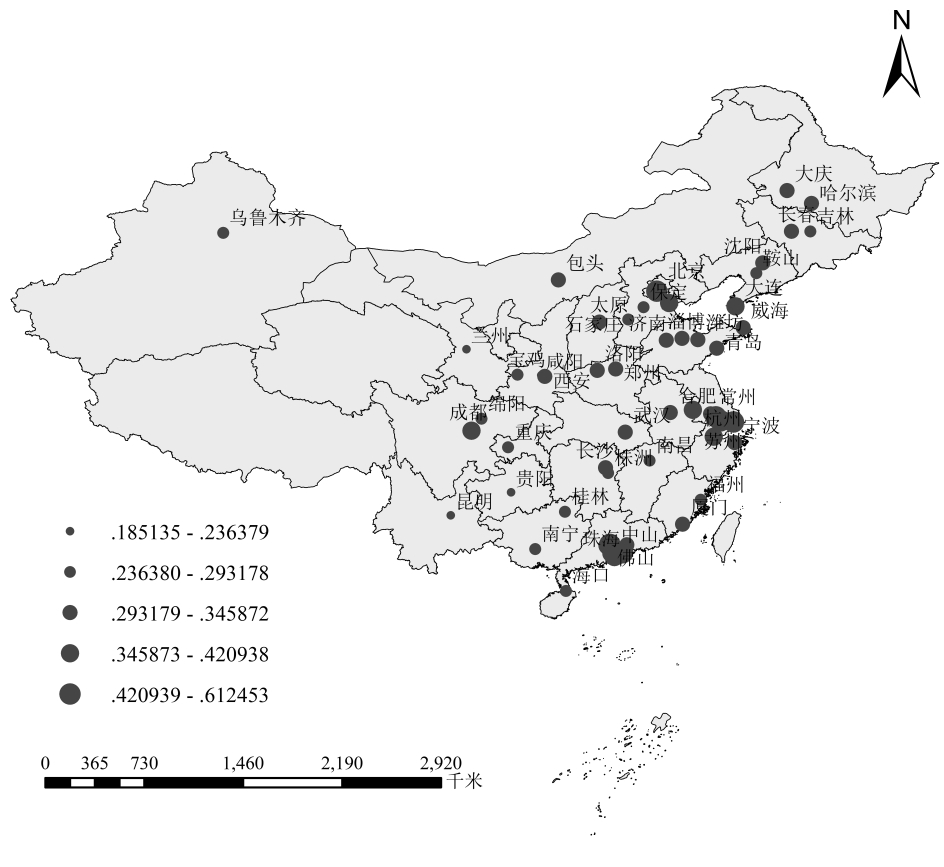

为了研究样本期内高新区创新发展与城市经济效率耦合协调的空间格局演化特征,分别计算2008年和2014年各地区两者的耦合度与协调度,绘制了2008、2014年各地区耦合协调度空间格局分布图(图4-图7)。2008年杨凌国家农业高新区发展与所在城市咸阳经济效率的耦合度最低,为0.233,说明2008年杨凌国家高新区与咸阳经济效率处于低水平耦合阶段;乌鲁木齐、海口、大庆和兰州的国家高新区与城市经济效率的耦合度分别为0.325、0.359、0.448和0.498,2008年这些地区的国家高新区发展和城市经济效率改善处于颉颃阶段;广州、大连、沈阳、苏州、无锡、天津、杭州、长春、厦门、合肥、武汉、南京、上海、成都、北京和西安的耦合度在2008年都大于0.8,说明这些地区的国家高新区和城市经济效率处于高水平耦合阶段;其它地区2008年的耦合度都是介于0.5~0.8之间,国家高新区和城市经济效率处于磨合阶段。对比图4与图5可以发现,2014年国家高新区与城市经济效率的耦合度较2008年有很大提升,2008年的耦合度全部介于0.233~0.991之间,而2014年的耦合度最小值为0.535,且上海、成都、合肥和武汉4个国家高新区与母城经济效率的耦合度达到了1。 具体来看,2014年样本内仅有12个城市的高新区发展与城市经济效率处于磨合阶段,其它42个城市的耦合度都大于0.8,其中,鞍山和贵阳的耦合度增幅分别高达91.7%和87.5%,意味着两地的国家高新区创新发展与母城经济效率耦合由2008年的颉颃阶段提升到高水平耦合,进步明显。进一步统计发现,样本内仅有吉林、北京、宝鸡和西安4个城市2014年的耦合度较2008年出现了轻微下降,其它50个城市的耦合度都出现了不同程度提升,反映出近几年大部分国家高新区与母城经济效率呈现出较强的耦合发展趋势。

图4 2008年耦合度空间格局分布

图5 2014年耦合度空间格局分布

需要指出的是,尽管各地区国家高新区发展与城市经济效率的耦合度在样本期内出现不同程度提升,78%的城市达到高水平耦合阶段,但耦合度只是反映出高新区与城市经济效率间具有较强的相互作用,也可能存在“低发展陷阱”协调,也就是说存在耦合度虚高现象。如贵阳、襄阳以及鞍山等地区国家高新区发展水平和城市经济效率一直都很低, 2014年耦合度却高达0.95以上。因此,要在耦合度基础上进一步研究两者的协调度,协调体现了高新区发展和城市经济效率都具有较高水平且有良性互动。

图6 2008年协调度空间格局分布

图7 2014年协调度空间格局分布

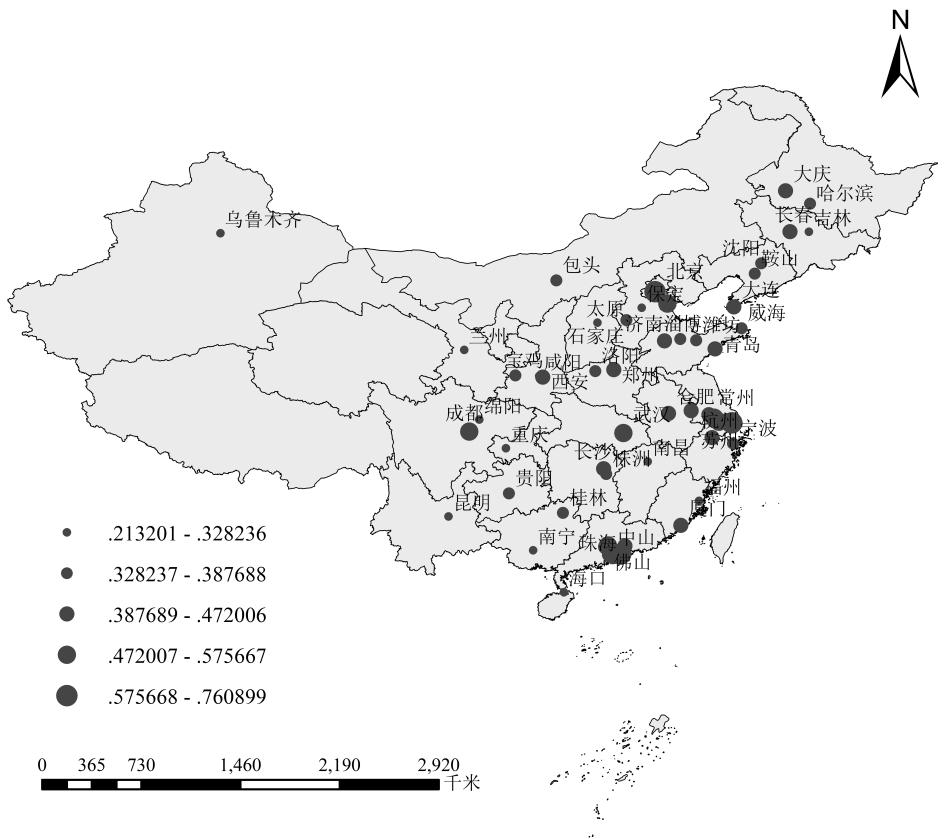

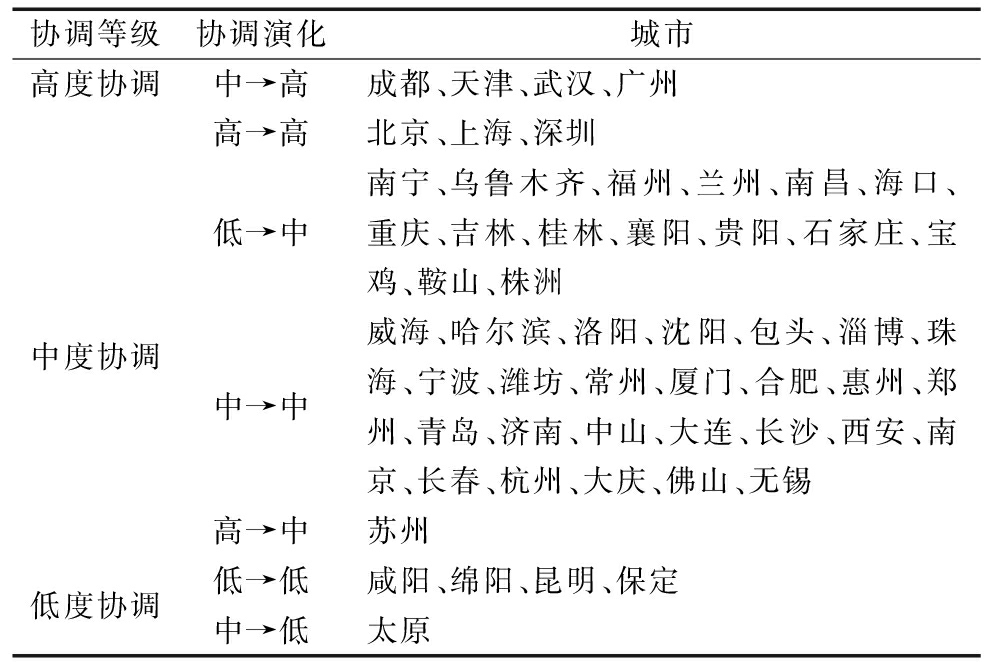

观察图6、图7可以发现,京津冀、长三角与珠三角地区的协调度始终较高,说明这些地区的国家高新区与母城经济效率进入相互促进的良性发展阶段;而东北及中西部地区的协调度普遍较低,相反,图4、图5显示这些地区拥有不错的耦合度,这在一定程度上说明这些地区的耦合度存在虚高现象,在促进国家高新区发展的同时,也要注重城市经济效率的提升,以防两者陷入“低发展陷阱”。与耦合度演化分析结果类似,2014年各地区协调度较2008年有了显著提升,说明国家高新区发展与母城经济效率间联系日益密切并朝着良性方向发展。

结合具体数值分析,2008年仅有苏州、深圳、上海和北京4个城市的协调度大于0.5,其国家高新区发展与城市经济效率处于高度协调状态,而贵阳、咸阳、昆明、兰州、乌鲁木齐、南宁、桂林、福州、襄阳、海口、重庆、宝鸡、绵阳、南昌、吉林、保定、株洲、石家庄、鞍山和洛阳等20个城市的协调度低于0.3,这些城市的国家高新区发展与城市经济效率处于低度协调状态,包头、太原、合肥、哈尔滨、潍坊、惠州、西安、长沙、郑州、长春、沈阳、厦门、大庆、青岛、济南、淄博、威海、宁波、武汉、常州、大连、成都、珠海、天津、杭州、南京、中山、佛山、无锡、广州等30城市的协调度介于0.3~0.5之间,国家高新区发展与城市经济效率处于中度协调状态;2014年,高新区发展与母城经济效率高度协调的城市从原来的苏、沪、北、深变成了蓉、汉、津、北、沪、广和深,苏州的协调度下降4个百分点,从高度协调状态滑落到中度协调,反映出近几年苏州的高新区发展和城市经济效率间的相互促进效应减弱,武汉、成都和天津的协调度则大幅提升,达40%以上,实现了从中度协调到高度协调的跃迁,广州协调度提高了17.9%,也实现了从中度协调到高度协调的跃迁。遗憾的是,尽管其它城市2014年的协调度相对于2008年都有增长,但是增长幅度有限,始终没有跳出中度协调状态。

根据协调度测度结果,对样本期内各地区协调等级以及协调演化情况进一步归纳。从表4可以发现,高度协调区域都落在高新区发展第一、二方阵城市(西安除外)中,也就是说除西安外,那些高新产业基础和科技创新实力一流的国家高新区在促进创新驱动发展的同时,也通过协同创新、产业合作和创新扩散等渠道辐射带动了母城经济发展,有力地驱动了母城经济的创新发展,从而使得这些城市的国家高新区发展与母城经济效率改善呈现出相互促进、相互加强的良性发展趋势。需要说明的是,西安国家高新区作为国内最具实力和影响力的高新区之一,聚集了一批科研院所、重点实验室、工程技术中心和企业研发中心,知识创造和技术创新能力卓越,但是科技成果本地转化率低、科技与经济融合短板较为突出,使得高新区发展对城市经济效率的辐射带动效应有限,两者的协调性有待改进。从中度协调的41个城市来看,其中有15个城市是从低度协调跃迁到中度协调,苏州则是唯一一个从高度协调滑落到中度协调,另外25个城市一直处于中度协调状态,协调度增长有限,但是长沙、长春和合肥的协调度在样本期内提高了35%以上,逐步逼近高度协调水平,意味着未来高度协调的城市数量有望进一步增加。低度协调的5个城市中,绵阳、昆明、保定和太原的协调度都在0.29以上,未来有望从低度协调跃迁到中度协调,而杨凌国家农业高新区与咸阳城市经济效率的协调度较低,两者还未实现相互促进的协调发展态势。

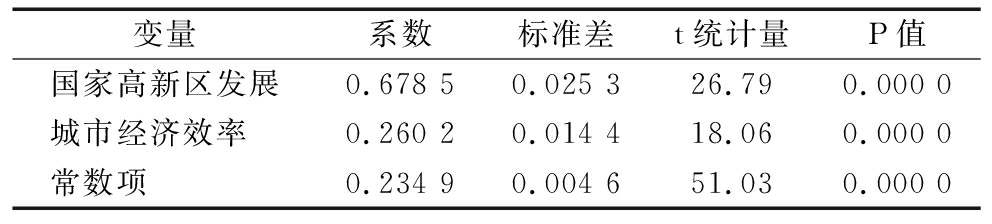

为了进一步厘清高新区发展、城市经济效率及耦合协调度之间的相互作用机理,以协调度为被解释变量,高新区发展水平和城市经济效率为解释变量,对其进行拟合回归。Hausman检验选择固定效应模型,回归方程拟合度较高,判定系数R2高达0.865,具体回归结果见表5。

表4协调等级分类

表5国家高新区发展、城市经济效率与协调度回归结果

由表5可知,高新区发展指数在1%显著性水平下为正,说明国家高新区发展有利于两者协调度提升,城市经济效率系数在1%水平下也显著为正,表明城市经济效率改善有助于提升两者协调度,也就是说国家高新区发展与城市经济效率之间存在相互促进、相互加强的良性协调发展关系。

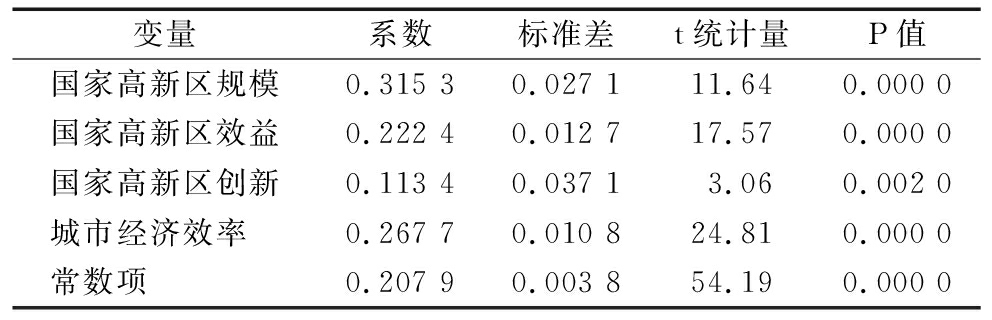

国家高新区发展水平是一个考虑了经济规模、效益质量和创新发展的综合指标,为了进一步分析国家高新区发展与城市经济效率的耦合协调关系,构建了以协调度为被解释变量,国家高新区经济规模指数、效益质量指数和创新发展指数以及城市经济效率为解释变量的回归方程,对其进行拟合回归分析,见表6。结果显示,Hausman检验选择固定效应模型,回归方程拟合度较高,判定系数R2高达0.912,国家高新区经济规模指数、效益质量指数和创新发展指数均在1%水平下显著为正,系数分别为0.3153、0.2224和0.1134,说明高新区经济规模对协调度的促进作用最大,高新区创新发展水平对协调度的正向促进作用有待加强。

表6高新区创新发展、城市经济效率与协调度回归结果

本研究以2008-2014年54个国家高新区为研究对象,分别构建国家高新区和腹地城市经济效率的综合评价指标体系,对两者的耦合协调度以及时空演变特征进行实证分析,并探讨了耦合协调度的影响因素,研究结论如下:

(1)从时序上看,2008-2014年国家高新区发展水平不断提升,其与母城经济耦合度总体呈现明显上升趋势,从磨合阶段提高到高水平耦合阶段;但是协调度增长缓慢,整体处于中度协调阶段,反映出我国国家高新区与母城经济融合互动发展仍有较大改善空间。

(2)从空间上看,北京、上海、深圳、成都、天津、广州和武汉7个城市的协调度位于全国前列,国家高新区与母城经济达到高度协调;绵阳、保定、咸阳、昆明以及太原5个城市的国家高新区与母城经济的协调度较差,尚未实现相互促进的协调发展态势;哈尔滨、无锡等26个城市的协调度一直介于0.3~0.5之间,陷入中度协调发展区间,跃升趋势不明显。

(3)从影响因素来看,国家高新区经济规模、效益质量、创新能力以及城市经济效率的提高均有利于促进国家高新区与母城经济的协调发展。其中,国家高新区经济规模对协调度的正向促进作用最大,而国家高新区创新能力对协调度促进效应有待提升。

基于上述结论,为了更好地促进国家高新区与母城经济融合互动发展,助推创新型国家和创新型城市建设,提出以下政策建议:

(1)作为区域经济的增长极和创新极,国家高新区要充分发挥创新要素资源集聚优势,积极探索有利于创新驱动发展的体制机制,着力构建面向市场、以企业为主体、产学研用相结合的技术创新体系,大力推进科技信息、检验检测、创新创业孵化、科技金融、技术转移以及成果转化等科技创新服务体系建设,不断推动新产业、新业态、新产品的涌现,全面提升国家高新区创新能力,将高新区打造成城市经济创新驱动发展的战略高地,为区域经济转型升级发挥支撑和引领作用。

(2)积极推动国家高新区与母城在产业、技术、人才以及服务平台等方面的合作交流,实现园区与城区互联互通、相互促进的高度协调发展。一方面,国家高新区要主动发挥技术扩散和产业辐射功能,推进高新区创新资源的开放、共享,加强与周边区域的协同创新,辐射带动母城经济的整体创新发展;另一方面,母城也要积极创新管理体制,进一步优化发展环境,为国家高新区创新驱动发展营造良好的环境并提供优质的创新要素。

(3)考虑到各个国家高新区的发展水平、创新基础以及区域创新体系等方面存在差异,高新区与母城的融合协调发展需要结合自身实际,分类统筹推进世界一流高科技园区、创新型科技园区以及创新型特色园区等建设,打造各具特色的现代化科技新城。如北京中关村、上海张江等国家自主创新示范区应该主动整合和利用全球创新资源,打造全球性创新极,率先建设成为世界一流高科技园区和现代文明进步的新型城区,强化引领示范作用;哈尔滨、无锡等地的国家高新区应该积极构建创新网络,大力发展具有地区特色的创新型产业集群,打造区域创新中心,建设现代科技新社区,实现园区经济和城市经济的协调发展。

本文研究虽然取得一些成果,但仍有进一步提升的空间:一是结合空间经济学和区域经济学前沿理论,运用相关数理模型,针对国家高新区与城市经济发展的耦合协调以及互动发展机理进行深入分析,并对两者关系的动态演化进行数理模拟;二是利用案例分析法和问卷调查法,选取典型国家高新区作为调研样本,就国家高新区与母城融合互动发展机理的支撑平台以及障碍因素进行深入研究。

参考文献:

[1] 龙开元. 国家高新区转型发展的挑战与对策[N].光明日报,2016-08-24.

[2] PERROUX F.Economic space: theory and applications[J].The Quarterly Journal of Economics, 1950, 64(1): 89-104.

[3] MYRDAL G. Economic theory and under developed areas[M].London: Gerald Duckworth,1957.

[4] HIRSCHMAN AO. The strategy of economic development[M].New Haven: Yale University Press,1958.

[5] LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of monetary economics, 1988, 22(1): 3-42.

[6] 张向先, 白凯, 葛宝山. 高技术产业开发区评价方法研究[J]. 科学学研究, 1997(3):69-74.

[7] 纪德尚. 高新技术园区社会创新环境的系统整合[J]. 郑州大学学报:哲学社会科学版, 2002, 35(2):73-76.

[8] 王战和, 许玲. 高新技术产业开发区与城市社会空间结构演变[J]. 人文地理, 2005, 21(2):98-100.

[9] 万晓玲. 我国高新区扩散力与腹地经济互动的实证分析[J]. 系统管理学报, 2007(1):105-109.

[10] 姜彩楼, 徐康宁. 区位条件、中央政策与高新区绩效的经验研究[J]. 世界经济, 2009(5):56-64.

[11] 刘京, 仲伟周. 我国高新区扩散功能不足的表征、原因及对策研究[J]. 科技进步与对策, 2011, 28(7):39-42.

[12] 方亮, 徐维祥. 创新驱动对区域经济增长的影响:高新区例证[J]. 重庆社会科学, 2015(11):58-65.

[13] 郭腾云, 徐勇, 王志强. 基于DEA的中国特大城市资源效率及其变化[J]. 地理学报, 2009, 64(4):408-416.

[14] 邵军, 徐康宁. 我国城市的生产率增长、效率改进与技术进步[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(1):58-66.

[15] 方创琳, 关兴良. 中国城市群投入产出效率的综合测度与空间分异[J]. 地理学报, 2011, 66(8):1011-1022.

[16] 潘竞虎, 尹君. 中国地级及以上城市发展效率差异的DEA-ESDA测度[J]. 经济地理, 2012, 32(12):53-60.

[17] 张荣天, 焦华富. 泛长三角城市发展效率时空格局演化与驱动机制[J]. 经济地理, 2014, 34(5):48-54.

Shao Hanhua,Zhou Lei

(School of Economics and Management,Nanchang University, Nanchang 330031,China)

Abstract:Based on the panel data of 54 national high-tech zones and their located cities from 2008 to 2014 ,the paper employs the DEA model, entropy method and the coupling and coordinating model to estimate the level of national high-tech zones development, city efficiency and their coupling coordination degree. The spatial-temporal dynamics and determinants of the coupling coordination degree are also analyzed. Conclusions are as follows. Firstly, the average coupling degree of national high-tech zones and city development has been improved from running-in type to the high type, but the average coordination degree is increasing slowly and still belonging to the medium coordination stage. Secondly, Beijing and other six cities have achieved the high level of coordination development; Mianyang and other four cities belongs to the low level; Harbin and other twenty-seven cities have been trapped into the medium stage of coordination development. Lastly, the size, quality and innovation of national high-tech zones and the located cities economic efficiency have a positive and significant effect on the coordination degree.

KeyWords:National High-tech Zones; City Efficiency; Coupled Coordination; Spatial-temporal Dynamics

![]()

作者简介:邵汉华(1986-),男,江西九江人,博士,南昌大学经济管理学院讲师,研究方向为区域经济及可持续发展量化分析;周磊(1997-),男,山东济南人,南昌大学经济管理学院科研助理,研究方向为区域经济学、金融学。

基金项目:国家社会科学基金青年项目(17CJL017)

收稿日期:2017-10-09

文章编号:1001-7348(2018)14-0036-07

文献标识码:A

中图分类号:F264.2

DOI:10.6049/kjjbydc.2017080666

(责任编辑:胡俊健)