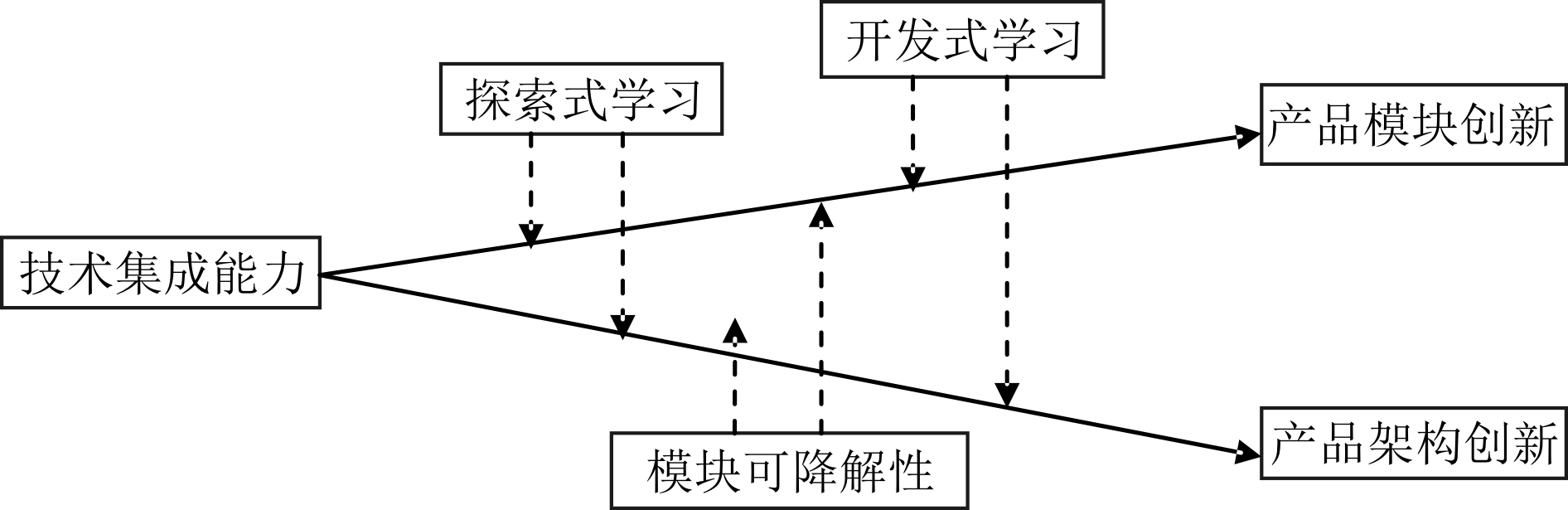

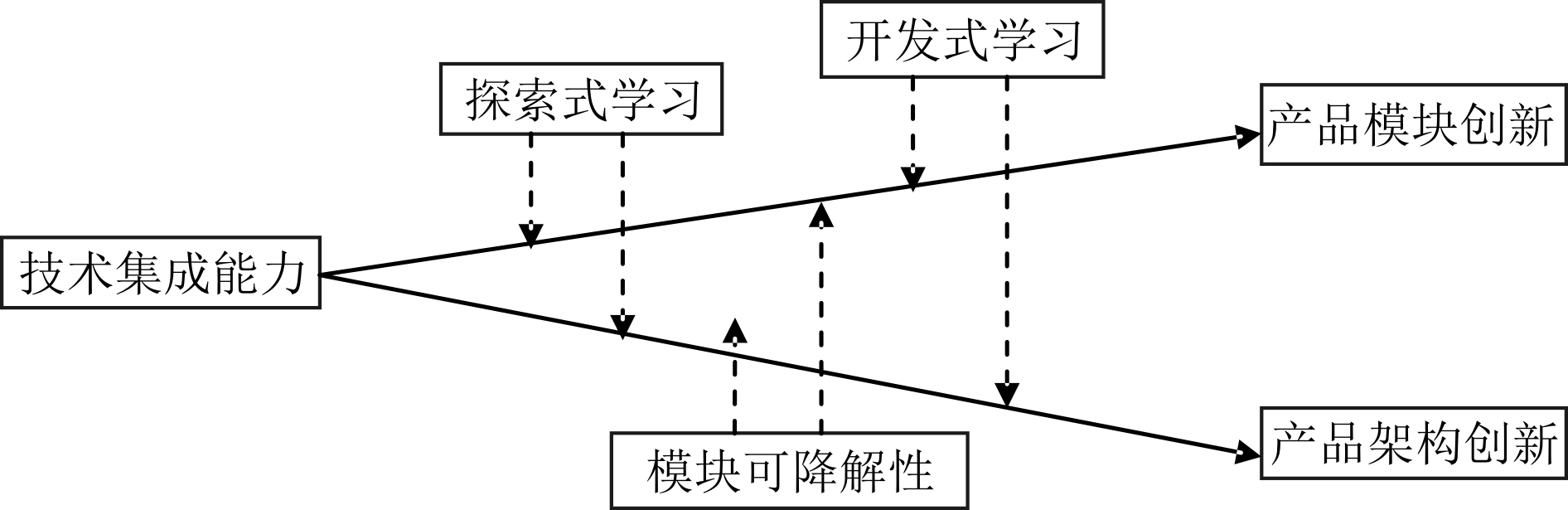

图1 概念模型

张 煜,龙 勇

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400045)

摘 要:为探究本土企业如何实现模块化产品创新并借以突破“低端锁定”,以190家本土企业数据为样本,运用多元回归方法,分析技术集成能力对模块化产品创新的影响以及利用式学习、探索式学习、模块可降解性的调节效应。实证结果表明,技术集成能力对不同层次模块化产品创新即模块创新和架构创新都有显著直接影响;探索式学习在技术集成能力对两类模块化产品创新的影响路径中均存在显著正向调节作用;利用式学习在技术集成能力对模块创新的影响路径中存在显著正向调节作用,但是对架构创新的影响有限;模块可降解性在企业技术集成能力与两类产品创新中均存在显著正向调节作用。

关键词:模块创新;架构创新;技术集成能力;组织学习;模块降解性

全球化产品分工的细化使得部分本土企业通过整合自身资源禀赋和技术优势,实现模块化技术创新(郝斌, 冯增田,2011)。然而,国际模块集成商利用产品架构设计、通用模块外包、核心技术控制等方法将本土模块供应商的创新行为限定在外围非核心模块创新领域(武建龙, 王宏起, 李力,2014)。中国本土企业的模块化创新价值面临被国际模块集成商俘获的风险,同时,外围模块领域的大量竞争者基于外围知识的创新模仿也可能导致本土企业模块化创新价值流失[1]。面对这些模块化陷阱和创新困境,本土企业如何实现模块化产品创新,并借助模块化创新突破“低端锁定”、实现价值链攀升,需要理论研究和管理实践的指导。

针对该问题,现有研究侧重从模块化产品创新的技术实现和创新价值获取两个方面探索。关于模块化产品创新的技术实现问题,首先,企业能力视角的学者们普遍认为技术能力是影响企业竞争力并实现全球价值链高端攀升的重要因素[2-3]。杨水利等[4]分析了本土模块供应商再集成创新对价值链低端锁定的破解作用,但并未进一步回答这种再集成依赖于企业哪种技术能力。相关研究指出,技术集成已成为影响技术创新的重要因素[5-6],技术集成能力缺陷成为突破国际竞争力提升瓶颈的关键[7]。技术集成能力是技术集成的重要组成,是技术集成创新的支撑力。然而,从技术集成能力角度实证分析模块创新与架构创新技术实现的文献较少。

其次,创新竞争效果分析(PFI)框架指出,企业互补性资产和独占性机制对创新模仿的抑制以及创新价值合理获取具有巩固作用。然而伴随模块化生产方式的发展,基于两类设计规则形成的网络式模块族群极大解放了企业创新中的资产约束[8]。该逻辑意味着在模块化产品创新过程中,互补性资产的效用将被弱化。那么本土企业如何在实现模块化创新的同时,保证自身创新价值的获取?现有研究大多单一从模块供应商或者集成商角度分析,且过分强调互补性资产的作用。而组织学习理论强调企业通过内外互动,如内部机制、资源、组织结构与外部技术、知识的融合,进行创新机会挖掘和把握[9]。许多研究都证明了组织学习对于企业创新以及创新价值获取的作用[10-11]。然而即使在技术集成能力强大的情况下,企业能否提升知识搜寻广度,进一步整合和应用外部知识,并将这些知识融入原有技术结构中,对于产品模块创新、架构创新的实现也非常重要。然而现有研究中,组织学习在企业创新路径中究竟是中介还是调节作用尚未取得一致结论,关于不同组织学习方式对创新与绩效的影响也得出不同结果,同时,严重缺乏对不同组织学习方式影响模块化产品创新的考察。

由于模块化生产网络内部成员权力的不对等性[12],在模块化产品国际生产合作中,发达国家集成商基于自利性经营战略考量,会人为控制产品模块化程度并最终间接影响外包模块的可降解性[13]。模块可降解性在某种意义上可视为集成商控制程度与模块创新自由度的表征参数,现有模块可降解性研究大多停留于理论探索阶段,而且模块可降解性对于模块化产品创新的影响及作用机制还不清楚。

综上可知,有关企业技术集成能力对模块化产品创新(模块创新和架构创新)影响的实证研究较少[14],且现有研究中很少涉及对探索式、利用式学习以及模块可降解性在模块化创新技术实现路径上调节效应的分析。因此,本文整合技术集成能力、模块可降解性、探索式学习与利用式学习等因素,运用大样本数据层级回归分析,实证分析这些因素在企业模块化产品创新技术实现过程中的作用。这对模块化产品创新理论具有重要的补充意义,同时,对指导本土企业模块化创新实践也具有借鉴意义。

模块化产品创新内容主要表现为模块内部的技术创新和产品系统不同模块间联系规则的改变。该过程通常依赖于在获取、转化以及整合内、外部知识基础上形成的企业技术创新能力[15]。研究表明,模块化产品创新,即模块创新和架构创新的实现路径与企业技术集成能力密切相关。这是因为模块化有利于多领域、独立性模块技术间的标准化整合[16],而模块技术集成式创新过程取决于企业整体的技术集成能力[17]。

技术集成能力是指内嵌于企业组织惯例中,根据市场需求构建产品体系,识别并选择恰当的外部技术资源,对现有技术基础加以整合并运用,以适应动态环境变化与满足企业技术系统需求的能力[18]。它通常包含产品构建、技术选择、技术吸收及技术重构4个方面。其中,产品构建能力通过利用技术和知识,建立技术系统的层次结构来获取市场信息,形成可开发的产品雏形;技术选择能力通过有效监测和评估内外部技术,选择与自身要素禀赋相融合的技术,从而帮助模块供应商摆脱传统观念的束缚[19];技术吸收能力通过激发企业探索式与利用式组织学习,完成外部知识吸收、转化与新知识领域开拓,为产品模块创新和架构创新提供知识支撑[1];技术重构能力帮助企业将新的技术元素融入自身技术系统架构,实现技术再利用与产品市场化。此外,基于产品模块技术与知识的集成创新能够有效提高竞争者模仿难度,保障获取企业创新收益。模块供应商基于模块再整合或者基于技术再集成的模块创新,能适应技术发展情报、市场与需求的变化,应对衰退技术被淘汰与再集成风险[20]。以技术集成能力为基础的技术集成和再集成能实现新技术架构创新,完成新产品开发或降低产品成本,加快市场引入,提升企业价值和竞争力[21]。因此,本文提出以下研究假设:

H1:技术集成能力对模块创新有显著促进作用;

H2:技术集成能力对架构创新有显著促进作用。

在企业将知识性资源转化为自身创新能力的过程中,组织学习能力的建设和过程起到非常重要的作用(代吉林,张书军,李新春,2009)。

探索式学习同时在产品创新的模块层面和架构层面体现其调节作用。首先,由探索式学习形成的技术知识强化了模块供应商的知识基础[22],丰富了企业知识库存,从而为模块创新或架构创新的顺利开展提供坚实基础;其次,探索式学习通过吸收和整合内外部技术,使企业掌握更多模块技术以及核心架构知识[23],为企业技术集成创新提供更丰富的知识基础和更灵活的创新环境;再次,探索式学习在企业现有知识基础上扩大了知识搜寻范围,使得企业可以吸收和整合更大范围内的外部知识,进一步完善自有知识结构,使企业更容易通过技术集成实现模块创新,同时,将吸收和积累的外部知识融入到原有产品技术结构中,从根本上改进企业获取的知识属性,使企业更容易集成更高层次技术、知识,进而实现产品架构创新;最后,由探索式学习获取的外部知识可能来自于价值链、供应链乃至产业链上不同环节。这些知识的吸收和积累能够帮助企业较为容易地嵌入原有知识架构中[24],实现知识架构重组。同时,相关研究也表明,探索性学习对企业模块化创新的调节作用既可能发生在模块层面,也可能出现在架构层面[25]。因此,本文提出以下研究假设:

H3 :探索式学习程度越深,技术集成能力对模块创新的促进作用越大;

H4 :探索式学习程度越深,技术集成能力对架构创新的促进作用越大。

对于模块供应商来说,利用式学习更多针对既有知识的有效利用,以充分发挥其潜在价值。主要体现为既有知识在新技术中应用或者组合成新知识结构,使得在既有知识基础上的模块化创新和产品开发能够匹配更高层次的技术要求[26]。在模块供应商技术集成创新过程中,利用式学习不断拓展企业已有知识和技能体系,促使企业现有知识基础和技术根基不断完善,为技术集成和再集成提供准确、快速的支持。对现有知识的利用式学习不仅体现在模块内部技术层面,而且体现在市场和客户层面。当模块化网络中的企业察觉到新市场机会或者上下游企业如供应商、集成商及客户的新需求时,利用式学习能力可以帮助企业实现对已有知识的开发性利用,迅速响应市场变化。模块供应商基于既有知识的模块创新行为在研发成本、速度以及效率上都具有更大优势[25]。特别是对于目前不具备核心模块技术和架构创新能力的模块厂商来说,利用式学习能发挥既有技术集成能力的潜能,承接模块成本、价格、质量等功能性改进,完善产品模块设计,实现产品功能升级。因此,本文提出以下研究假设:

H5:模块供应商利用式学习程度越深,技术集成能力对模块创新的促进作用越大。

利用式学习主要集中于对现有知识的利用和改进,对模块之间联系规则和架构知识的影响十分有限。首先,利用式学习只是针对企业自身知识基础的利用和改进,往往只着眼于对现有知识的调整,不能从根本上突破现有知识局限,难以实现产品核心架构知识的学习、整合以及模块间联系规则的改变[27];其次,由于模块间两类联系规则的存在,模块供应商的创新行为会受到模块间联系规则的限制,使得现有知识基础上的技术创新在一定程度上都要遵守该界面规则。同时,利用式学习并不能从根本上改进现有知识基础,因此没有足够动力去改变现有技术轨道,从而无法满足产品架构变革对技术水平和知识积累的要求;最后,当现有知识结构无法支撑系统架构创新时,由产品模块联系规则构成的产品模块化架构也会制约系统性能提升。架构创新是产品知识结构、技术结构、物理结构等多方面的综合性变革[13]。基于现有知识与技术结构的利用式学习,能够明显促进模块改进和升级,但对产品架构的作用有限。因此,本文提出以下研究假设:

H6:利用式学习对技术集成能力与架构创新关系的调节作用不显著。

具有一定程度可降解性的产品模块通常表现出相对独立的模块功能与结构特征,而且模块技术与功能的改进并不会影响其它模块运行效果。而集成架构中的低可降解性模块具有模块间知识与技术依赖性强、受控风险大的特点,使其内部创新受到系统匹配的影响[13]。而高降解性模块的创新自由度高、受控性弱,如发达国家模块集成商可以通过人为干扰影响外包模块的可降解性,区别性吸收、整合模块转包企业的制造或创新优势,进而实现自身利益最大化。

模块可降解性不仅与产品物理功能的可降解性有关,而且特定模块加工技术、知识的可分割性也会对模块可降解性造成影响[1]。此外,模块可降解性也体现了集成商对模块供应商模块创新过程和结果的战略控制。因此,模块可降解性越高,基于技术集成的模块创新实现过程越顺畅,同时,模块生产厂商对模块可分割知识,特别是产品架构知识的识别和利用也更容易。因此,本文提出以下研究假设:

H7:产品模块可降解性越高,技术集成能力对模块创新的促进作用越强;

H8:产品模块可降解性越高,技术集成能力对架构创新的促进作用越强。

因此,本研究概念模型如图1所示。

图1 概念模型

本文采用大样本问卷调查方法获取数据,并采用多元回归分析方法对研究假设进行检验,问卷采用Likert7级量表。2016年4-7月,共向武汉、成都、西安、重庆、上海、深圳等地模块化企业发放问卷653份,回收问卷225份,剔除数据不全和不符合模块化生产方式问卷35份,最终获得有效问卷190份,有效回收率29.1%。

在行业分布方面,家用视听设备制造类60家(31.6%)、基础软件服务类36家(18.9%)、集成电路制造类31家(16.3%)、化工设备制造类27家(14.2%)、发电装备制造类11家(5.8%)、汽车制造类11家(5.8%)、航天器制造类14家(7.4%);在企业规模方面,1 000人以上68家(35.8%)、500~1 000人39家(20.5%)、200~500人57家(30.0%)、200人以内26家(13.7%);在受访者职位方面,企业总经理20人(10.5%)、运营经理49人(25.8%)、研发主管63人(33.2%)、技术部门主管42人(22.1%)、其他管理人员16人(8.4%)

(1)因变量——模块创新和架构创新。现有对产品模块创新和架构创新的实证研究比较缺乏,特别是对架构创新内涵、维度缺少清晰认识和有效检验。本文整合Henderson & Clark[29]和Magnusson等[30]对模块创新和架构创新的特征描述,借鉴李宏贵和熊胜绪[31]、游博和龙勇[1]的研究,采用4个题项测度模块创新;综合张刚和许乾[5]及朱瑞博等[32]的研究,从5个维度刻画架构创新。

(2)自变量——技术集成能力。参考郭亮等[18]的技术集成能力维度划分,从4个方面刻画技术集成能力。

(3)调节变量。①利用式学习与探索式学习。借鉴朱朝晖和陈劲[34]、Lichtenthaler[35]的研究,分别采用4个题项测度利用式学习和探索式学习;②模块可降解性。借鉴Tiwana[33]以及游博和龙勇[3]的研究,从4个方面测度模块可降解性。

(4)控制变量——企业规模和行业特征。用员工人数代表企业规模,将行业特征设置为虚拟变量,参考已有研究对模块化行业的普遍认定与高新技术产业统计分类标准,将除汽车制造、发电装备制造及化工设备制造之外的行业均归属于高新技术行业。高新技术行业赋值为1,其它行业赋值为0。

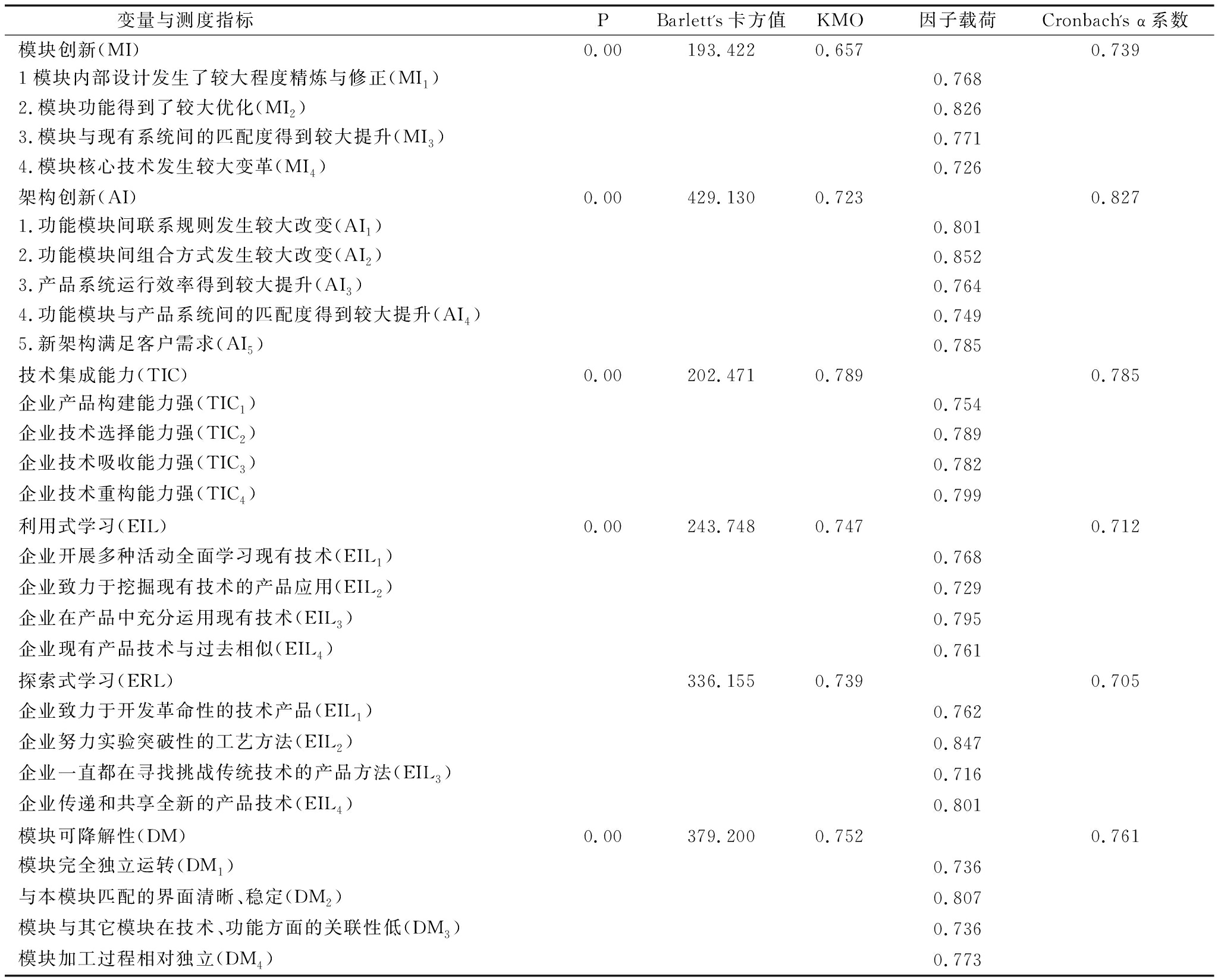

3.1.1 探索式因子分析

表1显示,主要变量的KMO值大于0.6,Barlett球型检验的卡方值较大而P值小于0.001(拒绝零假设),因而适合对主要观测变量进行因子分析。在基于因子分析法作适合性判断后,运用主成分分析法提取公因子并确定因子个数。表2显示了主要变量因子提取结果。

表1 探索性因子分析结果

表2 研究变量因子提取结果

3.1.2 验证性因子分析

使用AMOS软件对每个潜变量测量模型进行参数估计,得到表3所示的主要变量验证性因子分析结果。各个变量的χ2/df均小于3,GFI与CFI大于0.9,RMSEA小于0.08,各回归系数均大于0.6(多数都大于0.7),并在p<0.001的水平上通过显著性检验。因此,各变量测量模型拟合度良好,因子结构通过验证。

表3 研究变量验证性因子分析结果

注:C.R. =回归系数/标准误;AVE=平均变量抽取;χ2/df=相对卡方; GFI 是拟合优度指数;CFI 是比较拟合指数;RMSEA是近似误差均方根

信度一般采用Cronbach's α系数检验。如表1所示,所有变量的Cronbach's α系数均大于0.7,说明各变量及其对应题项的内部一致性较高、信度良好。

效度反映指标体系的有效性,一般分为内容效度、判别效度与收敛效度3种。首先,由于本文变量及对应指标均引自国内外权威期刊,且指标经过严格回译与本土化修正,保证了变量及指标内容效度;其次,表4显示相关性系数表对角线上的加粗数值(变量AVE值平方根)大于对应变量所在行、列的相关性系数值,表明主要变量具有良好判别效度;最后,验证性因子分析结果(表3)表明,变量指标因子载荷大于0.6且变量AVE值大于0.5,组合信度大于0.7,因而变量收敛效度通过检验。

表4提供了各变量均值、标准差及相关性系数等统计结果。其中,技术集成能力与模块创新(r=0.596,p<0.01)、架构创新(r=0.576,p<0.01)皆显著正相关;模块可降解性与模块创新(r=0.121,p<0.01)、架构创新(r=0.252,p<0.01)显著正相关;利用式学习与模块创新(r=0.316,p<0.01)显著正相关;探索式学习与模块创新(r=0.273,p<0.01)、架构创新(r=0.243,p<0.01)显著正相关。这些结果为假设检验提供了初步证据。

表4 变量描述性统计与相关性系数

注:N=190; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001。对角线上加粗数值为对应变量AVE值平方根.

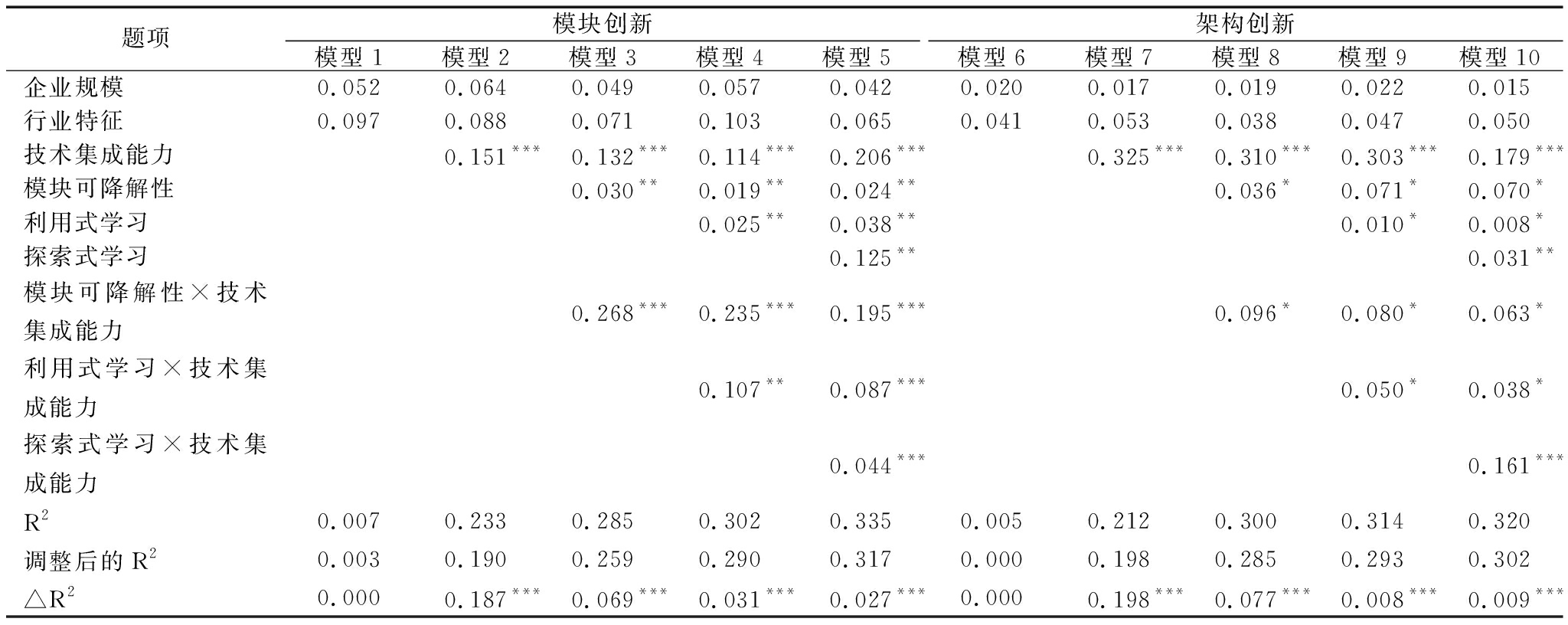

运用SPSS软件的多元线性回归功能对主要研究假设进行检验。对自变量及调节变量作均值中心化处理,以消除引入交互项后产生的多重共线性问题。运用Harman单因子检测法对问卷全体测度指标进行因子分析,检验结果显示所有测度指标的因子分析结果解释了总方差的64.293%,其中,第一主成分载荷量占17.004 %,未达到多数。因此,单因子并未出现,且第一因子并未能解释协方差的主要部分,表明不存在严重的共同方法偏差。

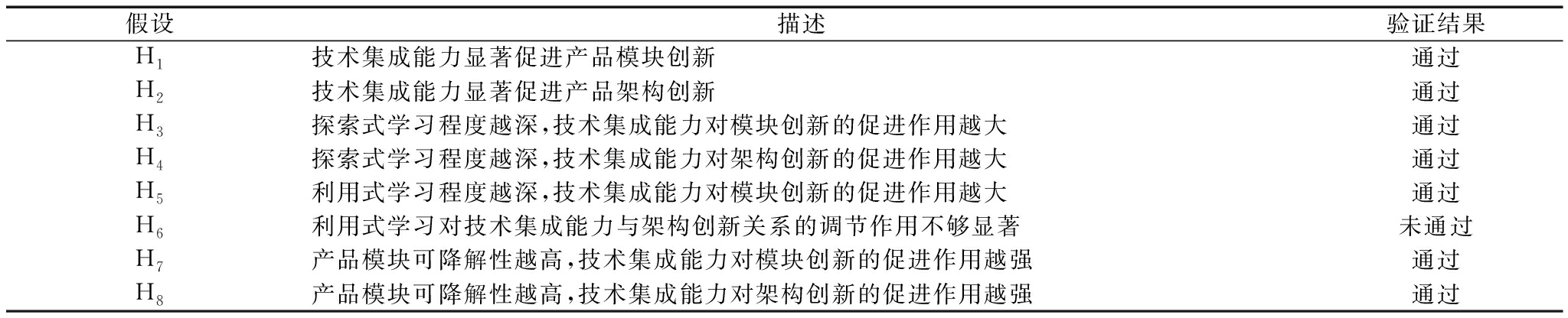

表5显示了层级回归结果,由以模块创新为因变量的左半表(模型1-5)与以架构创新为因变量的右半表(模型6-10)组成。模型5与模型10的结果显示:①企业规模、行业特征对两个层次产品创新的影响皆不显著,而技术集成能力与模块创新、架构创新的回归系数分别为0.206(p<0.001)和0.179(p<0.001),表明技术集成能力与两种创新之间的正相关性显著,假设H1与H2获得支持。由此可见,技术集成能力直接影响模块创新和架构创新的实现;②探索式学习与技术集成能力的交互项回归系数为0.044(p<0.001)和0.161(p<0.001),探索式学习在模块创新和架构创新的实现路径上具有显著正向调节作用,假设H3、H4获得支持。利用式学习与技术集成能力的交互项对模块创新的回归系数为0.087(p<0.001),表明利用式学习对模块创新的正向调节效应显著,假设H5成立。利用式学习与技术集成能力的交互项对架构创新的回归系数为0.038(p<0.1),表明利用式学习的调节作用依然显著,但与探索式学习(0.161,p<0.001)相比,调节作用比较小,假设H6不成立。利用式学习调节作用显著的原因是其主要体现在模块创新方面,而模块创新与架构创新之间可能存在一定联系,因此模块创新对架构创新有一定促进作用;③模块可降解性与技术集成能力交互项的对应回归系数分别为0.195(p<0.001)和0.063(p<0.001),因此模块可降解性在技术集成能力与模块化产品创新的关系中存在正向调节作用,假设H7、H8通过检验。具体检验结果如表6所示。

表5 层级回归结果

表6 假设验证结果

本文结合本土模块供应商与发达国家模块集成商的竞合关系以及企业实地调研中发现的问题,对企业技术集成能力与两类模块化产品创新的关系、利用式和探索式学习以及模块可降解性在这两条影响路径中的作用机制进行了实证研究,并通过带调节项的层级回归方法对研究假设进行了检验。研究结果如下:

(1)在模块化产品创新的直接影响因素方面:技术集成能力与模块创新存在显著正相关关系;技术集成能力与架构创新存在显著正相关关系。

(2)在组织学习调节效应方面:探索式学习在模块创新和架构创新的实现路径中均存在正向调节作用;利用式学习在模块创新的实现路径中存在正向调节作用;与探索式学习的调节作用相比,利用式学习对架构创新的调节作用较小。

(3)在模块可降解性调节效应方面:模块可降解性在企业技术集成能力与两类产品创新的关系中均存在显著正向调节效应,表明本土模块供应商承接模块的可降解性水平越高,企业通过技术集成方式更容易实现模块创新和架构创新,创新价值更高。

(1)技术集成通过多元化的技术交叉融合、碎片化技术再整合,达到了模块功能升级、模块边界延伸以及集成模块内部技术突破的效果。这种技术集成创新模式有别于原始创新,体现出创新的高效率、低投入、低风险等特征。同时,模块技术集成提升了集成模块相对于模块集成商而言的选择权价值,通过技术积聚效应提升了同行竞争者创新模仿的技术门槛,并使得创新价值获取具有更高独占性。因此,模块技术集成拓展了模块供应商的利润空间,巩固了市场占有率,抢占了市场先机,并成为实现企业价值链位势攀升的有效途径。由于架构创新严重依赖于技术集成基础即企业技术集成能力,而企业技术集成能力作为一种特殊的动态能力,通过产品构建、技术选择、技术吸收以及技术重构四大功能的发挥,系统实现新技术市场信息、新知识、需求动态等要素融合,从而形成新技术架构,实现架构创新,通过开发新产品或降低产品成本等提高企业创新绩效[23]。

(2)两种组织学习方式的正向调节效应表明,模块化产品创新依赖于组织学习与技术集成能力协同。产品模块创新和架构创新依赖于由技术集成能力主导的集成创新,但模块供应商的主动学习行为强化了自身知识基础[21],扩展了企业知识存量,为模块创新或架构创新的顺利开展提供了坚实基础。一方面,由探索式学习形成的技术知识可以从根本上丰富企业知识存量,为模块化产品创新的顺利开展提供坚实基础,以便在需要时快速高效获取知识,加快模块化产品研发进程。同时,探索式学习为企业技术研发提供了更多知识与技术组合,根本上改进了企业获取的知识属性。另一方面,在模块生产商进行技术集成创新过程中,利用式学习不断深化现有知识和技能价值,从而为技术集成和再集成提供准确、快速的支持。模块供应商基于既有知识的模块创新行为在研发成本、速度以及效率上都具有更大优势,从而发挥现有技术集成能力潜能,实现模块成本、价格、质量、功能改进,完善产品模块设计,推动产品功能升级。

(3)模块可降解性作为集成商战略控制与发包模块加工技术及知识可降解性(或创新自由度)的综合表征参数,集中体现了它们对产品模块自由度、开放性、外源性技术知识阻断、创新价值逆向吸收等与本土企业产品创新密切相关要素的影响。也就是说,伴随模块可降解性的提升,基于技术集成的模块创新实现过程更顺畅,同时,模块生产厂商对模块可分割知识,特别是产品架构知识的识别和利用更容易,模块供应商基于技术集成能力的产品模块创新和架构创新也更容易实现。承接模块的可降解性越高、集成商战略控制程度越低且本土模块供应商从事的模块生产活动越偏离依图纸加工、代工生产等制造模式,集成商基于外围知识针对外包模块创新的逆向价值吸收、价值倾榨以及对模块化创新的外源性技术阻断、封锁等行动越弱化,且发包模块的创新自由度更大、创新模式更为开放,使得模块创新和架构创新发起企业能够获得更高创新价值,进而提升创新绩效。

参考文献:

[1] 游博,龙勇.技术集成能力对模块创新绩效的影响及相关调节效应分析[J].软科学, 2016(5):45-49.

[2] 史本叶, 李泽润.基于国际专业化垂直分工的中国制造企业产业升级研究[J].商业研究,2014(1): 48-54.

[3] 唐海燕, 张会清.产品内国际分工与发展中国家的价值链提升[J].经济研究, 2009(9): 81-93.

[4] 杨水利,易正广,李韬奋. 基于再集成的“低端锁定”突破路径研究[J].中国工业经济, 2014(6): 122-134.

[5] 张米尔, 杨阿猛.基于技术集成的企业技术能力成长[J].研究与发展管理, 2004, 16(6): 79-84.

[6] 郭亮, 崔嵩, 于渤. 技术集成能力内涵及其维度构成的实证研究——以装备制造企业为例[J]. 科学学研究, 2014,32(8): 1271-1280.

[7] NERKAR A, ROBERTS P W. Technological and product-market experience and the success of new product introductions in the pharmaceutical industry [J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8/9):779-799.

[8] 张刚, 许乾.模块化产业结构中的企业自主创新[J].中国软科学, 2007(4): 49-56.

[9] DOSI G. Sources, procedures, and microeconomic effects ofinnovation[J]. Journal of Economic Literature, 1988,26(3):1120-1171.

[10] HULT G T M, KETCHEN D J, SLATER S F. Information processing, knowledge development, and strategic supply chain performance[J]. Academy of Management Journal, 2004,47(2):241-253.

[11] 谢洪明,葛志良,王成.社会资本、组织学习与组织创新的关系研究[J].管理工程学报, 2008,22(1):5-10

[12] 郝斌,吴金南,刘兰石.模块化组织治理问题研究[J].外国经济与管理,2010,32(5):17-24.

[13] 陈向东.模块化在制造企业知识管理战略设计中的应用-我国航空企业国际转包生产的模块化战略分析[J].中国工业经济,2004,1(1):36-42.

[14] 吴剑.中小企业集成能力影响创新绩效的实证分析[J].预测,2011(5):18-21.

[15] HOLLENSTEIN H. A composite indicator of a firm's innovativeness: an empirical study based on survey data for for Swiss manufacturing[J]. Research Policy, 1996,25(4): 633-645.

[16] 胡晓鹏.模块化整合标准化:产业模块化研究[J].中国工业经济, 2005(9):67-74.

[17] 张方华,吴剑.中小企业集成能力影响创新绩效的实证研究-以苏南地区为例[J].预测,2011(5):18-24.

[18] 郭亮,于渤,罗晓光,等.企业技术集成能力的测量与功效[J].研究与发展管理,2016,28(3):55-66

[19] 蒋璋生,胡珑瑛.不确定条件下知识获取能力对技术创新联盟稳定性的影响[J].管理工程学报,2010,24(4):41-47.

[20] 李晓华.模块化、模块再整合与产业格局的重构——以“山寨”手机的崛起为例[J].中国工业经济,2010(7):136-145.

[21] 王毅,吴贵生.以技术集成为基础的构架创新研究[J].中国软科学,2002(12):66-70.

[22] BRUSONI S,PRENCIPE A. Unpacking the black box of modularity: technologies,products and organizations[J]. Industrial & Corporate Change,2001,10 (1) :179-205.

[23] GRANDORI A,SODA G. Inter-firm networks: antecedents,mechanisms and forms [J]. Organization Studies,1995,16 (2):183-214.

[24] COHEN W M,LEVINTHAl D A. Absorptive capacity: a new perspective on learning andinnovation[J]. Strategic Learning in A Knowledge Economy,1990,35 (1):39-67.

[25] 冯增田,郝斌.模块化对产品创新影响的实证研究-组织学习和关系网络的调节效应[J]. 技术经济,2014,33(2): 1-8.

[26] CHESBROUGH H W,TEECE D J. When is virtual virtuous? integrated virtual alliances organizing for innovation[J]. Harvard Business Review,1996,65-73.

[27] LANGLOIS R N.The vanishing hand: the changing dynamics of industrial capitalism[J]. Industrial and Corporate Change,2003,12(2): 351-385.

[28] 郝斌,ANNE-MARIE GUERIN. 组织模块化对组织价值创新的影响: 基于产品特性调节效应的实证研究[J]. 南开管理评论,2011,14(2):126-134.

[29] HENDERSON R,CLARK K B. Architectual innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J]. Administrative Science Quarterly,1990,35(1): 9-30.

[30] MAGNUSSON T,LINDSTROM G,BERGGREN C. Architectural or modular innovation? managing discontinuous product development in response to challenging environmental performance targets[J]. International Journal of Innovation Management,2003,7(1): 1-26.

[31] 李宏贵,熊胜绪.互补资产对突破式创新绩效的影响研究——一个理论模型[J].科学学与科学技术管理,2010(7):64-71.

[32] 朱瑞博,刘志阳,刘芸.架构创新、生态位优化与后发企业的跨越式赶超——基于比亚迪、联发科、华为、振华重工创新实践的理论探索[J].管理世界,2011(7):69-97.

[33] TIWANA A. Does technological modularity substitute con trol? a study of alliance performance in software outsourcing[J]. Strategic Management Journal,2008,29(7): 769-780

[34] 朱朝晖,陈劲.探索性学习和挖掘性学习的协同与动态:实证研究[J].科研管理,2008(6):1-9.

[35] LICHTENTHALER U. Absorptive capacity,environmental turbulence,and the complementary of organizational learning process [J].Academy of Managementlourna1,2009,52(4):822-846.

Zhang Yu, Long Yong

(College of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400045,China)

Abstract:In order to explore how local enterprises to achieve modular product innovation and to break through the "low-end locking", this study applies the multiple regression method to analysis the impact of technology integration capabilities on modular product innovation and the moderating effect of exploitative learning, exploratory learningand module degradation,using the data of 190 local enterprises. The empirical results show that the technology integration capability has a significant direct impact on module innovation and architectural innovation. Exploratory learning has significant positive moderating effect in the linkages between technology integration capability and itsrelated two types of modular productsinnovation. There is a significant positive moderating effect of the exploitative learning in the linkages between technology integration capability and module innovation, but limited effect on architectural innovation. The degradability of modules has significant positive moderating effects in the relationship between technology integration capability and two types of modular products innovation.

Key Words:Module Innovation; Architecture Innovation; Technology Integration Capability; Organizational Learning; Module Degradation

文章编号:1001-7348(2018)13-0102-08

文献标识码:A

中图分类号:F406.3

DOI:10.6049/kjjbydc.2017080511

作者简介:张煜(1984-),男,湖北黄石人,重庆大学经济与工商管理学院博士研究生,研究方向为战略联盟、供应链合作、技术创新;龙勇(1963-),男,湖南凤凰人,博士,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师,研究方向为企业战略、合作创新。

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71172081);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20110191110031)

收稿日期:2017-11-03

(责任编辑:胡俊健)