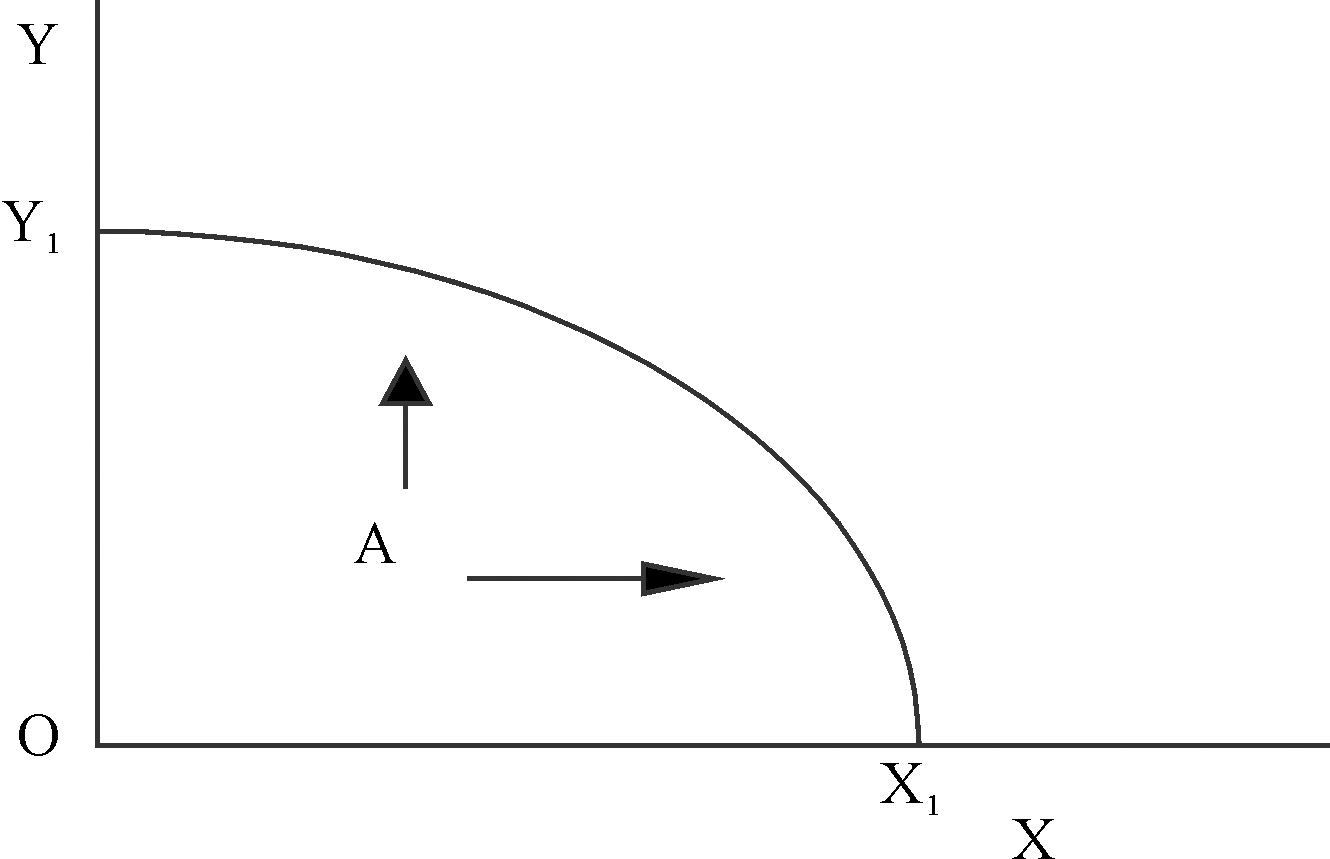

图1均衡式创新

吴剑平

(云南师范大学 历史与行政学院,云南 昆明 650500)

摘要:计划经济体制导致资源使用效率低下,社会中存在大量非均衡市场和领域,这为中国企业实施均衡式创新创造了条件。随着均衡式创新的帕累托改进空间逐渐缩小,利用非均衡式创新提升资源使用效率已刻不容缓。在非均衡式创新过程中,政府极易侵入社会主体创新边界,导致创新租值降低或耗散。政府对创新主体的财政资金扶持容易对创新预算形成软约束,导致创新目标替代,强化创新主体的风险偏好,放大创新系统风险,诱发俘获政府行为,最终导致创新企业逆向淘汰。因此,明确政府在创新活动中的边界与风险,对我国实施创新驱动发展战略至关重要。

关键词:非均衡式创新;预算软约束;风险偏好;租值耗散;风险识别

改革开放前,由于计划经济体制约束,中国社会资源使用效率极其低下,出现了大量非均衡市场与领域。20世纪80年代成立的民营企业,利用价格机制,结合供给与需求手段,改善了非均衡情况,提升了资源使用效率,推动了中国经济高速增长。但随着市场经济体制逐步完善,资源配置效率持续提升,仅通过填补式帕累托改进已无法实现资源配置效率跃升。因此,如何运用创造性破坏即非均衡式创新活动,打破资源配置低效率均衡,实现更高资源使用效率的均衡,拓展社会生产可能性边界已刻不容缓。在此背景下,国家实施了创新驱动发展战略。那么在此战略中,政府应扮演怎样的角色?政府在创新战略中的最优责任边界在哪里?如果政府利用财政资金资助创新主体,会产生什么样的风险?解答这些问题对于我国创新驱动发展战略实施意义重大。

市场的动态性使得社会资源配置时刻处于变动中,呈现出“非均衡-均衡-非均衡”的演进逻辑。而推动资源配置实现非均衡向均衡演进的首要动力是创新。按照“非均衡-均衡-非均衡”的市场演进逻辑,可将创新活动分为均衡式创新与非均衡创新。这种创新类型划分是对创新活动中资源配置状态的描述。从最基本的角度而言,创新活动是资源配置行为的外在表现。创新均衡是指创新活动中各种相互关联的创新因素(创新资源、目标等)在既定范围内变动,形成彼此之间相对平衡、稳定的状态,即创新行为已经达到当下社会环境所能允许的资源配置均衡点。通常在经济学中,均衡点即最优点。因此,达到均衡状态时,创新活动相关主体处于一种谁也不愿意改变或打破这种均衡的状态。而非均衡式创新是指,通过对资源、组织形式、生产技术进行重新组合,打破均衡时资源配置效率锁定状态,改变生产要素的相对价格,继而提升经济体的资源使用效率,推动生产边界右移。

应当注意的是,均衡式-非均衡创新是比渐进式创新或颠覆式创新更为基础的类型划分方式。前者从资源配置角度划分创新类型,后者则是从创新形式视角描述创新活动。因此,前者的概念界定更为基础,也更接近创新本质。由于均衡式-非均衡式创新概念更为基础,基于该视角分析跨时多空间背景下的国家创新战略更具优势,而后者更适用于对具体行业或部门的技术变迁进行描述。从某种意义上说,颠覆式创新和渐进式创新是对创新行为的描述方式,而不是对创新活动的划分方式。综上所述,本文从资源配置视角,采用均衡-非均衡式创新概念,探究社会创新活动。

奥地利学派认为,人的行为遵循理性法则,创新活动亦是如此。均衡式创新的价值在于:发现社会或市场配置中的非均衡领域或区域,运用价格机制和供给与需求工具,使其达到均衡。在一个完全竞争的市场中,理论上不存在非均衡区域或领域,这是因为绝对理性、完全信息、零交易成本的假设不允许出现非均衡市场。一旦脱离完全竞争市场的假设前提,就会出现大量、长期的非均衡市场,正如现实社会中存在的失业等劳动力过剩或短缺问题。当企业家处于非均衡领域时,可以运用市场价格机制和供给与需求手段对这些资源进行重新配置,进而提升社会整体资源使用效率。通常而言,均衡式创新大量出现在市场机制建立之初,这是由于该时期市场中的价格机制、信息机制等不完善,资源配置效率尚未达到最优。如果承认中国第一代企业群体中存在创新行为,那么大多数创新行为属于均衡式创新,即运用市场和企业力量改善市场资源配置不均衡的状态。

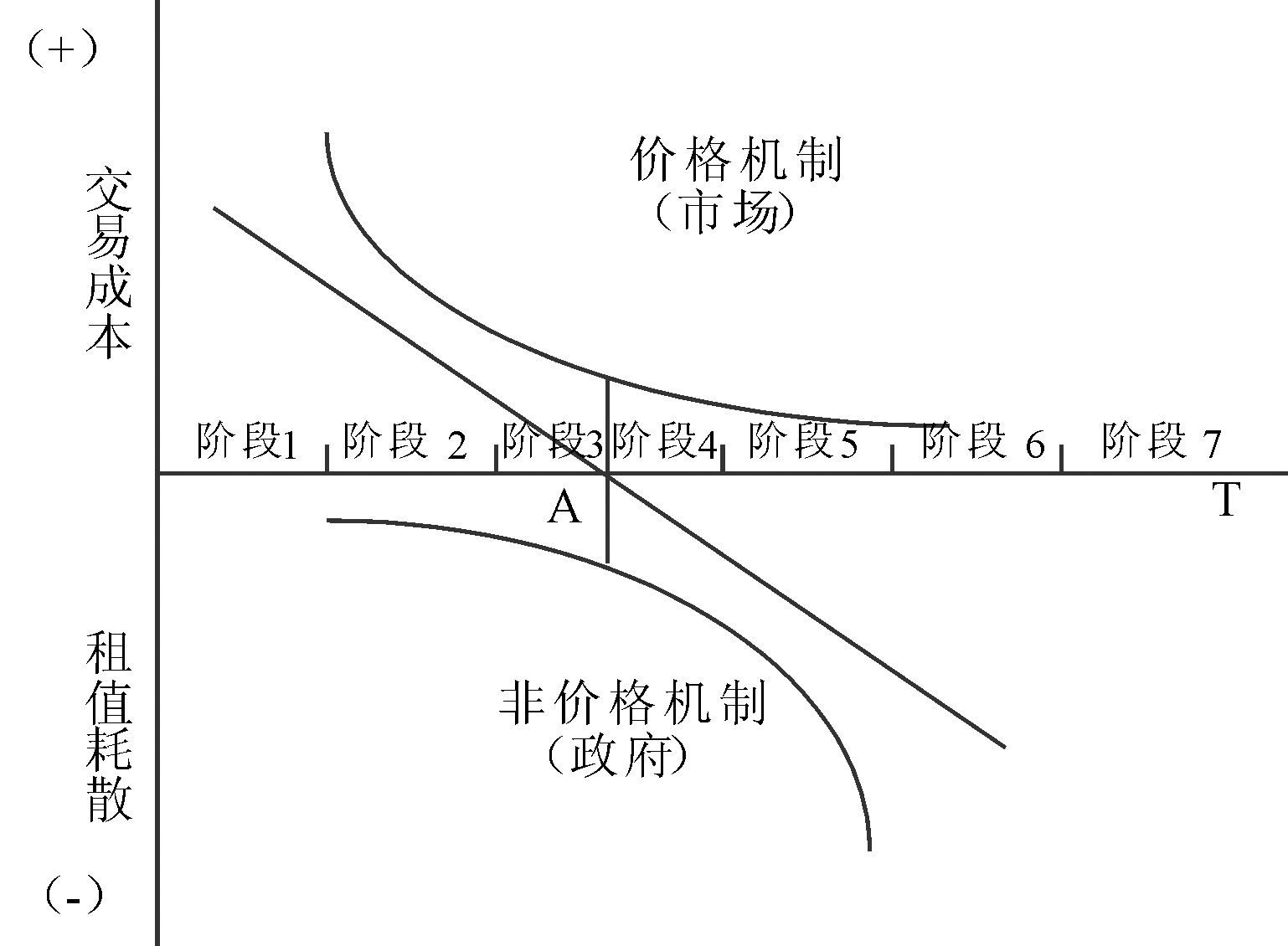

在现实生活中,非均衡市场的产生不仅是市场机制落后或缺失的表现,而且在公共权力盛行的国家,非均衡市场很大程度上是政府公共权力阻隔市场运行的结果。不恰当的行政命令、不合时宜的公共政策,都会限制资源在市场中自由流通,进而阻碍市场价格机制运作,降低资源使用效率,产生大量非均衡领域。因此,绕过干预市场运作的政策命令,运用市场机制提升资源使用效率,是一种重要的均衡式创新路径(20世纪90年代,众多贸易类企业,都曾经有着称之为打擦边球的事实,即是此类行为的体现)。虽然均衡式创新对于提升社会资源使用效率具有重要意义,但应当注意的是,其本质仍是帕累托改善。该类创新主要用以改善市场非均衡,具有技术难度小、创新周期短、不确定性小等特点,适合风险偏好中性的套利者采用,具体运行逻辑如图1所示。

图1均衡式创新

图1中,X、Y分别代表该经济体生产的两种产品,曲线X1Y1代表这两种产品的生产可能性边界,曲线上的任一点都代表该经济体已达到资源配置最优。当某些原因(或是市场机制不完善或公共权力干预等)导致两种产品的组合停留在A点,显然此时未达到资源配置最优。均衡式创新实施的关键在于,发现资源配置未到最优的情形(如图1中A点),引导其向上方或右方实施创新,进一步提升社会资源使用效率,推动全社会的生产可能性边界右移,扩大社会产量和财富,这一点在中国企业发展进程中得到充分体现。例如,联想公司发现国内市场对计算机有着庞大需求,但国内企业无法满足,于是从香港地区采购计算机配件组装成整机,填补了市场空缺,扩大了社会财富。

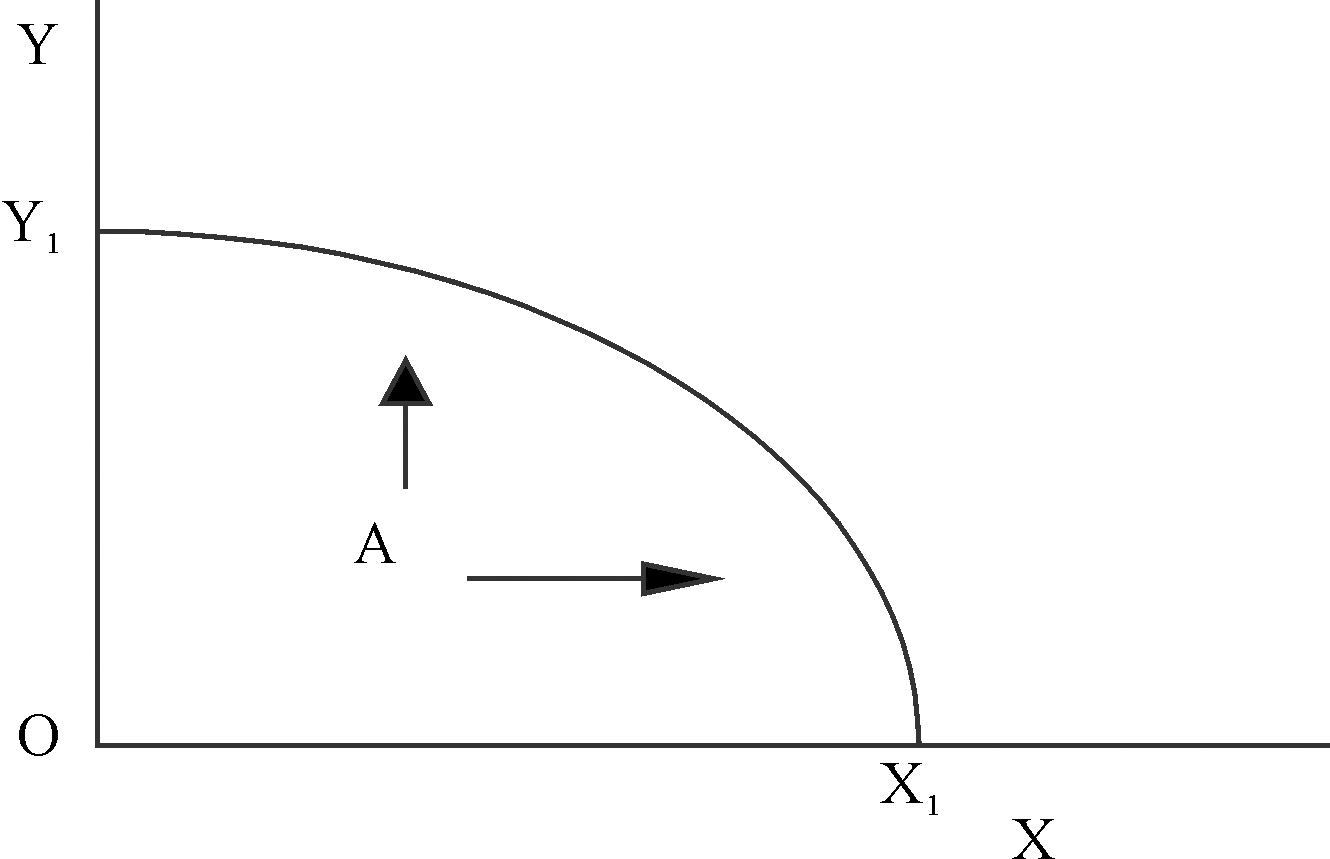

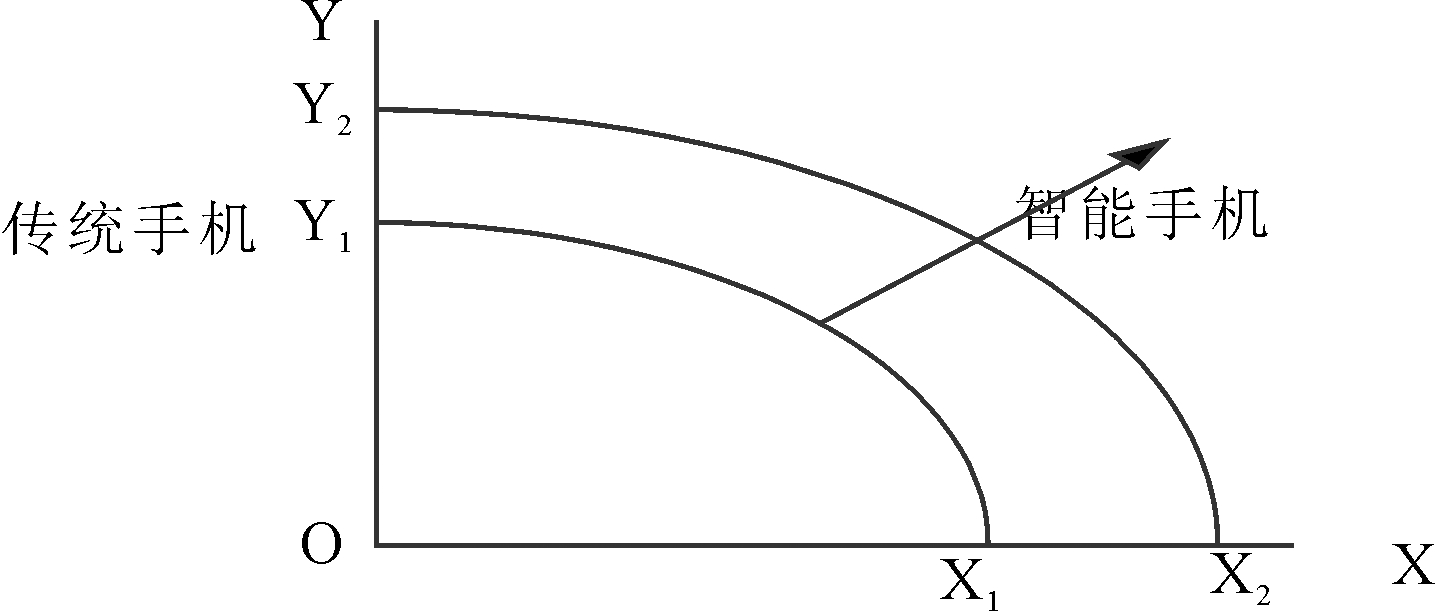

如上文所述,均衡式创新是帕累托改善行为。当市场机制逐步完善或公共权力对市场的干预减少时,市场非均衡领域出现机率就会降低,均衡式创新发生概率也会降低。也就是说,随着市场资源配置效率逐步提升,效率均衡逐渐达成,通过填补式创新行为已经难以提升社会整体资源使用效率。在此情况下,运用具有破坏性的创造行为,打破低效率均衡,推动资源配置向更高效率的非均衡演进尤为必要。非均衡式创新的实施者通常具有较强的企业家精神,拥有比常人更强的风险偏好,对社会发展趋势的预见也更具前瞻性,通过对新技术、商业模式、组织方式进行重组或完善,扩展社会生产的可能性边界。非均衡式创新打破了旧式低效率资源配置状态,推动社会资源配置在更高水平的使用效率上形成非均衡,这反过来又为均衡式创新提供了平台。因此,此类创新是推动社会发展的源动力,如苹果公司对手机通信行业的颠覆便属于非均衡式创新。1983年摩托罗拉发明了世界上第一台手机,在其后很长一段时间内各手机厂商对传统手机的改进行为即为均衡式创新。这种均衡式创新行为在一定程度了满足了人们对手机通信的需求,提升了通信资源使用效率。但随着传统手机厂商进入者越来越多,帕累托改善空间越来越小,如果不进行颠覆性非均衡创新,资源使用率就无法向更高层次跃升。这种状态被苹果公司在2007年推出的IPhone智能手机打破。智能手机对于传统手机有着革命性的变化,这类技术创新极大拓展了通讯行业的发展边界,打破了传统手机市场资源使用效率的低层次均衡,创造了更高层次的帕累托最优,为均衡式创新的帕累托改善提供了发展空间,推动了社会进步。此类创新逻辑和市场演进过程如图2所示。

图2手机行业中非均衡式创新

图2中 ,X1Y1表示传统手机行业的生产可能性边界,即资源配置最优线。显然,传统手机行业资源配置只要在X1Y1的左侧,就存在着均衡式创新帕累托改善空间。但是当可能性边界到达X1Y1时,均衡式创新已经无法继续扩展社会的生产可能性边界。此时,只有通过非均衡式创新推动资源配置效率向更高层次提升。于是以iPhone为代表的智能手机出现,打破了传统手机行业资源配置的低效率均衡,将智能手机的生产可能性边界拓展至X2Y2,创造了巨大的帕累托改善空间,为智能手机行业其它进入者实施均衡式创新创造了条件。与均衡式创新相比,非均衡式创新在技术难度、风险程度、创新周期等方面面临的困难更大。因此,只有当主体能够获得足够的市场利润,才能激励其实施非均衡式创新行为,如苹果公司由此获得了巨大的市场回报。Canaccord Genuity发布的报告显示,2016年第四季度苹果公司占有全球智能手机行业18%的市场份额,获得了整个产业92%的利润(85亿美元),市值一度突破7 000亿美元,成为人类历史上回报最高的科技公司,也是全世界公认的最伟大的企业之一。该案例再一次证明了非均衡式创新行为无论是对社会还是企业都有着巨大意义。

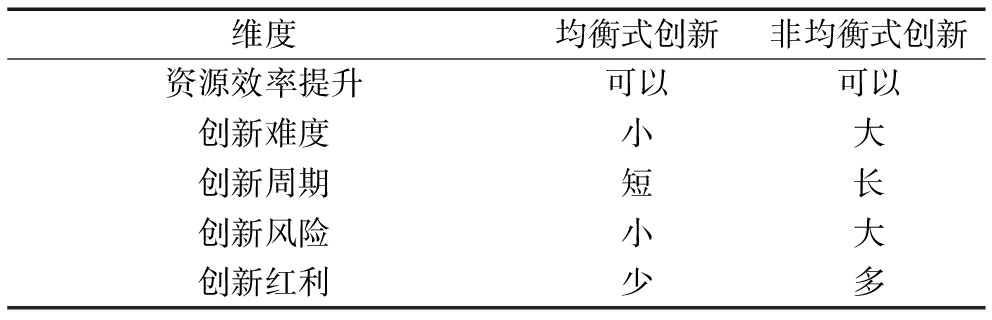

无论是均衡式创新,还是非均衡式创新,其本质是一致的,即提升社会资源使用效率、拓展社会生产可能性边界,但二者也存在如下差异:

(1)创新行为困难程度。均衡式创新倾向于采用成熟技术,创新难度较小;非均衡式创新倾向于采用新技术,创新难度更大。

(2) 创新行为周期。均衡式创新的关键在于发现、识别市场非均衡领域,并予以填补,要求创新主体拥有快速行动的能力,以压缩创新周期;非均衡式创新面临的不确定性较大,必须以精确的理性、完美的计划为基础,并且此类创新是对新技术进行组合,创新周期更长。

(3)创新行为风险程度。均衡式创新主体在于发现市场非均衡领域,其决策面临的不确定性较小,风险也较小,适用于风险规避者和风险中性者采用;非均衡式创新缺乏模式借鉴,创新主体决策风险程度更高,对其风险偏好的要求也更高。

(4) 创新行为收益。无论是均衡式创新还是非均衡式创新,都提升了资源使用效率,均可获得创新红利。但是二者在创新难度、周期及风险方面存在差异,导致创新红利有所不同。通常而言,均衡式创新的红利要比非均衡式创新少。二者异同如表1所示。

表1均衡式创新与非均衡式创新比较

综上所述,无论是均衡式创新还是非均衡式创新,都提升了资源使用效率,存在着较为显著的正外部性,并且这些活动都存在一定的风险。因此,根据这一逻辑,创新主体很容易形成这样的诉求,即政府应当且必须介入创新活动。

创新有助于提升社会资源使用效率,但社会资源使用效率还受竞争机制影响。竞争机制可根据是否采取市场价格,分为价格机制与非价格机制。价格机制是指以价格作为决定竞争胜负的标准,非价格机制是指以价格之外的标准作为决定竞争胜负的标准。当前正在开展的“大众创业、万众创新”,其本质就是明确市场、企业价格机制在创新活动中的主体地位,充分发挥其作用。而政府介入创新活动的实质是,以政府非价格机制替代价格机制在创新中的主体地位。

价格机制与非价格机制是两种不同的社会竞争机制,但二者在运行过程中均会产生一定成本。通常来说,非价格机制会带来一定的租值耗散,造成社会资源浪费;价格机制会产生交易费用。现实中,创新活动从来就不是完全的、纯粹的价格机制或非价格机制行为,而是两种机制共同作用的结果。

综上可知,在创新活动中,政府与市场之间不应是替代关系,而是基于边界的协作关系。在创新过程中,政府以非价格机制介入会带来租值耗散,而创新主体运用价格机制会产生交易成本。从理论上看,这两种机制在创新活动中的最优边界确立原则为:在某一范围内,采取此类机制产生的费用较其它机制更少。在创新活动中,当采用政府非价格机制时,节省的交易费用大于其产生的租值耗散,那么在此边界内,采取政府行为是可行且合理的;反之,当政府介入节省的交易费用少于其产生的租值耗散时,政府就应退出,发挥市场价格机制的作用,如图3所示。

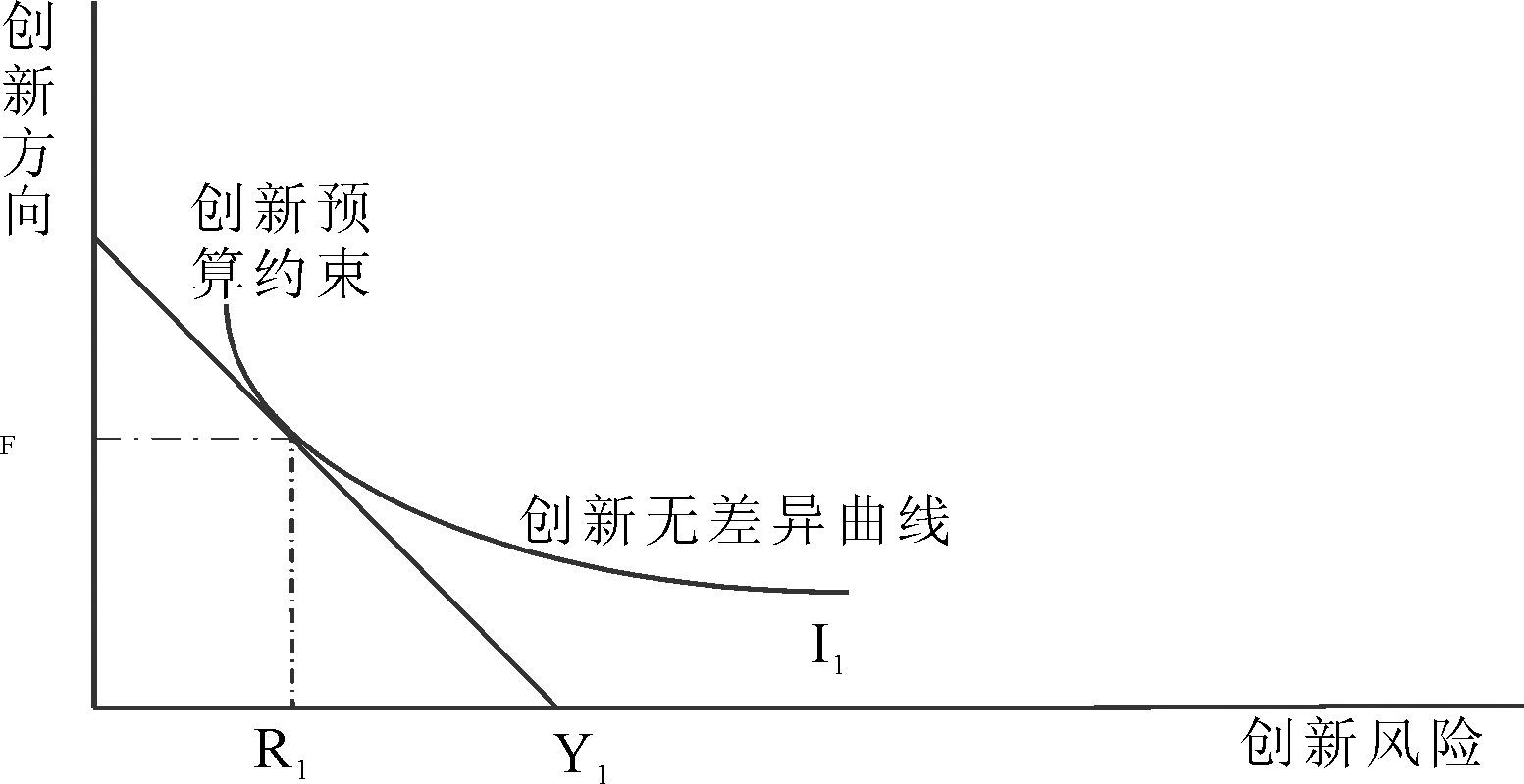

图3价格机制与非价格机制在创新活动中的边界

图3中,横轴T代表创新活动的各个阶段,纵轴的上半部分表示采取价格机制产生的交易成本,下部分表示政府介入导致的租值耗散。显然,在A点左侧,也就是创新活动的1-3阶段,政府介入是有效的,因为这个阶段,采取非价格机制带来的耗散要小于价格机制产生的交易成本;随着创新周期延伸,创新阶段进入A点左侧的4-7阶段,此时政府介入带来的租值耗散要大于价格机制产生的交易成本。因此,对于政府而言,其介入创新活动最大边界就是A点,最优阶段是创新活动的1-3阶段,一旦越过A点就会导致创新活动的租值耗散加剧,降低创新收益。当创新阶段处于A点左侧时,从社会效率的角度而言,政府介入或干预创新活动是有效的;当处于A点右侧时,就应充分发挥市场机制的作用。但在现实生活中,政府过度介入创新活动,导致创新租值耗散加剧,主要原因在于:①政府不知道介入创新活动的最优点所在位置,从而出现越位;②政府即使知道最优创新介入点,但政府行政活动或公共政策具有时效性、长期性,导致越界,带来社会福利损失。因此,政府介入或干预创新活动必须控制在合理且最优边界内。

创新是主体对于创新成本与收益精心计算后的理性行为。创新主体在创新方向、风险程度、技术运用等方面的选择是通过精心计算创新的市场成本和收益、结合现有创新预算(创新预算是创新主体为完成创新行为,所配备的创新资源,主要包括人力、物力、财力、信息等)得到的最优解。因此,创新硬预算约束,可以保证创新主体对创新风险、方向的把握更加理性,避免选择超出自身资源承受力的非理性行为。同时,在给定创新硬预算的情况下,可以保证创新主体更加高效地利用既有创新资源,保证创新目标的统一性。因此,创新硬预算约束是保证创新活动顺利进行和控制创新风险扩散的重要工具,如图4所示。

图4创新预算约束下的创新选择

图4表明,对创新主体而言,在给定创新预算约束Y1和创新主体的无差异曲线I1后(假定主体的创新偏好不变),该主体能选择的最优新方向为F,最佳风险承担度为R1,即无差异曲线与创新预算约束线的切点,该选择对于创新主体而言是理性且最优的。如果不改变创新预算约束,创新主体就会沿着最优创新方向和最佳风险承担度进行创新活动。

政府介入创新活动后,创新活动的外部环境会发生较大改变。由于大多数创新活动都具有正外部性,当未得到政府支持时,会导致创新数量不足。对于绝大多数政府而言,其对创新活动的支持往往是简单的资金支持,即利用公共财政资金对某些符合政府创新偏好的创新主体(主要是企业、高校、科研机构等)进行资金扶持。这种财政资金注入形式带来的最直接后果就是减弱创新预算软约束。预算软约束对应的是预算硬约束。预算硬约束是指,经济组织的一切活动都以自身拥有的资源为限,这也是优胜劣汰的市场机制运行的重要前提。在给定的创新主体预算硬约束条件下,创新主体会基于市场法则对创新风险和创新方向进行优化,以实现市场资源使用效率最大化。政府介入创新活动后,尤其是以公共资金扶持创新主体的形式介入,会减弱既有的创新预算约束,可能产生两种后果:强化创新主体风险偏好,提高创新失败概率;改变既定创新目标,使创新方向偏离市场最优,降低资源使用效率。具体如图5、图6所示。

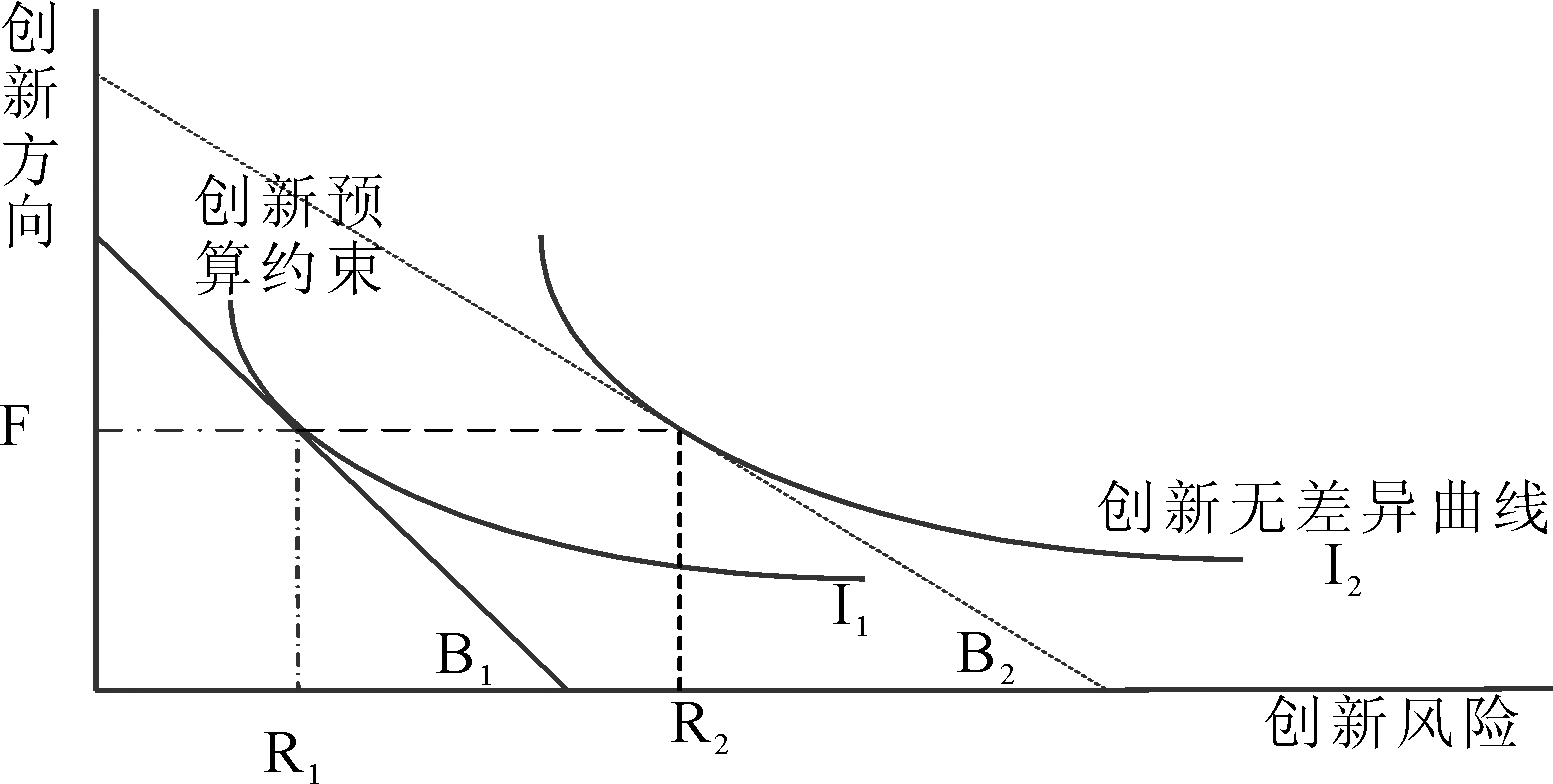

图5创新预算软约束后果一:风险偏好加剧

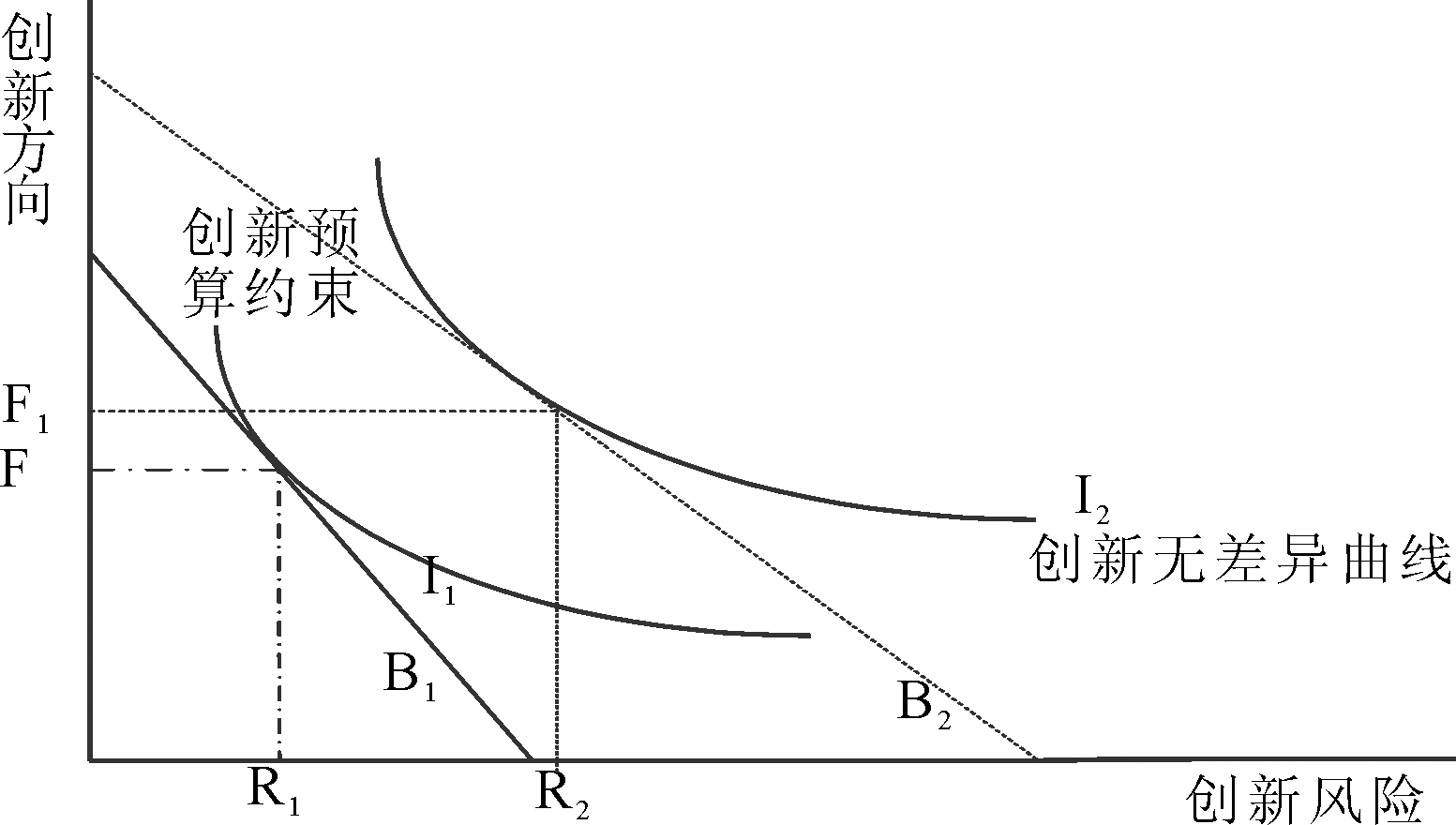

图6创新预算软约束后果二:创新目标替代

如图5所示,在给定创新预算约束B1的前提下,理性主体在对创新资源、市场评估、技术前景预判的基础上,结合自身无差异曲线I1,选择最优市场创新方向(F)和风险承担度(R1)。当政府以公共资金支持的方式增加创新主体预算时,创新主体的创新方向和风险偏好也会随之改变。如图5所示,当政府通过公共资金注入的方式使创新预算由B1增加到B2时,创新主体选择的创新风险由R1移到R2,创新主体风险偏好显著加剧,增加了创新的累积风险,在一定程度上提高了创新失败概率。可以想象,当全社会创新主体因财政资金支持减弱预算软约束时,会使其更加偏好风险程度更高的创新方向或技术,进而极大增加了创新活动的系统风险,降低了创新成功概率,最终阻碍企业创新战略实施。

创新预算软约束不仅会导致创新主体偏好风险更高的创新活动,还会影响创新主体的创新方向。当政府设立财政资金用于创新活动时,创新主体为获得资金支持,往往会考虑政府创新偏好,进而导致其偏离最优创新目标。从图6可以看出,当没有政府财政支持时,创新主体仅考虑创新的市场收益,其选择的最优创新方向为F;随着政府财政资金注入,创新主体不仅要考虑创新市场收益,还要考虑政府的创新偏好,此时创新方向由F偏向F1,导致创新方向偏离。因此,政府部门通过公共财政资金投入大规模介入创新活动,会使社会主体在选择创新方向时偏离市场最优,进而降低创新效益、增加无效创新的可能性、降低社会资源使用效率。

在市场经济环境中,价格和利润是社会资源配置调整的信号。市场经济参与者根据信号作出决策,以应对市场变化。市场也会根据参与者创新能力,对其作出自然选择。创新能力强的参与者将获得市场利润,而创新能力弱的参与者由于无法获得利润,最终将被淘汰出局。通过这样的新陈代谢,社会创新资源会向资源使用效率高的企业倾斜。在现实社会中,有些企业对技术与组织形式进行创新,通过提升资源使用效率获得市场收益,这类企业通常被称为创新型企业。还有一些企业则将与政府的非正式关系作为核心竞争力,利用政府部门制定的偏向性博弈规制,获取创新资源。此类行为称为政府俘获,而这类企业通常被称为俘获型企业。

政府俘获理论是用以描述政商关系的一个观察视角。该理论起源于20世纪60-70年代的政府规制理论,斯蒂格勒通过对规制理论的探讨,发现“受规制产业并不会比非受规制产业具有更高的效率和更低的生产价格,相反,规制还会给受规制产业带来麻烦”,由此提出政府俘获理论。政府俘获是指,立法者和管制机构追求自身利益最大化,而某些利益集团能够通过满足其追求,俘获立法者和管制者,使其制定出有利于自身获利的管制规则。结合中国实际情况,本文认为:政府俘获是包括企业在内的利益集团,利用政府自利性及自身影响力,通过向掌握政策制定权的公共部门支付一定成本,使政策制定偏离社会利益最大化,而指向特殊利益集团利益最大化规则的行为。根据该理论可知,有些企业在市场竞争中,不是依靠创新和管理,而是通过俘获政府制定出偏向性公共政策,增加自身不公平竞争优势,进而获得利润。

当政府被某企业俘获后,会通过制定偏向性政策使俘获企业获利。虽然这些收益并不是由企业创新产生,但市场缺乏收益来源辨别机制,收益在企业账面上均被统计为会计利润,市场无从知道这些收益是来自于企业创新还是权力俘获。同时,这些企业获得会计利润(实为权力租金)后会产生信号,影响其它企业将资源投入到俘获政府的行为中。一方面,会造成社会主体忽视创新的重要性,不将创新作为提升自身核心竞争的途径,而是千方百计讨好政府,破坏社会创新氛围,导致创新动力不足;另一方面,政府俘获行为发生后,俘获型企业会对创新型企业形成不对称优势,获得比创新型企业更多的利润,甚至会兼并创新型企业,导致社会对创新企业的逆向淘汰,进而降低社会资源使用效率,严重阻碍我国创新驱动发展战略实施。因此,政府切不可以深度介入创新活动,并且需要深刻认识到,社会创新动力和能力源自政府服务而非政府管理。

市场与政府都是资源配置主体,而创新是提升资源使用效率最重要的组织形式。如果政府在创新活动中越过其合理作用边界,就会导致创新活动租值耗散,降低创新收益。同时,政府不恰当地介入创新活动,如提供直接资金支持等,会对创新活动带来不利影响:①会对创新预算形成软约束,降低创新预算资源使用效率;②强化创新主体风险偏好,使其倾向于选择风险更大的创新方向和形式,降低创新成功率;③导致创新方向偏离市场需求,降低创新收益,增加无效创新;④诱发创新主体对政府实施俘获行为,弱化社会创新氛围,导致创新企业逆向淘汰。综上所述,当政府介入创新活动时,必须选择合理的作用边界和作用方式。

参考文献:

[1] 吴剑平.道德逆向选择——国家创新战略实施中的政府俘获行为[J].科技进步与对策,2014(18):1-6.

[2] 王为.凯恩斯主义的中国应用——一个制度经济学视角[J].北方经济,2012(4):43-48.

[3] KAUFMANN,HELLMAN S.Confronting the challenge of state capture in transition economies[J].Finance & Development,2001(3) :134-147.

[4] 张利斌.企业自主创新能力和高新区经济发展关系研究——以武汉东湖国家自主创新示范区为例[J].科技与经济,2012(3):67-74.

[5] 吴剑平.替代与变迁——制度经济学视阈下的高新区制度演进研究[J].科技进步与对策,2014(8):149.

[6] 吴丹.科层结构下流域初始水权分配制度变迁评析[J].软科学,2012(8):74-79.

[7] 廖国民.预算软约束的危害——基于中国经验的研究[J].改革与战略,2009(25):134.

[8] 齐岳,孙信明.预算软约束、企业成长及其效率[J].预测,2015(2):19.

[9] 张五常.受价与觅价[M].北京:中信出版社,2012.

[10] BARDHAN,MOOKHERJEE.Capture and governance at local and national level[J].American Economic Review,2000(2) :38-57.

Wu Jianping

(School of History and Administration,Yunnan Normal University,Kunming 650500,China)

Abstract:The low efficiency of social resource allocation caused by the planned economic system provides a starting point for the implementation of balanced innovation for Chinese enterprises. And with the balanced innovation caused by Pareto improved space gradually reduced, the use of non-balanced innovation to promote the efficiency of resource use jump which has been urgent. In the implementation of the current national innovation strategy, the government can easily invade the boundaries of the social main innovation activities, resulting in the reduction or dissipation of innovation rents. The government's financial support to the innovation activities makes the innovation funds appear soft budget constraints, reduce the innovation efficiency, and increase the risk appetite of the innovation subject, amplify the innovation system risk, easily lead to capture the government behavior which leading to the reverse elimination of innovation. Therefore, it is very important to correctly understand the boundaries and risks of government in innovation activities and to promote China's innovation strategy.

KeyWords:Non-balanced Innovation;Soft Budget Constraints;Risk Appetite;Rent Dissipation;Risk Spot Identification

收稿日期:2017-10-16

基金项目:云南省哲学社会科学规划项目(QN2016056);云南省教育厅项目(2016ZZX084);中国西南周边地缘环境与“一带一路”建设研究智库项目(2016)

作者简介:吴剑平(1984-),男,安徽池州人,博士,云南师范大学历史与行政学院副教授,研究方向为科技政策、公共管理。

DOI:10.6049/kjjbydc.2017070410

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)10-0039-06

(责任编辑:林思睿)