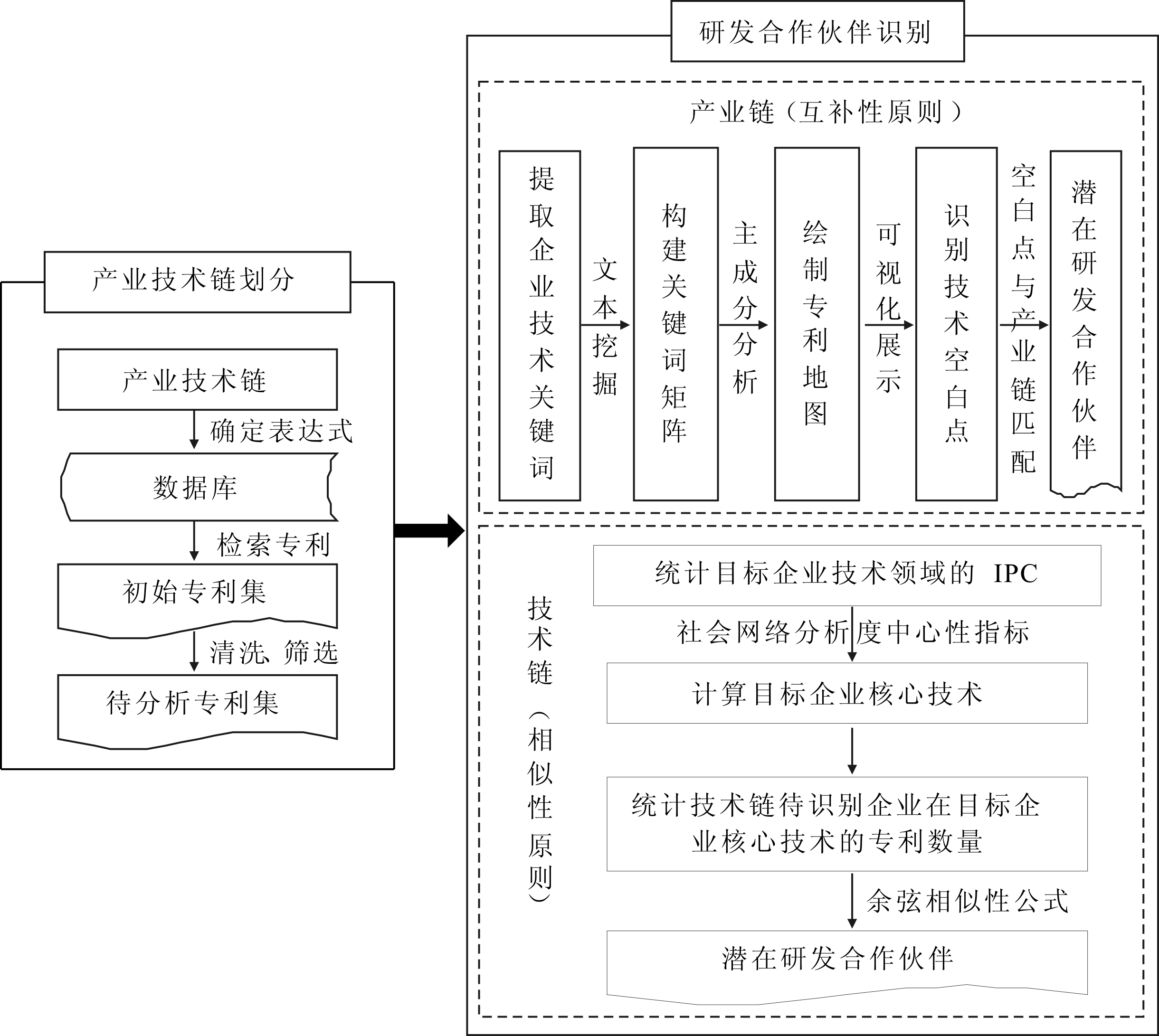

图1 产业技术链企业研发合作伙伴识别研究框架

吴菲菲,栾静静,黄鲁成,李 欣

(北京工业大学 经济与管理学院,北京 100124)

摘 要:在研发合作伙伴识别中,如何依据产业技术链不同环节的企业技术优势识别研发合作伙伴是一个新问题。为此,提出基于产业技术链的研发合作伙伴识别研究框架,首先,划分产业技术链,描绘技术与企业的产业技术链布局。然后,提出互补性原则下的产业链潜在研发合作伙伴识别,以及相似性原则下的技术链潜在研发合作伙伴识别。最后,以动力电池产业中的丰田公司为例进行实证研究,验证了识别方法的有效性。

关键词:产业技术链;研发合作伙伴;技术相似性;技术互补性

随着经济全球化的飞速发展,市场竞争日益激烈,技术创新成为企业生存和发展的关键,而技术创新依赖于研发活动的持续有效开展。对于大部分企业来说,要想在复杂的市场竞争中获得一席之地,就需要不断完善自身知识储备,掌握更多技术资源,但任何一家企业都不可能掌握某一领域所需的全部知识和技术[1],即使是具有竞争优势的企业也不例外。研发合作可以显著促进企业突破性创新,提高企业市场竞争力[2],逐渐成为创新型企业的重要战略选择。研发合作在20世纪30年代就已经存在[3],但直到20世纪80年代,研发合作才作为系统的方法应用于技术创新中。在开放创新模式下,企业研发合作伙伴的选择会直接影响企业间创新绩效[4-5],有学者甚至认为,不恰当地选择合作伙伴将导致企业间功能和技术无法互相满足,其是合作失败最为重要的原因[6]。研发合作伙伴识别作为研发合作伙伴选择的基础,是企业实现开放创新的关键前提。因此,企业研发中合作伙伴的正确识别,对于提高合作成功率、降低研发风险、提升企业创新绩效具有重要的实践意义。

目前国内外关于研发合作伙伴的研究成果已有很多,通过对“研发合作伙伴”的文献计量分析可以发现,具体研究内容主要体现在以下两个方面:①关于研发伙伴识别与选择的影响因素。主要是基于文献数据、专利数据、行业数据以及调查数据,针对已存在研发合作关系的企业之间合作状态和成效,总结影响合作绩效的因素,并探究各因素之间关系,评价企业之间竞争实力,从而降低企业合作风险。例如,Carayannis[7]通过对合著的科学出版文献历史数据进行分析,探讨了科研机构研发合作的趋势和模式,并指出合作规模、强度和范围是合作伙伴选择的关键。Y Geum[8]等基于专利数据,构建了包括技术强度、研发开放性、研发关联和合作效果等14个指标的框架。T Caner[9]基于738家美国生物制药行业的面板数据,指出企业内部知识深度和广度是影响企业新产品研发联盟合作伙伴选择的重要因素。崔新健[10]基于调查问卷数据,确定了影响高校R&D合作伙伴选择的4个因素,即双方的相容性、信任了解程度、合作伙伴的技术创新及知识产权情况,然后通过假设检验法验证了各个影响因素之间存在关联和相互作用,为跨国公司选择高校R&D合作伙伴提供了决策依据。尽管分析影响因素有助于把握伙伴识别应关注的重点问题,为研发合作伙伴的识别与选择提供一定的依据,但影响因素的梳理以专家测度的标准为基础,主观经验和认知在一定程度上影响识别结果,且尚未考虑企业所处产业技术链的具体位置,未区分企业的发展目标和战略布局;②研发伙伴识别与选择的方法论。主要从产业链上下游或者同游技术链的角度出发,通过构建数学模型、网络分析方法以及文本挖掘等方法,搭建研发合作伙伴识别与选择框架。例如,B Song[11]以照明控制技术为例,通过技术的具体需求识别企业潜在的研发合作伙伴,构建潜在研发合作伙伴的专利组合,并利用shapley值评估每个潜在合作伙伴对于集成专利组合的贡献价值,选出最优研发合作伙伴。汪雪锋[12]以染敏太阳能电池技术(DSSCs)为例,提出从文献标题和摘要部分提取SAO结构,找到机构间互相合作的可能性及合作方向。已有的研究方法突出了客观分析方法,弥补了定性分析的不足,但只是将伙伴识别界定在具有资源互补性关系的产业链上下游企业之间,或者具有竞争关系、在技术链上处于相同位置的同游企业之间,没有综合考虑企业所处产业技术链,不能从企业长远发展目标以及近期战略布局的角度识别企业研发合作伙伴。

对于企业而言,要想在整个行业中占有一席之地,仅仅在产业链或者技术链上具有研发实力是远远不够的,即使企业发展早期可能靠技术链某环节的优势立足,但随着企业不断发展壮大,不仅要通过不断创新稳固企业当前在该技术领域的竞争实力,而且需要考虑产业链上下游的拓展,为企业未来长远发展进行战略布局。若仅仅注重产业链而忽视技术链,就会出现技术空心化问题,反之,若仅仅注重技术链而忽视产业链,则会导致发明专利进入“尘封的殿堂”[13]。对于企业来说,一方面,由于市场竞争加剧,处于同游技术链的企业纷纷通过加强合作减少生产成本,提高企业竞争力;另一方面,由于用户个性化需求强度的增加,经济发展的可持续要求提高,处于产业链上下游的企业双方在原材料、零部件、产成品生产方面均需进行创新合作。在这种形势下,同时考虑产业链上下游企业间研发合作和同游技术链上企业间研发合作成为企业技术创新发展的有效途径。

本文从产业技术链的视角,基于技术互补性原则和技术相似性原则,提出研发合作伙伴识别研究框架。一方面,可以从产业链的角度,拓展企业不熟悉或者处于劣势的技术领域,及时弥补企业在产业链上的薄弱环节,通过产业链的完整布局,提升企业在产业链上的统治力。另一方面,也可以从技术链的角度,巩固企业在同游技术领域的地位,及时布署和掌控核心技术,提高自身的技术优势和竞争实力。此外,由于产业技术链分析重点是技术研发和创新过程,而专利分析方法可以帮助企业探寻技术间关联关系,识别先前并不十分明确的技术创新方向[14-15],确定企业研发趋势和竞争优势[16]。因此,本文选取专利数据作为研发合作伙伴识别的数据源。

识别研发合作伙伴的基本过程是:首先,划分产业技术链,将下载并清洗后的企业相关专利数据按照产业技术链进行描绘。然后,对处于产业链上下游的企业,按照技术互补性识别原则,通过技术空白点判断法识别出具有互补关系的潜在研发合作伙伴。接着,对处于同一技术链的企业,按照技术相似性原则,通过余弦相似性计算法识别出存在相似关系的潜在研发合作伙伴。为了验证识别框架的有效性,最后以动力电池产业技术链上的丰田公司为例进行实证研究。研究框架如图1所示。

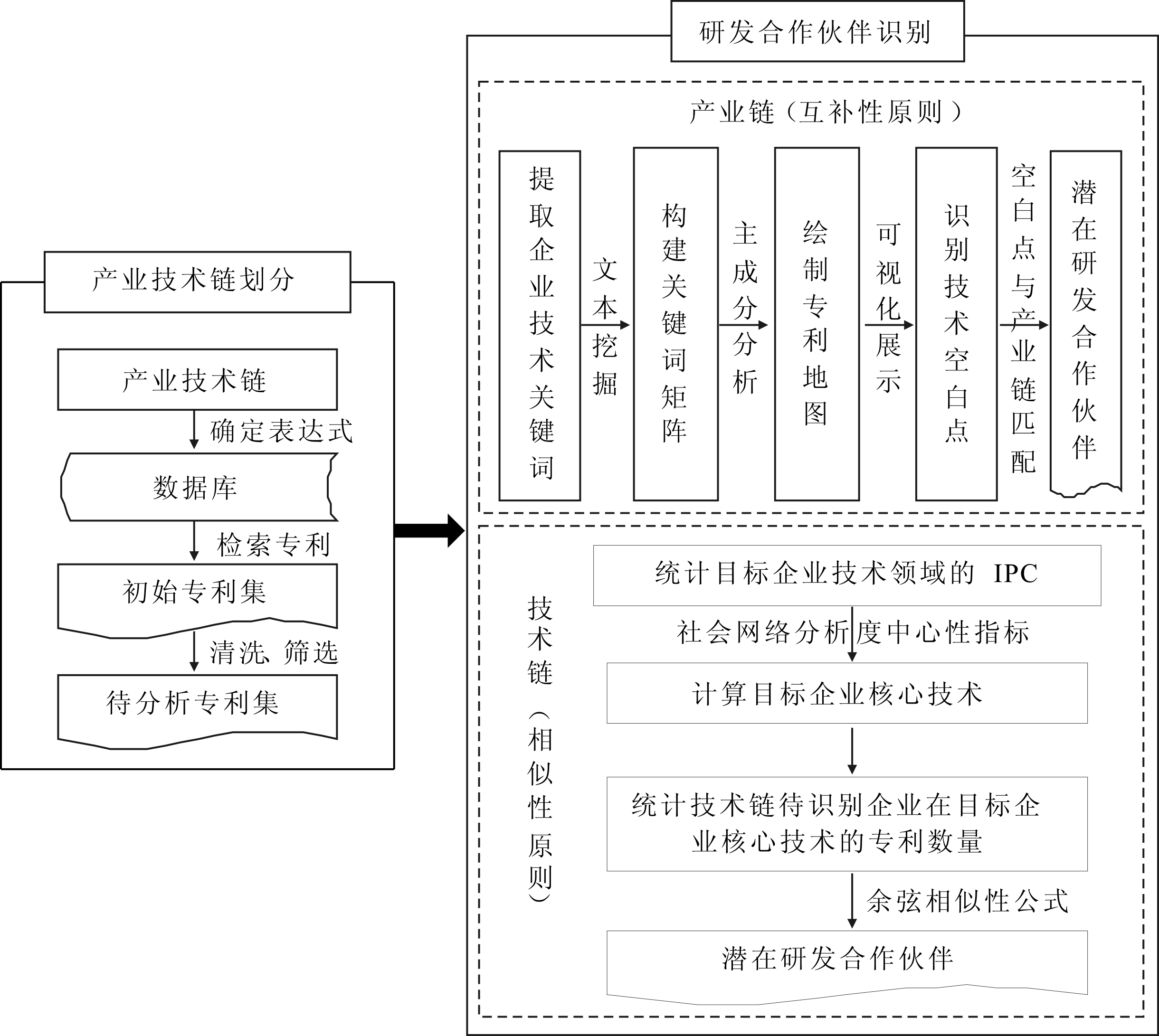

首先,根据研究内容确定待分析的产业领域。其次,针对该领域的技术确定产业技术链的分布归属。一方面可以根据已有的产业技术报告,确定产业技术链的技术分布;另一方面,可以借鉴已有文献,选取适合自身研究内容的产业技术分布。然后,确定技术链上所有技术的关键词或者相关技术的专利IPC分类号,以及产业链上每一环节技术链的检索表达式。其次,通过查全查准,补充完善待分析专利集。最后,通过数据清洗与筛选,确定最终的有效专利集。产业技术链构成如图2所示。

图1 产业技术链企业研发合作伙伴识别研究框架

图2 产业技术链构成

水平方向代表产业链分布,即基于一定的技术经济关联,依据特定的逻辑关系和时空布局关系形成的链条,主要由上、中、下游等环节构成。由于不同环节承载的研发目的各有不同,导致各环节企业之间存在异质性。不同环节的企业之间存在由过程生产形成的研发合作,使得各种技术信息在产业链企业间流动与融合,主要涉及上游的原材料加工与处理、中游的生产与组装以及下游的产品集成等诸多环节。在产业链中,上游环节向下游环节输送原材料或服务,下游环节向上游环节反馈产品和需求信息。对于上游企业来说,下游企业的产品需求直接影响上游原材料或基础技术研发。如果下游需求发生变动,而上游企业未能及时感知,就会导致上游企业无法满足下游需求而影响产品的顺利更新迭代,甚至可能被产业链淘汰。对于下游企业来说,上游原材料、基础研究等研发成果直接决定着中下游企业的产品创新。如果上游原材料、基础研究等发生了变化,而下游企业没能及时跟随技术创新的步伐,则会导致中下游企业由于缺少适应性创新,而被其他竞争对手赶超甚至颠覆。目前,日本、美国和英国等发达国家都已经开始采取措施鼓励产业上下游之间开展研发合作[17]。

垂直方向代表技术链分布,即由实现产品某项功能的一系列技术所组成的链条[18],主要由同游环节的同质企业构成,它反映了产业链上每个可供选择的细分领域的重要技术分布,一般包括研发技术及装配技术等。产业链上游环节主要涉及原材料组成技术,例如,原材料提取技术以及研发技术等;产业链中游主要涉及制造技术,例如,系统加工技术、系统组成技术等;产业链下游主要涉及最终集成技术,例如,产品的系统集成技术等。对于技术链上的企业来说,企业技术间相似性较高,各企业都在加强自己的技术壁垒。例如,企业A想研发某技术,但其中不可绕开的技术由企业B拥有,在不侵犯企业B知识产权的前提下,实现企业自身发展目标,企业A与B的合作成为研发活动的最优选择。总之,技术链的本质是指产业发展过程中涉及的一系列相关技术的序列链接,这些技术支撑着整个产业活动的完整开展[19]。

2.2.1 互补原则下产业链研发合作伙伴识别

产业中的企业贯穿于产业链上、中、下游不同环节,企业之间在经济活动中构成前后有序的关系。产业链不同环节的企业只有准确把握自身需求和目标,清晰地了解自身技术的空白点,才能有针对性地识别出具有合作潜力的研发伙伴。单纯考虑企业的研发实力、技术优势等不足以作出正确判断。此时,只有己所缺与他所强相匹配,才能提高合作效率。因此,产业链上研发合作伙伴识别应该以技术互补为原则。

互补原则是指目标企业针对自身在产业链上、中、下游的薄弱环节,通过与技术优势企业合作,弥补自身不足。产业链上下游企业分别承担不同的研发任务,企业间技术相互影响、相互补充。互补原则下研发合作伙伴识别是指利用企业间技术互补性,对能够与目标企业的空白技术相匹配的产业链上、中、下游优势企业进行识别。产业链上研发合作伙伴的识别,一方面可以实现企业间技术互补,另一方面,还可以获得必要的资源开发新技术和产品,提高企业创造力和竞争力。

为了实现上、中、下游企业间及时的信息技术交流,首要任务是对目标企业尚未涉足或者技术薄弱的领域进行识别,而技术空白点是指一个技术领域中尚未开发但具有很强技术创新潜力的技术[20]。通过对专利技术空白点的有效识别,可以帮助目标企业更准确地选择研发方向,并且快速提高企业的创新决策效率。目前,关于技术空白点识别的方法较多,例如文本挖掘与主成分分析法[21]、生成式拓扑映射(GTM)[22]等。基于此,主要介绍通过文本挖掘与主成分分析相结合的方法识别产业链上的研发合作伙伴。具体识别步骤如下:

第一步:目标企业可合作区域识别。首先,从专利信息中提取反映技术特征的关键词,并构建关键词-专利矩阵;其次,利用主成分分析法绘制空白点专利地图;最后,根据专利地图识别出目标企业的可合作空白区域。①构建目标企业技术的关键词-专利矩阵。 选取专利数据库收集的目标企业的专利文件作为文本挖掘的对象,以构建用于专利映射的关键词向量。借助文本分析检查每一个关键词在每条专利文献中是否存在,这样就会形成一个关键词-专利矩阵。如果矩阵中的专利出现过关键词,则出现几次就用相应的数字表示。如果矩阵中的专利没有关键词,则用0表示;②绘制目标企业技术专利地图。通过对关键词-专利矩阵的主成分分析,可得到几个相关专利关键词的主要成分,当每两个主要成分占全部变量90%以上的信息量时,符合构建专利地图的条件。根据关键词-专利矩阵,运用主成分分析法得到前两个主成分,并据此绘制目标企业技术专利地图;③可合作区域识别。可合作的空白点区域在专利地图上表现为现有专利围成的空白区域,它们虽然尚未被该企业研发出来,但本身具备产业链上下游企业研发合作的较大发展潜力。这些区域代表目标企业尚未涉足的技术领域,表明这些专利技术本身具有很强的研发合作潜力。通过分析周边专利技术,有利于产业链上企业研发合作伙伴的识别研究,帮助目标企业确定空白区域的技术。

第二步:研发合作区域优化。 在识别出几个具有发展潜力的技术空白点后,需要对每个空白点进行重要性分析,以发掘出最有研发合作价值的技术机会。专利被引频次、同族专利规模与专利质量之间具有显著正向关系[23]。因此,研发合作区域的重要性主要通过毗邻专利的平均被引频次、平均同族专利数进行评价,平均被引频次越高、平均同族专利数越多,说明该区域的技术机会越大,成为研发合作伙伴的可能性也越大。

第三步:产业链与空白区域匹配。 选出研发合作机会最大的空白区域技术,并将该技术归属到产业链的上、中、下游不同环节,明确目标企业在产业链环节的薄弱环节。如果空白区域的技术归属到产业链的上游环节,则说明目标企业在上游环节技术薄弱,要实现目标企业在整个产业链的战略布局,就亟需与上游优势企业开展研发合作。

第四步:产业链研发合作伙伴识别。 利用产业链上企业间技术互补性,按照目标企业在产业链上的布局需求,通过对空白点技术与其它企业技术的关联匹配,识别产业链上潜在的研发合作伙伴候选人。

经过上述4个步骤,就可以实现互补原则下产业链研发合作伙伴的识别,识别出的企业候选人不仅可以帮助企业在众多企业中初步确定研发合作目标,还可为产业链最佳研发合作伙伴的确定锁定选择范围,进而帮助目标企业形成企业的全产业布局,提高核心竞争力。

2.2.2 相似原则下技术链研发合作伙伴识别

产业链的上、中、下游都分布着不同技术,同游环节拥有各自的技术群,从而形成产业链中的技术链。技术链上企业间具有相同的技术路径,在一定程度上降低了企业技术成本,即知识的相似性可以增加同游企业间合作的可能性。因此,处于产业链同一环节技术链上,企业越来越多地选择研发合作来解决行业间技术难题,双方在合作过程中共享信息,不断加强研发合作[24]。因此,技术链的研发合作伙伴识别应该以技术相似为原则。

相似原则是指目标企业针对自身核心技术,通过与其它具有同类技术的优势企业合作,巩固主导地位。相似原则下研发合作伙伴识别是指利用企业间技术相似性,对能够与目标企业的核心技术相匹配的技术链中同类优势企业进行识别。技术链上研发合作伙伴的识别,一方面可以节约研发成本,另一方面,还可以避免侵犯其它企业的知识产权。

为了实现同游技术链企业间知识和技术的共享,关键任务是对与目标企业核心技术相似的企业进行识别。技术相似性分析是通过考察不同专利权人在同一个专利分类号下申请的专利数,分析专利权人之间的技术相似度[25]。测度技术相似性的方法很多,例如,文本挖掘法[26]、专利耦合法[27]以及专利指标计算法[28]。本文出于计算的简单性,采用余弦相似性指标对同游技术链研发合作伙伴进行识别。余弦相似性通过测量两个特征向量内积空间的夹角余弦值,度量评价特征向量之间相似性,因此,本文通过将企业专利数量转化为特征向量,计算技术链上企业间余弦相似性,度量两个企业相似性的大小,取值范围为[0,1],其值越大,表明技术相似性越高。具体计算公式为:

![]()

(1)

其中,Wkai和Wkaj分别表示企业ai和aj的同一专利IPCkai(或kaj)的权重,采用传统的TFIDF权重计算方法得到。相似原则下技术链研发合作伙伴识别的具体步骤如下:

第一步:识别目标企业的核心技术。 选择目标企业产业链各环节中专利布局最多的技术链,通过社会网络分析以及度中心性指标找出目标企业在该技术链上的核心技术。根据目标企业在该技术链的核心技术布局,发现目标企业在该技术链上的技术不足。

第二步:统计技术链的优势企业。 通过对该技术链专利的计量分析,确定该技术链的主要企业分布,统计技术链上各企业在目标企业核心技术领域的专利数量。

第三步:技术相似性计算。 将统计的企业专利数量转化为特征向量,通过余弦相似性指标得到目标企业与同游其它企业的技术相似性,通过计算结果的排名,找到相似系数较高的候选人,识别出相似原则下技术链研发合作伙伴候选人。

经过上述3个步骤,就可以实现相似原则下技术链研发合作伙伴的识别,识别出的企业候选人不仅可以帮助企业节约研发资源,实现技术知识共享,还可为技术链最佳研发合作伙伴的确定锁定选择范围,进而形成目标企业的技术壁垒,巩固目标企业的核心地位。

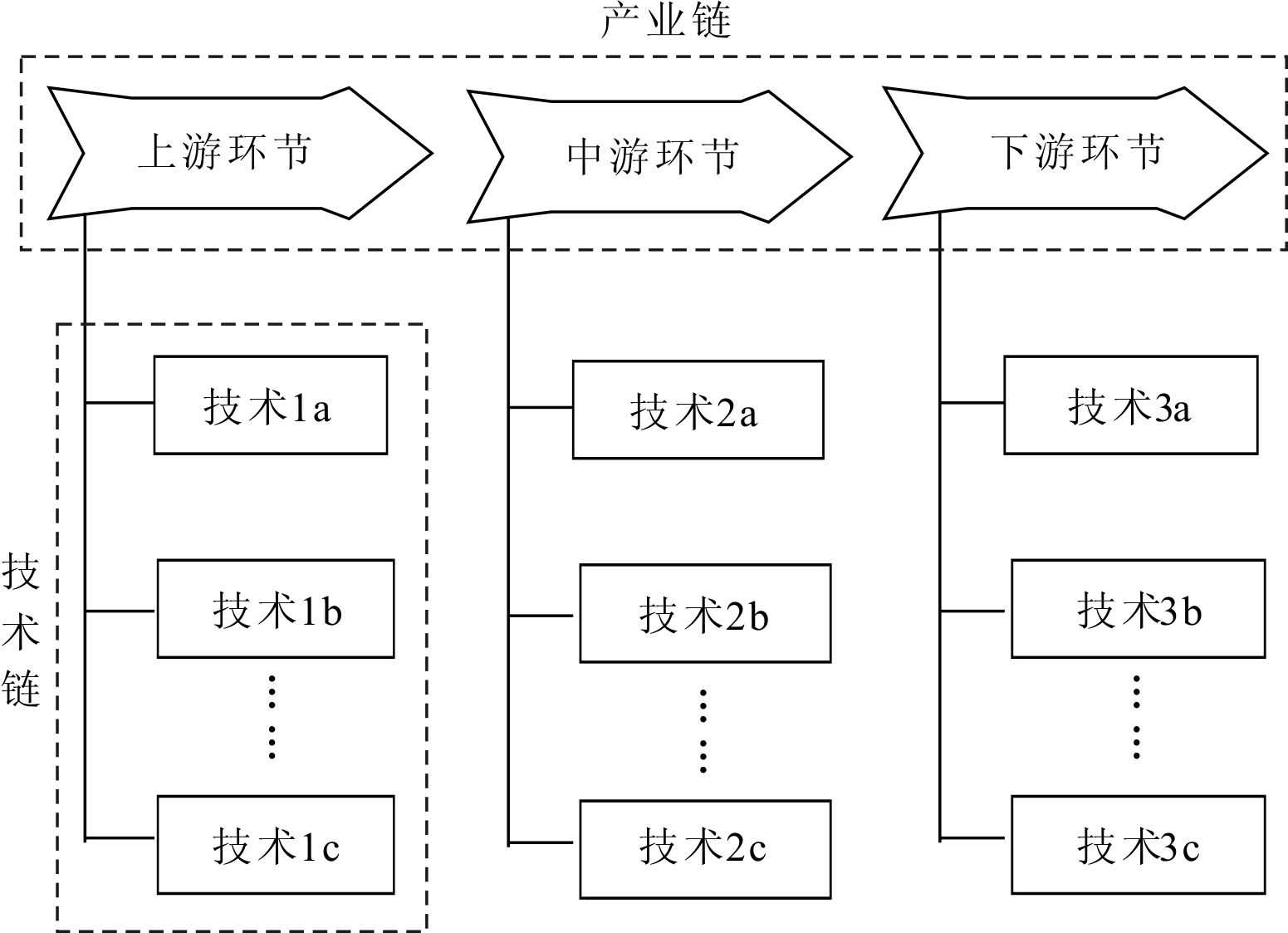

为保证数据获取的可靠性,本文选择德温特创新索引数据库(Derwent Innovation Index,DII)作为数据来源。根据相关文献[29]中描述的动力电池产业技术链分布,可以将我国动力电池产业链分为电池组成、电池系统以及电池集成3个环节,每个环节又包含各自的技术链。动力电池产业技术链如图3所示。

本文主要以动力电池产业中的丰田公司为例,按照上述方法,分别从整个动力电池产业链以及电池系统技术链识别企业研发合作伙伴,其中,丰田企业在我国动力电池整个产业链有2 693个专利族,电池组成技术链有1 238个专利族。一方面,可以帮助丰田企业找到产业技术链上的研发合作伙伴,另一方面,可以通过实证结果验证方法的可靠性与有效性。

图3 动力电池产业技术链

3.2.1 丰田公司互补原则下产业链研发合作伙伴识别

第一步:丰田公司可合作区域识别。

首先,利用TDA(Thomson Data Analyzer)专利分析软件提取丰田企业的专利关键词,形成原始关键词列表;经过人工挑选,删除与技术自身特征相关度不高的关键词,最后选取频率大于10次的高频关键词,形成最终的关键词列表,共包含5个关键词,具体内容见表1。

表1关键词列表

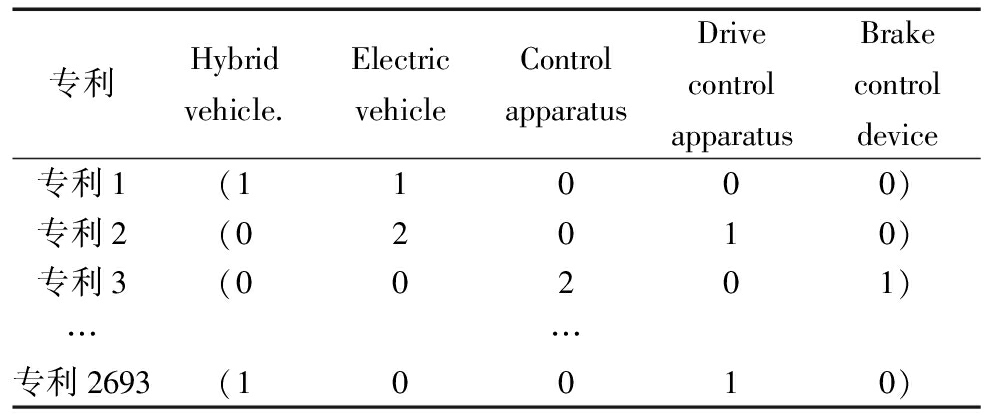

其次,统计这5个关键词在2 963个专利中出现的次数,形成关键词-专利矩阵,具体内容见表2。

表2关键词—专利矩阵

最后,根据专利地图识别可合作的空白区域。将关键词矩阵导入SPSS 20.0软件,应用主成分分析法提取前两个主成分,构建专利地图。

第二步:研发合作区域优化。按照平均同族专利数和平均被引频次数两个指标,对空白区域技术的重要性进行排序,选出指标最大的空白区域作为丰田公司在动力电池产业链上最佳研发合作方向,如图4所示。

图4 技术空白点

第三步:产业链与空白区域匹配。 通过分析空白点相邻专利所代表的技术,确定丰田企业在产业链上的空白点技术。对比空白点技术与我国动力电池产业链技术分布可以发现,灰色标注的区域代表动力电池产业上游环节即电池组成技术链的相关技术。

第四步:产业链研发合作企业识别。 通过对我国动力电池产业电池组成技术链的计量分析可知,电池组成技术链专利数量排名靠前的企业分别是本田、博世、松下、三星、住友电装、LG、矢崎集团、超维电力、福特和尼桑等企业。通过匹配上述企业核心技术与空白点技术,确定日本的住友电装企业以及矢崎集团是丰田公司基于产业链上的研发合作伙伴。

3.2.2 丰田公司电池系统相似原则下技术链研发合作伙伴识别

第一步:确定丰田公司电池集成技术链核心技术。通过社会网络分析结合度中心性指标,选取度中心性前3项技术作为核心技术,具体内容见表3,丰田公司在电池集成技术链上的核心技术是车辆控制技术、机械储能技术以及变速传动技术。

表3丰田公司电池系统技术链核心技术分布

第二步:电池集成技术链主要企业分布。通过专利计量分析可知,电池集成技术链专利数量排名靠前的公司分别有本田、博世、住友化学、住友电装、福特、西门子、现代、日立和尼桑,然后分别统计这10个公司在丰田公司核心技术领域的专利数量。

第三步:电池集成相似原则下技术链研发合作伙伴识别。将各个企业在核心技术领域下的专利数量转化为特征向量后带入公式(1),得到丰田公司与其它公司之间的技术相似性,找到相似系数超过0.90的候选人,即丰田公司在相似原则下技术链研发合作伙伴,计算结果见表4。在电池集成技术链上,日本的住友电装、住友化学以及本田与丰田公司的技术相似性最高,成为电池集成技术链上研发合作伙伴的可能性最大。

表4技术相似性

上述研究框架分别从产业技术链的视角,基于技术互补性与相似性原则,对丰田企业在产业链和技术链的研发合作伙伴进行识别。其中,丰田公司在动力电池产业链上主要是上游技术领域比较缺乏,而上游企业中,日本的住友电装企业以及矢崎集团成为识别出的研发合作伙伴;在电池集成技术链上,主要是日本的住友化学、住友电装以及本田成为识别的研发合作伙伴。为了验证识别结果的可靠性与有效性,对丰田与识别出的研发合作伙伴共同申请专利的IPC进行统计分析可以发现,基于互补原则下识别的产业链研发合作伙伴共同申请的专利IPC主要是H01M-002/10(电池箱制造技术),技术集中在产业链上游,弥补了丰田企业技术优势集中于产业链中、下游的不足,与丰田公司形成技术互补;基于相似原则下识别的技术链研发合作伙伴共同申请的专利IPC主要是B60L-011/14(车辆控制技术),这与丰田企业在电池集成技术链上的技术优势相似。通过人工进一步阅读上述共同申请的专利,也发现与识别结果保持一致。这在一定程度上验证了研发合作伙伴识别框架的正确性,使得分析结果更加可靠。

本文基于技术的互补性与相似性,从产业技术链的视角提出研发合作伙伴识别框架,并得到以下结论:①产业技术链视角的分析是有必要和有价值的,通过产业技术链分析可以实现企业不同发展战略的研发伙伴识别;②互补原则下产业链研发合作伙伴识别可有效发现企业急需技术和空白技术的供给者,帮助目标企业形成完整的专利布局,形成技术的全产业链优势;③相似原则下技术链研发合作伙伴识别促进了企业间核心技术的共同发展,能够明确一国或地区在某个产业内部各个环节或产品上面临的技术壁垒。

两种原则下研发合作伙伴识别方法应用时受到产业技术链划分结果的影响,为了保证应用效果,可以借助已有研究文献并请产业技术领域的专家进行协助。目标企业在产业链和技术链的技术战略布局需求,也是研发合作伙伴识别应该考虑的重要因素。此外,本文仅讨论了研发合作伙伴识别问题,而识别之后的选择需作进一步探索。同时,不同产业的多案例分析也有待深入。

参考文献:

[1] ALEXANDER SCHROLL,ANDREAS MILD. An open innovation modes and the role of internal R&D——an empirical study on open in novation adoption in Europe [J]. European Journal of Innovation Management,2011,14(4):475 - 495.

[2] 邹艳, 陈宇科, 董景荣. 三级供应链内中游企业纵向合作研发策略[J]. 管理工程学报, 2011, 25(1):216-220.

[3] FREEMAN C.Networks of innovators: a synthesis of research issues[J].Research Policy,1991,20(5):363-379.

[4] BEERS C V, ZAND F. R&D cooperation, partner diversity, and innovation performance: an empirical analysis [J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(2):292-312.

[5] WANG Y. How Chinese firms employ open innovation to strengthen their innovative performance[J]. International Journal of Technology Management, 2012, 59(3):235-254.

[6] KIM Y, LEE K. Technological collaboration in the Korean electronic parts industry: patterns and key success factors[J]. R&D Management, 2003, 33(1):59-77.

[7] CARAYANNIS E G, LAGET P. Transatlantic innovation infrastructure networks: public-private, EU-US R&D partnerships[J]. R&D Management, 2004, 34(34):17-31.

[8] GEUM Y, LEE S, YOON B, et al. Identifying and evaluating strategic partners for collaborative R&D: index-based approach using patents and publications[J]. Technovation, 2013, 33(6-7):211-224.

[9] CANER T, TYLER B B. The effects of knowledge depth and scope on the relationship between R&D alliances and new product development [J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 32(5):808-824.

[10] 崔新健, 宫亮亮. 跨国公司在中国选择高校R&D合作伙伴的影响因素[J]. 中国软科学, 2008(1):34-40.

[11] SONG B, SEOL H, PARK Y. A patent portfolio-based approach for assessing potential R&D partners: an application of the Shapley value[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2016, 103:156-165.

[12] 汪雪锋, 付芸, 邱鹏君,等. 基于SAO分析的R&D合作伙伴识别研究[J]. 科研管理, 2015, 36(10):19-27.

[13] 岳中刚.战略性新兴产业技术链与产业链协同发展研究[J].科学学与科学技术管理,2014(2):154-161.

[14] PARK H, REE J J, KIM K. Identification of future promising patents for technology transfers using TRIZ evolution trends[J]. Expert Systems with Applications,2013(40):736-743.

[15] PETER BRUNS,MINH QUANG TRAN,DANIEL KUNZ,et al. Spillover benefits from controlled nuclear fusion technology:a patent analysis[J].World Patent Information,2012,4(34):271-278.

[16] LEE K, PARK I, YOON B. An approach for R&D partner selection in alliances between large companies, and small and medium enterprises (SMEs): application of Bayesian network and patent analysis[J]. Sustainability, 2016(8).

[17] ARRANZ N, ARROYABE J C F D. The choice of partners in R&D cooperation: an empirical analysis of Spanish firms[J]. Technovation, 2008, 28(1):88-100.

[18] 刘康,曾繁华.企业技术创新与产业技术链整合[J].科技进步与对策,2011,28(6):60-63.

[19] 王发明, 毛荐其. 技术链、产业技术链与产业升级研究——以我国半导体照明产业为例[J]. 研究与发展管理, 2010, 22(3):19-28.

[20] SON C, SUH Y, JEON J, et al. Development of a GTM-based patent map for identifying patent vacuums[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(39):2489-2500.

[21] 龚惠群, 刘琼泽, 黄超,等. 机器人产业技术机会发现研究——基于专利文本挖掘[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(5):70-74.

[22] BISHOP C, SVENSN M, WILLIAMS C. GTM: the generative topographic mapping[J]. Neural Computation, 1998, 10(1):215-234.

[23] CHANG Y, YANG W G, LAI K K. Valuable patent or not depends on the combination of internal patent family and external citation[C].Technology Management for Global Economic Growth (PICMET), 2010 Proceedings of PICMET'10 IEEE, 2010.

[24] 张健,李春龙,倪渊,等. AJ模型下的企业合作研发模式选择——基于知识影响因素的博弈[J]. 科技管理研究,2016(20):109-116+169.

[25] 刘高勇, 吴金红, 汪会玲. 基于专利技术关联的产业竞争格局解析方法研究[J]. 情报杂志, 2014(8):48-51.

[26] TSENG Y H, LIN C J, LIN Y I. Text mining techniques for patent analysis[J]. Information Processing & Management, 2007, 43(5):1216-1247.

[27] 洪勇, 李英敏. 基于专利耦合的企业间技术相似性可视化研究[J]. 科学学研究, 2013, 31(7):1013-1021.

[28] 李纲, 李岚凤, 毛进,等. 作者合著网络中研究兴趣相似性实证研究[J]. 图书情报工作, 2015(2):75-81.

[29] GOLEMBIEWSKI B, VOM STEIN N, SICK N, et al. Identifying trends in battery technologies with regard to electric mobility: evidence from patenting activities along and across the battery value chain[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 87: 800-810.

Wu Feifei, Luan Jingjing, Huang Lucheng, Li Xin

(School of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract:In the research of R&D partners, how to identify the R&D partners based on the technical advantages of different links in the industrial technology chain is a new problem. To this end, this paper presents the research framework of R&D partner identification from the perspective of industrial technology chain. First, dividing the industrial technology chain, to describe the industrial technology chain layout. Then, putting forward the identification of potential partners in industrial chain under the principle of complementarity, and the identification of potential partners in technology chain under the principle of similarity. Finally, taking Toyota Corporation in power battery industry as an example, to verify the effectiveness of the research. This research provides an effective way for the enterprise to consider the present problem and long-term development.

Key Words:Industrial Technology Chain; R&D Partners; Technology Complementarity; Technology Similarity

收稿日期:2017-05-18

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71673018)

作者简介:吴菲菲(1962-),女,北京人,博士,北京工业大学经济与管理学院教授、硕士生导师,研究方向为技术创新管理、项目管理; 栾静静(1991-),女,山东烟台人,北京工业大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为技术创新管理;黄鲁成(1956-),男,河北徐水人,博士,北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为科技管理、技术与项目管理、技术未来分析等; 李欣(1980-),男,河南新蔡人,博士,博士后,北京工业大学经济与管理学院副教授,研究方向为新兴技术管理与科技政策。

DOI:10.6049/kjjbydc.2017020150

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)01-0073-07

(责任编辑:万贤贤)