科技成果转化中试效果影响因素研究

——以陕西省为例

方奕华1,刘 波1,彭 瑾2

(1.西安交通大学 公共政策与管理学院;2.西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710018)

摘 要:中试环节是科技成果转化的重要环节,也是瓶颈环节,需要政府、科研院所、企业、科技中介等众多主体的共同参与。以网络化治理理论为基础,将多主体间协同合作对中试效果的影响纳入考量范围,运用扎根理论构建涵盖内部激励、外部激励、跨组织激励3个维度的科技成果转化中试效果影响因素框架,采用SEM进行检验。结果发现,除合作能力外,3个维度影响因素均得到验证。表明内部激励与外部激励对科技成果转化中试效果具有促进作用,而跨组织激励则对中试效果提升具有深刻影响。但是,跨组织激励中的合作能力要素对中试效果的影响并未得到验证。最后,从促进多主体协同联动出发,提出相关政策与建议。

关键词:科技成果转化;中试效果;影响因素;多主体合作

0 引言

自十八届三中全会提出通过健全机制和创新模式等方式促进科技成果资本化、产业化以来,科技成果转化成为我国创新驱动战略下全面提升产业核心竞争力的重要路径。2016年4月,国务院办公厅印发的《促进科技成果转移转化行动方案》进一步明确科技成果转化要以市场导向、政府引导、纵横联动、机制创新为基本原则,形成以企业技术创新需求为导向、以市场化交易平台为载体、以专业化服务机构为支撑的科技成果转移转化新格局。因此,如何实现多主体协同联动科技成果转化新模式效果成为亟待解决的关键问题。

科技成果转化过程大致可分为3个阶段:研发阶段、孵化阶段、产业化阶段。其中,研发阶段已较为成熟与规范,科研机构或企业研发部门可自主承担相关任务,而产业化阶段则意味着产品量产已成熟可靠,凭借企业与规范化市场即可实现生产目标。但是,孵化阶段即中试环节作为首尾衔接的重要环节,其实施效果需要多方协同:首先,该环节并非将实验成果简单扩大,而是对原创技术的二次补充、完善和提升,并需解决工艺流程、质量及营销等方面的诸多问题;其次,该环节在科技成果转化过程中风险最大,科技成果是量产还是中途夭折很大程度上取决于这一关键环节。因此,该环节对技术、平台、信息等需求较大,需政府、企业、相关科研单位、科技中介协同促进。

相较于科技成果转化其它环节而言,中试环节效果影响因素最复杂,也最难达成。因此,需从网络化治理视角出发[1],将科技成果转化中试环节看作一种包含政府、科研机构、企业、科技中介等多主体参与的协同互动网络,将合作能力、合作质量等概念纳入中试效果影响因素考量范畴,并以各参与主体间利益共享、风险共担为切入点衡量科技成果转化中试效果,以突出中试环节效果达成影响因素的特殊性和差异性,为增进科技成果转化中试效果提供更具有针对性、适应性和科学性的对策与建议。

1 理论回顾与研究述评

技术创新理论认为,技术创新全过程既包括新概念的建立又包括物质生产力的形成,即只有完成向产业化转化的科技成果才算技术创新,这就要求以科技成果转化实现真正的技术创新。现有研究对科技成果转化的必要性与重要性进行了深入探讨,并将科技成果转化效率与效果提升视作我国创新驱动战略下实现核心竞争力的重要路径。但是,技术扩散理论表明,技术扩散与应用是一个过程,代表创新技术通过通路传播给社会系统成员。而技术扩散过程核心在于中试环节,技术能否扩散?如何扩散?扩散效果如何?均在很大程度取决于中试环节的二次实验与创新。

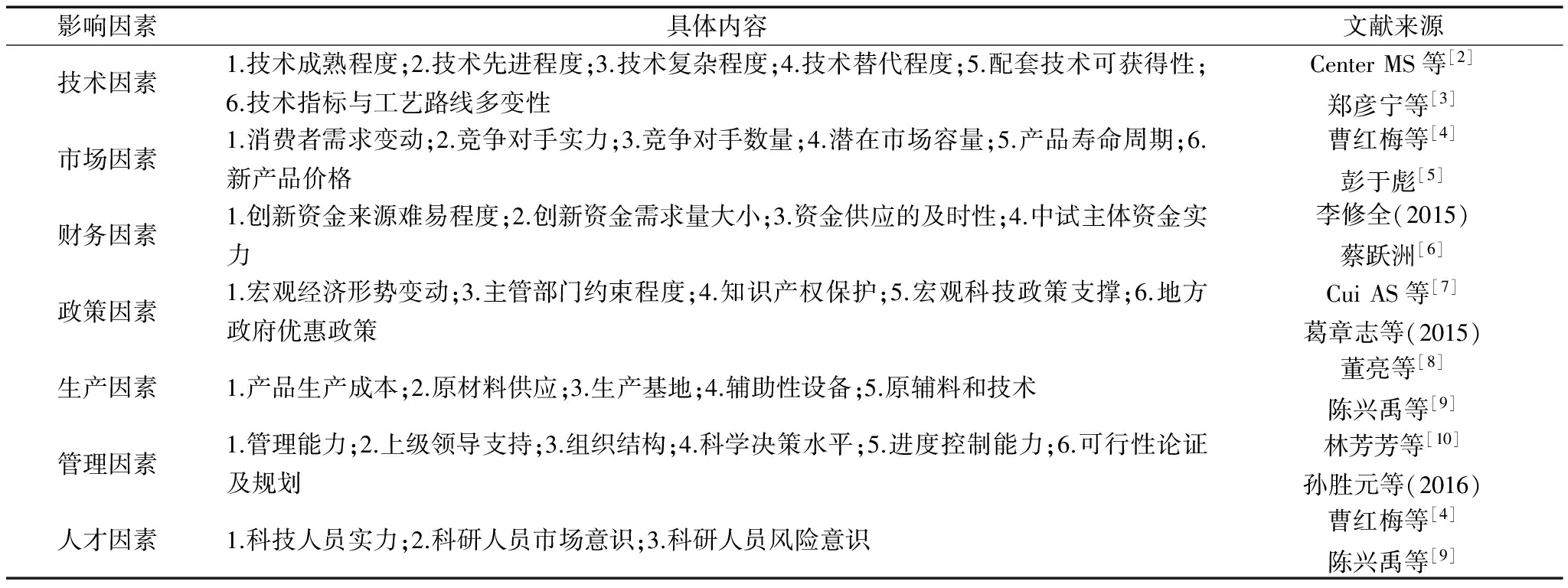

尽管目前学者对于科技成果转化的研究较多,但多数研究并未对科技成果转化阶段进行分类,较少有学者在细分转化阶段的基础上探讨我国当前科技成果转化瓶颈在于中试环节,而从中试环节入手探讨科技成果转化效率和效能提升途径与策略的研究更少。另外,现有对科技成果转化效果影响因素的研究多集中在人力、资金、环境、技术4个方面,并认为以上因素的影响贯穿科技成果转化始终(见表1)。同时,在对科技成果转化效果测量上也多使用转化率、推广率、应用率等硬性指标衡量,仅关注最终转化成果,并未将利益分配合理性、转化风险共担性等协同性指标纳入考量范围,更未能从多主体合作效果层面测量科技成果转化联动效果。中试环节作为科技成果转化流程中复杂度最高、风险把控最难、参与主体最多的环节,仅考虑上述因素远远不够,还需从多主体协同联动视角出发探讨其效果影响因素与衡量指标。

因此,本文聚焦于科技成果转化中试环节,并在网络化治理理论[1]指导下,从多主体间协同生产能力与质量出发,将该环节视为多主体参与的协同创新网络。另外,本文还考虑到协同生产相关要素,分析影响中试环节效果的各类关键要素,以拓宽科技成果转化效果研究范畴,弥补现有研究不足。

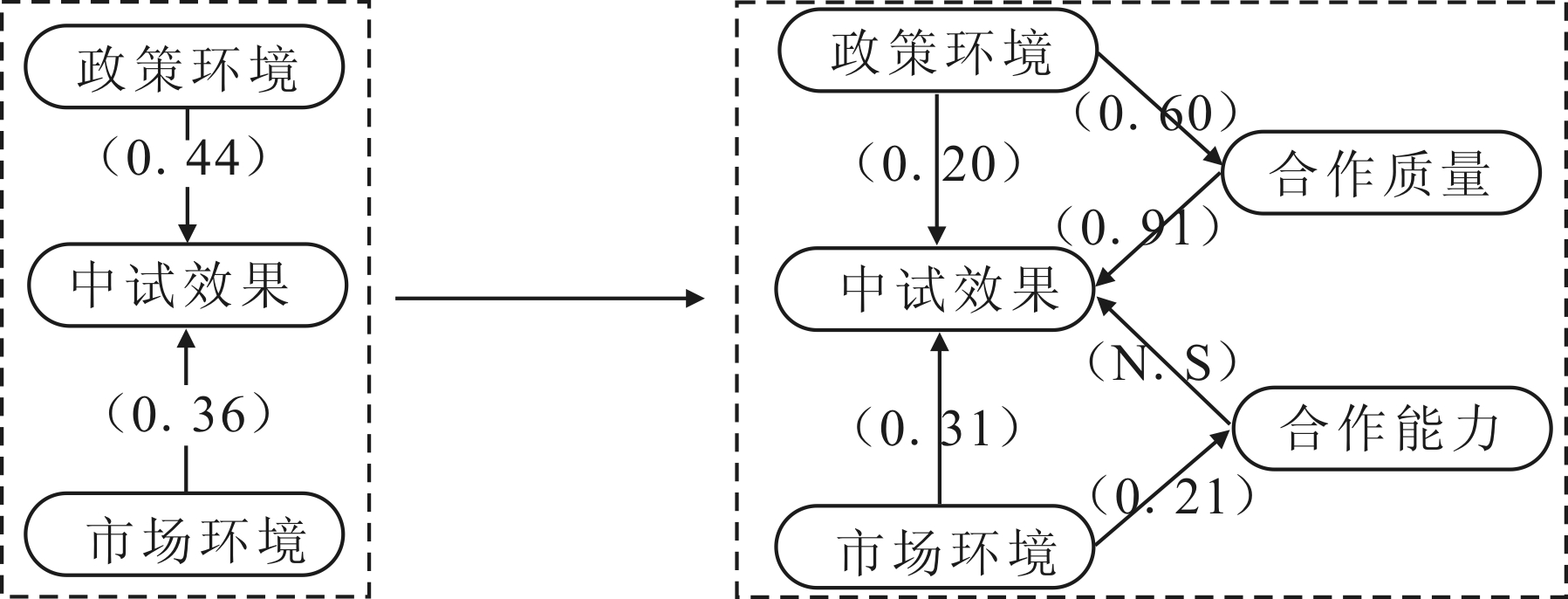

表1科技成果转化中试环节效果影响因素汇总

影响因素具体内容文献来源技术因素1.技术成熟程度;2.技术先进程度;3.技术复杂程度;4.技术替代程度;5.配套技术可获得性;6.技术指标与工艺路线多变性CenterMS等[2]郑彦宁等[3]市场因素1.消费者需求变动;2.竞争对手实力;3.竞争对手数量;4.潜在市场容量;5.产品寿命周期;6.新产品价格曹红梅等[4]彭于彪[5]财务因素1.创新资金来源难易程度;2.创新资金需求量大小;3.资金供应的及时性;4.中试主体资金实力李修全(2015)蔡跃洲[6]政策因素1.宏观经济形势变动;3.主管部门约束程度;4.知识产权保护;5.宏观科技政策支撑;6.地方政府优惠政策CuiAS等[7]葛章志等(2015)生产因素1.产品生产成本;2.原材料供应;3.生产基地;4.辅助性设备;5.原辅料和技术董亮等[8]陈兴禹等[9]管理因素1.管理能力;2.上级领导支持;3.组织结构;4.科学决策水平;5.进度控制能力;6.可行性论证及规划林芳芳等[10]孙胜元等(2016)人才因素1.科技人员实力;2.科研人员市场意识;3.科研人员风险意识曹红梅等[4]陈兴禹等[9]

2 理论框架与研究假设

2.1 理论框架

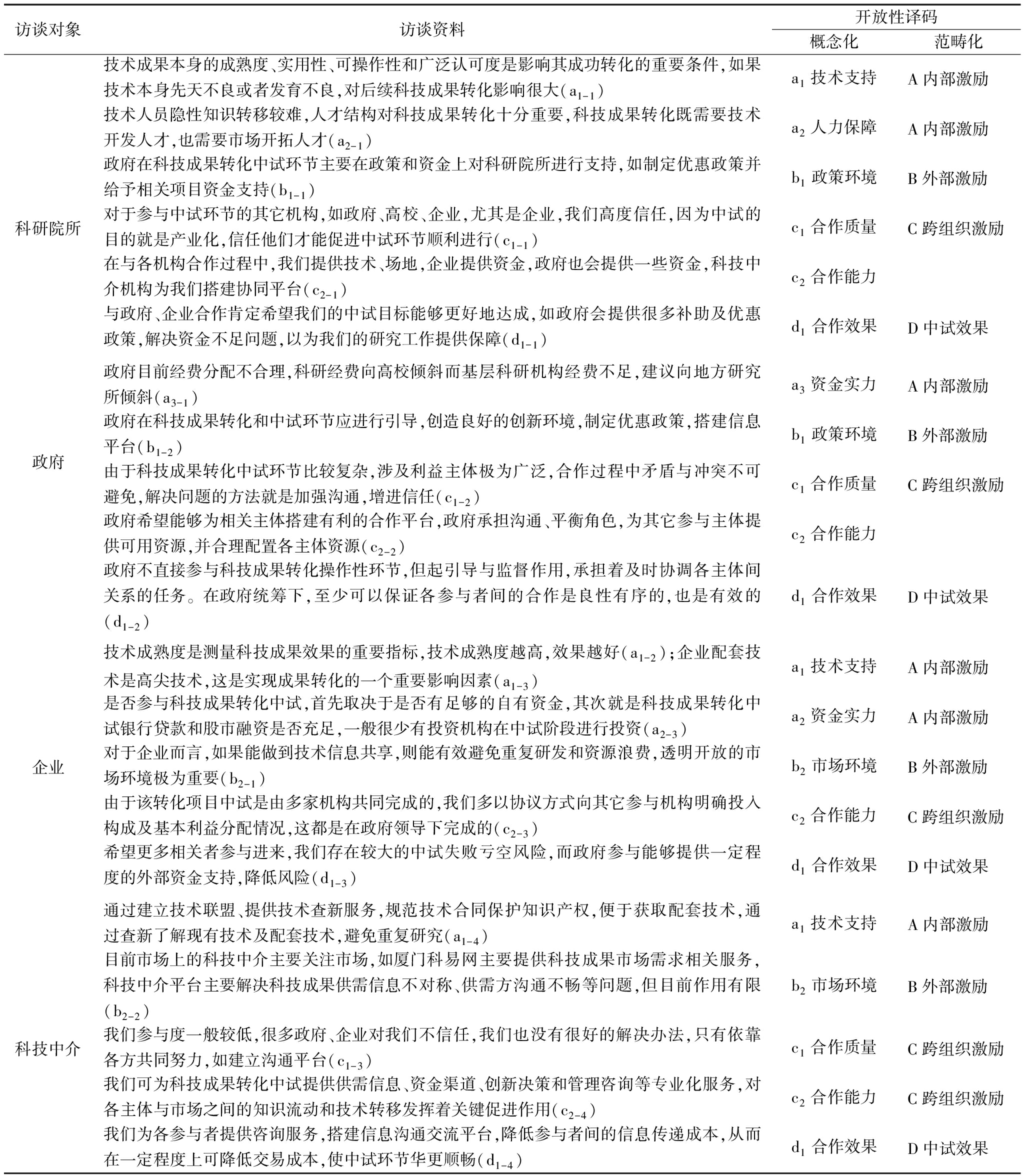

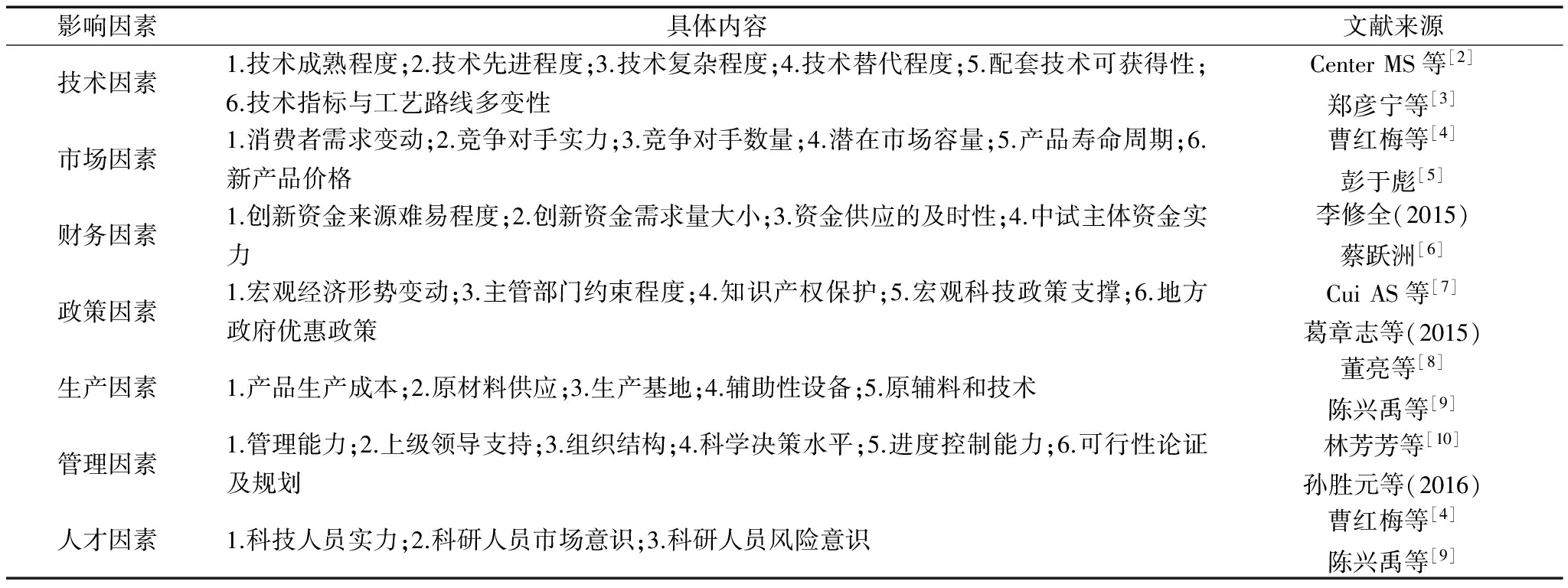

从网络化治理理论出发,看待已有科技成果转化中试效果影响因素框架,发现其仍存在多强调外部环境要素,仅聚焦于资金、人力等基础性要素等问题,且忽视了对参与主体间合作与协同能力的考量,也未能从多主体协同联动效果出发衡量科技成果转化中试效果。因此,本文在对陕西省多类科技成果转化实践进行实地调研的基础上,对相关参与主体进行半结构化访谈与深度访谈,运用扎根理论对访谈内容进行初步概念化和范畴化后(见表2),进一步对科技成果转化中试效果影响因素进行归纳总结,最终形成更加全面的中试效果影响因素框架。

表2陕西省多案例访谈扎根汇总

访谈对象访谈资料开放性译码概念化范畴化技术成果本身的成熟度、实用性、可操作性和广泛认可度是影响其成功转化的重要条件,如果技术本身先天不良或者发育不良,对后续科技成果转化影响很大(a1-1)a1技术支持A内部激励技术人员隐性知识转移较难,人才结构对科技成果转化十分重要,科技成果转化既需要技术开发人才,也需要市场开拓人才(a2-1)a2人力保障A内部激励政府在科技成果转化中试环节主要在政策和资金上对科研院所进行支持,如制定优惠政策并给予相关项目资金支持(b1-1)b1政策环境B外部激励科研院所对于参与中试环节的其它机构,如政府、高校、企业,尤其是企业,我们高度信任,因为中试的目的就是产业化,信任他们才能促进中试环节顺利进行(c1-1)c1合作质量C跨组织激励在与各机构合作过程中,我们提供技术、场地,企业提供资金,政府也会提供一些资金,科技中介机构为我们搭建协同平台(c2-1)c2合作能力与政府、企业合作肯定希望我们的中试目标能够更好地达成,如政府会提供很多补助及优惠政策,解决资金不足问题,以为我们的研究工作提供保障(d1-1)d1合作效果D中试效果政府政府目前经费分配不合理,科研经费向高校倾斜而基层科研机构经费不足,建议向地方研究所倾斜(a3-1)a3资金实力A内部激励政府在科技成果转化和中试环节应进行引导,创造良好的创新环境,制定优惠政策,搭建信息平台(b1-2)b1政策环境B外部激励由于科技成果转化中试环节比较复杂,涉及利益主体极为广泛,合作过程中矛盾与冲突不可避免,解决问题的方法就是加强沟通,增进信任(c1-2)c1合作质量C跨组织激励政府希望能够为相关主体搭建有利的合作平台,政府承担沟通、平衡角色,为其它参与主体提供可用资源,并合理配置各主体资源(c2-2)c2合作能力政府不直接参与科技成果转化操作性环节,但起引导与监督作用,承担着及时协调各主体间关系的任务。在政府统筹下,至少可以保证各参与者间的合作是良性有序的,也是有效的(d1-2)d1合作效果D中试效果技术成熟度是测量科技成果效果的重要指标,技术成熟度越高,效果越好(a1-2);企业配套技术是高尖技术,这是实现成果转化的一个重要影响因素(a1-3)a1技术支持A内部激励是否参与科技成果转化中试,首先取决于是否有足够的自有资金,其次就是科技成果转化中试银行贷款和股市融资是否充足,一般很少有投资机构在中试阶段进行投资(a2-3)a2资金实力A内部激励企业对于企业而言,如果能做到技术信息共享,则能有效避免重复研发和资源浪费,透明开放的市场环境极为重要(b2-1)b2市场环境B外部激励由于该转化项目中试是由多家机构共同完成的,我们多以协议方式向其它参与机构明确投入构成及基本利益分配情况,这都是在政府领导下完成的(c2-3)c2合作能力C跨组织激励希望更多相关者参与进来,我们存在较大的中试失败亏空风险,而政府参与能够提供一定程度的外部资金支持,降低风险(d1-3)d1合作效果D中试效果通过建立技术联盟、提供技术查新服务,规范技术合同保护知识产权,便于获取配套技术,通过查新了解现有技术及配套技术,避免重复研究(a1-4)a1技术支持A内部激励目前市场上的科技中介主要关注市场,如厦门科易网主要提供科技成果市场需求相关服务,科技中介平台主要解决科技成果供需信息不对称、供需方沟通不畅等问题,但目前作用有限(b2-2)b2市场环境B外部激励科技中介我们参与度一般较低,很多政府、企业对我们不信任,我们也没有很好的解决办法,只有依靠各方共同努力,如建立沟通平台(c1-3)c1合作质量C跨组织激励我们可为科技成果转化中试提供供需信息、资金渠道、创新决策和管理咨询等专业化服务,对各主体与市场之间的知识流动和技术转移发挥着关键促进作用(c2-4)c2合作能力C跨组织激励我们为各参与者提供咨询服务,搭建信息沟通交流平台,降低参与者间的信息传递成本,从而在一定程度上可降低交易成本,使中试环节华更顺畅(d1-4)d1合作效果D中试效果

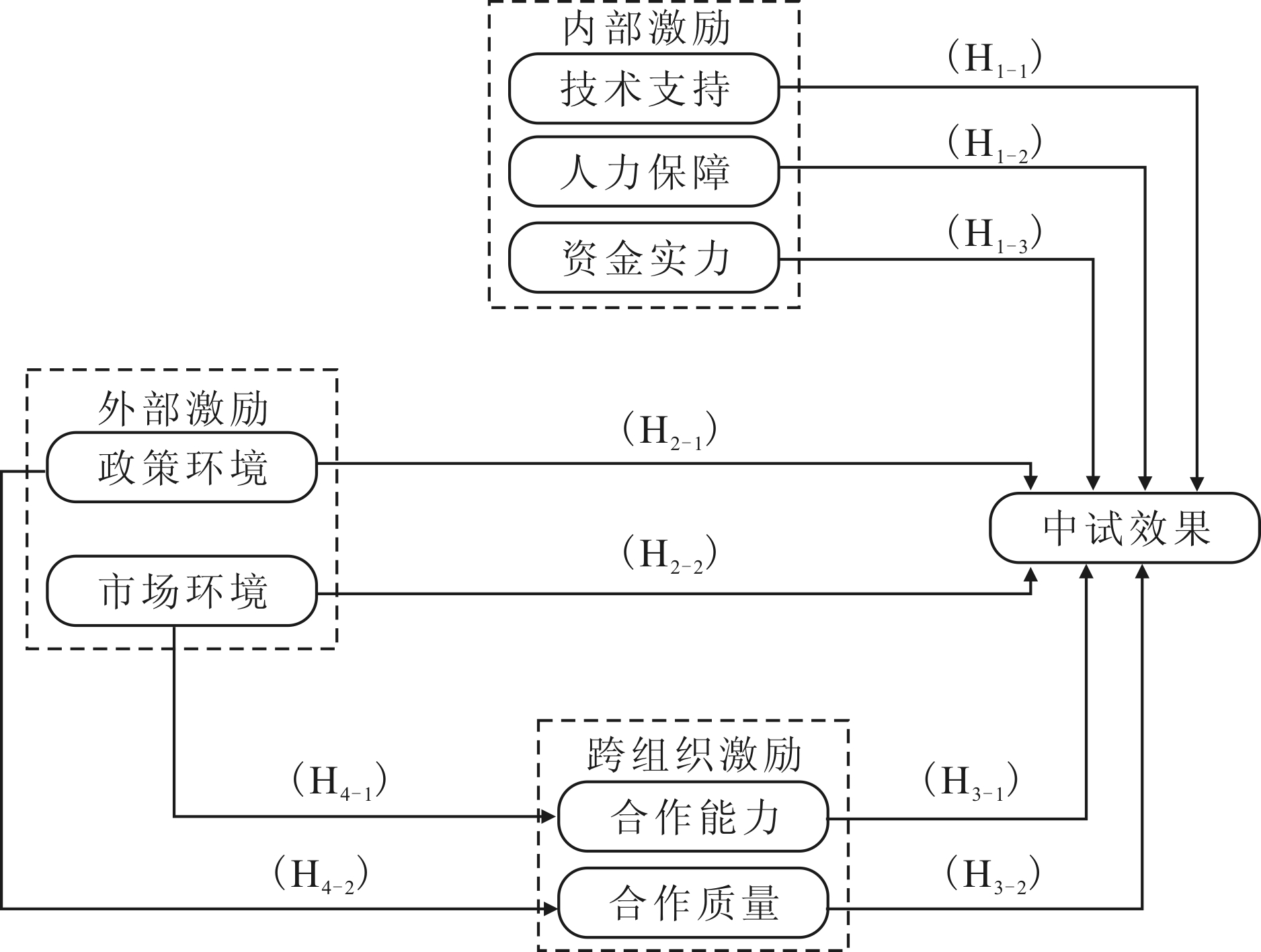

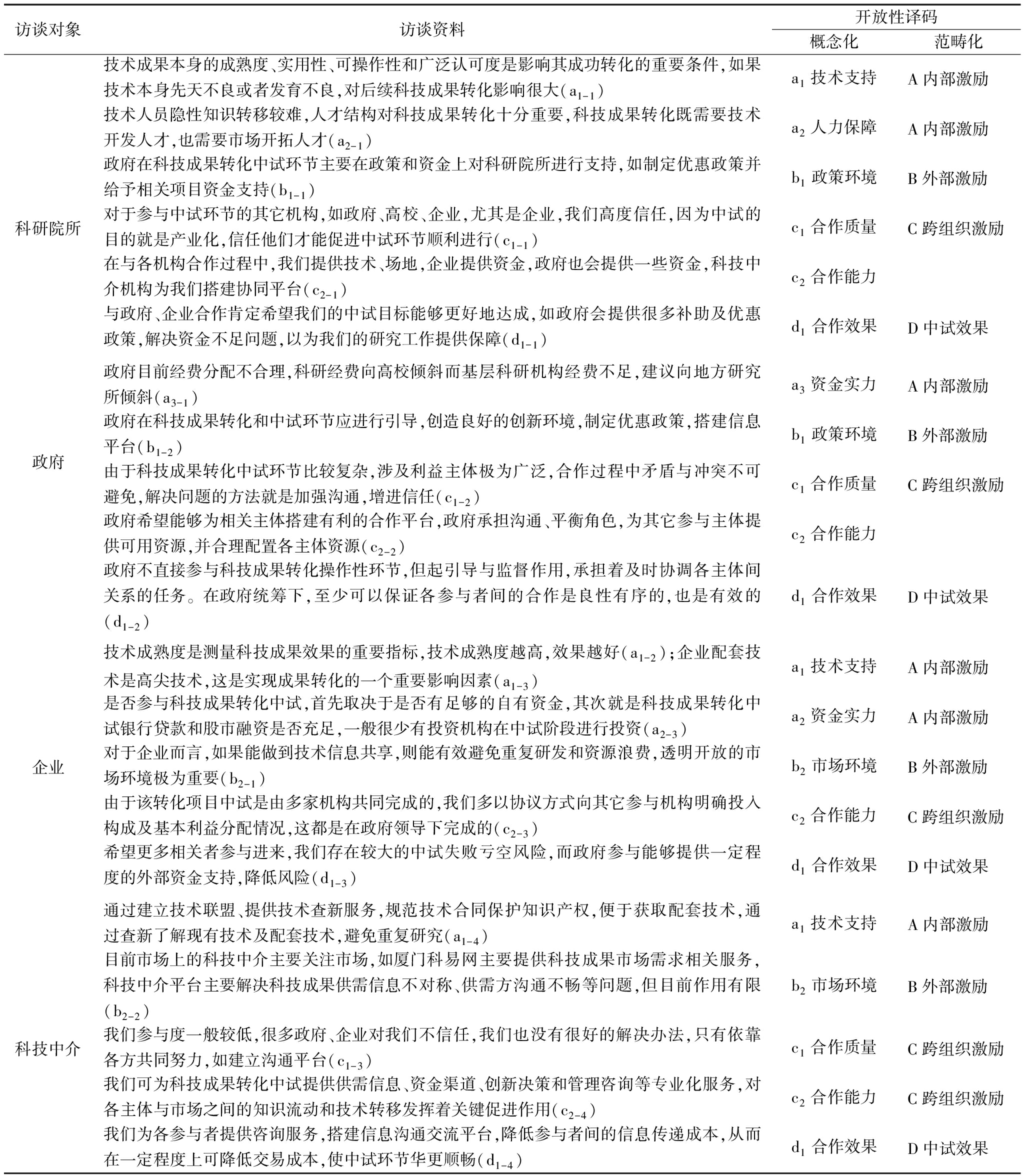

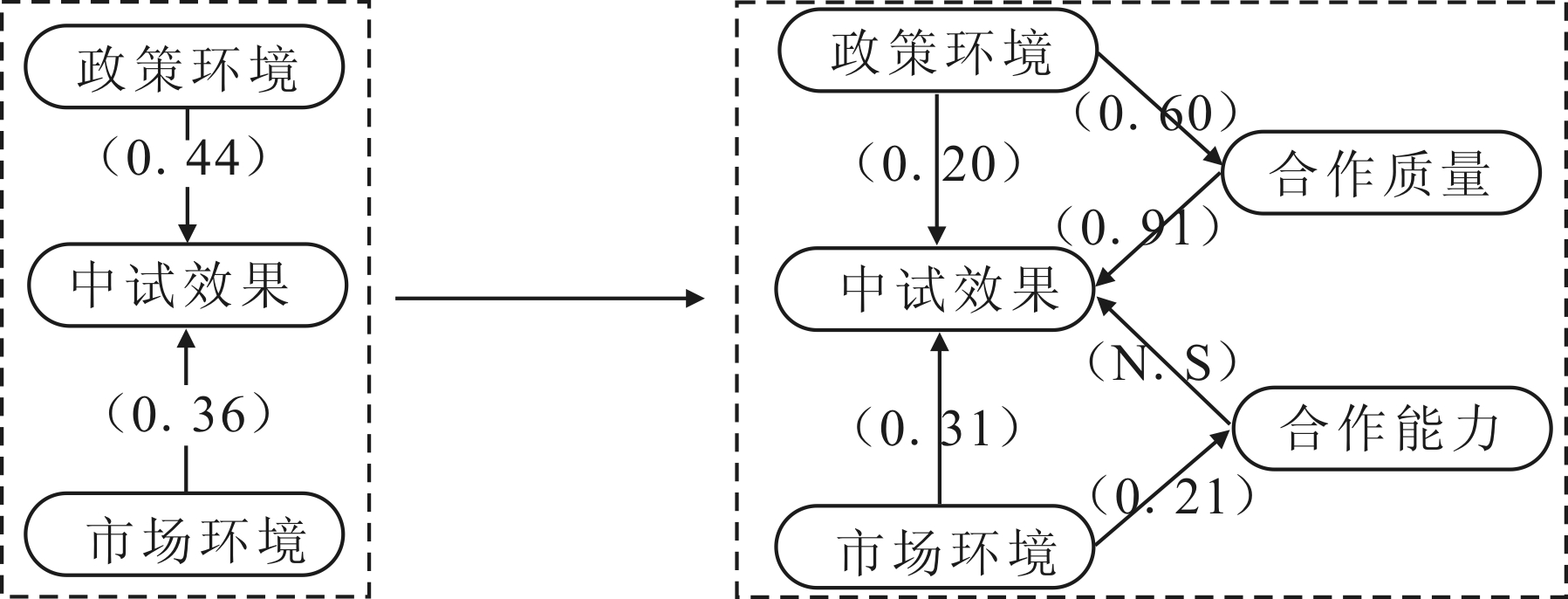

从扎根表中可以看出,在科技成果转化中试环节,各参与主体均对科技成果转化中试效果与影响因素达成一致认知,即认为中试环节效果不仅包括目标达成效果,还包含多主体协同联动合作效果(如交易成本与风险降低等)。而影响因素除内部激励和外部激励外,还应包含跨组织激励这一维度。其中,内部激励主要包括技术支持、资金实力和人力保障3个要素,外部激励包括政策环境和市场环境两个要素,跨组织激励包括合作质量和合作关系两个要素。另外,扎根表也表明,外部激励通过跨组织激励对中试效果产生一定影响。其中,政策环境通过合作质量对中试效果产生影响,而市场环境则通过合作能力对中试效果产生影响,具体影响因素框架如图1所示。

图1科技成果转化中试环节效果影响因素理论框架与假设

2.2 研究假设

2.2.1 内部激励与中试效果

首先,科技成果转化的关键是技术先进性、成熟度、可操作性,若技术本身就“先天不良”,则缺乏“茁壮成长”的基础。其次,配套技术也是影响科技成果转化中试效果的重要因素[11],只有相关配套技术足够成熟且能够获取,整个中试环节才能顺利完成。再次,中试环节知识技术密集特点决定其对掌握知识与技术的主体——人的依赖性很大[12],一支既懂专业知识又了解市场需求的专业队伍,更能在科技成果中试开发环节将其转化为成熟技术。最后,一切转化行为的基础是资金[13],只有配备先进的机器设备、良好的技术服务体系,才能为中试环节提供一个“孵化器”基地,解决相关中试主体面临的物理空间问题。据此,本文提出如下假设:

H1-1:技术支持对中试效果具有正向影响;

H1-2:人力资源保障对中试效果具有正向影响;

H1-3:资金实力对中试效果具有正向影响。

2.2.2 外部激励与中试效果

宏观经济政策调整、政策法规完善性及执行规范性等都可能影响科技成果转化中试效果,如政府对创新型企业的补贴政策可通过推动技术产品化发展,进而推进新技术中试的顺利实施[14]。由此可见,政策环境对科技成果转化中试效果具有直接影响,而市场则是科技成果转化中试的重要场域。但由于目前中试市场仍存在供需信息不对称、规范化程度不高、资源利用率相对较低等问题[15],使得科技成果转化中试环节很难有序进行,仍缺乏成熟的市场环境,进而直接影响中试效果。据此,本文提出如下假设:

H2-1:政策环境对中试效果具有正向影响;

H2-2:市场环境对中试效果具有正向影响。

2.2.3 跨组织激励与中试效果

科技成果转化中试环节相较于其它两个环节最显著的特征在于其需要多主体协同合作,以形成资源互补、成本与风险共担的良性互动网络。而各参与主体合作能力则成为决定其是否进行合作、如何进行合作及合作质量如何的关键。各主体资源丰富程度、信息捕获水平、风险对抗能力[16]等均是其合作能力的体现,合作能力越强就越愿意投入资源进行合作,进而越有利于中试环节合作效果提升。然而,仅凭良好的合作能力并不一定能够产生有效的合作效果,中试效果受合作质量的影响。即多主体间不仅要合作互惠,更要合理有序地协同联动,这就要求各参与主体间应充分信任、良好沟通并实行有效监督与制衡[17],以提升合作质量与水平,进而促进合作效果的实现。据此,本文提出如下假设:

H3-1:合作能力对中试效果具有正向影响;

H3-2:合作质量对中试效果具有正向影响。

2.2.4 市场环境的中介效应

本文通过实地调研发现,市场环境对合作能力具有一定影响,即有序的市场竞争、通畅的信息获取渠道将提升各参与主体的信息捕获能力,使其能够更有效地感知合作者资源与己方资源的差异性及互补性,合理预估合作者风险抵抗水平,进而提升各合作方的合作能力,最终促进中试环节合作效果的实现。另外,政策环境也对合作质量具有一定影响。即适应合作要求的相关政策的出台,如补贴政策等将从侧面鼓励各合作主体积极参与,促使各参与者将己方优势资源投入协同合作中,并愿意为构建信任关系及监督制约体系花费更多时间和精力,从而确保多主体间合作质量的提升,促进中试环节合作效果的实现。据此,本文提出如下假设:

H4-1:市场环境通过合作能力对中试效果产生正向影响;

H4-2:政策环境通过合作质量对中试效果产生正向影响。

3 研究设计与模型验证

3.1 数据收集

陕西省是我国高等院校和研究院所云集、科技成果产出丰富的科技大省,但同时也是科技成果转化率较低地区。因此,有必要将其作为典型案例进行深入研究。另外,陕西省是西部地区采用多主体合作模式进行科技成果转化中试实践最广泛的地区之一,涉及政府、研究院所、企业、中介机构等多主体参与,比较符合本文研究视角。所以,本文选取与陕西省五大重要产业(能源化工、装备制造、电子信息、稀有金属、现代农业)相关的典型科技成果转化中试案例,将其涉及的政府部门(如陕西省科技厅、杨凌农业高新技术产业示范区等)、研究院所(如中科院大化所、西安光机所等)、相关企业(如中铁宝桥集团等)与中介机构(如钛谷有色金属交易中心等)作为主要调研对象,对其中主要工作人员进行深度访谈、半结构化访谈和问卷调查。本文共发放问卷600份,其中企业200份、研究院所200份、政府部门和中介机构各100份,共收回问卷552份,回收率为92%。随后,采用EPIDATA软件录入与清洗数据,最终获得535个有效样本。

3.2 变量测量

为确保问卷的有效性和可靠性,本文变量度量指标部分来源于成熟量表,部分来源于对现有文献的分析和对实地访谈的整合。为保证量表设计合理,课题组在西安市科技局、西安交通大学、宝光集团等单位进行了预调研和小样本前测,并根据反馈意见再次修正量表,最终形成量表终稿,如表3所示。

表3各变量测量指标汇总

变量编号度量指标观测变量来源A11该项技术各项性能稳定性较高技术支持A12该项技术所需生产工艺较成熟ChienKetal[11]、ParksMetal等[18]A13该项技术知识含量和科技含量较高A14该技术在国内外领先程度较高A21本单位研发队伍实力较强人员保障A22本单位管理人员管理决策能力较强陈兴禹等[9]、BerryD[19]A23本单位组织管理水平较高A24本单位制定了合理的科研人员激励机制A31政府对中试环节资金支持力度较大资金实力A32本单位资金实力较为雄厚LottiOFetal[20]、谢宗晓等[21]A33本单位进行技术中试的成本较低B11宏观政策对中试环节的影响较大政策环境B12支持科技成果转化中试环节的政策较多张慧颖等(2013)、KwakYHetal[14]B13宏观政策环境支持科技成果转化B21该项技术与市场需求结合较好市场环境B22该项技术市场接受能力较强FadelTRetal[22]、OlsonDLetal[23]B23该领域同行业竞争对手实力较弱C21与本单位进行合作伙伴的资源异质性较高合作能力C22中试过程中本单位能够获取充足信息CaoY[24]、JacksonStainsby等[25]调研资料整理C23中试过程中本单位有一定风险承担能力C11中试过程中本单位充分信任其它合作者合作质量C12中试过程中本单位能够与合作方充分沟通ZaheerAetal[26]、ZiggersGWetal[27]调研资料整理C13中试过程中本单位与其它合作方建立了良好监督机制D11采取合作方式能够更好地完成本单位目标中试效果D12采取合作方式能够降低本单位交易风险谢宗晓等[21]、骆严等(2014)调研资料整理D13采取合作方式能够降低本单位交易成本D14本单位与其它合作伙伴利益分配较为合理

3.3 信度与效度检验

本文从内部激励、外部激励、跨组织激励3个维度分别对问卷信度进行检验。结果表明,问卷联合信度为0.791,各维度信度均大于0.7,问卷整体信度良好。在效度检验部分,本文首先选取135份样本,分别对内部激励、外部激励、跨组织激励与中试效果进行探索性因子分析。结果表明,问卷各测量题项间不存在交叉载荷,且内部结构稳定,如表4所示。

随后,本文运用结构方程模型进行验证性因子分析,并对收敛效度进行检验。结果表明,χ2/df值为2.912,RMSEA值为0.056,GFI为0.88,CFI为0.89,模型拟合优度在可接受范围内,且各因子载荷均大于0.6,表明问卷收敛效度较好,如5表所示。

表4各维度KMO值与累计解释方差结果

内部激励外部激励跨组织激励中试效果KMO值0.8730.8900.7450.741累计解释方差70.256%70.745%68.055%69.019%

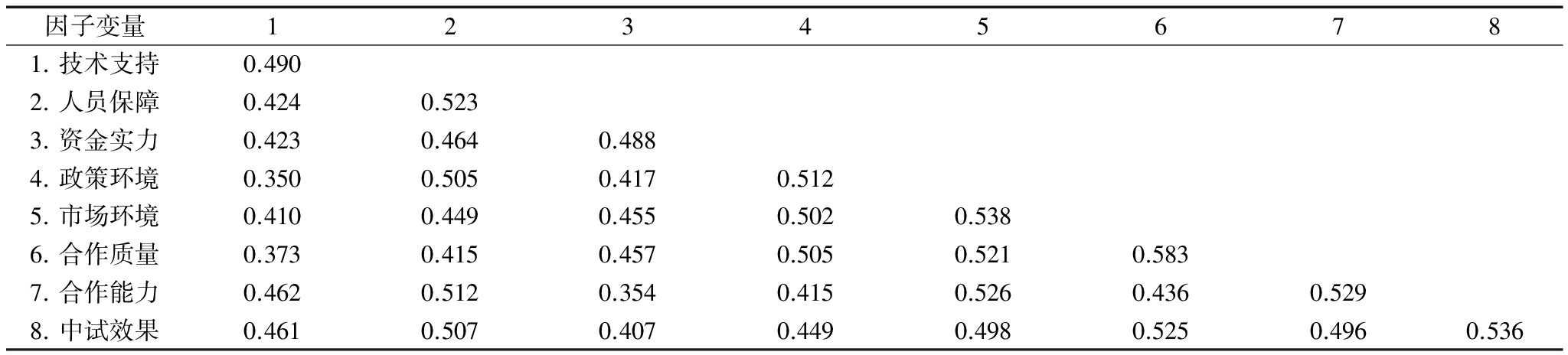

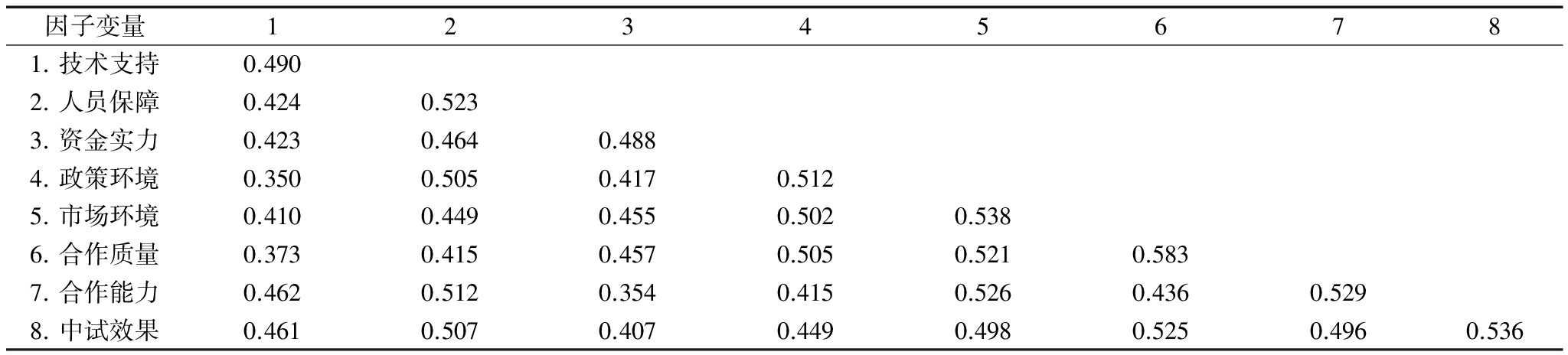

判别效度也通过验证性因子检验,将模型中8个变量两两配对,若AVE值大于相关系数值的平方,则说明两两变量间具有判别效度,结果如表6所示,表明8个变量两两之间判别效度良好。

表5各变量因子载荷汇总

变量序号路径值变量序号路径值A110.69B210.80技术支持A120.68市场环境B220.76A130.72B230.63A140.71C110.74A210.76合作质量C120.78人员保障A220.69C130.77A230.72C210.60A240.72合作能力C220.80A310.68C230.73资金实力A320.65D110.68A330.76中试效果D120.69B110.74D130.64政策环境B120.76D140.66B130.64

3.4 模型检验结果

根据上述理论框架,本文构建科技成果转化中试效果影响因素全模型(见图2),并运用Amos21.0对剩余样本进行检验。结果表明,χ2/df值=2<2.222<3,RMSEA值为0.06,SRMR为0.053,GFI为0.87,CFI为0.90,模型整体拟合优度良好。

3.4.1 内部激励与中试效果

从上述模型检验结果看,技术支持对中试效果有正向影响,假设H1-1得到验证(Beta=0.52>0,p=0.00);人力保障对中试效果具有正向影响,假设H1-2得到验证(Beta=0.32>0,p=0.00);资金实力对中试效果具有正向影响,假设H1-3得到验证(Beta=0.11>0,p=0.00)。这表明,成熟、稳定、领先的技术支持,专业化试验人员与充足的资金保证均能够有效提升科技成果转化中试效果。

表6AVE值汇总

因子变量123456781.技术支持0.4902.人员保障0.4240.5233.资金实力0.4230.4640.4884.政策环境0.3500.5050.4170.5125.市场环境0.4100.4490.4550.5020.5386.合作质量0.3730.4150.4570.5050.5210.5837.合作能力0.4620.5120.3540.4150.5260.4360.5298.中试效果0.4610.5070.4070.4490.4980.5250.4960.536

图2科技成果转化中试效果影响因素模型

具体而言,在内部激励中,中试效果的有效实现更依赖于技术支持(0.52)、人员保障(0.32)而非资金实力(0.11)。原因在于,中试环节如果只是作为科技成果转化过程中的一环对资金规模要求并不高,但其作为科技成果转化过程中技术扩散的第一步,更依赖于技术的先进性、完备性和成熟性。另外,科技成果转化中试环节作为风险最高的环节,除需掌握科学理论的技术专业研发人员外,还急需具有咨询能力与风险规避能力的资深中介服务人员。因此,人员质量对中试效果的影响较大。

3.4.2 外部激励与中试效果

检验结果表明,政策环境对中试效果具有正向影响,即利好政策会促进中试效果的实现,假设H2-1得到验证(Beta=0.67>0,p=0.00);市场环境对中试效果也有正向影响,表明良好的市场环境将提升中试效果,假设H2-2得到验证(Beta=0.60>0,p=0.00)。因此,规范的市场环境与良好的政策支持均能有效促进中试效果提升。

但相较于市场环境(0.60)而言,政策环境(0.67)对中试效果提升具有更广泛的影响。由于科技成果转化中试并不意味着直接量产与市场化,因此其对市场信息对称性、市场需求匹配性、市场秩序规范性的要求不高。但该环节作为转化过程中复杂程度最高、风险最强的环节,很少有主体自愿投入资源并承担风险。因此,亟需通过政策优惠与补贴等方式吸引多主体积极参与合作。

3.4.3 跨组织激励与中试效果

合作质量对中试效果也具有正向影响,假设H3-2得到验证(Beta=0.62>0,p=0.00),表明良好的合作制度和规范可产生高质量合力,进而推动科技成果转化中试效果提升。

然而,合作能力对中试效果的正向影响并不显著,假设H3-1未得到验证(Beta=0.90>0,p=0.08)。原因在于,合作关系的形成本身就意味着各主体已具备一定合作能力,但各主体合作能力间可能存在过度不均衡性,即弱势能力方削弱了协同合作对中试效果产生的积极影响。另外,合作能力提升不一定带来中试效果提升。即使各参与主体均具有良好的合作能力,但如若缺乏相互信任、风险共担、彼此监督的良好合作氛围与秩序,分散的合作能力也无法凝结成共融的合作力量,更无法促进合作效果的提升。

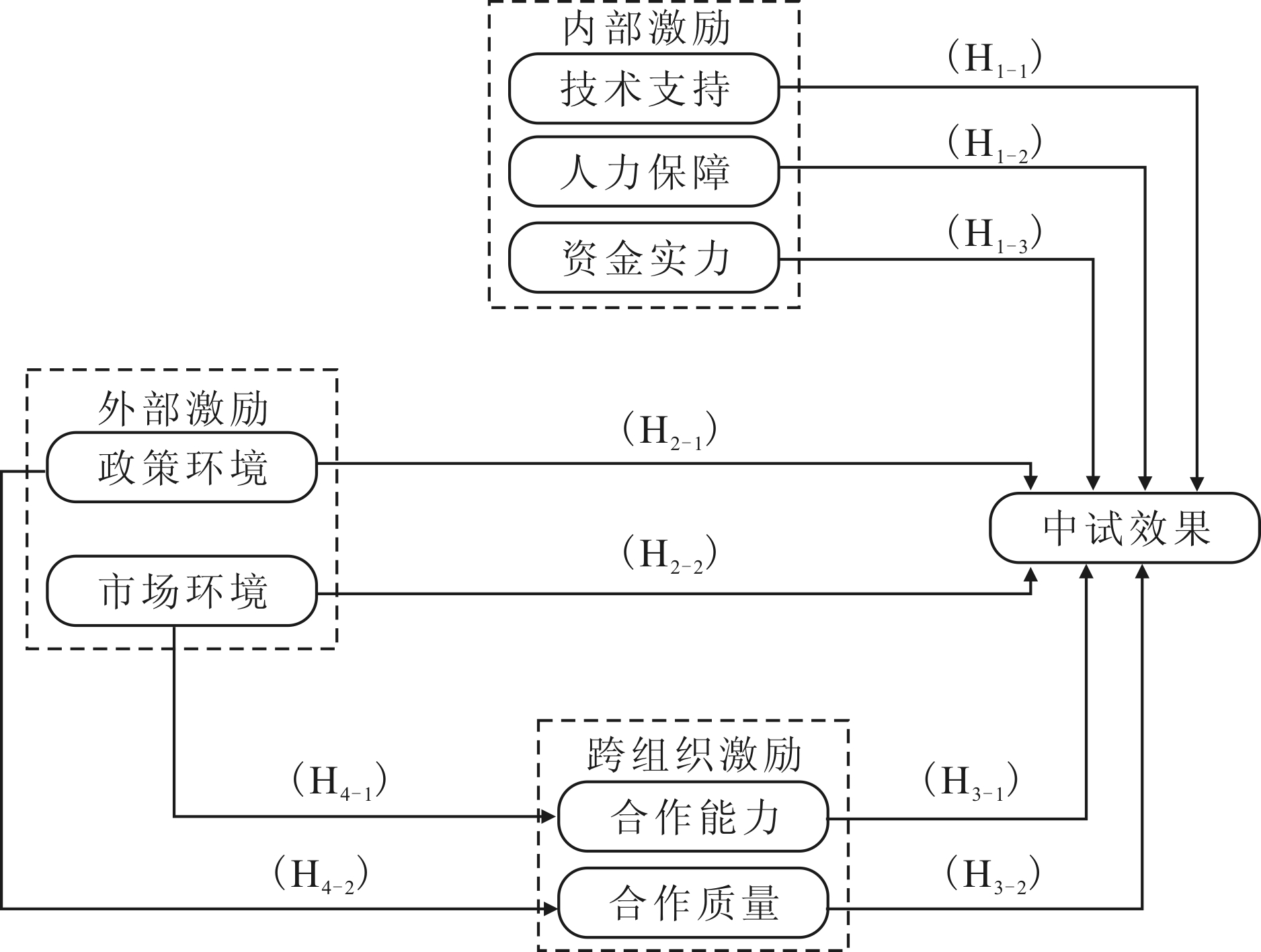

3.4.4 中介效应

首先,需检验政策环境与市场环境对中试效果的全部影响,若显著,则将合作质量与合作能力共同纳入模型,以检验政策环境是否对合作质量具有影响、合作质量对中试效果是否具有影响。同理,也需对合作能力进行上述检验。若均有显著影响,则说明存在中介效应,若仅有一条路径系数不显著则需进行SOBEL检验。由于SEM强调最大程度上容纳所有测量指标,并注重各变量间的交互作用。所以,本文同时对两组中介效应进行检验(见图3)。

结果显示,政策环境与市场环境对中试效果的全部影响均比较显著,因此可进行中介效应分析。本文将合作质量与合作效果共同纳入模型进行检验,结果发现政策环境(Beta=0.60>0,p=0.00)可通过合作质量(Beta=0.91>0,p=0.00)对中试效果产生显著正向影响,假设H4-1得到验证。这表明,利好适配的政策环境可提升多主体间合作质量与水平,进而对中试效果提升产生积极影响。

但合作能力对中试效果的正向影响不显著,且未能通过SOBEL检验,市场环境无法通过合作能力对中试效果产生显著正向影响,假设H4-2未得到验证,这是由合作能力与中试效果之间正相关关系不显著造成的。但市场环境(Beta=0.21>0,p=0.00)仍能够有效提升各合作主体的合作能力,说明良好的行业规范及市场竞争环境可有效促进科技中介等各合作主体合作能力提升。

图3外部激励对中试效果的中介效应检验结果

4 对策与建议

4.1 合理配置内部激励与外部激励

尽管已有研究指出,对科技成果转化效果产生正向影响的内部激励与外部激励因素同样能够促进科技成果转化过程中合作关系最复杂、风险程度最高的中试环节效果提升,但相较于科技成果转化全程效果而言,中试环节效果提升更依赖于技术与人力等知识性资源而非资金等基础性资源,其更倾向于通过政策支持等行政力量而非有序竞争等市场力量来确保效果的实现。

因此,在科技成果转化中试环节,应优先配置知识性要素而非基础性要素,优先创造良好的政策支持环境而非有序规范的市场环境。这就要求在构建科技成果转化中试合作创新网络过程中,作为转化技术与转化人才贮藏主体的高校、科研院所、科技中介机构重视转化技术的先进性、完备性和创新性,并有能力为协同创新网络提供充足的可用人才。同时,也需要各相关行政部门,如各省市科技部门、经济技术开发区等出台有效合理的支持政策,以进一步为合作创新网络的形成与高效运行培育良好的政策环境,给予各合作主体充分的“安全感”,保证各合作方愿意向合作网络投入技术与人力资源,最终提升科技成果转化中试环节整体效果。

4.2 提升短板主体合作能力

本文发现,跨组织激励是促进科技成果转化中试效果提升的重要因素。因此,应首先提升“短板”参与主体自身合作能力与水平。其中,科技中介机构作为科技成果转化中试环节中极为重要的责任主体,承担着科技咨询、技术转移、技术评估等多项重要工作。但现阶段,相较于政府、高校或科研院所、企业而言,其在数量、资源丰裕度、合作能力等方面均处于合作创新网络相对劣势地位,因此亟需从提升该主体合作能力入手,确保合作创新网络中多主体力量均衡与协调发展,以实现多主体间的有效联动与合作。

近年来,国家通过制定发展规划、执行补贴政策等方式持续推动与促进科技中介服务机构发展,但市场环境也是有效提升各合作主体合作能力的重要方式。尤其对于科技中介机构而言,当行业规范良好、市场竞争有序时,高校、科研院所、企业等其它实力较强主体将有更多精力推进科技中介培育与孵化,并在有序市场推动下积极通过产学研合作方式共同培育科技中介。而依托政府、高校、企业等强能力主体单独或共同孵化科技中介机构是当前的合理选择,此举既能够快速提升科技中介数量与规模,又能够确保资源的丰裕性、专业性与非行政性。

4.3 挖掘提升合作质量的关键路径

相较于各主体合作能力而言,合作质量对科技成果转化中试效果的提升作用更为广泛与深刻。因此,需构建完备的网络协同场域、秩序与规范,促进中试环节合作创新网络整体合作质量提升。而政策环境是确保高质量合作创新网络产生的重要促进因素,因此政府作为政策环境的主要倡导者,自然成为为各主体间有序合作提供制度规范与基本保证的第一责任主体。

而确保政府高效承担其在科技成果转化中试环节责任的最好方式就是政府购买科技成果转化中试试验,即政府通过项目打包购买方式,向高校或科研院所、科技中介、企业等相关主体购买科技成果转化中试试验,并形成中试成果库,面向企业或个人有偿提供成果。至此,即可形成由政府作为发包人,高校或科研院所、科技中介、企业等相关主体作为承包方,企业或个人作为受益人或购买方的多主体协同联动的科技成果转化中试合作网络。

在该政策倡导下,各参与主体的异质性资源将得到充分整合与利用。如政府政策与平台保证、高校或科研院所专业技术支持、科技中介实操经验借鉴等,均通过合作创新网络凝结在一起,共同促进中试效果提升。另外,技术创新与风险扩散也被相对均匀地分摊到各参与主体中,并使其在政府持续管理与监控下免于遭受风险扩散与转移的干扰,有效提升各主体参与科技成果转化中试的积极性。更为重要的是,在当前科技成果转化中试市场力量弱小、竞争无序情况下,由政府承担技术创新试验的主要成本与风险,能有效降低中小企业创新成本,使之更愿意向拥有高新技术与自主研发能力的创新型企业转型,有助于实现“中国制造2025”的宏伟目标;而面向大众提供中试成果,也为公众提供了自主创新与创业的良好契机,有助于实现“大众创业、万众创新”的美好构想。

5 结语

事实上,科技成果转化中试环节即为多主体参与的合作创新网络,其是运用政府、高校或科研院所、科技中介、企业等相关参与主体的合作能力,并配以良好的网络环境与规范,以合理有效的方式将技术、人员、资金等基础性内部激励与政策环境、市场环境等支持性外部激励相匹配形成的高质量协同合作网络。其中,政府可通过向多主体购买科技成果转化中试试验等方式成为多主体协同网络构建主体与运行的关键力量。

本研究立足于科技成果转化中试环节的特殊性与复杂性,发现该环节是科技成果转化全程中最需要多主体协同联动的关键环节,在看待科技成果转化效果及其影响因素问题上,实现了从结果导向的单一视角向过程导向的多元视角转变。同时,本研究也识别出影响中试效果的关键要素,指出提升中试效果的有效路径,丰富了科技成果转化效果研究内涵与外延。另外,本研究还发现,政府作为政策环境塑造主体与中试合作创新网络参与主体,将产生其它责任主体难以企及的重要影响。本文从政府购买服务出发,为搭建资源合理配置、风险共担、收益共享的多主体中试合作创新网络提供了具体操作方法。

参考文献:

[1] STEVEN G,WILLIAM D E.Governing by network:the new shape of the public sector [M].Brookings Institution Press,2004.

[2] CENTER M S,DAVID J T,SWANSON R L.An assessment of recycling on long island [J].Marine Sciences Research Center Stony Brook University,1996 (7):134-147.

[3] 郑彦宁,张丽玮. 高新技术项目技术风险评估研究——技术风险模型构建和风险因素分析[J]. 科技管理研究,2014(3):240-246.

[4] 曹红梅,赵红. 高新技术中试研发项目的风险评价[J].管理评论,2006(12):24-29+63-64.

[5] 彭于彪.国内外金融支持科技成果转化的经验比较及启示[J].金融经济,2014(6):64-66.

[6] 蔡跃洲. 科技成果转化的内涵边界与统计测度[J]. 科学学研究,2015(1):37-44.

[7] CUI A S,GRIFFITH D A,CAVUSGIL S T,et al.The influence of market and cultural environmental factors on technology transfer between foreign MNCs and local subsidiaries:a croatian illustration [J].Journal of World Business,2006,41 (2):100-111.

[8] 董亮,张玢,李明亮,等.我国技术市场理论的嬗变——从科技成果转化到技术转移[J].科学管理研究,2015(1):112-116.

[9] 陈兴禹,黄瑛,刘俊友.浅谈技术转移与中试产业化[J].中国高校科技,2014(3):72-73.

[10] 林芳芳,赵辉.政策视角下的我国科技成果转化效率研究[J]. 情报杂志,2016(10):86-90.

[11] CHIEN K,WU Z,HUANG S.Identifying and assessing critical risk factors for bim projects: empirical study [J].Automation in Construction,2014 (45):1-15.

[12] 王成军,郭明. 创新型科技人才科技成果转化能力可拓评价[J]. 科技进步与对策,2016(4):106-111.

[13] 陈梅英,谢梦远,雷国铨. 我国农业高校科技成果转化与资源投入实证研究[J]. 福建论坛:人文社会科学版,2016(4):31-35.

[14] KWAK Y H,STODDAR D J.Project risk management:lessons learned from software development environment[J].Technovation,2004,24 (11):915-920.

[15] 徐进亮,袁婷婷,常亮. 北京市政府绿色采购促进科技成果转化的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境,2014(11):161-167.

[16] PROVAN K G,MILWARD H B.Do networks really work? a framework for evaluating public-sector organizational networks [J].Public Administration Review,2008,61 (4):414-423.

[17] KLIJN E H,YSA T,SIERRA V,et al.The influence of network management and network complexities on network performance in taiwan,spain and the netherlands [J].Public Management Review September,2014 (9):214-245.

[18] PARKS M,BANSAL S,ZILBERMAN D.Technology adoption under fit risk:what should development project donors and managers know [J].Procedia Engineering,2015 (107):3-10.

[19] BERRY D.Managing risks in medical technology [J].Risk Management,1994,41 (2):25-29.

[20] LOTTI O F,SOBRAL M C,DAMASCENO F,et al.Risks and strategies in a Brazilian innovation flex fuel technology [J].Journal of Manufacturing Technology Management,2014,25 (6):916-930.

[21] 谢宗晓,林润辉,李康宏,等.协同对象、协同模式与创新绩效——基于国家工程技术研究中心的实证研究 [J].科学学与科学技术管理,2015(1):63-74.

[22] FADEL T R,STEEVENS J A,THOMAS T A,et al.The challenges of nanotechnology risk management [J].Nano Today,2015,10 (1):6-10.

[23] OLSON D L,BIRGE J R,LINTON J.Introduction to risk and uncertainty management in technological innovation [J].Technovation,2014,34(8):395-398.

[24] CAO Y.The evaluation research on enterprise staff knowledge collaborative ability based on the collaborative process[A]// KIM Y H,JIANG Z Y,YARLAGADDA P,et al.International conference on information management[C].Innovation Management and Industrial Engineering,Xi′an:Lin C Y.2013:324-328.

[25] JACKSON P M,STAINSBY L.The public manager in 2010:managing public sector networked organizations [J].Public Money & Management,2010 (3):11-16.

[26] ZAHEER A,VENKATRAMAN N.Relational governance as an interorganizational strategy:an empirical test of the role of trust in economic exchange [J].Strategic Management Journal,1995,16(5):373-392.

[27] ZIGGERS G W,TARAS GAGALYUK A,HANF J.Network governance at the firm and network level:goals,routines,and social mechanisms [J].International Journal on Food System Dynamics,2010,1(4):342-351.

ResearchontheEffectivenessofPilot-scaleExperimentintheTechnologyTransfer——An Empirical Study in Shanxi

Fang Yihua1,Liu Bo1,Peng Jin2

(1.School of Public Policy and Management,Xi'an Jiaotong University;2.School of Humanities and Social Sciences,Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710018,China)

Abstract:Pilot-scale experiment in technology transfer is regarded as the important stage, also the bottleneck, which includes many participants, such as governments, scientific research institutes, enterprises, agencies and so on. Therefore, this paper regards the network governance as the breakthrough point, considering the effects of multi-agent collaborative on pilot-scale experiment' effectiveness and building a factor frame of the effectiveness of pilot-scale experiment in the technology transfer by grounded theory, which includes three dimensions: the internal elements, the external stimulation and the subject factors. In addition, SEM is used to test. The results find that except for cooperation ability, the factors in three dimensions are verified. This shows that the internal elements and the external stimulation are do the basis to ensure the effectiveness of pilot-scale experiment in the technology transfer, the subject factors can integrate the two factors, having more significantly effect on transfer effectiveness, however, in that the effect of the cooperation ability on pilot-scale experiment in the technology transfer has not been verified because it is insufficient naturally and a prerequisite factor. So suggestions should be put forward from the aspect of multi-agent coordination.

Key Words:Transformation of Scientific and Technological Achievements;Pilot Effect;Influence Factor;Multi-agent Collaboration

DOI:10.6049/kjjbydc.2017030939

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)01-0050-09

收稿日期:2017-06-06

基金项目:国家自然科学基金项目(71673218);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(13JZD015);陕西省软科学重点项目(2014KRZ05)

作者简介:方奕华(1993- ),女,河南三门峡人,西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生,研究方向为政府治理创新与网络治理、公共服务供给及市场化;刘波(1972- ),男,山西太原人,博士,西安交通大学公共政策与管理学院教授、博士生导师,研究方向为政府治理创新与网络治理、公共服务供给及市场化;彭瑾(1978- ),女,陕西西安人,博士,西安交通大学人文社会科学学院副教授、硕士生导师,研究方向为政府购买社会工作服务、儿童福利。

(责任编辑:王敬敏)