图1 千万吨级矿井集群概念体系

摘 要:基于国内大型矿业集团千万吨矿井发展实践,结合集群理论界定了千万吨级矿井集群内涵,并凝炼其典型特征。针对矿井集群发展现状,以干系人识别为切入点,建立矿井集群内外部网络关系。运用社会网络分析法对矿井集群网络特征进行测度和主体角色定义,在此基础上,构建矿井集群生态圈。从管理理念、管理方式两个角度进行生态圈管理优化,旨在为推动煤炭企业产业升级、带动供给侧结构性改革提供决策参考。

关键词:矿井集群;生态圈;管理优化

新常态下煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段,矿业集团面临深度转型与变革。由于世界产业结构、能源结构不断调整,煤炭市场疲软状态长期存在,国家供给侧改革对煤炭清洁利用提出了更高要求。传统粗放的供应模式严重阻碍了煤炭产业科学发展,矿井集群发展势在必行。因此,如何构建矿井集群生态圈,加速煤炭资源整合,提升资源开采水平及改善煤炭企业产业结构值得深思。

文献研究发现[1-4],学者们对千万吨矿井研究多局限于技术层面,而管理层面的研究鲜见,千万吨级矿井集群研究更为鲜见。本文立足千万吨级矿井集群现状,从核心层、辅助层、环境层等维度构建千万吨级矿井集群生态圈,从管理优化视角推动生态圈理论在矿井集群中的实践。

1.1 千万吨级矿井集群发展现状

2002年神东集团大柳塔矿井的建成标志着我国跨入千万吨级矿井建设新阶段,2003年兖矿集团的济宁三号井开创了千万吨立井煤矿的先河[5]。随后,中煤集团安家岭煤矿、同煤集团塔山煤矿、淮南矿业集团顾桥煤矿等先后步入千万吨级矿井的行列,国内千万吨级矿井数量急速增长。

在此背景下,矿业集团纷纷提出千万吨级矿井集群发展思路,神华集团以高起点、高质量、高技术、高效率、高效益为指导,提出千万吨级矿井群发展模式[6]。同煤集团以集约高效为指引,以大矿、优矿、好矿和退老、退小、退衰、退亏为标准,提出千万吨级矿井集群发展战略[7]。

1.2 千万吨级矿井集群内涵

在梳理神华、中煤、同煤等大型矿业集团千万吨级矿井集群发展现状的基础上,剖析其发展经验,结合集群理论界定千万吨级矿井集群概念,即以大型矿业集团为主导,以千万吨级矿井建设、开采及煤炭高效综合开发利用为目标,以协同、创新、整合为主要方式所构成的矿业集团运营网络关系集合。

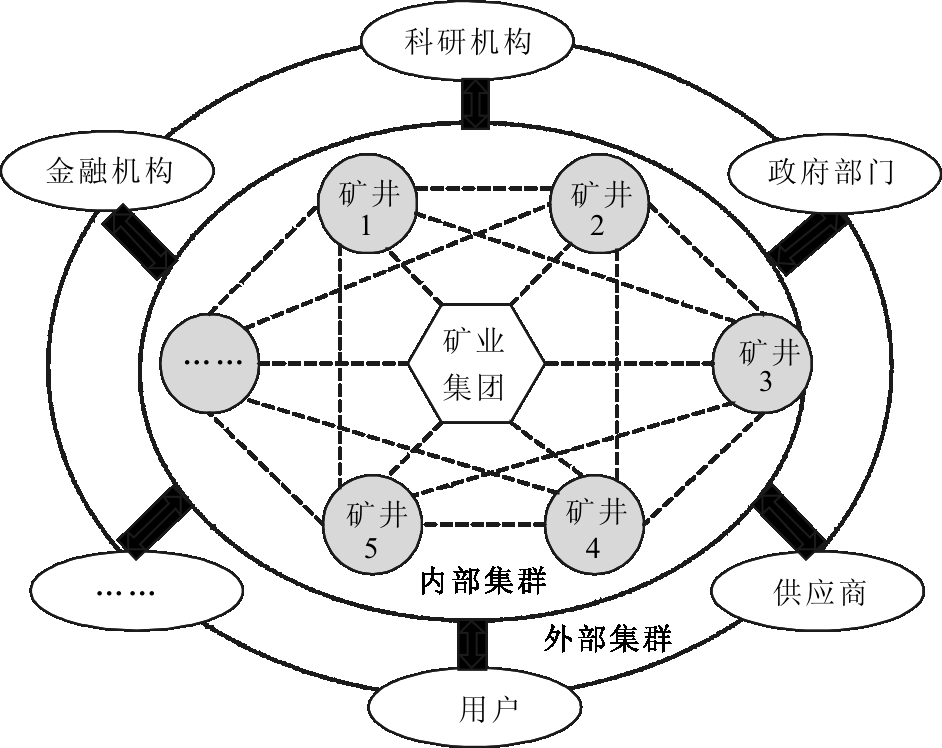

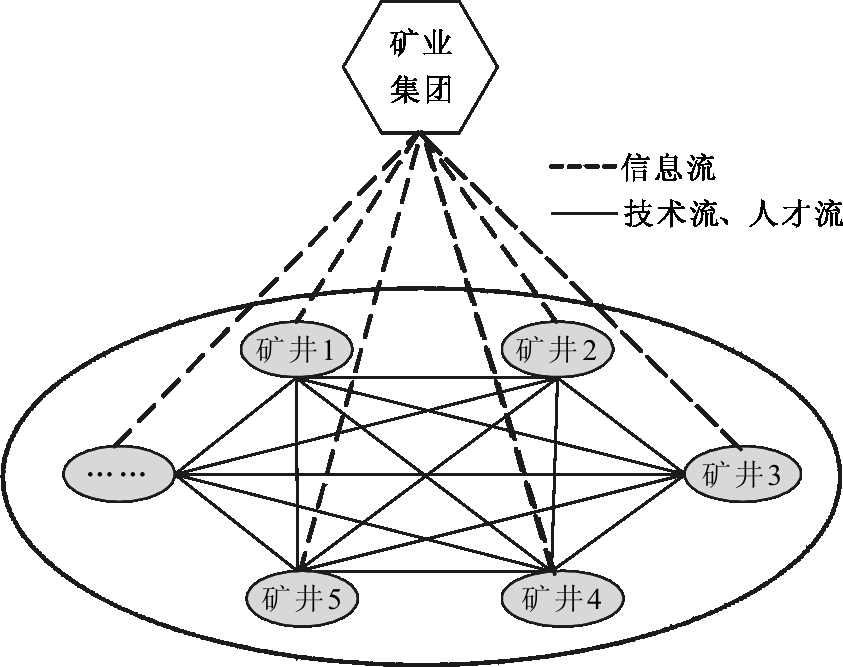

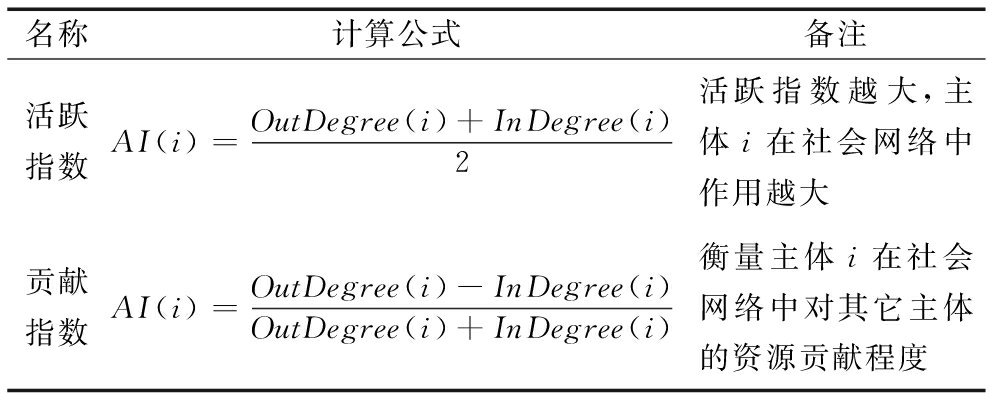

千万吨级矿井集群由矿业集团内部各主体以及供应商、政府部门、金融机构、用户等相关主体构成(见图1)。矿业集团内部各主体在总部的战略部署下,相互联系、相互促进,形成内部集群。政府部门、科研机构、供应商、金融机构、用户等为矿井集群提供政策、技术、设备、资金等一系列支持,形成外部集群,共同促进千万吨级矿井集群集约化、绿色化、现代化发展。

1.3 千万吨级矿井集群特征

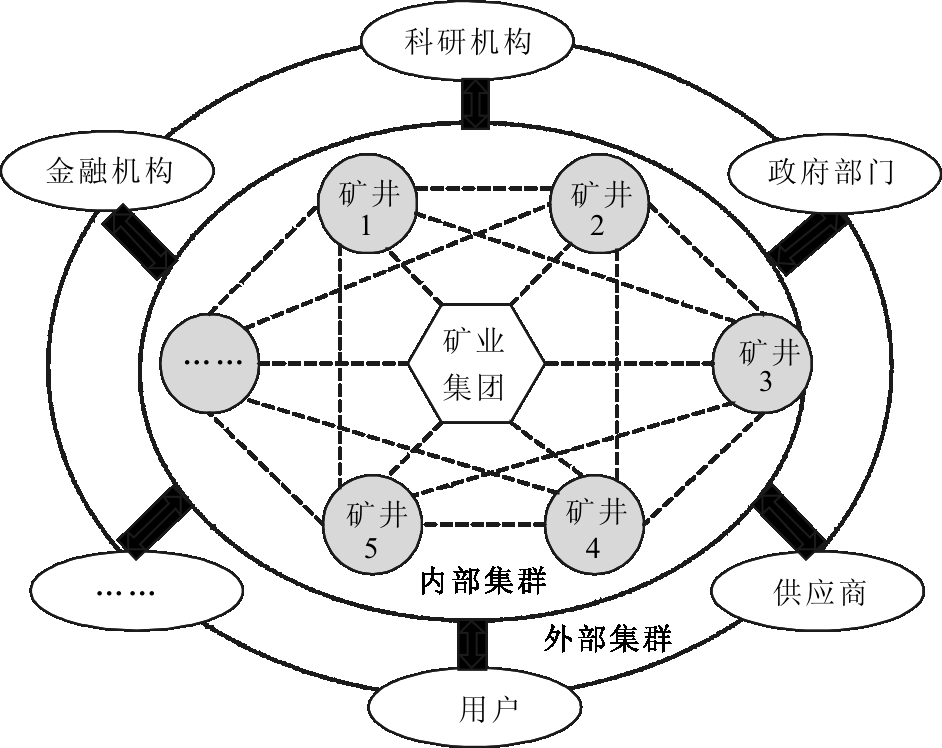

对神华、同煤等国内大型矿业集团进行半结构式访谈,从千万吨级矿井集群运营、管理经验入手,提炼千万吨级矿井集群特征。在此基础上,结合国内外文献数据库搜索相关矿井集群建设案例及理论研究,形成千万吨级矿井集群特征清单(见表1)。

图1 千万吨级矿井集群概念体系

2.1 矿井集群干系人识别

千万吨级矿井集群作为复杂的系统工程,其规模体量大、关系复杂,干系人范围广泛,主要包括矿业集团、金融机构、科研机构、政府部门、设备供应商、用户等,各方都在一定程度上影响集群或被集群影响。

矿井集群各干系人的利益诉求是推动矿井集群演化发展的根本动力,各干系人之间的关系既体现了自身利益需求,也表现出复杂的促进或制约关系。对矿业集团而言,推进矿井集群发展不仅可以满足自身利益需求,也是对国家对煤炭开采实现集约高效、绿色洁净、技术高新号召的积极响应。在经济效应和社会责任的引导下,矿井集群干系人分类尤为重要。

表1 千万吨级矿井集群特征清单

特征说明集约高效矿井集群产业集中度高,统一配置人、物、财,集中规模、技术、资金、产业链优势,充分发挥大矿、好矿、强矿的关键优势,实现高效运行绿色洁净矿井集群为推行煤炭绿色开采、清洁生产提供了契机,通过培育煤炭清洁生产、转化、利用的能源价值链推动绿色矿山建设低碳循环矿井集群以可持续发展为指导,以强化煤炭就地转化、提升价值为路径,推进循环经济园区建设,引领行业低碳发展煤链精益矿井集群加强了与煤炭用户间的联系,有利于打通煤、电、化全产业链路径,促进产业升级,打造精益型煤炭产业链技术高新矿井集群以产学研联合攻关为主导,共同攻克行业共性技术难题,推动成果转化,推进新技术、新设备的应用,实现装备先进、人才一流、管理科学的目标资源协同矿井集群在整合内部大矿、好矿、强矿优势资源的同时,纳入金融机构、科研机构、供应商等资源,实现资金、技术等资源的高效协同

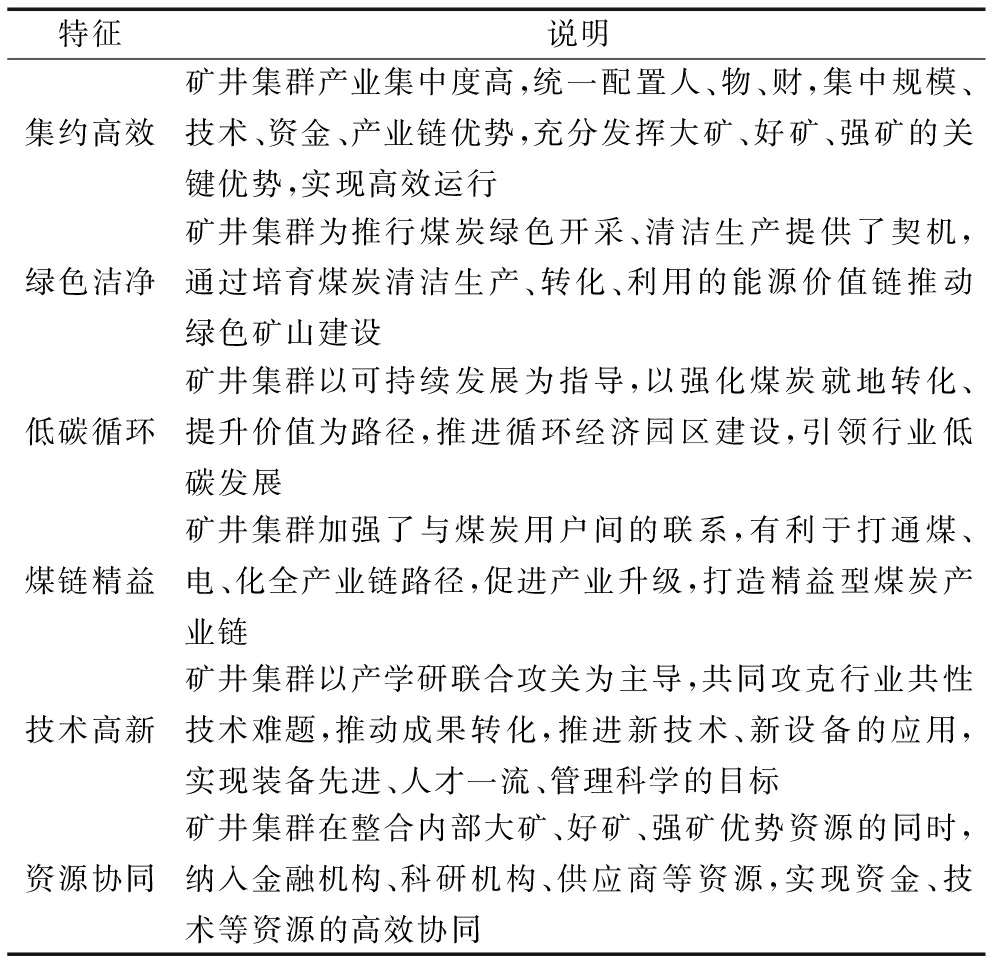

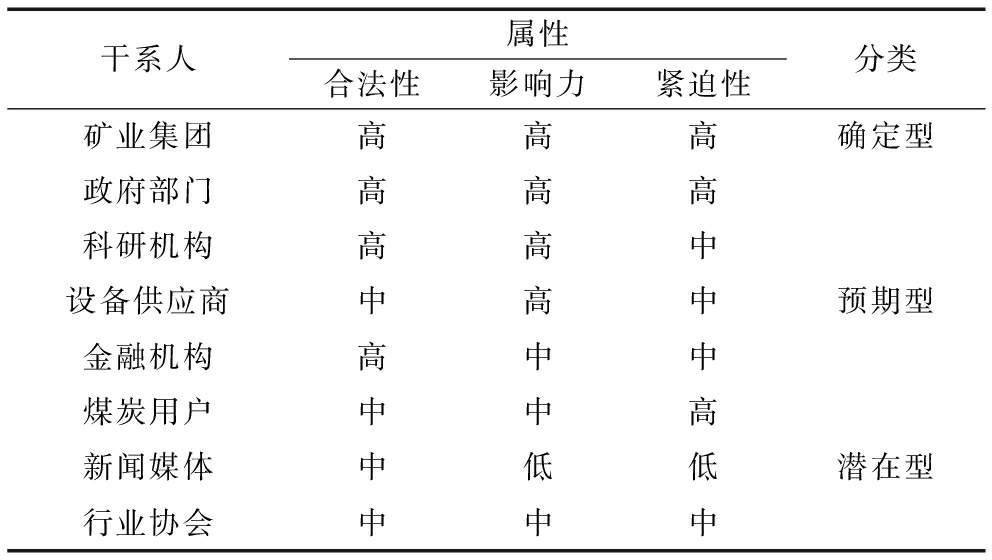

根据Mitchell[8]提出的干系人分类标准,从合法性、影响力、紧迫性3个维度评定矿井集群干系人,将其分为确定型、预期型、潜在型等(见表2)。

表2 矿井集群干系人识别及分类

干系人属性合法性影响力紧迫性分类矿业集团高高高确定型政府部门高高高科研机构高高中设备供应商中高中预期型金融机构高中中煤炭用户中中高新闻媒体中低低潜在型行业协会中中中

2.2 矿井集群网络关系构建

社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统,矿井集群社会网络是指矿井集群演化各干系人之间错综复杂的关系集合。在构建矿井集群生态圈的过程中,可将矿井集群视为社会网络,以干系人为社会网络主体[9],通过关系梳理明晰矿井集群网络关系,从而推动集群生态圈的构建。由于潜在型干系人在矿井集群孕育发展阶段作用较小,本文以确定型干系人、预期型为研究对象,梳理矿井集群网络关系。

矿业集团是千万吨级矿井集群的主导者和集成者,是内部各矿井、部门与政府部门、设备供应商、科研机构等外部干系人的联络载体。因此,可从内部、外部两个视角梳理矿井集群网络关系。

2.2.1 内部集群网络关系

在总部的统一部署下,矿业集团各千万吨级矿井相互联系、相互促进,形成网络关系(见图2)。总部统筹使资金、技术、人才等资源在千万吨级矿井之间流动,使矿井之间资源与设备得到统一调配与管理,也使生产技术管理统一化、标准化。千万吨级矿井集群建设管理需要前沿的技术支撑与先进的管理理念保障,各矿井将实践难题以及设备需求等信息反馈总部,矿业集团发挥平台作用,将矿井需求信息传递给外部干系人,搭建内外部沟通桥梁。

图2 矿业集团内部集群网络关系

2.2.2 外部集群网络关系

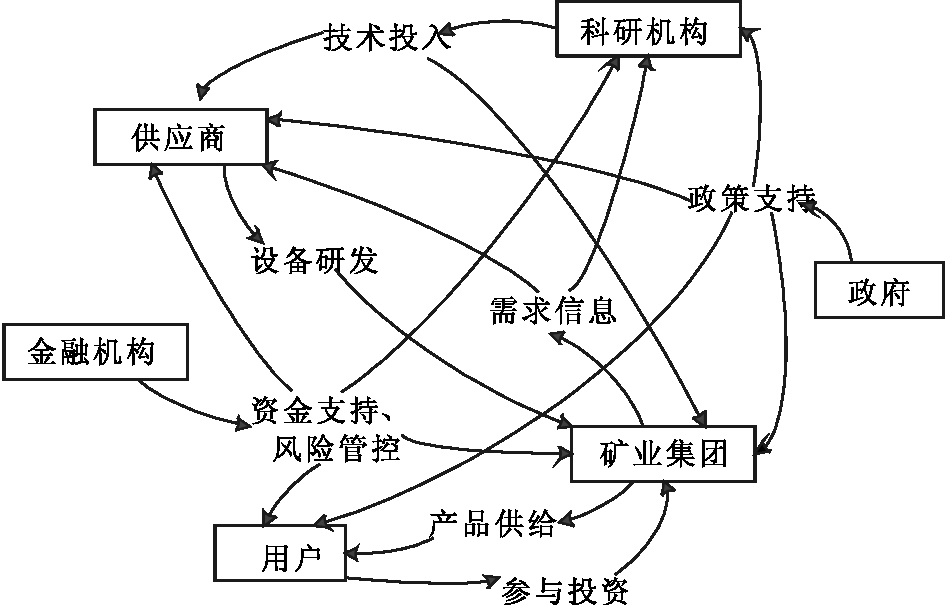

与一般矿井建设相比,千万吨级矿井具有技术复杂、投资大的特点,需要政策、资金、技术、设备等一系列资源支持,涉及主体包括政府、金融机构、科研机构、设备供应商、用户等,主体之间联系密切。在访谈神华、中煤、同煤等大型矿业集团的基础上,结合对科研机构、供应商、用户等代表性访谈,绘制立矿井集群外部网络关系图(见图3)。

图3 矿业集群外部集群网络关系

3.1 矿井集群网络分析

3.1.1 矿井集群关系矩阵

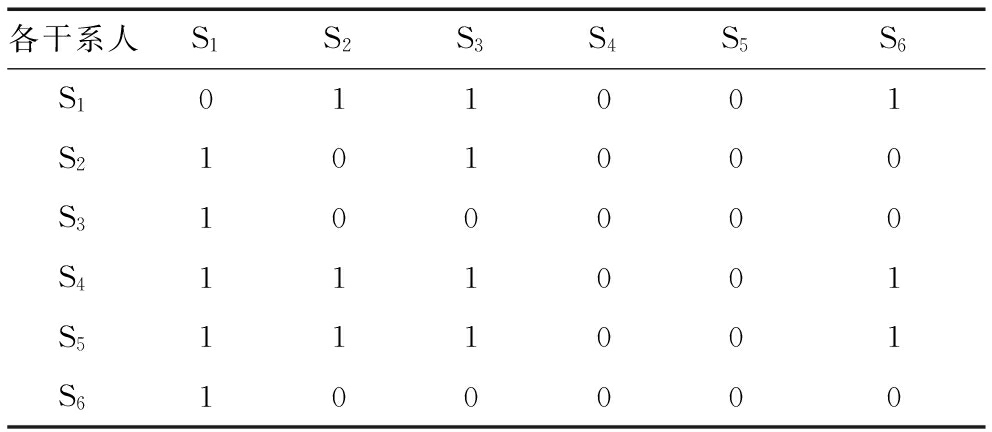

矿井集群各干系人作为在社会网络中的行动者,按照一定规则进行相关活动,这些活动轨迹汇成社会网络关联图。为量化各干系人之间的关系,需要根据社会网络关联图构建关系矩阵,如式(1)所示。

X={xij}

(1)

i,j=S1、S2、S3、S4、S5、S6

xij表示主体i,j的单向关系,若主体i,j间存在单向关系,则xij=1,否则xij=0。假设S1=矿业集团、S2=科研机构、S3=设备供应商、S4=政府、S5=金融机构、S6=用户,可得矿井集群关系矩阵(见表3)。

表3 矿井集群关系矩阵

各干系人S1S2S3S4S5S6S1011001S2101000S3100000S4111001S5111001S6100000

3.1.2 矿井集群整体特征

选取规模、连接度、网络密度、凝聚力指数[10]为指标,分析矿井集群网络的整体性特征,并运用网络分析软件UCINET6.0进行计算(见表4)。

表4 矿井集群网络整体性指标

名称数值说明规模6干系人主体总量连接度15主体间存在单向关系的总量网络密度0.5数值越大,主体间关系越紧密、联系越密切凝聚力指数0.583数值越大,表明网络中成员的凝聚力越强

通过Cohesion中Density路径分析可知,矿井集群网络密度为0.5,连接度为15,说明集群主体关系密切,通过Distance分析得到矿井集群网络凝聚力指数为0.583,表明矿井集群具有较强的凝聚力。

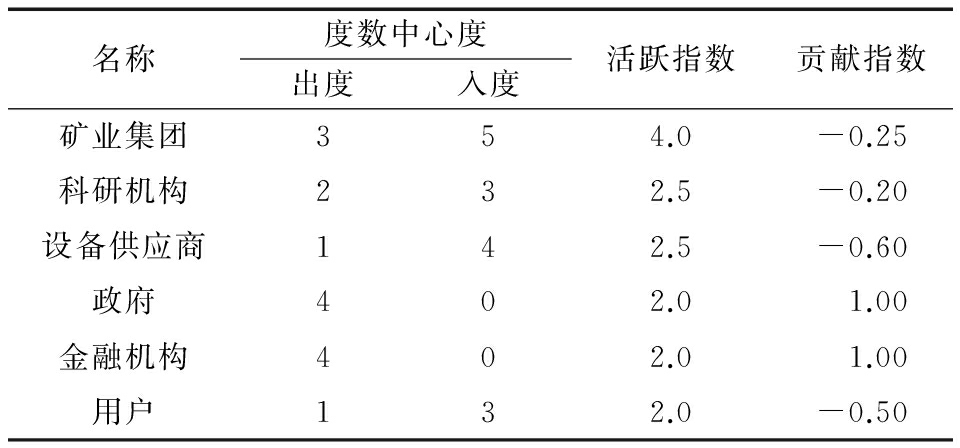

3.1.3 矿井集群角色定义

角色定义体现主体的相对重要程度,角色定义需要考虑相关指标测度和相关主体现实属性以明晰主体之间关系。在UCINET软件中,沿“Network→Centrality→Degree”路径,计算可得矿井集群网络各主体出度(Out Degree)、入度(In degree)等中心度指标(见表5),根据公式(见表6)计算各主体活跃指数和贡献指数等个体性指标[11]。

表5 矿井集群网络个体性指标

名称度数中心度出度入度活跃指数贡献指数矿业集团354.0-0.25科研机构232.5-0.20设备供应商142.5-0.60政府402.01.00金融机构402.01.00用户132.0-0.50

3.1.4 矿井集群主体角色

根据个体性指标计算结果,以活跃指数为主,综合考虑度数中心度及贡献指数,对矿井集群主体进行角色定义,将其分为领导角色、协调角色以及工作角色3类[12]。

表6 社会网络角色定义相关指标[12]

名称计算公式备注活跃指数AI(i)=OutDegree(i)+InDegree(i)2活跃指数越大,主体i在社会网络中作用越大贡献指数AI(i)=OutDegree(i)-InDegree(i)OutDegree(i)+InDegree(i)衡量主体i在社会网络中对其它主体的资源贡献程度

领导角色是指在网络中发挥主要统筹协调作用的组织。矿业集团活跃指数最高,贡献指数相对较小,充当矿井集群中的领导角色,通过整合科研机构、设备供应商、金融机构技术、设备、资金等资源,实现外部干系人与矿业集团内部各矿井供需的有效对接。

协调角色是指在网络中活跃指数与贡献指数相对均衡,具有较强影响力和较强网络资源控制力的主体。科研机构、设备供应商、用户在矿井集群网络中扮演协调角色。装备先进、人才一流、管理科学是千万吨级矿井的显著特征,科研机构、设备供应商作为技术、设备研发的主体,通过局部资源协调,保证千万吨级矿井生产有序推进。用户作为煤炭产品的销售对象,其需求是驱动千万吨级矿井集群发展的直接动力,其影响力较强。

工作角色是指在网络中主要发挥自身职能,贡献指数大,拥有主要资源的主体。在矿井集群网络中,政府和金融机构是典型的工作角色。政府部门是政策制定者,提供矿井审批、电厂审批等专属性服务。金融机构为矿业集团、用户、设备供应商等主体提供资金支持、风险管控等专业性服务。

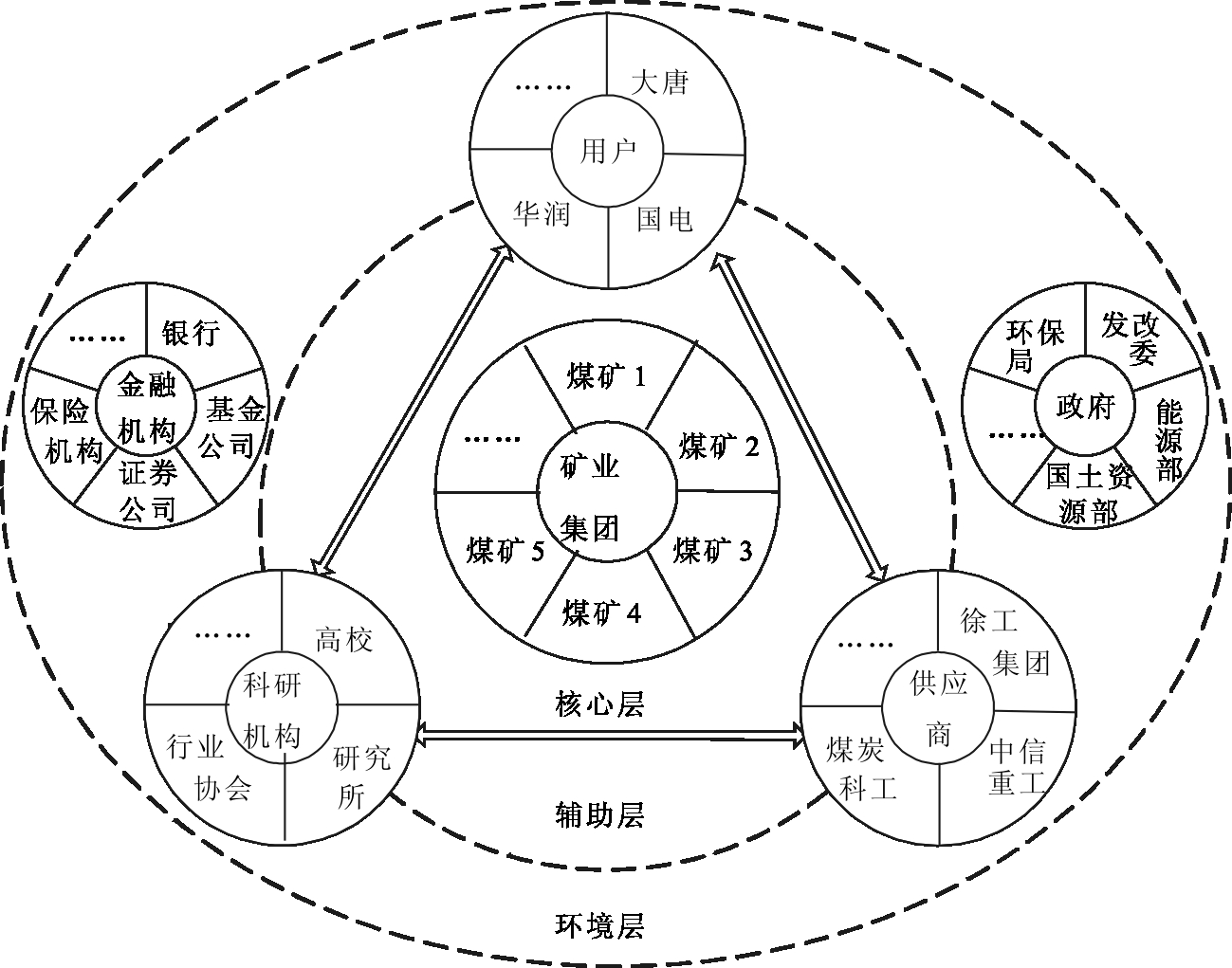

3.2 矿井集群生态圈组建

基于矿井集群网络各主体个体性指标与角色剖析,以矿井集群主体间活动的重要性和紧密性为标准,从核心层、辅助层、环境层3个维度构建矿井集群生态圈(见图4)。

图4 千万吨级矿井集群生态圈

(1)核心层。生态圈核心层是由在矿井集群网络中扮演领导角色的主体即矿业集团构成,各大型煤矿在集团总部的统一部署下抱团发展,共享设备、技术、人才等资源,增强核心竞争力,提高市场风险抵抗能力。

(2)辅助层。生态圈辅助层是由用户、科研机构、设备供应商等为节点而形成的互动合作的生态圈。在国家煤电一体化战略的推动下,大唐、国电、华润等电力公司参与投资大型煤矿建设。此外,中国矿业大学、煤炭工业协会等科研机构以及设备供应商为千万吨级矿井建设提供技术与设备支撑。

(3)环境层。生态圈环境层由政府、金融机构等外部环境构成。政府颁布的相关政策为矿业集团与电力集团合作提供契机,推动千万吨级矿井集群发展,金融机构则满足其资金需求。

4.1 管理理念优化

千万吨级矿井集群生态圈以矿业集团为核心,有效地整合了供应商、科研机构等相关干系人,管理主体增多、管理难度加大,需要优化管理理念以保证集群生态圈的长期、稳定发展。

(1)平台理念。作为矿井集群生态圈的核心,矿业集团应秉承平台理念,为各煤矿技术扩散、设备共享、人才交流搭建渠道。另一方面,以平台理念营造良好的合作氛围,推动科研机构、设备供应商、金融机构等主体合作。

(2)共生理念。集群生态圈是由多主体构建的网络关系,矿业集团应树立共生理念,由追逐自身利益最大化向追求整体利益最大化转变。

(3)动态理念。集群生态圈管理涉及主体多、管理难度大,矿业集团应树立动态理念,将管理目标逐级分解,设置管理里程碑事件,动态管理目标。

4.2 管理方式优化

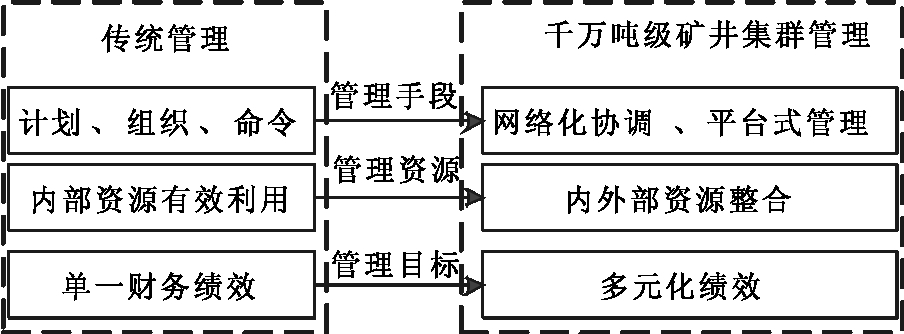

千万吨级矿井集群由众多大型矿井构成,涉及金融机构、科研机构、用户等干系人,矿业集团科学管理面临巨大挑战。为保证矿井集群高效运营,需从管理手段、管理资源、管理目标等3个方面实现管理方式的转变(见图5)。

图5 千万吨级矿井集群管理方式转变

(1)管理手段从计划、组织、命令向网络化协调、平台式管理转变。传统管理注重计划管理,强调任务分解、组织及命令,而千万吨级矿井集群管理是网络协调和平台管理,注重各主体规划、定位及协调,注重基层单位和员工积极性的发挥,强调提升自主效率。

(2)管理资源从内部人财物的有效利用向内、外部资源整合转变。传统管理将内部资源管理作为重点,而千万吨级矿井集群生态圈管理需要内部资源协同和外部资源整合,将资源管理视角拓展到设备供应商、科研机构、金融机构、政府等多种外部资源层面。

(3)管理目标从单一财务绩效向清洁、低碳的多元化绩效转变。在获取经济利益的同时,矿业集团承担更多的社会责任。千万吨级矿井集群发展模式对循环、高效、环保等多元目标的要求也越来越高。因此,应从传统单一的财务绩效考核,向清洁、低碳等多元化考核转变。

借鉴产业集群理论,阐述千万吨级矿井集群内涵,并提炼了千万吨级矿井集群集约高效、技术高新、资源协同等特征。以干系人理论为指导,识别千万吨级矿井集群各主体,建立矿井集群内、外部网络关系,运用社会网络分析软件UCINET6.0,测度主体度数中心度、活跃指数、贡献指数等个体性指标,将矿井集群各主体分为领导角色、协调角色、工作角色3类。综合考虑各主体的现实属性,从核心层、辅助层、环境层3个维度构建千万吨级矿井集群生态圈。在此基础上,提出应树立平台、共生、动态理念,转变管理方式,优化集群生态圈管理,实现集群生态圈稳定演化。

参考文献:

[1] 庞义辉,刘新华,马英.千万吨矿井群综放智能化开采设备关键技术[J].煤炭科学技术,2015(8):97-101.

[2] 王国法,吴兴利,庞义辉.千万吨矿井群安全高效可持续开发关键技术[J].煤炭工程,2015(10):1-4.

[3] 翟桂武.神东煤炭集团千万吨矿井群的技术创新与管理机制[J].中国煤炭,2009,35(9):18-22.

[4] 石锐钦.“塔山模式”绿色矿山建设实践[J].煤炭经济研究,2012(7):8-10.

[5] 王长友,宫守才,郑忠友.千万吨级矿井设计模式与实践[J].煤炭工程,2015(2):11-14.

[6] 吴玉桐,白俊芳.神东煤炭集团中层领导干部胜任力素质模型构建——以矿井生产线为例[J]. 价值工程,2015(33):14-17.

[7] 郭金刚.基于流程再造的同煤集团绿色创新集群发展思路[J].中国煤炭,2016(4):10-15.

[8] MITCHELL R K,AGLE B R,WOOD D J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts[J]. Academy of Management Review,1997,22(4):853-886.

[9] HAUCK J,SCHMIDT J,WERNER A. Using social network analysis to identify key stakeholders in agricultural biodiversity governance and related land-use decisions at regional and local level[J]. 2016,21(2):9.

[10] MARKS J,BARNETT L M,FOULKES C,et al. Using social network analysis to identify key child care center staff for obesity prevention interventions: a pilot study[J]. Journal of Obesity,2013(30):91.

[11] PAASIVAARA M. Finding collaborative innovation networks through correlating performance with social network structure[J]. International Journal of Production Research,2008,46(5):1357-1371.

[12] 苏陈朋,韩传峰.非常规突发事件跨组织合作网络结构演化机理研究[J].软科学,2014(8):107-111.

(责任编辑:张 悦)

Research on Ecosphere Construction and Management Optimization in Ten Million Tons Mine Cluster

Abstract:Based on the development of ten million tons mine in mining group,combined with cluster theory,this paper puts forward the connotation and characteristics of ten million tons mine. Focus on the situation of mine cluster,this paper constructs the network relationship of mine cluster from stakeholder identification. Using social network analysis method to measure the characteristics of the mine cluster network,this paper define the roles of the subjects to guide the construction of the cluster ecosystem. By optimizing management idea and method to optimize the management of ecosphere,this paper provides valuable practical guidance to promote industrial upgrading of coal enterprises and driven supply-side structural reform.

Key Words:Mine Cluster; Ecosphere; Management Optimization

收稿日期:2017-04-01 基金项目:国家社会科学基金项目(15CJY036)

DOI:10.6049/kjjbydc.2017GC0076

中图分类号:TD2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)09-0064-05