多层次视角的新兴技术创新管理研究回顾与展望

沈 灏1,魏泽龙2,苏中锋2

(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061;2.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

摘 要:新兴技术创新是近年来管理学研究的热点。为了更好地丰富新兴技术创新管理的研究理论、研究视角和研究方法,对新兴技术创新的内涵特征、理论视角、关键要素进行了评述,并扩展形成了多层次的新兴技术创新管理整合研究框架,归纳了较为完整的研究体系和脉络。最后,提出未来研究应当重点关注新兴技术创新的能力体系构建、开放式学习视角的引入以及新兴技术创新过程中的动态资源管理等,并进一步结合中国转型经济环境开展更有针对性的研究。

关键词:新兴技术;创新管理;转型制度;资源管理

0 引言

随着世界经济的快速发展和全球新科技革命的蓬勃兴起,当今世界科技创新不断呈现出新的特点,科技竞争成为国际综合国力竞争的焦点[1]。改革开放以来,我国虽然已经逐步完成了引进、消化、吸收、再创新的科技创新发展历程,缩小了与发达国家的技术差距,基本跨越了发展中国家科技进步发展过程中的“马太陷阱”,但是,技术追赶的线性积累模式和国际封闭的研发体系使得我国企业在重大或前沿技术领域仍然无法实现对发达国家的技术赶超。

随着对金融危机、环境及资源问题的世界性反思,新兴技术(如新能源、新材料、绿色技术等)的涌现和发展为我国企业扭转创新窘境、实现前沿技术突破提供了难得的机遇。一方面,世界各国仍然没有形成主导技术范式,这为我国企业开展新兴技术创新、实现技术赶超提供了潜在机会;另一方面,新兴技术的技术标准、创新路线、商业模式等表现出新颖性和多样性,使得我国企业部署和开展新兴技术创新时拥有更加多元化的战略选择和突破路径。鉴于新兴技术创新在未来国家创新竞争力、经济发展、产业规划、企业创新等方面的现实重要性,本文将围绕新兴技术的概念对近年来国内外研究成果进行回顾和述评,整合较为完整的研究体系和脉络,指出现有研究存在的不足和未来研究方向。

1 新兴技术创新内涵与特征

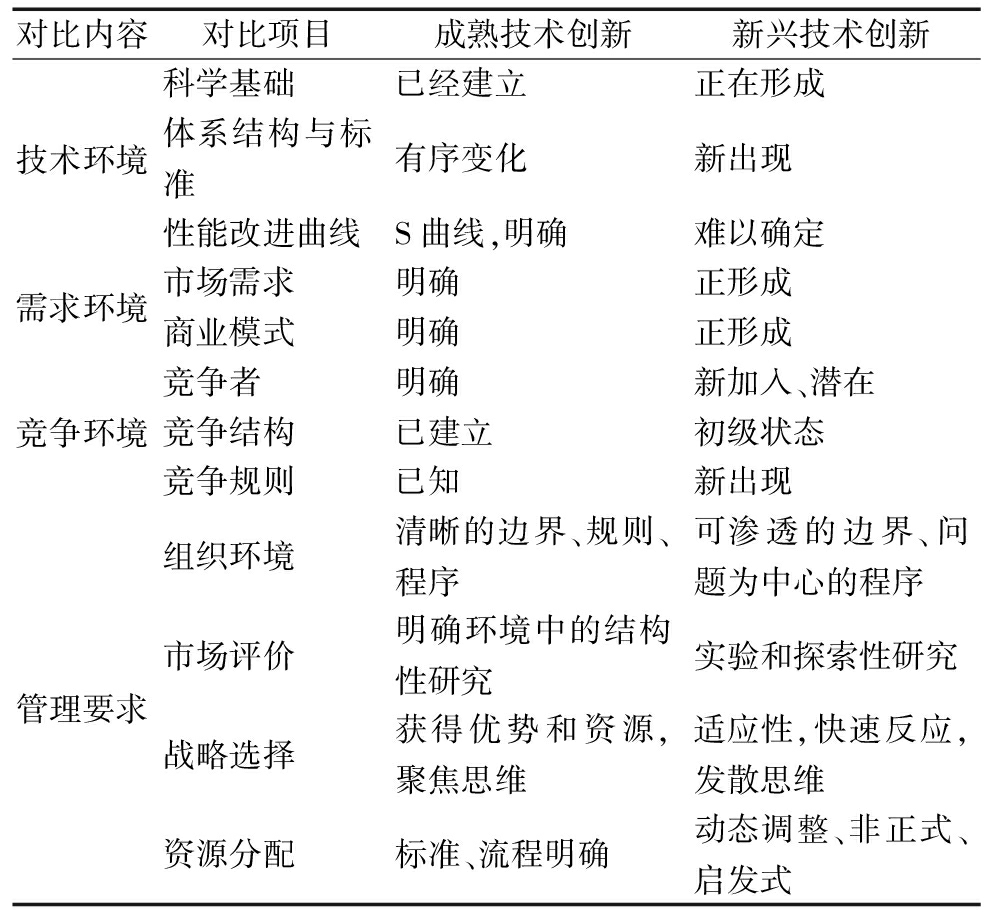

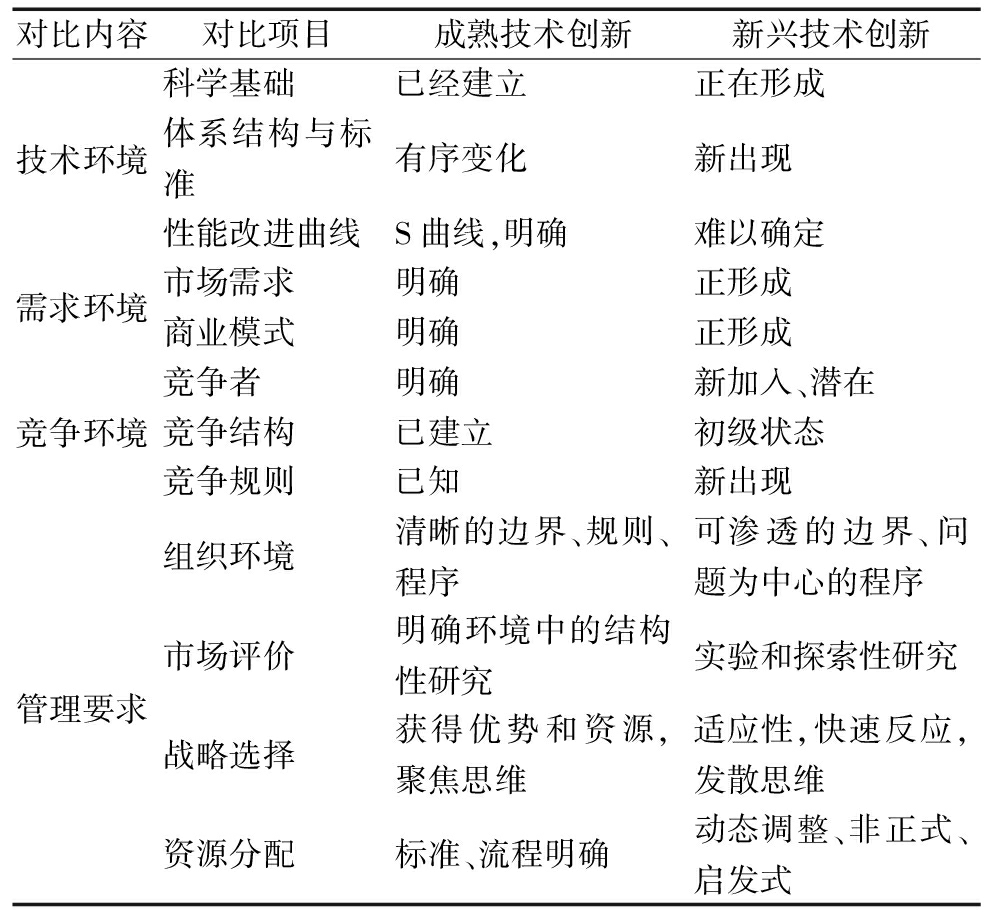

新兴技术创新的研究起源于沃顿商学院的Mack技术创新研究中心。国外代表性学者Day等[2]认为,新兴技术不仅包括产生于根本性创新的间断性技术(例如生物制药、数字成像、高温超导体、微型机器人等),还包括通过集成多个独立的研究成果形成更具创新意义的技术(例如核磁共振成像、电子金融和互联网等技术)。银路[3]认为,新兴技术是那些新近产生甚至正在发展、对经济结构产生重要影响的高技术。尽管对新兴技术范畴的界定不一,但是,国内外学者都强调新兴技术建立在知识基础扩展的基础上,在现有市场应用中不断经历变革与发展而形成,其本质是“建立在科学基础上的,可能创立一个新行业或改变某个老行业的创新”[2,4]。由于新兴技术的科学基础还未稳定、技术轨道还未形成、市场空白依然明显,与传统成熟技术创新管理相比,新兴技术面临的创新管理环境存在明显差异(见表1)[2]。

表1 新兴技术创新与成熟技术创新的对比

对比内容对比项目成熟技术创新新兴技术创新技术环境科学基础已经建立正在形成体系结构与标准有序变化新出现性能改进曲线S曲线,明确难以确定需求环境市场需求明确正形成商业模式明确正形成竞争环境竞争者明确新加入、潜在竞争结构已建立初级状态竞争规则已知新出现管理要求组织环境清晰的边界、规则、程序可渗透的边界、问题为中心的程序市场评价明确环境中的结构性研究实验和探索性研究战略选择获得优势和资源,聚焦思维适应性,快速反应,发散思维资源分配标准、流程明确动态调整、非正式、启发式

从特征来看,新兴技术创新具有独特的高度不确定性、共演性以及创造性破坏[2,5]。

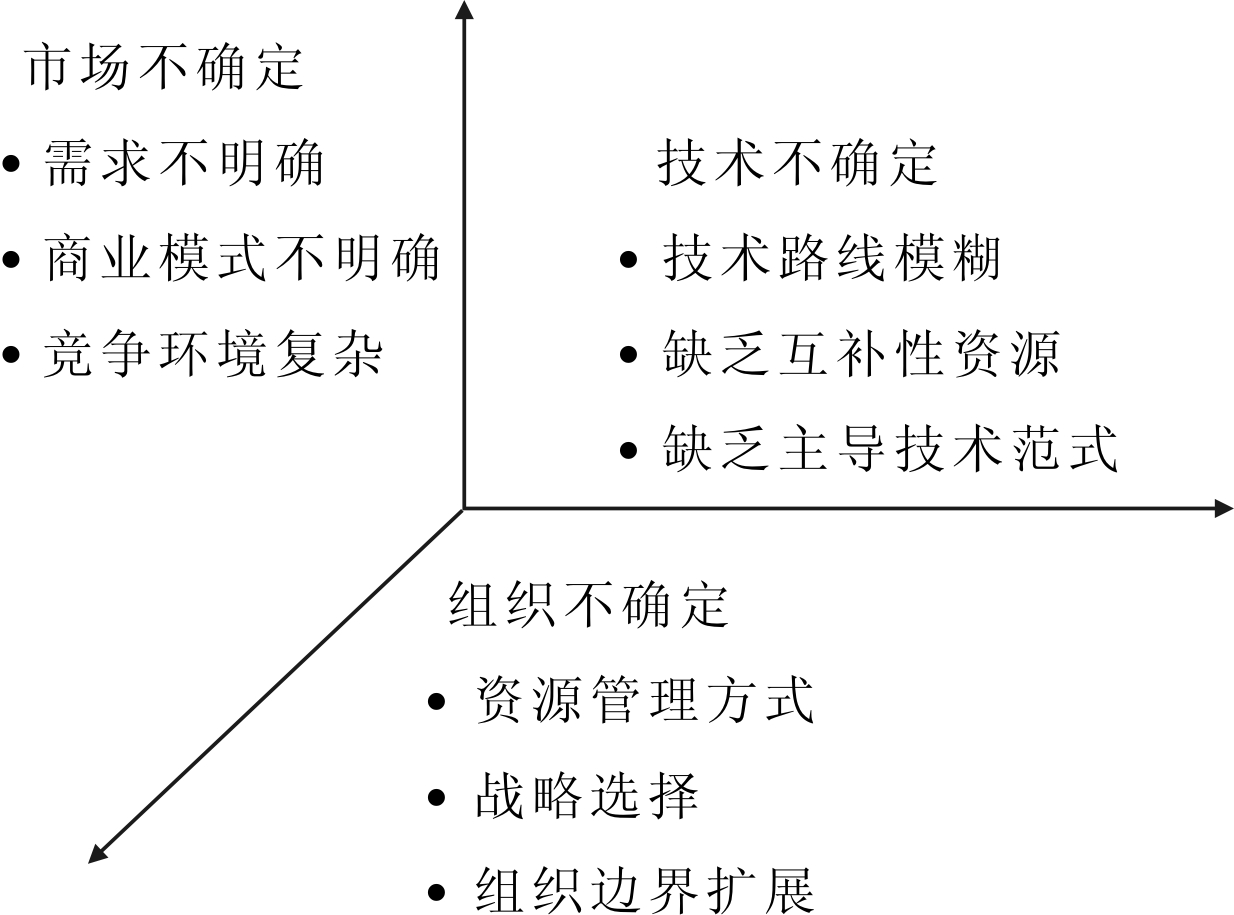

(1)新兴技术创新具有典型的不确定性。这种不确定性不仅包含技术方面,还包含市场和组织管理方面(如图1所示),更重要的是这些不确定性具有无法预测的特征。首先,新兴技术创新的技术还不成熟,没有主导技术范式可供模仿或参照,对于创新所需的资源也无章可循[1]。其次,技术创新的目的是满足市场需求,而新兴技术创新缺乏成熟的技术范式和市场定位,导致商业模式不明确,各个企业都致力于通过新兴技术创新的前沿探索占领有利的市场位置,表现出极高的技术市场竞争特性[6]。最后,由于技术本身缺乏主导范式且市场不确定,企业管理新兴技术创新的组织方式也变得更加不确定。

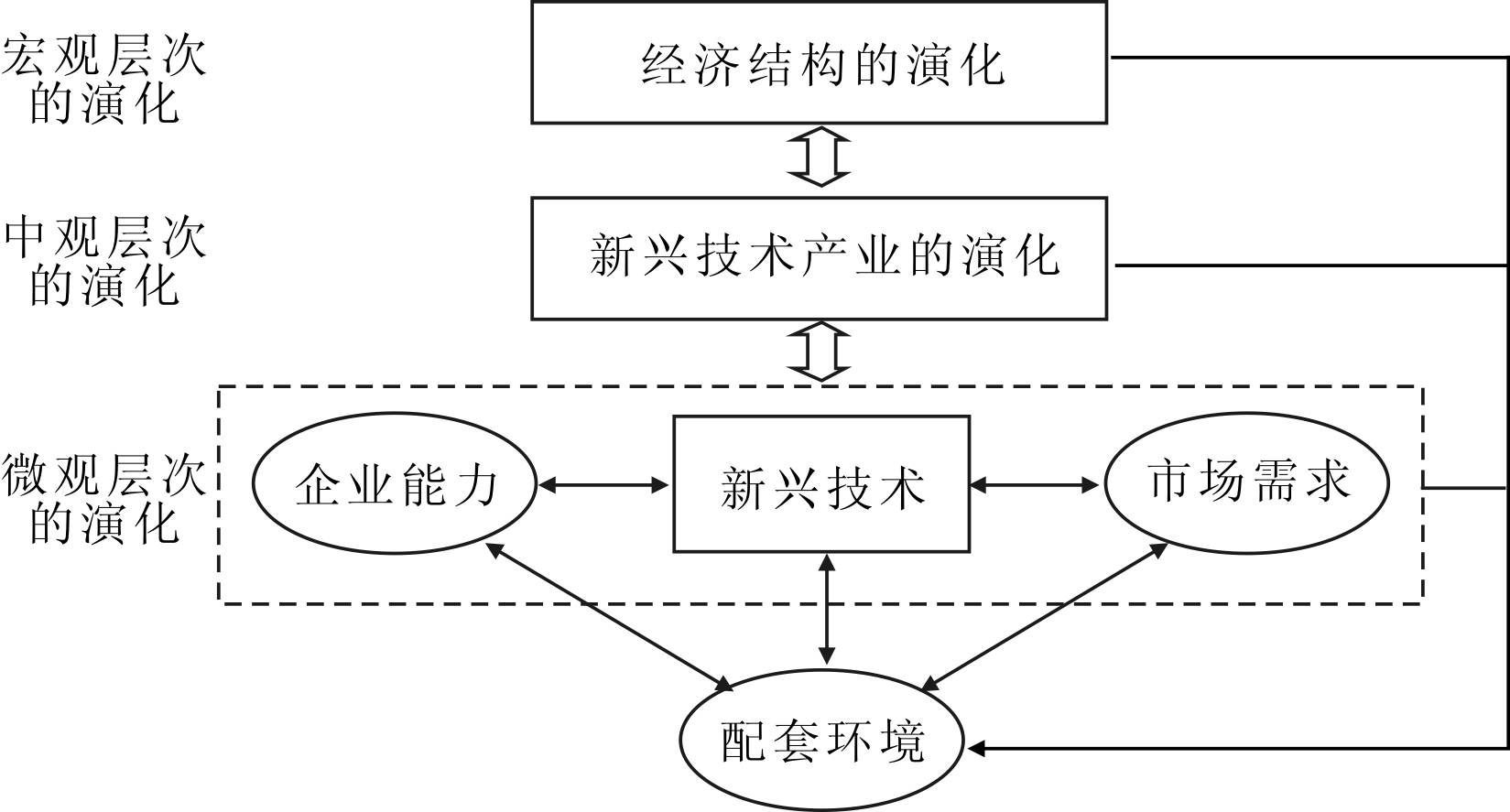

(2)新兴技术创新具有共同演化特征。新兴技术创新是技术自身、市场需求、配套环境、企业能力等众多要素共同演化的结果[7]。由于新兴技术往往不成熟,技术路线存在多样性,在尚未确定市场需求的情况下,企业很难根据动态变化的市场需求确定研发重点和产品性能改进路线。因此,新兴技术创新过程往往是市场和技术共同演化的过程[2,8]。王敏和银路[7]构建了新兴技术、企业能力、市场需求、配套环境等多要素多层次的共演模型,如图2所示。

(3)新兴技术创新对传统产业具有破坏性。新兴技术以及基于新兴技术或高新技术的后续创新常常极具破坏性。由于新兴技术快速提升的技术性能和基于新兴技术的后续创新对现有产品与服务的改进,现有产业往往遭受巨大冲击。同时,由于受到现有顾客、供应商、合作者、员工等所构成价值网络的限制,在位企业往往落入“创新者窘境”而最终落败[9]。王敏和银路[10]也分析发现,新兴技术创新能够通过核心资产颠覆和核心经营活动颠覆两个维度颠覆传统产业并建立竞争优势。新兴技术企业必须学习新的技术替代传统技术或者培养快速试错学习的能力,提高新兴技术管理水平,从而迅速建立新的商业模式。

2 不同研究视角下新兴技术创新管理

综合来看,有关新兴技术创新及其管理问题的研究主要包括以下几个视角。

(1)共演视角(co-evolution perspective)。共演视角下的新兴技术创新重点在于技术、市场、能力、环境等要素间的演化问题。在技术与市场演化方面,新兴技术创新被区分为技术驱动和市场驱动两种演化模式,前者强调新兴技术是为了满足市场需求而不断改进或通过集成创新实现新功能,后者强调新的市场需求是随着新兴技术的诞生和演化而形成的[11]。在技术与能力演化方面,程跃等[12]认为,组织动态能力可以更好地促进新兴技术创新,而新兴技术创新的结果最终影响企业价值观、战略能力、顾客能力和技术能力等静态能力。在技术与环境演化方面,新兴技术创新不仅是技术轨道的演进,更是新兴技术与市场需求、能力与配套环境的共生演化过程。新兴技术创新可以通过多元化、多渠道、多次反馈式学习,探索和引导市场需求,同时,也需要新的能力体系和配套环境作为保障[10]。

(2)基于资源的视角(resource-based view)。新兴技术创新已经成为企业建立独特竞争优势的商业战略,因而,针对新兴技术创新管理的资源观(包括能力观)也被定位到企业战略层面。基于资源的视角强调,新兴技术创新过程实际上是构建资源、整合资源、撬动资源的过程[13]。任何外部资源要转化为企业竞争优势,都要经历选择、吸收、内化和外化等过程,组织能力(如企业家精神、学习能力、整合能力等)则在这个过程中影响资源匹配效率,而且对资源利用效率产生决定性作用[14]。此外,如何在全球网络化和开放式创新的背景下构建外部社会网络,也成为基于资源视角的新兴技术创新管理的重要研究内容[15]。

(3)创新系统视角(innovation system perspective)。Negro和Hekkert[16]从创业活动、知识发展、知识网络扩散、搜索引导、市场形成、资源移动、正统性建立等7个功能方面探讨了创新系统各个功能对于新兴技术成功的影响机理,同时,形成了各个功能交互的良性循环(virtuous cycles)路径。此外,Markard等[17]也强调技术创新系统作为“集体资源”的集合,可以连续进行再创造和转换,为新兴技术创新过程中的参与主体提供了良好的外部性。

(4)基于制度的视角(institution-based view)。在新兴技术创新领域,基于制度视角的理论研究目前主要集中在两个方面:①制度环境因素对于企业提升新兴技术创新效率具有重要影响。Day等[2]指出,政府在配套环境、技术标准、基础设施建设、竞争环境塑造及其政策设计方面对新兴技术发展具有重大影响。政府政策应以过程为导向,在新兴技术演化过程中不断调整[18];②制度环境可以加快以新兴技术创新为核心的产业化进程。Hung和Chu[3]强调以新兴技术创新为核心的新兴产业受到政策机制的影响。强化新兴技术创新商业过程中的伙伴关系、培育创新系统中的风险承担能力、保持新企业的创造力是有效推动新兴技术产业化进程的重要政策机制设计内容。

(5)实物期权视角(real option theory)。新兴技术创新面临难以预测的技术和商业变化,具备一定的实物期权特点[2]。因而,通过期权战略管理思想可以帮助企业降低R&D投入和规避不确定性风险[19]。实物期权视角下新兴技术创新本质上是一种期权决策,可以增加企业的灵活性,扩展战略思路,帮助企业寻求更多的行动机会[20]。因而,以新兴技术为核心的企业管理者必须建立基于“期权”的战略思维方法,创造和构架期权,评估期权价值,最终实施新兴技术的商业化竞争优势。

3 新兴技术创新管理的关键要素与多层次整合框架

传统的战略规划、金融分析、组织设计、市场营销等方法,都建立在持续性假设的基础之上,强调均衡性、合理性和最优化[2]。新兴技术创新管理需要在传统管理理论的基础上,注入一系列新的思想和方法,识别关键影响要素。以往研究主要从技术行为过程、组织运作过程、商业战略过程3个层面识别影响新兴技术创新成功的关键要素,通过关键要素的逻辑机理,整合形成新兴技术创新的多层次管理框架。

3.1 技术行为过程

技术行为过程层面的新兴技术创新管理研究强调与技术研发、技术创新、新产品开发等活动紧密相关的组织行为和个体行为关键要素。重点是识别微观行为要素在新兴技术创新与管理过程中的重要角色,帮助企业建立新兴技术创新活动的组织机制和管理策略。

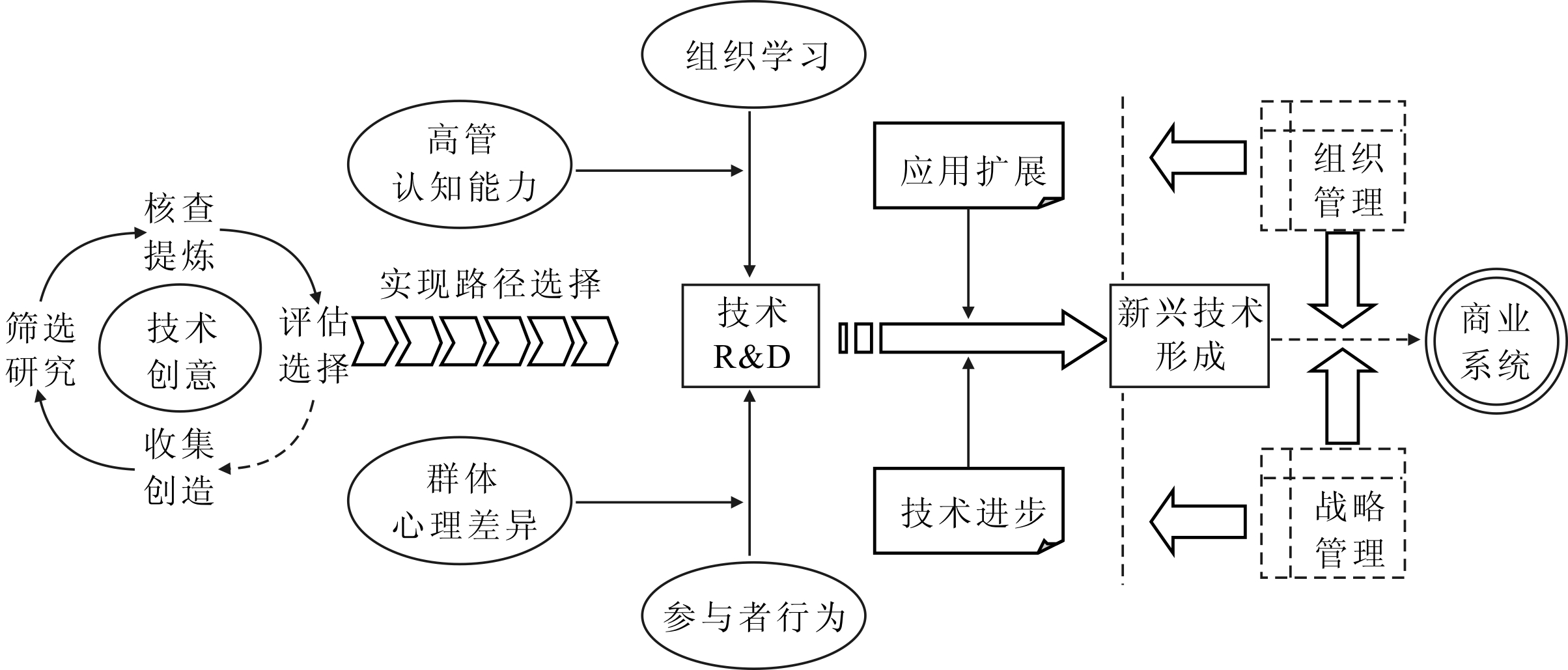

刘峰等(2011)提出,新技术创新成功受制于组织成员群体心理特征,新技术的采用者按照采用顺序分为创新者、有远见者、实用主义者、保守主义者和落后者,不同群体的心理特征差异会给新兴技术创新带来障碍。Melkers和Xiao[21]研究指出,参与新兴技术创新的科研人员行为特征具有明显的边界扩展效果,这些行为活动促进科研工作者提升新兴技术研究能力。井润田等(2006)认为,高管团队认知行为和能力对新兴技术创新战略选择具有重要影响。新兴技术创新管理必然涉及创意理念、知识、思想创意等技术认知环节,Molle[22]指出创意涉及参与者有关新兴知识如何被利用的信仰,它不是静态地存在于某处,而需要企业主动去构建。Brem和Voigt[23]强调创意管理(idea management)对于技术创新成功具有关键性作用,将外部伙伴的知识创意整合到企业创新过程中,建立系统性的创意管理流程可以帮助企业完成新兴技术创业。

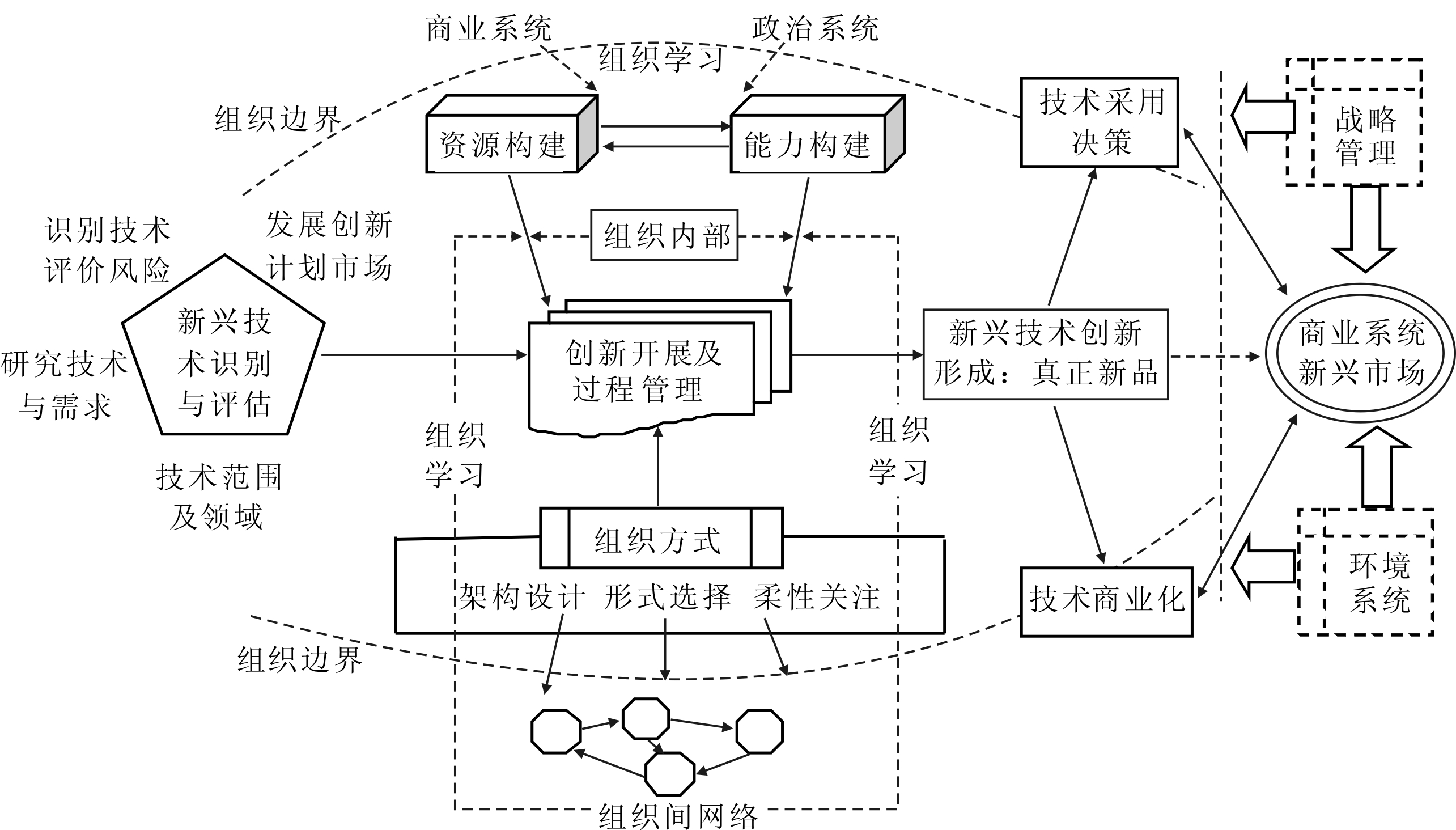

当前,有关技术行为过程的新兴技术创新管理研究,其核心内容强调创意产生、知识学习、技术研发、参与者特征等关键要素。现有文献对于这些关键要素的识别形成了“新兴技术如何产生以及微观行为因素发挥着怎样的影响作用”的复杂过程体系,但其研究范围仍然主要限定在新兴技术范围内。通过文献归纳和逻辑梳理,本文构建了技术行为过程的新兴技术创新管理研究框架,如图3所示。

3.2 组织运作过程

基于技术行为过程分析,许多学者强调,研究新兴技术创新的动态性和复杂性必须考虑组织运作层面要素对整个新兴技术创新成功的影响。

(1)是否开展新兴技术创新的技术决策成为企业面临的重要战略问题。Deng和Zeng[19]认为,对于市场驱动型的新兴技术创新而言,企业在技术增长较低的条件下会加大研发投入;对于技术驱动型的新兴技术创新而言,企业在技术增长急速且获利潜力较大条件下会加大研发投入。建立风险预防的创新战略,对企业新兴技术成功具有决定性作用[24]。Dai[25]研究指出,新兴技术的采用对中小企业商业过程的转变和自动化能力提升具有重要促进作用,能够保证企业在全球商业网络中更好地与合作伙伴及客户开展商业贸易。

(2)新兴技术的显著特征要求企业必须构建创新资源与能力,从而保持战略灵活性[26]。李仕明等[13]认为,核心资源是企业应对新兴技术变革和超竞争环境并提升企业“战略柔性”的基础,而强有力的“组织学习”可以有效改善资源基础。Thukral等[14]通过案例研究发现,公司创业能力(如新兴市场调查能力、新兴技术创业能力等)是推动企业新兴技术创新商业化的关键能力。Wu和Haak[27]研究发现,集团公司研发中心的使用有利于企业新兴技术创新。除此之外,战略能力、市场能力、管理创新能力等动态能力也被视为促进新兴技术创新的关键要素[12]。

(3)新兴技术创新的内部组织架构和外部网络方式是影响新兴技术创新有效实施的重要问题。Herber等[28]归纳了6种适合新兴技术创新的组织形式:双元组织、网络组织、虚拟组织、孵化型组织、前后端组织、领悟—回应组织。Kimberly和Bouchikhi[29]指出,新兴技术创新需要员工具有更大的灵活性,因而组织结构设计应该支撑这种灵活性。李仕明等[30]认为层级形式的组织架构常常阻碍新兴技术创新。此外,组织网络(或组织间关系)作为一种扩展企业边界的组织方式,也直接影响新兴技术创新绩效。Luo等[31]进一步明确,企业—客户关系中多重信任和风险感知管理水平直接影响新兴技术商业化应用。Wu[32]也强调,高新技术企业间技术合作网络(或关系)可以帮助企业触及那些无法在市场上购买但是对发展现有技术非常关键的新兴技术。

从现有文献可以看出,组织运作过程层面的新兴技术创新管理研究与传统技术创新管理研究具有相似性,两者的研究重点都聚焦在技术决策、技术资源能力以及技术组织方式等方面。其不同之处在于,新兴技术创新管理研究的组织运作过程更加强调评估风险的有效性、环境不确定的适应性、资源能力构建的独特性。结合现有理论研究涉及的关键要素及逻辑过程,本文构建了新兴技术创新管理研究的组织运作过程整合研究框架,如图4所示。

3.3 商业战略过程

新兴技术创新的最终目的是满足市场需求,并帮助企业建立竞争优势。因而,如何运用新兴技术创新实现商业战略竞争是新兴技术创新管理面临的重要挑战。新兴技术创新面临难以预测的动态和柔性竞争环境,使得新兴技术创新战略管理面临更大的挑战。为了更好地提升新兴技术的战略管理绩效,Macmillan和Mcgrath[33]根据新兴市场的“团簇性”特征,提出了控制缝隙市场、融合缝隙市场以及创造新缝隙市场等战略,通过识别细分市场特征,帮助企业选择合适的市场化战略。银路和李天柱[26]认为,新兴技术企业战略应采取期权思维、情景思维、动态思维,提高新兴技术战略柔性。Pan等[34]研究指出,组织可以通过管理文化变革促进新兴技术创新的商业应用。

新兴技术市场探索面临的挑战在于,企业经常难以确定“哪些群体是顾客,技术能满足什么需要”,这要求企业主动识别市场环境,有效管理技术与市场的共同演化过程。Tripsas[35]认为,新兴技术创新的商业化需要跨越3个障碍:互补性资产变化、顾客变化和竞争变化。尤其是顾客需求变化和竞争环境变化是新兴技术创新管理中的重要市场环境要素。李仕明等提出,新兴技术创新需要建立基于资源(或能力)和市场的双重远见,寻求技术发展与市场环境变化的有机结合,推动新兴技术创新。Gruber等[36]发现,企业在新兴技术商业化之前构想多种市场应对策略可以帮助企业提高商业化成功率。Jin和Li[37]则指出,是否进入以新兴技术为核心的市场战略决策,与市场环境要素息息相关。

此外,制度环境对新兴技术创新及发展的影响集中讨论了有关政治系统的若干要素对新兴技术创新及其产业化的作用。例如,Day等[2]指出政府在配套环境、技术标准、基础设施建设、竞争环境塑造等方面发挥着重大作用。Cowan[38]强调了独特的法律政策和市场结构在推动新兴技术创新过程中的重要作用。高峻峰[18]分析认为,政府政策对以通讯技术为代表的新兴技术演化具有显著影响,并且,在新兴技术演化过程中政府政策需要不断调整,以适应新兴技术创新及发展的制度环境需要。

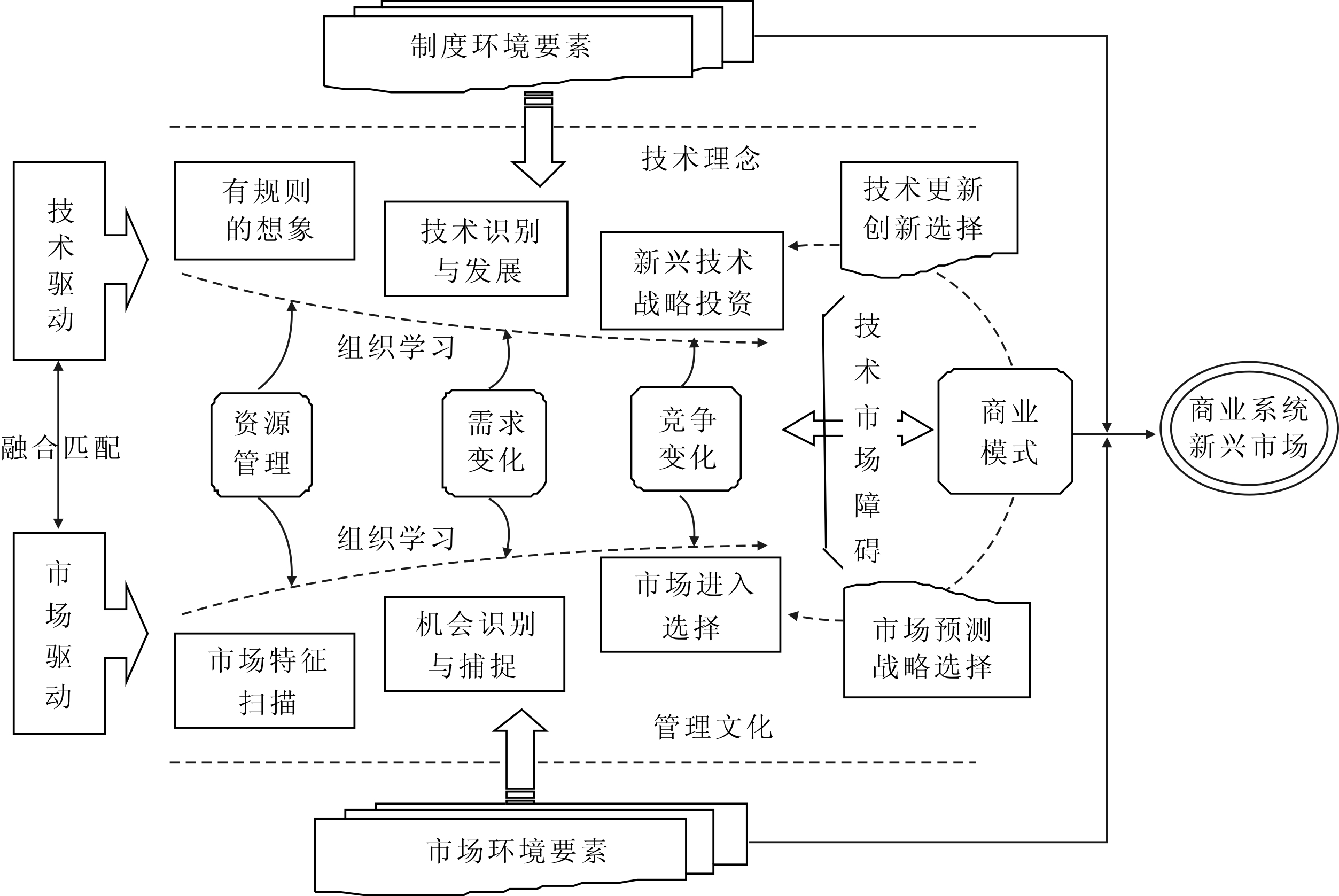

综上所述,市场特征的判别、制度环境的响应、战略思维的构建是影响企业通过新兴技术创新建立“领先”优势与形成独特核心竞争力的重要战略内容和方向。此外,多数文献研究也暗示,新兴技术创新管理的战略层面要素只有与运作层面要素紧密结合,才能实施自上而下、自内而外的系统性技术创新战略过程(如图5所示)。

4 新兴技术创新管理研究不足与展望

4.1 新兴技术创新管理研究不足

尽管上述3个过程层次的整合模型将现有分散化、片断化的研究逻辑进行了联接,基本能够系统地展现有关新兴技术创新的研究现状及脉络,但是,当前理论研究仍然存在一些不足之处。

(1)缺乏新兴技术创新实证研究。现有研究主要以定性研究为主,对于新兴技术创新与管理的上层设计较多,大多数文献提出了一定的逻辑框架,涉及若干主要管理要素,分析了基本的过程机理。但是,相关研究不够深入,对于运作过程和行为过程的研究较少,而且缺乏实证支撑。同时,有关新兴技术战略管理的内容缺乏与运作及行为过程的有效连接和实证检验,未能从根本上揭示新兴技术创新的战略管理问题。

(2)缺乏支撑新兴技术创新能力体系的研究。尽管现有研究指出,新兴技术创新过程中需要创造新能力,但是,目前对于与新兴技术创新特征相匹配的创新能力体系仍然不清楚。尽管以往研究对创新能力开展过较多研究,但都建立在延续性假设的基础上,适用于常规的创新活动而无法支撑新兴技术创新管理活动。因此,需要进一步识别新兴技术创新及管理的复杂能力体系,构建新兴技术创新新能力体系。

(3)缺乏对组织学习在新兴技术创新管理过程中微观机理的研究。通过3个过程层次的整合模型可以看出,现有学者都强调了组织学习在新兴技术创新管理中的重要作用。新兴技术创新的特征决定了新兴技术创新行为、组织过程、战略管理等方面都需要学习系统作为支撑。组织学习是降低新兴技术创新不确定性和提升能力的重要机制,但是,关于新兴技术创新管理过程中组织学习尤其是开放式学习的研究较少,对于组织学习在3个过程层次的微观机理缺乏深入研究。

(4)缺乏新兴技术创新资源管理问题的研究。新兴技术创新的组织运作过程是连接微观行为和宏观战略的关键,尤其是运作过程中的资源能力构建是支撑新兴技术创新的重要内容。与传统技术创新不同,新兴技术创新面临更显著的制度不完备、资源匮乏、研发高度不确定等特征,能否有效进行动态资源管理从而支撑新兴技术创新成为企业成败的关键。尽管资源管理模型(resource management model)已经被提出,并成功运用于一些动态环境下的企业资源管理实践分析,但是,缺乏针对新兴技术创新问题的相关研究,因而无法有效指导新兴技术创新过程中的核心资源管理和创新绩效提升问题。

(5)对中国转型期的独特环境分析不足。新兴技术创新离不开创新环境,因而必须重视外部制度环境尤其是中国转型时期创新环境独特性对新兴技术创新的影响作用。目前对新兴技术创新的制度环境已经有所涉及,但是,对于中国转型经济背景下制度、市场、文化等独特的环境特征对新兴技术创新过程的作用机理缺乏系统性分析和实证检验。新兴技术创新具有多维度不确定性特征,需要更全面地理解整体制度环境,充分考虑中国制度的多样性和多层次性,但这些都是当前理论研究中较为缺乏的。

4.2 新兴技术创新管理研究展望

尽管国外新兴技术研究对新兴技术管理的关键要素及其机理进行了理论分析,但是,转型经济环境下新兴技术创新管理研究仍然存在许多不足,这为未来的研究提供了足够的理论发掘空间。本文认为,新兴技术创新管理的未来研究方向可从以下几个方面入手:

(1)新兴技术创新能力体系构建。共同演化理论以及开放创新理论将新兴技术创新能力体系分为三大体系:应对环境变化的快速反应能力体系、主动影响外部环境的能力体系以及管理界面能力体系。因而,未来研究可以从以下几个方面突破:①进一步识别三大能力体系的维度和能力要素;②深入研究3类新兴技术创新能力体系对不同类型新兴技术创新绩效的影响;③从制度理论视角重点分析转型制度、文化、市场环境对不同能力构建及其互动作用的影响方式与机理,以及转型环境特征对能力体系与不同类型技术创新之间关系的调节作用。

(2)开放式学习视角的引入。在开放式创新环境下,企业创新能力的提升已经不再局限于传统的线性封闭模式,而是逐渐由封闭模式转向开放模式。因此,企业必须有效应对开放式环境,构建开放的学习系统,通过广泛整合外部创新资源、创意和知识,推动创新能力构建和创新绩效提升。未来研究可以重点分析开放式环境下组织学习对新兴技术创新能力构建的作用方式和影响机理。例如,从知识源开放性、学习方式开放性和学习内容开放性3个维度分析开放式学习,探讨3个纬度及其组合对新兴技术能力体系的影响,并分析转型环境特征对开放式学习不同维度与新兴技术创新之间关系的调节作用。

(3)基于动态资源管理的分析。新兴技术创新具有显著不确定性,其创新过程本质上是通过对抗各种复杂因素开展有效资源管理的动态演化过程。动态的资源管理依赖于一定的渠道来获取资源,可以实施合理有效的“关系”战略,打破稀缺资源的约束,有效获取企业新兴技术创新所需稀缺资源。未来研究可以扩展静态资源视角,从动态资源管理的资源构建过程、资源整合过程、资源撬动过程3个方面入手,区分不同过程中资源管理能力对新兴技术创新的影响作用机理,从而打开动态资源管理与新兴技术创新过程中的“黑盒”。

5 结语

新兴技术创新是近年来管理学研究领域的热点话题,为了丰富新兴技术创新管理的研究理论、研究视角和研究方法,本文对近10年新兴技术相关研究进行了评述和前沿探析。首先,对现有新兴技术创新与管理的内涵特征、理论视角、关键因素等方面进行了详细评述。其次,通过对现有理论研究的总结和提炼,从3个过程层次构建了新兴技术创新管理整合模型,并依据模型评述了现有研究不足。再次,依据现有研究脉络和研究不足,提出了新兴技术创新管理未来研究方向。未来理论研究应进一步分析新兴技术创新能力体系构建,同时,引入开放式学习视角以及动态资源管理视角,分析新兴技术创新行为和效率。此外,中国转型制度要素在企业新兴技术创新过程中具有重要价值,未来应加强相关研究。

参考文献:

[1] COZZENS S, GATCHAIR S, KANG J,et al. Emerging technologies: quantitative identification and measurement [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2010, 22(3): 361-376.

[2] DAY G S, SCHOEMAKER P J H, GUNTHER R E. Wharton on managing emerging technologies [M]. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2000.

[3] 银路. 技术创新管理[M ]. 北京: 机械工程出版社, 2004.

[4] HUNG S C, CHU Y. Stimulating new industries from emerging technologies: challenges for the public sector [J]. Technovation, 2006(26): 104-110.

[5] SRINIVASAN R. Sources, characteristics and effects of emerging technologies: research opportunities in innovation [J]. Industrial Marketing Management, 2008(37): 633-640.[6] HUNG S H, GAO J, HU M. When technological uncertainties meet social uncertainties: emerging technologies in emerging markets [J]. Technological Forecasting & Social Change, 2009(76): 1253.

[7] 王敏, 银路. 新兴技术演化的整体性分析框架:“三要素多层次”共生演化机理研究[J]. 技术经济, 2010, 29(2): 28-38.[8] ADNER R, LEVINTHAL D A. The emergence of emerging technologies [J]. California Management Review, 2002, 45(1):50-66.

[9] CHRISTENSEN J F, OLESEN M H, KJAER J S. The industrial dynamics of open innovation: evidence from the transformation of consumer electronics [J]. Research Policy, 2005(34):1533-1549.

[10] 王敏, 银路. 新兴技术演化模式研究及其管理启示[J].技术经济, 2009, 28(11): 13-16.

[11] 王敏, 银路. 技术推动型与市场拉动型新兴技术演化模式对比研究——基于动态战略管理的视角[J]. 科学学研究, 2008, 26(1): 24-29.

[12] 程跃, 银路, 李天柱. 企业能力与新兴技术的共生演化——基于锐捷网络公司的案例研究[J]. 研究与发展管理, 2009, 21(9): 52-59.

[13] 李仕明, 李平, 肖磊. 新兴技术变革及其战略资源观[J]. 管理学报, 2005, 2(3):304-306.

[14] THUKRAL I S, VON EHR J, WALSH S, et al. Entrepreneurship, emerging technologies, emerging markets [J]. International Small Business Journal, 2008, 26(1): 101-116.

[15] VAN DER VALK T, CHAPPIN M M H, GIJSBERS G W. Evaluating innovation networks in emerging technologies [J]. Technological Forecasting & Social Change, 2011(78): 25-39.

[16] NEGRO S O, HEKKERT M P. Explaining the success of emerging technologies by innovation system functioning: the case of biomass digestion in germany [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2008, 20(4): 465-482.

[17] MARKARD J, MUSIOLIK J, WORCH H. System resources in emerging technological fields: insights from resource-based reasoning for innovation and transition studies [C]. Conference Paper for 2011 IEEE Conference on Imaging Systems and Techniques, Lund,2011.

[18] 高峻峰. 政府政策对新兴技术演化的影响——以我国TD-SCDMA移动通讯技术的演化为例[J]. 中国软科学, 2010(2): 25-33.

[19] DENG G, ZENG Y. R&D investment decision on emerging technology [J]. International Journal of Information Technology & Decision Making, 2011, 10(3):451-477.

[20] 邓光军, 曾勇, 唐小我. 新兴技术初创企业价值的实物期权定价分析[J].系统工程, 2004, 22(2): 74-81.

[21] MELKERS J, XIAO F. Boundary-spanning in emerging technology research: determinants of funding success for academic scientists [J]. Journal of Technology Transfer, 2012(37):251-270.

[22] MOLLER K. Sense-making and agenda construction in emerging business networks: how to direct radical innovation [J]. Industrial Marketing Management, 2010, 39(3): 361-371.

[23] BREM A, VOIGT K. Innovation management in emerging technology ventures-the concept of an integrated idea management [J]. International Journal of Technology, Police and Management, 2007, 7(3): 304-321.

[24] KOHLER A R, SOM C. Risk preventative innovation strategies for emerging technologies the cases of nano-textiles and smart textiles [J]. Technovation, 2014, 34(8): 420-430.

[25] DAI W. The impact of emerging technologies on small and medium enterprises (SMEs) [J]. Journal of Business Systems, Governance & Ethics, 2010, 4(4): 53-60.

[26] 银路, 李天柱. 新兴技术战略柔性思维研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2009(4): 66-72.

[27] WU F S, HAAK R. Innovation mechanisms and knowledge communities for corporate central R&D [J]. Creativity and Innovation Management, 2013, 22(1): 37-52.

[28] HERBER J, SINGH J V, USEEM M. The design of new organizational forms[M]. Hoboken: JohnWiley & Sons.Inc, 2000.

[29] KIMBERLY J R, BOUCHIKHI H. Designing the customized workplace[M]. Hoboken: JohnWiley & Sons, Inc, 2000.

[30] 李仕明, 肖磊, 萧延高. 新兴技术管理研究综述[J]. 管理科学学报, 2007, 10(6):77-85.

[31] LUO X, LI H, ZHANG J, et al. Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: an empirical study of mobile banking services [J]. Decision Support Systems, 2010, 49(2): 222-234.

[32] WU J. Technological collaboration in product innovation: the role of market competition and sectoral technological intensity [J]. Research Policy, 2012, 41(2): 489-496.

[33] MACMILLAN I C, MCGRATH R G. Technology strategy in lumpy market landscapes[M]. Hoboken: JohnWiley & Sons, Inc, 2000.

[34] PAN S L, PAN G, DEVADOSS P R. Managing emerging technology and organizational transformation: an acculturative analysis [J]. Information & Management, 2008(45):153-163.

[35] TRIPSAS M. Commercializing emerging technology through complementary assets[M]. Hoboken: JohnWiley & Sons, Inc, 2000.

[36] GRUBER M, MACMILLAN I C, THOMPSON G D. Look before you leap: market opportunity identification in emerging technology firms [J]. Management Science, 2008, 54(9): 1652-1665.

[37] JIN B, LI Y. Analysis of emerging technology adoption for the digital content market[J]. Information Technology Management, 2012(13):49-165.

[38] COWAN K. A New roadmapping technique for creatively managing the emerging smart grid[J]. Creativity and Innovation Management, 2013, 22(1): 67-83.

(责任编辑:万贤贤)

A Review and Frontier on Emerging Technology Innovation Management Based on the Multi-level Perspective

Shen Hao1,Wei Zelong2,Su Zhongfeng2

(1.School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China; 2.School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract:Emerging technology innovation becomes important topic on management field recently. To enrich theory, perspective and methods about emerging technology innovation, this paper reviews the characteristics, theoretical perspective, and key factors of emerging technology innovation, and then structures multi-level integrated model for emerging technology innovation management. Consequently, this paper outlines the research framework and future research direction, which indicate the importance of innovation capabilities, open learning, and dynamic resources management. Further, this study stresses important theoretical basis and implications for emerging technology innovation management in Chinese transitional economy.

Key Words:Emerging Technology; Innovation Management; Transitional Institutions; Resources Management.

收稿日期:2016-10-20

基金项目:国家自然科学基金项目(71302144,71672138)

作者简介:沈灏(1982-),男,陕西宝鸡人,管理学博士,西安交通大学经济与金融学院副教授,研究方向为技术创新与公司战略;魏泽龙(1980-),男,山东蒙阴人,管理学博士,西安交通大学管理学院副教授,研究方向为创新与创业;苏中锋(1982-),男,河北秦皇岛人,管理学博士,西安交通大学管理学院教授,研究方向为创新与企业家精神。

DOI:10.6049/kjjbydc.2016090208

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)08-0154-07