中国碳市场企业违约风险控制政策结构分析

李 健1,2,杨 扬1,王庆山3

(1.天津理工大学 管理学院循环经济与企业可持续发展研究中心,天津 300384;2.天津大学 管理与经济学部,天津 300072; 3.天津农学院 人文学院,天津 300384)

摘 要:碳市场政策结构与企业违约风险息息相关,科学合理的政策结构是规避碳市场企业违约风险的重要保障。梳理了中国政府颁布的碳市场企业违约风险控制相关政策文本,从交易和减排两个维度构建了碳市场企业违约风险控制政策二维分析框架,运用内容分析法分析了中国现有风险控制政策的结构组成。结果显示,当前中国碳市场企业违约风险控制政策覆盖范围互有重叠,容易影响实施效果;企业违约行为惩罚制度体系尚有漏洞,惩罚力度过大可能引发企业不法行为;碳价格调控政策相对缺乏,碳价格波动易引发违约行为。最后,提出了优化和改善建议。

关键词:碳市场;碳交易;企业违约风险;违约风险控制;内容分析法;政策工具

0 引言

为应对温室气体引起的极端气候变化,保障人类社会可持续发展,国际社会于1997年通过了《联合国气候变化框架公约》下的《京都议定书》,推出碳市场机制,推进全球碳减排行动 [1]。中国作为一个有责任的排碳大国,在积极参与国际碳市场减排活动的同时也着力构建本国碳市场。但中国碳市场自2013年建立至今仅3年,仍处于起步阶段,相关政策制度尚不完善。中国企业在参与国际碳市场和国内碳市场活动时,常因碳价格波动等因素的影响而面临违约风险,导致企业经营风险甚至破产[2,3]。张晨、杨玉和张涛[4]认为,碳交易中企业违约风险控制已成为中国碳市场健康发展的关键。王瑶、王文涛[5]等认为,合理的碳市场监管政策有利于有效识别和规避碳市场企业违约风险。LaBelle[6]认为,政府应制定激励机制刺激企业低碳创新。Yaraghi[7]、Gouldso[8]和Subramaniam[9]等认为,制定应对碳市场风险的战略计划是企业减少风险损失的有效手段。然而,政府监管体系建设及企业内部战略计划等违约风险规避机制对策,均需以掌握现有政策结构为基础[9-11]。规避碳市场企业违约风险,重在监管;碳市场风险监管立法,重在建立健全政策法规保障体系[12-13]。黄蓓佳和杨海真[14]对比中国碳市场与国际成熟碳市场发现,配套政策、风险监管系统是中国碳市场建设的当务之急。陈健鹏[15]和马海涌[16]等梳理并分析了国际碳市场发展现状以及国际上不同政策工具的适用环境,通过比较研究以期完善中国碳市场政策体系。十八届五中全会也明确指出,有效运用和发展金融风险管理工具,防止发生系统性、区域性金融风险,是中国实现碳市场风险监管的重要议题。

建立健全碳市场企业违约风险保障体系,需全面掌握现有相关政策法规结构体系,改进现有政策的不足。上述文献注重对碳市场企业违约风险规避的战略分析和具体政策工具选择,缺乏对中国碳市场企业违约风险控制政策体系的结构分析和量化研究,忽视了不同政策工具选择、搭配过程中产生的效果和冲突问题。基于此,本文对中国政府颁布的碳市场企业违约风险控制相关政策文本进行梳理,分析违约风险控制政策结构,以期对完善违约风险控制保障体系提供资源依据,为中国碳市场建设提供政策支持。

1 研究方法

本文运用内容分析法对中国中央政府颁布的有关碳市场企业违约风险控制相关政策进行计量分析。内容分析法(content analysis)起源于新闻界,是一种定量与定性相结合的科学研究方法,通过对研究目标文本进行客观系统的分析[17],总结其内在规律并进行解释和检验[18]。内容分析法在对长期且大量数据文本进行分析时较其它方法更具优势[19],且因其结果的科学性和精确性,已被应用于多个领域。Vincent J Duriau[20]等对Ebsco 和 Proquest数据库中以内容分析为关键词的文献按主题进行分类,对管理领域中运用内容分析法的文献进行了系统分析。赵筱媛和苏竣[21] 运用内容分析法构建了公共科技政策的三维立体框架,并以《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》为例,验证了此框架的实用性。张韵君[22]运用内容分析法分析了《关于支持中小企业技术创新的若干政策》,对政府完善和构建中小企业技术创新政策体系提供了理论支持与建议。蔡凌曦[23]等运用内容分析法,对北京市节能减排政策进行了分类研究和科学性评价。Raquel Camprubí[24]基于国外10个期刊发表的164篇文献,搜集整理了内容分析法在旅游领域的应用情况,针对内容分析法的特点,对该方法在旅游领域的应用提出了改善建议。

内容分析法也常应用于政策工具分类研究[25-27],本文按照内容分析法研究步骤,首先,筛选中国国家级碳市场企业违约风险控制政策样本;其次,设计碳市场企业违约风险控制政策分析框架;然后,编码政策样本中各政策工具条款,并进行频数和维度分析;最后,根据统计结果分析中国碳市场企业违约风险控制政策体系结构组成和存在问题,并据此提出优化和改善建议。

2 政策样本来源与筛选

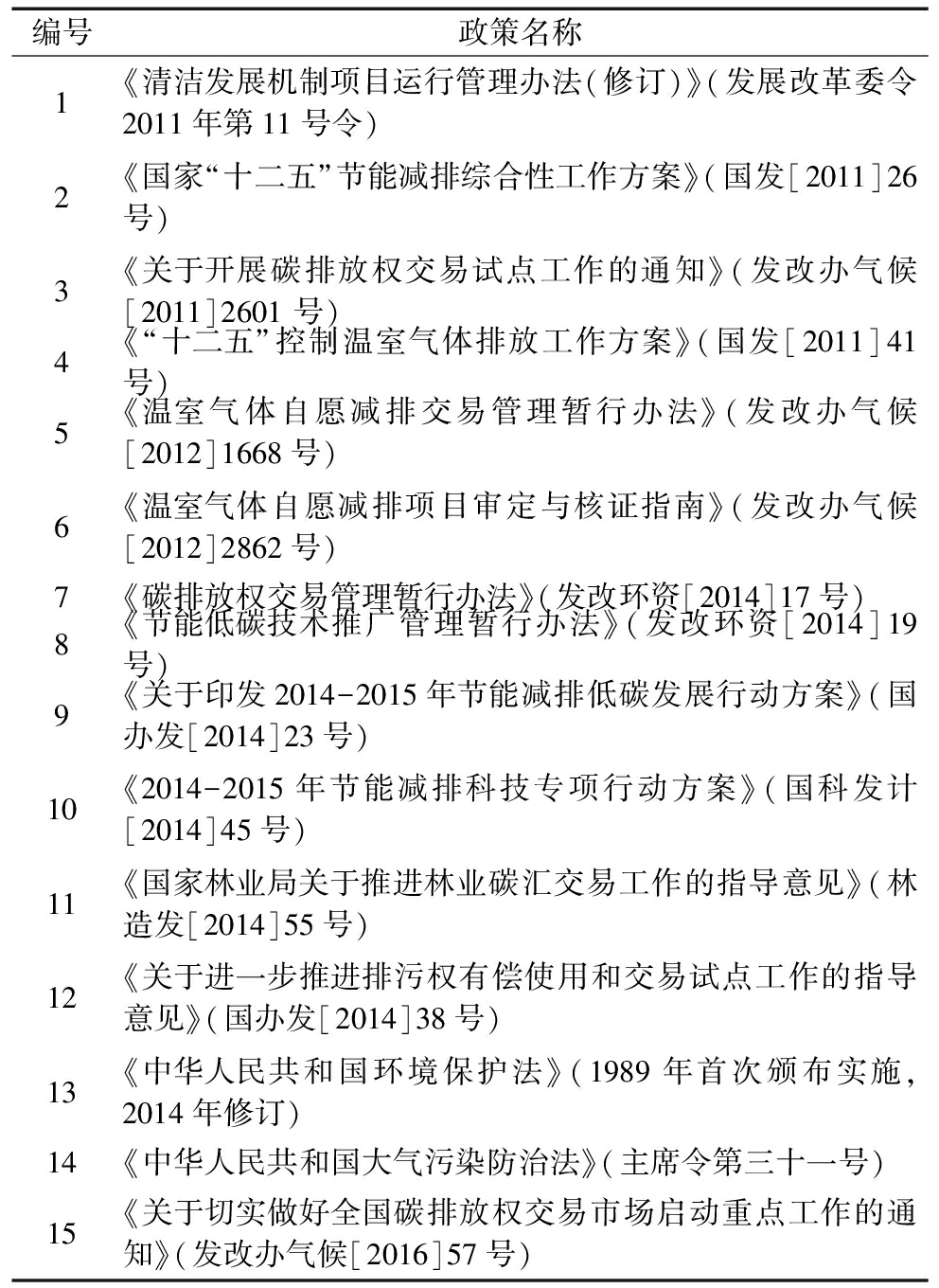

本文对碳市场企业违约风险控制相关政策文本进行样本筛选,为保证数据的权威性和公开性,仅选用国家层面颁布的相关政策文本,未选用地方性政策文本,所选用政策文本来源于国家发改委、国家科委、国务院办公厅、国家环保局、国家财政部等与碳市场建设相关的政府门户网站。由于没有专门针对碳市场企业违约控制而颁布的国家级法律法规,因此,以“减排”、“排污权”、“碳市场”、“清洁发展”等关键词进行全面搜索。为保证选用政策文本的全面性、针对性和科学性,搜索范围从1989年首次颁布实施的《中华人民共和国环境保护法》至2016年《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候[2016]57号),基本囊括了中国各个国家级部门颁布的碳市场风险控制相关法律法规、指导规划、通知公告等权威性文件,涉及“碳市场未启动时,可用于分配和投入市场的碳总量”、“企业初始碳存量”、“碳价格”、“碳市场企业违约惩罚力度”等碳市场企业违约风险控制关键因素相关政策工具。最终,经筛选梳理,得到有效政策样本15份,具体内容见表1。

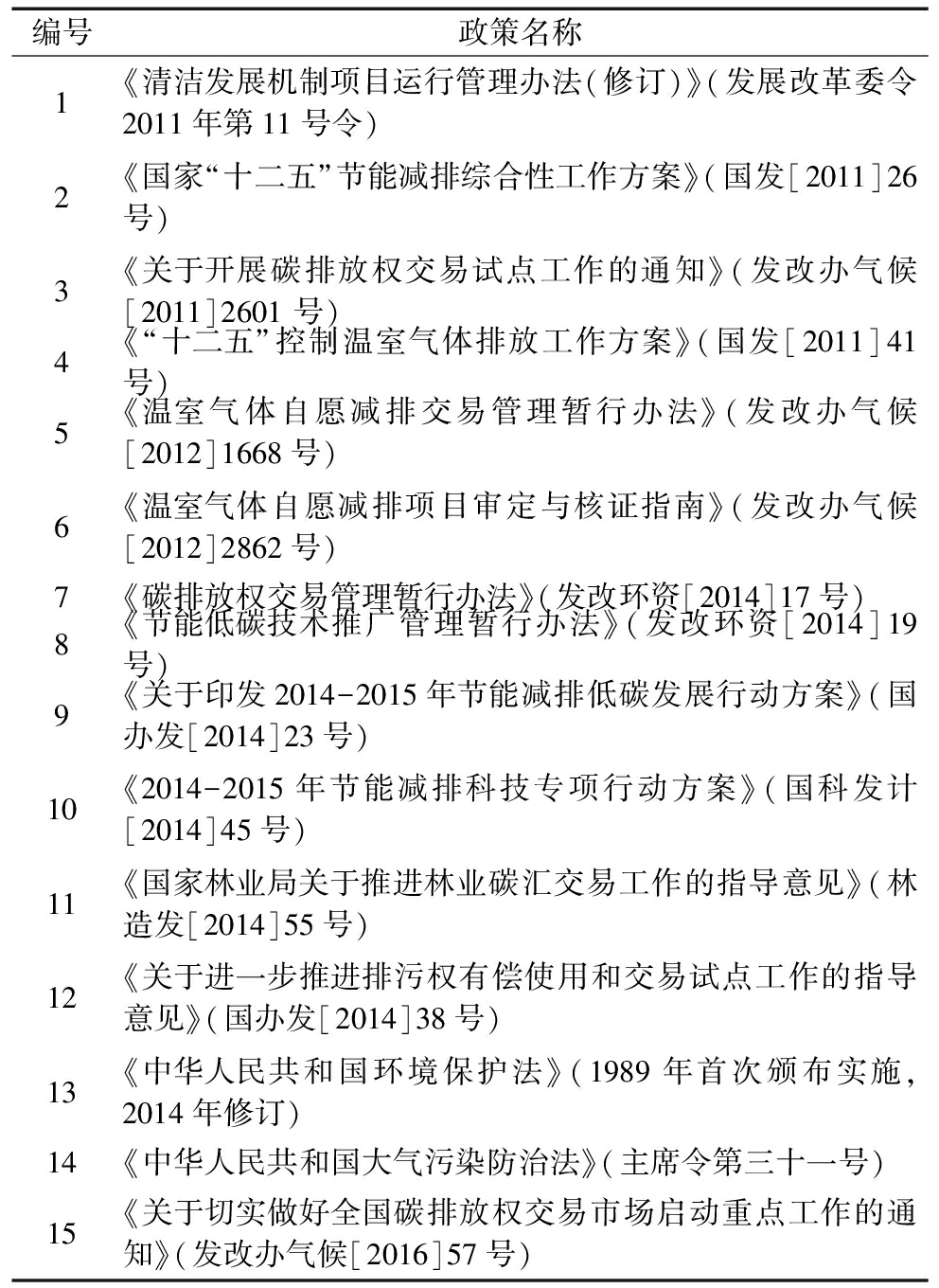

表1 中国碳市场企业违约风险控制政策样本

编号政策名称1《清洁发展机制项目运行管理办法(修订)》(发展改革委令2011年第11号令)2《国家“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)3《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》(发改办气候[2011]2601号)4《“十二五”控制温室气体排放工作方案》(国发[2011]41号)5《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》(发改办气候[2012]1668号)6《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》(发改办气候[2012]2862号)7《碳排放权交易管理暂行办法》(发改环资[2014]17号)8《节能低碳技术推广管理暂行办法》(发改环资[2014]19号)9《关于印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(国办发[2014]23号)10《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》(国科发计[2014]45号)11《国家林业局关于推进林业碳汇交易工作的指导意见》(林造发[2014]55号)12《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》(国办发[2014]38号)13《中华人民共和国环境保护法》(1989年首次颁布实施,2014年修订)14《中华人民共和国大气污染防治法》(主席令第三十一号)15《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候[2016]57号)

3 碳市场企业违约风险控制政策分析框架

政策工具是达成既定政策目标的重要手段和途径,是国家公共政策分析行之有效的科学手段。一系列政策工具单元遵循一定规则,经过组合形成一个具体的政策文本[28],政策工具是政策制定过程分析对工具理性化的深化和总结[27]。因此,政策具有鲜明的结构性特征,这也是政策工具分析的理论基础。因此,基于政策工具建立中国碳市场企业违约风险控制政策分析框架,有利于深入把握目前我国碳市场企业违约风险控制政策结构的特点和规律。

碳市场也称碳交易市场,是为减少二氧化碳等温室气体排放、缓解极端气候变化而诞生的通过碳配额和合作项目交易而存续的一个市场。因此,碳市场具有交易和减排双重属性。本文从碳市场的交易属性和减排属性两个维度,构建碳市场企业违约风险控制政策分析框架。

3.1 X维度:交易属性维度

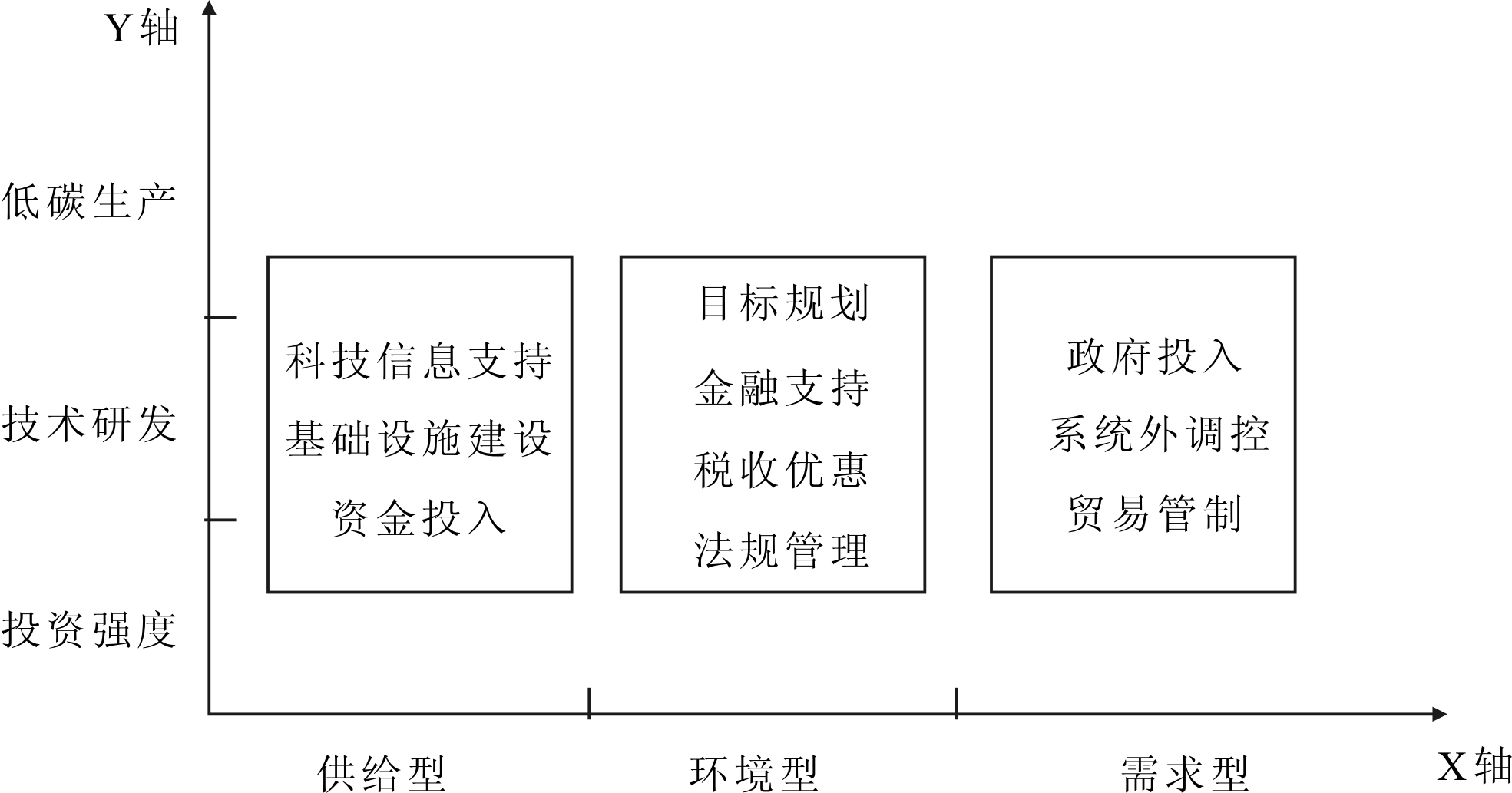

针对不同政策类型,政策工具有不同分类标准。碳市场作为一个多形态减排产品交易平台,供给、需求及供求环境是其存在的基本要素。本文借鉴Rothwell和Zegveld[29]对科技活动政策工具的分类思想,将交易属性维度的碳市场企业违约风险政策工具分为供给型、环境型和需求型3类,其结构如图1所示[30]。

(1)环境型政策工具。其具体指政府机构为降低企业碳交易过程中可能发生的违约风险,通过对违约行为发生环境进行监测,制定一系列碳市场交易制度(管理机构权责、交易周期、核查制度等),对企业间碳交易环境进行设定,以降低企业交易违约行为发生的政策工具。可分为目标规划、税收优惠、金融支持和法规管理等。

(2)供给型政策工具。其具体指政府机构为预防和减缓高碳排放企业因减排压力和碳价格波动等因素引发的企业违约行为,通过对碳市场交易过程中企业欲发生违约行为的环境识别和检测,对参与碳减排企业提供相应资金和技术支持,以控制企业违约风险的政策工具。可分为科技信息支持、基础设施建设(包括人才建设)和资金投入等。

(3)需求型政策工具。其具体指政府机构为降低和控制碳交易过程中企业违约行为造成的损失,通过观测企业在碳交易过程中面临或将要面临的违约风险,及时调节碳价格,增加碳市场中可购碳排放量等市场手段,减少违约行为发生概率,阻断风险传播危害的政策工具。可分为贸易管制、政府投入、系统外调控等。

3.2 Y维度:减排属性维度

交易属性是碳市场作为一个交易市场的最基本特征,是任何一个交易市场的共有属性,保障碳交易市场稳定顺利运行。碳市场作为一个以减排降耗、实现可持续发展为目的而诞生的新兴市场,减排属性是其特有属性。碳减排是碳市场存在的价值,是碳市场相关政策制定的核心。为规避碳市场交易过程中发生的企业违约风险,政府要在制定企业减排目标、要求企业低碳生产的同时,考虑企业承受能力和技术水平,为高碳排放企业提供技术和资金支持。本文针对碳市场减排属性特征,将减排属性归纳为低碳生产、投资强度及技术研发3个方面。

3.3 碳市场企业违约风险控制政策二维分析框架

根据对碳市场企业违约风险政策分析框架交易属性和减排属性维度的划分标准,对15份碳市场企业违约相关政策文本进行梳理和归类,构建了碳市场企业违约风险控制政策二维分析框架,如图2所示[30]。横坐标表示交易属性维度,纵坐标表示减排属性维度。

4 碳市场企业违约风险控制政策文本内容分析编码

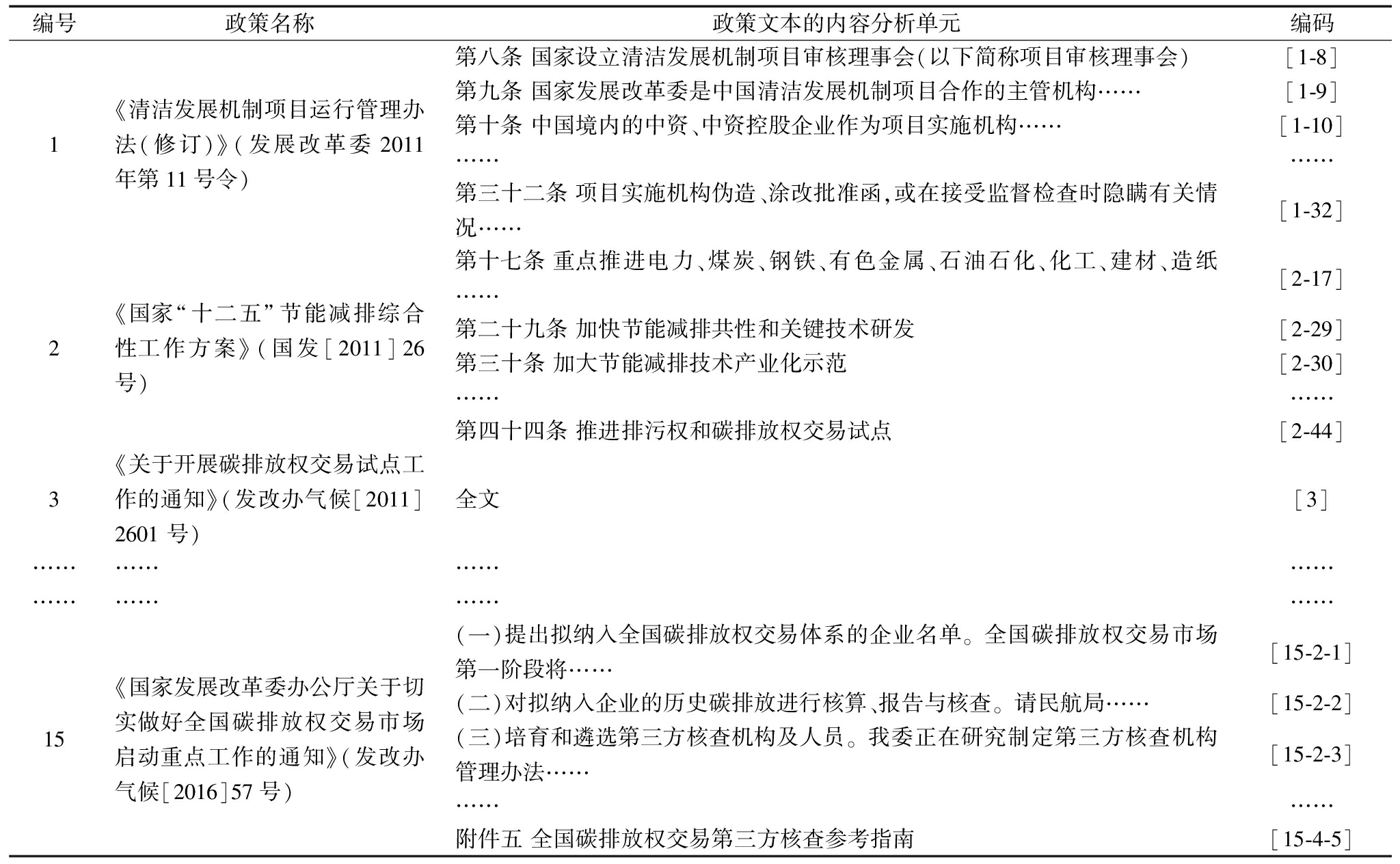

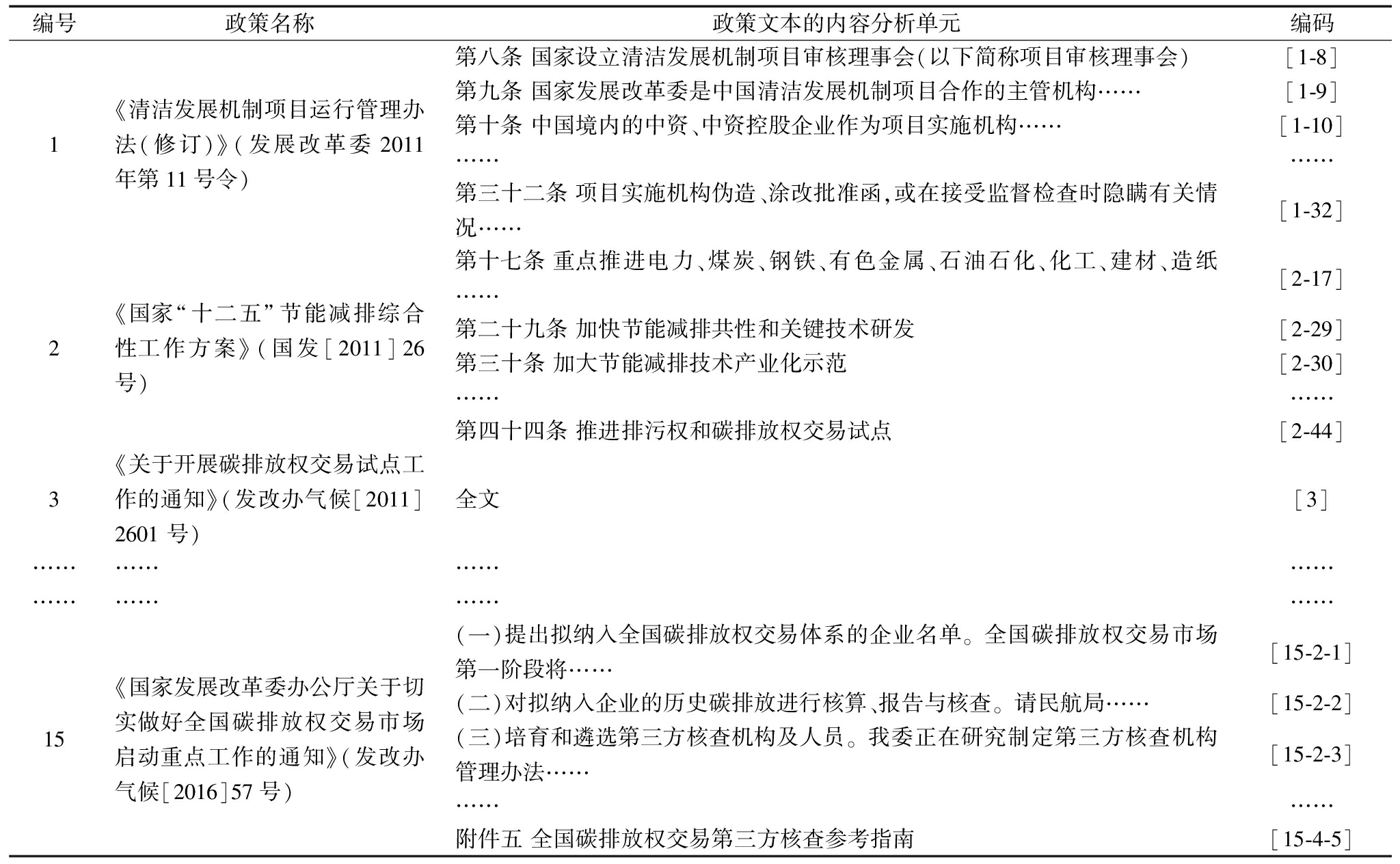

对照政策分析框架,首先对15份相关政策文件进行编码,再对每一份政策文本中相关条款逐一进行编码,结果如表2所示,然后,根据已构建的碳市场企业违约风险政策分析框架进行归类汇总。表2包含15个政策文本、122条具体条款,能够科学系统地体现目前中国国家层面对碳市场企业违约风险控制的政策体系。

5 描述性统计分析

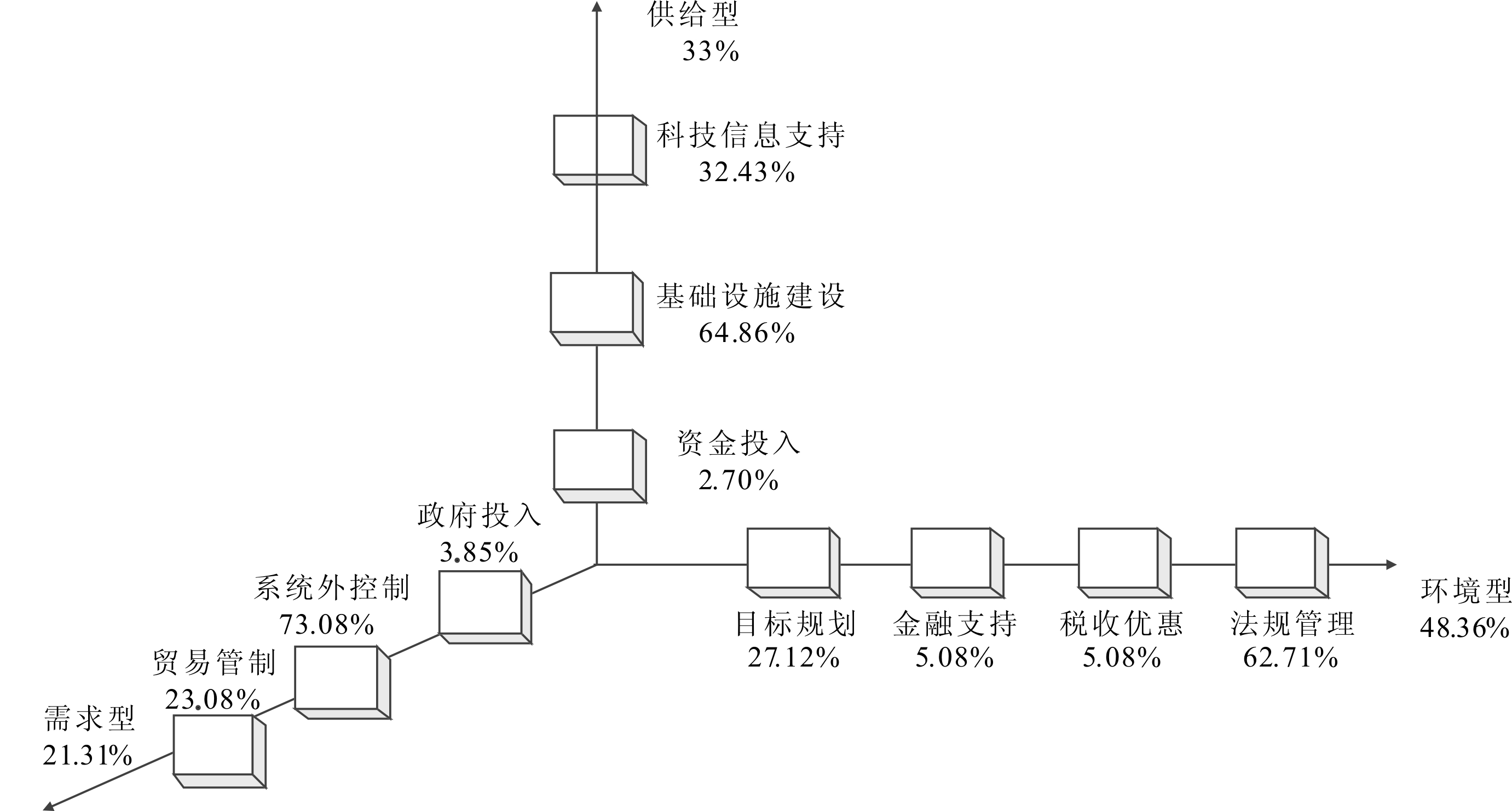

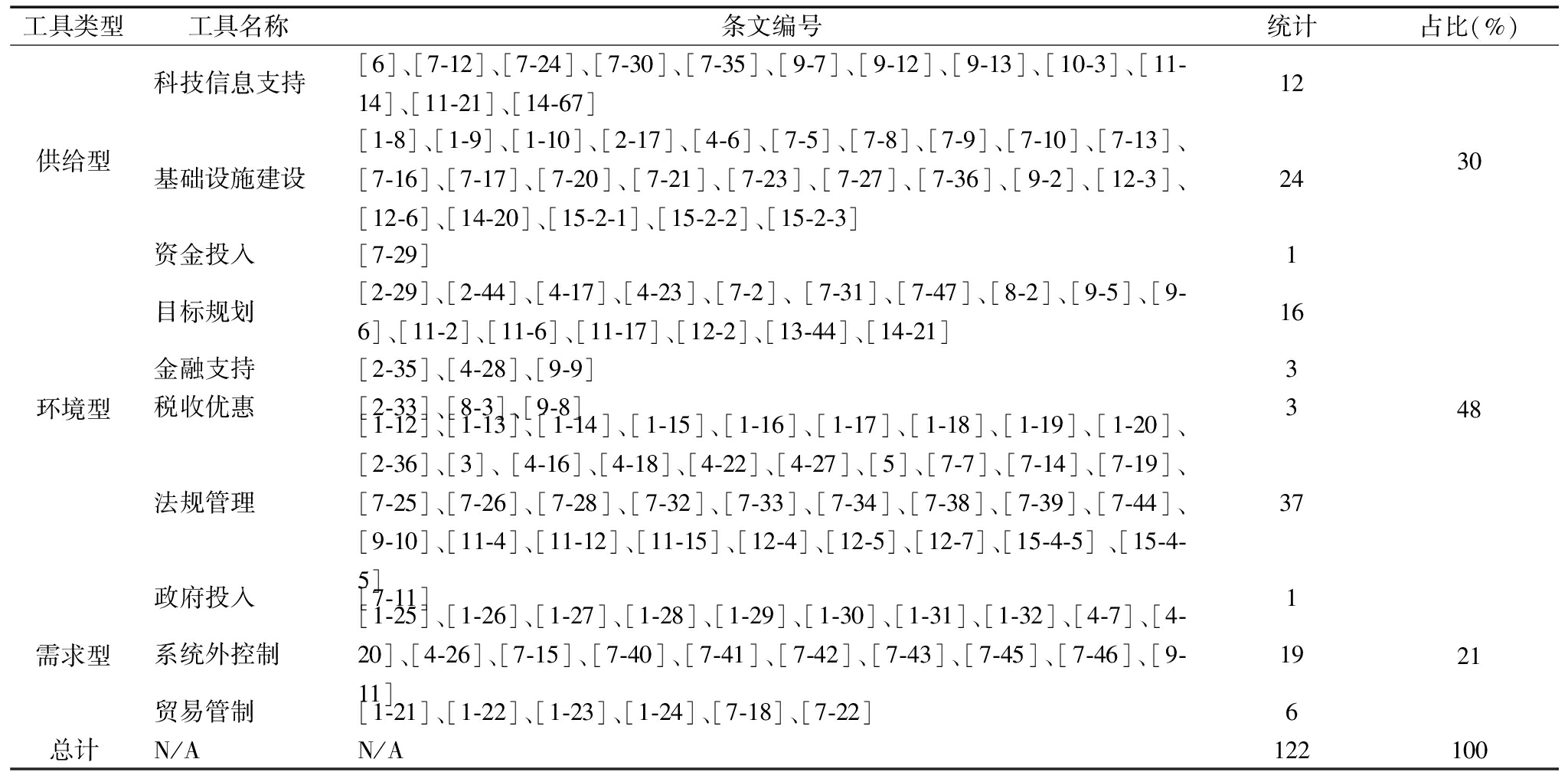

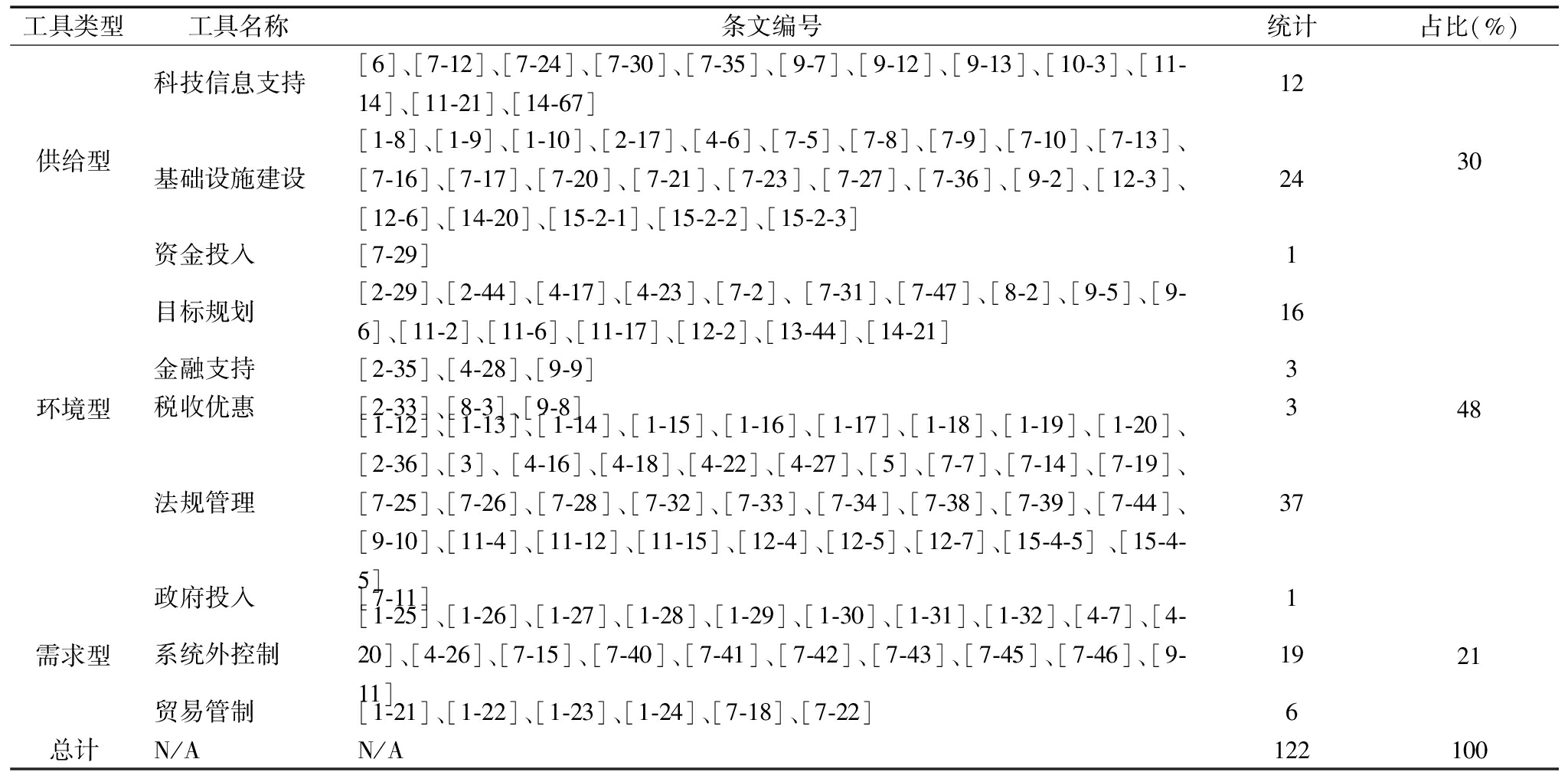

对碳市场企业违约风险政策文本的政策工具进行编码后,按照碳市场企业违约风险政策分析框架X和Y维度的划分标准,对15份政策样本和122条相关政策条款作频数统计分析,基于交易属性维度对中国碳市场企业违约风险政策现状进行分析,根据频数统计结果绘制频数图和统计比例表格,如图3和表3所示。

编号政策名称政策文本的内容分析单元编码1《清洁发展机制项目运行管理办法(修订)》(发展改革委2011年第11号令)第八条国家设立清洁发展机制项目审核理事会(以下简称项目审核理事会)[1⁃8]第九条国家发展改革委是中国清洁发展机制项目合作的主管机构……[1⁃9]第十条中国境内的中资、中资控股企业作为项目实施机构……[1⁃10]…………第三十二条项目实施机构伪造、涂改批准函,或在接受监督检查时隐瞒有关情况……[1⁃32]2《国家“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)第十七条重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸……[2⁃17]第二十九条加快节能减排共性和关键技术研发[2⁃29]第三十条加大节能减排技术产业化示范[2⁃30]…………第四十四条推进排污权和碳排放权交易试点[2⁃44]3《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》(发改办气候[2011]2601号)全文[3]…………………………………………15《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候[2016]57号)(一)提出拟纳入全国碳排放权交易体系的企业名单。全国碳排放权交易市场第一阶段将……[15⁃2⁃1](二)对拟纳入企业的历史碳排放进行核算、报告与核查。请民航局……[15⁃2⁃2](三)培育和遴选第三方核查机构及人员。我委正在研究制定第三方核查机构管理办法……[15⁃2⁃3]…………附件五全国碳排放权交易第三方核查参考指南[15⁃4⁃5]

注:受篇幅限制,省略了部分政策工具编码情况

整体上看,国家级碳市场企业违约风险控制政策工具的作用范围覆盖了供给型、环境型、需求型政策工具,表明目前国家碳市场企业违约风险控制相关政策涉及各个方面,为规避和降低碳市场违约风险提供了全面的政策支持。从图3可知,中国国家级碳市场企业违约风险政策工具中,环境型政策工具约占总政策工具的48.36%,将近总数的一半;供给型政策工具约占30.33%;需求型政策工具最少,约占21.31%。进一步分析各类型政策工具可以发现,环境型政策工具中法规管理、目标规划、金融支持、税收优惠政策工具占比分别为:62.71%、27.12%、5.08%、5.08%,其中,法规管理政策工具占绝对地位,表明国家侧重于通过惩罚和监管机制,降低和阻断企业违约风险暴露的概率与危害;供给型政策工具中基础设施建设、科技信息支持、资金投入政策工具占比分别为64.86%、32.43、2.7%,其中,前两类总占比达到97.3%,表明在碳市场企业违约风险控制问题上,政府对企业提供的资金支持很少。需求型政策工具中系统外控制、贸易管制、政府投入政策工具占比分别为73.08%、23.08%、3.85%,说明在减少碳市场企业违约风险发生概率的问题上政府多采取系统外控制的方法。

工具类型工具名称条文编号统计占比(%)供给型科技信息支持[6]、[7⁃12]、[7⁃24]、[7⁃30]、[7⁃35]、[9⁃7]、[9⁃12]、[9⁃13]、[10⁃3]、[11⁃14]、[11⁃21]、[14⁃67]1230基础设施建设[1⁃8]、[1⁃9]、[1⁃10]、[2⁃17]、[4⁃6]、[7⁃5]、[7⁃8]、[7⁃9]、[7⁃10]、[7⁃13]、[7⁃16]、[7⁃17]、[7⁃20]、[7⁃21]、[7⁃23]、[7⁃27]、[7⁃36]、[9⁃2]、[12⁃3]、[12⁃6]、[14⁃20]、[15⁃2⁃1]、[15⁃2⁃2]、[15⁃2⁃3]24资金投入[7⁃29]1环境型目标规划[2⁃29]、[2⁃44]、[4⁃17]、[4⁃23]、[7⁃2]、[7⁃31]、[7⁃47]、[8⁃2]、[9⁃5]、[9⁃6]、[11⁃2]、[11⁃6]、[11⁃17]、[12⁃2]、[13⁃44]、[14⁃21]1648金融支持[2⁃35]、[4⁃28]、[9⁃9]3税收优惠[2⁃33]、[8⁃3]、[9⁃8]3法规管理[1⁃12]、[1⁃13]、[1⁃14]、[1⁃15]、[1⁃16]、[1⁃17]、[1⁃18]、[1⁃19]、[1⁃20]、[2⁃36]、[3]、[4⁃16]、[4⁃18]、[4⁃22]、[4⁃27]、[5]、[7⁃7]、[7⁃14]、[7⁃19]、[7⁃25]、[7⁃26]、[7⁃28]、[7⁃32]、[7⁃33]、[7⁃34]、[7⁃38]、[7⁃39]、[7⁃44]、[9⁃10]、[11⁃4]、[11⁃12]、[11⁃15]、[12⁃4]、[12⁃5]、[12⁃7]、[15⁃4⁃5]、[15⁃4⁃5]37需求型政府投入[7⁃11]121系统外控制[1⁃25]、[1⁃26]、[1⁃27]、[1⁃28]、[1⁃29]、[1⁃30]、[1⁃31]、[1⁃32]、[4⁃7]、[4⁃20]、[4⁃26]、[7⁃15]、[7⁃40]、[7⁃41]、[7⁃42]、[7⁃43]、[7⁃45]、[7⁃46]、[9⁃11]19贸易管制[1⁃21]、[1⁃22]、[1⁃23]、[1⁃24]、[7⁃18]、[7⁃22]6总计N/AN/A122100

由表3可知, 122条政策工具条款中,法规管理类政策工具共有37条,基础建设类政策工具24条,系统外控制、目标规划、科技信息支持政策工具分别为19、16和12条。贸易管制、金融支持和税收优惠类政策工具较少,分别仅有6、3和3条。资金投入和政府投入类政策工具稀少,均仅有1条。由此可见,我国政府对碳市场企业违约风险的阻断主要依靠法律法规等强制手段,设定企业碳交易环境,控制风险发生概率。

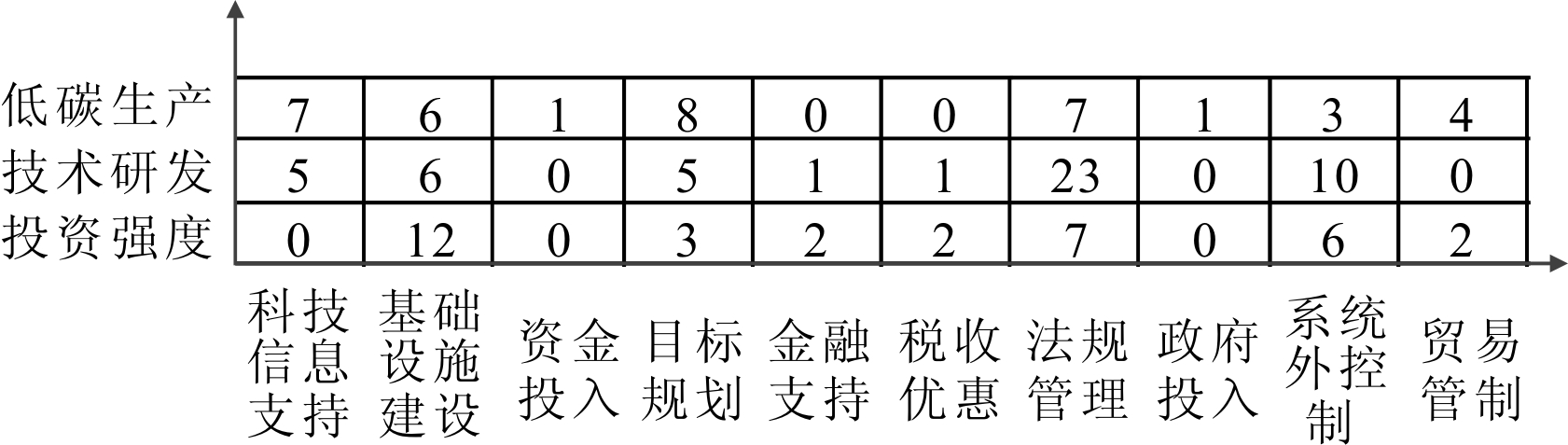

在碳市场基本属性(交易属性)的基础上,综合碳市场特有的减排属性维度,对中国碳市场企业违约风险控制政策文本进行频数分析,绘制碳市场企业违约风险控制政策工具二维频数分布图,如图4所示。在减排维度上,低碳生产、技术研发、投资强度类政策工具分别有37、51和4条,分别占比30.33%、41.80%和27.87%。低碳生产类政策工具中目标规划、科技信息支持、法规管理、基础设施建设类政策条款相对较多;技术研发类政策中法规管理类政策条款占主导地位,约占45.10%;投资强度类政策工具中,基础设施建设和法规管理类政策条款相对较多。图4中有些政策工具条数为0,未来制定相关政策过程中,应针对性地出台这些类型的政策工具,使之与目前政策体系相辅相成,形成合理、完善的碳市场企业违约风险控制政策体系。

综合以上描述性统计数据可知,目前中国对碳市场企业违约风险的控制偏向于给企业间碳排放交易设定一个良好的交易环境(依靠环境型政策工具),以控制违约风险发生的概率,主要通过制定碳市场交易过程中基本管制法律法规,设置目标规划,主要使用核查方法研究、碳汇率建设规范和交易流程规划等技术型碳市场建设政策工具完成既定目标。在供给型政策工具中, 基础设施投入占相当大的比例,但对于企业的资金支持相对稀少,表明政府十分重视对交易过程中企业违约的监管、惩罚力度,并努力为高风险企业提供先进的技术支持,有利于从源头降低企业违约风险,但对于高违约风险企业的资金扶持体系还有待完善。政府对于需求型政策工具的使用相对较少,着重采取减排降耗、行政处罚等系统外控制手段,而很少进行贸易管制。

总体上看,目前中国碳市场企业违约风险控制政策结构以管理机构建设碳市场基本交易框架和减排技术研发为主来阻断违约风险,以行政处罚、刑罚等其它系统的惩罚性调控辅助法规管理类政策工具的有效实施,以基础设施建设、技术和资金支持等手段从源头降低企业违约风险发生概率,但是,缺乏扎根于中国碳市场的激励性政策工具,而且惩罚机制等政策尚不完善。整体而言,与企业违约风险控制相关的中国碳市场国家级政策体系还处于基础建设阶段。

6 主要结论

(1)多目标政策覆盖范围重叠,影响企业违约风险控制预期效果。从表1和表2中碳市场企业违约风险控制相关政策文本可知,企业违约相关政策覆盖范围较广,包括限制碳排放总量、减排技术创新以及企业违约惩罚等相关政策条款,政策制定部门涉及国家发展与改革委员会、国家科学技术委员会、国务院、国家林业局等众多国家部门。不同国家部门政策制定的预期目标存在差异,政策覆盖范围互有重叠,导致政策冗余,甚至存在细微冲突。如企业违约风险直接影响碳排放总量的限定,既受碳排放权交易市场政策约束,也受全国排污权总量限定,前者受制于国家发改委,后者遵循国务院政府办公厅政策法规。部门不同,设定方法不同,政策目标也不同,难以实现政策预期效果。系统外调控政策占需求型政策工具的比例高达73.08%,存在政策冗余。因此,系统外调控政策工具的重叠使用是影响企业违约风险控制效果的关键因素。

(2)惩罚力度和监管频率加大可能导致企业违约风险暴露。目前,中国对于碳市场企业违约风险的控制,法规管理占绝对主导地位,国家重点通过加大惩罚力度和监管频率,来降低和阻断企业违约风险暴露的概率与危害。这一策略能够有效降低风险厌恶型决策者的违约概率,提高主观履约概率。但一味加大法律管制力度,也会产生负面影响。有时候企业违约行为并不会因惩罚力度的增加而减少[31],严苛的处罚条款甚至会导致贿赂等违法行为,并出现“企业违约处罚力度”不足的假象。

(3)碳价格调控政策工具相对缺乏。由碳市场企业违约风险相关政策条款可知,国家各部门对碳排放总量、企业初始碳存量、减排技术水平及违约惩罚力度等调控手段均有涉及,但忽略了碳价格波动对碳市场企业违约行为的影响。碳价格在控制企业违约风险的过程中具有至关重要的作用,无论碳价格升高或降低,均有可能引发违约行为[3]。政府提出建设统一碳价格的碳市场体系,制定合理的碳价格调控政策工具是当前中国碳市场政策工具研究和企业违约风险管理亟待解决的关键问题。

7 结语

结合中国碳市场自身特点,中国应继续发挥法规管理类政策工具在增强企业决策者主观履约意识和阻断违约风险危害方面的重要作用,同时,应提高供给型和需求型政策工具的实施力度与灵活性,调整和改进3类政策工具的使用频率与力度。国家职能部门应重视政策制定部门之间的协调,建立碳市场企业违约风险信息共享平台,对各部门进行区别指导和责任划分,提高政策实施的针对性和有效性,完善碳市场企业违约检测、监管和考核体系,健全违约惩罚政策体系。建立风险测评标准、数据库、信息采集和管理系统、违约行为披露制度及考评体系,实现参与碳排放各地区大中小型企业的全覆盖。加强碳市场企业违约行为信息的公开化,充分发挥媒体和民众的舆论传播作用,建立企业违约行为监督和举报机制,以强化企业决策者的社会责任感,促使企业自觉遵守碳交易承诺,降低交易违约风险。国家应通过增加财政支出和运用税费优惠类政策工具,严格控制碳价格扭曲,探索价格补偿机制。积极与国外碳市场建立合作关系,及时掌握国际碳价格信息,减少碳价格波动造成的企业违约行为。

参考文献:

[1] CHICGILNISKY,SHEERAN.Saving Kyoto: an insider′s guide to what it is, how it works and what it means for the future [M]. London: Garfield House, 2009.

[2] 陈冉.碳价暴跌买家欲违约 中国2700项目前景恶化[EB/OL]. 2013-02-27[2015-11-23]. http://news.hexun.com/2013-02-27/151532887.html.fromtool=roll.

[3] LABATT S, WHITE R R. Carbon finance: the financial implications of climate change[C]. Transactions of the Cryogenic Engineering Conference: Advances in Cryogenic Engineering, 2007.

[4] 张晨,杨玉,张涛. 基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量[J]. 中国管理科学,2015,23(4):61-69.

[5] 王遥, 王文涛. 碳金融市场的风险识别和监管体系设计[J].中国人口·资源与环境,2014,24(3):25-31.

[6] LABELLE M. Constructing post-carbon institutions: assessing EU carbon reduction efforts through an institutional risk governance approach[J]. Energy Policy, 2012,40(1):390-403.

[7] YARAGHI N, LANGHE R G. Critical success factors for risk management systems[J]. Risk Res, 2011,14 (5): 551-581.

[8] GOULDSON A, SULLIVAN R. Long-term corporate climate change targets: what could they deliver[J]. Environmental Science & Policy, 2013, 27(27):1-10.

[9] SUBRAMANIAM N, WAHYUNI D, COOPER BJ, et al. Integration of carbon risks and opportunities in enterprise risk management systems: evidence from Australian firms[J].Journal of Cleaner Production,2015(96):407-417.

[10] 杨超,李国良,门明. 国际碳交易市场的风险度量及对我国的启示——基于状态转移与极值理论的VaR比较研究[J]. 数量经济技术经济研究,2011,4(4):94-109+123.

[11] CH EV A L LI ER J, IEL PO F, M ERCIER L. Risk aversion and institutional information disclosure on the European carbon market: a case-study of the 2006 compliance event [J]. Energy Policy, 2009, 37(1):15-28.

[12] 凤振华,魏一鸣. 欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究[J]. 管理学报,2011,8(3):451-455.

[13] 王国飞. 怎样规避碳交易市场风险[J]. 环境经济,2015(Z3):32-33.

[14] 黄蓓佳,杨海真.中国碳减排承诺解读及碳交易发展研究[J]. 长江流域资源与环境,2010,19(2):11-13.

[15] 陈健鹏. 温室气体减排政策:国际经验及对中国的启示——基于政策工具演进的视角[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(9):26-32.

[16] 马海涌,张伟伟,李泓仪. 国际碳市场的风险、监管及其对我国的启示[J]. 税务与经济,2011,15(6):54-57.

[17] KOLBE R H,BURNETT M S.Content-analysis research: an examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity[J]. Journal of Consumer Research, 1991,18(2): 243-250.

[18] BERELSON B.Content analysis in communication research[M]. Glencoe, IL: Free Press,1952.

[19] 刘伟. 内容分析法在公共管理学研究中的应用[J]. 中国行政管理,2014,18(6):93-98.

[20] VINCENT J DURIAU,RHONDA K REGER,MICHAEL D PFARRER.A content analysis of the content analysis literature in organization studies: research themes, data sources, and methodological refinements [J]. Organizational Research Methods,2007,10(1): 5-34.

[21] 赵筱媛,苏竣. 基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J]. 科学学研究,2007,25(1):52-56.

[22] 张韵君. 政策工具视角的中小企业技术创新政策分析[J]. 中国行政管理,2012(4):43-47.

[23] 蔡凌曦,范莉莉,鲜阳红. 基于内容分析法的城市节能减排政策的分类研究[J]. 生态经济,2013(12):49-53.

[24] CAMPRUBí R, COROMINA L. Content analysis in tourism research[J]. Tourism Management Perspectives, 2016, 18:134-140.

[25] 王诗乐,陈敏鹏,王克,等. 中国电力行业低碳政策及其社会经济影响分析[J]. 中国人口·资源与环境,2010,20(5):14-18.

[26] 罗敏,朱雪忠. 基于政策工具的中国低碳政策文本量化研究[J]. 情报杂志,2014,33(4):12-16.

[27] 顾建光.公共政策工具研究的意义、基础与层面[J].公共管理学报,2006,13(4):58-61+110.

[28] ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindusdalization and technology[M]. New York: Logman Group Limited, 1985.

[29] 李健,高杨,李祥飞. 政策工具视域下中国低碳政策分析框架研究[J]. 科技进步与对策,2013,30(21):112-117.

[30] HARFORD JD. Self-reporting of pollution and the firm's behavior under imperfectly enforceable regulations[J].Journal of Environmental Economics & Management,1987,14(3):293-303.

(责任编辑:万贤贤)

Analysis on the Policy Structure of the Enterprises' Default Risk Control of the Carbon Market in China

Li Jian1,2, Yang Yang1, Wang Qingshan3

(1.School of Management,Tianjin University of Technology,Tianjin 300384, China; 2.College of Management and Economic,Tianjin University,Tianjin 300072, China; 3.College of Humanities,Tianjin Agricultural College, Tianjin 300384, China)

Abstract:The policy structure of carbon market is closely related to the risk of default, and scientific and reasonable policy structure is an important guarantee to avoid the risk of default of carbon market enterprises. It combs the central government of China promulgated the carbon market companies default risk control related policy texts as samples, from the trading and emission reduction dimensions construct two dimensional analysis framework of enterprises' default risk control policy of the carbon market, using content analysis method to analyze China's existing risk control policy structure. The research results show the current China's carbon market enterprises' default risk control policy coverage overlap each other, is likely to affect the implementation effect; corporate default punishment system there are still loopholes in the punishment is too large or lead to corporate wrongdoing; relative lack of carbon price control policy, fluctuations in the price of carbon easily lead to breach of contract. And, it optimizes and improves the research results, in order to provide policy support for the effective control of corporate default risk in the construction of China's national carbon market.

Key Words:Carbon Market;Carbon Trading; Enterprises' Default Risk; Default Risk Control; Content Analysis; Policy Instruments

收稿日期:2016-09-06 基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(15JZD021);天津市高等学校创新团队培养计划项目(TD12-5013)

作者简介:李健 (1963-),男,河北沧州人,博士,天津理工大学管理学院循环经济与企业可持续发展研究中心、天津大学管理与经济学部教授,研究方向为管理科学与工程、低碳经济、循环经济;杨扬 (1991-),女,天津人,天津理工大学管理学院循环经济与企业可持续发展研究中心硕士研究生,研究方向为低碳经济、循环经济。

DOI:10.6049/kjjbydc.2016080107

中图分类号:X51

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)05-0098-07