![]()

摘 要:高校毕业生就业质量近年来受到越来越多的关注,评价就业质量的要素多元复杂,未能统一。在综合分析相关评价体系的基础上,结合新的形势与要求,提出了高校毕业生就业质量影响要素,并据此构建了评价体系。

关键词:高校毕业生;就业质量;评价体系;影响要素

党的十八大报告提出要“推动实现更高质量毕业生就业”,对毕业生就业工作提出了明确要求。近年来,在高校毕业生就业数量趋稳的背景下,毕业生就业质量成为社会关注的热点问题。2014年年初,教育部部属75所高校发布了毕业生就业质量年度报告,2014年底教育部部属院校和地方政府所属本科院校相继发布了毕业生就业质量年度报告,引起社会广泛热议。

毕业生就业工作是一件“天大的事情”,也是高校应关注的重大问题,就业质量往往是检验高校人才培养质量、办学育人水平最重要的“试金石”和“晴雨表”, 有助于高校毕业生就业质量评价概念的巩固和推广, 有助于高校毕业生就业质量评价体系的优化完善,有助于高校毕业生就业工作改革与创新,有助于进一步促进高校人才培养质量提高。总的来说,将就业质量评价作为一项重要的工作抓好抓实,对高校招生、学科专业设置、人才培养方案优化、毕业生能力素质提升等,都具有非常重要的作用。

1.1 高校毕业生就业质量的内涵

就业质量是一个开放性概念,不同学者从不同角度对就业质量进行了阐述,有的从职业发展理论角度进行分析[1],有的从人与生产资料角度进行阐述[2],也有的从个人满足论和产品供求论等角度探索就业质量的内涵[3];对就业质量的评价,有静态评估,也有动态长线跟踪评价,有定性为主的分析,也有定量分析,还有定性与定量相结合的分析[4]。北京师范大学经济与工商管理学院院长赖德胜教授在《2011中国劳动力市场报告》中指出,就业质量主要包括就业环境、就业能力、就业状况、劳动者报酬、社会保护、劳动关系等6个方面的内容,这是目前国内主流的对就业质量包含内容的阐述。《光明日报》对《2015年中国大学毕业生就业报告》进行了解读,将“大学生实际工资,毕业生工作与专业相关度,毕业生毕业半年内离职率,毕业生三年内获得职位晋升比例”作为评价就业质量的主要指标。而对于高校毕业生就业质量的研究,国内麦可思研究院提出的评价维度被更多学者认可,其包括就业率、薪资、就业满意度、升职、专业相关度、能力培养、考研及创业等。高校毕业生就业质量的概念是一个开放式的命题,其因为所面对高校和毕业生群体的千差万别而各不相同,而且在不同的时间或者空间里,其评判标准也发生了改变,需要引起高度重视和认真研究。

综上分析,就业质量是一个相对主观的概念,政府的评判标准与大学生个体的评价标准存在差异,而个体评价标准与用人单位评价标准也可能存在分歧[5]。同时,就业质量存在一定的客观性,当不同群体、绝大部分人基于相似的心理认知都认为面向世界五百强或中国五百强某些企业就业比较好时,其就业质量就有了客观评价的基础。因此,本文认为就业质量是基于个体满意度、学校满意度、用人单位满意度、家庭满意度、社会满意度等多个评价维度的一定时间序列内的统合概念和价值判断[6]。

1.2 高校毕业生就业质量评价的内涵

评价通常是指对事物或组织进行判断、分析后得出结论。因此,高校毕业生就业质量评价首先需要对就业质量进行判断和分析,最后得出比较明确的结论。具体来讲,高校毕业生就业质量评价可以从两个方面进行归纳,一是狭义上的,即大学生就业后与工作岗位的结合度及获得报酬的情况;二是从大学生就业的参与层面来看,可以将高校毕业生就业质量分解为社会、企业及毕业生3个方面的满意度状态。而这两个方面量化数据的综合,就是对毕业生就业质量的总体评价[7]。毕业生就业质量评价与就业质量属于同源性的开放式命题,因此,有其内在联系。在已经发布的教育部部属高校和地方高校就业质量年度报告中,主要包括毕业生就业的基本情况、主要特点、相关分析、发展趋势等内容,部分高校从就业状况、劳动报酬、就业满意度等维度,构建了毕业生就业质量评价指标体系[8]。但是,这些报告重点反映了各高校就业的基本情况、办学特色和工作成效,对就业质量缺乏综合分析、比较对照和专业判断,最后的评价结果也缺乏足够的支撑素材和翔实数据。

由此可见,高校毕业生就业质量评价是针对就业质量的主观和客观认知,通过系统评价与实证研究,揭示高校毕业生就业质量现状与趋势,并推动社会就业的一项重要工作。

2.1 研究现状

针对就业质量,国外主要以劳动经济学作为理论依据进行研究。比如古典主义经济学认为工作质量可以用货币或者薪酬进行衡量,但幸福经济学理论认为,在一定收入门槛的基础上,员工似乎更加关注收入本身而不是它的绝对价值。员工的职业理念 、劳动力市场转型、就业保障等都属于工作质量范畴。国际劳工组织提出了广义的工作质量定义,包括工作关系、劳动力市场制度及政策、社会经济背景信息等。而欧洲基金会界定了就业质量的3个方面:社会、团体和个人。欧洲国会将工作质量划分为两个领域,即就业质量和工作质量。其中,就业质量指潜在影响员工幸福指数的就业关系,包括就业合同性质、薪资报酬和工作时间以及职业发展等方面;工作质量主要包括自主状态、工作强度、社会环境、物质环境等方面。

国外研究比较关注劳动力的工作质量这一持续性状态。比如,欧盟的雷肯指标体系、2008年欧盟商务联盟机构开发的欧洲工作质量指标、国际劳工作组织开发的“体面劳动”指标体系、加拿大政策研究者 Richard Brisbois提出的就业质量指标、加拿大经济学家Andrew Jackson、Pradeep Kumar开发的工作质量指标、捷克开发的工作生活主观质量指标、德国十三州联邦工会的DGB好工作指标、澳大利亚工作环境指标、弗兰德斯的工作质量指标、英国牛津大学盖利的工作质量指标等。国外无论从本土层面还是国际层面都开发了很多工作质量标准指标体系。但这些工作质量评价体系并不完全适用于评价中国高校毕业生就业质量评价,原因在于:①中国工作质量的内涵更加宽泛,既包括就业质量,又包括工作环境、工作安全以及劳动生产率增长等宏观经济成效和生产率等;②由于跨文化差异,国内外大众对就业质量的考量角度、评价标准和轻重主次等存在认识差异,甚至有的指标国外非常重视,但国内仅作为参考指标;③有的国外指标体系也存在问题,比如雷肯指标有许多变量不能测量或不能直接测量,还缺少工资这个关键指标,而在中国,工资是就业评价的主要指标。

目前,国内高校毕业生就业质量的概念在学界仍然存在较多争论,对高校毕业生就业质量的评价还没有形成统一的标准。从总体上讲,这些研究可分为两类:一是对大学毕业生就业质量影响要素进行分析,通过理论或实证调查方法分析影响大学毕业生就业质量的要素;二是从某一视角分析如何提高高校毕业生就业质量。如龙志从人力资本与社会资本角度研究大学生就业质量保障,姚裕群研究政府就业政策和法规与大学生就业质量间关系;李颖等从大学生就业能力视角对就业质量进行了分析。研究结果表明,目前我国存在诸多影响高校就业质量的问题,例如专业对应性不强、职业发展迟缓、市场满意度不高等。李金林[9]提出,毕业生就业质量评价维度应该包括评价内容(毕业生就业层次)、评价对象(高校)和评价客体(毕业生)3个方面,并设计了相应的指标和权重计算公式;李想[10]从就业率、供需比、就业结构、自身满意度和社会认可度等方面构建了毕业生就业质量评价指标体系;张瑶祥[11]则从政府、学生和用人单位三方满意度的角度开展了大学生就业质量评价问题的探索。此外,国内教育研究与评估机构、高校管理者和专家学者等都对此进行了深入研究,但在建构趋同标准体系、形成共识等方面依然进展缓慢。

我国对大学毕业生就业质量评价指标探讨较早的是河北师范大学刘素华教授,其构建的大学毕业生就业质量评价及指标体系主要以劳动经济学为理论基础,包括聘用条件、工作环境、劳动关系、社会保障4个一级指标,其特点是以劳动者满意度为主要测量指标,优势是强调劳动者通过工作获得幸福生活的保障程度,突出强调劳动者平等、对话以及尊重。但其缺点也比较明显,一是评价指标重点反映劳动者满意度,忽视了劳动者以外的关系;二是该指标体系侧重于定量指标,比如工作时间、劳动报酬以及保险内容等,缺少主观满意度指标。

2.2 实践现状

当前我国高校毕业生就业质量评价得到了越来越多的重视,麦可思、21世纪教育研究院等独立教育研究机构应运而生,毕业生就业质量评价结果越来越牵动着政府、高校、社会和家长的神经。但是,我国毕业生就业质量评价处于起步阶段,特别是一些高校还未引起足够重视,未能在实践中推广应用。2014年初,教育部75所部属高校发布了2013届毕业生就业质量年度报告,对毕业生就业质量进行了介绍,并开展了相应评价,然而,统计数据显示仅有11所部属高校借鉴或使用了第三方评价数据,大部分高校未注明数据来源。由于缺少第三方独立评价数据,大学生就业质量评价结果的客观性受到影响,甚至面临大众质疑。教育部部属重点学校如此,其它普通高校就业质量评价更不容乐观。同时,无论政府还是高校,对于就业质量评价仍然坚持一个前提——就业率,也就是说,只有就业率得到保证,谈论就业质量才有意义。综上,我国对就业质量评价的重视程度还远远不够。

高校毕业生就业质量评价体系的科学性和实际效度会直接影响评价结果,更重要的是会给学校的人才培养带来系列连锁反应。因此,需要按照一定的原则和方法,科学筛选和设计评价要素,系统构建高校毕业生就业质量评价体系。

3.1 评价要素

根据就业质量的定义,结合高校毕业生就业实情,本文认为就业质量评价要素可以从以下量化指标进行框架性描述。

(1)个体要素。首先是就业状况,包括就业单位性质、岗位性质、行业流向、地域流向等方面。这些指标虽然无法直接体现就业质量,但是,结合其它主客观影响因素,也会对就业质量评价起到重要影响作用。如毕业生在国家重点行业、高新技术产业、战略新兴产业等方面的就业情况,以及在国家政策导向就业方面的情况,可以在一定程度上反映高校在适应和服务国家社会经济发展、促进行业产业发展等方面的作用与价值;其次是劳动报酬,包括收入水平、福利及社会保险等;然后是工作条件,主要包括工作环境(劳动合同、劳动安全等)、社会保障(包括福利保障等)、人际关系、企业文化等方面:最后是职业发展,主要包括学习机会、岗位晋升、才华施展与民主权利4个方面[12]。

(2)学校要素。主要包括毕业生就业状态是否符合学校人才培养定位,是否符合专业培养目标,是否有利于学生发展成才,以及是否影响学校社会声誉等方面。

(3)用人单位要素。用人单位主要指政府机关、事业单位、企业、军队及其它社会服务公益机构等,其对就业质量的评价主要包括毕业生入职意愿、素质能力、职业道德、工作绩效等方面。

(4)家庭要素。家庭对就业质量的评价主要包括“望子成龙”愿望实现度、子女素质能力认可度、十几年教育成本回报率等方面。虽然不同家庭与毕业生个体评价可能存在很大差异甚至冲突,但总的来说,可以提炼出一些主要要素。

(5)社会要素。主要包括社会民众对高校人才培养和毕业生能力素质的常识性判断,比如对大学品牌的美誉度、对优秀学生的接受度、对学生社会贡献的认可度等,也包括第三方评价机构对高校与毕业生的客观评价。

3.2 评价方法

高校毕业生就业质量评价影响要素在评价过程中发挥各自的作用,同时,它们的作用更多体现为互相影响后的合力,而这种合力也是影响高校毕业生就业质量评价的重要方面。

(1)主客观要素相结合。在高校毕业生就业质量评价的影响要素中,虽然主客观要素之间有着较为明显的划分和界限,但是,它们间也存在紧密联系,相互之间不可分割。如劳动报酬这一客观影响要素同时也是毕业生个体满意度的基础,劳动报酬高的毕业生往往满意度也较高。主客观要素由于内在机理相互联系而产生交融作用。因此,既能对就业状况进行客观描述,也能对主观感受进行合理评价,有利于进一步增强高校毕业生就业质量评价的完整性和科学性。

(2)定性定量要素相互补充。量和质是事物的两个方面,也是评价指标建构的主要内容,它们之间互为联系和条件。在高校毕业生就业质量评价影响要素中,既有定性指标如工作环境、就业状况等要素,也有定量指标如酬金、满意度等要素,定量要素与定性要素之间互为补充,弥补了各自在反映毕业生就业质量时的局限性。这种定性与定量相结合的评价指标体系,既能够让高校毕业生就业质量评价结果具有直接的说服力——数据的体现,也能够具有逻辑的因果说明——事实的阐述,两者相互补充,可以进一步提升评价的准确度[13]。

(3)宏微观要素相互交叉。高校毕业生就业既是宏观层面国家和社会关注的民生工程、民心工程,又在微观层面涉及每一个毕业生个体及其家庭的切身利益,其质量评价也包含宏观的影响要素和微观的影响要素。只有从更高层面分析和研究就业质量,才能更好地发现和解决高校毕业生就业质量问题,揭示其内在规律;而从微观层面观察,更能发现社会、用人单位和毕业生3个主体在就业过程中各自的行为活动,及其所呈现出来的思考、困惑和情绪,更能展现其思想和行动全貌。这些互相交叉的宏观要素和微观要素,既丰富了毕业生就业质量评价的内涵和方式,也赋予了就业质量评价之外不可估量的价值[14]。

3.3 评价体系

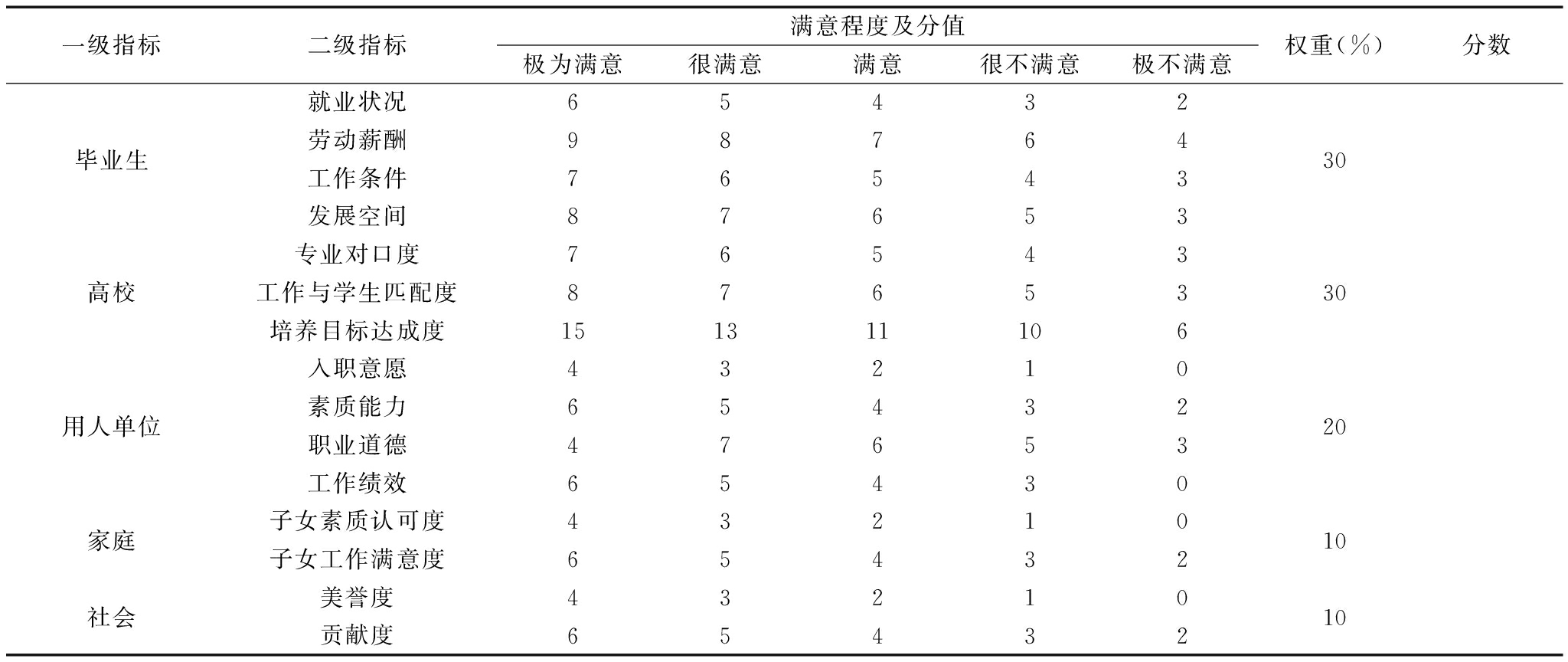

高校毕业生就业质量评价指标体系以毕业生个体为中心进行设计,包括5个一级指标、16个二级指标,针对每个二级指标有5个满意度等级,分别赋予相应权重,具体见表1。

表1 高校毕业生就业质量评价指标体系

一级指标二级指标满意程度及分值极为满意很满意满意很不满意极不满意权重(%)分数就业状况65432毕业生劳动薪酬9876430工作条件76543发展空间87653专业对口度76543高校工作与学生匹配度8765330培养目标达成度151311106入职意愿43210用人单位素质能力6543220职业道德47653工作绩效65430家庭子女素质认可度4321010子女工作满意度65432社会美誉度4321010贡献度65432

对高校毕业生就业质量评价指标体系的几点说明:①一级指标基本覆盖就业质量评价的5个维度,二级指标基本反映不同群体对毕业生就业质量的主客观评价维度,其中既有客观要素,也有主观要素;②毕业生个体是评价的中心,排列第一,权重占30%。高校是就业质量的第二关注对象,位列第二,权重占30%。用人单位对就业质量有一个过程性、阶段性评价,位列第三,权重占20%。此外,家庭所占权重为10%,社会所占权重为10%;③每个二级指标重要性程度不同,权重分配也不一致。针对每个二级指标的5个满意度分数分配也存在差异,有的为有序递减,个别特殊项目“极不满意”为0分;④指标体系在指标或权重分配方面还有待完善,需要在实践应用中不断修正。

4.1 计算公式

要构建高校毕业生总体就业质量评价体系,首先要对毕业生个体就业质量进行评估,然后利用个体就业质量分值的总和除以个体数量,即可得出该校就业质量值[15],用公式表示为:

Q=Ql+Q2+Q3

其中:Q表示一所高校毕业生总体就业质量,Ql表示年度测评中第一年第一次测评的毕业生总体就业质量,Q2表示年度测评中第二年第二次测评的毕业生总体就业质量![]() 表示高校毕业生本次测量个体就业质量的平均值,q表示高校毕业生本次测量的个体就业质量,N表示高校毕业生就业的个体人数。

表示高校毕业生本次测量个体就业质量的平均值,q表示高校毕业生本次测量的个体就业质量,N表示高校毕业生就业的个体人数。

4.2 样本确定

为了确保样本数据的覆盖面、代表性和可信度,高校毕业生就业质量评价指标体系在测试前应对样本基数进行确定[16]。毕业生和高校在体系中权重最重,因此,样本量应不低于1 000,其中,毕业生需覆盖所有专业学生;用人单位样本量应不低于800;家庭和社会样本量应不低于500。

4.3 样本统计及应用

样本确定后,针对5类群体进行测试,各自对照评价指标体系中涉及的问题,分别进行等级评分,最后进行汇总统计。5类群体独立评分值相加,得到指标体系测试数据,所有样本测试数据相加再除以样本数量,得到该校毕业生就业质量的最终评价数据。该数据既可以纳入高校毕业生就业质量年度报告之中面向社会公开,也可以通过高校官网进行公开,供社会各界参考借鉴。

本文综合国内外部分研究成果,从满意度角度提出了就业质量评价影响要素,并以毕业生为核心建构了高校毕业生就业质量评价体系,该体系简明扼要、便于操作,在实践中具有一定的推广应用价值。但是,该评价体系也可能存在一定的缺陷,比如毕业生就业观念的时代变迁、企业对毕业生素质需求的因势而变、高校办学特色与人才定位的调整等,都可能使评价体系的部分内容失去效度。因此,需要在实践中不断优化和完善该评价体系。

同时,本文认为任何一个评价体系都有自身的一定缺陷,为此提出如下建议:①毕业生对就业质量的判断,应该是短期且存在较大差异的。因此,毕业生最重要的还是在专业框架内,根据人才培养定位,不断提高就业核心竞争力和自身综合素质,包括入职适应度,以尽快适应职场,不断提高职业专业度和事业竞争力;②高校不能完全以评价体系反映的测试数据作为唯一依据来评判学生素质、就业工作成效及就业质量,应定期听取社会各界的意见,主动适应社会发展需求,不断修正人才培养方案,为社会培养更多高素质的专业人才;③企业在毕业生进入职场后应该承担相应责任,努力为他们创设良好健康的人际关系和工作环境,了解他们的个性化需求,重视他们的表达权和合理化意见建议,根据能力水平高低制定相应的工资和绩效标准,使工资增幅符合预期,建立公平合理的职位晋升机制,让那些真正有能力的毕业生得到提拔和重用,实现自身职业价值和社会价值[11]。

参考文献:

[1] 楚旋,张莉.国内外高校毕业生就业质量评价研究述评[J].现代教育科学,2016(4):137-141.

[2] 杨春.高校毕业生就业质量标准的思考[J].思想政治教育研究,2004(2):20.

[3] 杨河清.大学生就业质量评价指标体系的建立与应用[J].中国人才,2007(8):28-29.

[4] 谭璐.地方高校本科毕业生就业质量评价方法研究与实践[J].继续教育研究,2009(7):119-121.

[5] 杨益成.大学生就业质量研究综述[J].当代经济,2014 (11):94-96.

[6] 秦建国.大学生就业质量评价体系探析[J].改革与战略,2007(3):7l-74.

[7] 王广慧.高校毕业生就业质量影响因素的经验分析[J].教育与经济,2015(3):31-37.

[8] 柯羽.高校毕业生就业质量评价指标体系的构建[J].中国高教研究,2007(7):82-84.

[9] 陈静,张其敏.高校毕业生就业质量标准体系研究[J].当代青年研究,2015(2):95-99.

[10] 陈欢,刘春风.高校毕业生就业质量评价体系构建[J].现代教育管理,2012(12):57-60.

[11] 卫铁林.基于AHP的高校毕业生就业质量评价模型构建[J].教育与经济,2013(2):43-47.

[12] 宋丽贞.高校毕业生就业质量评价体系的思考[J].黑龙江高教研究,2016(5):118-121.

[13] 马天威,马静涛.国外高校毕业生高质量就业的经验及启示[J].黑龙江高教研究,2016(5):73-75.

[14] 杨芳,樊明方.创新视域中我国大学管理体制改革[J].科技进步与对策,2013,30(7):111-113.

[15] 杨其勇,张杰.“五个满意”:高校毕业生就业质量评估体系的思考[J].西南师范大学学报:自然科学版,2013(1):151-155.

[16] 马永红,刘晓静.区域创新系统知识共享能力评价模型[J].科技进步与对策,2009,26(22):137-139.

[17] 赵俊英.经济增长与大学生就业质量的非一致性分析[J].湖北社会科学,2015,32(1):160-166.

(责任编辑:万贤贤)

College Graduates' Employment Quality Evaluation Elements and its System Building

Abstract:In recent years, college graduates' employment quality has received increasing attentions. The influential factors of employment quality evaluation are very complicated and cannot be unified. On basis of comprehensive analysis of relevant evaluation system,combining with the new situation and requirements,this paper puts forward factors influencing college graduates' employment quality,and builds the evaluation system.

Key Words:College Graduates; Employment Quality; Evaluation System; Influential Factor

收稿日期:2017-01-04

基金项目:教育部人文社科规划基金项目(14YJA880071)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016110719

中图分类号:G645.5

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)04-0140-05