摘 要:知识经济时代,创新是企业可持续发展的战略选择。社会资本作为一种社会结构性资源,通过知识分享在员工创新过程中产生溢出效应。以信任和知识共享为中介变量,以创新动机为调节变量,构建社会资本对企业员工创新行为的影响模型,并提出研究假设。通过对成都高新区软件园5家电子信息企业员工进行问卷调查,共收集443份有效问卷,采用SPSS22.0软件对样本数据进行中介和调节效应分析。结果显示:社会资本的3个维度(结构维度、关系维度和认知维度)均显著影响员工创新行为;信任在认知维度社会资本和员工创新之间具有完全中介作用,分别在结构维度、关系维度社会资本和员工创新行为之间具有部分中介作用;知识共享分别在结构维度、认知维度社会资本和员工创新行为之间具有完全中介作用,在关系维度社会资本和员工创新行为之间具有部分中介作用。此外,创新动机对员工创新行为影响的主效应显著,但对知识共享、信任与员工创新行为之间的调节效应不显著。

关键词:社会资本;员工创新行为;信任;知识共享; 创新动机

![]()

社会资本是人际交往网络中的重要资源,通过互动、规范、互惠、支持等对网络内部成员的认知和行为产生积极影响。在企业创新领域,社会资本能够为组织间以及组织成员间的合作创造条件,是知识、经验、技术、资源等进行交流与共享的基础。因此,社会资本对于企业创新至关重要[1]。

社会资本与组织创新行为之间关系密切,学界对此普遍认同。组织内部合作、知识共享能促进组织知识传递和增值,从而促进创新行为产生。互惠规范、组织支持保障了创新行为开展;而组织间的外部联系可以在资源、思路方面为内部创新提供补充[2]。当前,大多数研究主要围绕社会资本探讨组织创新问题,缺乏对社会资本和员工创新行为关系的分析。现有文献仅指出社会资本对员工创新行为有影响,但具体作用路径不得而知。随着研究的深入,需要注意:①组织创新行为的最终落脚点为员工创新行为,从个体社会资本层面探讨员工创新行为更能从本质上揭示组织创新行为内在机理;②社会资本是直接还是通过其它变量间接影响员工创新行为。

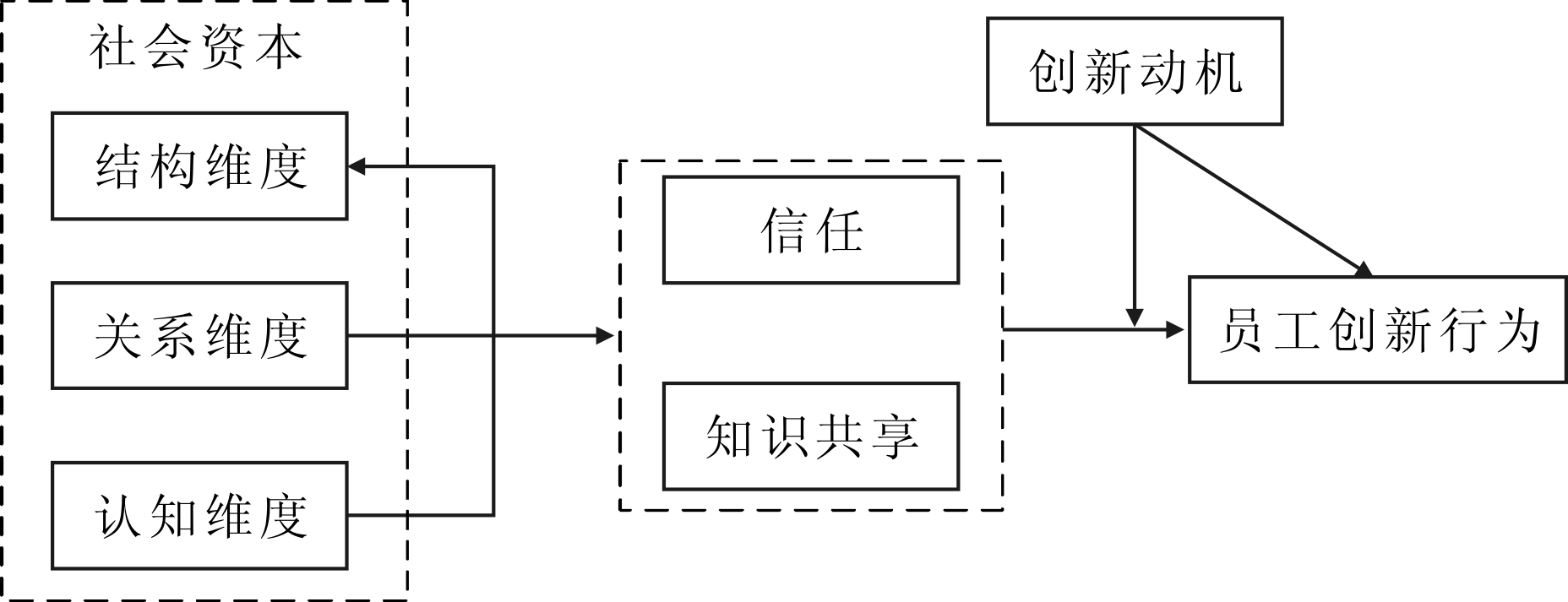

本研究构建了以信任和知识共享为中介变量、创新动机为调节变量的社会资本对员工创新行为影响理论模型,并在此基础上,探究社会资本对员工创新行为的影响机理:①将社会资本作为前因变量探讨对员工创新行为的影响,丰富了员工创新行为影响因素研究;②本研究提出了信任和知识共享两个中介变量,进一步研究社会资本对员工创新行为的作用机理,丰富了社会资本对员工创新行为作用机理的相关研究,弥补了以往对社会资本与创新行为之间具体传导机制研究不足的缺陷;③根据动机诱发行为原理,本文提出将创新动机作为信任、知识共享两个中介变量与员工创新行为之间的关系调节变量,有助于深化创新动机理论,进一步探究社会资本对员工创新行为的影响机理,为后续研究提供参考与借鉴。

1.1 社会资本

社会资本最早被法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)[3]引入社会领域,他指出社会资本是与经济资本、文化资本并列的3种资本之一,是个体融入社会组织或群体中形成不同的网络联系,并从网络中获取承诺、支持等,具有明显的网络属性。因此,从结构视角看,社会资本主要涉及群体或网络规模,以及成员所拥有的资本容量两个层面。随后,詹姆斯·科尔曼(James S.Coleman)从宏观和微观视角对社会资本进行了系统研究,指出社会资本是个体拥有的社会结构性资源,隐藏在社会团体或社会网络中,成为网络成员获取社会资本的途径[4]。林南在社会网络研究过程中提出社会资源理论,并在此基础上提出社会资本理论,他认为社会资本是投资于社会关系并期待获得市场回报,镶嵌于社会结构中并可以通过有目的参与行动而获得的一种资源[4]。罗伯特·帕特南(Robert D.Putnam)[5]将社会资本从个体层面延伸到集体层面,强调社会网络、社会规范、社会信任对公众认知、态度、行为的影响,并将社会资本引入到政治学领域,用以分析政府信任与公众参与。

关于社会资本维度划分,本研究参考Chiu等[6]的3个维度划分方法,分别是结构维度、关系维度和认知维度。结构维度是指人与人的社会连接结构模式,表现为中心性、强弱关系、互动性等;关系维度是指人们通过互动建立的人际关系,表现为网络中其他人带来的规范、支持、认同等;认知维度是指成员之间共享语言、价值、愿景等。

1.2 员工创新行为

关于员工创新行为,学界主要从过程、结果以及二者融合等3个角度对其进行定义。刘云与石金涛[7]认为,创新行为是指员工在组织相关活动中,产生了创造性想法或是创造性地解决了组织遇到的问题,从而提高组织活动生产和管理效率。Kleysen[8]认为,只有经过上述5阶段,个体创新行为才能算完成。Moultrie与Young[9]认为,创新行为应该符合当前情况,他们指出创新行为应包含机会寻求、想法产生、调查形成、支持提供及应用展开5个阶段。姚明晖[10]认为,员工创新行为是指员工在组织相关活动中,促进创新想法从产生到实施的行为,包括新概念提出、新技术寻找、新方法应用、管理与工作流改进程等。综合已有学者对员工创新行为的界定,本研究认为,员工创新行为是指创新想法产生、支持寻求,以及将想法产品化的过程。

2.1 社会资本与员工创新行为的逻辑关系及假设

(1)结构维度是指人与人之间社会联系的总体结构模式,可以从中心性和互动关系两个方面衡量。Wasserman与Faust[11]认为,中心性是个体在社会关系网络中所处位置的嵌入性。当员工占据组织关系网络的中心位置时,该员工的资源获取能力会远远大于其他员工,而资源获取有利于创新。互动关系是指组织成员之间的互动与联系,具体表现为强联系和弱联系。当组织成员之间存在强联系时,他们之间的互动会比较多,信息交换频率也比较高,最终促进创新想法和机会产生[2]。已有研究证实,强联系是隐性知识传递的保障,隐性知识传递对创新起着至关重要的作用。已有研究发现,隐性知识能有效提升企业创新绩效[12]。弱联系的存在使得成员之间有更多机会接触到新颖的知识,Burt在弱联系的基础上提出了结构洞的观点。结构洞理论认为,处在结构洞位置的成员,自身拥有较丰富的资源,更易于在网络中获取稀缺资源。因此,占据结构洞的优势位置有利于促进员工创新行为[4]。田宇与杨艳玲[13]通过对物流企业服务创新的分析,发现企业服务创新绩效受互动导向的积极影响。Liao[14]研究发现,当企业跨越多个结构洞时,企业所获得的不同技术知识能促进知识创造。

(2)关系维度是内嵌于组织关系中的资产,如组织成员通过网络关系获得的组织认同、成员支持以及互惠规范等,它描述了人们在长期交往中形成的人际关系。组织认同是一种心理倾向,是联结员工与组织的情感纽带[15]。通常组织认同感高的员工会对组织产生一种“家”的归属感,在这种情况下,员工会自发地作出对组织有利的行为,积极开发有利于组织发展的创新方案[16]。LiuWX[17]的研究结论证实了组织认同显著影响员工创新行为。支持是指网络成员相互提供知识、技术和情感方面的帮助,当组织成员感受到其他成员的支持时,自身会表现出组织承诺现象,成员创新行为会自然地作为所感知到组织支持的交换对象而出现。顾远东等[18]发现,在中国社会环境下,组织支持可以有效地促成研发人员的创新行为。互惠规范是提供帮助和作出回报的道德规范,当一方为另一方提供资源时,另一方有义务作出回报,在社会交换过程中,这种规范被大家普遍认可[19]。如果企业存在互惠关系网络,网络成员会容易满足于相互需求关系,合作也更容易实现,从而促进成员间的知识交流和共享行为,提高资源整合效率,减少资源浪费,推动组织成员实现整合创新[20]。

(3)Nahapiet与Ghoshal认为,语言、规范和交流方式的共享能够使每个个体周围逐渐形成一个资源共享网络,网络内部成员间能够达成一定共识,主要体现为内部成员统一的认知方式、价值观等。例如,相似的经历、文化理念、愿景、道德规范,以及共享语言和编码等,能够逐步使组织成员间的认识与价值追求趋同[21]。这种相似的认识与价值追求使得认知维度的社会资本凝聚组织内部成员共识,有助于促进员工进行知识共享与合作,为实现组织目标而努力。内部成员在共享与合作中易于擦出思想火花,产生新的观点和想法。同时,共同语言会提升成员异质性知识处理效率,不断催生出新的观点和想法。共同愿景是组织成员发自内心地为了组织目标而共同奋斗的意愿,它会将组织成员凝聚起来,将组织内各类资源整合起来,为员工创新行为作准备。张振刚等在研究管理创新、共同愿景与市场绩效三者之间的关系后发现,共同愿景有利于促进组织创新目标实现。

基于上述分析,本研究认为社会资本对员工创新行为具有正向促进作用,并提出如下假设:

H1:社会资本正向影响员工创新行为;

H1a:结构维度的社会资本正向影响员工创新行为;

H1b:关系维度的社会资本正向影响员工创新行为;

H1c:认知维度的社会资本正向影响员工创新行为。

2.2 信任、知识共享在社会资本与员工创新行为之间的逻辑关系及假设

(1)信任作为一种心理态度,是个体对其他个体或组织的一种心理期待,它存在于社会关系之中,并与社会网络关系有着紧密联系。根据社会资本理论,成员可通过互动、互惠规范、共同认知建立互信关系。Sward[22]发现,在项目执行过程中形成的互惠规范有助于信任关系的建立。共同价值观作为一种共同原则,能引导成员认知观念的形成,加深成员间的了解,从而促进信任产生。Wu与Tsang[23]认为,两个人拥有的共同价值观越多,他们之间的信任程度就越高。Icek提出计划行为理论,认为人们的行为不一定都是自愿的,而是处在一定的控制下,并且与外部环境有着密切关系。员工创新行为受外部环境的影响十分显著,成员间的相互信任会营造出良好的外部环境,进而促进创新行为的产生[24]。这进一步论证了信任是员工创新行为产生的重要条件与激励因素。员工创新行为不仅需要知识积累,还需要良好的信息沟通环境和创新氛围,而隐性知识获取、分享的有效性与信任之间的关系十分密切[25]。

基于社会资本理论、计划行为理论和已有研究文献,提出以下假设:

H2:信任在社会资本和员工创新行为之间发挥中介作用;

H2a:信任在结构维度的社会资本和员工创新行为之间发挥中介作用;

H2b:信任在关系维度的社会资本和员工创新行为之间发挥中介作用;

H2c:信任在认知维度的社会资本和员工创新行为之间发挥中介作用。

(2)知识共享是指成员之间共享与工作相关的信息、建议和经验,并使知识以原有或者新的形式再现,是一种集体性行为。社会资本理论和集体行为理论认为,个体之间建立的联系是影响集体行为的重要因素。社会资本是员工之间实现知识共享的前提,频繁的社会互动促进了共享双方知识交流和互动,使得近距离观察、模仿成为可能,进而促进隐性知识共享[26]。李卫东与刘洪研究表明,员工预感同事那里得到的互惠互利知识越多,与同事分享知识的意愿就越强烈。共同语言的存在使得员工间的交流更加顺畅,从而减少信息沟通中的误解,提高知识共享效率。Homans[27]从经济学和心理学角度出发,提出社会交换理论,认为一切人类行为都是交换行为。根据社会交换理论内涵可知,知识共享行为是一种社会交换,有利于知识总量增加,进而有利于创新行为产生。既往研究发现,知识共享在社会资本与创新行为之间起中介作用。Hu[28]研究发现,知识共享在社会资本与团队创新之间发挥中介作用。已有研究表明,知识是企业保持竞争力的一种重要资源,创新性思维和活动基本上都是知识交流的结果,知识共享行为与员工创新行为密切相关。王娟茹基于复杂产品研发视角,发现知识共享行为对创新速度和创新质量有直接影响。Hu[29]的研究结果表明,知识共享与员工创新正相关。

基于社会资本理论、集体行为理论、社会交换理论及已有研究文献,提出以下假设:

H3:知识共享在社会资本与员工创新行为之间发挥中介作用;

H3a:知识共享在结构维度的社会资本与员工创新行为之间发挥中介作用;

H3b:知识共享在关系维度的社会资本与员工创新行为之间发挥中介作用;

H3c:知识共享在认知维度的社会资本与员工创新行为之间发挥中介作用。

2.3 创新动机在信任、知识共享与员工创新行为之间的逻辑关系及假设

情境理论认为,个体行为或想法的产生会受到个性特征或动机的影响。动机理论进一步指出,个体在从事某项活动或采取某一行为选择时往往具有一定的主观动机,即为了满足个体的某种需求,这种需求可能是追求收益与成本的差额,也可能是致力于某种社会角色的表现。即使面临同样的环境与任务,不同类别和程度的动机都可能导致个体行为差异。只有把握个体内在动机,才能从真正意义上解释行为产生机理。值得注意的是,动机是在长期学习和成长过程中形成的一种个体心理特征,虽然会随着主体认知的改变而变化,但是这种变化相对缓慢。因此,动机在一定时期内具有稳定性,是有迹可循的。

创新动机是引发员工创新行为的心理过程,能在一定程度上驱动员工创新行为,有助于将个体潜在创新能力转变为实际创新行为,是创新行为产生的前提条件[30]。于海云等[31]指出,创新动机既包含推动创新主体从事创新活动的心理动力,也包括创新目标、创新压力、激励报酬等维持创新活动的外部力量,并进一步证实创新动机对创新行为具有重要作用。

与此同时,创新动机属于一种内部心理特征,既可以直接影响员工创新行为,又能够影响其它因素与员工创新行为的关系。当其它因素固定时,创新动机越强,这些因素对创新行为的作用就越明显,反之亦然。由此可见,创新动机可以放大或者缩小信任与知识共享对员工创新行为的作用效果。

基于情景理论、动机理论和已有研究文献,提出以下假设:

H4:创新动机对员工创新行为具有促进作用;

H5:创新动机在信任和员工创新行为之间发挥调节作用;

H6:创新动机在知识共享和员工创新行为之间发挥调节作用。

在此基础上整理出研究框架,如图1所示。

3.1 变量定义及测量

本研究主要涉及5个变量,即社会资本、信任、知识共享、创新动机、员工创新行为以及控制变量。根据现有文献对上述5类变量操作化定义选取具体的测量题项,并采用李克特五级量表进行测量(1为“非常不同意”,5为“非常同意”)。

图1 社会资本对企业员工创新行为影响理论框架

(1)社会资本测量。社会资本量表参考Tsai与Ghoshal[32]、蒋天颖等的研究成果,分为结构资本、关系资本和认知资本3个维度,共有15个题项,如“我与组织其他成员关系很紧密”、“在组织中,成员之间相互尊重和相互认可”等,该量表信度为0.954。

(2)信任测量。信任测量参考柯江林等[33]开发的量表,并结合研究内容进行修订,共有5个题项,如“组织内成员间很坦诚,愿意相互信任”、“您与组织中成员致力于长久的合作关系”等。最终,修订后的量表信度为0.895。

(3)知识共享测量。知识共享量表主要借鉴Chennamaneni[34]开发的知识共享量表,并基于研究需要进行了修订,共有5个题项,如“当我学到新知识时,我会告诉我的同事”等。最终,该量表信度为0.908。

(4)创新动机测量。创新动机测量主要借鉴Amabile[35]设计的工作偏好量表,同时参考了台湾辅仁大学蔡启通和“国立中正大学”高泉丰的研究量表,共有9个题项,如“我希望我的工作提供我增加知识和技能的机会”、“我想要知道到底能把工作作得多好”等,该量表信度为0.924。

(5)员工创新行为测量。员工创新行为量表主要借鉴Scott与bruce[36]开发的量表,该量表现为学界普遍认同,共有6个题项,如“我经常在工作中萌发一些有创意的点子或想法”、“我经常献计献策,以帮助同事实现创新性构想”等,该量表信度为0.919。

(6)控制变量。在探讨员工创新行为影响因素的过程中,学界往往引入人口统计学变量并将其作为控制变量,以便更好地验证其它因素的作用。本研究沿用以往方法,将性别、年龄、教育程度、员工类型和工作年限作为控制变量。

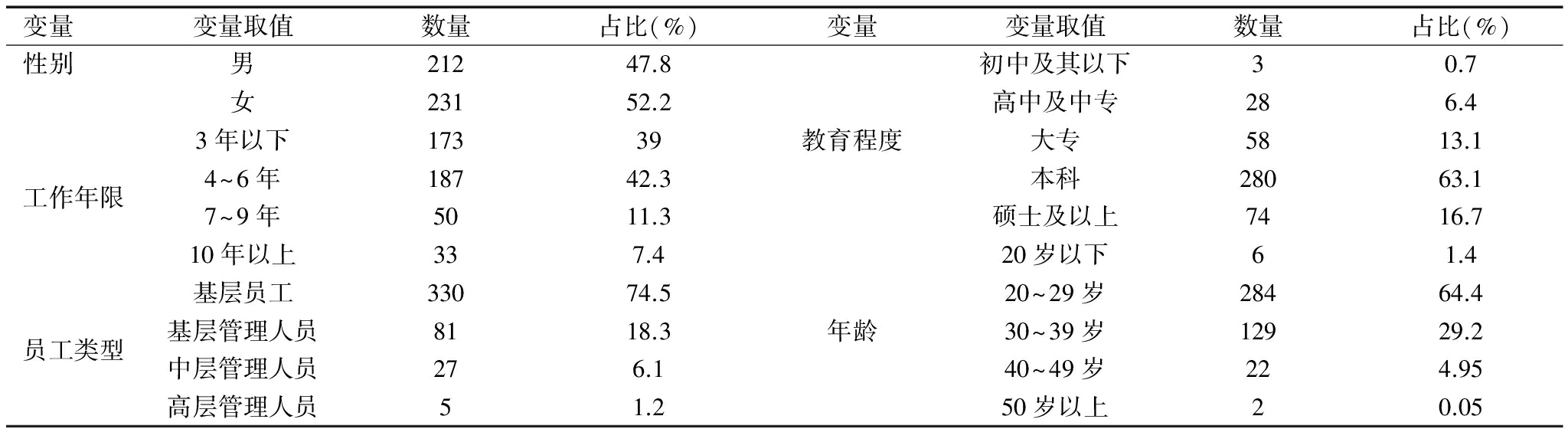

3.2 研究样本

本研究采取随机抽样和等距抽样相结合的问卷调查方法,2016年10~12月通过问卷星平台向成都市高新区天府软件园5家电子信息技术企业员工发放问卷500份。剔除无效问卷后,共收回有效问卷443份,有效反馈率为88.6%,满足抽样要求。其中,预调查问卷35份,正式调查问卷408份。

从已收集数据看,男女性别比例基本持平,分别为47.8%和52.2%;年龄以20~39岁为主,该年龄段人数占总调查表人数的93.6%;学历层面以本科为主,占63.1%;员工类型以基层员工为主,占74.5%,工作年限主要集中在6年以内,占据总样本的81.3%。

表1 样本描述性统计

变量变量取值数量占比(%)变量变量取值数量占比(%)性别男21247.8初中及其以下30.7女23152.2高中及中专286.43年以下17339教育程度大专5813.1工作年限4~6年18742.3本科28063.17~9年5011.3硕士及以上7416.710年以上337.420岁以下61.4基层员工33074.520~29岁28464.4员工类型基层管理人员8118.3年龄30~39岁12929.2中层管理人员276.140~49岁224.95高层管理人员51.250岁以上20.05

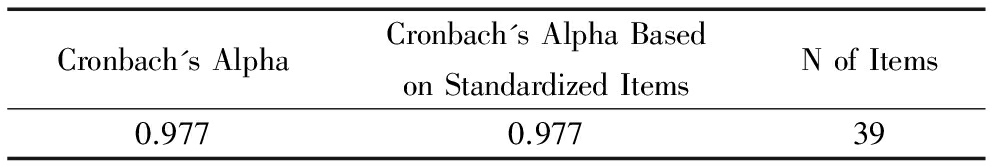

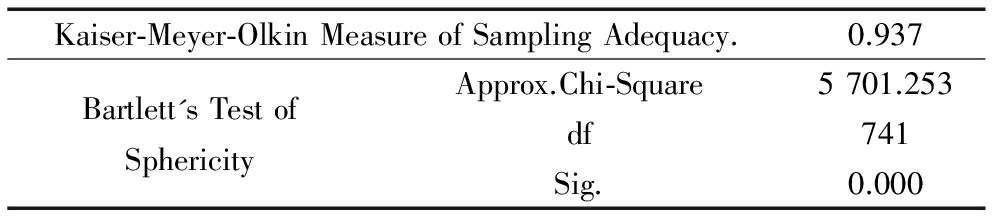

4.1 信度与效度分析

采用Cronbach's Alpha信度系数法检验信度,测试数据量表的内部一致性。结果如表2所示,问卷总量表标准化信度0.978>0.8,表示量表有较高的信度。采用Bartlett球体检验和KMO样本测度检验分析数据量表的可靠性,结果如表3所示,KMO值为0.937,Bartlett体检验显著度小于0.001,拒绝各变量相互独立的假设,表明变量间具有较好的相关性。此外,采用AMOS17.0对变量进行验证性因子分析,结果显示:RMSEA为0.062(<0.08),CFI为0.915(>0.9),TLI为0.902(>0.9),表明变量具有良好的区分效度。

表2 信度分析

Cronbach'sAlphaCronbach'sAlphaBasedonStandardizedItemsNofItems0.9770.97739

表3 KMO检验与Bartlett's 检验

Kaiser⁃Meyer⁃OlkinMeasureofSamplingAdequacy.0.937Approx.Chi⁃Square5701.253Bartlett'sTestofSphericitydf741Sig.0.000

4.2 同源方差分析

由于每份问卷均由同一人填写,同源偏差问题可能存在。采用 Harman单因素法检验同源方法偏差问题,对除控制变量以外的所有变量作因子分析,结果在未旋转的情况下,主成分分析的最大特征根因子解释了整体变异量的22.769%,未超过建议值50%。因此,本研究各变量间并不存在严重的同源方法偏差问题,变量之间的关系是可信的。

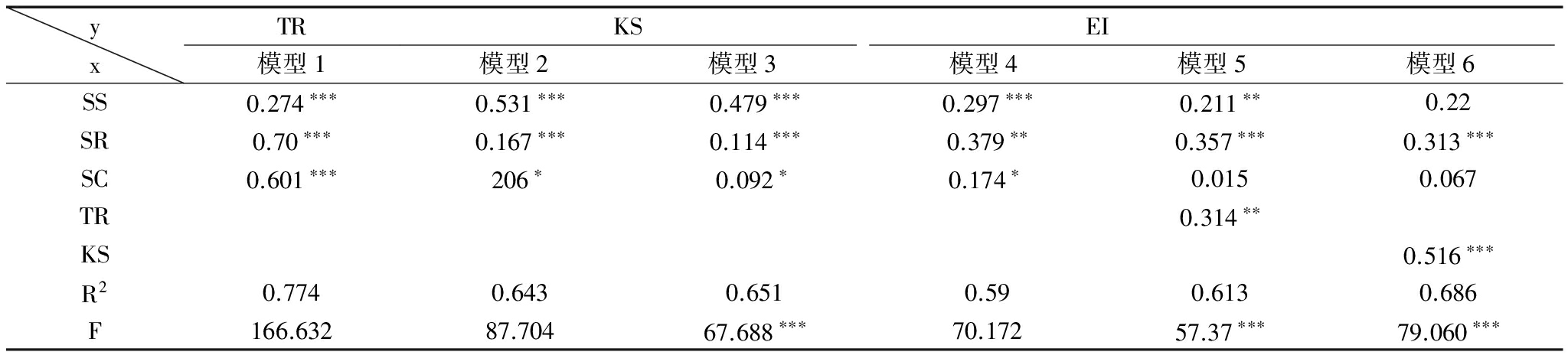

4.3 各变量相关性分析

对变量进行相关性分析,以检验各变量之间的相关程度,结果如表4所示。结构维度社会资本(SS)、关系维度社会资本(SR)、认知维度社会资本(SC)分别与信任(TR)、知识共享(KS)、员工创新行为(EI)显著正相关;信任(TR)、知识共享(KS)与员工创新行为(EI)显著正相关;创新动机(MV)与信任(TR)、知识共享(KS)以及员工创新行为(EI)显著正相关。在人口统计学方面,性别与员工创新行为之间显著负相关,表明性别不同,创新行为也会存在差异,男性员工的创新行为明显多于女性员工,前者的创新自我效能感也明显高于后者。年龄与员工创新行为显著正相关,表明创新行为随着年龄的增长更容易表现出来。

表4 各变量相关性分析

变量sexeducationagepositiontimeSSSRSCTRKSMVsex1education-0.1231age-0.1340.0381position0.300∗∗0.125-0.271∗∗1time-0.134-0.1080.530∗∗-0.346∗∗1SS-0.1290.0850.211∗∗-0.0590.0531SR-0.0530.0320.1560.052-0.0320.565∗∗1SC-0.0430.0380.162∗0.034-0.0050.573∗∗0.583∗∗1TR-0.1300.0470.194∗-0.018-0.0230.567∗∗0.590∗∗0.576∗∗1KS-0.1150.0460.259∗∗0.0070.1160.582∗∗0.586∗∗0.539∗∗0.559∗∗1MV-0.0770.1060.248∗∗0.0630.0850.565∗∗0.586∗∗0.582∗∗0.615∗∗0.614∗∗1EI-0.243∗∗0.0100.285∗∗-0.0560.1320.602∗∗0.613∗∗0.546∗∗0.594∗∗0.589∗∗0.575∗∗

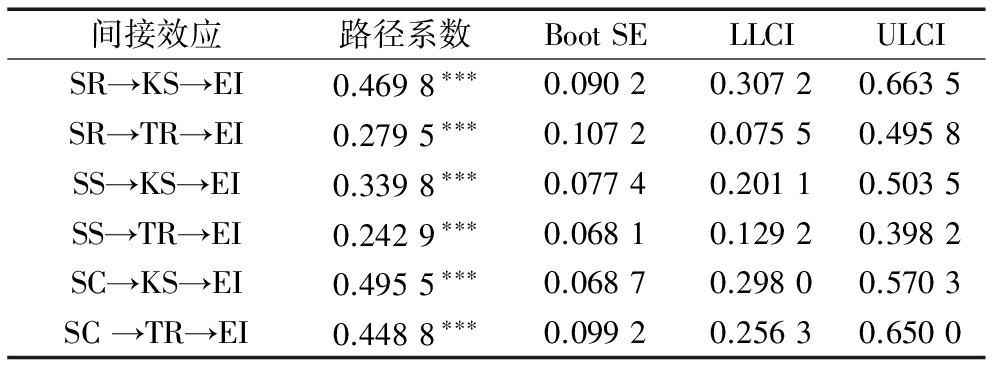

4.4 信任与知识共享的中介效应层级回归分析

根据温忠麟提出的中介效应检验方法,证明社会资本与信任、知识共享之间具有显著关系,信任、知识共享与员工创新行为之间的显著相关性是证明信任、知识共享分别在社会资本与员工创新行为之间发挥中介作用的前提。在此基础上,加入中介变量信任和知识共享,检测员工创新行为受社会资本影响的程度:如果两者关系消失,则表示信任与知识共享发挥完全中介作用;如果两者关系减弱,则表明信任和知识共享发挥部分中介作用。中介效应回归方程式如式(1)、(2)、(3)所示。

Y=cx+e1

(1)

M=ax+e2

(2)

Y=c′x+bM+e3

(3)

以信任、知识共享为自变量进行回归分析,结果如表5所示。在模型4中,以员工创新行为对社会资本的3个维度进行回归分析,作用效果分别为0.297***,0.379**,0.174*,均具有显著正向作用,即系数c显著,H1及其对应假设成立。模型1、2分别以信任、知识共享为因变量,以社会资本的3个维度为自变量进行回归分析,发现结构维度、关系维度和认知维度的社会资本对信任、知识共享均具有显著影响,表明系数b值显著。模型5、6分别在模型4的基础上,引入信任和知识共享变量,结果显示社会资本的3个维度对员工创新行为的作用系数分别从0.297,0.379,0.174下降到0.211,0.357,0.015;0.22,0.313,0.067,再加上中介效应方程式系数a、b、c均显著,表明信任和知识共享在社会资本和员工创新行为之间具有中介作用。从系数c′的显著性看,在以信任为中介变量时,认知维度的社会资本对员工创新行为的显著作用消失,在以知识共享为中介变量时,结构维度的社会资本、认知维度的社会资本对员工创新行为的显著作用消失,即c′不显著,表明为完全中介。此外,其余作用均显著,即为部分中介,H2、H3及其相关假设成立。

表5 信任与知识共享的中介效应检验结果

yxTR模型1KS模型2模型3EI模型4模型5模型6SS0.274∗∗∗0.531∗∗∗0.479∗∗∗0.297∗∗∗0.211∗∗0.22SR0.70∗∗∗0.167∗∗∗0.114∗∗∗0.379∗∗0.357∗∗∗0.313∗∗∗SC0.601∗∗∗206∗0.092∗0.174∗0.0150.067TR0.314∗∗KS0.516∗∗∗R20.7740.6430.6510.590.6130.686F166.63287.70467.688∗∗∗70.17257.37∗∗∗79.060∗∗∗

为进一步检验中介效应及其作用程度,根据Hayes[37]提出的中介分析方法,通过Process插件进行Bootstrap中介变量检验,结果如表6所示。在置信区间为95%的情况下,社会资本的3个维度均通过信任和知识共享间接显著影响员工创新行为,且Bootstrap检验的区间下限(LLCI)和区间上限(ULCI)之间均不包含0,再次验证了中介效应的存在,即H2、H3及其对应假设成立。

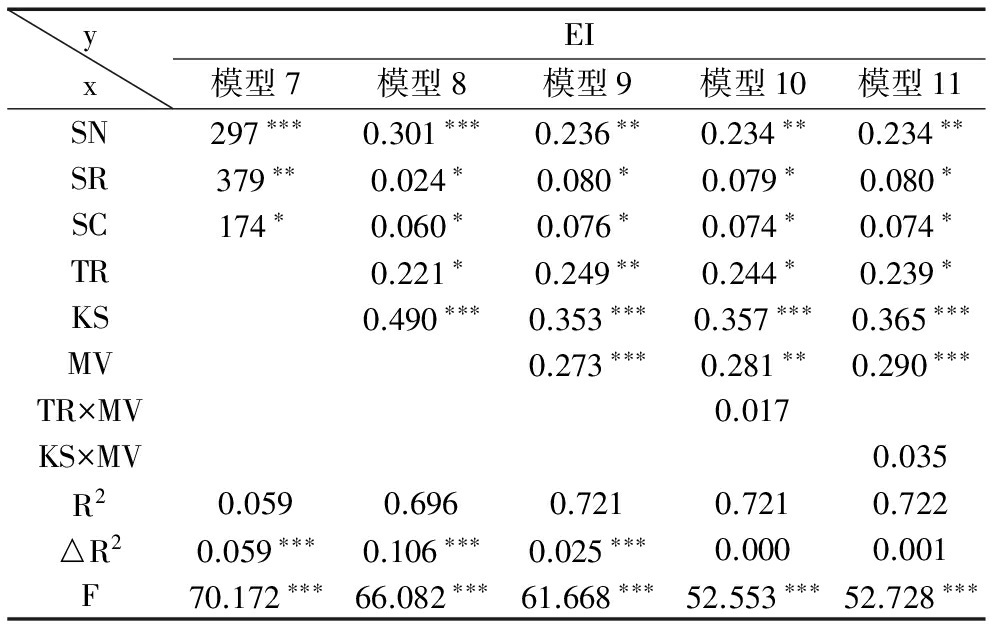

4.5 创新动机的调节效应分析

调节效应是一种有因果关系的交互效应,调节变量可以影响自变量和因变量,但不受自变量和因变量的影响。本研究采用温忠麟提出的调节效应分析方法,回归方程如式(4)、(5)所示。

表6 Boostrap中介效应检验结果

间接效应路径系数BootSELLCIULCISR→KS→EI0.4698∗∗∗0.09020.30720.6635SR→TR→EI0.2795∗∗∗0.10720.07550.4958SS→KS→EI0.3398∗∗∗0.07740.20110.5035SS→TR→EI0.2429∗∗∗0.06810.12920.3982SC→KS→EI0.4955∗∗∗0.06870.29800.5703SC→TR→EI0.4488∗∗∗0.09920.25630.6500

Y=aX+bM+c

(4)

Y=aX+bM+dX′*M′+c

(5)

当自变量、因变量和调节变量均为显变量(可以直接观测的变量),且自变量、调节变量均属于连续变量时,宜采用带有乘积项的回归模型作层次回归分析。具体分为两步:①通过式(4)作因变量Y对自变量X和调节变量M的回归分析,得到![]() ;②Y对X、M以及X′×M′(自变量X和调节变量M分别去中心化后的交互乘积)作回归分析,得到

;②Y对X、M以及X′×M′(自变量X和调节变量M分别去中心化后的交互乘积)作回归分析,得到![]() 如果

如果![]() 且交互项X′×M′系数显著,则调节效应存在。在本研究中,式(1)中X为信任或者知识共享,M为创新动机,Y为员工创新行为;式(5)中X′×M′为自变量和调节变量去中心化后的交互值。分析结果如表7所示,模型10,11分别添加了创新动机与信任、知识共享的交互乘积,结果显示交互项系数均不显著,TR×MV系数为0.017,KS×MV系数为0.035,且引起的R2变化较小(模型11相对模型9的△R2为0,模型11相对模型9的△R2为0.001)。由此可见,动机在信任、知识共享与员工创新行为之间的调节效应不显著,即H5、H6不成立。信任与员工创新行为之间的相关系数为0.684,知识共享与员工创新行为之间的相关系数为0.789,创新动机的调节效应不显著,说明当创新动机固定之后,信任每增加或减少一个标准差,员工创新行为就相应增加或减少0.684个标准差;知识共享每增加或减少一个标准差,员工创新行为就相应增加或减少0.789个标准差,不受创新动机取值变化的影响。

且交互项X′×M′系数显著,则调节效应存在。在本研究中,式(1)中X为信任或者知识共享,M为创新动机,Y为员工创新行为;式(5)中X′×M′为自变量和调节变量去中心化后的交互值。分析结果如表7所示,模型10,11分别添加了创新动机与信任、知识共享的交互乘积,结果显示交互项系数均不显著,TR×MV系数为0.017,KS×MV系数为0.035,且引起的R2变化较小(模型11相对模型9的△R2为0,模型11相对模型9的△R2为0.001)。由此可见,动机在信任、知识共享与员工创新行为之间的调节效应不显著,即H5、H6不成立。信任与员工创新行为之间的相关系数为0.684,知识共享与员工创新行为之间的相关系数为0.789,创新动机的调节效应不显著,说明当创新动机固定之后,信任每增加或减少一个标准差,员工创新行为就相应增加或减少0.684个标准差;知识共享每增加或减少一个标准差,员工创新行为就相应增加或减少0.789个标准差,不受创新动机取值变化的影响。

虽然创新动机的调节效应不显著,但相较于模型8,模型9在增加变量创新动机之后,R2值由0.696变为0.721,且创新动机对员工创新行为的作用显著(β=0.273,P<0.001),说明创新动机对员工创新行为的主效应显著,即创新动机变化会引起员工创新行为改变,这与于海云[31]等的研究结果一致,故H4成立。

表7 创新动机的调节效应分析结果

yxEI模型7模型8模型9模型10模型11SN297∗∗∗0.301∗∗∗0.236∗∗0.234∗∗0.234∗∗SR379∗∗0.024∗0.080∗0.079∗0.080∗SC174∗0.060∗0.076∗0.074∗0.074∗TR0.221∗0.249∗∗0.244∗0.239∗KS0.490∗∗∗0.353∗∗∗0.357∗∗∗0.365∗∗∗MV0.273∗∗∗0.281∗∗0.290∗∗∗TR×MV0.017KS×MV0.035R20.0590.6960.7210.7210.722△R20.059∗∗∗0.106∗∗∗0.025∗∗∗0.0000.001F70.172∗∗∗66.082∗∗∗61.668∗∗∗52.553∗∗∗52.728∗∗∗

5.1 研究结论

本研究旨在探讨社会资本对员工创新行为的作用机理,检验信任和知识共享通过创新动机调节员工创新行为的中介作用。本研究在社会资本理论的基础上提出了假设,研究发现:①社会资本的结构维度、关系维度以及认知维度均对员工创新行为有显著正向作用,H1及其相关假设得到支持;②社会资本通过信任和知识共享两条路径对员工创新行为发挥作用,信任在认知维度的社会资本与员工创新行为之间发挥完全中介作用,分别在结构维度、关系维度的社会资本与员工创新行为之间发挥部分中介作用,知识共享分别在结构维度、认知维度的社会资本和员工创新行为之间发挥完全中介作用,在关系维度的社会资本和员工创新行为之间发挥部分中介作用,H2、H3及其相关假设得到验证;③创新动机对创新行为主效应显著,调节效应不显著,H4得到验证,H5、H6未得到支持。总体来说,本研究假设基本得到了支持。

5.2 理论意义

(1)本研究以员工创新行为作为因变量,社会资本作为自变量,并检验了它们之间的关系。结果表明,社会资本的结构维度、关系维度和认知维度均对员工创新行为具有正向促进作用,进一步拓展了社会资本理论和员工创新行为的研究。

(2)社会资本对员工创新行为的影响是通过信任和知识共享两条路径实现的,这一研究结果对揭开社会资本与员工创新行为具体作用机理的“黑箱”具有重要理论意义。结果表明,社会资本能够促进员工之间、员工与企业良好信任关系的建立,而信任又会促进员工之间隐性知识传递,有效提高员工间资源整合效率,为员工创新行为产生提供了可能。同时,社会资本能促成集体行动,提升内部员工的参与度与活跃度,实现知识在员工之间自由流动、共享,而知识共享往往又能促进创新思维与活动的产生。本研究结果揭示了社会资本对员工创新行为作用机理,对于深层次厘清两个变量间的关系具有重要启示。

(3)本研究结果证实了创新动机是员工创新行为的内在驱动力,对员工创新行为有正向促进作用。

5.3 实践意义

员工创新行为是企业创新之源,而企业创新又是国家实施创新驱动发展战略的关键。企业管理者需要重视社会资本、创新动机对员工创新行为的影响。本研究基于社会资本视角为促进员工创新行为提供指导,并提出以下建议:

(1)社会资本对员工创新行为具有重要影响。从企业角度看,丰富的员工社会资本存量是促进员工创新行为产生的重要途径。具体从以下3个方面着手:①为员工创造良好的互动氛围,通过线下素质拓展、内部联谊、线上虚拟社区等方式搭建多层次互动平台,加强内部员工之间的强联系,并致力于建立员工同外部组织的弱联系,充分发挥上述平台在员工间的信息传递和情感交流作用,促进员工创新行为产生;②将组织认同作为招聘员工的一项考核指标,通过日常培训、组织关怀等途径提升员工的组织认同感,努力营造相互支持、互惠规范的团队氛围,促进员工互信共享,从而引导员工创新行为;③努力培育共同的价值观,推广共同语言和编码,进一步凝聚企业共识,为员工间的沟通与合作提供条件,并将员工个人职业成长与企业发展紧密联系在一起,为新思想和新行为的产生创造条件。

(2)信任和知识共享是员工创新行为产生的重要中介变量。管理者应该致力于企业内部信任机制构建,提升员工之间、员工与企业间的信任度。同时,通过企业员工甄选与培训机制、内部沟通机制、团队竞争机制构建,促进内部知识共享,进而推动员工创新行为产生。

(3)创新动机是员工创新行为产生的重要心理动力。管理者需深入了解员工内在需求,并完善各种配套激励机制,如通过薪酬、晋升等途径引导、激励员工创新。同时,为员工设置富有趣味性、挑战性的工作任务,充分调动员工创新的积极性,推动员工创新行为产生。

5.4 研究局限与未来方向

受主客观因素制约,本研究还存在以下局限:①选取样本为时间跨度较短的横截面数据,可能存在一定的偶然性,在未来研究中应延长研究周期,收集多个界面的数据进行研究,提高研究结果的稳定性;②本研究选取信任和知识共享作为中介变量,但影响员工创新行为的因素很多,社会资本与其它因素如何共同作用于员工创新行为还有待进一步研究。

参考文献:

[1] 朱慧,周根贵.社会资本促进了组织创新吗?——一项基于Meta分析的研究[J].科学学研究,2013(11):1717-1725.

[2] J ZHANG,WP WU.Social capital and new product development outcomes:the mediating role of sensing capability in Chinese high-tech firms[J].Journal of World Business,2013,48(4):539-548.

[3] BOURDIE P.The forms of social capital handbook of theory and research for sociology of education[M].Westport:CT Greenwood Press,1986.

[4] 方然.“社会资本”的中国本土化定量测量研究[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[5] PUTNAM R D.Making democracy work[M].Princeton:Princeton University Press.2000.

[6] CHIU C M,HSU M H,WANG ET.Understanding knowledge sharing in virtual communities:an integration of social capital and social cognitive theories[J].Decision Support Systems,2006,42(3):1872-1888.

[7] 刘云,石金涛.组织创新气氛对员工创新行为的影响过程研究——基于心理授权的中介效应分析[J].中国软科学,2010(3):133-144.

[8] KLEYSEN F R,STREET C T.Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior[J].Journal of Intellectual Capital,2001,3(2):284-296.

[9] MOULTRIE J,YOUNG A.Exploratory study of organizational creativity in creativeorganizations[J].Creativity and Innovation Management,2009,18(4):299-314.

[10] 姚明晖,李元旭.包容性领导对员工创新行为作用机制研究[J].科技进步与对策,2014,31(10):6-9.

[11] WASSERMAN S,FAUSTK.Social network analysis:methods and applications[M].Cambridge:Cambridge University Press,1994.

[12] WANG Z,N WANG.Knowledge sharing,innovation and firm performance[J].Expert Systems With Applications,2012,39(10):8899-8908.

[13] 田宇,杨艳玲.基于物流企业的服务创新研究:互动导向视角[J].科研管理,2016(2):116-123.

[14] LIAO Y,P H PHAN.Internal capabilities,external structural holes network positions,and knowledge creation[J].Journal of Technology Transfer,2016,41(5):1148-1167.

[15] 申传刚,马红宇,杨璟,等.上司不当督导与下属绩效:反馈寻求行为和学习目标定向的作用[J].心理学报,2012,44(12):1677-1686.

[16] 王雁飞,蔡如茵,林星驰.内部人身份认知与创新行为的关系——一个有调节的中介效应模型研究[J].外国经济与管理,2014(10):40-53.

[17] LIUW X,ZHANG,P C.Abusive supervision and employee creativity the mediating role of psychological safety and organizational identification[J].Management Decision,2016,54(1):130-147.

[18] 顾远东,周文莉,彭纪生,组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014(1):109-119.

[19] GOULDNER A W.The norm of reciprocity:a preliminary statement[J].American Sociological Review,1960,25(2):161.

[20] MU J,BENEDETTO C A D.Strategic orientations and new product commercialization:mediator,moderator,and interplay[J].R&D Management,2011,41(4):337-359.

[21] 曲刚,李伯森.团队社会资本与知识转移关系的实证研究:交互记忆系统的中介作用[J].管理评论,2011,23(9):109-118.

[22] Sward A.Trust,reciprocity,and actions:the development of trust in temporary inter-organizational relations[J].Organization Studies,2016,37(12):1841-1860.

[23] WU JYH-JENG,TSANG ALEX S L.Factors affecting members’ trust belief and behaviour intention in virtual communities[J].Behaviour&Information Technology,2008,27(2):115-125

[24] AJZEN I.From intentions to actions:a theory of planned behavior[M]// KUHL J,BECKMAN J.Action control:from cognition to behavior.Heidelberg:Springer,1985.

[25] HOLSTEJS,FIELDS D.Trust and tacit knowledge sharing and use[J].Journal of Knowledge Management,2010,14(1):128-140.

[26] 潘宏亮,余光胜.社会资本、知识共享与企业技术创新能力的关系[J].情报杂志,2013(1):180-184.

[27] HOMANS G C.Social behavior as exehange[J].American Joumal of Soeiology,1958,63(6):597-606

[28] HU L,A E RANDEL.Knowledge sharing in teams social capital,extrinsic incentives,and team innovation[J].Group & Organization Management,2014,39(2):213-243.

[29] HU B,Y ZHAO.Creative self-efficacy mediates the relationship between knowledge sharing and employee innovation[J].Social Behavior And Personality,2016,44(5):815-826.

[30] KIM S.Impacts of technological innovation motives on technological cooperation methods and innovation performance[J].Journal of the Korean Production and Operations Management Society,2012,23(4):351-369.

[31] 于海云,赵增耀,李晓钟,等.创新动机对民营企业创新绩效的作用及机制研究:自我决定理论的调节中介模型[J].预测,2015(2):7-13.

[32] TSAI W,GHOSHAL S.Social capital and value creation:the role of intra-firm network[J].Academy of Management Journal,1998,41(4):464-476

[33] 柯江林,郑晓涛,石金涛.团队社会资本量表的开发及信效度检验[J].当代财经,2006(12):63-66.

[34] CHENNAMANENI A.Determinants of knowledge sharing behaviors:developing and testing an integrated theoretical model[D].Texas:the University of Texas at Arlington,2006.

[35] AMABILE TM.The work preference inventory:assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1994,66(5):950-967.

[36] SCOTT S G,BRUCE R A.Determinants of innovative behavior:a path model of individual innovation in the workplace[J].Academy of Management Journal,1994(37):578-605.

[37] HAYES A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:a regression-based approach[M].NewYork:Guilford Press,2013.

(责任编辑:张 悦)

Abstract:In the era of knowledge economy,innovation is the strategic choice of sustainable development of enterprises.Social capital as a social structural resources,through knowledge sharing in the processof employee innovation spillover effect.Based on the trust and knowledge sharing as the mediating variable,with innovation motivation for moderating variable,this paper constructs the influence model of the social capital on the innovation behavior of the employees,and puts forward the research hypothesis.Questionnaire survey was conducted to employees of five electronic information enterprises in Chengdu high-tech zone software park,and a total of 443 valid questionnaires were collected.To test research hypothesis,the SPSS22.0 software was used to analyze mediation and moderating effect of the sample data.The empirical results show that the three dimensions of social capital,the structural dimension,the relationship dimension and the cognitive dimension have significant influence on the innovation behavior of the employees.The trust plays a completely mediating role between the cognitive dimension and the employee's innovation.In the structural dimension,The role of knowledge sharing in the structure dimension,cognitive dimension and employee innovation behavior to play a full intermediary between the relationship between the dimension and the behavior of employees to play a part of the intermediary role.In addition,the main effect of innovation motives to employees innovation behavior is significant,but the moderator effect between knowledge sharing,trust and employee innovation behavior is not significant.

Key Words:Social Capital;Employee Innovation Behavior;Trust;Knowledge Sharing;Innovation Motivation

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)20-0139-08

DOI:10.6049/kjjbydc.2017070672

收稿日期:2017-09-19

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA630098);四川省教育厅人文社会科学重点项目(15SA0022)