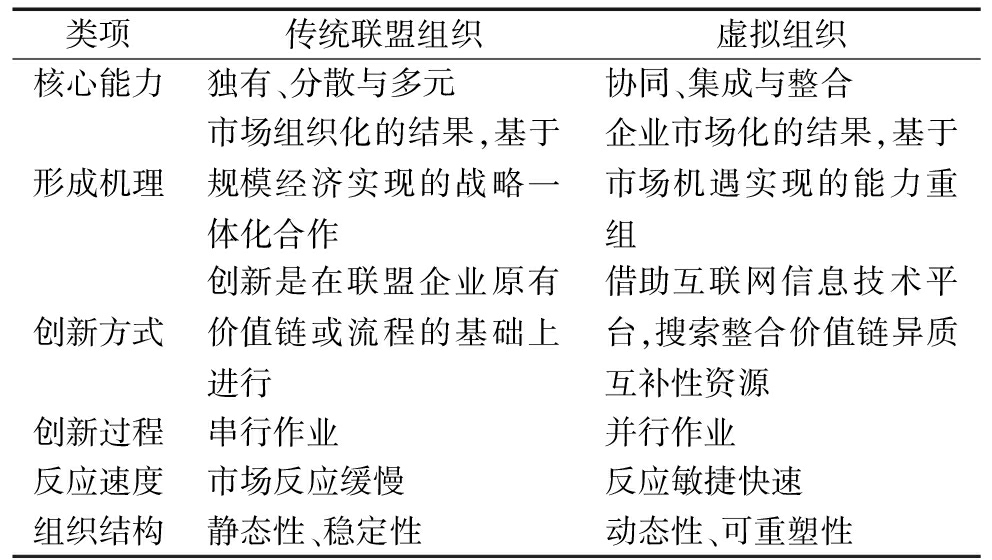

表1 传统联盟组织与虚拟组织在创新方面的比较

类项传统联盟组织虚拟组织核心能力独有、分散与多元协同、集成与整合形成机理市场组织化的结果,基于规模经济实现的战略一体化合作企业市场化的结果,基于市场机遇实现的能力重组创新方式创新是在联盟企业原有价值链或流程的基础上进行借助互联网信息技术平台,搜索整合价值链异质互补性资源创新过程串行作业并行作业反应速度市场反应缓慢反应敏捷快速组织结构静态性、稳定性动态性、可重塑性

摘 要:互联网技术革命及消费者需求的不断更新推动了虚拟组织的诞生与发展,作为新型的价值创造系统,虚拟组织以核心能力为结点,能够集成整合价值链上的优势资源,紧抓市场机遇,持续为客户创造价值。首先,厘清了虚拟组织持续创新的内涵与本质。在此基础上,分别论述了虚拟组织持续创新的4大构件即创新动力、创新过程、学习能力与界面管理,及其之间的交互作用,提出了虚拟组织持续创新的运行机理,旨在深化对虚拟组织持续创新的研究和认识。

关键词:虚拟组织;持续创新;内涵;本质;机理

近年来,随着“互联网+”新经济的快速成长与发展,以互联网信息技术为基础,以大数据信息为支撑的B2C、C2C、O2O等在线经营企业纷至沓来,给传统企业经营带来了前所未有的压力与挑战。动态竞争与跨界整合的市场环境,使得产业边界变得越来越模糊乃至消失;信息渠道的畅通及信息交互的便捷化,拉近了交易双方的时空距离;顾客需求个性化、多样化、复杂化的回归,使企业不得不借助外力并整合外部资源,缩短产品生命周期,持续创新产品,以满足快速、多变的市场需求。在现有竞争背景与环境下,企业继续采取传统的组织与创新战略显得有些力不从心,试图从竞争对手手中抢夺有限市场份额的战略逻辑并不能使企业保持持久竞争优势,有时可能会出现两败俱伤的局面。美国里海大学学者普瑞斯、戈德曼和内格尔[1]于1991年在《21世纪制造企业的战略》报告中最早提出了虚拟组织(Virtual Organization)的概念,为企业组织创新提供了全新视角。虚拟组织是为了实现某一市场机遇,由两个或两个以上相互独立、拥有核心资源或能力的企业,依托信息网络技术平台,并利用信息流支配物质流而迅速结成的动态联盟[2]。目前,许多中小企业正是通过虚拟组织联盟的方式与大企业抗衡,共同分享市场、利润与商机[3]。虚拟经营顺应了快速变化的竞争环境,从而走向协同竞争、合作共赢的经营模式,同时提供了合成环境相互作用而获取创新发展的无限空间。与传统的以自我发展、打垮吞并对手为核心的竞争经营观念不同,虚拟经营以核心能力为基础,将各方优势资源与能力聚焦、集成、整合,依赖持续创新维系组织的生命力,并更新、积累竞争优势。持续创新作为虚拟组织生存与发展的基石,打破了虚拟组织生命周期间断性与间歇性怪圈,开辟了新的组织创新战略逻辑。

因此,本文以虚拟组织持续创新为研究背景,挖掘其持续创新的内涵、本质与机理,对推动及深化虚拟组织持续创新的研究与认识具有重要意义。

虚拟组织作为新产业结构的经济本质,通过对企业价值链的分拆、集成与重组,能够重构企业价值链条及其链上的价值分布,延伸、整合企业核心能力及关键资源,使之具有企业价值链的所有功能。近年来,学术界关于虚拟组织与持续创新的研究层出不穷,但对虚拟组织持续创新的研究相对较少。因此,要明晰虚拟组织持续创新的内涵与本质,首先要梳理并明晰虚拟组织及持续创新的内涵及本质特征。

1.1 虚拟组织

虚拟组织是以实现机遇为目标,借助外力整合企业内外部优势资源,实现组织资源与能力高效集成的合作组织[4]。其精髓是发挥自身优势,对外部资源进行有效整合的动态网络组织[5]。从交易费用及形成机理来看,虚拟组织是通过企业市场化形成的介于企业与市场的中间组织[6]。从资源与能力共享的角度来看,虚拟组织又可视为核心能力动态联合体,因为其突破了企业边界和企业资源的限制,借助外力拓展自身资源或能力的不足,实现了功能虚拟[7]。由此可见,虚拟组织实质上是外部资源与能力的寻租[8],相比传统联盟经济组织,虚拟组织在创新方式上具有的经济特征如表1所示。

表1 传统联盟组织与虚拟组织在创新方面的比较

类项传统联盟组织虚拟组织核心能力独有、分散与多元协同、集成与整合形成机理市场组织化的结果,基于规模经济实现的战略一体化合作企业市场化的结果,基于市场机遇实现的能力重组创新方式创新是在联盟企业原有价值链或流程的基础上进行借助互联网信息技术平台,搜索整合价值链异质互补性资源创新过程串行作业并行作业反应速度市场反应缓慢反应敏捷快速组织结构静态性、稳定性动态性、可重塑性

资料来源:作者整理

任何企业组织自身拥有的资源总是有限的,虚拟组织作为一种新的资源配置与能力重组的专业化经营方式,提供了一种无限利用或共享跨界资源的动态结构,并形成了一种能够让参与企业使用自身不曾拥有的资源而获得虚拟利益的合作机制。正如关雪[9]所言,虚拟组织创新有两种方式:一是价值链创新,即将价值链上各价值节点依据参与企业的核心能力及优势资源进行高效配置与重组;二是竞争关系上的合作创新,即共赢。由此可见,虚拟组织实质上是为了抓住市场机遇,通过借用并整合外部核心资源与能力来拓展自身企业价值链完整功能,依靠组织敏捷性及创新持续性来获取组织持续差异化竞争优势。

1.2 持续创新

欧盟资助项目[10]于1999年从持续创新的目标及标准两个层面提出了持续创新的定义:一是具有持续性目标的创新;二是具有环境质量改进目标的创新。Rodriguez[11]从创新对象的视角认为,持续创新是新品创造、流程再造的创新系统。Soosay[12]从创新方法与手段的角度认为,持续创新是企业运用新观点和新方法的过程。Boer[13]从学习与创新角度认为,持续创新是持续改进、学习和创新的不断相互作用,是开发与开创的完美结合。Davison 和Hyland[14]从创新过程视角认为,持续创新是知识、技术、流程等创新资源与人财物等支持资源循环交互作用的过程。向刚[15]从创新周期及创新绩效角度认为,持续创新是在一个相当长的时期内,持续不断地推出和实施新的创新项目,以实现创新经济效益的过程。李支东[16]从创新要素视角认为,持续创新是企业持续对各种生产要素的创新性集成,包括持续管理创新、持续技术创新与持续市场创新。

综上所述,本文认为,虚拟组织持续创新是利用组织对市场机遇反应的敏捷性与创新的速度性,持续不断地发现、抓取市场机遇并形成创意项目或创新产品,运用组织内共享的知识、技术、流程、信息、渠道等关键资源要素进行创新性集成、重组与整合,通过创新过程输出产品以满足客户需求,在此基础上创造或挖掘新需求,从而引发新产品成长和老产品再生,持续推出和实施新的创新项目,以实现创新经济效益的循环迭代过程。

虚拟组织是由核心能力与优势资源彼此相长的成员企业为了共同的使命或目标联结在一起的动态联盟组织,其组织结构决定了其协同创新的经济功能及比较优势,同时决定了目标完成或项目终结意味着虚拟组织经济生命的结束,因而延长虚拟组织生命周期是虚拟组织持续创新的经济基础。实际上,相比传统联盟组织,虚拟组织具有更强生命力。首先,虚拟组织凭借其对市场机遇的预见、捕捉及反应速度,能够精准识别客户的核心需求及隐性需求,为需求转换及产品创新赢得先机,在满足客户需求的同时也可持续获得客户潜在的机遇流与产品流;其次,参与企业的核心能力共享、交互及并行作业在产品或项目创新速度、创新品质、创新成本上具有明显的比较优势,在为顾客提供价值创新的同时,提升了虚拟组织品牌知名度、美誉度与忠诚度,从而扩展了市场规模,并夯实了客户基础,因而市场机遇与隐性机会、新产品创造与老产品创新随着虚拟组织的持续创新渐变为常态化;再次,虚拟组织的动态结构决定了其具有的自组织功能,虚拟组织由主导企业联结一个或几个核心能力互补、利益共享、风险共担、相对稳定、流动性小的骨干企业组成,由主导企业或协调委员会(ASC)负责组织构建、战略决策、内部协调、资源整合、职能分配等[7],换言之,虚拟组织可以通过建立“合作企业池”,使组织因机遇、目标及资源能力要素需求的不同,适时更新选择合作企业,以实现虚拟组织生命的持续性。由此看来,虚拟组织也存在创新生命周期,且组织创新曲线呈S形,并经历了孕育期、成长期、成熟期和衰退期4个阶段,主要通过对关联产品、关联项目、合作企业的适时选择与更新,以及各种创新来延长其生命周期,并在客观上延长持续创新周期[17]。

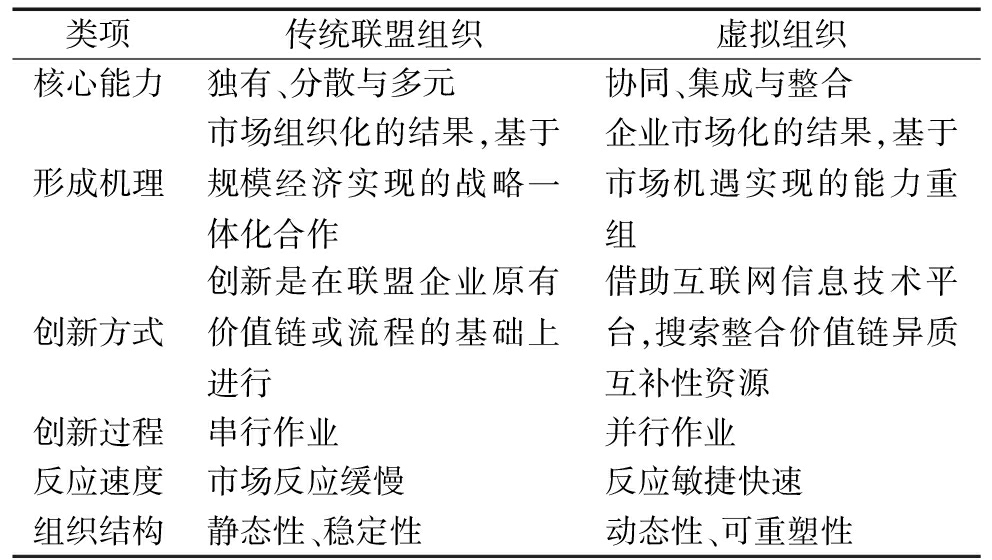

综上所述,本文认为,敏捷性作为虚拟组织的本质特征贯穿于其持续创新的全生命周期,虚拟组织创新实质上是共享资源与能力等创新要素的集成与重组。关联产品或关联项目在时间上的持续性,也决定了虚拟组织在其生命周期内从首次创新、二次创新、三次创新到n次创新,历经创意形成、创意实施、商业化应用的循环往复全面运作模式。从微观层面,也可认为是技术范式经过饱和极限后不断演化的过程,在创新生命周期内遵循着生产(Production)—开发(Development)—预研(Advanced research)—再生产(Reproduction)……的PDAR衍生性创新模式。基于虚拟组织的创新建立在市场机遇—产品实现这一价值创新循环过程中,可见其创新轨迹具有间断非连续性特征。持续创新是一个在时间和创新产出上持续不断的过程,且创新资源因产品或项目不同,在投入总量与配置结构上不会均匀分布,持续创新能力也不会随时间推移而均匀提升。因此,虚拟组织持续创新不是线性轨迹,而是沿着每次创新曲线,在技术范式饱和极限后,向上不断延伸形成的一种螺旋式上升、波浪式前进的间断性持续演化轨迹,本文称之为虚拟组织持续创新曲线(见图1)。由于持续创新的综合特性,持续创新曲线存在若干个蜿蜒上升的回峰,是组织不断实现“创新设想→创新研发→创新生产→需求满足→新创新设想→创新预研”的链式循环持续过程。因此,虚拟组织持续创新的本质即创造持续创新曲线。

图1 虚拟组织持续创新演化曲线(PDAR)

作为核心能力共享与协同创新的联盟共同体,虚拟组织要实现持续创新,首先应明晰持续创新的动力,因为它是持续创新的起点及来源,关系着市场机遇的有效识别、客户需求的精准定位以及创新资源的重组与配置;其次是创新过程,它是实现持续创新的核心,关系着产品(项目)品质与品牌的升级转换,以及客户价值与合作绩效的实现;再次,持续创新的基础因素是知识的流动及利用,而学习能力的作用结果是知识与经验的积累、更新、转化与对流,直接影响着创新动力,作用于创新过程,可见学习能力是持续创新的基础;最后,虚拟组织是一个跨组织的动态联盟,在组织间结点及职能模块分工结点均需要通过界面管理予以协调,它关系着创新动力的强度、创新过程的效率与速度、学习能力知识转化的力度,因而界面管理是持续创新的手段。上述4个要素部件的耦合与交互作用演化出虚拟组织持续创新的运行机理,以此实现组织知识、技术、 流程、信息、渠道等关键资源要素的整合和循环流动,进而实现虚拟组织持续创新。

3.1 构成部件

3.1.1 创新动力

创新动力是虚拟组织持续创新的来源,是组织持续创新意识以及激励组织持续创新的所有因素和条件的总和[18],持续创新需要循环往复的动力来驱动。熊彼特创新理论认为,创新的本质即各种要素的新组合,虚拟组织基于市场机遇,能够迅速组织企业资源,并对成员企业共享的创新资源与能力要素进行重组,因而虚拟组织本身就是一种创新。熊彼特之后,在20世纪50-80年代,大量学者从市场拉动、技术推动、政府启动、创新偏好、自组织创新等不同视角拓展了创新动力理论,但总体而言,创新的原动力来自于组织对超额利润的追求和企业家创新精神[19]。因此,创新驱动是以利益相关者为核心,由技术、市场、流程、知识、信息、社会经济等多种要素相互作用形成的创造性动态系统(向则,王应洛,2004)。

创新依赖于市场需求和期望的变化,虚拟组织首先要凭借主导企业敏锐的预见力与洞察力发现并识别市场机遇,确认其基本面是否符合产业政策及产业方向,因为这些因素决定了该机会未来发展的空间与体量,影响着虚拟组织后续运营成本、合作绩效及持续合作的新机会与意愿;其次,要评估该机会产品现有市场竞争结构为创新带来的竞争压力与利润空间;再次,就市场机会转化为概念产品并给顾客带来的价值及延伸价值进行定位;最后,定义产品,并将职能模块按照虚拟组织的能力配置至合作企业,通过能力共享、流程整合、知识集成等创新过程,输出新产品以满足顾客需求,在此基础上又会产生或创造顾客新需求及潜在需求,使虚拟组织循环往复推动组织持续创新。此外,持续合作产生的绩效利益与产业政策给予的政策激励依据契约机制得到合理分配,通过合作创新绩效及利益分配机制,推动并增强成员企业持续合作的意愿,同时可约束合作过程中的机会主义行为。

从上述分析中可以看出,虚拟组织在创新动力来源及结构分解上,与传统企业联盟相比,主要突出一个“快”字。传统企业联盟在协同创新中的竞争优势来源于难以模仿的互补性资产,从而获得李嘉图租金;而虚拟组织则是在模块化生产方式下,依据“业务归核化”法则,设法通过能力模块的快速组合而实现创新。首先,资源模块自组织速度快,虚拟组织作为一个资源整合体,具有高度组织柔性,能够依据价值链功能分布,将原本分散的创新资源进行快速有效集成与重组[20];其次,合作创新速度快,虚拟组织是以成员企业能力重组作为共享基础的动态强强联合体,知识技能等创新资源专业化程度高度聚焦且并行分布作业,能够充分发挥协同创新的速度效应;再次,信息资源交互对流迅速,虚拟组织凭其完整的信息网络能够对不断变化的市场机遇作出灵敏的嗅觉反应,同时可将产品或项目相关信息数字化,并沿着供应链结点准确迅速传递至每一个合作伙伴;此外,成员企业因能力的异质性与互补性促使虚拟组织企业间形成战略依赖性与目标一致性,在强化组织资源协同与信息交互对称性的同时形成流程性惯例与制度化行为,从而提高商业化速度与效率,实现机遇预见与识别、成员选择与组织构建、能力集成与职能分配、顾客价值创造转换与传递等商业流程的敏捷性,因而可认为敏捷性是虚拟组织持续创新的本质属性。

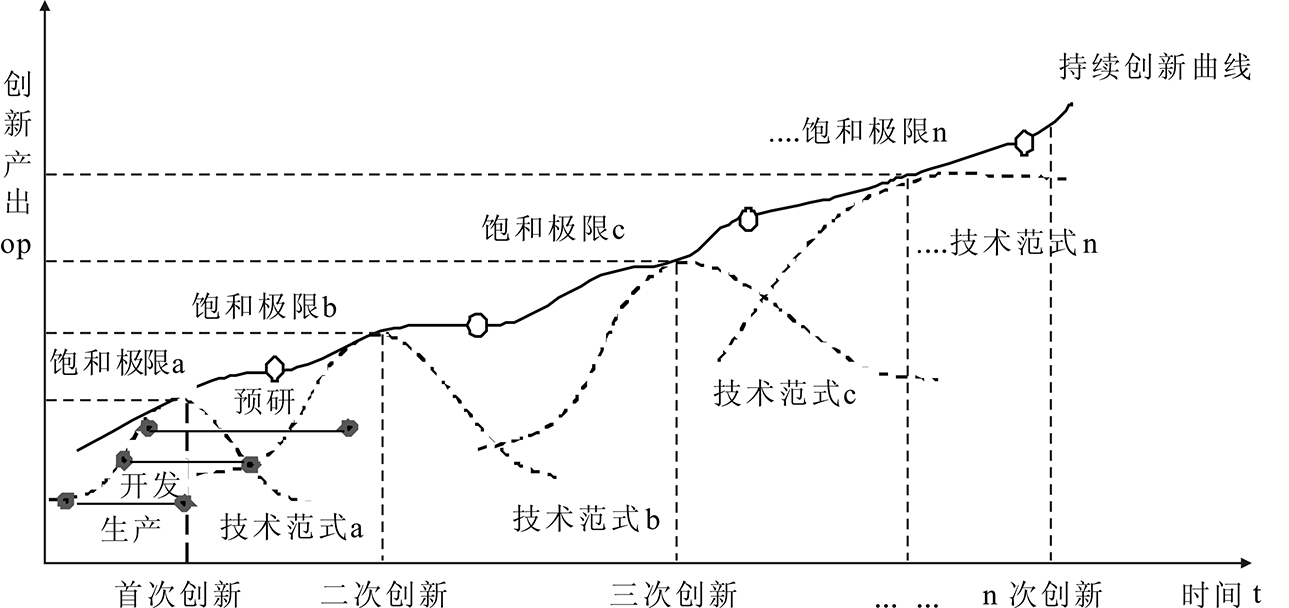

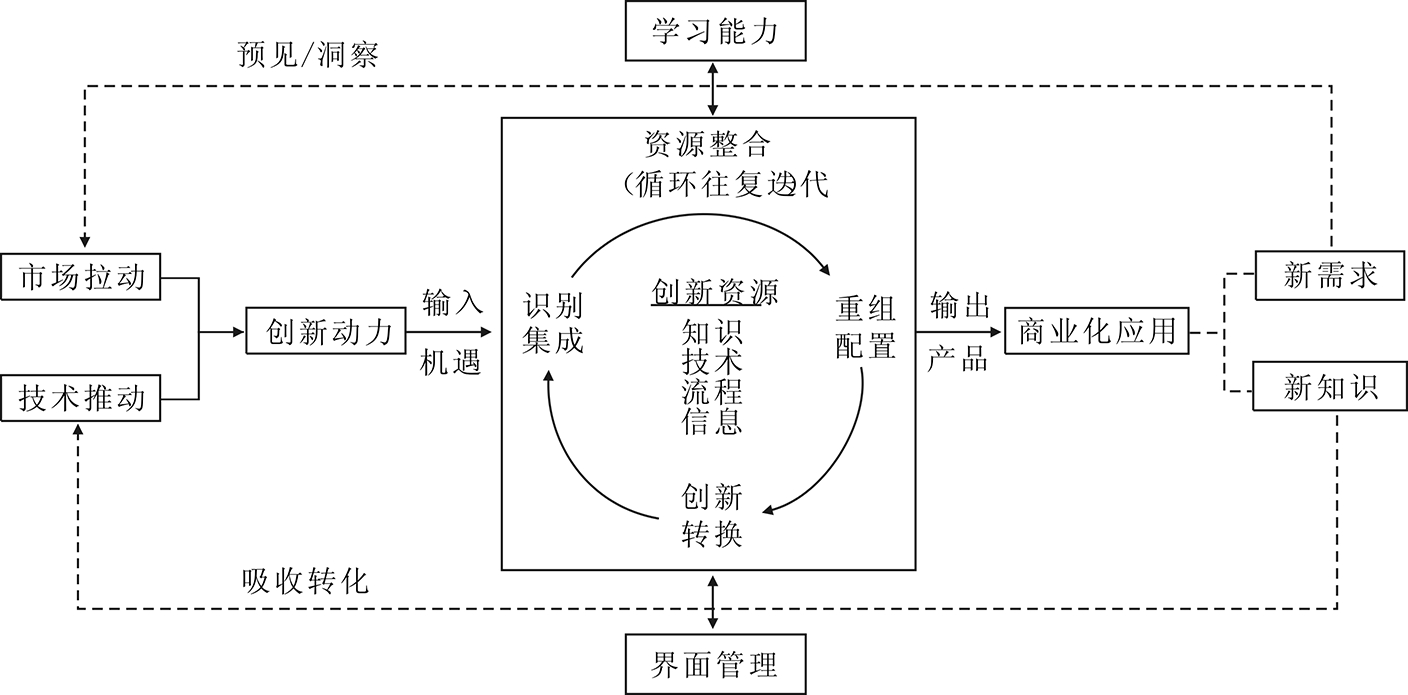

综上所述,本文认为,虚拟组织的创新驱动是技术推动与市场需求拉动的有机结合。如果说因客户需求产生的市场拉力使虚拟组织成员企业产生合作动机与意愿,那么因合作创新催生的知识交互、更新与进化形成的技术推力并由此获取的超额能力租金则捆绑并驱动成员企业产生了持续合作的行为与结果。技术推动与需求拉动双轮驱动模式促使虚拟组织形成了持续创新动力系统,本文将其分解为4种动力:一是市场需求与产业方向交互作用产生的市场拉力;二是成员企业间能力重组与功能资源协同创新过程中形成的技术推力;三是市场关联客户同质化产品与分销渠道形成的竞争压力;四是合作利益分配及虚拟组织成员企业间声誉、信誉、品牌、渠道、信息等关键资源与能力共享互补所产生的内在动力。4种动力相互作用、相互影响、共同发力,促使虚拟组织在创新过程的支持下,形成持续不断、循环往复的合作创新动力系统(见图2)。

图2 虚拟组织持续创新动力模型

3.1.2 创新过程

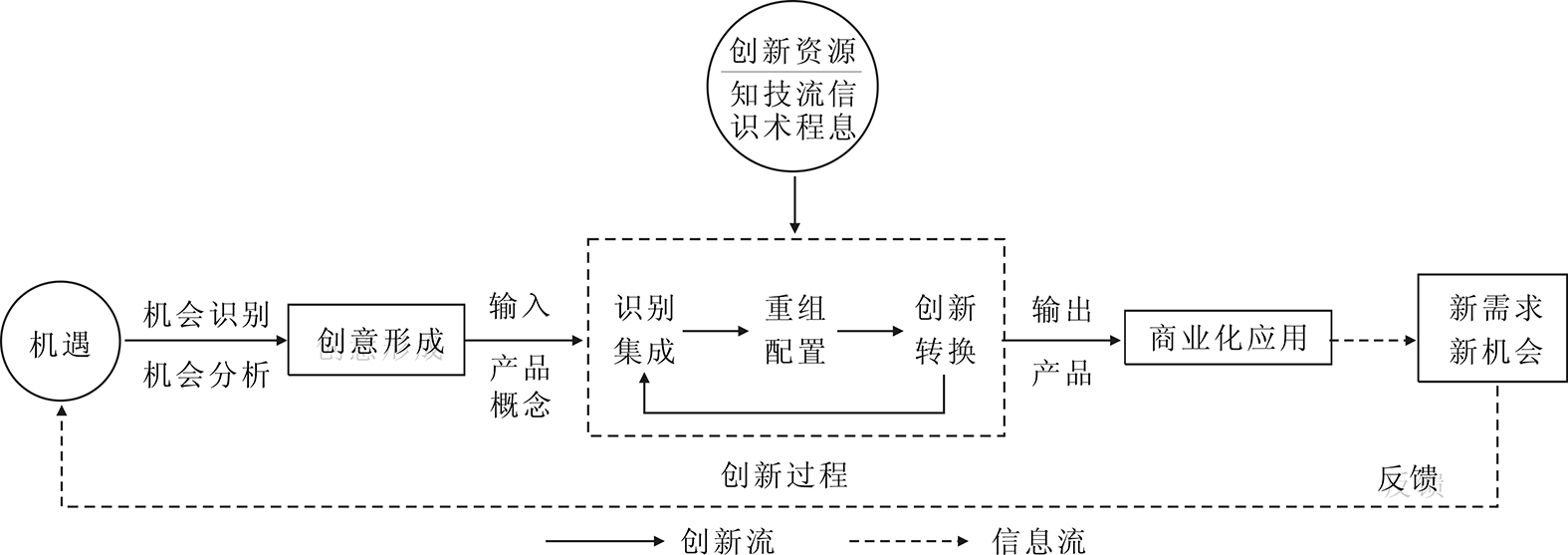

创新是一个从投入到产出的过程,是创意形成并创造出新商业价值的过程,是虚拟组织生存与发展的根本。持续创新是在较长一段时间内,组织对所拥有知识、流程与技术等关键资源进行创新性整合的持续循环过程[21]。虚拟组织共享核心资源与能力等创新资源,使创新功能具有完整性、互补性与敏捷性,其创新过程输出的产品(服务)较其它组织更具竞争优势,更令客户满意,从而能催生更多的创新产品或项目,并使其相互作用产生复合效应,多种产品或项目在时间和内容上的紧密相连可以弥补虚拟组织单个创新产品或项目本身的非连续性,使创新活动成为一个持续性的动态整体,促使组织持续发展[22]。创新来源于创意,而创意则是对创新机会的识别,创新机会往往和问题及机遇相互作用交织在一起[23]。创新投入的前提基础是发现市场机遇,经识别、分析评估后形成创意或产品概念输入创新过程,最后输出产品,因而创新过程实质上是一个从创意形成、创意实施到商业化应用的投入产出过程[24]。

综上所述,本文认为,虚拟组织创新过程本质上是创意输入、产品输出到商业化应用的过程,其创新敏捷性来源于组织语言的沟通简化及信息持续反馈从而减少的决策时间和新产品进入市场的时间。创意来源于新的市场机遇,或现有产品改善升级契合核心客户有效需求的机会,又或潜在客户的隐性需求,是新颖性和创造性的设想,它通过主导企业的市场预见力和洞察力,得到识别、分析、构思及定义,形成创意或产品概念输入。而后,虚拟组织通过对合作企业共享的技术、程序、知识、信息等创新资源和能力进行识别与集成,按照各自核心能力与优势资源予以重组后进行职能分配,围绕创意产品目标,在各自能力与职能分工匹配的基础上进行创新整合,将创意或概念产品转化为产品,进入商业化应用阶段。该阶段主要有两个经济功能:一是使机遇经合作创新过程转化为产品,以满足客户核心需求;二是通过合作创新能力的强强联合,凝结形成产品价值与附加值,以实现客户价值最大化,激发客户重复购买的欲望及对品牌资产的持续认可,从而创造客户潜在需求,改变虚拟组织的生产函数,获取商业利润。但是创意形成、创意实施及其商业化应用并非一个单向推进的线性过程。每创新一步,既是对前面过程的继续与深化,又需要对前面的过程进行验证与完善。因此,虚拟组织创新过程是一个前后过程相互作用、相互影响的交互迭代、往复循环的创新过程(见图3)。

图3 虚拟组织持续创新循环往复迭代过程

3.1.3 学习能力

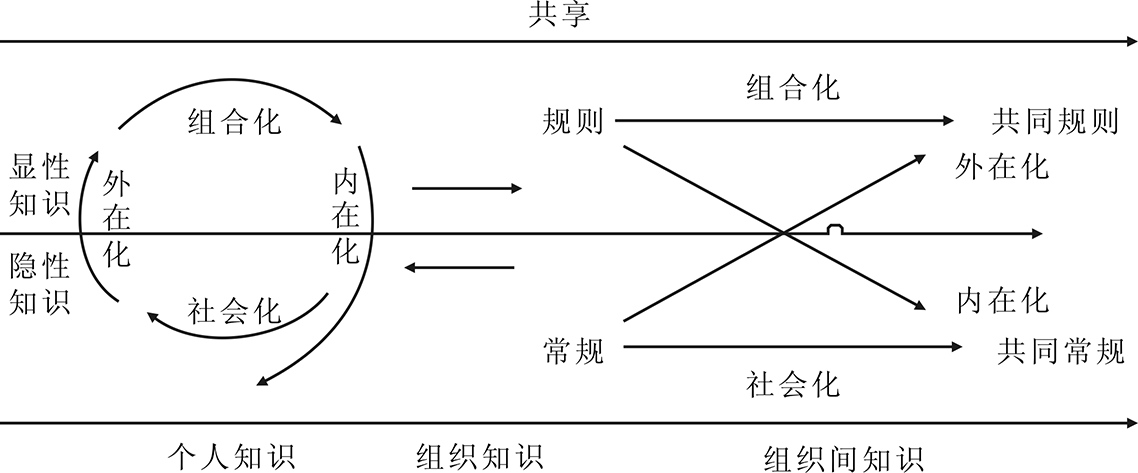

持续创新的本质在于知识的流动,而知识创造、传递、扩散与储备依存于学习能力[13],学习能力的作用结果实质上是为组织输入与输出知识资产[25]。近年来,随着知识经济与虚拟经济的兴起,诸多学者认为,虚拟组织的本质即为知识的集合体,创新不过是对现有知识存量的排列组合。根据创新系统理论,虚拟组织中的参与企业提供了组织创新所需的基础知识地图,参与者在学习、投资及关系互动过程中促进了从客户到供应商流程之间的信息传播及转移,强化了知识、经验、技术等关键资产的共享、吸收与转化,进而加速了组织创新[26]。虚拟组织是由两个及以上具有互补知识资源的企业组成的动态联盟,因而虚拟组织存在两类知识:一是组织知识,即各成员企业独有的显性知识和隐性知识; 二是组织间知识,即各成员企业共享的显性知识和交互的隐性知识,而在虚拟组织知识系统中,只有组织贡献出的可共享的组织间显性知识和隐性知识才能进行知识创新及价值创造[27]。因此,这两类知识在个人、组织、组织间不断地流动、交互、更新、吸收与转化,促进组织间知识创新与知识转化,而组织间知识转化与创新过程实质上是组织间的互动学习过程。Nonaka和Konno[28]从个人及组织知识转化的角度提出了SECI知识创新模型,认为知识创新过程是由隐性知识与显性知识经过社会化(Socialization)、外部化(Externalization)、结合化(Combination)、内部化(Internalization)4种方式交互作用、往复迭代转化而完成的。在此基础上,Bo Hedberg与Mikael Holmqvist将SECI知识转化过程引入虚拟组织,提出了虚拟组织“组织—组织间”的学习与知识创新模型,但仍不够完善,因为虚拟组织知识创新发生在个人、组织、组织间3个层面。因此,本文结合上述两种模型,拓展了虚拟组织转化与学习模型(见图4)。首先,个人层面通过学习可持续创造、积累的隐性知识,经过SECI转化形成组织层面可共享、吸收与转化的存量知识;同样,各组织层面创造、积累的隐性知识,通过SECI知识系统转化形成组织间的存量知识,可供成员组织及个人共享、吸收、更新及转化,最终又更新与转化为个人的隐性知识,而个人的增量知识与存量知识与他人及组织分享,又可引发新一轮组织知识创新。组织创造出的知识经过不断积累,通过社会化将组织常规等隐性知识转化为组织间共同常规,通过外在化将组织常规等隐性知识转化为组织间共同规则等显性知识,通过组合化将组织规则等显性知识转化为组织间共同规则,通过内在化将组织规则等显性知识转化为组织间共同常规等隐性知识,从而引发新一轮组织间学习与知识创新。可见,虚拟组织中的学习与知识创新从个人层面开始,通过“个人—组织—组织间”3个层面主体的隐性知识与显性知识交互转化,形成了学习与知识持续性创新螺旋式上升的往复迭代过程[29]。

虚拟组织基于网络的开放性和关系特征,促使知识在充分信任的基础上进行交互、叠加与聚合作用,产生协同创新效果及协作创新效率。同时,合作企业共享关键资源的专业化创造了虚拟组织知识与能力的多样性及组织间知识外溢所产生的创新机会[30],从而通过核心能力在虚拟组织价值链上存在的外部性和溢出效应促进了参与企业的知识共享和合作创新[31]。实际上,虚拟组织为合作企业提供了一个自组织学习及知识创新平台,借助此平台,合作企业在交换更新专业知识、信息、思想及理念的同时,产生新的思想与理念,然后经过再次理解与完善,形成新的创新行为与共识。由此可见,虚拟组织合作结点之间的互动过程就是学习与知识创新的过程,通过不断吸收转化对方知识,叠加、调和与放大共享的优势资源,从而实现合作创新。

3.1.4 界面管理

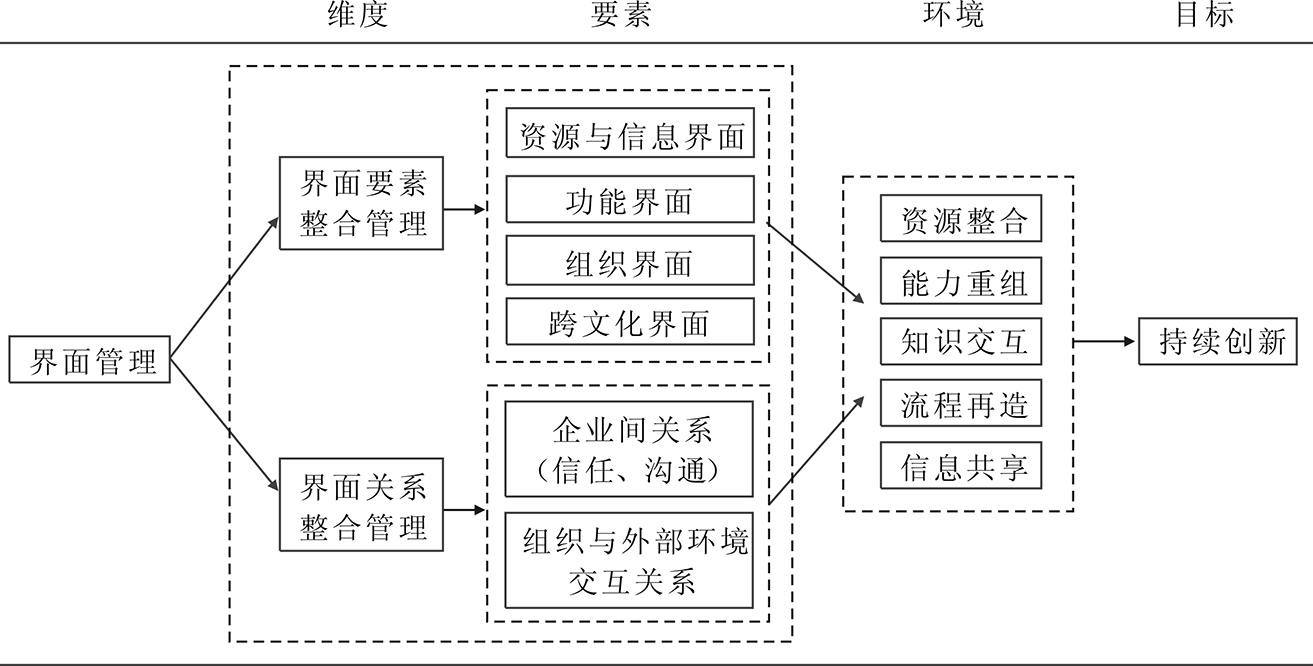

虚拟组织持续创新的关键来源于合作企业间资源、信息、功能和组织维度形成的关系互动,在关系互动中实现知识流、创新流的传递与转化。关联界面作为企业间结点合作、交互、连接、整合的介质以及通道和机制的总和[32],能更好地协调企业间关联资源与能力的规则化、流程化合作,是企业间获取关系租金和竞争优势的重要来源(王瑜,任浩,2014),影响着虚拟组织持续创新的过程与绩效。

现有关于界面管理的研究主要集中在交互作用、联结、系统、流程4个维度,其实质就是组织结点间关系方式及其协调机制的集合。对于由互联网平台连接形成的虚拟组织而言,信息交换与信息共享实际上是向相互合作的成员企业开放各自的成本与需求信息“源代码”(郝斌,任浩,2010),是成员企业间合作创新的基础。在信息交流过程中,知识转化与知识共享得以实现,并在知识交互作用的过程中完成知识创新,通过新知识应用与新要素组合寻找新的成本控制及价值增值点,在此基础上,知识与能力进行二次交互组合,完成系统价值放大。从更深层次来看,虚拟组织借助互联网信息技术为成员企业搭建了一个资源整合平台,从而使界面双方投入专用资产,试图保持长期关联并获取持续关系租金。可见,虚拟组织的界面管理实质上是为了持续创新,通过资源、信息、功能与组织界面的关系协调,使各成员企业核心能力之间涉及的信息、知识、技术、渠道等关键资源要素实现有序流动、利用、优化与整合,以服务于共同的合作目标[33]。换言之,是指通过界面管理为虚拟组织信息共享、流程再造、知识管理、能力重组、资源整合等创新环节营造良好的交互环境,以实现持续创新。基于虚拟组织信息流动与集成、成员企业共享优势资源与核心能力的异质性与互补性、以能力及流程为中心的功能分工,以及职能定位、流程控制、利益分配等组织机制的建立等功能要素,本文认为,虚拟组织界面管理可划分为界面要素及界面关系两个维度。其中,界面要素可分为资源与信息界面、功能界面、组织界面以及跨文化界面4个要素;界面关系可分解为成员企业间关系界面,以及组织与外部环境交互界面2个要素(见图5)。

图4 虚拟组织学习及知识持续创新模型

图5 虚拟组织界面管理系统框架

基于异质资源与互补能力的集成重组,促使合作企业形成了战略依赖、流程性惯例与制度化行为,在降低虚拟组织资源搜索、机遇捕捉与识别决策、创意形成等市场前端界面运作成本的同时,也降低了产品商业化后端市场界面的运营成本。基于互联网络的推力,拓展了资源整合的时空界限,增强了生产柔性,并提高了人的记忆能力与处理速度,从而促进了信息对流、知识更新转移、知识与能力交互、资源要素与生产条件组合等创新资源界面的整合速度,缩短了产品研发周期,降低了创新过程成本。同时,虚拟组织网络为成员企业间、企业与团队、团队与个人提供了接触和交流平台,并从中获取有用的互补性信息和知识,以把握持续创新的方向与路径。由此看来,界面管理在减少合作创新过程成本的同时也强化了互补性资产的培育。

成员企业间在资源、信息视窗上的共识互嵌、依从关系是虚拟组织持续创新的前提。在此基础上形成的机遇识别、产品概念、市场前景预期的认同、跨组织文化经营理念的融合与管理以及创新作业流程中数字化编码语的共识等资源与信息界面,能够在合作创新过程中推动彼此资源与能力的连接、集成与整合,最终形成持续创新的功能链。因此,在资源与信息界面管理上,一是要构建一个高效的资源、信息交流对接平台;二是要围绕市场机遇、市场空间、合作创新绩效统一目标。在功能界面管理与设计上,针对机遇产品或项目,首先,要对产品功能进行解构,形成功能模块,然后依据“业务归核化”法则,将其与参与企业的能力模块相匹配;其次,以流程为中心,对市场调研、研发、设计、供应、制造、仓储、分销、配送等价值链功能结点界面进行集成;最后,运用单元模块化与并行作业方式,实现虚拟组织分布式功能的协同放大,以实现创新功能倍增及总体功能的帕累托改进。在组织界面管理上,重点要对各项配套职能职位进行重新识别、定义及配置,同时要关注合作制度、合作契约、商业信用的安排,按照机遇产品的业务合作流程,厘清关键资源在横向流通、交互、传递及转化过程中的关联关系,明晰组织间、组织及个人3个纵向维度的知识、技术、信息等能力要素的相互支撑及指导性作用机制。在跨文化界面管理上,一是要建立并形成团队文化。虚拟组织实质上是一个以完成机遇产品或项目为目标的团队,合作创新是参与企业应尽的义务;二是要建立信任基础上的关系契约联盟。实质上,虚拟组织的建构创新、4个界面要素的协同管理均是基于信任这一关系契约,它能够降低企业间交易成本,并提高信息流、知识流的交互强度与密度。同时,组织与环境交互关系界面管理的外在表现主要是机遇信息的获取与识别、产品价值交付与顾客效用满足后端市场的新需求及隐性需求的创造与预见,实质上是合作创新过程中知识生产、更新、进化而培育的学习能力与市场创新能力的作用支撑。

综上所述,本文认为,虚拟组织界面管理是集界面设置、功能、信息对接、传递与整合于一体的集成系统,主要实现两方面功能:一是虚拟组织纵向与横向结点间界面资源与能力的识别集成、重组配置、创新转化,通过合作创新实现组织共同目标及合作价值;二是在资源与信息、功能、组织与跨文化界面管理上构建合作机制,尤其是以共赢与共享为前提的合作利益分配机制,这关系到虚拟组织持续合作的意愿及持续创新的动力[34]。因此,界面管理是虚拟组织持续创新的关键。

3.2 运行机理

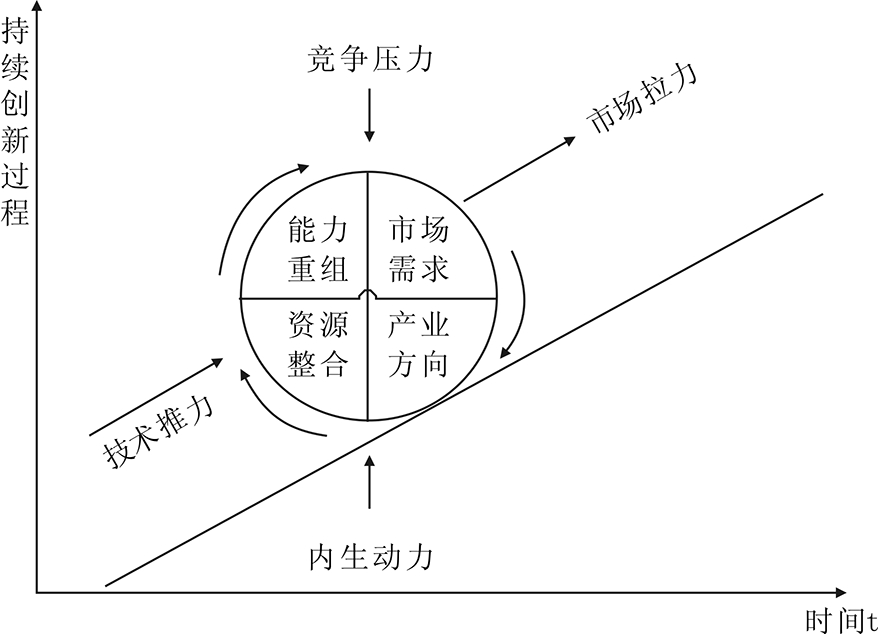

虚拟组织持续创新动力,源于市场机遇与其波及的持续需求空间以及由此形成的需求拉动,与资源整合创新所产生的新知识与技能以及由此形成的技术推动,这两者作为虚拟组织持续创新的双轮驱动,不断整合创新资源进行价值创新,同时产生能力超额租金,以激发成员企业持续合作的意愿及持续创新行为。虚拟组织中的主导企业基于其企业家精神、核心能力及其对市场资源的把控能力,对现有市场机会或潜在市场需求空间具有一定预见力和洞察力,同时在合作创新过程中,能够取悦和吸引客户,增强顾客黏度,不断创造客户新需求及发现隐性需求。虚拟组织持续创新过程,是借助虚拟组织网络平台在信息资源对流及交互作用下创造、更新、进化、转移的新知识,与能力、互补资源二次重组完成创新系统价值放大,通过信息识别、集成及以能力为中心的职能分配流程,形成“机遇—创新—产品—新机遇—创新—新产品……”循环往复迭代的创新转换过程,以实现每个创新循环,推动持续创新进程。同时,虚拟组织创新过程实质上是对创新资源进行集成整合的全过程,创新过程中产生的新知识除了会增强虚拟组织对市场的预见能力与洞察能力外,还会通过知识吸收与转化管道,传递并增强研发技能等智力资本,以提升其技术创新能力,从而引发技术推动虚拟组织创新,该创新循环的启动、构建与实施使虚拟组织在动态环境中形成了一个独特的持续创新系统。学习能力作为虚拟组织持续创新的基础,有助于获取新的知识资产用于创新投入,同时在组织创新过程中进行知识创造,创造的知识又能进一步促进知识创新与新知识创造,形成循环往复迭代的知识资产创新过程。此外,在通过学习增强创新能力及市场预测、应变能力的同时,也提升了虚拟组织共享的核心能力及界面管理能力。为保障虚拟组织持续创新的有序高效运行,可通过构建资源、信息、功能、组织与跨文化界面管理机制,在信息共享、流程再造、知识交互、能力重组、资源整合环境界面上,为虚拟组织持续创新营造良好的创新氛围。从这层意义上,虚拟组织持续创新是一个具有复杂性、动态性的系统工程,在该过程中,创新动力、创新过程、学习能力及界面管理之间交互作用、融合互补、相互制约、协同创新,共同构筑了动态市场环境中的虚拟组织持续创新系统,这便是虚拟组织持续创新的运行机理(见图6)。

本文系统回答了虚拟组织持续创新的内涵与本质,深入剖析了虚拟组织持续创新的运行机理。虚拟组织持续创新实质上是一种面向市场机遇的市场价值创造,它跨越了产业和组织边界,打破了主导价值链条逻辑,以功能虚拟化重组组织价值链条,通过谋求以顾客需求为核心的价值创造,从而获得合作创新绩效。无论是关键资源要素还是核心能力要素,它们作为虚拟组织持续创新的基本要素,统称为创新能力或创新资源。而虚拟组织正是由一系列创新能力或创新资源模块在关联界面管理下所构成的持续创新能力基因组。在进行持续创新时,虚拟组织能够以独特的预见力与洞察力迅速捕捉、识别市场机遇,并形成创意或产品概念。组织反应敏捷性及创新速度性为其持续创新的本质,核心能力或核心资源为其共享、配置创新职能的基础,其通过简化、扩展、分解、任务整合及特征依存性变化等5大创新方法,快速构建组织核心能力,将市场机会通过持续创新转化为顾客价值及商业化价值。

在上述研究的基础上,本文识别了创新动力、创新过程、学习能力、界面管理作为虚拟组织持续创新的关键构件,四者之间交互作用演化了持续创新的内在机理,对虚拟组织持续创新理论的拓展与实践应用具有一定指导及借鉴意义。以此作为虚拟组织持续创新理论的研究背景,未来关于虚拟组织持续创新能力的构建、影响因素的识别及路径实现仍有待进一步研究。

图6 虚拟组织持续创新运作机理

参考文献:

[1] KENNETH PREISS,STEVEN L GOLDMAN,ROGER NAGEL.21st century manufacturing enterprises strategy: an industry led view[R]. Iacocca Institute, Lehigh University, 1991.

[2] 陈剑,冯蔚东.虚拟企业构建与管理[M].北京:清华大学出版社,2002.

[3] 杨敏杰,高长元.基于结构方程模型的虚拟企业合作绩效评价维度研究[J].科技进步与对策,2010(7):108-111.

[4] 邓小健,赵艳萍.基于自组织理论的虚拟企业组织模式研究[J].商业研究,2006(6):136-138.

[5] 陈林,徐伟宣,刘同鑫.试论虚拟企业的经济本质[J].中国管理科学,2000(11):755-760.

[6] 苗盼.虚拟企业:基于比较分析的理论解释及现实意义[J].商业经济研究,2011(14):85-86.

[7] 包国宪,贾旭东.虚拟企业的组织结构研究[J].中国工业经济,2005(10):96-103.

[8] 胡立君.虚拟企业的竞争战略初探[J].数量经济技术经济研究,2000(8):77-81.

[9] 关雪.基于价值链和核心竞争力分析的虚拟企业[J].管理现代化,2001(4):31-33.

[10] POSTI.Europe's21 century policies for sustainable technological innovation [EB/OL] .http://www.essst.uio.no/post/, 1999-06-07.

[11] RODRIGUESZ. Achieving continuous innovation in today′s competitive economy[Z]. Renaissance Executive Forum. Fall,2003.

[12] A C SOOSAY ELT.Developing organizational capacities:a strategic approach to continuous innovation[C].Proceeding of 6th International CI Net Conference,2005:1-12.

[13] BOER H, CAFFYN S, CORSO M, et al. Knowledge and continuous innovation:the CIMA methodology[J].International Journal of Operations & Production Management, 2001, 21(4):490-504.

[14] DAVISON G,HYLAND P. Continuous innovation in a complex and dynamic environment: the case of the Australian health service[J].International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 2006,5(1):41-59.[15] 向刚.企业持续创新:理论研究基础、定义、特性和基本类型[J].科学学研究,2005(2):134-138.

[16] 李支东.企业持续创新:概念、内容与机理[J].江苏商论, 2008(6):117-119.

[17] 解学梅,隋映辉.科技产业集群持续创新的周期演化机理研究[J].科研管理,2008(1):107-114.

[18] 向刚,龙江,陆开文,等.基于持续创新动力、能力和绩效的创新型企业评价研究[J].经济问题探索,2010(12):122-125. [19] 李宇,林菁菁.产业升级的内生驱动及其企业持续创新本质挖掘[J].改革,2013(6):118-127.

[20] 史美林,张艳.虚拟企业——21世纪的企业模式[J].通信学报,1999(9):99-104.

[21] 朱卫东,薛豪娜,王连贵.国外持续创新理论研究综述与展望[J].华东经济管理,2013(4):155-160.

[22] 薛云建.用持续创新破解企业发展宿命[J].企业研究,2010(4):18-21.

[23] BETTY VANDENBOCH,ARGUN SAATCIOGLU,SHARON FAY.Idea management: a systemic view [J].Journal of Management Studies, 2005(2):259-287.

[24] 李支东,黄颖.持续创新的持续模式研究[J].持续经济与管理研究,2009(6):56-58.

[25] 潘辉,刘广平.项目导向型企业知识创新机理研究[J].科技与经济,2011(1):16-19.

[26] 甘志霞.集群分类和传统产业集群的持续创新问题[J].科技进步与对策,2007(1):111-113.

[27] 彭灿.虚拟企业中的组织间知识转移及学习[J].科技进步与对策,2005(3):10-12.

[28] NONAKA I, KONNO N. The concept of "Ba":building a foundation for knowledge creation [J] .California Management Review.1998, 40(3):40-54.

[29] 冯新舟,阎维洁,何自立.虚拟组织中的知识创新与知识管理[J].经济与管理研究,2010(1):66-72.

[30] 孙国强,宋泾溧.网络组织的学习创新机理研究[J].科技管理研究,2010(13):211-213.

[31] 包国宪,王学军,柴国荣.虚拟企业的利益分配与协调研究[J].科技进步与对策,2012(12):123-126.

[32] TAN K C,KANNAN V J,HANDFIELD R B,et al.Supply chain management :an empirical study of its impact on firm performance[J].International Journal of Operations and Production Management,1999,19(10):1034 -1052.

[33] 夏德,程国平.基于广义虚拟企业的界面管理研究[J].管理科学,2004(4):2-6.

[34] 单汨源,李盈.基于卓越绩效模式的企业持续创新机制研究[J].科技进步与对策,2010(8):92-95.

(责任编辑:云昭洁)

Virtual Organization Continuous Innovation: Connotation, Essence and Mechanism

Abstract:The speed of technological revolution and consumer demand to update the Internet to promote and has given rise to the birth of the virtual organization and development, as a new value creation system, virtual organization with ability as the core advantage resources, integrate value chain rapid implementation of the new product and potential product, create value for organizations and customers. This paper clarify the connotation and essence of virtual organization continuous innovation, on this basis, Respectively discusses the continuous innovation of four major components: the virtual organization innovation motivation, innovation process, ability to learn and interface management and the interaction between, proposed the virtual organization operation mechanism of continuous innovation, aims to deepen the study of virtual organization continuous innovation and knowledge.

Key Words:Virtual Organization; Continuous Innovation; Connotation; Essence; Mechanism

微信扫码看作者为您独家介绍本篇论文

DOI:10.6049/kjjbydc.2016070617

收稿日期:2016-09-19 基金项目:国家自然科学基金项目(71272048)

中图分类号:C936

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)02-0001-08