![]()

摘 要:探讨中国企业,特别是科技型企业领导风格、组织情绪能力与组织创造力之间的作用机制是一个重要议题。以我国汽车制造相关企业为研究对象,通过实证调研发现,企业转换型领导显著影响组织情绪能力,组织公民行为在转换型领导对组织情绪能力作用过程中扮演中介作色,集体主义导向在以上作用机制中起调节作用。同时,组织公民行为以组织情绪能力为中介,对组织创造力产生显著影响。在创新驱动战略下,对组织情绪能力前因变量及其如何影响组织创造力进行实证探讨,将进一步深化对企业领导风格、组织情绪能力与组织创造力之间关系的理解,同时也为企业管理实践提供重要参考。

关键词:转换型领导;组织情绪能力;组织创造力;组织公民行为;集体主义导向

在创新驱动发展战略背景下,如何提高组织创造力及创新能力是企业界和学术界共同关注的话题。当前,对组织创造力和组织情绪能力的研究是国际创新管理研究领域的前沿。在复杂社会系统下,由共同工作的个体创造有价值的新产品、新服务、新创新流程等,都是组织创造力的具体体现[1]。国外学者提出,领导风格是组织创造力的重要前因变量,转换型领导强调组织整体使命感和责任感,促使下属在长远目标激励下提出新想法,提升有效性创造力[2,3]。然而,组织创造力的产生是一个复杂过程,在领导风格对组织创造力的交互作用中,存在某种因素影响二者之间的作用过程。当面临创新性工作时,领导者行为易使组织产生不同的情绪反应,从而影响组织创造力[4]。因此,基于组织层面,以情绪能力为核心的相关研究正成为一种重要研究趋势。国外学者对领导风格与组织创造力之间的关系进行了前期阶段性研究,作为当前重要的学术焦点,对情绪能力领域的大多数研究集中在个体层面。而国内对组织情绪能力的研究尚不多见,对组织情绪能力与组织创造力之间关系的实证研究较少。汽车制造行业是我国实现从中国制造到中国创造的代表性引领行业,在当前创新战略驱动下,为实现与国际接轨和适应市场竞争,我国汽车制造企业急需由生产型企业向创新型和研发型企业转型。因此,以汽车制造行业为例,深入挖掘其中促进创新的管理规律具有重要实践意义。

基于此,本文以汽车制造行业研发部门为调查对象,通过多源配对问卷调查发现:转换型领导以组织公民行为为中介变量影响组织情绪能力,而集体主义导向调节转换型领导与组织情绪能力之间以组织公民行为为中介的间接关系,从而形成一个转换型领导、组织公民行为与组织情绪能力之间有调节的中介模型。组织情绪能力对组织创造力有正向影响,组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间起中介作用。本研究成果能够深化企业管理者对于组织层面情绪能力的理解和认知,为企业管理实践提供指导。

1.1 转换型领导与组织情绪能力

根据Burn和Bass[5,6]对转换型领导(Transformational Leadership)的定义,转换型领导是一种互动性领导,通过描绘远景提升员工工作动机和工作热情,通过树立自身典范形象获取员工追随与尊重,鼓励员工克服困难并在关键问题上引导员工创新思维,以实现组织整体目标。同时,关注下属在生活和情感上的个性化需求,通过传递自身理念和道德价值观,达到与下属共同成长和提升的目的。转换型领导包括理想化影响、精神鼓舞、才智启发、个别关怀4个维度。

Bono等[7]认为,转换型领导带有强烈的情感性特征,认为转换型领导可通过引导下属情绪唤起上下级之间的情感依赖。组织情绪能力是组织感知、检测、调控组织情绪资源,并利用组织制度、规范等管理方式疏导、表达内部情绪的能力[8]。作为一种情感性领导,转换型领导本质上是通过人格魅力和榜样力量影响下属,让下属感受到领袖魅力。从情绪角度看,转换型领导就是通过情绪感染下属内心世界,使上下级之间紧密相连,给下属带来信念和价值观指引。转换型领导对员工的才智启发和人性化管理,可让员工感受到被关怀、照顾和喜爱,从而增强员工工作舒适感和信任感,刺激员工更加有效地从事情绪性劳动,激发员工团队意识和组织认同感,从而在工作中表现出更多互助行为和紧密的成员情感联系[9,10]。领导者对下属的关注和支持能够舒缓下属的负面感受,强化下属正面情感。同时也会产生一种积极心境,具有积极心境的个体在解决创造性问题时能够表现出更好的创造力与效能(王桢等,2015;谢玉华,2014)。此外,转换型领导注重激发员工内部动机,关注组织员工的情绪波动,能够将不利于组织发展的内部情绪控制在可接受范围内,引导组织成员形成有利于目标实现的正面情绪[11]。因此,本文提出如下假设:

H1:转换型领导对组织情绪能力具有显著正向影响。

1.2 组织公民行为与组织情绪能力的中介作用

Organ最先提出组织公民行为的概念(Organizational Citizenship Behavior),他认为组织公民行为是员工工作角色之外的自发行为,其与组织内正式奖励无直接关联,但有助于提高组织整体绩效[12]。Podsakoff等[13]将组织公民行为划分为5个维度:责任意识、运动员精神、公民美德、文明礼貌、利他行为,转换型领导往往是判断下属是否具有组织公民行为的重要指标。研究表明,相较于其它领导风格,转换型领导能够促使员工表现出更多组织公民行为[14]。转换型领导通过树立自身典范形象使员工自愿追随,在个人魅力的感召下,员工将组织整体目标与个人目标相结合,为了集体利益而牺牲自身利益,有助于培养员工集体责任感;通过精神鼓舞,鼓励员工在遇到困难时发扬运动员精神,坚持赢得胜利;通过关注员工个人生活和情感需求,使员工感受到来自上级的关怀,从而增强员工在组织中的归属感,提高员工内在工作积极性;才智启发能够提升员工工作技能,满足员工自我实现需求。转换型领导鼓励员工间相互合作、彼此信任,有助于员工对于复杂工作任务的认知和理解,进而获得更多安全感和组织支持感。转换型领导的帮助和支持行为传递了领导对于员工的重视,从而激励员工尝试更多组织公民行为[15]。具有较强组织公民行为的员工,在工作中会表现出更多互助行为,而组织成员之间的互动活动能够加深彼此之间的理解,为成员之间的情感交流提供有利渠道,并增强相互间的情感联系(徐鹏等,2016)。在不鼓励组织公民行为的工作环境中,领导者由于无法为员工提供与其能力相匹配的挑战性工作以及组织内缺乏互动行为,从而抑制了员工能力施展,这种得不到重用的感觉伴随着情绪不满和焦虑,导致情绪枯竭和劳动倦怠,不良情绪扩散不利于组织情绪能力提升[16]。组织成员间的美德和文明礼貌行为能够使成员间和谐相处,这种组织环境能够吸引那些性格偏执、特立独行的人才,更好地提升组织包容性。组织成员利他行为使成员能够理解他人心境,在工作中察觉其他成员细微的情绪变化,并解读背后信息,从而及时调整内部情绪氛围,引导组织整体情绪动向[17-19]。

组织创造力既是一个结果,又是一个过程。为了获取组织创造性结果,组织内个体需参与到特定过程中,如探索未知领域、发现独特解决方案等。作为一种情绪性劳动(孙锐,2015),创造力执行过程受到多种情境因素的影响,如工作动机、工作环境、个人能力等,其中也包括情绪[20]。组织是由个体组成的整体,组织内每个独立个体都会受到个人及他人情绪的影响。情绪对于组织而言是非常重要的概念,组织情绪是组织内所有成员对情绪交换、人际交往、领导风格、组织政策的感知,这种感知反作用于员工个体。积极情绪能够促使个体运用非常规思维和行动方案,寻求更具有灵活性和启发性的信息处理方式解决问题,从而激发创造力的产生[21]。情绪能力运用有助于员工理解领导管理行为,组织情绪能力与组织公民行为是一个相互关联的整体,两者可能存在交互作用而影响个体创造性角色认同,具有创造性角色认同的员工能够更加积极地寻求解决问题的新方法,组织创造力水平也更高[22]。组织情绪能力较强的组织能够为个体提供良好的情绪体验,并在组织内部营造积极、轻松的情绪氛围,为组织内个体提供放松、舒适的情绪体验,使组织内个体自发进入到知识重组与构建中。组织成员也会感受到更多快乐和正能量情绪,内部成员之间也会开展更多探索性互动活动,包括知识共享、合作、建设性冲突和组织学习等。组织公民行为能够促进成员之间自发分享自身经验,有助于增加发散性思维和对信息进行创新性加工,更系统地评判和鉴定问题,进一步提升创造力(占小军,2017)。拥有积极情绪氛围的个体更容易表达与人合作的意愿,而对信息进行分享和交换有利于不同个体之间的思维碰撞,并通过影响个人认知作用于组织创造力。员工对特殊事件的情绪感知影响其工作态度及工作行为,组织公民行为有利于员工换位思考,从而在组织内部引发良好情绪感知,开展更广泛和密切的合作交流活动,塑造组织层面情绪能力,有利于组织内部创新行为的发生[23]。因此,本文提出如下假设:

H2:组织公民行为在转换型领导与组织情绪能力之间起中介作用;

H3:组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间起中介作用。

1.3 集体主义导向的调节作用

Triandis[24]认为,集体主义努力使个人目标与集体目标保持一致,当二者发生冲突时,集体主义者以集体目标为主,不惜牺牲个人利益,集体主义者乐于与他人分享信息资源,行为往往受到集体内其他成员的影响。集体主义与组织内领导行为有密切联系,转换型领导通过理想化影响、精神鼓舞、个性化关怀等将个人目标与组织目标结合在一起,集体主义者以组织整体目标为先,期望个人与集体建立长期发展关系。因此,转换型领导与集体主义具有天然的相似性[25]。

转换型领导对组织公民行为的影响因集体主义导向不同而有所差异(王震,2012)。在组织内人际互动过程中,员工之间的相互影响使得成员模仿彼此行为,但不同员工存在一定差异[26]。低集体主义导向员工个人主义较强,对领导者和其他成员行为不敏感,竞争意识胜于合作,在较强的竞争氛围下,个体间与团队间的沟通交流必然减少,组织成员忠诚度和紧密度在个人主义影响下变得比较松散,当组织资源或者内部关系不能满足个人发展时,员工基于个人利益考虑而离开组织(杜旌,2014);高集体主义导向员工更关注组织内他人,合作观念深入人心,个人将集体利益放在首位,并将自身行为与集体内他人保持高度一致,不会试图打破内部平衡[27-28]。因此,本文提出如下假设:

H4:集体主义导向在转换型领导与组织公民行为之间起调节作用。

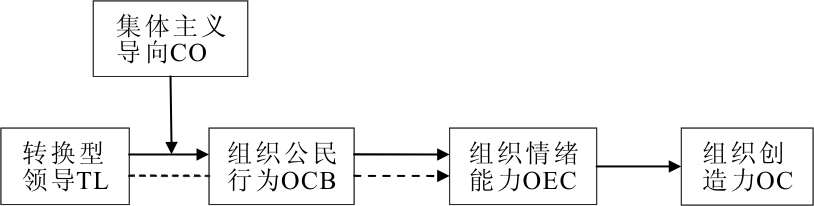

本文假设模型如图1所示。

图1 模型框架

2.1 研究样本与数据收集

本文所选对象主要是国内整车制造企业及汽车零部件生产制造企业研发部门,主要包括中国重汽、上海汽车、东风汽车、三角轮胎、采埃孚转向机、威伯科汽车控制系统、雷帕德弹簧等汽车制造相关企业。为避免同源误差和共同方法偏差问题,本研究采取多源问卷调查方式,其中转换型领导、组织公民行为和集体主义导向问卷由从事研发创新工作的一线员工填写,组织情绪能力和组织创造力由企业研发主管或高层管理者填写。通过纸质版和电子版两种方式发放调查问卷,共发放问卷625份,回收问卷563份,有效问卷469份,问卷回收率为90%,其中有效样本回收率为83.3%,整体情况比较理想。

在469个样本中,从事研发创新工作的员工中男性占比较多,达到73.4%,这与员工工科出身背景相关;在年龄层次上,青壮年(25~35岁)占比较多(71.1%);在受教育程度上,本科和研究生居多,占比为61.7%和29.5%;任职年限上, 3~5年、6~10年和10年以上分布较平均,工作年限在1~2年的较少,只占12.9%;在岗位级别上,以基层为主,占88.4%;其次为中层,占10.1%。从以上信息可见,汽车制造行业中从事研发创新的员工以基层、高学历中青年为主。在企业所有制方面,国有企业占58.7%,民营企业占16.3%,三资企业占25%。

2.2 变量选取与测量工具

本文调查问卷研究变量为转换型领导、组织情绪能力、组织创造力、组织公民行为和集体主义导向。此外,问卷内容还包括调查企业及对象背景资料。问卷采用Likert 五点量表进行测量。其中,1代表非常不符合,5代表非常符合。具体测量工具如下:

(1)转换型领导。采用Avolio和Bass等[29]学者使用的多因素领导问卷(Multifactor Leadership Questionnaire,MLQ)。MLQ量表是区分有效领导者与无效领导者的重要工具,容易操作,具有良好信度和效度,其包括理想化影响、精神鼓舞、个别关怀、才智启发4个方面。转换型领导测量问卷共20个题项,代表性题项有:“我的主管是我值得追随学习的典范”、“我的主管能促使我投入当前工作任务”、“我的主管能在我困惑时给予指导”等。

(2)组织情绪能力。参考Akgü等[30]、Huy等[31]的测量工具,结合对中国重汽集团技术中心研发人员及沃德零部件研发部门员工的深度访谈,对相关题项进行补充修改,形成了组织情绪能力测量问卷,其包括鼓舞、自由表达、情感体验、合作交流、组织包容、身份认同6个方面。此问卷经过访谈修改和专家效度检验后,在长春一汽、长安汽车、江淮汽车等11家大型整车制造企业进行预测试,经项目检验、信效度检验及内容修订后,最终形成正式测量量表。此问卷包括20个测量题项,代表性题项有:“我所在企业有能力调节和疏导组织内部负面情绪”、“我所在企业中,不同群体情绪之间有相互沟通的渠道和桥梁”、“员工能察觉到细微的组织情绪线索并能解读、理解背后信息”等。

(3)组织创造力。本研究采用Lee和Choi[32]开发的组织创造力量表,共5个测量项目。代表性题项有:“我所在企业产生了很多关于产品和服务的新想法”、“我所在企业通过营造环境促使产生关于产品和服务的新想法”等。

(4)组织公民行为。本研究采用Farh、Zhong和Organ[33]开发的组织公民行为量表,共10个测量项目。代表性题项有:“我能主动为同事提供帮助”、“我和同事保持和谐的人际关系”、“我平时节约和保护企业财产资源”等。

(5)集体主义导向。本文采用Dorfman和Howell[28]编制的量表,将集体主义作为一个整体维度考虑,共5个测量题项。代表性题项有:“我所在企业认为,被你的工作群成员接受是非常重要的”、“我所在企业认为,群体成功比个人成功更重要”等。

(6)控制变量。本研究选择性别、年龄、教育程度、工作年限、岗位级别5个人口统计学变量作为控制变量,其中对性别作虚拟变量处理,男性为“1”,女性为“2”;年龄以4段划分,从1~4分别代表小于25岁、25~35岁、35~45岁、45~60岁;教育程度从1~4分别代表高中、大专、本科、研究生4个级别;工作年限按4个段划分:1~2年、3~5年、6~10年、10年以上;岗位级别从1~3分别代表高层、中层、基层;按照所有制形式,将企业属性分为国有企业、民营企业、三资企业(含港澳台)。

3.1 测量工具信度与效度

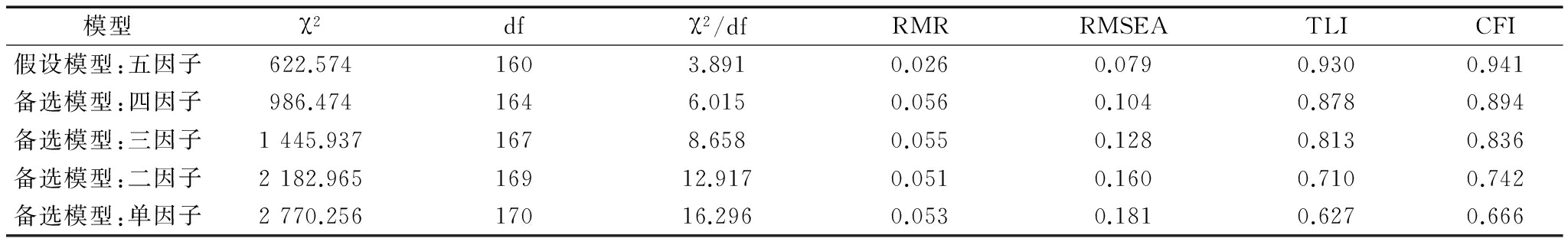

在进行假设检验前,先对各测量工具信度进行检验。检验结果表明,转换型领导量表的Cronbach′s α信度系数为0.96,组织公民行为量表的Cronbach′s α信度系数为0.92,组织情绪能力量表的Cronbach′s α信度系数为0.96,组织创造力量表的Cronbach′s α信度系数为0.93,集体主义量表的Cronbach′s α信度系数为0.80,各量表均具有较好信度。对转换型领导、组织公民行为、组织情绪能力、组织创造力、集体主义导向5个变量进行验证性因子分析(CFA),以检验变量间的区分效度。转换型领导、组织公民行为、组织情绪能力、组织创造力、集体主义导向对应的五因子模型验证性因子分析拟合指数为:χ2=622.574;χ2/df=3.891;RMR=0.026;RMSEA=0.079;TLI=0.930;CFI=0.941。本文进一步检验了四因子模型、三因子模型、二因子模型和单因子模型,并与五因子假设模型进行比较,如表1所示。由拟合结果指标可知,五因子假设模型在主要指标上均优于其它备选模型,本研究涉及的4个测量构思具有良好区分效度。

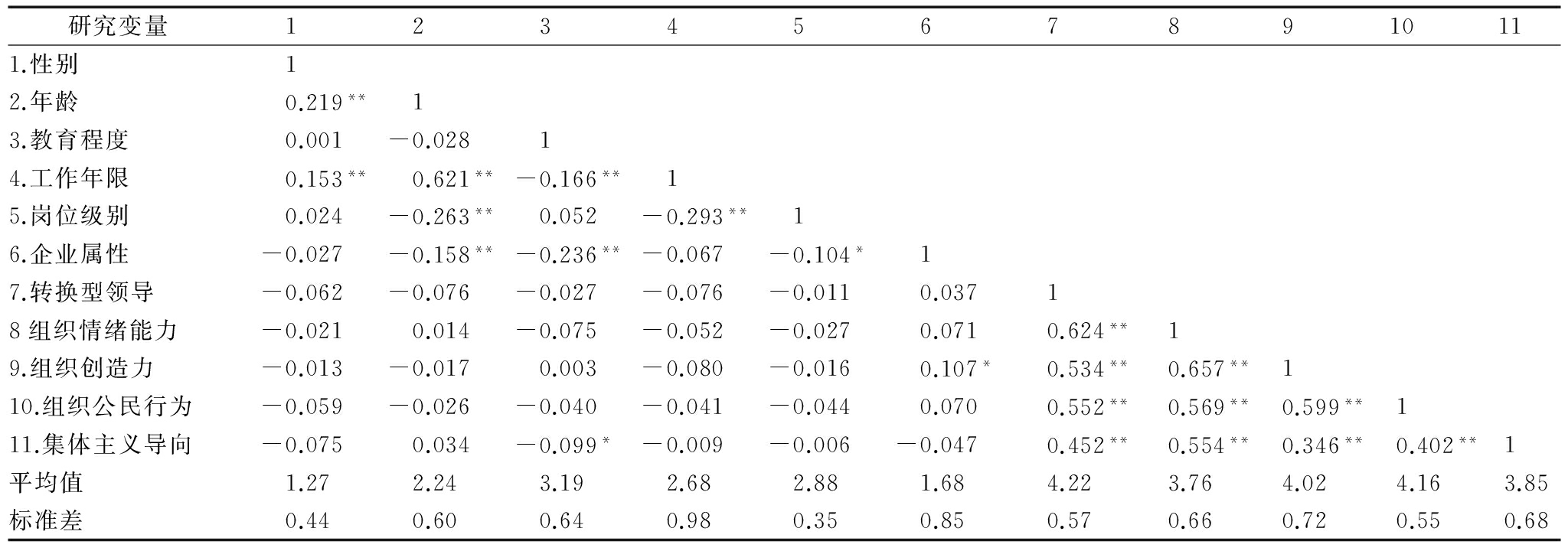

3.2 研究变量描述性分析

研究变量均值、标准差及相关系数描述性结果见表2。结果表明,转换型领导和组织情绪能力显著正相关,组织情绪能力与组织公民行为正相关,集体主义导向与组织公民行为显著正相关,因变量与结果变量之间具有较高的相关性,为后续回归分析提供了条件。

表1 验证性因子分析拟合指标

模型χ2dfχ2/dfRMRRMSEATLICFI假设模型:五因子622.5741603.8910.0260.0790.9300.941备选模型:四因子986.4741646.0150.0560.1040.8780.894备选模型:三因子1445.9371678.6580.0550.1280.8130.836备选模型:二因子2182.96516912.9170.0510.1600.7100.742备选模型:单因子2770.25617016.2960.0530.1810.6270.666

表2 研究变量均值、标准差及相关系数

研究变量12345678910111.性别12.年龄0.219**13.教育程度0.001-0.02814.工作年限0.153**0.621**-0.166**15.岗位级别0.024-0.263**0.052-0.293**16.企业属性-0.027-0.158**-0.236**-0.067-0.104*17.转换型领导-0.062-0.076-0.027-0.076-0.0110.03718组织情绪能力-0.0210.014-0.075-0.052-0.0270.0710.624**19.组织创造力-0.013-0.0170.003-0.080-0.0160.107*0.534**0.657**110.组织公民行为-0.059-0.026-0.040-0.041-0.0440.0700.552**0.569**0.599**111.集体主义导向-0.0750.034-0.099*-0.009-0.006-0.0470.452**0.554**0.346**0.402**1平均值1.272.243.192.682.881.684.223.764.024.163.85标准差0.440.600.640.980.350.850.570.660.720.550.68

注:*和**分标表示p<0.05,p<0.01

3.3 回归分析

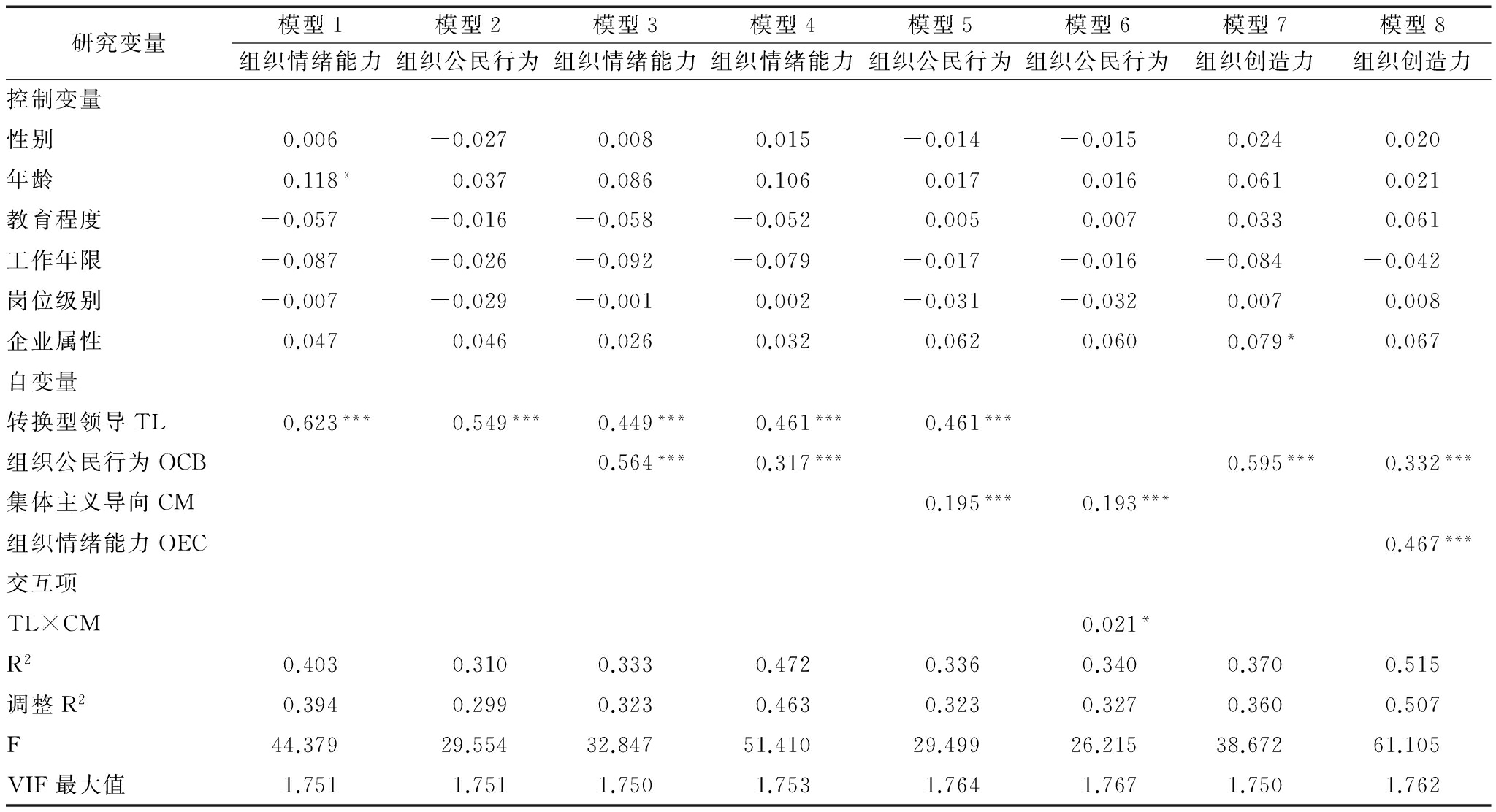

本研究采用多元回归分析法进行假设检验。首先,对转换型领导与组织情绪能力之间的影响作用进行分析。由表3模型1可知,在控制性别、年龄、教育程度、工作年限、岗位级别、企业属性等变量后,转换型领导对组织情绪能力有显著正向影响(β=0.623,p<0.001),调整后R2为0.394,解释了因变量39.4%的变异量,假设H1得到支持。其次,分析转换型领导对组织公民行为的影响。由模型2可知,转换型领导对组织公民行为有显著正向影响(β=0.549,p<0.001)。再次,由模型3和模型4可知,在加入组织公民行为变量后,组织公民行为对组织情绪能力具有正向影响(β=0.317,p<0.001)。同时,转换型领导对组织情绪能力的影响作用仍然显著,但回归系数降低到β=0.449(p<0.001)。结果表明,组织公民行为在转换型领导与组织情绪能力之间起部分中介作用。最后,由模型7和模型8可知,组织公民行为对组织创造力有显著正向影响(β=0.595,p<0.001),在加入组织情绪能力变量后,组织情绪能力对组织创造力具有正向影响作用(β=0.467,p<0.001)。同时,组织公民行为对组织创造力的影响作用仍然显著,回归系数降至β=0.332(p<0.001),组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间起部分中介作用。

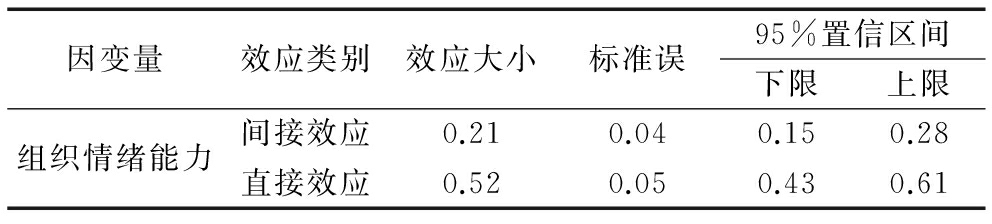

本研究采用SPSS Process置信区间宏程序bootstraping方法进一步检验组织公民行为和组织情绪能力的中介效应。根据bootstraping方法检验标准,若自变量到中介变量及中介变量到因变量的回归系数乘积项显著不为零,则中介效应得以验证[34]。由表4可知,转换型领导通过组织公民行为影响组织情绪能力的间接效应为0.21,标准误差为0.04,置信区间为[0.15,0.28],转换型领导影响组织情绪能力的直接效应为0.52,标准误差为0.05,置信区间为[0.43,0.61]。以上置信区间均不包含零点。因此,组织公民行为在转换型领导与组织情绪能力之间的中介效应比较显著,假设H2得到验证。

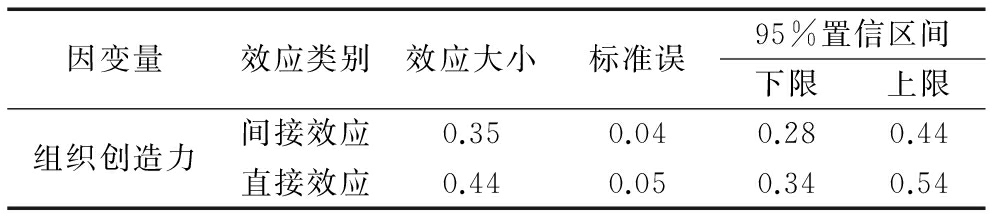

由表5可知,组织公民行为通过组织情绪能力影响组织创造力的间接效应为0.35,标准误为0.04,置信区间为[0.28,0.44],组织公民行为影响组织创造力的直接效应为0.44,标准误为0.05,置信区间为[0.34,0.54],置信区间均不包含零点。因此,组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间的中介效应显著,假设H3得到验证。

3.4 集体主义导向、组织公民行为有调节的中介效应

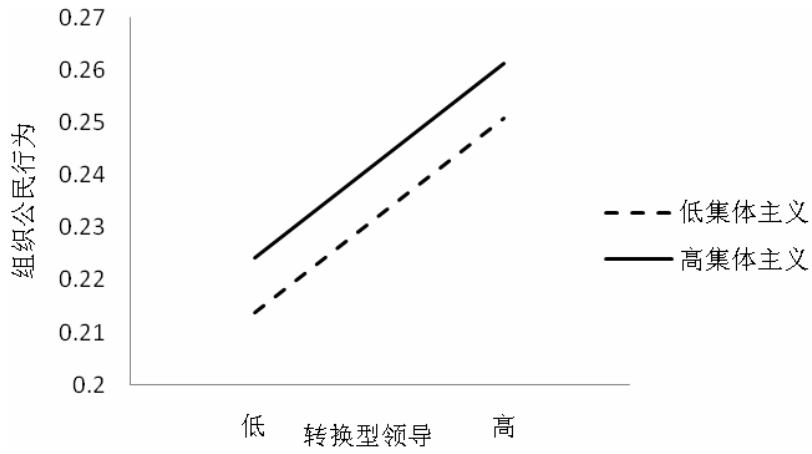

本研究采用多元回归法和SPSS Process置信区间宏程序检验集体主义导向在转换型领导、组织公民行为对组织情绪能力作用路径中的调节效应。首先,由表3回归模型5和模型6可知,集体主义导向对组织公民行为具有正向影响(β=0.195,p<0.001),转换型领导和集体主义导向交互项对组织公民行为具有正向影响(β=0.021,p<0.05)。根据回归模型相关数据绘制交互效应图。如图2所示,集体主义导向在转换型领导对组织公民行为中起调节作用。在高集体主义导向下,转换型领导有利于组织成员表现出更多组织公民行为,这为有调节的中介效应检验奠定了基础。

表3 研究变量回归分析

研究变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8组织情绪能力组织公民行为组织情绪能力组织情绪能力组织公民行为组织公民行为组织创造力组织创造力控制变量性别0.006-0.0270.0080.015-0.014-0.0150.0240.020年龄0.118*0.0370.0860.1060.0170.0160.0610.021教育程度-0.057-0.016-0.058-0.0520.0050.0070.0330.061工作年限-0.087-0.026-0.092-0.079-0.017-0.016-0.084-0.042岗位级别-0.007-0.029-0.0010.002-0.031-0.0320.0070.008企业属性0.0470.0460.0260.0320.0620.0600.079*0.067自变量转换型领导TL0.623***0.549***0.449***0.461***0.461***组织公民行为OCB0.564***0.317***0.595***0.332***集体主义导向CM0.195***0.193***组织情绪能力OEC0.467***交互项TL×CM0.021*R20.4030.3100.3330.4720.3360.3400.3700.515调整R20.3940.2990.3230.4630.3230.3270.3600.507F44.37929.55432.84751.41029.49926.21538.67261.105VIF最大值1.7511.7511.7501.7531.7641.7671.7501.762

注:N=469;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001;表中交互项在乘积之前作了中心化处理

表4 组织公民行为中介效应bootstraping检验

因变量效应类别效应大小标准误95%置信区间下限上限组织情绪能力间接效应0.210.040.150.28直接效应0.520.050.430.61

表5 组织情绪能力中介效应bootstraping检验

因变量效应类别效应大小标准误95%置信区间下限上限组织创造力间接效应0.350.040.280.44直接效应0.440.050.340.54

图2 集体主义导向在转换型领导对组织公民行为中的调节作用

本研究运用Process宏置信区间程序bootstraping

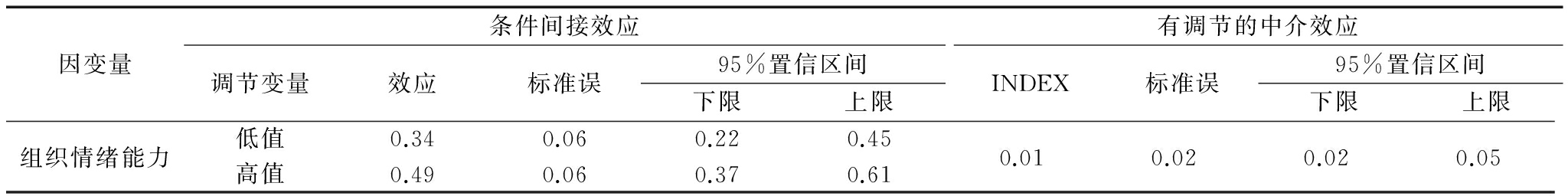

分析检验调节变量条件间接效应,如表6所示。由条件间接效应分析可知,当集体主义导向处于较低水平时,转换型领导通过组织公民行为影响组织情绪能力的间接效应为0.34,标准误差为0.06,置信区间为[0.22,0.45];当集体主义导向处于较高水平时,转换型领导通过组织公民行为影响组织情绪能力的间接效应为0.49,标准误差为0.06,置信区间为[0.37,0.61]。以上置信区间都不包含零点,说明无论集体主义导向处于高值还是低值,转换型领导通过组织公民行为影响组织情绪能力的间接效应都比较显著。

在这种情况下,仅仅依靠条件间接效应的分析不足以判定是否存在有调节的中介效应,因此表6右半部分为相关判定指标INDEX[35-36]。由分析结果可知,集体主义导向对转换型领导通过组织公民行为影响组织情绪能力间接关系存在调节作用的判定指标为0.01,标准误差为0.02,置信区间为[0.02,0.05]。由于以上置信区间不包括零点,因此,集体主义导向和组织公民行为在转换型领导对组织情绪能力作用中有调节的中介效应比较显著,假设H4得到验证。

表6 有调节的中介效应bootstraping检验

因变量条件间接效应调节变量效应标准误95%置信区间下限上限有调节的中介效应INDEX标准误95%置信区间下限上限组织情绪能力低值0.340.060.220.450.010.020.020.05高值0.490.060.370.61

本文通过对汽车制造企业开展问卷调查,探讨转换型领导、组织情绪能力对组织创造力的影响机制,通过实证分析得出以下结论:转换型领导对组织情绪能力具有正向影响作用;组织公民行为在转换型领导与组织情绪能力之间起部分中介作用;集体主义导向调节转换型领导与组织情绪能力以组织公民行为为中介的间接关系;组织情绪能力对组织创造力具有正向影响作用,组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间起部分中介作用。

(1)关于组织情绪能力,国际研究方兴未艾,国内相关研究并不多见。本文对于转换型领导正向影响组织情绪能力研究假设的验证和组织公民行为中介作用的验证表明,转换型领导包含的理想化影响、精神鼓舞、才智启发、个别关怀均会对组织情绪能力具有一定促进作用,此研究结论证明转换型领导和组织公民行为是影响组织情绪能力的重要前因变量,拓展了领导风格理论和组织行为理论研究视角,也是组织情绪能力相关研究的重要发现。

(2)本研究发现,集体主义导向和组织公民行为在转换型领导与组织情绪能力之间起有调节的中介作用。当组织内集体主义导向较强时,组织成员感知与行为趋于统一,领导者鼓舞和关怀有助于增强组织凝聚力,促进组织成员行为一致,转换型领导对组织公民行为的影响作用更强,进而对组织情绪能力的影响作用也更强。反之,当组织内集体主义导向较弱时,个人主义占主导作用,领导者的影响在个人身上产生不同作用,组织成员更关注自身情绪感受而忽略组织整体统一,成员之间的相互抵制和竞争将降低组织一致性和行动力,转换型领导对组织公民行为的影响作用也会减弱,进一步对组织情绪能力的影响作用也会弱化。本研究将领导与组织情绪能力关系置于特定中国文化情境下,挖掘集体主义导向情境作用,为组织情绪能力理论发展提供情境支持。

(3)组织情绪能力在组织公民行为与组织创造力之间起部分中介作用。创造力的产生是一种情绪加载过程,不但需要组织成员之间的互助协作,还需要组织情感支撑。作为组织内部情绪调节器,具备较强情绪能力的组织能够调节和疏导内部成员不良情绪感知,营造舒适轻松的工作环境,有利于组织创造力水平提升。本研究从组织情绪能力层面分析,拓展了组织创造力前因变量研究领域。

从管理实践方面,随着社会不断进步与发展,企业员工对于精神和情感方面的需求越来越高于物质需求,企业情绪能力的重要性逐渐凸显。本研究分析组织情绪能力重要影响因素,验证中国企业背景下领导风格和组织公民行为对于组织情绪能力的积极作用,也为企业提升组织情绪能力、增强企业创造力提供了指导和借鉴。

本研究还存在一定局限和不足。首先,本文属于横断面研究,不能严格说明变量间的因果关系,在未来研究中,应考虑采取纵向研究设计,在不同时间点收集数据;其次,在围绕组织情绪能力研究中,选取的领导风格变量有限,今后可关注其它类型领导风格(如交易型领导)的影响作用;再次,本研究仅选取了集体主义导向这一调节变量,是否还存在调节转换型领导与组织情绪能力之间关系作用的其它变量,值得进一步探讨。

参考文献:

[1] WOODMAN R W,SAWYER J E.Toward a theory of organizational creativity[J].Academy of Management Review,1993(18):293-321.

[2] ZHANG A,TSUI A,WANG D.Leadership behaviors and croup creativity in chinese organizations:the role of croup processes[J].The Leadership Quarterly,2011,22(5):851-862.

[3] 孙永磊,宋晶.双元领导风格、组织柔性与组织创造力[J].中国科技论坛,2015,2(2):114-119.

[4] 嵩坡,龙立荣.员工情感与创造力:一个动态研究模型[J].管理评论,2015,27(5):157-170.

[5] BURNS J M.Leadership[M].New York:Harper&Row,1978:110-121.

[6] BASS B M.Leadership and performance beyond expectations[M].New York:Free Press,1985.

[7] BONO J E,FOLDES H J,VINSON G,MUROS J P.Workplace emotions:the role of supervision and leadership [J].Journal of Applied Psychology,2007,92(5):1357-1367.

[8] 孙锐,赵晨.战略人力资源管理、组织情绪能力与组织创新——高新技术企业部门心理安全的作用[J].科学学研究,2016,34(12):1664-1673.

[9] 刘小禹,孙敏健,周禹.变革/交易型领导对团队创新绩效的权变影响机制——团队情绪氛围的调节作用[J].管理学报,2011,6(8):857-864.

[10] 张敏,张一力.任务紧迫性下关系嵌入、情绪劳动及个体创新行为的关系研究[J].管理工程学报,2015,2(29):19-31.

[11] GEORGE J M,ZHOU J.Dual tuning in a supportive context:joint contributions of positive mood,negative mood,and supervisory behaviors to employee creativity[J].Academy of Management Journal,2007,50(3):605-622.

[12] ORGAN D W.Organizational citizenship behavior:the good soldier syndrome [Z].1988:13-68.

[13] PODSAKOFF P M,MOORMAN R H.Transformational leader behavior and their effects on followers′trust in leader,satisfaction,and organizational citizenship behaviors[J].Leadership Quarterly, 1990,1(2):107-142.

[14] 解志韬,田新民,祝金龙.变革型领导对组织公民行为的影响:检测一个多重中介模型[J].科学学与科学技术管理,2011(3):167-173.

[15] 陈震明,林亚清.政府部门领导关系型行为影响下属变革型组织公民行为吗?——公共服务动机的中介作用和组织支持感的调节作用[J].公共管理学报,2016,13(1):11-22.

[16] 陈颖媛,邹智敏,潘俊豪.资质过剩感影响组织公民行为的情绪路径[J].心理学报,2017,49(1):72-82.

[17] 刘朝,张欢,王赛君,等.领导风格、情绪劳动与组织公民行为的关系研究——基于服务业企业的调查数据[J].中国软科学,2014(3):119-135.

[18] YOSHIDA D T,SENDJAYA S,HIRST G.Does servant leadership foster creativity and innovation? a multi-level mediation study of identification and prototypically[J].Journal of Business Research,2014,67(7):1395-1404.

[19] HERRMANN D,FELFE J.Effects of leadership style,creativity technique and personal initiative on employee creativity[J].British Journal of Management,2014,25(2):209-227.

[20] 王国猛,孙昊信宜.情绪创造力对员工创新行为的影响:情绪社会构建理论的视角[J].心理科学,2016,39(1)124-130.

[21] AMABILE T M,CONTI R,COON H.Assessing the work environment for creativity[J].The Academy Management Journa1,1996,39(5):1154-1184.

[22] 黄勇,彭纪生.情绪对创造力的影响——情感承诺的中介作用[J].软科学,2016,30(7):81-87.

[23] 汤超颖,艾树,龚增良.积极情绪的社会功能及对团队创造力的影响——隐性知识共享的中介作用[J].南开管理评论,2011,14(4):129-137.

[24] TRIANDIS H C.Individualism and collectivism[J].Boulder Colorado:West View Press,1995.

[25] 杜旌.集体主义对个人创新影响的理论探索[J].科技进步与对策,2013,2(30):9-13.

[26] BANDURA A.Social cognitive theory in cultural context[J].Applied Psychology:An International Review,2002(51):269-290.

[27] 马喜芳,颜世富.创业导向对组织创造力的作用机制研究——基于组织情境视角[J].研究与发展管理,2016,28(2):73-84.

[28] HOFSTEDE G.Cultures and organizations:software of the mind[M].London:McGraw-Hill,1991.

[29] BASS B,AVOLIO B J.Multifactor leadership questionnaire (form sx.rater) center for leadership studies [D].School of Management Binghamton University,1991.

[30] AKGÜN A E,KESKIN H,BYRNE J.Organizational emotional capability,product and process innovation and firm performance:an empirical analysis[J].Journal of Engineering anf Technology Management,2009(3):103-130.

[31] HUY Q H.Emotional capability,emotional intelligence,and radical change[J].Academy of Management Review,1999,24(2):325-345.

[32] LEE H,CHOI B.Knowledge management enablers,processes,and organizational performance:an integrative view and empirical examination[J].Journal of Management Information Systems,2003,20(1):179-228.

[33] FARH J L,ZHONG C B,ORGAN D W.Organization citizenship behavior in the People's Republic of China[J].Organization Science,2004,2(15):241-253.

[34] DORFMAN P W,HOWELL J P.Dimensions of national culture and effective leadership patterns:hofstederevisited [J].Advancesin International Comparative Management,1988,5(3):127-150.

[35] 陈笃生,王重鸣.组织变革背景下员工角色超载的影响作用:一个有调节的中介模型[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2015(3):143-157.

[36] HAYES A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:a regression-bassed aproach[M].New York :Guilford Press,2013.

(责任编辑:王敬敏)

Transformational Leadership, Organizational Emotional Capability and Organizational Creativity: A Moderated Mediation Model

Abstract:It is a meaningful research topic to explore the relationship between the leadership style, organizational emotional capability and organizational creativity of Chinese enterprises, especially in science and technology enterprises. Based on China's automobile manufacturing enterprises as the research object, through the empirical research found that transformational leadership dramatically affects the organizational emotional capability, organizational citizenship behavior in the role of transformational leadership on organizational ability of emotions play in the process of mediation get worked up, collectivism orientation in the above mechanisms moderating role, at the same time, organizational emotional capability in the mediation role between organizational citizenship behavior and organizational creativity. This research is under the innovation-driven strategy on organizational emotional capability before the dependent variable and its impact on organizational creativity in the empirical study, will further deepen understanding of the relationship between enterprise leadership style, organizational emotional capability and organizational creativity, and provides important enlightenment to enterprise's management practice.

Key Words:Transformational Leadership; Organizational Emotional Capability; Organizational Creativity; Organizational Citizenship Behavior; Collectivism Orientation

DOI:10.6049/kjjbydc.2017020405

中图分类号:F272.91

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)18-0131-08

收稿日期:2017-04-18

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71172109)