摘 要:在分析企业技术创新效率相关研究的基础上,引入“摄取—同化—生长—利用”这一生态过程和能流概念解释企业技术创新效率,利用分形理论将企业技术创新生态分为内外两类生态系统,构建了“一个链条、两类生态、四种关系”的双生态模型。该模型体现了平衡、循环、发展等生态理念和管理哲学思想。梳理了创新生态系统下企业技术创新效率分析思路,为后续理论与实证研究搭建了概念框架。

关键词:企业技术创新;创新效率;双生态模型;概念框架

从经济学视角看,技术创新本质上是一个投入产出过程,其根本目的是追求更高的技术创新效率。从管理学视角看,以企业为主体的技术创新过程具有高度复杂性,从创新源获取到商业化实现涉及多阶段、多环节和多要素。因此,技术创新效率不仅受生产投入要素的影响,而且受管理以及创新环境的影响。以新能源汽车产业为例,近年我国通过出台各项产业政策和财政补贴等促进企业技术研发与生产销售,有力推动了新能源汽车产业技术创新[1-2],使比亚迪、宇通客车等一大批国内优秀企业脱颖而出[3-4],但是也出现了部分企业在缺乏核心技术的情况下东拼西凑,利用国家政策漏洞大肆“骗补”的现象[5],扰乱了原本正常的市场秩序。由此可见,提升企业技术创新效率,必须对企业技术创新活动的诸多因素进行综合研究。

从20世纪末开始,部分学者尝试把生态学理论应用于创新领域,以解决技术创新相关问题。2004年美国竞争力委员会在《创新美国:在充满挑战和变革的世界中繁荣昌盛》的研究报告中首次提出创新生态系统(innovation ecosystem)概念[6],此后企业技术创新生态系统理论研究相继展开,其目的是借鉴生态学理论与方法提升企业技术创新效率。企业技术创新生态系统相关理论认为,企业与其它互补性组织及创新环境可以看作是一个类似于自然界中不同种群之间相互作用的生态系统,具有企业技术创新过程的多边性、复杂性、网络性和动态性,强调创新主体间的竞合关系[7]。然而,现有针对企业技术创新生态系统创新效率的研究普遍存在不足,主要表现为:①没有明确企业技术创新效率的生态学本质,在采用生态学方法研究企业技术创新系统时,继续沿用技术经济学中的投入-产出范式研究创新效率,使得创新效率与创新系统间缺乏生态学意义上的内在一致性;②企业被视为一个整体或者“黑箱”,简单理解为一个投入产出转换器,既忽视了企业家在创新管理中的重要作用,也忽视了企业内部创新组织的作用[7];③在实证研究中,设计创新效率影响变量时未注意其内在关联的特殊性和协同性,存在一定的不系统、不完善[8-9]。导致上述问题的根本原因是企业技术创新效率研究缺乏生态学意义上的系统框架。因此,本文将把技术创新效率与创新生态系统紧密结合,使企业技术创新效率测度方法和影响因素在理论框架上实现整合并在研究思路上体现一致性与生态性。

1.1 生态效率概念界定

生态系统(ecosystem)是指在自然界的一定空间内,生物与环境之间交互作用,不断进行物质和能量交换,并由物质流和能量流连接而成的一个统一体。能量流是推动和维持生态系统运行的重要动力,生物体对能量的摄取和利用效率影响食物链层级,决定生物群落数量和结构。因此,生态学中常利用食物链上的能流参数来评价生态系统效率。生态效率(ecological efficiency)通常是指生态系统中任何能流参数在不同营养级之间或同一营养级内部的比值关系。一般来说,食物链越长,营养级数目越多;食物链越多,能流关系越复杂,营养结构也越复杂。从这个意义上讲,生态效率是度量食物链上能流效率的生态学指标。

现有生态学文献中生态效率有多种定义和解释,含义丰富,因此有必要对生态效率的重要概念进行统一界定。

首先,需要定义能流参数。I(摄取或吸收)表示一个生物(生产者、消费者或分解者)摄取的能量;A(同化)表示动物消化道内被吸收的能量;R(呼吸)表示新陈代谢和各种生命活动中消耗的能量;P(生产量)表示呼吸消耗后净剩的能量且以有机物的形式保存在生态系统中。对于植物而言,P是净初级生产量(Net Primary Production,NPP);对于动物而言,P是减去消耗后的生产量,即P=A-R。

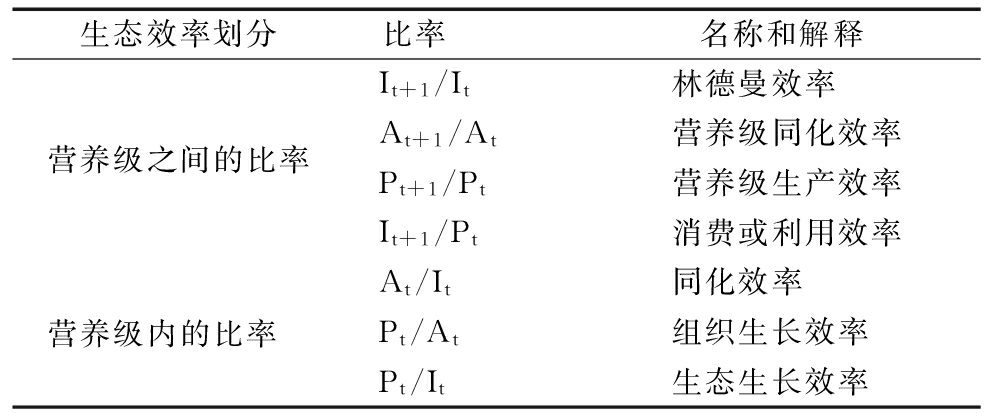

其次,利用上述参数表示生态系统中的能流效率,具体见表1。生态学研究中有人将能流线上不同点的能量比值称为传递效率(transfer efficiency)或生态效率,也有学者将不同营养级之间的同化效率称为生态效率。尽管这些生态效率的计算方法不同,但都描述了生态系统中生物对能量的传递效率。一般认为林德曼效率才是生态效率,在生态学中其表示为同化效率、生长效率和利用效率的乘积[10]。即:

![]() =

=![]() ×

×![]() ×

×![]()

表1 各种类型的生态效率

生态效率划分比率 名称和解释 营养级之间的比率It+1/It林德曼效率At+1/At营养级同化效率Pt+1/Pt营养级生产效率It+1/Pt消费或利用效率营养级内的比率 At/It同化效率Pt/At组织生长效率Pt/It生态生长效率

注:t代表当前营养级,t+1代表下一营养级,效率比只在分子与分母采用相同度量单位时才有意义

1.2 生态学视角下的企业技术创新效率

从生态效率角度,技术创新是企业通过初始研发投入或者摄取上一营养级创新种群的产出,经过同化吸收后形成新的创新产出,以供下一创新种群使用的能量流动过程。与自然生态系统的能流单向衰减不同,企业技术创新既是能量传递过程,也是价值创造过程,既是能流链,也是价值链[11]。因此,本文将企业技术创新过程中的“能量”定义为初始投入或创新产出的经济价值,企业技术创新效率则可以定义为创新生态系统中创新企业对初始创新投入或前一创新种群创新产出中所含能量的转化效率。

企业技术创新效率可以进一步划分为能量传递效率和报偿反馈效率。能量传递效率是创新企业对创新投入或前一创新种群创新产出中所含能量的吸收利用效率,在性质上接近林德曼效率。另外,为了维持创新活动的循环开展,企业必须对能量传递过程中的合理损耗进行经济补偿,生态学中通常把后一营养级对前一级营养级的正面影响称作“报偿反馈”。报偿反馈在自然界中非常普遍。有研究表明,在东非草原上,羚羊群的牧食增加了草的净生产量(NPP),即植物被取食时的生长要大于未被取食时的生长[10]。报偿反馈机制体现了生态系统生物体之间相互作用、相互影响、互利共生的一般关系。本文把创新种群补偿前一创新种群产出的效率称为报偿反馈效率。能量传递效率和报偿反馈效率分别从相反方向描述了企业创新活动的主要过程,两者相互继起,循环往复。

企业技术创新的生态学本质是一个能量转化过程。与生物体吸收外部能量后经过同化和生长过程,最后其能量被其它物种摄取一样,企业技术创新过程也可以理解为从研发投入到产品生产制造与销售,最后实现创新价值的过程,即摄取(It)—同化(At)—生长(Pt)—利用(It+1)的过程。创新能量在不同技术研发环节或阶段表现为不同数值,利用不同环节或阶段的创新能流数据进行对比分析,可以深入了解企业技术创新效率。

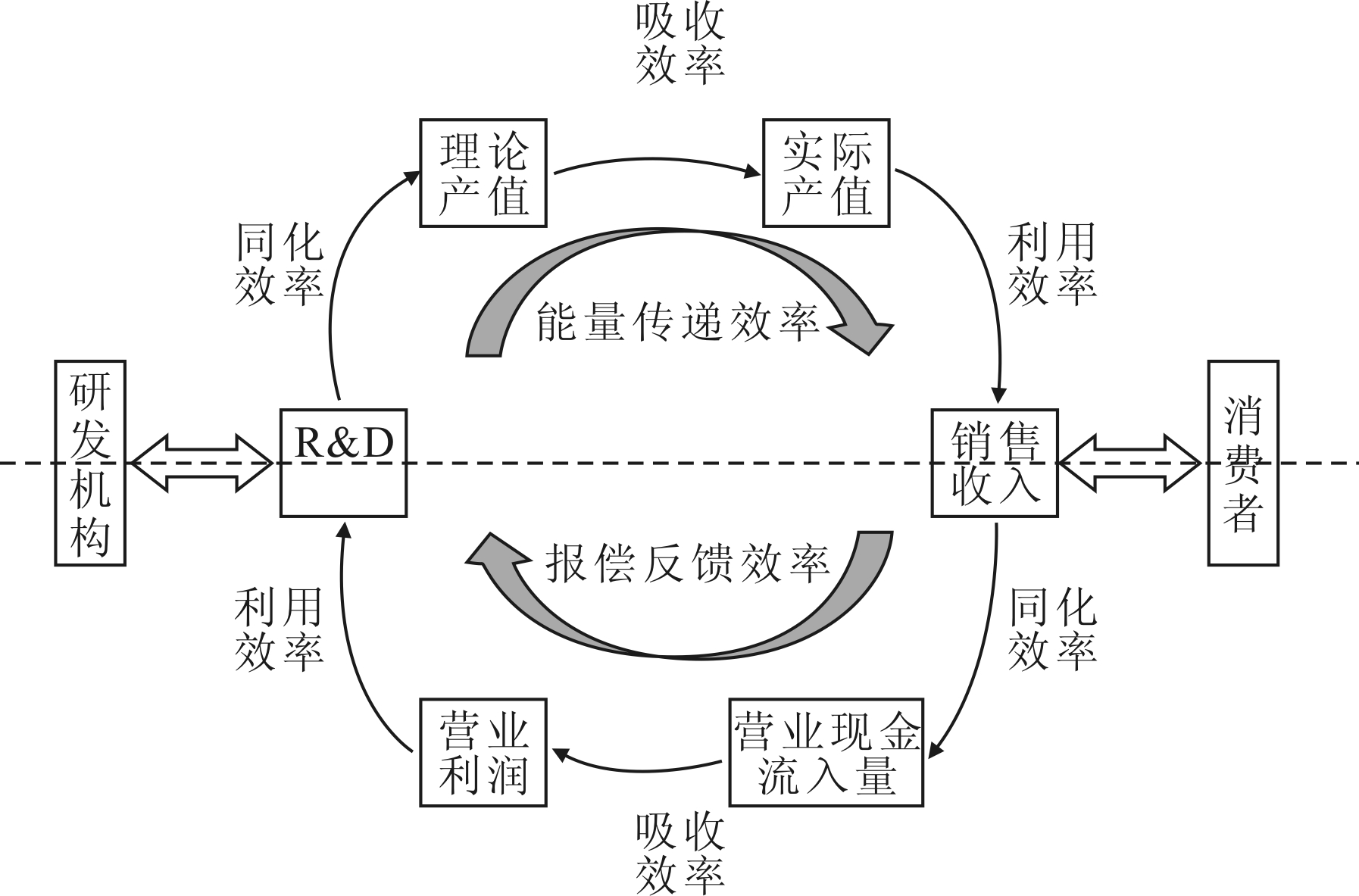

2.1 能量传递效率分解

能量传递效率在性质上非常接近林德曼效率,因此可以将能量传递效率按照创新能量流动的摄取—同化—生长—利用过程,分解为同化效率(At / It )、生长效率(Pt / At)和利用效率(It+1/ Pt)的乘积。其中,同化效率为企业各种研发投入转化为新产品理论产值的效率,主要反映最优生产工艺条件下企业研发部门对研发投入的利用效率;生长效率为新产品理论产值转化为新产品实际产值的效率,主要反映现有生产工艺条件下企业产品制造部门将新技术转化为实际产值的效率,先进的生产工艺和生产管理有助于提高产品质量、降低残次品率,使新产品实际产值接近理论值;利用效率为新产品实际产值转化为销售收入的效率,主要反映企业产品营销能力。因此,能量传递效率可以分解为:

能量传递效率=同化效率×生长效率×利用效率

2.2 报偿反馈效率分解

报偿反馈效率与能量传递效率相反,但是作用机理类似,借鉴林德曼效率的分解思路,可以将报偿反馈效率按照摄取—同化—生长—利用过程,分解为同化效率(At / It+1 )、生长效率(Pt / At)和利用效率(It/ Pt)的乘积。其中,同化效率为企业各种销售收入转变为经营活动现金流入量的效率,主要反映企业营销部门在产品销售中的赊销和现金获取情况,如果出现大量赊销则意味着企业资金回笼出现问题,必然影响未来研发投入;生长效率为经营活动中现金流入量转变为营业利润的效率,主要反映生产部门在产品成本控制方面的能力;利用效率为营业利润转变为研发投入的效率,主要反映企业研发部门获得研发投入的情况。因此,报偿反馈效率可以分解为:

报偿反馈效率=同化效率×生长效率×利用效率

2.3 企业技术创新效率生态分解过程

为了直观展示能量传递效率和报偿反馈效率的分解过程与关系,全面阐释企业内部创新活动和外部创新组织间的能流关系,本文构建了企业技术创新效率生态分解图,具体如图1所示。

图1显示,企业技术创新的起点是从研发投入(R&D)开始,通过研发投入以及与外部机构合作,资金和技术进入企业技术创新的能量传递过程。在这一过程中,输入的创新能量经过同化、吸收、利用3个阶段,最终实现创新能量输出:资金和技术经过研发部门、生产部门和销售部门最终转变为销售收入,消费者通过购买新产品帮助企业最终实现新技术商业化,至此能量传递过程结束。能量传递过程的终点又是报偿反馈过程的起点,即从企业实现销售收入开始,资金进入企业技术创新的报偿反馈过程。在这一过程中,反馈的创新能量经过同化、吸收、利用3个阶段,最终实现创新能量的再次输入:销售部门首先回笼资金,在补偿生产部门成本和其它费用后,研发部门利用获得的研发资金继续开展技术研发工作。总体上看,企业技术创新活动主要涉及研发、生产和销售3个环节,通过能量传递和报偿反馈两大过程相互衔接,在企业内部形成创新能量循环。这个循环与企业外部创新主体紧密相连,形成一个连接科研机构、企业内部组织和消费者的创新价值链。

图1 企业技术创新效率生态分解

3.1 双生态概念

从宏观角度看,企业作为创新主体,深度融入创新生态系统中,按照生态规律与系统其它主体和环境进行能量交换;从微观角度看,当创新企业获取创新能量后,企业家或管理层通过制定策略、整合资源,实现对创新能量的消化吸收并完成能量传递过程。由此可见,企业技术创新过程至少贯穿企业外部创新生态系统和企业内部创新生态系统。

对比两类生态系统不难发现,其在构成要素、运行机理等方面具有显著相似性,这种总体与局部的自相似性可以借助非线性科学的分形理论进行解释,事实上自然界中广泛存在自相似形态,如飘浮的云朵、连绵的海岸、岩石的断裂口、星系与宇宙……。Mandelbrot(1967)把这些以某种方式与整体相似的形体称为分形(fractal)。借鉴分形理论思想,本文以企业为边界,将企业技术创新生态系统一分为二,将企业内部创新生态系统视为“局部”,将企业外部创新生态系统视为“整体”,前者简称“内生态”,后者简称“外生态”,总称为“双生态”。内生态可以看作是外生态的一种分形,内外生态在基本形态、构成要素和运行机理等方面保持相似性。

3.2 模型假设

在双生态框架下,企业技术创新效率依存的管理基础是企业家能正确处理企业与外部生态系统的关系,并通过设计和构建合理的企业内部生态系统,使内外生态契合。在构建企业技术创新双生态模型时,首先需明确内外生态系统的边界,可作如下基本假设:

H1:企业边界明确且可划分;

H2:企业内部组织边界明确且可划分;

H3:创新主体仅包括最主要、最直接、最关键的活动主体,其它主体活动连同创新环境一同归并为创新环境。

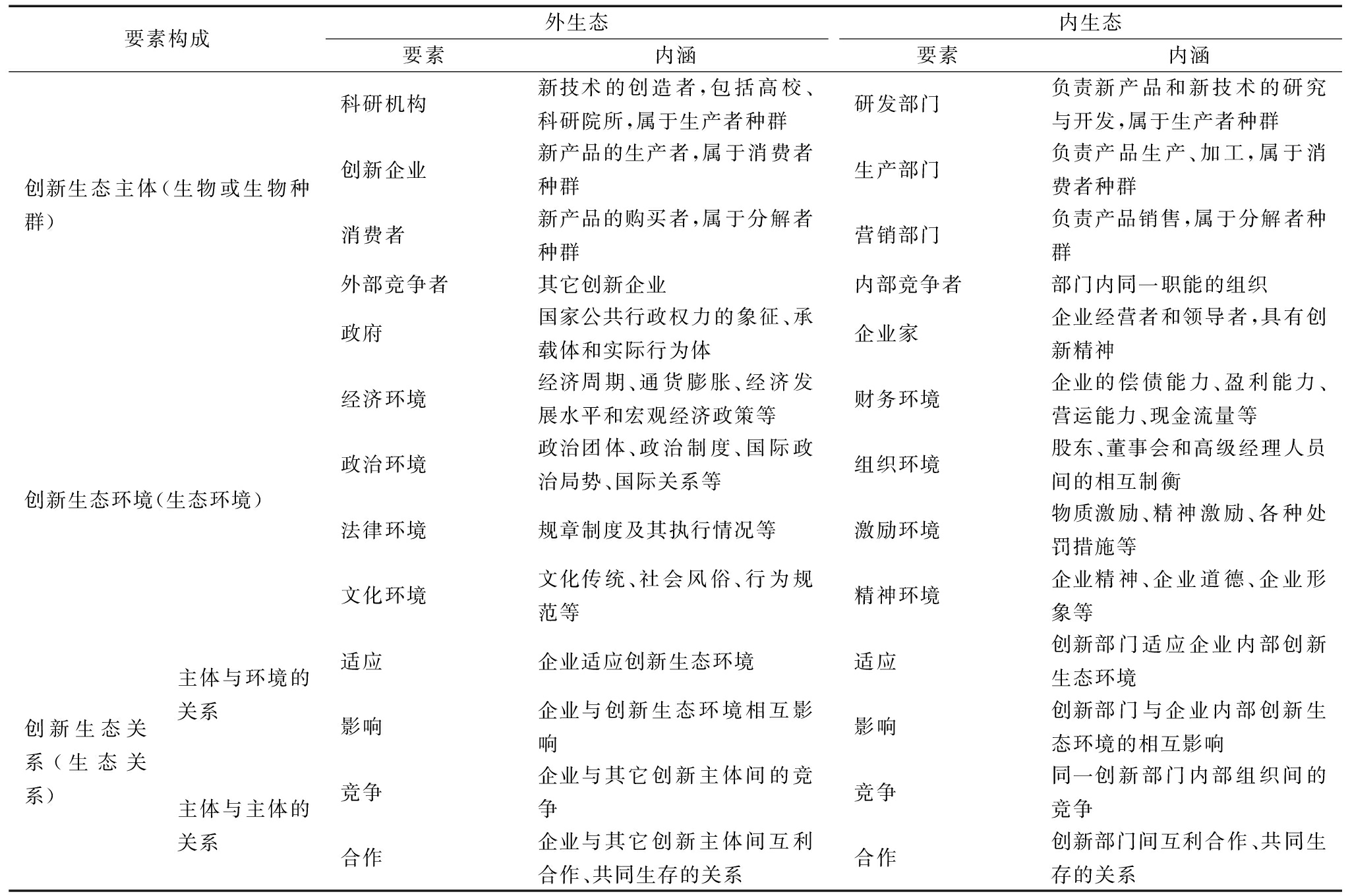

3.3 要素构成与模型结构

根据前述假设,基于创新生态系统基本理论,本文将企业内部创新生态系统和外部创新生态系统统一构建为企业技术创新双生态模型。在双生态模型中,两个系统在构成要素上实现匹配与对应,在模型结构上实现嵌套与契合,两者联动构成企业技术创新复合生态系统。模型要素构成如表2所示。

表2 企业技术创新双生态模型的要素构成及内涵

要素构成外生态要素内涵内生态要素内涵创新生态主体(生物或生物种群)科研机构新技术的创造者,包括高校、科研院所,属于生产者种群研发部门负责新产品和新技术的研究与开发,属于生产者种群创新企业新产品的生产者,属于消费者种群生产部门负责产品生产、加工,属于消费者种群消费者新产品的购买者,属于分解者种群营销部门负责产品销售,属于分解者种群外部竞争者其它创新企业内部竞争者部门内同一职能的组织政府国家公共行政权力的象征、承载体和实际行为体企业家企业经营者和领导者,具有创新精神创新生态环境(生态环境)经济环境经济周期、通货膨胀、经济发展水平和宏观经济政策等财务环境企业的偿债能力、盈利能力、营运能力、现金流量等政治环境政治团体、政治制度、国际政治局势、国际关系等组织环境股东、董事会和高级经理人员间的相互制衡法律环境规章制度及其执行情况等激励环境物质激励、精神激励、各种处罚措施等文化环境文化传统、社会风俗、行为规范等精神环境企业精神、企业道德、企业形象等创新生态关系(生态关系)主体与环境的关系适应企业适应创新生态环境适应创新部门适应企业内部创新生态环境影响企业与创新生态环境相互影响影响创新部门与企业内部创新生态环境的相互影响主体与主体的关系竞争企业与其它创新主体间的竞争竞争同一创新部门内部组织间的竞争合作企业与其它创新主体间互利合作、共同生存的关系合作创新部门间互利合作、共同生存的关系

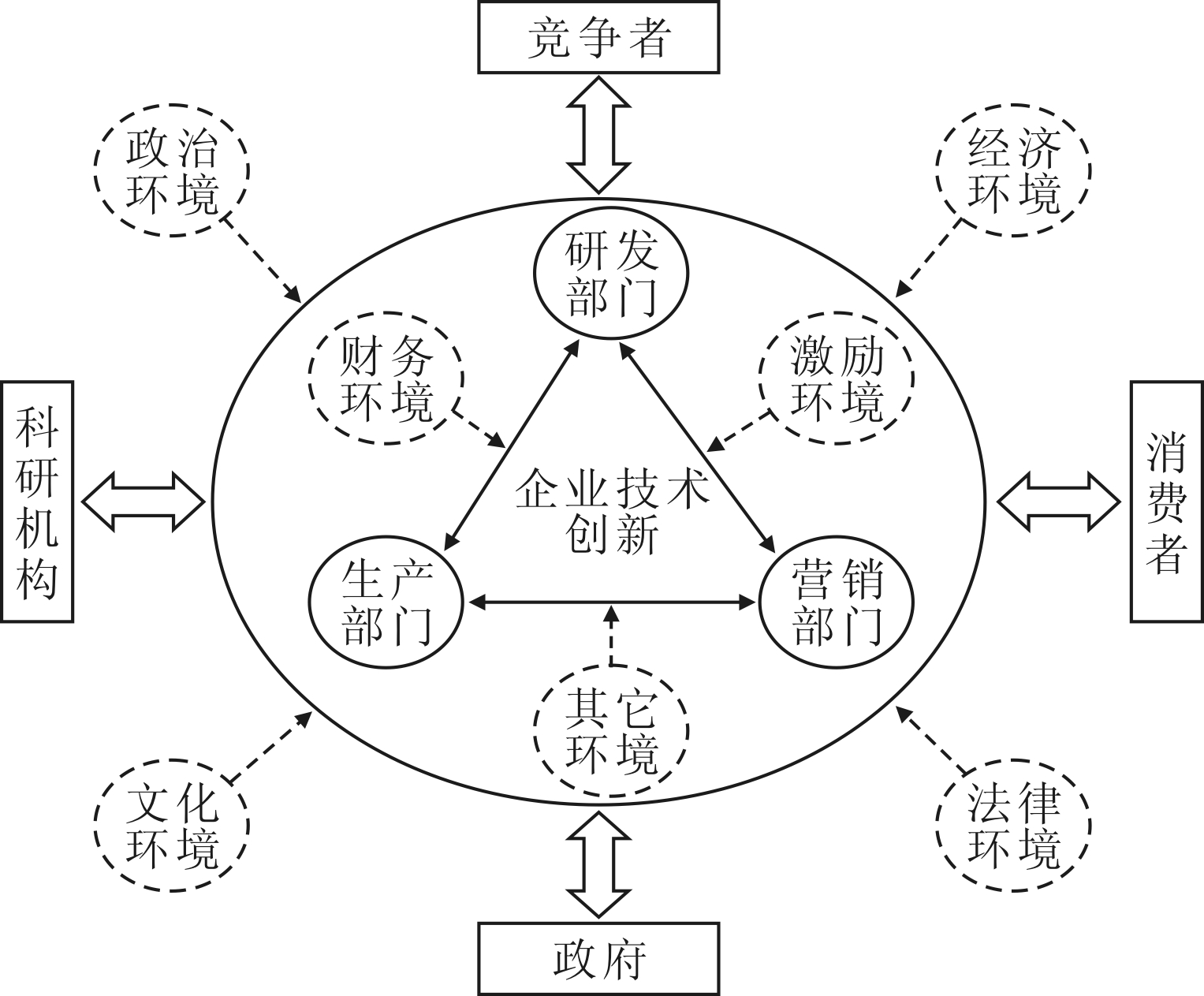

从表2可知,双生态模型的要素构成不仅符合生态系统三要素的基本划分,而且各要素的内部构成也基本匹配。首先,内外生态的创新主体包括三类核心主体,外生态包括科研机构、企业和消费者,内生态中与之相对应的是研发部门、生产部门和营销部门。内外生态中同一种群内不同主体之间存在竞争关系,即存在竞争者。政府作为外生态的创新主体,与市场机制相互补充,发挥制定竞争规则、维护生态稳定、提升技术创新效率的作用;企业家作为内生态的创新主体,利用管理权威和内生态竞合关系,起到引领创新方向、协调部门利益、提升企业创新能力的作用。其次,内外生态的创新环境存在对应关系,分别是经济环境-财务环境、政治环境-组织环境、法律环境-激励环境、文化环境-精神环境。最后,内外生态的创新关系可以分为适应、影响、竞争、合作4种基本生态关系。模型结构如图2所示。

图2 企业技术创新双生态模型结构

图2中最大的圆代表企业边界,圆外部为外生态,圆内部为内生态;圆内三角形代表企业技术创新活动内部主要过程,涵盖从技术研发到产品制造及销售三大环节;实线构成的几何图形代表创新主体,虚线构成的几何图形代表创新环境;实线构成的箭头代表创新主体之间的竞争与合作关系,虚线构成的箭头代表创新主体和创新环境之间的影响与适应关系。图中内生态创新主体缺少“竞争者”和“企业家”,主要是考虑到竞争者被包含在组织内部,而企业家作为特殊的内生态创新主体,对内生态系统整体产生影响。按照新熊彼特学派的观点,企业是企业家能力的一种体现,因此也可以把企业家理解为图中最大的圆。图2较全面地反映了双生态概念下企业技术创新生态系统概况。

3.4 技术创新双生态模型内在作用机理

企业技术创新双生态模型的作用机理可以归纳为:一个链条、两类生态、四种关系。其中,“ 一个链条”是指企业技术创新的核心过程;“两类生态”是指内外两类创新生态系统;“四种关系”是指影响、适应、竞争、合作。

“一个链条”描述了企业从外生态开始获取创新资源,经过企业内部研发部门的技术研究开发,由生产部门组织生产,再经过营销部门完成新产品销售,最后提供给外生态消费者的过程,其经历了从外生态生产者种群→内生态生产者种群→内生态消费者种群→内生态分解者种群→外生态分解者种群的多个环节,涵盖外部获取资源-内部消化吸收-产品外销3个阶段。这一创新链条是企业进行技术创新能量转换的物质载体和外在表现,对其测度即是企业技术创新效率测度。具体测度时,可以根据式(1)和式(2)的分解思路,将企业技术创新效率理解为一个首尾相连的六环节效率模型,从能量传递和报偿反馈两个角度测算企业技术创新效率。具体公式如下:

能量传递效率=![]() ×

×![]() ×

×![]()

报偿反馈效率=![]() ×

×![]() ×

×![]()

模型中直接与研发投入相关的效率测度(本期理论产值/本期研发投入,下一期研发投入/本期营业利润)属于非线性复杂效率测度,测度时可以引入DEA或SFA方法进行技术处理,其它技术创新环节的效率测度可以按照线性关系处理。上述分析思路打破了企业边界束缚,使企业技术创新链条贯穿于两个生态系统,有利于采用能流反映企业创新活动。

“两类生态”的基本关系是外生态影响内生态、内生态适应外生态。这一现象类似于生态学中不同规模生态系统的相互交错,比如森林中的湖泊、海洋中的珊瑚礁、沙漠中的绿洲……。各种套嵌在大生态系统中的子系统受其影响,具体为子系统的食物链、营养级、能量流动和物种多样性等会随大系统变化而呈现明显差异。此时,子系统的适应能力显得特别重要。对于物种单一、生态脆弱的生态系统,其适应能力差,某些变化甚至会导致生态灾难。相似地,企业所处的外生态和内生态之间也存在影响与适应关系。如经济增长放缓、信贷政策趋紧、政府取消技术创新补贴等变化,必然对企业创新活动产生负面影响,此时内生态企业是否拥有坚实的财务资源就显得异常重要。当外生态发生明显变化时,企业如果具备快速调整内生态能力,则表明企业技术创新生态系统运行良好。因此,综合研究企业内外生态状态,可以更全面地判断企业当前创新状态和未来发展趋势。

“四种关系”是借鉴自然生态系统中生物体与环境、不同生物体之间的主要关系而提出的。首先,创新主体和创新环境之间主要是环境影响主体、主体适应环境。自然界中,生态环境为生物群落提供了栖息地,还提供必要的能量和物质,自然环境的变化会对生态效率产生影响,有时非常显著。生物体可以借助对环境的适应来提高生态效率,比如潮汐能够为牡蛎带来食物并带走产生的废物,这减少了牡蛎能量消耗、提高了P/A效率。企业技术创新生态系统中的环境是客观存在的,环境不仅直接提供创新系统的能量来源和输入强度,而且还间接影响创新效率。因此,企业需要不断适应环境变化,积极进行应对。从长期来讲,企业活动也能够影响创新环境,但一般情况是企业适应创新环境。其次,创新主体之间由于生态位重叠而发生的竞争行为是普遍现象,与此同时,创新主体间的合作也很常见。事实上,自然界中的生物竞争是十分有限的,互惠共生是更为常见的自然现象和规律,物种间的合作与共生已经被生物学家认为是推动物种进化的主要动力。如果企业能够与其它创新主体紧密合作,形成类似于自然界的互惠共生关系,则有利于企业技术创新效率提升。现实中企业间的竞争往往是过度激烈,由于合作创新存在不足,企业对竞争强度与合作程度的协调和把握能力直接影响技术创新成败及创新效率的高低[12]。

综上所述,本文认为,在研究企业技术创新效率相关问题时,可以借助企业技术创新双生态模型的作用机理,对技术创新生态系统与技术创新效率关系展开研究。具体可以围绕企业技术创新链条主线,将生态学中的生态效率理论和方法与企业技术创新理论及方法进行有效衔接,分别研究内外生态系统中生物因素与环境因素对企业技术创新效率的影响、内外生态的交互作用及影响,以找到有效提升企业技术创新效率的方法与路径。

本文提出企业技术创新效率双生态模型,将生态学概念和方法引入企业技术创新效率研究中,并借助生态系统的基本思想解决企业技术创新效率问题。双生态模型厘清了创新生态系统下企业技术创新效率的分析思路,为后续理论和实证研究搭建了一个新的概念框架。双生态模型体现了平衡、循环、发展等生态理念和哲学思想,其主要优势表现在:

(1)明确了企业技术创新效率的生态学本质,引入创新能量和能流概念刻画创新过程,使得创新效率与创新系统在生态学意义上保持了内在一致性。在现阶段的企业创新生态系统研究中,一方面利用生态学方法解释企业创新活动,另一方面利用非生态学方法测度技术创新效率,彼此间是明显割裂的。本文提出的双生态模型利用能流过程类比技术创新过程,利用生态效率类比技术创新效率,不仅有效解读了企业技术创新效率的生态学意义,而且为利用生态学原理寻求技术创新效率提升路径提供了理论依据。

(2)引入摄取—同化—生长—利用过程,将企业技术创新效率分解为同化效率、生长效率和利用效率的乘积,利用能量传递和报偿反馈将企业技术创新过程分解为首尾相连的6个环节,深化了企业技术创新效率研究。传统的技术创新效率研究仍然停留在单向传递、投入产出角度,忽视了创新活动的持续性、循环性和重复性。双生态模型的重大突破在于对创新活动的生态学分解,即双生态模型从生态学角度,基于循环和平衡思想,不仅打开了生态学视角下企业创新活动的“黑箱”,而且为进一步的量化研究提供了理论基础。

(3)利用分形理论解释了外生态与内生态在三要素结构、作用关系等方面的相似性,实现了内外生态系统的统一。一般的经济理论都会把企业内部创新问题和企业间创新问题分开研究,现有企业创新生态理论也仅仅停留在企业间创新生态问题上,对企业内外生态同时进行分析的很少。根据双生态模型,企业技术创新活动必然同时涉及企业内部和外部两个生态系统,两类生态系统叠加后不仅保留了各自生态系统的4种关系,而且形成了更加完整的创新链条。两类生态和4种关系对企业技术创新链同时产生影响,这种分析框架也为后续利用生态理论解决具体问题预留了空间和余地。

生态学与技术创新管理研究才起步,很多领域的应用有待开发,双生态模型也有待完善。未来可以进一步加强双生态模型创新主体方面的研究,比如创新种群的数量和结构、技术创新的产出品质、信息传递等对企业技术创新效率的影响。此外,还可以关注双生态之间的互动关系,比如资产重组和并购引发的生态结构变化、创新主体行为对创新生态系统的影响等。

参考文献:

[1] 郭燕青,李磊,姚远.中国新能源汽车产业创新生态系统中的补贴问题研究[J].经济体制改革,2016(2):29-34.

[2] 刘学元,孙敏,Wujin Chu.我国新能源汽车产业创新发展对策研究——基于中德日韩美五国的问卷调查[J].科技进步与对策,2015(11):77-83.

[3] 武建龙,刘家洋.新能源汽车创新生态系统演进风险及应对策略——以比亚迪新能源汽车为例[J].科技进步与对策,2016(2):72-77.

[4] 王宏起,等.新能源汽车创新生态系统演进机理——基于比亚迪新能源汽车的案例研究[J].中国软科学,2016(4):81-94.

[5] 白雪,张祥.新能源汽车“十三五”开局回顾及未来展望[J].北京理工大学学报:社会科学版,2017(2):39-44.

[6] 罗晖,程如烟,侯国清.优化整个社会建设创新经济——《创新美国——在充满挑战和变革的世界中繁荣昌盛》述评[J].中国软科学,2005(5):156-158.

[7] MARCO CECCAGNOLI, CHRIS FORMAN, PENG HUANG, et al.Co-creation of value in a platform ecosystem: the case of enterprise software[J]. MIS Quarterly, 2012(2):263-290.

[8] RAAB R A, KOTAMRAJU P. The efficiency of the high-tech economy: conventional development indexes versus a performance index[J].Journal of Regional Science, 2006, 46(3):545-562.

[9] 韩东林,徐晓艳,陈晓芳.“中国制造2025”上市公司技术创新效率评价[J].科技进步与对策, 2016(7):1-7.

[10] 奥德姆,巴雷特.生态学基础[M].北京:高等教育出版社,2005:105-107.

[11] 李爽,郭燕青.新能源汽车企业创新生态效率测度——基于2012-2015年面板数据的实证分析[J].软科学,2017(4):23-26.

[12] MANTOVANI A, RUIZ-ALISEDA F. Equilibrium innovation ecosystems: the dark side of collaborating with complementors[J].Management Science, 2016(2):534-549.

(责任编辑:胡俊健)

The Construction of Double Ecological Model on Enterprises' Technological Innovation Efficiency

Abstract:Based on the research of the enterprises technological innovation efficiency, this paper introduces the ecological process "intake-assimilate-produce-utilize" and the concept of energy flow to explain the enterprises technological innovation efficiency. By using fractal theory to divide the enterprise technological innovation ecosystem into two type of ecological system which is inside and outside, and builds the double ecological model which consist of "one chain, two ecosystems and four kinds of relations". The double ecological model reflects the principle of philosophy and management that is balance, circulation and development, combines the analysis routine of the enterprises technological innovation efficiency on view of innovation ecosystem, which constructs the conceptual framework for the relevant theoretical and positive research.

Key Words:Technological Innovation;Innovation Efficiency;Double Ecological Model;Conceptual Framework

DOI:10.6049/kjjbydc.2017040098

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)18-0074-06

收稿日期:2017-06-26

基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目(L15AJY008,L16AJY009,L16BJY025);辽宁省经济社会发展立项项目(2017lslkty-118);辽宁大学校科研基金项目( 2011LDGY22)