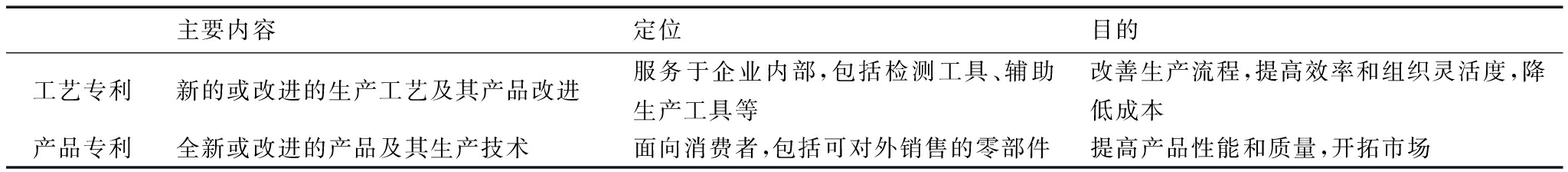

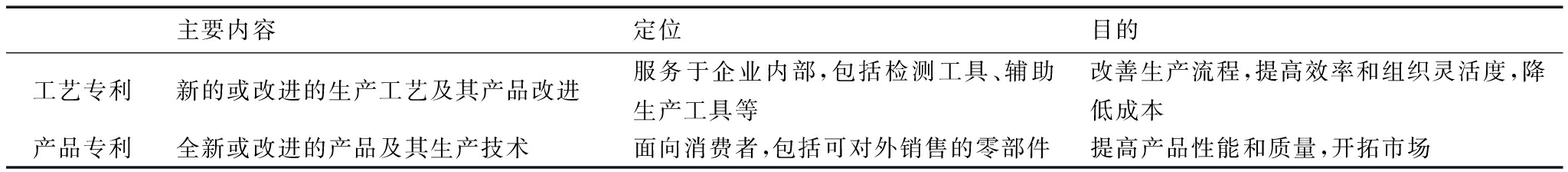

表1 工艺专利和产品专利的区分标准

主要内容定位目的工艺专利新的或改进的生产工艺及其产品改进服务于企业内部,包括检测工具、辅助生产工具等改善生产流程,提高效率和组织灵活度,降低成本产品专利全新或改进的产品及其生产技术面向消费者,包括可对外销售的零部件提高产品性能和质量,开拓市场

摘 要:以中国制造行业159家上市公司2001-2012年的面板数据为样本,从专利数据中分离出工艺专利,实证研究中国制造企业工艺创新对就业的影响。结果显示,工艺创新在整体上具有积极的就业效应,对技术人员数量的促进作用高于对生产人员的促进作用,从而证实了工艺创新有助于扩大企业需求,促进就业。

关键词:工艺创新;专利;就业

2013年中国制造业产出占全世界产出的比重达到20.8%,连续4年保持世界第一,而与之形成鲜明对比的是,目前国内优质、低耗、先进工艺的普及率不足10%,90%以上的高档数控机床以及绝大多数先进制造设备仍依赖进口。随着传统人口红利优势的逐渐消失,粗放型的增长方式受到严峻挑战,工艺技术的短板严重制约了中国制造企业的产品升级。工艺创新是企业转变增长方式的关键,然而,工艺创新是否会威胁到对劳动力的需求?机器是否会替代人?

很多数据表明产品创新有助于创造就业机会,但工艺创新是否具有积极的就业效应则不明朗,工艺创新和就业水平在理论上不存在确定关系,因而有必要进行实证检验。本文从中国专利系统的发明专利和实用新型专利中分离出工艺专利,作为对工艺创新的有效衡量,从微观层面研究制造企业工艺创新的就业效应。

工艺创新主要服务于企业内部,以降低生产成本和提高企业效率为主要目的,既包括工艺技术创新和工艺设备创新,也包括工艺管理创新。

工艺创新一般被认为是劳动节约型创新,创新企业比非创新企业具有更强的市场竞争优势,从而抵消最初的劳动力替代效应。Garcia等[1]认为无论是长期还是短期,工艺创新的就业补偿效应都超过了替代效应,但工艺创新对员工需求的净效应在未来会被削弱。Piva和Vivarelli[2]以及Lachenmaier和Rottmann[3]从企业层面证实了工艺创新对员工数量具有积极影响;基于第四次欧洲创新调查数据,Evangelista和Vezzani[4]发现工艺创新、产品创新和组织创新都会通过绩效提升对就业产生间接的积极作用,工艺创新对劳动力的替代效应只在制造产业显现,且在与组织变革相关时才发生。黄解宇、孙维峰和杨朝晖[5]把创新对就业的影响分为水平效应和滞后效应两个方面,利用2009-2011年中国制造业上市公司的面板数据,发现创新对就业增长存在显著的正向滞后效应,并且这种滞后效应要远远高于当期效应,因此长期来看,创新有助于促进就业增长。Harrison等[6]利用20 000个来自法国、德国、西班牙和英国制造业与服务业的随机样本,分别从企业和产业的角度评估创新对就业的影响。研究表明,工艺创新推动了劳动生产率提升趋势,降低了就业需求,同时,它带来的价格下降刺激了老产品需求的增加,弥补了工艺创新的替代效应,因此总体上工艺创新可以提高就业水平。

还有一些学者持相反观点,认为工艺创新对就业的影响较小,甚至产生替代作用,阻碍员工人数增加。Antonucci和Pianta[7]基于1994-1996年欧洲创新调查,并结合同一时期OECD的宏观经济数据,从8个欧洲国家的部门层面分析了创新的就业效应。结果表明,近10年技术变化对制造业就业产生重大影响,工艺创新和产品创新的就业效应相反,工艺创新的主导地位解释了20世纪90年代后期欧洲相对较高的失业率。Smolny[8]基于前西德制造企业商业调查的面板数据指出,产品创新比工艺创新表现出更为显著的就业效应;Evangelista和Savona[9]利用1993-1995年的意大利创新调查数据指出,信息与通信技术(ICTs)作为一项工艺创新,对就业产生多样化影响,但整体上对意大利就业存在负向影响;Bogliacino和Pianta[10]基于1994-2004年8个欧洲国家产业数据的分析得出,开发新产品和新市场的努力会带来新的工作机会,而寻求劳动力节约的工艺创新会引发就业机会流失。Aboal等[11]研究发现,乌拉圭企业的产品创新促进了人员数量增长,对高素质劳动力的促进效应更为显著,工艺创新存在微弱的劳动替代效应,减少了对非熟练劳动力的需求,但对熟练工人没有影响。以阿根廷、智利、哥斯达黎加和乌拉圭企业为样本,Crespi和Tacsir[12]的研究发现,产品创新是企业促进就业增长的重要力量,工艺创新只解释了就业变化的一小部分,包括微小的替代作用。Zuniga和Crespi[13]研究了阿根廷、智利和乌拉圭制造企业创新对就业增长的影响,研究发现,产品创新与人员增长显著正相关,而工艺创新对员工数量的影响很小甚至为负。

基于上述文献回顾,对工艺创新是否影响就业的关注更多来自国外,国内针对工艺创新就业效应的研究十分有限,且工艺创新是否对企业员工数量产生影响以及产生何种影响尚无定论。工艺创新是否会对企业员工需求产生抑制作用是影响工艺技术和工艺设备能否顺利应用的重要考虑因素,因而利用中国企业数据实证检验工艺创新的就业效应具有重要的实践意义。

工艺创新可使产品的单位生产成本下降,从而降低产品价格,刺激产品需求,进而增大企业员工需求,但作为一种“创造性破坏”,先进生产工艺和机器设备的应用能够提高劳动生产率,替代人力,因而工艺创新也可能导致失业问题,前者被称为工艺创新的补偿效应,后者则是工艺创新的替代效应,补偿效应和替代效应的共同作用决定了工艺创新对就业率的整体影响。本文假设:

H1a:短期来看,替代效应导致工艺创新抑制企业就业;

H1b:长期来看,工艺创新的补偿作用超过替代作用,整体上促进企业就业。

2.1 样本选择

制造业在中国经济发展中占据举足轻重的地位。本文选取2001年之前在沪、深两市A股上市的电子材料和电子元器件行业、钢铁行业、家电行业、汽车及零部件行业以及医药行业的企业作为研究样本,这些行业涵盖了流程类和组装类新兴产业与传统产业,兼顾了工艺技术的多样性特点,符合本文研究需求。将2001年作为研究起点,主要是因为加入WTO后中国制造业的市场环境和企业创新行为发生巨大变化,研究此后企业的工艺创新更具有意义。研究样本中剔除了被ST和*ST的公司、研究期内发生重大变革的企业,如资产重组、主营业务重大调整等,以及遗漏重要变量的企业。经过筛选,符合本文研究要求的上市公司共159家。其中,家电行业14家,生物医药行业53家,钢铁行业24家,汽车及零部件行业45家,电子材料和电子元器件行业23家,样本企业以大中型国有企业为主。考虑到企业申请专利与得到授权存在一定时滞,如发明专利得到授权一般需要2-3年时间,因而本文的专利数据以及上市公司年报数据的搜集截点确定为2012年。最终得到159家上市公司2001-2012年的1 908个平衡面板观测值。平衡面板数据包含了更加丰富的信息,可以较好地控制异方差和自相关等问题,提高了数据质量。专利数据来源于中国知识产权局(SIPO),其它数据主要来自各年度公司年报以及国泰君安数据库。

2.2 工艺专利数据搜集

工艺创新是本文的核心变量,也是数据获取的难点。实证研究一般是通过问卷调查方式获取有关产品创新和工艺创新的数据,但问卷调查的主观性强,对工艺和产品创新的划分与创新人员的观点有关[14],研究结论的可重复检验性不高。Griliches[15,16]指出在缺乏R&D数据的情况下,丰富的专利数据可以替代发明投入或产出,这是因为专利具有独占性特点,虽然工艺专利的数量只代表企业一小部分工艺创新,但被授予专利的创新显然具有更大的商业价值,尤其是能够反映企业内部工艺R&D的努力,对强调自主工艺创新也具有重大意义。Scherer[17,18]对433家美国制造企业在1976年6月-1977年3月间的专利进行分类,他假设应用于原产业的专利是工艺专利,而应用于本产业之外的专利为产品专利,Scherer的1982/1984专利分类为其他学者实证研究工艺创新和产品创新提供了数据基础(Lunn,1986[19];Cohen和Klepper,1996[20])。Mcgahan和Silverman[21]假设美国的专利分布与加拿大一样,因而利用加拿大专利局对工艺专利和产品专利的分类来确定美国企业工艺专利与产品专利的数量。这些研究为本文提供了方法借鉴。

中国专利系统中共包括3种专利:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。李宇和安玉兴[22]认为发明专利最具有技术特性,实用新型专利能够帮助企业制造出具有使用价值和实际用途的产品,多为生产过程中的简单设计和小发明,技术含量不高,但对当前的中国制造企业非常重要,而外观设计专利是非技术性专利,可以忽略不计,这是因为外观设计仅是产品的外观改进,几乎不涉及技术变化,林明和董必荣[23]的实证数据中也没有包括外观设计专利。参照相关学者对专利的处理方法,本文使用的专利数据只涉及实用新型和发明专利。

绝大多数研究仅仅搜集了母公司以现有名称持有的专利,没有考虑企业的历史更名状况,也没有研究企业分支机构的专利持有状况,如果财务数据合并了控股子公司,而专利数据搜集只考虑以母公司现有名称申请的专利,显然会降低研究结论的可信性[24]。本论文借鉴周煊等(2012)的做法,首先查阅历年上市公司年报,获得纳入上市公司报表范围的母公司名称和子公司名称,再通过知识产权局按专利申请时间检索样本企业2001-2012年间的专利授权数量,从中分离出工艺专利数量用以衡量企业工艺创新水平。

如何区分工艺专利和产品专利是本文实证分析中最具价值也是最为困难的环节。工艺创新与产品创新的定义和度量边界很模糊,只有3.1%的创新可以被贴上产品或工艺创新的标签,而多达96.9%的创新会落入一个灰色区域,既可被视为产品创新,也可被视为工艺创新[14],尽管不能忽视工艺创新和产品创新的互补性,但是在大多数企业和产业中还是可以确定占主导地位的创新类型[7]。为生产全新产品而开发的工艺技术应该被视为一种产品创新[25];如果新产品是作为生产资料进入生产过程并且能够提高生产率,就与生产力的发展相关,成为生产过程的创新[26]。

在详细研究工艺创新和产品创新的特点并参照国内外学者对两者划分标准的基础上,本文提出区分工艺专利和产品专利的细则,如表1所示。

在专利区分阶段,将全部分析人员划分为两组,各组成员手动审查每一项专利的详细说明书,并根据专利的识别细则,独立地将专利区分为工艺专利和产品专利。两组人员定期将专利分类结果进行横向比较,对有争议或模棱两可的专利进行深入讨论并重新审查,直至达成一致。若仍有异议,则请有专业背景或是在相关领域工作的专家作出独立判断。

表1 工艺专利和产品专利的区分标准

主要内容定位目的工艺专利新的或改进的生产工艺及其产品改进服务于企业内部,包括检测工具、辅助生产工具等改善生产流程,提高效率和组织灵活度,降低成本产品专利全新或改进的产品及其生产技术面向消费者,包括可对外销售的零部件提高产品性能和质量,开拓市场

2.3 制造企业工艺创新特征

2001-2012年样本企业的工艺专利和产品专利数逐年增加,虽然工艺专利的增长速度更快,但总量还是明显低于产品专利,平均份额仅为30.56%,表明目前中国制造企业的研发活动仍集中在产品研发领域,如图1所示。

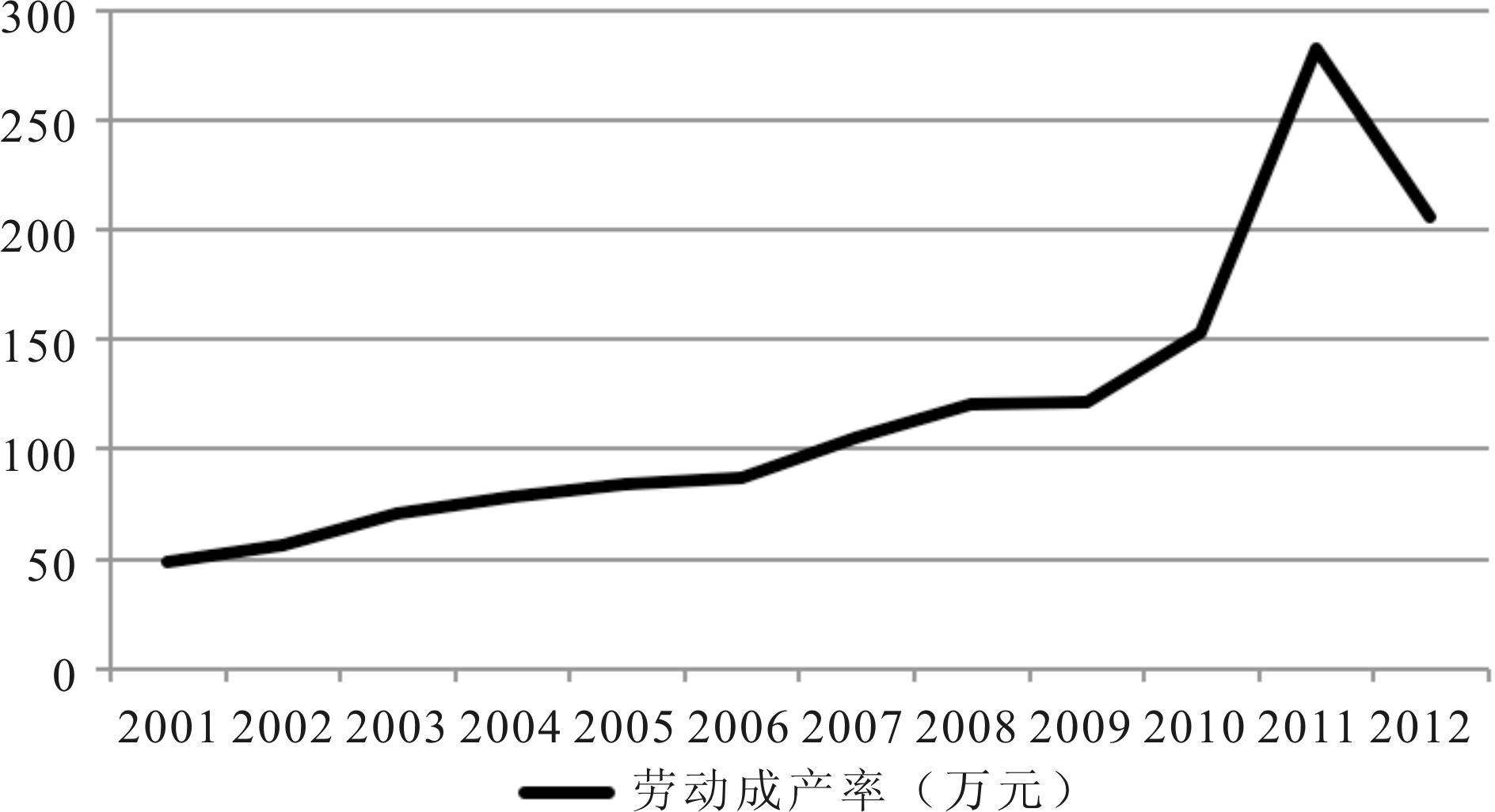

劳动生产率提升是工艺创新最直接的产出目标之一,如图2所示,2001-2012年样本企业的劳动生产率稳步上升,但在2011年达到极点后,2012年出现小幅向下调整态势。总体来说,中国企业从粗放型增长逐步转向提高效率的内涵式增长。

图3描绘了2001-2012年样本企业销售收入和工艺专利数量变化趋势的对比情况。研究期内,工艺专利数量呈现不断增长态势,尤其是2004年以后,工艺专利数量开始加速攀升。同期,企业销售收入也在稳步增长,只是2009年较2008年有小幅回落,这可能是因为金融危机造成企业销售规模缩小。从图3可见,企业销售规模与工艺专利数量密切相关,两者变化趋势基本一致,从一定程度上证实了工艺创新是促进企业销售规模扩张的重要动力。

图1 样本企业工艺专利和产品专利对比

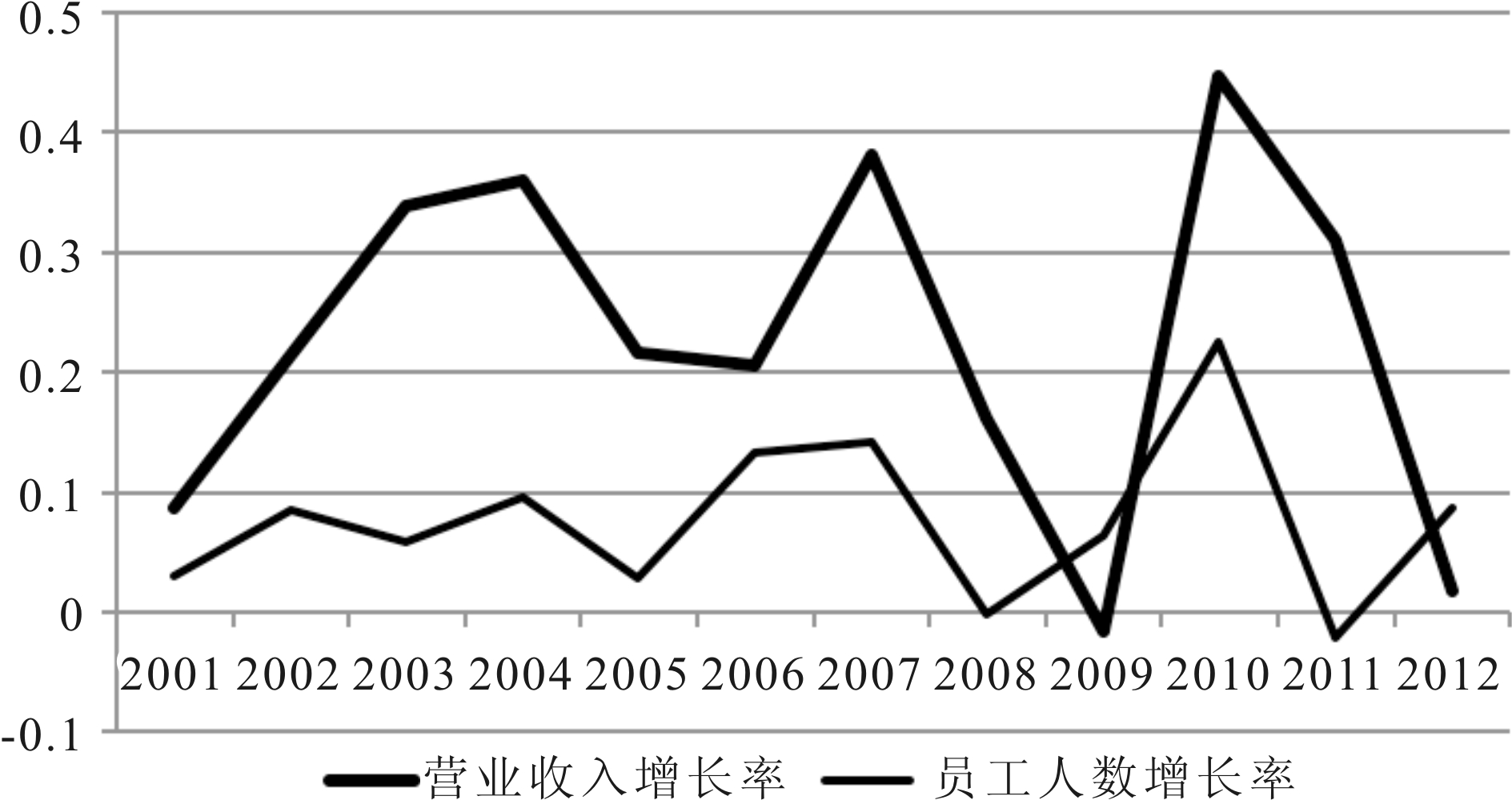

从图4可以看出,企业销售收入增长率和员工人数增长率的变化趋势基本一致,销售收入的增长与下滑同时伴随着员工人数的变化,且两者都具有较大波动性。伴随中国制造业的整体调整,2008年、2009年以及2011年和2012年企业销售收入增长速度与员工数量增长率都受到抑制,降到最低水平,而2010年两者都达到了历史新高。这说明企业员工数量与销售收入密切相关,销售规模的扩大客观上需要投入更多人员开展生产及相关活动,而销售规模缩减的企业更易发生裁员现象。

图2 样本企业平均劳动生产率变化趋势

图3 样本企业工艺专利和销售规模对比

图4 营业收入增长与员工人数增长趋势

3.1 模型设定

工艺创新的替代效应由企业劳动生产率提升导致,工艺创新的补偿效应源于销售规模的扩大。本文假设企业劳动生产率的提高全部源于工艺创新活动,工艺创新产生的销售收入可以根据式(1)进行估算。销售规模越大,企业专利数量可能越多,当期销售绩效会影响同期工艺专利产出,但企业的累积工艺创新活动(过去3年工艺专利数量之和)与企业当年销售收入之间不存在内在关联性,可以将其作为工具变量来修正潜在的内生性问题,同时,也可用以反映企业工艺创新的累积性。

LNS=a0+a1Patent3it+a2CIit+a3OWNERit+

a4 DEBTit+a5INDUSTRYit+εit

(1)

其中,Patent3是样本企业累积的工艺创新水平,用企业过去3年中工艺专利数量总和表示,模型(1)中加入了4个控制变量:CI为人均资产,OWNER为股权性质(0-1变量,国有企业为1,否则为0),DEBT是企业资产负债率,INDUSTRY为4个行业的虚拟变量,LNS为企业销售收入,采用当前价值的自然对数形式。

LNPE(LNTE)=a0+a1Patent3it+a2LNPit+

a3LNS*it-1+a4CIit+a5OWNERit+

a6 DEBTit+a7INDUSTRYit+εit

(2)

模型(2)估算了工艺创新带来的生产人员和技术人员就业效应。LNPE(LNTE)分别表示生产人员数量和技术人员数量,均采用自然对数形式,考虑到工艺创新就业补偿效应的滞后性,模型(2)将工艺创新引致的销售收入滞后一期,劳动生产率(LNP)定义为企业当前价值的营业收入与员工人数的比值,采用自然对数形式,LNS*是由模型(1)预测的与工艺创新有关的销售收入,是由工艺创新引致的销售收入,采用当前价值的自然对数形式,其它变量的衡量及意义与式(1)一致。

3.2 实证分析

本文首先采用Hausman检验来判断面板数据是采用随机效应模型(random effect)还是固定效应模型(fixed effect),两者差异主要反映在对个体效应的处理上,固定效应模型中的个体差异反映为每个个体都有特定的截距项,随机效应模型则假设所有个体具有相同的截距项.其中,个体差异主要反映随机干扰项的设定。如果Hausman检验的p值大于0.05,则接受原假设,采用随机效应,否则采用固定效应模型。通过计算,本文认为固定效应更为合适,并使用组内估计量(within estimator)进行回归。

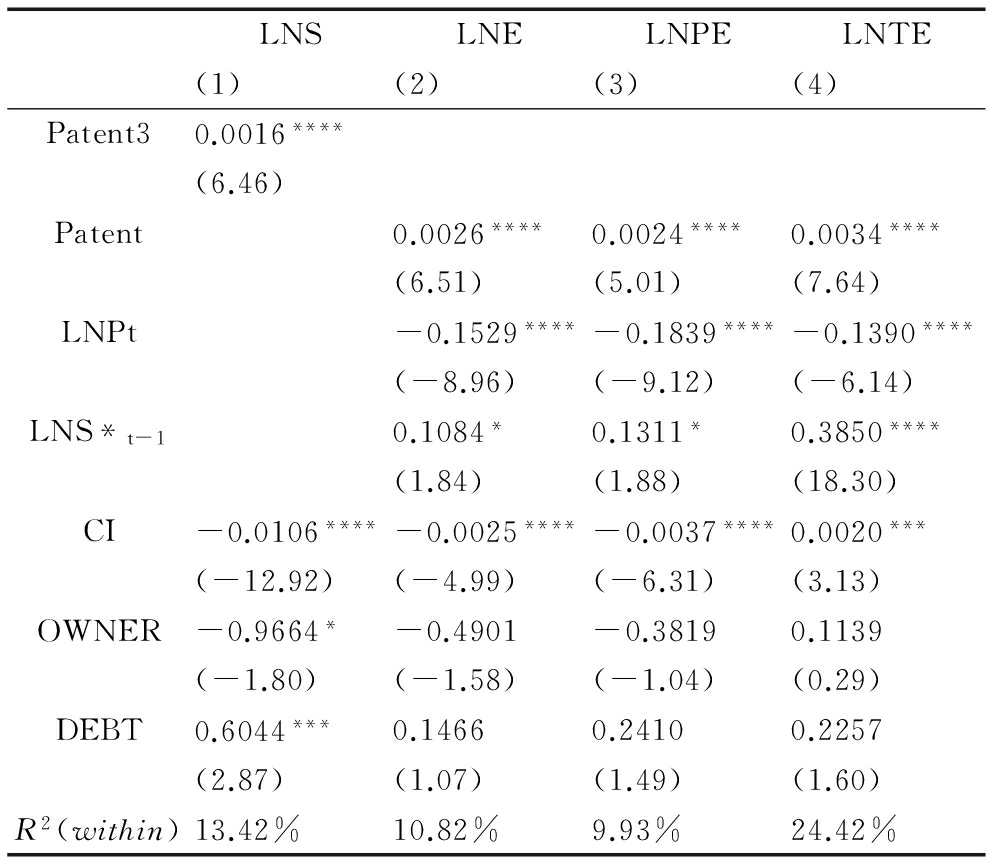

表2报告了工艺创新对销售收入及员工数量影响的固定效应组内回归结果。第(1)栏估算了由工艺创新引致的企业销售收入变化,第(2)栏是工艺创新对企业就业的影响,第(3)和(4)栏分别是工艺创新对企业生产人员数量和企业技术人员数量的影响。

固定效应组内回归的实证结果表明:①工艺创新能够促进企业销售收入增长;②工艺创新对企业就业人数会产生促进作用;③生产效率的提高会对就业人数产生替代作用,而销售规模的扩大对员工数量产生补偿效应;④工艺创新对技术人员数量的促进作用要强于对生产人员的促进作用。

表2 工艺创新对销售收入及员工数量影响的固定效应组内回归结果

LNSLNELNPELNTE(1)(2)(3)(4)Patent30.0016****(6.46)Patent0.0026****0.0024****0.0034****(6.51)(5.01)(7.64)LNPt-0.1529****-0.1839****-0.1390****(-8.96)(-9.12)(-6.14)LNS*t-10.1084*0.1311*0.3850****(1.84)(1.88)(18.30)CI-0.0106****-0.0025****-0.0037****0.0020***(-12.92)(-4.99)(-6.31)(3.13)OWNER-0.9664*-0.4901-0.38190.1139(-1.80)(-1.58)(-1.04)(0.29)DEBT0.6044***0.14660.24100.2257(2.87)(1.07)(1.49)(1.60)R2(within)13.42%10.82%9.93%24.42%

注:①括号中的数字为t统计量;②*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01,****表示p<0.001

工艺创新能够为企业带来先进的工艺技术和效率更高的机器设备,会对劳动力形成替代作用,短期内减少了对人员数量的需求,工艺创新的就业替代效应对生产人员尤为显著,但是工艺创新也能降低生产成本和产品价格,促进企业销售收入增长,产能的扩张需要更多生产人员和技术人员,表现为工艺创新对就业人数增长产生显著的积极作用。本文实证分析结果显示,企业工艺创新能够促进员工数量规模扩张,长期来看,工艺创新的补偿效应大大超过了替代效应,使得工艺创新整体上表现出员工友好性。

表2也报告了控制变量对企业就业的影响。资本与设备存量对企业员工数量具有负向作用,资本可以替代劳动力,大量先进设备的应用节约了劳动力;产权性质和负债比例并不影响企业人员数量,国有企业和其它性质企业以及是否高负债经营对员工需求不存在显著差异。

业务窃取效应(business stealing effect)的存在可以解释工艺创新积极的就业效应,许多基于微观数据的研究都佐证了这点(Garcia等,2004 [1];Piva和Vivarelli,2005[2];Harrison等,2014[6])。本研究也证实了工艺创新会提高企业对员工的需求,创造就业机会,尤其是工艺创新具有技术偏向性,显著增加了对技能型人才的需求,工艺创新能够支持持续不断的人才需求,促进就业。

为了充分发挥工艺创新的就业效应,本研究提出如下建议:

(1)加大对工艺创新的投入和工艺专利的保护力度,完善鼓励工艺创新的政策体系。这样不仅可以提高中国企业的工艺创新能力,而且从长远看,能够创造就业机会。

(2)加大对工艺技术人才的教育投资,完善相关职业技术培训,为企业工艺创新储备更多技术人员,满足工艺创新对高技术人才日益增长的需求。

(3)为顺应工艺技术升级、智能化改造趋势,制造企业应该积极调整人才结构,鼓励一线生产人员努力提高专业技能,达到应用先进工艺技术的素质要求。同时,企业应该增强对高端技术人才的吸引力,以应对未来在高端工艺技术领域的竞争。

目前中国专利系统中尚未建立企业专利分类数据库,对从专利产出角度衡量工艺创新水平造成了一定困难。另外,上市公司的财务数据和专利数据有时出现不匹配现象,某个公司的专利可以以母公司名义申请,也可以放入各子公司名下。对于整体上市公司,报表中的财务数据是合并了的数据,因此需要将上市公司所有子公司的专利数据一并计入其专利总数。本文的理论贡献是从中国专利系统的发明专利和实用新型专利中分离出工艺专利,作为对工艺创新的衡量,并将上市公司的工艺专利数量与其年报数据相匹配,创造了研究上市公司工艺创新的独特数据库,对实证研究工艺创新进行了有益补充。

工艺创新能够显著刺激企业员工需求,并且这种积极的就业效应对技术人员表现得更显著。本文的研究结论表明,工艺创新不会导致工作机会流失,反而会产生对高素质劳动力的更大需求,消除了企业和政府在推广使用先进工艺技术与制造装备以及生产流程智能化改造中的顾虑。企业工艺创新活动不仅可以提高生产流程的竞争力,而且也是创造就业的重要途径。

尽管本文在利用专利数据研究工艺创新方面进行了有益的尝试,但存在一些不足:工艺创新只是企业提升劳动生产率的原因之一,非创新性的生产改进也会提高劳动生产率[1]。因此,本文提出的劳动生产率提高全部源于企业工艺创新活动的假设并不严谨。另外,从微观层面研究企业员工人数和创新活动的关系往往忽视了宏观经济下的就业效应。本文研究跨度为2001-2012年,这一时期正是国民经济快速上升时期,繁荣的宏观经济形势无疑有助于创造更多就业机会,会从一定程度上影响企业创新就业效应的评估。

参考文献:

[1] GARCIA A,JAUMANDREU J,RODRIGUEZ C.Innovation and jobs:evidence from manufacturing firms[R].MPRA,2004.

[2] PIVA M,VIVARELLI M.Innovation and employment:evidence from Italian microdata[J].Journal of Economics,2005,86(1):65-83.

[3] LACHENMAIER S,ROTTMANN H.Effects of innovation on employment:a dynamic panel analysis[J].International Journal of Industrial Organization,2011,29(2):210-220.

[4] EVANGELISTA R,VEZZANI A.The impact of technological and organizational innovations on employment in European firms[J].Industrial and Corporate Change,2012,21(4):871-899.

[5] 黄解宇,孙维峰,杨朝晖.创新的就业效应分析——基于中国上市公司微观数据的实证研究[J].中国软科学,2013(11):161-169.

[6] HARRISON R,JAUMANDREU J,MAIRESSE J,et al.Does innovation stimulate employment? a firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries[J].International Journal of Industrial Organization,2014,35(6):29-43.

[7] ANTONUCCI T,PIANTA M.Employment effects of product and process innovation in Europe[J].International Review of Applied Economics,2002,16(3):295-307.

[8] SMOLNY W.Employment adjustment at the firm level-a theoretical model and an empirical investigation for West German manufacturing firms[J].Labour,2002,16(1):65-88.

[9] EVANGELISTA R,SAVONA M.Innovation,employment and skills in services firm and sectoral evidence[J].Structural Change and Economic Dynamics,2003,14(4):449-474.

[10] BOGLIACINO F,PIANTA M.Innovation and employment:a reinvestigation using revised pavitt classes[J].Research Policy,2010,39(6):799-809.

[11] ABOAL D,GARDA P,LANZILOTTA B,et al.Innovation,firm size,technology intensity,and employment generation in Uruguay:the microeconometric evidence[R].Inter-American Development Bank,2011.

[12] CRESPI G,TACSIR E.Effects of innovation on employment in Latin America[R].Atlanta Conference on Science and Innovation PolicyUniversity Library of Munich,Munich,Germany,2012.

[13] ZUNIGA P,CRESPI G.Innovation strategies and employment in Latin American firms[J].Structural Change and Economic Dynamics,2013(24):1-17.

[14] SIMONETTI R,ARCHIBUGI D,EVANGELISTA R.Product and process innovations:how are they defined? how are they quantified [J].Scientometrics,1995,32(1):77-89.

[15] GRILICHES Z.Patent statistics as economic indicators:a survey[J].Journal of Economic Literature,1990,28(12):1661-1707.

[16] GRILICHES Z,HALL B H,PAKES A.R&D,patents,and market value revisited:is there a second (technological opportunity) factor [J].Economics of Innovation and new technology,1991,1(3):183-201.

[17] SCHERER F M.Demand-pull and technological invention:schmookler revisted[J].The Journal of Industrial Economics,1982,30(3):225-237.

[18] SCHERER F M.Using linked patent and R&D data to measure interindustry technology flows[M].Chicago:University of Chicago Press,1984.

[19] LUNN J.An empirical analysis of process and product patenting:a simultaneous equation framework[J].The Journal of Industrial Economics,1986,34(3):319-330.

[20] COHEN W M,KLEPPER S.Firm size and the nature of innovation within industries:the case of process and product R&D[J].The Review of Economics and Statistics,1996,78(2):232-243.

[21] MCGAHAN A M,SILVERMAN B S.How does innovative activity change as industries mature[J].International Journal of Industrial Organization,2001,19(7):1141-1160.

[22] 李宇,安玉兴.多元互构下技术创新与企业规模的互动演化研究[J].科学学研究,2008(6):1333-1340.

[23] 林明,董必荣.行业技术动态下相关技术多样化对二元创新平衡的影响研究[J].科研管理,2014(10):9-16.

[24] 周煊,程立茹,王皓.技术创新水平越高企业财务绩效越好吗——基于16年中国制药上市公司专利申请数据的实证研究[J].金融研究,2012(8):166-179.

[25] BHOOVARAGHAVAN S,VASUDEVAN A,CHANDRAN R.Resolving the process vs.product innovation dilemma:a consumer choice theoretic approach[J].Management science,1996,42(2):232-246.

[26] 陈英.技术创新的二重经济效应与企业的技术选择[J].南开经济研究,2003(3):41-44.

(责任编辑:胡俊健)

Will Process Innovations Inhabit Employment?——Empirical Evidence from Process Patents in Chinese Manufacturing Enterprises

Abstract:Panel data are collected from 159 listed enterprises in five manufacturing industries during 2001 to 2012.This paper uses process patent separated from patent data as a proxy of process innovation to study the employment effect of process innovation. The empirical results of fixed effects regression confirm that process innovations can create jobs at whole. Furth study shows that process innovations have more positive effect on skilled workers than production employees. The conclusion confirms that process innovation will improve the demand of employees and promote employment.

Key Words:Process Innovation; Patent; Employment

DOI:10.6049/kjjbydc.2016070416

中图分类号:F406.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)17-0066-06

收稿日期:2016-12-13