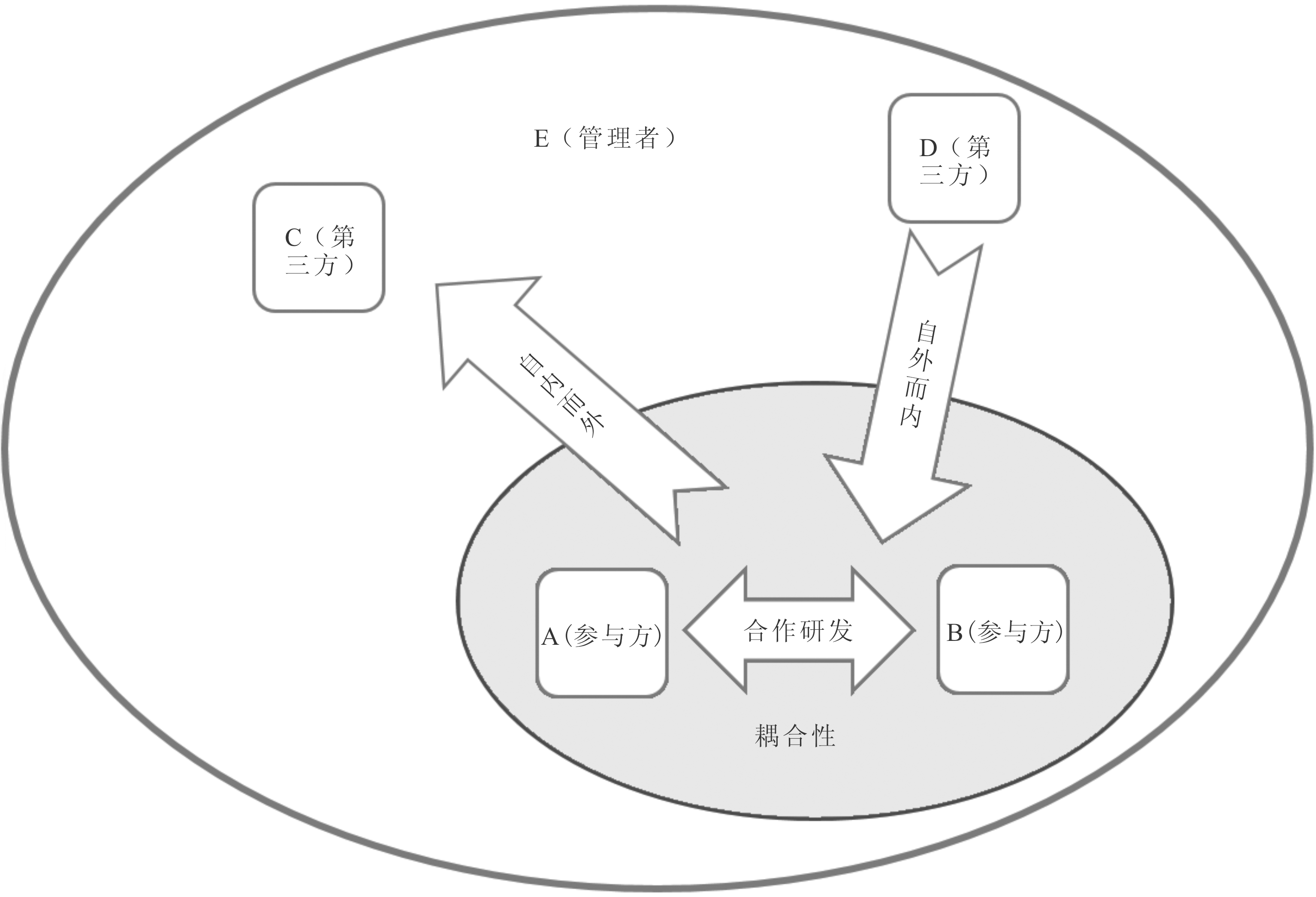

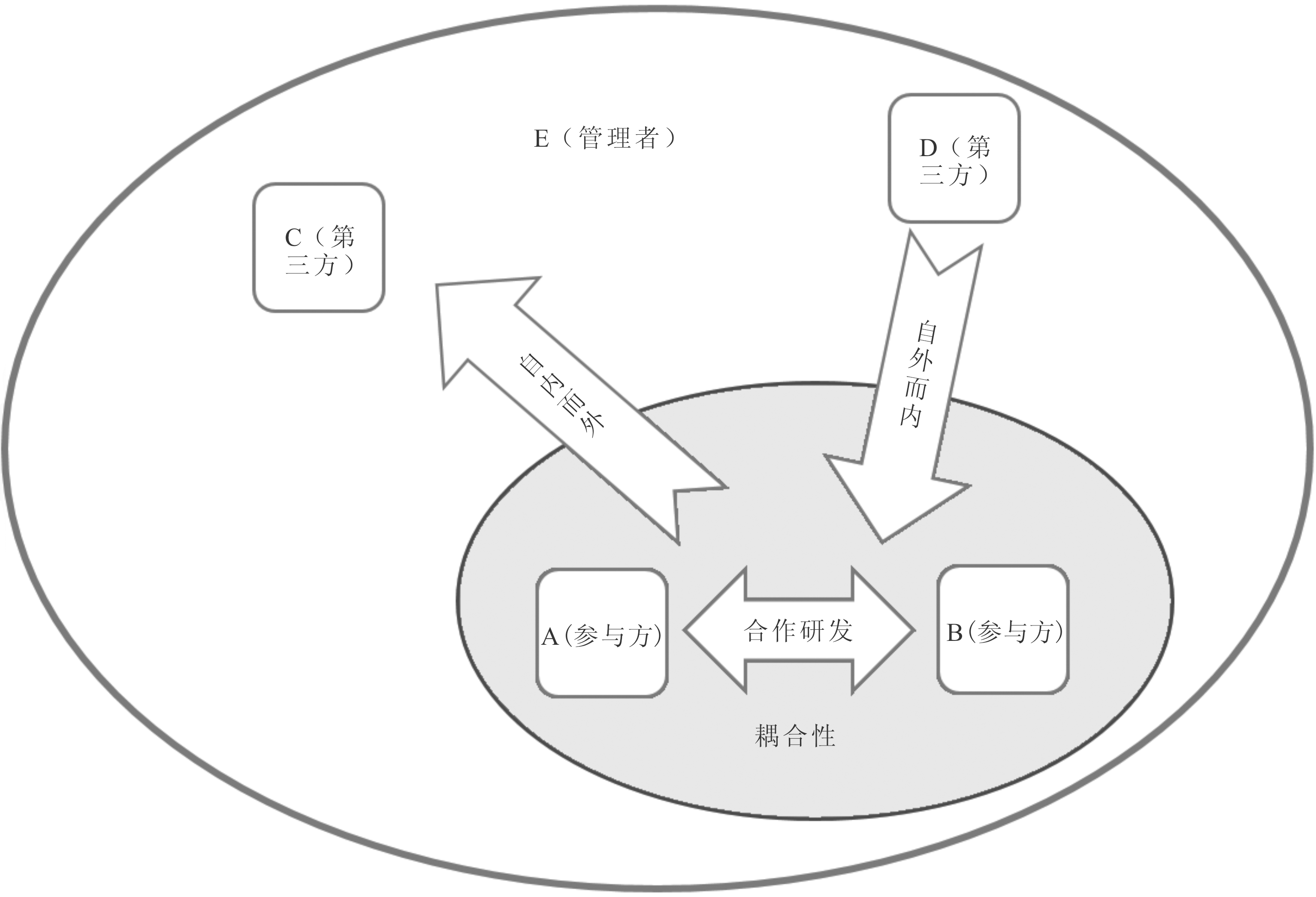

图1 理想化开放式创新平台

摘 要:当前,针对开放式创新平台的研究主要集中在市场战略和模型构建等领域,但很少从知识产权角度研究平台中合作研发产生的共同发明的权利归属、分配和行使等问题。事实上,解决好平台中知识产权(专利和商业秘密等)共有问题,将直接决定平台用户间开放式创新的最终成效,从而影响整个平台的运营。以提升共同发明的法律确定性与透明度为评判标准,现阶段国内外相关立法(包括国际条约)都存在一定缺陷,必要时须在知识产权法和合同之间作出选择。因此,在“大众创业、万众创新”背景下,在平台用户、平台商和政府多方合作下综合规制共同发明,也许是一条出路。

关键词:开放式创新平台;共同发明;专利权;商业秘密;知识产权

开放式创新理论的创始者亨利·切萨布鲁夫[1]曾指出,商业模式对发展技术的潜在价值是很重要的。一方面,技术本身实质上并不具有客观价值,一项新技术的经济价值是潜在的,直到以某种形式将其商业化以后才能具体显现出来。另一方面,知识产权作为一种公共政策工具,其应该是商业模式变化中的重要指向[2]。可以将以企业间共同开发技术的方式分散风险并在共同开发产生成果之后分享利润的做法视为一种商业模式[3]。因此,在企业间共同开发技术的商业模式下,如何运用好知识产权这个工具,不仅具有理论研究价值,更具有现实指导意义。

1.1 开放式创新概念和分类

开放式创新是一个针对组织创新系统的微观概念,源于对知识经济时代技术创新环境复杂变化背景下企业为适应环境自发调整创新模式的现象总结[4]。企业是开放式创新主体,其主要目的是增强企业搜索、获取、吸收和利用知识的能力提升,并推进企业内部研发能力,从而加速创新过程、降低成本、分散风险,以期快速投入市场(或新市场)。开放式创新是实现自主创新和协同创新的前提[5],此概念于2003年提出,其总结提炼了20世纪末以来许多公司利用外部伙伴和知识进行特有创新的过程。

开放式创新根据技术创新流向不同可分为三大类[6]:①自外而内型(Outside-in)开放式创新是对创新技术的“开发”(Exploitation),主要使企业丰富自身知识贮备,比如通过许可证、服务或者让产合并合同(Spin-in agreement)——这些协议可以允许公司利用外部知识资源,取代自身内部开发;②自内而外型(Inside-out)开放式创新是对现有技术的“利用”(Exploration),主要将自身知识转让给外部合作伙伴并从中获利,主要方式有许可证、转让合同或者让产分离合同(Spin-off agreement);③耦合性(Coupled)开放式创新,将以上两种类型进行合并,其要求双方对已有知识产权进行交流,通过建立研发合作伙伴关系,与互补伙伴一起对已有技术进行改进或者共同合作开发新的技术成果(如专利或商业秘密等)。所以,耦合性开放式创新是一种共同改进现有技术或者共同创造新技术的共同发明过程[7]。

当前对耦合性开放式创新模式的讨论最少。本文认为其优势在于:①促进参与方之间取长补短、资源互补,给予参与方更多知识资源,同时包括财政支持、持续的研发过程;②适合运用在无国界的互联网平台中,可以扩大参与方企业的国际市场,并加强国际战略部署[8]。

1.2 开放式创新与知识产权保护:冲突与互补

知识产权制度从建立之初,就试图在激励创新和捍卫权利之间寻求一个平衡支点。虽然开放式创新与知识产权保护长期被视为具有冲突的两个概念,但是,如果知识产权能够使用得当,则其对于开放式创新将有积极正面影响。开放式创新的核心概念是“分享”,而分享并不代表放弃权利本身,分享也应该在一定范围内合理分享,参与分享主体的动机和方式都是需要考量的因素[9]。事实上,尽管在许多企业内部,通过共同利益以及互惠性质的约束(如专利池)分享各自的知识产权,但是,知识产权仍然被视为商业冲突中的防御或进攻武器。因为现实中存在大量权利滥用的情形,知识产权正在从一个获取创新价值的方法慢慢转变成为自身的终结者。

在过往的两三百年时间里,知识产权保护与创新的关系一直是十分突出的,而这样的关系仍将在开放式创新时代继续保持下去。一方面,过强的知识产权保护将阻碍开放式创新发展,另一方面,知识产权制度的缺陷将导致企业或个人选择使用商业秘密来保护自身创新成果,这不仅将阻碍开放式创新发展,并且可能导致开放式创新消亡。知识产权法给予创新者控制自身创新的能力,也给予创新者对其创新成果采取何种程度控制的自主权。他们可以选择封闭式创新方式或者开放式创新模式,而这些方式都需要通过具体且清晰的知识产权策略来实现,否则开放式创新会反过来侵蚀知识产权制度所维护的合理秩序。

1.3 开放式创新带来的新问题

在开放式创新背景下,虽然参与者已经全面系统地接受开放式创新的理念,但是,实践中其粗放的知识产权运作与管理方式可能导致一系列新问题或困难:①参与者必须清楚地认识到,相较于封闭式创新,其在知识产权法律框架下进行的技术许可授权或获得、交叉许可等策略都将比以往复杂得多,需要具体问题具体分析,预先制定完善的管理策略;②参与者要明确自身专利等知识产权的实时法律状态,若这一点处理不好,则在参与者众多的创新中将是一个灾难[10]。

2016年对德国企业调查有关开放式创新的意见与数据统计发现:①创新型企业更喜欢同时以专利和商业秘密保护重要技术,导致知识产权法律保护变得越来越强,而创新成果的法律不确定性增加;②在面对新市场创新和开放式创新的合作研发过程中,专利常常被单独或者与商业秘密混合使用;③德国企业认为在创新中自身商业秘密的保护是相当重要的,甚至超越了创新的意义[11]。可见,德国企业开展开放式创新时首先重点关注专利,但商业秘密保护的同时使用,导致开放式创新成果的法律不确定性和不透明度加剧。

调查发现在开放式创新模式中,企业愿意使用更为简单的流程来操作项目,以方便创新需求者与问题解决者之间实现信息共享。但是,事先的保密协议和事后的专利或商业秘密的分配或行使并不适用于此过程。根据开放式创新原则,成千上万的企业问题可以在公众中寻求解决方案,而这些解决方案也可能将在网络中被分享。所以,对于即使参与了开放式创新的企业,在法律不确定性和不透明的影响下,仍然需要考虑其自身技术和合作研发成果的潜在法律风险与商业风险(如丧失竞争地位、可能遭遇不正当竞争等)。开放式创新平台为该问题的剖析提供了极佳的现实案例。

2.1 平台意识的崛起

杰瑞米·里夫金[12]曾言:“共有的形式之所以在当今社会比在以往任何一个历史阶段都受重视,是因为我们正在建立一个全球性高科技平台,该平台的根本特点在于它可以优化共有模式的核心价值和运营原则,从而使这一历史悠久的体制重新焕发活力。”由此可见,科技创新除制度保障外,还需要平台支撑。结合了新兴商业模式的开放式创新平台,已成为越来越多国际与国内企业突破创新难题的重要工具,当前中国提倡的众创空间就是一种开放式创新平台的实现模式。现今社会的平台化建设都与互联网的迅猛发展息息相关,其推动了创新创业的大众化、开放化以及平台化。事实上,开放式创新平台的组织形式是依托企业和机构,以网络社交空间为主,实体空间为辅[13]。通过开放式创新平台的搭建(线上或线下),不仅可以为企业或其它组织机构破解创新难题提供解决方案,而且满足政府提升产业创新服务水平、提高社会协作创新能力和发展创新型经济的既定目标。

新技术革命(如3D打印、大数据、物联网等)正在改变企业的生产方式和创新模式,平台正成为一种普遍的市场形式或行业组织形式,拥有一个成功的平台成为企业获得竞争优势的重要途径。平台具有一定的经济重要性,是具备范式(paradigm)特征的价值创造资产[14]。本文认为,当前提倡的协同创新就是建立一个宏观的全社会协作大平台,而开放式创新是以期在微观层面上建立一个企业或组织机构间小平台,其最终目的是为协同创新的大平台提供服务,本文重点关注开放式创新小平台。

2.2 现阶段开放式创新平台综述

目前,对开放式创新平台尚无统一定义,但开放式创新平台建设早已于本世纪初在大型企业中陆续开展。根据开放式创新平台技术利用方向的不同,可将其分为:①工业级开放式创新平台,如国外IBM和宝洁,国内的海尔开放式创新平台(HOPE)以及美的开放式创新平台;②个人级开放式创新平台,如国内的猪八戒平台,国外的普华永道(澳洲)以及以3D打印开放资源为主的Thingiverse平台[15]。根据平台所依托的主体不同,将开放式创新平台分为咨询公司为主的平台、龙头企业为主的平台以及中小企业为主的平台[16]。IBM和海尔的平台是龙头企业主导的平台,而普华永道(澳洲)是咨询公司主导的平台,咨询公司开设的平台更接近于私人用户平台(个人级),但是,对于中小企业而言,自身建立工业级平台是十分困难的。

2.3 开放式创新平台中的知识产权问题——基于理想化的平台模型

一般而言,线上开放式创新平台的特点在于:①参与主体多元,参与者包括创新参与方(合作的双方)、第三方和平台管理者(主办方)等;②融入全球网络,企业可以通过网络平台跨越组织和国家界限,获取全球资源。

如果平台参与者都能认识到应该更加关注机遇而不只关注知识产权,那么开放式创新和知识产权这两个概念就可以相得益彰。在这种情况下,平台上所有参与者问题的答案还是要回到开放式创新合作过程、公司知识产权状态、最终产品或者市场的性质、技术提供者的状态。

虽然上述3种开放式创新模式都在各种开放式创新平台中有所运用,但是,当前在ICT产业中,耦合性开放式创新过程最被推崇和运用[17]。这与ICT企业本身的开放特性有关,这些企业往往都愿意与他们的竞争对手分享其知识产权,试图将其技术提升为行业标准。但耦合性开放式创新的隐患在于:①每个参与方都有其自身利益的考量,在无规则保护下,或许不能进行充分有效的合作;②参与方在合作中有自身技术管理失控的风险;③在跨国合作中(特别是在网络平台上),各国立法差异导致国际私法问题等。

本文认为,最理想化的开放式创新平台应兼具工业级与个人级,以耦合性开放式为基础和核心,同时兼顾自外而内和自内而外两种创新形式,而众多平台参与者(合作参与方A与B、第三方C与D以及管理者E)的位置分布如图1所示。

理想中的开放式创新平台应是一个全程有管理者监控,从“参与方合作创新”到“共有成果”再到“第三方介入”的持续创新过程。除合作成果归属外,还有对于开放式创新极为重要的成果归属的确定性和成果内容的透明度(知识公开,即在双方互动之外,让第三方知悉该知识资源),都对开放式创新的可持续开展起到关键作用,否则就成为封闭式协作创新[18]。

总而言之,其知识产权问题可归纳为:①如何选择合适的类型保护共同发明成果(专利或商业秘密);②技术合作研发中产生的共有知识产权(专利以及商业秘密)的分配和行使问题(allocation and exploitation)。另外,对于平台管理者而言,还涉及运营中的平台责任以及信息保密问题。

3.1 共同发明是核心问题

对于自内而外或自外而内的开放式创新方式选择,需要具体问题具体分析,考察是否存在共同发明问题。一般而言,这两种开放式创新形式是一个技术输出或者技术输入的过程,可以使用专利法上专利转让、许可或者合同法上委托发明、技术转让等规定进行规制[19]。但对于理想化模式的核心——耦合性开放式创新而言,由于大部分存在共同发明的情况,所以其是下文讨论的核心。

曾有学者试图用“公地悲剧”(Tragedy of the Commons)说明人们过度利用共有资源的恶果,但忽视了资源未被充分利用的可能性。如果一个知识资源存在多个权利人,则为了达到某种目的,每个权利人都可以为其他权利人使用该资源设置障碍,从而出现资源挟持现象,导致共有资源闲置和浪费[20]。特别是在开放式创新平台中出现参与方挟持的问题,就是对平台价值实现的重大阻碍。所以,本文认为要分步骤且细致地处理好共同发明问题。

图1 理想化开放式创新平台

在耦合性开放式创新中,可以分4个步骤考量共同发明:①共同开发(参与方公司参与到此过程的员工都可能成为共同发明人);②选择专利或者商业秘密进行保护(选择权在企业主手中);③申请保护该权利(仅指专利)和分配该权利(此处不考虑在申请前参与一方已经将权利转移给第三方的情况);④进一步行使该项权利,防止出现“公地悲剧”。

3.2 共有专利的分配与行使:比较法角度

在中国《专利法》第15条中,其并未明确共有专利“行使”的涵义,但根据学者解释,共有专利分为申请权和行使权两类,而行使权又可以分为实施权(如单独实施和许可他人实施等)和处分权(如转让、出质和弃权等)[21]。TRIPs协议第28条第2款规定:专利所有权人还拥有转让或以继承方式转移专利的权利,以及订立专利许可合同的权利。因此,共有专利权人在开放式创新中同样拥有这样的权利,但在不同国家对于专利共有的行使有不同规定。

对于共同研发成果而言,许多国家地区的专利法都使用共同共有的方式。根据我国《专利法》第15条的规定,允许共有人在没有约定的情况下单独实施或普通许可他人实施该专利权,但是,对于独占、排他许可或转让其专利权而言,仍强调协商一致的原则。但德国《专利法》第6条只作了基本规制,实践中整体上按照德国《民法典》第741-758条规定“按份共有”方式进行适用,即如果当事人未约定或约定不明的,各共有人享有均等份额[22]。

深受普通法系和洛克式自由主义影响的美国《专利法》,对于共有专利的行使基本秉持了其一贯的个人主义精神,在共有人自行实施、许可他人实施或者转让等方面,都不需要向其他共有人通知或得到应允,但美国《专利法》对于行使之后的收益问题没有具体规定。而中国的《专利法》与法国专利法相似,其立法的出发点都是从专利共有人的集体利益出发,通过通知、协商一致以及优先购买权等规定来保护所有共有人的权利。美国立法的优点在于,为每个共有人与第三方自由交易专利权扫清了障碍,刺激了专利的运用与转化。当然,美国共有专利行使立法大致有3个缺点:①给予单个共有人太大的行使权利,从而可能对其他共有人的利益造成损害(比如将该专利交给其竞争对手使用);②没有考量不同共有人的共有份额问题,极有可能出现小份额压倒大份额以及搭便车的现象[23];③如果每个专利共有人都有授予第三方独占许可的权利,那么就会出现授权行为的冲突,从而影响共有专利行使的确定性,阻碍开放式创新的进行。

整体而言,基于当前各国知识产权立法和判例,虽然有所差别,但仅在本国范围内运营的开放式创新平台,其共同发明(专利)问题都可以在各自法律体系中找到较妥善的解决途径。换言之,该国平台中的专利共有问题并没有因其特殊性而与以往的处理方式有所不同。

3.3 共有专利涉及的国际私法问题:欧盟经验借鉴

开放式创新线上平台导致跨国合作研发的情况时有发生,由此根据上述各国立法差异,要处理好共有专利权行使,可能需要事先考虑3个法律适用问题:①专利申请所适用的法律;②专利确权所适用的法律;③合同协定所适用的法律。这3个问题的解决需要通过国际私法的方式,而其能否得到解决直接影响随后共有专利的行使。

对于第一个问题,最好通过多边或者双边的国际或区域性公约规定加以解决,如《欧洲专利公约》(以下简称EPC)第2条。针对第二个问题,诸如保护期限、权利内容、权利限制以及能够进行交易的资质等专利确权问题,一般都诉诸给予授权的国内法(或区域统一专利协约)。如当前欧盟各成员国之间的专利确权立法存在差异,这对各成员国企业、组织在开放式创新中的共有专利行使造成了许多困难。当然,未来(预计2017年底)将推行的欧洲统一专利(简称UP),可能解决这方面的问题。而欧洲《统一专利一揽子协定》(以下简称UPP)的目的就是要简化欧洲各成员国申请专利的程序,减少欧洲内部专利调查和诉讼的成本,从而增加法律的确定性。根据欧洲《统一专利保护条例》(以下简称UPR)第5条规定,其目的就是要利用统一专利为各专利主体提供一致的保护以及各成员国间的均等适用。UPR的第7条要求各缔约国将统一专利等同视为各国自身立法授予的专利。对于第三个问题,专利共有中的协议成分一般都会涉及法律选择问题(choice-of-law),这会极大影响未来的共有专利权行使。当然,有强制性法条的存在,许多法律选择也是不被允许的(如专利权申请的法定程序和权利范围)。在欧洲,根据《罗马规则I》(Rome I Regulation),再结合UPR第7条的规定,专利共有人可以使用法律选择的方式来选择其管理共有专利的立法。如果共有人间没有达成法律选择的条款,那么《罗马条例I》第4(2)款将得到适用。

上述论及的国际私法问题,对于跨境开放式创新平台参与者而言,应当在管理和合作中注意相关合同(规章)中的法律选择问题,特别是有关专利权共有的问题。如此,也许可以避免未来复杂的国际私法冲突规则适用问题,从而防止诉讼风险。由于专利地域性、技术差别和语言等障碍的存在,在现阶段由咨询公司主导的跨境平台中,并没有应对专利共有的法律对策或措施,特别是在个人级平台中要论及国际私法问题简直就是奢望。当然,对于工业级龙头企业主导的平台(如宝洁),该跨境平台的建立本身就是在其原有跨国技术合作基础上进行升级,其处理国际间科技共同开发的经验积累(大多集中在其双边或多边合作协议中)并不以平台的阶段性发展为转移。

3.4 共有商业秘密行使问题

通过专利保护耦合性开放式创新双方的共同研发成果是十分重要的方式,可以防止第三方的恶意侵权。但是,对于选择商业秘密的保护而言,其参与方的共同成果可能较轻易被第三方侵夺,如通过独立研发或者反向工程的方式。当然,通过非法方式获取商业秘密或者违反保密协议是被禁止的,且可以寻求救济。

至今,各国立法在共同行使商业秘密方面的规定都十分欠缺,一般都由合作合同的条款来规制。首先,合作的每一方都必须遵守保密义务,保障其不被主动泄露,通常有保密协议(NDA)或保密条款(confidentiality clause)。其次,各方需要在合同中注明对商业秘密的管理和行使方式与范围。在此情况下,商业秘密的共有人就如同专利共有人,需要在合同中列明各方是否可以自行实施、许可和转让,或者需要其他共有人的同意。

对于共同发明如何分配的问题,必须与平台中第三方结合起来一起讨论。虽然,如上述每一个共同发明所有人对其权利的行使,各国立法存在差异,但事实上,许多企业或组织在合作研发时更愿意使用合同的方式,而不是依据现有成文法[24]。较为自由的合同形式,可以通过参与方的自由意志在一定程度上修改成文立法的规定。从现有文献来看,当前欧美学者关于开放式创新、专利权和合同之间关系的研究,只停留在概念和现象分析上[25]。

4.1 合同的优势和劣势

本文认为,专利权作为一项民事权利,专利法没有必要从立法上满足专利共有人进一步分割专利权利要求的需求,不应该挤占双方契约自由的空间。比如,在不违反法律和政策的前提下,共有人可以利用合同对同一专利下的不同权利要求(即不同技术方案)进行更细致的权属约定。不过,该约定仅仅在当事人之间有效,不对善意第三方发生影响。

因此,合同的优势在于:①依照科斯定理(Coase Theorem),专利权共有权人间欲通过合同达成共有专利之预设目的,其效果系于交易成本是否趋近于零[26]。Calabresi[27]亦认为,如果外部成本可以使用私人议价的方式进行处理,那么不论权利的初步分配如何,对于资源的权利配置都可以被充分实现。换言之,在科斯定理模式下所有条件都被满足时,对于权利的最初既定分配是可以通过后续的私人议价(如合同等方式)而被忽略的;②在学界对于知识产权的民法权利性质愈发确定的时候,可以认定合同规则在知识产权(专利权)共有实施权和处分权方面的自由调整空间。在各国、各地区立法差异较大的问题上,契约自由是重要的调剂。特别是没有相关多边或双边协定的情况下,参与方或第三方可以通过订立专利共有合同的方式,提升法律的确定性,避免今后的法律纠纷。

而合同的劣势在于,在现实中专利权共有关系中交易成本不大可能趋近于零,有时甚至相当高,更何况存在诸多立法漏洞[28]。首先,协议可能导致共有人之间长时间的讨论,而且在一方不满意的时候容易导致协商失败。其次,第三方的利益和参与方合同对于第三方的潜在影响没有受到重视,导致合作及其成果透明度降低,从而增加第三方参与开放式创新的风险。最后,较之国内平台,跨境平台存在涉外当事人选择处理合同争议的适用法律问题,根据意思自治原则,有约定遵从约定,没有约定也可以遵从国际条约或惯例等。但是,当前跨境平台对于合作开发合同的知识产权条款大多限于如何规避自身管理方面的责任,并没有对平台中国际合作合同的合法性和后续成果可利用性进行仔细思考与全面规制。

4.2 对参与一方已拥有专利或商业秘密的保护

对参与一方原有知识资源(如知识产权或商业秘密)的保护,是合作协商需要考虑的要点之一。对其原有知识资源的保护,是后续合作研发中权利分配、成果控制和权利行使的基础。所以,在合作协议中对过往参与方所拥有成果的保护和行使方式等条款,就需要预设具体的共同行使条件和背景。

对于参与方已拥有的专利或商业秘密而言,开放式创新中共同发明的问题主要集中在参与方的接触使用权上(access right)。一般而言,参与一方只能在协议规定下有条件地接触和使用另一方的已有专利或者商业秘密。而这里的风险就是第三方加入后,比如在附加合同中第三方接触和使用该既有知识资源的权限,以及合作结束后参与一方能否利用原有掌握的另一方知识资源,这都是要在合同中考虑的问题。另外,对于参与方各自拥有的知识资源明示问题,各方都有必要在合作之前列明可以参与共同研发使用的专利或者商业秘密,以及哪些不是涵盖在内的。特别对于商业秘密,还可以采取事先签订保密协议或者在合同中加入保密条款的方式,防止合作中或合作后的泄密情形。

4.3 参与方背景不同导致合同形式多样化

根据实证研究发现,双方进行耦合性开放式创新的进程是十分复杂和费时的,特别是在其中一方是大学或者研究机构的时候,平均需要花18个月[29]。具有不同背景的参与方,在参与开放式创新时各自有不同的期许、利益和动机,且对于知识分享、成本和风险分担的认知也是不同的。因此,各参与方都需要找到各自不同利益的平衡点。

根据背景不同,开放式创新参与方一般可以分为提供商、消费者、竞争者、非竞争者、大学、私人或者公共研究机构、技术顾问或者政府等[30]。根据竞争可能性的不同,竞争者之间合作协议很难达成,而与大学、科研机构或者政府则很容易达成合作协议。另外,与大学的合作更能促进开放式创新,因为他们更加希望创新技术得到推广和应用。当然,签约主体(参与方)不同可能导致共同发明合同形式千差万别。事实上,只要在不违法条件下,通过合同的方式进行开放式创新,就可以在宏观层面上促进社会各个层面的协同创新。

对于开放式创新平台所有参与者而言,必须保证平台中形成的成果能够被更多人利用,并同时防止潜在侵权。对于第三方而言,在最初参与开放式创新时,不仅要关注共同发明法律确定性,而且要关注透明度。如果共有权分配和行使情况是清楚明确的,则第三方就能顺利地与其共有方(或者其中一个共有人)进行自内而外或自外而内的创新,从而开展新的耦合性创新。

5.1 知识产权法对于参与方和第三方的影响

共同发明的法律确定性和透明度在一国立法中是很容易做到的,即使没有具体规定,也可以基于公平原则进行调整。但是,在国际范围内就会出现很多冲突法或准据法问题,即使在专利和商业秘密立法方面致力于趋同的欧洲,在其最近的法律文件中也并未发现关于统一专利共有或商业秘密共有规范的内容。

就第三方而言,如果能仅凭借惯常居住地原则确定专利共有的准据法,一切就会变得简单,但事实并非如此,此时需要第三方寻找并相信共有人或其中一方对于其成果的分配和行使状况进行表述或者声明。而对于想得到技术使用许可的第三方而言,如果遇到多国适用情况,仅凭一方的惯常居住地是远远不够的,需要对多国的立法有一定了解。

现时,所有的专利所有权信息均可以在各国或区域的公开专利信息数据库中找到。第三方可以根据这些专利权属信息,找到共有人或者部分共有人进行自外而内的开放式创新。但是,全世界大部分专利信息数据库对于专利权属变更的讯息都反应不够及时。2014年1月,USPTO发布通知,建议所有专利自申请之日开始都必须明晰权属变更[31]。在欧洲,即将来到的统一专利可能提升法律确定性和透明度。在当前的立法中,欧专局对于专利权属变更的登记强制要求只放在专利权异议期间或程序中(opposition period or proceedings),而异议期之后的权利转让不强制进行登记。此时,平台管理者需要在促成合作之后对其成果后续权属变更情况进行跟踪,并及时在平台中变更信息。

至于商业秘密,其本身不具备与专利相同的公开性(透明度)[32],除非其本身与一些相关专利存在联系。欧盟指令对于共同研发且保有的商业秘密保护也并没有进行具体规制。另外,针对许可使用,商业秘密的许可人可能还会担心在异国被许可人适用其商业秘密时的法律差异。

5.2 合同规则对于参与方和第三方的影响

如上所述,契约自由也许可以解决不同国家、区域间立法差异带来的法律不确定性问题。当然,合同缔约方仍要遵守所依据准据法的强制性或禁止性规定(包括竞争法的相关规定)。而单单使用合同的缺点是,合同条款不能完全涵盖行使共有专利的全部内容,或者与强制性规范存在较大抵触。虽然契约自由对于参与方有诸多好处,但对于第三方而言,给予合同其本身的不公开属性亦导致了法律不确定性和透明度不高的问题。在一方共有权人和第三方进行开放式创新时,要防止侵犯其他共有权人的合法权益。同时,在自外而内或自内而外创新过程中,第三方与一方共有人的信息不对称(不论恶意或善意),都会导致第三方在创新中法律上的不利地位。开放式创新平台管理者需要尽量提升平台中成果的信息透明度,解决信息不对称问题。

5.3 知识产权法与合同之间的选择

综上所述,由于各国立法的差异和共同发明过程的复杂性,仅靠知识产权立法处理开放式创新中的权利行使问题是不足的。此时,合同也许是一种较好的选择,其在一定程度上提供了灵活性,提升了跨国情况下的法律确定性,同时也增加了合作各方信任度。但是,合同本身的不公开性导致透明度降低,这对第三方而言亦存在法律确定性的减损。

对于提升共有成果在国内外的法律确定性和透明度,要求平台管理者在与平台用户的博弈中,掌握好立法确定性与合同灵活性之间的平衡,依据各个用户主体所属地和背景的不同“对症下药”。本文认为应根据平台运营范围的不同(国内或跨国),采取不同的共同发明保护模式。针对仅仅在国内适用的开放式创新平台,采取以本国知识产权立法为主、平台自身规范(简明且不与强制性规范抵触)与合同为辅的保护模式——立法保证了成果在具体法域内的确定性,而规范和合同可以提供更多技术成果透明的空间(最起码在平台内部)。而对于具有跨国背景的平台,应建立一种以平台管理者制定的规范、格式合同和参与方自决条款等为主,各国成文立法、国际条约、惯例为辅的保护模式——在平台规范和格式合同中增设国际私法适用条款,有条件地限制参与方的自决条款(如不能违背强制性立法规定、必须满足基本信息公开等条件),从而为成果的后续开放、利用奠定基础。

如上所述,当前无论是国内还是跨国开放式创新平台,平台管理者都将在处理参与方或第三方共同发明问题上起到关键作用。Ullrich[33]认为,面向专利成果的开放式创新平台,其本质上是专利开源的一种实现方式,但其管理模式相较软件专利开源许可证(open source software licensing)的方式而言,可能存在权利人管控能力较低的问题,所以仍有待时间检验。对此,在中国的环境下,有反求诸平台管理者(内部)和反求诸政府(外部)两个方面诉求。事实上,当管理者就是政府时,这两个诉求就是同一个诉求,而现今国内大多数政府管理的创新平台仅限于提供知识产权信息交流,真正能在线上实现共同创新的平台并不多,而在“大众创业、万众创新”背景下,由龙头企业或咨询公司等建立并管理的开放式创新平台不断涌现。

6.1 国内外开放式创新平台知识产权条款评析

根据理想化平台模型进行匹配,当前虽然没有完美配对的,但是在每个平台上都或多或少存在由耦合性渐进自外而内或自内而外的持续创新过程。若以提高共有发明法律确定性和透明度为标准,则当前国内外开放式创新平台自身设立的知识产权保护和管理规范中的共同发明条款都或多或少存在问题。但是,几乎每个平台都关注了创新中可能发生的知识产权风险和运作等问题,这种意识值得肯定。

在国内,如“橙色云”设计空间与猪八戒网,两者大致是咨询公司主导型平台。但“橙色云”仅面向平面设计、工业设计方面,而猪八戒网更加全面,其是中国领先的服务众包平台。很遗憾的是,在两者的服务协议和规范的知识产权相关条款中,规避自身责任的内容较多,对于用户在平台上成果的交流和保护只是寥寥数语。同时,作为国内龙头企业主导型平台的典型——美的开放式创新平台,其《信息提交协议》第7款规定双方可以另行约定条款来规制知识产权,为共同发明问题的解决提供了空间。

在国外,2016年澳大利亚普华永道(PwC)开放式创新平台(咨询公司主导型平台)这一在线平台旨在将政府和企业连接到同一网络中,来自很多中小企业的创新者也汇聚于此,共同解决他们面临的重大技术性难题。该平台《用户协议》中第5条“知识产权”与第9条“隐私与信息保密”,有意给管理者留下监管用户信息的空间,以保障平台用户间信息交流合作的透明度和合法性,而不仅仅试图规避未来可能的法律责任。

6.2 对平台管理者的几点建议

当前学界讨论平台方法律责任的文献很多,本文试图从实务的角度,为平台管理者提供几点建议(此处不讨论平台管理者自身作为合作参与方或第三方的情况):

(1)注意略去问题的涉密信息。实践中,大部分平台上的共同发明都始于参与一方所遇到的技术问题,从而需要外部合作来解决问题。首先,开放式创新平台允许用户在线上公布技术问题,如ideXlab,其创设了一个匿名的讨论工作流程——允许有问题的用户和问题处理用户最初只进行匿名交流,直到双方达成合作意向。其次,用户的问题是否泄露敏感信息而带来风险,因为多数问题涉及现有产品或方法的技术改进或者商业秘密。此时,平台可以将主要产品或方法信息删掉,将一些次要的信息传达给其他人,从而降低风险。当然,对于信息“过滤”过程,管理者和用户可在协商一致的基础上决定是否需要签署一份具体的保密协议。

(2)关注成果的权利状态。虽然每一组用户在合作研发时都有自身利益考量,其如何选择成果保护形式或分配和行使权利都是用户的自由,但是,在开放式创新平台中,管理者不仅要确保对参与者开放,而且要关注无数第三方接触成果的便捷性。此处,管理者应尽可能做到:①保障共同发明成果的法律确定性,基本明晰当前权利状况(如是否过期、被诉侵权等);②当第三方出现时,提供其与共同发明参与方沟通的渠道;③对于未及时更新权属状态的情况,可以自行提醒参与方及第三方;④面对涉及侵权的成果信息,应当及时删除并通知用户,同时给予用户申诉的机会等。

(3)掌握用户的背景信息。由于用户背景、性质的不同(如个人、企业、科研院所或政府机构等),其在参与共同发明和开放式创新过程中考虑问题的立场都是不同的,由此还会影响今后共同发明成果的法律适用以及合同形式。所以,管理者需要具体问题具体分析,可以与律所等合作,为其平台上各类型用户提供专业的法律意见。

总体上,对于当前中国本土企业而言,尽管大多数企业内部有负责创新的部门或渠道,但是外部资源仍然在创新过程中占主要(甚至是最重要)地位[34]。较好的知识产权保护可以吸引更多与研发相关的国外直接投资(FDI),而过度的知识产权保护会对开放式创新的实施产生阻碍作用。因此,为了能够发挥创新的最大效益,专利制度应该促进研发者间全面协作,而这些协作将带来更多合作创新成果和专利。为了达到这个目的,本文认为可以有两种选择:一是完全期待更为细致具体的共同发明相关专利立法的出台;二是基本维持当前笼统的共同发明立法,将规制空间让渡给公共政策和市场主体自决。其中,后者更符合现实情况,毕竟立法的成本高昂。当然,有人认为由于立法的缺失,合作研发者可能寻找商业秘密等方式保护共有成果,但其主要缺点在于不能增加社会参与协作共享的公开知识资源[35]。很多人认为秘密和协作是不相容的两个概念,但这种想法忽略了市场主体、政府以及开放式创新平台所能发挥的巨大作用。

最后,无法要求所有企业进行平台化改造,但是,企业应尽可能参与或主导一些开放式创新平台建设和运行,通过开放式创新平台解决自身技术问题,完成技术升级换代,开拓新的市场和用户群。通过创新平台范围的不断扩大和深化,进一步参与到国内外技术标准的制定和协作进程中,这对于中小型企业而言意义尤其重大。同时,中国政府可以作为中间人,将不同企业主体纳入这个系统中,积极搭建公共基础设施以及国家层面的框架体系,为企业主体提供交流合作平台[36]。

参考文献:

[1] [美]亨利·切萨布鲁夫.开放创新的新范式[M].北京:科学出版社,2010:20.

[2] [澳]彼得·德沃斯.信息封建主义[M].北京:知识产权出版社,2005.

[3] 侯庆辰.论企业共同开发完成后之专利权共有——以我国台湾地区法律为论述基础[J].科技与法律,2014(5):778-797.

[4] HENRY CHESBROUGH.Open innovation:the new imperative for creating and profiting from technology [M].Boston:Harvard Business School Press,2003.

[5] 叶伟巍,陈钰芬.网络众包模式下的开放式创新机制及激励政策研究[M].北京:科学出版社,2015:115.

[6] 彭正龙,蒋旭灿,王海花.开放式创新模式下组织间知识共享动力因素建模[J].情报杂志,2011(8):163-168.

[7] FU XIAOLAN.China's path to innovation [M].Cambridge University Press,2015:141-142.

[8] ARINA GORBATYUK,GEERTRUI VAN OVERWALLE,ESTHER VAN ZIMMEREN.Intellectual property ownership in coupled open innovation processes [J].IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law,2016,47(3):265-266.

[9] SALEH AL-SHARIEH,ANNE-LAURE MENTION.Open innovation and intellectual property:the relationship and its challenges[M].Charlotte,NC:Information Age Publ.,2013:131.

[10] FU XIAOLAN.China's path to innovation [M].Cambridge University Press,2015:146.

[11] DIRK CRASS,FRANCISCO GARCIA-VALERO,FRANC ESCO PITTON,et al.Protecting innovation through patents and trade secrets:determinants and performance impacts for firms with a single innovation [C].ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper,2016.

[12] [美]杰里米·里夫金.零边际成本社会:一个物联网、合作共赢的新经济时代[J].金融电子化,2014(3):18.

[13] 曾庆丰,付春红,梅晓燕.企业开放式在线创新平台的运行模式及案例研究[J].华东科技,2012(9):67.

[14] 张小宁,赵剑波.新工业革命背景下的平台战略与创新——海尔平台战略案例研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(3):77.

[15] JOEL WEST,GEORGE KUK.The complementarity of openness:how MakerBot leveraged thingiverse in 3D printing [J].Technological Forecasting and Social Change,2016(102):169-181.

[16] 王方.“互联网+”下开放式创新平台建设实践——中小企业视角的研究[J].科技进步与对策,2016,33(15):19.

[17]ELLEN ENKEL,OLIVER GASSMANN,HENRY CHESBROUGH.Open R&D and open innovation:exploring the phenomenon [J].R&D Management,2009,39(4):311-316.

[18] HANNS ULLRICH.Open innovation,the patent exclusivity,and knowhow secrecy[M].Bruxelles:Editions Larcier,2014:306.

[19] 崔国斌.专利法:原理与案例[M].北京:北京大学出版社,2016:454.

[20] MICHAEL HELLER,REBECCA EISENBERG.Can patents deter innovation? the anticommons in biomedical research [J].Science,1998,280(5364):700.

[21] 李文江.论共有专利权行使及立法完善[J].知识产权,2014(12):40-41.

[22] 何怀文,陈如文.专利共有制度的博弈分析[J].清华知识产权评论,2015 (10):109.

[23] 崔国斌.中国专利共有制度述评 (上)[J].电子知识产权,2010 (6):18.

[24] ANDREA FOSFURI,CHRISTIAN HELMERS,CATHERINE ROUX.Are joint patents collusive? evidence from the US and Europe [J].Research Policy,2012,43(5):849.

[25] HENRY CHESBROUGH,ROYA GHAFELE.Open innovation and intellectual property[M].Oxford:Oxford University Press,2014:191-207.

[26] [美] R·科斯,A·阿尔钦,D·诺斯.财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集[M].上海:三联书店上海分店,2014:3-39.

[27] GUIDO CALABRESI.Transaction costs,resource allocation and liability rules——a comment [J].The Journal of Law and Economics,1968,11(1):67-73.

[28] [美]保罗.萨缪尔森.经济学(下册)[M].高鸿业,等,译.北京:中国发展出版社,1992:1204.

[29] OLIVER ALEXY,PAOLA CRISCUOLO,AMMON SALTER.Does IP strategy have to cripple open innovation[J].MIT Sloan Management Review,2009,51(1):72.

[30] BRUCE TETHER.Who co-operates for innovation,and why—an empirical analysis[J].Research Policy,2002,31(6):950.

[31] USPTO关于有贡献的专利发明人的权属变更通知[EB/OL].http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-88.htm,2017-02-23.

[32] 在泰国存在一种非强制性的商业秘密登记制度[EB/OL].https://www.aippi.org/download/commitees/215/GR215 thailand.pdf.2017-01-21.

[33] HANNS ULLRICH.Open innovation,the patent exclusivity,and knowhow secrecy[M].Bruxelles:Editions Larcier,2014:305.

[34] FU XIAOLAN.China's path to innovation [M].Cambridge University Press,2015:143.

[35] TALYA PONCHEK.The emergence of the innovative entity:is the patent system left behind[J].The John Marshall Review of Intellectual Property Law,2016,16(1):4.

[36] FU XIAOLAN.China's path to innovation [M].Cambridge University Press,2015:156-158.

(责任编辑:万贤贤)

Research on the Issue about the Joint Invention in the Open Innovation Platform

Abstract:Recently, in relation to the open innovation platform, the most researches focused on the market strategy and model's construction, rather than on issues about the ownership, allocation and exploitation from an Intellectual Property Law perspective. In fact, how to settle the issue of joint rights in the Intellectual Property (patents and trade secrets), which would affect the final achievement of the open innovation in this platform directly, and subsequently the operation of the platform. On basis of the legal certainty and transparency about the joint invention, both the domestic and international legislations are not sound, even it is need to make a choice between IP laws and contract if necessary. Therefore, in a "Popular entrepreneurship and innovation" scenario, there is a resolution that providers and users of these platforms, and the government may cooperate to deal with this issue synthetically.

Key Words:Open Innovation Platform; Join Invention; Patent Rights; Trade Secrets; Intellectual Property Right

收稿日期:2017-05-18

基金项目:国家社会科学基金重点项目(14AZD105)

DOI:10.6049/kjjbydc.2017020509

中图分类号:D923.4

文献标识码::A

文章编号::1001-7348(2017)15-0001-09