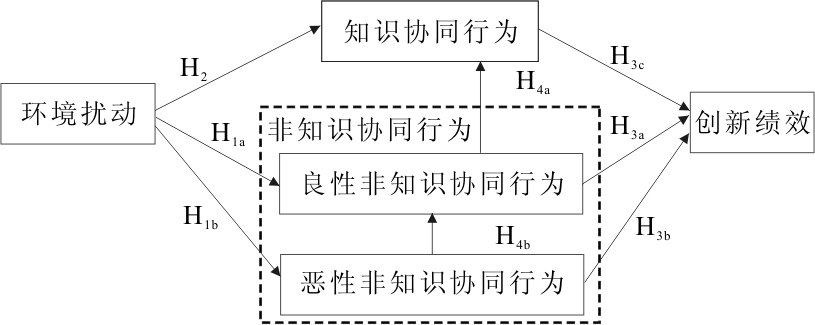

图1 理论假设框架

摘 要:知识协同行为和非知识协同行为是知识管理领域新的研究主题,探讨其内在影响机理具有重要意义。通过数据调查,利用结构方程模型深入分析和探讨了环境扰动对知识协同行为和非知识协同行为的影响机理。实证研究表明:环境扰动正向影响非知识协同行为的产生,而环境扰动对知识协同行为的影响并不显著;良性非知识协同行为与企业创新绩效显著正相关,而恶性非知识协同行为对企业创新绩效有一定反向影响,知识协同行为对组织创新绩效有着显著正向影响;良性非知识协同行为对知识协同行为有较强的正向影响,而恶性非知识协同行为反向影响良性非知识协同行为的产生,这意味着恶性非知识协同行为可以通过良性非知识协同行为的中介效应对知识协同行为、创新绩效起反向作用。

关键词:环境扰动;知识协同行为;良性非知识协同行为;恶性非知识协同行为;创新绩效

知识协同行为(KCB)和非知识协同行为(NKCB)是知识管理领域新的研究主题。所谓知识协同行为(Knowledge Collaboration Behavior,KCB),是指以获得竞争优势为目标而开展知识创新过程中,知识主体、客体、环境等达到一种在时间、空间等维度上有效协同的状态,创新主体之间“并行”(Parallel)或“串行”(Serial)地协同工作,并以在“恰当的时间”和场所(实体或虚拟场所),创造“恰当的知识”并传递给“恰当的对象”为目标,从而使创新活动趋于有序的协同合作行为[1,2]。知识协同行为有利于为组织提供丰富的智力资本并进行快速创新,促使知识转化为价值[1]。但是,创新活动过程中并不只存在知识协同行为,还存在很多非知识协同行为[3]。非知识协同行为(Non Knowledge Collaboration Behavior,NKCB)是指在创新过程中,由于扰动因素的影响,原来协同、合作的主体之间不再进行有效的协同化合作,并发生动荡、解散,从而使得创新主体难以实现“在恰当的时间创造恰当的知识并传递给恰当的对象”,创新活动趋于无序、滞后甚至非正常结束的行为[3]。

在动态环境下,会产生诸多扰动(Disturbance)因素(宏观、中观或微观),这些扰动因素会对组织创新活动中的知识协同行为(KCB)和非知识协同行为(NKCB )造成一定影响。Laurie Gloge等[1]指出,知识协同行为在知识经济时代是至关重要的,它可以提高组织对隐性知识的显性化能力,为组织创造财富,提高竞争优势,但是,知识协同行为必须适应其所处环境,当所处环境发生改变时其必须作出相应改变。Stephen P.Robbins等[4]也指出,组织外部环境(经济、人口、技术、社会文化、政治法律等方面)对组织发展构成了约束,当外部环境发生动态变化时,必然对组织产生直接或间接影响,从而对创新主体间知识协同行为(KCB)和非知识协同行为(NKCB)造成影响。因此,探讨环境扰动因素影响下知识协同行为(KCB)和非知识协同行为(NKCB)的内在机理有着重要意义和价值。但是,环境扰动如何影响KCB和NKCB的产生?这两种行为对组织创新绩效有什么影响?已有研究缺乏相关实证分析。基于此,本文通过数据调查,利用结构方程模型进行验证性因子分析,深入探讨环境扰动对知识协同行为和非知识协同行为的影响,以及这两种行为对企业创新绩效的影响。

1.1 环境扰动与非知识协同行为的关系

G.Nicolis 等[5]指出,无论是自然界中的物理现象、化学现象,也无论是生物系统,还是人类社会系统,其所处环境都可能发生扰动,这些扰动会引起系统改变,并形成环境扰动(Environment Disturbance,ED)。在动态环境下,产业竞争可能是礼让的、温文尔雅的,也可能像战争一样,是痛苦的甚至残忍的(cutthroat)和极不稳定的,从而对产业内部所有企业造成扰动[6]。环境扰动对组织的影响可能是宏观层面(如国家宏观政策的改变等)和中观层面的(如区域环境的改变或行业环境的变化),也可能是微观层面的(如竞争对手、供应商等对企业创新活动造成的影响)[7] 。Teece[8-9]指出,环境扰动对组织创新活动造成影响,尤其会使“自恋的组织”(narcissistic organizations,比喻满足于自身技术而不求创新的企业)受到伤害(impaired),从而使得团队成员之间产生不信任、沟通不畅或关系紧张,进而使得创新活动过程中主体之间产生较多不合作行为。环境扰动既可能给企业发展壮大带来机会(如新技术的出现、资源提供企业的进入等),也可能给组织带来威胁(如新竞争对手的出现、经济衰退等)[10]。这两种因素都会对组织知识创新活动造成扰动,使得组织内成员较多考虑自身前途或利益等,增加创新主体之间在时间、空间等维度上知识创造、传递的非协同性,从而产生较多知识非协同、合作行为,即非知识协同行为(NKCB)[3]。

非知识协同行为(NKCB)按性质可分为良性非知识协同行为(Benign Non Knowledge Collaboration Behavior,B-NKCB)和恶性非知识协同行为(Malignant Non Knowledge Collaboration Behavior,M-NKCB)两种:良性非知识协同行为(B-NKCB)常常产生知识创新“火花”,一般是有益的、易于转化的,其所产生的冲突也易于消解,而恶性非知识协同行为(M-NKCB)则一般是破坏性的,并常常导致严重后果[3]。在动态环境下,这两种类型的非知识协同行为都会产生。一方面,良性非正式协同行为是动态环境下组织谋求发展的必然结果(良性非知识协同行为有时受环境扰动因素的影响而被动产生,有时由于B-NKCB 的有益性,组织甚至主动鼓励其产生);另一方面,在环境扰动因素的影响下,某些创新主体考虑到自身利益最大化或担心受损,会发生与组织目标相背离的行为,甚至会损害其他个体或组织的利益,从而产生较多的恶性非知识协同行为。

根据上述分析,本文提出以下假设:

H1:环境扰动(ED)正向影响创新活动过程中非知识协同行为(NKCB)的产生;

H1a:环境扰动(ED)正向影响创新活动过程中良性知识协同行为(B-NKCB)的产生;

H1b:环境扰动(ED)正向影响创新活动过程中恶性非知识协同行为(M-NKCB)的产生。

1.2 环境扰动与知识协同行为的关系

组织通过创新主体间协同、合作,整合不同知识资源,可以有效弥补知识缺口和消除知识孤岛,并获得“1+1>2”的效果[11,12]。但是,在环境“扰动”因素的影响下,知识协同行为会受到影响。C Sartorius[13]指出,由于组织所处环境的复杂性和动态性,创新活动通常具有不确定性,由此增加了不可预测性。在一个高度竞争的动态环境下,技术探索与开发能力、核心技术能力以及自主研发能力等对于企业创新活动是非常重要的,如果囿于现有技术则会限制创新发展[14,15]。J Howells等[16]也指出,在动态环境下,企业技术知识创新活动并不是一个简单的串行过程,而是一个高度动态的、迭代的、频繁的串、并行共同作用的过程。当企业面临的外部环境发生大的变化或扰动(如“经济危机”)时,会对组织创新活动造成显著影响[17]。JJ Kovach等[18]认为,在动态环境下,企业常常难以预测不断变化的市场需求,从而对组织创新活动造成较大影响。当外部环境发生“扰动”时,企业知识集成创新活动必然随之发生变化,并出现混乱、无序的状态[7],原来协同合作的创新团队会出现成员动荡、转移、离开等状况,进而使得创新主体之间在时间、空间等维度上的知识创造、传递的协同性降低,削弱创新主体之间知识协同合作行为。对于外部环境适应能力较弱的企业而言,会长期造成创新主体之间的混乱、无序,严重时会导致创新项目非正式终止,从而长期反向影响(严重削弱)创新主体之间知识协同行为,而对于外部环境适应能力较强的企业而言,会在短期内削弱创新主体之间协同性。

根据上述分析,本文提出以下假设:

H2:环境扰动(ED)会(短期或长期)反向影响(削弱)创新主体之间知识协同行为(KCB)。

1.3 非知识协同行为、知识协同行为与创新绩效间关系

在创新活动过程中,非知识协同行为(NKCB)导致不同主体之间非协同、非合作行为发生,进而造成创新项目的延时、滞后,即难以在合理的时间按计划完成创新项目,严重时会导致创新活动非正常终止。因此,非知识协同行为在时间维度上呈现出非协同性。 非知识协同行为会导致创新主体之间无序状态的产生,从而影响企业创新绩效[3]。但不同性质的非知识协同行为类型可能会对创新绩效产生不同效果,对于良性非知识协同行为而言,其有益性直接或间接地促进创新绩效提高,而恶性非知识协同行为由于对创新活动的破坏性而降低创新绩效[3]。

与非知识协同行为不同的是,知识协同行为会促进创新绩效提高。内部协同合作有利于增强现有创新能力和水平,而外部R&D协作联盟和内部合作的协同交互则有利于把握创新发展方向[19]。在动态环境下,组织可以通过创新主体间异质网络(甚至是稀疏的网络)承载多样性知识,进而促进创新项目完成[20]。企业通过与大学、研究机构等合作,可以促进知识协同共享,进而提高企业技术水平和绩效[21,22]。当前复杂的竞争环境对组织可持续创新提出了挑战,加强与外部力量的协同合作,广泛而深入地吸收外部知识资源,是组织可持续创新的源动力[23]。在高度竞争环境下,企业通过高度跨功能的协同合作(high cross-functional collaboration)、有效的知识整合,可以创造显著差异化的创新产品或成果,进而提高企业创新绩效[24]。企业、大学、研究机构等形成的集群式结构产生的竞争力大于各个部分加起来的总和,并有助于克服产业内在惯性、破解危机[25],进而通过协同创新网络提高创新成果质量,提高创新成果研发速度和转化效果,促进创新绩效提高[26-28]。

根据上述分析,本文提出以下假设:

H3a:良性非知识协同行为(B-NKCB)正向影响创新绩效;

H3b:恶性非知识协同行为(M-NKCB)反向影响创新绩效,即当M-NKCB增加时,创新绩效降低;

H3c:知识协同行为(KCB)正向影响创新绩效提高。

1.4 非知识协同行为与知识协同行为间关系

当满足一定条件时,非知识协同行为与知识协同行为之间可以发生转化。例如,良性非知识协同行为会产生有利于创新的知识“火花”,转化为知识协同行为(KCB),促进创新活动开展,并产生新的(甚至是突破性的)创新成果。因此,组织常常采取措施鼓励良性非知识协同行为[3]。但与良性非知识协同行为不同的是,恶性非知识协同行为(M-NKCB)一般难于向有利的反向(良性非知识协同行为)转化,并且会给组织创新活动带来破坏性力量,损害创新主体(可能是个体、团队)间协同合作关系,阻碍创新活动开展,从而给良性非知识协同行为带来不利影响。组织中知识创新成果根植于个体,但常常由组织拥有(知识产权),在动态环境下,如果组织与个体的关系处理不当,就会危及(jeopardise)组织或个体利益[29],进而导致恶性非知识协同行为的发生。创新主体多样性、利益诉求多样性使得某些恶性非知识协同行为不可避免(inescapability)[30]。创新主体之间恶性行为会给组织中个体带来消极影响,进而严重影响创新主体之间有效合作[30]。在创新活动中,个体之间、团队之间、组织之间都可能因为利益冲突而产生M-NKCB,这些M-NKCB会阻碍创新主体之间良性非知识协同行为的发生。

根据上述分析,本文提出以下假设:

H4a:良性非知识协同行为(B-NKCB)正向影响知识协同行为的发生;

H4b:恶性非知识协同行为(M-NKCB)反向影响良性非知识协同行为(B-NKCB)的发生,即当恶性非知识协同行为增加时,良性非知识协同行为会减少(见图1)。

图1 理论假设框架

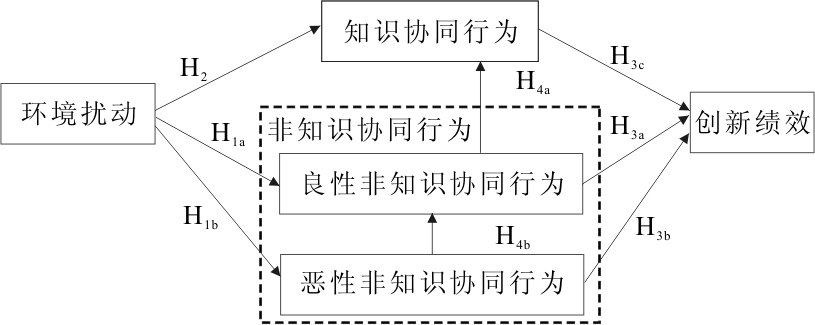

2.1 问卷设计

根据前文理论假设并参考已有文献,设计调查问卷。根据G Nicolis(2010)、Michael E Porter(1990、2005)、Stephen P Robbins(2012)等的观点,采用国际宏观环境扰动(HJRD1)、国家宏观环境扰动(HJRD2)、行业中观环境扰动(HJRD3)、区域中观环境扰动 (HJRD4)、 微观环境扰动(HJRD5)等5个变量测量潜变量环境扰动;根据Teece、佟泽华、汪明生等的观点,采用激发创新火花(B-NKCB1)、时刻非协同性(B-NKCB2)、易于良性转化(B-NKCB3)、易于冲突消解 (B-NKCB4)等4个变量测量潜变量非知识协同行为;根据佟泽华、汪明生等的观点,采用创新破坏(M-NKCB1)、严重滞后终止(M-NKCB2)、易于恶性转化(M-NKCB3)、难于消解(M-NKCB4)等4个变量测量恶性非正式协同行为;根据Laurie Gloge(2009)、樊治平(2007)、Grant等的观点,采用主体协同有序(KCB1)、知识传递恰当(KCB2)、主体有效网络(KCB3)、组织和谐氛围(KCB4)等变量测量潜变量知识协同行为;根据Jan Hohbergera(2015)、S Rodan(2013)、I Ketata(2014)、唐晓婷(2015)等的观点,采用高创新成果质量(CXJX1)、高创新研发速度(CXJX2)、高创新转化效益(CXJX3)等3个变量测量创新绩效。各潜变量衡量指标如表1所示。调查问卷采用Likert五级量表,“1”代表“非常不同意”,“5”代表“非常同意”,分数越高代表同意的程度越高,反之代表不同意的程度越高。

表1 各潜变量衡量指标及题项

潜变量观察变量环境扰动(HJRD)国际宏观环境扰动(HJRD1)国家宏观环境扰动(HJRD2)行业中观环境扰动(HJRD3)区域中观环境扰动(HJRD4)微观环境扰动(HJRD5)*您所在企业(或组织)创新活动过程中,国际宏观环境发生了与您所在企业(或组织)相关的大变化(如与钢铁行业相关的国际铁矿石价格发生了大的变化)*您所在企业(或组织)创新活动过程中,国家宏观环境发生了与您所在企业(或组织)相关的大变化(如国家制定或出台了与原来相比变化比较大的政策、法规等)*您所在企业(或组织)创新活动过程中,行业(中观)环境发生了大的变化(如行业协会制定了新标准等)*您所在企业(或组织)创新活动过程中,区域(中观)环境发生了大的变化(如某地区制定新的某种产业政策)*您所在企业(或组织)创新活动过程中,与您所在企业(或组织)相关的合作机构、竞争对手发生大的变化(如原来合作的技术领先企业、大学、科研院所、金融机构等不再合作)良性非知识协同行为(B-NKCB)激发创新火花(B-NKCB1)时空非协同性(B-NKCB2)易于良性转化(B-NKCB3)易于冲突消解(B-NKCB4)*您所在企业(或组织)创新过程中,创新主体之间良性的冲突(包括争论等)激发了创新的火花、灵感等*您所在企业(组织)创新过程中,创新主体之间良性的冲突使得创新活动在时间、空间等维度上出现一定程度的非协同性*在创新活动过程中,创新主体之间良性非知识协同行为向有利的方向发生了转化(如由非协同、非合作向协同、合作的方向转化)*您所在企业(组织)创新活动过程中,创新主体之间良性的冲突、分歧并没有影响沟通,且最终得到了消解恶性非知识协同行为(M-NKCB)创新破坏(M-NKCB1)严重滞后终止(M-NKCB2)难于良性转化(M-NKCB3)难于冲突消解(M-NKCB4)*您所在企业(组织)创新活动过程中,创新主体之间恶性行为破坏了创新活动的进行*您所在企业(组织)创新活动过程中,创新项目发生严重滞后,甚至非正常终止、破产*您所在企业(组织)创新活动过程中,创新主体之间恶性非协同合作行为没有或难以向有利的方向转化*您所在企业(组织)创新活动过程中,创新主体之间产生的矛盾、冲突难以消解,甚至不可调和知识协同行为(KCB)主体协同有序(KCB1)时间维度恰当(KCB2)知识传递恰当(KCB3)主体有效网络(KCB4)*您所在企业创新活动过程中,由于创新主体之间及时有效的相互协作而形成了“协同、有序”的状态*您所企业创新活动过程中,创新主体之间在恰当的时间(合理的时间点或时间段)进行了知识的创造、传递*您所在企业创新活动过程中,创新主体在恰当的场所(空间)传递给了恰当的主体*您所在企业创新活动过程中,创新主体之间形成有效的网络结构创新绩效(CXJX)高创新成果质量(CXJX1)高创新研发速度(CXJX2)高创新转化效益(CXJX3)*与同行业相比,您所在企业(或组织)开发出了高质量的创新成果(如专利等)*与同行业相比,您所在企业(或组织)研发速度较快*与同行业相比,您所在企业(或组织)创新成果(如专利等)转化取得了较高的经济效益

2.2 样本与数据收集

本研究通过向国内相关领域专家、企业相关人员、高校博士/硕士、科研院所以及政府等机构相关人员发放问卷,并利用相关数据调查网站填写调查问卷。在问卷发放过程中,对问卷调查目的和关键概念进行了详细说明。本次调查涉及电子信息、生物医药、装备制造、电力、新材料新能源、石油化工、家电、服装纺织等多个领域或行业。共发放问卷320份,剔除39份无效问卷,回收有效问卷281份,有效回收率为87.8%,达到了社会调查对样本规模(数量)、回收率、有效回收率等要求。

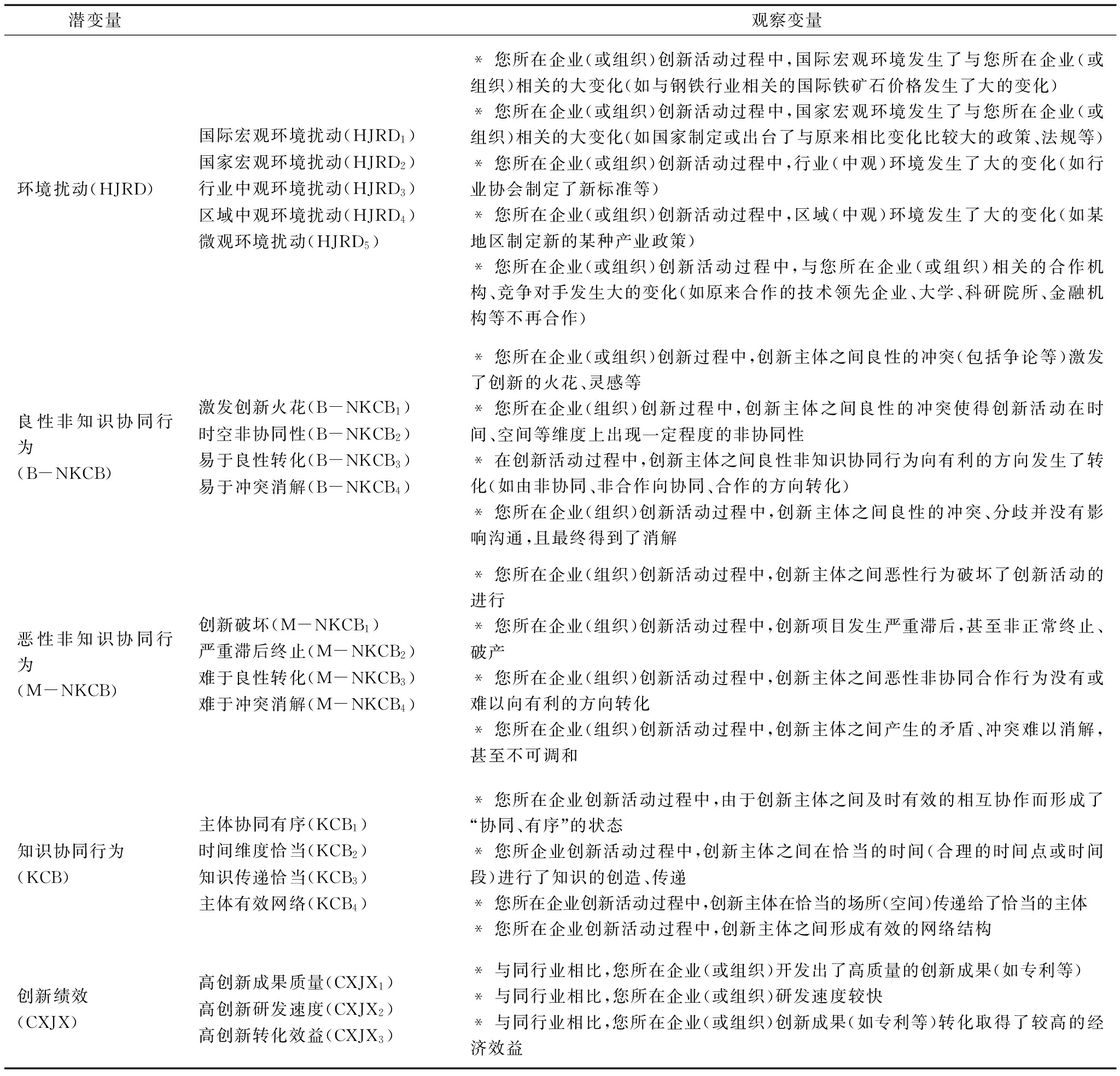

2.3 信度与效度检验

信度又称为可靠性,主要检验结果的一致性和稳定性[31]。信度值越大,表明测量的可靠性越高。本研究利用Cronbach′s 系数检验信度,Cronbach 系数由Cronbach(1951)提出,是目前社会科学研究最常使用的信度指标。根据J P Gilford、荣泰生等给出的信度标准,如果量表的信度Cronbach ≥0.70,则属于高信度;如果0.35≤Cronbach <0.70,则属于可以接受的信度范围;如果Cronbach <0.35,则属于低信度[32,33]。利用SPSS19.0对本研究调查数据进行信度分析,结果如表2所示,Cronbach均达到了较高或可接受的信度要求。

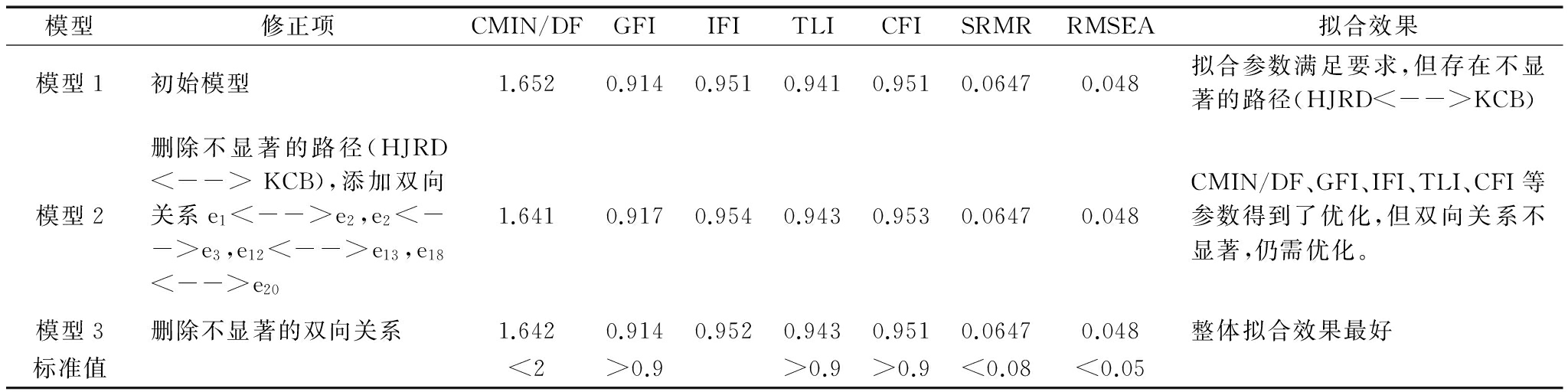

表2 信度检验结果

观察变量AfphaifitemDeletedCranbachαHJRD1HJRD2HJRD3HJRD4HJRD50.8170.8120.8020.8120.8340.847KCB1KCB2KCB3KCB40.6170.5820.6090.4960.648B-NKCB1B-NKCB2B-NKCB3B-NKCB40.6860.6800.6950.6800.744M-NKCB1M-NKCB2M-NKCB3M-NKCB40.8910.9040.9020.8770.918CXJX1CXJX2CXJX30.5400.6430.5370.671

效度是指量表所能达到的测量能力[31]。本文采用内容效度和建构效度相结合的方式来分析量表效度状况,通过与相关专家进行多次沟通和交流,保证了量表内容效度满足要求。本文通过探索性因子分析的KMO值进行建构效度检验,当KMO值接近于1时,表示建构信度较高,当KMO较小时,表明建构效度较低,一般情况下,0.90以上效果较佳,0.70以上效果尚可,0.60时效果较差,0.5及以下效度很差。利用SPSS软件对调查数据进行探索性因子分析(EFA),得到KMO值为0.837,sig.=0.000,由此可以看出,建构效度达到了较佳效果。

3.1 结构方程拟合度分析

模型1:根据假设建立初始模型,并利用AMOS19.0软件进行SEM分析,拟合参数结果如表3所示。根据邱皓正[34]给出的观点,在一般情况下CMIN/DF<2,且拟合参数满足GFI、TLI、CF、AFGI >0.9,SRMR<0.08、RMSEA<0.05的标准,即可得到较好的拟合效果。从表3中可以看出,模型1的CMIN/DF、GFI、AGFI、TLI、CFI、SRMR、RMSEA等值满足要求,但是,原假设H3b(“路径环境扰动->知识协同行为”)没有达到p<0.05的显著性水平(p=0.982)。因此,模型1需要进一步修正。模型2:删除路径“环境扰动->知识协同行为”。同时,根据Modification Indices(修正指标),结合实际添加部分残差变量之间双向关系:e1<-->e2,e2<-->e3,e12<-->e13,e18<-->e20(有助于解释不易被潜变量解释的部分)。重新进行SEM分析,结果如表3所示。可以看出,CMIN/DF=1.641 <2,与模型1相比,得到了优化,AFGI、GFI、TLI、CFI、AFGI、RMR等也都得到了优化。但是,e1<-->e2,e2<-->e3,e12<-->e13,e18<-->e20并未达到p<0.05的显著性水平。因此,模型2仍有修正的必要。在此基础上,删除不显著的路径和双向关系,得到模型3,重新进行结构方程模型分析,结果如表3所示。可以看出,CMIN/DF、GFI、AFGI、TLI、CFI、AFGI、RMR、RMSEA等均达到了要求,且所有路径都达到了p<0.05的显著性水平。综合来看,与模型1、模型2相比,模型3的整体拟合效果最好。

3.2 实证结果分析

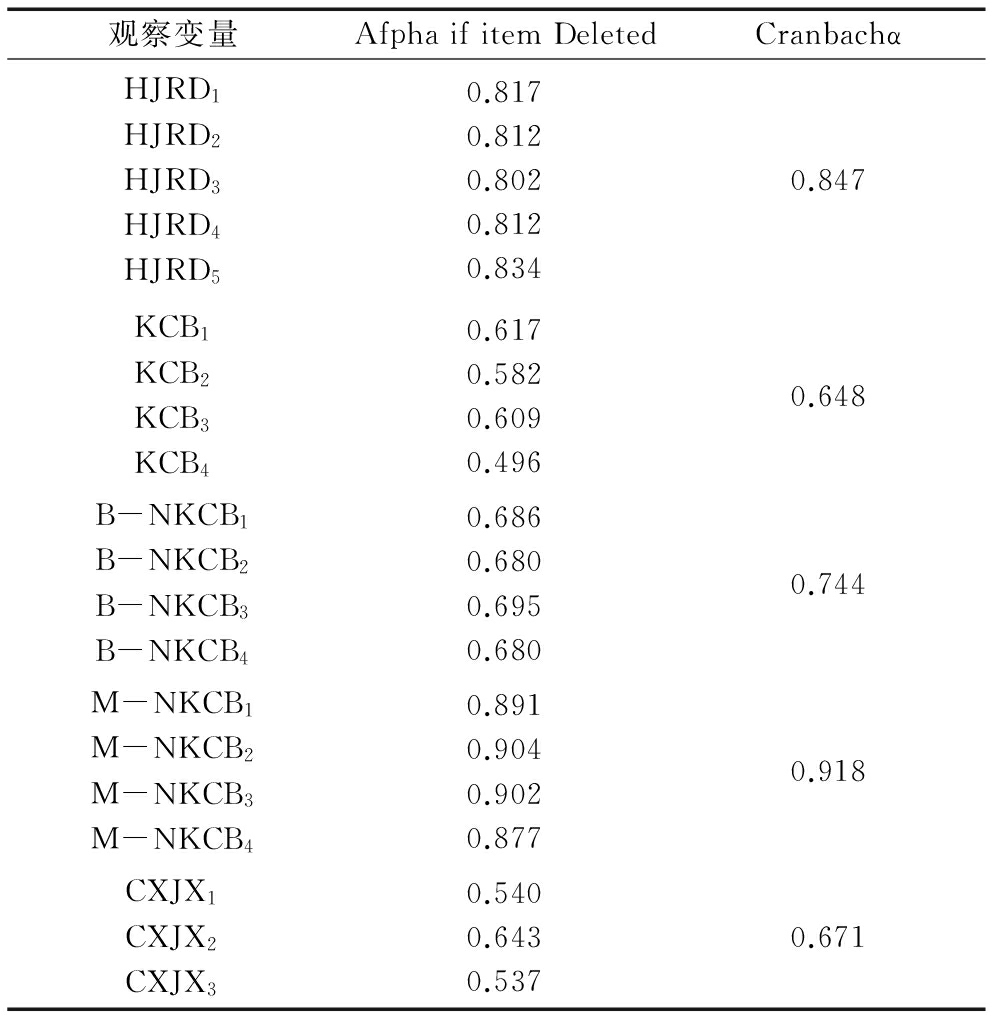

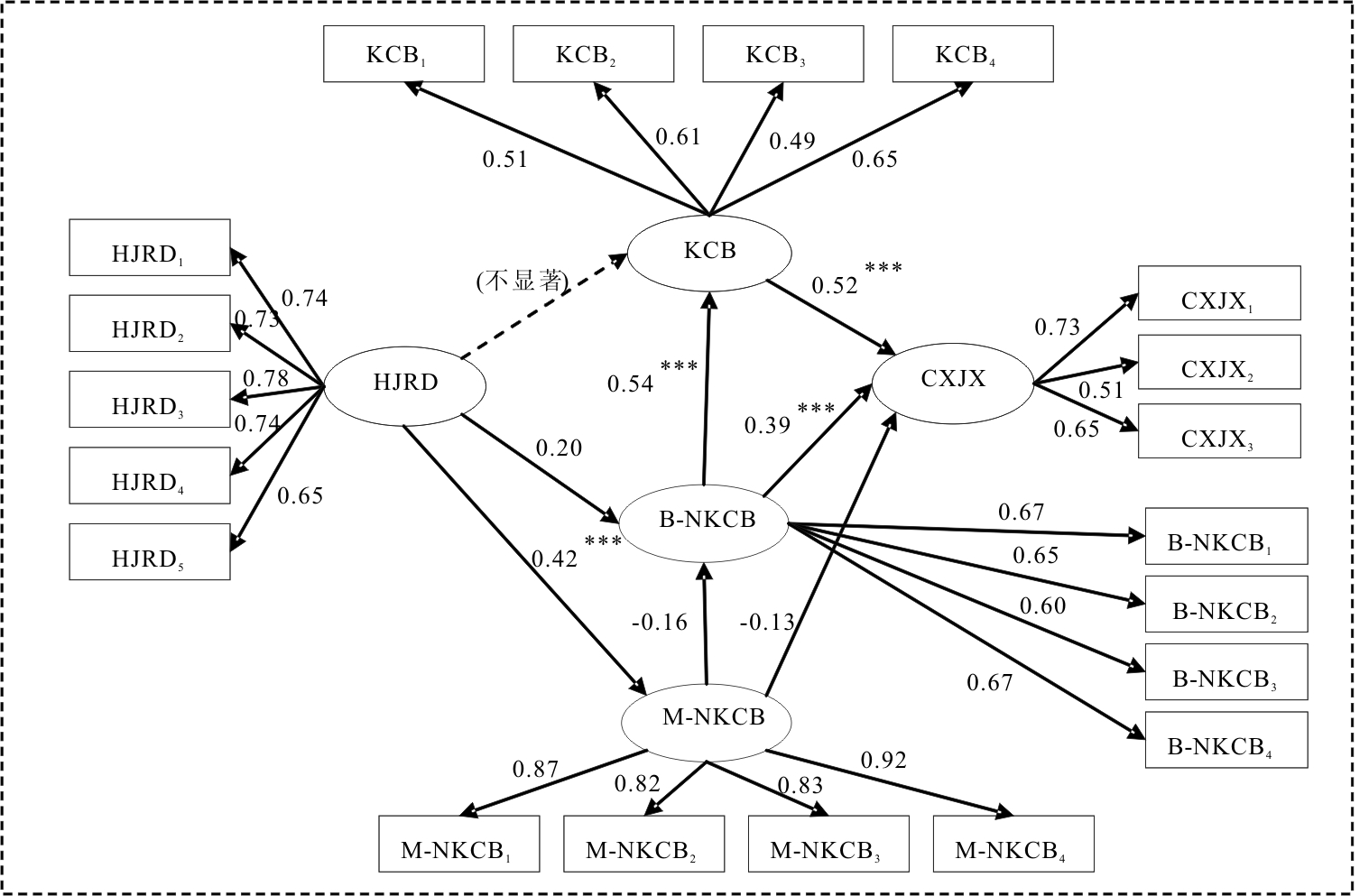

利用模型3得到参数估计结果,如图2所示。

(1)潜变量环境扰动与良性非知识协同行为的路径标准化系数为0.20(p=0.016),即原假设H1a得到了验证。潜变量环境扰动与恶性非知识协同行为(M-NKCB)的路径系数为0.42,p<0.001,因此假设H1b得到了验证。但是,潜变量环境扰动与知识协同行为KCB的路径H2没有达到0.05显著性水平(p=0.982,根据模型1得到),即原假设H1a没有得到验证。观察变量国际宏观环境扰动、国家宏观环境扰动、行业中观环境扰动、区域中观环境扰动、微观环境扰动对于潜变量环境扰动均显著;潜变量良性非知识协同行为与激发创新火花、时空非协同性、易于良性转化、易于冲突消解等4个观察变量的路径也得到了验证;潜变量恶性非知识协同行为M-NKCB对其观察变量(创新破坏、严重滞后终止、难于良性转化、难于冲突消解)的路径也是显著的。

(2)良性非知识协同行为B-KCB对创新绩效的路径标准化系数为0.39且显著。因此,假设H3a得到了验证。潜变量创新绩效对其观察变量(高创新成果质量、高创新研发速度、高创新转化效益)的路径分别为0.73、0.51、0.65(均显著)。恶性非知识协同行为(M- NKCB)对创新绩效的路径系数为-0.13且显著,故假设H3b得到验证。另外,知识协同行为对创新绩效的路径系数为0.52。因此,假设H3c得到验证。

表3 模型拟合参数结果

模型修正项CMIN/DFGFIIFITLICFISRMRRMSEA拟合效果模型1初始模型1.6520.9140.9510.9410.9510.06470.048拟合参数满足要求,但存在不显著的路径(HJRD<-->KCB)模型2删除不显著的路径(HJRD<-->KCB),添加双向关系e1<-->e2,e2<-->e3,e12<-->e13,e18<-->e201.6410.9170.9540.9430.9530.06470.048CMIN/DF、GFI、IFI、TLI、CFI等参数得到了优化,但双向关系不显著,仍需优化。模型3删除不显著的双向关系1.6420.9140.9520.9430.9510.06470.048整体拟合效果最好标准值<2>0.9>0.9>0.9<0.08<0.05

图2 SEM拟合结果(模型3)

注:*表示p<0.1;**表示p<0.05;***表示p<0.001

(3) 潜变量良性非知识协同行为对知识协同行为的路径系数为0.54(p<0.001),而恶性非知识协同行为对良性非知识协同行为的路径系数为-0.16(p=0.048),因此,假设H4a、H4b得到验证。

4.1 研究结论与启示

(1)本文研究表明环境扰动(ED)对非知识协同行为(良性非知识协同行为B-NKCB和恶性非知识协同行为M-NKCB)的产生有一定促进作用。在组织创新活动过程中,无论是宏观环境扰动(包括国际宏观环境和国家宏观环境),还是区域中观环境扰动(如区域政策或地方法律法规等的改变)、行业中观环境扰动(如行业相关政策的改变或某行业技术更替等),抑或是微观环境扰动(如供应商不再合作、合作企业不再提供技术合作、竞争对手恶意竞争、金融机构不再提供资金支持以及企业自身人才流失等),都会对创新活动造成不同程度的影响,使得创新主体间协同合作出现混乱、无序状态,并增加创新主体间在时间、空间等维度上的非协同性,从而产生大量非正式协同行为。这些非正式协同行为或是良性的,或是恶性的。在良性非知识协同行为中,创新主体(可能是个体、团队或组织)会积极应对环境扰动,并视之为机会,此时创新主体之间非知识协同行为是良性的、易于转化的,并可能激发出创新火花;而在恶性非知识协同行为(M-NKCB)中,创新主体受环境扰动的影响担心自身利益受损而消极应对,并视之为威胁,进而发生损害组织或其他个体利益的行为,此时创新主体之间非知识协同行为是恶性的、难于转化的,常常导致创新项目非正常终止甚至破产。因此,对组织而言,应努力提高对环境扰动(包括宏观、中观、微观3个层面)的预判能力,积极采取措施抑制恶性非知识协同行为的发生,同时促进良性非知识协同行为的发生。

另外,从实证研究结果看,假设H2没有得到验证,即环境扰动与知识协同行为的产生并没有显著相关性。这可能是因为,在环境扰动的影响下,组织中知识协同行为具有不确定性:对于抗扰动能力(抵抗环境扰动并适应环境的能力)较弱的企业而言,当发生环境扰动时,创新主体间知识协同行为会因为外部或内部环境扰动的影响而被削弱,即产生较多非知识协同行为,而较少产生知识协同行为(抗扰动能力越弱,受环境扰动的时间越长,对创新主体之间协同性的影响越严重)。但是,对于抗扰动能力非常强的企业来讲(受环境扰动的影响较小,甚至可以忽略不计),环境扰动可视为发展机会,进而加强创新主体之间协同合作(如创建新的团队、与新的行业领先企业展开协同合作等),促进知识协同行为。因此,对组织而言,应该采取有效策略提高组织抗扰动能力,促进知识协同行为的产生。

(2)实证研究结果表明,良性非知识协同行为(B-NKCB)对创新绩效有正向促进作用,而恶性非知识协同行为(M-NKCB)对创新绩效有反向影响,假设H3a和H3b都得到了验证。在创新活动过程中,创新主体之间良性非知识协同行为常常产生创新火花,并且易于向知识协同行为转化,从而促进创新成果的产生甚至获得突破性创新成果,进而促进创新绩效提高。而创新活动过程中恶性非知识协同行为会破坏团队成员间协同、合作,对个体、团队或组织创新活动造成严重影响,并且难于向有利的方向转化,常常使得原有创新计划项目发生非正常终止甚至破产,由此降低组织创新绩效。

同时,本文研究表明知识协同行为(KCB)对企业创新绩效有显著促进作用。对于企业组织而言,通过建立有效的外部协同合作机制(如与大学、研究院所等建立有效的创新合作机制,与政府建立良好的政策支撑合作机制,与金融机构建立有效的资金支持机制等),以及企业组织内部协同创新机制(如建立促进创新团队成员之间知识协同的组织文化,以及合理的激励机制、控制机制和约束机制),有利于创新活动过程中知识协同行为(KCB)的产生。知识协同行为有利于创新活动过程中主体成员之间形成协同、有序的状态,有利于整合企业组织内外部知识资源,并有利于克服产业内在惯性和破解危机,形成有效的知识协同网络,产生较多创新成果(如专利等),促进企业创新绩效提高。

(3)非知识协同行为和知识协同行为之间具有一定相关性。表现在两个方面:①良性非知识协同行为(B-NKCB)对知识协同行为有显著正向影响。虽然创新活动过程中良性非知识协同行为具有非协同性的特点(在时空维度上创新主体之间在一定程度上是非协同的),但是,良性非知识协同行为易于向对创新活动有利的知识协同行为转化,会促进知识协同行为的产生;②恶性非知识协同行为(M-NKCB)反向影响良性非知识协同行为(B-NKCB)的产生。在组织创新活动过程中,恶性非知识协同行为会产生“破坏”力量,对创新主体之间协同合作造成严重损害,从而减少、削弱或阻碍创新主体之间良性非知识协同行为的发生。这也意味着恶性非知识协同行为可以通过B-NKCB的中介效应对KCB以及创新绩效产生反向作用。因此,组织应采取有效策略(如营造良好的组织文化氛围,制定有效的团队合作机制、激励机制等),促进非知识协同行为向知识协同行为转化,进而促进创新绩效提高。

4.2 研究局限与展望

本文可以为知识协同行为和非知识协同行为的理论研究与实践提供有益参考。由于主观和客观条件的限制,本研究尚存在一些不足:首先,虽然对多个领域(或行业)相关人员进行了调查,但是,由于时间、人力等原因,调查获得的样本数据量相对有限;其次,在当今复杂动态的竞争环境下, KCB和NKCB行为具有动态性和复杂性,由此也决定了知识协同行为和非知识协同行为影响因素的复杂性,而本文仅仅分析和探讨了环境扰动(SD)对KCB和NKCB(包括良性非知识协同行为和恶性非知识协同行为)以及KCB和NKCB行为对创新绩效的影响。在未来研究中,一方面可以尝试通过多种渠道扩大数据调查范围,提高样本涉及范围的广度和深度,使知识协同行为和非知识协同行为研究得到更为有力的数据支撑;另一方面,可以尝试从多个视角、多个层面对知识协同行为(KCB)和非知识协同行为(NKCB)的影响因素进行更为深入、细致的研究。

参考文献:

[1] LAURIE GLOGE,PAULA HOWELL,HARLAN HUGH,et al.Knowledge collaboration for IT support[J].HDI SAB Paper,2009(5):1-29.

[2] 佟泽华.知识协同的内涵探析[J].情报理论与实践,2011,34(11):11-15.

[3] 佟泽华,韩春花.非知识协同行为的内涵解析[J].情报理论与实践,2016(5):5-11.

[4] 斯蒂芬·P·罗宾斯,玛丽·库尔特.管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2012:40-64,161-171.

[5] G·尼科里斯,I·普利高津.探索复杂性[M].成都:四川教育出版社,2010:1-7.

[6] MICHAEL E PORTER.Competitive strategy[M].New York: Free Press,2004:17-18.

[7] 佟泽华.动态环境下的企业知识集成模型研究[J].科学学研究,2012,30(4):564-574.

[8] TEECE D,PISANO G,SCHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strateg Manage Journal,1997,18(7):509-533.

[9] 汪明生,朱斌妤.冲突管理[M].北京:九州出版社,2001:273-289.

[10] [美]琼斯,乔治.当代管理学[M].李建伟,译.北京: 人民邮电出版社,2003: 52.

[11] GRANT,ROBERT M.Prospering in dynamically-competitive environments: organizational capability as knowledge integration[J].Organization Science,1996,7(4):375-387.

[12] 樊治平,冯博,俞竹超.知识协同的发展及研究展望[J].科学学与科学技术管理,2007(11):85-91.

[13] C SARTORIUS.Second-order sustainability—conditions for the development of sustainable innovations in a dynamic environment[J].Ecological Economics,2006,58(2):268-286.

[14] KF HUANG.Technology competencies in competitive environment[J].Journal of Business Research,2011,64(2): 172-179.

[15] TEECE D,PISANO G,SCHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strateg Manage Journal,1997,18(7):509-533.

[16] J HOWELLS,A JAMES,K MALIK.The sourcing of technological knowledge: distributed innovation processes anddynamic change[J].R&D Management,2003,33(33):395-409.

[17] D ARCHIBUGI,A FILIPPETTI,M FRENZ.Economic crisis and innovation: is destruction prevailing over accumulation [J].Research Policy,2013 (42) :303-314.

[18] JJ KOVACH,M HORA,A MANIKAS,et al.Firm performance in dynamic environments:the role of operational slack and operational scope[J].Journal of Operations Management,2015,37:1-12.

[19] JAN HOHBERGERA,PAUL ALMEIDAB,PEDRO PARADAC.The direction of firm innovation: the contrasting roles of strategic alliances and individual scientific collaborations[J].Research Policy,2015,44(8):1473-1487.

[20] S RODAN.Innovation and heterogeneous knowledge in managerial contact networks[J].Journal of Knowledge Management,2013,6(2):152-163.

[21] CV CHAVES,SSM CARVALHO,LA SILVA,et al.The point of view of firms in Minas Gerais about the contribution of universities and research institutes to R&D activities[J].Research Policy,2012,41(9):1683-1695.

[22] RAPINI M S,CHAVES C V,ALBUQUERQUE E M,et al.University-industry interactions in an immature system of innovation: evidence from Minas Gerais,Brazil[J].Science and Public Policy ,2009,36:373-386.

[23] I KETATA,W SOFKA,C GRIMPE.The role of internal capabilities and firms' environment for sustainable innovation: evidence for Germany[J].R&D Management,2014,45(1):60-75.

[24] KUEN-HUNG TSAI,TERESA TIAOJUNG HSU.Cross-functional collaboration,competitive intensity,knowledge integration mechanisms,and new productperformance:a mediated moderation model[J].Industrial Marketing Management,2014,43(2):293-303.

[25] MICHAEL E PORTER.The competitive advantage of nations[M].New York:The Free Press,1990:131-173.

[26] HYUKJOON KIM,YONGTAE PARK.Structural effects of R&D collaboration network on knowledge diffusion performance[J].Expert Systems with Applications,2009,36(5):8986-8992.

[27] COOKE P.Regional innovation systems,clusters,and the knowledge economy[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(4):945-974.

[28] 唐晓婷.转型升级情境下连续创业决策模式研究[J].科学学研究,2015,33(7):1052-1058.

[29] RECHBERG I,SYED J.Ethical issues in knowledge management: conflict of knowledge ownership[J].Journal of Knowledge Management,2013,17(6):828-847.

[30] WILSON J A,JERRELL S L.Conflict: malignant,beneficial,or benign[J].New Directions for Higher Education,2007(35):105-123.

[31] 林震岩.多变量分析——SPSS的操作与应用[M].北京:北京大学出版社,2007:183-186.

[32] J P GILFORD.Psychometric methods[M].New York:McGraw-Hill,1954.

[33] 荣泰生.AMOS与研究方法[M].重庆:重庆大学出版社,2009:77-82.

[34] 邱皓正.结构方程模型的原理与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2012:160.

(责任编辑:万贤贤)

Research on the Impact of Environment Disturbance on NKCB and KCB in Innovation Activities

Abstract:Knowledge Collaboration Behaviors(KCB) and Non Knowledge Collaboration Behaviors (NKCB, including B-NKCB and M-NKCB) has become a research topic in the field of knowledge management. It is of great significance and value to explore the internal mechanism of KCB and NKCB. Through the survey data, this paper deeply analyses the impact of Environment Disturbance(ED) on KCB and NKCB, and analyses the impact of KCB and NKCB on enterprise innovation performance by utilizing structural equation model(SEM). The empirical research results show that: Environment Disturbance (ED) has a significant positive effect on the behavior of NKCB (either B-NKCB or M-NKCB), while the effect of ED on KCB is not significant; Benign Non Knowledge Collaboration Behavior(B-NKCB) has significant positive relevance to the enterprise innovation performance, but Malignant Non Collaboration Behavior Knowledge (M-NKCB) has a negative effect on the enterprise innovation performance; KCB has a significant positive impact on organizational innovation performance; in addition, B-NKCB has positive influence on KCB, while M-NKCB has a negative effect on B-NKCB(it means that M-NKCB has a negative effect the innovation performance through the mediating effect of B-NKCB and KCB ).

Key Words:Environment Disturbance; Knowledge Collaboration Behavior; Benign Non Knowledge Collaborative Behavior; Malignant Non Knowledge Collaboration Behavior; Innovation Performance

收稿日期:2017-05-03

基金项目:国家社会科学基金项目(13CGL012);山东理工大学青年支持计划项目(4072-114035)

DOI:10.6049/kjjbydc.2017030013

中图分类号:F272.4

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)13-0136-08