图1 高校知识产权运营生命周期

摘 要:在经济新常态下,构建高效率的知识产权运营驱动模式,对提高高校科技成果转化质量与数量、优化产业结构、推动经济发展具有重要意义。在分析高校知识产权运营内涵、价值、阻滞因素的基础上,从高校知识产权运营驱动架构、模式、支撑要素、科研管理体系等方面提出应对策略。

关键词:高校;知识产权;运营模式;成果转化

2014年5月,习近平总书记在考察河南的行程中,首次提及“新常态”,并在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上系统阐述了“新常态”。新常态下,中国发展需从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。2015年两会政府报告中提出的“推动产业结构迈向中高端”、“实施‘中国制造2025’”、“以体制创新推动科技创新”等,论述凸显了新常态下科技创新在推动经济发展和社会进步中的重要作用。知识产权运营包含知识产权转移转化、收购托管、交易流转、质押融资、专利导航等内容,是创新与市场之间的桥梁和纽带,对于释放创新创业活力、引导创新创业方向、支撑创新创业活动、保护创新创业成果具有重要作用。知识产权作为科技创新劳动成果的法律保护载体,其合理运营能加速创新成果向现实生产力转化,尽快走完从创新链到产业链的“最后一公里”。

知识产权运营是促进知识产权转化为生产力与财富的过程。因此,知识产权运营状况可以作为衡量科技创新驱动产业发展成效的检验标准,是创新思想与成果服务社会的标志。在“大众创新、万众创业”背景下,高校作为高层次人才集聚与最具科技创新活力的高地,承载着推动科技与经济结合、促进创新驱动发展、服务社会的使命。数据显示,截至2014年底[1],高校拥有专利量136 613件,占我国专利总量的19.3%,但高校专利的实施率为9.9%(数据截止到2015年底)[2]。可以说,目前,高校专利的实施率很低,大量成果作为文献信息“沉睡”在实验室、档案馆中[3]。因此,如何通过管理创新、制度创新,让科技成果不再束之高阁、产生效益成为高校亟待解决的问题。

在欧美地区知识产权运营已经形成较为完备的机制,如高通公司着眼长远技术、自主研发,建立了知识产权与标准战略融合模式[4];UTEK公司搭建了技术需求者与研发者之间的对接平台,建设了U2B网上技术市场模式[5];高智公司采用自主研发+专利收购的二次开发组合方式,形成专利池开展对外专利许可获利[6]等。这些成熟的知识产权运营模式极大提高了知识产权的资源利用率。在我国,本土化的知识产权运营机制和机构不多[7],完善的高校知识产权运营机制更为缺乏。因此,分析高校知识产权运营实质与价值,对提高知识产权转化率具有重要意义。

1.1 高校知识产权运营认知

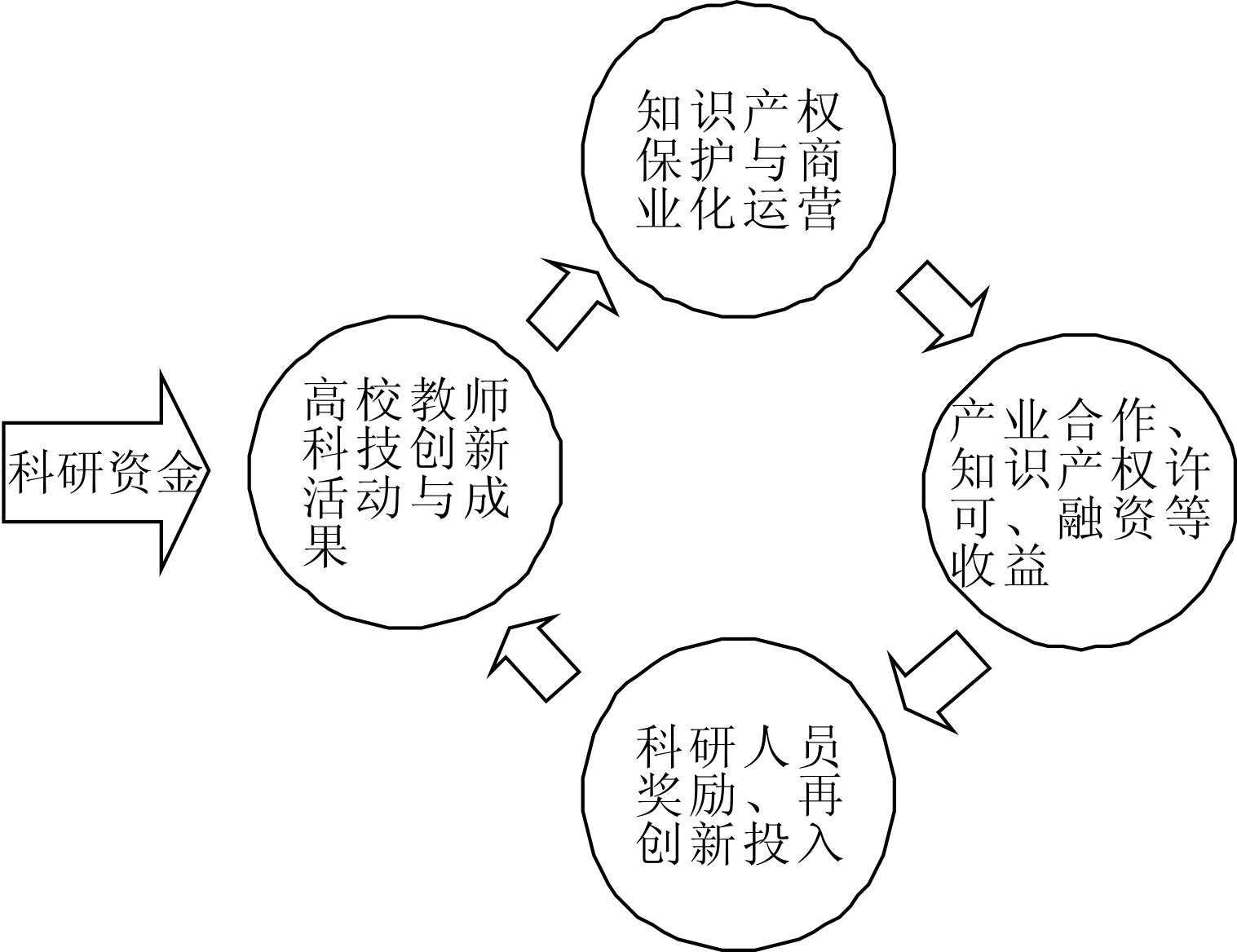

知识产权是智力劳动成果独享权的法律形式,具有地域性、时效性等特点,包括专利权、著作权、发明权、商标权等[8]。没有实现商业化价值或现金流的知识产权只是企业或研究机构的一种成本,或是一种风险性、隐形价值财产[9]。高校知识产权运营,是把知识产权作为价值标的,综合运用技术挖掘布局、资本运营、市场运用等手段,最终以知识产权许可、交叉许可、技术转移、专利权质押融资、市场交易(购买与转让)等方式[10],实现知识产权隐形资产收益最大化的生命周期过程,如图1所示。

图1 高校知识产权运营生命周期

高校知识产权运营作为国家知识产权战略体系的重要环节,具有3个特点:一是流动性。高校知识产权运营过程实质上是知识产权与技术从高校R&D机构或团队向企业和知识产权商业化经营机构转移的过程。因此,解决好高校学术型发明与社会实际需求间的迟滞性问题成为知识产权运营的关键。二是价值性。高校知识产权运营的的目的是实现知识技术的商业价值,知识产权运营的价值化包括许可交易、专利孵化、法律诉讼、产业化、标准化等多种方式。三是服务性。知识产权运营是知识产权价值实现的载体,是高校知识产权运营机构基于市场机制,促进知识产权与社会生产活动结合、迭代创新的增值服务过程,体现在协同创新、专利信息交换、法律服务、创业孵化服务、专利管理咨询等方面[11]。

1.2 高校知识产权运营的战略价值取向

知识产权保护和运营情况,不仅是判定高校科研水平的标准,而且具有促进地区政产学研用金介合作、繁荣发展地区经济的重要作用。在国家实施创新驱动战略的大背景下,可从国家、知识产权行业、高校3个层面分析高校知识产权运营价值取向。

1.2.1 国家创新驱动发展战略层面

党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”。2015年8月29日,全国人大常委会通过关于修改《中华人民共和国促进科技成果转化法》的决定,将第三条修改为“科技成果转化活动应当有利于加快实施创新驱动发展战略,促进科技与经济的结合,有利于提高经济效益、社会效益和保护环境、合理利用资源”,将科技成果转化上升为国家战略[12]。科技成果创新转化的最核心形式是知识产权运营,知识产权运营情况可以衡量科技成果的产出比及转化率。我国的知识产权数量位居世界首位,但多而不优,运营机制不健全,转化率低,成为参与国际竞争和国际贸易的掣肘。因此,《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》均将知识产权运营列为知识产权的重点工作。高校是我国进行科技创新的主要源泉,其知识产权成果从一定程度上反映了国家的创新实力,高校知识产权运营为国家创新驱动发展战略的实施提供了重要支撑,为推动产业结构迈向中高端、实施“中国制造2025”奠定了基础。

1.2.2 高校知识产权战略层面

根据文献调研数据,我国高校中未转化利用的专利数量达82%,而美国的科技创新成果转化率达到80%以上[13]。在美国等发达经济体,由于知识产权制度起步早,已经形成了比较成熟的知识产权运营行业、运营模式和服务于知识产权的人才团队。而我国的知识产权运营作为新生事物、新兴行业,处在起步阶段,相关法律、金融、运营、管理、技术、人才等资源严重匮乏。作为国家创新体系重要组成的高校,必须抓住创新驱动机遇,基于自身研发优势,创新知识产权运营模式,创新机制体制,合理分配知识产权运营资源,构建知识产权运营人才参与的协同创新中心,形成知识产权保护、运营与转化的良性循环,最终实现高校知识产权服务于科技、经济和社会发展。

1.2.3 高校教育科研竞争力层面

高校知识产权运营是社会科技发展的必然选择,也是高校增强竞争力的内在需求与手段。高校作为科技创新的主力军,承载着转化科技成果、服务社会、创造价值、教育培养人才等多重功能。一方面,高校通过成熟的知识产权运营模式,综合运用政府、产业政策、金融、科技中介等资源,激发科研创新团队活力与科技人才的发明创造力,获得研发收益回报,同时,增强自身的科技硬实力和社会影响力。另一方面,高校将知识产权运营延伸至教学、人才培养过程,运用服务于产业发展的新知识与技术,促进高校改革人才培养模式、课程体系以及专业课教学组织形式与内容,促进教育与社会产业需求接轨,培养符合国家经济发展需求的高层次人才。

高校知识产权数量庞大,运营转化率却很低,这是由多方面因素引起的。其中,阻碍因素主要集中于知识产权运营思维转换不力、知识创新与市场需求对接难、知识产权运营人才培养及运营模式不完善等方面。

2.1 高校以学术思维和专家思维为主导,知识产权运营思维淡薄

高校的知识产权主要源于教师和学生申请的发明专利。多数教师或学生只关注知识产权申报和专利授权,重视科技成果的创建,完成职称晋升和科研开发任务后,很少顾及知识产权运营和科研成果小试、中试、工业化等二次开发工作,缺乏知识产权转化运营意识、精力与财力投入[14]。而高校也没有将知识产权运营提高到学校发展的战略层面,缺乏配套的创新工作体系,知识产权运营仅停留在管理与保护层面,很少有学校设立专门部门去运营知识产权。另外,由于高校的事业单位性质,导致其对知识产权运营能为学校以及社会创造的财富价值重视不够,相关考核与激励机制也不健全。在资金投入方面,虽然我国正加强对知识产权运营的资金支持,但总体看来,财政支持仍显匮乏。

2.2 知识产权成果理论性强,市场化能力弱,运营价值低

高校知识产权大而不强,主要由三方面因素导致:①基于工业化、市场化的知识产权,其技术创新程度不够。教师和学生的科研项目过于依赖实验数据与相关理论,缺乏原创性、应用型科研成果,科研成果更多集中在跟踪或模仿的低水平级别。例如专利方面多为外围专利,而原创性、应用型的核心技术专利比较少,导致高校的知识产权价值低,难以创造经济财富;②高校与企业间缺少有效的信息沟通平台。由于对市场需求关注度不够或缺乏市场经验,高校科研活动一般是在封闭的学术环境中进行的,加之技术的保密性特征,加剧了信息沟通不畅,致使科研项目不能完全面向企业[15];③高校缺乏对市场需求的调研,专利成果多基于学术理念,不能解决企业技术问题。高校的科学研究多侧重或强调学术前沿性,而忽视了经济效益、市场需求及后期市场开发。这导致高校的科研成果先进有余而实用不足,与市场实际需求对接“失灵”,缺乏知识产权运营的社会经济基础。

2.3 高校知识产权运营模式欠缺,运营人才匮乏

一方面,在知识产权形成过程中,教师和学生的个人研究倾向占主导,很难形成相互关联、相互支撑的知识产权组合,导致高校的知识产权单一、零散,而单独的专利利用价值小,容易被突破和包围[16]。除此之外,高校缺少对知识产权商业化运营理念与模式的探索,导致创新成果很难实现资本化、产业化。因此,即使是应用价值极高的技术也只能被低价转让或无法运营[17]。另一方面,高校作为创新主体之一,多聚焦于国际前沿技术的研究开发,市场参与性低,导致其难以掌握知识产权运营技能,并缺乏引入知识产权运营机构和专业人才的机制,不能形成良好的基于知识产权运营的创新协同、专利价值评估机制,致使知识产权转化及运营缺乏商业开发基础。

高校知识产权运营模式是高校结合自身科研优势、专利制度及法律环境,根据自身知识产权池或成果布局,谋求获取最佳经济效益的总体性商业谋划或范式。基于知识产权发展趋势,高校知识产权运营驱动框架与策略如下:

3.1 高校知识产权运营驱动框架

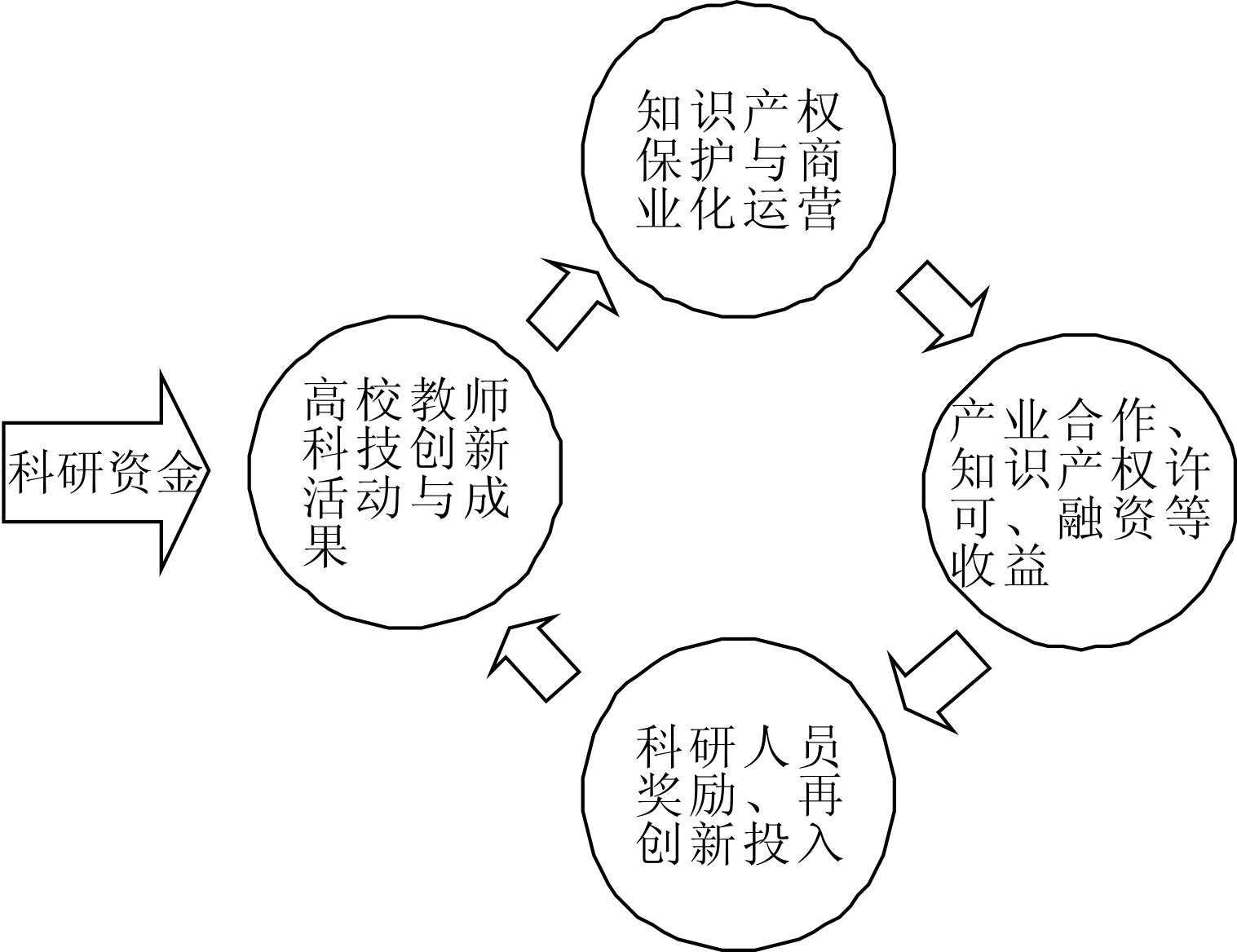

高校知识产权运营驱动模式是综合运用技术创新、知识产权保护、技术评估管理、金融等手段,获取经济效益和社会效益的复杂系统管理过程。高校知识产权运营驱动框架(图2)可划分为4个运营阶段(启动、实验室初试、生产中试、工业生产/上市)和4个管理维度(运营过程、技术创新模式(过程)、阶段运营任务、环境支持体系)。知识产权运营策略要与高校的战略规划、市场营销策略及商业模式紧密关联。同时,专利挖掘布局、商业开发、价值形式要以技术创新为核心,服务于技术创新过程。传统的知识产权服务单一、狭窄,主要涉及知识产权申请、评估、交易、诉讼等业务,高校知识产权运营驱动模式提供包括专利挖掘、专利池、商业推广、融资、管理及诉讼等一站式、一揽子服务,发挥了知识产权的组合效应,极大丰富了知识产权收益形式,激发了科研工作者的积极性,降低了科研成果转化成本[18]。由于高校自身特点及所处阶段的差异性,高校知识产权运营驱动框架体系很难一蹴而就,但是可以借助知识产权运营中介或知识产权运营联盟,弥补不足,逐步完善自身运营模式。

图2 高校知识产权运营驱动模式

3.2 知识产权运营驱动模式支撑要素

知识产权运营驱动模式由诸多相互联系、相互制约的要素构成,各要素协同作用,决定知识产权运营效果。

3.2.1 知识产权运营专利布局

从知识产权有效性视角,单个专利或未经过有效组合的专利组,即使具有高度原创性,但由于其稳定性较差,很容易被规避或无效。专利布局作为保护创新成果的有效手段,是专利运营的重要基础和知识产权运营的“内核”。专利布局是具有一定数量规模,保护层级分明、功效齐备、类型多样的专利构成的组合,其目的在于构建基于自身核心技术的专利保护体系,获得特定技术领域的专利竞争优势,支撑知识产权运营商业化过程。专利布局涉及专利分析、专利价值评估挖掘、专利稳定性、专利风险预估、反诉专利权、回避制度等专业技术,能实现知识产权的许可交易、融资、诉讼等方面的技术簇团优势。

3.2.2 学术与工业化理念融合的知识产权创新模式

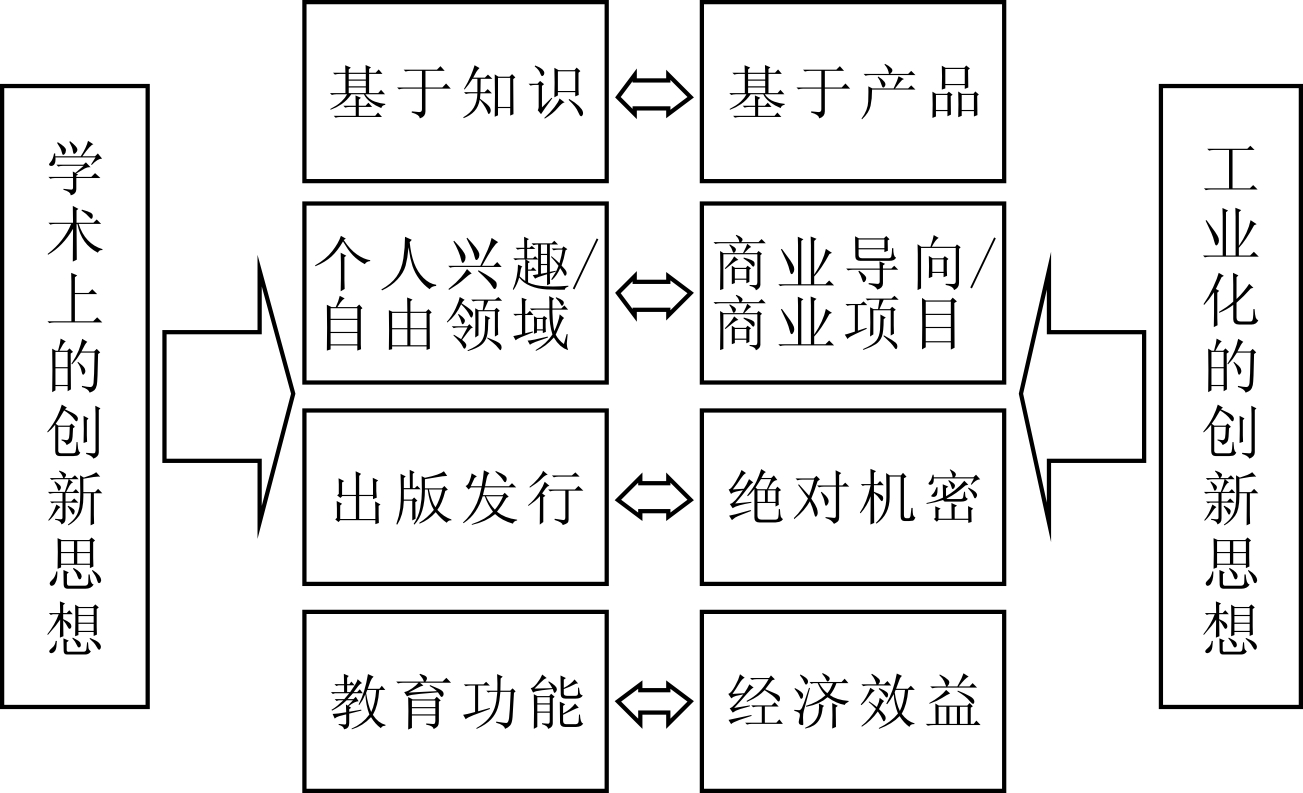

学术上的知识创新与商业化的工业创新在思想上存在较大差异。如图3所示,高校科学研究是典型的知识型、自由型、基础型学术创新,研究过程中体现出的市场技术需求、可行性、产品等工业化创新思维较少,导致基于学术思维产生的知识产权表象很“完美”,但难以运营并产生价值。基于知识产权运营的创新模式要从创新之初融合学术与工业化理念,并考虑到成果的可转化性,使技术创新过程服务于知识产权商业化的价值理念。融合学术与工业化理念的知识产权创新模式可以选择需求拉动型的知识产权运营创新模式(接力创新)或技术推动型的知识产权运营创新模式(原始创新),分别从市场需求研判、基础核心技术研究开始,终止于生产/销售。

图3 学术与工业化创新思想的差异

3.2.3 知识产权商业开发模块

市场应用前景广阔的知识产权技术组合只是一种潜在财富,必须经过商业开发,在转移中实现价值,而商业开发模式的优劣决定了市场价值的实现程度。知识产权商业开发模块涵盖管理机构、人员、信息、技术、市场、权益等多种因素,涉及专利产业化(实施专利技术制造产品)、贸易化(知识产权的转让、许可和购买)、资本化(专利质押、专利融资等)、标准化(专利纳入行业标准,构建专利联盟或专利池)等多种方式,需要有行业背景的市场专家(洞察市场趋势)、金融专家(掌控融资风险)、评估专家(准确预计市场价值)、运营管理人才(掌控运营过程)协作,以实现知识产权运营价值最大化。

3.2.4 技术创新评价平台

法律赋予的知识、技术独享权是知识产权运营的载体,具有高风险、高收益特征。因此,结合专利布局、商业运营需求,构建评估技术创新成果(专利)的预期价值平台、管控技术创新风险非常重要。技术创新评价平台可由具有深邃市场洞察力和战略思维的技术专家担任顾问,以实现技术与市场的对接,遴选出适合运营、具有高价值的专利技术,完成技术价值向市场价值的转换。

3.2.5 知识产权运营政策支持体系

将知识产权运营与学校的总体发展战略相结合,对提高成果转化率与转化质量、增强学校竞争力及影响力具有重大意义。①普及知识产权运营知识,树立专利转化意识。科研人员因时间和精力原因,一般无力承担运营风险,因此可鼓励教师将科研成果委托给运营平台运作,盘活专利成果,实现合作共赢[19];②引入知识产权运营转化评价考核制度,将知识产权运营转化列入职称晋升、科研奖励、年终考核等指标体系;③建立市场导向的科技项目管理体制与科技成果评估机制。在科研立项时,将科研成果运营转化情况列为项目验收指标。设立知识产权运营基金,重点支持专利运营项目,为专利运营转化提供条件;④整合知识产权运营资源,完善与知识产权运营相关的配套制度,打通知识产权运营全流程;⑤依托国家产业升级、创新战略、产业扶持政策等,为知识产权运营争取更多的财政资金与政策支持等。

3.3 基于知识产权运营价值驱动的高校科研管理体系

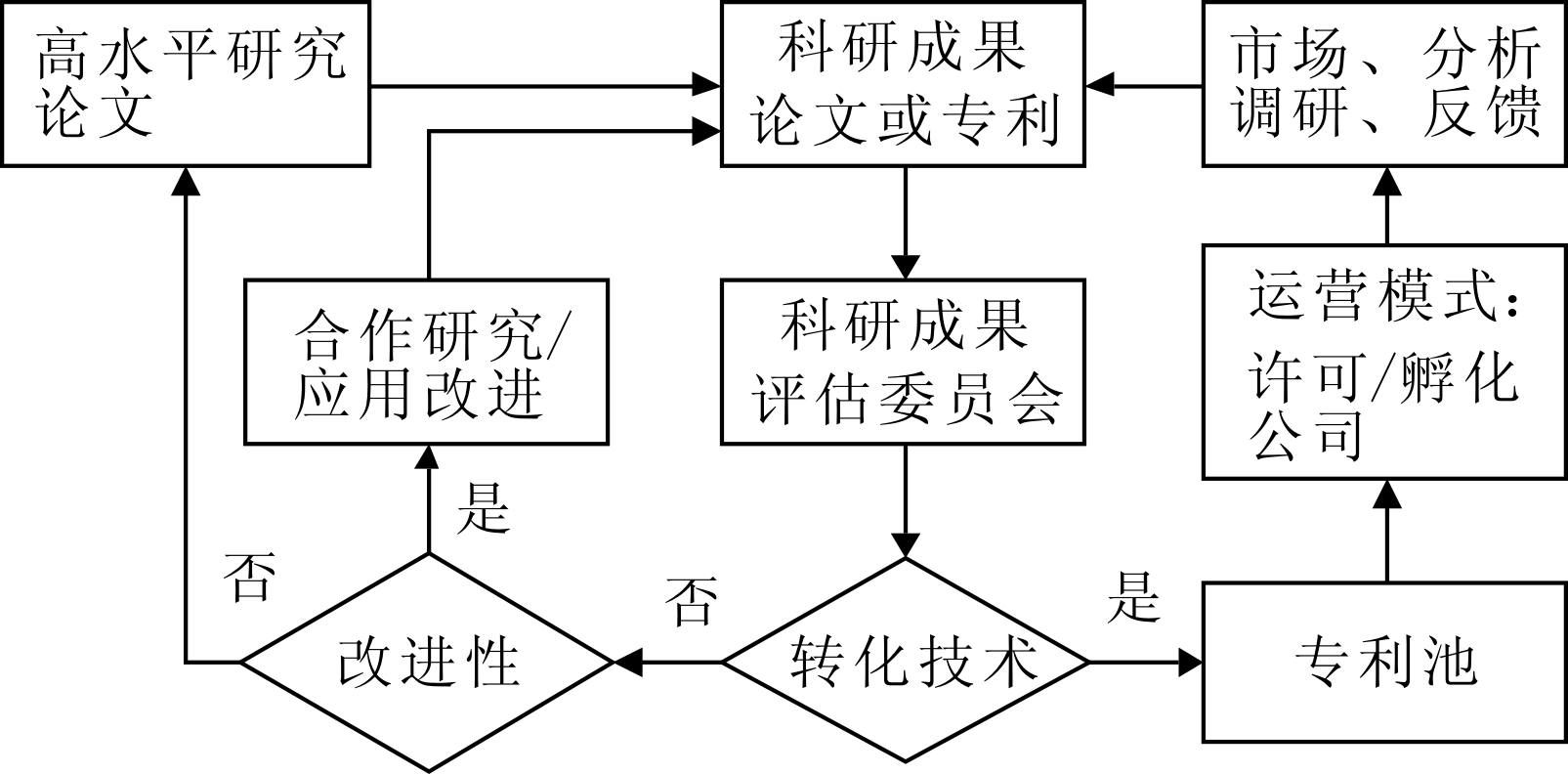

以知识产权运营为侧重点的高校科研管理体系,具有市场性、开放性、联盟协同性、收益性等特点。基于知识产权运营价值驱动的高校科研管理体系,其总体目标是完善制度,激发高校科研人员创新积极性,形成全面、基于知识产权运营驱动的高校科研管理体系(图4)。主要管理过程如下:①建立科技成果评估委员会,对高校所有科研成果予以宏观把握与评估,并按照应用前景将科研成果分为两类,即低成熟度和低商业化前景的成果、高成熟度和高市场化前景的科技成果;②对于低成熟度和低商业化前景的成果,可以重新开展市场调研、合作研发,或转发为研究性论文成果;③高成熟度和高市场化前景的科技成果,在平台、人力、财力方面予以相应支持,进行专利分析、挖掘、布局,形成专利池,提升成果成熟度及市场适应性;④推动成熟度极高的科技成果进入知识产权运营体系,经市场化运作,孵化为公司或开展许可交易等。

图4 基于知识产权运营驱动的高校科研管理体系框架

在创新驱动发展战略和知识产权战略上升为国家战略的背景下,高校应通过完善知识产权开发、运营与保护体系,提升知识产权开发、运营能力,促进知识产权事业发展适应经济新常态,释放高校科研创新能量,进一步激发高校服务产业结构升级、协调区域经济发展的效能。

参考文献:

[1] 国家知识产权局.中国有效专利年度报告2014[EB/OL].http://www.sipo.gov.cn/tjxx/yjcg/201512/t20151231_1224068.html,2015-11-15.

[2] 国家知识产权局.2015年中国专利调查数据报告[EB/OL].http://www.sipo.gov.cn/tjxx/yjcg/201607/t20160 701_1277842.html,2016-06-20.

[3] 唐恒,朱伟伟.高校专利运营模式的构建——基于客户价值的视角[J].研究与发展管理,2013 (1):88-92.

[4] 丁伟.高通公司的知识产权战略及对中国的启示[J].中国科技论坛,2008 (11):57-61.

[5] 毕强,姜毓锋.我国网上技术市场发展模式及对策研究[J].图书情报工作,2009 (22):30-34.

[6] 袁晓东,孟奇勋.专利集中战略:一种新的战略类型[J].中国科技论坛,2011 (3):88-93.

[7] 杜跃平,王舒平,段利民.中国专利运营公司典型模式调查研究[J].科技进步与对策,2015 (1):84-88.

[8] 张冬.创新视阈下知识产权运营商业化的风险控制[J].知识产权,2015 (6):73-77.

[9] DANGAYACH G S, DESHMUKH S G. Manufacturing strategy: literature review and some issues[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2001(7): 884-931.

[10] 朱乃肖,黄春花.开放式创新下的企业知识产权运营初探[J].知识产权,2015(6):73-77.

[11] 陈伟,杨早立,李金秋.区域知识产权管理系统协同及其演变的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2016(2):30-39.

[12] 第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议.《关于修改〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉的决定》[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-08/30/c_1116414719.htm,2015-12-15.

[13] 田家林,顾晓燕.优化创新资源配置提升知识产权运营效率的对策研究——基于创新链的视角[J].统计与管理,2014(9):52-54.

[14] 马晓君,潘昌伟.高校科技成果转化的困境与推进策略[J].现代教育管理,2015(1):78-79.

[15] 谷德斌,尹航,杨贵彬.高校科技成果转化驱动模式研究[J].科技进步与对策,2012,29(13):25-27.

[16] 吕荣波,李文进,马毓昭,等.知识产权运营助力创新驱动发展[J].金属世界,2015(2):1-3.

[17] 王继红,孟凡生.企业国际化经营知识产权价值管理效益最大化研究[J].科技管理研究,2014(8):163-166.

[18] 李黎明,刘海波.知识产权运营关键要素分析——基于案例分析视角[J].科技进步与对策,2014,31(5):128-130.

[19] 张辉,刘洋.基于知识创新体系的高校专利管理[J].科技与管理,2015,17(3):33-35.

(责任编辑:胡俊健)

Operation-driven Model Research of Intellectual Property in Universities

Abstract:As an important part of country's innovative strategy, it is of great significance for universities to study and apply intellectual property operation model, in order to improve the quality and quantity of transformation of scientific and technological achievements in universities. Intellectual property is still at the initial stage in China, and it has a long way to go. This paper analyzes the basis of connotation, value and block in universities' transformation of scientific and technological achievements, and put forward the framework-driven model of intellectual property operation, support factor, scientific research management system, etc.

Key Words:Universities; Intellectual Property; Operation Model; Transformation of Scientific and Technological Achievements

收稿日期:2016-11-25

基金项目:国家社会科学基金面上项目(13BJY074);教育部人文社会科学研究专项(14JDSZ3020);黑龙江省高校科研院所专利事业发展项目(201602);博士后研究人员落户黑龙江科研启动基金项目(LBH-Q14088)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016090091

中图分类号:G644

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)13-0114-05