摘 要:传统的产品创新立足于物质思维,创新活动围绕物质实体直接变换或改进展开,而信息、能量对物质的能动作用被“屏蔽”,三者遵循“物质→能量→信息”演进路径,产品虚拟价值被忽略,创新过程显现出封闭性、边界性、控制性等特征。信息思维下的物质、能量、信息处于“等量齐观”的位置,产品创新遵循“信息↔能量↔物质”双向路径,三者共同参与实体价值与虚拟价值协同互动过程,产品创新显现出开放性、联系性、自然涌现性等特征。作为互联网时代的成功典范,小米公司产品创新模式契合信息思维应用趋势,其现象级成功为企业运用信息思维开展产品创新提供了思路借鉴。

关键词:物质思维;能量思维;信息思维;产品创新模式

产品创新模式是一个包含发现与探索新概念和新技术、选择创新机会并设计、开发合适的产品和服务,最后推向市场的过程,关乎企业价值创造,是企业商业模式的重要组成部分,也是其核心竞争力之一[1]。随着人类社会发展到互联网时代,新的网络环境一方面为企业提供了前所未有的技术手段、市场格局和客户景观,另一方面也颠覆了企业以往的竞争环境、商业模式和产品创新逻辑。恩格斯[2]指出,每个时代的理论思维都是一种历史的产物,它在不同时代具有不同的形式,也具有不同的内容,思维方式转变是产品创新的根本动力。

现代科学认为,物质、能量和信息是构成客观世界的3大基础要素,它们不仅是人类依次揭示的3种现象,也代表着3种不同的科学观念,及其对应的3种不同科学思维方式——物质思维、能量思维和信息思维[3]。物质思维是在近代机械自然观的基础上形成的,其分析、还原的思维方法在人类历史上存在了多个世纪,同时还在主流科学研究中发挥着主导作用。然而,在以非线性、自组织、不确定性为主要特征的互联网环境下,传统物质思维方式显现出致命的局限。20世纪下半叶,系统科学、信息科学的蓬勃发展,把人们的注意力从实体、能量转移到关系、信息、时间上[4],具有多维性、演化性、复杂性、间接性特征的信息思维作为一种新思维范式获得了空前发展。相较于物质思维强调的静态、线性、还原论、实体性逻辑,信息思维强调过程、非线性、整体、关系性则全面契合互联网时代背景。

传统时代的产品创新立足于物质思维,创新思路表现为对物质实体的直接变换与改进,以产品的物质实体为核心,能量、信息处于从属地位。在这一思维主导下,创新活动受到物质实体局限,物质背后的能量(动力)、信息(关系)对物质变换的贡献意义被忽略,创新体现出封闭性、边界性、控制性等特征。信息思维下,创新流程中的生产者、消费者、各利益相关者都被看作是脱离物质实体束缚的自在信息体,它们共同构成了产品创新的关系网,产品创新表现为不同信息体之间关联交流、汇聚碰撞、和合创生,创新思路体现出开放性、无界性、自然涌现性等特征。作为互联网时代成功典范的小米公司,其产品创新思路与信息思维下的产品创新模式非常契合,小米的现象级成功具备了中国当下产品创新模式的样本特征,显现出极具代表性的研究价值。在互联网时代,在信息革命和全球化的今天,亟需转变思维方式,用信息思维取代传统的物质思维来理解阐释企业的价值创造与产品创新,主导企业实践。互联网时代,也要求企业站在时代前沿,紧扣信息科学技术发展的脉络,不断推进“信息思维”诸层面的研究应用,这既是时代发展的需要,也是思维科学发展的诉求。

1.1 物质思维与物质思维下产品创新模式

1.1.1 物质与物质思维

现代科学认为,物质由粒子和场构成,是具有或不具有质量的客观实在[5]。基于物质的实体性存在,产生了物质思维的科学认知方式。物质思维对世界本性持一种微观不变的简单观念,认为世界由某种或某些最基本的具有刚性不变特质的实体性元素组成,是人类对宇宙、事物自然实体性本源、本质意义的理性认同[3]。物质思维下的人类实践,主要表现为人的肢体活动、能量消耗改变有形的物质世界,实践过程和结构大多可以通过人们的感官比较直接、全面地感知到[6],这一过程充分表现出“生产的社会规定的物化和生产的物质基础主体化”。物质思维作为一种对宇宙和事物进行自然实体化的解释与认知模式,伴随着第一次科技革命获得统治地位;同时,近代自然科学取得的一系列成果,不仅确立了自然科学的权威地位,也使物质思维方式渗透到人们生活的各个方面。

1.1.2 物质思维下的产品创新模式

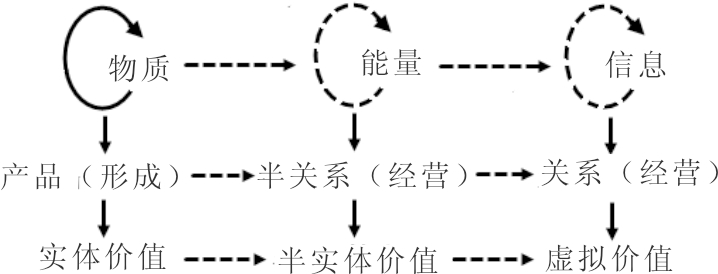

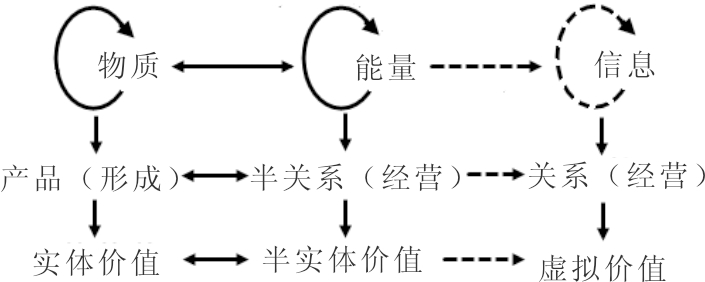

物质思维以物质实体为核心,由于受到物质实体局限,物质思维对事物的认知具有边界性、封闭性等特征,事物之间的关系、互动过程难以表达。物质、能量、信息三者的关系遵循物质→能量→信息的推演路径(如图1所示),图中的环形虚线以及单向虚线箭头表达了能量、信息相对于物质的从属地位,表明前两者对后者能动作用的“屏蔽”、三者之间的相互作用被忽略。

图1 物质思维下的产品创新模式

应用于产品创新,物质、能量、信息分别有两层面的对应关系,如图1所示(其中各概念间的对应关系,用纵向箭头进行表达)。“信息”对应于创新流程中各利益相关者共同构成的关系网络或关系经营,物质对应于创新产品的最终形成状态,能量则代表部分考虑到各利益相关者构成的关系网络对创新贡献的“半关系”要素。物质、信息分别表达了产品的实体价值(功能、技术等要素)以及虚拟价值(体验、文化等要素),而能量介于物质和信息之间,代表介于实体与虚拟价值之间的“半虚拟价值”。基于物质思维的发生机制以及上述对应关系,物质思维下的产品创新模式可以概括为:以生产企业为主体,各利益相关者(生产商、供应商、客户等)均未被纳入创新体系,创新流程遵循企业内部研发→加工制造→推向市场的“推动式”路径;同时,创新围绕产品的物理技术、使用功能等实体价值进行,产品的体验、文化、精神、调性等虚拟价值被忽略。物质思维下的产品创新逻辑及其产品创新特征归纳总结如表1所示。

1.2 信息思维与信息思维下产品创新模式

1.2.1 信息与信息思维

自1948年申农创立信息论、维纳创立控制论以来,信息一直是国际学术界的研究热点。控制论创始人维纳[7]认为,“信息不是物质,也不是能量,而是第三种存在”,他将信息和系统的有序性联系起来,认为“信息是系统组织程度、有序程度的标志,是负熵”,这与申农[8]将信息看作“不确定性的减少或消除”的观点基本一致。马克思[9]认为,“信息是普遍联系的共同内涵和中介,沟通自然界的各个部分,建立起人类社会与自然界的联系,是认识主体向认识客体运动的桥梁,信息使‘普遍联系’这个辩证法的基本范畴更加丰富、具体,精确化。”Halliday[10]则将信息看作“在已知的或可以预测的和新的或不可预测的之间相互作用的过程,在本质上是关系存在的产物,它在相互作用关系中产生、存在、发挥作用”。信息作为“序列”、“组织程度”、“负熵”的解读,都反映出信息的“关系”本质。另一方面,信息“第三种存在”的自在性,使其突破了物质实体局限,得以充当不同事物的“一般等价物”——所有事物都可看作是不同形态的“信息体”。物质、能量、信息三者本质上是同一种东西,它们具有高度统一性和相互转化性[11]。

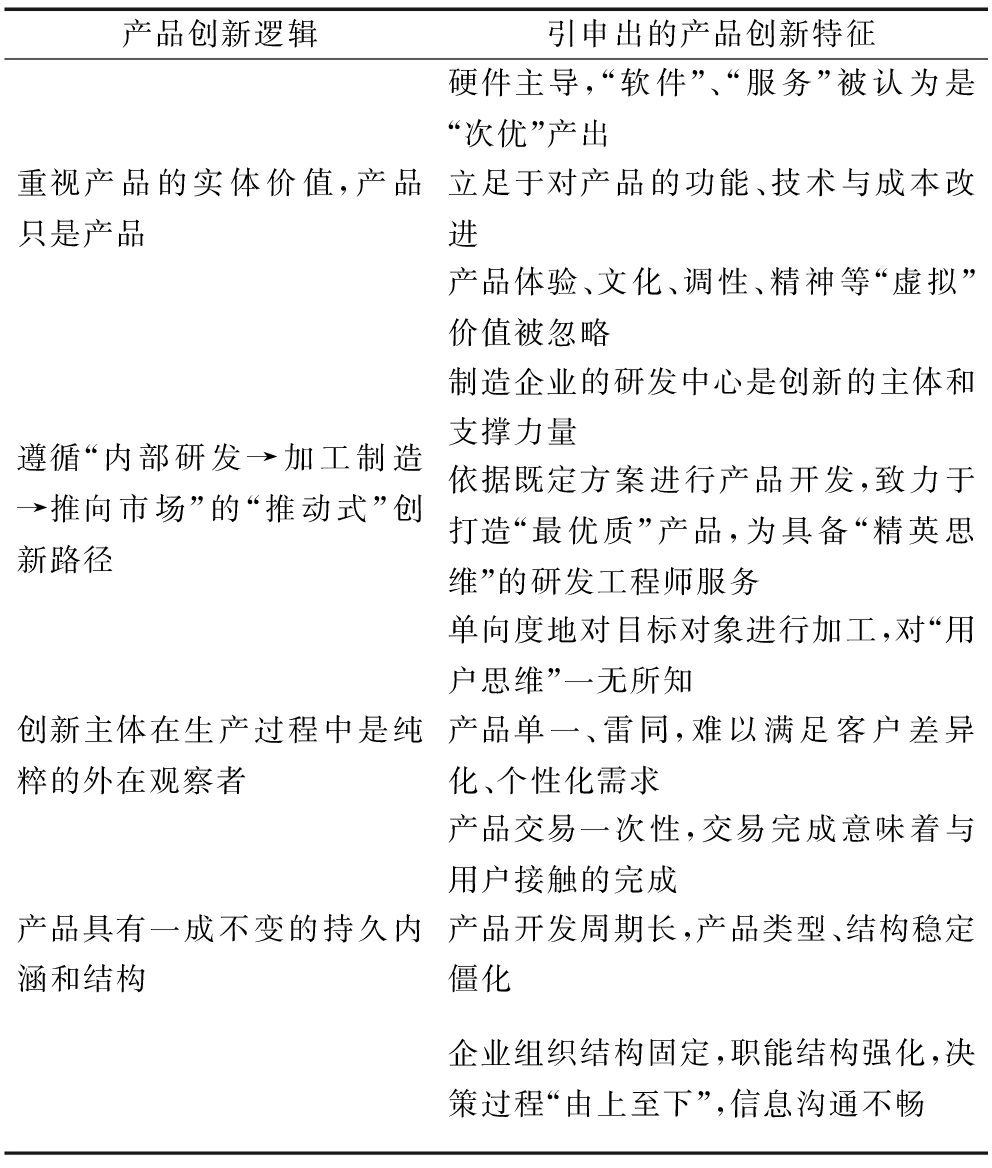

表1 物质思维下的产品创新逻辑及产品创新特征

产品创新逻辑引申出的产品创新特征硬件主导,“软件”、“服务”被认为是“次优”产出重视产品的实体价值,产品只是产品立足于对产品的功能、技术与成本改进产品体验、文化、调性、精神等“虚拟”价值被忽略遵循“内部研发→加工制造→推向市场”的“推动式”创新路径制造企业的研发中心是创新的主体和支撑力量依据既定方案进行产品开发,致力于打造“最优质”产品,为具备“精英思维”的研发工程师服务单向度地对目标对象进行加工,对“用户思维”一无所知创新主体在生产过程中是纯粹的外在观察者产品单一、雷同,难以满足客户差异化、个性化需求产品交易一次性,交易完成意味着与用户接触的完成产品具有一成不变的持久内涵和结构产品开发周期长,产品类型、结构稳定僵化企业组织结构固定,职能结构强化,决策过程“由上至下”,信息沟通不畅

资料来源:本研究分析整理

1995年,杨伟国[12]首次提出信息思维的概念,认为这一概念是区别于传统科学思维的一种全新的复杂性思维方式。信息思维是从现存事物的结构和关系模式、演化程序和过程模式把握和描述事物的本质、特点、属性的方式和方法。信息思维的发生机制和特征可以概括为以下几方面:

(1)信息思维的关系思维本质。信息思维聚焦于实物之间的联系,一方面注重事物的结构组织、互动模式、演化程序和生成模式的动态关系,另一方面注重物质世界与信息世界的多重嵌套、显示、表征和代示性关系[3]。信息既是连接的媒介也是连接的内容,信息思维的实践目标是对关系、连接的经营,以及在此基础上新信息的产生。很大程度上,不同事物只有经过信息化,经过提炼与升华,上升到关系、情感、信任、精神等信息层次,才能体现出其本质内涵,也只有在“脱离物质实体”的信息这一虚拟层面,不同事物才能在真正意义上得以统一,实现超越时空的交融互通、聚合成长。

(2)信息对物质、能量主导作用的开显。信息不仅是物质能量的特征与属性,它还是物质和能量运动的首要原因,决定着它们在空间和时间中的运动方向。在物质、能量、信息三者的结合中,物质(材料)提供形体,能量提供活力,信息提供灵魂,信息是指挥者,能量是执行者,物质是承载者[13]。另一方面,任何物质元素的结构与演化特征都取决于它与其所处系统整体中其它元素之间的动态作用关系,在关系中才能真正对事物进行把握与界定,信息的关系本质也在很大程度上决定了它对物质、能量的主导作用。

(3)信息思维的双重演化观。信息思维包括物质思维强调的“物质→能量→信息”的推演路径,还将“信息→能量→物质”的转换逻辑纳入思维体系,信息思维是对物质思维的包容与整合。相对于物质构成的实在场景,代表事物关系、过程、连接的信息构成了虚拟时空,信息思维下的事物转化路径贯穿于现实与虚拟二度空间中:物质到能量、物质到信息、能量到物质、信息到物质等,三者在相互融合与转化过程中实现共同演进发展。信息思维也在物质与信息双重存在观的前提下形成物质到信息的双重演化观。

(4)信息思维下事物的即时显现。信息思维下的事物一方面包含了自身历史、现状与未来的多重关系,一方面包含了与其所处系统中其它事物之间的动态关系。任何事物都是物质、能量、信息和合而成的信息体,通过寻找不同信息体的最佳结合点,对虚拟信息要素进行重组融合,新质客体便得以产生。信息的自在流动性决定了事物演化生成的过程性和历时性,事物在本质上是随时变化信息流的即时显现与暂时凝聚,其形式与状态在与不同信息体的交互过程中展现出持续运动的变化性。

1.2.2 信息思维下的产品创新模式

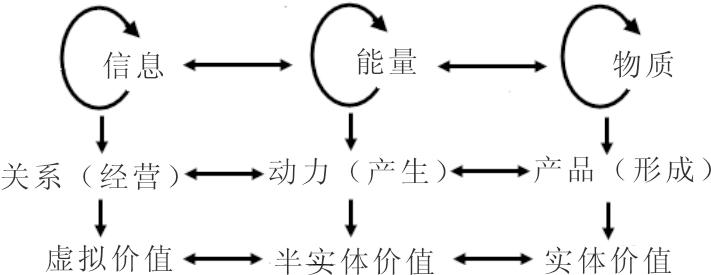

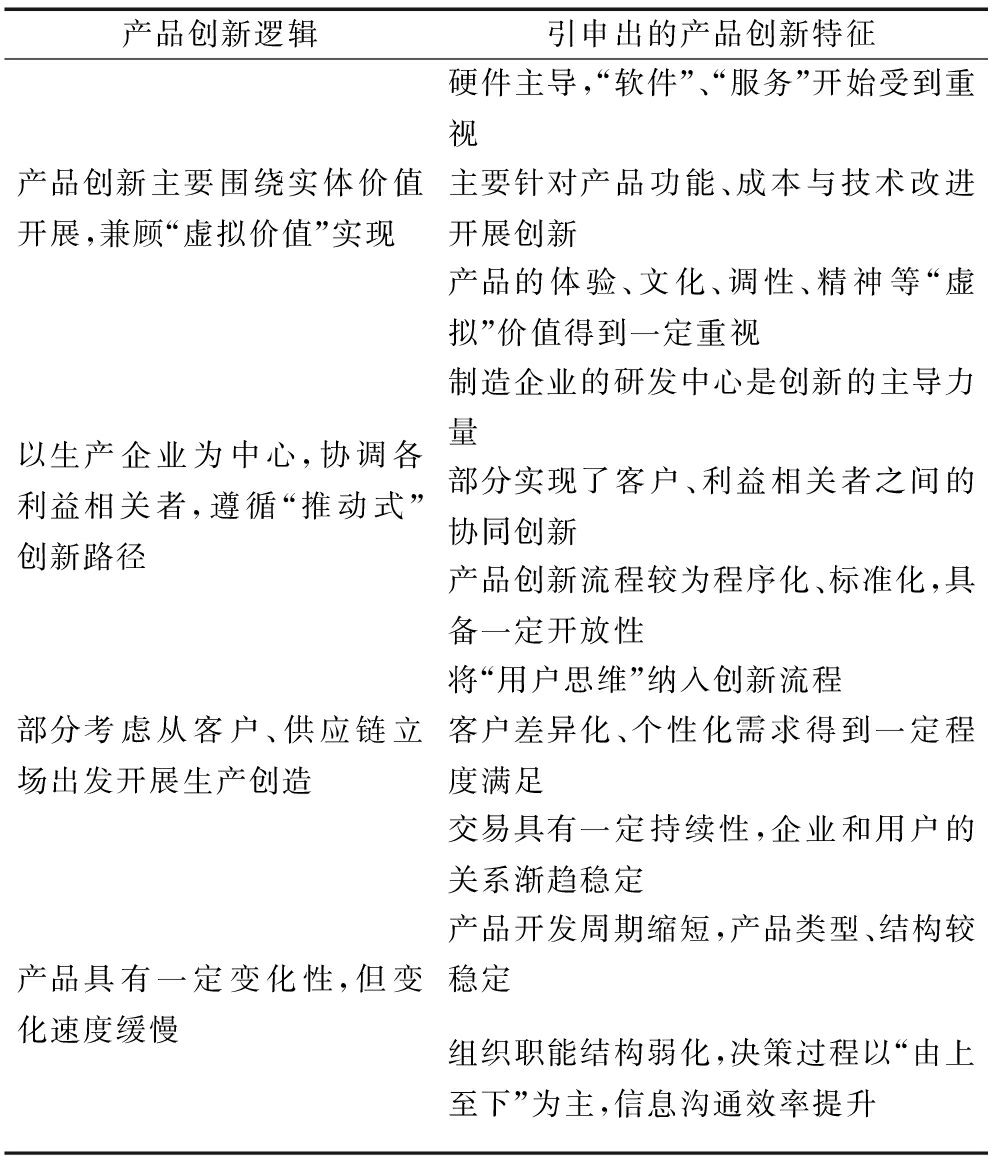

信息思维下,信息、能量与物质处于“等量齐观”的位置,“信息→能量→物质”的转化路径得以开拓,三者关系逻辑如图2所示。信息思维下的产品创新模式可以概括为:生产者、消费者以及各利益相关者同时被纳入创新体系,产品创新可以归纳为“关系经营↔动力产生(动力场形成)↔产品形成”(“信息→能量→物质”)双向路径,三者共同参与产品实体价值与虚拟价值协同互动过程。通过不同创新主体间的交流互动,产生创新动力,进而促使新产品形成(顺向过程);产品形成又为下一轮关系交互、动力产生提供了基础与内核(逆向过程)。在这一连续循环过程中,产品实现了持续的改进与演化(如图2所示)。

图2 信息思维下的产品创新模式

基于创新模式,信息思维下的产品创新遵循以下逻辑:

(1)信息成为超越物质、能量的创新资源,“关系经营”成为创新的重要源泉。产品创新过程中的生产者、消费者、各利益相关者作为脱离物质实体束缚的自在信息体,共同构成了产品创新关系网;产品创新是不同信息体间关联、交流、碰撞、汇聚的过程,也是创新主体构成的关系网中新事物的自然涌现过程。对应于这一过程,“关系经营→动力产生(动力场形成)→产品形成”( 信息→能量→物质)的产品创新路径被发掘。严格意义上,信息思维下无法区分创新/生产主体与客体,主客体在生产过程中都是创新的直接内在建构者,创新过程更多地表现为主客一体,交互作用。

(2)文化、调性、精神等虚拟价值成为产品创新/塑造的核心。信息与信息思维的关系本质决定了其对虚拟价值的侧重,只有脱离了“自我中心”的封闭思维,从双向、利他视角出发,充分考虑与客户、利益相关者的关系、连接,才可能促发体验、文化等虚拟价值的产生。工业时代,好产品的标准是功能、技术、价值,在互联网时代,好产品是单点极致,超出预期,产生超越商业价值的强烈情感关系[14]。互联网时代,产品体验、文化、情感、调性等虚拟价值越来越凸显,它们一方面具有强大的“吸附力”,成为产生关系、汇聚能量进而创新产品的核心,同时这些文化要素又具有强大的扩散效应,当它们被赋予产品,产品就具有了灵魂以及高附加值。

(3)“关系经营↔动力产生↔产品形成”双向路径共同参与、协同互动。信息思维下的产品创新依然强调对产品自身(物质实体)的塑造,产品的物质属性、功能技术这些实体要素作为关系、体验与趣味这些虚拟要素表达的基础和媒介,受到同等程度的重视。信息思维下的产品创新是“关系经营↔动力产生(动力场形成)↔产品形成”的循环迭代过程,是主客一体、“信息↔能量↔物质”双向路径、实体价值与虚拟价值相辅相成,协同互动的过程。

(4)产品是各信息体交互作用结果的历史凝结和即时显现。在开放性、流动性、变化性更强的信息时空中,创新过程得以快速进行与持续迭代,产品呈现出加速生成和永续变化的“生命”特征,产品是各信息体交互作用结果的暂时凝结和有形显现。对应于产品的加速演化进程,产品创新流程模块化、灵活化、多样化;组织与外界环境之间、组织各职能部门之间的边界被打破,组织结构日益扁平化、劳动分工日益模糊化;决策过程更多体现为“由下至上”。信息思维下的产品创新逻辑及其产品创新特征总结如表2。

1.3 能量思维与能量思维下的产品创新模式

1.3.1 能量与能量思维

能量是物质存在的一种基本形式,也可以理解为“场”。场和能量具有存在形式的实在性和物质性本质:“有两种实在,即实物和场,实物便是能量密度特大的地方,场便是能量密度小的地方,表示物体在空间中的分布情况[12]”。能量的物质性也是很多研究将物质思维和能量思维统一称为“关于实在和直接存在的思维”的原因。

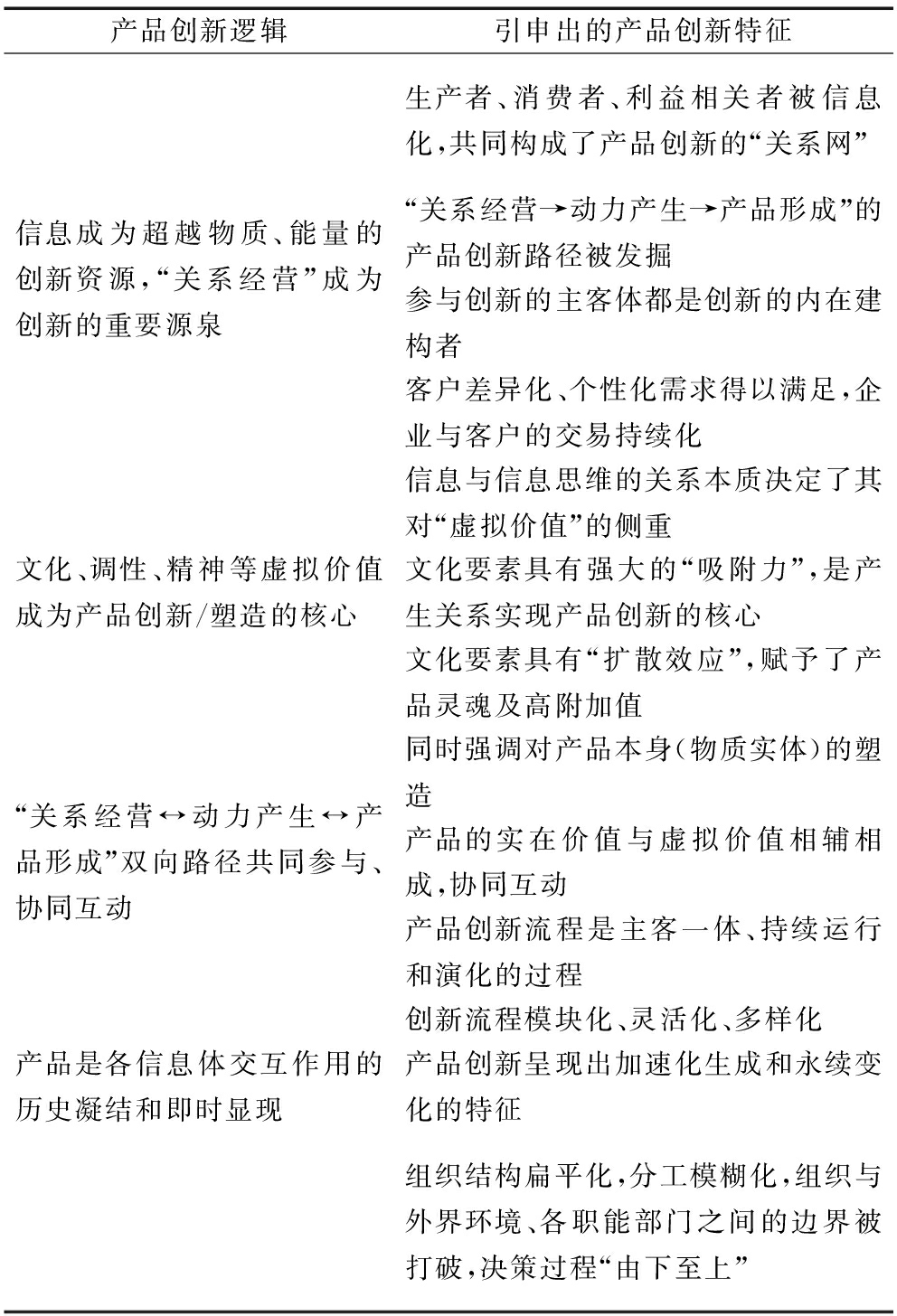

表2 信息思维下的产品创新逻辑及产品创新特征

产品创新逻辑引申出的产品创新特征生产者、消费者、利益相关者被信息化,共同构成了产品创新的“关系网”信息成为超越物质、能量的创新资源,“关系经营”成为创新的重要源泉“关系经营→动力产生→产品形成”的产品创新路径被发掘参与创新的主客体都是创新的内在建构者客户差异化、个性化需求得以满足,企业与客户的交易持续化信息与信息思维的关系本质决定了其对“虚拟价值”的侧重文化、调性、精神等虚拟价值成为产品创新/塑造的核心文化要素具有强大的“吸附力”,是产生关系实现产品创新的核心文化要素具有“扩散效应”,赋予了产品灵魂及高附加值同时强调对产品本身(物质实体)的塑造“关系经营↔动力产生↔产品形成”双向路径共同参与、协同互动产品的实在价值与虚拟价值相辅相成,协同互动产品创新流程是主客一体、持续运行和演化的过程创新流程模块化、灵活化、多样化产品是各信息体交互作用的历史凝结和即时显现产品创新呈现出加速化生成和永续变化的特征组织结构扁平化,分工模糊化,组织与外界环境、各职能部门之间的边界被打破,决策过程“由下至上”

资料来源:本研究分析整理

能量思维是一种建立在场能实在论基础上微观可变的复杂观念,认为存在一种在本质上不同于实体的实在形式(场),反对将作为研究对象的对象性世界看作既定不变的现实存在,仅认为它是可能存在或潜在的,用变化、发展的观点对世界本性进行能量化的解释[3]。能量思维介于物质思维与信息思维之间,相对于前者,它克服了物质思维对个别实物的局限,从一个系统动态的视角赋予了事物产生的始基化、本源化解释,具有扩展性和宏观性的特征。另一方面,能量思维对象仍然没有脱离实物形态,强调的关系仍然侧重于有形实体之间的初步连接,其本质还是关于实在、关于直接存在的思维。相较于信息思维对“关系”、“信息”等“不实在”、“间接存在”等因素的把握,能量思维对“关系”这一虚拟要素的把握还不够彻底完全,它可以被理解为一个“部分关系”或“半关系”要素。能否或多大程度上将不实在、间接存在的要素作为思维对象,同时通过运营这些虚拟因素产生价值,是信息思维与能量思维区别的核心。

1.3.2 能量思维下的产品创新模式

由于能量介于物质(实体)和信息(虚拟关系)之间,还未完全脱离物质,具有“部分信息”即“部分关系”(简称半关系)的属性。能量思维本质上属于实体思维,其将“部分关系”纳入思维体系,使能量与物质的双向转换路径得以呈现,如图3所示。

图3 能量思维下的产品创新模式

根据能量思维的发生机制以及图3展示的各要素对应关系,能量思维下的产品创新模式可以概括为:以生产企业为中心,从客户的立场出发,协调、连接各利益相关者,主要采用“推动式”研发路径进行产品创新;产品创新主要围绕实体价值展开,在关注产品物理技术、使用功能的同时,兼顾产品体验、文化、调性、精神等虚拟价值。近年来,较为流行的客户与利益相关者协同创新、供应链协调创新、供应链产品创新过程模式等都是能量思维下产品创新的典型模式。正是由于能量思维具有实物依附性,欠缺对实物与能量聚合背后隐形力量——虚拟要素间关系或联系的充分把握,从而在很大程度上决定了传统客户关系管理、供应链管理更多停留在不同生产要素聚集、简单交易层面的“人的合作”,同时也决定了产品创新的有限性及价值创造的不完全性。能量思维下的产品创新逻辑及其产品创新特征如表3所示。

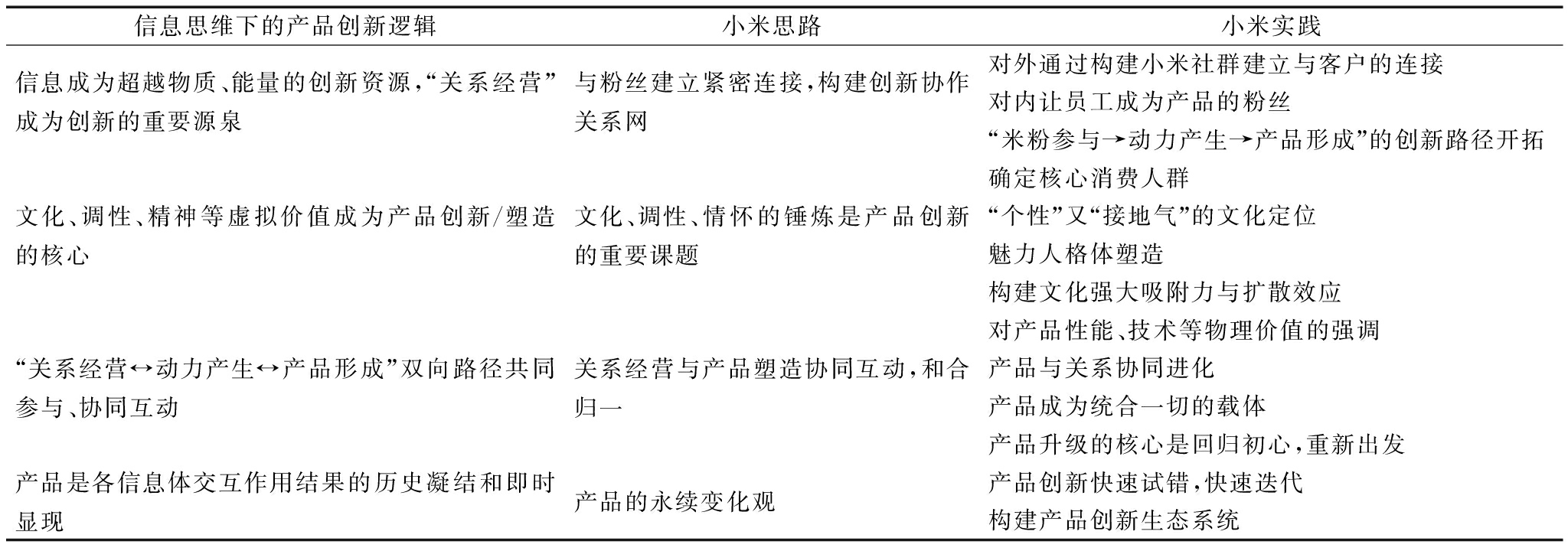

表3 能量思维下的产品创新逻辑及产品创新特征

产品创新逻辑引申出的产品创新特征硬件主导,“软件”、“服务”开始受到重视产品创新主要围绕实体价值开展,兼顾“虚拟价值”实现主要针对产品功能、成本与技术改进开展创新产品的体验、文化、调性、精神等“虚拟”价值得到一定重视制造企业的研发中心是创新的主导力量以生产企业为中心,协调各利益相关者,遵循“推动式”创新路径部分实现了客户、利益相关者之间的协同创新产品创新流程较为程序化、标准化,具备一定开放性将“用户思维”纳入创新流程部分考虑从客户、供应链立场出发开展生产创造客户差异化、个性化需求得到一定程度满足交易具有一定持续性,企业和用户的关系渐趋稳定产品具有一定变化性,但变化速度缓慢产品开发周期缩短,产品类型、结构较稳定组织职能结构弱化,决策过程以“由上至下”为主,信息沟通效率提升

资料来源:本研究分析整理

由于从思维转换角度出发,探讨产品创新的研究还处于起步阶段,已有理论不足以对互联网环境下产品创新思维以及涌现出的创新规律进行解释,而单案例研究通过丰富的、实证性的描述,能把“如何”和“为什么”说清楚,便于深入理解构念之间的关系及蕴含的逻辑论点[15]。因此,本文拟采用纵向单案例研究法,回答下列问题:①互联网环境下产品创新的模式与特征;②通过与物质思维、能量思维的对比,总结信息思维下产品创新模式与机理;③通过分析案例企业的产品创新模式,提炼其产品创新思路,形成实践借鉴。

为了满足案例典型性要求,本文选择小米(小米科技有限责任公司)作为研究对象,主要出于以下考虑:①作为互联网时代成功企业的代表,小米产品创新实践为研究者提供了具有典范意义的借鉴思路;②小米公司已成功实施了多项软件与硬件产品创新,拥有完善的工作流程和丰富的创新经验,为研究提供了较权威的信息;③小米产品创新实践基于互联网平台,将信息思维充分应用于实际,这对于互联网时代企业产品创新具有重要的借鉴意义;③从数据可获得性方面考虑,小米的公共数据非常充足,便于多样化数据资源获取和相互印证。另外,研究人员有多位在小米工作的校友和朋友,这为获取访谈和调研等一手数据提供了有利条件。研究遵循三角形证据方法,收集了丰富的一手数据和二手资料。一手资料包括:本地小米之家负责人、小米员工的访谈记录,以及客户访谈记录。二手数据包括:公开出版的文献资料,公司年报、新闻报道、专题访谈等网络公开信息,小米公司网站、论坛问题讨论等。研究团队成员首先对收集的资料进行了分解和归类;其次,结合研究提出的问题,对所涉及研究问题的资料进行提炼;最后,总结出信息思维下小米产品创新模式及特征。

成立于 2010 年 4 月的小米公司用了短短6年时间,从零成长为2015年国内手机销量6 750万部,市场份额15.0%~16.5%的大型企业。2014 年 12 月,小米以 11 亿美元的第六轮融资,达到 450 亿美元的估值。小米的现象级成功及其产品创新思路可以用信息思维进行充分阐释,具体表现为如下几方面(见表4)。

3.1 创新协作关系网络构建

(1)对外构建小米社群,与客户建立连接。小米模式的核心是小米社群,而社群的本质即连接、关系。小米社群以用户为核心,将粉丝、工程师、软件供应商、外包供应商全部纳入产品开发和改进体系,通过提供各种平台,听取用户声音,让用户深度参与小米产品开发。小米利用客户的反馈意见驱动员工进步,让用户管理激励员工管理:公司要求工程师必须逛论坛、上微博,要求工程师去参加线下聚会,广泛听取用户意见。小米采用完全开放的研发模式,通过充分采集用户需求,与客户建立紧密连接,把握创新方向。

表4 信息思维下小米产品创新实践

信息思维下的产品创新逻辑小米思路小米实践对外通过构建小米社群建立与客户的连接信息成为超越物质、能量的创新资源,“关系经营”成为创新的重要源泉与粉丝建立紧密连接,构建创新协作关系网对内让员工成为产品的粉丝“米粉参与→动力产生→产品形成”的创新路径开拓确定核心消费人群文化、调性、精神等虚拟价值成为产品创新/塑造的核心文化、调性、情怀的锤炼是产品创新的重要课题“个性”又“接地气”的文化定位魅力人格体塑造构建文化强大吸附力与扩散效应对产品性能、技术等物理价值的强调“关系经营↔动力产生↔产品形成”双向路径共同参与、协同互动关系经营与产品塑造协同互动,和合归一产品与关系协同进化产品成为统合一切的载体产品升级的核心是回归初心,重新出发产品是各信息体交互作用结果的历史凝结和即时显现产品的永续变化观产品创新快速试错,快速迭代构建产品创新生态系统

资料来源:本研究分析整理

(2)对内让员工成为产品的粉丝。例如,小米让员工成为产品的代言人,成为微博小V;员工入职送工程机,领取F码,F码可以送给自己的家人、朋友,间接地让员工的朋友也成为小米的粉丝。员工粉丝化既能让员工更了解、贴近自己的产品,也增强了员工改进产品的使命与责任感。

(3)开拓产品创新路径。综合来看,小米采用“米粉参与→动力产生→产品形成”(信息→能量→物质)的“倒逼模式”推进产品创新:围绕“为发烧而生”的经营理念,吸引、集聚用户,利用MIUI、社区、品牌宣传等一系列举措,发展一群被称为米粉的用户,通过与用户互动,开发、改进产品。该模式可以体现在其 “忠诚度→美誉度→知名度”品牌塑造的思想路径:传统行业品牌培养过程,往往是先做知名度,再做美誉度,最后维护忠诚度;与传统行业品牌路径不同,小米起步阶段只专注忠诚度,通过口碑传播不断强化该过程,达到了足够量级后形成美誉度,最后再做知名度。

3.2 创新产品定位

(1)确定核心消费人群。小米的主力消费人群是20~30岁的理工男。小米手机作为移动通讯与移动互联网终端,将目标客户定位为这些具有很强接受能力、对互联网相对熟悉且有一定经济基础的“草根一族”和“发烧友”,这与其“为发烧而生”的产品理念和品牌宣言紧密契合。

(2)“个性”又“接地气”的文化定位。小米最为成功的一点就是塑造了极具特色的粉丝文化。“为发烧而生”的文化定位,个性化和差异性的文化定位,使其能响应个性化需求,吸引兴趣相投的用户,形成互相信任、粘合力强的社群。同时,小米文化又是“接地气”的,个性不是孤立,需结合时代环境,营造符合时代趋势的文化。小米的“屌丝文化”其实是一种反讽文化、自嘲精神,小米核心用户的特征是既要物质,更要精神,他们在物质之上,有更高的精神追求。

(3)魅力人格体塑造。产品、社群围绕一个人格体、一种文化,被赋予了个体或文化的人情温度,从而能更好实现高质量的价值分享。小米创始人雷军的个人身份和奋斗经历为他赢得了足够的话语权和观众。他利用小米手机发布会等场合继续构建、宣传自己的魅力人格,并将该人格特质映射为小米品牌的“产品品格”,很好地塑造了一个易于被米粉接受的、亲切的手机“发烧友”形象,进而与用户之间建立了良好的互动关系。

(4)构建文化强大吸附力与扩散效应。文化在本质上是一种信息,一方面具有强大的“吸附力”,可以聚集粉丝,一方面又具有强大的扩散效应,赋予产品精神与灵魂,米兔的热卖就是一个典型。2014年,售价49元和99元的米兔共卖出197万只,实现了可观的营业收入。虽然米兔与手机没有直接关系,但小米文化赋予其独特内涵,米粉实际购买的是米兔蕴含的小米体验与文化。围绕小米文化,小米产品还包括小米盒子、小米电视、小米路由器、随身wifi,以及米兔、服装、背包等品牌衍生品。小米多元产品的背后,是同样的调性与气质,当文化被注入产品,产品就拥有了精神与灵魂,并由此产生高附加值。

3.3 关系经营与产品塑造协同互动

(1)对产品性能、技术等物理价值的强调。小米手机强调极致性价比、超凡用户体验,对产品质量、性能的关注无以复加:小米手机每一个元器件都来自高通、夏普、三星、LG等国际一流供货商之中,从触屏组件、相机组件到电路板、屏幕、机身材料,每个细节都力争做到最好。雷军[16]强调:“互联网思维就是一种用户思维、产品思维,本质上就是将传统产业做到极致,小米强调真材实料、积极与用户做朋友、高效运作降低成本,这3点看起来与互联网行业没什么关系,却是小米成功的诀窍。”

(2)产品与关系协同进化。小米的产品创新充分体现了产品实物、关系构建、文化经营等多方协同互动。小米一方面专注于对产品质量、性能、技术、成本等物理价值(物质、能量层面)的打造和提升,另一方面通过经营自身文化、建立粉丝社群,建立与粉丝的连接(信息思维),实现营销与产品合一、粉丝与用户合一,物质与信息合一。产品与关系相互催化、协同互动为小米产品创新提供源源不断的动力:与粉丝的连接促进产品突破与创新,产品突破进一步稳定了社群、激励了员工。在小米与用户协同过程中,其产品不断实现着自身发展演化——通过实现更加丰富的功能、引进先进技术,打造极致产品体验,以及建立更忠诚、更活跃的粉丝群体。

(3)产品成为统合一切的载体。产品对于小米具有统领一切的意义:小米不打广告,认为好产品本身即是广告;用优秀的产品联系用户与粉丝群体,通过社群宣传构建渠道;小米没有传统意义上的绩效考核,考核员工只用两个基本指标——用户是否认同产品、是否愿意将产品推荐给朋友;小米的沟通都围绕产品展开,“不开务虚会议,只开产品会”;领导团队更多将自身角色定位为公司的产品经理,将管理全面嵌入业务。在小米产品创新模式中,产品即媒体、广告、沟通、绩效,文化、管理,产品即是一切。产品成为打通一切、承载一切的媒介和入口,一切从产品出发,又回归产品。

(4)产品升级的核心是回归初心,重新出发。2015-2016年,小米选择放缓产品升级速度,将产品升级的核心定义为“回归初心,重新出发”。小米关注产品性价比,进一步强化产品性能,着力提升运营效率、品牌建设和员工激励水平。同时,探索虚拟现实(VR)及人工智能等前沿领域,聚焦于研发创新和技术突破,增强技术实力。小米认为,好的品牌就是做自己,企业要时刻关注品牌的原点,关注自己的传承。无论是小米对科技的重视,还是回归初心的理念,这些战略思路的本质都是从产品本身出发,实现对“为发烧而生”初衷的传承。

3.4 产品永续变化观

(1)产品的快速试错与快速迭代。小米的软、硬件产品开发过程均体现出快速迭代的特点:软件开发遵循“单点突破→试错→用户反馈负面口碑→再迭代→再试错→正面口碑→将单点做到极致”的路径,利用用户快速反馈信息提升软件性能。小米手机开发过程,首先对市场最新标准元部件进行组合,从“发烧友”的测试反馈信息中找到产品缺陷和客户的最新需求,用迭代的方式在同一个大版本平台上,推出几个小版本,并在每一个批次销售的硬件中进行产品“微改善”,从而兼顾核心设计的稳定性与市场变化的快速适应性。

(2)构建产品创新生态系统。小米基于整体、动态的生态思维,从一开始就将自身定位为一家互联网公司,着力打造“硬件+软件+互联网服务”创新生态系统。硬件产品方面,除了手机,小米还推出了小米盒子、小米电视、小米平板、小米阅读器、移动电源、耳机等;软件方面,推出了应用商店、游戏中心、云服务等;互联网业务方面,小米涉足互联网金融、广告、游戏、电子商务、内容付费、电影票等。小米构建创新生态系统旨在实现各生态要素互联互通、协同进化。

人类社会从工业时代发展到互联网时代,管理、创新思维也随之转变,从实体转向联系、从封闭转向开放、从物质转向信息、从固定转向流动迭代,这是历史发展、科学演进的大势所趋。信息以及在对信息本质及其方法论意义恰当阐释基础上形成的信息思维,正全面契合思维转向的时代要求。虽然信息思维与当下强调的互联网思维、关系思维、量子思维等概念本质上异曲同工,但由于物质、能量、信息思维都是相对概念,通过对其进行比较分析,更有利于把握信息思维的概念、性质及其形成机理。同时,思维发展与转变是一个成长演变的过程,物质思维与能量思维正如信息思维的“历史阶段”与“孩童时代”,通过对三者进行整体考察和分别比较,更有利于揭示信息思维的关联逻辑及其发展轨迹。

小米的成功顺应了对信息思维具体运用的趋势:粉丝参与的产品开发模式,对文化、情怀的培养,关系经营与产品塑造协同互动,产品快速迭代的永续变化观等都是小米对信息思维的切实践行。同时,现阶段管理理论与实践中强调的客户体验、虚拟价值、快速迭代、人格化背书、粉丝经济等概念与思路本质上均能用信息思维进行概括阐释。目前,虽然对小米的各类质疑见诸多方媒体,但毫无疑问,小米是一家成功的公司。小米的成功不仅在于其创造的经济收益与增长奇迹,更在于它拓展了产品创新模式,为产品创新带来一个新入口——物质之外还存在能量与信息,产品之外还存在文化与关系,技术之外还存在精神与灵魂。

小米的成功以及现阶段的调整更引发了如下思考:首先,物质与信息是两个不同的创新入口,带来了不同的创新路径。2016年,面临挑战的小米将其策略调整概括为“一面转化拓展自身的文化,一面提高科技开发水平”,用文化和科技“两条腿走路”。小米这一策略契合了信息思维应用思路:信息思维不是对物质以及物质思维的舍弃与否定,而是对物质思维的包容与扩展,强调了物质与信息、技术与文化的相互促进、协同互动。企业发展与产品创新需要考虑的重要问题是,如何在物质、科技的实在与信息、文化的虚拟之间保持一种“远离平衡的平衡态”;其次,信息思维作为一种新的认知方式,给所有科学领域和相关问题都带来了新的审视。虽然信息思维理论还处于起步阶段,其涉及的诸多问题还有待进一步研究探讨,但商业、管理实践也为信息思维理论的充实与完善提供了参考思路和启示,二者将在相互参照与印证过程中相互促进、协同演化。

参考文献:

[1] 董洁林,陈娟.无缝开放式创新:基于小米案例探讨互联网生态中的产品创新模式[J].图书馆,2014(12):76-84.

[2] 恩格斯.马克思恩格斯选集(第 4卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3] 曹嘉伟.信息思维对复杂性研究的启示——读邬焜先生《复杂性与科学思维方式的变革》一文后的思考[J]. 辽东学院学报:社会科学版,2007(5):7-11.

[4] 王哲.信息思维与后现代思维的歧异与会通[J].西安交通大学学报:社会科学版,2006,26(4):56-60.

[5] 侯金川. 信息的物理特性研究——物质、能量、信息统一论(一)[J]. 图书馆,1995(1):20-25.

[6] 万资姿,王虎学.从物质能量型到信息符号型——论人类文化创造模式的符号化转换[J]. 新疆社会科学,2009(1):83-86.

[7] (美)维纳著.维纳著作选[M].上海:上海译文出版社,1978.

[8] 段红梅.浅论语言、世界与人的信息本质[J].教育理论与实践,2009,29(5):16-18.

[9] 马克思.马克思恩格斯选集(3)[M].北京:人民出版社,1972.

[10] HALLIDAY M A K. An introduction to functional grammar [M].Edward Amold,1985:274- 275.

[11] 侯金川.信息的物理特性研究——物质、能量、信息统一论(四)[J]. 图书馆,1995(4):12-16.

[12] 邬焜.物质思维.能量思维.信息思维——人类科学思维方式的三次大飞跃[J].学术界,2002(2):60-91.

[13] 侯金川.信息的物理特性研究——物质、能量、信息统一论(三)[J].图书馆,1995(3):16-18,31.

[14] 李善友.产品型社群——互联网思维的本质[M].北京:机械工业出版社,2015.

[15] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989:532-550

[16] 雷军.互联网思维就是传统产业做到极[J].纺织服装周刊,1995(1):47.

(责任编辑:林思睿)

From Material Thinking to Information Thinking——The Product Innovation Model of Xiaomi in Internet Environment

Abstract:Product innovation model based on the material thinking in traditional era, and the innovative activities focus on the direct transformation and improvement of material and energy. The active part of energy and information are blocked, all the three follow the inferential procedure of "material→energy→information",product virtual value is ignored, and product innovation shows a characters of closeness, boundary, control, etc. Under the information thinking , material, energy and information are on an equal position, and the product innovation is a inferential procedure that the bidirectional path "material ↔ energy ↔ information" is involved, the entity value and virtual value of product is in an interaction with each other, product innovation shows a characters of openness, connecting , natural emergent, etc. As a model of successful companies for the Internet age, Xiaomi's product innovation model corresponds to the application of information thinking,and the successful experiences of Xiaomi also provide constructive inspirations when enterprises carry out product innovation activities.

Key Words:Material Thinking;Information Thinking;Energy Thinking;Product Innovation Model

微信扫码看作者独家介绍本论文

收稿日期:2017-03-06 基金项目:教育部人文社科基金项目(14XJJC630001);国家自然科学基金项目(71562032);新疆自治区教育厅人文社会科学重点项目(XJEDU050216C01)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016110740

中图分类号:F406.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)10-0019-08