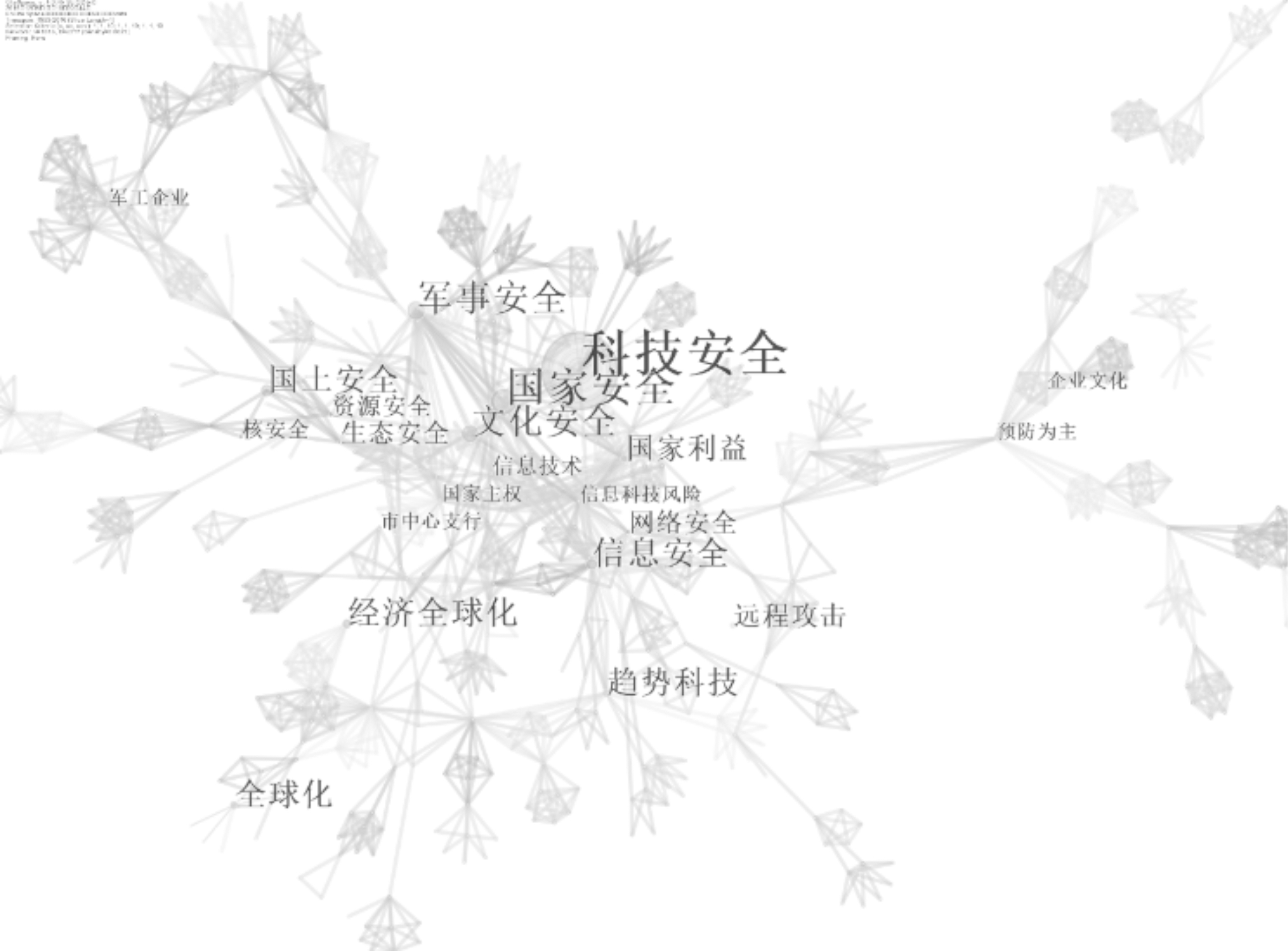

图1 科技安全相关文献关键词聚类

摘 要:基于结构方程模型和Amos软件应用,通过对已有研究成果进行筛选和分析,梳理、归纳出我国科技安全影响因素;通过影响因素分析、测量指标选取、提出假设、收集与处理数据、模型结果评价,最终确定我国科技安全直接影响因素为科技实力,间接影响因素为科技环境、科技体制和科技政策法规。

关键词:科技安全;影响因素;结构方程模型;实证研究

从毛泽东时期的“向科学进军”、邓小平时期的“科学技术是第一生产力”、江泽民时期的“科教兴国”、胡锦涛时期的“建设创新型国家”[1],再到习近平提出“科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂”[2],科学技术的经济功能和社会功能受到了新中国历届领导人的重视。科技实力的强弱直接关乎国家经济实力、综合国力和国际竞争力的强弱。十八大以后,科技安全被确定为国家安全体系的重要组成部分。然而,激烈的国际竞争和复杂的国际环境使科技安全面临越来越多新威胁和新挑战,如信息安全受到直接威胁、人才安全面临新挑战等[3]。因此,分析我国科技安全影响因素及其作用机理,探索各因素之间的相互关系,对于优化我国科技安全体系、提升科技安全能力具有重要意义。

本文主要运用结构方程模型对科技安全影响因素进行实证研究,梳理相关文献并对其进行筛选,以保证结构方程模型中潜变量和观测变量选取的科学性。为此,本文首先通过文献梳理发现已有研究范围涉及经济、管理、军事、国防、网络、电子技术、国际政治等多个领域,但研究问题并不聚焦。然后,运用CiteSpace软件对CSSCI数据库中主题与科技安全相关的近400条文献关键词进行分析(将时间分区设置为1年,阈值设置为“2,1,1;2,1,1;2,1,1”),得到可视化结果如图1、图2所示。

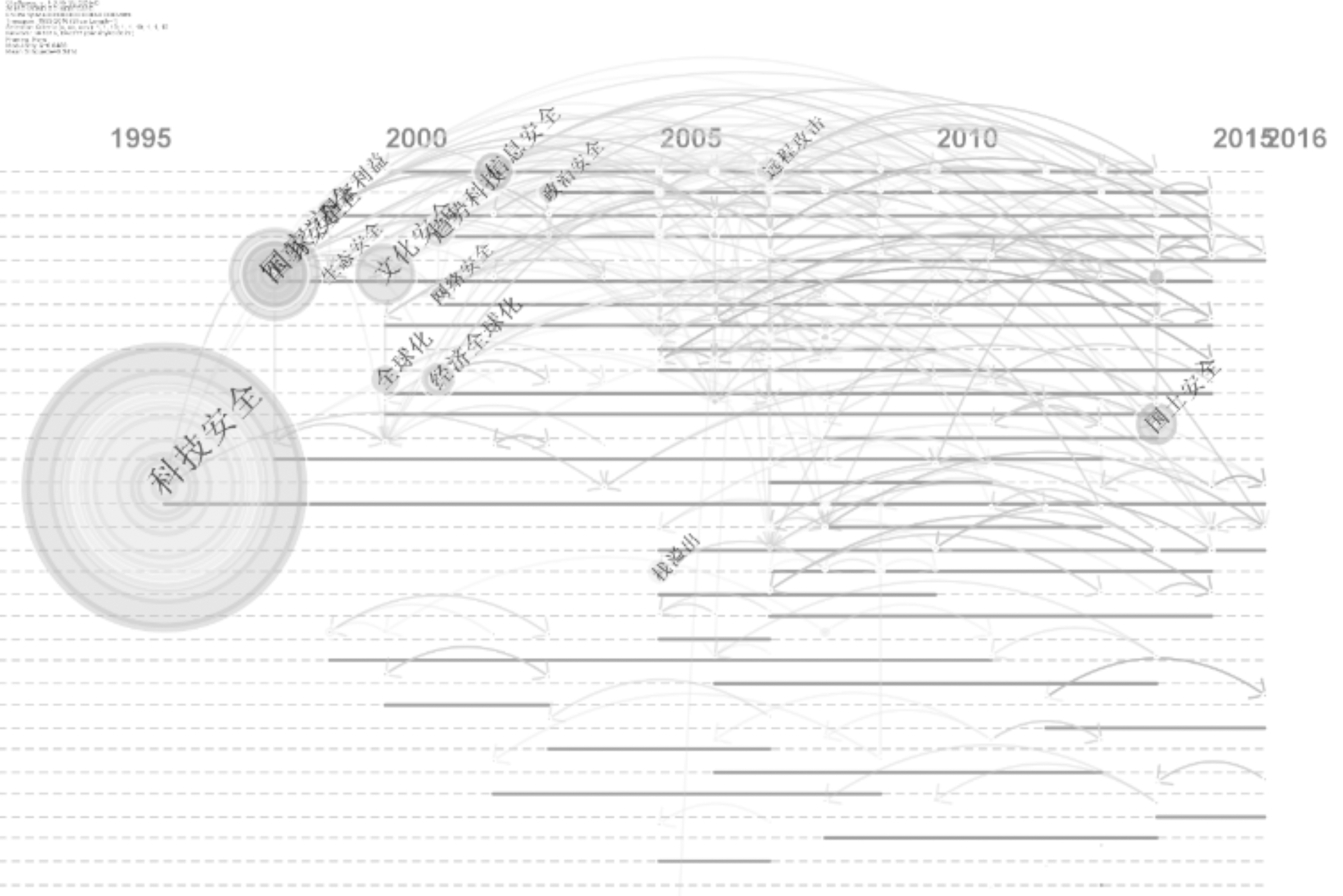

图1中节点数代表符合实验设定条件的关联关键词个数,节点间连线表示存在共引关系,节点颜色代表关键词出现年份,大小代表出现次数。由图1可知,与科技安全关联度较大的关键词包括:国家安全、军事安全、信息安全、文化安全、国土安全、全球化、经济全球化等。图2节点大小和颜色分别代表了关键词出现频率和年份,横线及其对应弧线端点分别代表聚类标签(研究领域)及其起始年份和终止年份。由图2可知,“科技安全”一词出现次数最多,相关领域研究兴起于20世纪90年代中期;1997年左右,国家安全研究热度明显增加;随着中国加入WTO,经济全球化、文化安全、信息安全等逐渐成为研究热点。CiteSpace文献分析结果为本文资料收集及筛选工作开启了重要思路。

图1 科技安全相关文献关键词聚类

图2 科技安全相关文献关键词时间分布

国内科技安全相关文献包括理论研究和实践研究两个方面。理论方面:连燕华、马维野[4]对科技安全概念进行了界定;胡雅萍等[5]、李骁[6]、Hu等[7-8]探讨了情报和反情报思维在维护国家科技安全中的重要作用;刁联旺等[9]通过确定科技安全评价指标并构建评价模型,对我国科技安全现状进行了评估,认为其处于安全临界状态。实践方面:主要领域包括生物科技安全[10-12]。还有一些学者对科技安全政策法规、科技安全教育等问题进行了研究。国外具有代表性的研究主要有:Erik Baark[13]对中国1949-1989年的科技政策进行了梳理;Varshavsky Alexander[14]论述了科技密集型产业发展方式存在的主要问题,并建议通过政策支持刺激高科技产业快速发展;LIN等[15]研究了科学技术安全(STS)战略管理相关理论问题,包括STS国家战略、STS政策法规、STS战略实施和评价等内容;YANG Ming-gang[16]论述了科技规划与马克思主义、社会主义核心价值观间的关系,认为霸权主义国家有可能通过科学技术控制发展中国家。

通过文献梳理可知,目前科技安全相关研究虽然取得了丰硕成果,但仍存在诸多不足。就研究视角而言,有关科技安全评价指标、评价方法及科技安全影响因素等方面的研究成果较少,导致理论与实践脱节。基于此,本文从已有研究成果中归纳、确定科技安全影响因素,运用结构方程模型(SEM)提出假设,进行变量和参数选取、模型界定和模型识别,运用SPSS进行数据检验、模型评价,并通过对评价结果进行分析,确定科技安全主要影响因素,进一步探讨科技安全影响因素作用机理。

马维野、连燕华等[4]对科技安全的定义有狭义和广义两种。本文沿用其广义定义,认为科技安全程度除包含国家雄厚的科技实力、完善的科技政策法规、有效的科技工作运行机制、国家对科技系统的保护力度外,还包括国家抵御国外以科技手段损害国家利益的能力、科技体系规避一系列重大危害或破坏的能力、科学技术保障国家安全的能力等。从科技安全广义概念分析,科技安全的主体是整个国家。因此,科技安全要素可细分为科技环境安全、科技体制安全、科技领域安全、科技资源安全、科技基础安全和科技活动安全[3]。通过对科技安全要素及其影响因素进行分析,有助于构建科技安全评价指标体系。

1.2.1 相关概念辨析

科技安全的保障对象是科技活动,而科技活动的主体是科研组织。在我国,科研组织大多数是具有国立背景的高校和科研院所,其内涵和主要任务可归纳为整合源自国家、企业及自身的各种创新资源,遵照知识管理及科学研究原则和特点,开展人才培养、科技创新和成果转化等一系列活动。科技安全涉及科技活动全过程,科研组织所处环境分为外部环境和内部环境两种。良好的科技环境有利于实现投入、产出、再投入的良性循环,科技安全则是这一循环的基本前提和重要保障。科技实力和科技安全能力强弱、科技体制和科技政策法规健全与否,对科技活动信息输入、知识生产和创新、科技成果转化等具有重要影响。如果科技法规、科技体制及科研主体不能有效保障科技安全,则无法实现知识生产和创新,亦无法实现科技成果转化,前期的一切人力、物力投入都将付诸东流。

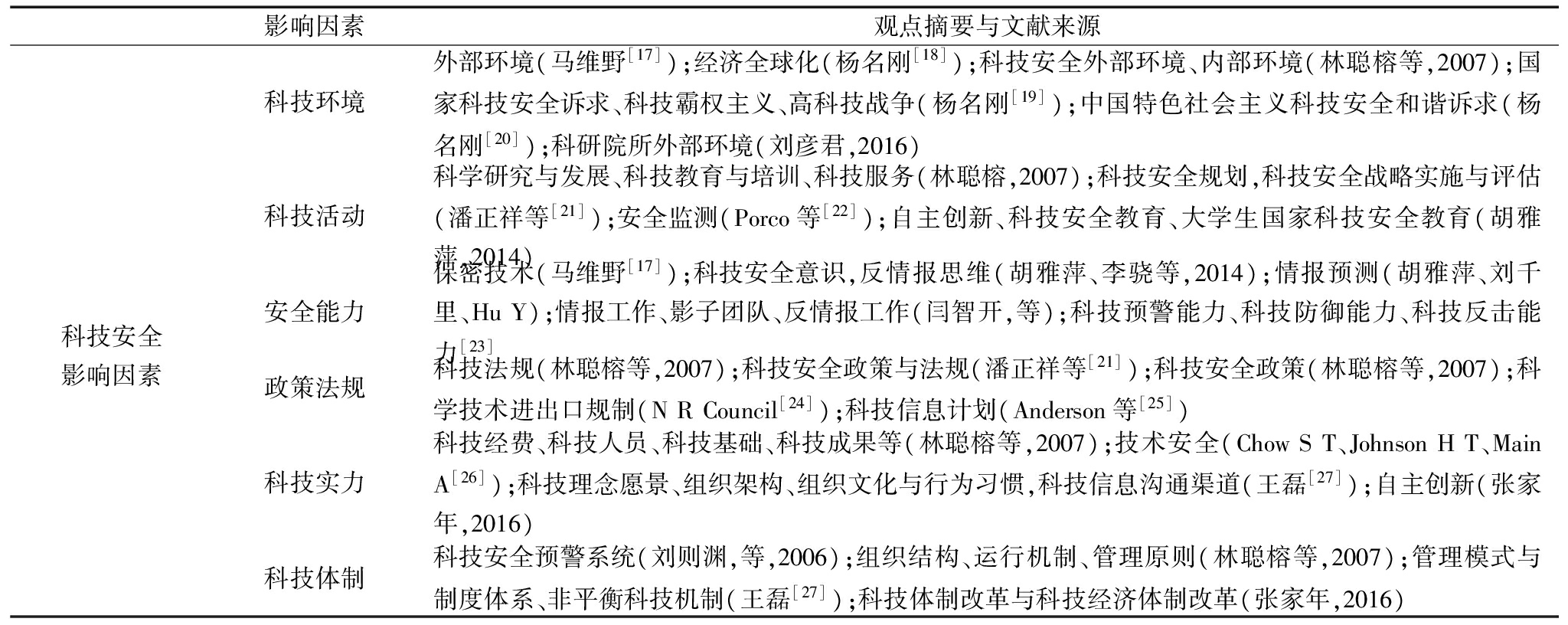

基于上述分析,科技安全与科技环境、科研主体、科技实力、科技活动之间有着错综复杂的联系。因此,本文在确定科技安全影响因素时,采取“追根溯源”的方式,通过查阅国内外相关文献归纳的科技安全要素和表现形式,最终将我国科技安全影响因素归纳出来,见表1。

1.2.2 科技安全影响因素

(1)科技环境。国家科技环境可细分为内部环境和外部环境两种。内部环境是指科技工作相关人员发展科学技术和从事科学研究所处的环境,包括国家与科技安全相关的宏微观经济环境、政治环境、人文环境等。例如,经济发展能为科技安全带来充裕的经费支持,并为科技工作者提供先进的仪器设备、丰富的图书资料、舒适的科技工作环境等;政治稳定是科技安全工作开展的重要保障,能为科技发展提供持续、稳定的政策支持;优越的人文环境可为科学研究提供浓郁的学术氛围及良好的学术交流环境。科技安全外部环境是指国际总体科技环境及国家与社会共同营造的科技环境。国际总体科技环境主要包括:知识经济时代和经济全球化背景、意识形态差异、科技领域的国际公约和国际法规、经济体之间的技术锁定、高科技战争、专利战略、某些科技强国推行的霸权主义等。国家与社会营造的科技环境主要包括:国家科技安全战略、规划与计划,科技安全法规和政策,科技安全保护机制,知识产权保护措施,以及科学、适用的市场机制,满足需求的基础设施等。良好的科技环境是科技持续发展和进步的重要保障,只有在科学技术发展进步的基础上,才能保障科技安全。

表1 科技安全影响因素汇总

影响因素观点摘要与文献来源科技安全影响因素科技环境外部环境(马维野[17]);经济全球化(杨名刚[18]);科技安全外部环境、内部环境(林聪榕等,2007);国家科技安全诉求、科技霸权主义、高科技战争(杨名刚[19]);中国特色社会主义科技安全和谐诉求(杨名刚[20]);科研院所外部环境(刘彦君,2016)科技活动科学研究与发展、科技教育与培训、科技服务(林聪榕,2007);科技安全规划,科技安全战略实施与评估(潘正祥等[21]);安全监测(Porco等[22]);自主创新、科技安全教育、大学生国家科技安全教育(胡雅萍,2014)安全能力保密技术(马维野[17]);科技安全意识,反情报思维(胡雅萍、李骁等,2014);情报预测(胡雅萍、刘千里、HuY);情报工作、影子团队、反情报工作(闫智开,等);科技预警能力、科技防御能力、科技反击能力[23]政策法规科技法规(林聪榕等,2007);科技安全政策与法规(潘正祥等[21]);科技安全政策(林聪榕等,2007);科学技术进出口规制(NRCouncil[24]);科技信息计划(Anderson等[25])科技实力科技经费、科技人员、科技基础、科技成果等(林聪榕等,2007);技术安全(ChowST、JohnsonHT、MainA[26]);科技理念愿景、组织架构、组织文化与行为习惯,科技信息沟通渠道(王磊[27]);自主创新(张家年,2016)科技体制科技安全预警系统(刘则渊,等,2006);组织结构、运行机制、管理原则(林聪榕等,2007);管理模式与制度体系、非平衡科技机制(王磊[27]);科技体制改革与科技经济体制改革(张家年,2016)

(2)科技活动。科技活动是指科技工作者在科技领域从事与科技知识产生、发展、传播和应用密切相关的有组织的系统性活动,主要包括科学研究、科技培训与教育、科技服务、科技创新、科技安全教育等内容。科技活动是最基本的内容,一国科技活动类型、层次和独立性表征着该国的科技实力。科技活动类型比较丰富,其有着较强的综合性和独立性,高低层次之间能够有效契合,往往总体科技实力较强。

(3)科技安全能力。科技安全能力是指国家保障本国科技活动正常有序开展的能力。科技活动正常开展主要受三方面因素的影响:一是国外科技手段,国外可能通过科技手段损害或企图损害它国利益;二是国家科技体系抗侵害能力,即本国能否有效抵御国外利用科技手段施加侵害的能力;三是科技对于保障国家其它安全方面的能力,如政治安全、军事安全、经济安全、文化安全、生态安全等。科技安全能力可从多个角度进行划分,从事态发展维度可划分为预警能力、防御能力、反击能力等,从行为性质维度可划分为保密能力、情报能力、反情报能力等。一国科技安全能力是衡量其科技水平的重要指标。

(4)科技政策法规。科技安全政策法规影响因素主要是指国家制定和颁布的有关科技方面的相关法律、法规和政策文件。新中国成立以来,我国为促进科技进步,先后颁布和实施了一系列法律法规和政策文件,如《中共中央 国务院关于加速科学技术进步的决定》(中发[1995]8号)、《中华人民共和国科学技术进步法》(1993年7月2日 主席令第4号)等,逐渐形成了一套较为完整且适合我国特殊国情的科技政策法律体系。这些法律法规和政策文件既是各领域开展科技活动的依据,也是促进科技进步和加强科技安全的重要保障。

(5)科技实力。我国习惯上将“科学”和“技术”联在一起称作“科学技术”,事实上二者各表其义,前者侧重于解决理论问题,后者侧重于解决实际问题。本文采用的科学技术含义更偏向于实际层面,主要内容包括航天航空技术、先进防御技术、自动化技术、新材料技术、生物技术、信息技术、能源技术、空间技术等。科技实力可通过这些领域的科技经费、科技人员、科技基础、科技成果等加以衡量。即,国家为实现科技发展目标,在可行性范围内利用和开发科技资源的能力。科技实力是国家科技安全的技术基础,科技安全需要直接依靠科技手段提供保护。在知识经济背景下,国家综合国力的增强归根结底依赖于各领域科技实力的提高。

(6)科技体制。体制是有关组织形式的制度,科技体制是指科技人员从事科技活动所处的组织运行规则和管理制度环境,其既包括国家宏观层面的规章制度、政策法律、使命、愿景、核心价值观等,也包括组织微观层面的组织结构、管理模式、运行机制,以及这些组织的理念愿景、组织文化、沟通渠道、管理原则、行为习惯等。先进的科技体制既能约束科技活动,避免其违背伦理道德走上歧路,又能为科技发展指明大致方向;既能起到一定程度的鞭策作用,又能充分保障科技活动的自由。科技体制不仅要完善和先进,更要适合本国国情。

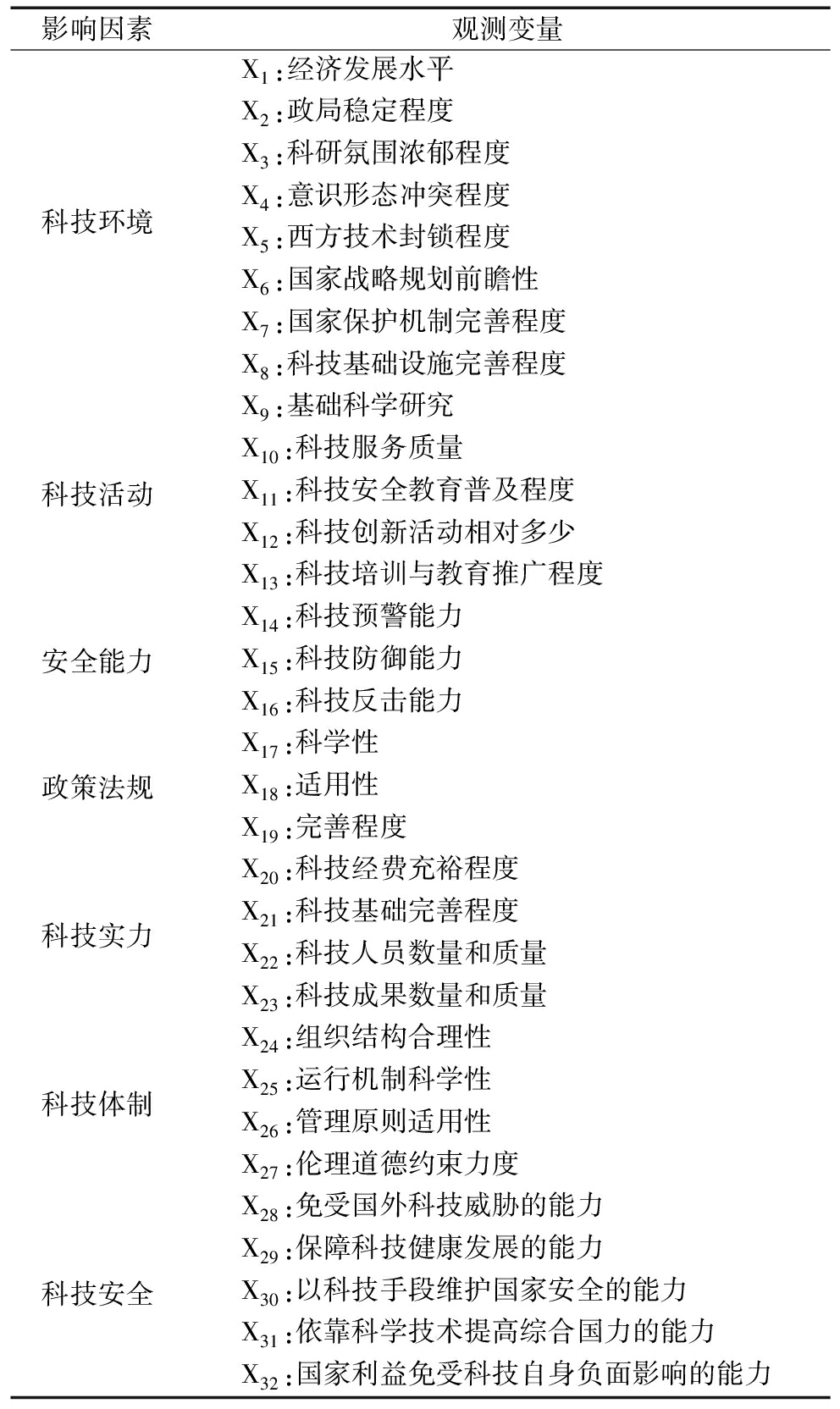

(1)科技安全影响因素观测变量选取。 本文按照代表性、科学性和系统性原则,通过文献梳理,归纳出各潜变量(影响因素)的观测变量见表2。

表2 观测变量汇总

影响因素观测变量科技环境X1:经济发展水平X2:政局稳定程度X3:科研氛围浓郁程度X4:意识形态冲突程度X5:西方技术封锁程度X6:国家战略规划前瞻性X7:国家保护机制完善程度X8:科技基础设施完善程度科技活动X9:基础科学研究X10:科技服务质量X11:科技安全教育普及程度X12:科技创新活动相对多少X13:科技培训与教育推广程度安全能力X14:科技预警能力X15:科技防御能力X16:科技反击能力政策法规X17:科学性X18:适用性X19:完善程度科技实力X20:科技经费充裕程度X21:科技基础完善程度X22:科技人员数量和质量X23:科技成果数量和质量科技体制X24:组织结构合理性X25:运行机制科学性X26:管理原则适用性X27:伦理道德约束力度科技安全X28:免受国外科技威胁的能力X29:保障科技健康发展的能力X30:以科技手段维护国家安全的能力X31:依靠科学技术提高综合国力的能力X32:国家利益免受科技自身负面影响的能力

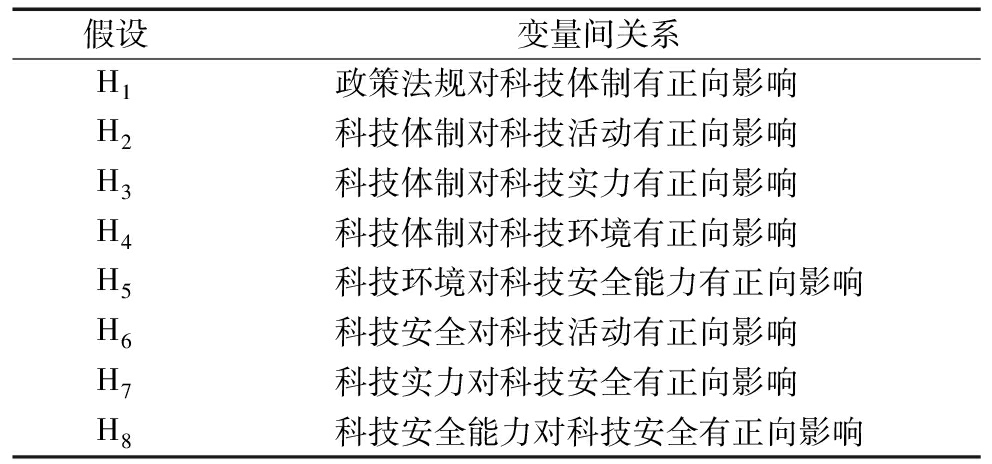

(2)影响机理理论模型构建。 在总结有关科技安全影响因素现有文献的基础上,通过对影响因素(潜变量)和观测变量进行分析,提出科技安全影响因素之间的假设关系,见表3。

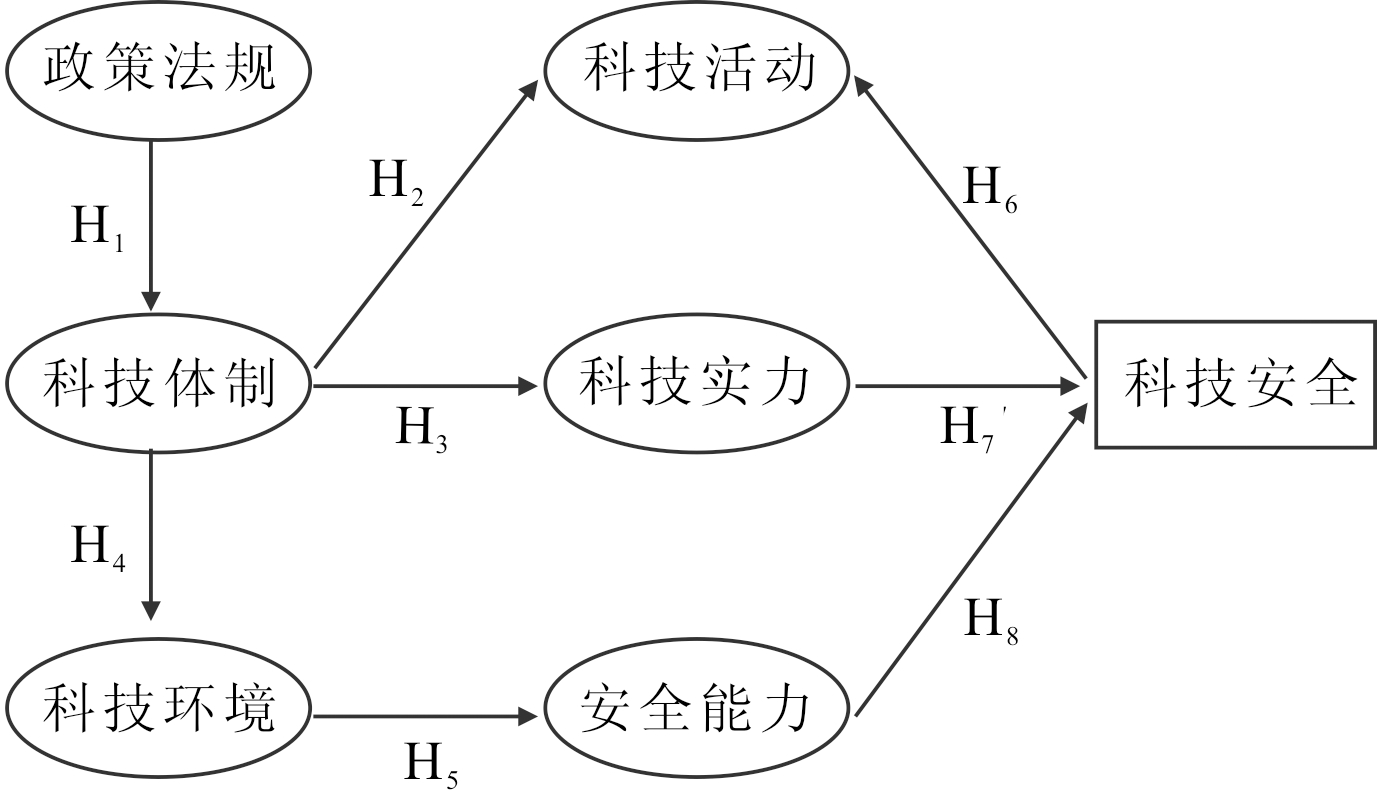

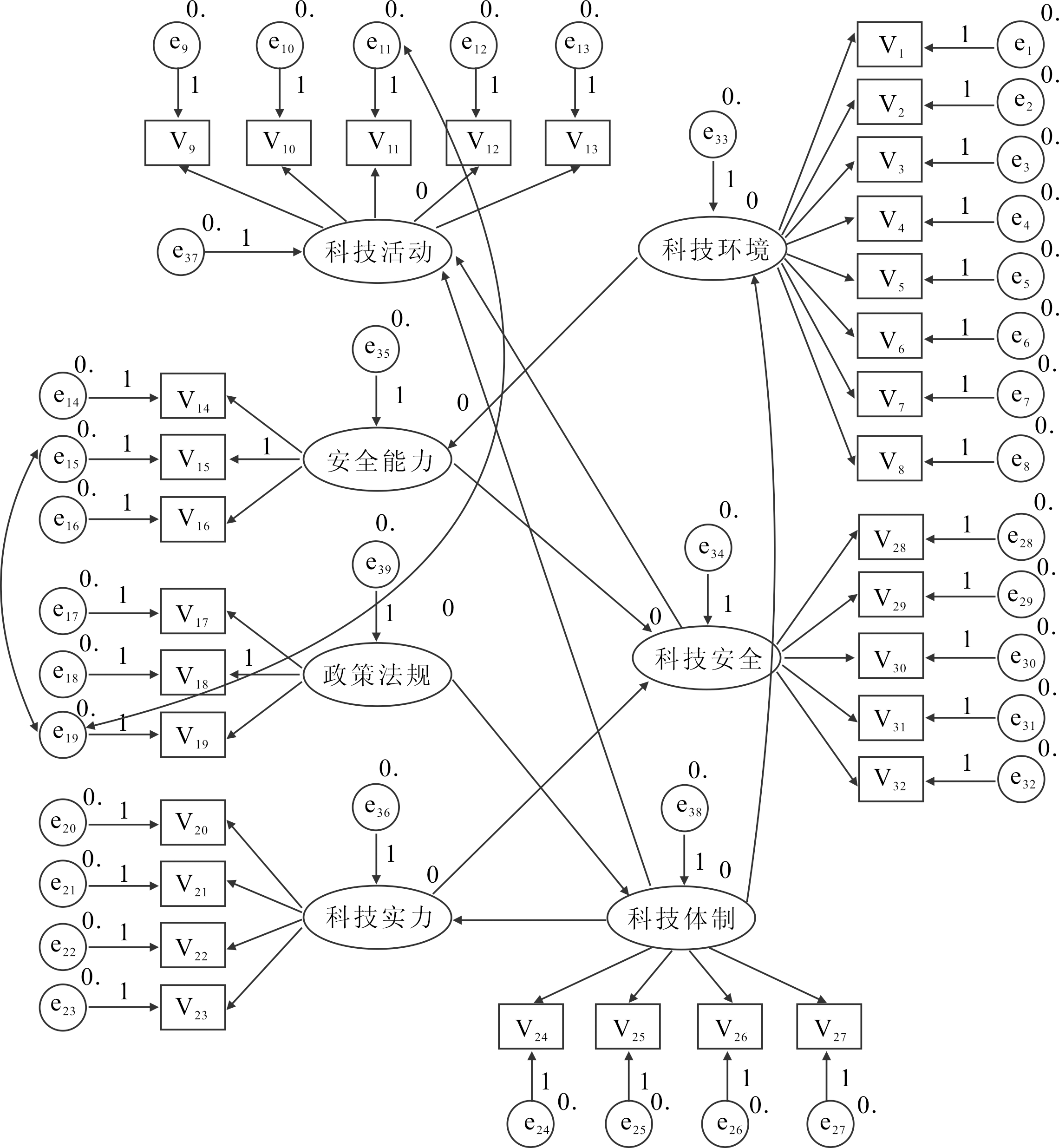

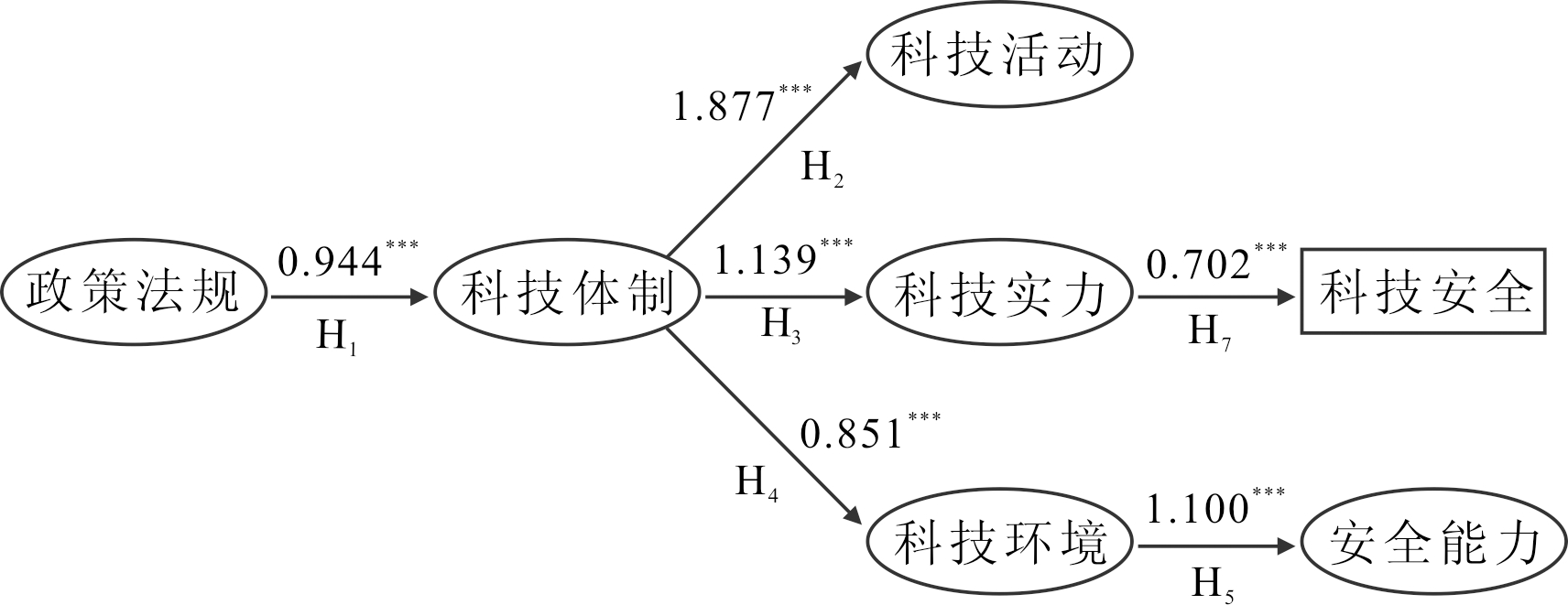

根据表3所示假设关系,构建科技安全影响机理理论模型,见图3。

表3 变量间关系假设

假设变量间关系H1政策法规对科技体制有正向影响 H2科技体制对科技活动有正向影响 H3科技体制对科技实力有正向影响 H4科技体制对科技环境有正向影响 H5科技环境对科技安全能力有正向影响H6科技安全对科技活动有正向影响 H7科技实力对科技安全有正向影响 H8科技安全能力对科技安全有正向影响

图3 科技安全影响机理理论模型

本文数据来源主要为调查问卷,问卷设计的科学性影响数据效度和信度水平。因此,在设计问卷时对各题项含义进行了严格区分。为保证题项的一致性,本文设计了多种句式对同一题项进行阐述,以最大限度地规避调查者的理解偏差。通过借鉴国内外学者的相关经验,本文问卷设计遵照“文献研究→田野调查→专家交流讨论”的基本流程进行。

调查问卷分为两部分:第一部分为调查对象基本信息,包括所在学科、职级、工龄等;第二部分为问卷主体,与表2观测变量相对应,共设置32个题项,并运用李克特七级量表法对变量进行测量。考虑到调查对象在填写问卷时有可能因为不能完全或正确理解问题及答案的真正含义,或是由于其它主观原因给出的答案与实际想法不一致,从而对调查结果造成很大影响,本文对问卷进行了反复修改,并在问卷卷首强调了此次调研的学术性质,承诺对涉及到的个人信息严格保密,尽可能降低调查对象填写问卷的主观性。问卷发放采用纸质问卷与电子问卷相结合的方式,纸质问卷发放除通过研究者本人外,更多地借助导师科研团队在学术圈扩散;电子问卷则通过“问卷网”针对目标群体有偿收集。发放对象为研究领域与科技安全、国家安全、军事安全、信息安全、文化安全、国土安全、粮食安全、危机管理等方向相关的科研人员,以及工作内容与之相关的企业专家学者、技术人员、管理者等。最终,经过预处理(主要是缺失值处理和剔除无效问卷)后,发放并回收纸质问卷300份,有效问卷246份,电子问卷回收300份。通过回归分析,剔除随意填写和主观性问卷,剩余189份,问卷有效率为72.5%,样本容量足以保证SEM分析结果的稳定性和科学性。

2.3.1 数据统计

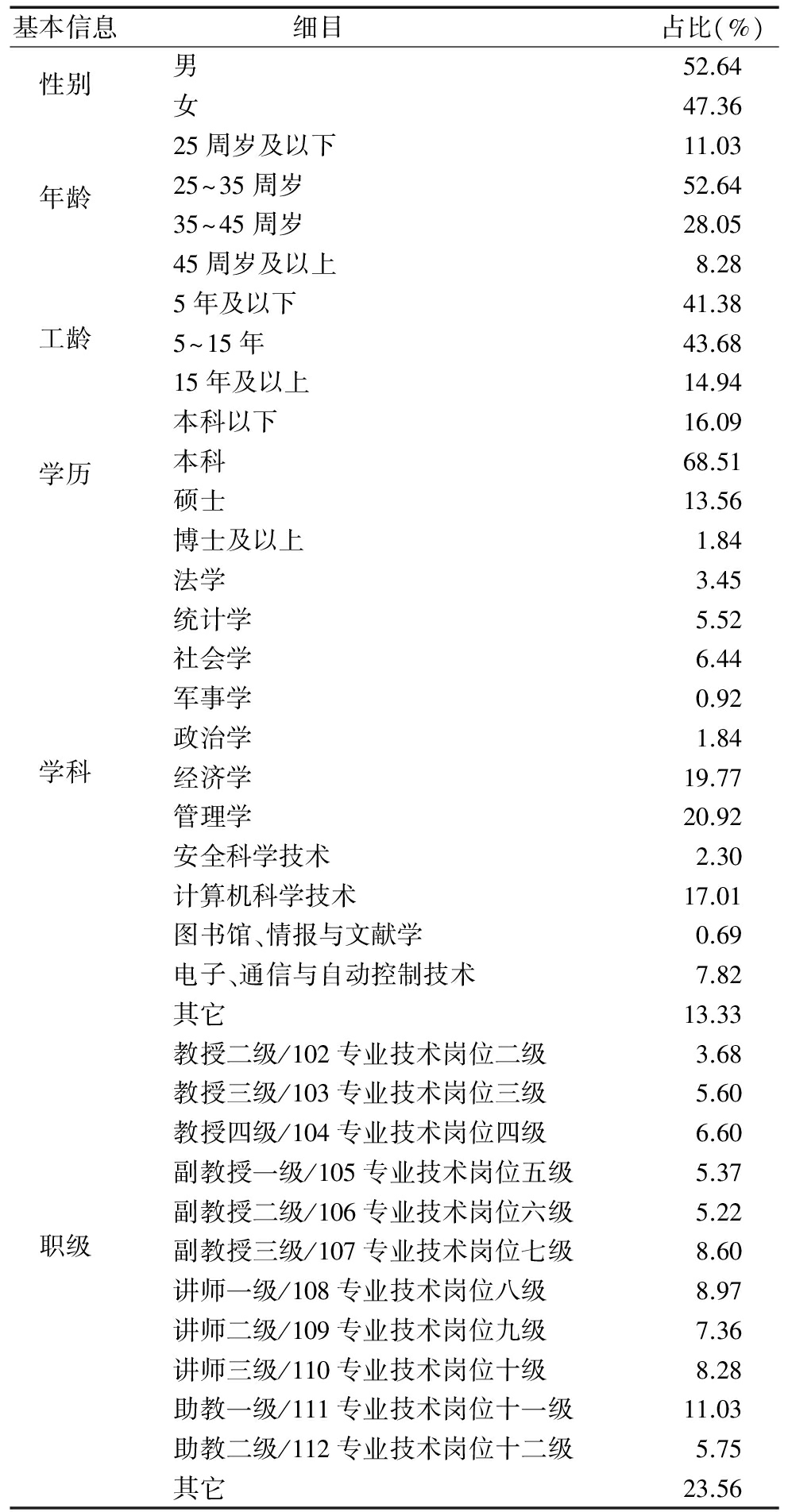

对问卷第一部分数据进行统计分析,结果见表4。

表4 样本特征分析统计

基本信息细目 占比(%)性别男52.64女47.36年龄25周岁及以下11.0325~35周岁52.6435~45周岁28.0545周岁及以上8.28工龄5年及以下41.385~15年43.6815年及以上14.94学历本科以下16.09本科68.51硕士13.56博士及以上1.84学科法学3.45统计学5.52社会学6.44军事学0.92政治学1.84经济学19.77管理学20.92安全科学技术2.30计算机科学技术17.01图书馆、情报与文献学0.69电子、通信与自动控制技术7.82其它13.33职级教授二级/102专业技术岗位二级3.68教授三级/103专业技术岗位三级5.60教授四级/104专业技术岗位四级6.60副教授一级/105专业技术岗位五级5.37副教授二级/106专业技术岗位六级5.22副教授三级/107专业技术岗位七级8.60讲师一级/108专业技术岗位八级8.97讲师二级/109专业技术岗位九级7.36讲师三级/110专业技术岗位十级8.28助教一级/111专业技术岗位十一级11.03助教二级/112专业技术岗位十二级5.75其它23.56

本文通过对样本信息进行统计分析可知,调查对象性别比例大致为1:1,年龄、工龄、学历基本呈正态分布,学科和职级基本呈均匀化分布。因此,此次调查样本数据结构较为合理,能够在一定程度上避免样本单一化,并保障研究结果具有科学性和普遍意义。

2.3.2 数据分析

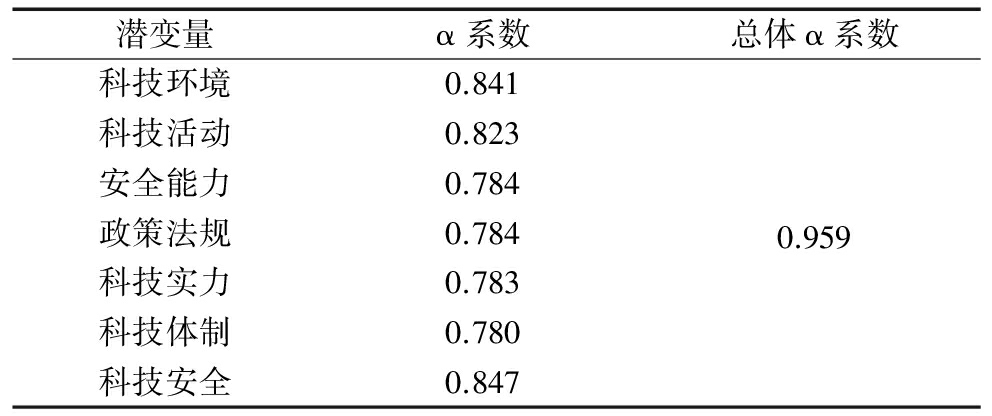

(1)信度检验。 本文运用SPSS19.0软件,采用基于标准化项的 Cronbachs Alpha (α系数)对各潜变量及问卷总体数据进行信度检验,结果见表5。

由表5可知,调查问卷各潜变量α系数均大于0.7,且问卷总体α系数为0.959,说明样本数据具有较高置信度,适于后续深入研究。

表5 问卷数据信度检验结果

潜变量α系数总体α系数科技环境0.8410.959科技活动0.823安全能力0.784政策法规0.784科技实力0.783科技体制0.780科技安全0.847

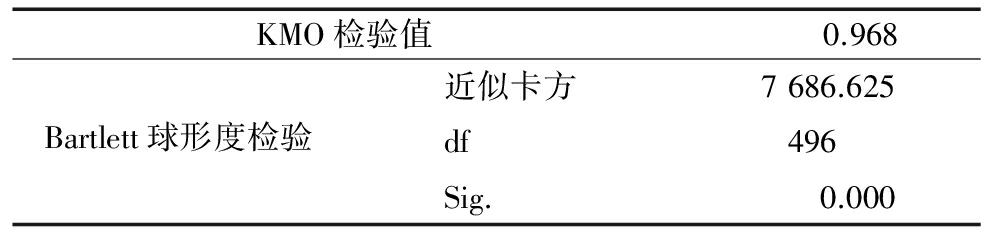

(2)效度检验。效度包括内容效度、结构效度和准则效度3类,效度越高说明测量结果与所考察内容吻合度越高。考虑到数据的结构化特点,本文采用因子分析定权法确定各指标权重。在此之前,需检验Kaiser-Meyer-Olkin度量(KMO)和Bartlett球形度,以验证样本数据是否适合进行因子分析。本文KMO和Bartlett球形度检验结果如表6所示。

由表6可知,Bartlett球形度观测值为7 686.625,统计显著性P=0.000(小于0.005),表明单位矩阵与相关系数矩阵间存在显著性差异,故可视为相互独立。并且,KMO检验值为0.968,按照Kaiser制定的检验标准,本文确定的测量变量适合进行因子分析。

表6 KMO和Bartlett检验结果

KMO检验值 0.968Bartlett球形度检验近似卡方7686.625df496Sig.0.000

根据前文对样本数据信度和效度的检验结果,可用结构方程模型对科技安全影响机理理论模型进行评价和修正。本文运用Amos21.0软件,首先导入整理后的样本数据,再根据数据和影响机理理论模型绘制路径图进行计算。根据输出结果判断模型与数据之间的拟合程度,并根据检验结果对模型进行反复修正与运算,最终得到我国科技安全影响机理模型,见图4。

图4 我国科技安全影响机理模型

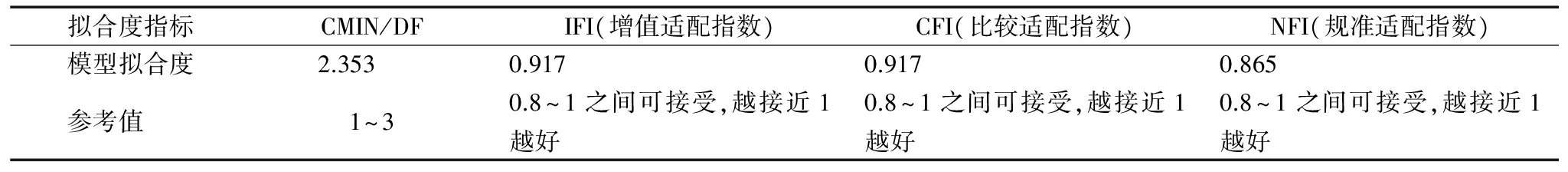

本文运用Amos软件对修正后的模型进行计算,得到模型拟合关键指标,如表7所示。

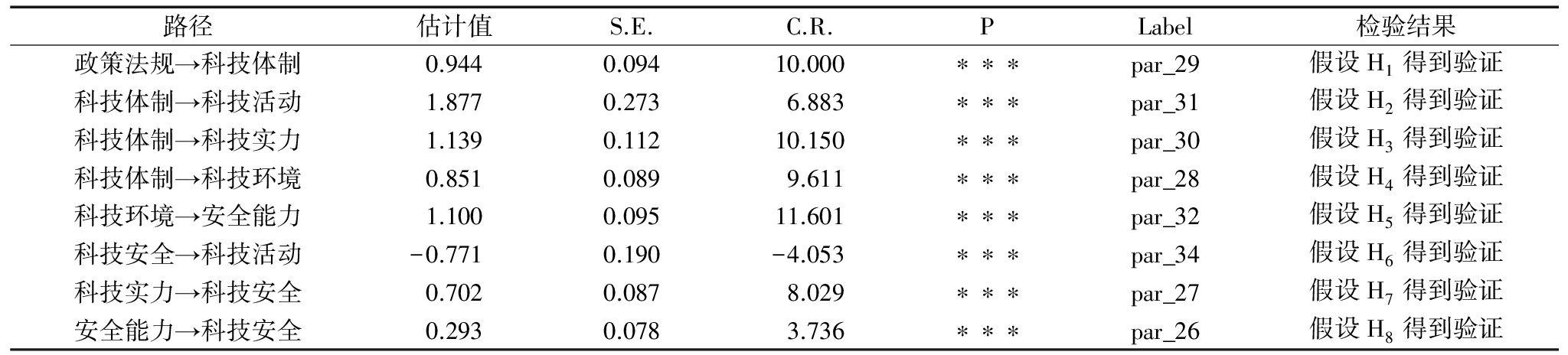

从表7中可以看出,图4中的影响机理模型通过了拟合度检验,可根据该模型对我国科技安全影响机理进行分析。通过Amos验证和修正,得到结构模型中潜变量间标准化路径系数估计值如表8所示。

表7 潜变量标准化路径系数

拟合度指标CMIN/DFIFI(增值适配指数)CFI(比较适配指数)NFI(规准适配指数)模型拟合度2.353 0.9170.9170.865参考值 1~30.8~1之间可接受,越接近1越好0.8~1之间可接受,越接近1越好0.8~1之间可接受,越接近1越好

表8 潜变量标准化路径系数

路径估计值S.E.C.R.PLabel检验结果政策法规→科技体制0.9440.09410.000∗∗∗par_29假设H1得到验证科技体制→科技活动1.8770.2736.883∗∗∗par_31假设H2得到验证科技体制→科技实力1.1390.11210.150∗∗∗par_30假设H3得到验证科技体制→科技环境0.8510.0899.611∗∗∗par_28假设H4得到验证科技环境→安全能力1.1000.09511.601∗∗∗par_32假设H5得到验证科技安全→科技活动-0.7710.190-4.053∗∗∗par_34假设H6得到验证科技实力→科技安全0.7020.0878.029∗∗∗par_27假设H7得到验证安全能力→科技安全0.2930.0783.736∗∗∗par_26假设H8得到验证

由表8可知,我国科技安全与科技政策法规、科技体制、科技环境、科技实力、科技安全能力之间存在相互影响关系。通过对模型进行反复修正和计算发现,提出的8个假设全部得到验证。政策法规对科技体制解释的因素载荷为0.944,科技体制对科技活动、科技实力、科技环境解释的因素载荷为分别为1.877、1.139、0.851,科技环境对科技安全能力解释的因素载荷为1.100,科技安全对科技活动解释的因素载荷为-0.771,科技实力、科技安全能力对科技安全解释的因素载荷分别为0.702、0.293。当因素载荷大于0.71时,该因素可以解释观察变量50%的变异量,为非常理想状态;当因素载荷小于0.32时,该因素解释不了观察变量10%的变异量,为非常不理想状态[28]。最终,剔除无效路径,得到模型各潜变量间的路径系数关系如图5所示。

图5 科技安全影响机理模型路径系数

实证分析结果发现,我国科技安全直接或间接受科技政策法规、科技体制和科技实力的影响。本文从以下几个方面对实证结果进行解读:

(1)科技实力对科技安全的直接影响。 我国正处于制造业高科技化引发的产业变革期,大量高新科学技术的运用改变了原有生产方式和产业形态,带来了更多经济增长点并催生出各种新商业模式。为了在激烈的国际竞争中占据主导地位,我国正按照创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本的基本方针,加大各领域的科技创新投入力度,打造中国制造升级版。在市场和政策的双重引导下,湖北、湖南等地先后出现了一批高新技术产业示范区。在武汉,形成了依托国家航空航天和国家存储器的产业基地;在宜昌,成熟了一批食品生物医药、精细化工等领域的先进装备制造业;在长沙,工程机械和新材料领域实现了蓬勃发展;在株洲,形成了航空、轨道交通和新能源汽车三大动力主导产业。航空航天、医药卫生、精细化工、轨道交通等领域的核心科技不仅是国民经济繁荣的依托,更是国家综合科技实力的集中体现。

从输出高科技产品到输出高新技术,再到输出高科技品牌,高科技产业转型升级过程充满曲折和艰辛。如何保证我国在快速提升科技实力的同时将科技发展本身的负面影响降到最低,除领导层要有壮士断腕的决心外,更要有坚强的科技实力作为后盾。我国当前的科技形势一方面对科技实力提出了新要求,同时,也对我国保护核心技术、抵抗敌对势力提出了更高要求。能否最大限度地降低科技发展自身的负面效应、避免国外科技势力的威胁,并对威胁及时予以有效反击,将对我国科技安全产生重大而直接的影响。

(2)科技政策法规和科技体制对科技安全的间接影响。 由于我国不同时期所面临的科技安全形势不同,模型构建只能形成一个大致轮廓,现实情况比模型更加复杂。因此,只有科学分析科技政策法规和科技体制对科技安全的间接影响,将模型与现实情况相结合,才能得出更符合实际需要的结论。

科技政策法规是对国家总体科技发展方向、发展策略、发展方针、主要任务等问题的宏观把握,能够起到保障、激励和引导等作用。例如,《中华人民共和国科技进步法》(2007年12月29日)将发展科学技术、促进科技成果向现实生产力转化作为我国科技发展的总体方向;《国家中长期科技人才发展规划》(2011年7月26日)将不断提高我国科技创新能力、加快建设科技创新人才队伍作为我国今后一段时期内科技发展的重要任务之一;《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》(2012年9月23日)则对我国科技体制改革和创新体系建设的指导思想、主要目标和重要原则作出了科学判断。不同性质、不同领域的科技法规、政策规章阐述了科技发展的主要思想和整体框架,通过指导科技体制改革和创新等活动而作用于科技实力、科技环境及科技安全能力等,进而对国家科技安全产生影响。

参考文献:

[1] 人民网.中国科技政策网[EB/OL].[2016-12-5].http://scitech.people.com.cn/policy/.

[2] 赵超.习近平的科技观[EB/OL].[2016-12-9].http://news.china.com.cn/2015-09/10/content_36554743.htm.

[3] 马维野.科技安全和我国面临的主要挑战与对策[J].中国软科学,2003(4):94-99.

[4] 连燕华,马维野.科技安全:国家安全的新概念[J].科学学与科学技术管理,1998(11):20-22.

[5] 潘彬彬,胡雅萍,刘千里.维护科技安全的情报预测研究[J].情报杂志,2014(9):8-12.

[6] 李骁.反情报思维在维护国家科技安全中的应用研究[J].情报理论与实践,2014(7):1-4.

[7] HU Y.Research on the application of counterintelligence in the maintenance of national science and technology security[J].Information Studies Theory & Application,2014(7):16-22.

[8] HU Y,LIU Q,PAN B.Research on prediction of intelligence for science and technology security[J].Journal of Intelligence,2014:64-69.

[9] 刁联旺,王珩.国家科技安全评价及其统计分析: 第四届中国指挥控制大会[C].北京,2016.

[10] 罗旭.从生物产业发展十年探讨生物科技发展趋势[J].生物技术通报,2013(4):225-228.

[11] 周志坚.“军事生物安全”的理论研究[J].军事医学,2011(1):12-16.

[12] 郭继卫.现代生物科技安全问题的哲学审视[J].科技管理研究,2016(5):254-258.

[13] BAARK E.China's science and technology policy:1949-1989 by yeu-farn wang[J].The China Journal,1994(140).

[14] ALEXANDER V.Innovation Management in Russia (problems of strategy and science and technology security)[J].2006:93-95.

[15] LIN C,ZILI L I.Theoretical study of strategic management of science and technology security[J].Science of Science & Management of S & T,2007,28(12):102-106.

[16] YANG M G.Counterplan and thinking on the national science and technology security from the new China's several generations leaders[J].Journal of Shao guan University,2011:33-37.

[17] 马维野.21世纪初我国科技安全面临的主要挑战与对策思考[J].科技导报,2003(7):28-30.

[18] 杨名刚.经济全球化背景下的社会主义科技安全探究[J].学术交流,2009(10):86-89.

[19] 杨名刚.论国家科技安全诉求的现实困境与出路[J].学术交流,2011(9):95-98.

[20] 杨名刚.和谐:中国特色社会主义科技安全诉求的伦理维度[J].学术论坛,2012,35(4):56-59.

[21] 潘正祥,杨迎会.全球化与国家科技安全[J].中国科技论坛,2007(5):19-23.

[22] PORCO J W.Municipal water distribution system security study: recommendations for science and technology investments[J].Journal-American Water Works Association,2010,102(4):30-32.

[23] 中国自动化学会专家咨询委员会.创新模式突变带来科技安全新挑战[J].自动化与仪表,2015(2):71.

[24] COUNCIL N.Beyond 'fortress America': national security controls on science and technology in a globalized world[R].National Research,2009.

[25] ANDERSON J O L.Security on the cheap: creating a cost-effective information security program[J].Indianapolis,2013:23-27.

[26] CHOW S T,JOHNSON H T,MAIN A,et al.Secure method and system for computer protection[Z].US:2011:44-46.

[27] 王磊.耗散结构理论视野下科技安全体系建设研究[J].企业经济,2014(2):87-91.

[28] 邱皓政.结构方程模型的原理与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2009.

Abstract:Based on the application of Structural Equation Model and Amos,carding and summarized the influencing factors of Chinese science and technology security through the screening and analysis of the existing research results.Through the analysis of the factors,select the measurement indicators,make assumptions,collect data,process data,model evaluation,evaluation results analysis,confirmed the direct influence factor of Chinses science and technology security is the strength of science and technology,and the indirect influence factors are the environment,system of organization and policies of science and technology.

Key Words:Science and Technology Security; Influence Factors; Structural Equation Model;Empirical Study

收稿日期:2017-03-06

基金项目:国家自然科学基金项目(7167031106);黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(KY10900160002);黑龙江经济社会发展重点研究课题(JD2016011);中央高校基本科研业务费项目(HEUCFZ1608)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016120683

中图分类号:F204

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)22-0107-08

(责任编辑:王敬敏)