图1 转型企业团队簇的跨职能界面结构

摘 要:为系统解析与评价转型企业团队簇的跨职能界面协同效率,针对战略转型下团队簇的关系网络泛家族化、领导风格个性化、战略视野集聚化等特征,结合系统协同、非线性涌现与战略突变等视角,在进行团队簇跨职能界面结构化辨识与协同机理分析的基础上,提出根据职能融合协同度序参量和前景理论进行内因聚合效率、策略嵌入效率和行为延续效率三类跨职能协同效率的整合评价方案。通过对云南省民营企业团队簇的案例研究,验证了方案的有效性,为促进转型背景下多层次职能间的跨组织动态协调、提高联合研发团队簇的资源配置效率提供了理论和方法参考。

关键词:转型企业;团队簇;跨职能界面;协同效率

十八届三中全会提出了我国进入转轨经济新常态的总体部署;以有序开放经济领域、优化市场运行秩序、增强法治保障和提高企业创新能力为导向,国务院近年又出台了“工业转型升级”、“国家级经济技术开发区转型升级”和“金融支持经济结构调整和转型升级”等一系列发展规划与指导意见。在当前经济环境下,我国企业面临战略调整、技术升级、市场手段革新的整体转型,但高端人才匮乏、技术基础薄弱、创新能力不足也成为制约地区经济社会发展的主要瓶颈。造成区域创新动力内生性匮乏的原因是多方面的,如科研实力单薄、交流空间有限、管理理念落后、外援合作机会较少、发展资源缺乏等,这决定了“硬引进”合作方式在短期内难以解决部分地区创新能力不足的问题,而不为我所有但为我所用的“软引进”合作方式却是一种可以立竿见影的重要选择。联合研发作为“软引进”的重要途径,多以创新团队形式实现,是在不改变和影响外部人才与所属单位人事关系的前提下,以项目合作为主要载体,通过与企业外部人才共同开展研发攻关,借助外部智力资源持续提升企业创新能力的一种合作模式。由于联合研发团队主要面向前沿攻关类、基础应用类和理论探索类技术积累与创新,具有突出的创业团队特质(关系网络泛家族化、领导风格个性化、战略视野集聚化)。因此,这种转型创新主体(高校、企业、科研院所等),如何应对资源约束收紧、经济基础薄弱、人才技术与管理理念落后等多重困境,提高转型期联合研发团队的资源配置效率,成为其集聚后发优势,把握转型机遇,实现创新发展、内生发展和跨越发展的重点与难点。

转型企业的创新团队能否科学应对融合过程中团队管理多层次的复杂影响,已成为影响团队管理质效提升和国家人才战略有效实施的关键问题,受到了众多学者的广泛关注与研究响应。虽然现有研究已描绘出静态、临界情景下团队知识传递中的复杂关联,但仅通过知识传递这个单一视角和人才引进维度 [1],显然不能完全反映跨职能团队整体的深层次内涵,且不利于复杂变革情景下创新团队多层次系统管理与整合评价。鉴于此,考虑到界面协同即定位和管理关系到系统演化方向及临界状态的关键要素或要素集,因此本研究借助协同管理思想,不仅能够深化对“外智引联”创新团队开放性、多元性、持续性和内生性变革情景特征的系统认知,而且能够通过引入序参量的界定原则及辨析策略,系统整合现有研究中的碎片化分析视角,重新定义转型企业团队的“跨职能”前沿内涵,具有一定理论研究价值和实践指导意义。

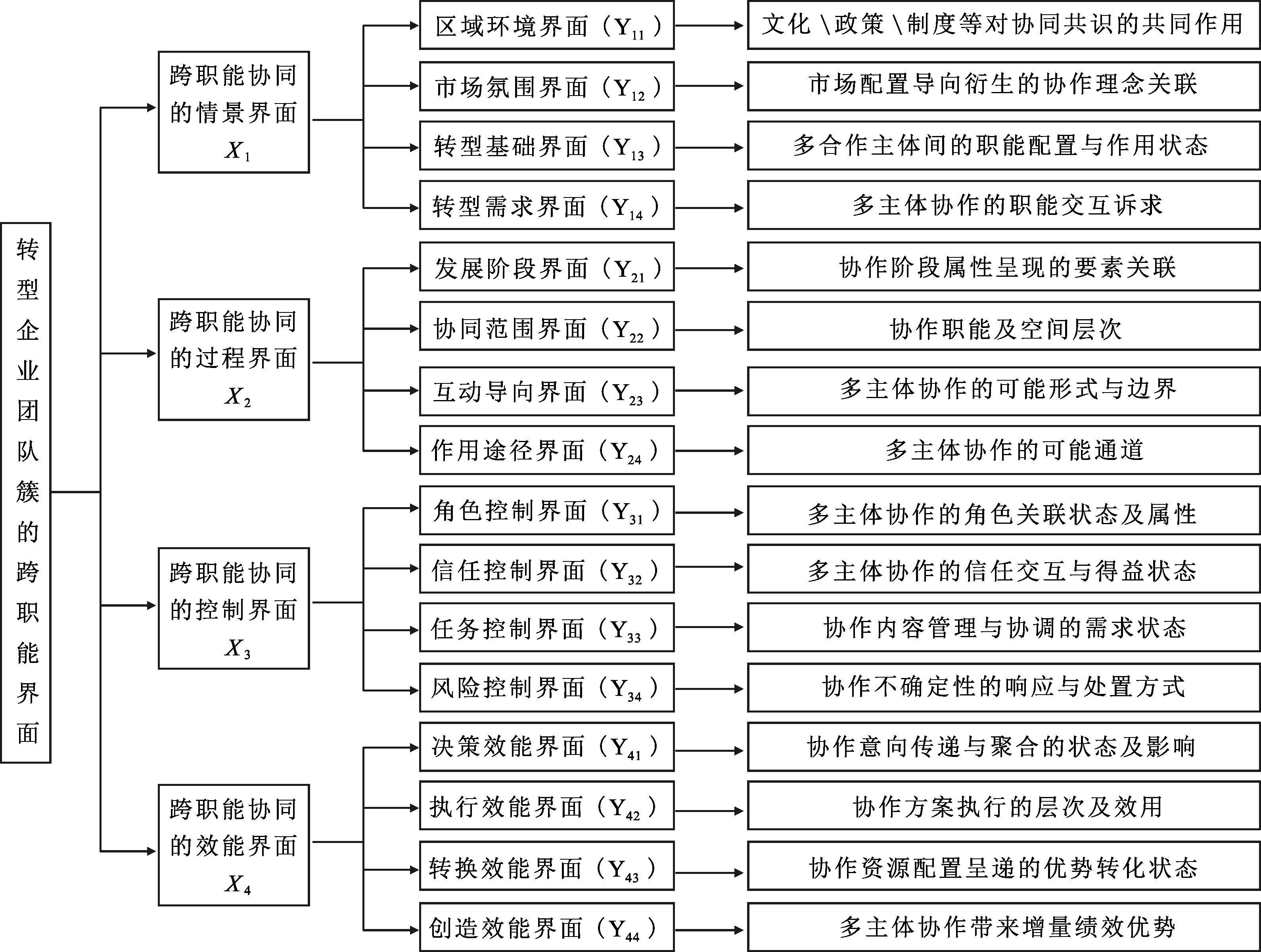

在探索扁平化、矩阵化、网络化组织架构革新的情景下,执行研发活动不同组织职能的多个团队共同构成了团队簇,并面向多个团队开展职能协调、资源配置与整体决策优化活动。目前关于团队簇管理的成果较少,国内外学者主要针对企业内外的多团队协调问题开展团队簇的网络构成解析、网络关系探究、协调控制策略构建3个方面的研究。本文依据联合研发团队面临的复杂创业环境特征与多元创业需求,结合转型企业团队簇的跨职能管理需求与界面管理理论分析视角,从跨职能协同情景界面、协同过程界面、协同控制界面和协同效能界面4个方面,提出转型企业团队簇的跨职能界面结构,如图1所示。

图1 转型企业团队簇的跨职能界面结构

1.1 跨职能协同的情景界面X1

跨职能协同的情景界面主要包含区域环境、市场氛围、转型基础和转型需求等可能影响团队协作动机的输入型要素关联。其中,区域环境界面(Y11)主要反映文化\政策\制度等对协同共识的共同作用。如针对新兴市场发展与转轨经济并行时期的经济环境特征,杨京京等指出内生于区域性的产权、信用、服务等制度环境差异,导致我国企业一直存在合作研发需求缺口的地区化差异;罗党论等进一步指出西部地区呈现出更多的机会主义、管制与寻租等制度掠夺。市场氛围界面(Y12)主要反映市场配置导向衍生的协作理念关联。如黄菁菁[2]认为产学研合作研发中,企业家精神对注入研发活力、促进协同创新、实现研发成果产业化发挥关键作用;江诗松等则认为西部企业正在从机会市场的一次性、低投资重复生产活动转向大规模、高投资的创新活动,联合创新的内生驱动更强烈,具有创业团队的关系网络特征(关系网络泛家族化)、认知特征(领导风格个性化)和决策特征(战略视野集聚化)。转型基础界面(Y13)主要反映多合作主体间的职能配置与作用状态。如Feng等指出转型情景的联合研发团队处于创业关键期,多个子团队往往具有差异化的学科层次、知识结构、决策偏好、合作策略;樊传浩[3]则进一步从团队效能视角探讨特定任务能力、创业信念、创业纠偏行为对联合创新行为的交互影响,并对比分析了创业团队异质性与团队效能的作用规律。转型需求界面(Y14)主要反映多主体协作的职能交互诉求。如赵增耀等认为西部企业面临把握市场/区位优势、资源生态优势,实现产业转型与技术升级的复杂改革诉求;纪慧生等探讨了协同增效价值和倍增效应价值两种共享收益制式对合作研发行为决策中收益大于成本原则的差异化影响。

1.2 跨职能协同过程界面X2

跨职能协同的过程界面主要包含发展阶段、协同范围、互动导向、作用途径等可能影响团队协作模式选择变的外生型要素关联。其中,发展阶段界面(Y21)主要反映协作阶段属性呈现的要素关联。如Tuckman[4]定性阐述了小型团队不同发展周期的基本管理情景与矛盾迁移方向;Lovelace等针对各周期互动一般情形提出团队互动概念,指出成员认知、沟通和行为因素对团队角色强度与属性协调意义重大。协同范围界面(Y22)主要反映协作职能及空间层次。如Love、罗瑾琏分别从宏观及宏微观结合视角,强调团队目标分解及深层次任务整合的重要性,突出团队在组织发展中的载体功能;Majchrzak[5]则依据个体、团队与组织的层次划分方式,将企业内部知识整合界定为5个关联层次。互动导向界面(Y23)主要反映多主体协作的可能形式与边界。如Parker认为团队角色结构的适应性直接影响跨界情景下企业变革目标的有效达成;樊耘等学者则针对新生代员工的高层次需求跨级显现问题,探讨了权力需要、组织承诺与角色外行为的复杂关联。作用途径界面(Y24)主要反映多主体协作的可能通道。如Choi[6]认为企业团队的跨界行为特指企业与外部行为主体间的作用关联,强调跨界行为并不遵循团队内部的行为规范;薛慧娟指出目前团队跨界行为的概念较宽泛,梳理给出了协调、学习、网络3个团队跨界行为的研究视角。

1.3 跨职能协同控制界面X3

跨职能协同的控制界面主要包含角色控制、信任控制、任务控制、风险控制等可能影响团队协作流程优化的内生型要素关联。其中,角色控制界面(Y31)主要反映多主体协作的角色关联状态及属性。如谢科范等3位学者从创新意识、风险意识、守则意识等7个维度,探讨了多类创业团队的岗位配置与角色互补行为;Aime等[7]等学者证实团队决策权力和监督权力在组织中具有不对称配置影响;Belbin[8]认为协调者、塑造者、创新者等9种角色普遍存在,某些关键角色的重叠、交叉和错误问题对团队R&D效果影响深远。信任控制界面(Y32)主要反映多主体协作的信任交互与得益状态。如王斌基于管理会计视角,分析了企业跨职能团队的决策权配置、职责分工、评价与激励、信任机制构建等问题;霍亚楼归纳了跨组织合作的信任效应,从自协调、界面协调、制度化协调以及非正式协调4个维度分析了IOCM的协调内容及其信任关联。任务控制界面(Y33)主要反映协作内容管理与协调的需求状态。如肖余春等3位学者提出企业NPD团队协作的控制策略,考察了过渡过程与行动过程两类协作进程间的影响路径;刘宁等[9]学者从社会维度与任务维度划分了行为整合进程,拓展了团队簇职能整合的视角。风险控制界面(Y34)主要反映协作不确定性的响应与处置方式。如Caverlee、Nelisse等分别从内部知识转移、合作沟通、领导与愿景管理等不同视角探讨了合作研发决策风险形成的微观机理;Kahn则开创性提出团队簇多维度职能整合的概念,并探讨了其整合互动过程和协作过程中的风险属性。

1.4 跨职能协同效能界面X4

跨职能协同的效能界面主要包含决策效能、执行效能、转换效能和创造效能等可能影响团队协作内外部合作效果感知的输出型要素关联。其中,决策效能界面(Y41)主要反映协作意向传递与聚合的状态及影响。如Aime等证实团队决策权力和监督权力在组织中具有不对称配置影响;樊耘[10]针对新生代员工的高层次需求跨级显现问题,探讨了权力需要、组织承诺与角色外行为的复杂关联。执行效能界面(Y42)主要反映协作方案执行的层次及效用。如韩姣杰[11]发现在团队跨职能网络中,稳定团队与临时团队的利他偏好分别依托于社会关系和直接/间接利益关系;Randel等分析了组织学习过程中团队角色职能与任务职能的状态依赖和搜寻边际特征。转换效能界面(Y43)主要反映协作资源配置呈递的优势转化状态。如侯清麟等从革新发展理念、优化绩效评价机制、补充平衡投入机制3个方面提出科研组织培养综合型人才的宏观思路;Ingrid等认为由各种情感、情绪、意志等反映的团队整体稳定属性是团队职能转换的重要补充。创造效能界面(Y44)主要反映由多主体协作带来的增量绩效优势。如Pinto[12]分析了成员创造力识别、情景互动、思维联结和氛围催化等关键职能对提升团队创造力的突出作用;谢科范等从创新意识、风险意识、守则意识等7个维度,探讨多类创业团队的岗位配置、角色互补行为及其潜在创造力属性。

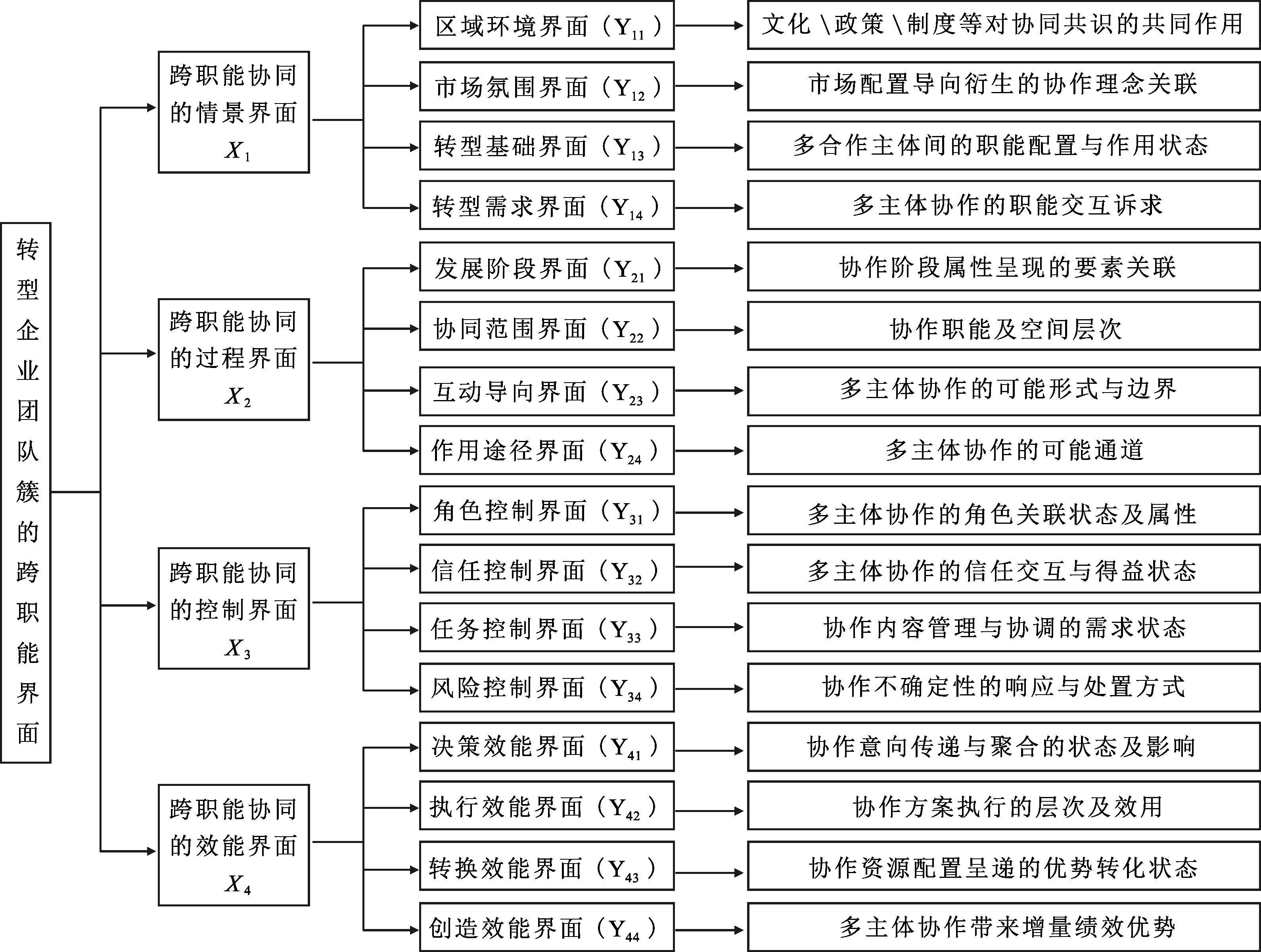

根据界面协同的相关研究成果,众多具有合作及沟通属性的团队簇管理要素可以界定为一系列界面子系统,创新协同效应的传递与涌现秩序可以表征为承担要素联合功能的各界面间相互作用关系,具体如图2所示。

2.1 推动跨职能界面协同的多元诉求

考虑到团队簇管理界面整合可以成为组织分享流程价值、构建相互承诺并实现交互合作的一种创新行为,联合创新过程中涉及到的协同情景、协同过程、协同控制和协同效能等多层界面都将对其创新效率和整体协同管理效率产生重大影响。归纳文献[13,14]的研究成果,推动跨职能界面协同的外部诉求主要为:①内生式组织变革需求,即承载企业运营、研发、服务等基本职能的创新团队面临组织整体变革的需求,既需要进行自上而下的团队建设探索(X2),又需要由内而外地大胆谋求适合团队的管理模式优化(X3);②外生式战略融合需求,即跨职能团队面临战略性吸收与融合外部资源,进行广泛而深远的管理理念革新要求(X1)。由于不同团队在资源基础、发展理念及管理模式等方面存在差异(X2),因此这种开放性使得团队建设面临更多、更复杂和更加不确定的管理因素;③突变式高结构绩效需求,即得益于高度知识化基础及成员关系灵活、集成创新性强、不确定程度高的自组织属性(X3),跨职能团队的日常管理更加规范,普遍呈现出高级团队的内生型增长态势(X4),对组织绩效的持续提升具有突变需求。鉴于此,从组织变革、融合战略、绩效结构等层面梳理跨职能团队的多元协同诉求,明确其多主体、多角色、多任务、多阶段和多关联的跨职能协同演化机理,有利于提升各情景下西部转型企业的创新能力与管理效率。

图2 承担要素联合功能的界面间相互作用关系

2.2 跨职能界面的协同效应

通过解析界面构成可知,由于各子团队在功能、地位、合作基础等方面存在组织属性差异,联合研发团队簇内的各协同创新界面在团队整体运行质效中的影响程度与呈现方式也存在区别。基于这种思考,本文认为引入西部转型企业团队簇的关系网络泛家族化、战略视野集聚化、领导风格个性化等特征,将使界面系统具有显著的内因聚合效应、策略嵌入效应和行为延续效应。

具体而言:①对应内生式组织变革需求,内因聚合效应是由多层次家族治理关系及状态而衍生的组织发展动因的阶段化、过程化、相机化(考虑对手策略)影响。如王智生等探讨了信任(Y32)与知识共享(Y42)在合作创新发展、动荡、崩溃阶段(Y21)的协同作用关联;张晓军等解析了“过程”在系统“相变”(Y23)中呈现的最大信息量特征;宋华岭等提炼出组织协同性的多维(Y44)概念,从协同结构、方式和功能等方面(Y13)建立了协同性熵信息的评价模型。②对应外生式战略融合需求,策略嵌入效应是协作策略评价(Y11)、解读(Y41)与调整过程中呈现出的多合作主体聚合职能匹配导向及其交互影响。如吴杨等讨论了协同机制在知识创新系统中的静态作用效果和动态作用效应(Y12);Santoro[15]探讨了企业高层次知识分享与风险评估、关系信任的协同作用机理;安玉红[16]提出了由成员细胞、生态位(Y14)、制度机制和反馈机制(Y42)等环节构成的企业高管团队生态系统协同演化路径。③对应突变式高结构绩效需求,行为延续效应是适应于多变职能整合目标及领导风格的高组织绩效输出及其复杂行为影响。如盛振江等提出催化剂型、相辅相成型、竞争型(Y31)协同效应团队并对其协同内容(Y33)进行了定性阐释;徐少同等提炼了具体业务属性对知识协同内涵、要素与机制的复杂影响(Y34);陈继红[17]归纳了高校科研各子系统静态协同管理的序参量、快\慢预弛变量与控制参量;Coring[18]强调协同机制是一种以实现一致性、互补性(Y24)为目标,促进组织从无序向有序状态演化(Y22),促使内部各子系统按照协同方式整合的关系科学。

2.3 跨职能界面协同效率属性

依据跨职能界面协同的多元诉求及其反映的效率属性,提出刻画转型企业团队簇跨职能界面协同效率的3类概念,即内因聚合效率(E1)、策略嵌入效率(E2)和行为延续效率(E3)。其中,内因聚合效率是指在内因聚合效应影响下单位内生职能及治理关联依存的组织绩效产出水平;策略嵌入效率是指在策略嵌入效应影响下单位聚合职能及策略激发的组织绩效产出水平;行为延续效率是指在行为延续效应影响下单位可持续目标及其理念衍生的组织绩效产出水平。

需要指出的是,上述3种效率同时存在于团队簇的跨职能协调范围及过程中,且互为因果呈递关系。由协同学对系统稳态及其演进趋势的判定可得出,协同效率本身具有复杂系统的涌现特质,即团队簇协同创新界面整体的协同效率并不能够由E1、E2和E3简单线性换算得到。在此依据协同学中的互动性原理和协同功能倍增原理,提取主要协同创新界面在团队簇界面系统中的相对属性,形成职能融合协同度(I )序参量概念,用以表征和评价转型企业团队簇的整体跨职能界面协同效率。职能融合协同度是指基于转型情景下各联合创新主体间的相互作用情景、过程、控制与效能状态,多个合作组织通过治理范式融合、业务领域衔接、合作职能适应、控制过程优化、绩效输入形式转换等方式,在针对性、适应性和选择性应对内因聚合效应、策略嵌入效应和行为延续效应的前提下,形成由规模效应、倍增效应产生额外协同效能的团队簇跨职能协同行为间的相互匹配程度。

协同是系统整体性和相关性的共同表现,是系统中各子系统相互协调、合作、同步的联合作用或集体行为。考虑到由此引致的策略型效率涌现特质,集中呈现某类协同效应的各界面子系统内部(微观)及所有子界面之间(宏观)都存在由职能融合协同度竞争和协同相互作用并形成的团队协同界面整体协同效率。数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)自提出以来,在管理科学、数理经济学等交叉领域得到广泛应用和不断完善,特别是在处理复杂输入输出问题上具有独特优势,是进行效率评价的常用方法,但在当前转轨经济环境下,面对转型创新主体的跨职能多元诉求,尚不能有效刻画和应对不确定情景下具有多样化评价目标、评价要素关联属性及微观投入产出参数的多性状属性。相比于DEA方法,前景理论(Prospect Theory)是应用于心理学及行为科学领域描述性范式的决策模型,是对预期出现状态进行判定的系统理论,在不确定情况下的人为判断和决策方面具有独特优势。鉴于此,为实现团队簇协同创新界面协同效率的系统评价与分析,本文在形成职能融合协同度序参量的基础上,引入前景理论(Prospect Theory),改进常规数据包络(Data Envelopment Analysis, DEA)模型的分析方案,克服传统DEA模型易忽略差异化管理情景下不同要素指标主观偏好的影响,在判定职能关系与其价值预期出现状态的基础上,通过相关价值确定性转换方法,提供更有效的评价信息,实现转型企业团队簇的跨职能界面协同效率动态评价,形成更具研究价值和实践意义的策略效率评价方案。

3.1 投入产出指标选取与归集

设有S1…Sk共k个参与效率评价的决策单元(DMU),它们联合创新的基础与外部环境相似。邀请相关领域的P1…Pm共m个专家组成跨职能界面协同效率评价小组,在详尽了解各决策单元效率评价背景信息后,经共同商议,识别得到用以评价的A1…Ai共i个投入指标(界面)和An-i…An-i+j共j个产出指标(界面),各指标赋值为akl(l∈[1,i+j])。评价专家组参照三类跨职能界面协同效应可能形成的内因聚合效率(E1)、策略嵌入效率(E2)和行为延续效率(E3)概念内涵,对评价过程涉及到的i+j个指标进行重新归集,得到具有E1(E2或E3)效率特征的n1(n2或n3)个效率评价指标(含投入产出)子集。

3.2 效率融合策略提取与匹配

以职能融合协同度序参量I为评价参照物,考察每个决策单元中三类效率的相互融合需求和基础,借鉴前景理论刻画与投影不同界面协同效应自身及相对于整体界面系统的双重协同状态,在此基础上表征及确定协同创新界面网络关联在不同层次职能融合协同度中对系统协同效率的贡献。首先,由评价专家组参照待评价k个决策单元的整体情况(均值、方差、离散系数等),给出一组由反映序参量被影响数值(指标相同![]() 组成的参照单元S′(分类效率);其次,建立各决策单元相对于S′的损益决策矩阵D=[|D(aki)|],其中,D(aki)表示指标赋值aki相对于参照赋值

组成的参照单元S′(分类效率);其次,建立各决策单元相对于S′的损益决策矩阵D=[|D(aki)|],其中,D(aki)表示指标赋值aki相对于参照赋值![]() 的损益值;再次,建立决策单元相对于序参量I的前景评价矩阵V=[V(akl)],当

的损益值;再次,建立决策单元相对于序参量I的前景评价矩阵V=[V(akl)],当![]() 时,V(aki)=(D(aki))α,当

时,V(aki)=(D(aki))α,当![]() 时,V(aki)=-θ(D(aki))β。其中,参数α(0<α<1)和β(0<β<1)表示V(aki)的凹凸程度,参数θ(θ>1)表示相关决策者的风险规避程度[19];最后,借鉴研究成果[20],在类似德尔菲法的讨论基础上,将各类DMU的投入产出指标归并入技术投入I1、规模投入I2、技术产出O1、规模产出O2这四类具有复合内涵的评价指标,由此得到经序参量横向比较与前景求解之后各决策单元的调整指标值序列C(Sk)。

时,V(aki)=-θ(D(aki))β。其中,参数α(0<α<1)和β(0<β<1)表示V(aki)的凹凸程度,参数θ(θ>1)表示相关决策者的风险规避程度[19];最后,借鉴研究成果[20],在类似德尔菲法的讨论基础上,将各类DMU的投入产出指标归并入技术投入I1、规模投入I2、技术产出O1、规模产出O2这四类具有复合内涵的评价指标,由此得到经序参量横向比较与前景求解之后各决策单元的调整指标值序列C(Sk)。

3.3 效率评价与结果分析

参照Charnes等学者的CCR-DEA模型求解方法,将得到的各决策单元投入产出序列C(Sk)应用于DEA方法的效率测度环节,使用经效率分类表征与交互比较之后的调整数据,评价各单元的跨职能界面协同效率。根据得到的效率评价结果,能够实现效率评价信息的回溯分析与定向反馈。一方面,所形成的参照单元反映了专家组对各决策单元三类效率整体策略的选择倾向,相对重要的效率类型在协同策略耦合过程中承担更多效能,表现为更高的子集合效率;另一方面,所形成的前景评价序列反映了专家组在既定风险偏好下对各单元三类效率协同状态的一致性判断,相对序参量的低投入指标或高产出指标形成整体策略有效性前提下的生产前沿面。

4.1 效率评价过程

以云南省处于转型期的部分优强民营企业团队(S1-S9)为例,分析这些团队管理主体间协同效率的跨职能界面管理难题应对要点。其中,S1、S2、S3属于生物与新医药领域,其大规模生产管理方式日渐成熟,企业团队创新环境优越,创新效益得到大幅提升,生物医药创新人才竞相涌现;S4、S5、S6属于高新技术服务领域,其满足日趋人性化、差异化、多元化的用户需求,生产或衍生的社会产品及服务日益系统化、复杂化、知识密集综合化,创新与生产过程日益职能化、柔性化,自主创新的内涵和职能边界得到了极大拓展;S7、S8、S9涉及新能源及节能领域,注重在关键领域科学研究的原创性集成创新,已布局战略性高技术领域的技术联合研发。这些企业团队依托云南省出台的一系列高投入政策扶植,都处于战略调整、市场革新、整体转型的特殊时期。随着联合研发的开展、跨职能合作方式的产生以及社会产品的日益丰富,企业面临更为激烈的市场竞争格局,这些企业团队在各自的组织体系中存在较大差异。如S7、S9的创新竞争力并没有按投入产出比得到提高,信息沟通和信任建立工作不到位,有限吸收的外部智力资源存在巨大浪费;S4、S5、S7处于科研机构和产业之间各自为战的封闭状态,科研机构向企业转移技术非常困难,新技术成果转化率较低;S1、S4、S5、S7创新系统各子系统间的开放协同度不够,企业团队与研究机构都以独立形式存在,与高校科研机构的联系不紧密。上述问题导致在测度团队管理协同效率时存在较大差异,所以需要借助以职能融合协同度序参量,引入经前景理论改进后的数据包络方案,对转型企业团队跨职能协同效率进行评价。

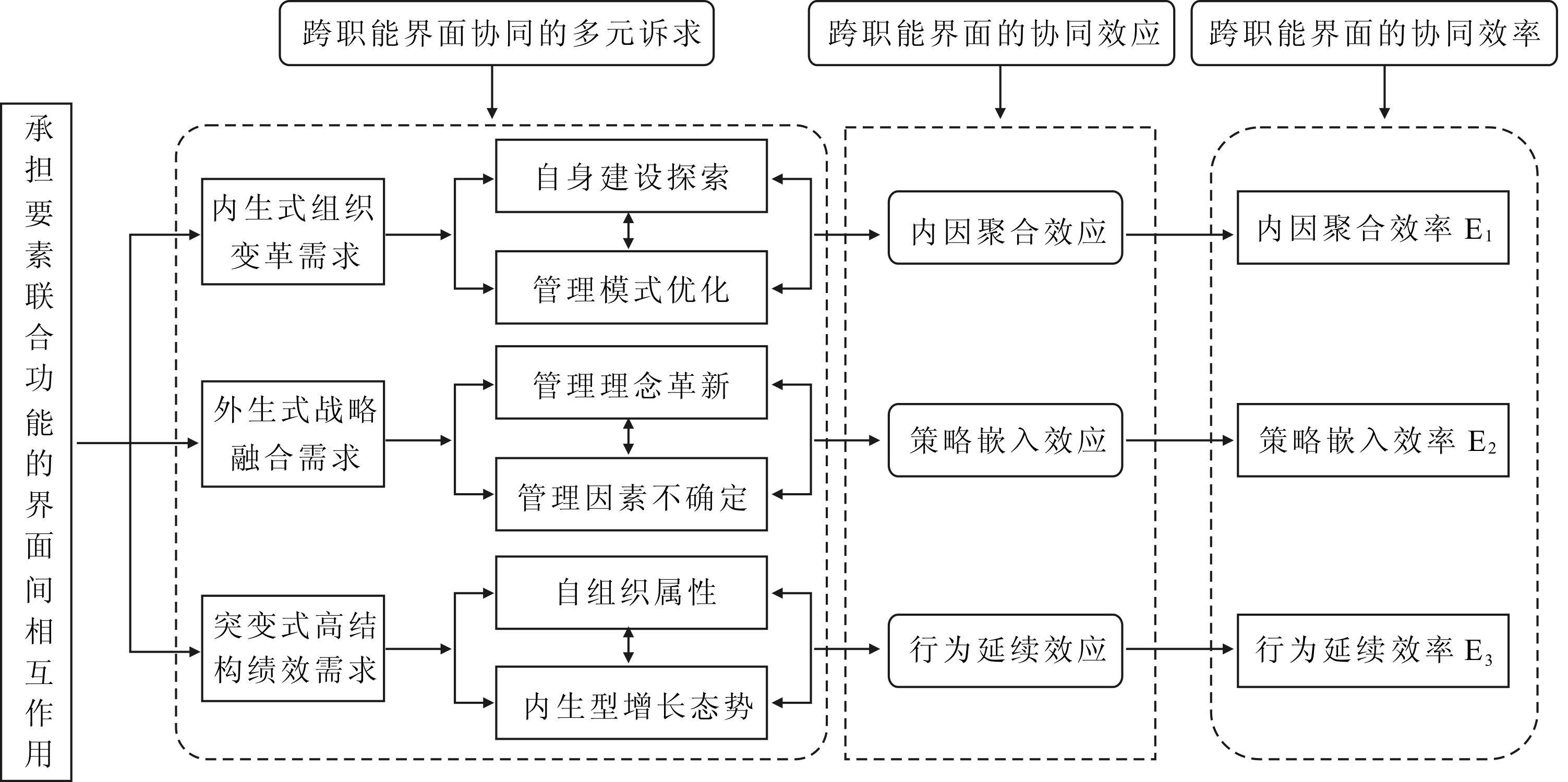

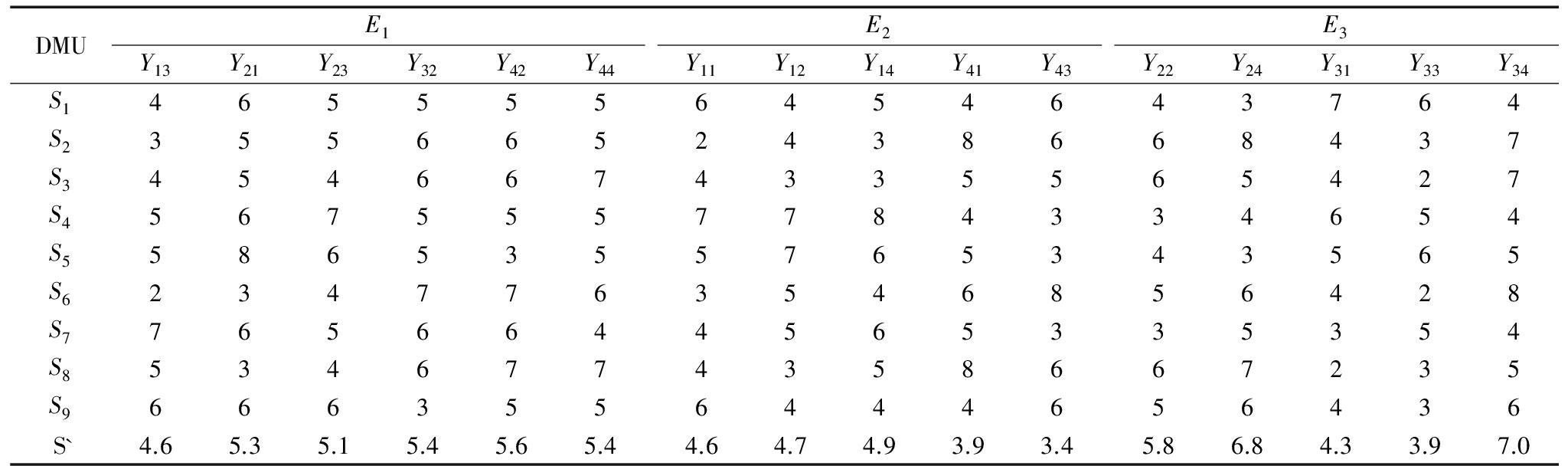

为全面了解各团队的任务特性、情景特征及跨职能管理的复杂性、整体性、内生性等,形成团队协同效率评价要素及其关联的系统探析基础,首先邀请熟悉团队内部管理实情的5位管理人员、3位团队管理专家及1位评价负责人组成专家组,根据配置导向、协作流程、发展阶段、不同情景诉求等因素,将Y11-Y44等16个指标分成投入指标和产出指标两类,进行各团队协同效率评价内涵界定、要素提取及存在状态评分,初始效率评价信息如表1所示。

表1 案例团队的初始效率评价信息

DMU投入指标Y11Y12Y13Y14Y21Y23Y31Y33产出指标Y22Y24Y32Y34Y41Y42Y43Y44S16445657643544565S22433554368678665S34343544265675657S47758676534544535S55756865643555335S63524344256786786S74576653535645634S84355342367658767S96464664356364565

在此基础上,专家组依据三类跨职能界面协同效应可能形成的内因聚合效率(E1)、策略嵌入效率(E2)和行为延续效率(E3)概念内涵,对初始评价过程涉及到的指标进行重新归集,得到具有E1(E2或E3)效率特征的效率评价指标(含投入产出)子集。S`对应的E1、E2、E3分别表示均值(所有指标)、均值(投入)及均值减标准差(产出)、均值(投入)及均值加标准差(产出),分类效率的指标重新归集与参照单元信息如表2所示。

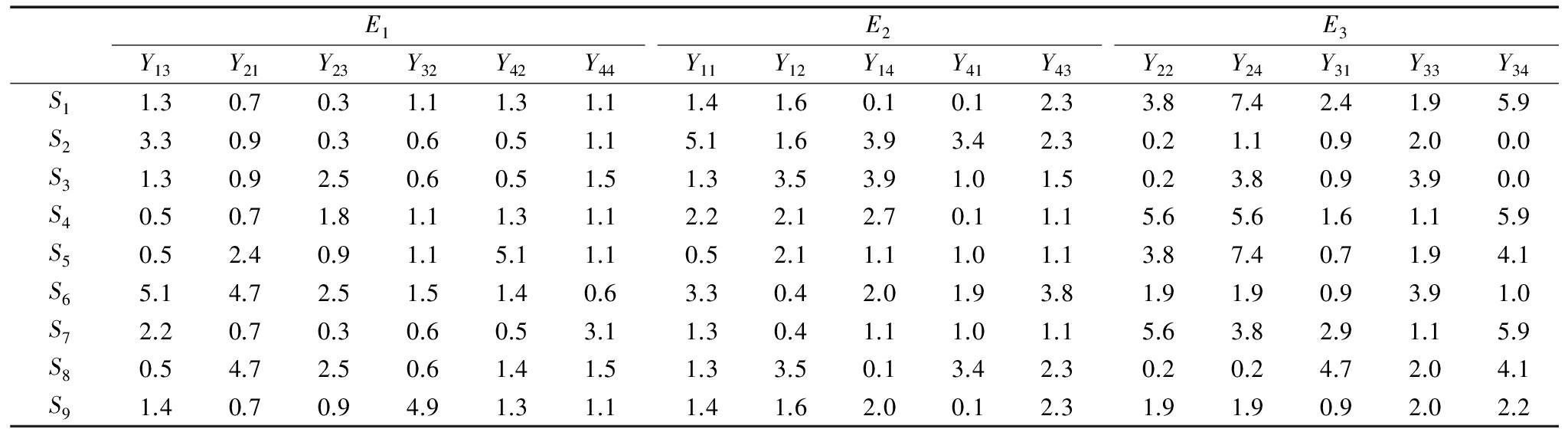

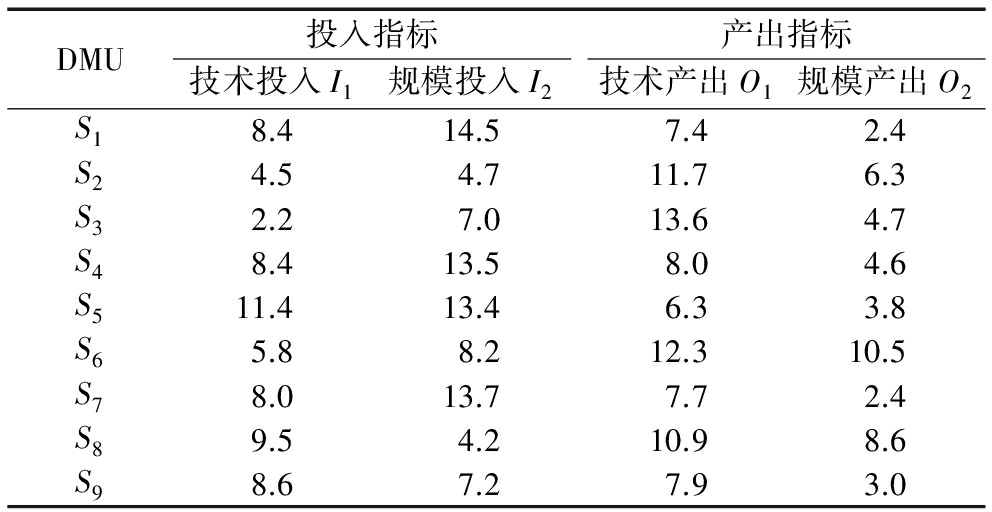

使用文献[19]的实验数据,设定α=β=0.88,θ=2.25,可得到引入前景测度调整后的创新团队跨职能界面协同效率评价信息,具体见表3所示。在类似德尔菲法的讨论基础上,根据研究开发、技术改造、科技创新,以及规模变化、要素投入量、监督机制、信息传递、社会条件等因素的综合分析,将S1-S9的投入、产出指标(Y11-Y44等16个指标)归并入技术投入I1、规模投入I2、技术产出O1、规模产出O2这四类具有复合内涵的评价指标中,得到评价信息,如表4所示。具体为:技术投入I1包含Y12、Y13、Y14、Y31、Y33;规模投入I2包含Y11、Y21、Y23;技术产出O1包含Y32、Y34、Y41、Y42;规模产出O2包含Y22、Y24、Y43、Y44。

表2 分类效率指标归集与参照单元信息

DMUE1Y13Y21Y23Y32Y42Y44E2Y11Y12Y14Y41Y43E3Y22Y24Y31Y33Y34S14655556454643764S23556652438668437S34546674335565427S45675557784334654S55865355765343565S62347763546856428S77656644565335354S85346774358667235S96663556444656436S`4.65.35.15.45.65.44.64.74.93.93.45.86.84.33.97.0

表3 引入前景测度调整后的评价信息

E1Y13Y21Y23Y32Y42Y44E2Y11Y12Y14Y41Y43E3Y22Y24Y31Y33Y34S11.30.70.31.11.31.11.41.60.10.12.33.87.42.41.95.9S23.30.90.30.60.51.15.11.63.93.42.30.21.10.92.00.0S31.30.92.50.60.51.51.33.53.91.01.50.23.80.93.90.0S40.50.71.81.11.31.12.22.12.70.11.15.65.61.61.15.9S50.52.40.91.15.11.10.52.11.11.01.13.87.40.71.94.1S65.14.72.51.51.40.63.30.42.01.93.81.91.90.93.91.0S72.20.70.30.60.53.11.30.41.11.01.15.63.82.91.15.9S80.54.72.50.61.41.51.33.50.13.42.30.20.24.72.04.1S91.40.70.94.91.31.11.41.62.00.12.31.91.90.92.02.2

表4 复合内涵指标评价信息

DMU投入指标技术投入I1规模投入I2产出指标技术产出O1规模产出O2S18.414.57.42.4S24.54.711.76.3S32.27.013.64.7S48.413.58.04.6S511.413.46.33.8S65.88.212.310.5S78.013.77.72.4S89.54.210.98.6S98.67.27.93.0

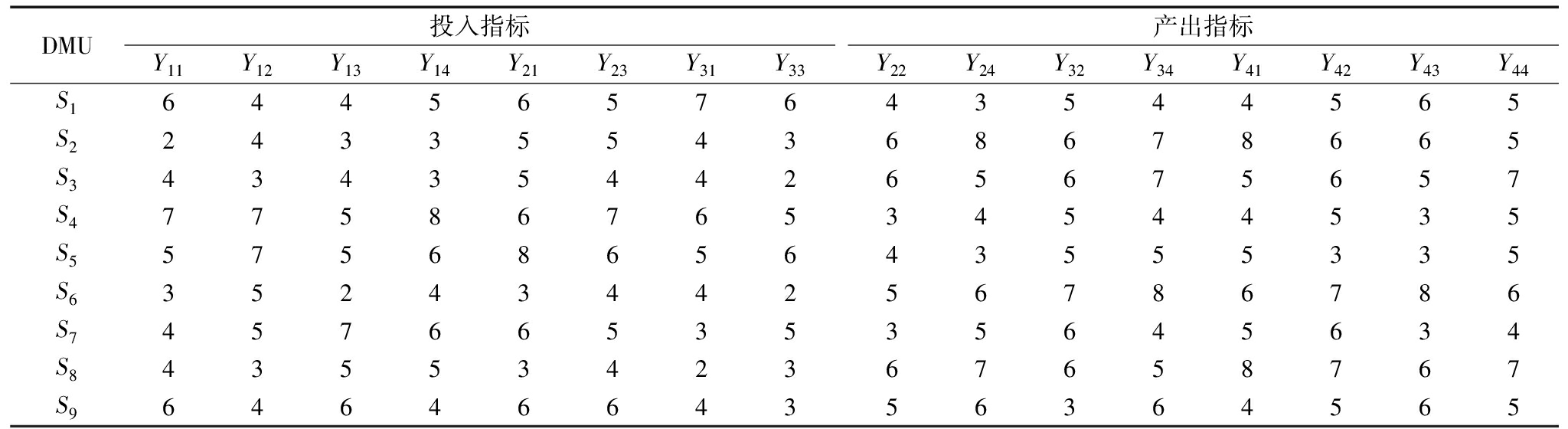

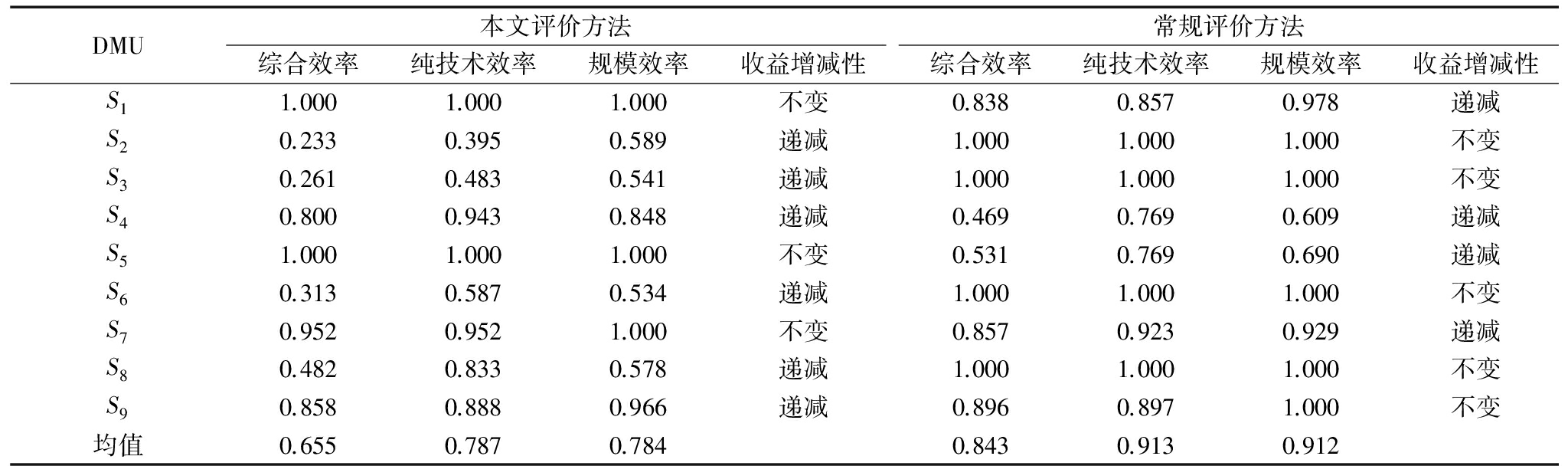

结合上述要素指标分布情况,在对初始赋值进行加权求和后,应用前文分析给出的产出导向下DEA-CCR模型,对9个案例团队进行关系效率评价。若沿用常规管理效率评价思路,参照专家意见仅选取初始投入、产出指标,且直接使用初始赋值信息执行相同的效率评价方案,评价结果具有显著差异,具体见表5。为简洁起见,与评价结果解析相关的整体冗余信息及各DMU效率信息不在此赘述。

表5 采用方案与常规方案的效率评价结果

DMU本文评价方法综合效率纯技术效率规模效率收益增减性常规评价方法综合效率纯技术效率规模效率收益增减性S11.0001.0001.000不变0.8380.8570.978递减S20.2330.3950.589递减1.0001.0001.000不变S30.2610.4830.541递减1.0001.0001.000不变S40.8000.9430.848递减0.4690.7690.609递减S51.0001.0001.000不变0.5310.7690.690递减S60.3130.5870.534递减1.0001.0001.000不变S70.9520.9521.000不变0.8570.9230.929递减S80.4820.8330.578递减1.0001.0001.000不变S90.8580.8880.966递减0.8960.8971.000不变均值0.6550.7870.7840.8430.9130.912

4.2 结果分析

由表5可知,本文首先针对9个创新团队的效率类型,在初始信息评价基础上分别对3种类型的协同效率进行分析,用本方案测度出的整体综合效率为0.655,识别出相对具有效率的团队为S1,S5,S7;常规方案测度出的整体综合效率为0.843,识别出相对具有效率的团队为S2,S3,S6,S8,S9。由计算结果可知,应用两种效率评价方案得到的整体测度结果差异显著,本文构建的方案不仅提高了方案优劣的识别度,使整体效率的识别结果更具参考价值,而且面向综合效率、纯技术效率和规模效率得到的测度信息更具解读优势。如团队S9在常规评价方案中是具有效率,但考虑到方案协同前景及融合效率后,调整后的数据表明该团队的规模效率不具备协同优势,需要参照融合效率的规模效率递减趋势,在政策环境、发展策略及互动通道3个方面减少过度干预,为转型企业提供更为宽松的合作氛围。上述分析表明,应用本文构建的效率评价方案可以有效结合目前协同效率评价的特殊需求,不仅实现投入产出指标的系统识别和作用关联提取,而且可以结合三类关系效率内涵,形成面向不同产出风格的针对性评价结果。

现有研究探究了联合研发活动面临的复杂经济环境和创业团队特质,虽然针对合作研发管理活动开展了初步探索,但尚未关注协同创新界面系统的整体协同问题,特别是转型联合研发团队簇,更未结合关系网络泛家族化、领导风格个性化、战略视野集聚化特征,研究该类创新团队的协同创新机制构建问题。鉴于此,本文引入协同管理的整体性和相关性分析框架来研究转型联合研发团队,既能够有效整合团队复杂变革情景特征、重塑转型企业团队簇跨职能界面管理的宏观内涵,又能够有效梳理团队跨职能情景特征差异、还原跨职能创新团队的微观网络结构,并且能够通过关键序参量定位与其内外交互机理建构,为科学评价团队协同管理质效、明确团队协同演化方式提供依据,为提升联合研发团队簇的协同创新效率提供参考。

参考文献:

[1] INKPEN A C, TSANG E W K. Social capital, networks, and knowledge transfer [J]. Academy of Management Review, 2005, 30(1): 146-165.

[2] 黄菁菁, 原毅军. 产学研合作研发中企业家精神的价值[J]. 科学学研究, 2014, 32(6): 902-908.

[3] 樊传浩, 王济干. 创业团队异质性与团队效能的关系研究[J]. 科研管理, 2013, 34(8): 35-41.

[4] TUCKMAN B W, JENSEN M C. Stages of small-group development revisited [J].Group and Organization Studies, 1977, 4(2): 419-427.

[5] MAJCHRZAK A, MORE P H B, FARAJ S. Transcending knowledge differences in cross-functional teams [J]. Organization Science, 2012, 23(4): 951-970.

[6] CHOI, J M. External activities and team effectiveness: Review and theoretical development [J].Small Group Research, 2002, 33(2): 181-208.

[7] AIME F, HUMPHREY S E, DERUE D S, et al. The riddle of heterarchy: power transitions in cross-functional teams[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(2):309-322.

[8] BELBIN R M M. Management teams [M]. Routledge, 2012.

[9] 刘宁, 张正堂, 张子源. 研发团队多元性,行为整合与创新绩效关系的实证研究[J].科研管理,2012,33(12):135-141.

[10] 樊耘, 阎亮, 马贵梅. 权力需要,组织承诺与角色外行为的关系研究—基于组织文化的调节效应[J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(1): 135-146.

[11] 韩姣杰, 周国华, 李延来. 基于利他偏好的项目团队多主体合作行为[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(11): 2776-2786.

[12] PINTO M B, PINTO J K, PRESCOTT J E. Antecedents and consequences of project team cross-functional cooperation [J]. Management Science, 1993, 39(10): 1281-1297.

[13] ECEVIT SATI Z, ISIK O.The synergy of innovation and strategic management: strategic innovation[J]. Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 2011(11):538-559.

[14] XU L, CHENG M. A study on Chinese regional scientific innovation efficiency with a perspective of synergy degree [J]. Technology & Investment, 2013,4(4): 229-235.

[15] SANTORO M D, SAPARITO P A. Self-interest assumption and relational trust in university-industry knowledge transfers [J]. Engineering Management, 2006,53(3):335-347.

[16] 安玉红, 刘兵, 吕荣杰. 企业高管团队生态系统及其协同演化路径研究[J]. 科技进步与对策, 2012, 29(20): 146-149.

[17] 陈继红, 郑爱兵. 高校科研系统协同特征及其演化机制研究[J]. 科技进步与对策, 2013, 29(24): 182-185.

[18] CORNING P A. The synergism hypothesis: a theory of progressive evolution [M]. New York: McGraw-Hill, 1983.

[19] TVERSKY A, KAHNEMAN D. Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty [J]. Journal of Risk & Uncertainty, 1992, 5(4): 297-323.

[20] 孙新乐, 段万春, 许成磊, 等. 整合多维不确定投入产出关系的效率评价新方法[J]. 计算机工程与应用, 2016, 51(9):1-9.

Abstract :In order to systematic analysis and evaluate cross-functional interface collaborative efficiency for transformational enterprises team cluster, aiming at features of team clusters as relational network family, leadership style, strategic vision agglomeration, under the circumstances of strategic transformation, combined with the perspective of system collaboration, nonlinear emergence and strategic change, based on the structural identification and collaborative mechanism analysis of cross-functional interface for team cluster, put forward a set of evaluation plan which can improve three types of cross-functional collaborative efficiency as internal polymerization efficiency, strategy embedding efficiency and behavior continuity efficiency according to the order parameter of "functional integration synergy degree" and prospect theory. The case study shows that the proposed analytical method is effective and feasible, can provide some analytical theory and method reference for promote cross-organizational dynamic coordination of multi-level functions in the transformation circumstances, and improve the manage resource allocation efficiency of joint research and development team cluster.

Key Words:Transformational Enterprises; Team Cluster; Cross-functional Interface; Collaborative Efficiency

收稿日期:2017-03-09

基金项目:国家自然科学基金项目(71603106,71563024);云南省应用基础研究计划青年项目(201601YG00001);云南省哲学社会科学创新团队支持项目(2014cx05);昆明理工大学引进人才科研启动基金项目(KKSY201508039);昆明理工大学管理与经济学院热点(前沿)领域科研支撑计划项目(QY2015051);昆明理工大学人文社会科学研究培育一般项目(skpyyb201611);昆明理工大学管理与经济学院新进博士科研支持计划项目(BS2016002)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016100665

中图分类号:C936

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)21-0125-08

(责任编辑:胡俊健)