![]()

摘 要:人才是第一资源,顶尖人才是人才中之人才,是科技巨匠或奇才,是国际社会竞相争夺的第一资源。以汤森路透2015高被引科学家名录为基础进行数据分析发现,我国顶尖科学人才总量连续两年进入前4位,且与第3位差距不大;14个学科已经拥有顶尖人才,1/3学科还属空白;40-55岁顶尖科学人才占60%以上;一半以上顶尖科学人才具有海外学习工作经历;来自企业的顶尖科学人才只占3%,均来自生物领域;成才周期约为28.8年;多学科合作型人才更容易成为顶尖人才。在此基础上,分析研究了顶尖科学人才的“学术产量”与“学术质量”,并提出了对策建议。

关键词:科技人才;顶尖人才;顶尖科学人才;高被引科学家

人才是第一资源,是科技竞争、经济竞争乃至综合国力竞争的核心,关系国家命运和发展前景。习近平总书记在2016年科技创新大会上明确指出,我国要建设世界科技强国,要“努力造就一大批能够把握世界科技大势、研判科技发展方向的战略科技人才,培养一大批善于凝聚力量、统筹协调的科技领军人才,培养一大批勇于创新、善于创新的企业家和高技能人才”。对顶尖科技人才现状及特征进行深入探究,对促进我国顶尖科技人才培养与使用等具有重要意义。

学者们已经开始研究人才在知识创造、传播、使用以及推动技术创新等方面的作用[1],呼吁重视专注于高端研发和创新活动的科学家、工程师以及其他高技能工人[2]。科学家能够提升发达国家的创新速度、减少创新所需成本,帮助发展中国家应用已有技术[3]。国际上正在激烈争夺顶尖人才,发达国家凭借其综合竞争优势“搜集”世界范围内顶尖人才,新兴经济国家也在千方百计吸引海外顶尖人才,国家之间的人才争夺愈演愈烈,并将长期持续下去。

1.1 人才定义与评价标准

在中国,“人才”一词最早出于《诗经小雅》,诗云“箐箐者莪,乐育材也。君子能长育人材,则天下喜乐之矣。”此诗用茂盛生长的生命比喻人才的茁壮成长,成为天下人所喜爱的人中精华[4]。国内外对人才没有公认的定义,也没有明确的标准。人才也称人材,通常是指有品德、有才能、有特长的人。人才标准因国家、时代的不同而有所变化,新中国成立前,状元、举人、秀才是人才;建国初期,中学、中专毕业生是人才;恢复高考后,通常将国家正式安排的大学、中专等专业学校毕业生统称为人才,也称知识分子;21世纪以来,国家统计局仍将大中专毕业生统计为人才资源,但企事业单位通常将研究生毕业或有特殊技能的人看作人才。

1.2 顶尖人才分类与标准

学术界对顶尖人才还没有公认、定量化的定义,本研究认为顶尖人才是指能够从事只有极少数人才能胜任的特殊工作的人才,包括科学、技术、企业、管理、文体和艺术人才等。为了科学、定量地评价人才,因才施用,可对各类人才试行定量分类,顶尖人才是指其成就进入全球同行业前1%,杰出人才是指其成就进入全球同行业前1%~5%,优秀人才是指其成就进入全球同行前5%~10%。此外,本文对顶尖人才进行如下分类: ①顶尖科学人才。不同学科科学研究与发现具有特殊性,可将不同学科学术成就(可借用论文被引指数等指标)进入全球同行前1%的科学家视为顶尖科学人才; ②顶尖技术人才。不同技术领域技术发明具有不同特点,可采用发明专利数量与质量指标衡量技术发明成就,进入全球不同技术领域或行业前1%的发明家视为顶尖技术人才; ③顶尖企业创新人才。对国际上不同行业的大型国际企业进行排序,借助不同行业企业的主营业务收入与增长率综合计算得到“企业成长创新指数”,指数排名连续5年进入世界前1%,连续管理该企业5年以上的企业家可视为顶尖企业创新人才。

“高被引是评价科学家或研究者科研成就最关键的指标之一,论文引用频次反映科学家或研究者的研究成果被同行认同的程度,也反映了一个国家科研绩效和科研人才的制高点[5]。” 汤森路透使用Web of Science以及Incites两个权威平台,自2002年起每年利用WoS数据库,根据研究成果的总被引频次分析和预测最有影响力的研究者,并授予这些人员“汤森路透引文桂冠奖”,这一奖项被学界视为预测诺贝尔奖的“风向标”。2002-2014年,汤森路透已经成功预测了37位诺奖得主。

汤森路透2015高被引科学家名单是将最近11年(2003-2013)被ISI Web of Science -Science Citation Index(SCI,科学引文索引)收录的全部自然科学领域和社会科学领域论文进行排名,基于基本科学指标(ESI,Essential Science Indicators)得到各领域前1%的高被引论文。其覆盖了材料、化学、数学、工程学等21个学科领域,共有2 957名(3 126人次)科学家入选,中国共有148位(168人次)科学家入选。

本文的分析对象是汤森路透“全球2015高被引科学家名单”中中国内地高被引科学家,相关数据主要来源于2015高被引科学家的学术简历、Web of Science数据库。构建了科学家个人特征与学术特征数据库,个人特征包括姓名、性别、年龄、现工作单位、本科学校、最后学历学校、留学与博士后经历;学术特征包括计算周期内的发文量、总被引量、篇均被引量、H指数、合作网络等基本学术指标。

(1)中国顶尖科学人才总量连续两年进入前4位,与第3位差距不大。美国以1 565人次位列第一,英国和德国分列第二、三位,中国(含港澳台地区)以168人次排名第4,成为前十名中唯一的发展中国家,而且与排名第三的德国(177人次)差距较小,表明中国高端科研呈现出稳步上升态势。

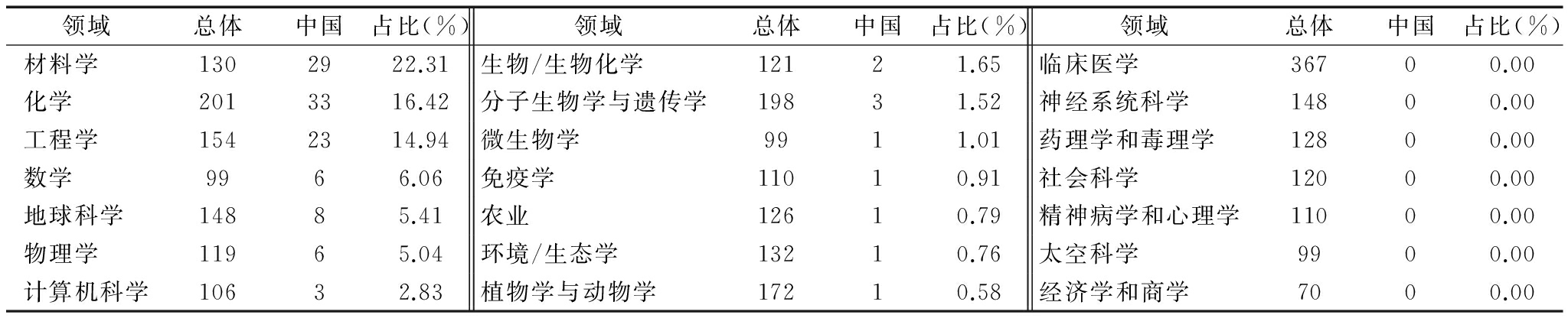

(2)有14个学科拥有顶尖人才,1/3学科还属空白。本次名单包含148名中国科学家,覆盖了21个学科,其中,中国内地104(118人次)名科学家入选,学科分布主要集中在化学(33人)、材料学(29人)、工程学(23人)、地球科学(8人)、生物学大类(8人)、数学(6人)、物理学(6人)等领域,而在临床医学、经济学、太空科学等7个学科均无科学家入选。

在中国内地入选的104名高被引科学家中,有9人同时入选两个学科。其中,东南大学曹进德教授和武汉理工大学余家国教授同时入选3个学科。此外,这些科学家大多是国家杰出青年基金获得者、长江学者、973首席科学家等高端人才,其中,有20位两院院士。

(3)40~55岁顶尖科学人才占总量60%以上。高被引科学家大多处在40~55岁之间,占总人数的60.57%,正值从事科学研究的黄金年龄[6]。其中,平均年龄为46.53岁,年龄最小的只有32岁。

(4)一半以上顶尖科学人才具有海外学习工作经历。本科教育是高等教育阶段的基础,在这些高被引科学家中,本科就读院校人数最多的16所大学大都是历史悠久的名校,排名前三位的是北京大学、吉林大学和南京大学。此外,包括中国科学技术大学、浙江大学、上海交通大学、中山大学等国内知名院校。博士生教育是科学家进入学术生涯的最重要阶段,是其接受学术训练的关键环节,在很大程度上决定着科研人员的学术质量。根据本文分析样本来看,从学士到博士阶段,高被引科学家从中国向美国、日本、加拿大、德国等国集聚。 高被引科学家具有明显的国际流动特征,近一半拥有海外工作经历。绝大多数高被引科学家都在我国顶尖大学获得博士学位,但在职业生涯的早期阶段曾赴海外科研机构短期工作过。最常见的情况是博士毕业后立即出国从事专职研究工作。其中,以博士后和研究助理的职位居多。

表1 大陆各领域科学家与总体对比分布

领域总体中国占比(%)领域总体中国占比(%)领域总体中国占比(%)材料学1302922.31生物/生物化学12121.65临床医学36700.00化学2013316.42分子生物学与遗传学19831.52神经系统科学14800.00工程学1542314.94微生物学9911.01药理学和毒理学12800.00数学9966.06免疫学11010.91社会科学12000.00地球科学14885.41农业12610.79精神病学和心理学11000.00物理学11965.04环境/生态学13210.76太空科学9900.00计算机科学10632.83植物学与动物学17210.58经济学和商学7000.00

(5)来自企业的顶尖科学人才只占3%,均来自生物领域。高被引科学家主要来自高等院校和科研院所。其中,高等院校72人,科研院所29人,企业仅有3人。

(6)成才周期约为28.8年。 本文将成长周期定义为科学家本科毕业到成为高被引科学家所需时间。对104名高被引科学家中97名科学家平均成长周期进行了统计,其平均周期为28.8年,对应自然年龄的50岁左右。其中,成长周期最长的为63年,最短的为10年。

(7)多学科合作型人才更容易成为顶尖人才。研究统计了可以获得准确合作数据的44名高被引科学家科研成果的合作人数,其合作网络(前20名合作次数)中,平均合作次数为10.34次,最高为37次。

1926年美国专家洛特卡提出了“洛特卡定律”,该定律表明不同论文量级科学家的生产力之间存在不均衡性。但该定律删除了统计对象中的“高生产力”作者,未能体现论文高产作者的论文量级分布规律。因此,本研究利用2015年97位高被引科学家的论文分布信息,分析“高生产力作者”的论文分布情况及均衡性问题。

4.1 顶尖科学人才学术产量

4.1.1 论文产量分布

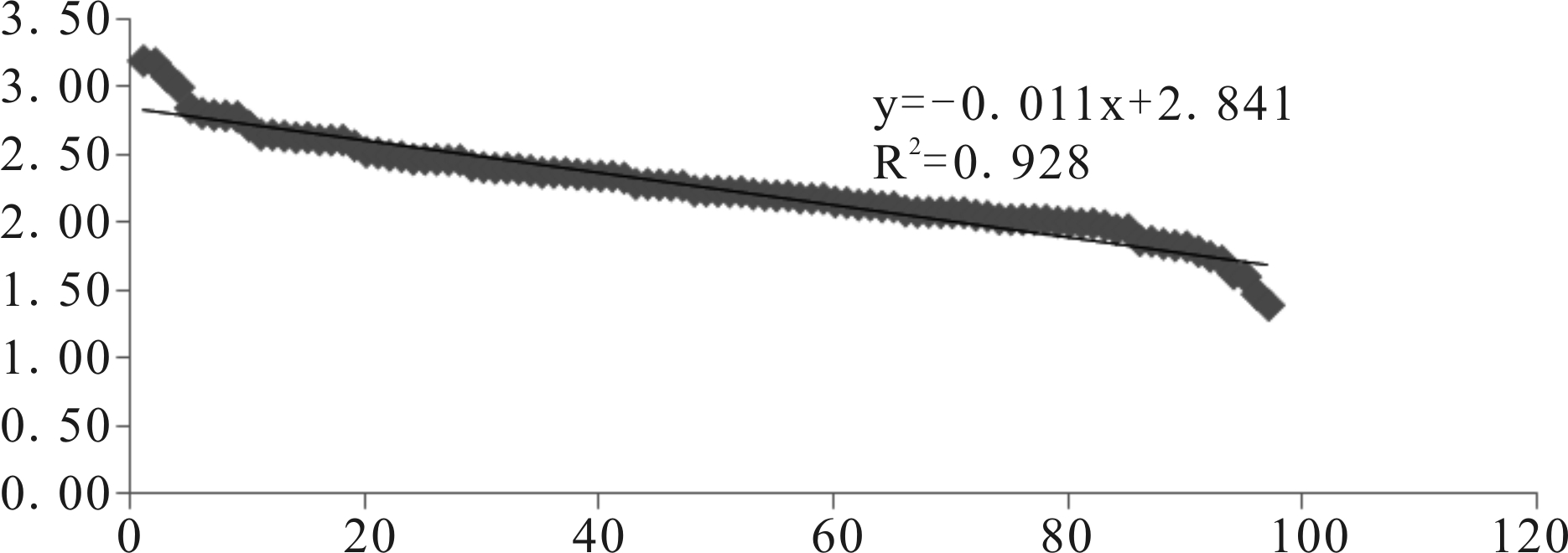

由于部分高被引科学家信息不全,本研究仅对其中97位高被引科学家发表论文的信息进行统计。论文产量分布主要用于描述不同量级论文的频度随其位置变化的规律。其中,x表示各量级在某频度值排序中的位次,y表示科学家论文发表数,y与x之间的关系反映论文产量分布情况(如图1)。其中,相关系数R2=0.928,表明图中曲线能够很好地体现97位高被引科学家位置与其论文发表数之间的负指数函数关系。图1中各点呈现接近直线的分布规律,且中间较长段更趋于平缓,而“高产”和“低产”部分呈下降状态。直线斜率为-0.011,说明x每变化一个单位只引起y很小的变化,在高被引科学家中,论文数量差别较小,不同论文量级科学家分布比较均衡。

图1 部分高被引科学家论文数量分布情况

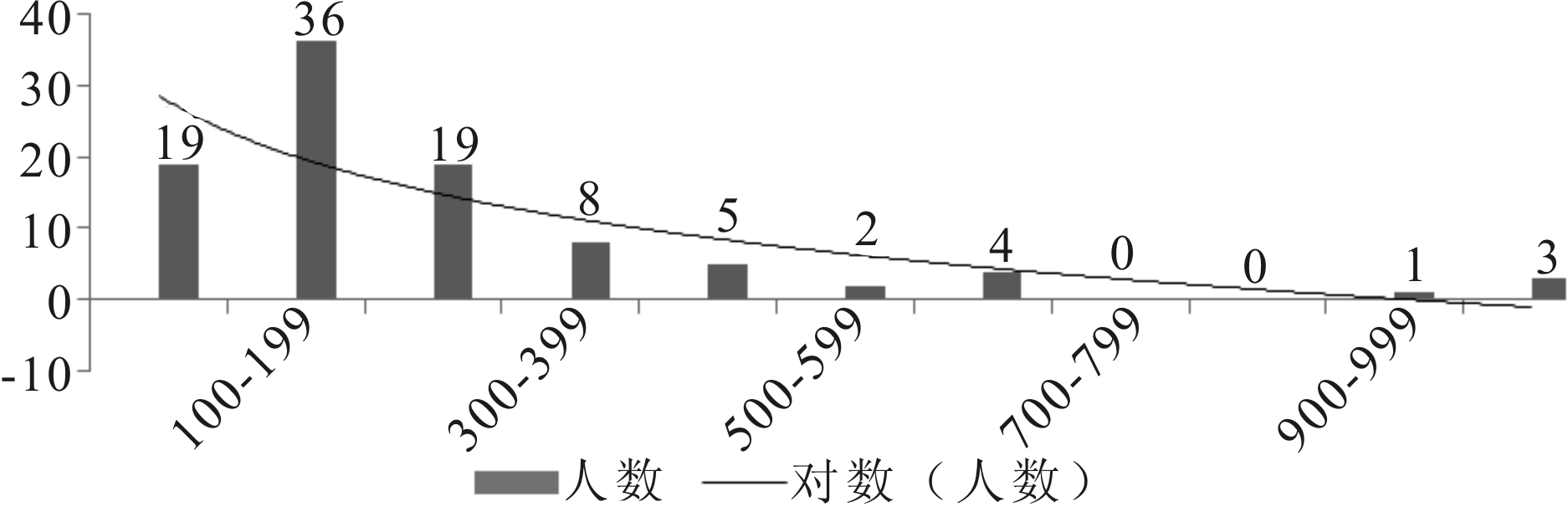

4.1.2 论文规模分布

本研究以论文数“100篇”为一个分类数,对高被引科学家的论文规模分布情况进行分析(见图2)。论文数量小于100篇的高被引科学家占19.59%,64.95%顶尖科学人才的论文数量在100~400篇之间,论文发表数高于400篇的高被引人才占15.46%。发表总量在400篇以上的科学家主要分布在化学、材料、工程学等领域;发表总数在100篇以内的样本则多属于生物化学、微生物学、计算机与地球科学等领域。可见,顶尖科学人才在论文产出规模上存在明显的学科差异。

图2 部分高被引科学家论文规模

进一步比较后发现,化学、材料学、工程学这3个样本量超过10人的专业领域,科学家在计算周期内的人均发文量都高于高被引科学家的整体均值(240.29篇),分别为304.73、265.45、254.06篇,可视为我国高被引科学家的优势学科。生物学大类(包括微生物学、分子生物与遗传学、生物与生物化学、动植物学和免疫学领域)虽仅有8人次入选,但其平均论文产出为289.43篇,远高于我国高被引科学家论文产出均值,这是因为近年来我国政府高度重视生物科技发展。在国际生物学精英群体中我国生物大领域的高被引科学家表现较为突出。科学人才在不同专业领域的发展水平存在差异,引进海外人才时应视不同学科情况而定:在中国本土科学家表现卓越的领域,可以以回流的华人学者为主,其它领域则需要继续寻求与其它国家的高层次人才开展合作。

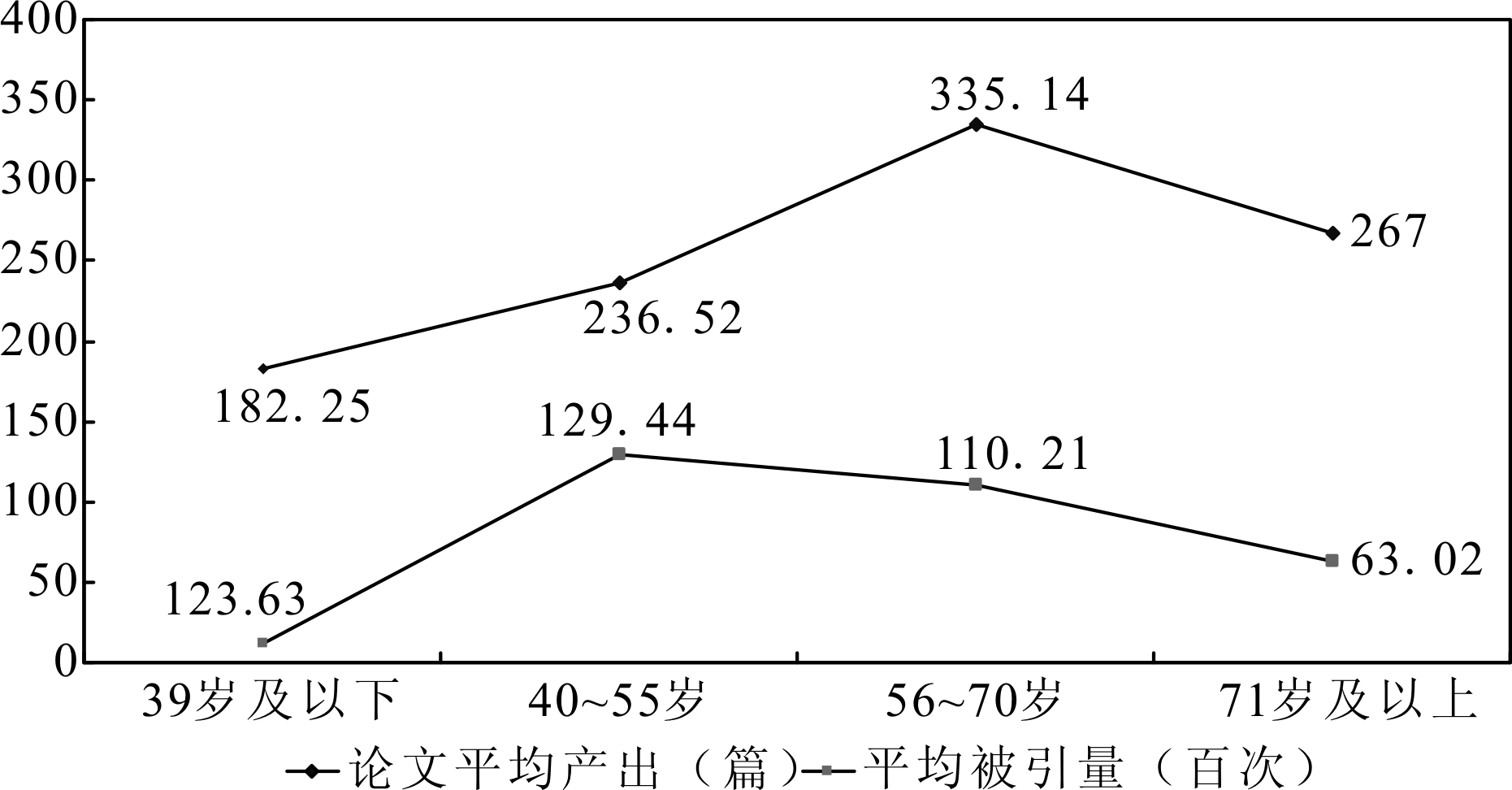

通过对比这些高被引科学家发表的论文及其被引次数,对年龄与科研产出数量和质量的关系进行纵向检验。结果发现,年龄与研究产出数量之间存在“倒U型”曲线;论文引用率呈现下滑趋势,原因可能是年轻时贡献价值较大,反衬出年长后研究产出质量下滑。从图3可以看出,高被引科学家论文平均产出力最高的阶段是56~70岁。高被引科学家在多产时期的杰出表现是丰富的从业经验、明确的发展方向、良好的人脉资源、优越的研究条件等各种优势因素累积叠加的结果。因此,应充分发挥科学家在黄金年龄的科研潜力,并注重青年科技人才的学术培养。

图3 不同年龄阶段论文平均产出与平均被引量比较

4.2 顶尖科学人才学术质量分析

顶尖人才的典型特征是“高产”和“高质”。其中,高质量很大程度上表现为高被引频次,H指数可以很好地评价科学家的学术影响力。高被引科学家在研究方面明显倾向于理论问题,通常情况下涉及面更广的理论研究比应用研究能够获得更多的关注和引文数。在科学人才的科学生涯中,H指数随其学术积累而不断变化。

2005年,美国教授J.E.Hisrich提出采用H指数评价科学人才的个人绩效:一个科学家的分值为H,表示其发表的N篇论文中有H篇论文每篇获得了不少于H次的引文数[7]。比如,Hisrich本人的H指数是49,这表示在他发表的论文中被引用49次以上的论文有49篇。Hisrich教授认为,一个人的H指数越高,其论文影响力越大、学术成就也越大。比如,普林斯顿大学的爱德华·维腾被认为是当代最有影响的理论物理学家,其H指数达到110(当代物理学家中H指数最高者);霍金的H指数为62;神经生物学家施耐德H指数高达191(当代生物学家中H指数最高者);诺贝尔生理学或医学奖获得者巴尔的摩的H指数为160。近20年诺贝尔物理学奖获得者H指数平均值是41;美国科学院物理学与天文学部2005年新院士的H指数平均为44;美国科学院生物医学部新院士的H指数平均高达57。

国外一位科学家指出,“中年是科学家的分水岭,当奇才太老,当权威太嫩,有没有出息、有多大出息这时大局已定,主要根据科学家的H指数来定,看H指数是否达到年龄的一半。”

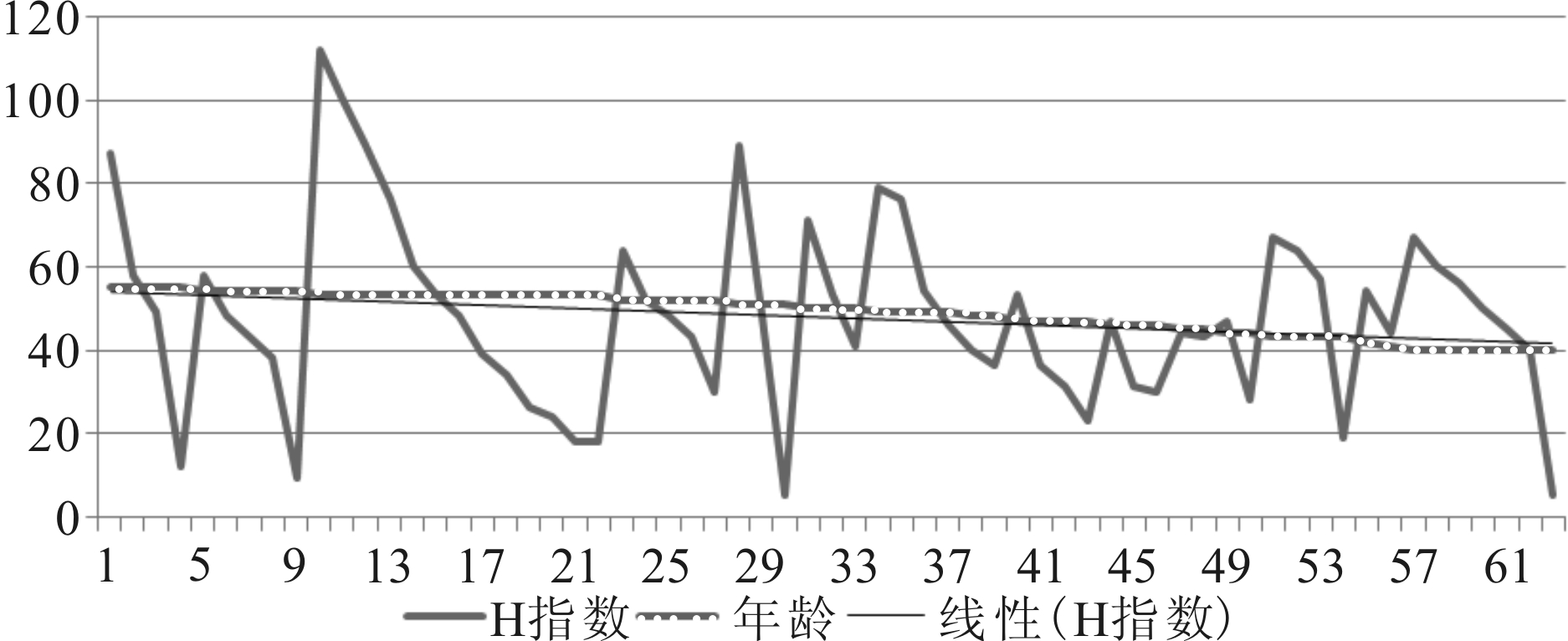

从本文研究样本来看,高被引科学家的H指数平均值为51.62,中值为52,同时,高被引科学家当前年龄大多处在40~55岁之间,占总人数的60.57%。在101位科学家中,有46位科学家的H指数大于其个人年龄。以40~55岁之间63位科学家的H指数为例,科学家年龄与H指数呈同步增长趋势,由图4可以看出,H指数的趋势线基本与年龄平行且接近重合。

图4 40~55年龄段内科学家的H指数及趋势线

当前,新一轮科技和产业变革蓄势待发,国际竞争日趋激烈。综合国力之争,根本上是人才队伍质量的竞争,千军易得,一将难求。一个国家拥有世界级科学家的数量,体现了国家的整体科技创新能力,也决定了国家的核心竞争力。目前,中国人才总量世界第一,质量仅处于第4位,与主要发达国家仍有较大差距。特别是中国缺乏国际一流的顶尖科学人才,缺乏具有较强创新精神和能力的企业创新人才与产业科技人才,也缺乏懂得国际规则、能够参与国际竞争的经营管理人才[8],这种人才短板会对中国经济结构转型形成严重制约。

(1)顶尖人才数量不足制约了中国原始创新能力的提升,争夺国际顶尖人才是短期内提升原始创新能力的唯一有效途径。“科技就是战斗力”,科技创新需要基础研究的引领和支撑,而顶尖人才缺乏严重制约了中国原始创新能力的提升。要提升原始创新能力,就要“聚天下英才而用之”。顶尖人才处于科学领域的最前沿、最高点,体现了创新的前瞻性、权威性、代表性。顶尖人才影响科技原始创新和基础研究,其学术能力和创新水平决定了中国在世界科技竞争中的位置[9]。而原始创新能力不是短期内能够提升的,是一国在科研方面较长时间的历史积淀。因此,争夺国际顶尖人才是短期内提升中国原始创新能力的唯一有效途径。

(2)启动“顶尖人才培养与引进计划”,造就与第二大经济体相适应的高质量创新队伍。建设科技强国,必须打造一支拥有大量顶尖人才的国际一流的创新队伍,在加大培养力度的同时,大幅度引进顶尖人才,针对不同学科发展实际、不同行业对技术和人才的需求,明确引进顶尖人才的重点学科、行业、机构,以及重点培养与引进的顶尖人才,制定顶尖人才培养与引进重大政策。

(3)争夺生物技术顶尖人才是我国抢占新科技革命制高点的关键。信息技术引领的科技革命、产业变革方兴未艾,生物技术引领的新科技革命正在孕育之中,谁率先成为生物技术的引领者,谁就会成为新科技革命的主导者。美国近20多年来一直将民用科技经费的一半用于支持生物与医药科技创新,自1991年以来美国生物与医药科学论文占自然科学论文的一半,已经占据世界生物技术的核心地位,但是,1/3左右的美国生物技术科学论文是华人科学家的创新成果。美国吴瑞协会有400多位生物技术教授或副教授,其中,王晓东、施一公、邓兴旺等已成为美国科学院院士。若能引进大批生物技术留学人才以及一批外籍顶尖人才,则中国完全有可能在生物技术领域走到世界最前列,成为新科技革命的引领者。

(4)对顶尖人才培养与使用必须采用特殊政策。在中国暂时不具备科研基础或优势的学科领域,以及急需特殊人才的领域,如临床医学、神经系统科学、药理学和毒理学、太空科学等领域,要开辟专门渠道,实行特殊政策,精准培养与引进顶尖人才。在科研人才队伍培养方面,要在具有一定科研优势的学科领域,如化学、材料学、生物科学等领域,充分发挥顶尖科学人才在国际化科研人才培养中的作用,以顶尖科学人才积极带动和组织优秀的国际化科研团队,形成相关学科领域的优势阵地。

大力支持优秀的科学家。国家、地方政府的科技计划和规划应加大对顶尖科学人才,以及学术造诣已经接近顶尖科学人才的支持力度,将顶尖人才培养数量作为考核基金效果的重要指标,加速培养一批顶尖科学人才。

建设顶尖人才实验室,为顶尖人才创造国际一流的工作条件。顶尖人才是国际争夺最激烈的宝贵资源,要采取特殊政策措施保障其工作与生活条件。在科研设施、经费、助手等方面“按需分配”,在工资、医疗、住房、子女上学、配偶就业等方面采取一系列综合性措施,保障其生活水平达到或超过海外。

(5)开展人才定量评估和分类评价。目前,我国对顶尖人才科研水平的定量评估指标还未达成共识。《关于深化人才发展体制机制改革的意见》中指出,坚持德才兼备,注重从能力、实绩和贡献等方面评价人才。过去对科研人员的评价常常侧重于资历、研究基础等指标,为了更好地激励科技人才潜心研究,科技人才评价应增加品格、能力、贡献以及绩效成果等指标,并将这些指标量化、标准化。此外,为了保证公共部门的独立性,需寻找资质一流、具有很强公信力的第三方研究机构负责制定人才定量标准,依照标准预测、遴选顶尖人才。

“坚持分类评价,完善社会化评价机制,是改进人才评价考核方式的一大务实之举”。对评价对象的科学分类是人才评价走向科学化、规范化的基础,是提升评价效能的关键环节。要对科学人才(基础研究)、技术人才(应用研究和技术开发)、企业人才和经济管理人才等实行针对性评价,使人才评价更科学、合理、精确,更能反映人才的真实水平,推动和激励人才创新与创造。

参考文献:

[1] SCHULTZ T W.Nobel lecture:the economics of being poor[J].The Journal of Political Economy,1980,88(4):639-651.

[2] ROMER P M.Endogenous technical change[J].Journal of Political Economy,1990(5):71-103.

[3] RICHARD R NELSON,EDMOND S PHELPS.Investment in humans,technological diffusion,and economic growth[J].American Economic Review,1965,56(1-2).

[4] 邱永明.人才问题的历史学思考——人才概念及标准历史演变的考察[J].中国人才,2004(4):52-54.

[5] 邓侨侨.高被引科学家职业迁移与集聚现象研究[D].上海:上海交通大学,2014.

[6] 郭美荣,彭洁,赵伟,等.中国高层次科技人才成长过程及特征分析——以“国家杰出青年科学基金”获得者为例[J].科技管理研究,2011(1):135-138.

[7] HISRICH J E.An index to quantify an individual's scientific research output[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2005,102(46):16569-16572.

[8] 王元.人才优先发展是建设人才强国的必由之路[J].中国人才,2010(6).

[9] 刘红志.我国科技原始创新能力不足的现状分析与对策研究[D].长沙:国防科学技术大学,2007.

(责任编辑:万贤贤)

Analysis on the Characteristic and Present Situation of the Top Talents in Science and Technology——Taking 2015 Thomson Reuters Highly Cited Scientists for Example

Abstract:Talent is the first resources, and it is the competition of science and technology, economic competition and the core of the comprehensive national strength competition, is the foundation of a country in the future. Top talent is the talent of the talented person, is a master of science and technology or wizards, is the first resource of the scrambling for the international society. Through the base data analysis, China's top scientific talent quantity has been into the top four for two consecutive years, and has little difference from the third. 14 subject has its top talent, the most subject is blank. More than half of the top scientific talent has overseas study work experience. Top scientific talent from enterprises account for only 3%, all from biology. Average success cycle is about 28.8 years. Multidisciplinary collaborative talent is easier to become a top talent. And then it analyses top scientific talent's "academic output" and "quality", and puts forward corresponding countermeasures and suggestions.

Key Words:Scientific and Technological Talent; Top Talent; Top Scientific Talent; Highly Cited Scientists

收稿日期:2016-09-06

基金项目:科学技术部战略研究专项项目(115052)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016070289

中图分类号:G316

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)01-0136-05