0 引言

《中国数字经济发展白皮书(2023年)》显示,2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,同比增长10.3%;数字产业化规模与产业数字化规模分别为9.2万亿元和41万亿元,占数字经济的比重分别为18.3%和81.7%。企业数字化转型是具有长期性和高风险性特征的组织变革[1-3],位于转型前端的数字技术采纳过程是企业跨出数字化转型的第一步。聚焦制造企业数字技术采纳过程,探讨其驱动因素、作用路径及阶段性成果具有重要意义。

相关研究指出,数字技术是将图片、声音、文字等转换成计算机能够识别的代码(数字信息)技术[3-4],包括大数据、云计算、物联网、区块链等[5]。虽然学界对数字技术的定义尚未统一,但对数字技术功能和本质的认识相对一致。学者们认为,人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术应用为信息收集、存储、传输和识别提供了便利[6],有助于实现数据无限复制和实时互联共享,在降低数据处理和交易成本方面具有独特优势[7],可辅助管理者科学决策(Mikalef et al.,2019)、提高制造效率[8]。在头部企业数字化、平台化的带动下,更多制造企业通过采纳前沿数字技术,抓住数字经济时代发展红利[9]。借鉴已有定义[3-5]及数字技术功能特征界定[6-7],本研究基于制造企业数字技术采纳场景,将数字技术定义为大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等单一数字技术,以及由上述数字技术交叉组合搭建而成的各类数字平台/系统,并将制造企业引入通用数字技术的行为称为数字技术采纳。

关于企业数字技术采纳前因研究,有学者从个体或组织层面探讨技术采纳行为,采用“认知-态度-行为”研究范式,也有学者从更宏观层面探讨企业数字技术采纳影响因素。企业数字技术采纳既受到竞争对手压力、服务提供商等合作伙伴支持、客户需求变化及政府政策影响[10,11-13],又受到企业业绩状态、财务约束影响[14-15]。但现有研究多强调单一前因的净效应,且多属于因果关系研究中的充分性分析,尚难以回答哪些前因是必要条件或具有“一票否决”的影响效应。同时,已有研究将影响因素作为一个整体看待,对影响因素间关系的关注不足,忽视了多因素配置(组合)效应。仅关注净效应会产生误导[16],因为除主要关系外,某些情况下同一样本中还存在相反关系,需要对这种反向情况进行检验(Woodside,2014)。不同的变量组合可能导致相同结果,因而存在多个解决方案,并可能解释更多结果(Mikalef et al.,2019)。Tornatzky等[17]提出,组织对一项新技术的采纳同时受技术、组织和环境三方面因素影响,进而提出TOE模型(Technology-Organization-Environment)。TOE模型近年来被广泛应用于组织层面信息技术[18]、颠覆性技术[19]等技术扩散研究。数字经济下制造企业数字技术采纳不仅需考虑环境变化,而且要看到数字技术异于其他技术的可连接性、可组合性等新特征与新功能。这些变化使原有技术接受模型的理论适用性不足,也使以往研究缺乏针对性,无法为当前制造企业数字技术采纳实践提供理论指导,因此亟需针对数字经济背景下的制造企业数字技术采纳综合影响因素进行研究。

本文通过实地访谈制造企业,运用扎根理论方法,提炼制造企业数字技术采纳影响因素,在此基础上借鉴组态逻辑,探讨不同因素间的组合效应及对制造企业数字技术采纳的影响,采用模糊集定性比较分析和必要条件分析相结合的方法,探究获得高水平数字技术采纳的不同路径。

1 研究设计

1.1 研究方法

现有的企业数字技术采纳驱动因素研究偏于定量分析,无法充分挖掘当前情境下制造企业数字技术采纳的驱动因素与作用机制。扎根理论是一种构建理论的科学方法,通过资料收集、核心概念归纳与提炼,建立概念间联系并形成理论,适用于对未经探索或需进一步探索的社会现象展开研究。基于制造企业访谈资料开展扎根理论分析更能准确反映数字技术采纳过程及真实动因,因而本研究拟运用扎根理论方法探索制造企业数字技术采纳过程,识别制造企业数字技术采纳多层面驱动因素。此外,基于技术采纳受多重要素影响的共识,及组态视角对复杂因果机制分析的适用性[20],本研究在识别出影响因素后,将基于组态视角构建制造企业数字技术采纳影响因素模型,运用模糊集定性比较分析方法探讨实现制造企业高水平数字技术采纳的驱动因素组态效应。

1.2 案例选取

理论抽样是一种从数据中构建概念和理论的抽样方法,不受先验选择限制[21]。考虑到与研究问题的匹配性,研究对象选择需要符合理论抽样要求[22]。在企业规模效应和融资约束下,研发成本粘性会促进企业技术创新(孙林杰等,2022)。国有资本的终极控制权更有利于大型企业创新,而对于规模较小的混合所有制企业而言,非国有资本的终极控制权更有利于创新(陈林等,2019)。由此可推论,企业规模效应与企业性质对数字技术引入经费以及数字技术引入类型存在影响,与企业数字技术采纳决策存在关联性。因而,本研究样本覆盖大、中、小规模企业,兼有民营与国企性质,以满足理论饱和性。本研究以回忆方式向受访者提出问题,如:请回忆,您当时如何看待企业引入数字技术?引入数字技术后企业发生了什么变化?企业在什么情况下引入数字技术?数字经济背景下组织内外部哪些相关因素影响企业数字技术采纳?引入数字技术解决了企业的什么具体问题?主要以观察方式探究制造企业数字技术采纳过程,考察技术接受模型是否产生作用?不同层面影响因素对企业数字技术采纳的作用如何?组织采纳数字技术后发生了什么具体变化?

1.3 数据来源

选取访谈对象时确保受访企业已应用数字技术,且受访者对研究问题有深入认识。受访者主要是企业数字化转型专家、企业实施数字化转型的决策者或重要参与者、企业数字化转型咨询公司或数字化转型方案提供方的项目负责人。这些人对企业所采纳与应用的数字技术具备足够了解。本研究受访者覆盖技术部门经理、项目经理、信息部负责人、公司总经理等不同职务与角色,以及数字化转型方案提供方的专业人员,从不同视角深入揭示制造企业数字技术采纳过程,获得更全面、准确的理解。

本研究半结构化访谈时间为2022年6月至2024年4月,在确保理论饱和前提下,通过推荐、筛选,最终选取福建、广东等地采纳或供应数字技术企业的13位受访者。这些受访者了解企业数字技术采纳各方面情况,能围绕制造企业数字技术采纳影响因素及过程充分发表见解,样本条件符合扎根理论的基本要求。每次采访均以文字方式记录,同时录音,总共完成11家案例企业、13个数字技术采纳项目相关人员的访谈,其中,赛意信息作为技术供应方,对接3家制造企业数字技术采纳项目,因而分别对3 个不同项目负责人及相关人员进行访谈。平均每人每次访谈时间为1~2.5h,对部分访谈对象展开多次补充访谈。对各企业首次访谈记录如下:2022年6-7月E1~E3公司;2023年7月E4~E7公司;2023年8月E8~E13公司。访谈企业覆盖数字技术供应方与使用方,其中,大型企业5家、中型企业4家、小型企业4 家;国营企业2 家、民营企业11家。

质性研究中,二手数据收集也非常重要,如新闻、报告、案例等,可帮助研究者更深入地了解研究对象。本研究从企业官网检索数字化转型信息与案例,作为访谈补充资料,以了解访谈企业规模、性质、业务及数字技术采纳情况。此外,本研究随机选取9个案例企业(项目)作为构建模型的案例样本,余下4家案例企业(项目)用于理论饱和度检验。

2 案例分析与研究框架

2.1 开放式编码

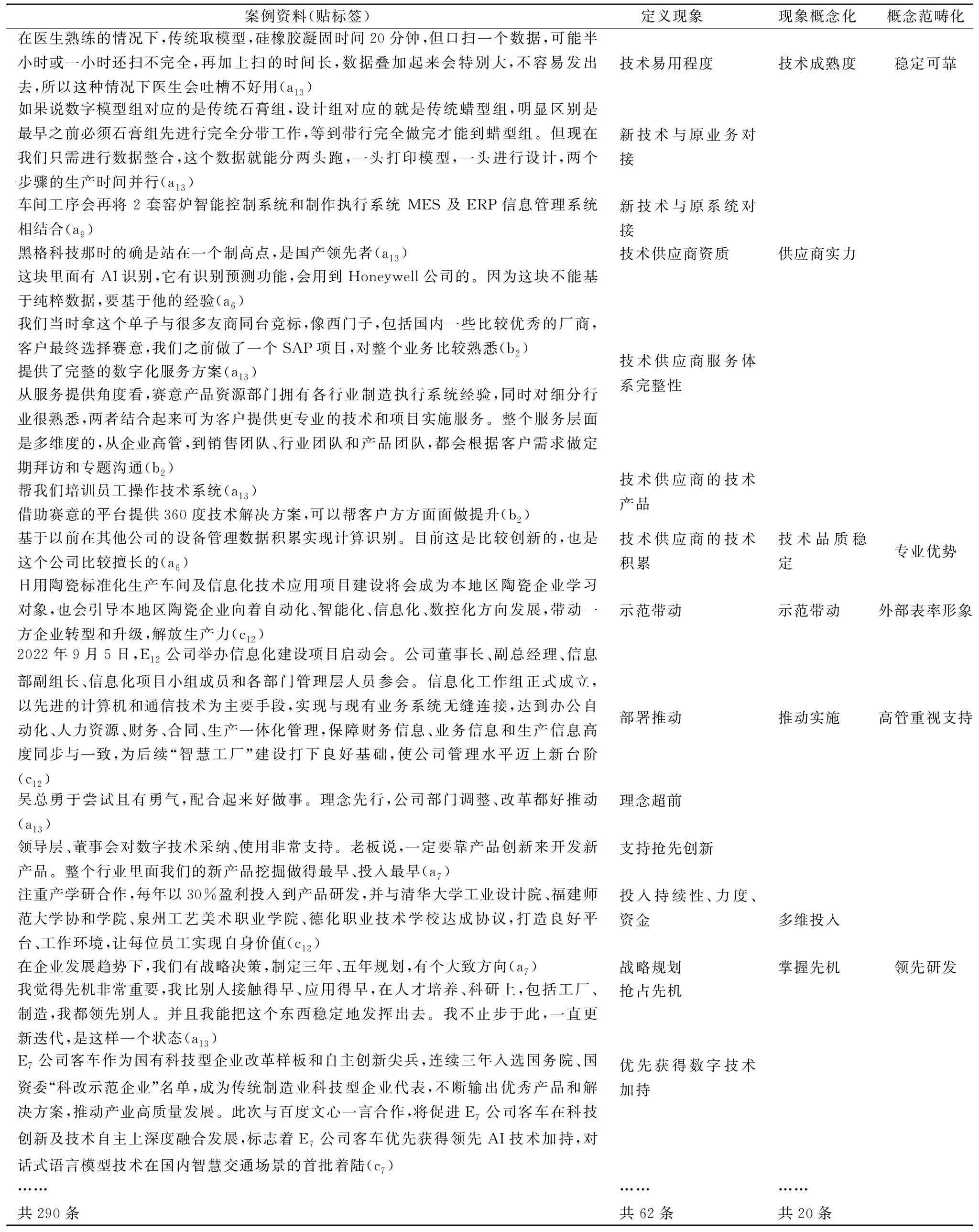

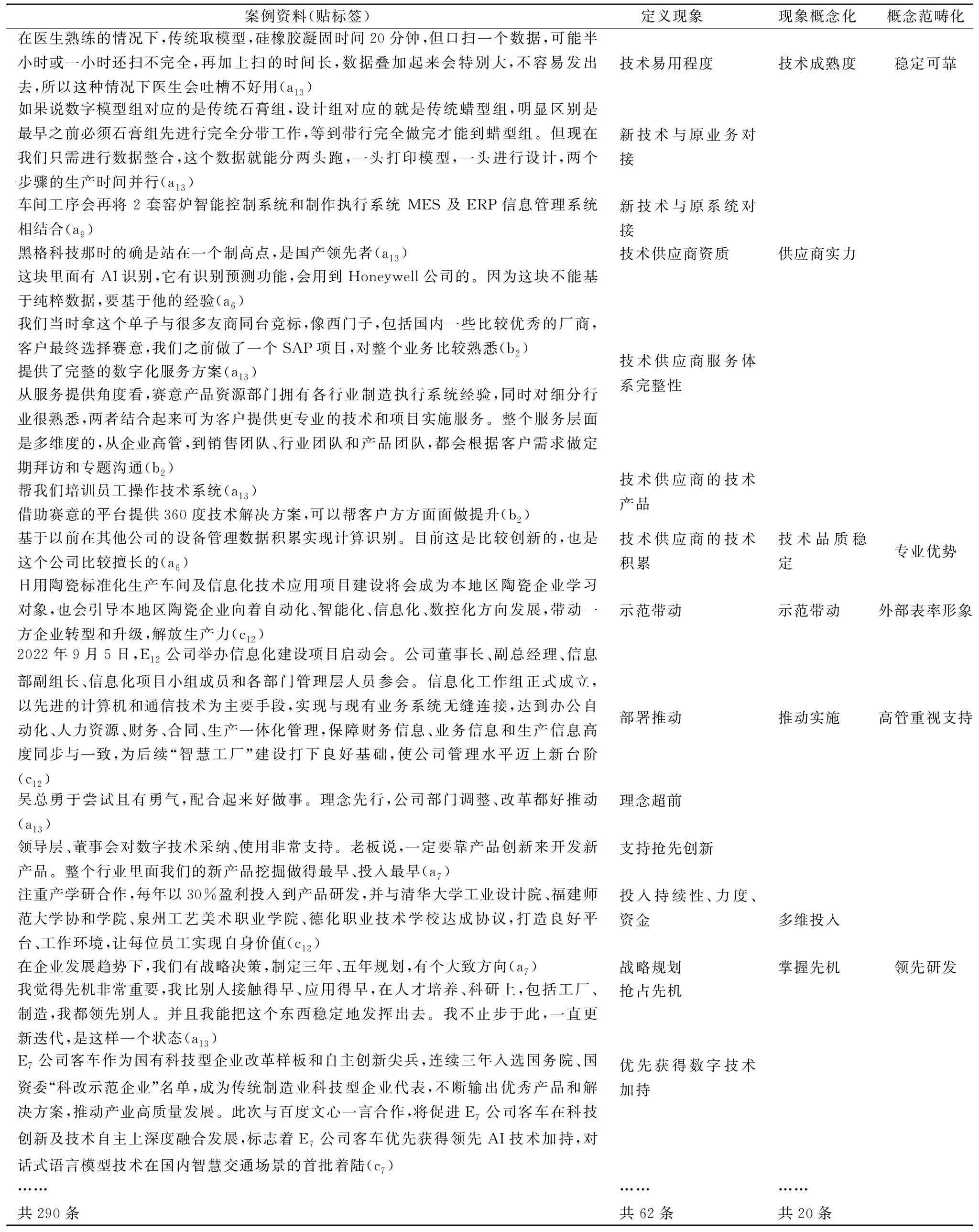

开放式编码是一个将零散的原始信息拆分、重组并为其赋予概念的过程,分为概念化和范畴化两个步骤。本研究通过对9家案例企业的开放式编码,共得到290个标签、62个概念和20个范畴。原始资料来源于访谈调研一手资料和官网等二手补充资料。由于篇幅所限,仅以部分开放式编码示例说明,见表1。

表1 部分开放式编码示例

Table 1 Partial examples of open coding

案例资料(贴标签)定义现象现象概念化概念范畴化在医生熟练的情况下,传统取模型,硅橡胶凝固时间20分钟,但口扫一个数据,可能半小时或一小时还扫不完全,再加上扫的时间长,数据叠加起来会特别大,不容易发出去,所以这种情况下医生会吐槽不好用(a13)技术易用程度技术成熟度稳定可靠如果说数字模型组对应的是传统石膏组,设计组对应的就是传统蜡型组,明显区别是最早之前必须石膏组先进行完全分带工作,等到带行完全做完才能到蜡型组。但现在我们只需进行数据整合,这个数据就能分两头跑,一头打印模型,一头进行设计,两个步骤的生产时间并行(a13)新技术与原业务对接车间工序会再将 2 套窑炉智能控制系统和制作执行系统 MES 及ERP信息管理系统相结合(a9)新技术与原系统对接黑格科技那时的确是站在一个制高点,是国产领先者(a13)技术供应商资质供应商实力这块里面有AI识别,它有识别预测功能,会用到Honeywell公司的。因为这块不能基于纯粹数据,要基于他的经验(a6)我们当时拿这个单子与很多友商同台竞标,像西门子,包括国内一些比较优秀的厂商,客户最终选择赛意,我们之前做了一个SAP项目,对整个业务比较熟悉(b2)提供了完整的数字化服务方案(a13)技术供应商服务体系完整性从服务提供角度看,赛意产品资源部门拥有各行业制造执行系统经验,同时对细分行业很熟悉,两者结合起来可为客户提供更专业的技术和项目实施服务。整个服务层面是多维度的,从企业高管,到销售团队、行业团队和产品团队,都会根据客户需求做定期拜访和专题沟通(b2)帮我们培训员工操作技术系统(a13)技术供应商的技术产品借助赛意的平台提供360度技术解决方案,可以帮客户方方面面做提升(b2)基于以前在其他公司的设备管理数据积累实现计算识别。目前这是比较创新的,也是这个公司比较擅长的(a6)技术供应商的技术积累技术品质稳定专业优势日用陶瓷标准化生产车间及信息化技术应用项目建设将会成为本地区陶瓷企业学习对象,也会引导本地区陶瓷企业向着自动化、智能化、信息化、数控化方向发展,带动一方企业转型和升级,解放生产力(c12)示范带动示范带动外部表率形象2022年9月5日,E12公司举办信息化建设项目启动会。公司董事长、副总经理、信息部副组长、信息化项目小组成员和各部门管理层人员参会。信息化工作组正式成立,以先进的计算机和通信技术为主要手段,实现与现有业务系统无缝连接,达到办公自动化、人力资源、财务、合同、生产一体化管理,保障财务信息、业务信息和生产信息高度同步与一致,为后续“智慧工厂”建设打下良好基础,使公司管理水平迈上新台阶(c12)部署推动推动实施高管重视支持吴总勇于尝试且有勇气,配合起来好做事。理念先行,公司部门调整、改革都好推动(a13)理念超前领导层、董事会对数字技术采纳、使用非常支持。老板说,一定要靠产品创新来开发新产品。整个行业里面我们的新产品挖掘做得最早、投入最早(a7)支持抢先创新注重产学研合作,每年以30%盈利投入到产品研发,并与清华大学工业设计院、福建师范大学协和学院、泉州工艺美术职业学院、德化职业技术学校达成协议,打造良好平台、工作环境,让每位员工实现自身价值(c12)投入持续性、力度、资金多维投入在企业发展趋势下,我们有战略决策,制定三年、五年规划,有个大致方向(a7)战略规划掌握先机领先研发我觉得先机非常重要,我比别人接触得早、应用得早,在人才培养、科研上,包括工厂、制造,我都领先别人。并且我能把这个东西稳定地发挥出去。我不止步于此,一直更新迭代,是这样一个状态(a13)抢占先机E7公司客车作为国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵,连续三年入选国务院、国资委“科改示范企业”名单,成为传统制造业科技型企业代表,不断输出优秀产品和解决方案,推动产业高质量发展。此次与百度文心一言合作,将促进E7公司客车在科技创新及技术自主上深度融合发展,标志着E7公司客车优先获得领先AI技术加持,对话式语言模型技术在国内智慧交通场景的首批着陆(c7)优先获得数字技术加持………………共290条共62条共20条

注:编号中字母表示资料类别(a为技术使用方企业访谈,b为技术供应方企业访谈,c为二手资料),数字表示企业编号

2.2 主轴编码

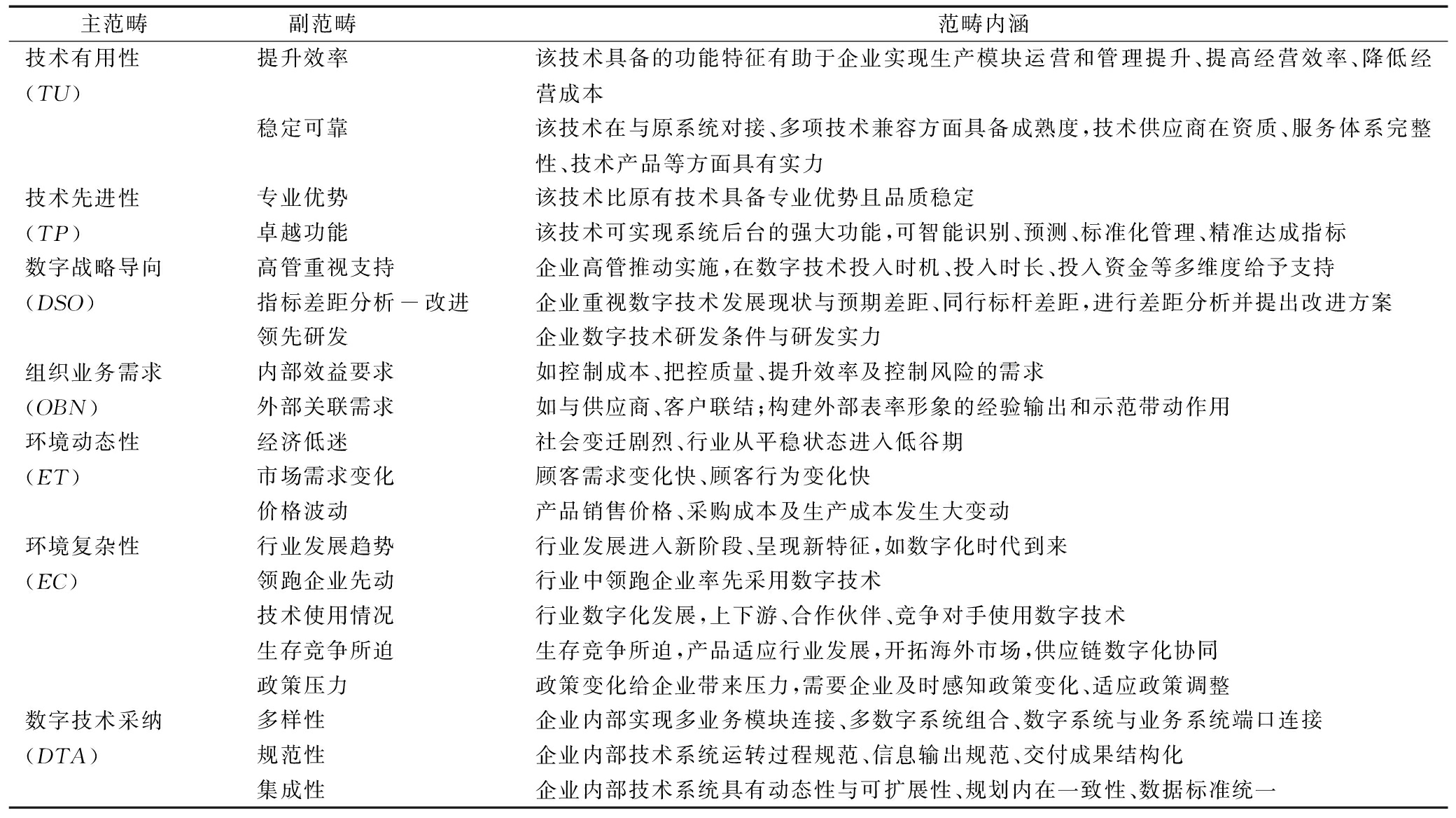

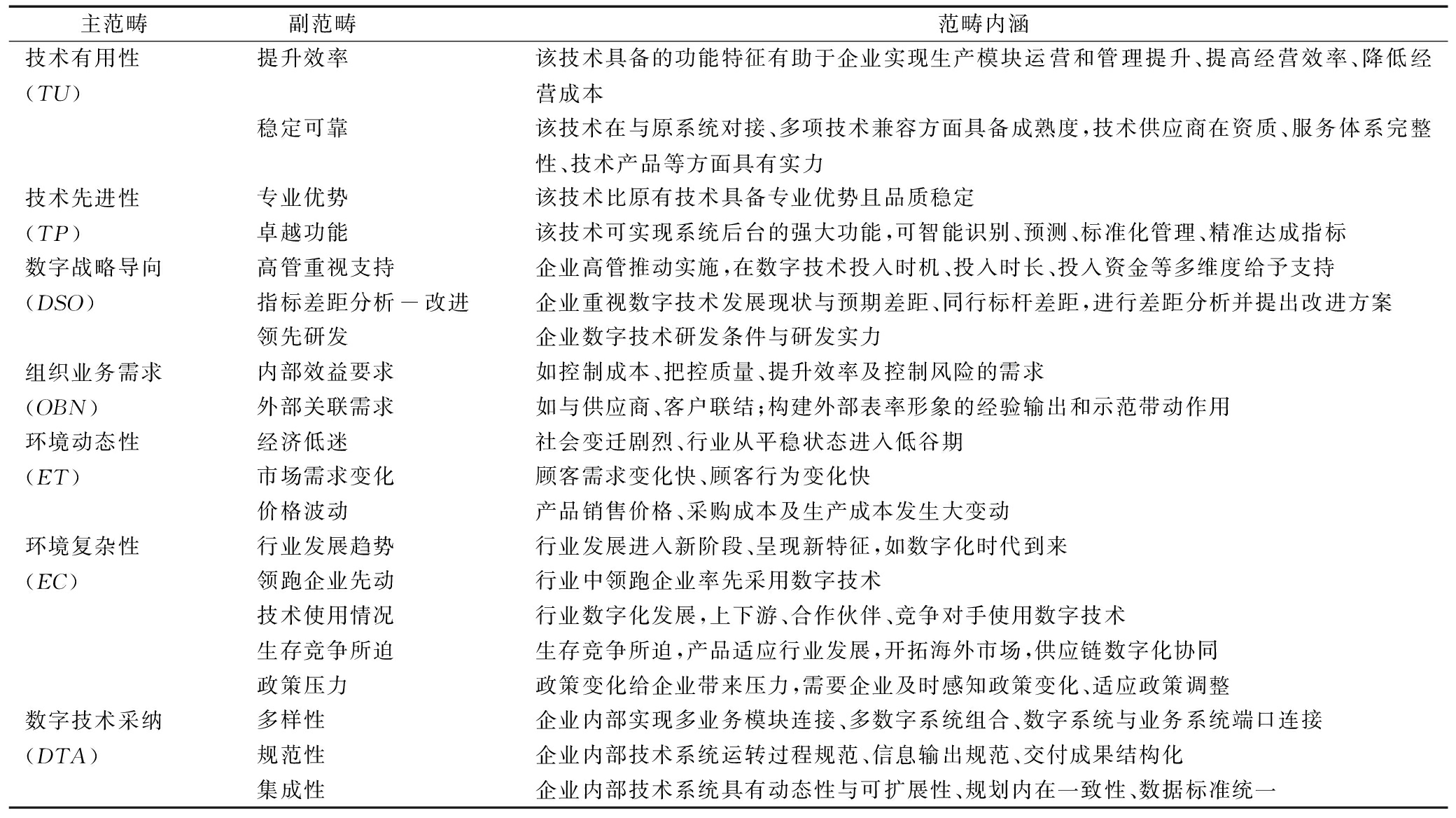

主轴编码是在开放式编码基础上,采用聚类分析方法发现范畴间关系并建立联系,以形成系统的范畴[23]。通过主轴编码,将20个副范畴归纳至7个主范畴中,进一步明确企业数字技术采纳各要素间内在联系,见表2。

表2 主轴编码

Table 2 Axial coding

主范畴副范畴范畴内涵技术有用性 (TU)提升效率该技术具备的功能特征有助于企业实现生产模块运营和管理提升、提高经营效率、降低经营成本稳定可靠该技术在与原系统对接、多项技术兼容方面具备成熟度,技术供应商在资质、服务体系完整性、技术产品等方面具有实力技术先进性(TP)专业优势该技术比原有技术具备专业优势且品质稳定卓越功能该技术可实现系统后台的强大功能,可智能识别、预测、标准化管理、精准达成指标数字战略导向(DSO)高管重视支持企业高管推动实施,在数字技术投入时机、投入时长、投入资金等多维度给予支持指标差距分析-改进企业重视数字技术发展现状与预期差距、同行标杆差距,进行差距分析并提出改进方案领先研发企业数字技术研发条件与研发实力组织业务需求(OBN)内部效益要求如控制成本、把控质量、提升效率及控制风险的需求外部关联需求如与供应商、客户联结;构建外部表率形象的经验输出和示范带动作用环境动态性(ET)经济低迷社会变迁剧烈、行业从平稳状态进入低谷期市场需求变化顾客需求变化快、顾客行为变化快价格波动产品销售价格、采购成本及生产成本发生大变动环境复杂性(EC)行业发展趋势行业发展进入新阶段、呈现新特征,如数字化时代到来领跑企业先动行业中领跑企业率先采用数字技术技术使用情况行业数字化发展,上下游、合作伙伴、竞争对手使用数字技术生存竞争所迫生存竞争所迫,产品适应行业发展,开拓海外市场,供应链数字化协同政策压力政策变化给企业带来压力,需要企业及时感知政策变化、适应政策调整数字技术采纳(DTA)多样性企业内部实现多业务模块连接、多数字系统组合、数字系统与业务系统端口连接规范性企业内部技术系统运转过程规范、信息输出规范、交付成果结构化集成性企业内部技术系统具有动态性与可扩展性、规划内在一致性、数据标准统一

2.3 选择性编码

选择性编码是首先对由主轴编码得到的所有范畴进行综合分析,提炼出体现所有现象的核心范畴,明确核心范畴与其他范畴关系,建立“故事线”;然后结合案例资料,进一步对初始范畴、主范畴等不同范畴关系进行梳理,建立相应的理论模型。

2.3.1 提炼核心范畴与其他主范畴关系

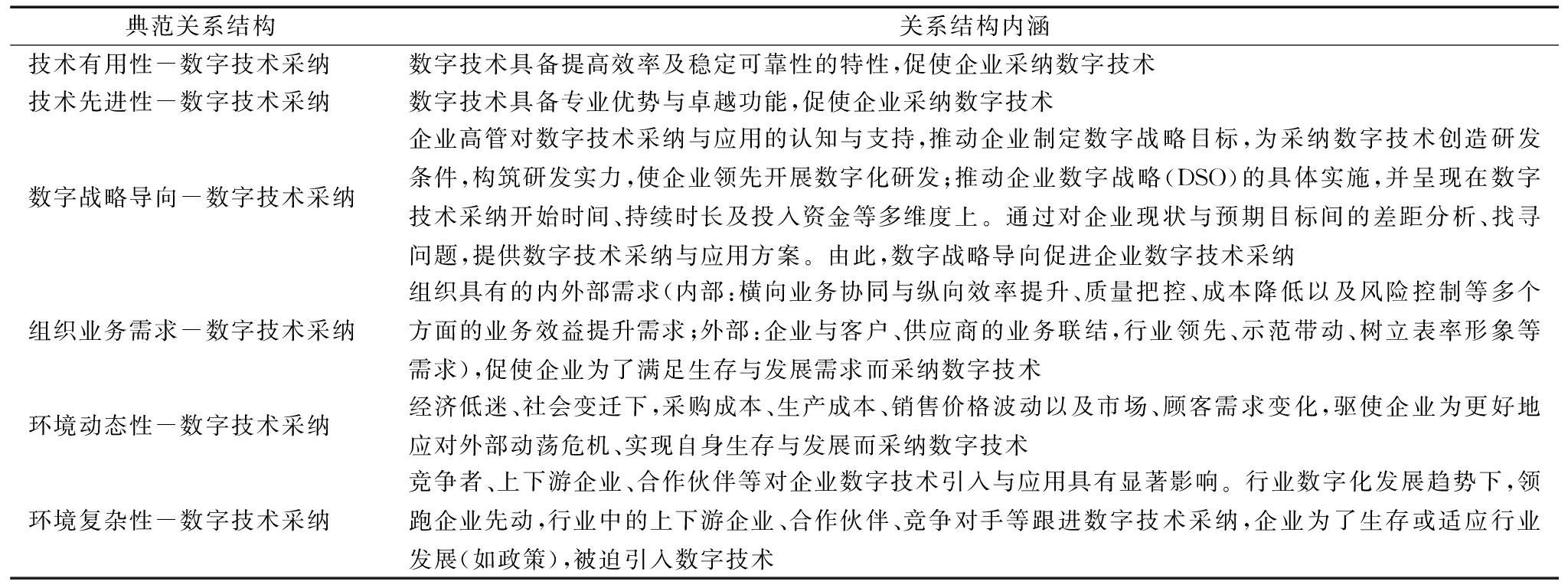

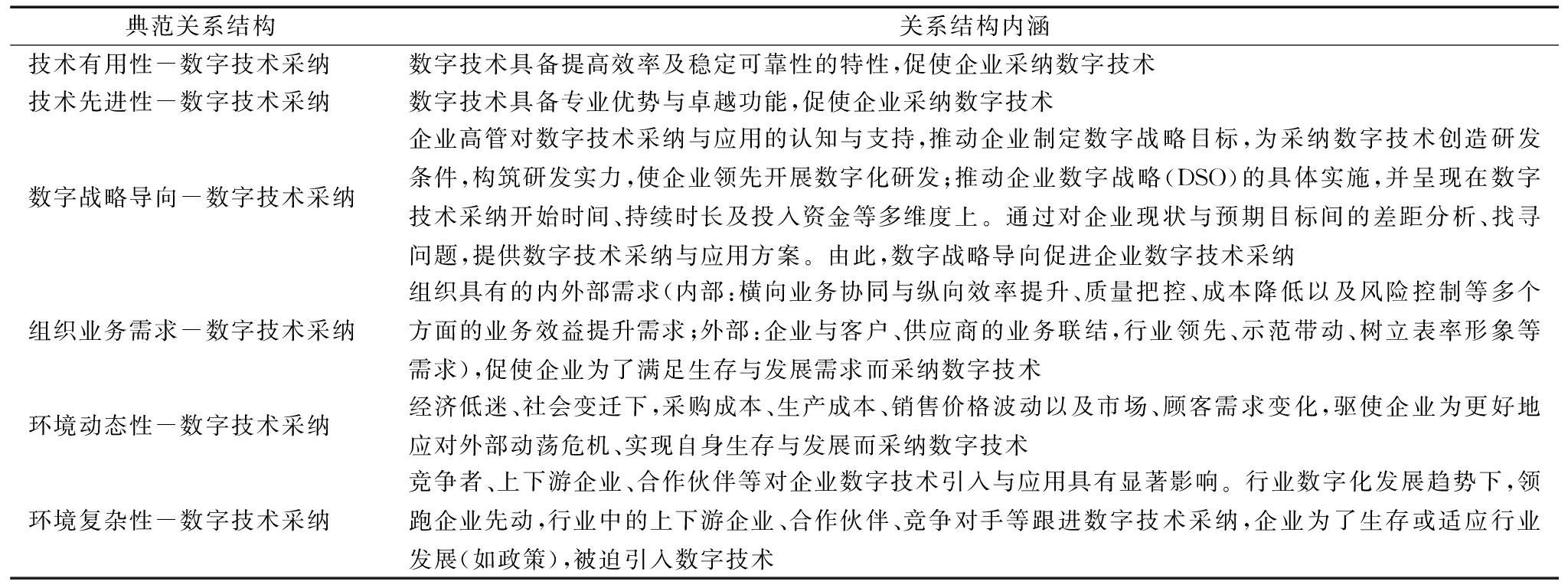

结合案例资料梳理不同范畴间关系,提炼出“制造企业数字技术采纳过程”这个核心范畴,识别出“技术有用性(TU)”“技术先进性(TP)”“数字战略导向(DSO)”“组织业务需求(OBN)”“环境动态性(ET)”“环境复杂性(EC)”6个范畴,作为影响制造企业数字技术采纳行动的驱动因素,同时,提炼出“数字技术采纳(DTA)”作为制造企业数字技术采纳行动的结果。围绕“制造企业数字技术采纳过程”这个核心范畴,对其他范畴进行解释,列举了部分典范关系结构如表3所示。

表3 典范关系举例

Table 3 Examples of exemplary relationships

典范关系结构关系结构内涵技术有用性-数字技术采纳数字技术具备提高效率及稳定可靠性的特性,促使企业采纳数字技术技术先进性-数字技术采纳数字技术具备专业优势与卓越功能,促使企业采纳数字技术数字战略导向-数字技术采纳企业高管对数字技术采纳与应用的认知与支持,推动企业制定数字战略目标,为采纳数字技术创造研发条件,构筑研发实力,使企业领先开展数字化研发;推动企业数字战略(DSO)的具体实施,并呈现在数字技术采纳开始时间、持续时长及投入资金等多维度上。通过对企业现状与预期目标间的差距分析、找寻问题,提供数字技术采纳与应用方案。由此,数字战略导向促进企业数字技术采纳组织业务需求-数字技术采纳组织具有的内外部需求(内部:横向业务协同与纵向效率提升、质量把控、成本降低以及风险控制等多个方面的业务效益提升需求;外部:企业与客户、供应商的业务联结,行业领先、示范带动、树立表率形象等需求),促使企业为了满足生存与发展需求而采纳数字技术环境动态性-数字技术采纳经济低迷、社会变迁下,采购成本、生产成本、销售价格波动以及市场、顾客需求变化,驱使企业为更好地应对外部动荡危机、实现自身生存与发展而采纳数字技术环境复杂性-数字技术采纳竞争者、上下游企业、合作伙伴等对企业数字技术引入与应用具有显著影响。行业数字化发展趋势下,领跑企业先动,行业中的上下游企业、合作伙伴、竞争对手等跟进数字技术采纳,企业为了生存或适应行业发展(如政策),被迫引入数字技术

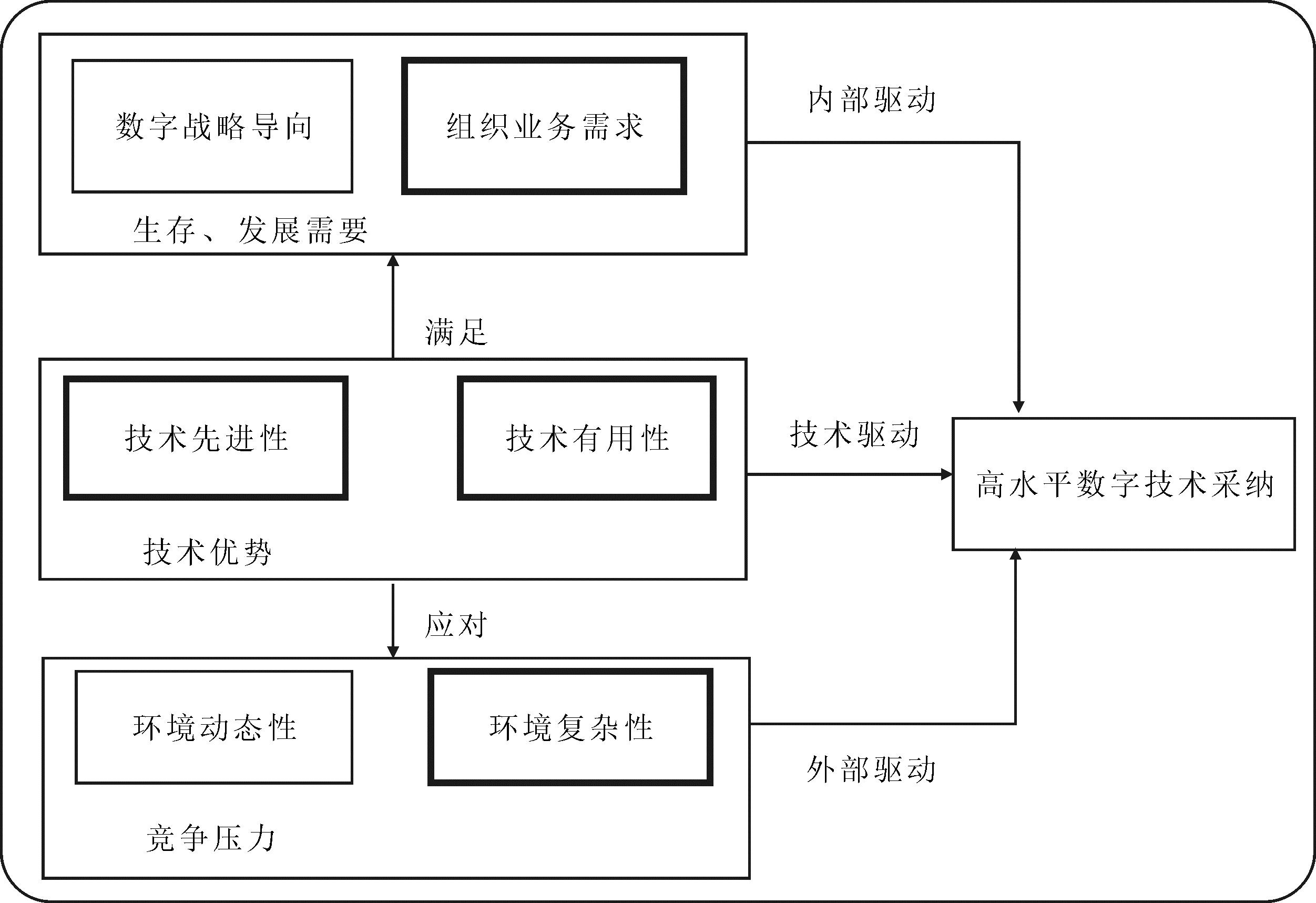

由上述分析可知,技术、组织与环境层面要素均对企业数字技术采纳存在影响,技术层面影响因素(T)包括技术有用性(TU)和技术先进性(TP),组织层面影响因素(O)包括数字战略导向(DSO)和组织业务需求(OBN),环境层面影响因素(E)包括环境动态性(ET)和环境复杂性(EC)。

2.3.2 故事线梳理

明确“制造企业数字技术采纳”与其他范畴关系,厘清制造企业主动或被动采纳数字技术的“故事线”。随着数字技术快速发展,其可存储、可连接等特点使系统具备提高效率的功能(TU)。在动荡的外部环境中(ET),数字技术为企业提供满足业务需求的解决方案,通过提升生产与管理模块效能,促进企业顺畅运营,实现高效经营(OBN)。同时,技术的可连接性等特征通过技术兼容性、价格和技术精度展现成熟度,并通过资质、产品和服务体系体现供应商实力(TU)。此外,数字技术优于现有技术的特性(TP)为企业在数字战略导向(DSO)下缩小预期绩效与当前指标差距、实现领先研发提供了可行性,主要体现在专业化优势和赋能企业后台功能、精准达成指标、实现智能制造等方面。企业出于提升效益(降低成本、把控质量、提升效率、控制风险)和外部关联需求(与供应商、客户联结)(OBN),通过高管推动和多维投入引入先进的数字技术系统。引入时,企业注重业务系统数据编码与数字系统信息编码的一致性、数据存储与传输的统一性,以及系统集成的动态性和可扩展性。引入后,新技术与现有技术组合并存,强化了企业数字系统的规范性和集成性(DTA),使率先采纳企业在行业中处于领先地位。

在经济低迷或社会变迁时,采购成本、生产成本、销售价格波动以及市场需求变化(ET)也会促使企业采纳数字技术。从行业发展看,数字化趋势下,领跑企业率先采纳,上下游企业、合作伙伴和竞争对手也逐步跟进(EC)。数字技术的卓越功能(TP)、供应商优势以及技术兼容性,有助于降低企业内部信息传输障碍,提高数据流转效率,实现降本增效(TU),使企业更好地融入数字生态圈,适应行业发展。为应对外部环境变化和自身发展需求(OBN),企业会采纳数字技术。从政策驱动角度看,外部环境动荡时,企业通过感知政策机会,为争取支持、适应变化、化解危机、实现发展(EC),也会采纳数字技术。总之,外部环境、自身需求和技术因素在不同层面上对企业采纳数字技术存在复杂的驱动作用。

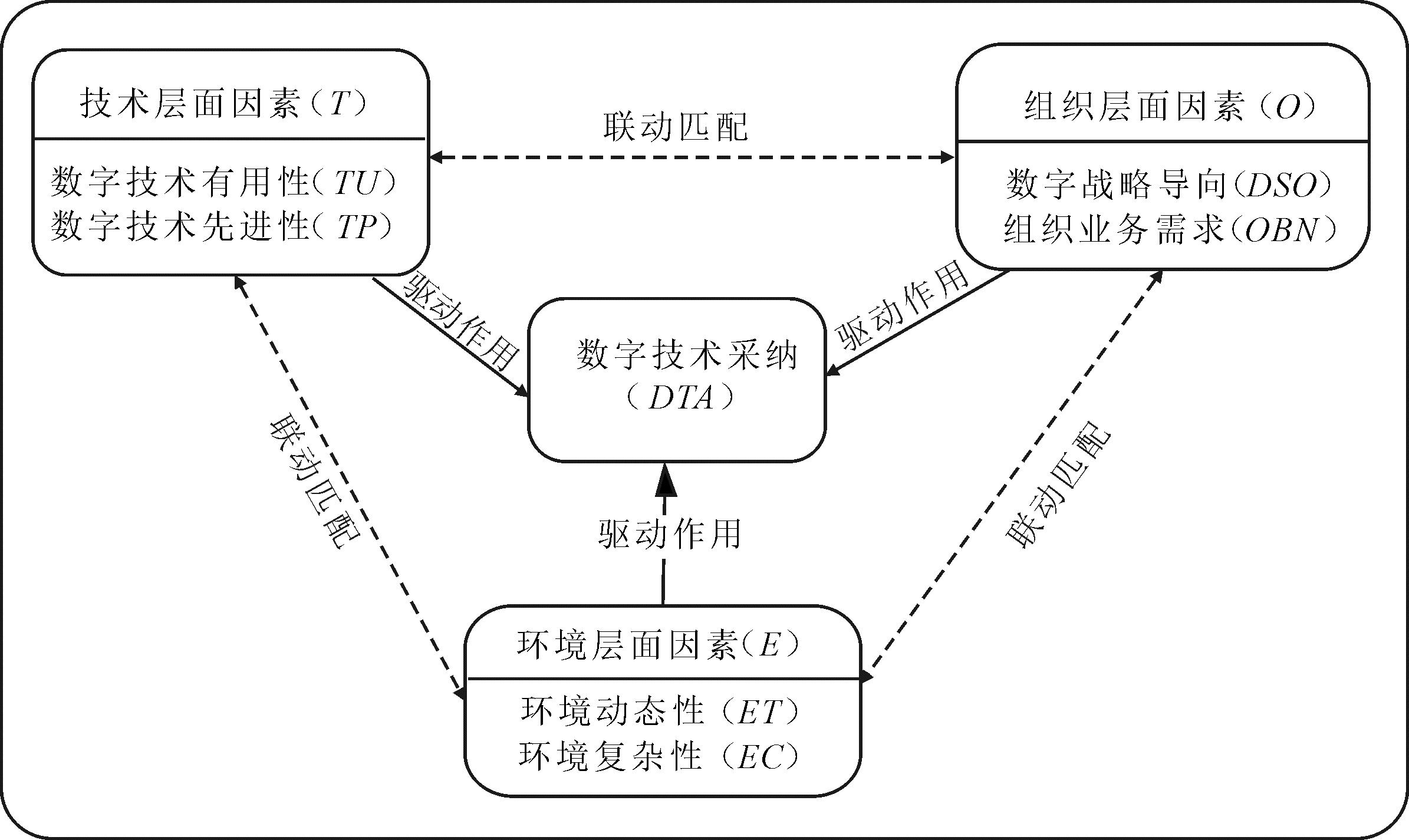

2.3.3 理论模型构建

在企业技术采纳相关研究中,常用的理论模型主要有技术接受模型和TOE模型。基于传统技术接受模型的理论研究中,影响因素主要为认知层面的感知有用性和感知易用性。基本的研究逻辑是,技术有用性与易用性感知会提高技术采纳程度(卢亭宇等,2020)。学者们将“有用性”“易用性”的相关研究扩展至企业层面,但以传统技术接受模型为基础的理论研究结果呈现出了差异化。有学者指出,基于传统技术接受模型的理论结果只在狭窄场景时成立,如个人层面的技术采用,且技术采用前不需要广泛的专业知识(Gallivan,2001;Fichman &Kemerer,1995)。有学者建议放弃传统的创新采用理论,或者将其与新方法相结合,以适应复杂情景(Gallivan,2001;Fichman &Kemerer,1995)。TOE模型从技术、组织与环境层面对企业技术采纳作出更全面的解释,它也是当前被广泛用于探讨组织技术采纳的常用理论。相比于传统技术接受模型,TOE模型研究对象从个体转向组织,并突破组织自身与外部环境的既有分类,关注技术特征对组织技术采纳行为或决策的影响。因此,本研究基于数字经济背景下制造企业数字技术采纳的特殊场景,运用扎根理论方法,识别企业采纳新技术的技术影响因素即技术先进性与技术有用性。尽管“技术先进性”与传统技术接受模型中的“易用性”存在较大区别,甚至可能存在对立(易用的技术不一定先进,先进的技术不一定易用),但企业不会因为技术不易用而不采纳,而更可能通过员工培训等方法解决“不易用”问题。相对于“易用性”“先进性”对企业更具吸引力,对企业采纳新技术的影响也更显著。而且“技术先进性”来源于深入制造企业访谈的一手资料,更能从技术层面揭示制造企业数字技术采纳的真实前因,也更符合当前制造企业对技术因素的现实考虑。基于此,本研究舍弃传统理论中的“易用性”概念,使用来源于一手资料的“技术先进性”概念。

基于访谈资料,运用扎根理论的三级编码方法,得出围绕核心范畴形成的故事线,其显示制造企业数字技术采纳受数字技术有用性、数字技术先进性、数字战略导向、组织业务需求、环境动态性及环境复杂性6个前因条件影响。由此可知,以净效应直接衡量企业数字技术采纳前因并不稳妥,需进一步考察上述多个因素的综合影响,探讨制造企业数字技术采纳的组态效应。由于这些前因分布于技术、组织与环境三个层面,符合当前广泛应用的TOE模型[19]应用条件,因而本文引入TOE模型,构建制造企业数字技术采纳驱动因素综合分析模型,如图1所示。

2.4 分析原则与理论饱和度检验

分析过程坚持编码一致性原则与持续比较原则:邀请2位管理学领域教授、2位具有质性研究经验的博士生共同参与编码过程并各自独立编码。针对编码过程中的争议和分歧,采用不断讨论方式,直至达成一致意见,确保所有范畴一致。同时,编码过程中反复比较访谈资料、概念、范畴,多渠道核实,确保资料、概念与范畴的内在一致性。此外,对编码结果进行一致性检验,Cohen'skappa系数大于0.8,表示编码通过一致性检验。

同时,采取基于另外4个案例企业资料及二手资料的交叉验证方式,对理论模型中包含的主范畴进行理论饱和度检验,当未有新概念、新范畴产生时,表示现有7个范畴在收集的13个案例中达到饱和,由此推断该模型达到理论饱和。

3 TOE视角下制造企业数字技术采纳驱动因素组态分析

3.1 变量赋值

根据fsQCA方法的常规做法,组态分析前对样本中的前因变量和结果变量进行校准,并采用四值法(0,0.33,0.67,1)进行赋值(杜运周等,2019),以表示变量数据在案例中的隶属度[24]。研究选取技术有用性(TU)、技术先进性(TP)、组织数字战略(DSO)、组织业务需求(OBN)、环境动荡性(ET)和环境复杂性(EC)作为前因变量,数字技术采纳(DTA)作为结果变量,探索其组态影响机理。例如,从多样性、规范性与集成性3个维度衡量数字技术采纳水平:若3个维度水平均高,则赋值为1;两个维度较高,赋值为0.67;一个维度较高,赋值为0.33;三个维度均低,赋值为0。

具体操作如下:首先,从案例企业资料中提取符合数字技术引入的影响对象,依据编码结果形成78个基础表格(13个案例企业×6个条件变量),并按条件变量影响程度排序。其次,邀请案例企业数字技术中心高管或深度参与人员对案例水平进行赋值,同时,通过行业协会邀请常务会员对变量水平赋值。对于赋值差异较大的变量,再次邀请企业高管和行业协会会员通过线上研讨达成共识,最终得到模糊隶属度取值。

3.2 数据分析

3.2.1 必要条件分析

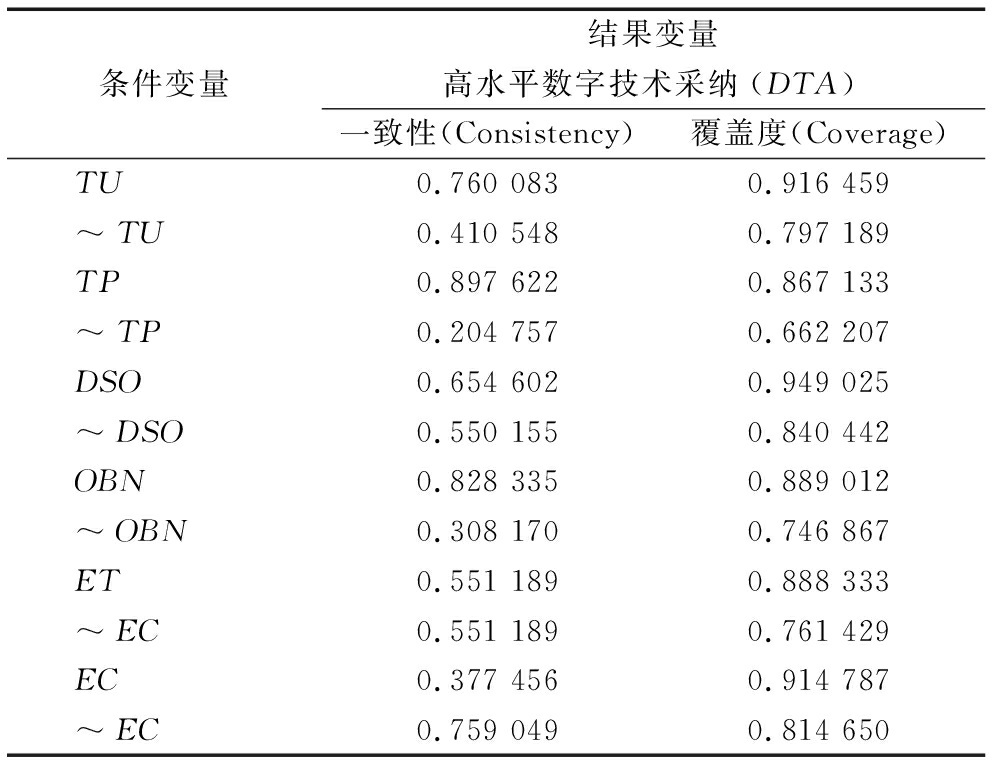

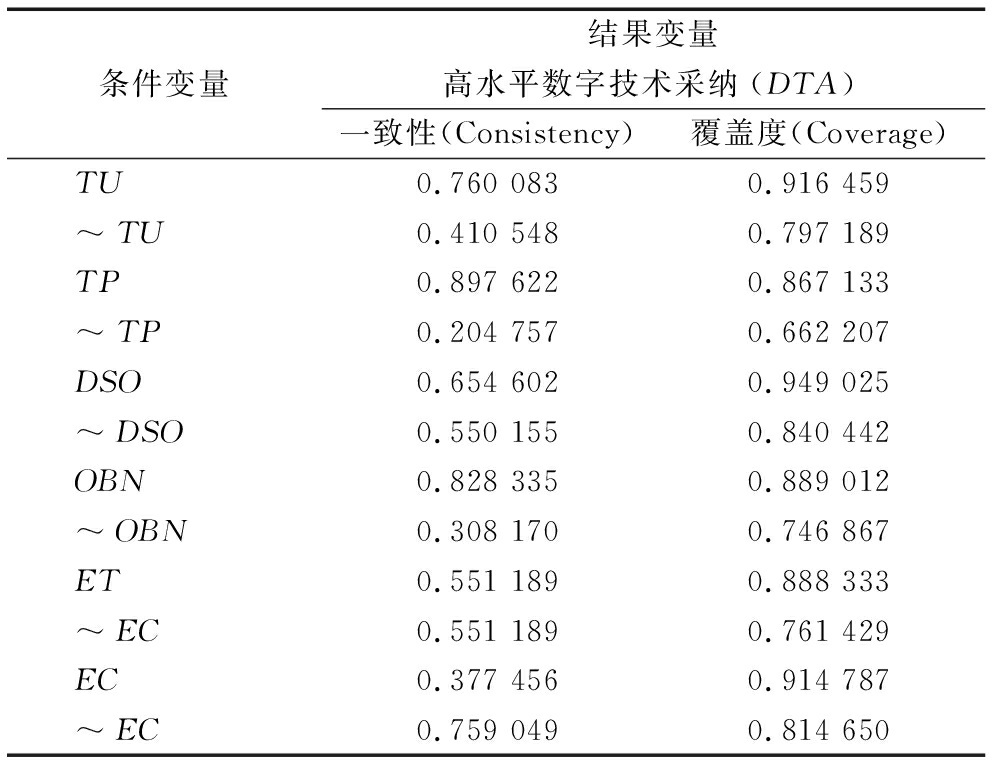

对单个变量进行必要条件分析,目的是保证研究变量均为引起结果的原因。当变量的一致性(consisitency)超过0.9时,说明该变量为结果产生的必要条件[25-26]。如表4所示,使用fsQCA 3.0软件分析得出6个前因条件的一致性水平均小于0.9,即单个条件对结果的解释性不足,未构成制造企业高水平数字技术采纳的必要条件。因此,需要从联动作用角度进行充分性组态分析,探究技术有用性、技术先进性、数字战略导向、组织业务需求、环境动荡性、环境复杂性6个前因条件对制造企业高水平数字技术采纳的复杂作用。

表4 单个条件必要性分析结果

Table 4 Necessity test results of single conditions

条件变量结果变量高水平数字技术采纳(DTA)一致性(Consistency)覆盖度(Coverage)TU 0.760 0830.916 459~TU 0.410 5480.797 189TP 0.897 6220.867 133~TP 0.204 7570.662 207DSO 0.654 6020.949 025~DSO 0.550 1550.840 442OBN 0.828 3350.889 012~OBN 0.308 1700.746 867ET 0.551 1890.888 333~EC 0.551 1890.761 429EC 0.377 4560.914 787~EC 0.759 0490.814 650

3.2.2 组态解分析

Ragin[27]认为,当特定组态与结果间的一致性大于或者等于 0.75 时,该组态就可视为结果产生的充分性条件。既有研究多以0.8为一致性阈值[28-29],当样本量规模较小时,一致性阈值可以适当提高。由于本研究样本量较小,进行制造业数字技术采纳前因条件组态分析时将一致性阈值设置为0.9。

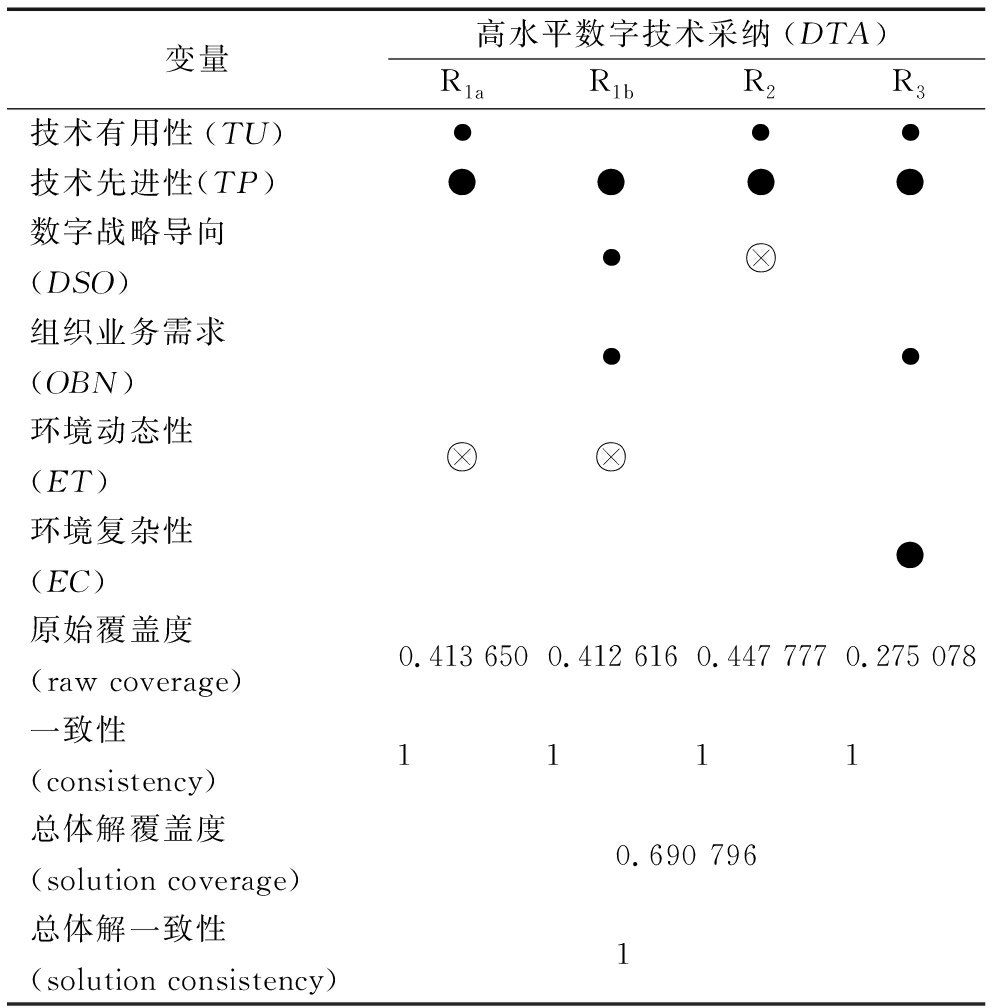

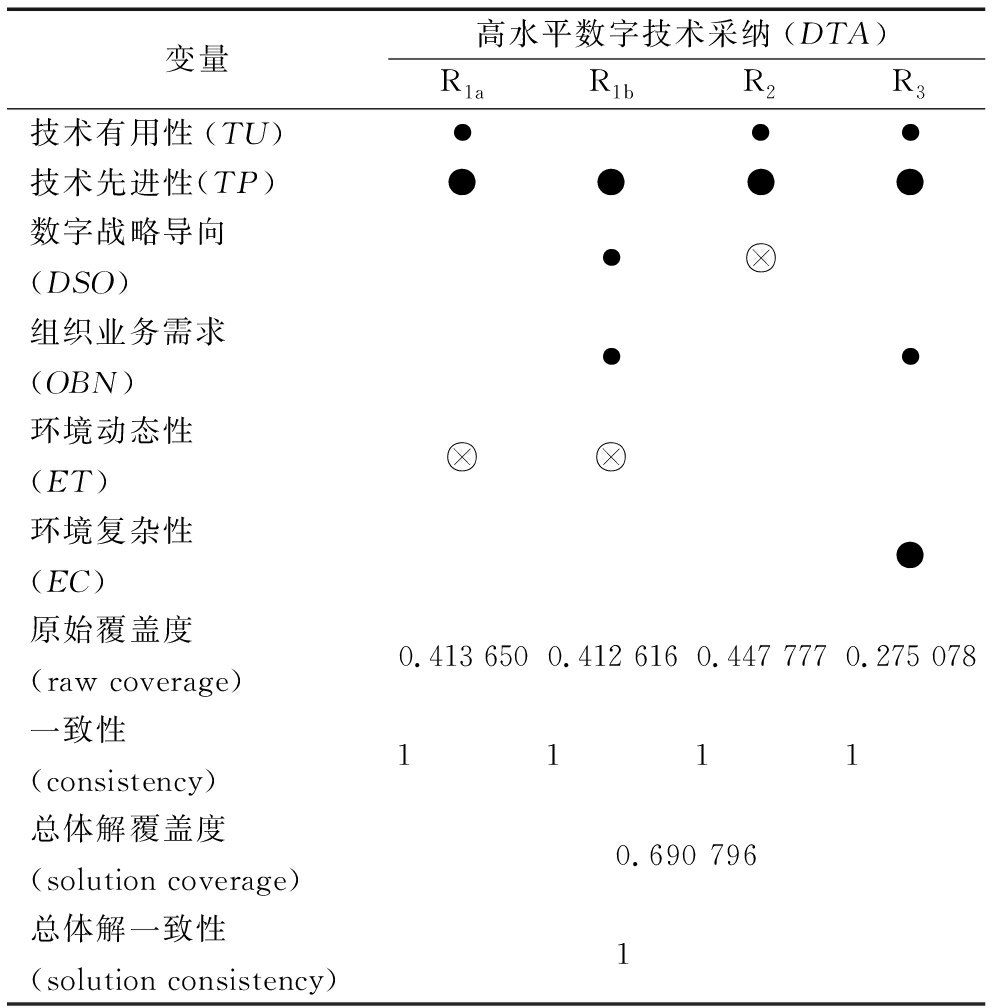

遵循主流研究做法[20,29-30],确定求解结果的核心条件(在简约解和中间解中同时出现)和辅助条件(仅在中间解中出现),共获得4种组态(R1a、R1b、R2、R3)。其中,R1a、R1b构成二阶等价组态,即它们的核心条件一样(Fiss,2011;杜运周等,2020)。本研究得到导致制造企业高水平数字技术采纳的条件组态,见表5。

表5 制造企业高水平数字技术采纳的条件组态

Table 5 Configurations high-level of digital technology adoption in manufacturing

变量高水平数字技术采纳(DTA)R1aR1bR2R3技术有用性(TU)●●●技术先进性(TP)●●●●数字战略导向(DSO)●组织业务需求(OBN)●●环境动态性(ET)环境复杂性(EC)●原始覆盖度(raw coverage)0.413 6500.412 6160.447 7770.275 078一致性(consistency)1111总体解覆盖度(solution coverage)0.690 796总体解一致性(solution consistency)1

注:●表示核心条件存在,⊗表示核心条件缺失;●表示辅助条件存在,⊗表示辅助条件缺失,空格表示该条件可存在亦可缺失

3.3 结果分析

在组态R1a与R2中,核心条件均是技术先进性(TP)、辅助条件均是技术有用性(TU),即两个组态的核心条件与辅助条件完全相同,因而将两个组态归为一类。考虑到上述两个条件均是技术层面影响因素,参照陶克涛等(2021)的研究,将R1a与R2命名为“技术牵引驱动型”。同理,组态R1b中的核心条件是技术先进性(TP)、辅助条件是数字战略导向(DSO)和组织业务需求(OBN),分别为技术层面和组织层面影响因素,因而R1b命名为“技术-组织双重驱动型”;组态R3中存在的核心条件为技术先进性(TP)和环境复杂性(EC),边缘条件为技术有用性(TU)和组织业务需求(OBN),包含了技术、组织与环境三个层面的影响因素,因而将其命名为“技术-环境-组织协同驱动型”。

3.3.1 单个条件分析

技术先进性(TP)作为核心条件出现在所有4种组态中,表明其对制造企业数字技术采纳具有重要影响。相比传统技术,数字技术系统具备专业优势,可增强后台功能、精准达成指标、实现标准化管理和智能识别预测。例如,德化县E9陶瓷有限公司通过引入数字化烧成系统,将人工烧成转变为自动化控制,利用程序设定自动完成烧成工序,实现陶瓷自动化生产。这不仅减少了因人为因素导致的产品爆坯、色泽不对等问题,降低了不良品率,而且保障了燃料充分燃烧和温度可控,实现节能降耗。此外,该系统可实时监控烧成过程并备份数据,确保控制过程与数据溯源,还能在出现故障或数据报警时及时排查和预警。

3.3.2 组态内分析

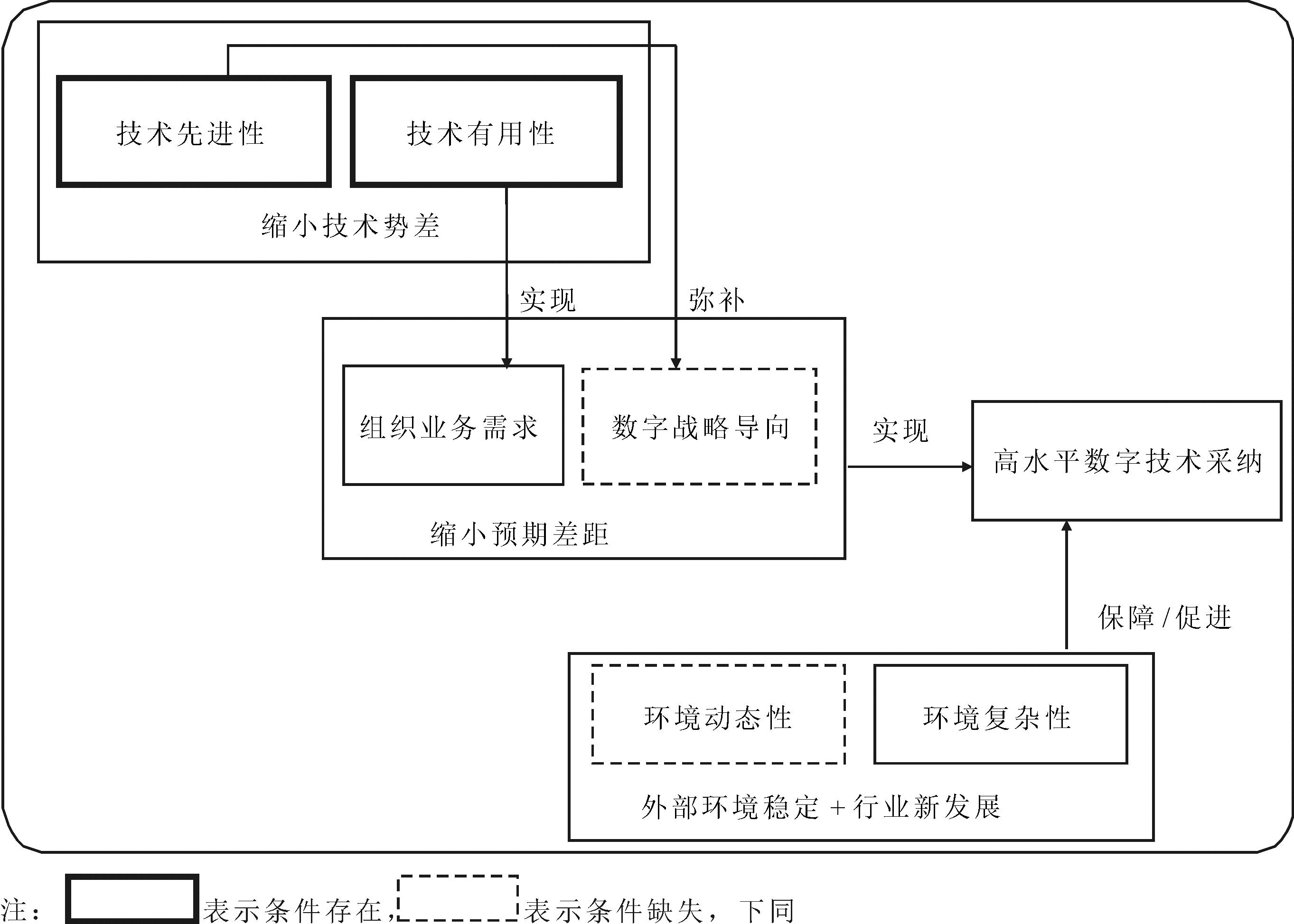

(1) 技术牵引驱动型。在组态R1a(TU*TP*~ET)和组态R2(TU*TP*~DSO)中,技术先进性(TP)为核心条件、技术有用性(TU)为辅助条件,组态R1a中的环境动态性(ET)缺失,表明企业处于非动态环境;组态R2中数字战略导向(DSO)缺失,表明企业被动采纳数字技术。数字技术在两种组态中均发挥关键驱动作用。其中,组态R1a可解释约41.37%的案例,表明企业外部环境稳定,顾客需求、产品需求或原料供应变化不大。数字技术凭借降本增效优势,满足企业业务需求,推动企业通过技术优化升级实现运营和经营的提质增效。组态R2可解释约44.78%的案例,是分布最广泛的路径。尽管企业未主动布局数字战略,但数字技术的功能优势仍吸引企业采纳。技术先进性甚至能突破数字战略导向缺失的制约,赋能企业应对新竞争环境。企业可通过外部引入技术弥补研发不足,缩小现状与目标差距,实现高水平数字技术采纳,具体作用过程如图2所示。

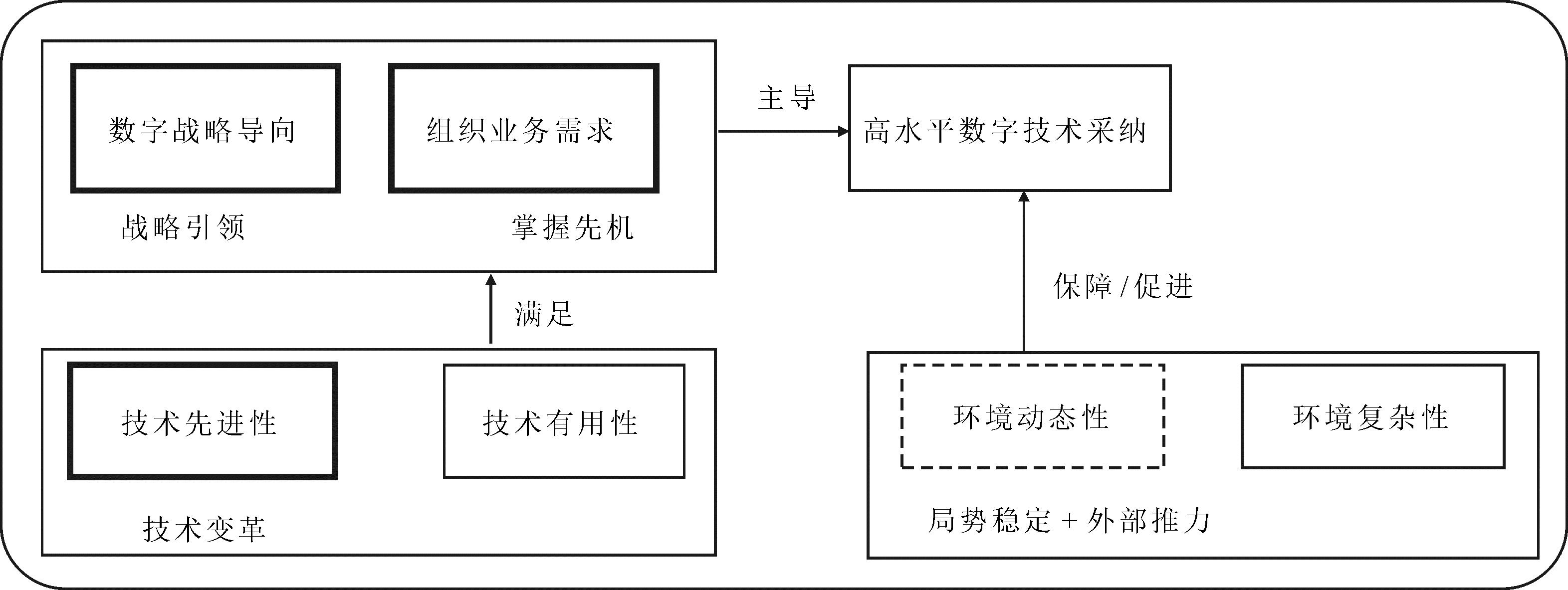

(2)技术-组织双重驱动型。在组态R1b(TP*DSO*OBN*~ET)中,技术层面的技术先进性为核心条件、组织层面的数字战略导向与组织业务需求为辅助条件、环境动态性为缺失条件。这意味着处于较稳定环境中的企业由于组织战略决策及发展需要,在技术先进性的吸引下采纳数字技术。组态R1b可解释约41.26%的案例,该组态表明在数字战略导向下为满足企业业务发展需求,企业高管从认知及行动上支持企业从时间、资金、资源等多维度投入,通过引入先进技术、推进企业技术变革,使企业掌握先机,率先引领行业发展趋势,在领域内获得主动权、话语权,因而呈现为高水平数字技术采纳,具体作用过程如图3所示。

(3) 技术-环境-组织协同驱动型。在组态R3(TU*TP*OBN*EC)中,技术层面的技术先进性(TP)和技术有用性(TU)、组织层面的组织业务需求(OBN)以及环境层面的环境复杂性(EC)共同作用,体现技术、组织与环境的协同驱动。其中,技术先进性和环境复杂性为核心条件,技术有用性和组织业务需求为辅助条件。组态R3可解释约27.51%的案例,该组态表明,当企业处于竞争激烈或竞争者强大的环境中时,环境复杂性会显著影响企业信息处理和应对策略。例如,在行业数字化趋势下,领跑企业率先采纳数字技术,上下游企业、合作伙伴和竞争对手纷纷跟进,其他企业为适应发展或生存竞争,也会引入满足业务需求的先进数字技术。通过采纳技术,企业对内实现业务协同与效率提升,对外实现与客户、供应商的紧密联结,树立数字化标杆形象。该组态展示了企业为应对外部竞争而引入数字技术的发展路径,其数字技术采纳更具针对性,同时充分考虑了技术有用性和先进性,呈现高水平采纳,具体作用路径如图4所示。

3.3.3 组态间分析

综合对比产生高水平数字技术采纳的不同组态路径,进一步分析得出:第一,技术层面影响要素(T)在制造企业数字技术采纳过程中发挥重要驱动作用。其中,技术先进性(TP)在高水平数字技术采纳的4条组态路径中均作为核心条件存在(组态R1a、R1b、R2和R3),由于组态计算的是组合情况,因而不能证明该条件是必要条件,只是说明这个条件与其它条件组合才能对结果发挥重要影响。此外,技术有用性(TU)在高水平数字技术采纳的3条组态路径中均作为辅助条件存在(组态R1a、R2和R3)。第二,组织业务需求(OBN)在制造企业数字技术采纳的整体过程中发挥组织层面要素(O)的主要作用。组织业务需求(OBN)在高水平数字技术采纳的2条组态路径中作为辅助条件存在(组态R1b和R3)。数字战略导向(DSO)在高水平数字技术采纳的R1b组态中作为辅助条件存在,但在组态路径R2中作为核心条件缺失。第三,环境层面影响因素(E)中的环境复杂性(EC)仅在高水平数字技术采纳的R3组态中作为核心条件存在,在其它组态中均可有可无,不作为主要影响因素,但环境动态性(ET)在高水平数字技术采纳的2条组态路径中均作为核心条件缺失(组态R1a和R1b)。

3.3.4 稳健性检验

本研究对制造企业高水平数字技术采纳的前因组态进行稳健性检验,将一致性阈值由0.9提高至0.95。结果显示,组态未产生变化。由此可见,本文研究结果稳健。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本研究运用多案例扎根分析和fsQCA方法,探究影响制造企业数字技术采纳的主要因素及作用机理,得到以下主要结论:

(1)影响制造企业数字技术采纳的6个主要因素分别为技术层面要素(T)即技术有用性(TU)和技术先进性(TP),组织层面要素(O)即数字战略导向(DSO)和组织业务需求(OBN),环境层面要素(E)即环境动态性(ET)和环境复杂性(EC)。

(2)必要性分析发现,技术、组织与环境三方面中的任意单一要素并不构成导致制造企业高水平数字技术采纳的必要条件。

(3)组态分析表明,企业高水平数字技术采纳的驱动模式有3种,分别为“技术牵引驱动型”、“技术-组织双重驱动型”与“技术-环境-组织协同驱动型”,其中,“技术牵引驱动型”中的组态R2分布最普遍。

(4)在数字技术先进性为核心条件、技术有用性为辅助条件时,作为缺失条件的组织数字战略导向与环境动态性具有替代关系;作为非核心要素的数字战略导向和组织业务需求存在于各组态中,但数字战略导向可作为核心要素缺失影响企业高水平数字技术采纳;环境层面的核心要素体现为环境动态性缺失及环境复杂性存在,但无法单独影响企业高水平数字技术采纳。

(5)横向对比分析发现,技术层面因素是驱动企业数字技术采纳的重要元素,且技术先进性作用大于技术有用性,组织层面因素和环境层面因素均在不同路径中发挥作用,这为制造企业灵活制定数字技术采纳策略提供了依据。

4.2 研究贡献

本文将扎根理论与fsQCA方法相结合,基于TOE框架进行制造企业数字技术采纳驱动因素的组态研究,丰富和拓展了制造企业数字技术采纳研究工具。理论贡献如下:

(1)突破技术接受模型的二元认知框架,揭示技术先进性核心作用。相较于传统模型强调的感知有用性和易用性(卢亭宇等,2020),本研究发现技术先进性作为关键驱动力,在四类组态中均发挥核心作用。当前制造业已形成技术先进性共识,企业更倾向通过培训等措施克服技术复杂性,而非因“不易用”而放弃先进技术。针对企业痛点的解决能力显著提升技术采纳决策,因此,构建“技术有用性+先进性”的双维解释框架更具现实解释力。

(2)拓展TOE框架应用边界,构建多因素交互机制。本文突破既有研究的单因素分析范式,通过整合技术、组织、环境三层面要素(如竞争对手、客户[10,12]、政府和服务提供商等合作伙伴支持[11]),验证多变量组合的等效路径,响应学界对复杂因果关系研究的呼吁(Mikalef et al.,2019);基于Tornatzky等[17]的TOE模型,揭示多重条件协同驱动技术采纳的作用机制,为解构企业技术决策的“黑箱”提供新视角,增强TOE框架在因果复杂性研究中的解释效度。

4.3 管理启示

基于数字经济背景下制造企业数字技术采纳的现实需求,本研究得出如下管理启示:①强化战略前瞻性,统筹内外部要素协同,规避碎片化决策导致的响应迟滞;②优先评估技术先进性/有用性双维价值,加速技术系统迭代升级;③加大组织数字战略投入,构建系统化转型支撑体系;④前瞻布局转型技术,动态应对环境变化以获取行业话语权;⑤基于发展阶段适配驱动模式,实现精准的技术匹配。

4.4 研究局限与展望

本研究尚存在如下局限,未来有待深入探究:第一,基于13家制造企业访谈资料,通过归纳得到实现高水平数字技术采纳的6个驱动因素,但对于具有独特性的优秀案例可能缺乏更信服的解释力。未来可以聚焦优秀的标杆企业进行更细粒度的案例研究,为领跑企业提供更具借鉴性的理论启示。第二,本文在组态分析时运用的是小样本,识别出导致制造企业高水平数字技术采纳的不同组态,未来可以通过大样本问卷调研,进一步验证本文研究结论的可靠性,为制造企业数字技术采纳提供更精准的分析与指导建议。

参考文献:

[1] HANELT A, BOHNSACK R, MARZ D, et al. A systematic review of the literature on digital transformation: insights and implications for strategy and organizational change[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(5): 1159-1197.

[2] 于淼, 刘铭基, 赵旭. 企业数字化转型需要什么样的“领航员”: 基于机器学习方法的考察[J]. 中国软科学, 2024,39(5): 173-187.

[3] WHYTE J. How digital information transforms project delivery models[J]. Project Management Journal, 2019, 50(2): 177-194.

[4] JUN Y, XIAN S X. Research on landscape design based on digital technology[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 165: 12071.

[5] WANG S, LI C. The research status and evolution trend of digital technology in the international construction industry[J]. Journal of Information Technologyin Civil Engineering and Architecture, 2022, 14(3): 16-25.

[6] TIAN G N, LI B, CHENG Y. Does digital transformation matter for corporate risk-taking[J]. Finance Research Letters, 2022, 49: 103107.

[7] GOLDFARB A, TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3-43.

[8] HAENLEIN M, KAPLAN A. A brief history of artificial intelligence: on the past, present, and future of artificial intelligence[J]. California Management Review, 2019, 61(4): 5-14.

[9] MARION T J, FIXSON S K. The transformation of the innovation process: how digital tools are changing work, collaboration, and organizations in new product development[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021, 38(1): 192-215.

[10] ZAMANI S Z. Small and medium enterprises (SMEs) facing an evolving technological era: a systematic literature review on the adoption of technologies in SMEs[J]. European Journal of Innovation Management, 2022, 25(6): 735-757.

[11] MAROUFKHANI P,WAN ISMAIL W K,GHOBAKHLOO M.Big data analytics adoption model for small and medium enterprises[J].Journal of Science and Technology Policy Management, 2020, 11(4): 483-513.

[12] HASAN SALAH O, ZAWIYAH MOHAMMAD YUSOF P D, MOHAMED D H. The adoption of CRM initiative among Palestinian enterprises: a proposed framework[J]. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 2019, 14: 367-403.

[13] ZHU L, THATCHER S. National information ecology: a new institutional economics perspective on global ecommerce adoption[J]. Journal of Electronic Commerce Research, 2010, 11(1): 53-71.

[14] 邵剑兵, 李娜. “迷雾中重生”: 多重绩效反馈与企业数字化投入[J]. 研究与发展管理, 2023, 35(5): 29-43.

[15] GOMEZ J, VARGAS P. The effect of financial constraints, absorptive capacity and complementarities on the adoption of multiple process technologies[J]. Research Policy, 2009, 38(1): 106-119.

[16] WOODSIDE A G. Moving beyond multiple regression analysis to algorithms: calling for adoption of a paradigm shift from symmetric to asymmetric thinking in data analysis and crafting theory[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(4): 463-472.

[17] TORNATZKY L G,FLEISCHER M,CHAKRABARTI A K.The processes of technological innovation[M]. America:Lexington Books, 1990.

[18] ZHU K, DONG S T, XU S X, et al. Innovation diffusion in global contexts: determinants of post-adoption digital transformation of European companies[J]. European Journal of Information Systems, 2006, 15(6): 601-616.

[19] 张亚莉, 李辽辽, 常楠. 从准备到扩散: 颠覆性技术的组织引入[J]. 科技进步与对策, 2025,42(4):1-11.

[20] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

[21] BRYANT A. Grounded theory and grounded theorizing: pragmatism in research practice[M].New York:Oxford University Press,2017.

[22] GLASER B, STRAUSS A. Grounded theory: the discovery of grounded theory[J]. Sociology the Journal of the British Sociological Association, 1967, 12(1): 27-49.

[23] 李玲, 陶厚永. 山寨模式形成动力机制及其对国产品牌的启示[J]. 科研管理, 2013, 34(2): 112-119.

[24] 寿柯炎, 魏江, 刘洋. 后发企业联盟组合多样性架构: 定性比较分析[J]. 科学学研究, 2018, 36(7): 1254-1263.

[25] RAGIN C C, FISS P C. Net effects analysis versus configurational analysis: an empirical demonstration[J]. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, 2008, 240: 190-212.

[26] 夏鑫, 何建民, 刘嘉毅. 定性比较分析的研究逻辑——兼论其对经济管理学研究的启示[J]. 财经研究, 2014, 40(10): 97-107.

[27] RAGIN C C. Set relations in social research: evaluating their consistency and coverage[J]. Political Analysis, 2006, 14(3): 291-310.

[28] SCHNEIDER M R, SCHULZE-BENTROP C, PAUNESCU M.Mapping the institutional capital of high-tech firms: a fuzzy-set analysis of capitalist variety and export performance[J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(2): 246-266.

[29] 杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度——基于制度组态的分析[J]. 管理世界, 2020, 36(9): 141-155.

[30] 钱丽萍, 王懿瑶. 如何让B2B企业的内容营销更有效——基于微博数据的组态分析[J]. 南开管理评论, 2024, 27(2): 204-215.

(责任编辑:胡俊健)