0 引言

近年来,大数据、人工智能、云计算等数字技术的发展为各行业带来巨大变革。数字技术的连接性、可编辑性和可扩展性促使创新模式从产品导向向用户需求导向转变,且能降低企业运行成本、提高创新效率以及支持企业业务流程补充与开发。数字技术普及对平台匹配参与者和实现价值创造产生了强大的颠覆性推力,全方位、多角度、全链条重构平台传统业务模式、商业模式等[1],催生出数字经济下具有典型组织结构与商业模式的数字平台,凭借灵活性、开放性及可供性等特征,数字平台日益凸显出其对于促进经济社会发展的作用。

数字平台涉及不同参与方(如用户、供应商),且包含技术元素(软件和硬件)以及相关组织流程和标准[2],具有多方参与、技术属性突出且技术与制度、市场等社会要素相互作用的特征[3],可通过交互组件、标准化接口支持平台经济和社会活动,促进知识和资源互补,进而创造价值并推动创新发展。但数字平台快速发展面临多变(Volatility)、不确定(Uncertainty)、复杂(Complexity)和模糊(Ambiguity)的商业环境,也称为VUCA环境(马鸿佳和林樾,2023)。数字平台通过不断打破边界壁垒并构建灵活的资源、惯例和结构组合以实现快速迭代创新(Saadatmand 等,2019),进而在维持长期稳定发展的同时塑造独特竞争优势(McIntyre 等,2021)。善于迭代创新的数字平台通常具备更高的效率,也拥有更强的洞察力、更好的行业适应性、更坚韧的生命力和更持续的创新能力。

尽管迭代创新强调迅速行动、持续改进,其是数字平台应对VUCA环境的有效创新模式(Baum &Bird,2010;张腾和朱晓红,2022),但现有研究在阐释数字平台迭代创新驱动机制时存在如下不足:第一,已有文献未充分整合数字平台迭代创新多元驱动因素。如基于知识来源视角的研究重点关注用户与供应商知识对迭代创新的影响[4-5];基于用户行为视角的研究重点关注用户评论或评分对迭代创新的影响[6-7];基于平台特征视角的研究侧重于平台组织属性对迭代创新的影响[8]。数字平台价值创造和创新与平台技术、社会因素的交互紧密相关,但已有文献对数字平台迭代创新前因条件的研究不够全面,未充分揭示数字平台迭代创新驱动机制。第二,已有文献实证分析方法比较单一。无论是知识来源视角、用户行为视角还是平台特征视角研究均采用回归分析方法,验证特定因素与迭代创新之间的直接因果关系,难以捕捉到非线性、非对称以及交互作用等复杂因果关系。

因此,本文从数字平台特性出发,基于社会技术系统理论提炼数字平台技术与社会范畴中的关键因素,将各关键因素纳入“社会—技术”联动效应框架,并采用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法,深入探究由数字平台技术与社会范畴5个前因条件形成的不同组态驱动数字平台迭代创新的作用机制,以期为数字平台实现敏捷、持续的迭代创新提供参考。

1 理论基础与框架构建

1.1 社会技术系统

社会技术系统(Socio-Technical System,STS)概念于1951年提出,强调组织技术和人的因素的最佳组合,用以组建工作群体、培育组织氛围。广义上的社会技术理论是指用于探究组织技术和社会要素,并揭示其相互作用与依赖性的一组理论和概念。综合技术社会学、演化经济学、制度理论和创新系统理论,社会技术系统包括社会和技术两个子系统。其中,社会系统涉及人类属性与社会关系(如价值观、态度、人与人之间的关系等),技术系统则强调将投入转化为产出有关的任务、技术和运作流程[9],系统整体表现受到两个子系统的共同影响(Sony &Naik,2020)。技术发展与社会活动复杂化意味着需从技术与社会系统两方面综合考虑,仅将数字技术视为单一技术而非与社会系统相联系的技术,是导致大量数字系统失败的原因(Haula &Agbozo,2018)。社会技术系统理论关注复杂系统中技术和社会因素相互作用产生的深远影响,为研究数字技术与社会活动的共同作用提供了分析框架[9-10]。

社会技术视角下,数字平台是指拥有数字基础设施、模块化架构与标准化接口并配备相关组织流程和标准[2],能够连接不同参与方群体并支持参与方交互以及产品交易的双/多边平台[3]。数字平台以可交互组件与标准化接口支持经济和社会活动、促进知识和资源互补、创造价值并推动创新,具有多方参与、技术要素与社会要素相互作用的特征[3],是一个动态演化的社会技术系统。因此,社会技术系统理论为更全面理解数字平台本质、运作机制和创新机理提供了较完备的理论框架,对于分析数字平台迭代创新具有较好的适用性。

1.2 迭代创新

基于对迭代创新(Iterative Innovation,II)全流程的分析,相关学者从软件产品开发过程角度指出迭代创新是花最少力气、最短时间经历一次“开发—测量—认知”的循环[11],每次循环均包含产品原型、测试、分析和改进等具体环节[12]。随着研究的不断深入,管理学领域的迭代创新融入快速迭代与用户互动等观点,部分学者从快速迭代视角出发,指出迭代创新是企业为加快创新速度,以最小成本和最低风险,通过多次迭代升级提高产品性能的一种创新模式[8]。还有部分学者从用户互动视角指出迭代创新是企业采取“小而快”的创新模式,用极简的原型和较小的更迭快速进入市场,与用户进行深层次互动,进而获得经用户证实的认知过程[11]。综上,可归纳出迭代创新具有用户参与、持续改进、迅速行动、短迭代、频繁发布等特点[11-12]。在数字平台情境下,本文认为迭代创新是指积极倾听和理解用户与供应商的反馈,快速、持续地对平台功能服务、解决方案、技术轨道、商业模式等进行迭代优化,通过小而快的迭代来响应市场变化和满足用户需求。

1.3 数字平台技术因素与迭代创新

技术角度下数字平台是技术扩展的基础,数字基础设施和模块化架构是数字平台最为突出的技术特征(Boudreau,2010;Karhu 等,2018)。多样化数字基础要素耦合支撑数字平台运行(Tiwana,2013;刘汕等,2022),也定义了其数字化的本质。技术范畴的前因条件聚焦于数字化导向与产品模块化两个关键技术特征在迭代创新过程中对优化资源配置、增强系统灵活性的作用(Radicic等,2023;余东华等,2024)。一方面,数字化导向作为一种自上而下的战略指导,与平台数字基础设施建设、技术投资决策、数字技术水平存在紧密联系,从整体角度反映数字化对迭代创新的影响。另一方面,模块化架构通过降低各子系统间的相互依赖(Ulrich,1995),在实现数字平台系统功能的同时不增加复杂性或使复杂性更易于管理,有利于协调与整合内外部资源,并通过分散大规模创新来提高创新效率、降低创新成本。Tiwana等(2010)指出,模块化架构对渐进式创新具有正向影响。模块化架构赋予数字平台高度灵活性与可扩展性,产品模块化体现了产品模块划分、界面标准化程度等对迭代创新的影响。

1.3.1 数字化导向

数字化导向(Digital Orientation,DO)是一种回应数字技术变革的新型战略导向。基于对技术导向型战略的发展和延伸,数字化导向描述了数字平台对于理解和实施数字技术的主动性及承诺,被界定为以数字化为核心战略,将数字技术与现有业务相融合,以及应用数字技术开发创新功能、服务和解决方案的计划[13]。数字化导向反映平台通过抓住数字技术机遇来实现持续竞争优势的战略定位(Wang等,2024)。数字化导向较强的数字平台对数字技术具有较强的采纳意愿,并倾向于将数字技术嵌入到已有技术、产品或服务中,抑或提供数字化解决方案[14]。

依托数字技术的显著优势,数字化导向引导数字平台建立数字化关系,赋能创新主体、过程和结果并创造价值(Ardito等,2021;Manjunath等,2024;Ranjan,2024),进一步创造显著竞争优势(Bonetti等,2023)。数字化导向强调数字技术的核心地位以及数字化创新意愿,有利于数字平台增强数字技术基础,促进平台服务、功能、解决方案的快速迭代创新;此外,数字化导向有利于更好地获取和利用用户需求信息,促进围绕用户需求的持续迭代创新。

1.3.2 产品模块化

Ulrich(1995)提出产品模块化(Product Modularity,PM)的概念,即以用户需求分析为起点,通过最小化模块之间的相互依赖性和最大化模块内部的关联性来设计“近似可分解性”结构,并形成接口标准化、功能独立、可互换的模块,通过混合匹配来获得新配置且不损失系统功能或性能。数字平台情境下,产品模块化描述了将产品分解成标准化、松散耦合模块的程度[15]。作为一种避免模块间强大相互依赖关系的设计策略,模块化架构利用独立的子系统来开拓产品或业务,本质上是诸多独立模块的相互整合。每个模块都有相应设计规则和功能安排,在一定自由度内各个模块既可按照既定规则和标准独自创新,也可任意组合,以集成方式运行[16]。

为抓住创新机会,数字平台需要丰富的产品知识来灵活改变产品模块与架构,利用标准化手段对模块进行配置和组合以整合资源(Lunnan等,2019)。数字平台清楚了解产品架构对于响应多样化需求十分重要(Rajala等,2019),其优良的模块化架构设计能够调动和激励各模块的独立创新,并通过标准化界面和平台规则对各模块进行整合。高度产品模块化以快速、较低的成本从现有模块与新模块组合中派生出产品变体[15],有助于增强创新活动的灵活性与敏捷性;同时,数字平台对产品模块化架构的清晰理解有助于开发具有针对性的解决方案(Schaarschmidt等,2018)。通过标准化接口和松散耦合的模块设计,产品模块化能降低模块间的依赖性,使得单个模块可独立作出更新或改进,有利于提高模块内部迭代创新效率,降低试错成本;此外,产品模块化还允许平台在模块之间进行灵活调整与组合,可最大程度上简化模块间协调和迭代创新流程,有利于数字平台快速、持续迭代创新。

1.4 数字平台社会因素与迭代创新

数字平台连接多元主体实现价值创造,其迭代创新深受多种社会因素的影响。本文整合市场和组织视角下数字平台的特征与作用,聚焦与两个视角密切相关的社会范畴前因条件,包括对应市场视角下的平台开放性以及对应组织视角下的数据执行力与关系治理。首先,市场视角研究认为数字平台是聚集双/多边参与者并支持直接交易和交互的市场,关注中介作用和网络效应(Eisenmann等,2010;Hagiu,2014)。平台开放性是数字平台提高网络效应和获取迭代创新所需外部资源的关键(Iansiti等,2004;王节祥等,2022),对开放性的权衡在迭代创新驱动机制探讨中不可或缺。其次,组织视角研究着眼于数字平台参与者交互及其社会活动,关注数字平台的创新与治理作用(Boudreau,2012;Parker 等,2017)。在创新作用方面,数字平台集成海量交易、互动数据,包含有关趋势预测、因果归纳及行动优化的重要信息(Ghasemaghaei等,2019),需要采取有效的组织行动来充分利用这些信息。数据执行力体现数字平台将数据洞察转化为实际行动的组织能力,架起机会识别与创新行动之间的“桥梁”,有可能会对迭代创新产生实质性影响。在治理作用方面,数字平台的社会互动特性、迭代创新遵循用户导向原则,两者相互呼应,强调数字平台通过关系治理维护共创关系、促进资源整合与信息交流的重要性(刘汕等,2022)。基于关系治理实现良性互动和信任是用户与供应商等在数字平台迭代创新中主动参与及共同创新的基础,对于连接海量参与者的数字平台而言,更需要强调关系治理的重要性。

1.4.1 数据执行力

广义上的大数据管理能力是指利用数据为组织提供业务见解,感知和抓住机会,从而从大数据中创造价值的能力[17]。具体而言,战略层面上的大数据管理能力提供愿景和资源,运营层面上的大数据管理能力将战略业务理念转化为实际行动[17-18]。数据执行力(Data Execution,DE)作为运营层面的一种大数据管理能力,是指组织将数据洞察转化为实际行动的能力[17],如基于数据发现新机会、增加用户使用或支付意愿从而创造价值的能力。现有文献主要强调大数据分析能力(Wamba 等,2017),但大数据的真正价值在很大程度上取决于其执行能力[18]。对数据作出快速行动、提出解决方案意味着结构变革、流程变革和思维方式变革[18],因此数据执行力对创新活动具有更加实质性的影响。

数据执行力既有利于识别价值创造机会[18],又架起机会识别与价值创造之间的“桥梁”。随着数据执行力的提升,数字平台能够加强对市场趋势和用户活动的掌握,增强对市场变化的快速识别和响应,从而加速创新想法验证,缩短迭代创新周期。此外,具有较高数据执行力的数字平台能够有效对各参与方产生的数据进行吸收、利用并转化为创新行动,通过实时反应和灵活调整策略推动持续性迭代创新。

1.4.2 平台开放性

平台开放性(Platform Openness,PO)是衡量平台边界渗透程度的重要指标,具有从完全封闭到完全开放的连续统一体结构。从资源视角看,平台开放性是平台资源和技术被自由使用、修改、开发、商业化的程度(Broekhuizen等,2019),扩大对外开放性能够扩充平台资源库、提升创新多样性和可能性。从平台参与者视角看,平台开放性程度越高,由平台连接的不同参与者越容易访问和接触平台[19],并提高外部参与者加入平台、与平台合作、为平台作出贡献的可能性。当面向供应商的平台开放性提高时,平台会减少对供应商的限制和监控力度;而面向用户的平台开放性提高则意味着平台更加允许用户参与平台业务流程并创造价值(Ondrus等,2015;Karhu等,2018)。

当平台开放性水平较高时,意味着用户与供应商的准入门槛降低,此时平台能够扩大网络规模并提升同边与跨边正反馈网络效应,进而提高平台交易和创新效率[12,20]。这有利于用户与供应商参与平台价值创造,为数字平台迭代创新提供创意和想法,实现市场潜力和创新潜力的最大化。随着平台开放性提高,更大规模的用户和供应商群体有利于数字平台开展多次测试、反馈和改进循环,从而加速迭代创新;此外,平台开放性通过降低准入门槛,增加用户和供应商多样性与数量,为数字平台带来更广泛的创意、知识和技能,有利于数字平台实现持续性迭代创新。

1.4.3 关系治理

关系治理(Relationship Governance,RG)主要聚焦于社会关系中的人际交互,而非制度构建或合约缔结关系(吴炯和胡羽衡,2022)。平台情境下的关系治理不局限于平台与交易伙伴间的互动,而更多关注数字平台作为中介如何促进两种或两种以上主体之间的直接互动(Pera等,2016),以及主体之间的关系演化和治理[21]。作为一种软性治理方式,关系治理强调通过信任、承诺、协调和联合等方式解决问题,描述了数字平台为增加信任、降低参与者机会主义风险、创造和谐氛围与环境以及建立嵌入式社会关系所作的努力[22]。关系治理是形成网络效应、保障平台发展的关键(Wei等,2021)。

对于连接海量用户与供应商的数字平台而言,高水平关系治理意味着参与者之间能够通过灵活协调和频繁沟通建立信任,这种基于信任的良性关系能进一步促进各参与方对平台的信任与依赖,为参与者在平台创新活动中主动参与和贡献提供必要的情感支撑并促进资源快速交换[23]。Clauss &Spieth(2016)的研究表明,关系治理对用户与供应商联合创新绩效提升具有促进作用。通过建立信任和共同目标,关系治理能够优化数字平台内部人际交互关系,促进迭代创新过程中各方资源交换,加速迭代创新;此外,高水平关系治理能够创造良好的市场环境和创新氛围,有利于用户和供应商主动参与平台创新活动,推动数字平台持续迭代创新。

1.5 “社会—技术”联动效应与迭代创新

社会技术系统理论的核心命题在于,技术系统与社会系统的动态耦合是组织效能提升与创新的关键驱动力(Trist &Bamford,1951)。在数字平台情境下,这种联动效应表现为技术要素与社会要素的深度嵌套和协同演化,二者并非简单的线性叠加关系,而是通过互补与互构交织形成创新合力(Leonardi,2011)。例如,互补性体现为技术系统通过模块化架构降低创新复杂性,为社会系统中参与者协作提供技术基础设施;社会系统则通过平台参与者交互为技术系统迭代提供方向指引(Tiwana 等,2010)。互构性体现为数字技术应用会重构平台参与者交互模式(如实时数据共享),而社会网络中涌现的新需求(如个性化服务)则能促使技术系统的适应性改进(Zammuto等,2007)。

现有研究初步探讨“社会—技术”联动效应对企业创新的影响。Dabic等(2023)的研究表明,数字化转型和组织吸收能力结合可构建强大的创新生态系统,其中数字化转型能促进外部知识获取和共享,而吸收能力使企业能够有效吸收这些知识并将其应用于创新过程;Xing等(2023)的研究表明,中国制造商实现卓越创新绩效取决于数字化转型、双元创新、企业规模等多项技术与社会因素的协同;王忠等(2023)基于组态分析得出技术—组织协同型组态,验证人才基础这一组织特征与企业技术水平对制造企业数字化创新的协同效应;李继承和周芳(2024)基于知识基础观、动态能力理论和双元创新理论,运用层级回归分析模型解析技术—组织联合情境对制造企业双元创新的影响机制。虽然现有研究讨论企业技术—组织因素协同,但未明确提出或阐释“社会—技术”联动效应对企业创新的影响机制。数字平台创新活动具有更广泛的社会意义,除平台自身组织因素外,其他参与方等社会因素对于创新同样重要。因此,本文基于社会技术系统理论构建“社会—技术”联动效应框架,以更加全面、系统地分析迭代创新驱动机制,从而有效驱动数字平台迭代创新。

1.6 研究框架

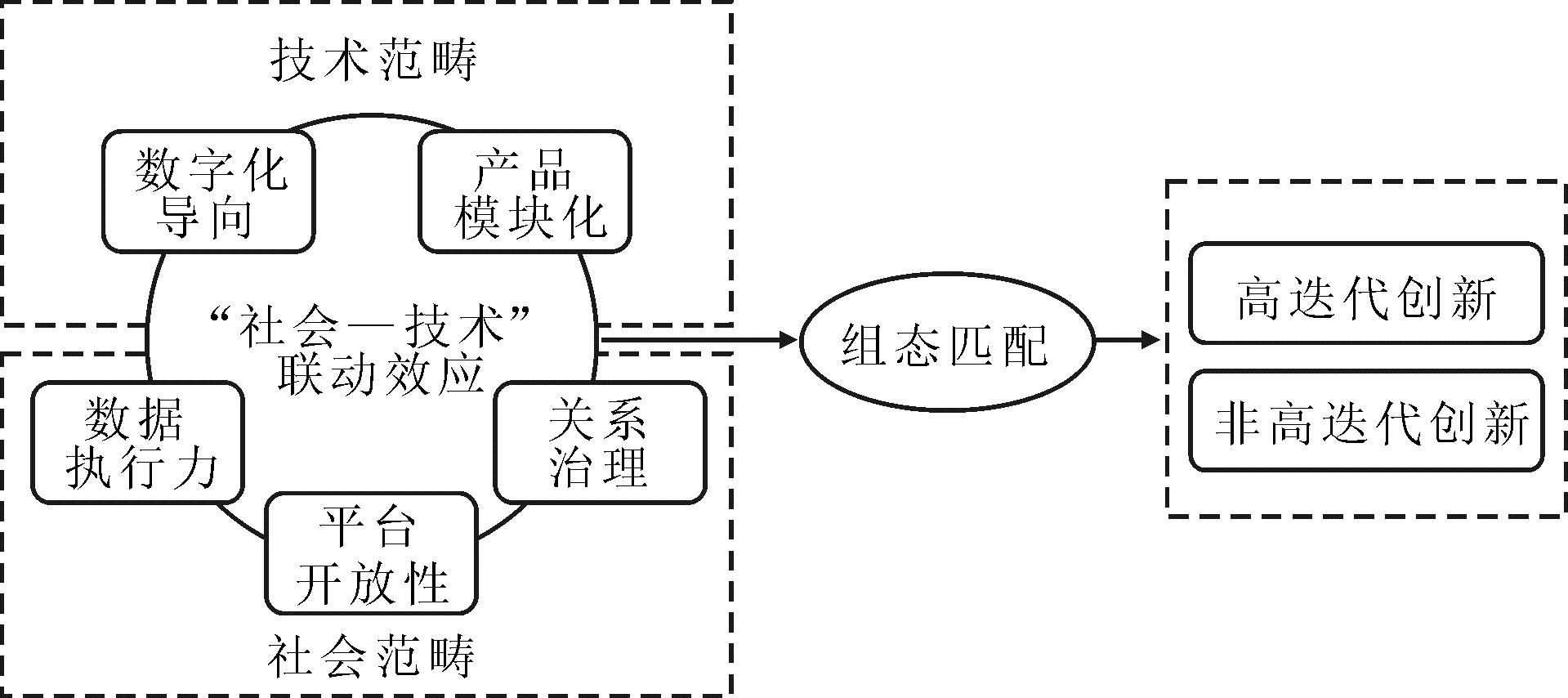

数字平台作为兼具技术属性和社会属性的复杂系统[3],其迭代创新表现受技术与社会两个子系统的共同影响(Sony &Naik,2020)。在技术范畴中,数字化导向促使平台在业务流程和解决方案中更倾向于采纳和应用数字技术[14],为迭代创新提供技术支持和动力;产品模块化则允许以较低成本进行快速迭代,通过标准化接口和松散耦合的模块设计,提高迭代创新灵活性和效率(Tiwana 等,2010)。在社会范畴中,数据执行力作为一种组织能力,会强化数据对数字平台决策和行动的支持力度,迅速对市场变化作出响应[18];平台开放性通过降低用户和供应商准入门槛,扩大规模与多样性,为迭代创新注入更多创意和资源(Iansiti &Levien,2004);关系治理则通过建立信任和共同目标来优化人际交互关系,减少摩擦[22],促进迭代创新过程中用户与供应商的主动参与。

总体而言,技术因素为驱动迭代创新提供更高效的工具,而社会因素则确保迭代创新方向正确性、可持续性和实施效率。只有技术与社会因素有效联动匹配,才能最大化激发数字平台创新潜力,驱动快速、持续的迭代创新。从组态视角出发,可以更加全面地理解这些因素的相互作用,以及它们在数字平台迭代创新驱动机制中形成的复杂关系。社会技术系统理论强调技术与社会系统基于互补与互构形成的创新合力,为数字平台迭代创新驱动机制探讨提供了较为完备的分析框架。鉴于此,本文从“社会—技术”联动视角选取数字化导向、产品模块化、数据执行力、平台开放性、关系治理5个条件变量,构建数字平台迭代创新研究框架,如图1所示。

2 研究方法与设计

2.1 fsQCA方法

定性比较分析方法(QCA)将研究对象视作条件的组态,利用集合论和布尔代数原理探究不同组合如何共同作用于结果变量(杜运周等,2022),从而对某种现象的复杂因果关系进行阐释。这种方法适用于处理多样性、同时发生的条件、非对称性关系以及等效路径等复杂问题[24]。而模糊集定性比较分析(fsQCA)方法则能评估多个前因条件对迭代创新的综合影响,揭示不同因素之间的相互作用及组合效应。在数字平台这一研究情境下,迭代创新受一系列相互作用的技术与社会因素的共同影响,而fsQCA能有效辨识这些前因条件实现结果的多种路径,具有传统统计分析方法所不具备的优势。

2.2 样本选取与数据来源

本文根据理论抽样原则和平台特征选取案例平台(Ragin,2009),案例平台需具有一定代表性,并能够揭示结果差异以及前因条件的共性与差异(Rihoux &Ragin,2008)。国内数字平台成长历程各异:老牌平台经历了长达20余年的积累,而新兴平台则在短短几年间迅速崛起,通过自身持续迭代创新推动行业变革。基于对数字平台迭代创新实践的深入解读,结合相关文献和网络资料,本文选取淘宝、京东、抖音、美团、拼多多、小红书、携程、飞猪、聚美优品等15个平台作为案例平台。首先,这些案例平台涵盖电商零售、生活服务、旅游出行、内容知识、社交娱乐等主要业务类型,在所涉及业务类型中具有一定代表性。其次,上述案例平台在技术与社会子系统构成上存在一定共性,普遍通过数字技术和数字界面连接多元主体来实现价值创造。最后,案例平台在成立年限、主营业务方面存在差异。成立年限对平台用户规模、数据积累、技术基础、接触和利用数字技术的时机等具有重要影响,结合业务类型差异,产生了数字平台多元化发展轨迹,因此在技术与社会因素协同形式、迭代创新具体情况上有所不同。

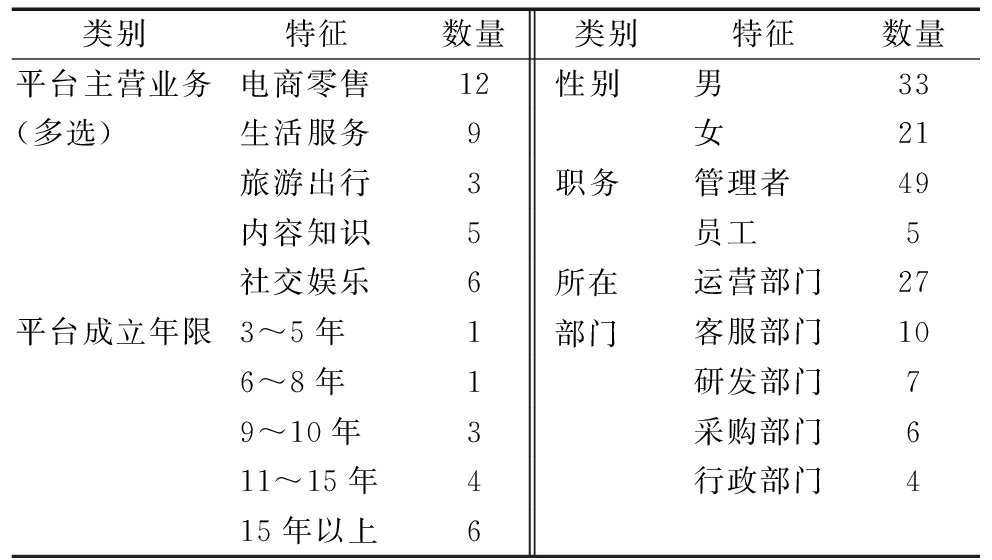

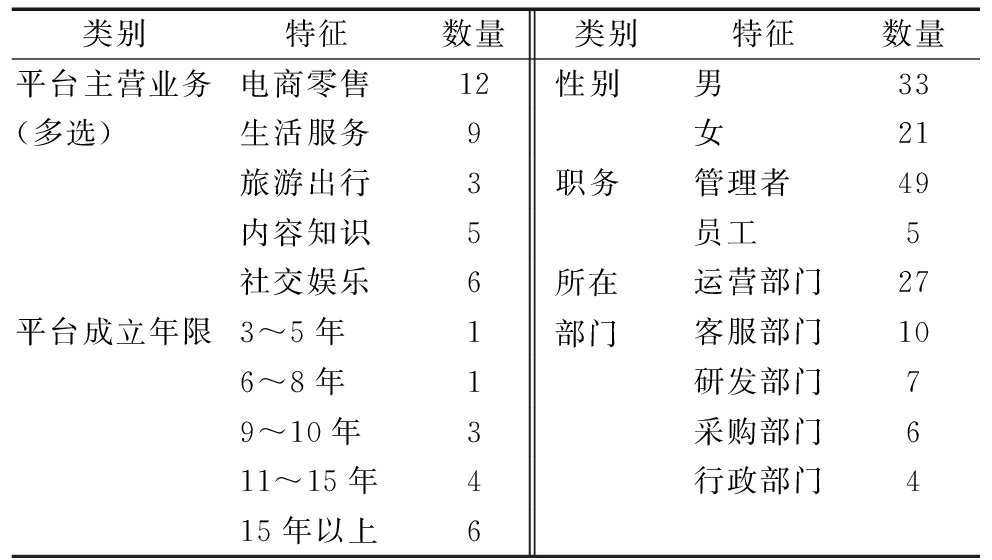

本文采用调研问卷收集数据,通过“问卷星”发放调研问卷,为确保受访者对研究问题的准确理解,将受访者限定为在案例平台研发部门员工以及充分了解平台技术和运营部门的员工,样本基本信息如表1所示。在数据收集环节,本文采取多种方法确保数据有效性。首先,向受访者承诺此次问卷调研的匿名性和保密性,避免给受访者造成心理压力。其次,设置验证题项,如分别在问卷基本信息和主体部分通过填空及单选题的形式对受访者任职平台名称进行双重确认。再次,以不体现变量名称、调整题项顺序的方式隐藏变量间可能存在的因果关联,避免受访者受到潜在关系的影响。最后,对回收的68份问卷数据进行仔细检查,剔除回答存在前后矛盾的低质量问卷,进一步采用统计方法对数据进行检验,从而保证研究数据的有效性。最终,本研究获得有效问卷54份,有效问卷回收率为79.41%。

表1 样本基本信息

Table 1 Basic information of samples

类别特征数量类别特征数量平台主营业务电商零售12性别 男33(多选) 生活服务9女21旅游出行3职务 管理者49内容知识5员工5社交娱乐6所在部门运营部门27平台成立年限3~5年1客服部门106~8年1研发部门79~10年3采购部门611~15年4行政部门415年以上6

2.3 条件与结果测量

为保证量表内容效度与科学性,本文在量表设计环节采取多种措施。首先,本文中的前因变量与结果变量测度均参考国内外权威文献中的成熟量表。对于英文量表实施标准“回译”程序,即以双盲形式将问卷翻译为中文,再将中文译为英文并对照原量表,当出现内容偏差时邀请一位专业学者参与问卷修改,以避免文化、语言差异可能造成的偏误。其次,为适应数字平台研究情境,在量表编制过程中邀请5位数字平台与创新管理领域教授对问卷进行试填和探讨以确保各题项表述不存在歧义或引导性。再次,将初步形成的调研问卷发放给15位数字平台管理者,先进行小规模预调研和访谈,收集预调研参与者对于问卷逻辑性、理解度、填写时长的反馈并进一步修订问卷。经过多个环节的反复推敲与调整,本文确定用于数据收集的正式量表。量表各变量均采用Likert 7点量表进行测量,由受访者根据题目与实际情况符合程度作出选择,其中1表示“很不符合”,7表示“很符合”。

(1)数字化导向。借鉴Tajeddini等[25]的研究,本文采用“本平台致力于使用数字技术开发新解决方案”“本平台解决方案采用领先的数字技术”“本平台很容易接受和采纳新的数字技术”等4个题项进行测量。

(2)产品模块化。借鉴Wei等[15]的研究,本文采用“本平台分解了不同产品模块,各模块比较独立”“本平台各个产品模块由不同部门或团队负责”“本平台明确定义了各产品模块的技术接口”等5个题项进行测量。

(3)数据执行力。借鉴Shamim等[17]的研究,本文采用“本平台能将对大数据的分析和洞察转化为行动”“本平台经常利用大数据对业务决策进行调整”“本平台能够及时对数据作出反应”等4个题项进行测量。

(4)平台开放性。借鉴马鸿佳等(2024)的研究,本文采用4个题项进行测量。收集完数据后,在信效度测试过程中发现题项“本平台几乎没有为供应商设置进入壁垒”的标准因子荷载未达到0.6,因此在分析中将该题项剔除。平台开放性测量仅保留“本平台没有为用户设置任何准入门槛”“本平台鼓励供应商与用户参与平台交易业务的定制或开发”“本平台鼓励供应商与用户参与平台架构创新”3个题项。

(5)关系治理。借鉴Grewal等[22]的研究,采用“本平台花费大量精力在供应商与用户之间建立信任”“本平台主要目标之一是在供应商与用户之间创造和谐的氛围”“本平台主要目标之一是在供应商与用户之间建立社区意识”3个题项进行测量。

(6)迭代创新。借鉴李全升和苏秦(2019)的研究,本文采用“本平台能够对用户和供应商需求快速作出响应”“本平台拥有较短的迭代周期以响应用户和供应商需求变化”、“本平台经常对现有设计、开发、技术轨道进行迭代超越”等7个题项进行测量。

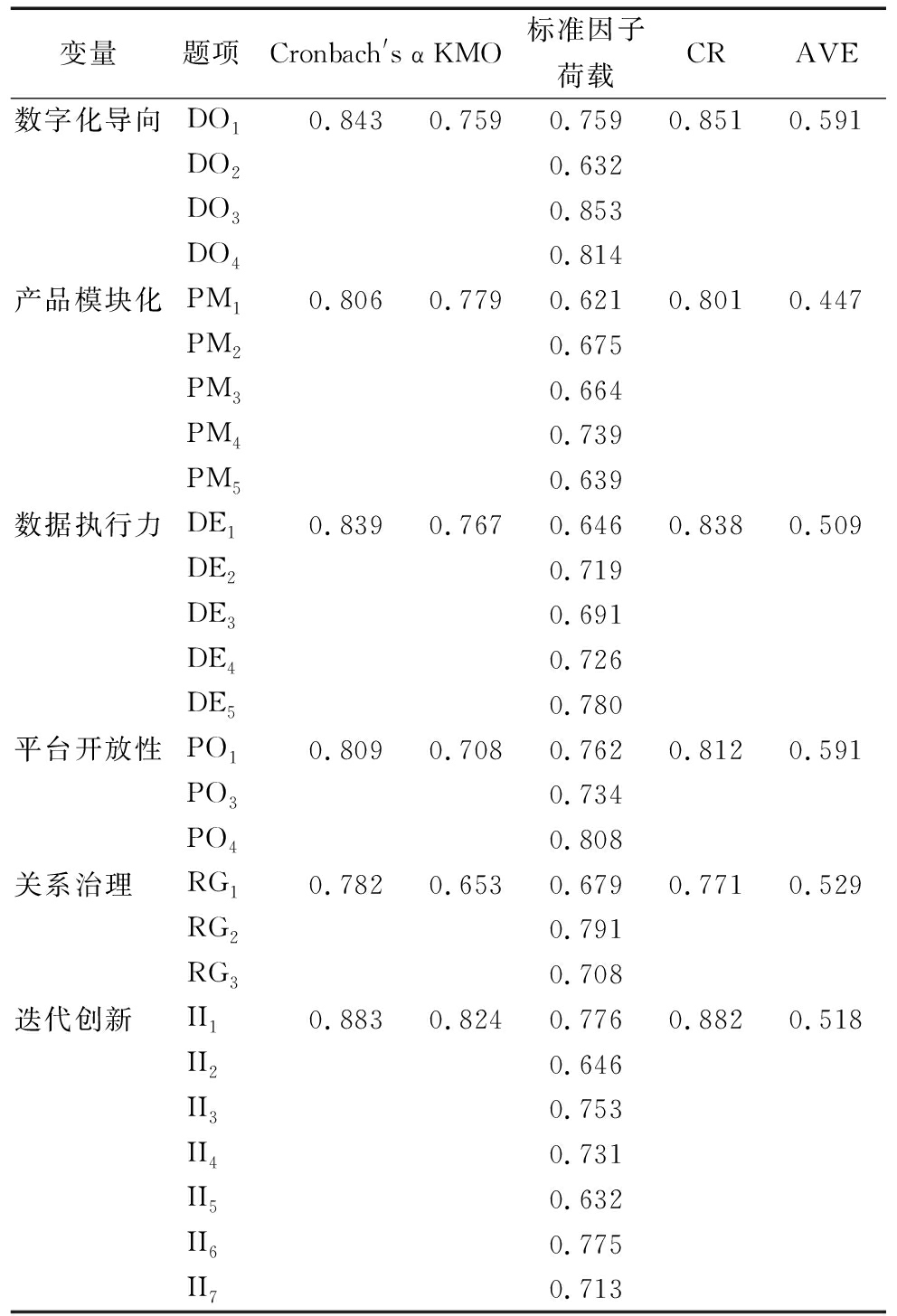

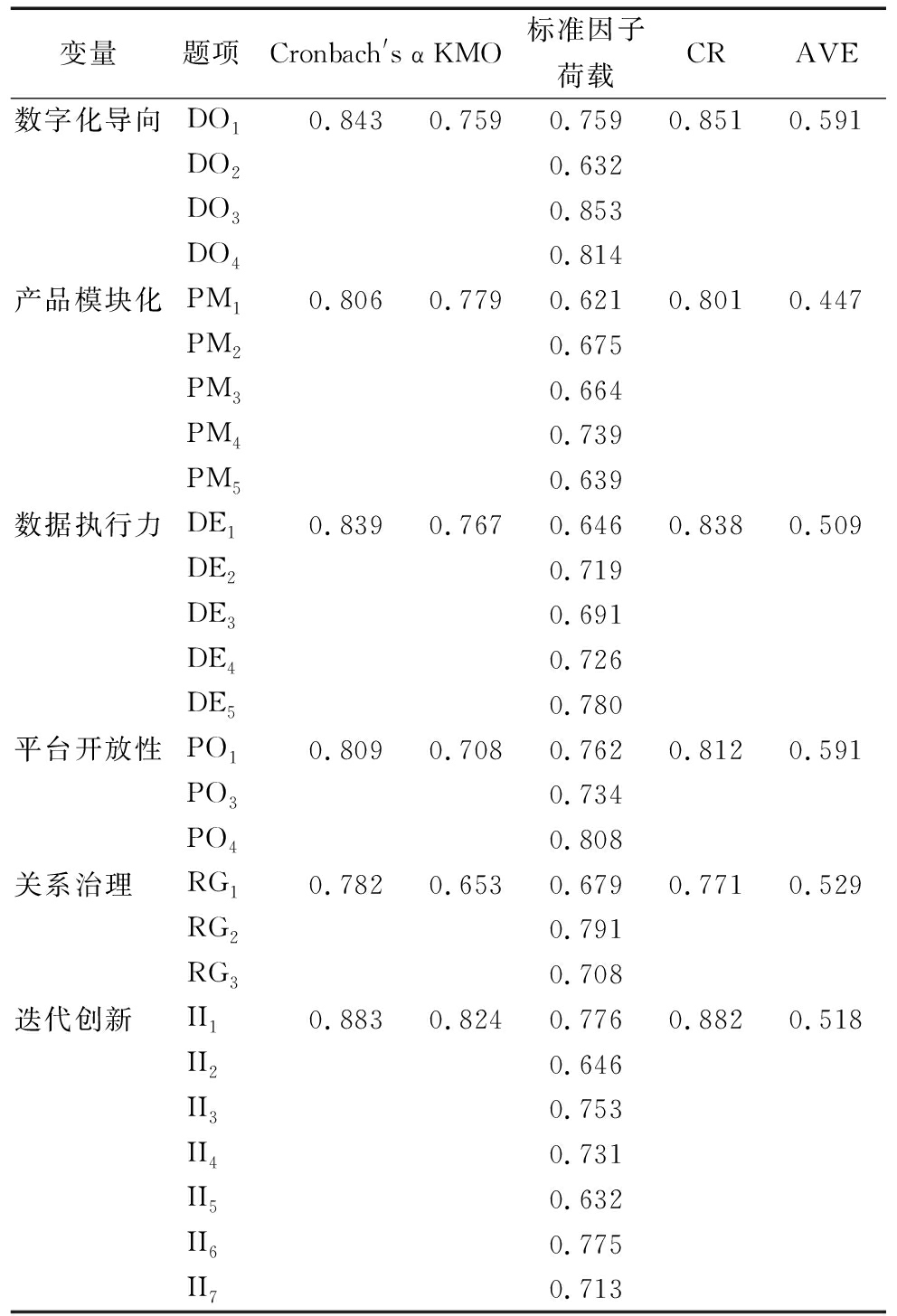

2.4 信效度分析

本文采用多种方法进行信效度分析,结果如表2所示。借助SPSS 25.0软件进行信度分析,以Cronbach′s α 值作为信度检验标准。结果显示,各量表系数均大于0.7,说明各量表信度良好。使用SPSS 25.0软件进行效度检验,各量表的KMO值介于0.653~0.824之间,适合进行因子分析。借助AMOS 28.0软件对量表进行验证性因子分析,结果显示剔除平台开放性量表中标准因子荷载不达标题项后,各题项标准因子荷载均大于0.6。根据因子荷载计算组合信度(CR)与平均提取方差(AVE)发现,各量表CR值均大于0.77,说明组合信度良好;除产品模块化变量以外,各量表的AVE值均大于0.5。尽管产品模块化这一变量的AVE值为0.447,但当CR值高于0.6时,其收敛效度依然充分(Fornell 等,1981;Lam,2012)。

表2 信效度检验结果

Table 2 Reliability and validity analysis results

变量题项 Cronbach's αKMO标准因子荷载CRAVE数字化导向DO10.8430.7590.7590.8510.591DO20.632DO30.853DO40.814产品模块化PM10.8060.7790.6210.8010.447PM20.675PM30.664PM40.739PM50.639数据执行力DE10.8390.7670.6460.8380.509DE20.719DE30.691DE40.726DE50.780平台开放性PO10.8090.7080.7620.8120.591PO30.734PO40.808关系治理 RG10.7820.6530.6790.7710.529RG20.791RG30.708迭代创新 II10.8830.8240.7760.8820.518II20.646II30.753II40.731II50.632II60.775II70.713

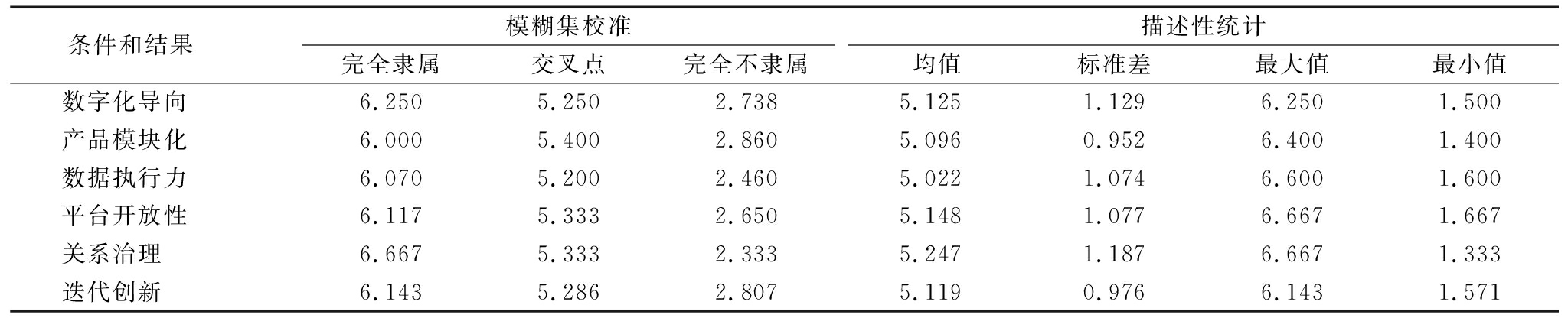

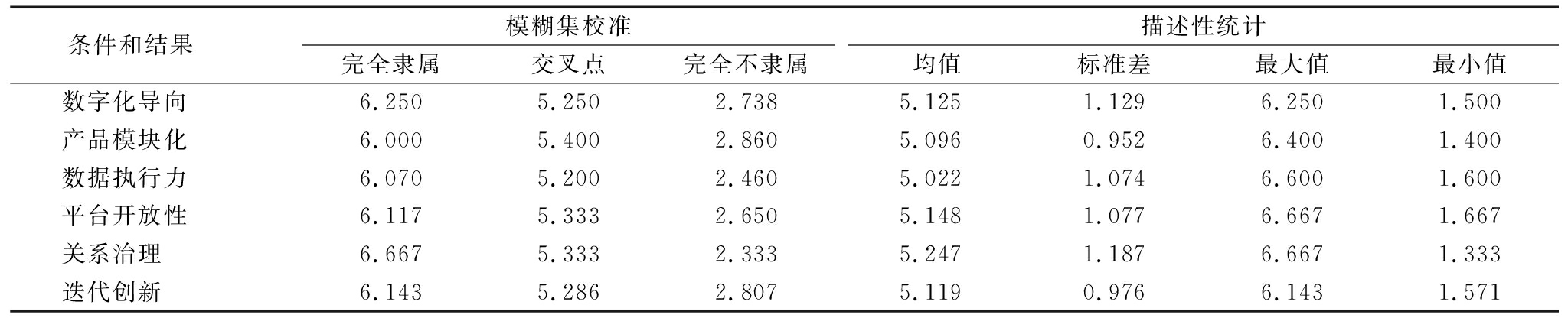

2.5 模糊集校准与描述性统计分析

在开展必要条件分析与充分性分析前,需对前因条件及结果进行模糊集校准。由于数据分布与测量刻度分布存在差异,本文根据前因条件及结果在样本中的实际分布确定3个锚点位置[26-27]。本文将完全隶属、交叉点和完全不隶属分别设定为样本数据的第95百分位数、第50百分位数和第5百分位数[28]。参照Fiss[27]的做法,对处于交叉点的校准数据采取加0.001常数的处理方式,用Excel中的Percental函数确定具体校准锚点,再使用fsQCA 4.1软件对数据进行校准,各校准锚点与样本数据描述性统计结果如表3所示。

表3 模糊集校准与描述性统计结果

Table 3 Fuzzy set calibration and descriptive statistics

条件和结果 模糊集校准完全隶属交叉点完全不隶属描述性统计均值标准差最大值最小值数字化导向6.250 5.250 2.738 5.125 1.129 6.250 1.500 产品模块化6.000 5.400 2.860 5.096 0.952 6.400 1.400 数据执行力6.070 5.200 2.460 5.022 1.074 6.600 1.600 平台开放性6.117 5.333 2.650 5.148 1.077 6.667 1.667 关系治理6.667 5.333 2.333 5.247 1.187 6.667 1.333 迭代创新6.143 5.286 2.807 5.119 0.976 6.143 1.571

3 实证分析与结果

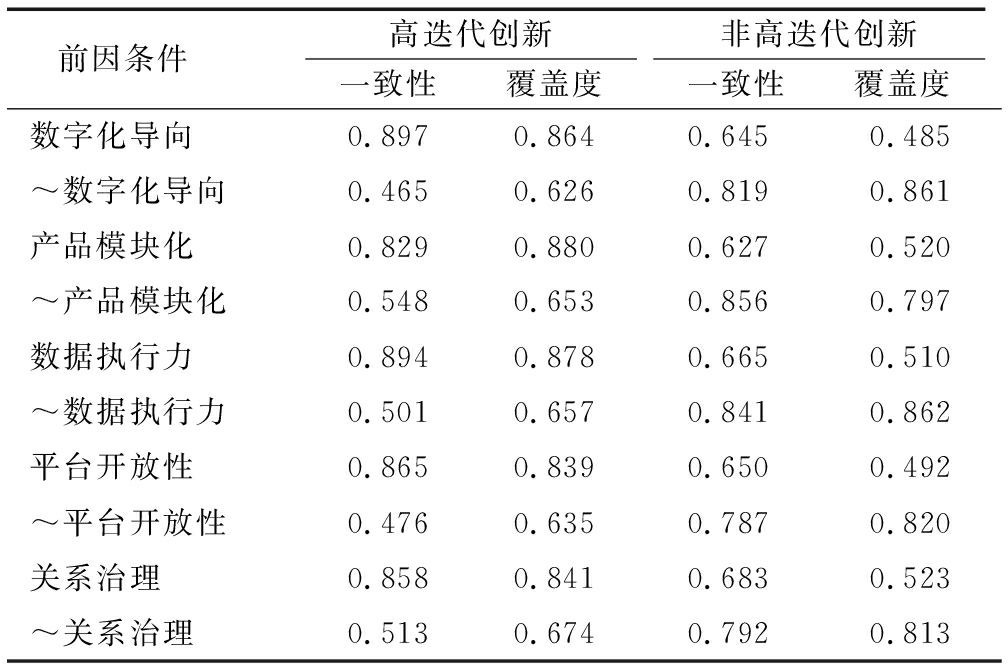

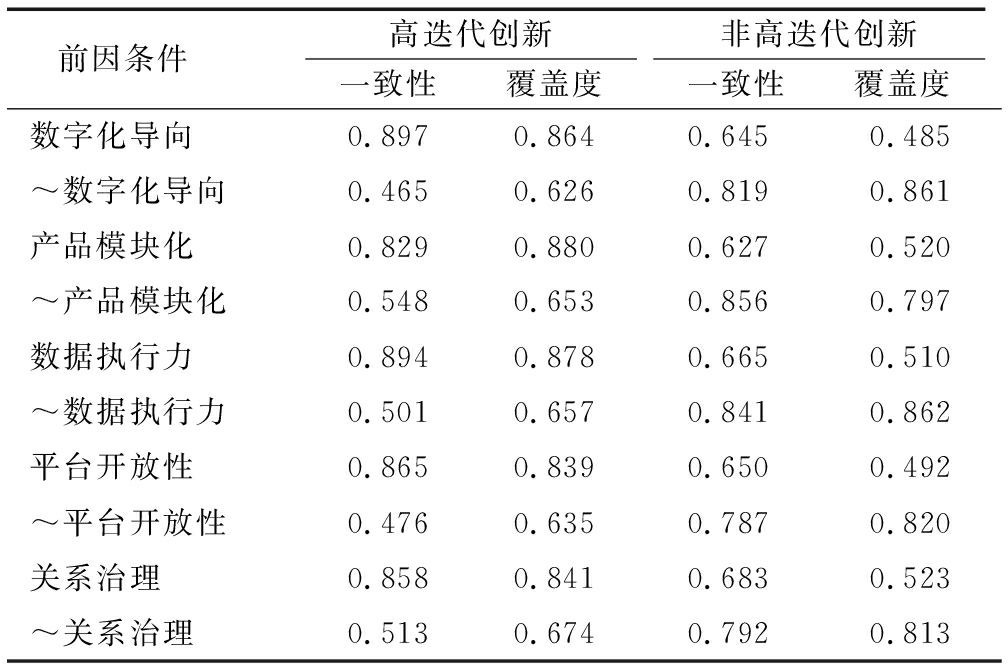

3.1 必要条件分析

在进行组态分析前,需先检验单个条件的必要性,即如果没有该条件,结果就无法产生,表现为一个条件总在某个结果存在时出现[26]。使用fsQCA 4.1软件进行必要条件分析,结果如表4所示。由于单个条件的一致性水平均低于0.90,因此不存在实现高/非高迭代创新的必要条件,故本文基于组态视角进一步分析前因条件对数字平台迭代创新的影响。

表4 fsQCA必要条件分析结果

Table 4 Necessary condition analysis results in fsQCA

前因条件 高迭代创新一致性覆盖度非高迭代创新一致性覆盖度数字化导向0.8970.8640.6450.485~数字化导向0.4650.6260.8190.861产品模块化0.8290.8800.6270.520~产品模块化0.5480.6530.8560.797数据执行力0.8940.8780.6650.510~数据执行力0.5010.6570.8410.862平台开放性0.8650.8390.6500.492~平台开放性0.4760.6350.7870.820关系治理0.8580.8410.6830.523~关系治理0.5130.6740.7920.813

注:“~”表示逻辑运算的“非”

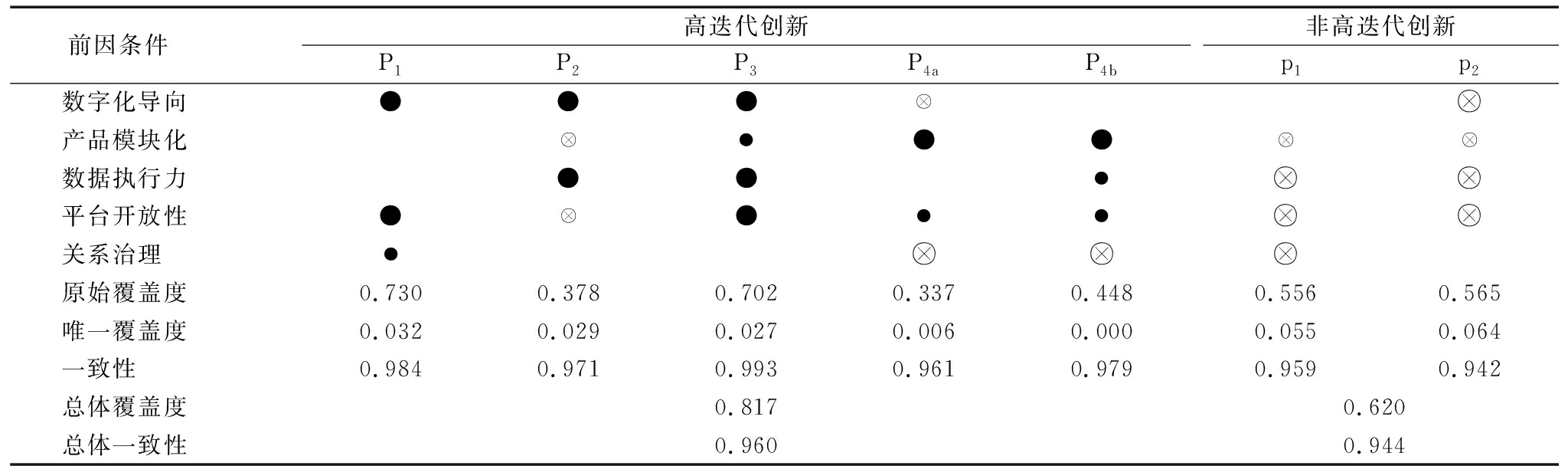

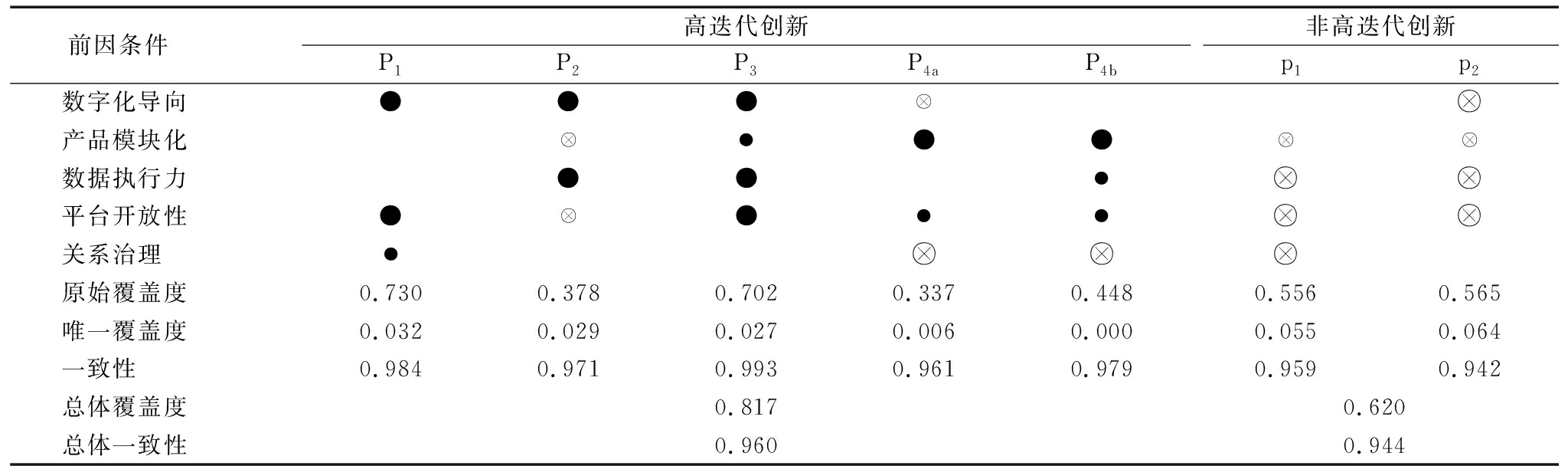

3.2 组态分析

组态分析旨在探究多个条件形成的组态是否为结果的子集,若某个条件或组态的存在总会引起结果的发生,则认为该条件或组态是结果的充分条件(杜运周等,2017)。本文将探究高迭代创新组态的原始一致性阈值设为0.80、样本频数阈值设为1、PRI一致性阈值设为0.70,旨在避免“同时子集关系”问题[27]。对中间解与简约解进行嵌套关系对比,同时在中间解与简约解中出现的条件为解的核心条件,只在中间解中出现的条件为边缘条件(杜运周等,2017)。

组态分析结果如表5所示,构成高迭代创新的5条组态路径(P1、P2、P3、P4a、P4b)的一致性系数分别为0.984、0.971、0.993、0.961和0.979,且5个组态总体一致性系数为0.960。根据核心条件,将组态P4a与P4b归为一类,它们建立了二阶等价组态(杜运周等,2022)。上述一致性结果均高于一致性阈值0.80,且总体覆盖度为0.817,说明这5个组态可解释约81.7%的高迭代创新案例。构成非高迭代创新的2个组态(p1、p2)的一致性系数分别为0.959、0.942,两个组态的总体一致性系数为0.944,总体覆盖度为0.620。

表5 迭代创新组态结果

Table 5 Configuration results of iterative innovation

前因条件 高迭代创新P1P2P3P4aP4b非高迭代创新p1p2数字化导向●●●产品模块化●●●数据执行力●●●平台开放性●●●●关系治理●原始覆盖度0.730 0.378 0.702 0.337 0.448 0.556 0.565 唯一覆盖度0.032 0.029 0.027 0.006 0.000 0.055 0.064 一致性0.984 0.971 0.993 0.961 0.979 0.959 0.942 总体覆盖度0.817 0.620 总体一致性0.960 0.944

注:●表示核心条件存在;⊗表示核心条件缺失;●表示边缘条件存在;⊗表示边缘条件缺失;空格表示条件不重要(存在或缺失皆可),下同

3.2.1 高迭代创新组态

(1)数字化支撑—开放共创型:数字化导向*平台开放性*关系治理。构型P1以数字化导向和平台开放性为核心条件,以关系治理为辅助条件,体现出以数字化为战略导向且高度开放的数字平台能够在关系治理的辅助下实现高迭代创新。首先,数字化导向使技术和服务迭代创新能够与市场需求和用户偏好紧密结合。在前瞻性数字化战略导向下,数字平台能够识别并把握技术与市场趋势,如视频内容消费的兴起、个性化推荐的普及以及移动设备用户的使用习惯。数字化战略还能引导数字平台对新兴市场和技术进行投资,促进平台自身技术轨道迭代,并为功能、服务、解决方案的迭代创新奠定技术基础。其次,基于高平台开放性,数字平台鼓励更多参与者进入以平台为中心的创新生态系统,引入迭代创新所需的大量异质性资源和创意,使数字平台能够快速响应市场变化和满足平台参与者需求。最后,高开放性带来的网络规模扩大对关系治理提出要求。数字平台需通过关系治理建立一个公平、透明、健康的市场环境,促进用户与供应商之间的频繁互动与交流,增强双方信任。这会进一步提升参与方对平台本身的信任与依赖,有利于用户与供应商在数字平台迭代创新中主动参与和共同创新,使数字平台迭代创新更好地兼顾用户与供应商的双边需求。

该构型主要反映以内容知识或社交娱乐作为主营业务的数字平台。相较于其它类型数字平台,此类平台表现出显著的对于平台开放性和关系治理的共同关注,致力于打造信任、友好的社区化环境以及促进参与者之间广泛互动与共同创新(沈占波等,2024)。同时,在数字化导向下充分利用数字化工具,识别、转换、应用社会系统对于迭代创新的潜在价值(Qu 等,2024)。该构型对应的典型案例平台为小红书。小红书作为内容分享平台起步,本身具有一定的社区性质和用户互动基础。然而,仅依赖用户生成内容创造的价值有限,小红书在此基础上引入电商业务。基于高度开放性,一方面,小红书着手整合全球数以万计的品牌开展广泛的跨界合作和营销活动;另一方面,小红书在2021年尝试以内容社区为基础为电商业务提供支持,通过推行“号店一体制”,普通用户账号也可以申请开设店铺并依托图文和视频等进行产品推广,进一步降低了供应商门槛。在数字化导向下,小红书通过人工智能、大数据挖掘分析、AR等技术为供应商和用户连接提供新场景;通过去中心化分发技术,为供应商提供内容与产品曝光及引流机会。在拥有良好用户的基础上,小红书通过有效的关系治理不断完善平台社区化建设,基于用户兴趣增强内容对产品的支持,通过促进用户与供应商的直接交互增进信任,进而提高下单转化率;此外,还建立以用户主动表达与分享内容为核心的“灵感库”,用于挖掘新产品场景与迭代方向,为供应商提供更加科学精准的赛道机会和细分市场需求信息。数字化导向、平台开放性和关系治理为小红书提供了持续的迭代创新动力,既驱动其快速、持续地实现算法、用户界面、解决方案等微观层面上的迭代创新,又促成其商业模式由“内容分享”到“社区+电商”的宏观层面迭代。

(2)数字化引导—数据能力推进型:数字化导向*~产品模块化*数据执行力*~平台开放性。构型P2以数字化导向和数据执行力为核心条件,体现出在产品模块化和平台开放性缺乏情况下,高度数字化导向与高效数据执行力仍能驱动数字平台迭代创新。数字化导向既关注技术本身,也关注如何将数字技术与组织目标、用户需求和市场趋势相结合。在这样的战略指导下,数据不仅仅是一种工具,也成为数字平台决策的基础。对于具有较强数字化导向的平台而言,无论是整体战略决策的制定还是基层业务决策的调整都应基于对数据的深入分析。而具备高效数据执行力的组织不仅在理论上重视数据,更能在实践中有效利用数据驱动创新。通过数字化导向和数据执行力共同搭建自上而下的快速反应机制,数字平台能够实时收集、分析和利用数据,更加准确地把握用户需求,迅速实现功能、服务、解决方案的迭代创新;此外,在迭代创新过程中,也能利用数据不断验证创新成效,并根据数据反映的情况实现持续迭代优化。

该构型主要反映成立年限较长且以产品交易为核心的电子商务平台。此类平台初期依托互联网技术构建主要业务框架与功能体系,从零开始搭建服务于产品交易业务的客户管理系统、物流系统和库存管理系统等,具有更加坚实的技术基础设施和丰富的交易数据积累。在良好的信息、互联网和软硬件的基础上,平台能以更低的成本部署数字化战略与深化数字技术(谭海波等,2019;何玉长等,2021)。结合对交易数据的高效洞察和利用来发现用户需求、挖掘细分市场、制定支持决策(Manyika等,2011),能够有效驱动围绕交易业务的迭代创新。该构型对应的典型案例平台为淘宝。淘宝作为中国领先的电商平台,其发展战略与实际经营都强调数字化导向。一方面,平台注重自身数字化建设,如阿里巴巴集团年报中曾提及,将持续投资人工智能和数字化零售技术以促进不同运营平台与市场之间的运营协同效应,推动用户体验创新;整合和提升现有供应网络和全球物流网络,力求构建全球领先的数字化供应链网络。另一方面,淘宝平台基于数字技术基础,开发并不断优化服务于平台参与者的专有技术、用户洞察和云服务等,不断提高营销、销售和运营效率。在长达20多年的发展历程中,淘宝积累了海量交易数据与用户行为数据,这些包含有关用户偏好的丰富数据信息为淘宝迭代创新提供了有效指引。基于对数据赋能的重视,淘宝平台对数据库建设进行大量投入,结合云基础设施,对非结构化、未发现和未充分利用的数据进行捕获、激活和利用,展现出高效的数据执行力。在数字化导向与数据执行力的协同作用下,淘宝平台实现快速、持续的迭代创新,如APP性能的不断优化、基于用户数据的供应商支持工具开发、物流诊断和管理策略的精细化调整等。

(3)数字化模块化兼备—数据助力开放型:数字化导向*产品模块化*数据执行力*平台开放性。构型P3以数字化导向、数据执行力、平台开放性为核心条件,以产品模块化为辅助条件,体现出高度协同的社会—技术因素对数字平台迭代创新的驱动作用。该构型中,数字化导向、产品模块化、数据执行力和平台开放性4个前因条件互为补充。首先,数字化导向为平台创新提供战略方向,使平台能够在快速变化的市场环境中保持前瞻性,确保其技术轨道和市场策略迭代紧密围绕用户需求和市场动态。其次,产品模块化作为该构型中迭代创新的动力,在技术层面提供必要支持,使得数字平台能够以较低的成本和风险快速迭代新功能或改进现有功能。再次,数据执行力是将数字技术与数据资源转化为实际行动的保障,其涉及利用数据支持决策过程,并确保各层级决策能够迅速转化为行动,以实现持续改进和优化。最后,平台开放性也是该构型中迭代创新的关键驱动力,高度开放性使用户和供应商更容易进入数字平台并参与平台创新活动,开阔平台创新视野,加速数字平台迭代创新中新技术和新业务的试验与实施。

该构型主要反映兼顾多种业务类型或经历重大商业模式变革的数字平台。多元化主营业务与大幅度商业模式变革意味着社会子系统中参与主体、网络结构、交互与共创方式的复杂化(郝兴霖和张樨樨,2024),因此对平台开放性以及基于交易、互动数据进行决策和创新的数据执行力提出较高要求。同时,社会子系统变化促使平台持续审视和建构其技术子系统,通过数字化战略赋能运营管理(陈剑等,2020),通过高度产品模块化灵活匹配多元业务框架以应对变革中的不确定性(Lunnan等,2019)。此类数字平台在成长与转型过程通过动态调整技术与社会子系统,实现技术与社会因素的高度协同,进而高效驱动迭代创新。该构型对应的典型平台为抖音。自2016年上线以来,抖音经历了由短视频平台到全领域电商平台的大幅转型,兼顾内容、直播、电商、团购等几个跨度较大的业务板块。功能和业务场景的拓展促使抖音平台产品模块化程度不断提高,抖音还设置了推荐、热点、直播等内容页面以及商城、团购两大产品页面,仅团购页面就划分了美食、娱乐、景点、酒店民宿等多个产品模块,而内容与产品之间又能实现互联和灵活跳转。在开放性方面,抖音平台最初作为短视频平台推出,从一开始就具有较低的用户使用门槛。为充分拓展电商、团购等业务,抖音整合大量品牌商家入驻,同时支持普通用户开设“橱窗”或“直播带货”,降低了面向供应商的壁垒。在这种情况下,依托数字技术将海量内容和产品与海量用户进行高效匹配。因此,抖音基于数字化导向不断迭代自身技术轨道和数字化解决方案,搭建起数字化获客、数字化经营、数字化交付的全链路经营体系。同时,抖音高效的数据执行力在数字化经营体系中具有充分挖掘和利用数据价值、保障迭代创新敏捷性与方向正确性的重要作用。抖音用户体验管理平台充分反映了数字化模块化兼备—数据助力开放型的迭代创新驱动路径。高度开放性意味着抖音平台每天都会接收大量用户反馈数据,为应对反馈场景化和有效性不足的痛点,抖音采用智能反馈打标模型对反馈数据进行场景化标签构建,迅速定位问题模块并实现指标聚合;依托词聚类算法实时提炼每日反馈热点,快速聚焦问题;结合反馈驱动机制,从反馈中挖掘平台留存、增长或口碑提升的可能点,围绕用户体验迅速、持续地进行迭代创新。

(4)模块化主导—数据助力开放型。组态P4a、P4b均为关系治理缺失情况下,以产品模块化为核心条件的组态,因此将这两个组态归为同一种构型。组态P4a以平台开放性为辅助条件,体现出关系治理缺失且数字化导向较弱的数字平台,如果具有高度产品模块化与一定的平台开放性也能实现高迭代创新。首先,高度产品模块化意味着数字平台能够快速构建或修改功能、服务、解决方案,进而降低迭代创新的复杂性;产品模块化允许平台快速、低成本地从模块不同组合中派生出产品变体,这会增强数字平台持续迭代创新的能力。其次,适当提高平台开放性可确保即使在关系治理不足的情况下,仍有足够的参与者为迭代创新提供创意与资源。开放平台环境下产生的大量异质性用户需求会驱动数字平台产品模块内与模块间更高频率的迭代创新;此外,具有较高开放性的数字平台鼓励用户与供应商自由访问、使用平台并提出建议,促使数字平台不断整合模块资源,从而驱动持续性迭代创新。组态P4b进一步补充了P4a这一迭代创新驱动路径,对于高度产品模块化且开放性较高的数字平台而言,数据执行力能够有效支持精准的迭代创新。随着数据执行力的提高,数字平台能够有效处理和利用开放平台策略产生的海量用户数据,支撑模块内部独立开发、测试和部署,不同模块间也可灵活组合,助力高效迭代创新。

该构型主要反映深耕场景化生活服务、旅游出行等业务的数字平台。相对而言,此类数字平台更注重线上聚合与线下运营相结合,通过提高开放性整合大量互补产品与服务,打造一站式用户体验(潘培尧等,2024)。而基于场景化业务需求,此类平台需通过高度模块化的产品架构和数据洞察持续向细分市场推出丰富的产品变体或产品组合[15],构建创新消费场景,不断迭代优化个性化用户体验。该构型对应的典型案例平台为美团。自2010年上线以来,美团始终专注于场景化、生活化业务,构建包含团购、外卖、旅游、电影等多样化功能服务的经营框架。从主营业务出发,美团积极推行“场景营销”策略,即以场景化的生活体验为核心,激发并满足用户在特定场景下的即时需求。高度产品模块化在场景化营销中起关键作用,不同模块重组能够有效创新用户体验。数据执行力在场景化营销中同样不可或缺,通过分析用户行为将人群标签化,再结合对用户所处场景的洞察,美团在适当的时机对用户需求进行准确预测和激发,实现高效的营销转化。平台开放性使美团能够广泛覆盖各业务领域和用户群体,打造出更为精细的消费场景以及更丰富的营销渠道。以“Food+X”(将餐饮与其它行业如快消、日化等结合)这一场景化营销策略的迭代创新为例,产品模块化为美团灵活创新精细化餐饮消费场景和产品组合创造了基础条件,平台开放性为其跨界营销形式提供必要的创意来源和充足的供应商与产品资源,数据执行力为营销活动策划与实时调整提供可靠的支持和保障。

横向比较上述组态路径发现,所有组态中均同时存在技术范畴与社会范畴的前因条件,体现出数字平台技术与社会因素在迭代创新驱动机制中的互补关系,印证了社会技术系统理论框架对于本研究的适用性。数字平台为实现高效迭代创新以在激烈竞争中获取竞争优势,需兼顾社会与技术两个方面。此外,通过比较不同路径发现,不同因素间也存在替代关系。例如,对比组态P1与P3可知,若产品模块化与数据执行力相对不足而无法实现数字化模块化兼备—数据助力开放型迭代创新,则可适当提升数字平台关系治理水平以替代缺失条件,转向数字化支撑—开放共创型迭代创新。

3.2.2 非高迭代创新组态

产生非高迭代创新的前因组态共包括两种构型(p1、p2)。首先,构型p1表明,在数据执行力、平台开放性、关系治理为核心条件缺失且产品模块化为边缘条件缺失的情况下,产生非高迭代创新。其次,构型p2表明,在数字化导向、数据执行力、平台开放性为核心条件缺失且产品模块化为边缘条件缺失的情况下,产生非高迭代创新。非高迭代创新的两种构型分别表现为4个前因条件缺失且两种构型共同覆盖所有5个前因条件缺失。

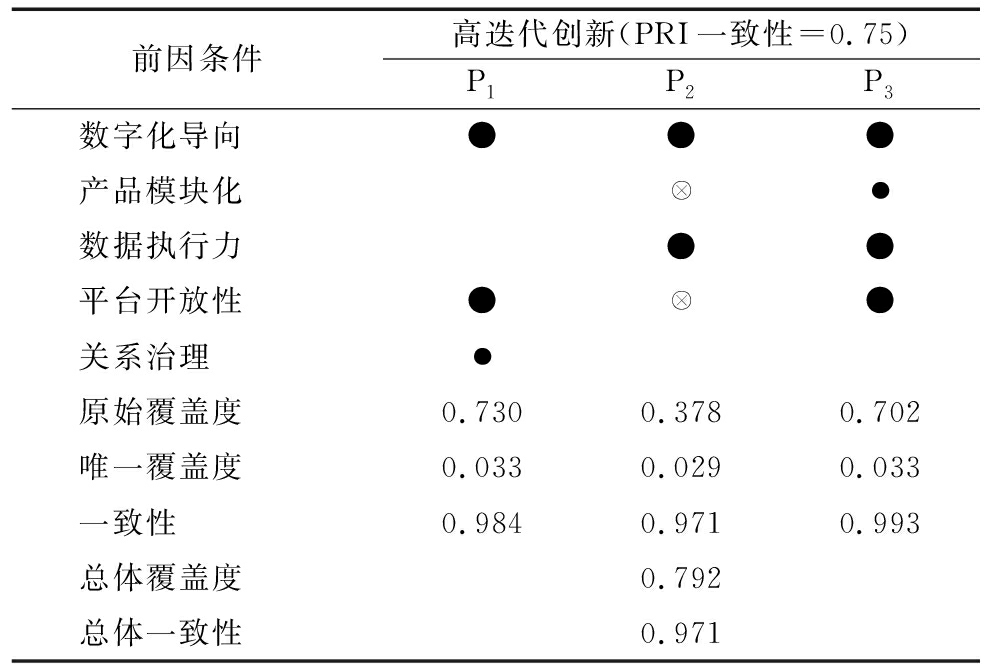

3.3 稳健性检验

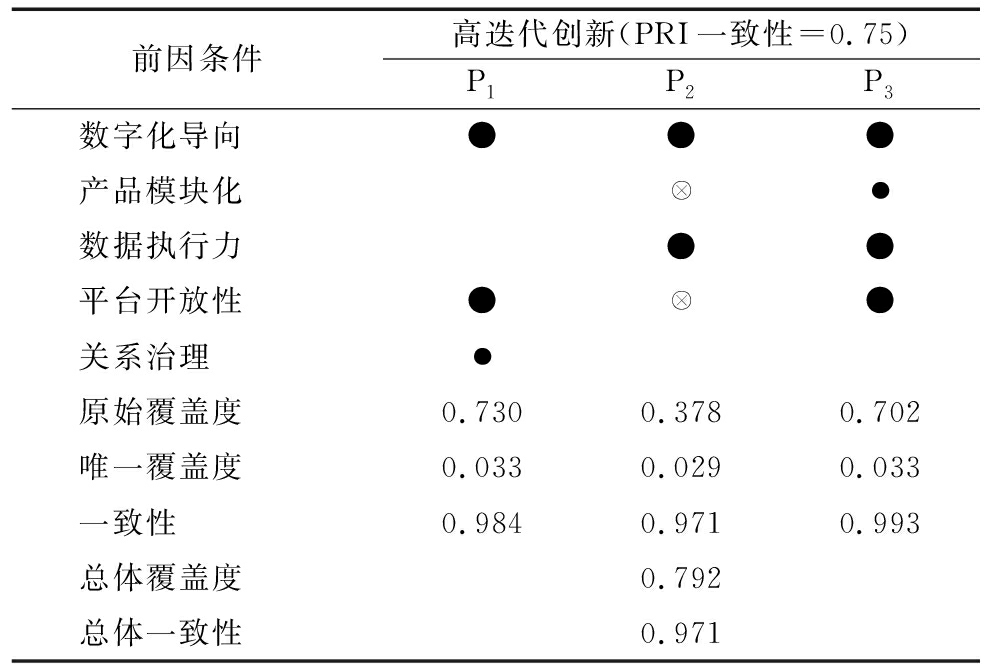

本文对迭代创新的前因组态进行稳健性检验。参考现有研究(张明等,2020),本文采用调整一致性水平的方法进行检验。首先,将原始一致性阈值由0.80提升至0.85,产生的组态结果及其覆盖度和一致性与调整前(见表5)一致。其次,将PRI一致性阈值由0.70提高至0.75,产生的组态为原组态的子集,稳健性检验结果如表6所示。从中可见,本文获得的组态具有良好的稳健性。

表6 稳健性检验结果

Table 6 Robust test results

前因条件高迭代创新(PRI一致性=0.75)P1P2P3数字化导向●●●产品模块化●数据执行力●●平台开放性●●关系治理●原始覆盖度0.730 0.378 0.702 唯一覆盖度0.033 0.029 0.033 一致性0.984 0.971 0.993 总体覆盖度0.792总体一致性0.971

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文通过对15个国内数字平台案例管理者与研发部门员工的问卷调研,对影响数字平台迭代创新的技术范畴因素(数字化导向、产品模块化)与社会范畴因素(数据执行力、平台开放性、关系治理)进行分析,运用fsQCA方法识别出4种驱动数字平台迭代创新的普遍构型,体现出“社会—技术”联动效应下数字平台迭代创新多元驱动路径。

(1)数字化支撑—开放共创型关注高度数字化导向下平台开放性、关系治理对促进多元主体共同参与数字平台迭代创新的重要性。该构型主要反映主营内容知识或社交娱乐业务的数字平台。此类平台致力于打造良好的社区化环境以及促进用户之间的广泛互动,表现出对平台开放性和关系治理的共同关注,因此更趋向于数字化支撑下的开放共创型迭代创新。

(2)数字化引导—数据能力推进型突出以数字化作为核心战略的数字平台其数据执行力对迭代创新的实质性促进作用。该构型主要反映成立年限较长且以产品交易为核心的电子商务平台,此类平台坚实的技术基础设施有利于数字化战略的部署,结合对丰富的交易数据的洞察和利用,更易实现数字化导向与数据执行力协同驱动的迭代创新。

(3)数字化模块化兼备—数据助力开放型体现了数字化导向、产品模块化、数据执行力和平台开放性通过均衡匹配驱动数字平台迭代创新,该构型主要反映兼顾多种跨度较大业务类型或经历重大商业模式变革的数字平台。此类平台在成长与转型过程中不断审视和动态调整技术与社会子系统,从而为多元技术与社会因素匹配和共同驱动迭代创新创造条件。

(4)模块化主导—数据助力开放型强调关系治理缺失但高度产品模块化的数字平台以数据执行力、平台开放性支持迭代创新,该构型主要反映深耕生活服务、旅游出行等场景化业务的数字平台。此类平台通过提高平台开放性来整合产品与服务,依托高度模块化的产品架构和数据洞察向不同应用场景、细分市场推出丰富的产品变体或产品组合,从而达成产品模块化、平台开放性为主体、数据执行力辅助驱动的迭代创新。

4.2 理论贡献

(1)基于社会技术系统理论,本文搭建数字平台迭代创新驱动机制研究框架,为数字平台迭代创新研究补充“社会—技术”联动效应组态视角。无论是技术范畴还是社会范畴,单个因素均无法构成促进数字平台迭代创新的必要条件,有效的条件组合才能产生高迭代创新结果。不同于以往对线性关系或对称因果关系的关注,本文突出社会与技术范畴多个前因条件的交互,基于组态分析验证社会技术系统理论框架以及组态视角对研究数字平台迭代创新的适用性,弥补了现有文献的不足。

(2)通过对技术与社会范畴多个前因条件进行模糊集定性比较分析,发现驱动数字平台高迭代创新的5条组态路径共形成4种构型:数字化支撑—开放共创型、数字化引导—数据能力推进型、数字化模块化兼备—数据助力开放型以及模块化主导—数据助力开放型。本文详细阐述各组态路径如何通过技术与社会因素的相互作用实现高迭代创新,为数字平台将技术与社会因素进行有效匹配指明了方向,回答了数字平台“社会—技术”联动效应如何驱动迭代创新这一问题。

(3)通过对各组态路径进行对比揭示数字平台中的技术与社会因素在迭代创新驱动机制中的互补和替代关系。研究发现,技术因素和社会因素在驱动数字平台迭代创新过程中存在互补关系。如在构型P3中,数字化导向有利于数字平台追踪市场变化与技术发展趋势,产品模块化提供必要的技术支持,数据执行力确保数据决策能够快速执行,而平台开放性则为迭代创新提供所需外部资源和创意。

4.3 实践启示

根据上述研究结论,本文提出如下实践启示:

(1)对于主营内容知识、社交娱乐业务的数字平台而言,应将数字化置于核心战略地位,大力投入数字基础设施建设,深化数字技术与现有业务的融合。在此基础上,重视平台开放与关系治理,通过引入短视频、直播、社区以及基于AR或VR技术的多元交互形式,促进平台参与方之间广泛的信息流通和资源共享,从而实现数字化支撑下的开放共创型迭代创新。

(2)对于具备良好技术基础设施和丰富数据积累的电子商务平台而言,应强化数字化引领的作用,将数据当作核心资产与决策依据。平台需提升数据执行力,优化数据收集、整理、分析、应用流程,确保能够实时、精准地把握用户需求与市场动态,围绕交易业务相关功能、服务、解决方案,在数字化引导下依托数据执行力推进迭代创新。

(3)对于业务类型跨度较大或正处于重大变革中的数字平台,应全面关注技术与社会因素的实时调整与动态匹配。在数字化作为主要战略导向的情况下,一方面应持续审视并构建技术子系统,基于产品模块化灵活匹配多样化业务与变革需求;另一方面,应提升平台开放性和强化数据执行力,吸引更多参与者加入并充分利用交易、互动数据进行决策与创新,实现由多元技术、社会因素并驱的迭代创新。

(4)对于专注场景化业务的数字平台,应重视产品模块化建设,借助高度模块化的产品架构,快速构建或修改功能、服务、解决方案,以满足不同场景需求。同时,提高平台开放性,整合互补产品与服务。此外,强化数据执行力,有效处理、利用开放平台产生的海量用户数据,支持模块内部及跨模块创新,通过提升数据执行力来增进产品模块化与平台开放性形成的迭代创新合力。

4.4 局限与展望

本文存在如下不足:第一,研究数据为截面数据,且样本大多来自成立年限10年及以上的数字平台,对于新创数字平台的参考比较有限。未来可扩大样本范围,收集数字平台不同发展阶段的面板数据,对迭代创新驱动机制进行包含时间序列的细致探讨。第二,迭代创新是应对激烈竞争或环境不确定性的有效创新模式。未来可将市场不确定性、技术不确定性或竞争强度等外部因素作为调节变量,运用结构方程或回归分析模型进一步讨论数字平台在不同环境下的迭代创新驱动机制。第三,基于数字平台不同类型特征归纳驱动迭代创新的普遍构型。未来可通过案例分析方法对数字平台进行深入分析,进一步探究特定因素在不同情境下的实际作用,以更加全面地理解数字平台迭代创新驱动机制的复杂多样性。

参考文献:

[1] 阮添舜, 屈蓉, 顾颖. 数字平台生态系统下企业何以实现数字创新[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(23): 82-91.

[2] TILSON D, SORENSEN C, LYYTINEN K. Change and control paradoxes in mobile infrastructure innovation: the Android and IOS mobile operating systems cases[C]// Proceedings of the 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences. USA: IEEE Computer Society, 2012: 1324-1333.

[3] DE REUVER M, SORENSEN C, BASOLE R C. The digital platform: a research agenda[J]. Journal of Information Technology, 2018, 33(2): 124-135.

[4] JIANG X, JIN R, GONG M, et al. Are heterogeneous customers always good for iterative innovation[J]. Journal of Business Research, 2022, 138: 324-334.

[5] 傅锋, 陈爽英, 文艺. 数字平台互补者经验对迭代创新的影响研究[J]. 管理学报, 2024, 21(1): 86-95.

[6] 陈爽英, 雷波, 傅锋, 等. 在线评分、APP迭代速度与绩效:平台系统更新的调节效应[J]. 技术经济, 2021, 40(10): 173-183.

[7] TIAN P, YANG Q. The impact of online customer reviews on product iterative innovation[J]. European Journal of Innovation Management,2024,27(8):2646-2667.

[8] 魏龙, 党兴华. 期望落差、惯例复制与迭代创新:组织即兴的调节作用[J]. 管理评论, 2022, 34(10): 146-157.

[9] ZHANG M, LIU Y, WANG Y, et al. How to retain customers:understanding the role of trust in live streaming commerce with a socio-technical perspective[J]. Computers in Human Behavior, 2022, 127: 107052.

[10] KAPOOR K, BIGDELI A, DWIVEDI Y, et al. A socio-technical view of platform ecosystems: systematic review and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 128: 94-108.

[11] 朱晓红, 陈寒松, 张腾. 知识经济背景下平台型企业构建过程中的迭代创新模式——基于动态能力视角的双案例研究[J]. 管理世界, 2019, 35(3): 142-156,207-208.

[12] CHEN L, WANG M, CUI L, et al. Experience base, strategy-by-doing and new product performance[J]. Strategic Management Journal, 2021, 42(7): 1379-1398.

[13] NASIRI M, SAUNILA M, UKKO J. Digital orientation, digital maturity, and digital intensity: determinants of financial success in digital transformation settings[J]. International Journal of Operations &Production Management, 2022, 42(13): 274-298.

[14] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management: reinventing innovation management research in a digital world[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[15] WEI Z, HUANG W, WANG Y, et al. When does servitization promote product innovation? the moderating roles of product modularization and organization formalization[J]. Technovation, 2022, 117: 102594.

[16] MACHADO N, MORIOKA S N, GOHR C F. Can product modularity boost strategies for circular business models? a visual tool proposal representing benefits and barriers considering expert opinion[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 448: 141522.

[17] SHAMIM S, YANG Y, UL ZIA N, et al. Big data management capabilities in the hospitality sector: service innovation and customer generated online quality ratings[J]. Computers in Human Behavior, 2021, 121: 106777.

[18] ZENG J, GLAISTER K W. Value creation from big data: looking inside the black box[J]. Strategic Organization, 2018, 16(2): 105-140.

[19] MENON K, KARKKAINEN H, WUEST T. Industrial internet platform provider and end-user perceptions of platform openness impacts[J]. Industry and Innovation, 2020, 27(4): 363-389.

[20] 王节祥, 郭斌, 江诗松, 等. 数字平台企业的边界塑造机制:嵌入式案例研究[J]. 中国工业经济, 2024,42(3): 175-192.

[21] KAMALALDIN A, LINDE L, SJODIN D, et al. Transforming provider-customer relationships in digital servitization: a relational view on digitalization[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 306-325.

[22] GREWAL R, CHAKRAVARTY A, SAINI A. Governance mechanisms in business-to-business electronic markets[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(4): 45-62.

[23] 杨亚倩, 蔡莉, 陈姿颖. 数字平台治理机制对机会集的影响——基于多主体互动视角的研究[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(15): 1-11.

[24] DOUGLAS E J, SHEPHERD D A, PRENTICE C. Using fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105970.

[25] TAJEDDINI K, HUSSAIN M, GAMAGE T C, et al. Effects of resource orchestration, strategic information exchange capabilities, and digital orientation on innovation and performance of hotel supply chains[J]. International Journal of Hospitality Management, 2024, 117: 103645.

[26] RAGIN C C. Redesigning social inquiry:fuzzy sets and beyond[M]. Chicago:University of Chicago Press, 2008.

[27] FISS P. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

[28] ANDREWS R, BEYNON M J, MCDERMOTT A M. Organizational capability in the public sector: a configurational approach[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(2): 239-258.

(责任编辑:王敬敏)