0 引言

党的二十大报告提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。数字经济全面赋能经济、政治、文化、社会、生态文明现代化,是实施中国式现代化的重要抓手。科技创新驱动数字经济高质量发展,为数字经济促进中国式现代化提供了新引擎。近年来,我国数字经济政策密集出台,基本形成完善的数字经济顶层设计与细化的地方推进举措相结合的政策体系,数字经济政策部署已成为我国现代化产业、市场、治理体系的重要组成部分,是中国式现代化的重要驱动力。当前,我国已经进入全面推进中国式现代化的关键时期,厘清基于科技创新的数字经济促进中国式现代化机制与效应,是亟待解决的关键问题。

关于数字经济与中国式现代化,当前研究主要集中在以下几个方面:第一,数字经济与中国式现代化。毛丰付等[1] 、严芝清等[2]将中国式现代化划分为“经济、政治、文化、社会、生态文明”5个维度,前者探究数字中国对5个维度的推动作用;后者根据5个维度构建中国式现代化指标体系,发现城镇化与环境规制影响数字经济赋能中国式现代化;陈胜利等[3]、胡峰等[4]将中国式现代化划分为“经济、社会、生态文明、城乡区域、治理能力”5个维度,运用省级面板数据验证产业结构升级对数字经济推动中国式现代化发挥中介效应。第二,科技创新与数字经济;李晓华[5]、Adamu等[6]认为科技创新是促进数字经济快速发展并促使数字技术在多领域广泛应用的重要动因;李彦臻等[7]认为技术颠覆性变革驱动数字经济形成规模经济和范围经济。第三,科技创新与中国式现代化。洪银兴等[8]、任保平等[9]认为在推进中国式现代化进程中,科技创新与产业创新不能脱节;陈志等[10]认为科技创新助推现代化产业体系构建,从经济视角推进中国式现代化;陈志等[10]、崔宏轶[11]认为科学精神影响人们的理想信念和道德情操,从文化视角赋能中国式现代化。

综上所述,现有研究为本文提供了一定的理论基础,但存在如下不足:首先,从研究对象看,学者仅局限于数字经济、科技创新、中国式现代化两两关系研究,鲜有研究将三者纳入统一分析框架。其次,从研究内容看,学者从不同维度分析中国式现代化,仅局限于对中国式现代化的整体测度,较少对其它5个维度分别进行测度。最后,从研究方法看,学者仅对数字经济、科技创新与中国式现代化关系展开定性分析,缺少定量研究。基于此,本文根据党的二十大报告“五位一体”总体布局,从“经济、政治、文化、社会、生态文明现代化”5个维度分析中国式现代化,将数字经济、科技创新、中国式现代化纳入统一分析框架,深入剖析基于科技创新的数字经济对中国式现代化的影响机制。通过构建门槛模型,收集2015—2022年中国内地30个省份(西藏因数据不全,未纳入统计)数字经济、科技创新、中国式现代化相关数据,测度基于科技创新的数字经济对中国式现代化及其5个维度的影响效应。在此基础上,提出针对性政策建议,以期为促进中国式现代化提供决策参考。

1 理论分析

1.1 数字经济对中国式现代化的影响机制

1.1.1 数字经济与经济现代化

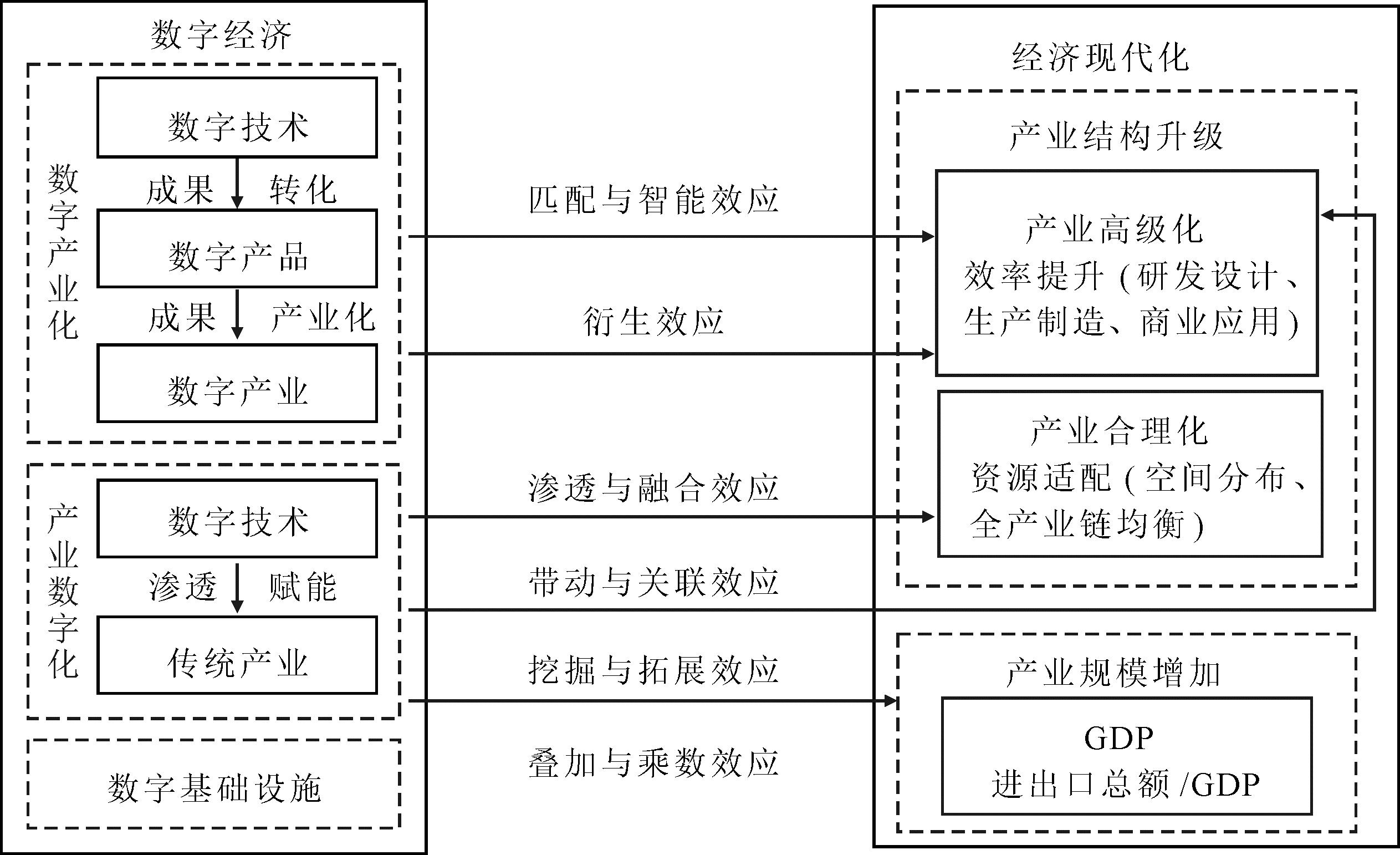

数字经济包括数字产业化与产业数字化[12]。结合数字创新理论,数字技术可转化为数字产品,并通过大批量生产形成数字产业。而产业数字化则是指通过数字技术渗透赋能传统产业发展。根据陈佳贵、黄群慧等[13]的经济现代化理论,经济现代化包括产业结构升级与产业规模增加。结合产业结构升级理论,产业结构升级包括产业高级化、产业合理化。可见,数字经济通过促进产业结构升级与产业规模增加加快经济现代化[12],数字经济促进经济现代化机制如图1所示。

(1)产业结构升级。数字产业化通过时间维度匹配与智能效应推动产业高级化,通过空间维度衍生效应促进产业合理化。第一,匹配效应。在研发设计阶段,数字产业通过数据支撑、算法赋能将产品设计与客户需求精准匹配,能够降低研发成本。在生产制造阶段,企业利用集成化、自动化数字技术高效匹配供需。在商业化阶段,数字交易平台通过发布市场信息、克服技术交易瓶颈提高企业交易效率。第二,智能效应。企业通过大数据分析与AI诊断优化创新链,提升企业创新效率。第三,衍生效应。互联网、大数据等数字技术场景应用催生出一大批新兴产业,促使要素资源空间分布、产业结构布局更加合理。

产业数字化通过时间维度渗透和融合效应提升创新链效率,通过空间维度带动与关联效应促进产业空间合理分布、全产业链均衡发展。具体表现在以下几个方面:第一,渗透效应。数字技术渗透应用于三大产业,形成智慧农业、制造业与服务业,实现研发、生产与商业应用高效匹配。第二,融合效应。大数据通过与传统产业融合,建立在线用户社区,优化生产流程,显著提升研发设计、生产制造与商业应用效率。第三,带动效应。数字技术通过赋能传统产业,促进数字产业集聚,实现中小企业协同,优化产业空间分布。数字领军企业通过搭建数字平台,拉动配套企业数字化转型,从而实现数字资源互联互通和全产业链均衡发展。第四,关联效应。数字技术渗透与赋能促进产业内与产业间企业衔接配套,有助于提高空间资源适配度,打通创新链数据通道,促进产业链均衡发展。

(2)产业规模增加。首先,数字经济通过挖掘与拓展效应促进产业规模增加。互联网平台 “大数据池”能提供精准的市场预测,挖掘消费者对新技术或新产品的潜在需求,进而提高企业预期收益。数据资源产品化、产业化形成产品市场社交电商、无人商超等新型商业模式,不断拓展数字消费空间,为经济发展提供新增长极。其次,数字经济通过叠加效应与乘数效应促进产业规模增加。叠加效应表现为:数字技术商业化应用赋能传统产业,通过产业结构升级实现产业链效率倍增和产业资源高效适配。乘数效应表现为:人工智能通过网络效应促进企业边际报酬递增;而数字化集群则能提高网络交叉外部效应,通过规模与范围经济扩大产业规模。当数字经济跨越一定阈值后,根据梅特卡夫法则,数字平台网络价值将呈指数级增长,并产生乘数效应。

1.1.2 数字经济与政治现代化

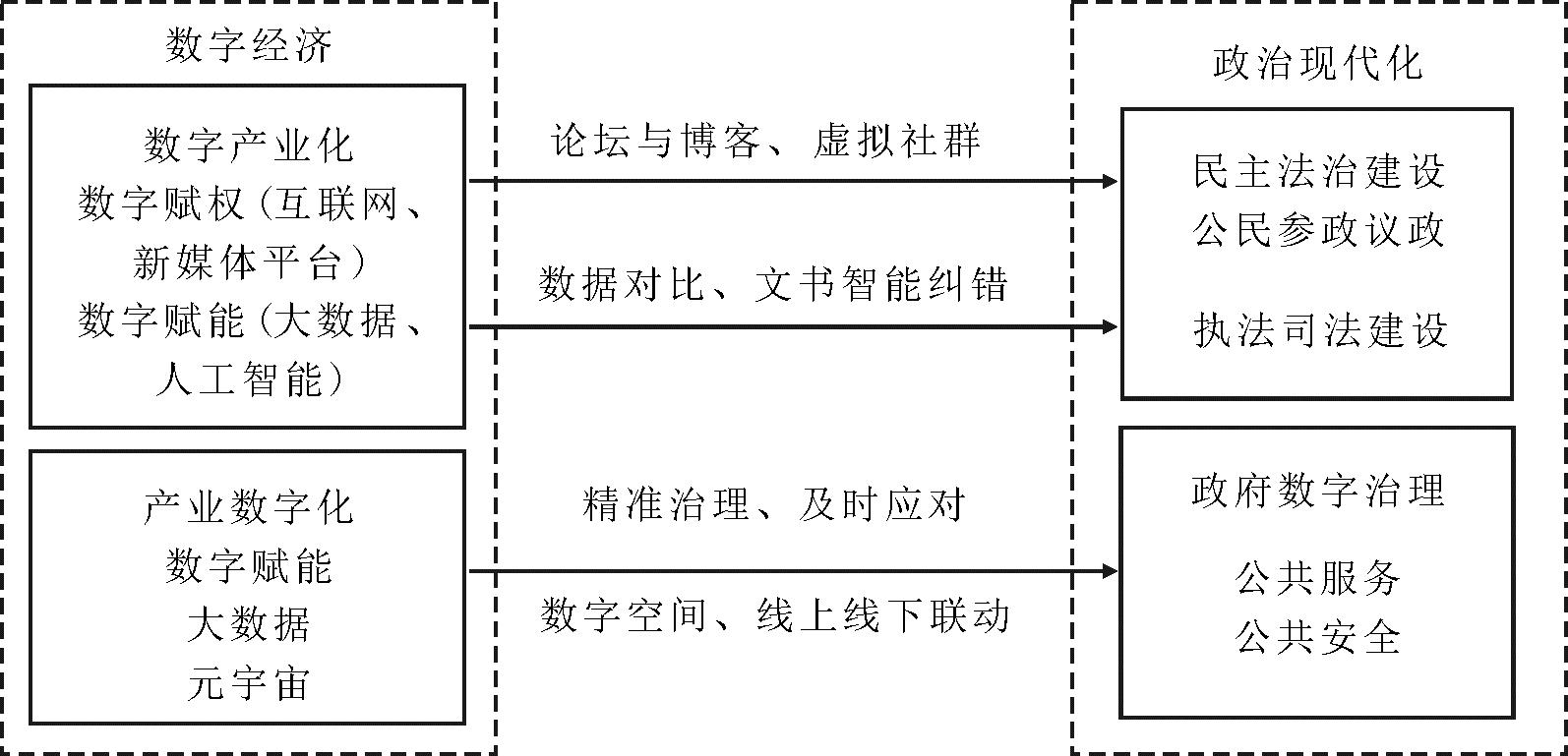

根据刘艳红[14]的数字治理理论、鲍静等[15]的国家治理理论,政治现代化包括民主法治建设与政府数字治理,数字经济通过数字赋权与数字赋能促进民主法治建设,通过数字赋能增强政府数字治理(见图2)。

(1)民主法治建设。互联网论坛和博客开放平台赋予公民一定参与权,有助于公民行使自由表达权。新媒体平台构建的虚拟社群以平台化支撑和虚拟自组织方式参与社会治理。在执法层面,大数据催生“预警预测”,通过数据比对找到相关性,能够降低警力成本[16]。在司法层面,“裁判文书智能纠错”等一系列人工智能技术的应用可减少法官大量事务性工作,提高法院庭审效率。

(2)政府数字治理。大数据通过开放与共享对公众需求进行精准定位,为实现精准治理提供数据基础和实施路径。元宇宙技术使得政府治理不再局限于物理空间,而是拓展到数字空间,从而拓宽治理领域,实现线上线下联动及协同治理[17]。

1.1.3 数字经济与文化现代化

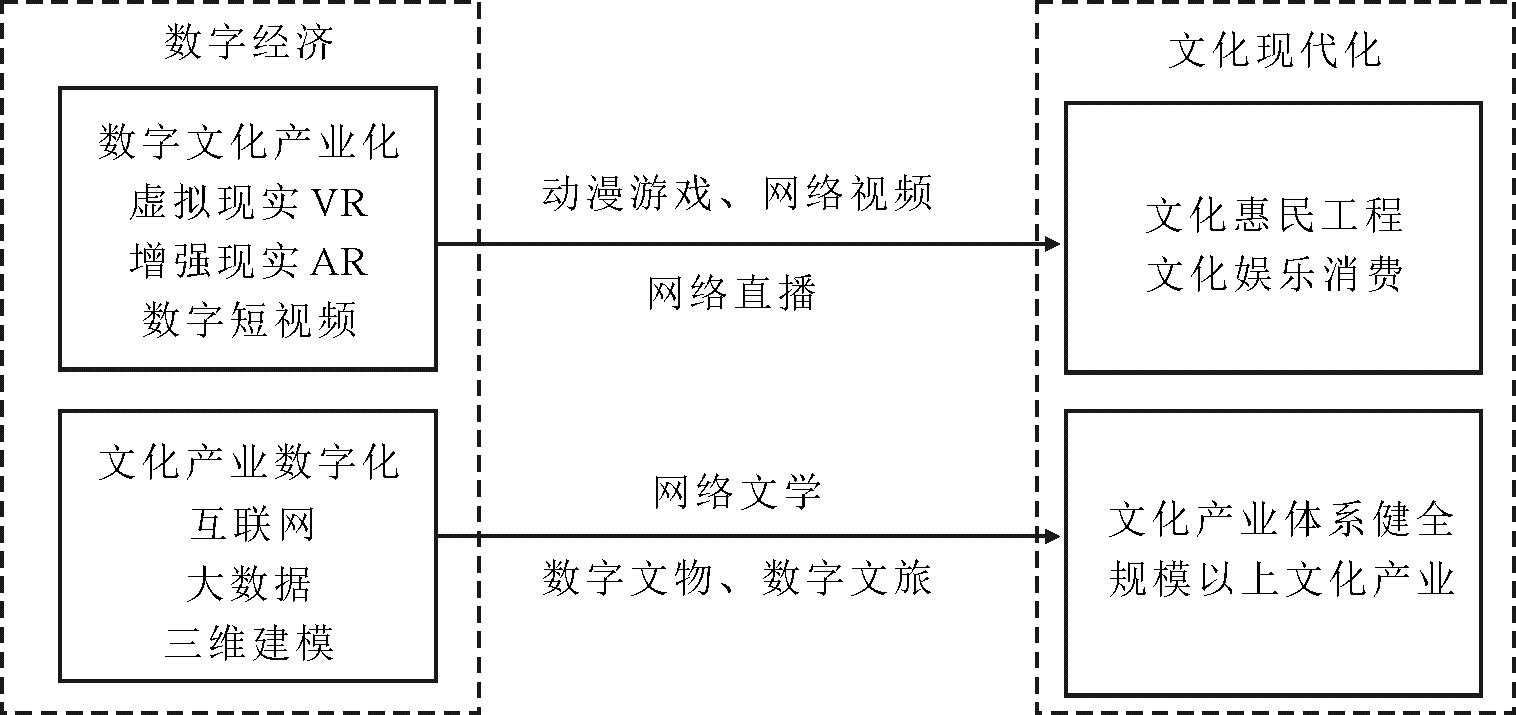

依据张振鹏[18]的数字文化产业理论,数字经济包括数字文化产业化与文化产业数字化,文化现代化包括文化惠民工程与文化产业健全(见图3)。

(1)文化惠民工程。数字文化产业化是运用数字技术对文化内容进行创作、生产、传播、服务的一种新型文化业态,有助于丰富居民文娱活动。虚拟现实、增强现实、数字短视频发展催生了依托数字技术进行文化内容创作、生产的新型文化业态——数字文化产业,进而催生出动漫游戏、网络直播、网络视频等新兴文娱产业。基于互联网信息技术,文化产品能够获取多元化销售渠道,高效对接用户需求,从而生产个性化文化产品。

(2)文化产业健全。数字技术与传统文化产业融合能促进传统文化产业数字技术进步。首先,传统文化数字化转型有助于提高文化产品质量,以互联网为载体,网络文学传播在专业软件帮助下更加便捷,文化内容更加丰富、充实。其次,数字技术与传统文化交互,让历史人文焕发生机。例如,数字文旅利用大数据技术,让游客足不出户便能感受风景名胜;历史文物三维建模以数据形式将文物存储在数据库中,为学者研究历史提供详细数据。

1.1.4 数字经济与社会现代化

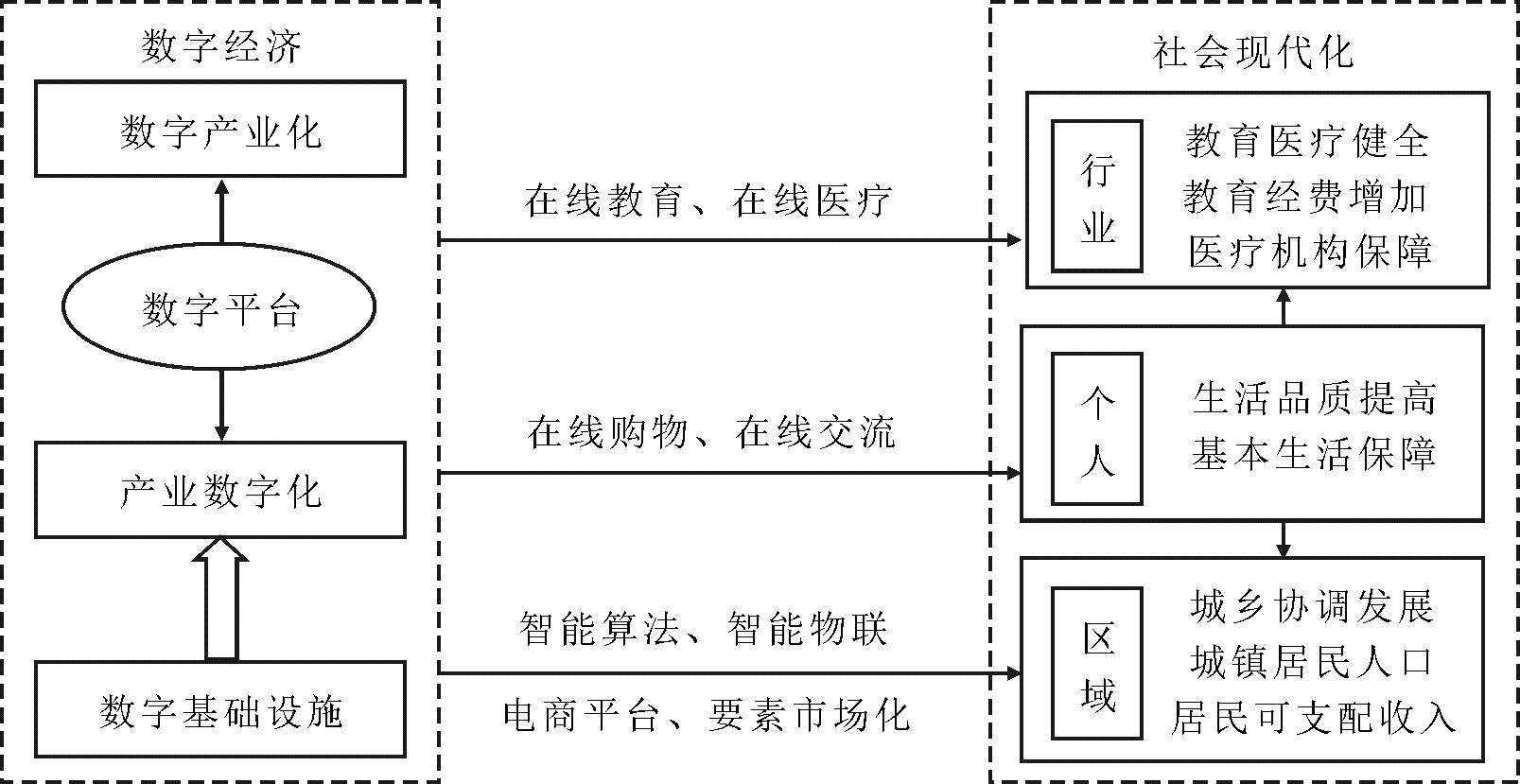

数字基础设施是数字产业化与产业数字化的基础,为数字经济发展提供保障。数字平台是数字产业化与产业数字化的“纽带”。结合殷浩栋等[19]的数字化转型理论、刘培林等[20]的共同富裕理论,本文认为共同富裕包括缩小收入、区域与城乡差距。社会现代化包括个人层面生活品质提高、行业层面教育医疗健康、区域层面城乡协调发展,是教育医疗健全与城乡协调发展的“纽带”(见图4)。

(1)提高生活品质。首先,数字经济能满足人们的美好生活需求。人在家中坐、货从网上来。人们不用去实体店随时随地购物,节省了大量时间和精力,带来极大的便利性,多样化商品满足了人们的多元化需求,个性精准营销满足了消费者的差异化需求。其次,相较于传统社交方式,在线交流能打破社交时空障碍,实现“即时通讯”,增强社交互动和联系,拓宽个人社交网络,改善人与人之间的社会关系。

(2)健全教育医疗体系。首先,数字技术普及可提高教育质量。人们进行网络课程学习不再受时空限制,有利于提高民众受教育程度,助力全社会人力资本总量和质量提升。其次,在线医疗可补齐现代医疗体系,解决医疗资源总量不足、结构失衡问题,将个人、家庭、医院资源与药店、银行、保险等第三方机构精准连接,保证医疗服务的及时性,降低医疗成本,提高大健康服务水平,推动医疗水平高质量发展。

(3)推动城乡协调发展。首先,数字技术可提高农业生产效率。在决策阶段,智能算法通过实时汇总农业生产与库存数据,运用孪生技术动态分析与优化农民需求,帮助农业实现供需匹配,从源头上解决农业周期性问题。在生产阶段,农村领域应用卫星遥感等物联网技术设备通过设计农作物生长模型高效利用农资资源,通过气象监控模型预知生产风险。伴随着智能物联设备的加大布局,农村实现从播种到收获的全流程自动运转。在交易阶段,智能算法电商平台能降低农产品流通与价值损耗,扩大交易规模,开发市场潜力。其次,新经济模式为农业发展创造了新机遇,农产品电子商务、乡村旅游民宿满足了消费者以往被忽略或者难以实现的“长尾需求”。

1.1.5 数字经济与生态文明现代化

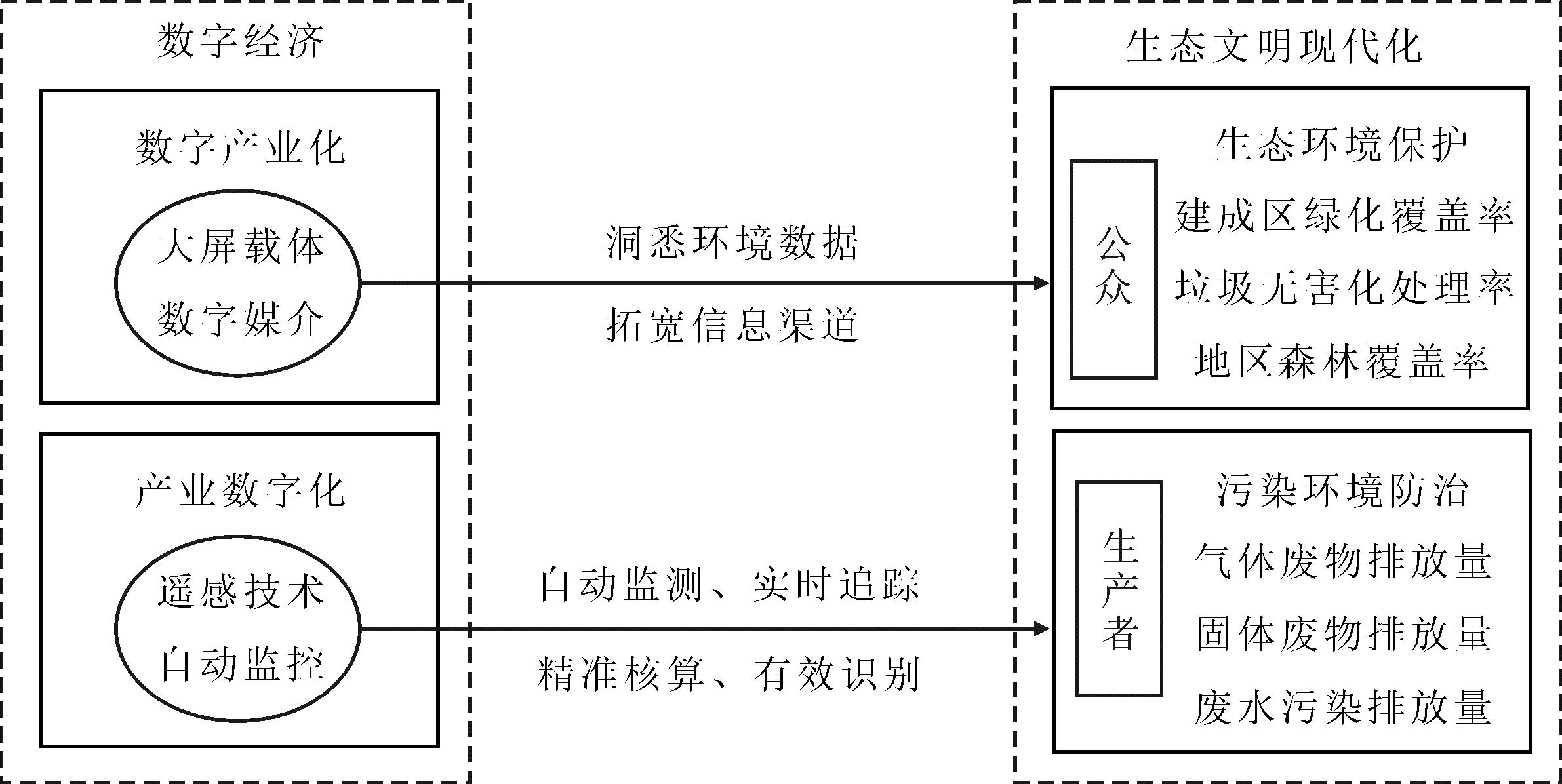

生态文明现代化包括针对公众层面的生态环境保护与针对生产者层面的污染环境防治。根据李珒等[21]的数字赋能与环境治理理论,数字产业化通过“大屏”载体+数字媒介对公众生态环境加以保护,产业数字化通过遥感技术、自动监控技术对生产者污染环境加以防治(见图5)。

(1)生态环境保护。首先,数字产业化通过“大屏”载体与数字媒介场景应用加强生态环境保护,通过整合多种数字技术对环境碎片化信息进行可视化展示,帮助决策者洞悉环境信息,避免决策偏误。其次,数字产业化通过数字媒介拓宽政府与公众的环境信息沟通渠道[21]。公众碎片化的环境信息可通过数字平台及时向政府反映,使得政府环境信息更加多元,有利于提升环境信息传播效率,帮助公众系统掌握环保知识,推动环保意识向环保行为转变。

(2)污染环境防治。大数据、遥感技术的应用使地方政府可自动监测与实时追踪空气质量、水域水质、污染物排放量与排放浓度等信息,精准汲取辖区环境信息,有效避免传统人工检查导致的环境整治实施困境,抑制生产者的非法排放污染物行为。自动监控、云计算技术通过对污染浓度和折算浓度关系的精准核算,能够有效识别环境领域中的违法行为,降低地方政府监管占用率,提升环境治理效果。

综上所述,数字经济对中国式现代化及其5个维度具有正向促进作用,但当数字经济跨越一定阈值后,其对中国式现代化才产生乘数效应。因此,数字经济与中国式现代化之间可能存在门槛效应。

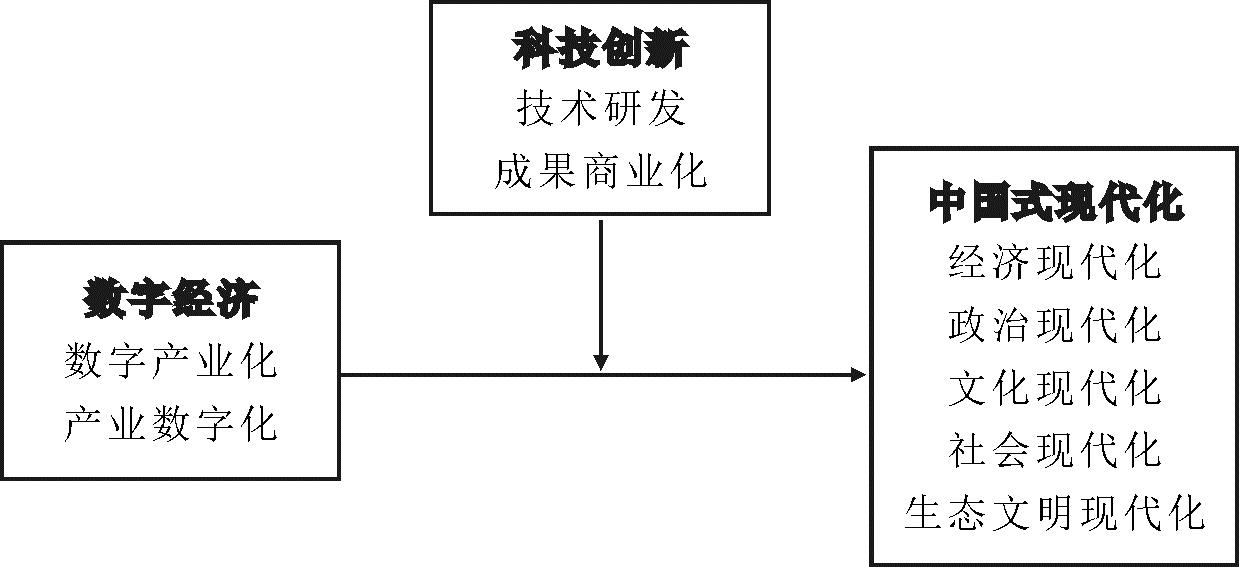

1.2 科技创新调节数字经济促进中国式现代化的机制

科技创新加速数字技术涌现,数字技术产业化与数字技术赋能传统产业,促进经济、政治、文化、社会、生态文明现代化(见图6)。

(1)经济现代化。科技创新加快数字技术和信息技术应用,使得数字经济发展更加高效、智能,有利于优化资源配置,促进产业结构升级。科技创新带来新技术和新模式,不仅为数字经济提供更多创新产品和服务,还通过乘数效应扩大数字经济产业规模。

(2)政治现代化。科技创新论坛与博客、虚拟社群等数字技术的应用使公民更加便捷地参与到社会治理中,能够打破传统行政机关组织边界,使社会决策更加民主[22];大数据及人工智能等数字技术在执法与司法层面的应用有利于提高法治效率。同时,政府通过元宇宙数字技术实现线上线下联动与协同治理,运用大数据辅助行为决策,进而提升政府决策、监管和服务能力。

(3)文化现代化。科技创新促进虚拟现实、增强现实等数字技术商业化应用,衍生出数字文化产业,催生出网络直播、网络视频等新兴文娱产业;文化惠民工程通过科学传播,有利于增强公民创新意识和科学素养。同时,数字技术与传统文化产业融合为传统文化注入新鲜血液,使文化产业更加健全,进而促进文化现代化。

(4)社会现代化。科技创新使在线交流、在线购物等数字技术面向民生需求,让技术成果惠及人民生活;智能算法、智能物联为推进社会工作提供了新方式,缩小了城乡与区域差距,有助于解决社会发展不平衡问题;在线教育、在线医疗为人民群众提高受教育程度创造了更加普惠公平的条件,推动医疗高质量发展。

(5)生态文明现代化。科技创新使得数字技术得以产业化应用,通过对公众生态环境的保护,构建人与自然和谐相处的生态环境保护体系。遥感、自动监控等数字技术赋能传统产业,有利于政府对生产者污染环境进行有效防治,通过精准防控提升资源利用率,突破高能耗、高污染发展瓶颈,进而促进生态文明现代化。

2 研究设计

2.1 模型构建

2.1.1 普通面板模型

数字经济对中国式现代化具有显著影响,考虑到数字基础设施建设从投入到完工需要一定时间,并且数字经济对中国式现代化的影响存在一定滞后性,借鉴郭晓川等(2023)的做法,对数字经济作滞后2期处理,建立如下面板模型:

chimi,t=α0+β0digei,t-2+β1controli,t+μi+λt+εi,t

(1)

其中,i、t分别代表省份和年份; chimi,t代表中国式现代化水平;digei,t-2代表数字经济发展水平。controli,t为控制变量集合,α0为常数项,β0为核心解释变量影响系数,β1为控制变量影响系数,μi为地区虚拟变量,λt为时间虚拟变量,εi,t为随机误差项。

2.1.2 门槛效应模型

由于数字经济与科技创新可能会非线性影响中国式现代化,故建立以数字经济、科技创新为门槛变量的回归模型。借鉴Hansen的[23]的门槛模型, 以数字经济为门槛变量,构建数字经济对中国式现代化影响的门槛面板模型。

chimi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2

>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(2)

其中,θ为待估门槛值,I(·)为指示性函数,满足括号内条件值为1,否则为0。同时,将模型(2)中的被解释变量chimi,t替换为econmit、polmit、culmit、socmit、ecolmit,分别考察数字经济对中国式现代化5个维度的非线性影响,构建模型(3)~(7)模型。

econmi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(3)

polmi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(4)

culmi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(5)

socmi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(6)

ecolmi,t=α0+β0digei,t-2I(digei,t-2≤θ1)+β1digei,t-2I(θ1≤digei,t-2≤θ2)+β2digei,t-2I(digei,t-2>θ2)+…βndigei,t-2I(digei,t-2>θn)+βn+1controli,t+μi+λt+εi,t

(7)

为检验科技创新对数字经济促进中国式现代化及其5个维度的非线性影响,建立以科技创新为门槛变量的门槛回归模型,即以“科技创新”替换模型(2)~(7)模型中的门槛变量。

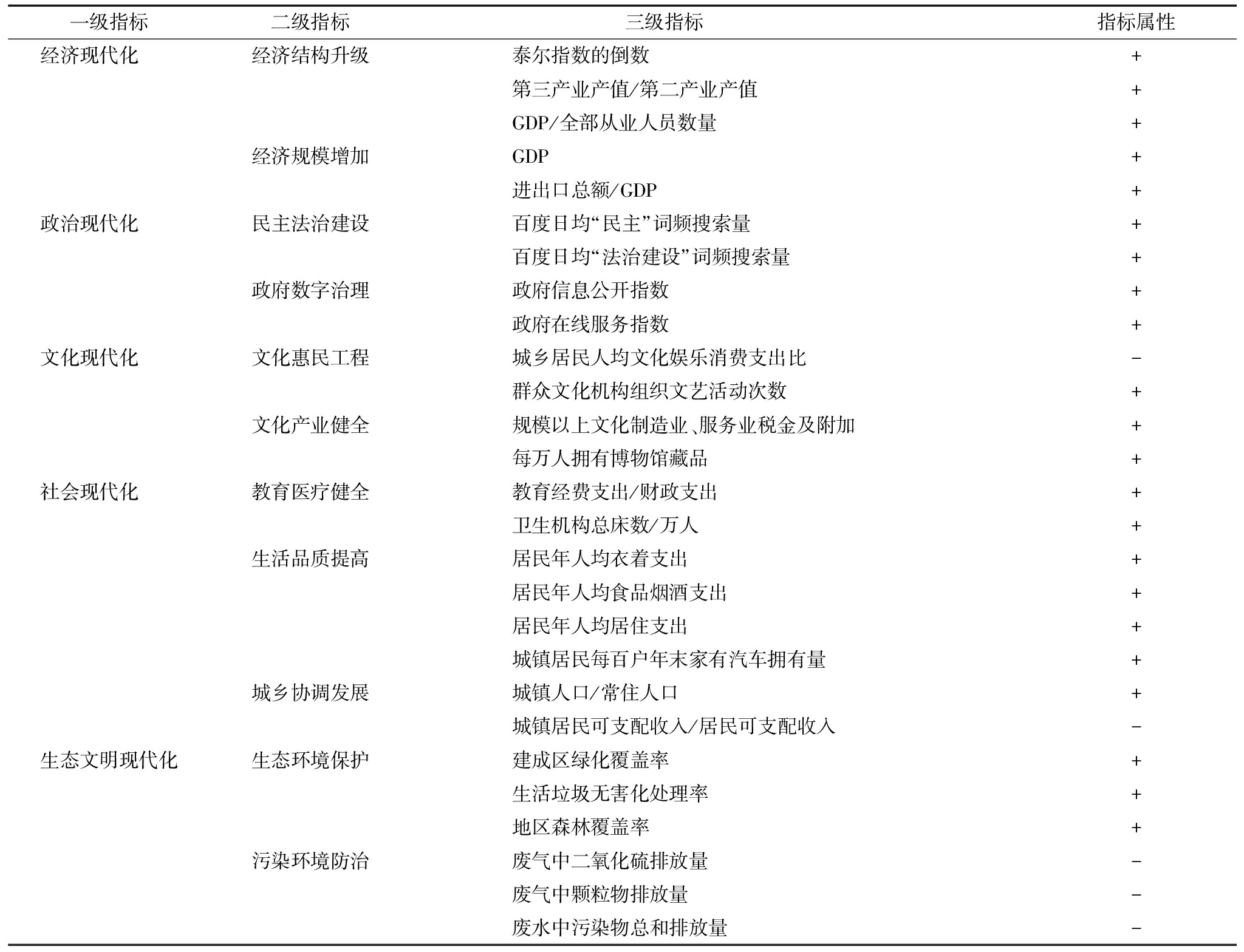

2.2 变量选取

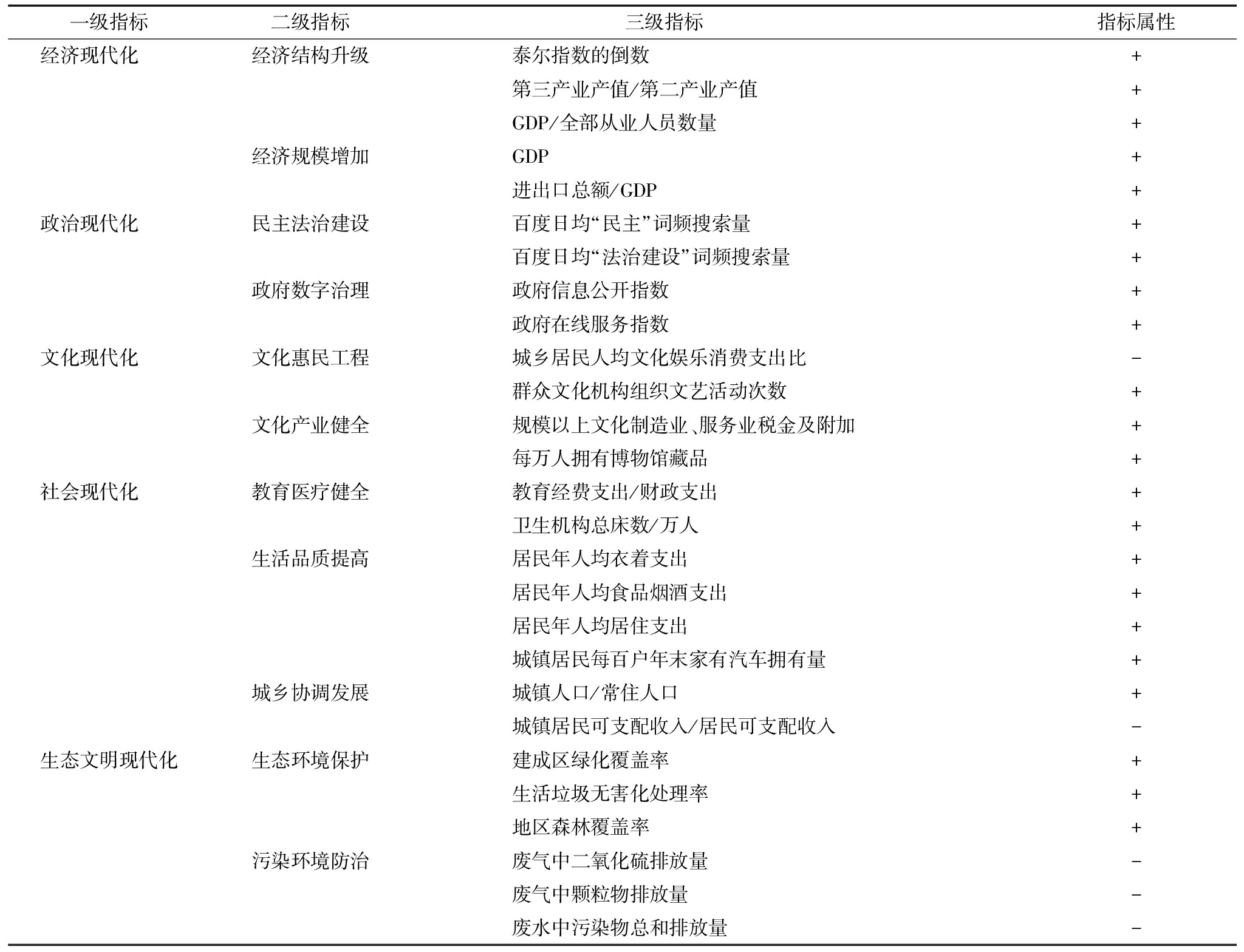

(1)被解释变量:中国式现代化(chim)。根据上述分析,遵循数据可得性原则,参考陈胜利等[3] 、任保平等[24]、李海央等[25]、李呈[26]、李明洋等[27]的做法,将中国式现代化划分为5个一级指标、11个二级指标和27个三级指标,构建中国式现代化水平综合评价指标体系(见表1),用熵权法测度其水平。

表1 中国式现代化水平综合评价指标体系

Table 1 Comprehensive evaluation index system of Chinese modernization level

一级指标二级指标三级指标 指标属性经济现代化 经济结构升级泰尔指数的倒数+第三产业产值/第二产业产值+GDP/全部从业人员数量+经济规模增加GDP+进出口总额/GDP+政治现代化 民主法治建设百度日均“民主”词频搜索量+百度日均“法治建设”词频搜索量+政府数字治理政府信息公开指数+政府在线服务指数+文化现代化 文化惠民工程城乡居民人均文化娱乐消费支出比-群众文化机构组织文艺活动次数+文化产业健全规模以上文化制造业、服务业税金及附加+每万人拥有博物馆藏品+社会现代化 教育医疗健全教育经费支出/财政支出+卫生机构总床数/万人+生活品质提高居民年人均衣着支出+居民年人均食品烟酒支出+居民年人均居住支出+城镇居民每百户年末家有汽车拥有量+城乡协调发展城镇人口/常住人口+城镇居民可支配收入/居民可支配收入-生态文明现代化生态环境保护建成区绿化覆盖率+生活垃圾无害化处理率+地区森林覆盖率+污染环境防治废气中二氧化硫排放量-废气中颗粒物排放量-废水中污染物总和排放量-

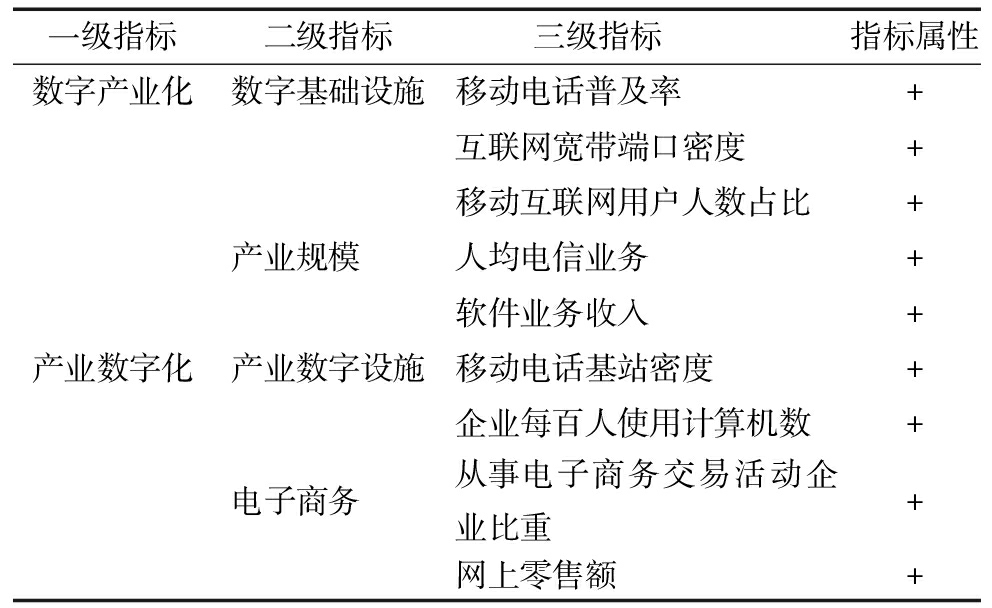

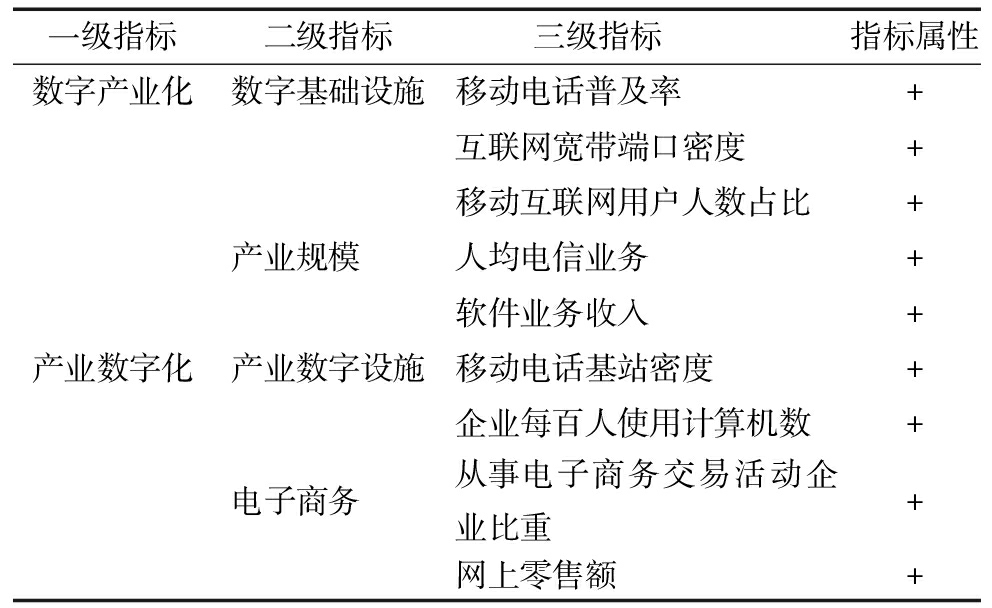

(2)核心解释变量:数字经济(dige)。根据上述分析,结合葛和平等[28]的研究,数字经济包括数字产业化与产业数字化2个一级指标、4个二级指标、9个三级指标(见表2),用熵权法测度数字经济水平。

表2 数字经济水平综合评价指标体系

Table 2 Comprehensive evaluation index system of digital economy level

一级指标二级指标三级指标 指标属性数字产业化数字基础设施移动电话普及率+互联网宽带端口密度+移动互联网用户人数占比+产业规模 人均电信业务+软件业务收入+产业数字化产业数字设施移动电话基站密度+企业每百人使用计算机数+电子商务 从事电子商务交易活动企业比重+网上零售额+

(3)门槛变量:科技创新(lninv)。考虑到科技创新产出具有滞后性,故用各地区专利授权量的对数滞后2期表征。

(4)控制变量。①外商直接投资(lnfdi),用各地区外商直接投资的对数表征;②规模以上工业企业数量(lnenter),以各地区规模以上企业数量对数表征;③政府规模(gov),用政府财政支出额与地区生产总值的比值表征;④受教育程度(edu),对各地区不同受教育程度人口赋值,其中小学学历赋值为6、初中学历赋值为9、高中学历赋值为12、大专及以上学历赋值为15,相加除以6岁及以上人口总数;⑤邮电业务(post),用邮电业务总量与地区生产总值的比值表征。

2.3 数据来源

本文以2015—2022年中国内地30个省份(因西藏数据不全,故未纳入统计)数据为研究样本,其中文化现代化数据来源于《中国文化及相关产业统计年鉴》(2016-2022),民主和法治建设数据来自百度指数,政府信息公开指数和政府在线服务指数来自国脉电子政务网,其余数据均来源于《中国统计年鉴》及各省份统计年鉴(2016-2023年),缺失值用插值法补充。

3 实证结果分析

3.1 基准回归与稳健性检验

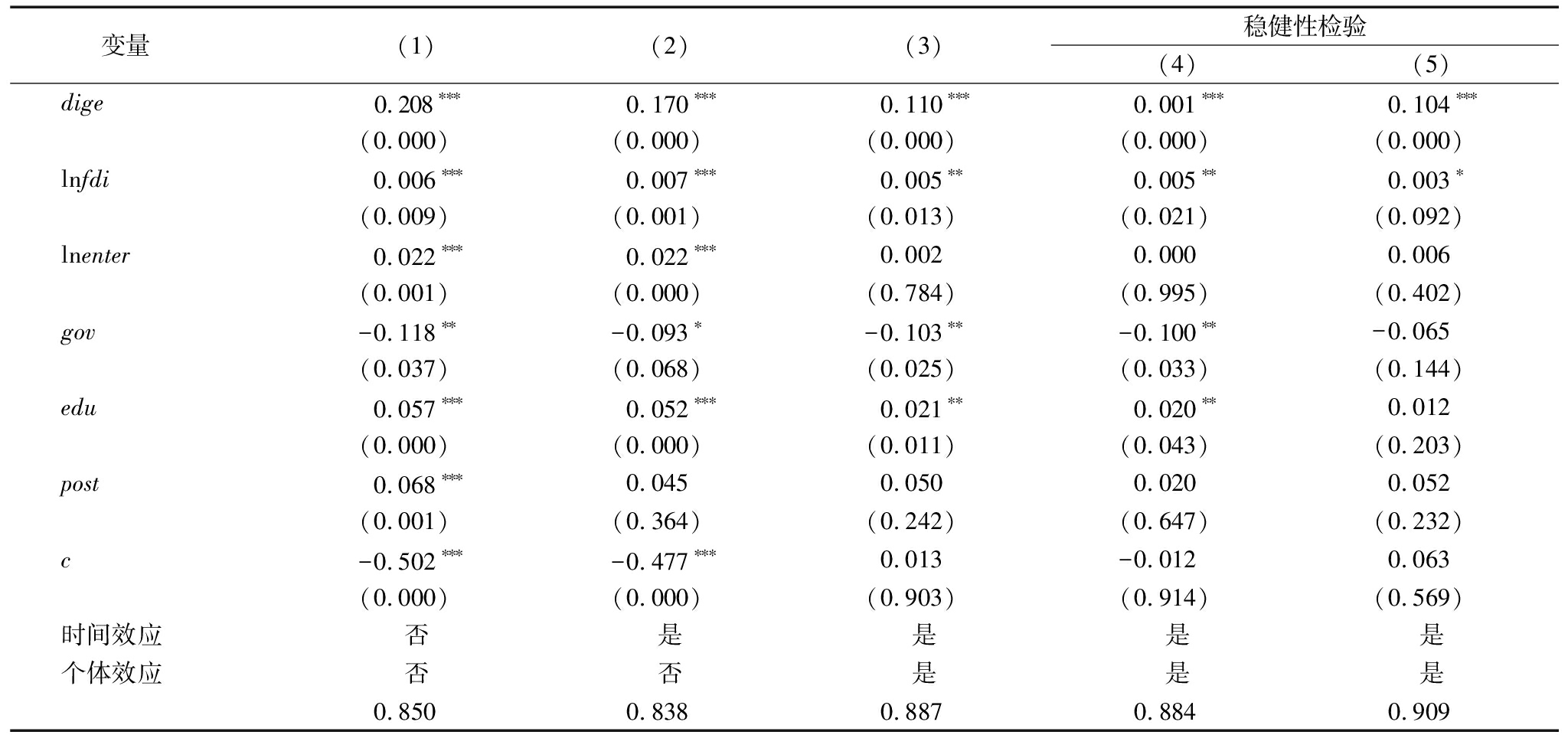

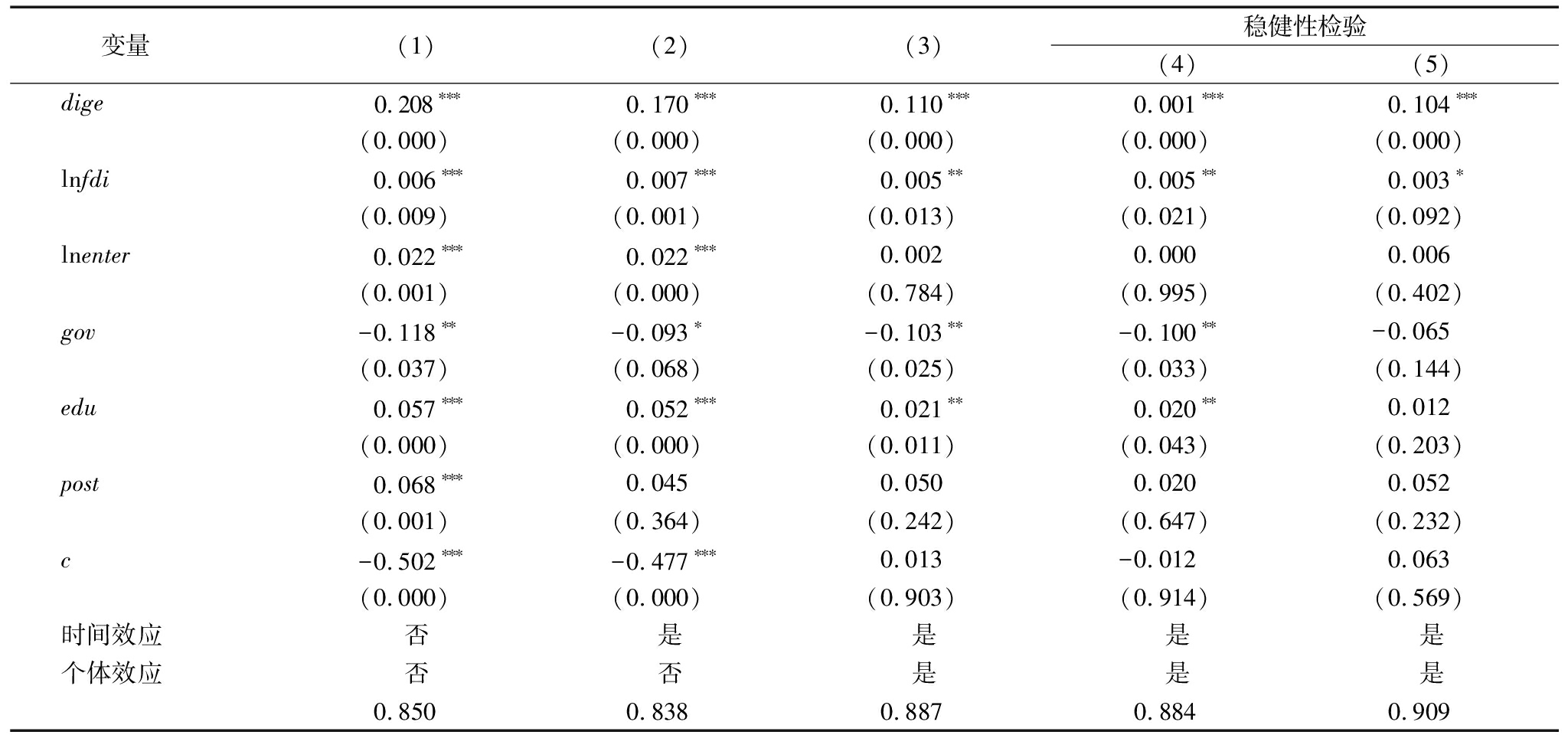

根据模型(1),运用Stata17对数字经济影响中国式现代化进行分析,回归结果见表3列(1)~(3)。从中可见,数字经济对中国式现代化在1%水平下具有显著正向影响。为验证结果可靠性,对模型(1)进行稳健性检验。一是替换解释变量,采用数字普惠金融指数重新回归,结果见列(4)。二是剔除4个直辖市,对研究样本重新进行回归,结果见列(5)。从中可见,数字经济回归系数在1%水平下显著为正,验证了模型的稳健性。用同样方法对中国式现代化5个维度进行稳健性检验,结果均通过显著性水平检验(限于篇幅,不再赘述)。可见,数字经济能显著正向促进中国式现代化。

表3 基准回归与稳健性检验结果

Table 3 Results of baseline regression and robustness test

变量 (1)(2)(3)稳健性检验(4)(5)dige0.208∗∗∗0.170∗∗∗0.110∗∗∗0.001∗∗∗0.104∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)lnfdi0.006∗∗∗0.007∗∗∗0.005∗∗0.005∗∗0.003∗(0.009)(0.001)(0.013)(0.021)(0.092)lnenter0.022∗∗∗0.022∗∗∗0.0020.0000.006(0.001)(0.000)(0.784)(0.995)(0.402)gov-0.118∗∗-0.093∗-0.103∗∗-0.100∗∗-0.065(0.037)(0.068)(0.025)(0.033)(0.144)edu0.057∗∗∗0.052∗∗∗0.021∗∗0.020∗∗0.012(0.000)(0.000)(0.011)(0.043)(0.203)post0.068∗∗∗0.0450.0500.0200.052(0.001)(0.364)(0.242)(0.647)(0.232)c-0.502∗∗∗-0.477∗∗∗0.013-0.0120.063(0.000)(0.000)(0.903)(0.914)(0.569)时间效应否是是是是个体效应否否是是是0.8500.8380.8870.8840.909

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%显著性水平,括号内为显著性p值,下同

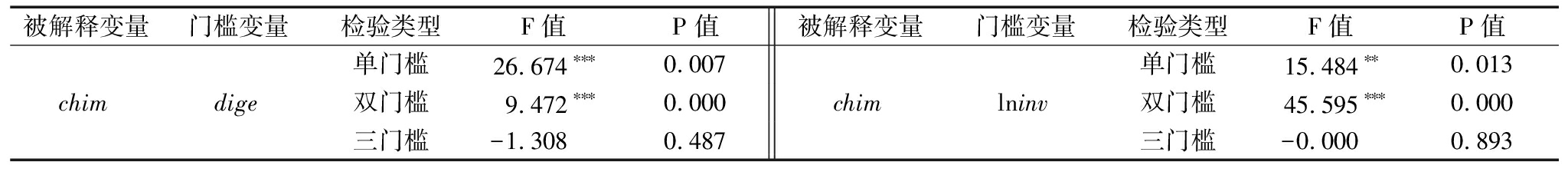

3.2 数字经济与科技创新对中国式现代化的门槛效应

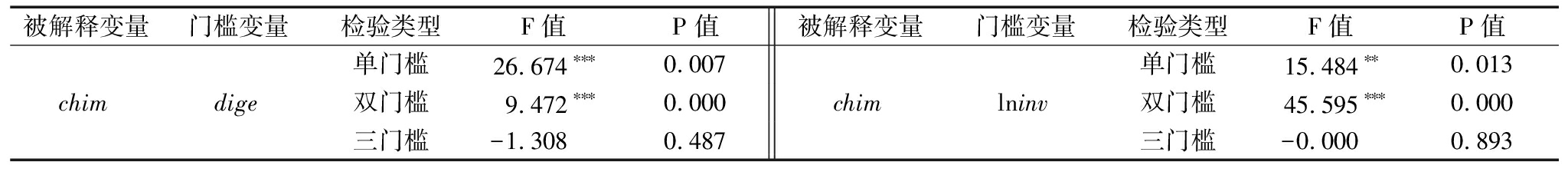

为检验门槛模型(2)的合理性,运用Stata17对门槛效应进行显著性检验,结果见表4。从中可见,数字经济、科技创新在模型(2)中均通过双门槛检验,但未通过三门槛检验,说明存在双门槛效应。可见,数字经济通过科技创新双门槛效应推进中国式现代化进程。

表4 门槛效应检验结果

Table 4 Test results of threshold effect

被解释变量门槛变量检验类型F值P值被解释变量门槛变量检验类型F值P值单门槛26.674∗∗∗0.007单门槛15.484∗∗0.013chimdige双门槛9.472∗∗∗0.000chimlninv双门槛45.595∗∗∗0.000三门槛-1.3080.487三门槛-0.0000.893

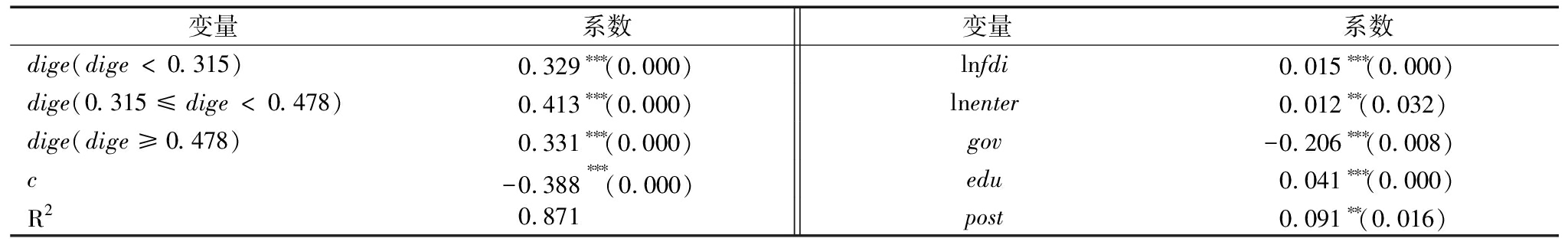

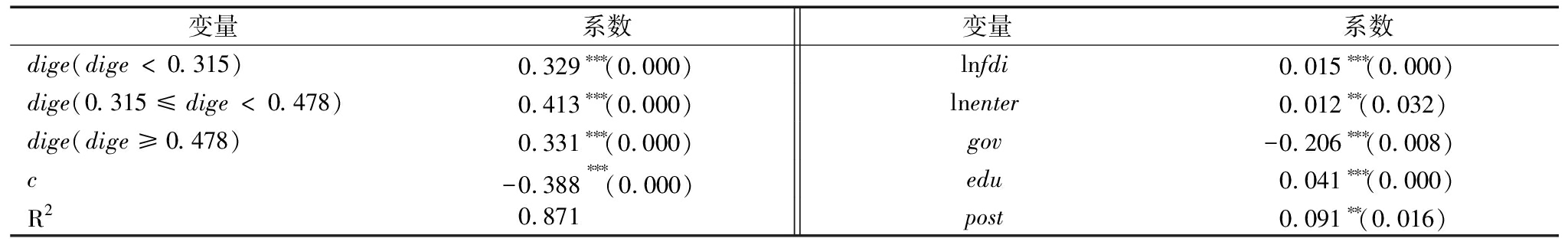

进一步,以数字经济为门槛变量,运用Stata17对模型(2)进行估计,结果见表5。由表5知,数字经济两个门槛值分别为0.315、0.478,当数字经济处于dige<0.315、0.315≤dige<0.478、dige≥0.478时,其回归系数分别为0.329、0.413、0.331,均在1%水平下显著。可见,数字经济对中国式现代化存在先增后减的正向影响。

表5 数字经济为门槛变量的回归结果

Table 5 Regression results with digital economy as a threshold variable

变量系数变量系数dige(dige<0.315)0.329∗∗∗(0.000)lnfdi0.015∗∗∗(0.000)dige(0.315≤dige<0.478)0.413∗∗∗(0.000)lnenter0.012∗∗(0.032)dige(dige≥0.478)0.331∗∗∗(0.000)gov-0.206∗∗∗(0.008)c-0.388∗∗∗(0.000)edu0.041∗∗∗(0.000)R20.871post0.091∗∗(0.016)

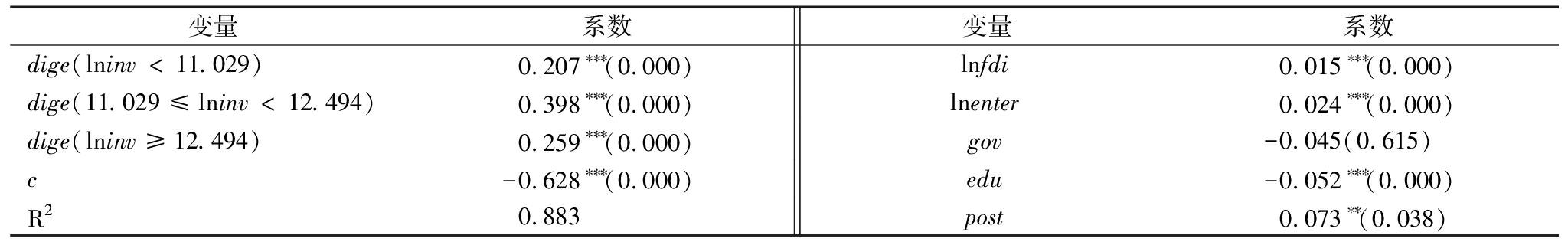

以科技创新为门槛变量对模型(2)进行估计,结果见表6。由表6可知,科技创新两个门槛值分别为11.029、12.494,当数字经济处于lninv<11.029、11.029≤lninv<12.494、lninv≤12.494时,其回归系数分别为0.207、0.398、0.259,均在1%水平下显著。研究发现,科技创新与数字经济相关系数为0.6,不存在高度相关,表7中模型所测效果为科技创新调节效应(限于篇幅,其它部分不再赘述)。可见,科技创新在数字经济与中国式现代化之间呈先增后减的正向调节效应。

表6 科技创新为门槛变量的回归结果

Table 6 Regression results with technological innovation as a threshold variable

变量系数变量系数dige(lninv<11.029)0.207∗∗∗(0.000)lnfdi0.015∗∗∗(0.000)dige(11.029≤lninv<12.494)0.398∗∗∗(0.000)lnenter0.024∗∗∗(0.000)dige(lninv≥12.494)0.259∗∗∗(0.000)gov-0.045(0.615)c-0.628∗∗∗(0.000)edu-0.052∗∗∗(0.000)R20.883post0.073∗∗(0.038)

表7 门槛效应检验结果(分5个维度)

Table 7 Threshold effect test results (across five dimensions)

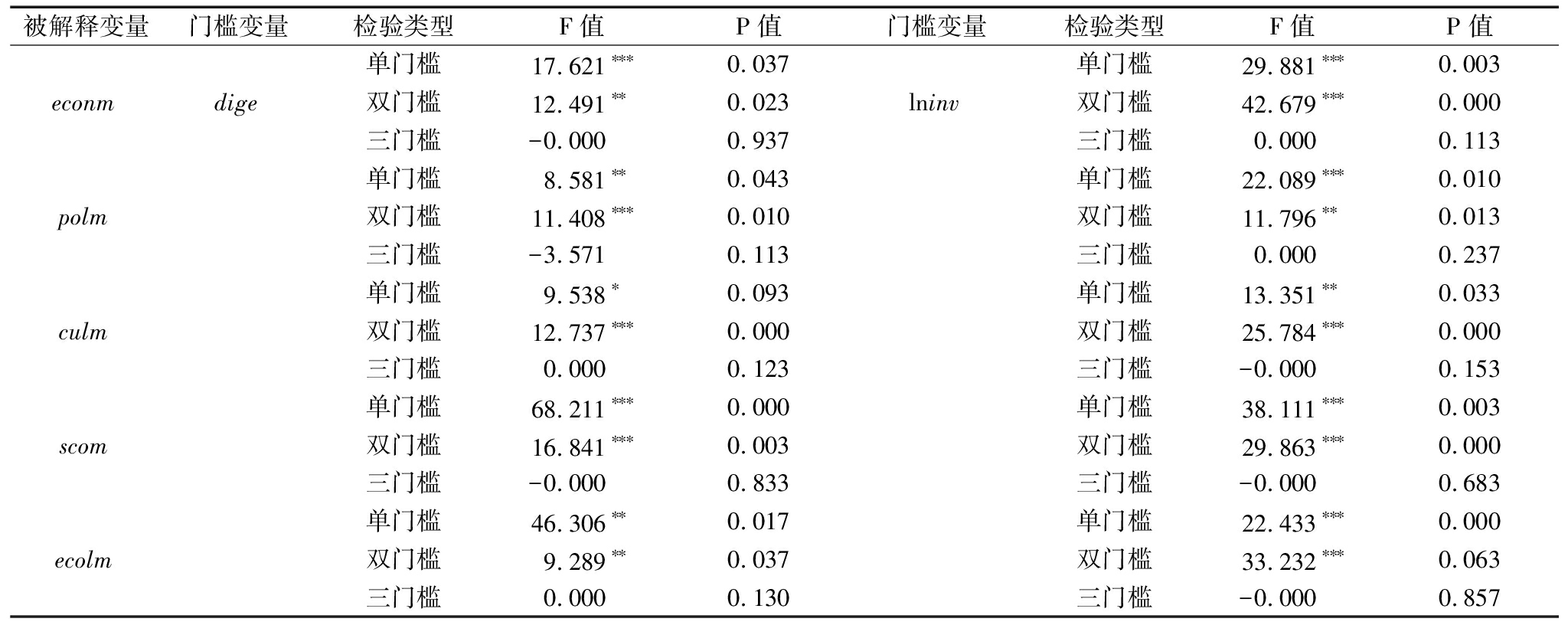

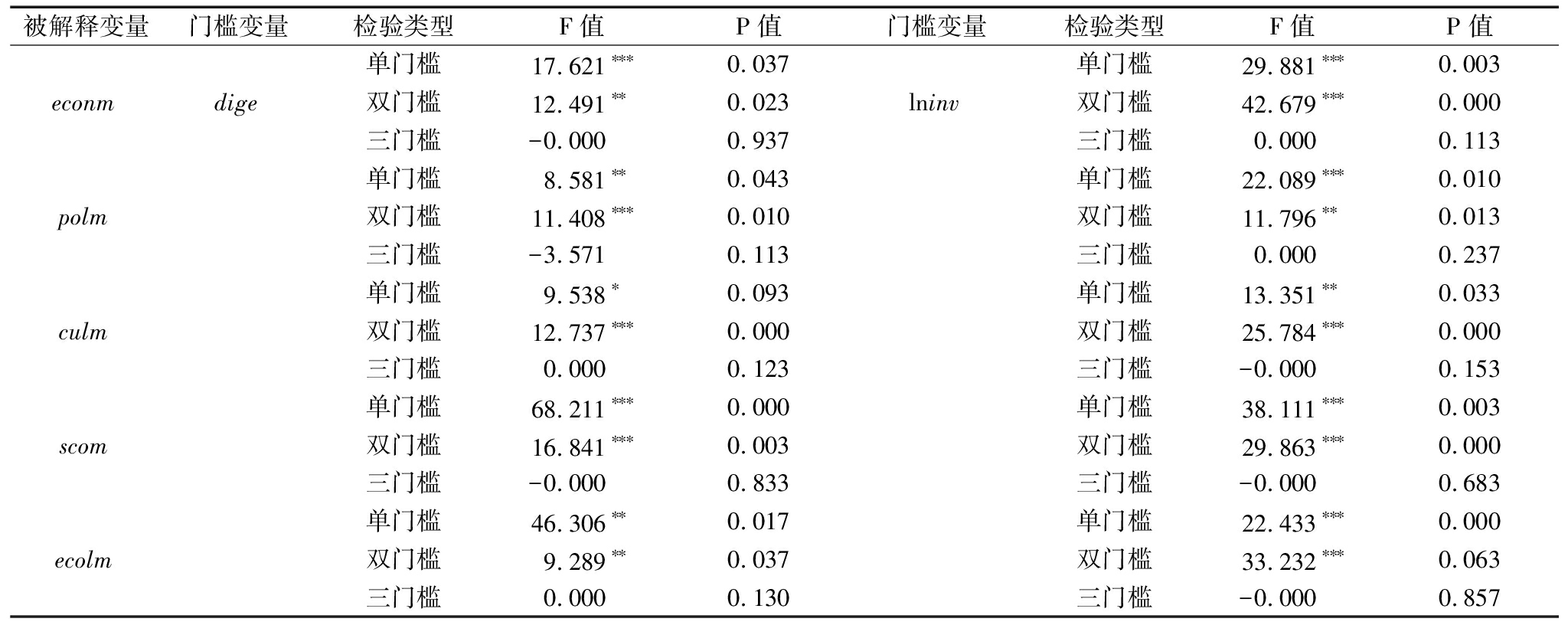

被解释变量门槛变量检验类型F值P值门槛变量检验类型F值P值单门槛17.621∗∗∗0.037单门槛29.881∗∗∗0.003econmdige双门槛12.491∗∗0.023lninv双门槛42.679∗∗∗0.000三门槛-0.0000.937三门槛0.0000.113单门槛8.581∗∗0.043单门槛22.089∗∗∗0.010polm双门槛11.408∗∗∗0.010双门槛11.796∗∗0.013三门槛-3.5710.113三门槛0.0000.237单门槛9.538∗0.093单门槛13.351∗∗0.033culm双门槛12.737∗∗∗0.000双门槛25.784∗∗∗0.000三门槛0.0000.123三门槛-0.0000.153单门槛68.211∗∗∗0.000单门槛38.111∗∗∗0.003scom双门槛16.841∗∗∗0.003双门槛29.863∗∗∗0.000三门槛-0.0000.833三门槛-0.0000.683单门槛46.306∗∗0.017单门槛22.433∗∗∗0.000ecolm双门槛9.289∗∗0.037双门槛33.232∗∗∗0.063三门槛0.0000.130三门槛-0.0000.857

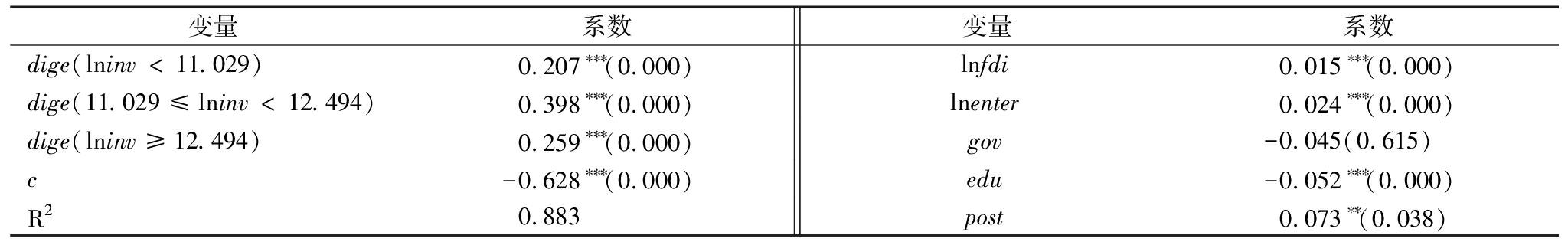

3.3 数字经济与科技创新对中国式现代化5个维度的门槛效应

为检验门槛模型(3)-(7)的合理性,运用Stata17对门槛效应进行显著性检验,结果见表7。从中可见,数字经济、科技创新在模型(3)-(7)中均通过双门槛检验,但未通过三门槛检验,说明存在双门槛效应。

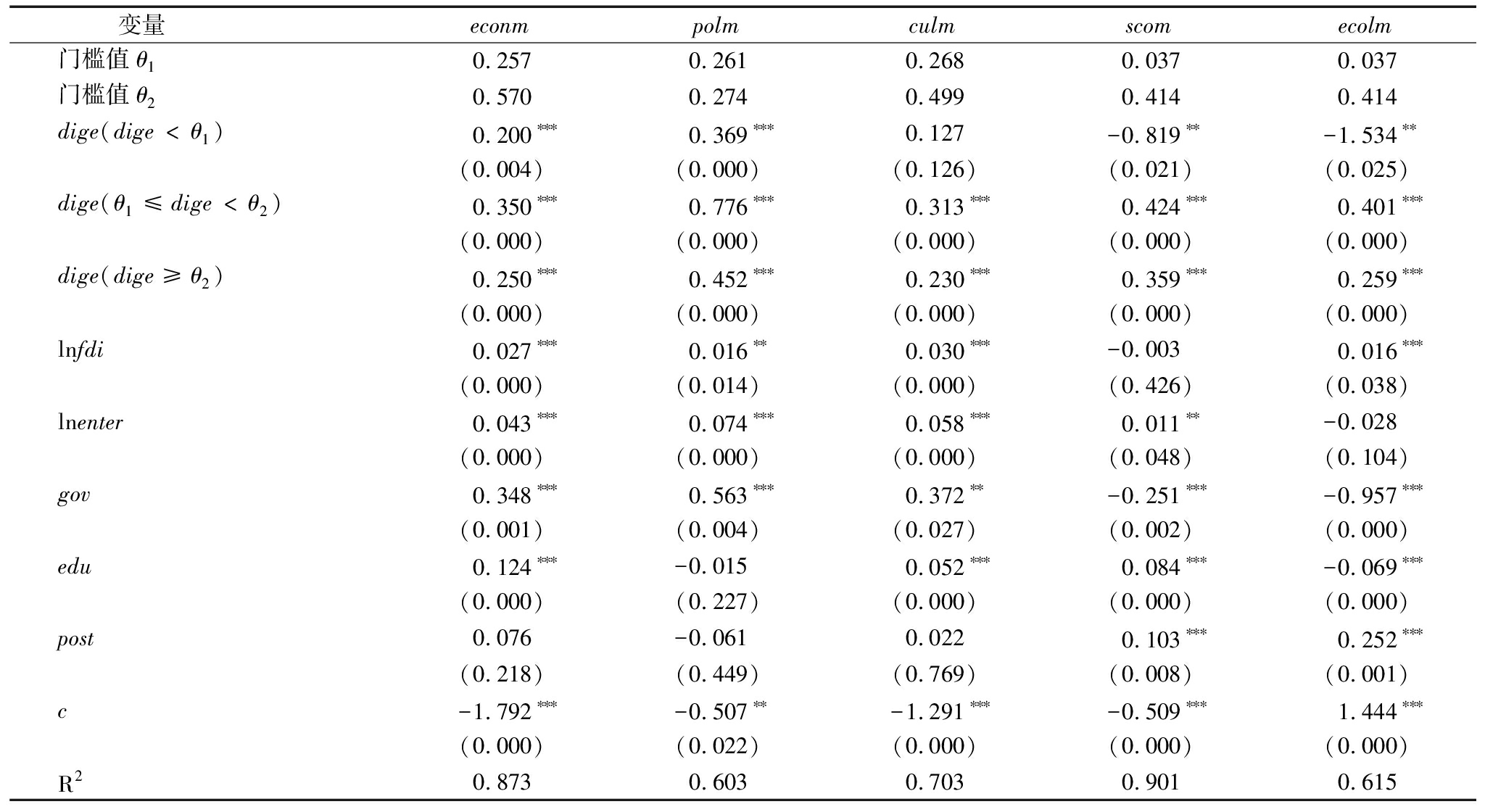

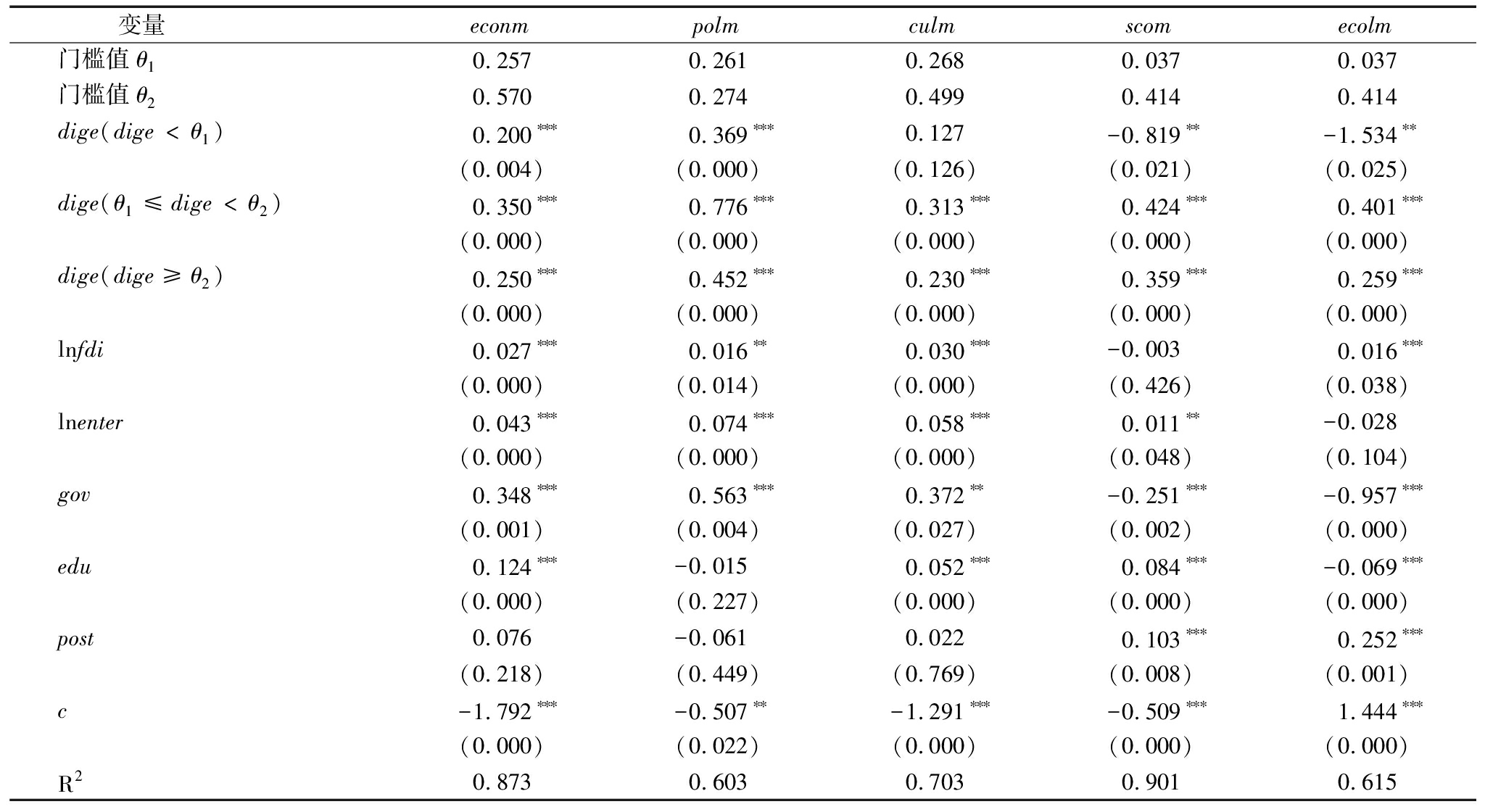

3.3.1 以数字经济为门槛变量

进一步,运用Stata17对模型(3)-(7)进行估计,结果见表8。由表8知,数字经济对中国式现代化5个维度影响效应不同。在同一维度下,数字经济发展不同阶段(投入期、成长期与成熟期)的影响效应不同。其中,数字经济发展水平低于第一门槛为投入期、高于第一门槛而低于第二门槛为成长期、高于第二门槛为成熟期。

表8 数字经济门槛变量回归结果(分5个维度)

Table 8 Regression results of digital economy as a threshold variable (across five dimensions)

变量 econmpolmculmscomecolm门槛值θ10.2570.2610.2680.0370.037门槛值θ20.5700.2740.4990.4140.414dige(dige<θ1)0.200∗∗∗0.369∗∗∗0.127-0.819∗∗-1.534∗∗(0.004)(0.000)(0.126)(0.021)(0.025)dige(θ1≤dige<θ2)0.350∗∗∗0.776∗∗∗0.313∗∗∗0.424∗∗∗0.401∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)dige(dige≥θ2)0.250∗∗∗0.452∗∗∗0.230∗∗∗0.359∗∗∗0.259∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)lnfdi0.027∗∗∗0.016∗∗0.030∗∗∗-0.0030.016∗∗∗(0.000)(0.014)(0.000)(0.426)(0.038)lnenter0.043∗∗∗0.074∗∗∗0.058∗∗∗0.011∗∗-0.028(0.000)(0.000)(0.000)(0.048)(0.104)gov0.348∗∗∗0.563∗∗∗0.372∗∗-0.251∗∗∗-0.957∗∗∗(0.001)(0.004)(0.027)(0.002)(0.000)edu0.124∗∗∗-0.0150.052∗∗∗0.084∗∗∗-0.069∗∗∗(0.000)(0.227)(0.000)(0.000)(0.000)post0.076-0.0610.0220.103∗∗∗0.252∗∗∗(0.218)(0.449)(0.769)(0.008)(0.001)c-1.792∗∗∗-0.507∗∗-1.291∗∗∗-0.509∗∗∗1.444∗∗∗(0.000)(0.022)(0.000)(0.000)(0.000)R20.8730.6030.7030.9010.615

(1)经济现代化。数字经济两个门槛值系数θ1、θ2分别为0.257和0.570,当数字经济处于dige(dige<θ1)、dige(θ1≤dige<θ2)、dige(dige≥θ2)时(下文同),其回归系数分别为0.200、0.350、0.250,均在1%水平下显著,说明数字经济对经济现代化存在先增后减的正向影响。在投入期,数字经济通过产业数字化赋能创新,促进数字技术与传统产业深度融合,推动产业结构升级、产业规模增加,从而促进经济现代化。在成长期,数字产业化增量创新促进数字技术快速成长并催生出新兴产业,其影响效应进一步扩大。在成熟期,数字经济增速放缓,遇到关键核心技术瓶颈,经济影响效应有所下降。

(2)政治现代化。数字经济门槛值为0.261、0.274,其回归系数分别为0.369、0.776、0.452,均在1%水平下显著,说明其对政治现代化存在先增后减的正向影响。在投入与成长期,数字技术在民主法治建设及政府数字治理中得到广泛应用,数字经济产生的政治现代化效应显著提升。在成熟期,随着数字技术的进一步应用,新生数据治理体系尚不健全,个人隐私保护制度尚不完善,政府缺少数据公开的有力政策,导致数字经济的政治现代化效应先增后减。

(3)文化现代化。数字经济门槛值为0.268、0.499,其回归系数分别为0.127、0.313、0.230,分别在10%水平下不显著、1%和1%水平下显著,说明数字经济对文化现代化存在先增后减的正向影响。在投入期,数字经济通过数字文化产业助力文化惠民工程,健全文化产业数字化,数字经济的文化现代化效应开始显现。在成长期,随着互联网制度法规的完善和政府对非物质文化遗产的保护,新旧文化融洽发展,数字经济的文化现代化效应进一步增强。在成熟期,随着网络文化急速发展,“泛娱乐化”现象出现,其对传统价值造成销蚀与冲击,导致数字经济的文化现代化效应有所下降。

(4)社会现代化。数字经济的两个门槛值分别为0.037、0.414,其回归系数分别为-0.819、0.424、0.359,分别在5%、1%、1%水平下显著,说明数字经济对社会现代化存在先负后正的U型影响。在投入期,各地区发展差距较大,数字基础设施投入力度不同,其对数字经济的影响效应显著为负。在成长期,各地区数字经济对社会现代化的影响效应显著增大。在成熟期,数字经济增速放缓,社会影响效应也有所下降。

(5)生态文明现代化。数字经济的两个门槛值分别为0.037、0.414,其回归系数分别为-1.534、0.401、0.259,分别在5%、1%、1%水平下显著,说明数字经济对生态文明现代化存在先负后正的U型影响。在投入期,数字技术产品尚未投产,资源消耗、污染物排放对环境造成严重损坏。数字技术规模化使用后,能源消耗、热排放和电子废物的产生对生态环境造成负面效应。在成长期,随着基础设施逐渐完善,数字经济对生态文明现代化转为正向影响效应。在成熟期,数字经济增速放缓,其对生态文明现代化的影响效应有所减弱。

总体而言,数字经济对中国式现代化存在先增后减的正向影响。从5个维度看,数字经济对经济、政治、文化、社会、生态文明现代化不同阶段(投入、成长、成熟期)的影响效应不同,其中经济、政治、文化现代化表现为先增后减的正向影响效应,社会与生态文明现代化表现为U型效应。

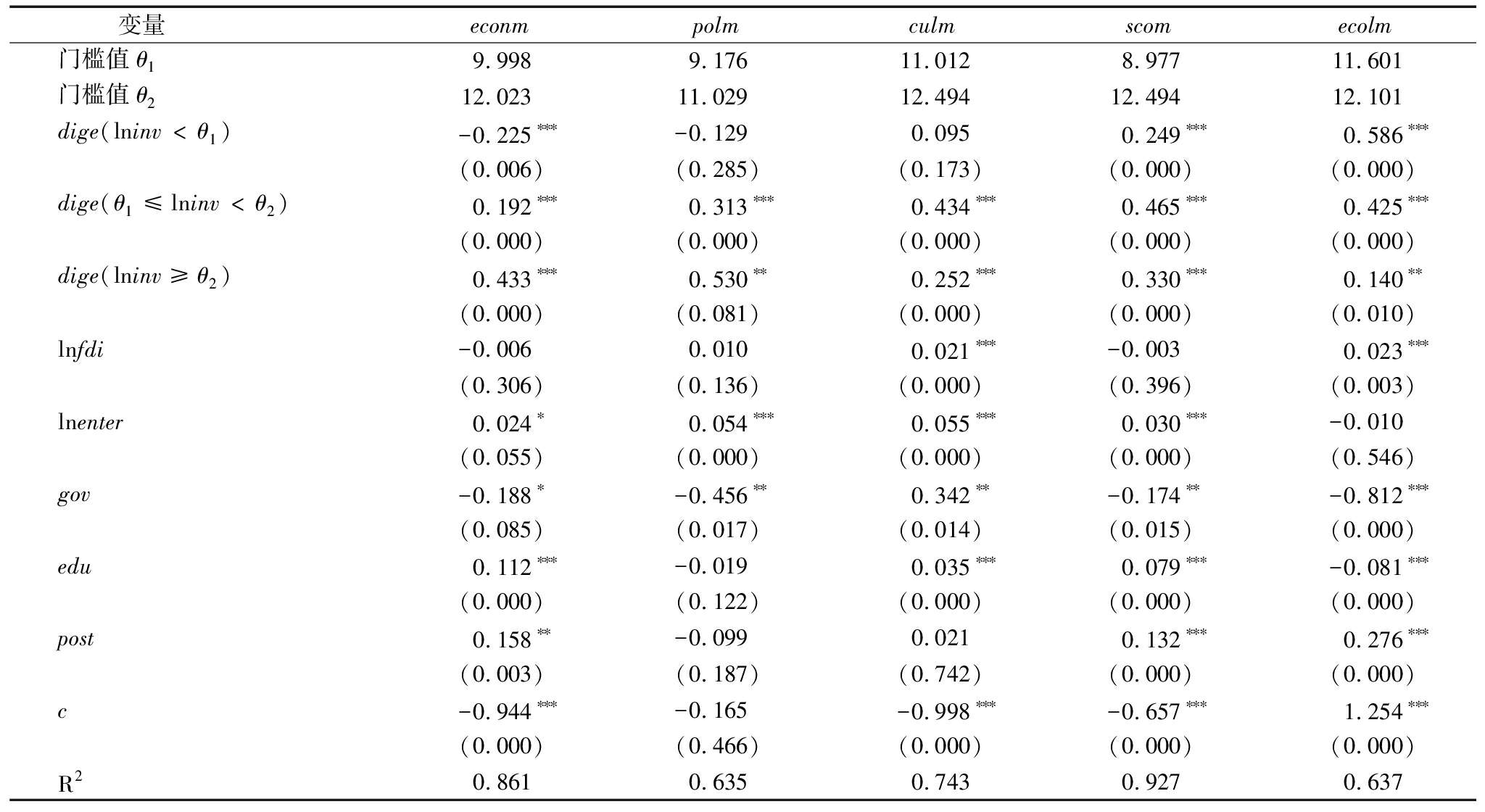

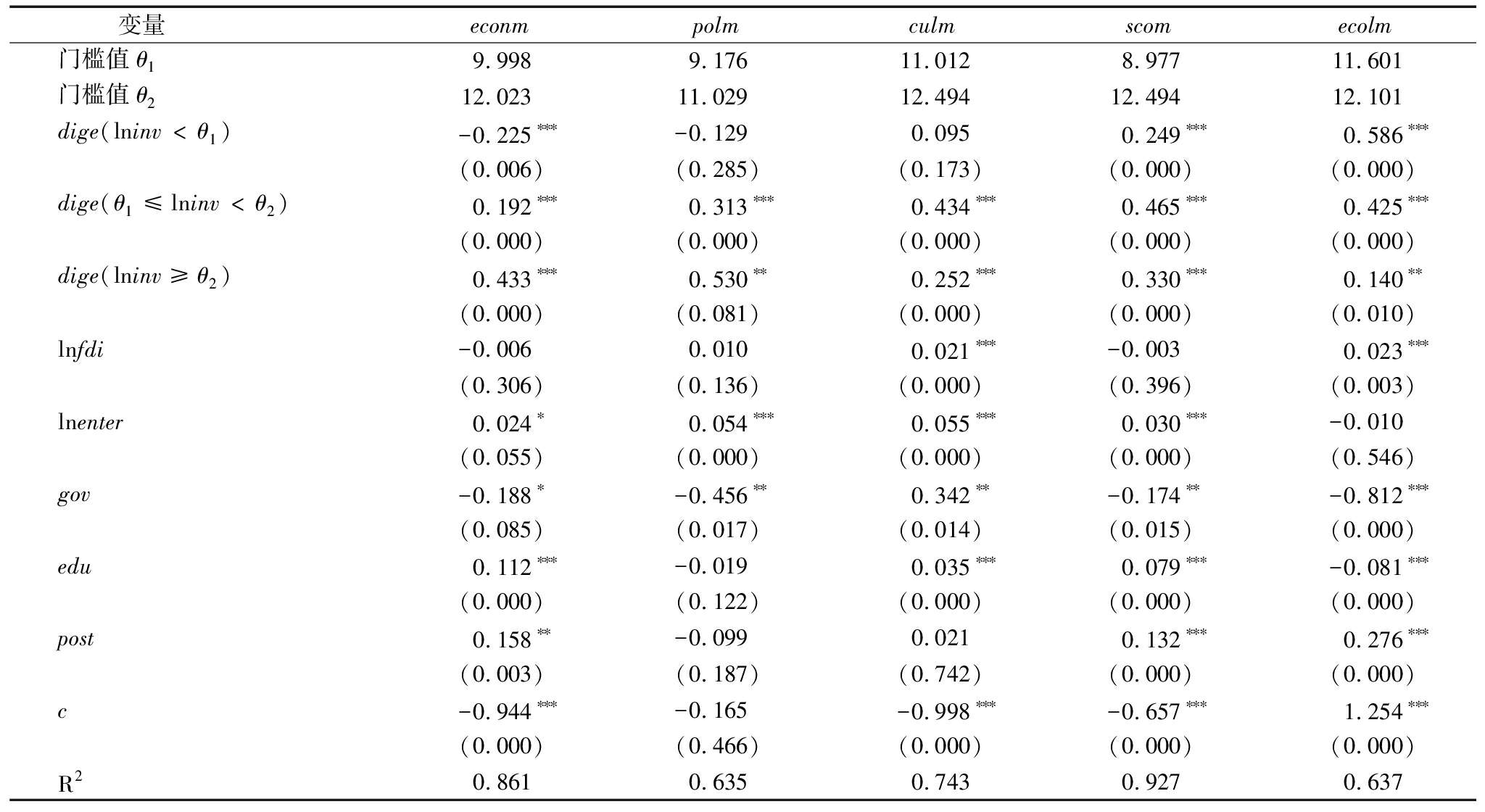

3.3.2 以科技创新为门槛变量

以科技创新为门槛变量,运用Stata17对模型(3)~模型(7)进行估计,结果见表9。由表9可知,科技创新调节数字经济影响中国式现代化的5个维度效应不同。在同一维度下,科技创新不同发展阶段(投入期、成长期、成熟期)的影响效应也不同。

表9 科技创新门槛变量回归结果(分5个维度)

Table 9 Regression results of technological innovation as a threshold variable (across five dimensions)

变量 econmpolmculmscomecolm门槛值θ19.9989.17611.0128.97711.601门槛值θ212.02311.02912.49412.49412.101dige(lninv<θ1)-0.225∗∗∗-0.1290.0950.249∗∗∗0.586∗∗∗(0.006)(0.285)(0.173)(0.000)(0.000)dige(θ1≤lninv<θ2)0.192∗∗∗0.313∗∗∗0.434∗∗∗0.465∗∗∗0.425∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)dige(lninv≥θ2)0.433∗∗∗0.530∗∗0.252∗∗∗0.330∗∗∗0.140∗∗(0.000)(0.081)(0.000)(0.000)(0.010)lnfdi-0.0060.0100.021∗∗∗-0.0030.023∗∗∗(0.306)(0.136)(0.000)(0.396)(0.003)lnenter0.024∗0.054∗∗∗0.055∗∗∗0.030∗∗∗-0.010(0.055)(0.000)(0.000)(0.000)(0.546)gov-0.188∗-0.456∗∗0.342∗∗-0.174∗∗-0.812∗∗∗(0.085)(0.017)(0.014)(0.015)(0.000)edu0.112∗∗∗-0.0190.035∗∗∗0.079∗∗∗-0.081∗∗∗(0.000)(0.122)(0.000)(0.000)(0.000)post0.158∗∗-0.0990.0210.132∗∗∗0.276∗∗∗(0.003)(0.187)(0.742)(0.000)(0.000)c-0.944∗∗∗-0.165-0.998∗∗∗-0.657∗∗∗1.254∗∗∗(0.000)(0.466)(0.000)(0.000)(0.000)R20.8610.6350.7430.9270.637

(1)经济现代化。科技创新两个门槛值分别为9.998、12.023,回归系数分别为-0.225、0.192、0.433,均在1%水平下显著,说明科技创新递增式调节数字经济对经济现代化的影响效应。

(2)政治现代化。科技创新两个门槛值分别为9.176、11.029,回归系数分别为-0.129、0.313、0.530,分别在10%水平下不显著、1%和5%水平下显著。当跨越一定门槛值后,科技创新正向调节数字经济对政治现代化的影响效应。

(3)文化现代化。科技创新两个门槛值分别为11.012、12.494,数字经济影响文化现代化的回归系数分别为0.095、0.434、0.252,分别在10%水平下不显著、1%和1%水平下显著,说明科技创新先增后减地正向调节数字经济对文化现代化的促进效应。

(4)社会现代化。科技创新两个门槛值分别为8.977、12.494,数字经济影响社会现代化的回归系数分别为0.249、0.465、0.330,均在1%水平下显著,说明科技创新先增后减地正向调节数字经济对社会现代化的影响效应。

(5)生态文明现代化。科技创新两个门槛值分别为11.601、12.101,数字经济影响生态文明现代化的回归系数分别为0.586、0.425、0.140,分别在1%、1%、5%水平下显著。这说明,数字经济对生态文明现代化的影响效应不同,科技创新递减式地正向调节数字经济对生态文明现代化的影响效应。但当跨越一定门槛值后,科技创新正向调节数字经济对经济、政治、文化、社会与生态文明现代化的影响效应。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文探究数字经济对中国式现代化的影响机制,构建门槛效应模型,收集2015—2022年中国内地30个省份数字经济和中国式现代化数据,测度基于科技创新的数字经济对中国式现代化及其5个维度的影响效应,得出以下结论:①数字经济对中国式现代化具有显著正向影响效应,总体上数字经济对中国式现代化存在先增后减的正向影响;②从5个维度看,数字经济对经济、政治、文化、社会与生态文明现代化在不同阶段的影响效应不同,其中对经济、政治与文化现代化为先增后减的正向影响效应,对社会与生态文明现代化为U型影响效应;③科技创新先增后减地正向调节数字经济对中国式现代化的影响效应,当跨越一定门槛值后,科技创新正向调节数字经济对经济、政治、文化、社会与生态文明现代化的影响效应。

4.2 政策建议

(1)推动数字经济高质量发展。首先,促进数字产业化。加快建设5G信号基站、云计算中心等数字基础设施,由政府牵头建立以领军企业为核心的创新联合体,持续攻关数字关键核心技术和前沿技术。完善市场服务体系,举办数字科技成果在线专场对接会,推动数字经济领域科研成果加快落地,加速数字技术产品化。建设一批创新创业载体示范基地和示范平台,提供政策、资源、资金协同保障,促进技术产业化。其次,加强产业数字化。加强数字技术与传统产业深度融合,引导传统产业数字化转型。强化大企业数字化转型示范与产业链带动效应,实施中小企业数字化赋能专项行动。坚持新型基础设施与制度建设并重,推进信息网络、云网协同和算网融合等数字基础设施建设。健全数据要素市场基础性制度框架,释放数据要素潜力[29]。

(2)根据数字经济对中国式现代化不同维度的影响效应精准施策。对于经济现代化而言,企业应加大基础研究投入,培养与引进领军型人才,构建创新联合体,突破数字关键核心技术瓶颈。对于政治现代化而言,应建立数据治理机构,提升政府综合协调能力,以社会需求为导向,建立数据开放平台,共享政府数据资源,制定法律法规,严打网络犯罪。对于文化现代化而言,应重点解决数字经济成长期的“泛娱乐化”问题。各卫视频道应增设道德建设类节目,以正能量主导娱乐类、社会类新闻。加强网络文化审核,提高网络媒体职业素质,将传统文化数字化、影像化,形成影像档案,依托地方高校和图书馆建设数字文化平台。对于社会现代化而言,政府应建立电信普遍服务基金,对电信发展落后地区实行电信投资补贴,推动农村、欠发达地区电信普及、网络接入,促进数字经济发展,填补数字鸿沟。对于生态文明现代化而言,政府应保障数字基础设施建设工程绿色化,由专人专项对施工污水、粉尘、噪声污染进行严格监管和治理,增收环境保护税。另外,制定激励性财政信贷和绿色信贷政策,改进能源消耗大、热排放多的数字基础设施,尽快实现碳平衡。

(3)提升科技创新水平。首先,加大基础技术研发力度。充分发挥税收优惠、政府资助对科技创新的引导和激励作用,引导创新资源流向企业。搭建校企交流平台,打通产学研沟通渠道,建立基础软件开发等多领域产学研合作机制。合力突破关键核心技术,尤其是云计算、工业互联网等数字共性技术,实现更大范围、更多领域产业数字化发展。其次,促进技术成果商业化。在企业内部构建技术评估与成果筛选体系,筛选出有市场潜力的技术,降低成果转化过程中的不确定性。搭建产学研科技成果转化平台,提高合作积极性,实现各方认知趋同。加快技术转移速度,提高科技成果商业化、市场化水平。完善知识产权保护体系,防止科技成果商业化过程中的侵权和盗窃行为。

参考文献:

[1] 毛丰付,潘佳锋.“数字中国”与中国式现代化[J].齐鲁学刊,2023,50(6):113-124.

[2] 严芝清,钟文,郑明贵.数字经济发展对中国式现代化的赋能效应研究——兼论城镇化的门槛效应[J].学术探索,2023,31(11):31-40.

[3] 陈胜利,万政.数字经济对中国式现代化水平的影响效应及作用机制[J].统计与决策,2023,39(17):101-106.

[4] 胡峰,马青山,彭甲超.数字经济驱动中国式现代化的理论机理与实证检验[J].社会科学战线,2023,46(7):250-256.

[5] 李晓华.数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制[J].改革,2019,32(11):40-51.

[6] ADAMUI A,UMAR M,UMARU J,et al. Utilizing ICT in sustainning national development using digital economy and IOT[J].International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing,2020,8(2):18-21.

[7] 李彦臻,任晓刚.科技驱动视角下数字经济创新的动力机制、运行路径与发展对策[J].贵州社会科学,2020,41(12):113-120.

[8] 洪银兴,刘爱文.内生性科技创新引领中国式现代化的理论和实践逻辑[J].马克思主义与现实,2023,34(2):12-19.

[9] 任保平,豆渊博.全球数字经济浪潮下中国式现代化发展基础的多维转变[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2024,74(1):12-21.

[10] 陈志,王治喃.科技自立自强与中国式现代化道路——基于物质文明和精神文明相协调的视角[J].中国科技论坛,2023,39(6):9-14.

[11] 崔宏轶.新时代科技创新赋能中国式现代化:意蕴、突破与启示[J].江西社会科学,2023,43(4):15-23.

[12] 刘和东,纪然.数字经济促进产业结构升级的机制与效应研究[J].科技进步与对策,2023,40(1):61-70.

[13] 陈佳贵、黄群慧.工业发展、国情变化与经济现代化战略[J].中国社会科学,2005,26(4):4-16,205.

[14] 刘艳红.民刑共治:国家治理体系与治理能力现代化路径[J].法学论坛,2021,36(5):40-49.

[15] 鲍静,贾开.数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素[J].政治学研究,2019,35(3):23-32,125-126.

[16] 李石.数字时代的政治[J].学海,2023,34(3):168-175.

[17] 孟天广.政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J].治理研究,2021,37(1):5-14,2.

[18] 张振鹏.中国式现代化的文化产业高质量发展向度[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2023,40(5):47-56.

[19] 殷浩栋,霍鹏,汪三贵.农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J].改革,2020,33(12):48-56.

[20] 刘培林,钱滔,黄先海,等.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

[21] 李珒,赵静.环境治理中的数字赋能与监管效率提升——基于人工替代的视角[J].中国人口·资源与环境,2023,33(8):130-137.

[22] 郭清.中国式现代化进程中的科技创新——实践探索与路径选择[J].技术经济与管理研究,2023,44(6):1-6.

[23] HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation, testing, and inference[J].Journal of Ehqnometrics,1999,93(2):345-368.

[24] 任保平,张倩.构建科学合理的中国式现代化的评价指标体系[J].学术界,2022,37(6):33-42.

[25] 李海央,许雨辰,柴正猛.长江经济带现代化发展水平测度及耦合协调性分析[J].统计与决策,2023,39(9):74-79.

[26] 李呈.数字金融助力文化产业高质量发展:机制、效果、挑战与路径[J].东岳论丛,2023,44(5):182-190.

[27] 李明洋,张乃丽.数字政府建设与企业对外直接投资——来自国脉电子政务网的经验证据[J].国际经贸探索,2024,40(3):56-74.

[28] 葛和平,吴福象.数字经济赋能经济高质量发展:理论机制与经验证据[J].南京社会科学,2021,32(1):24-33.

[29] 李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022,40(10):43-61.

(责任编辑:王敬敏)