0 引言

在世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,现有生产力发展水平难以满足高质量发展需求[1]。2023年9月,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上强调“加快形成新质生产力,增强发展新动能”。2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”,“要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平”。落实加快数字创新成果转化应用驱动新质生产力发展的重要战略任务,已成为扎实推进高质量发展的内在需求和重要着力点[2]。相较于传统生产力,新质生产力主要表现在“新”和“质”两个方面。其中,“新”是指关键核心技术与传统产业系统融合衍生的新经济和新业态,“质”是指关键核心技术及其转化成果赋能劳动者、劳动资料和劳动对象实现从量变到质变的跃升过程[2]。综上所述,新质生产力是具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力质态,是结构复杂的生产力系统,其对新质生产力的驱动作用也必将依赖于复杂系统工程的支持。

数字创新成果转化应用是新质生产力发展的重要驱动力[2]。基于产业融合理论,产业数字化是人工智能、大数据等现代信息技术与生产、流通、分配和消费活动深度融合的复杂系统工程,是数字创新成果转化应用的主阵地[3],兼具复杂性与变革性特征的产业数字化符合新质生产力发展的内在要求。随着产业工序在空间环节上的可分性逐渐增强,使得不同地区之间形成产业间紧密联系并对新质生产力发展产生空间溢出效应。因此,有必要探究产业数字化对新质生产力发展的影响效应及空间溢出效应。

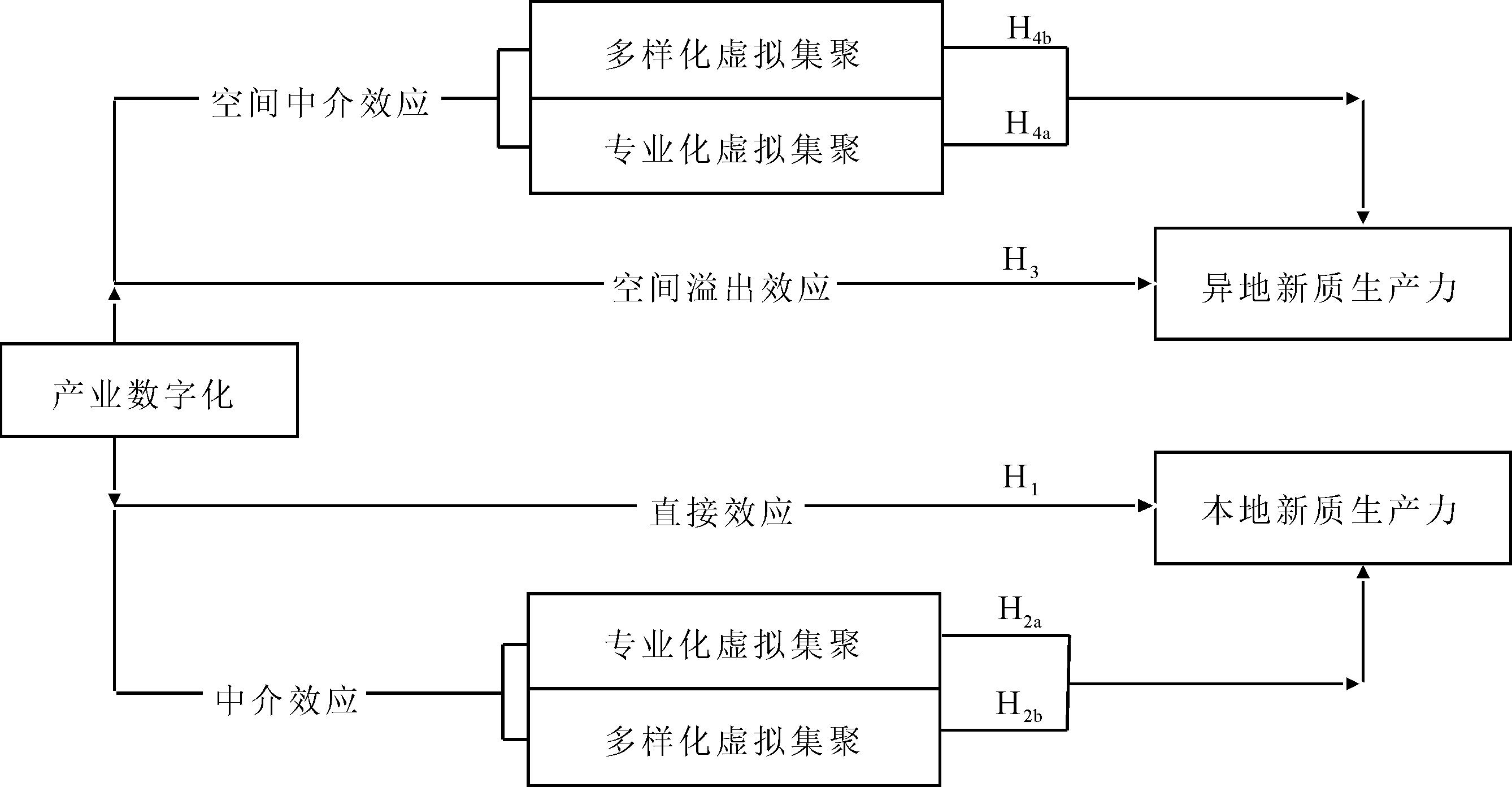

作为数字创新成果转化应用所伴生的一类全新集聚经济形式,虚拟集聚已成为数字经济时代加快推进高质量发展不容忽视的重要着力点[4]。2022年,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确提出发展跨越物理边界的虚拟产业集群,加快产业资源虚拟化集聚。根据虚拟集聚理论,产业数字化是形成虚拟集聚的重要诱因,而虚拟集聚所具有的人才蓄水池效应、要素配置效应和知识共享效应是实现劳动者、劳动资料和劳动对象质的提升的重要驱动因素[5]。然而,学界围绕虚拟集聚的研究起步较晚且成果较少,鲜有研究深入探讨虚拟集聚对产业数字化驱动新质生产力发展的作用机制,也未立足于产业集聚分析框架进一步探讨多样化虚拟集聚和专业化虚拟集聚的差异化作用机制。现有研究尚未针对产业数字化、虚拟集聚和新质生产力三者之间逻辑关系给出有效回应,为此,本文构建“产业数字化—多样化虚拟集聚/专业化虚拟集聚—新质生产力”理论模型,从空间维度展开进一步探索。

本文边际贡献主要体现在以下几个方面:首先,立足于数字创新成果转化应用驱动新质生产力发展这一重要现实任务,基于产业融合理论,从智慧农业、智能制造和智能服务等6个层面综合测度产业数字化,深入探讨产业数字化驱动新质生产力发展的机制路径及空间溢出效应,有助于丰富新质生产力影响因素研究。其次,基于虚拟集聚理论,构建“产业数字化—多样化虚拟集聚/专业化虚拟集聚—新质生产力”理论模型,从多样化和专业化视角探讨产业数字化驱动新质生产力发展的虚拟集聚机制,有助于拓展产业数字化驱动新质生产力发展的作用机制研究。最后,使用空间杜宾模型,探讨产业数字化驱动新质生产力发展的空间溢出效应及虚拟集聚产生的差异化空间作用机制,有助于从空间溢出视角丰富产业数字化驱动新质生产力发展相关研究。

1 文献综述

当前,关于产业数字化对新质生产力影响效应的研究主要集中在以下几个方面:

(1)产业数字化对新质生产力的影响。根据新质生产力理论,数字创新成果转化应用赋能劳动者、劳动资料和劳动对象实现从量变到质变的跃升过程是发展新质生产力的核心内涵[6]。首先,数字教育能使隐性知识转化为可编码、显性化和易获取的显性知识,广泛提高人力资本质量[7]。数字平台有助于突破传统人力资本沟通、服务和工作模式,通过线上集聚为雇主和客户提供专业化服务,增加优质人力资本数量[4]。数字产业园区能为高素质人才提供线下集聚场所,加速先进知识和信息扩散与传播,提高人力资本质量[8]。其次,智慧交通能为居民提供最优出行路线规划,为交管部门提供道路优化系统,实现对传统基础设施的高效利用[7,9]。智慧服务能为企业提供智慧转型和智慧管理服务,加快企业数字化转型步伐[10]。产业数字化能促进产业跨区域关联,形成数据、人才、资本快速流动的创新生态系统,提高区域核心技术创新能力[11]。最后,数字化能促使生产要素流向生产率更高的部门,优化资源配置效率,提高能源利用效率,增强污染治理能力,实现产业清洁化发展[12]。产业数字化能为元宇宙等未来产业发展提供更加完备的智慧服务系统,为未来产业发展提供更多数字化解决方案[13]。可见,相关研究主要探讨某类行业数字化对提高人力资本质量、增强核心技术创新能力和发展未来产业的影响效应,但未基于新质生产力理论,立足于数字创新成果转化应用和产业工序空间可分[14]的现实背景,系统探讨产业数字化对新质生产力的直接影响效应和空间溢出效应。

(2)产业数字化对虚拟集聚的影响效应。相关研究发现产业数字化通过构建平台生态系统促使产业链上下游企业摆脱时空限制,进而促进虚拟集聚[4]。除此之外,数字基础设施通过放大技术溢出效应和同侪竞争压力促进产业链上下游虚拟集聚[15],并催生出大量新型虚拟组织,进而促进地区虚拟集聚[16]。可见,相关研究虽为本文提供了坚实的理论基础,但围绕产业数字化促进虚拟集聚的研究成果较少,未深入探讨产业数字化与虚拟集聚间的逻辑关系。

(3)虚拟集聚对新质生产力的影响。已有研究发现虚拟集聚通过扩大知识溢出效应和提高知识获取效率提高人力资本质量[4,17],通过技术创新产生的成本效应和信息效应增强制造企业技术创新能力[18],通过提高生产要素供需精准度和降低产消信息不对称性优化要素配置结构、提高能源利用效率并推进产业清洁化发展[16]。可见,相关研究虽证实虚拟集聚对人力资本质量、技术创新能力和产业清洁化的积极影响,但未系统探讨其对新质生产力的影响效应,也未从空间视角和差异化视角展开深入分析。

综上所述,相关研究在现阶段未系统探讨产业数字化对新质生产力的直接影响效应和空间溢出效应,也未从多样化和专业化差异视角以及空间视角探讨虚拟集聚对产业数字化驱动新质生产力发展的作用机制。鉴于此,本文基于新质生产力理论和虚拟集聚理论,对产业数字化驱动新质生产力发展的直接效应以及多样化/专业化虚拟集聚在其中所发挥的作用展开研究,并从空间溢出视角进行深入探讨。

2 理论分析与研究假设

2.1 产业数字化与新质生产力

根据新质生产力理论,新质生产力是以劳动者、劳动资料和劳动对象的新质提升为核心内涵,具有高科技、高效能、高质量特征且兼具生态优先发展理念的结构复杂的生产力系统[2]。新质生产力发展依赖于复杂的系统工程。产业数字化是人工智能等现代化信息技术与生产、分配、消费活动深度融合的复杂系统工程[19]。因此,从内涵层面看,产业数字化具备驱动新质生产力发展的条件,本文从劳动者、劳动资料和劳动对象3个角度出发分析产业数字化对新质生产力的影响效应。

根据产业融合理论,产业数字化通过优配给、促流动、保安全、降成本和通信息的方式驱动新质生产力发展[19]。首先,从劳动者质的跃升视角出发,一方面,产业数字化通过完善数字平台生态系统,加速先进知识要素流动,降低知识要素获取成本,扩大新质人才增量[8]。另一方面,产业数字化能丰富人工智能和机器人等先进设备应用场景,通过对一般劳动者的“替代效应”和“干中学”效应增加新质人才存量[20]。其次,从劳动资料质的跃升视角出发,一方面,产业数字化通过市场竞争迫使技术前沿企业抛弃阻碍自身发展的旧知识并积极探寻更加前沿的新知识,进而产生知识遗忘效应和知识重构效应,推进关键核心技术创新[13]。另一方面,产业数字化通过优化要素配置结构和提高能源要素效率为企业提供更加优质的劳动资料。如供电企业借助智能工具综合体建立风向、风速、云量、气温和光照大数据库,借助虚拟现实、人工智能和机器学习技术准确预测风力发电、提高光伏发电效率及增强清洁电力供给能力[21]。最后,从劳动对象质的跃升视角出发,一方面,产业数字化借助智能化设备能显著减少传统产业中大量重复性和污染性工作,促进传统产业向知识密集化、绿色低碳化方向转型[22]。另一方面,产业数字化是未来产业发展的前站,相关技术及产品可为战略性新兴产业和未来产业发展提供助力。如韩国首尔制定“全球数字首尔2020计划”,不断增强物联网、5G和人工智能等技术对政府治理、服务业及制造业数字化转型的赋能作用,推动元宇宙生态系统建设,并打造全球首个元宇宙现代化城市[23]。又如快速发展的大数据等数字服务产业助力比亚迪研发出中国车企最为短缺的8位车规级MCU芯片和标杆性车规级IGBT4.0芯片,突破中国半导体芯片短缺困境[24]。据此,本文提出如下假设:

H1:产业数字化能够显著驱动新质生产力发展。

2.2 虚拟集聚机制

虚拟集聚是指产业链供应链上下游企业由传统地理集聚转向空间虚拟集聚的模式,能够有效缩短链上各环节间的信息交换距离并降低虚拟要素交易成本,具有跨产业、跨地区和泛边界特征[4]。借鉴传统产业集聚理论框架,根据生产要素在产业内外的流动性差异,将虚拟集聚进一步划分为多样化虚拟集聚和专业化虚拟集聚两种。其中,多样化虚拟集聚强调异质、互补产业集聚,而专业化虚拟集聚则强调区域内优势产业集聚,其跨产业、跨地区和泛边界特征偏弱。根据虚拟集聚理论,信息技术发展、数字平台建设和产业转型升级是形成虚拟集聚的重要诱因,而虚拟集聚具有缓解信息不对称、优化要素资源配置、加速知识共享和促进人才集聚的显著效应[5]。因此,本文基于虚拟集聚理论,从多样化虚拟集聚和专业化虚拟集聚视角分析产业数字化对新质生产力发展的作用机制。

根据虚拟集聚理论,产业数字化为数据和信息要素的高速流动提供虚拟空间载体[16],进一步完善数字平台生态系统以吸纳更多产业进驻虚拟空间(李爱国等,2024),进而促进地区虚拟集聚。虚拟集聚对新质生产力的影响主要体现在以下3个方面:首先,从劳动者素质角度看,虚拟集聚为新质人才集聚及沟通交流提供便捷的虚拟平台,通过扩大新质人才蓄水池效应增加地区新质人才数量并提高人才服务质量[4]。其次,从劳动资料视角看,虚拟集聚能使本地企业接触到更大范围内的前沿知识、新质人才与优质企业,不仅有助于降低异质性技术资源交易成本,还能够产生竞争效应,增强企业关键核心技术创新能力[16]。最后,从劳动对象视角出发,虚拟集聚不仅能够降低传统基建和数字基建闲置率,还有助于促进电子商务和网络购物等数字交易,降低社会生产和消费产生的碳排放效应,进而提高绿色全要素生产率[25]。

专业化虚拟集聚与多样化虚拟集聚均能显著促进本地劳动者、劳动资料和劳动对象的新质提升。具体而言,专业化虚拟集聚强调“专才专用”,即主要通过培育本地优势产业新质人才、促进本地优势产业技术创新和推动传统优势产业转型升级产生MAR溢出效应,拔高地区高质量发展“长板”(李爱国等,2024)。多样化虚拟集聚强调“百花齐放”,即通过吸纳互补性新质人才、促进异质关键性技术创新和推进产业链上下游企业协同转型产生Jacobs溢出效应,以兼顾地区高质量发展的“长板”和“短板”[17]。据此,本文提出如下假设:

H2a:产业数字化通过促进专业化虚拟集聚显著驱动新质生产力发展;

H2b:产业数字化通过促进多样化虚拟集聚显著驱动新质生产力发展。

2.3 空间溢出效应

2.3.1 产业数字化驱动新质生产力发展的空间溢出效应

产业数字化是兼具复杂性与变革性特征的系统工程,因而单个地区难以构建完整的产业链支撑产业数字化发展,不同地区之间会形成产业间紧密联系进而产生驱动新质生产力发展的空间溢出效应。从供给端看,随着产业链上下游企业数字化水平的不断提高,知识和信息等生产要素在产业链中快速流动,并通过空间溢出效应加速其它城市人力资本优化和产业结构升级(李爱国等,2024)。同时,中心城市服务业数字化转型也会通过数字平台为其它地区企业数字化转型和关键核心技术创新提供优质服务[13]。从需求端看,产业数字化发展需要诸多产业协同,因此中心城市需要主动寻求与其它城市的产业联动,通过知识溢出、人才共享、产业共建和基建共用等方式实现新质生产力发展的空间溢出效应[11]。据此,本文提出如下假设:

H3:产业数字化驱动新质生产力发展具有显著空间溢出效应。

2.3.2 虚拟集聚空间机制分析

虚拟集聚是以信息技术为基础,具有跨产业、跨地区和泛边界表现特征的虚拟空间集合体。根据虚拟集聚理论,产业数字化通过知识溢出效应促进其它地区信息技术发展[12],依托产业链加快其它地区虚拟集聚发展步伐,通过高频的数字化交易引领其它地区加快建设虚拟平台[16],进而形成虚拟集聚空间溢出效应。然而,从虚拟集聚差异化视角看,专业化虚拟集聚源于专业化分工,即知识、信息和人才主要服务区域内部优势产业,但该类封闭式虚拟集聚系统会阻碍生产要素跨空间溢出,使本地优质资源难以服务其它地区[17]。而多样化虚拟集聚则有利于促进差异性和互补性知识、信息、人才在区域间与产业间分享、交换,并扩大虚拟集聚系统的开放性和包容性,显著促进其它地区多样化虚拟集聚。据此,本文提出如下假设:

H4a:产业数字化对其它地区专业化虚拟集聚的影响作用不明显;

H4b:产业数字化通过促进其它地区多样化虚拟集聚实现新质生产力发展的空间溢出效应。

综上所述,本文构建产业数字化驱动新质生产力发展的影响效应、作用机制与空间溢出效应理论框架,如图1所示。

3 研究设计

3.1 样本选取与数据来源

本文以2015年为样本起始年份,主要基于以下考虑:①从政策层面看,2015年国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,首次提出数字化转型的概念,并将其列为国家高质量发展七大重点任务之一;②从时间层面看,2015年第二届世界互联网大会开幕式上,习近平总书记首次提出推进“数字中国”建设,开启了数字中国新征程;③从数据层面看,数字治理指标源于《省级政府和重点城市网上政务服务能力调查评估报告》,最早可追溯至2015年。同时,为尽可能获取最新数据,以2015—2022年为研究区间。由于智慧农业和智能交通数据仅能获取到省级层面,因此本文最终选取2015—2022年中国内地30省份数据为研究样本(西藏地区由于数据不全,故未纳入统计)。对所有数据进行双侧1%缩尾处理,以减少极端值对回归结果的不良影响。

3.2 变量测度

3.2.1 产业数字化(ID)

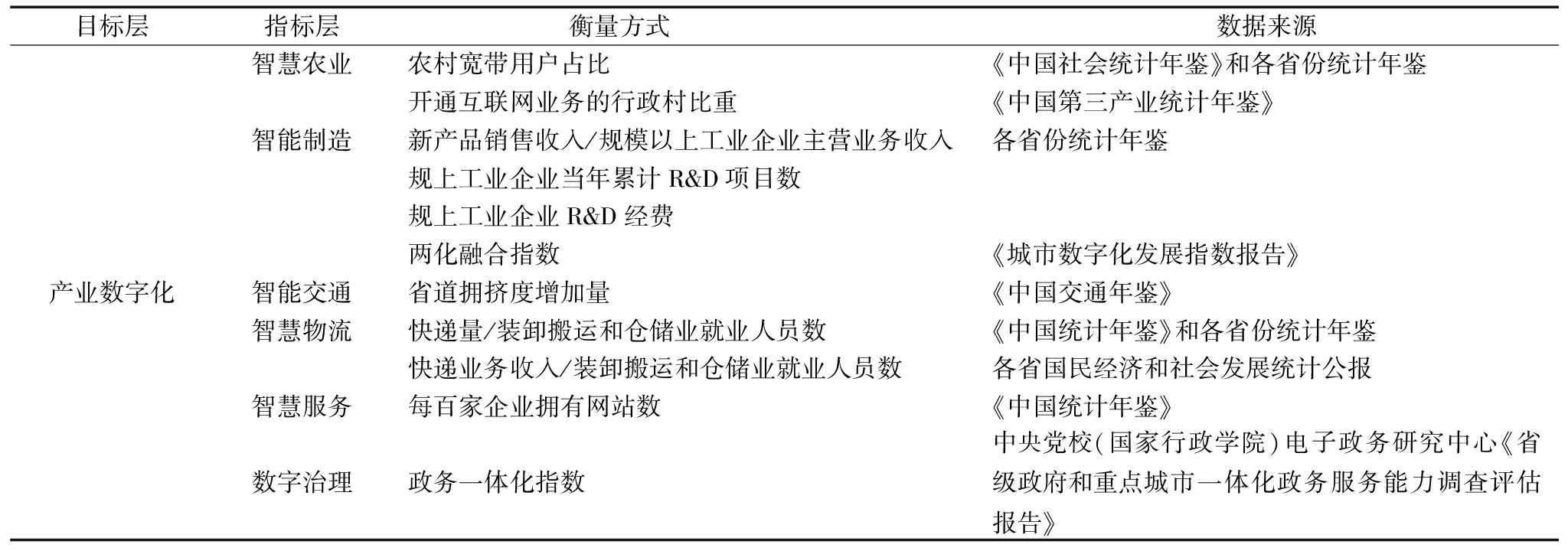

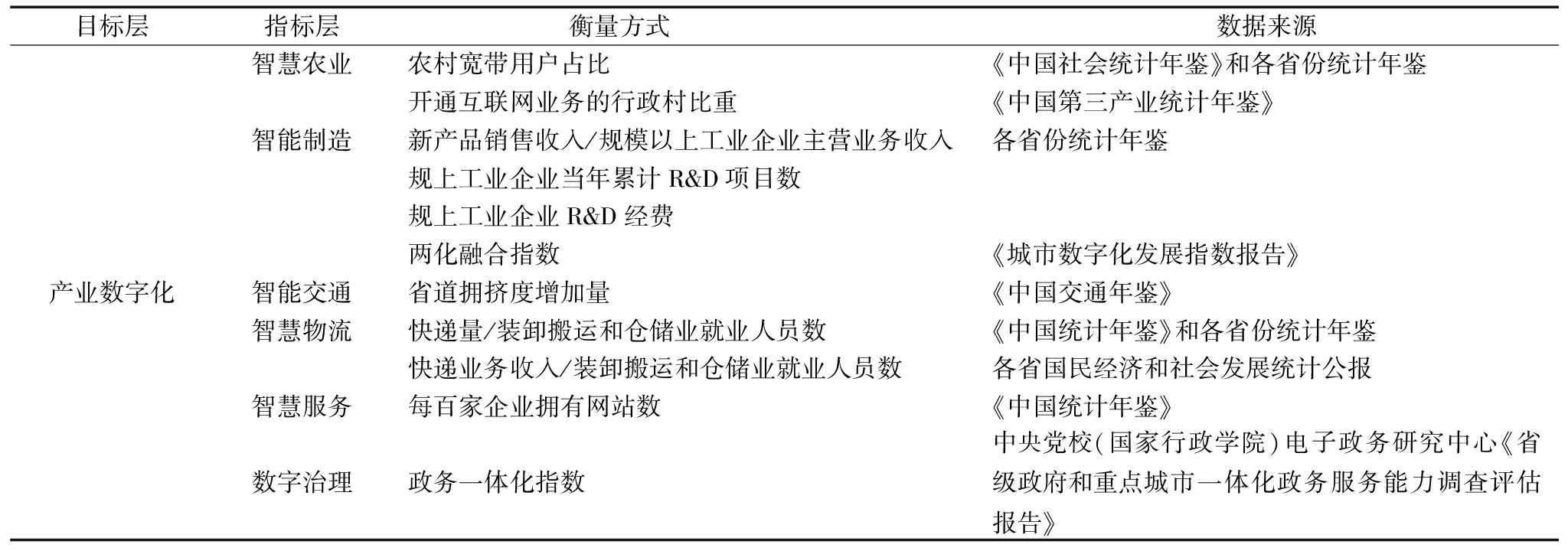

学术界尚未形成统一的产业数字化核算体系,相关研究主要通过构建产业数字化评价指标体系或借助增长核算框架对产业数字化进行测度[4,19,26]。本文借鉴相关学者研究成果,根据产业融合理论,从农业数字化、工业数字化、服务业数字化和治理数字化4个方面构建产业数字化指标体系,如表1所示。

表1 产业数字化测度指标体系

Table 1 Measurement index system of industrial digitalization

目标层指标层衡量方式 数据来源智慧农业农村宽带用户占比《中国社会统计年鉴》和各省份统计年鉴开通互联网业务的行政村比重《中国第三产业统计年鉴》智能制造新产品销售收入/规模以上工业企业主营业务收入各省份统计年鉴规上工业企业当年累计R&D项目数规上工业企业R&D经费两化融合指数《城市数字化发展指数报告》产业数字化智能交通省道拥挤度增加量《中国交通年鉴》智慧物流快递量/装卸搬运和仓储业就业人员数《中国统计年鉴》和各省份统计年鉴快递业务收入/装卸搬运和仓储业就业人员数各省国民经济和社会发展统计公报智慧服务每百家企业拥有网站数《中国统计年鉴》数字治理政务一体化指数中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》

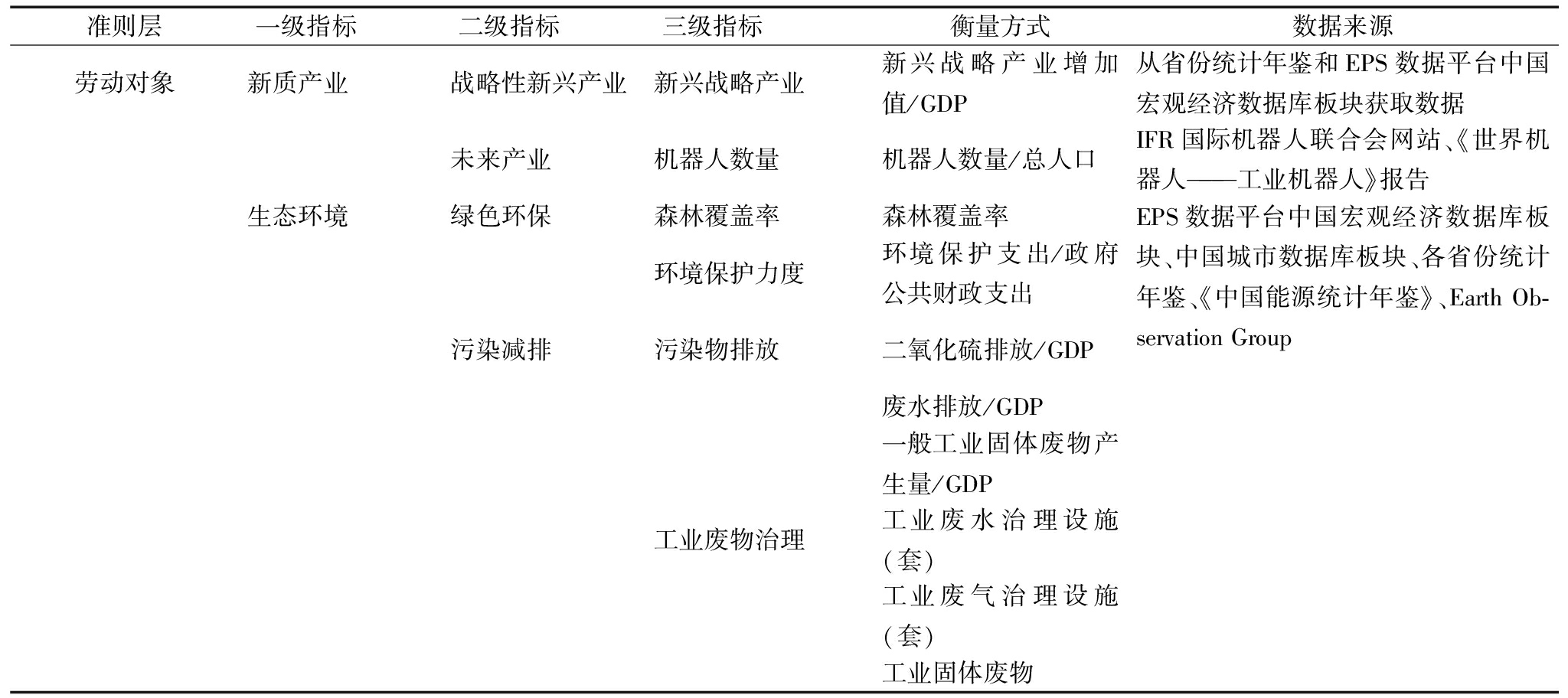

3.2.2 新质生产力(NQF)

基于新质生产力理论,以劳动者、劳动资料和劳动对象的新质提升为核心内涵,借鉴相关指标体系和构建方法[27-28],使用熵权—TOPSIS模型确定各层级指标权重,计算2015-2022年城市新质生产力指数,熵权-TOPSIS模型能够解决传统熵权法在赋权时指标离散度过大带来的权重失衡问题[28],新质生产力评价指标体系如表2所示。

表2 新质生产力测度指标体系

Table 2 Measurement index system of new quality productive forces

准则层一级指标二级指标三级指标衡量方式数据来源劳动者 劳动者技能受教育程度人均受教育程度人均受教育平均年限EPS数据平台中国宏观经济数据库板块、省份统计年鉴人力资本结构人力资本结构使用向量夹角,将劳动力教育程度划分为5个等级高等院校学生结构大学生数量占总人口的比重劳动生产率人均产值人均GDPGDP/总人口人均收入人均工资在岗职工平均工资劳动者意识就业理念三产从业人员比重第三产业就业人员占总就业的比重创业理念创业活跃度创业活跃度启信宝数据平台劳动资料物质生产资料基础设施传统基础设施公路里程EPS数据平台中国宏观经济数据库板块、中国城市数据库板块、各省份统计年鉴、《中国能源统计年鉴》、Earth Ob-servation Group铁路里程数字基础设施光纤长度人均互联网宽带接入端口数能源消耗总体能源消耗能源消耗/GDP可再生能源消耗可再生能源电力消耗量/全社会用电量无形生产资料科技创新R&D投入R&D经费支出/GDP人均专利数量专利授权数量/总人口中国开放数据库平台数字化水平数字设备软件和信息服务业业务收入统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报计算机、通信和其它电子设备制造业总收入智能技术人工智能专利数从中国开放数据平台下载城市专利信息数据,用Stata 18.0处理专利信息,根据《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)》中人工智能专利分类号进行筛选

续表2 新质生产力测度指标体系

Table 2 (Continued)Measurement index system of new quality productive forces

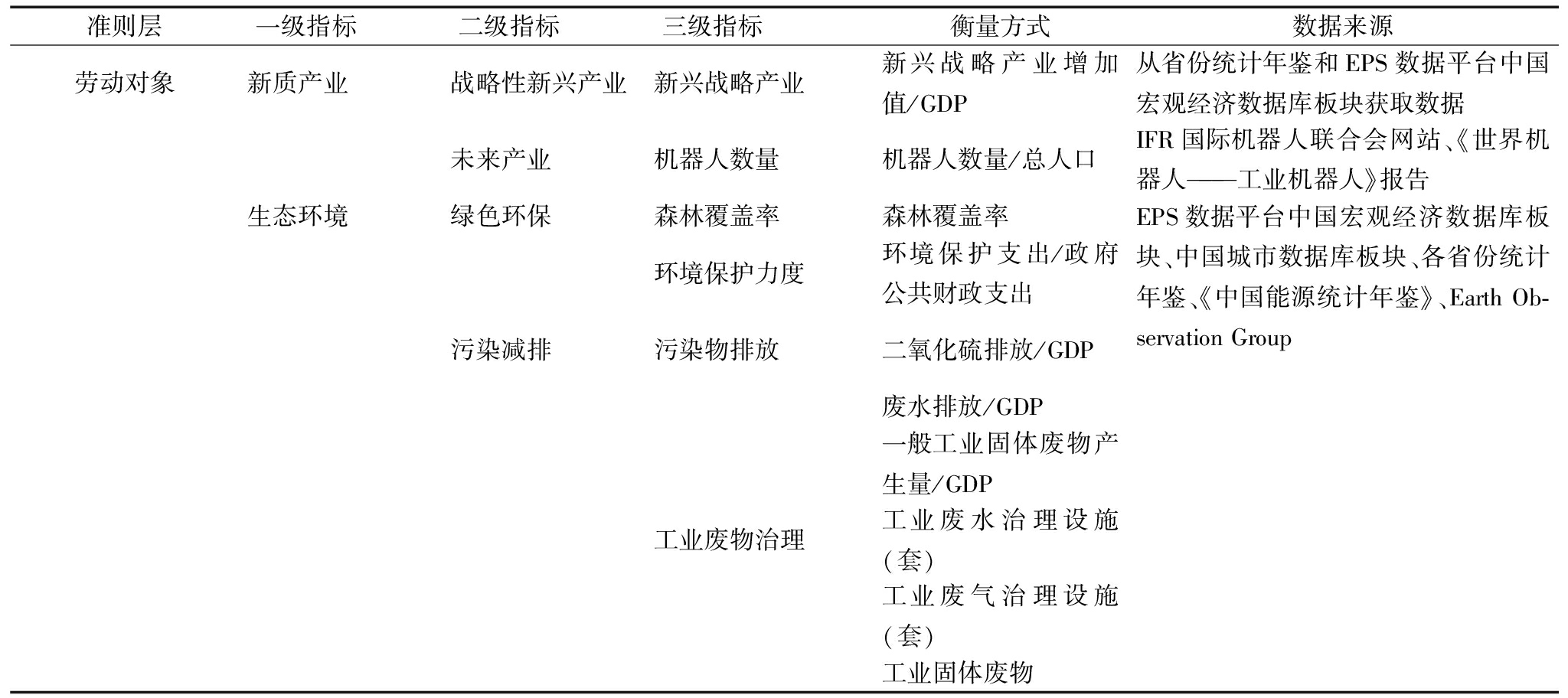

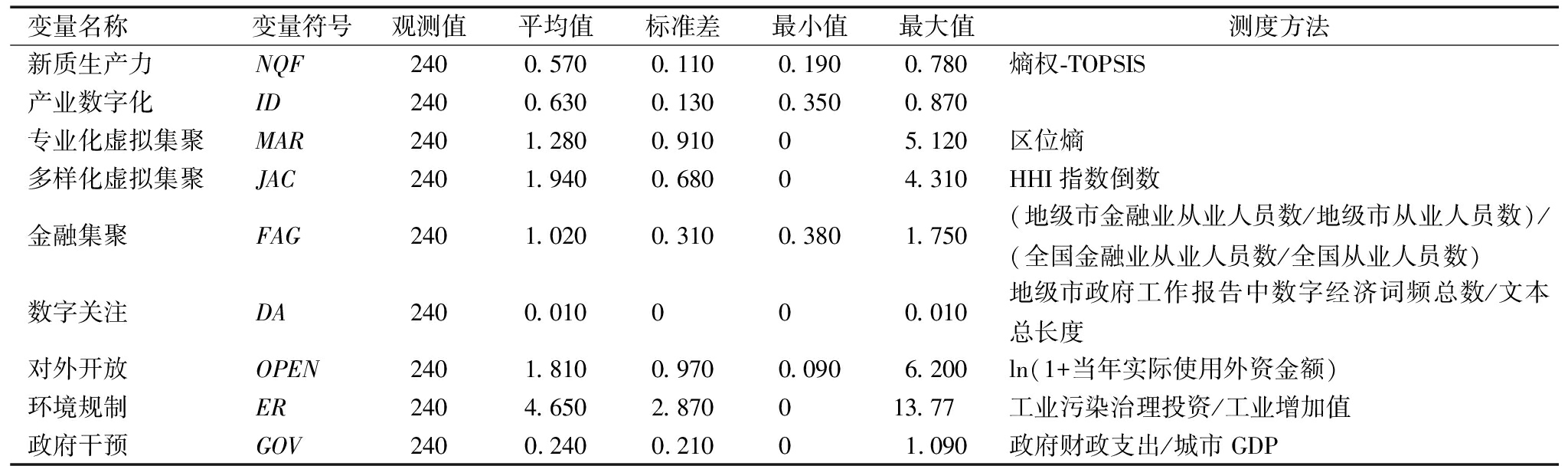

准则层一级指标二级指标三级指标衡量方式数据来源劳动对象新质产业战略性新兴产业新兴战略产业新兴战略产业增加值/GDP从省份统计年鉴和EPS数据平台中国宏观经济数据库板块获取数据未来产业机器人数量机器人数量/总人口IFR国际机器人联合会网站、《世界机器人———工业机器人》报告生态环境绿色环保森林覆盖率森林覆盖率EPS数据平台中国宏观经济数据库板块、中国城市数据库板块、各省份统计年鉴、《中国能源统计年鉴》、Earth Ob-servation Group环境保护力度环境保护支出/政府公共财政支出污染减排污染物排放二氧化硫排放/GDP废水排放/GDP一般工业固体废物产生量/GDP工业废物治理工业废水治理设施(套)工业废气治理设施(套)工业固体废物

(1)劳动者。以脑力劳动者为主是新质生产力的主体特征,相较于传统劳动者,新质人才在劳动生产率、劳动素质和劳动精神层面都有质的提升[28]。据此,选择受教育程度、人力资本结构、人均产值、人均收入、就业理念、创业理念6个层面衡量。

(2)劳动资料。渗透性要素大幅增加是新质生产力的资料特征[28],相较于传统劳动资料,新质生产力中的劳动资料不仅包括机械工具与道路设施等传统实体性要素,也包括更多数智化、高效化和绿色化的渗透性要素。因此,本文从基础设施、能源消耗、科技创新、数字化水平4个层面衡量。

(3)劳动对象。关键性技术赋能和复杂生产要素加工是新质生产力的对象特征[28],相较于以自然形态存在或者由初级加工形成的原材料,新质生产力中的劳动对象是经过大量技术研发和复杂加工处理产生的新材料,具有高价值和可持续发展特征。因此,本文从战略性新兴产业、未来产业、绿色环保、污染减排4个层面衡量。

3.2.3 虚拟集聚(VA)

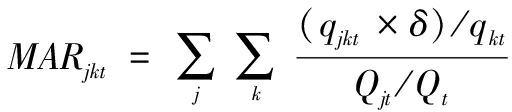

空间虚拟性和贸易数字化是虚拟集聚的本质特征,电子商务贸易可映射地区虚拟集聚水平[4]。本文借鉴相关研究,使用区位熵方法测度专业化虚拟集聚指数(MAR),使用HHI指数的倒数测度多样化虚拟集聚指数(JAC)[16]。各地区分行业电子商务交易额数据主要来源于Wind数据库,除浙江、河南、山东、陕西、青海5省外,其它地区数据缺失较为严重。因此,借鉴李爱国(2024)和刘烨(2023)的研究,使用省级层面各行业增加值/行业总增加值×调整系数的方法替代各省份各行业电子商务交易额。具体计算公式如下:

(1)

(2)

其中,qjkt表示t年k省j行业电子商务交易额,Qjt表示t年全国j行业电子商务交易额。δ为调整系数,根据《中国数字经济发展白皮书》中行业数字经济增加值占行业整体增加值的比重,将第二产业系数调整为0.21,将第三产业系数调整为0.407。

3.2.4 控制变量

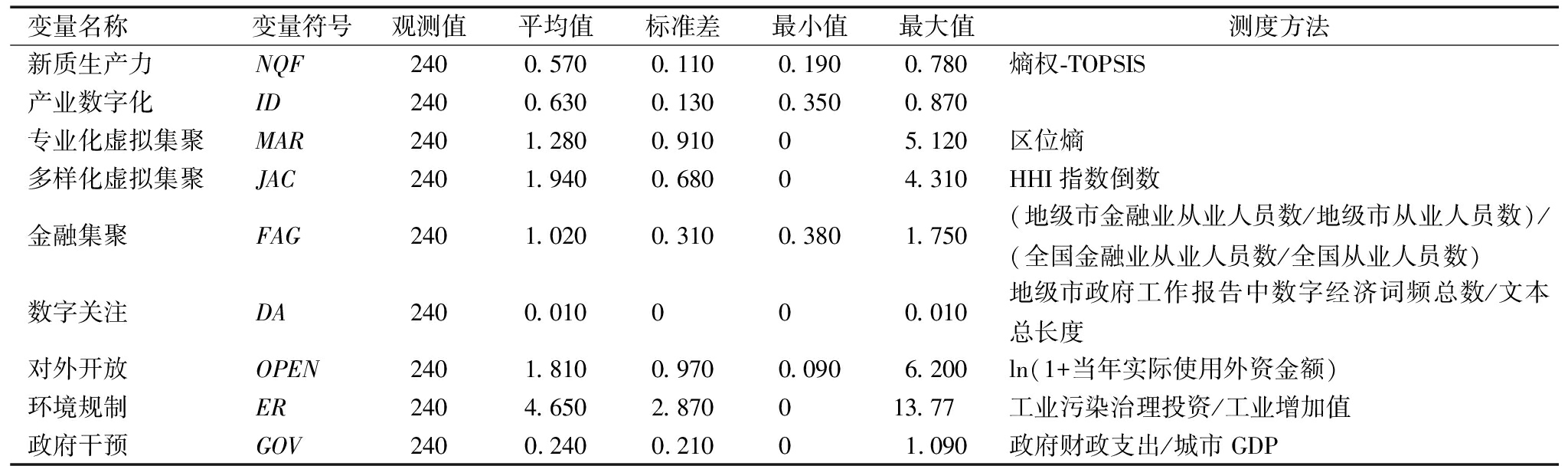

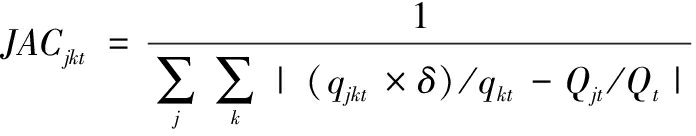

借鉴新质生产力相关研究[27,29],设置如下控制变量:①金融集聚(FAG):金融集聚能够提高人才创新能力、优化劳动资料配置、提升劳动对象质量,促进新质生产力发展;②数字关注(DA):政府部门对数字经济发展的关注度有助于促进地区数字产业化与产业数字化发展,借鉴陶长琪[29]的研究,利用文本分析法测度地级市政府工作报告中数字经济词频数与报告总词频数的比值度量;③对外开放(OPEN):高水平对外开放能够通过知识溢出效应和技术溢出效应增强地区技术创新能力;④环境规制(ER):新质生产力本质上是绿色生产力,新质生产力发展离不开环境规制的有效制约与引导;⑤政府干预(GOV):政府是驱动新质生产力发展的重要主体,政府投资能够提升新质生产力发展水平,主要变量描述性统计结果见表3。

表3 主要变量描述性统计结果

Table 3 Descriptive statistics of main variables

变量名称变量符号观测值平均值标准差最小值最大值测度方法新质生产力NQF2400.5700.1100.1900.780熵权-TOPSIS产业数字化ID2400.6300.1300.3500.870专业化虚拟集聚MAR2401.2800.91005.120区位熵多样化虚拟集聚JAC2401.9400.68004.310HHI指数倒数金融集聚FAG2401.0200.3100.3801.750(地级市金融业从业人员数/地级市从业人员数)/(全国金融业从业人员数/全国从业人员数)数字关注DA2400.010000.010地级市政府工作报告中数字经济词频总数/文本总长度对外开放OPEN2401.8100.9700.0906.200ln(1+当年实际使用外资金额)环境规制ER2404.6502.870013.77工业污染治理投资/工业增加值政府干预GOV2400.2400.21001.090政府财政支出/城市GDP

3.3 研究方法

本文构建固定效应模型检验产业数字化驱动新质生产力发展的影响效应。

NQFit=α+βIDit+γ∑Xi,t+δi+μt+εi,t

(3)

式(3)中,NQFi,t表示省份i第t年的新质生产力指数,IDit为产业数字化指数。∑Xi,t为控制变量的特征向量,δi、μt为个体与时间固定效应,εi,t为随机扰动项。

本文构建中介模型研究产业数字化驱动新质生产力发展的虚拟集聚机制,模型设定如式(4)和式(5)所示。

Mi,t=α+βIDi,t+γ∑Xi,t+δi+μt+εi,t

(4)

NQFi,t=α+θMi,t+βIDi,t+γ∑Xi,t+δi+μt+εi,t

(5)

在式(4)和式(5)中,Mi,t为中介变量,包括专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚,其它变量设定与式(3)一致。

本文构建空间杜宾模型研究产业数字化对新质生产力的空间溢出效应,模型见式(6)。

NQFi,t=α+ρWNQFi,t+ωWIDi,t+βIDi,t+γ∑Xi,t+ζW∑Xi,t+δi+μt+εi,t

(6)

εi,t=λ∑Wεi,t+ηi,t

(7)

在式(6)和式(7)中,ρ、λ分别为空间自回归系数和空间自相关系数,W为经济地理矩阵,其它变量设定与式(3)一致。

本文构建空间中介模型检验城市智慧化影响新质生产力的虚拟集聚空间机制。

Mi,t=α+ρWMi,t+ωWIDi,t+βIDi,t+γ∑Xi,t+ζW∑Xi,t+δi+μt+εi,t

(8)

式(8)中各变量含义参照式(3)、式(6)和式(7)。

4 实证结果与分析

4.1 基准回归分析

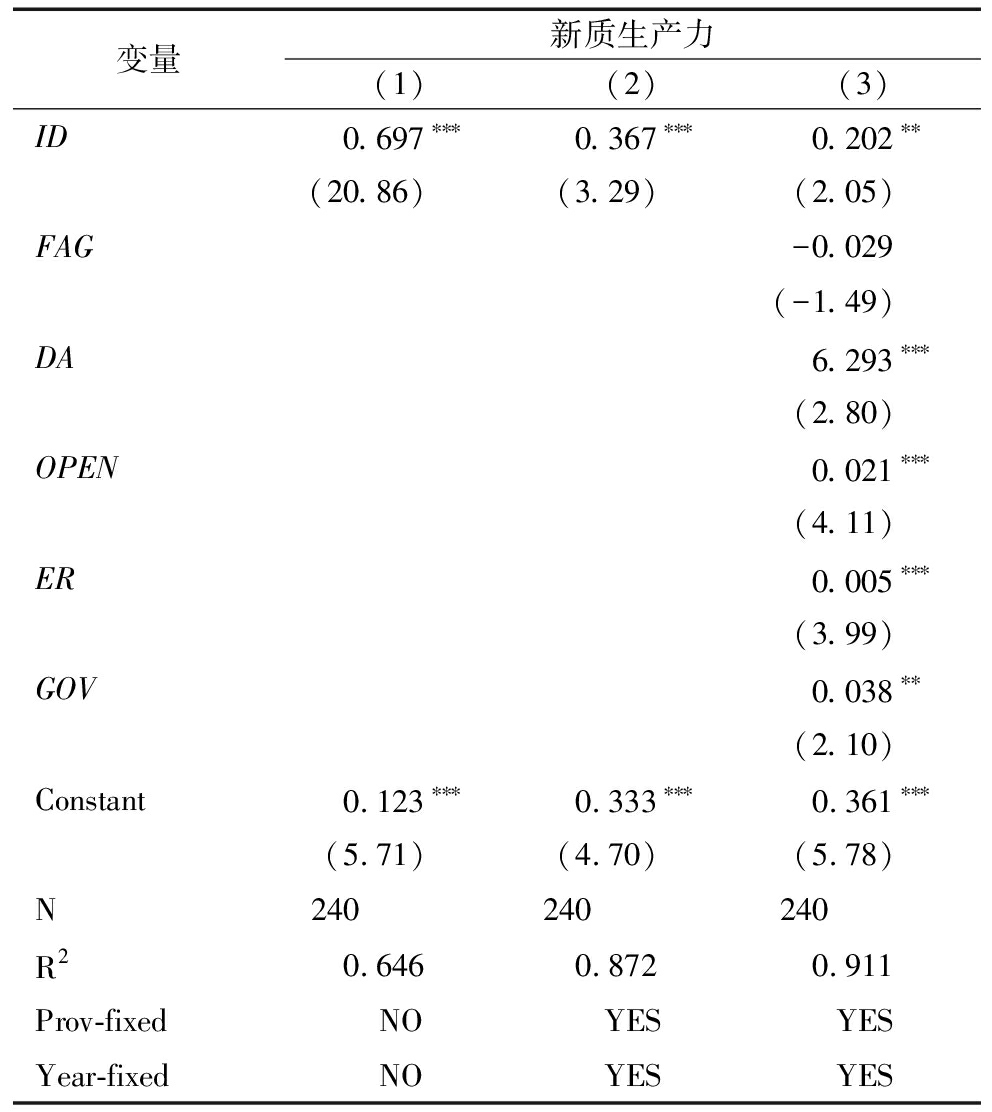

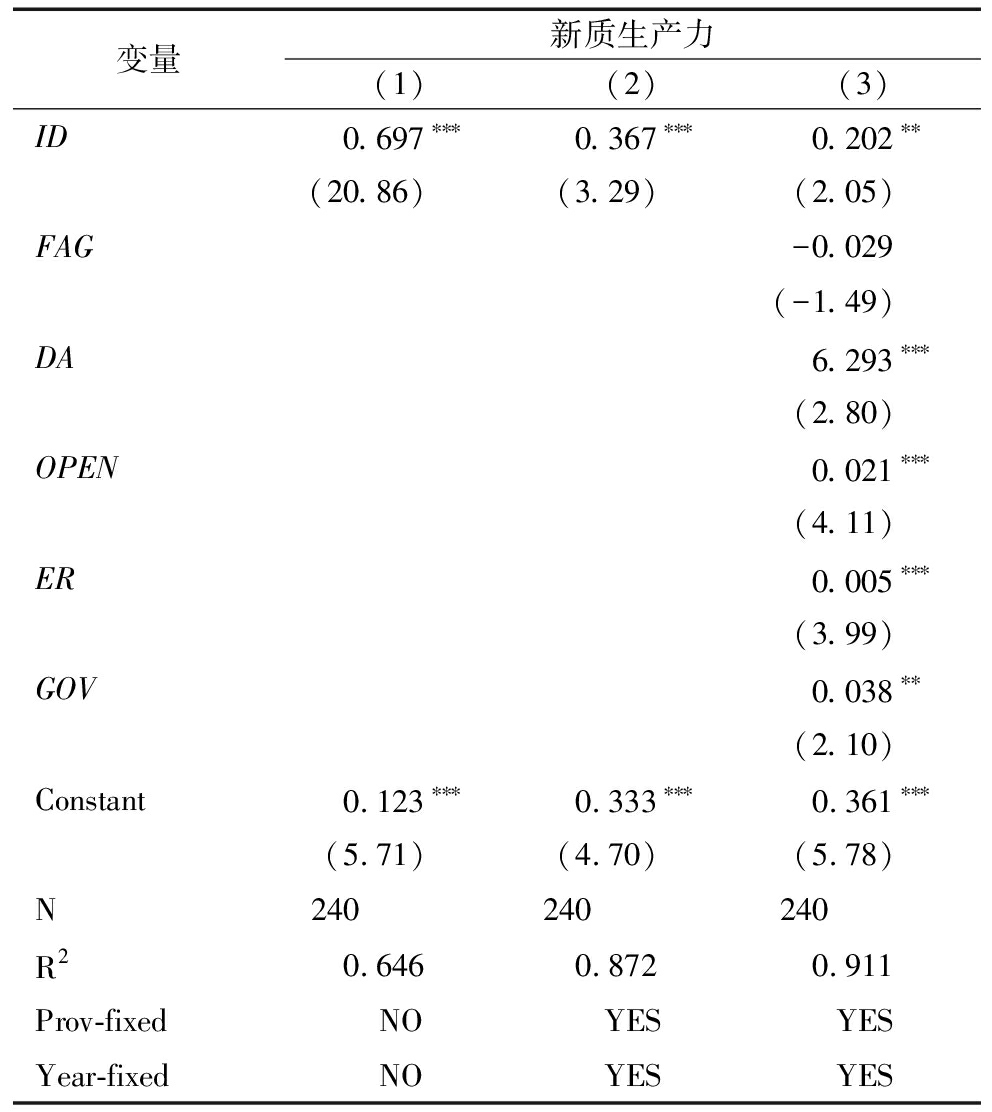

产业数字化驱动新质生产力发展的基准回归结果如表4所示。从中可见,在逐步控制个体效应、时间固定效应和控制变量后,列(1)~列(3)中产业数字化的影响系数均显著为正,说明产业数字化能够显著驱动新质生产力发展。相关研究表明,产业数字化有助于推动生产资源创新性配置、促进关键核心技术创新并加速形成新经济业态,进而提高绿色全要素生产率[4, 22]。控制变量研究结果与上述研究一致[27],假设H1得到验证。

表4 基准回归结果

Table 4 Basic regression results

变量新质生产力(1)(2)(3)ID0.697∗∗∗0.367∗∗∗0.202∗∗(20.86)(3.29)(2.05)FAG-0.029(-1.49)DA6.293∗∗∗(2.80)OPEN0.021∗∗∗(4.11)ER0.005∗∗∗(3.99)GOV0.038∗∗(2.10)Constant0.123∗∗∗0.333∗∗∗0.361∗∗∗(5.71)(4.70)(5.78)N240240240R20.6460.8720.911Prov-fixedNOYESYESYear-fixedNOYESYES

注:***、**、*分别表示1%、5% 和10% 的显著性水平,括号中为t值,下同

4.2 稳健性检验

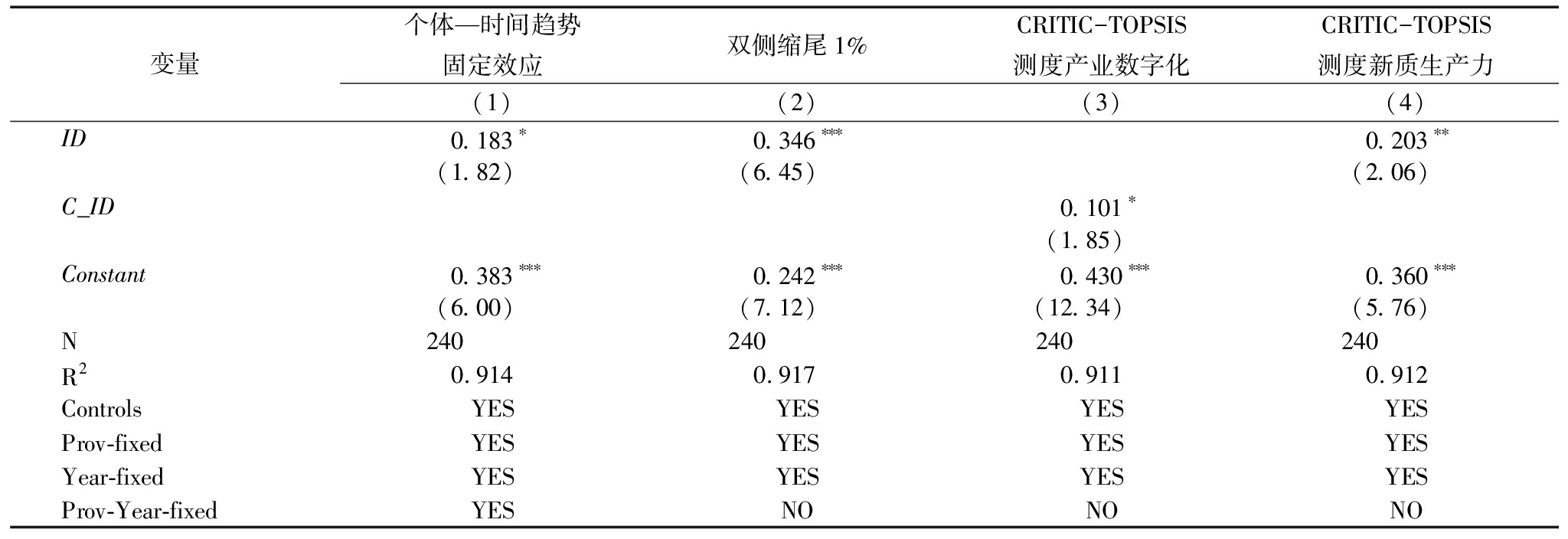

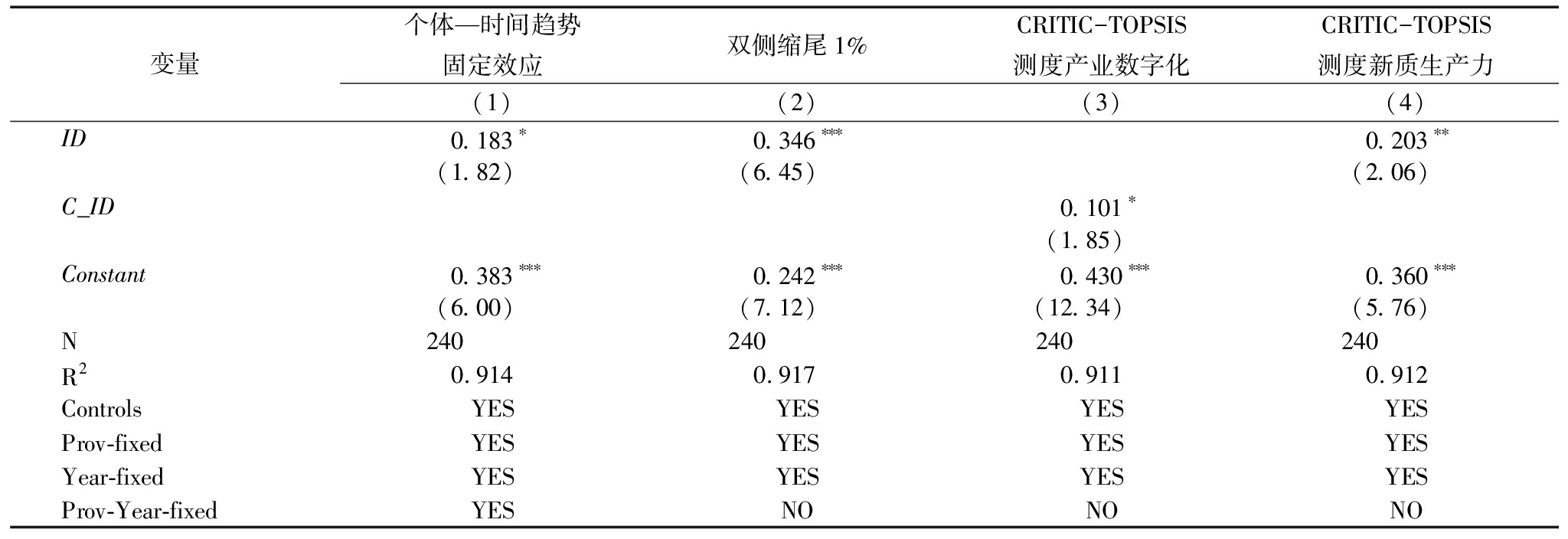

首先,为进一步控制不可观测的区域层面宏观政策等因素对新质生产力的影响,如产业政策或营商环境的影响等,本文在基准回归模型的基础上增加个体—时间趋势固定效应进行实证分析。其次,为避免数据可能存在的极端值问题,将核心解释变量与控制变量双侧缩尾1%进行实证分析。最后,新质生产力与产业数字化指标体系中的变量及样本间可能存在相关关系,难免会导致数据在信息层面存在重叠。因此,使用CRITIC-TOPSIS法测度新质生产力(C_NQF)与产业数字化(C_ID),以缓解相关关系冲突所导致的测量偏误问题[31],稳健性检验结果如表5所示。在列(1)—列(4)中,产业数字化的影响系数均显著为正,表明在考虑时间滞后性、极端值和数据信息重叠问题后,回归结果依然稳健。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

变量个体—时间趋势固定效应双侧缩尾1%CRITIC-TOPSIS测度产业数字化CRITIC-TOPSIS测度新质生产力(1)(2)(3)(4)ID0.183∗0.346∗∗∗0.203∗∗(1.82)(6.45)(2.06)C_ID0.101∗(1.85)Constant0.383∗∗∗0.242∗∗∗0.430∗∗∗0.360∗∗∗(6.00)(7.12)(12.34)(5.76)N240240240240R20.9140.9170.9110.912ControlsYESYESYESYESProv-fixedYESYESYESYESYear-fixedYESYESYESYESProv-Year-fixedYESNONONO

4.3 内生性检验

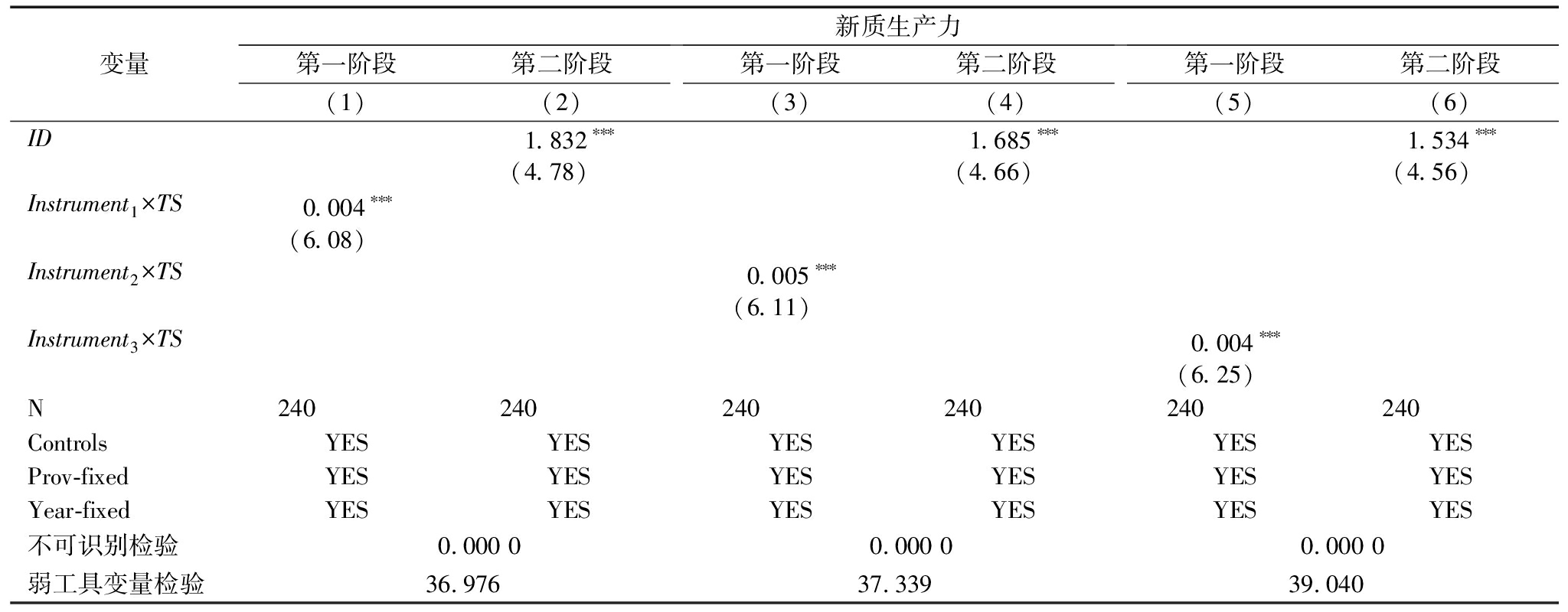

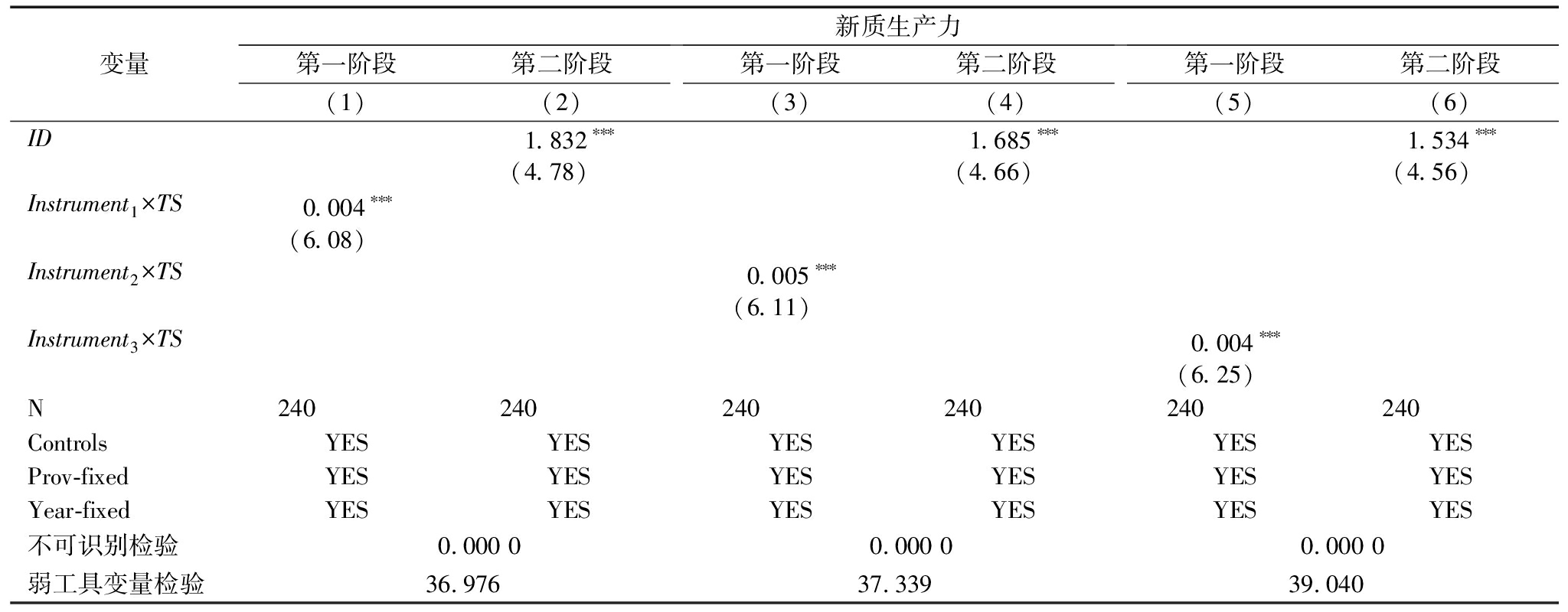

产业数字化能够显著驱动新质生产力发展,且高水平新质生产力也有助于加快地区产业数字化转型步伐,因此两者间可能存在互为因果的内生关系。借鉴相关研究成果[4],本文使用2SLS解决内生性问题。研究发现,数字经济发展存在国家层面的知识溢出效应[31]。因此,本文使用除中国外其他国家数字经济发展指数的均值作为工具变量1(instrument1)。考虑到中国会优先向数字经济发展水平更高国家或有直接合作项目的国家学习产业数字化发展经验,进一步使用年度数字经济指数高于中国的其他国家数字经济发展指数的均值作为工具变量2(instrument2),使用2022年参与国际数字合作项目数量高于100项的国家数字经济发展指数的均值作为工具变量3(instrument3),进一步对变量进行稳健性检验,数据来源于《全球数字经济发展指数报告(TIMG 2023)》。考虑到知识溢出具有一定滞后性,本文工具变量年份区间选择2013—2020年。除此之外,由于全球数字经济发展指数均值为时间序列数据,难以解释不同省份之间的经济发展差异性。因此,借鉴黄群慧等[32]的研究,使用各省份1984年邮电业务量(TS)与上述工具变量相乘,构建面板工具变量,内生性检验结果见表6。在列(1)~列(6)中,ID和instrument×TS的影响系数均显著为正,且3种工具变量均通过不可识别检验和弱工具变量检验,表明在考虑内生性问题后,产业数字化依然能够显著驱动新质生产力发展。

表6 内生性检验结果

Table 6 Endogeneity test results

变量新质生产力第一阶段第二阶段(1)(2)第一阶段第二阶段(3)(4)第一阶段第二阶段(5)(6)ID1.832∗∗∗1.685∗∗∗1.534∗∗∗(4.78)(4.66)(4.56)Instrument1×TS0.004∗∗∗(6.08)Instrument2×TS0.005∗∗∗(6.11)Instrument3×TS0.004∗∗∗(6.25)N240240240240240240ControlsYESYESYESYESYESYESProv-fixedYESYESYESYESYESYESYear-fixedYESYESYESYESYESYES不可识别检验0.000 00.000 00.000 0弱工具变量检验36.97637.33939.040

4.4 机制检验分析

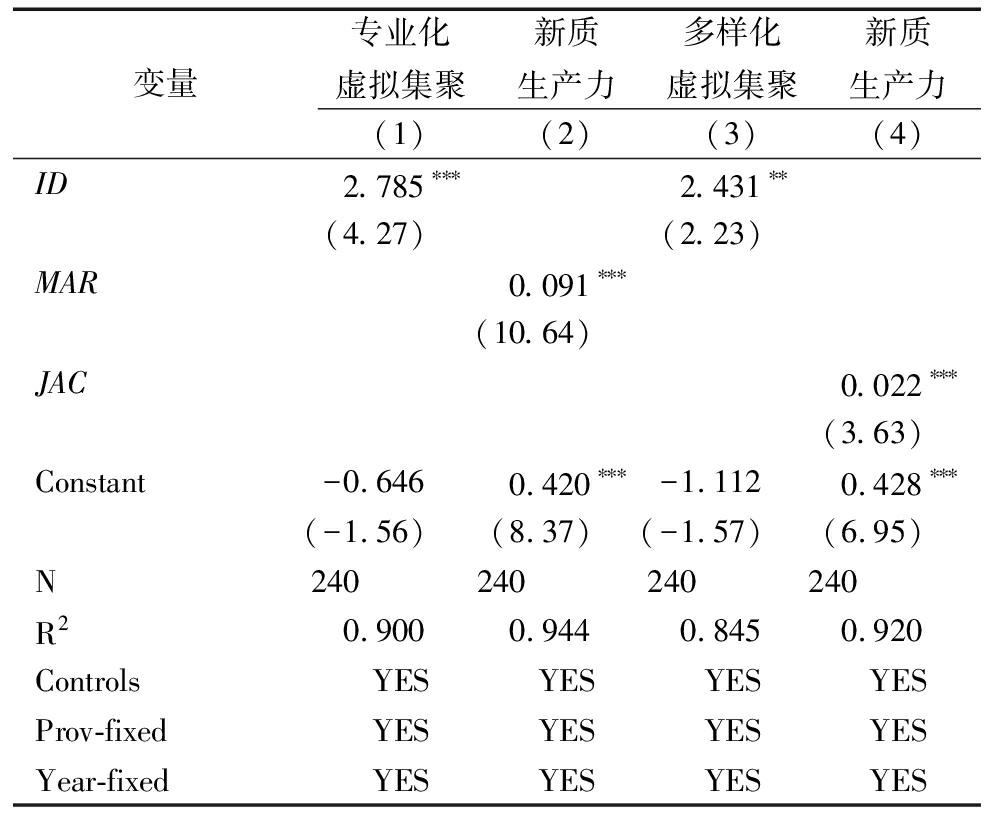

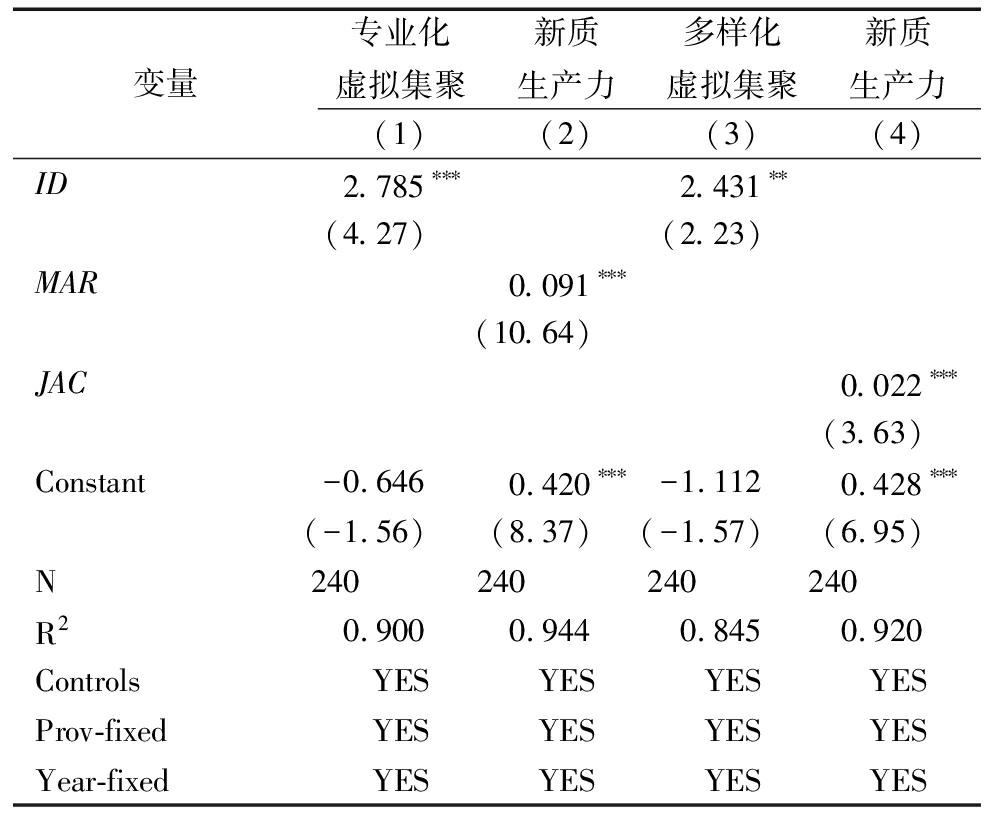

虚拟集聚作用机制检验结果如表7所示。列(1)~列(4)中产业数字化、专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚的影响系数均显著为正,表明专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚的作用效果显著。相关研究发现,人工智能等现代化信息技术赋能传统产业转型升级能够打破传统企业—客户、企业—企业、企业—人才间的现实壁垒,促使生产要素在行业内和行业间流动,推进专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚,进而通过隐性知识显性化、数字基建共享、创新要素优化配置等路径促进绿色全要素生产率提升[4,17]。

表7 虚拟集聚机制检验结果

Table 7 Mechanism test results

变量专业化虚拟集聚新质生产力多样化虚拟集聚新质生产力(1)(2)(3)(4)ID2.785∗∗∗2.431∗∗(4.27)(2.23)MAR0.091∗∗∗(10.64)JAC0.022∗∗∗(3.63)Constant-0.6460.420∗∗∗-1.1120.428∗∗∗(-1.56)(8.37)(-1.57)(6.95)N240240240240R20.9000.9440.8450.920ControlsYESYESYESYESProv-fixedYESYESYESYESYear-fixedYESYESYESYES

4.5 空间溢出效应检验

4.5.1 空间权重设定

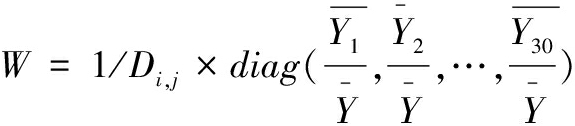

本文构建经济地理权重矩阵(W)检验空间溢出效应,主要基于以下考虑:本文的研究逻辑是传统产业依托现代化信息技术通过虚拟集聚机制打破生产要素流动地理与空间局限,实现驱动新质生产力发展的空间溢出效应。在这一过程中,经济水平邻近地区和地理邻近地区均能共享中心城市人力资本、先进科技和数字基建。本文构建如下模型:

(9)

式(9)中,1/Di,j表示城市i与城市j之间地理距离的倒数, 表示城市经济发展水平的均值,

表示城市经济发展水平的均值, 表示全国经济发展水平的均值。

表示全国经济发展水平的均值。

4.5.2 空间相关性分析

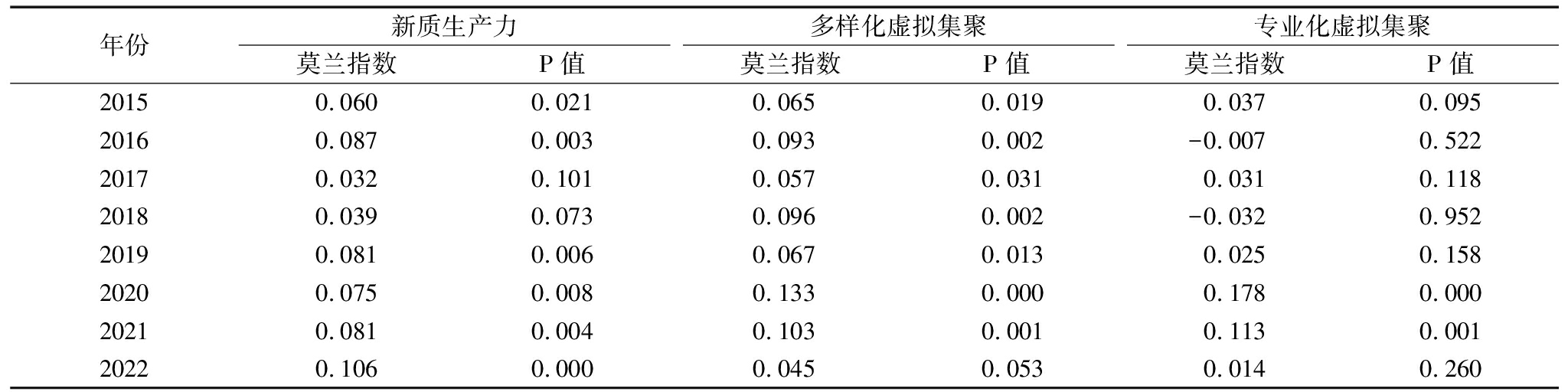

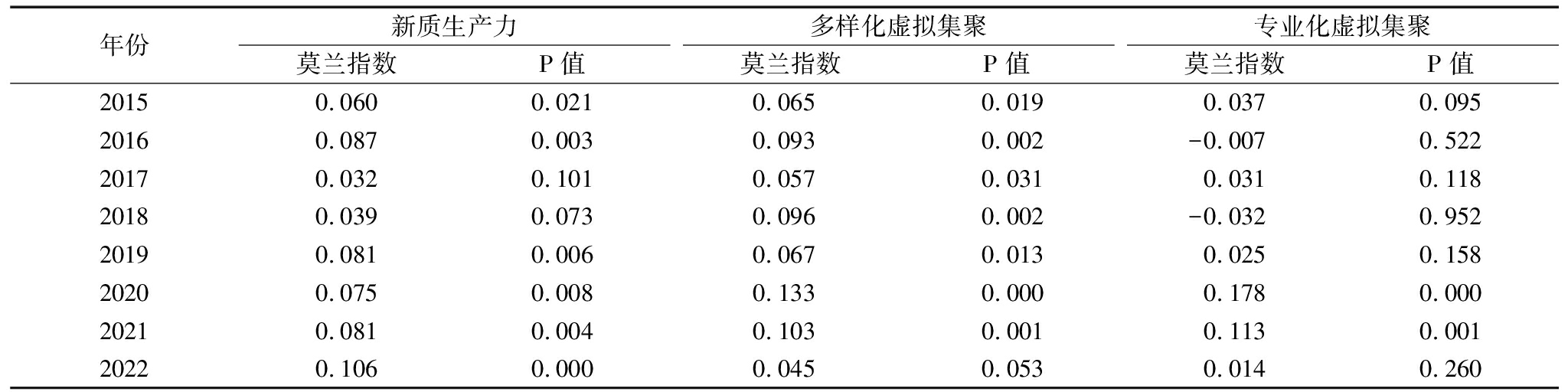

2015—2022年新质生产力、多样化虚拟集聚和专业化虚拟集聚的全局莫兰指数如表8所示。结果表明,新质生产力与多样化虚拟集聚在2015—2022年均存在显著空间相关性,而专业化虚拟集聚仅在2020年和2021年显示出显著空间相关性,原因在于2019年新冠疫情后各类产业线下生产、运营和运输遭受巨大冲击,由此倒逼各类产业普遍转向线上运营并提高了专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚的空间相关性。然而,从整体来看,专业化虚拟集聚在多数年份不存在空间相关性。

表8 全局莫兰指数

Table 8 Global Moran Index

年份新质生产力莫兰指数P值多样化虚拟集聚莫兰指数P值专业化虚拟集聚莫兰指数P值20150.0600.0210.0650.0190.0370.09520160.0870.0030.0930.002-0.0070.52220170.0320.1010.0570.0310.0310.11820180.0390.0730.0960.002-0.0320.95220190.0810.0060.0670.0130.0250.15820200.0750.0080.1330.0000.1780.00020210.0810.0040.1030.0010.1130.00120220.1060.0000.0450.0530.0140.260

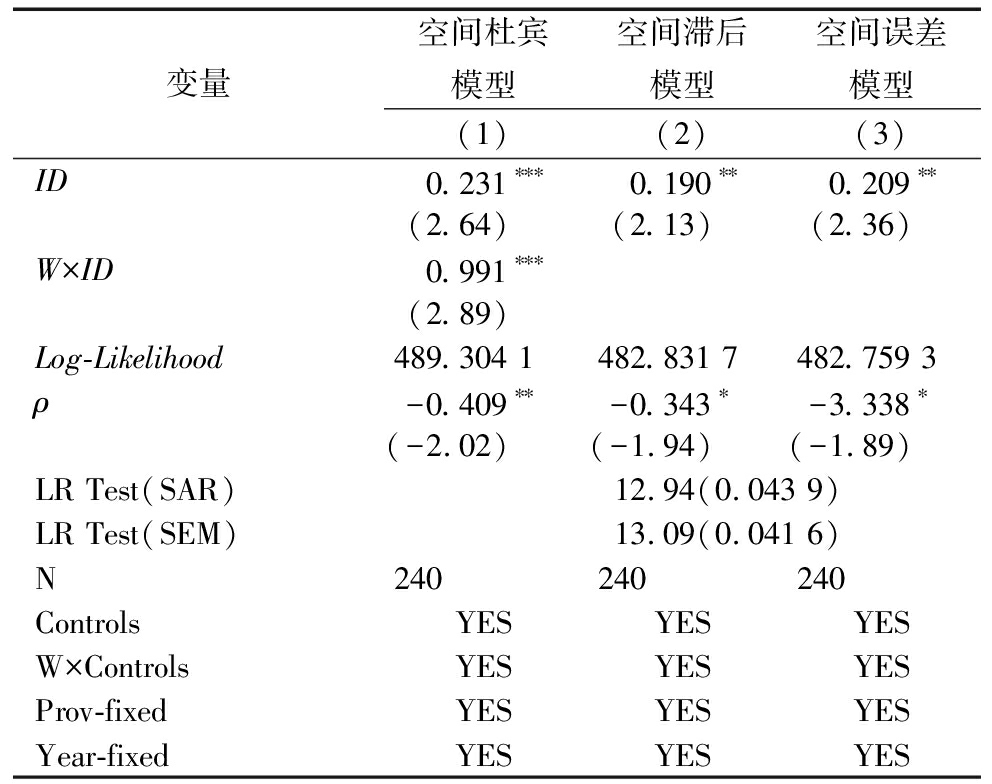

4.5.3 空间计量与空间溢出效应分析

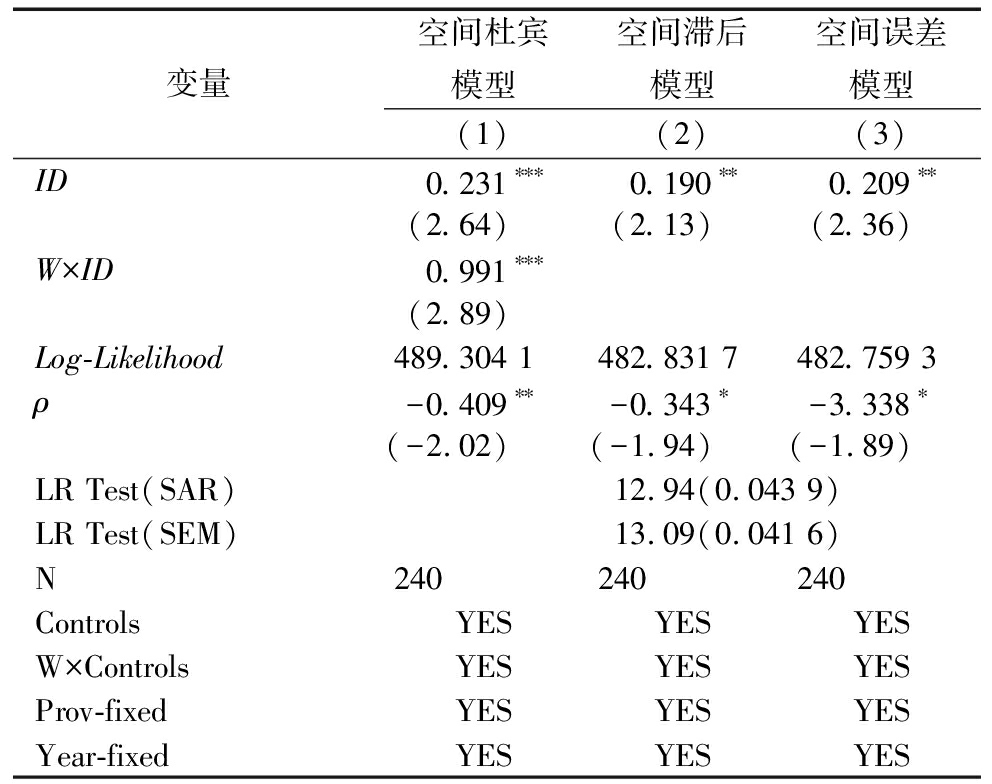

(1)空间计量回归结果。如表9所示,列(1)~列(3)中产业数字化的影响系数显著为正,且经济地理权重矩阵×产业数字化的影响系数也显著为正,说明产业数字化驱动新质生产力发展具有正向空间溢出效应。LR检验结果表明,基准模型中的空间相关性源于因变量、自变量和误差项,因此选用SDM模型进行空间溢出效应分解检验。

表9 空间计量回归结果

Table 9 Results of spatial regression

变量空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型(1)(2)(3)ID0.231∗∗∗0.190∗∗0.209∗∗(2.64)(2.13)(2.36)W×ID0.991∗∗∗(2.89)Log-Likelihood489.304 1482.831 7482.759 3ρ-0.409∗∗-0.343∗-3.338∗(-2.02)(-1.94)(-1.89)LR Test(SAR)12.94(0.043 9)LR Test(SEM)13.09(0.041 6)N240240240ControlsYESYESYESW×ControlsYESYESYESProv-fixedYESYESYESYear-fixedYESYESYES

注:W×ID、W×Controls分别为空间矩阵与核心解释变量和控制变量相乘的结果;Log-Likelihood 为极大似然估计结果;LR Test (SAR)、LR Test (SEM)分别为SDM 与SAR、SEM 模型的比较结果,若检验结果显著,则说明SDM 不可退化

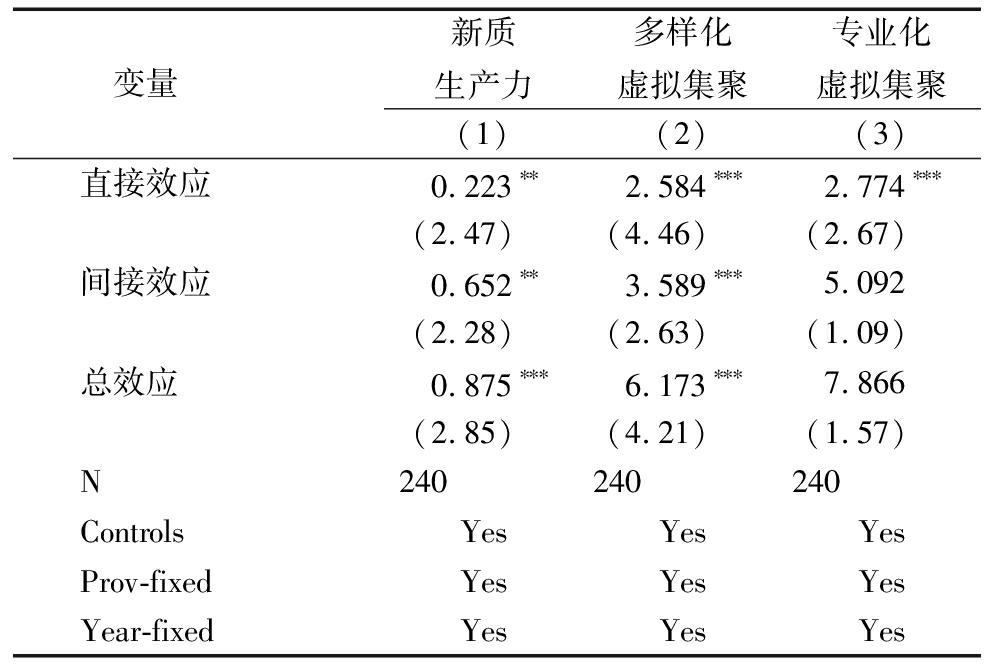

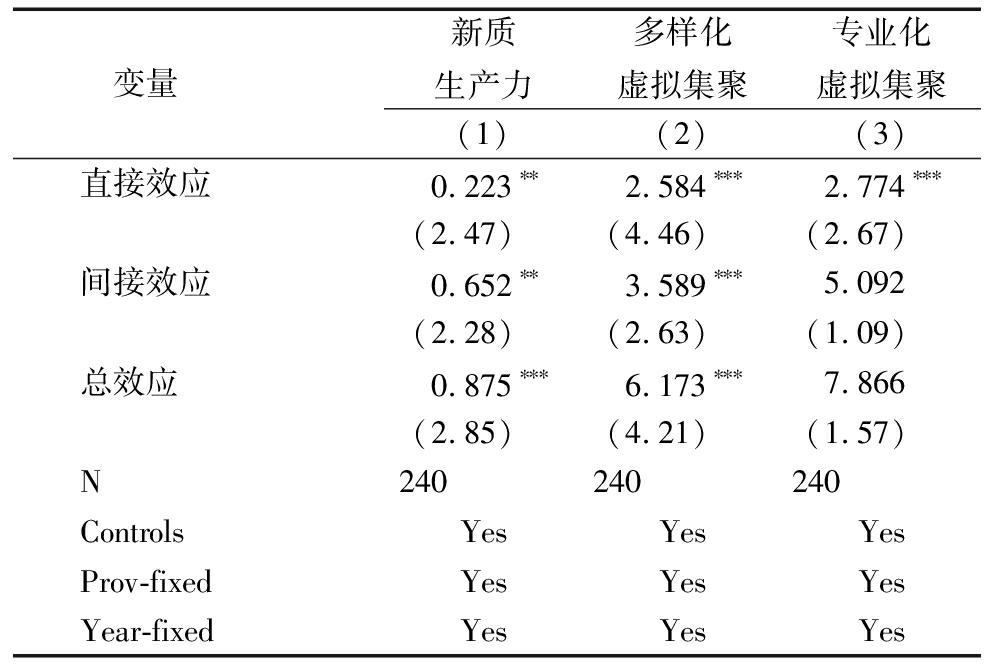

(2)空间溢出效应分析。SDM模型分解结果如表10所示,列(1)结果表明产业数字化驱动新质生产力发展存在显著空间溢出效应。相关研究发现,产业数字化不仅能够对知识、信息与服务进行精确归类汇总并上传至平台进行跟踪管理,也能通过产业链增强不同地区生产、分配、交换和消费的衔接,产生促进全要素生产率提升的空间溢出效应[11]。列(2)和列(3)结果表明,产业数字化驱动新质生产力发展存在显著的多样化虚拟集聚空间作用机制,但产业数字化对其它地区专业化虚拟集聚的影响不显著。相关研究发现,专业化虚拟集聚的目的在于增强地区内优势产业的专业化竞争力,存在空间上的排外性(徐丹等,2023),且专业化虚拟集聚的封闭式虚拟系统特征会阻碍生产要素跨空间溢出,使本地优质资源难以服务于其它地区发展[6]。而多样化虚拟集聚通过跨地区、跨行业共享互补性知识和人才,能够显著增强地区差异化竞争能力[17]。因此,多样化虚拟集聚是产业数字化驱动新质生产力产生空间溢出效应的重要作用机制。

表10 SDM模型分解结果

Table 10 Decomposition results of SDM model

变量新质生产力多样化虚拟集聚专业化虚拟集聚(1)(2)(3)直接效应0.223∗∗2.584∗∗∗2.774∗∗∗(2.47)(4.46)(2.67)间接效应0.652∗∗3.589∗∗∗5.092(2.28)(2.63)(1.09)总效应0.875∗∗∗6.173∗∗∗7.866(2.85)(4.21)(1.57)N240240240ControlsYesYesYesProv-fixedYesYesYesYear-fixedYesYesYes

5 结论与启示

5.1 研究结论

立足新时代,步入新发展阶段,贯彻新发展理念,扎实推进高质量发展,不仅要加速数字创新成果转化应用,更需要新的生产力理论作为指导。本文基于新质生产力理论和虚拟集聚理论,选取2015—2022年中国内地30省份样本数据,运用空间杜宾、2SLS、熵权—TOPSIS、CRITIC-TOPSIS等模型,研究产业数字化对新质生产力的影响效应、作用机制与空间溢出效应。研究发现:①产业数字化能够显著驱动本地新质生产力发展,该结论通过测量偏误和内生性等稳健性检验后依然成立;②专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚是产业数字化驱动本地新质生产力发展的重要作用机制;③产业数字化具有驱动新质生产力发展的空间溢出效应,产业数字化通过显著促进其它城市多样化虚拟集聚实现新质生产力发展的空间溢出效应,但产业数字化对其它城市专业化虚拟集聚的影响作用不显著。

5.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)充分发挥数字创新成果转化应用对新质生产力发展的驱动作用。一方面,政府部门应通过财政政策和税收政策加快推进本地产业数字化发展,如提供贷款、补贴或税收优惠,激励企业购置数字化设备、引进数字化技术、推进数字化融合,进而加快产业数字化发展。另一方面,政府部门应通过宣传优质案例、建立互助平台和开展数字化培训等,为产业数字化转型提供指导、咨询和平台服务,助力传统产业更好地理解数字化转型价值、增强数字化技术应用能力,进而加快产业数字化发展。

(2)培育跨区域联动的产业数字化发展模式以实现新质生产力发展的空间溢出效应。一方面,政府部门应通过推进企业间合作、行业协会联动等方式,鼓励区域内外企业搭建数字化服务平台,共同开展技术研发,积极分享转型经验,合作开展数字化项目,形成跨区域产业数字化协同发展模式。另一方面,政府部门应构建开放的政策环境与服务体系,在顶层设计层面制定跨区域产业数字化发展规划,明确各区域定位和发展方向,形成产业数字化跨时空协同发展模式。

(3)因地制宜实施差异化虚拟集聚战略。首先,政府部门应通过完善数字基础设施建设、数字安全保障和数字政策法规等,为本地企业开展虚拟经济活动提供必要的基础资源、市场秩序、安全标准和技术支持,确保虚拟集聚发展环境安全与稳定。其次,针对专业化虚拟集聚经济属性较强产业,政府部门应出台相关政策支持专属研发机构建设、专用数字平台搭建,促进专业化虚拟集聚,提高城市优势产业创新能力和竞争力。最后,针对多样化虚拟集聚经济属性较强产业,政府部门应打造开放包容的发展环境,吸引跨行业和跨地区创业者、企业家入驻并引导建设多元化数字平台,促进虚拟经济多样化发展。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:一是差异性探讨不足。囿于智慧农业、智能交通和电子商务贸易数据可得性限制,仅使用2015—2022年中国内地30省份样本数据展开理论与实证研究,未充分揭示不同地区和不同产业间的发展异质性。如在资源型地区和老工业园区,产业数字化能否驱动新质生产力发展?专业化虚拟集聚和多样化虚拟集聚的作用机制是否依然存在?空间溢出效应是否依然成立?未来可基于市级层面数据开展产业数字化对新质生产力影响效应、作用机制和空间效应差异性分析。二是维度丰富性不足。本文主要从多样化虚拟集聚和专业化虚拟集聚双重视角出发,探讨产业数字化驱动新质生产力发展的作用机制。然而,对于核心变量的探讨细化不够,如产业数字化还能够细分为智能制造、智能交通和智慧服务等,虚拟集聚还能进一步从数据要素集聚和人力资本集聚视角展开,新质生产力还能够细分为新质劳动者、新质劳动资料和新质劳动对象,未来可进一步立足上述维度展开深入研究。三是理论性探讨不充分。本文主要基于新质生产力理论和虚拟集聚理论展开理论分析,未深入探讨产业数字化带来资源基础和生态系统变化对新质生产力发展的影响。未来可基于数据要素理论和生态系统理论等,从资源基础变革和生态系统优化视角深入探讨产业数字化影响新质生产力的作用机制。

参考文献:

[1] 李政, 廖晓东. 新质生产力理论的生成逻辑、原创价值与实践路径[J]. 江海学刊, 2023,30(6):91-98.

[2] 魏崇辉. 新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J]. 理论与改革, 2023,38(6):25-38.

[3] RENNINGS M, BURGSMÜLLER A P F, BRURING S. Convergence towards a digitalized bioeconomy—exploring cross-industry merger and acquisition activities between the bioeconomy and the digital economy[J]. Business Strategy &Development, 2023,6(1):53-74.

[4] 段霞, 张蔷薇. 产业数字化、虚拟集聚与全要素生产率[J]. 西北师范大学学报(社会科学版), 2023,60(1):135-144.

[5] 田霖, 韩岩博. 虚拟集聚理论与应用研究评介[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2021,27(1):77-90.

[6] 周文, 许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改革, 2023,40(10):1-13.

[7] BAYNE S. Digital education utopia[J]. Learning, Media and Technology, 2024,49(3):506-521.

[8] 杨仁发, 包佳敏. 生产性服务业集聚能否有效促进城市创新[J]. 现代经济探讨, 2019,38(4):80-87.

[9] 葛立, 于井远. 智慧城市建设与城市碳排放:基于数字技术赋能路径的检验[J]. 科技进步与对策, 2022,39(23):44-54.

[10] TROISI O,VISVIZI A,GRIMALDI M.The different shades of innovation emergence in smart service systems: the case of Italian cluster for aerospace technology[J]. Journal of Business &Industrial Marketing, 2024,39(6):1105-1129.

[11] 王冬彧, 綦勇. 数字经济赋能双循环发展的空间作用机制研究——基于数字产业化与产业数字化的视角[J]. 外国经济与管理, 2023,45(9):3-21.

[12] 肖仁桥, 王冉, 钱丽. 数字化水平对企业碳绩效的非线性影响——绿色技术创新的中介作用[J]. 科技进步与对策, 2023,40(5):96-106.

[13] 宋宪萍. 从赋能到使能:人工智能驱动下的未来产业培育[J]. 人民论坛·学术前沿, 2024,13(12):80-89.

[14] 中国社会科学院工业经济研究所课题组.提升产业链供应链现代化水平路径研究[J]. 中国工业经济, 2021,39(2):80-97.

[15] 张青, 茹少峰. 新型数字基础设施促进现代服务业虚拟集聚的路径研究[J]. 经济问题探索, 2021,42(7):123-135.

[16] 柴泽阳, 陈宇科, 孔令丞. 虚拟集聚能否助推城市经济绿色发展[J]. 产业经济研究, 2024,23(3):74-87.

[17] 刘烨, 王琦, 班元浩. 虚拟集聚、知识结构与中国城市创新[J]. 财贸经济, 2023,44(4):89-105.

[18] 陈斌, 何思思. 数字经济时代的虚拟集聚与制造业技术创新——来自我国城市群的经验证据[J]. 南方经济, 2023,41(8):72-92.

[19] 徐学柳, 张勤勤, 王倩. 产业数字化与中国制造业就业——破局之策还是雪上加霜[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2024,45(2):1-11.

[20] SKULMOWSKI A. Learning by doing or doing without learning? the potentials and challenges of activity-based learning[J]. Educational Psychology Review, 2024,36(1):28-29.

[21] 陈晓红, 唐润成, 胡东滨, 等. 电力企业数字化减污降碳的路径与策略研究[J]. 中国科学院院刊, 2024,39(2):298-310.

[22] 周晓辉, 刘莹莹, 彭留英. 数字经济发展与绿色全要素生产率提高[J]. 上海经济研究, 2021,40(12):51-63.

[23] 刘成. 元宇宙城市治理的实践框架研究——来自首尔元宇宙城市的案例考察及中国镜鉴[J]. 城市问题, 2023,42(5):44-53.

[24] 王进富, 李婷婷, 张颖颖. 链主企业生态主导力提升产业链韧性路径研究——以比亚迪和中国新能源汽车产业链为例[J]. 科技进步与对策, 2024,41(1):1-10.

[25] LIU Y, LI Y. Digital economy development, industrial structure upgrading and green total factor productivity: empirical evidence from China′s cities[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022,19(4):2414.

[26] 王军, 朱杰, 罗茜. 中国数字经济发展水平及演变测度[J]. 数量经济技术经济研究, 2021,38(7):26-42.

[27] 任宇新, 吴艳, 伍喆. 金融集聚、产学研合作与新质生产力[J]. 财经理论与实践, 2024,30(2):1-8.

[28] 卢江, 郭子昂, 王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024,30(2):1-16.

[29] 陶长琪, 丁煜. 数字经济政策如何影响制造业企业创新——基于适宜性供给的视角[J]. 当代财经, 2022,43(3):16-27.

[30] ASANTE D,AMPAH J D,AFRANE S.Prioritizing strategies to eliminate barriers to renewable energy adoption and development in Ghana: a CRITIC-fuzzy TOPSIS approach[J]. Renewable Energy, 2022,195(8):47-65.

[31] 王喆, 陈胤默, 张明. 测度全球数字经济发展:基于TIMG指数的特征事实[J]. 金融评论, 2021,13(6):40-56.

[32] 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019,37(8):5-23.

(责任编辑:王敬敏)