0 引言

当前,技术创新呈现密集程度高、研发投入大、技术迭代速度快、市场风险高等特点,合作创新成为技术创新的主要模式。组织借助合作创新获取异质性资源,进而降低研发成本、提升研发成功率。创新网络社团是在合作创新过程中形成的创新团体,社团内紧密的联系有助于成员实现高效异质性知识获取与信息交流。社团创新绩效是维系社团稳定与支撑产业进步的基石。对于社团内创新主体而言,较高的创新绩效有助于其在合作过程中获得较多异质性知识,为不同知识组合提供可能,从而提升自身核心技术能力[1];对于社团而言,较高的创新绩效有利于维持社团稳定[2],化解因技术锁定导致的技术创新风险。马太效应下,社团创新绩效越高越容易吸引企业、高校、科研院所等优质伙伴,实现多元主体协同创新,从而有效促进科技成果转化。现实中,我国创新团体存在规模小、稳定性差、创新绩效较低等问题,难以满足我国技术创新研发需求。面对日益加剧的技术竞争压力,提升我国创新团体创新绩效势在必行。因此,有必要对创新网络社团创新绩效提升路径进行深入探讨,为创新网络社团建设提供参考。

嵌入性理论起源于经济社会学,认为经济行为与经济制度及非经济制度密不可分,强调经济体系与外部社会环境的复杂嵌入性关系。Granovetter(1985)将社会关系纳入经济行为分析框架中,认为行为主体嵌入于社会关系网络中,网络强度、方向等整体功能及主体在网络中所处位置均会持续影响主体行为,并提出“网络嵌入性”观点;Hagedoorn(2006)发现,在经济活动中组织需要与周围环境中的其它组织发生联系,且组织自身属性、历史经验均与经济活动密切相关,并提出“组织嵌入性”观点。

部分学者从网络嵌入性视角分析了网络结构、关系特征对创新主体创新绩效的影响,结果发现,创新网络社团网络结构的流动性[3]、稳定性[4]、凝聚性[5]、非对称性与社团关系中群内扩张、群间扩张关系会影响社团内组织对创新要素的获取与吸收,进而影响创新绩效。部分学者进一步分析网络嵌入性对创新网络社团创新绩效的影响,结果发现,社团内组织类型多样性对社团创新绩效具有积极影响,网络嵌入性能够强化上述影响[6];社团内成员流动性与内部创新知识转移[7]、社团内网络关系异质性与社团创新绩效均呈现倒U型关系,社团结构稳定性与凝聚性能够强化上述关系[8];合作强度对复杂型社团创新绩效、星型社团创新绩效分别具有正向影响和负向影响,以二元关系为主的高社团合作强度能够促进创新绩效提升。

上述研究为进一步探究创新网络社团创新绩效提升路径奠定了基础,但仍存在以下不足:第一,研究内容方面,创新绩效相关研究大多关注微观创新网络组织层面,未探讨中观网络社团层面。组织嵌入在社团中,作为创新生态系统的重要组成部分,网络社团能够反映生态系统的子环境,社群内成员通过资源共享与协力合作实现知识共享,从而实现社团社会资源优化配置[9]。因此,有必要开展基于创新网络社团层面的实证研究。第二,研究视角方面,现有研究视角单一,仅关注社团网络嵌入性特征,忽略了组织嵌入的影响。事实上,“嵌入”是组织融入网络的过程,随着组织合作创新行为实施,组织嵌入性水平将决定创新网络整体功能与创新成果,网络嵌入性可以为社团内组织合作创新搭建平台,进而促进合作创新。由此,有必要对两个维度嵌入性特征进行分析。第三,研究方法方面,相关研究大多采用多元回归方法探讨单个或几个关键因素对创新绩效的影响。实际上,只有综合考虑因素间的耦合作用,才能从本质上全面剖析社团创新绩效提升路径。

本文以嵌入性理论为基础,基于整体组态视角并采用NCA、fsQCA方法探讨创新网络社团内组织嵌入性、网络嵌入性对创新绩效的影响,致力于回答以下问题:嵌入性视角下哪些因素是影响创新网络社团绩效的关键因素?影响程度如何?各关键因素如何通过交互作用提升创新网络社团创新绩效?各提升路径之间是否存在替代效应?

1 理论基础与模型构建

1.1 创新网络社团创新绩效内涵

创新网络绩效是指创新网络内成员通过相互合作和凭借技术支持产生的创新成果,用以衡量合作创新目标达成程度(孙国强,2019)。部分创新网络绩效研究基于宏观视角探究区域[10]、产业合作创新过程中的技术发展情况,部分创新网络绩效研究基于微观视角探讨创新网络内合作双方创新合作成效[11]。在创新合作过程中,组织会自发形成创新网络社团,后者具有内部关系紧密、互动丰富、社团间连接稀疏等特征。因此,本文认为,创新网络社团创新绩效是指在自发形成的社团内成员合作创新产出的技术成果。

1.2 嵌入性与创新网络社团创新绩效

嵌入性思想是对社会网络与个体组织间交互关系的刻画(Uzzi,1996),上述关系包括网络与组织两部分:组织基于自身经验实施经济行为,维系网络关系;网络整体功能、强度会反作用于组织,进一步影响组织经济行为。基于这一认识,本文认为,嵌入性与创新网络社团创新绩效同样应包括社团内组织嵌入性、社团网络嵌入性两个部分。首先,组织嵌入性对创新绩效的影响如下:社团内组织是社团创新活动的主要载体,创新资源依附于组织,社团内组织借助自身储备的创新资源开展合作创新活动,从而促进技术产出。网络嵌入性对创新绩效的影响如下:社团自身呈现的网络特征有助于社团内组织构建有效的合作创新渠道,推动知识流动与资源共享,提升组织创新合作效率,最终实现技术创新发展与成果产出。可见,组织和组织所嵌入的网络共同推动创新网络社团创新绩效提升。基于此,本文从组织嵌入性和网络嵌入性两个维度探究创新网络社团创新绩效提升路径。

1.2.1 组织嵌入性与创新网络创新绩效

Gulati(1998)指出,组织合作是由社会联系与知识需求共同驱动的。以这一理论为基础,本文将组织嵌入性分为知识嵌入与社会嵌入两个部分。其中,知识嵌入主要考察社团内组织拥有的知识特征集合对社团内技术创新合作成果的影响,社会嵌入主要考察社团内组织如何借助自身社会关系实现高效合作创新,从而促进创新绩效提升。

(1)知识嵌入与创新网络社团创新绩效。创新的本质是对知识资源的整合与优化[12],因而创新网络社团内组织创新活动与其所嵌入的知识环境密切相关。组织将知识嵌入到创新网络社团中,借助社团内知识资源弥补自身知识缺口,通过对知识不断优化整合促进创新网络社团绩效提升。

社团内知识嵌入特征包括衡量知识基础情况的知识宽度、知识深度,以及呈现知识特点的技术专有性,不同嵌入特征对创新网络社团创新绩效的影响存在差异。已有研究认为,知识宽度是指技术知识资源多元化程度,知识宽度越大,组织应对技术跃迁和需求变化的能力越强,技术范式转换成本越低[13]。对于创新网络社团而言,较高的知识宽度有利于社团内组织从合作创新中获取异质性知识,突破原有技术壁垒实现突破性创新,在强化自身创新能力的同时,带动社团整体创新绩效提升。知识深度代表技术知识专业化程度,较高的知识深度能够促进社团内组织间知识流动,有助于社团内组织利用知识进行技术创新[14]。此外,对特定技术重复使用和技术经验积累有助于社团内组织深化对产业技术的理解,从而促进技术发展和增量创新[15]。技术专有性表征与其它创新网络社团相比,焦点创新网络社团在某项技术上的相对优势。高技术专有性创新网络社团拥有较少的重叠知识和冗余知识,有助于社团内组织降低知识管理与整合成本,促进技术创新有序推进[16]。同时,专业化技术储备能够为进一步技术挖掘奠定基础,推动创新能力不断提升,从而促进创新绩效增长。

(2)社会嵌入与创新网络社团创新绩效。在创新网络社团中,创新主体并非孤立存在,而是嵌套于各种社会关系中。在动态社会关系中,创新主体不断追求创新合作目标,实现技术创新[17]。对于创新网络社团及社团内组织而言,社会嵌入既包括表征社会资源水平的合作伙伴社会价值特征,也包括反映社团内组织间基本关系的齐美尔链关系特征。现有研究认为,当中心组织与社团内其它组织进行创新合作时,说明该组织具有较高的社会价值,能够发挥“桥梁”作用,提供与其它组织交流的路径[18]。当社团具有较高的社会价值时,社团内组织能够以较低搜索成本找到合适的合作伙伴进行技术创新。此时,创新网络社团内资源和信息传播更加顺畅,交易成本明显降低,整体社团创新绩效得以提升。齐美尔链关系是指若两个创新主体具有直接联系,则它们至少与一个共同第三方具有直接联系的关系模式[19]。现有研究发现,这种关系模式具有一定的稳定性,在第三方监督下,创新合作能够有效化解二元关系刚性问题和避免出现“搭便车”现象[20]。因此,在创新网络社团中,较多数量的齐美尔链关系能够强化社团稳定性,促进内部知识共享与转移,从而促进创新绩效提升。

1.2.2 网络嵌入性与创新网络社团创新绩效

网络嵌入性理论认为,网络嵌入性主要包括结构嵌入性与关系嵌入性两个维度。前者描述网络联结的总体模式,后者表征网络联结主体互动关系的种类与质量。基于此,本文将创新网络社团内网络嵌入性分为结构嵌入性与关系嵌入性两个维度,进一步考察创新网络社团结构特征与社团网络关系对创新绩效的影响。

(1)结构嵌入与创新网络社团创新绩效。创新网络社团中,知识流动与组织间协调关系至关重要。大量研究表明,结构特征对创新绩效发挥促进作用。目前,学者们从不同维度对网络社团结构特征进行划分,具体分为可达性、稳定性、凝聚性等。社团可达性是对社团规模与平均路径长度的测度,表征社团内信息传递效率与效果[21]。在创新网络社团中,较高的可达性意味着社团内组织间知识资源传播速度较快、准确性较高,能够推动组织技术能力快速提升,从而促进创新成果产出。社团稳定性反映创新网络社团内组织随时间推移的变化程度。相对稳定的网络社团能够为社团内组织知识交流提供支持,产生共创效应,从而促进创新网络社团创新绩效提升[8]。凝聚性体现社团内组织间联结程度,较高的凝聚性意味着创新网络社团内成员间信任度较高、知识交流成本较低、互动渠道较为丰富[21],能够抑制机会主义行为、避免“知识断层”出现,从而促进创新绩效提升。

(2)关系嵌入与创新网络社团创新绩效。在创新网络社团中,关系嵌入是指创新主体的创新行为嵌入于网络社团,网络关系能够为创新主体提供知识与资源获取方式及途径。关系嵌入主要包括表征主体间关系类型的关系异质性与衡量关系联结程度的合作强度。关系异质性是指社团内建立合作关系的组织存在不同的组织类型。不同类型组织拥有异质性资源,能够传递异质性知识。因此,关系异质性较强的创新网络社团拥有丰富的资源储备,能够为社团内组织带来较多创新机会[8]。此外,与不同组织类型的创新主体合作能够摆脱社团内现有组织惯性,并产生知识互补与协同效应[22],从而促进社团内创新成果产出。合作强度表征主体间信任关系(Petersen,2015),合作强度越高,表明彼此间越信任。这种信任关系有利于各主体在复杂多变的创新环境中保持稳定的合作关系,共同开展技术创新[10]。此外,较高的合作强度能够加快网络中知识传播速度,实现主体间知识共享,改善创新氛围[10],从而促进创新绩效提升。

综上,本文以嵌入性理论为基础,从组织嵌入性(知识嵌入、社会嵌入)与网络嵌入(结构嵌入、关系嵌入)两个层面选取知识宽度、知识深度、技术专有性、社会价值、齐美尔链关系、可达性、稳定性、凝聚性、关系异质性、合作强度10个指标,以此构建创新网络社团创新绩效分析框架。

2 研究设计

2.1 研究框架

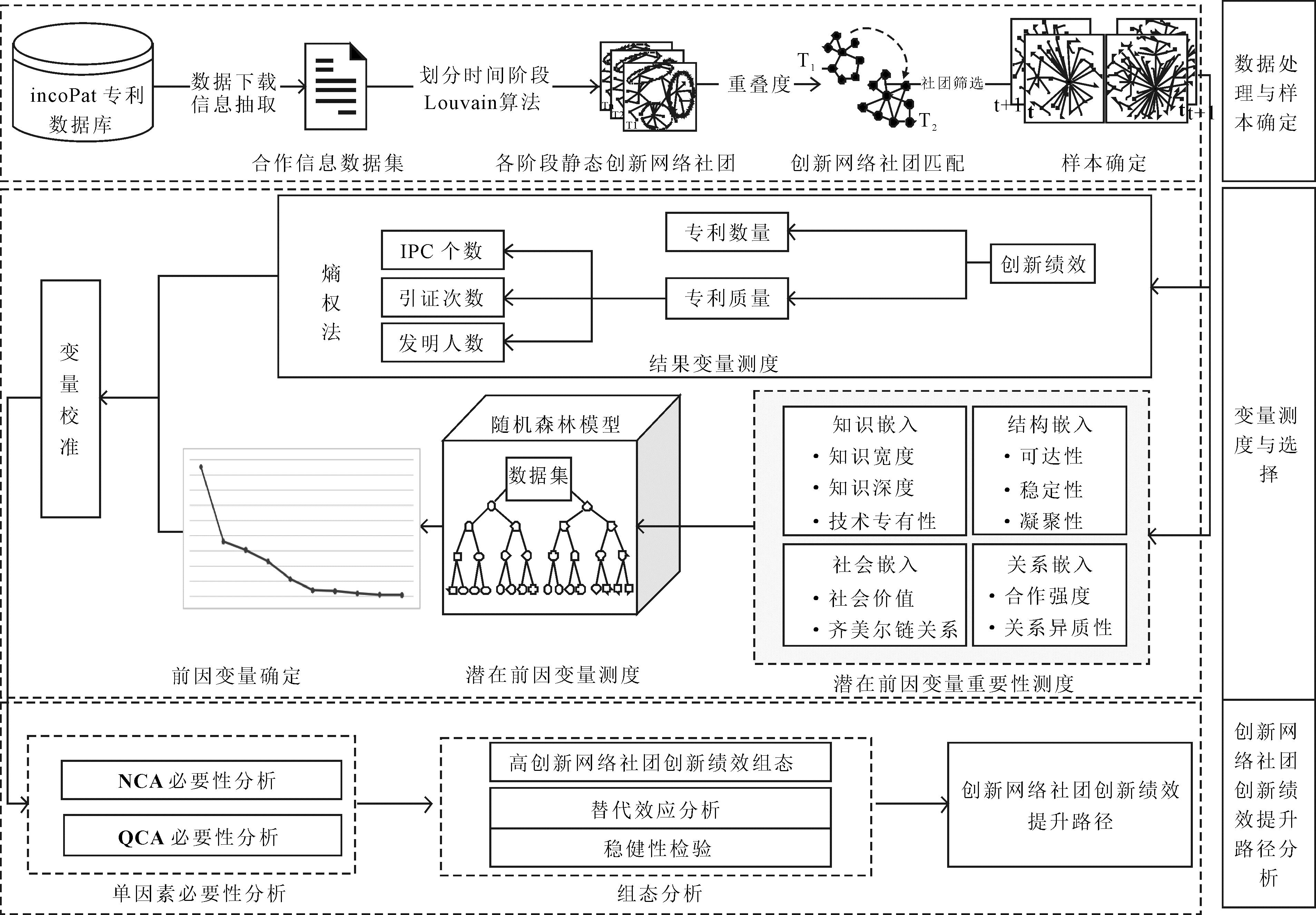

本文对创新网络社团创新绩效提升路径进行实证分析,构建研究框架如图1所示。第一,以incoPat数据库中联合申请专利作为数据源,构建不同时间窗口下的创新网络并对社团进行划分。第二,匹配相邻时间窗口的社团得到动态创新网络社团,并依据增长性和社团规模对动态创新网络社团进行筛选,以此作为研究样本。第三,采用熵权法计算各样本结果变量,借助随机森林回归算法完成前因变量测度与筛选,并对变量结果进行校准。第四,结合NCA、QCA方法检验高创新绩效产生的必要条件。第五,采用fsQCA方法探讨创新网络社团创新绩效组态效应,进一步揭示创新绩效提升路径。

2.2 数据来源与样本选择

2.2.1 数据来源与处理

作为支撑国家经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,集成电路产业在经济发展中扮演重要角色。随着美国技术打压持续升级,增强我国集成电路产业自主创新能力势在必行。因此,本文以2012—2020年我国集成电路产业为例开展实证研究,步骤如下:

(1)数据来源。本文研究数据来自于Incopat数据库,检索式为(TIAB=“集成电路”OR“微电路”OR“微芯片”OR“半导体”OR“集成电路芯片”OR“电子电路”OR“集成芯片”OR“芯片”OR“器件”OR“专用集成电路”OR“电子器件”OR“晶体管”OR“集成电路器件”OR“半导体器件”OR“逻辑电路”OR“数字电路”OR“功能电路”OR“半导体电路”OR“电路元件”OR“集成电路模块”OR“集成电路元件”OR“控制芯片”OR“电路芯片”OR“PCB电路板”OR“主芯片”OR“晶片”),设定检索条件包括发明国家“中国”、专利有效性“有效”、申请时间2012—2022年、申请人数量大于1,最终得到集成电路产业联合申请专利数36 406项。

(2)数据清洗。本文通过企查查数据库、企业官方网站等信息查询渠道对专利申请人名称进行校对,并剔除个人与个人、个人与企业的联合申请专利。

(3)信息抽取。本文利用Python对专利数据中各申请人基本信息及技术信息进行抽取,抽取内容包括主体名称、主体类型、合作年份、合作对象、合作专利中所包含的IPC种类及数量等。

2.2.2 创新网络社团动态识别与筛选

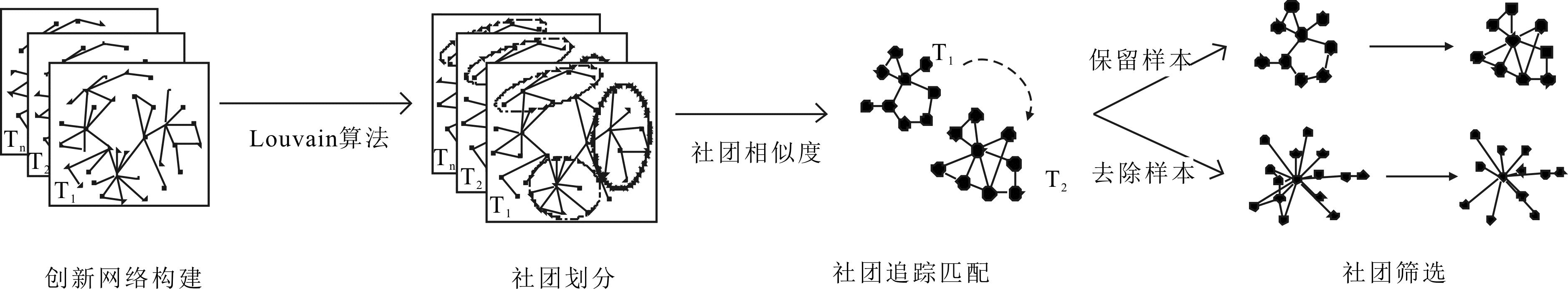

本文对创新网络社团进行动态识别与筛选,主要包括创新网络构建、各阶段社团划分、社团追踪匹配、社团筛选4个步骤,如图2所示。

(1)网络构建。借鉴Liang等[23]的划分方式,采用3年移动窗口逐年滚动方式创建7个创新合作网络(2012—2014、2013—2015……2018-2020)。设创新合作网络集合为G={G1,G2,…,Gt}(t∈{1,2,…,7})。其中,t期无向有权合作创新网络为Gt=(Vt,Et),Vt为节点集,Et为边集。

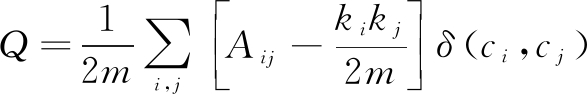

(2)社团划分。采用Louvain算法对创新合作网络社团进行划分,具体步骤如下:首先,为每个节点随机分配社团,令社团中节点遍历所有邻居社团,选择最大化模块度增量的社团。其次,将每个社团看作是新的节点。最后,重复上述步骤至模块度不再增大。模块度Q计算公式如下:

(1)

其中,Aij表示节点i和j之间合作频次, 表示节点i合作频次之和,ci表示节点i所属社团。当δ(ci,cj)=1时,表明ci和cj为同一社团,否则为0。借鉴Bubna等[24]的研究成果,本文保留社团成员规模不小于4的创新网络社团进行后续分析。

表示节点i合作频次之和,ci表示节点i所属社团。当δ(ci,cj)=1时,表明ci和cj为同一社团,否则为0。借鉴Bubna等[24]的研究成果,本文保留社团成员规模不小于4的创新网络社团进行后续分析。

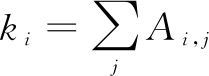

(3)追踪匹配。借鉴前人研究方法,本文采用社团重叠度对相邻时间步长的社团进行追踪匹配。t期创新网络社团为Ci,t=(Vi,t,Ei,t)、t+1期创新网络社团为Cj,t+1=(Vj,t+1,Ej,t+1),社团重叠度计算公式如下:

(2)

其中,Ci,t∩Cj,t+1为两个时期Ci与Cj社团相同成员个数,Ci,t∪Cj,t+1为两个时期社团成员总数。当S≥0.3,且t期没有其它社团与t+1期Cj社团存在更高重叠度时,将Ci,t和Cj,t+1视为同一社团。若t期所有社团与t+1期Cj社团重叠度均小于0.3,则社团Cj为t+1期新生社团。

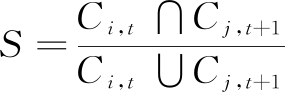

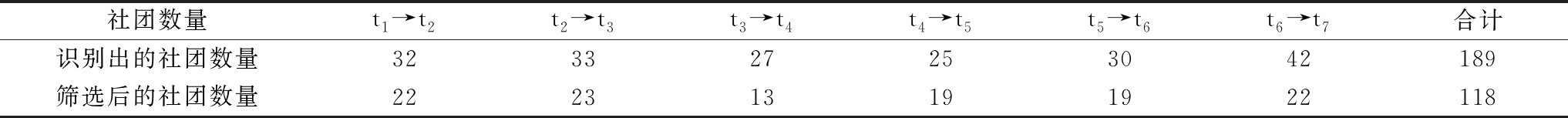

由此,识别出相邻时间步长创新网络社团数量189个,各阶段分布情况如表1所示。

表1 各阶段创新网络社团数量分布

Table 1 Distribution of innovation network community quantities in each stage

社团数量t1→t2t2→t3t3→t4t4→t5t5→t6t6→t7合计识别出的社团数量323327253042189筛选后的社团数量222313191922118

(4)社团筛选。社团规模影响内部成员信息交流,社团规模扩大能够提升社团内资源丰富程度,是社团创新绩效提升的基础[8]。因此,为排除社团衰退对实验结果的影响,本文进一步对上述189个社团进行筛选,保留相邻时间步长内规模增加的社团,筛选得到118个社团,各阶段分布情况如表1所示。

2.3 研究方法

QCA方法从集合论视角出发,认为研究案例是由多个前因条件组成的整体,能够解答不同条件组态与结果间的因果复杂性问题。本文选择fsQCA方法的原因如下:

(1)导致创新绩效产生的前因条件间存在相互依赖关系,传统回归模型主要探讨单一变量净效应的影响,无法满足研究需要。QCA方法可以有效识别各前因条件间的相互关系,揭示多因素间的联合效应[25],能够进一步揭示促使高创新网络社团创新绩效产生的复杂因果机制。

(2)QCA方法适用于中小样本研究,能够发现可推广的战略模式,满足本文研究需求。

(3)与其它QCA方法(csQCA、mvQCA)相比,fsQCA能够捕捉到影响创新网络社团创新绩效的前因条件在不同水平上的细微变化。本文所选指标均为连续变量,满足fsQCA方法对数据的要求。

在运用fsQCA进行组态分析前,需要对单个条件是否构成结果的必要条件进行检验。虽然该方法能够识别必要条件,但仅能对条件进行定性描述,无法体现条件对结果的必要性程度[25]。Dul(2016)提出的NCA方法不仅可以识别高创新网络社团创新绩效产生的必要条件,而且能够反映其对结果的必要性程度,是fsQCA方法的有益补充。因此,有必要将二者相结合以探讨创新网络社团创新绩效提升路径。首先,采用NCA和QCA方法对各条件因素必要性进行检验,分析各条件是否以及在多大程度上构成创新网络社团创新绩效提升的必要条件。其次,采用fsQCA方法分析创新网络社团高创新绩效实现路径及路径差异。最后,对上述结果进行稳健性检验。

2.4 变量测度与选择

为缓解反向因果关系导致的内生性问题,借鉴Guan等[26]的研究方法,本文引入纵向设计,即前因变量在前期测量,结果变量在后期测量。具体地,采用社团t1、t2、t3、t4、t5、t6期测量前因变量,采用社团t2、t3、t4、t5、t6、t7期测量结果变量。

2.4.1 结果变量测度

现有相关研究对创新绩效的测度大多停留在专利数量层面[11],缺乏对专利质量的考察。借鉴前人研究成果,本文采用专利数量与质量测度创新网络社团创新绩效。

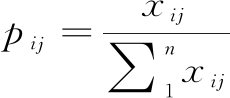

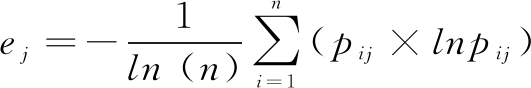

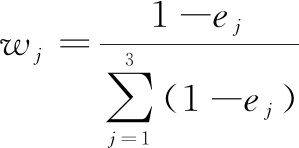

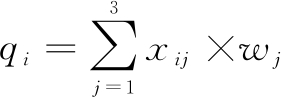

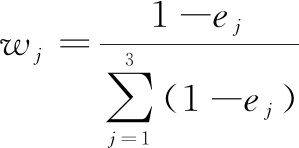

国际专利分类号(IPC)个数、专利引证次数、发明人数量[27]能够从不同维度反映专利价值,是衡量专利质量的重要指标。基于上述指标,本文采用熵权法对社团内各专利质量进行测度,设xij(i=1,2,…,n;j=1,2,3)为社团内第i项专利的第j个指标,指标j权重wj计算公式如下:

(3)

(4)

(5)

其中,wj值越大表明该指标j越能表征专利质量,社团内各专利i的质量qi为各指标j的数值与其权重的加权求和,具体计算公式如下:

(6)

创新网络社团创新绩效为社团内各创新主体拥有的专利质量与数量之和,计算公式如下:

(7)

其中,m表示社团C的创新主体个数,n表示各主体所拥有的专利数。

2.4.2 前因条件测度与选择

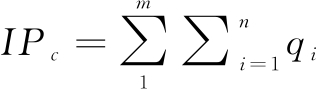

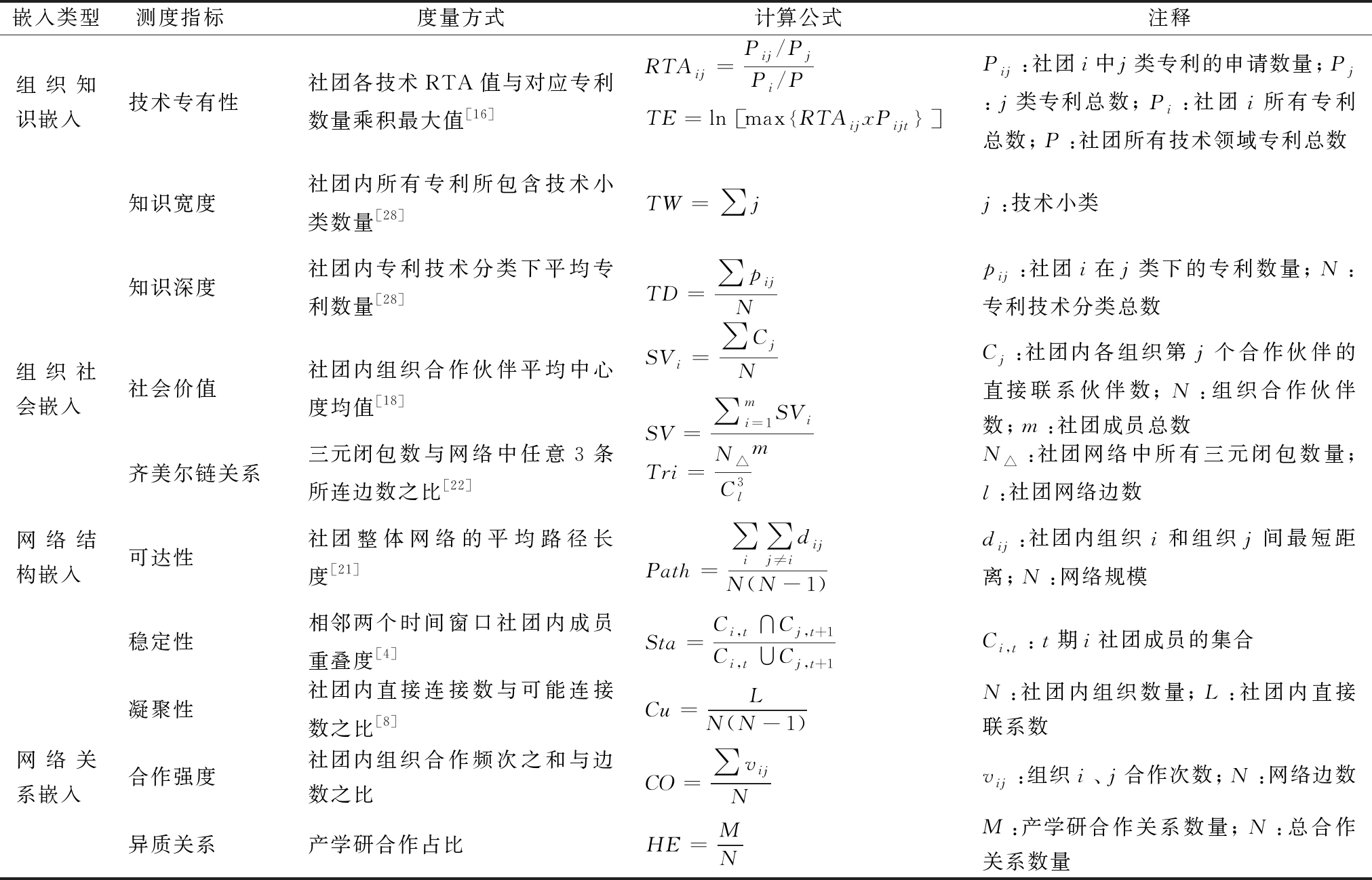

(1)前因条件测度。基于上述模型框架,结合现有文献,本文对118个创新网络社团各前因条件进行测度,结果如表2所示。此外,各前因变量描述性统计结果如表3所示。

表2 前因条件测度指标体系

Table 2 Index system of antecedent condition measurement

嵌入类型测度指标 度量方式计算公式注释组织知识嵌入技术专有性社团各技术RTA值与对应专利数量乘积最大值[16]RTAij=Pij/PjPi/PTE=lnmaxRTAijxPijt Pij:社团i中j类专利的申请数量;Pj:j类专利总数;Pi:社团i所有专利总数;P:社团所有技术领域专利总数知识宽度社团内所有专利所包含技术小类数量[28]TW=∑jj:技术小类知识深度社团内专利技术分类下平均专利数量[28]TD=∑pijNpij:社团i在j类下的专利数量;N:专利技术分类总数组织社会嵌入社会价值社团内组织合作伙伴平均中心度均值[18]SVi=∑CjNSV=∑mi=1SVimCj:社团内各组织第j个合作伙伴的直接联系伙伴数;N:组织合作伙伴数;m:社团成员总数齐美尔链关系三元闭包数与网络中任意3条所连边数之比[22]Tri=N△C3lN△:社团网络中所有三元闭包数量;l:社团网络边数网络结构嵌入可达性社团整体网络的平均路径长度[21]Path=∑i∑j≠idijN(N-1)dij:社团内组织i和组织j间最短距离;N:网络规模稳定性相邻两个时间窗口社团内成员重叠度[4]Sta=Ci,t∩Cj,t+1Ci,t∪Cj,t+1Ci,t:t期i社团成员的集合凝聚性社团内直接连接数与可能连接数之比[8]Cu=LN(N-1)N:社团内组织数量;L:社团内直接联系数网络关系嵌入合作强度社团内组织合作频次之和与边数之比CO=∑vijNvij:组织i、j合作次数;N:网络边数异质关系产学研合作占比HE=MNM:产学研合作关系数量;N:总合作关系数量

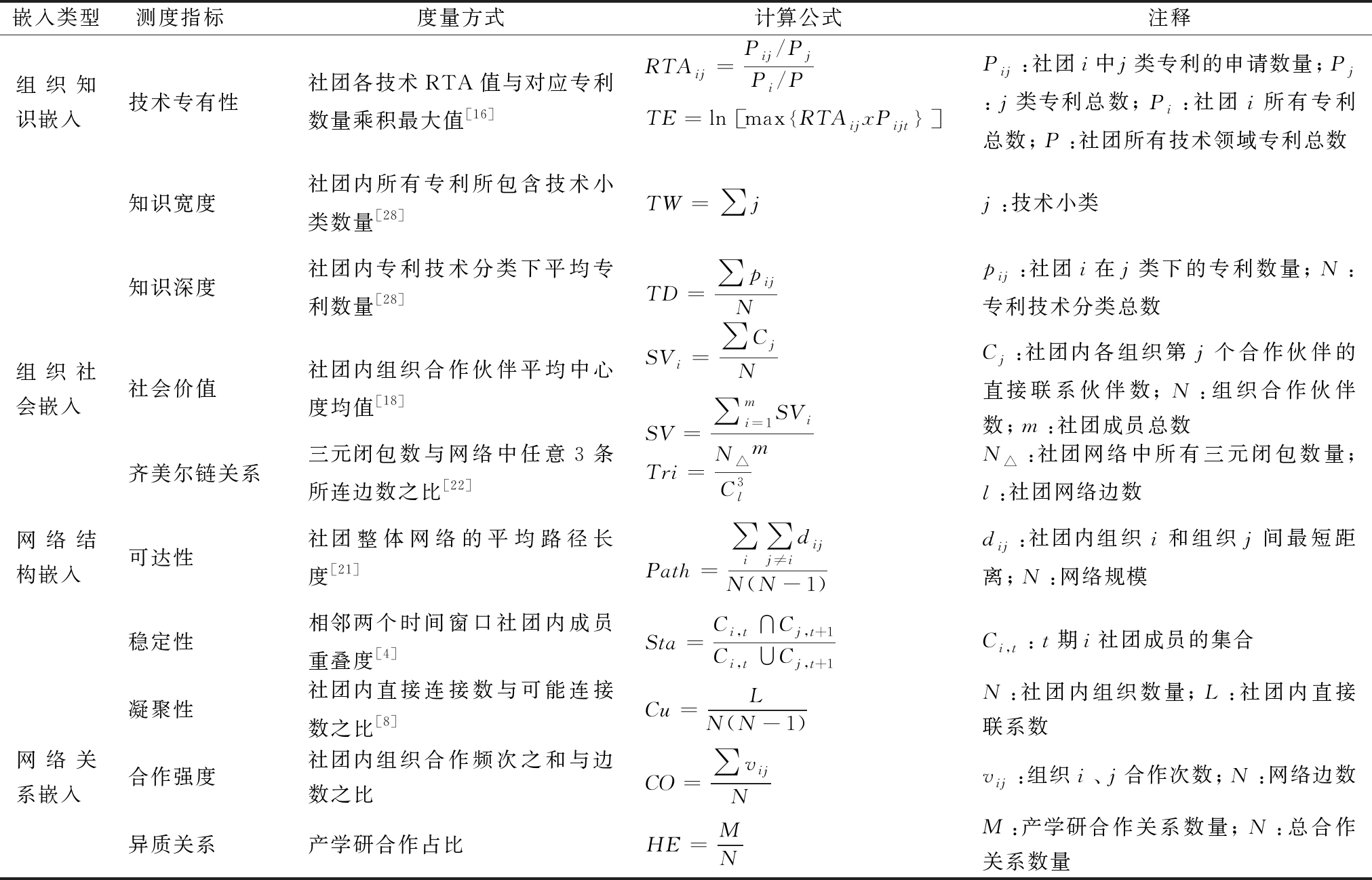

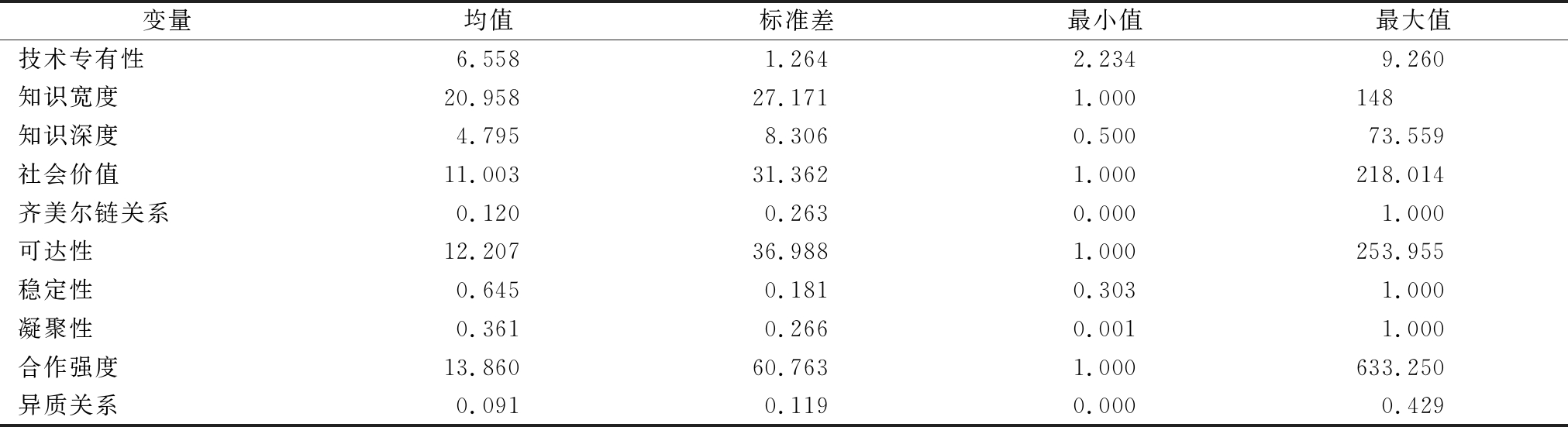

表3 前因条件描述性统计分析结果

Table 3 Descriptive statistical analysis of antecedent conditions

变量均值标准差最小值最大值技术专有性6.5581.2642.2349.260知识宽度20.95827.1711.000148知识深度4.7958.3060.50073.559社会价值11.00331.3621.000218.014齐美尔链关系0.1200.2630.0001.000可达性12.20736.9881.000253.955稳定性0.6450.1810.3031.000凝聚性0.3610.2660.0011.000合作强度13.86060.7631.000633.250异质关系0.0910.1190.0000.429

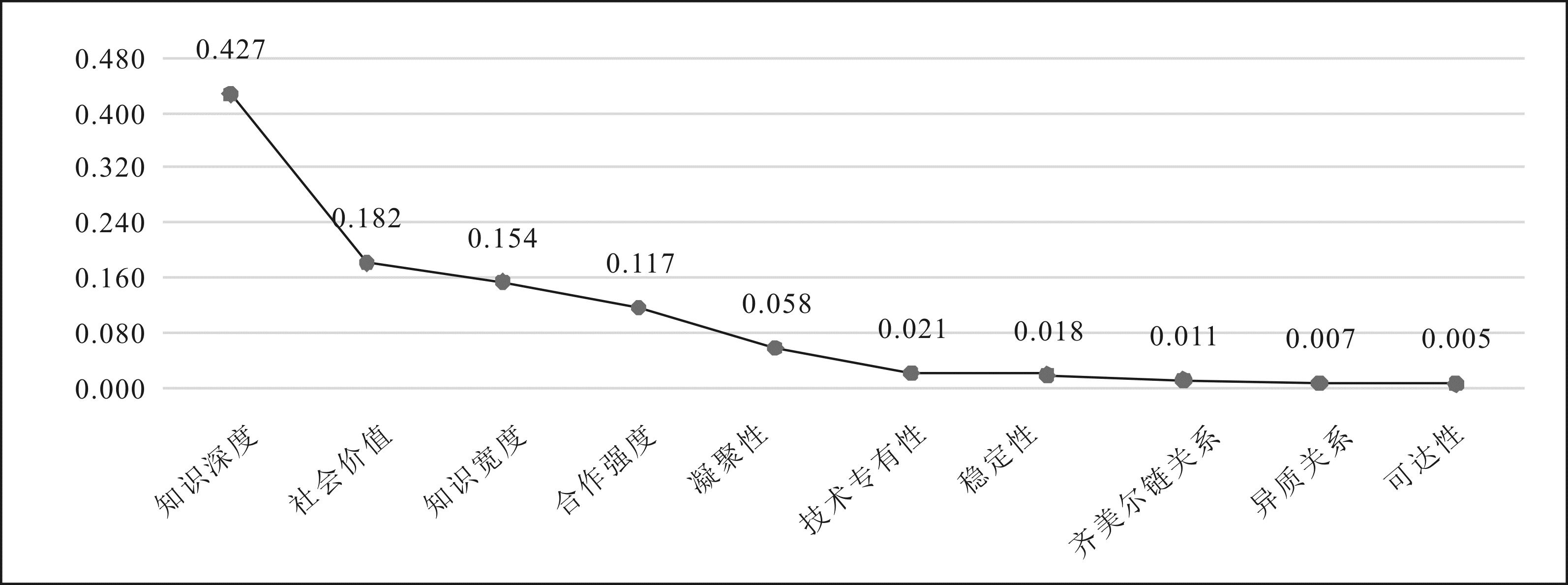

(2)前因条件筛选。高维数据往往因存在大量噪声信息而呈现稀疏特征[29],同时组态特征分析所需的前因条件数量不宜过多,对前因条件进行筛选是确保模型精度与稳健性的关键。本文采用随机森林回归算法评价各指标的重要性程度,并基于归一化后的样本数据,利用Python语言采用10折交叉验证法对前因变量进行筛选,各指标重要性程度倒序排列结果如图3所示。

由图3可知,社团知识深度对社团创新绩效最为重要,社团可达性与社团创新绩效相关性系数最低,仅为0.005。在凝聚性指标后,重要性程度曲线急速下降,出现明显“断层”。结合重要性数值,本文选择重要性大于0.05的前5个指标(知识深度、社会价值、知识宽度、合作强度、凝聚性)作为核心前因变量进行实证分析。

2.5 变量校准

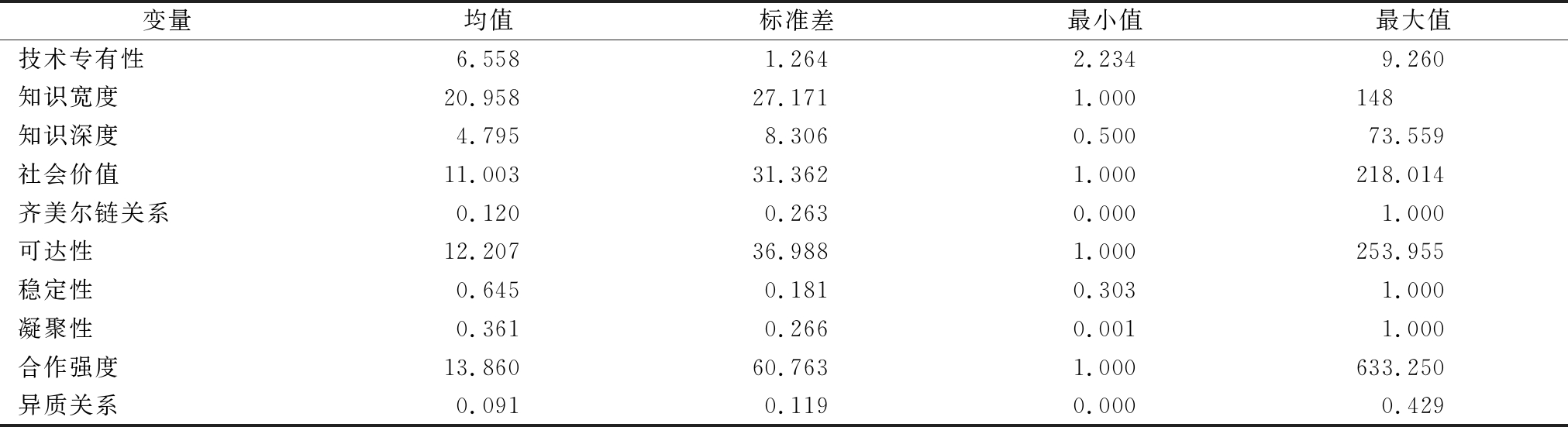

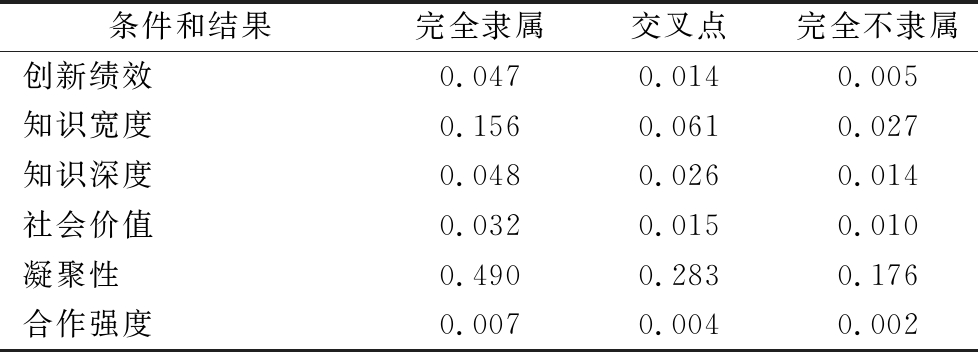

本文采用直接标定法对118个创新网络社团案例数据进行模糊集校准。参考杜运周等[25]的研究成果,将5个前因变量和1个结果变量的完全隶属、交叉点、完全不隶属的校准点分别设置为75%、50%、25%分位数,各变量校准信息如表4所示。

表4 变量校准信息

Table 4 Variable calibration information

条件和结果完全隶属交叉点完全不隶属创新绩效0.0470.0140.005知识宽度0.1560.0610.027知识深度0.0480.0260.014社会价值0.0320.0150.010凝聚性0.4900.2830.176合作强度0.0070.0040.002

3 实证研究

3.1 单因素必要性条件分析

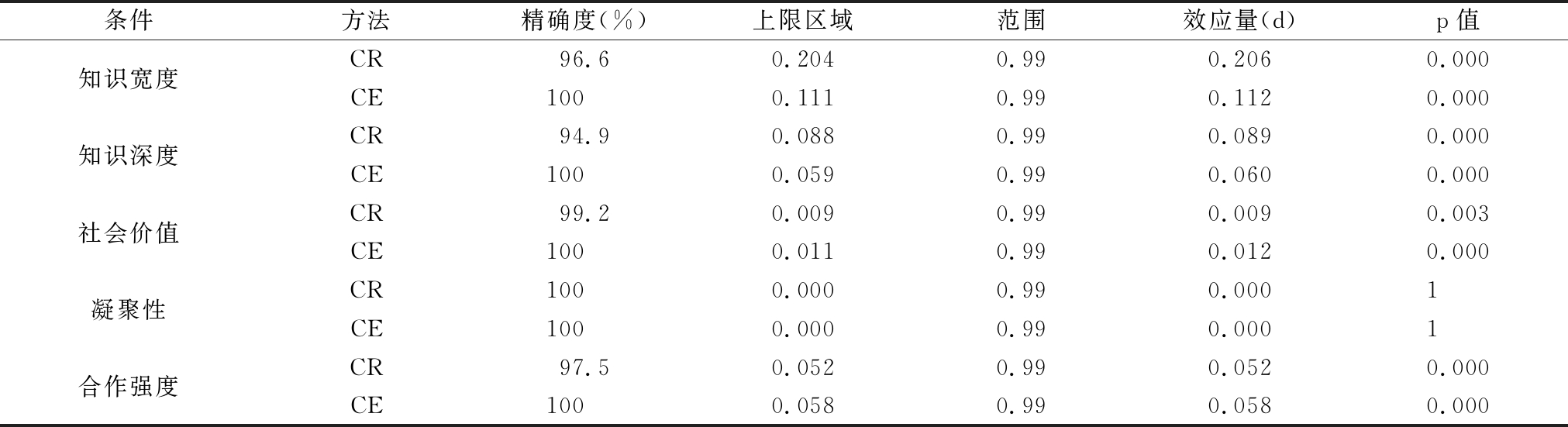

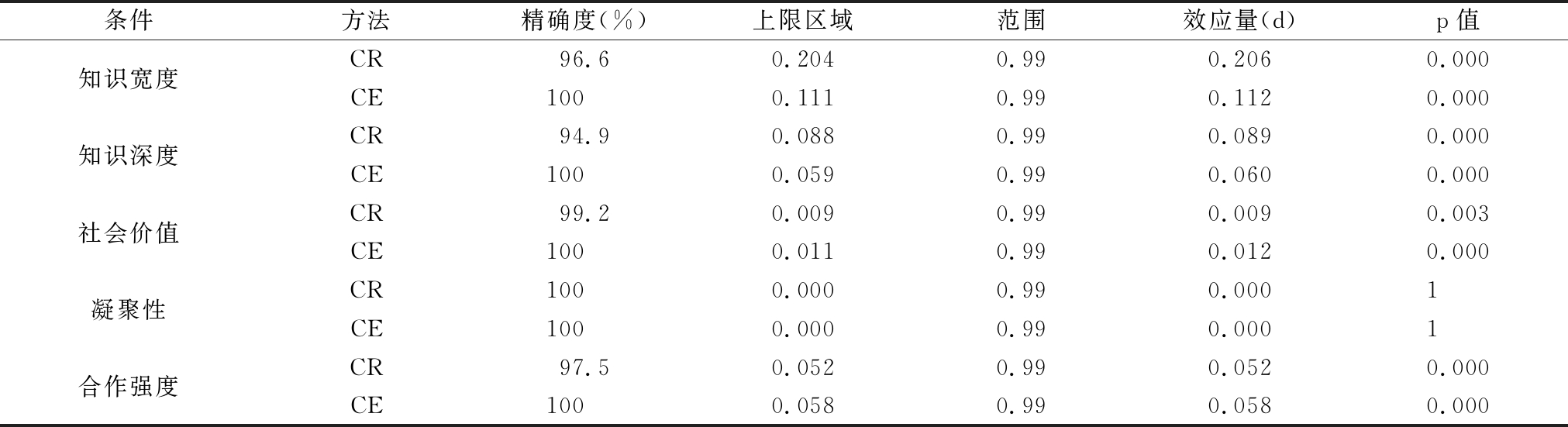

必要性分析是指研究样本的结果集合在多大程度上构成条件的子集。NCA通过对必要条件效应量进行分析,能够揭示产生特定结果所需条件的最低水平。效应量取值范围为[0,1],数值越大代表效应越显著,表5为NCA必要性条件分析结果。当效应量不小于0.1且p值显著时,则判定该条件是构成结果的必要条件[25]。由表4可知,在两种方法测度下,创新网络社团内知识宽度效应量介于0.1~0.3之间且p值显著,说明知识宽度是影响创新网络创新绩效的必要条件,但影响属于中等水平。

表5 NCA方法分析结果

Table 5 Analysis results of NCA approach

条件方法精确度(%)上限区域范围效应量(d)p值知识宽度CR96.60.2040.990.2060.000CE1000.1110.990.1120.000知识深度CR94.90.0880.990.0890.000CE1000.0590.990.0600.000社会价值CR99.20.0090.990.0090.003CE1000.0110.990.0120.000凝聚性CR1000.0000.990.0001CE1000.0000.990.0001合作强度CR97.50.0520.990.0520.000CE1000.0580.990.0580.000

注:0≤d<0.1:低水平;0.1≤d<0.3:中等水平;0.3≤d<0.5:高水平

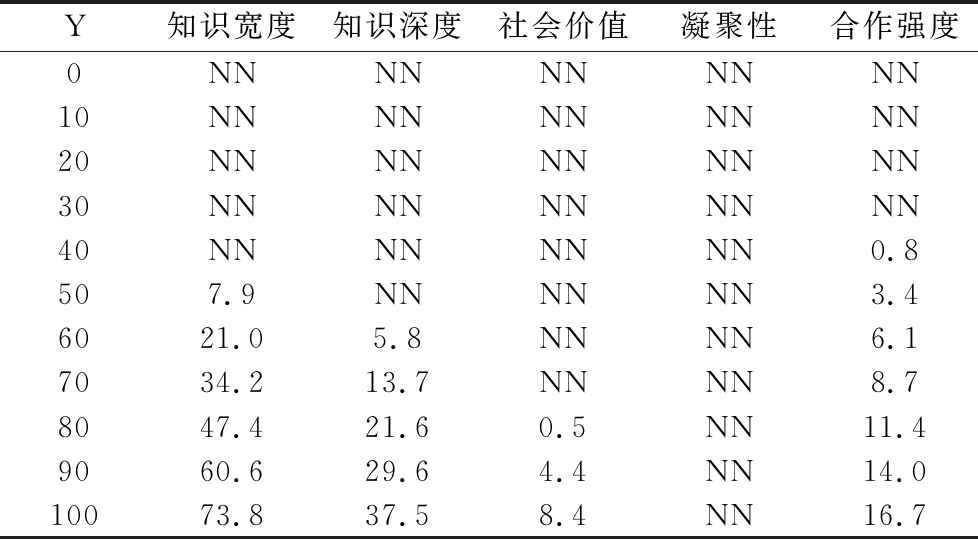

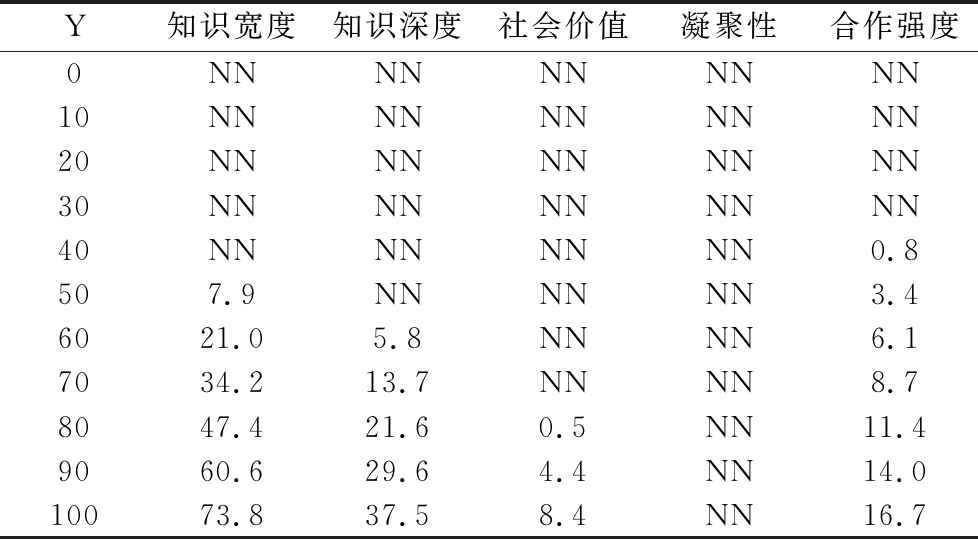

进一步分析前因条件的瓶颈水平,结果如表6所示。表6反映当结果变量达到特定水平时前因条件变量需要达到的水平,不仅揭示了达到特定水平时单个变量所需水平,而且能够发现多个条件变量组合效果。例如,达到50%的创新绩效水平,需要7.9%水平的知识宽度,3.4%水平的合作强度,其它3个前因条件则不存在瓶颈水平。

表6 必要性分析瓶颈

Table 6 Necessity analysis bottleneck

Y知识宽度知识深度社会价值凝聚性合作强度0NNNNNNNNNN10NNNNNNNNNN20NNNNNNNNNN30NNNNNNNNNN40NNNNNNNN0.8507.9NNNNNN3.46021.05.8NNNN6.17034.213.7NNNN8.78047.421.60.5NN11.49060.629.64.4NN14.010073.837.58.4NN16.7

注:NN表示不必要

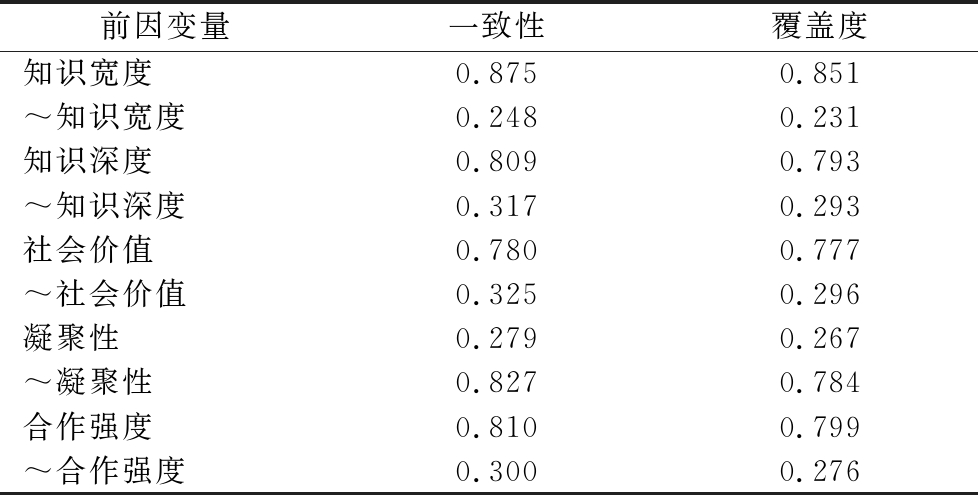

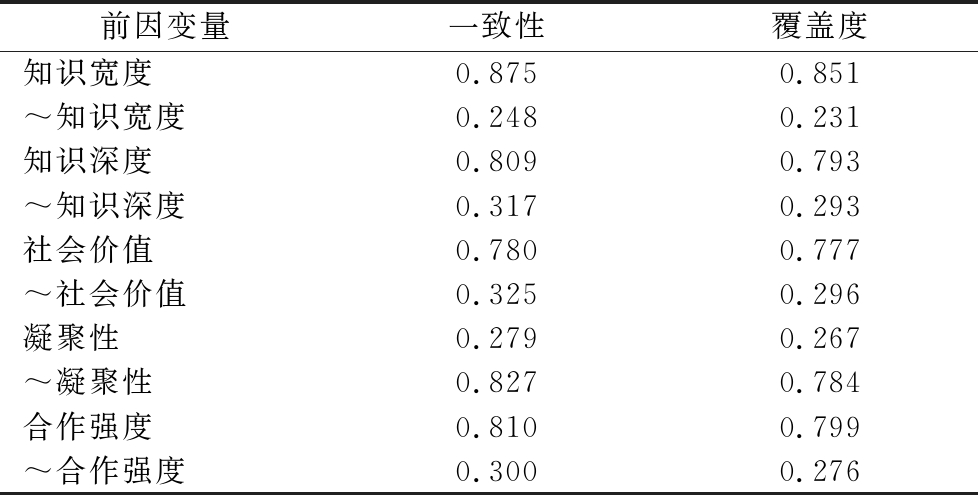

本文进一步采用fsQCA方法进行必要性检验。该方法通过一致性数值和覆盖度衡量某一前因条件是否为构成某一结果的必要条件,即当一致性水平大于0.9且覆盖度大于0.5时,则判定该前因条件是结果的必要条件[25]。由表7可知,所有前因条件的一致性水平均低于0.9,即全部前因条件均不是高/低创新绩效产生的必要条件。

表7 fsQCA必要性检验结果

Table 7 Results of the fsQCA necessity test

前因变量一致性覆盖度知识宽度0.8750.851~知识宽度0.2480.231知识深度0.8090.793~知识深度0.3170.293社会价值0.7800.777~社会价值0.3250.296凝聚性0.2790.267~凝聚性0.8270.784合作强度0.8100.799~合作强度0.3000.276

综上可知,除知识宽度外,NCA与fsQCA的必要性分析结果是一致的,而知识宽度结论存在差异。这是由于两种方法的设计原理不同:NCA中的必要性条件分析反映的是前因条件对创新网络社团创新绩效影响的不同水平,即知识宽度是影响创新网络创新绩效的必要条件,这种影响属于中等水平;fsQCA中的必要性条件分析反映的是高创新网络社团创新绩效产生的必要条件。因此,知识宽度对创新绩效具有中等水平的影响,但并不是高创新网络社团创新绩效产生的必要条件。

3.2 组态分析

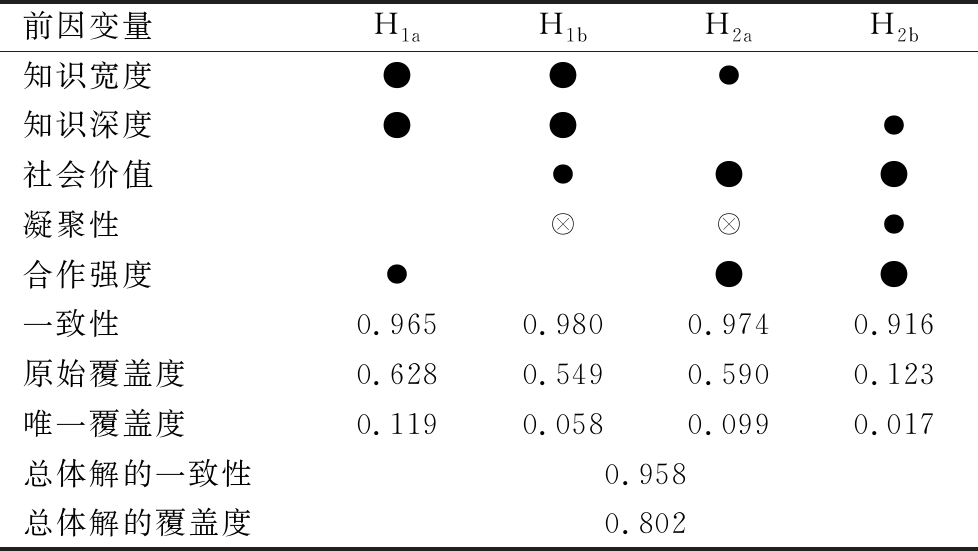

3.2.1 关键组态分析

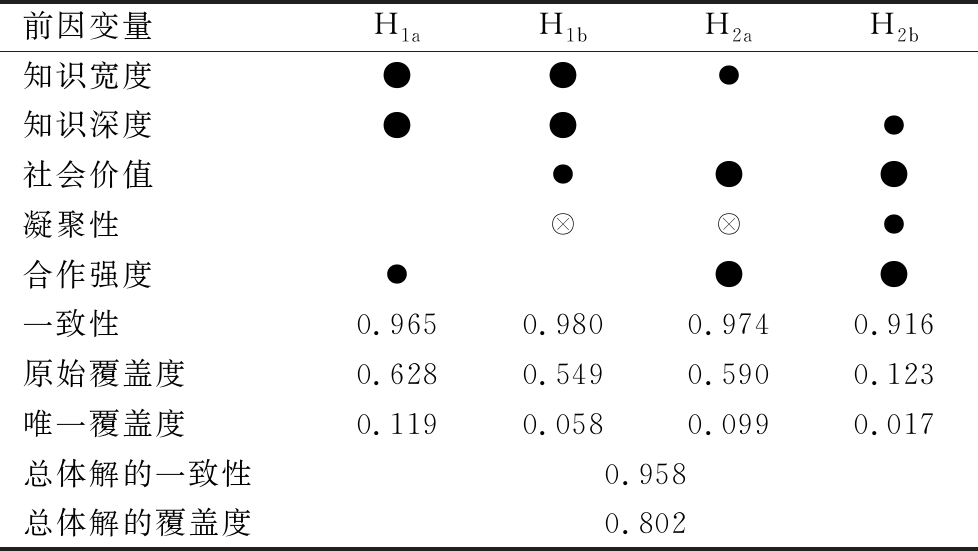

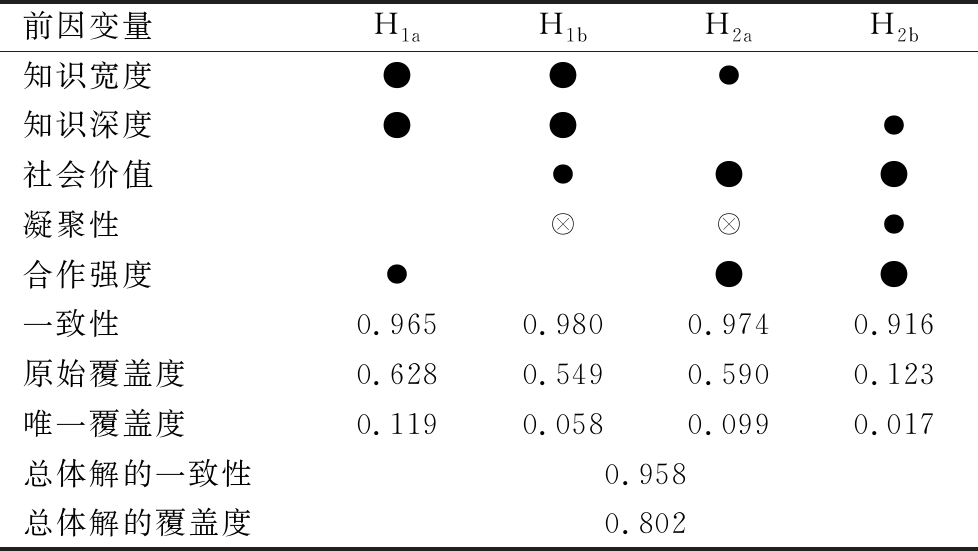

条件组态分析主要是分析不同前因条件形成的组态对结果的充分性。参考前人做法,本文将原始一致性阈值设置为0.8[30],将案例频数阈值设置为1,将PRI阈值设置为0.6,以此构建真值表并识别出关键组态如表8所示。其中,各组态的一致性水平及总体解的一致性水平均高于模型要求的0.800,总体解的覆盖度达到0.802,说明模型结果具有较高的可解释性。

表8 关键组态

Table 8 Critical configuration

前因变量H1aH1bH2aH2b知识宽度●●●知识深度●●●社会价值●●●凝聚性●合作强度●●●一致性0.9650.9800.9740.916原始覆盖度0.6280.5490.5900.123唯一覆盖度0.1190.0580.0990.017总体解的一致性0.958总体解的覆盖度0.802

注:●表示核心条件;●表示边缘条件;⊗表示核心条件缺失;⊗表示边缘条件缺失;空白代表存在与否均可,下同

本文将4条高水平创新网络社团创新绩效实现路径分别命名为纵深—研发型(H1a技术知识驱动下稳定型创新路径)、跨界—开拓型(H1b:技术知识驱动下共创型创新路径)、协同—探索型(H2a:强社会关系依赖条件下多元化创新路径)、聚力—深耕型(H2b:强社会关系依赖条件下专业化创新路径)。

(1)纵深—研发型(H1a):技术知识驱动下稳定型创新提升路径。组态H1a表明,以知识宽度、知识深度为核心条件,以合作强度为边缘条件的创新网络社团适配组态能够促进创新绩效提升。这可理解为较高知识深度能够带来特定技术经验,较高知识宽度能够为社团技术创新带来异质性知识,进而为在特定技术的基础上进行纵向研究提供丰富的知识资源。同时,高强度合作关系有助于社团内建立稳定的合作关系,推动复杂性技术研发活动持续开展。因此,上述条件共同驱动社团在特定技术领域持续研发,实现创新绩效提升。

此组态的典型案例是由美的集团股份有限公司及其子公司构成的创新网络社团,成员包括广东美的环境电器制造有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司等。该社团所属企业技术研发活动涉及集成电路制造业的众多技术领域,如制冷、净水、洗涤、照明等,因而具备较高知识宽度。同时,该社团中每个技术领域都有两家及以上企业合作开展技术创新活动,且同一领域内企业多次开展合作,故社团拥有较高知识深度与稳定合作关系。在三者共同驱动下,该社团创新绩效不断提升。

(2)跨界—开拓型(H1b):技术知识驱动下共创型创新路径。组态H1b表明,以知识宽度、知识深度为核心条件,以社会价值为边缘条件,以凝聚性为边缘缺失条件的创新网络社团适配组态能够促进创新绩效提升。这可理解为创新网络社团凝聚性较低(社团内联结较为稀疏)情景下,较高社会价值意味着丰富的社会关系,后者能够为创新网络社团内组织搭建促进知识交流的“桥梁”,有助于社团内组织通过创新合作获得更多外部知识,并将其与内部知识整合以实现重组创新。同时,在跨界合作过程中,较高知识宽度能够为社团技术创新带来知识储备,有助于社团内组织突破原有技术壁垒开拓新的技术创新领域。此外,在创新网络社团内合作创新过程中,较高知识深度能够进一步提升技术知识的可接受性。因此,上述条件共同驱动社团克服因凝聚性不足导致的沟通障碍,社团内组织能够基于丰富的知识储备、利用一定的社会关系并借助跨界交流合作开拓新的技术领域,从而实现创新绩效提升。

此组态的典型案例是由电力领域龙头企业与专精特新企业组成的创新网络社团,成员包括电网公司、电力公司、设计院等。龙头企业被看作是产业内部的领军企业,拥有众多合作伙伴及丰富的合作经验,能够为社团提供较高的社会价值。得益于专精特新企业专业突出、技术前沿等优势,社团具备深厚的技术基础,知识深度较高。此外,该社团包含部分高校例如北京邮电大学、华北电力大学、东北大学等,高校多元化学科设置、交叉学科科研平台能够进一步提升社团知识宽度,从而促进创新绩效提升。

(3)协同—探索型(H2a):强社会关系依赖条件下多元化创新路径。组态H2a表明,以社会价值、合作强度为核心条件,以知识宽度为边缘条件,以凝聚性为边缘缺失条件的创新网络社团适配组态能够促进创新绩效提升。这可理解为较高社会价值能够为社团带来强大的社会关系,提升社团内信息传播的流畅性,有助于社团内组织以较低搜索成本找到合适的合作伙伴开展协同创新。同时,较高合作强度意味着社团内拥有较为密切的信任关系,后者能够有效促进协同创新过程中的知识资源共享,提升创新效率。较高知识宽度能够为社团内协同创新主体提供丰富的异质性知识,有利于其探索不同领域,实现多元化发展目标。因此,上述条件共同驱动创新网络社团利用多元化知识储备开展协同创新。此外,该社团内创新主体合作范围广、密度大,需要更多异质性知识,而过度凝聚性可能带来“技术锁定”。因此,对于该类社团而言,凝聚性是缺失条件。

此组态的典型案例是以清华大学为核心,由众多领域科技公司组成的创新网络社团,涉及生物医疗科技、光电子技术等。该社团借助清华大学的社会影响力、科研平台以及多元化学科设置吸引众多企业加入,持续开展多技术领域合作创新。得益于较高的社会价值、合作强度及知识宽度,该社团创新绩效不断提升。

(4)聚力—深耕型(H2b):强社会关系依赖条件下专业化创新路径。组态H2b表明,以社会价值、合作强度为核心条件,以知识深度、凝聚性为边缘条件的创新网络社团适配组态能够促进创新绩效提升。这可理解为较高的社会价值能够为社团提供有效知识交流渠道,较高合作强度带来的合作信任与稳定性能够促使社团内组织形成创新合作关系,较强社团凝聚性可以充当“催化剂”,较高社会深度能够为社团带来技术创新方法。因此,在社会关系支持下,上述条件共同驱动创新网络社团利用专业化能力实现创新绩效提升。

此组态的典型案例是以中山大学为核心,由广东省内光电子领域科研院所与企业组成的创新网络社团。一方面,依托中山大学的社会影响力和持续性科研支持,该创新网络社团拥有较多合作伙伴及稳定的合作关系,具备较高社会价值和合作强度;另一方面,得益于专业科研院所加入,该社团在光电子领域拥有高水平知识存量,能够为合作创新提供保障。同时,该社团内企业均位于广东省,在地理邻近性与区域创新政策作用下具有较强凝聚性,能够促进创新网络社团创新绩效提升。

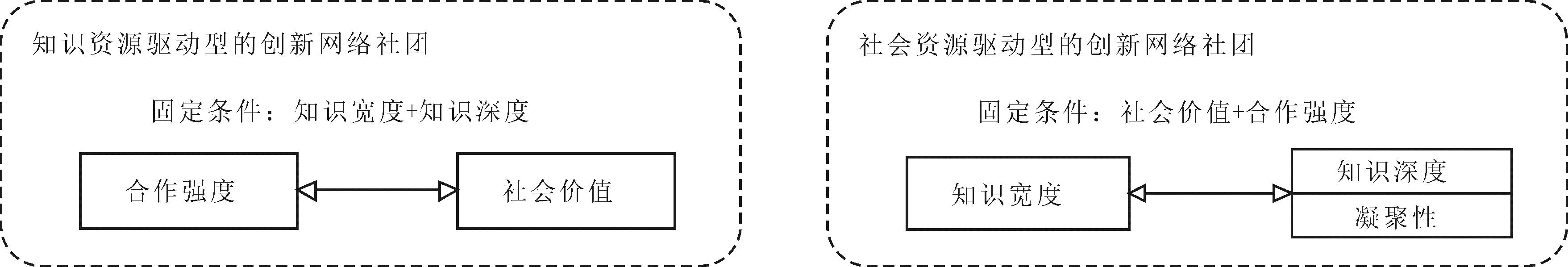

比较4种创新网络社团创新绩效提升路径可以发现,H1a、H1b的核心条件均是知识宽度与知识深度,H2a、H2b的核心条件均是社会价值、合作强度。由此说明,创新网络社团创新绩效提升路径主要为知识资源驱动型、社会资源驱动型。

3.2.2 替代效应分析

比较4种关键组态可以发现,各前因条件间存在潜在替代关系。对比条件组态H1a和H1b可以发现,对于具有较高知识宽度与知识深度的创新网络社团而言,缺失社团凝聚性情境下,合作强度和社会价值可以相互替代(见图4)。由此表明,对于知识储备丰富的知识资源驱动型创新网络社团而言,社团内稳定的合作关系与强大的社会关系中的任意一种均可缓解社团凝聚性缺失带来的不利影响,推动社团创新绩效提升。

对比条件组态H2a和H2b可以发现,对于具有较高社会价值和合作强度的创新网络社团而言,知识宽度可以与知识深度、凝聚性组合相互替代(见图5)。由此表明,对于社会关系强大的社会资源驱动型创新网络社团而言,知识宽度能够替代社团知识深度与凝聚性组合。原因可能在于,该类社团具有较高的社会价值与丰富的异质性合作伙伴,若拥有一定水平的知识宽度,则能够借助丰富的知识储备与异质性伙伴提高合作创新效率。当社团缺乏知识宽度时,则需要集聚更多异质性伙伴开展合作创新,从而促进创新绩效提升。

3.3 稳健性检验

借鉴前人研究成果,本文将原始一致性阈值由0.8提升至0.85,组态结果如表9所示。表9结果与表8完全一致,由此说明上述研究结论具有稳健性。

表9 稳健性检验结果

Table 9 Robustness test results

前因变量H1aH1bH2aH2b知识宽度●●●知识深度●●●社会价值●●●凝聚性●合作强度●●●一致性0.9650.9800.9740.916原始覆盖度0.6280.5490.5900.123唯一覆盖度0.1190.0580.0990.017总体解的一致性0.958总体解的覆盖度0.802

4 结语

4.1 研究结论

依据嵌入性理论,本文从组织嵌入性、网络嵌入性两个维度构建创新网络社团创新绩效分析框架,利用Louvain算法、随机森林算法、熵权法实现对研究样本、前因变量及结果变量的筛选,并结合NCA、fsQCA方法对创新网络社团创新绩效提升路径进行分析,得到以下主要结论:

(1)知识宽度、知识深度、社会价值、凝聚性、合作强度是影响创新网络社团创新绩效的主要因素。知识宽度是影响创新网络社团创新绩效的必要条件,但这种影响属于中等水平,单个条件均不是高创新网络社团创新绩效产生的必要条件,说明创新网络社团创新绩效提升是多条件要素交互作用的结果。

(2)存在两类4条创新网络社团创新绩效提升路径:第一类知识资源驱动型,包括纵深—研发型(技术知识驱动下稳定型创新路径)、跨界—开拓型(技术知识驱动下共创型创新路径);第二类社会资源驱动型,包括协同—探索型(强社会关系依赖条件下多元化创新路径)、聚力—深耕型(强社会关系依赖条件下专业化创新路径)。

(3)在知识资源驱动型创新网络社团中,合作强度与社会价值以“殊途同归”方式促进创新网络社团创新绩效提升;在社会资源驱动型创新网络社团中,知识宽度可以与知识深度、凝聚性组合相互替代,均能促进创新网络社团创新绩效提升。

4.2 研究启示

(1)聚才引智,借助多方优势共谋创新发展。社团内单一知识资源与社会资源并不是促使我国集成电路产业社团绩效提升的必要条件,只有二者组合才能发挥作用。这启示我国创新社团需要汇聚多方力量联合开发,实现优势互补。一方面,参考组态H2a、H2b,构建产学研深度合作创新团体,利用高校多元学科背景与社会影响力延伸创新团体知识“触角”,实现多领域“开花结果”;另一方面,参考组态H1b,鼓励和引导专精特新企业与产业龙头企业合作组建创新团队,借助专精特新企业专业化、精细化、特色化和新颖化特点扩展创新团队知识深度,进而为技术攻关奠定基础,搭建社团内知识交流“桥梁”,助力创新提质增效。

(2)持之以恒,构建长效资助机制。长期、稳定的组织间合作创新关系能够增进团队内部合作创新默契,从而提高创新效率。组态H1a、H2a、H2b显示,合作强度对创新网络社团创新绩效具有重要影响。这启示我国政府在创新社团培育过程中,应构建长效资助机制,通过持续、稳定的资助帮助创新社团建立稳固的伙伴关系,进而促进隐性知识传播,提高协作效率,确保研发活动顺利推进。同时,将以长期合作创新为导向的创新社团作为优先资助对象,加强资助效果动态监控,严格管理创新社团培育资金,从而提升创新社团创新效率。

(3)因地制宜,科学评估发展现状。促进创新网络社团绩效提升的部分要素间存在替代关系,即不同要素组合以“殊途同归”方式助力社团创新绩效提升。这启示我国创新社团治理应因地制宜、因时制宜,全面评估创新社团现状与优势,合理制定治理决策。例如,对于知识资源驱动型创新社团而言,当无法获得持续性资助,构建长期稳定的合作关系时,可以邀请高校加入,积极开展校企合作,以此助力创新绩效提升;对于社会资源驱动型创新团体而言,当团体内多元化知识储备不足时,可以借助地理邻近性与区域创新扶持政策,邀请省内企业加入,充分发挥区位优势,集聚创新“强力磁场”,以较强的团体凝聚力与较高知识深度推动创新绩效提升。

4.3 局限与展望

本文存在以下局限:采用嵌入性理论框架探讨创新网络社团创新绩效,关注了知识嵌入、社会嵌入、网络嵌入、关系嵌入对创新网络社团创新绩效的影响,但忽视了其它外部因素(如环境等)对社团创新绩效的影响,未来有待进一步探索。

参考文献:

[1] 曹勇,孙合林,蒋振宇,等. 异质性知识对企业创新绩效的影响:理论述评与展望[J]. 科技管理研究,2016, 36(2): 168-171.

[2] 董坤,许海云,隗玲,等. 基于多源数据的技术产业化潜力分析方法研究——以基因工程疫苗技术为例[J]. 图书情报工作, 2018, 62(2): 89-99.

[3] WANG J, YANG N, ZHANG Y, et al. Dynamics of firm's network community associations and firm's innovation performance[J]. Technology Analysis &Strategic Management,2020, 32(3): 239-255.

[4] 刘娜,嵇金星,毛荐其,等. 发明者网络社群系统识别、结构动态及对创新绩效的影响——网络位置的双重调节作用[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(3): 11-20.

[5] WANG J, YANG N. Dynamics of collaboration network community and exploratory innovation: the moderation of knowledge networks[J]. Scientometrics,2019, 121(2): 1067-1084.

[6] KIM H, HWANG S, YOON W. Industry cluster, organizational diversity, and innovation[J]. International Journal of Innovation Studies,2023, 7(3): 187-195.

[7] WANG W, LU S. University-industry innovation community dynamics and knowledge transfer:evidence from China[J]. Technovation, 2021, 106(41): 102305.

[8] 贾昌进,张宝建. 技术创新网络社群对创新绩效的影响——以中国电子信息材料专利网络为例[J]. 中国科技论坛,2022,38(8): 28-38.

[9] 孙国强,贾昌进,吉迎东. 网络社群系统识别、结构特征及位置关系研究——以电子信息材料联合专利网络为例[J]. 科技进步与对策,2020, 37(22): 9-17.

[10] 苏屹,李忠婷. 区域创新系统主体合作强度对创新绩效的影响研究[J]. 管理工程学报,2021, 35(3): 64-76.

[11] 王海花,王蒙怡,刘钊成. 跨区域产学协同创新绩效的影响因素研究:依存型多层网络视角[J]. 科研管理,2022, 43(2): 81-89.

[12] FLEMING L.Recombinant uncertainty in technological search[J].Management Science,2001,47(1):117-132.

[13] 王宛秋,高雅,王芳. 高技术制造企业生产链位置与技术并购创新绩效关系研究[J]. 科技进步与对策,2022, 39(8): 99-109.

[14] DU L. How knowledge affects incremental innovation in SMEs:knowledge base and knowledge heterogeneity[J]. Journal of General Management,2021, 46(2): 91-102.

[15] XU S. Balancing the two knowledge dimensions in innovation efforts: an empirical examination among pharmaceutical firms[J]. Journal of Product Innovation Management,2015, 32(4): 610-621.

[16] KIM J, LEE C,CHO Y.Technological diversification, core-technology competence, and firm growth[J].Research Policy,2016,45(1): 113-124.

[17] 赵艺璇,成琼文,陆思宇,等. 创新生态系统中参与者资源获取路径研究——社会嵌入视角的多案例分析[J]. 管理学报,2023, 20(2): 159-170.

[18] BI J, XIE E, JIN J L. Ties' repeatedness, partners' social value, and alliance portfolio performance in emerging economy: the moderating roles of firm-government linkages[J]. Industrial Marketing Management,2020, 91(49): 537-550.

[19] KRACKHARDT D. The ties that torture: simmelian tie analysis in organizations[J]. Research in the Sociology of Organizations,1999, 16(1): 183-210

[20] 郑向杰. 齐美尔关系与企业创新:联盟创新网络视阈下的知识效应[J]. 企业经济,2023, 42(4):50-59.

[21] 石琳,党兴华,杨倩,等. 风险投资网络社群集聚性与可达性对成功退出的影响[J]. 科技进步与对策,2017, 34(17):9-15.

[22] MART NEZ-NOYA A, GARC

NEZ-NOYA A, GARC A-CANAL E. Innovation performance feedback and technological alliance portfolio diversity: the moderating role of firms' R&D intensity[J]. Research Policy,2021, 50(9): 104321.

A-CANAL E. Innovation performance feedback and technological alliance portfolio diversity: the moderating role of firms' R&D intensity[J]. Research Policy,2021, 50(9): 104321.

[23] LIANG X, LIU A M M. The evolution of government sponsored collaboration network and its impact on innovation: a bibliometric analysis in the Chinese solar PV sector[J]. Research Policy, 2018, 47(7): 1295-1308.

[24] BUBNA A, DAS S R, PRABHALA N. Venture capital communities[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2020, 55(2): 621-651.

[25] 杜运周,刘秋辰,程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度——基于制度组态的分析[J]. 管理世界,2020, 36(9): 141-155.

[26] GUAN J C, YAN Y. Technological proximity and recombinative innovation in the alternative energy field[J]. Research Policy,2016, 45(7): 1460-1473.

[27] HU D, SHE M, YE L, et al. The more the merrier? inventor team size, diversity, and innovation quality[J]. Science and Public Policy,2021, 48(4): 508-520.

[28] ZHANG J, BADEN-FULLER C. The influence of technological knowledge base and organizational structure on technology collaboration[J]. Journal of Management Studies,2010, 47(4): 676-704.

[29] 张晶,张喆,方匡南,等. 基于稀疏结构连续比率模型的消费金融风控研究[J]. 统计研究, 2020, 37(11): 57-67.

[30] 王宛秋,王雪晴,刘晓燕,等. 基于TOE框架的企业跨界技术并购绩效的提升策略研究——一项模糊集的定性比较分析[J]. 南开管理评论,2022, 25(2): 136-148.

(责任编辑:张 悦)

![]()

NEZ-NOYA A, GARC

NEZ-NOYA A, GARC