(1.浙江大学 光华法学院,浙江 杭州 310058;2.贵州大学 法学院,贵州 贵阳 550025;3.贵州师范大学 马克思主义学院,贵州 贵阳 550025)

0 引言

作为支撑经济发展的战略性、基础性和先导性产业,数字产业对经济社会发展的支撑引领作用日益凸显,成为数字经济发展的重要支撑。当前,新一轮科技革命和产业变革重塑全球竞争格局,围绕互联网、云计算、大数据、人工智能、量子计算等数字产业的竞争日趋激烈。在此背景下,主要经济体纷纷将数字产业创新作为重塑竞争优势的战略选择,如欧盟“2030数字罗盘计划”、美国“国家量子计划”,体现出主要经济体强化数字产业竞争优势的宏伟愿景。2021年,《“十四五”国家信息化规划》部署了“培育先进安全的数字产业体系”重大任务,为“十四五”时期我国数字产业发展谋划新蓝图。党的二十大报告指出“加快实施创新驱动发展战略”“打造具有国际竞争力的数字产业集群”,为数字产业创新发展指明了行进方向。数字产业创新发展有助于攻克关键核心技术、提升基础研发能力,推动高水平科技自立自强[1],为深入实施创新驱动发展战略提供重要引擎。因此,能否抢占数字产业创新发展先机,事关现代化产业体系构建与创新驱动发展战略有效落实。

作为产业创新驱动发展的源动力,知识产权是在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。知识产权保护能够为我国创新主体筑就坚实的法治屏障,从而为数字产业创新发展保驾护航。2023年8月24日,工业和信息化部办公厅、国家知识产权局办公室发布《知识产权助力产业创新发展行动方案(2023—2027年)》(简称《行动方案》)。《行动方案》提出“到2027年,知识产权促进工业和信息化领域重点产业高质量发展的成效更加显著”,强调“集中展示、推广知识产权助力产业创新发展成果和经验”。全面落实知识产权保护工作有助于加大知识产权侵权违法行为惩治力度,健全知识产权综合管理体制,进而打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条,营造良好的数字产业创新发展法治环境。强化知识产权保护能够赋予科技人员科技成果所有权,推动科技成果融入创新生态链,为数字产业创新发展营造良好环境。此外,加强知识产权保护有助于充分发挥知识产权大数据的信息情报资源优势,精准把握全球数字产业发展趋势,推动大数据、人工智能、高端芯片、量子技术等基础研究和前沿技术布局,提升知识产权转移转化质量,从而为数字产业创新发展提供有力支持。本文试图回答如下现实问题:知识产权保护能否促进数字产业创新发展?背后的影响机制是什么?二者间是否存在空间溢出效应?为此,本文运用基准回归模型、中介效应模型与空间杜宾模型展开实证分析,以揭示知识产权保护对字产业创新的作用机制与空间效应。

1 文献综述

现有相关研究主要关注两方面内容:

(1)产业创新发展影响因素。学界大多基于政府补贴或政策支持维度探究产业创新发展问题。严思屏等[2]研究指出,研发补贴对高技术产业创新产出具有非线性影响;廖直东和李威[3]运用多期双重差分法,实证发现创新型省份建设试点对产业创新成果转化具有显著促进作用;程龙等[4]借助双重差分模型检验发现,国家自主创新示范区试点政策对区域产业创新要素匹配具有正向赋能作用,且这一影响存在时空异质性;曹华莹[5]研究指出,技术市场厚度能够有效推动数字产业创新创业发展;张学超[6]研究指出,政府引导基金可以通过降低外部风险、激发内部创新积极性与优化资源配置提高数字产业创新效率;戚聿东和朱正浩[7]采用数理建模、案例分析等方法研究发现,技术标准化对数字产业创新具有双重效应,在新技术主导条件下会加速技术扩散,在旧技术主导条件下会提高创新门槛。

(2)关注知识产权保护的经济效应与创新效应。其一,知识产权保护的经济效应。郭爱君和雷中豪[8]研究发现,强化知识产权保护能够推动产业结构合理化与高级化,且上述作用存在区域异质性;司玉静等[9]运用双向固定效应模型检验发现,知识产权保护可以赋能数字经济发展。其二,知识产权保护的创新效应。吕鲲等[10]指出,知识产权保护对区域创新流发挥促进作用,而过度知识产权保护会对区域创新流产生倒U型影响;王伟和卢玉华[11]研究指出,知识产权保护对数字产业创新效率发挥促进作用,且上述影响存在非线性递增趋势。

以上文献对产业创新发展影响因素、知识产权保护的经济效应与创新效应进行多维度验证,但鲜有从空间维度入手揭示知识产权保护对数字产业创新的影响机制,也未探讨邻近地区数字产业创新的空间溢出效应。本文的边际贡献如下:第一,从理论层面阐述知识产权保护对数字产业创新的影响机理,为知识产权保护与数字产业创新交叉研究提供新视角。第二,立足优化创新资本配置、降低信息披露成本、营造良好自主研发环境视角,运用中介效应模型分析知识产权保护赋能数字产业创新的传导路径,为落实创新驱动发展战略、建设数字产业集群提供经验证据。第三,运用空间杜宾模型揭示知识产权保护赋能数字产业创新的空间溢出效应,为弥合“数字鸿沟”,从而带动后发地区数字产业创新发展提供参考。

2 理论机制与研究假设

2.1 知识产权保护赋能数字产业创新

当创新主体未受到全面制度保护时,数字产业创新发展面临专利侵权、产品模仿等问题。上述问题会导致数字产业利益受损,严重挫伤数字产业创新发展的积极性。知识产权保护能够有效维护数字产业创新主体的合法权益,借助创新激励效应、市场配置效应,加速数字产业创新发展进程。一是创新激励效应。数字产业开展创新活动的目的是通过研发新技术降低产品生产成本,提升整体生产效率,从而获取较高利润。当新技术产生时,研发成果的外部效应会促使其它企业以较低成本模仿并应用该技术,进而严重损害创新主体合法利益,不利于数字产业创新发展。在知识产权保护制度下,数字产业可以在一定时期内享有研发技术专有权,其它企业使用该技术需要支付专利授权费用,由此提升了数字产业主体开展创新活动的积极性。强化知识产权保护能够畅通“研发—赋权—产业化”通道,为研发人员开展数字科技创新提供制度支撑,有效激发数字产业研发工作者的主动性与创新性,加快推进数字产业创新发展。二是市场配置效应。数字产业创新发展的最终目的是实现商业化与市场化,这一过程中创新主体技术传播意愿不足会阻碍创新进程。在知识产权保护下,数字产业可以在良好的市场环境中进行技术交易,在维护创新主体合法权益的基础上实现创新成果市场价值,从而实现资源合理配置。当数字产业对自身创新成果申请专利保护时,有义务公开创新成果说明书,为其它企业开展创新活动提供思路。同时,企业通过知识产权专利信息检索深度了解前沿技术,并在现有技术成果的基础上开展创新活动,从而有效提升数字产业创新水平。落实知识产权保护有利于构建以创新需求为导向的知识产权审查管理体制,在创新成果产出、创新投资、创新成果转化等方面提供全链条保障,为数字产业创新提供良好的法治环境与市场环境,激发数字产业创新动力。综上,本文提出以下研究假设:

H1:知识产权保护正向赋能数字产业创新。

2.2 知识产权保护赋能数字产业创新的渠道分析

知识产权保护主要通过优化创新资本配置、降低信息披露成本、营造良好自主研发环境3种途径赋能数字产业创新发展。

(1)优化创新资本配置。信息腹地理论表明,当知识产权金融服务体系不完善时,数字产业受到融资约束,对于研发创新活动投入有限,导致创新发展进程延缓[12]。知识产权保护制度下的专利转化中心、知识产权质押机构等知识产权服务平台能够在降低数字产业融资成本的基础上拓宽企业融资渠道,推进以专利为承载物的知识要素有效流动,加速数字产业与其他创新主体间技术知识转移,从而助力数字产业创新发展。在知识产权保护下,地方政府通过鼓励商业银行采用知识产权质押、预期收益质押等融资方式提高创新资本配置效率,为数字产业创新提供资金保障。政府通过制定知识产权融资服务奖励政策,鼓励担保机构、社会资本、银行等主体开展知识产权融资服务,引导更多资金流入数字产业,从而赋能数字产业创新发展。同时,各地区通过设立知识产权投资风险补偿基金、质押融资风险补偿资金、质押贷款风险补偿资金等风险补偿机制[13],最大限度地降低数字产业创新风险,从而促进数字产业创新发展。

(2)降低信息披露成本。基于信号理论,数字产业能够向市场传递增量信息,有效缓解因创新信息不充分导致的投资者忽视企业创新价值问题。作为纾解数字产业创新信息困境的有力抓手,知识产权保护制度能够降低企业创新信息披露成本,确保企业信息披露收益。外部性理论视域下,强化知识产权保护能够有效调整管理者对创新信息披露成本的感知。同时,知识产权保护制度能够改变管理者对创新信息披露成本与收益的感知,提升创新信息披露预期收益,降低创新信息披露成本,进而影响数字产业创新信息披露决策,发挥信息纾困效应,为数字产业创新提供有力支持。此外,知识产权保护能够有效弥补技术评价体系与信息披露机制的不足,解决数字产业与市场间信息不对称问题,降低信息披露成本,加速推进数字产业创新发展。

(3)营造良好自主研发环境。新经济增长理论认为,技术进步是实现一国经济持续快速增长的核心驱动力。在技术研发阶段,加强知识产权保护能够有效抑制技术创新模仿与抄袭,为数字产业创新提供良好的自主研发环境,提高技术创新预期收益,进而对数字产业创新发展产生激励效应。此外,知识产权保护制度能够响应经济社会发展需求,为优化知识产权转移转化机制提供保障,加速关键核心技术攻关进程[14],助推数字产业创新成果向现实生产力转化。加强关键核心技术和原始创新成果保护可以提高侵权代价,为数字产业创新发展提供良好的外部环境。在中间试验阶段,加强知识产权保护能够防止竞争对手抢先使用同类工艺或产品占领市场,避免因竞争者先申请专利导致资源消耗,为数字产业创新发展营造良好的研发环境。由此,通过闭环激励机制,形成成果“常态化”汇聚、供需“精准化”对接、服务“体系化”布局的创新生态,加速数字产业科技创新成果转化,促进数字产业创新发展。综上,本文提出以下研究假设:

H2:知识产权保护可以通过优化创新资本配置、降低信息披露成本、营造良好自主研发环境赋能数字产业创新。

2.3 知识产权保护赋能数字产业创新的空间溢出效应

知识外部性不仅出现在本地区企业间,而且发生在本地区与周边地区间。因此,当地知识产权保护对周边地区数字产业创新同样可能产生重要影响。概括而言,知识产权保护主要通过知识与技术溢出效应、人才和资金溢出效应对数字产业创新产生影响。

(1)知识和技术溢出效应。知识产权保护制度能够激励数字产业增加技术研发投入,提升技术创新能力,进而产生技术溢出效应。在知识产权保护制度下,数字产业通过创新活动研发出新产品与新技术。这些产品与技术可能会溢出到周边地区,或在跨地区企业合作过程中传播到周边地区。这一过程中,知识与技术溢出能够为周边地区数字产业市场主体提供学习和模仿机会,充分发挥数字产业市场价值,从而有效提高周边地区数字产业创新水平。

(2)人才和资金溢出效应。知识产权保护能够通过事后保障创新主体使用权、对侵权行为追责有效保护数字产业创新成果[15]。在知识产权保护下,高质量人力资本在不同地区间流动,为数字产业获取先进产品、技术、经营模式提供支持,加速赋能探索式创新与利用式创新。同时,资金要素流动能够丰富技术研发与产品创新投入来源,使数字产业具有更多资金投向创新活动,为本地区与周边地区数字产业创新提供资金支持。综上所述,本文提出以下研究假设:

H3:知识产权保护不仅能够正向赋能本地区数字产业创新,而且可以对邻近地区数字产业创新产生空间溢出效应。

3 模型设计

3.1 模型设定

3.1.1 基准回归模型设定

参考张高明等[16]的研究成果,本文构建基准回归模型验证知识产权保护对数字产业创新的赋能效应,如式(1)所示。

Idiit=α0+α1Ippit+Zitβ+μi+δt+εit

(1)

式中,Idiit、Ippit分别表征i城市t时期数字产业创新水平和知识产权保护水平;Zit是控制变量集合,包括经济发展水平、产业结构水平、互联网发展水平和区域联系水平;α1代表关注系数;εit、μi和δt分别为随机干扰项、城市及时间固定效应。

3.1.2 中介效应模型设定

本文构建中介效应模型验证知识产权保护对数字产业创新的作用机制,具体如下:

Mit=ω0+ω1Ippit+Zitβ+μi+δt+εit

(2)

Idiit=φ0+φ1Ippit+φ2Mit+Zitβ+μi+δt+εit

(3)

其中,M表征中介变量,分别为创新资本配置、信息披露成本和自主研发环境,剩余变量含义与式(1)一致。

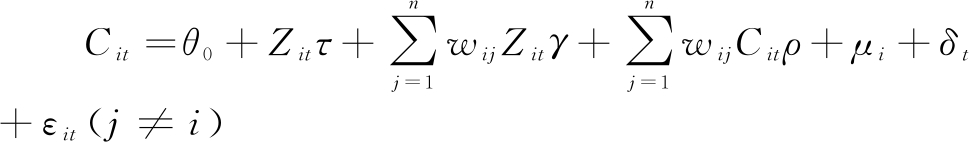

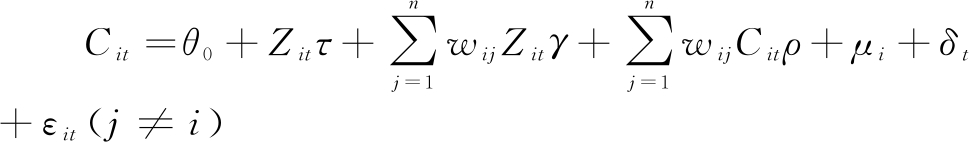

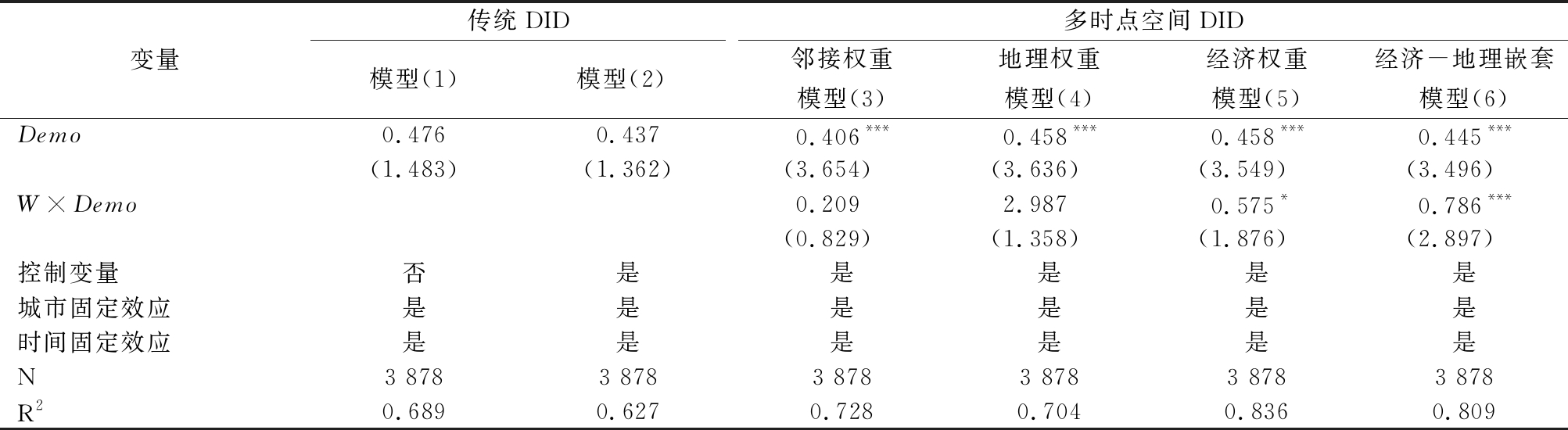

3.1.3 空间计量模型设定

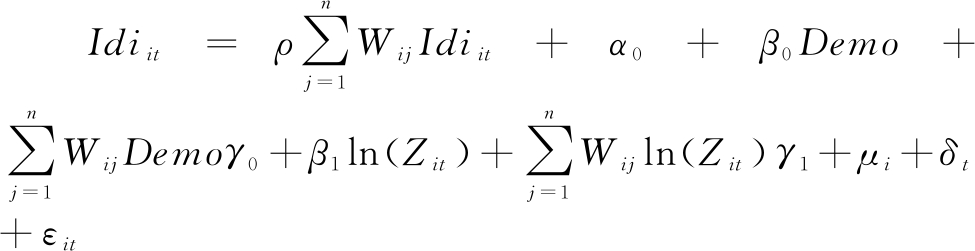

知识产权保护不仅能够影响本地区数字产业创新发展,而且存在空间溢出效应。为深入考察这一效应,参考杨芳等[17]的研究成果,本文构建空间计量模型如式(4)所示。

(4)

式中,i表征城市,j为剔除i城市后的剩余城市;wij代表n×n维空间权重矩阵中元素;wZ为被解释变量与解释变量、控制变量的外生交互效应;wC为被解释变量的内生交互效应;τ、γ分别是解释变量与控制变量及其空间交互项的待估参数;θ0、ρ分别为常数项和空间自相关系数。

3.2 变量选取

3.2.1 被解释变量:数字产业创新(Idi)

现有研究通常采用ICT专利授权数测算数字产业创新水平。参考毛丰付等[18]的做法,本文基于OECD专利统计公报对ICT领域进行划分,细分为电信/无线电、计算机/办公机器、消费电子以及其它ICT技术4个子领域。随后,使用专利信息分析软件检索ICT领域授权专利,依托百度地区API获取企业科研机构位置并整合位置信息。最后,在剔除数据严重缺失和异常样本后,借助ICT各子领域IPC代码筛选地级及以上城市企业和科研机构ICT专利授权数,加总整合为城市ICT专利授权数。

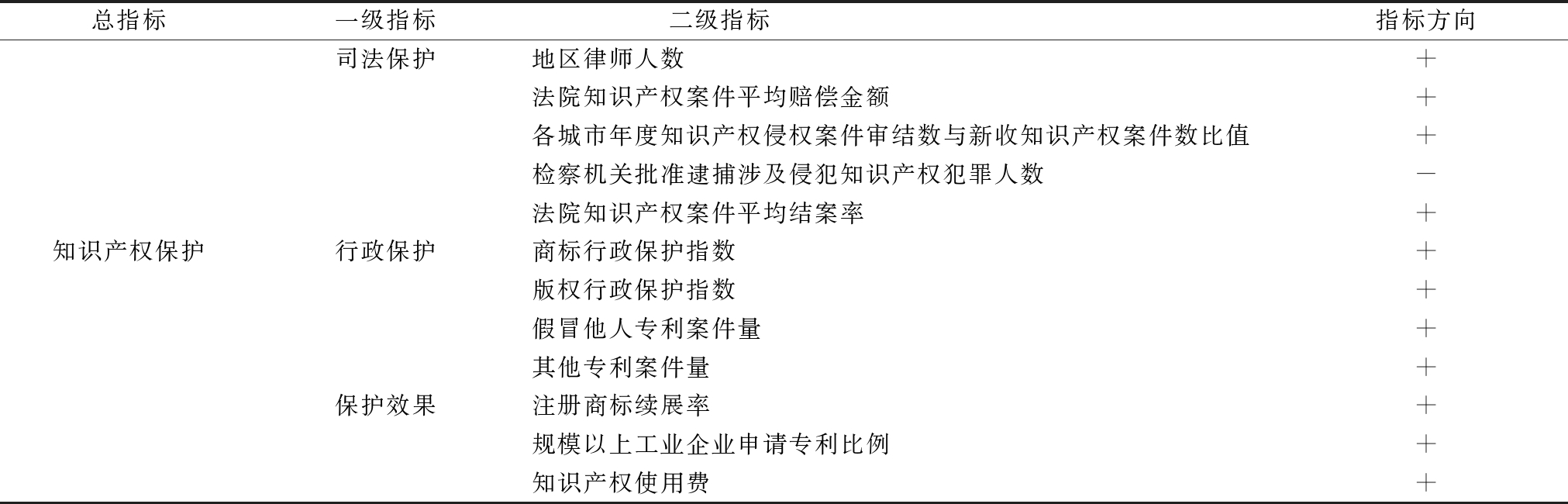

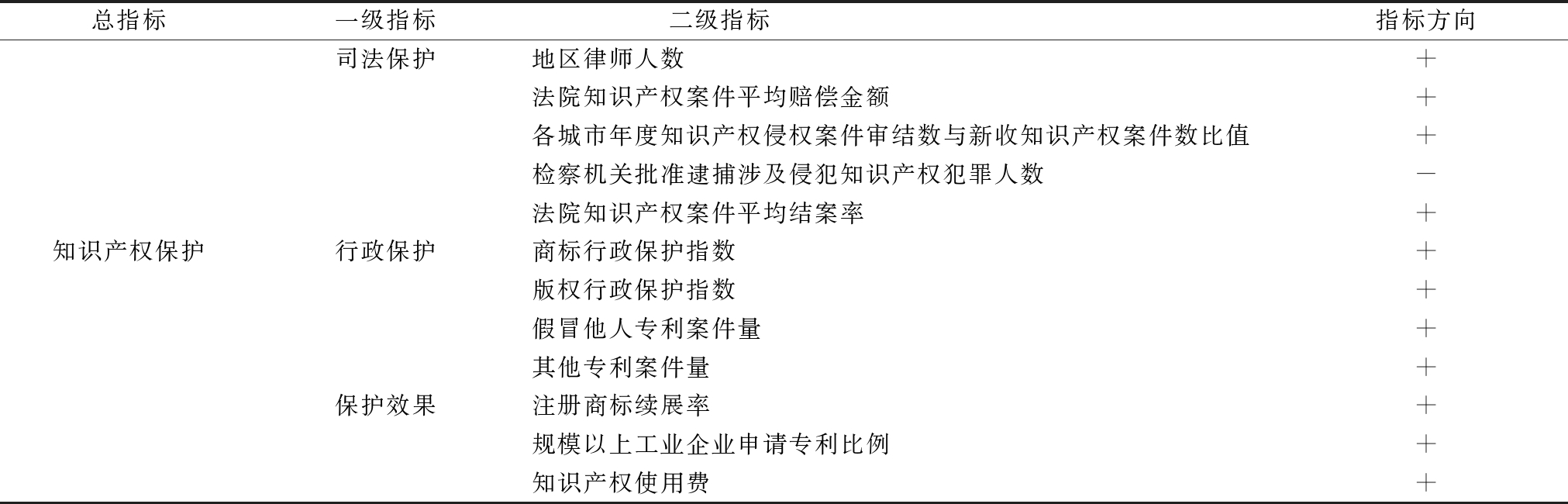

3.2.2 核心解释变量:知识产权保护(Ipp)

现有研究通常采用GP指数测算知识产权保护水平。参考现有研究成果[19-21],本文基于《中国知识产权发展状况评价报告》,从司法保护、行政保护和保护效果3个方面构建知识产权保护综合评价指标体系(见表1)。采用Ginarte-Park方法确定上述3个方面的指标权重,将3个指标权重加总,以此表征城市层面知识产权保护水平。

表1 知识产权保护综合评价指标体系

Table 1 Comprehensive evaluation index system for intellectual property protection

总指标一级指标二级指标指标方向司法保护地区律师人数+法院知识产权案件平均赔偿金额+各城市年度知识产权侵权案件审结数与新收知识产权案件数比值+检察机关批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪人数-法院知识产权案件平均结案率+知识产权保护行政保护商标行政保护指数+版权行政保护指数+假冒他人专利案件量+其他专利案件量+保护效果注册商标续展率+规模以上工业企业申请专利比例+知识产权使用费+

3.2.3 机制变量

创新资本配置(Ica),是指某一行业或企业研发投入及创新支持机制。参考蔡欣磊等[22]的研究成果,本文采用资本边际产出率衡量创新资本配置效率。

信息披露成本(Ins),是指信息供给者进行信息披露时可能发生的一切支出,包括可以用货币计量的显性成本(信息编制成本、传播成本、诉讼成本)和不能用货币计量的隐性成本(因信息披露引起的诉讼成本、竞争劣势成本和经营行为约束成本)。借鉴吴超鹏和金溪[23]的做法,本文采用专利被侵权率衡量创新信息披露成本。其中,专利被侵权率以t年城市知识产权局受理专利侵权纠纷案件数与截至当年累积授权专利数的比值测算得出。

自主研发环境(Even),是指数字企业在开展创新活动时能够影响研发效率、改善创新发展环境的因素。借鉴王晓珍等[24]的研究成果,本文采用技术市场成交额、研发经费投入和研发人员投入衡量自主研发环境。

3.2.4 控制变量

为了规避因遗漏变量导致的估计偏差问题,本文选取以下控制变量:

经济发展水平(Agdp)。经济发展水平能够准确衡量某一城市创新动力,该值越高表明该地区创新要素越丰富,能够以要素驱动数字产业创新发展,采用人均GDP表示[25]。

产业结构水平(Stru)。产业结构水平提升能够有效促进数字产业创新绩效改善,推动数字产业创新成果转化,以第三产业增加值占GDP之比表示[7]。

互联网发展水平(Inter)。互联网发展水平提升能够促进产业创新产出,进而影响数字产业创新,采用每百人国际互联网用户数表征[26]。

区域联系水平(Phone)。区域联系水平能够通过人口流动及生产合作等非物质空间交互网络推动要素流动,进而正向赋能数字产业创新,采用每百人移动电话数衡量。

3.3 数据来源

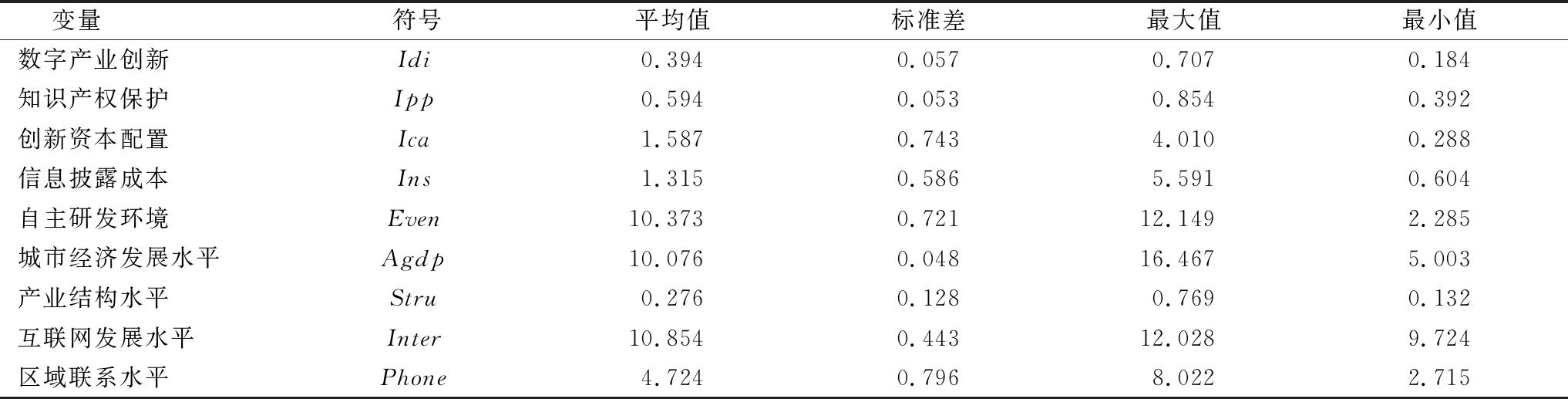

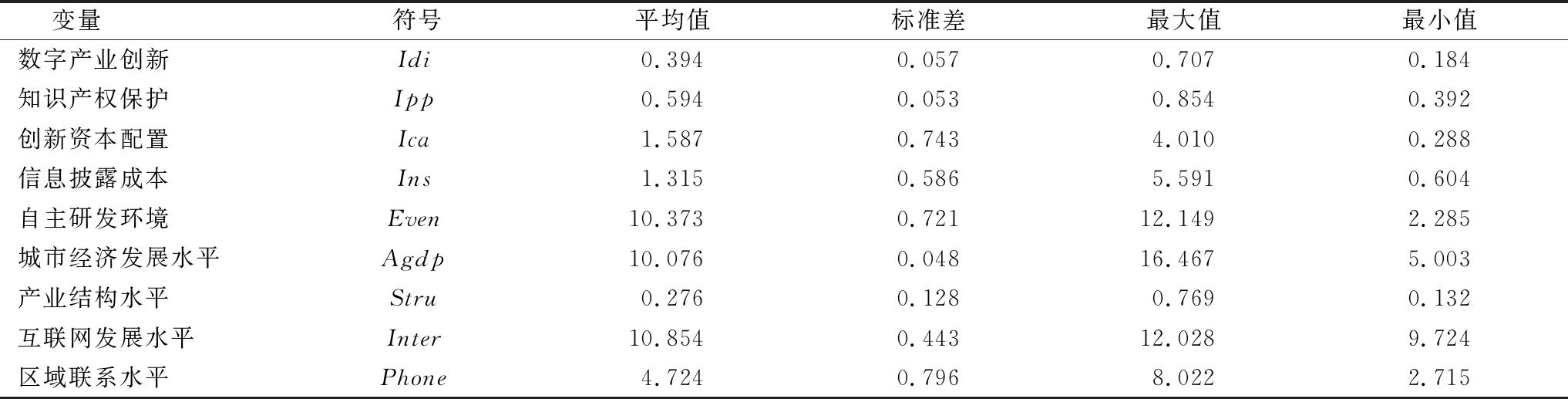

本文以中国内地277个地级及以上城市面板数据为研究样本(剔除部分数据缺失率较高城市及行政区划调整城市),将研究时间跨度设为2009—2022年。其中,关键变量数据源自《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国知识产权发展状况评价报告》《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》、中国科技数据库以及各省市统计年鉴。其余数据来自国泰安区域经济板块数据和EPS数据库。同时,为了降低极端观测值和异方差对估计结果的影响,以2009年为基期对所有价值类变量进行平减处理,对涉及非百分比度量的变量进行对数化处理。各核心变量描述性统计结果如表2所示。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistical results of variables

变量符号平均值标准差最大值最小值数字产业创新Idi0.3940.0570.7070.184知识产权保护Ipp0.5940.0530.8540.392创新资本配置Ica1.5870.7434.0100.288信息披露成本Ins1.3150.5865.5910.604自主研发环境Even10.3730.72112.1492.285城市经济发展水平Agdp10.0760.04816.4675.003产业结构水平Stru0.2760.1280.7690.132互联网发展水平Inter10.8540.44312.0289.724区域联系水平Phone4.7240.7968.0222.715

4 实证检验

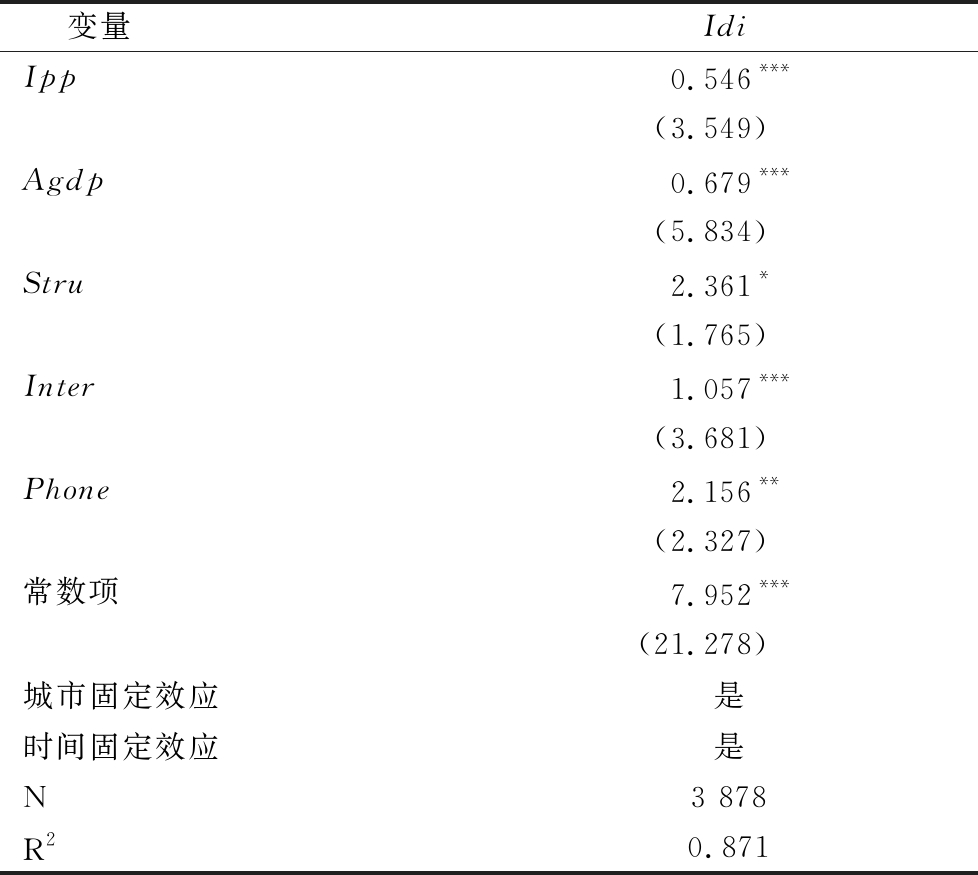

4.1 基准回归结果

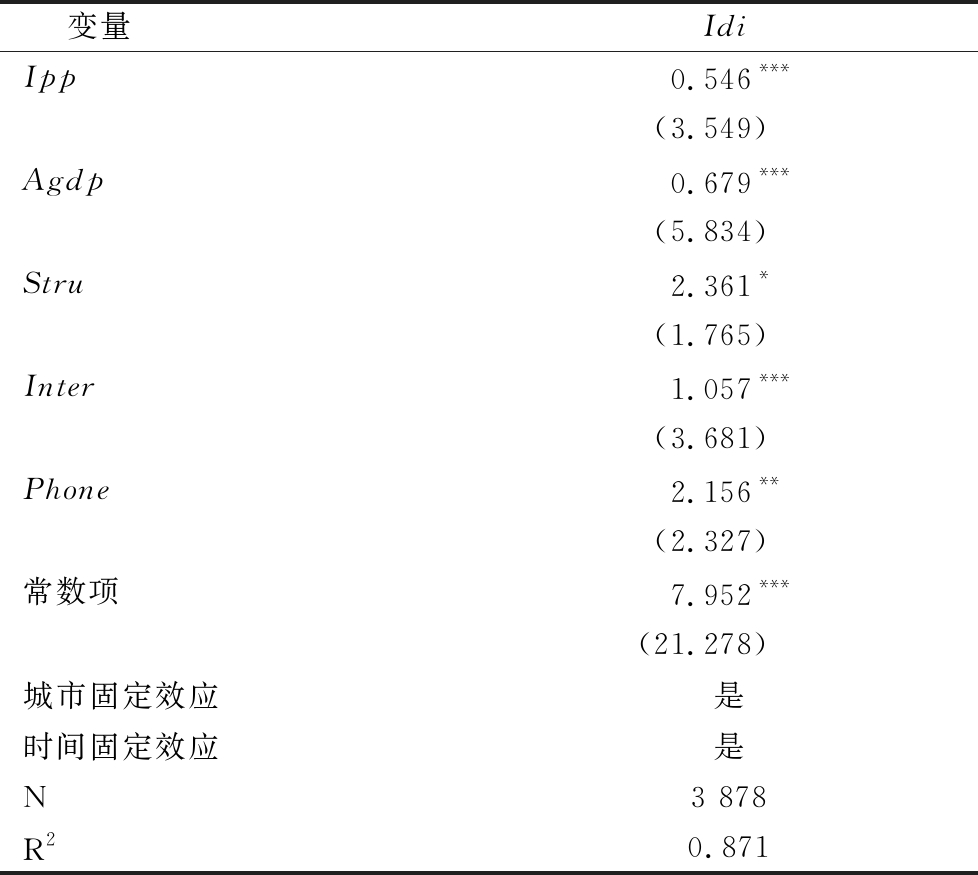

本文借助双向固定效应模型考察知识产权保护对数字产业创新的赋能效应,具体结果见表3。表3显示,核心解释变量知识产权保护系数在1%水平上显著为正,说明知识产权保护能够促进数字产业创新。由此,假设H1成立。原因可能在于,知识产权保护水平提升能够通过强化赔偿机制震慑数字侵权行为,为数字产业创新成果提供严格的保护,维护市场竞争秩序,赋能数字产业创新。就控制变量而言,城市经济发展水平系数和互联网发展水平系数均在1%水平上显著为正;区域联系水平系数在5%水平上显著为正;产业结构水平系数在10%水平上显著为正。由此可见,上述结论均与预期相符。原因可能在于,城市经济发展能够推动生产要素借助地域和空间上的位移实现优化配置,为数字产业创新发展提供有力支持。作为数字产业创新的基础,互联网发展能够支撑算力和数据要素跨主体、跨类型、跨地域高效互联互通,通过数据驱动、算法优化等手段,充分发挥数据要素应用场景优势,推动数字经济领域科技进步,赋能数字产业创新发展。区域联系水平提升能够促进集成电路、网络安全、生物医药等重点领域跨区域协同发展,打通区域科技链、人才链、资金链及产业链,畅通技术、人才、数据等要素流动渠道,培育具有全球竞争力的数字产业创新生态。产业结构转型升级能够推进科技创新与产业深度融合,营造有利于企业融通创新、协同发展的创新发展生态,从而为数字产业创新发展提供相匹配的资源条件。

表3 知识产权保护赋能数字产业创新的基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results of intellectual property protection enabling digital industry innovation

变量IdiIpp0.546***(3.549)Agdp0.679***(5.834)Stru2.361*(1.765)Inter1.057***(3.681)Phone2.156**(2.327)常数项7.952***(21.278)城市固定效应是时间固定效应是N3 878R20.871

注:*、**、***分别代表通过10%、5%和1%的显著性水平检验;()中表示t值;下同

4.2 稳健性检验

4.2.1 外生冲击检验

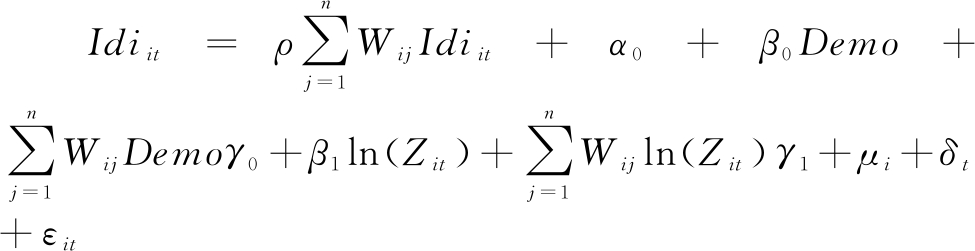

2012年,国家知识产权局评选出首批国家知识产权示范城市。随后,国家知识产权局分别于2013、2015、2016、2018、2019年公布了第二批、第三批、第四批、第五批和第六批知识产权示范城市名单。基于此,本文将知识产权保护示范城市设立视为一项准自然实验,并借助多时点空间DID模型考察示范城市设立对数字产业创新的赋能效应。同时,构建知识产权示范城市虚拟变量,若某地级市成为知识产权示范城市试点,则取值为1,反之为0。按照已有研究思路[27],本文构建多时点空间DID模型验证外生冲击对数字产业创新的影响,如式(5)所示。

(5)

上式中,Demo为国家知识产权示范城市是否设立的虚拟变量。

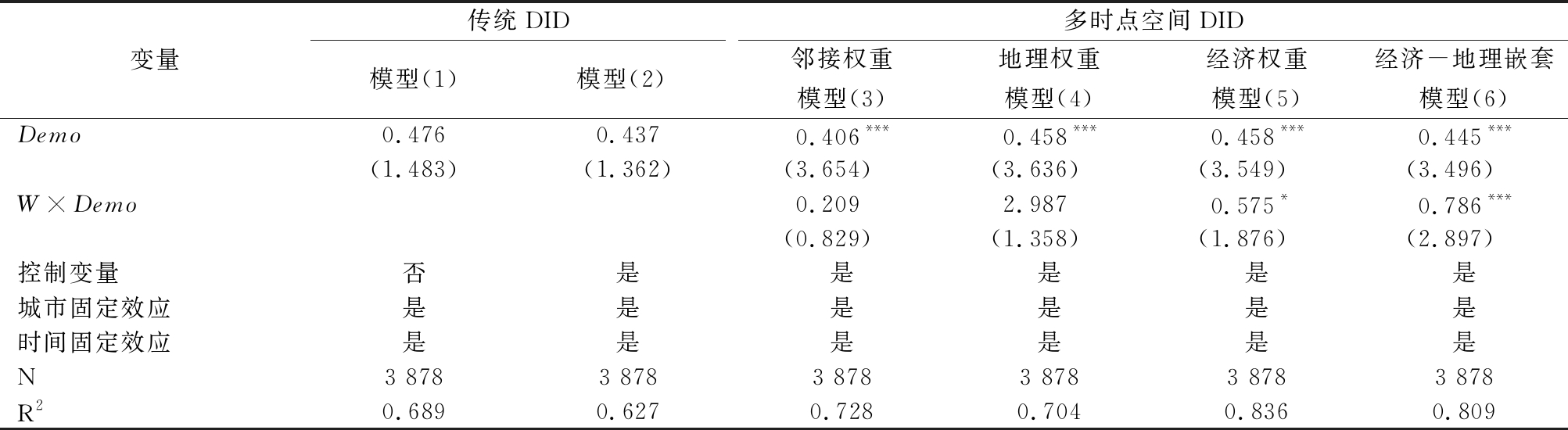

依托经典DID模型对研究样本进行估计,具体结果见表4。由表4列(1)(2)可知,无论是否加入控制变量,知识产权示范城市设立均无法显著赋能数字产业创新。列(3)~(6)是加入知识产权示范城市设立空间滞后项的估计结果。由数据可知,在不同空间权重矩阵下知识产权保护系数均显著为正,表明知识产权示范城市设立能够有效驱动数字产业创新发展。

表4 空间DID模型回归结果

Table 4 Regression results of spatial DID model

变量传统DID模型(1)模型(2)多时点空间DID邻接权重模型(3)地理权重模型(4)经济权重模型(5)经济-地理嵌套模型(6)Demo0.4760.4370.406***0.458***0.458***0.445***(1.483)(1.362)(3.654)(3.636)(3.549)(3.496)W×Demo0.2092.9870.575*0.786***(0.829)(1.358)(1.876)(2.897)控制变量否是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是N3 8783 8783 8783 8783 8783 878R20.6890.6270.7280.7040.8360.809

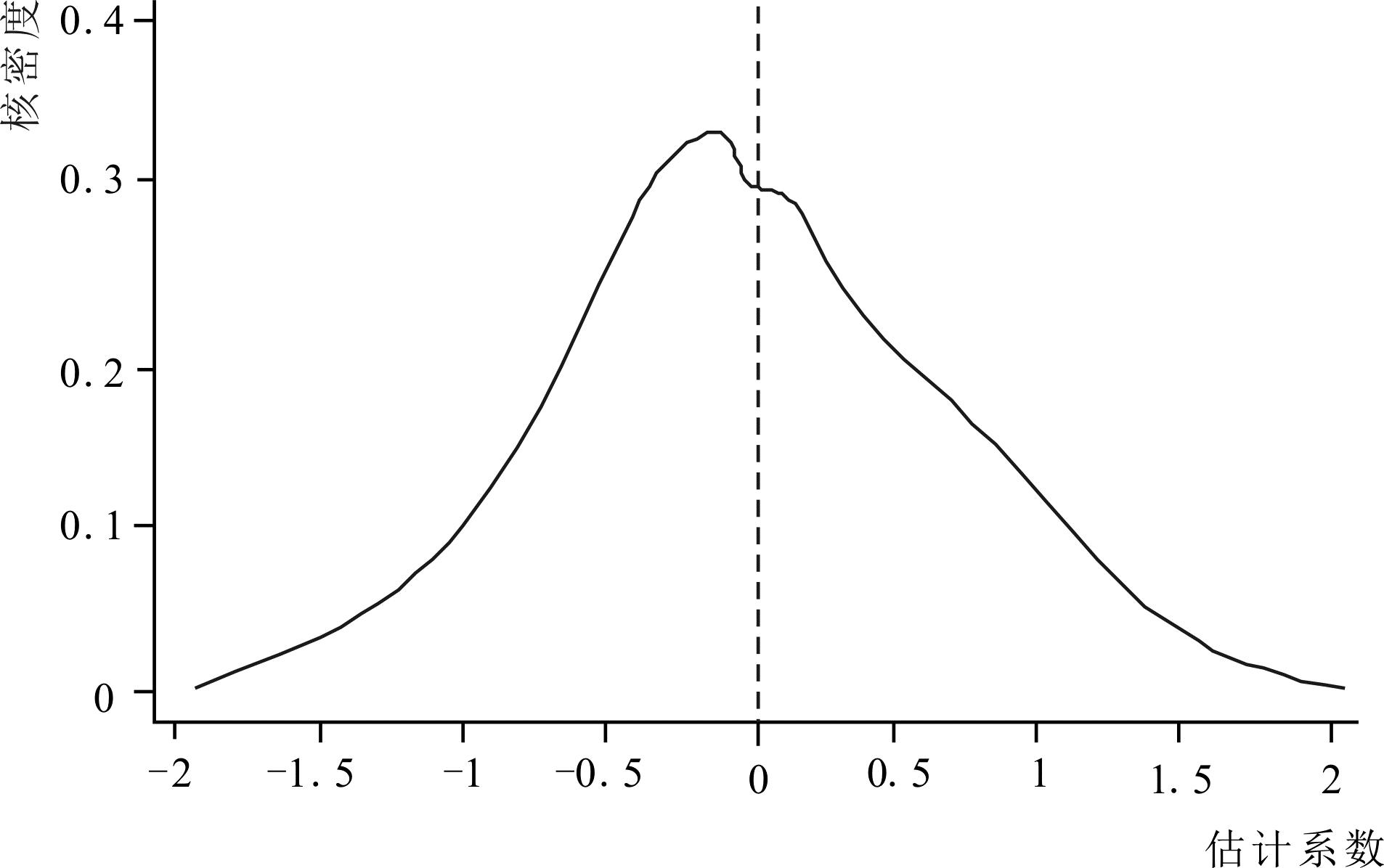

4.2.2 安慰剂检验

为有效规避估计结果偏误问题,本文采用随机抽样方法对多时点空间DID模型进行安慰剂检验:将任意一年作为某城市被设立为知识产权示范城市的时间,使用所得样本展开估计分析。在重复1 000次后,若安慰剂检验所得系数未显著偏离零点,则表明估计结果无偏差。在1 000次随机重复后,绘制估计系数核密度分布图(见图1)。由图1可知,所有参数系数估计值均接近正态分布,且均值无限趋近于0。上述结果表明,估计结果并未产生明显误差,符合安慰剂检验预期。

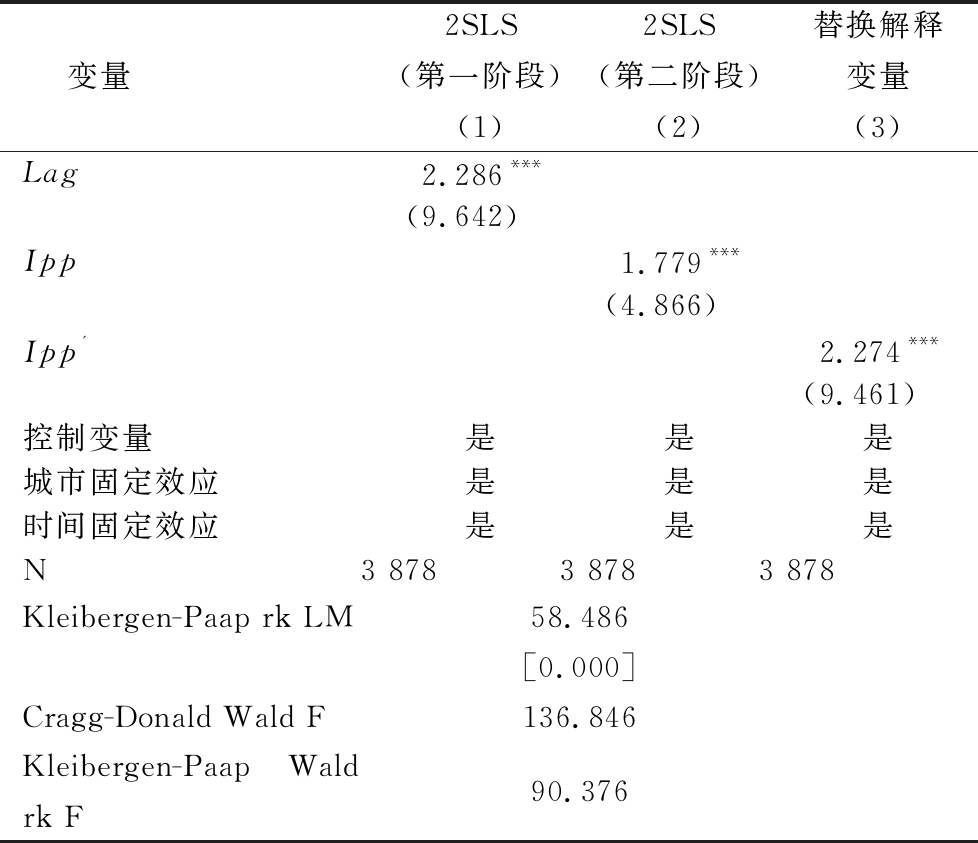

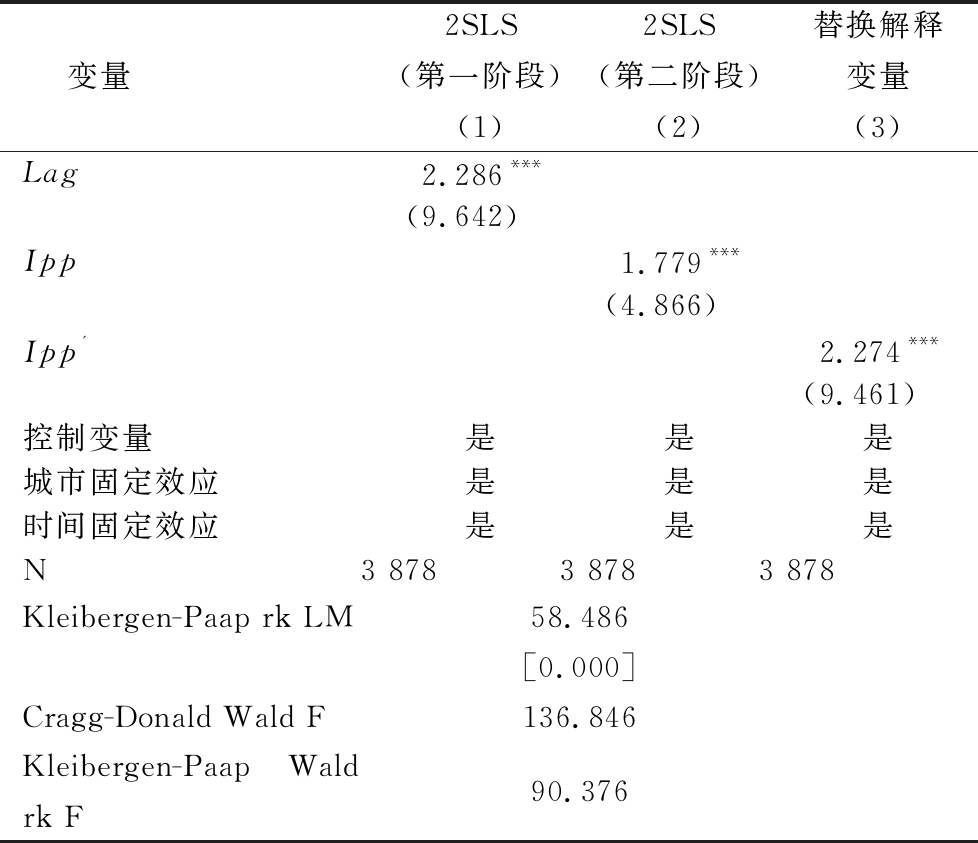

4.2.3 工具变量检验法

知识产权保护与数字产业创新可能存在反向因果关系。基于此,借鉴李巧明等[28]的研究成果,本文选取滞后一期知识产权保护水平(Lag)作为工具变量,并借助两阶段最小二乘法缓解内生性问题(见表5)。本文工具变量选取理由如下:滞后一期知识产权保护水平与知识产权保护关系较为密切,但对当期数字产业创新无直接影响,满足相关性与外生性要求。表5显示,第一阶段回归结果中,各城市滞后一期知识产权保护水平与数字产业创新具有正相关关系,且Cragg-Donald Wald F统计量、Kleibergen-Paap Wald rk F统计量和Kleibergen-Paap rk LM统计量表明工具变量有效。由第二阶段回归结果可知,在加入工具变量进行检验后,知识产权保护仍正向驱动数字产业创新,再次证明研究结论有效。

表5 工具变量及替换解释变量检验结果

Table 5 Test results for instrumental variables and substitution dependent variables

变量2SLS(第一阶段)(1)2SLS(第二阶段)(2)替换解释变量(3)Lag2.286***(9.642)Ipp1.779***(4.866)Ipp'2.274***(9.461)控制变量是是是城市固定效应是是是时间固定效应是是是N3 8783 8783 878Kleibergen-Paap rk LM58.486[0.000]Cragg-Donald Wald F136.846Kleibergen-Paap Wald rk F90.376

注:[]内表示P值

4.2.4 替换解释变量

参考石丽静和洪俊杰[29]的做法,本文借助主成分分析法替换Ginarte-Park方法对数据进行降维处理,并采用知识产权保护水平(Ipp')展开估计分析,结果见表5列(3)。观察数据可知,在替换解释变量衡量方法后,知识产权保护系数仍为正,且在1%水平上显著。由此表明,研究结果稳健。

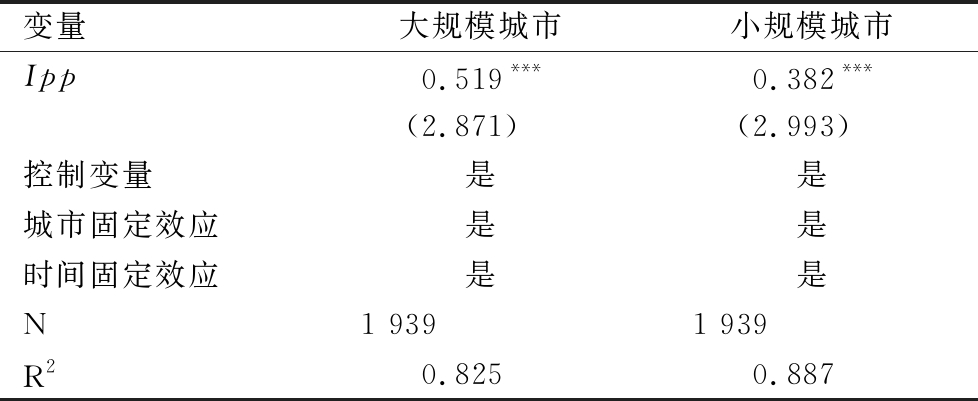

4.3 异质性检验

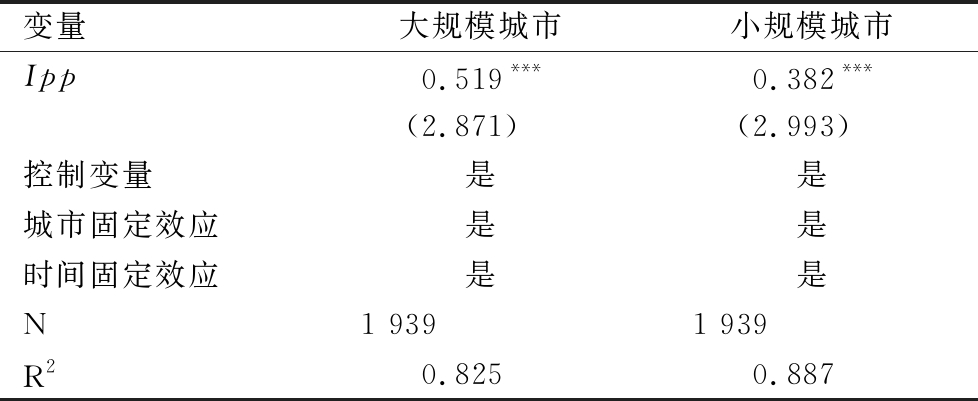

在赋能数字产业创新过程中,知识产权保护可能会因城市人口规模差异产生异质性影响。参考唐绅峰等[30]的研究成果,本文对各城市每年人口规模加总求和后取均值,按照中位数将样本划分为大规模城市和小规模城市,以验证知识产权保护对数字产业创新的异质性影响,结果见表6。由表6可知,无论是在大规模城市还是在小规模城市,知识产权保护系数均显著为正,但大规模城市的知识产权保护系数明显大于小规模城市。上述结果表明,知识产权保护对大规模城市数字产业创新的正向驱动效应更为显著。原因可能在于,大规模城市知识产权制度相对完善,有利于专利转化运用的制度安排和激励政策能够促进科技成果转化,保护数字产业创新成果,推动数字产业创新发展。相较而言,小规模城市知识产权保护政策尚不完善,不利于充分发挥知识产权保护在遏制知识产权侵权违法行为、推动数字产业创新过程中的作用。

表6 城市规模异质性检验结果

Table 6 Heterogeneity test of urban scale

变量大规模城市小规模城市Ipp0.519***0.382***(2.871)(2.993)控制变量是是城市固定效应是是时间固定效应是是N1 9391 939R20.8250.887

5 进一步讨论

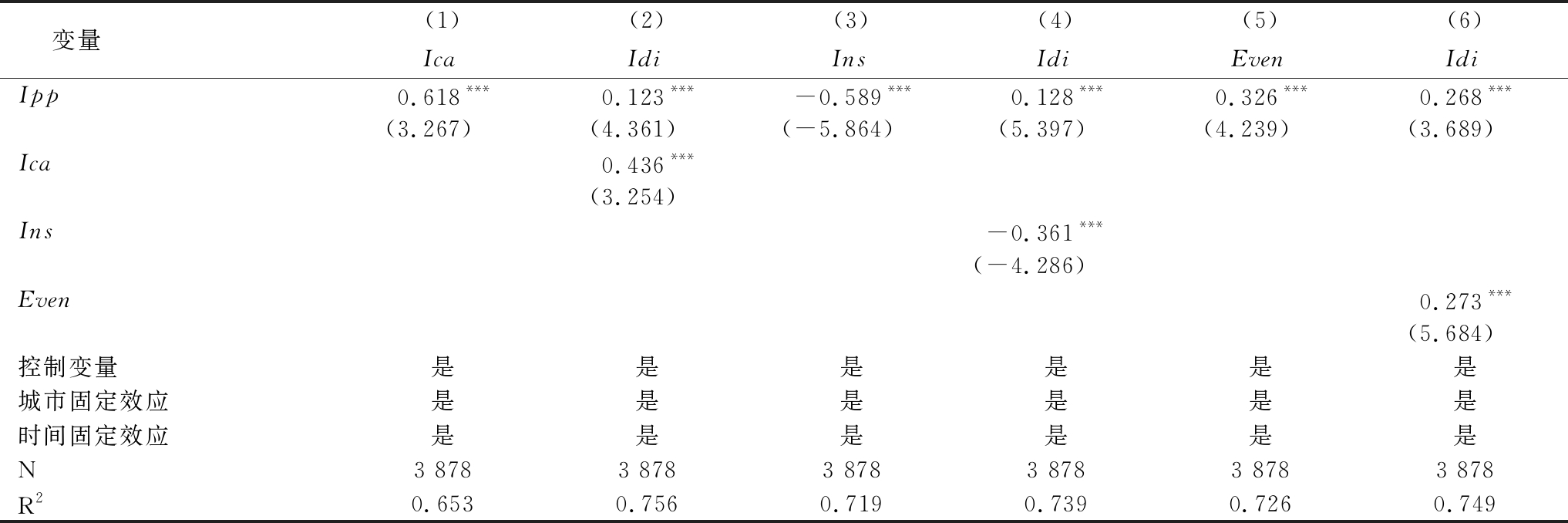

5.1 影响机制检验

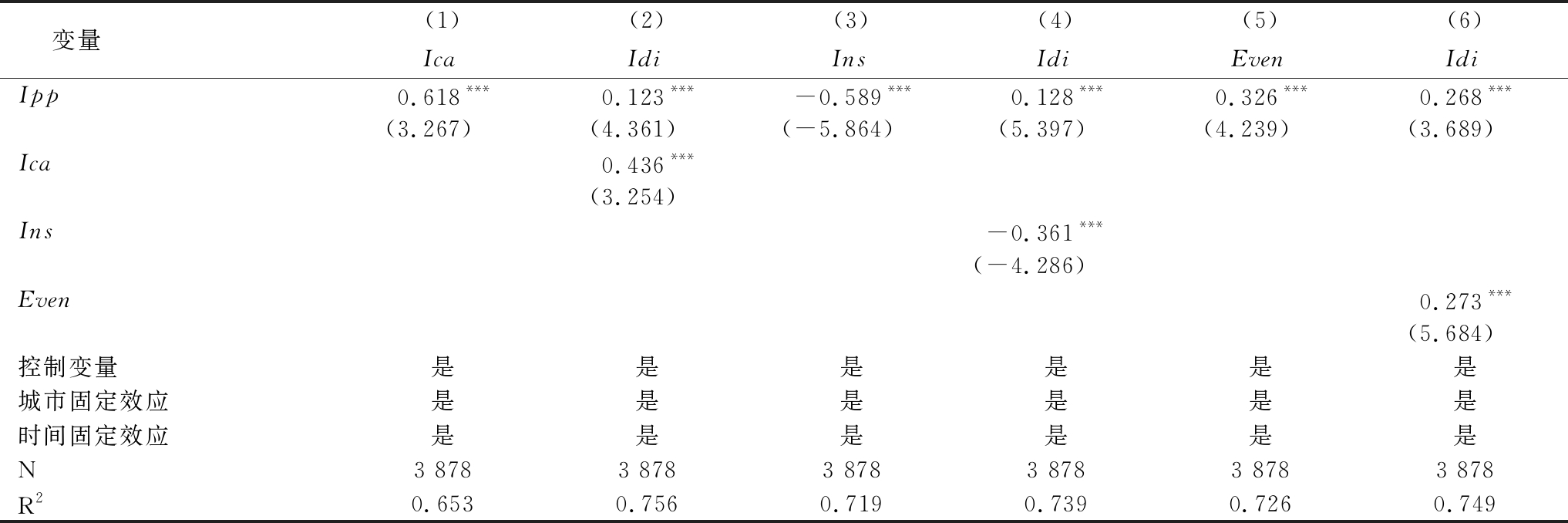

5.1.1 创新资本配置的作用机制

表7列(1)和列(2)为创新资本配置的作用机制检验结果。列(1)显示,知识产权保护能够优化创新资本配置;列(2)为纳入创新资本配置后的回归结果,结果显示,知识产权保护系数和创新资本配置系数均显著为正。由此表明,知识产权保护能够通过优化创新资本配置正向驱动数字产业创新。原因可能在于,地方知识产权保护能够吸引外商直接投资和国内创新资本集聚,进而为数字产业创新提供更多资金支持,赋能数字产业创新发展。

表7 中介作用机制检验结果

Table 7 Test results of the mediating mechanism

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)IcaIdiInsIdiEvenIdiIpp0.618***0.123***-0.589***0.128***0.326***0.268***(3.267)(4.361)(-5.864)(5.397)(4.239)(3.689)Ica0.436***(3.254)Ins-0.361***(-4.286)Even0.273***(5.684)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是N3 8783 8783 8783 8783 8783 878R20.6530.7560.7190.7390.7260.749

5.1.2 信息披露成本的作用机制

表7列(3)和列(4)主要检验信息披露成本的作用机制。检验步骤同上,列(3)中,知识产权保护系数在1%水平上显著为负,表明知识产权保护能够显著降低信息披露成本。列(4)中,知识产权保护系数和信息披露成本系数均在1%水平上显著,表明知识产权保护能够通过降低信息披露成本赋能数字产业创新。原因可能在于,随着知识产权保护水平提升,各地区通过强化数字企业信息披露意愿,破解数字产业创新过程中信息获取难的问题,从而推动数字产业创新发展。

5.1.3 自主研发环境的作用机制

表7列(5)和列(6)为自主研发环境的作用机制检验结果。列(5)显示,知识产权保护能够优化自主研发环境。列(6)表明,知识产权保护系数和自主研发环境系数均显著为正,表明知识产权保护可以通过营造良好的自主研发环境正向赋能数字产业创新。原因可能在于,在提高知识产权保护水平后,各地区能够为创新主体提供良好的自主创新与研发环境,激发企业自主研发积极性,从而对数字产业创新产生积极影响。

综上所述,假设H2得证。换言之,知识产权保护能够通过优化创新资本配置、降低信息披露成本和改善自主研发环境3个作用渠道赋能数字产业创新。

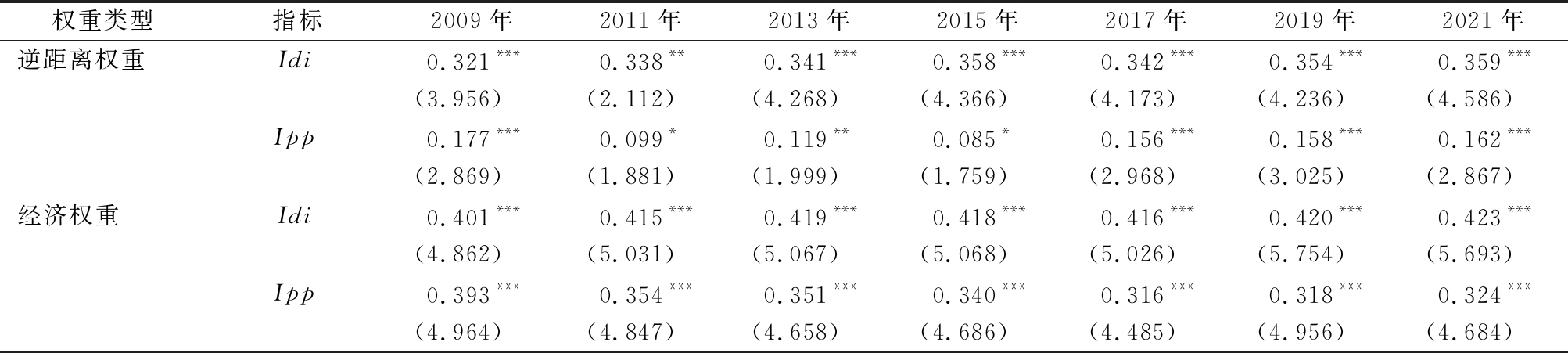

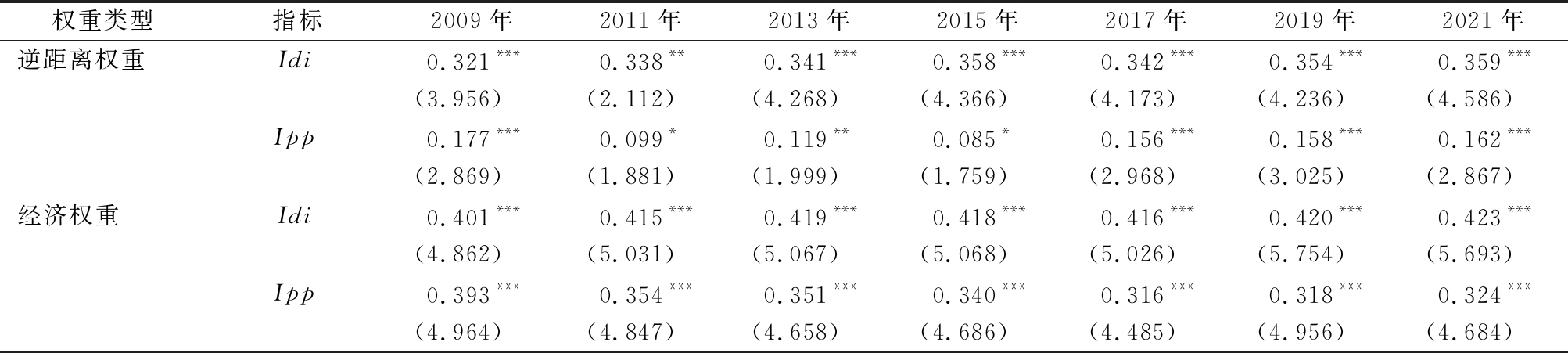

5.2 空间溢出效应检验

本文借助逆距离权重和经济权重矩阵测算知识产权保护和数字产业创新指数,验证二者空间关联性(见表8)。由表8结果可知,两种权重矩阵下,知识产权保护与数字产业创新均表现为显著空间集聚特征,特别是在经济权重下空间集聚特征更为显著。这在一定程度上说明,二者与经济发展之间具有较高的空间一致性。因此,在检验知识产权保护与数字产业创新关系时,需要全面考虑空间因素的影响。

表8 知识产权保护与数字产业创新指数

Table 8 Indexes of intellectual property protection and digital industry innovation

权重类型指标2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年逆距离权重Idi0.321***0.338**0.341***0.358***0.342***0.354***0.359***(3.956)(2.112)(4.268)(4.366)(4.173)(4.236)(4.586)Ipp0.177***0.099*0.119**0.085*0.156***0.158***0.162***(2.869)(1.881)(1.999)(1.759)(2.968)(3.025)(2.867)经济权重Idi0.401***0.415***0.419***0.418***0.416***0.420***0.423***(4.862)(5.031)(5.067)(5.068)(5.026)(5.754)(5.693)Ipp0.393***0.354***0.351***0.340***0.316***0.318***0.324***(4.964)(4.847)(4.658)(4.686)(4.485)(4.956)(4.684)

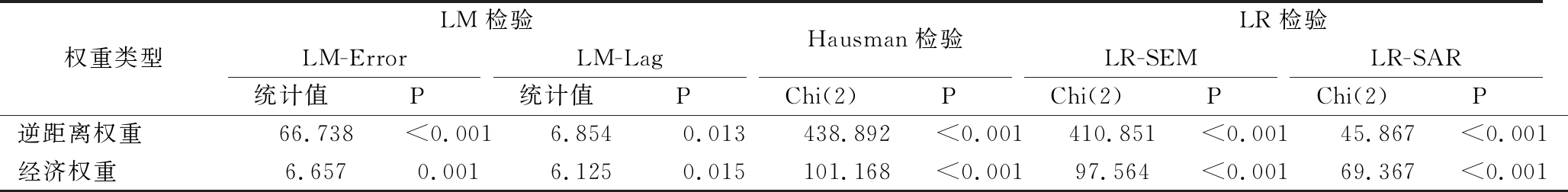

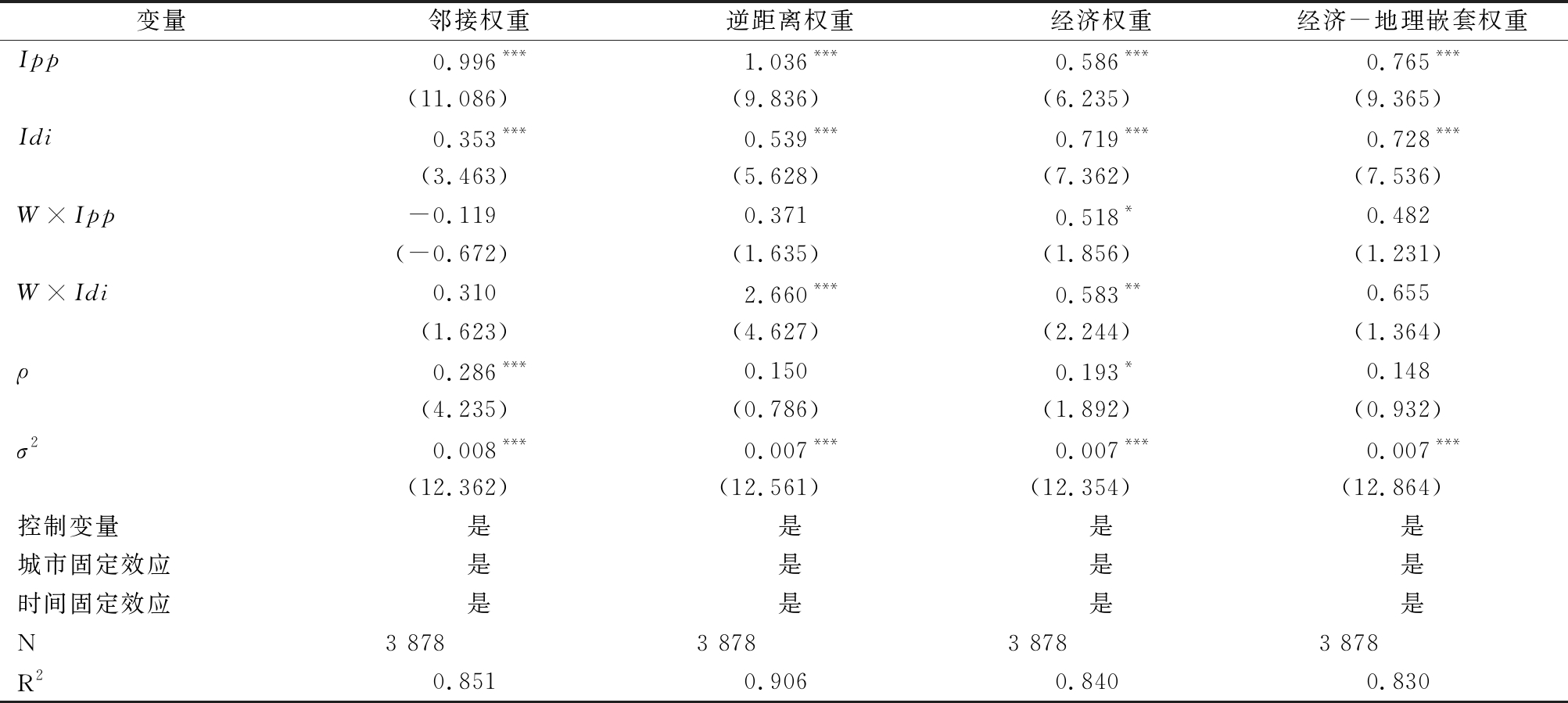

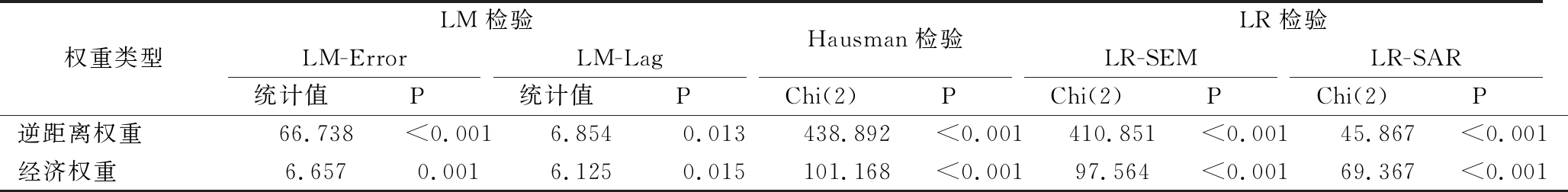

本文采用逆距离权重、经济权重对知识产权保护与数字产业创新的关系进行LM、Hausman以及LR检验。首先,借助LM检验判定各变量在空间上的分布特征。若LM-Error和LM-Lag检验结果均否定原假设,则表明两个经济指标存在一定的时间延迟或空间偏差。基于此,本文采用SDM模型对上述两种效应进行综合评价。其次,利用豪斯曼检验判定是否存在固定或随机效应。豪斯曼检验结果显示,应选择固定效应模型。在此基础上,根据LR检验结果及AIC标准从3种固定效应模型中选取一个进行检验。最后,利用LR检验判定SDM模型是否会退化至SEM模型或SAR模型。结果表明,LR-SEM与LR-SAR检验结果均不满足原假设,且SDM模型不会退化至SEM模型或SAR模型,故本文使用SDM模型进行检验(见表9)。

表9 空间分析检验结果

Table 9 Spatial analysis test results

权重类型LM检验LM-Error统计值PLM-Lag统计值PHausman检验Chi(2)PLR检验LR-SEMChi(2)PLR-SARChi(2)P逆距离权重66.738<0.0016.8540.013438.892<0.001410.851<0.00145.867<0.001经济权重6.6570.0016.1250.015101.168<0.00197.564<0.00169.367<0.001

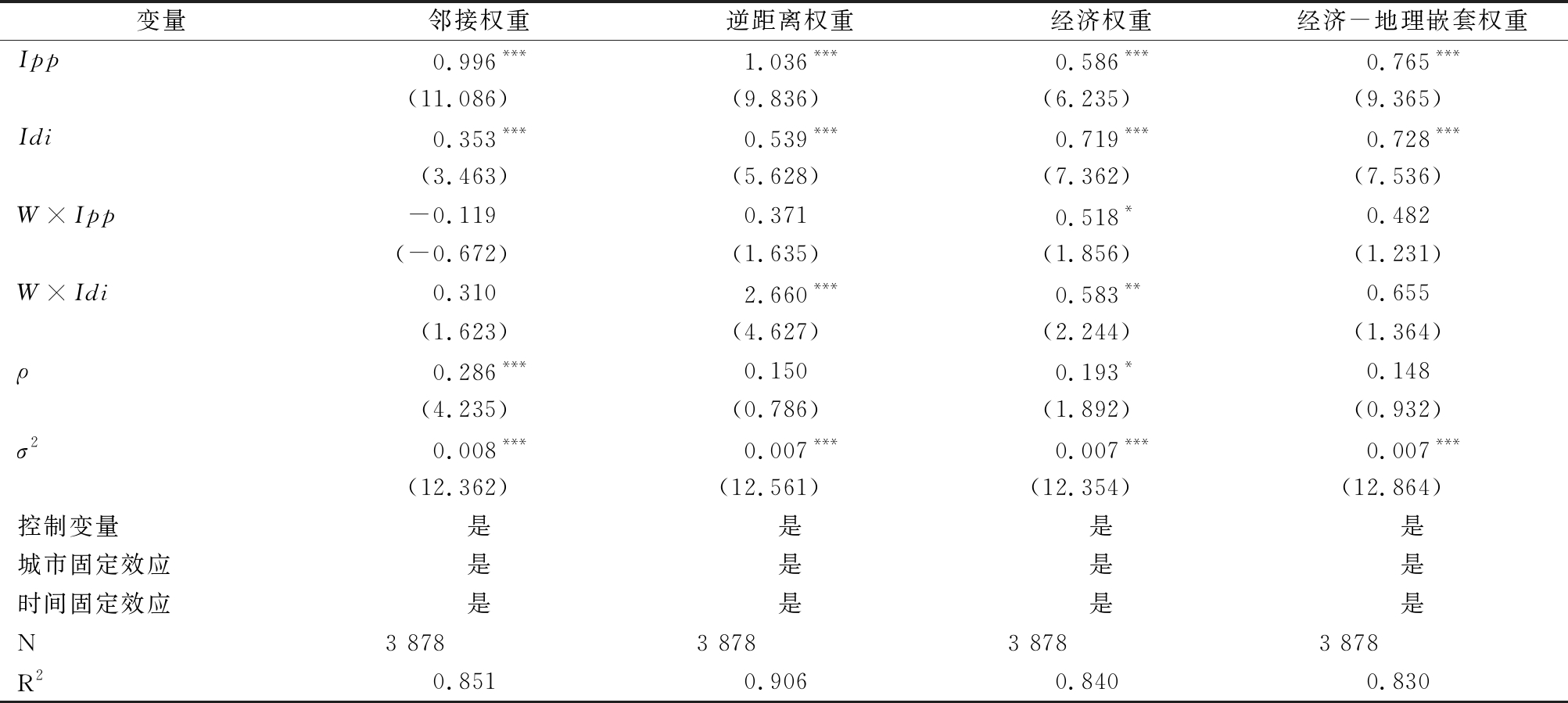

本文以邻接权重、逆距离权重、经济权重和经济—地理嵌套权重4种权重矩阵为基础,检验知识产权保护对数字产业创新的空间溢出效应。表10为4种加权矩阵下的SDM估计结果。由表10可知,在邻接权重和逆距离权重下,知识产权保护空间项系数均不显著,表明不存在空间溢出效应。在经济—地理嵌套权重下,知识产权保护空间项系数显著为正,说明存在空间外溢效应。在经济权重下,知识产权保护空间项系数显著为正,说明知识产权保护能够赋能经济水平相近城市数字产业创新。综上所述,知识产权保护对数字产业创新的空间溢出效应主要发生在经济水平相近的城市间。

表10 空间杜宾模型计量结果

Table 10 Measurement results of spatial Durbin model

变量邻接权重逆距离权重经济权重经济-地理嵌套权重Ipp0.996***1.036***0.586***0.765***(11.086)(9.836)(6.235)(9.365)Idi0.353***0.539***0.719***0.728***(3.463)(5.628)(7.362)(7.536)W×Ipp-0.1190.3710.518*0.482(-0.672)(1.635)(1.856)(1.231)W×Idi0.3102.660***0.583**0.655(1.623)(4.627)(2.244)(1.364)ρ0.286***0.1500.193*0.148(4.235)(0.786)(1.892)(0.932)σ20.008***0.007***0.007***0.007***(12.362)(12.561)(12.354)(12.864)控制变量是是是是城市固定效应是是是是时间固定效应是是是是N3 8783 8783 8783 878R20.8510.9060.8400.830

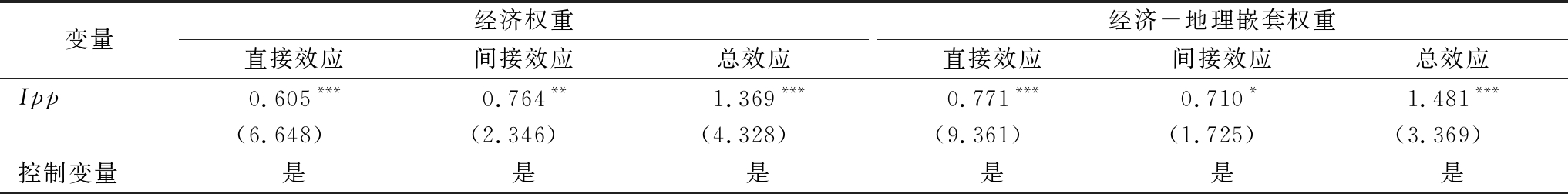

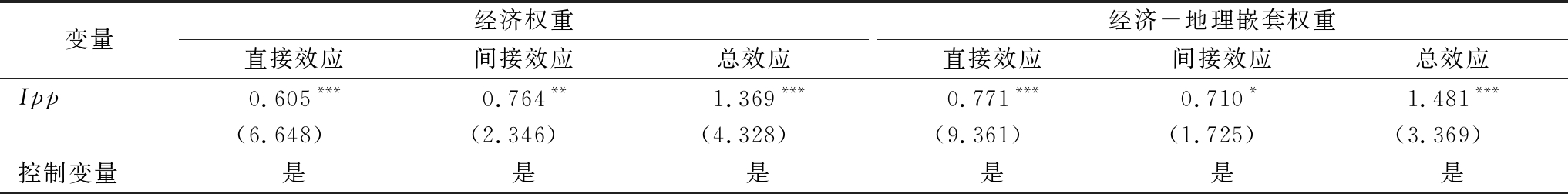

不可忽视的是,采用SDM模型检验得到的知识产权保护空间交互项系数并不能完全表征知识产权保护对数字产业创新的空间溢出效应。为解决这一问题,本文通过偏微分方法分解知识产权保护对数字产业创新的影响效应,即直接效应与间接效应。其中,直接效应表示知识产权保护对本地区数字产业创新的赋能效应,间接效应代表知识产权保护对相邻地区数字产业创新的空间溢出效应(见表11)。由表11可知,无论是在经济权重下还是在经济—地理嵌套权重下,知识产权保护的直接效应和间接效应均显著为正。由此可见,知识产权保护对数字产业创新具有显著正向空间溢出效应,证实本文假设H3。上述结果产生的原因在于,知识产权保护水平较高地区能够通过知识溢出效应为邻近地区提供数字产业创新成果和经验,推动周边地区加速数字科技创新成果转化,进而推动本地区与邻近地区数字产业创新发展。

表11 空间效应分解结果

Table 11 Decomposition results of spatial effects

变量经济权重直接效应间接效应总效应经济-地理嵌套权重直接效应间接效应总效应Ipp0.605***0.764**1.369***0.771***0.710*1.481***(6.648)(2.346)(4.328)(9.361)(1.725)(3.369)控制变量是是是是是是

6 结语

6.1 研究结论

本文从理论层面诠释知识产权保护对数字产业创新的影响机制,基于中国2009—2022年277个地级市面板数据,运用中介效应模型与空间杜宾模型实证检验知识产权保护对数字产业创新的影响以及空间效应,得到以下主要结论:

(1)知识产权保护能够促进数字产业创新,这一结论经过外生冲击检验、安慰剂检验、工具变量法等检验后依然成立。

(2)异质性检验结果显示,知识产权保护对大规模城市、小规模城市数字产业创新的影响均显著为正,但大规模城市知识产权保护系数明显大于小规模城市。

(3)传导机制检验结果表明,知识产权保护可以通过优化创新资本配置、降低信息披露成本、营造良好自主研发环境3种途径赋能数字产业创新。

(4)空间溢出效应检验结果表明,知识产权保护与数字产业创新均表现出显著空间集聚特征,且知识产权保护不仅能够正向赋能本地区数字产业创新,而且对邻近地区数字产业创新产生空间溢出效应。

6.2 对策建议

(1)加快建设知识产权保护体系。知识产权保护能够正向赋能数字产业创新,各地区应加快完善知识产权保护体系,为推动数字产业创新发展提供有力支持。一是完善数据知识产权保护制度,构建数据知识产权公共存证和登记平台,加大商标使用行为检查与专利真实性监督力度,为数字产业创新发展营造良好的制度环境。二是建设国家级知识产权保护中心,借助督导检查反馈机制开展知识产权保护执行情况检查工作情况,充分发挥知识产权保护对数字产业创新的赋能效应。三是持续强化知识产权保护示范区建设,加强政策引导、业务指导、资金人才支持和跟踪管理,明确任务清单和责任主体,为推进数字产业创新提供有力支撑。

(2)完善科技金融创新生态。传导机制检验结果证实,知识产权保护可以通过优化创新资本配置赋能数字产业创新。因此,各地区应完善科技金融创新生态,促进科技成果转化,加速推进数字产业创新发展。一是构建完善的科技企业信用评价体系,鼓励金融机构与创业投资、股权投资等机构加强“债权+股权”跨界联动,发挥知识产权等无形资产价值,满足数字产业创新发展融资需求。二是设立服务于数字产业科技成果转化的科创专业银行,推动金融机构构建科创贷款中心、科技金融服务中心等特色机构,搭建金融支持创新发展服务联盟、重大创新平台、领军企业创新联合体,从而为数字产业创新发展提供金融支持。三是鼓励银行机构开发科技信贷产品,优化业务流程和管理模式,进一步开展投贷联动试点,为数字产业设立专项信贷产品,赋能数字产业创新发展。

(3)打造数字产业创新引领型城市。异质性检验结果表明,知识产权保护对大规模城市数字产业创新具有显著促进作用。因此,各地应立足自身发展特色,探索利用数字产业创新引领型城市建设。小规模城市应联合周边资源禀赋及网络基础资源丰富的其它城市,共同建设满足市场需求的新型数据中心,对接“东数西算”战略,推动城市基础设施5G化改造,加快数字产业创新引领型城市建设。大规模城市应加强6G领域研发创新,畅通数据要素流通交易链网,优先推出一批元宇宙示范应用项目和示范基地,在数字产业创新发展过程中拓展数字孪生、人工智能等数字应用领域,打造数产融合的国际样本城市。

6.3 不足与展望

本文存在以下不足之处:第一,知识产权保护内涵与特点较为丰富,本研究仅从司法保护、行政保护和保护效果维度构建知识产权保护综合评价指标体系,未来可以考虑知识产权保护在产业方面的相关指标,以全面揭示知识产权保护对数字产业创新的影响机制。第二,本研究采用中国内地277个地级市数据展开实证分析,未来可以将不同类别数字产业作为研究对象,进一步丰富知识产权保护赋能数字产业创新研究成果。

参考文献:

[1] 戚聿东,杜博,叶胜然.知识产权与技术标准协同驱动数字产业创新:机理与路径[J].中国工业经济,2022,40(8):5-24.

[2] 严思屏,郭以恒,于艺楠.政府研发补贴对高技术产业创新产出的影响研究[J].亚太经济,2023,40(4):120-129.

[3] 廖直东,李威.创新型省份建设促进了产业创新成果转化吗——来自创新型省份建设试点准自然实验的证据[J].产业经济评论,2023,11(2):134-149.

[4] 程龙,唐恒,孙莹琳.国家自主创新示范区与区域产业创新要素匹配[J].科学管理研究,2023,41(6):70-79.

[5] 曹华莹.技术市场厚度对数字产业创新创业的影响[J].技术经济与管理研究,2023,44(5):10-15.

[6] 张学超.政府引导基金可提升数字产业创新效率吗[J].中国流通经济,2023,37(10):79-89.

[7] 戚聿东,朱正浩.需求侧视角下技术标准化推进数字产业创新的机制与路径探索[J].经济科学,2023,45(4):63-84.

[8] 郭爱君,雷中豪.加强知识产权保护能否促进我国产业结构转型升级[J].中国地质大学学报(社会科学版),2021,21(6):104-118.

[9] 司玉静,曹薇,赵伟.知识产权保护赋能数字经济发展的实证检验——基于区域创新的中介效应[J].金融与经济,2022,43(5):62-71.

[10] 吕鲲,潘均柏,李北伟.知识产权保护、政府生态文明建设注意力与区域创新流——来自30个省域的证据[J].科技进步与对策,2023,40(19):44-54.

[11] 王伟,卢玉华.知识产权保护对数字产业创新效率的影响[J].工业技术经济,2024,43(1):64-72.

[12] 陈永昌,孙鹏博,王宏鸣.知识产权保护政策能否推动企业开放式创新——以国家知识产权示范城市政策为准实验的经验研究[J].经济与管理研究,2023,44(4):90-107.

[13] 韦景竹,张乐乐,黄恩姝.知识产权驱动创新发展的作用机理——基于粤港澳大湾区知识产权政策的扎根理论研究[J].图书与情报,2021,42(4):63-74.

[14] 何丽敏,刘海波,张亚峰.知识产权保护与经济水平对技术创新的作用机制研究[J].科技进步与对策,2019,36(24):136-142.

[15] 谭玉松,王林辉.知识产权保护、市场化程度与创新要素流动的结构优化效应检验[J].求是学刊,2021,48(4):93-102.

[16] 张高明,边亚静,石可敬,等.数字金融促进经济高质量发展效应与机制研究——基于双创驱动视角[J].经济问题,2024,46(3):69-75.

[17] 杨芳,张海,刘晓荣.数字经济驱动居民消费:作用机制与空间效应[J].地理科学进展,2023,42(5):837-851.

[18] 毛丰付,魏亚飞,胡承晨.政府引导基金与数字产业发展:机制分析与效应检验[J].现代财经(天津财经大学学报),2023,43(4):81-95.

[19] 蒙玉鑫,冉启英,申建良.研发投入、知识产权保护与产业结构合理化[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2021,49(1):1-10.

[20] 肖振红,李炎.知识产权保护、RD投入与区域绿色创新绩效[J].系统管理学报,2022,31(2):374-383.

[21] 王桂梅,程开明,罗雨森.知识产权保护对经济高质量发展的影响效应——基于面板分位数回归模型的实证检验[J].华东经济管理,2021,35(7):66-74.

[22] 蔡欣磊,范从来,林键.区域一体化扩容能否促进高质量发展——基于长三角实践的准自然实验研究[J].经济问题探索,2021,42(2):84-99.

[23] 吴超鹏,金溪.社会资本、企业创新与会计绩效[J].会计研究,2020,41(4):45-57.

[24] 王晓珍,刘珊,陈劲.何种区域创新环境组合能有效提升风电产业创新质量——基于fsQCA的组态分析[J].科技进步与对策,2021,38(15):57-65.

[25] 谭志雄,邱云淑,李后建,等.高铁开通、人才流动对区域创新的影响及作用机制[J].中国人口·资源与环境,2022,32(8):128-139.

[26] 杨欢,尚英仕.“健康中国”建设水平的时空分异与驱动因素研究[J].统计与决策,2023,39(14):57-61.

[27] 徐维祥,周建平,刘程军.数字经济发展对城市碳排放影响的空间效应[J].地理研究,2022,41(1):111-129.

[28] 李巧明,李文军,叶思晖.创意经济、知识产权保护和市场效应:来自中国创意产品贸易的证据[J].产业经济评论,2021,9(1):65-77.

[29] 石丽静,洪俊杰.知识产权保护如何影响企业国际化——来自中国上市公司的经验证据[J].国际贸易问题,2019,45(11):146-158.

[30] 唐绅峰,潘爽,吴文洋.数字经济提升了劳动生产率吗——基于中国城市面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2023,44(7):142-157.

(责任编辑:张 悦)