0 引言

党的二十大报告将“实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列”列入2035年我国总体发展目标。人工智能、物联网、云计算、大数据等数字技术的出现,为技术创新企业转型升级提供了重大机遇。已有研究发现,企业在数字化转型过程中能够利用前沿和颠覆性数字技术重塑生产模式与业务流程,通过获取政府补助[1]、提高市场关注度影响技术创新。“双重套利”和“同群效应”仅能促使企业技术创新“增量”提升,“提质”效应不显著[2]。可见,业界十分关注企业数字化转型过程中技术创新问题的解决。此外,技术创新绩效评价指标涉及多重属性复合,现有测度指标大多为专利授权数量、专利申请数量[3],代表性和说服力有待进一步提高。基于此,本研究认为,需要深入挖掘企业数字化转型过程中的技术创新绩效实现机制,为企业提升竞争优势提供理论指导。

在企业数字化转型过程中,组织战略与动态能力被认为是影响企业技术创新目标实现的关键因素。现有相关研究主要探讨路径依赖或组织韧性能力对创新绩效的影响,对两者协同效应如何促进企业创新绩效提升这一问题关注不足。例如,现有研究通常探讨知识依赖[4-5]、技术锁定[6]、技术路径依赖度等因素的锁定效应,以及组织韧性在学习[7]、资源基础[8]、竞争战略中的中介效应。有学者呼吁,应关注战略资源和能力共享、优化及动态调整对企业目标的协同影响(王凤彬和杨京雨,2024)。

少量文献探讨了数字化战略与动态能力的协同作用,例如部分学者基于组织韧性视角,探究数字化服务战略、组织韧性与企业绩效的关系。但需要指出的是,基于匹配差异性视角的相关研究仍处于空白(孟韬等,2023)。事实上,实现企业技术创新绩效目标不仅要考虑战略顶层设计,而且需要将其与动态能力相匹配。路径依赖战略可以决定企业资源配置、组织架构和运营模式,进一步影响组织韧性能力。作为推动企业变革与创新的重要力量,组织韧性能力反映企业能否依据特有资源和能力确保战略实施。两者协同匹配,共同作用于企业技术创新绩效。然而,现有研究对此类问题未进行解答。此外,不同路径依赖战略与组织韧性能力匹配组合如何影响企业技术创新绩效这一问题也值得进一步讨论。

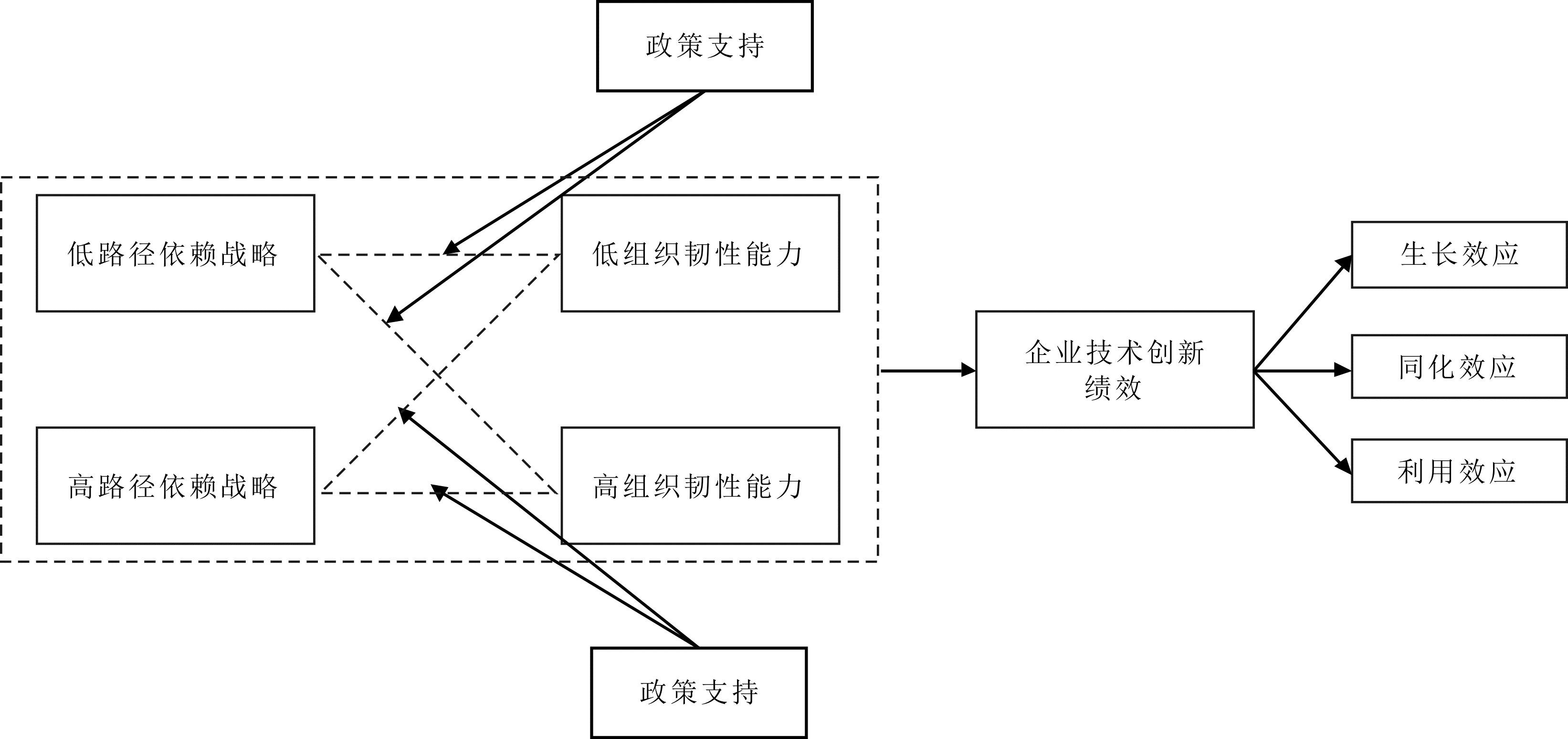

基于此,本文响应解学梅等(2022)的研究呼吁,强调从生长效应(市场份额、销售额、净利润等的增长)、同化效应(外部资源对自身能力的积累)和利用效应(产品、技术、服务的改进或创新)3个层面衡量企业技术创新绩效,根据路径依赖战略与组织韧性能力水平差异,探讨低路径依赖战略—低组织韧性能力、高路径依赖战略—高组织韧性能力、低路径依赖战略—高组织韧性能力、高路径依赖战略—低组织韧性能力4种匹配情景对企业技术创新绩效的影响,同时检验外界环境变量政策支持在不同匹配情景下的调节效应。

本文的研究贡献如下:第一,进一步明晰技术创新绩效中生长效应、同化效应和利用效应的内涵与特征,解决传统技术创新理论在数字化转型情境中解释力不足的问题。第二,与现有研究相比,本文构建二维四象限组合矩阵,探讨不同匹配组合对企业技术创新绩效的影响,以期为数字化转型背景下路径依赖战略与动态能力研究提供新的视角。第三,探讨高水平政策支持对战略与能力不同匹配组合影响企业技术创新绩效过程中的边界效应,在“政策支持”“创新驱动”“能力支撑”3个相对独立领域之间建立联系,同时为企业实现技术创新绩效目标提供理论启示。

1 理论基础与研究假设

在企业管理中,战略构型理论是指组织内外部环境匹配以及内部各构成要素系统拟合达到稳定状态时所具备的战略属性,旨在探讨企业如何通过战略调整和变革合理配置内部资源与能力,从而实现可持续发展(Ketchen等,1997)。动态能力理论最早由Teece等(1997)提出,强调企业不仅需要拥有静态资源,还需要具备动态识别、获取、整合以及重构现有资源的能力。朱秀梅等(2022)基于战略构型理论、动态能力理论探讨了数字化转型战略与能力对产品服务系统的影响。不难看出,上述两个理论为企业创新发展提供了有效战略分析和决策工具。

结合本文研究内容,路径依赖战略促使企业生产方法及惯例呈现不可逆转的自我强化趋势,为企业创造潜在价值的同时,也可能成为制约其适应性变革和持续成长的因素。企业数字化转型离不开组织韧性,但过度的韧性容易导致组织僵化并损害企业创新能力。因此,企业如何合理配置战略和能力以实现技术创新目标?亟需学者们基于战略构型理论和动态能力理论作出解答。

借鉴解学梅等(2022)的研究成果,本文从生长效应、同化效应及利用效应3个维度衡量企业技术创新绩效。其中,技术创新生长效应是指企业通过技术创新生态系统的资源互补效应,依靠专业化分工获得市场份额、销售额和净利润;同化效应是指企业借助外部资源积累自身能力;利用效应是指企业产品、技术、服务的改进或创新等。

1.1 匹配一致情景下路径依赖战略与组织韧性能力匹配对技术创新绩效的影响

1.1.1 生长效应

在高路径依赖战略—高组织韧性能力匹配情景下,部分企业积极实施路径依赖战略,即延续以往价值主张、文化及管理决策等,能够在降低创新失败风险的同时,获得持续稳定的经济收益。借助高组织韧性能力,企业对外界复杂环境变化更加敏锐,有信心应对突发事件带来的不利影响,持续深耕主营产品和服务。在低路径依赖—低组织韧性能力匹配情景下,企业会对商业模式和业务流程进行大规模变革。较低的组织韧性能力导致企业在变革过程中既无法有效应对内部创新不确定性问题(故障、质量问题),或自然灾害、经济危机等外部冲击,也无法尽快从冲击中恢复,导致企业财务和运营绩效受到严重影响。由此,本文提出以下假设:

H1:在匹配一致情景下,高路径依赖战略—高组织韧性能力匹配程度越高,企业技术创新生长效应越强。

1.1.2 同化效应

在高路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,尽管高组织韧性能力有助于企业抵御环境冲击并尽快恢复正常运转,但长期实施路径依赖战略会导致企业倾向于维持现状,不愿意接受新事物。此情景下,组织韧性能力无法有效发挥作用。与之相比,在低路径依赖—低组织韧性能力匹配情景下,企业倾向于转变固有思维,愿意通过学习、获取、创造及分享等途径将积累的异质性知识嵌入于组织惯例中,促使组织惯例持续改进与演化。尽管较低的组织韧性能力会一定程度上削弱企业应对知识体系变革对的冲击,但多元化知识和外部经验能够减缓冲击和不确定性风险带来的负面影响,故技术创新同化效应显著。

H2:在匹配一致情景下,低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配程度越高,企业技术创新同化效应越强。

1.1.3 利用效应

在高路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,员工具备较强的技术惯性与行为惯性,会对创新变革行为表现出较强的抵触(Mikalef等,2018)。此情景下,员工思维模式固化,企业技术创新和服务发展受阻。与之相比,在低路径依赖—低组织韧性能力匹配情景下,企业从传统产品导向价值主张转变为注重用户需求的服务价值主张,并通过收集用户数据等途径满足顾客需求。然而,在创新过程中,较低的组织韧性能力导致企业无法有效应对复杂环境变化带来的冲击,一定程度上不利于企业在技术创新和服务方面的绩效表现。由此,本文提出以下假设:

H3:在匹配一致情景下,低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配程度越高,企业技术创新利用效应越强。

1.2 匹配不一致情景下路径依赖战略与组织韧性能力匹配对企业技术创新绩效的影响

1.2.1 生长效应

在低路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,企业能够对商业模式、流程和组织结构进行数字化变革,从而实现价值创造。同时,数字技术能够赋予产品科技属性,促使产品生产朝智能化和个性化方向发展,增加附加价值和衍生价值,进而为企业带来超额经济利润。此外,科技沉淀和数字要素汇聚能够推动技术持续迭代创新,从而实现价值创造攀升[9]。高组织韧性能力有利于企业在数字化转型前感知变革风险,并通过资源管理降低风险成本。在数字化变革过程中,企业可以针对外部冲击优化资源配置,减少决策失误与资源浪费,增强自身对新市场和技术的适应能力,从而提升经营绩效。由此,本文提出以下假设:

H4:在匹配不一致情景下,低路径依赖—高组织韧性能力匹配差异程度越高,企业技术创新生长效应越强。

1.2.2 同化效应

在低路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,企业会表现出较弱的行为惯性和知识惯性,倾向于通过交流、共享获取独特资源。同时,高组织韧性能力可赋予企业较强的资源灵活性、可转换性和可塑造性,有助于企业提高学习能力和适应能力以应对变革过程中的不确定性风险[10]。此外,在经历挫折、危机后,企业通过积累经验夯实韧性资源基础,构建长期韧性,从而提升感知、预测和学习能力[11]。由此,本文提出以下假设:

H5:在匹配不一致情景下,低路径依赖—高组织韧性能力匹配差异程度越高,企业技术创新同化效应越强。

1.2.3 利用效应

低水平路径依赖战略情景下,企业会表现出较弱的认知惯性和技术惯性。数字时代背景下,企业具有较强的变革意愿和服务意识。借助组织韧性能力,企业可以将获取的全周期用户大数据转化为具有操作价值的洞察力。两者匹配组合能够促使企业不断迭代现有产品功能属性,开发出具有新颖性和独特性的产品。由此,企业技术创新利用效应增强。由此,本文提出以下假设:

H6:在匹配不一致情景下,低路径依赖—高组织韧性能力匹配差异程度越高,企业技术创新利用效应越强。

1.3 高水平政策支持条件下路径依赖战略与组织韧性能力一致性匹配对企业技术创新绩效的影响

1.3.1 生长效应

在低路径依赖—低组织韧性匹配情景下,较大的创新政策支持力度能够有效释放产业调整和市场需求信号,引导企业积极从事创新活动,并承担因探索、调整与改进创新方向产生的试错成本(Azoulay等,2019)。此外,即使组织韧性能力较低,较大的政策支持力度有助于企业解决融资约束问题,一定程度上恢复研发和创新活动,从而改善盈利状况。由此,本文提出以下假设:

H7:在高水平政策支持下,当企业具备低水平组织韧性能力并实施低水平路径依赖战略时,企业技术创新生长效应更显著。

1.3.2 同化效应

知识惯性是企业路径依赖的重要表现形式。有学者指出,知识惯性在企业知识整合和产品开发过程中发挥破坏作用[12];也有学者强调,知识惯性会抑制企业信息搜索与学习能力(Fang等,2011)。因此,在低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配情景下,外部关系不断拓展,企业对政策支持、市场、技术等知识更新较为敏感,能够有效避免使用陈旧学习方法与理解模式学习异质性知识,进而提升知识吸收效率,强化同化效应。由此,本文提出以下假设:

H8:在高水平政策支持下,当企业具备低水平组织韧性能力并实施低水平路径依赖战略时,企业技术创新同化效应更显著。

1.3.3 利用效应

在低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配情景下,较大的创新政策支持力度有利于企业构建融洽的政商关系,能够有效缓解供需不匹配与信息偏差等问题,生产新产品以满足市场需求,从而产生规模效应[13]。此背景下,企业更容易实施创新行为,并按照政府调控目标进行生产经营活动,将更多资源投向创新活动,促进技术创新成果转化,从而提升技术创新水平。由此,本文提出以下假设:

H9:在高水平政策支持下,当企业具备较低水平组织韧性能力并实施较低水平路径依赖战略时,企业技术创新利用效应更显著。

1.4 高水平政策支持条件下路径依赖战略与组织韧性能力不一致匹配对企业技术创新绩效的影响

1.4.1 生长效应

在低路径依赖—高组织韧性匹配情景下,当政府给予企业高水平政策支持时,企业可依托国家或地方平台加强技术研发和产业化,加快自身技术产品迭代。同时,较强的组织韧性能力有助于企业抵御创新风险,降低风险成本。此外,政策支持能够为企业带来隐性声誉,有利于企业加强与外部网络主体创新合作,从而创造经济收益。由此,本文提出以下假设:

H10:在高水平政策支持下,当企业具备较高水平组织韧性能力并实施较低水平路径依赖战略时,企业技术创新生长效应更显著。

1.4.2 同化效应

在低路径依赖—高组织韧性匹配情景下,当政策支持力度较大时,企业能够建立良好的政商关系。政府可以通过整合技术创新产品前期研发与试制的关键参与者、激活利益相关者资源和知识,促进新产品制造、新工艺实施等专业性技术知识,以及市场、政策等非技术知识在企业间流动,避免企业陷入“闭门造车”的困境。此外,政策支持有助于企业深入了解技术发展趋势、应用需求和国际创新竞争态势,并通过政策性资源转化加强个体能力建设(例如整合打造企业精英团队),从而强化企业技术创新同化效应。由此,本文提出以下假设:

H11:在高水平政策支持下,当企业具备较高水平组织韧性能力并实施较低水平路径依赖战略时,企业技术创新同化效应更显著。

1.4.3 利用效应

在低路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,高水平政策支持能够增加企业对创新成功的预期,一定程度上提高企业对创新失败的容忍度[14],从而有助于企业感知创新机会并积极实施创新行为。此外,政策支持能够提高企业技术合法性以及公众对创新产品的接受度,从而降低技术创新成果转化过程中面临的不确定性风险。在低路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,没有成熟范式约束,企业更容易接受和适应技术变革的冲击,有机会率先进入新的技术创新轨道实现关键核心技术突破,或创造另一个技术创新轨道以突破技术瓶颈[15],从而强化企业技术创新利用效应。由此,本文提出以下假设:

H12:在高水平政策支持下,当企业具备较高水平的组织韧性能力并实施较低水平路径依赖战略时,企业技术创新利用效应更显著。

本文构建研究框架如图1所示。

2 研究方法

2.1 样本与数据采集

本文样本数据来源如下:一是根据中国国家统计局《统计上划分信息相关产业暂行规定》和《数字化转型指数报告2022》筛选出430多家高新技术企业,借助企业查询平台获取企业联系信息,在征得负责人同意后,发放调研问卷。二是依托校友关系和行业协会向企业发放调研问卷。被调研者为企业中从事数字化转型业务的中高层管理者。为提高问卷的准确性,在发放正式问卷前,研究团队从样本企业中选取20家企业进行预调研,依据调研结果完善问卷题项,在征求专家意见后,形成最终问卷。

本研究采用两阶段问卷调研方式,调研时间为2022年9月至2023年4月,历时7个月,两次调研时间间隔为3个月。第一阶段,为确保调研的保密性,先对受访企业说明调研背景并对受访管理人员进行编号,给370家技术创新企业发放人口统计学问卷和自变量问卷,剔除与人口统计学信息明显不符且有错漏的无效问卷,获得365组有效数据。第二阶段,以同样方式将对应编号发放给企业高层管理者,收集因变量数据,回收362份问卷。通过问卷筛选并对收回数据进行人员编号匹配,最终获取有效问卷331份。

2.2 变量测量

本文采用Likert-7点量表,使用逆向翻译法对问卷表达方式进行修正。其中,1~7分表示“强烈不同意”到“完全同意”。

2.2.1 解释变量:路径依赖与组织韧性

借鉴王向阳等(2011)的研究成果,本文从结构依赖、竞争依赖、文化依赖3个方面衡量路径依赖,包括“目前企业组织结构受到已有经验的影响”等9个题项。

参考Parker等[16]、Ambulkar等[17]的研究成果,组织韧性测量量表包括“我们公司能够应对内外界环境冲突事件带来的变化”等4个题项。

2.2.2 被解释变量

借鉴解学梅等学者(2022)的研究成果,本文从生长效应、同化效应、利用效应3个维度对技术创新绩效进行测度。参考杨娟等[18]的研究成果,从产品或服务推广及销售额、净利润、市场份额增长4个方面对生长效应进行测量;从知识识别、吸收和整合3个方面对同化效应进行测量[19];从企业技术、产品/服务、管理改进及市场认可度4个方面对利用效应进行测量。

2.2.3 调节变量:政策支持

借鉴周惠平等[20]的研究成果,政策支持测量量表包括财税政策支持和创新环境支持两个维度,题项内容包括“我公司的研发活动获得了较多政府资金支持(如政府补贴、财政拨款等)”。

2.2.4 控制变量

在相关研究中,技术创新绩效受管理者性别、企业规模、成立年限及企业性质等因素影响。因此,有必要对上述变量进行控制。

2.3 分析方法

参考Edwards&Parry[21]的研究成果,本文采用多项式回归与响应面技术方法对理论假设进行验证,构建模型如下:

Z=b0+b1P+b2O+b3P2+b4(P×O)+b5O2+e1

(1)

Z=b0+b1P+b2O+b3P2+b4(P×O)+b5O2+

b6S+b7SP+b8SO+b9SO2+b10S(P×O)+b11SO2+e2

(2)

其中,Z代表结果变量,P代表路径依赖,O代表组织韧性能力,P2代表路径依赖的平方项,P×O代表路径依赖与组织韧性能力的乘积项,O2代表组织韧性能力的平方项,S代表政策支持,b0-b11表示回归系数值,e1和e2代表多元回归方程的残差。

本文基于多项式回归系数绘制三维立体响应面,其中,水平轴为P和O轴,纵轴为Z轴。为了克服多重共线性问题的影响,在多项式回归之前,本文对P和O两个解释变量进行中心化处理,之后对驻点、主轴、一致线和不一致线的分析结果进行响应面分析。

3 研究结果分析

3.1 描述性统计分析

受访企业及其管理者的基本信息如下:在高新技术企业管理者中,男性占比较大,且管理者年龄大多介于30~40岁之间。从调研企业情况看,规模介于151~300人的企业数量最多,占比为36.4%。从企业成立年限看,超过10年的企业数量占比为54%。从企业性质看,国有企业、民营和集体企业数量较多。此外,大部分企业位于上海、浙江、广东等经济发达地区,大多从事电信和企业信息传输服务业,整体技术创新水平较高。由此可见,研究结果与既有研究结论基本保持一致。

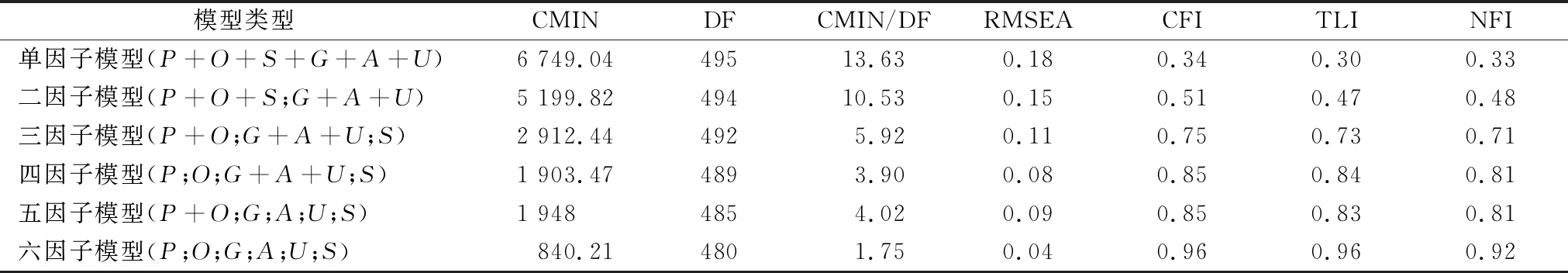

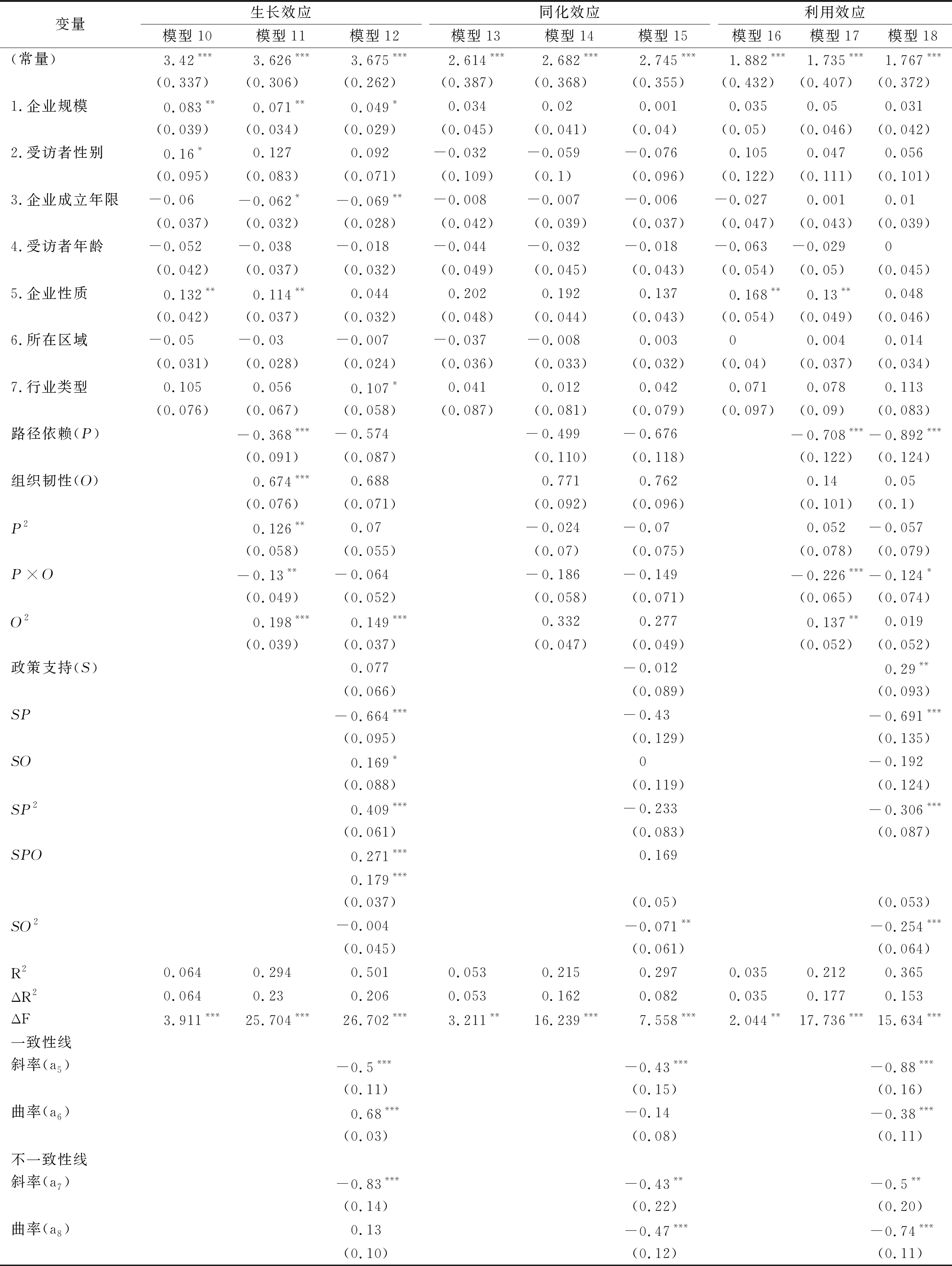

3.2 问卷量表信效度分析

本文利用SPSS22.0和Amos22.0软件进行信效度检验。各变量 Cronbach's α 系数和组合信度CR 值均大于0.7,各变量AVE值均大于0.5,说明量表内部一致性较好,收敛效度和区分效度较高。表1显示,变量间的判别效度较高。对数据进行结构效度分析,六因子模型结果如下:CMIN/DF=1.75<3 ,CFI=0.96,TLI=0.96均大于0.9,符合标准,RMSEA=0.04<0.05。由此表明,所有因子模型中,六因子模型对数据的拟合效果最好。

表1 验证性因子分析结果

Table 1 Confirmatory factor analysis results

模型类型CMINDFCMIN/DFRMSEACFITLI NFI单因子模型(P+O+S+G+A+U)6 749.0449513.630.180.340.300.33二因子模型(P+O+S;G+A+U)5 199.8249410.530.150.510.470.48三因子模型(P+O;G+A+U;S)2 912.444925.920.110.750.730.71四因子模型(P;O;G+A+U;S)1 903.474893.900.080.850.840.81五因子模型(P+O;G;A;U;S)1 9484854.020.090.850.830.81六因子模型(P;O;G;A;U;S)840.214801.750.040.960.960.92

注:P代表路径依赖战略,O代表组织韧性能力,G代表技术创新生长效应,A代表技术创新同化效应,U代表技术创新利用效应,S代表政策支持

3.3 共同方法偏差

本文采用 Harman (1976) 单因素检验方法,其中第一主成分占比为18.75%,小于总变异解释量71.9%,说明本研究不存在严重共同方法偏差问题。

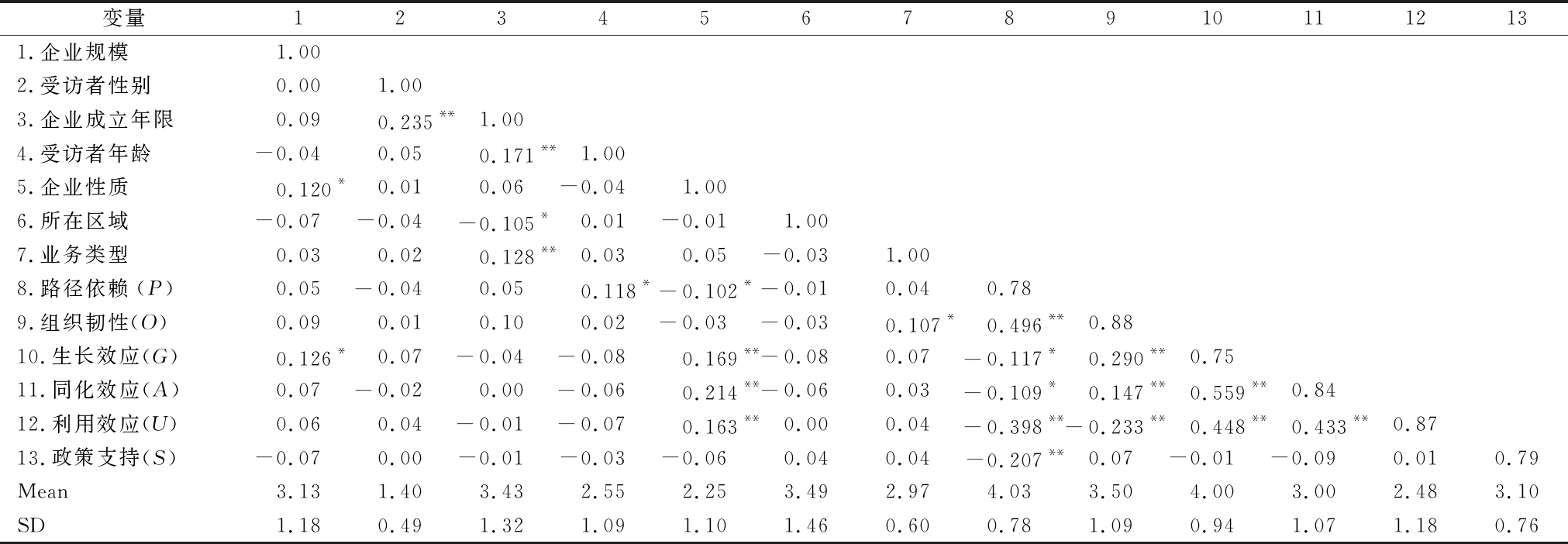

3.4 相关性分析

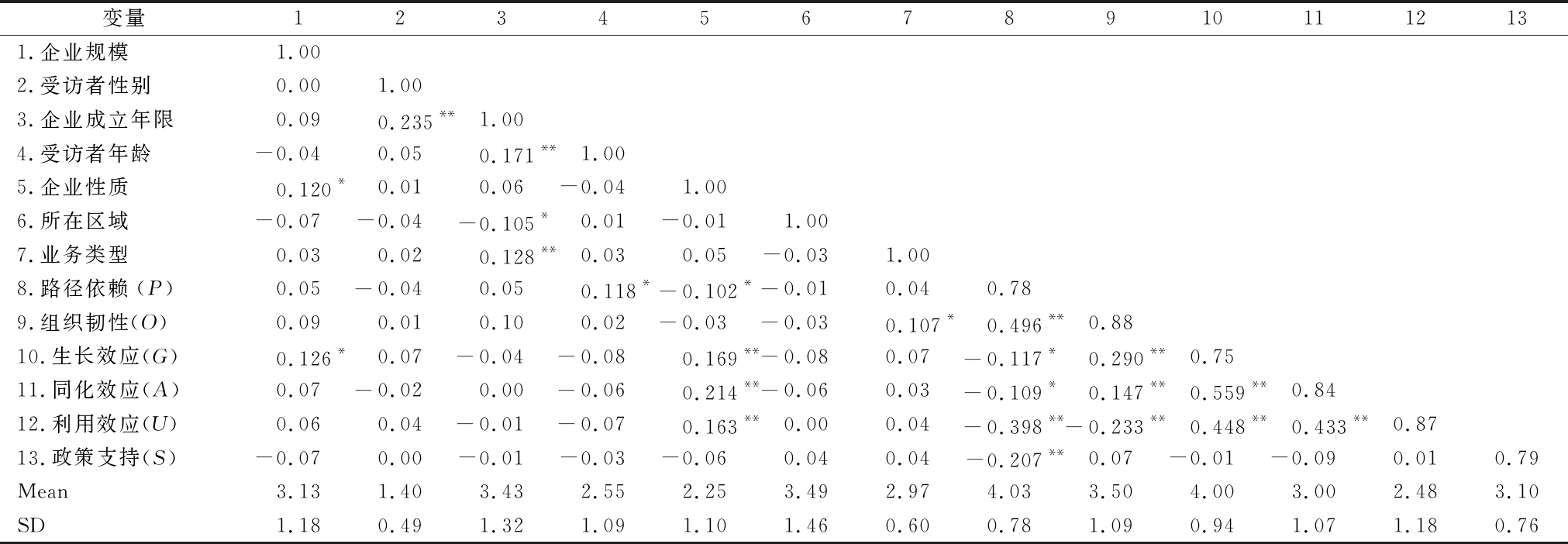

本文控制变量与核心变量相关性分析结果如表2所示。由表2可知,自变量与因变量呈显著相关关系,且相关系数均小于0.7,说明变量间不存在严重多重共线性问题。

表2 变量间相关性分析结果

Table 2 Results of correlation analysis among variables

变量123456789101112131.企业规模1.00 2.受访者性别0.00 1.00 3.企业成立年限0.09 0.235**1.004.受访者年龄-0.040.050.171**1.005.企业性质0.120*0.010.06-0.041.006.所在区域-0.07-0.04-0.105*0.01-0.011.007.业务类型0.030.020.128**0.030.05-0.031.008.路径依赖(P)0.05-0.040.050.118*-0.102*-0.010.040.789.组织韧性(O)0.090.010.100.02-0.03-0.030.107*0.496**0.8810.生长效应(G)0.126*0.07-0.04-0.080.169**-0.080.07-0.117*0.290**0.7511.同化效应(A)0.07-0.020.00-0.060.214**-0.060.03-0.109*0.147**0.559**0.8412.利用效应(U)0.060.04-0.01-0.070.163**0.000.04-0.398**-0.233**0.448**0.433**0.8713.政策支持(S)-0.070.00-0.01-0.03-0.060.040.04-0.207**0.07-0.01-0.090.010.79Mean3.131.403.43 2.55 2.25 3.49 2.97 4.03 3.50 4.00 3.00 2.48 3.10 SD1.18 0.49 1.32 1.09 1.10 1.46 0.60 0.78 1.09 0.94 1.07 1.18 0.76

注:*表示在 0.05 级别(双尾),相关性显著;**表示在 0.01 级别(双尾),相关性显著

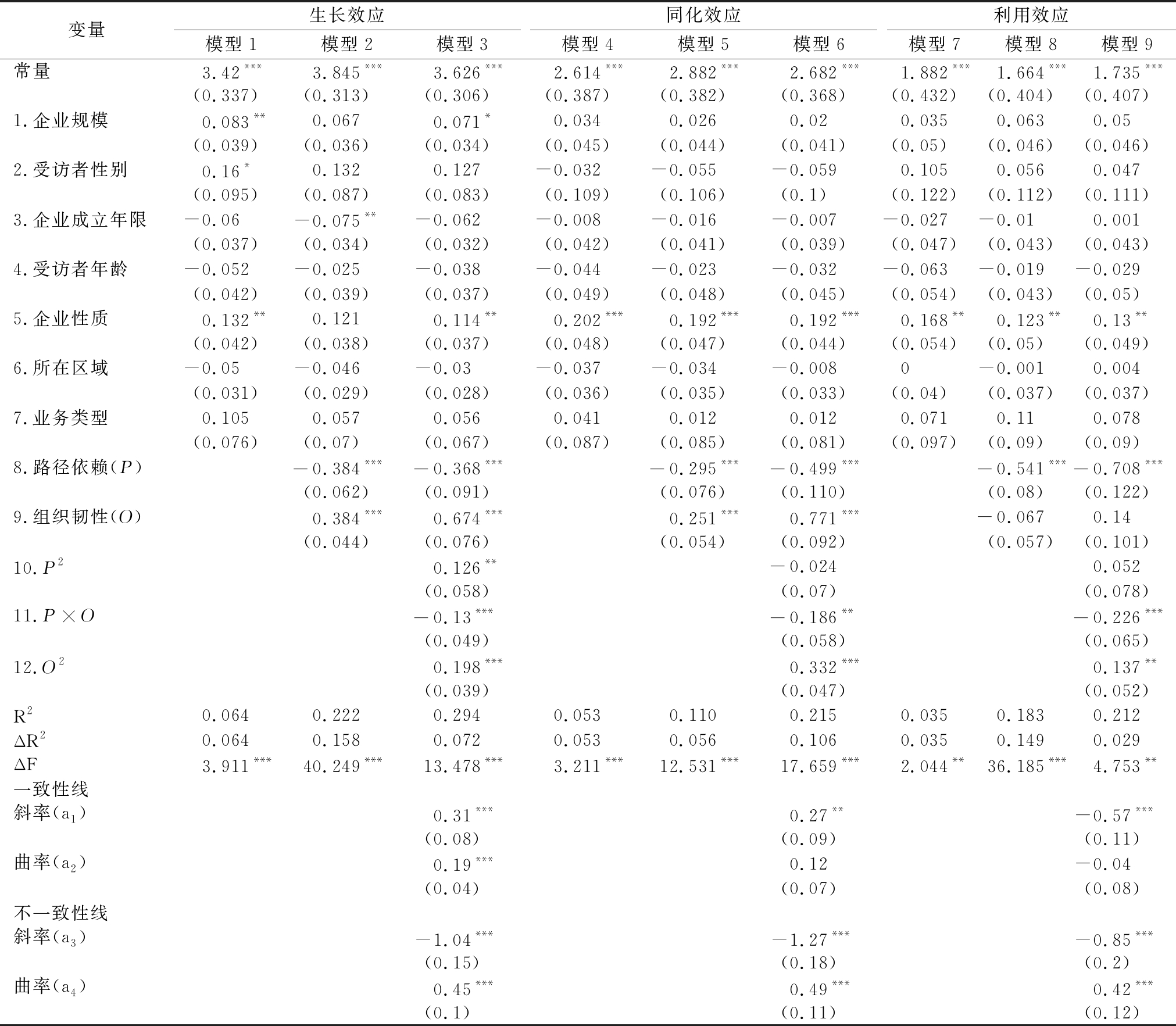

3.5 多项式回归分析

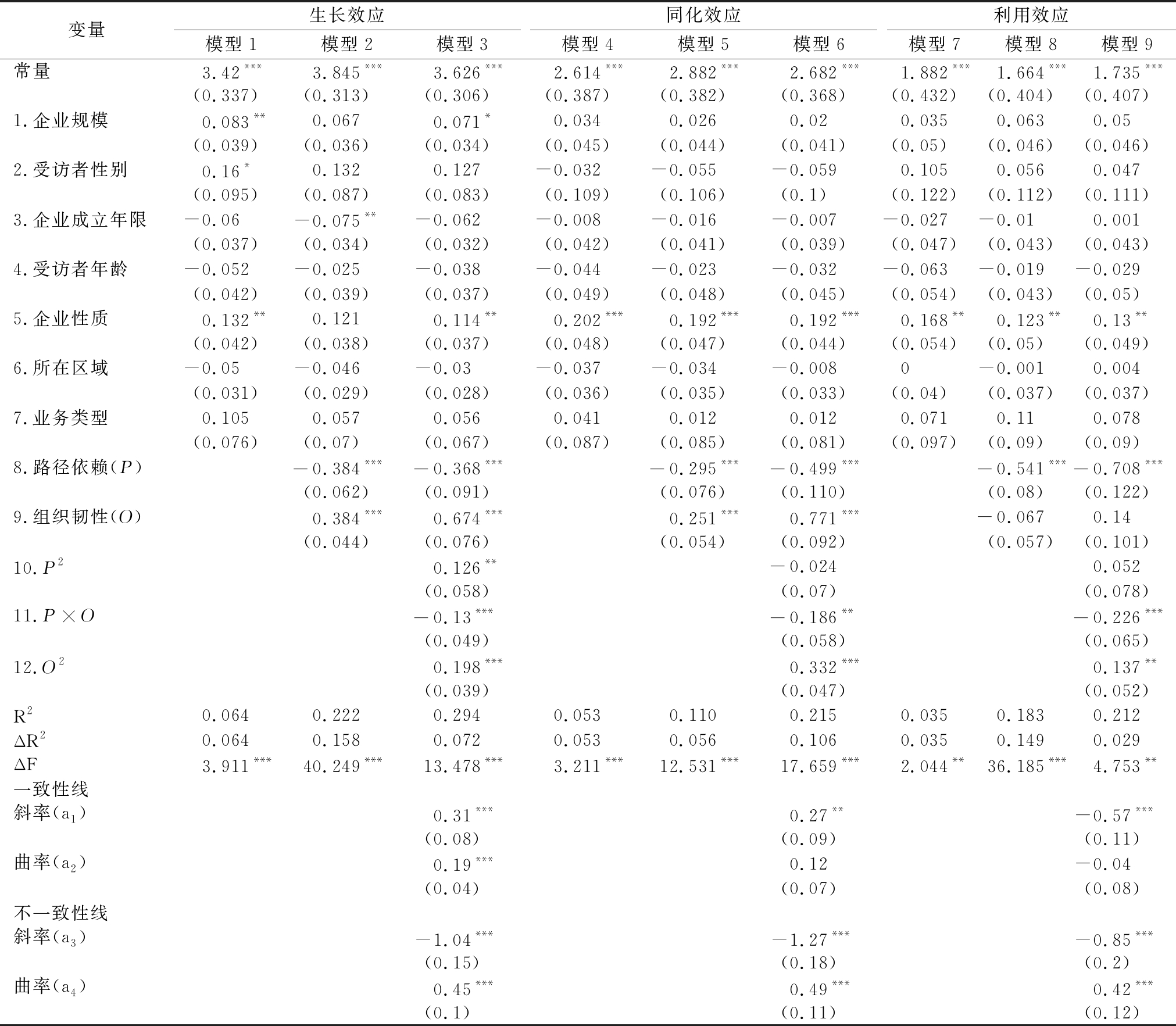

3.5.1 路径依赖与组织韧性能力匹配对企业技术创新绩效的影响分析

表3显示,以模型1为基准模型仅加入控制变量,R2为0.064。在模型1的基础上,模型2加入一次项P和O,R2变为0.222。在模型2的基础上,模型3加入二次项(P2和O2)以及交互项(P×O),R2增加到0.294,模型解释力显著增强且△F值显著,说明在探讨路径依赖战略和组织韧性能力匹配对企业技术创新生长效应的影响时,适合采用多项式回归方法进行分析。

表3 多项式回归分析结果

Table 3 Polynomial regression analysis results

变量生长效应模型1模型2模型3同化效应模型4模型5模型6利用效应模型7模型8模型9常量3.42***3.845***3.626***2.614***2.882***2.682***1.882***1.664***1.735***(0.337)(0.313)(0.306)(0.387)(0.382)(0.368)(0.432)(0.404)(0.407)1.企业规模0.083**0.0670.071*0.0340.0260.020.0350.0630.05(0.039)(0.036)(0.034)(0.045)(0.044)(0.041)(0.05)(0.046)(0.046)2.受访者性别0.16*0.1320.127-0.032-0.055-0.0590.1050.0560.047(0.095)(0.087)(0.083)(0.109)(0.106)(0.1)(0.122)(0.112)(0.111)3.企业成立年限-0.06-0.075**-0.062-0.008-0.016-0.007-0.027-0.010.001(0.037)(0.034)(0.032)(0.042)(0.041)(0.039)(0.047)(0.043)(0.043)4.受访者年龄-0.052-0.025-0.038-0.044-0.023-0.032-0.063-0.019-0.029(0.042)(0.039)(0.037)(0.049)(0.048)(0.045)(0.054)(0.043)(0.05)5.企业性质0.132**0.1210.114**0.202***0.192***0.192***0.168**0.123**0.13**(0.042)(0.038)(0.037)(0.048)(0.047)(0.044)(0.054)(0.05)(0.049)6.所在区域-0.05-0.046-0.03-0.037-0.034-0.0080-0.0010.004(0.031)(0.029)(0.028)(0.036)(0.035)(0.033)(0.04)(0.037)(0.037)7.业务类型0.1050.0570.0560.0410.0120.0120.0710.110.078(0.076)(0.07)(0.067)(0.087)(0.085)(0.081)(0.097)(0.09)(0.09)8.路径依赖(P)-0.384***-0.368***-0.295***-0.499***-0.541***-0.708***(0.062)(0.091)(0.076)(0.110)(0.08)(0.122)9.组织韧性(O)0.384***0.674***0.251***0.771***-0.0670.14(0.044)(0.076)(0.054)(0.092)(0.057)(0.101)10.P20.126**-0.0240.052(0.058)(0.07)(0.078)11.P×O-0.13***-0.186**-0.226***(0.049)(0.058)(0.065)12.O20.198***0.332***0.137**(0.039)(0.047)(0.052)R20.0640.2220.2940.0530.1100.2150.0350.1830.212ΔR20.0640.1580.0720.0530.0560.1060.0350.1490.029ΔF3.911***40.249***13.478***3.211***12.531***17.659***2.044**36.185***4.753**一致性线斜率(a1)0.31***0.27**-0.57***(0.08)(0.09)(0.11)曲率(a2)0.19***0.12-0.04(0.04)(0.07)(0.08)不一致性线斜率(a3)-1.04***-1.27***-0.85***(0.15)(0.18)(0.2)曲率(a4)0.45***0.49***0.42***(0.1)(0.11)(0.12)

注:*表示在0.1级别显著;**表示在0.05级别显著;***表示在0.01级别显著,下同

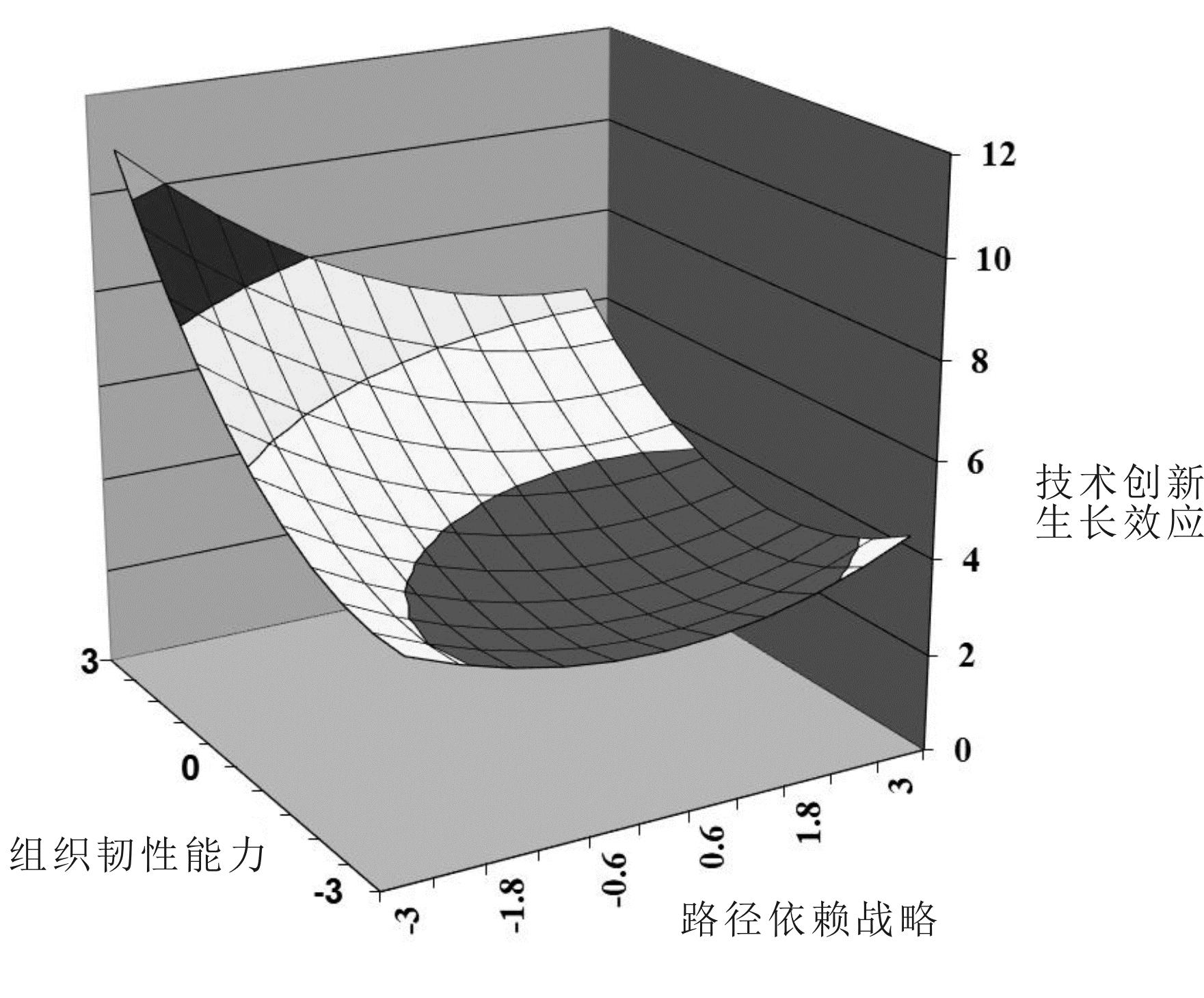

(1)生长效应。匹配一致情景下,表3模型3显示,沿着一致线(P=O)响应面的斜率为正(a1=0.31,p<0.01),且曲率显著为正(a2=0.19,p<0.01)。鉴于此,本文对路径依赖战略与组织韧性能力匹配一致情景下(P高—O高和P低—O低)企业技术创新生长效应是否具有显著差异作进一步分析。根据柏帅蛟等[22]的建议,首先计算出路径依赖战略与组织韧性能力的均值 和

和 然后将

然后将 和

和 取平均值得到中间值M1。类似地,计算出P与O标准差的中间值M2,利用均值(M1)加减一个标准差(M2)得到一致线上的一个高点H(M1+M2)和一个低点L(M1-M2),比较两者数值差异(Edwards &Rothbard, 1999)。由图2可知,后角(P高-O高)的生长效应高于前角(P低-O低),假设H1得到验证。匹配不一致时,表3模型3显示,沿着不一致线(P=-O)响应面的斜率为负(a3=-1.04)且显著(p<0.01),说明在低路径依赖战略—高组织韧性能力匹配情景下,企业生长效应更显著,假设H4得到验证。

取平均值得到中间值M1。类似地,计算出P与O标准差的中间值M2,利用均值(M1)加减一个标准差(M2)得到一致线上的一个高点H(M1+M2)和一个低点L(M1-M2),比较两者数值差异(Edwards &Rothbard, 1999)。由图2可知,后角(P高-O高)的生长效应高于前角(P低-O低),假设H1得到验证。匹配不一致时,表3模型3显示,沿着不一致线(P=-O)响应面的斜率为负(a3=-1.04)且显著(p<0.01),说明在低路径依赖战略—高组织韧性能力匹配情景下,企业生长效应更显著,假设H4得到验证。

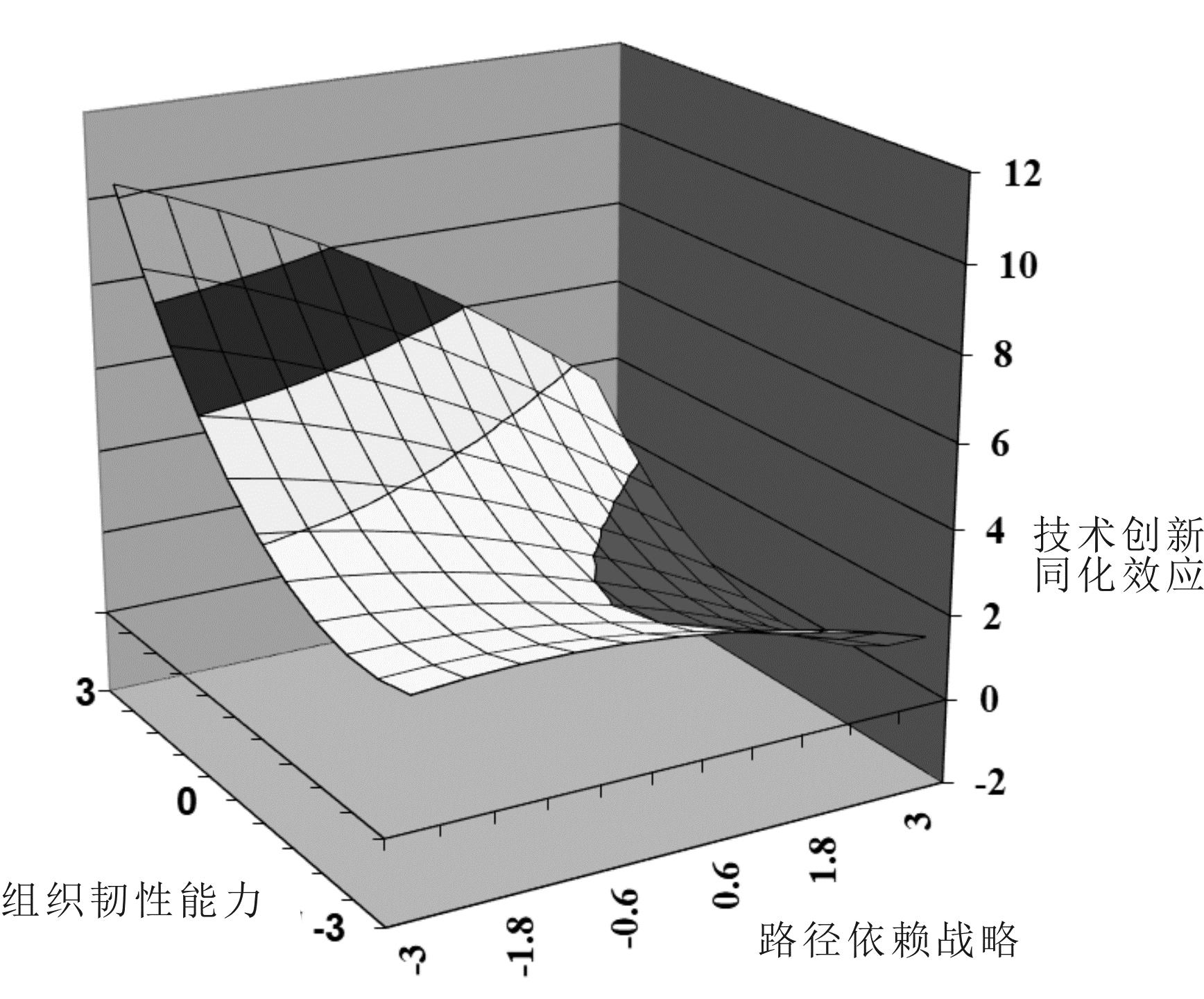

(2)同化效应。匹配一致情景下,表3模型6显示,沿着一致线(P=O)响应面的斜率为正(a1=0.27,p<0.05)且曲率不显著(a2=0.12,p>0.1),说明企业技术创新同化效应会随着高路径依赖战略和高组织韧性能力匹配一致性提升而增强。由图3可知,后角(P高-O高)的同化效应高于(P低-O低),由此假设H2未得到验证。表3模型6显示,在响应面分析中,沿着不一致线(P=-O)响应面的斜率显著为负(a3=-1.27,p<0.01)。由此可知,在低路径依赖战略和高组织韧性能力(P低-O高)匹配情景下,企业技术创新同化效应更显著。由图3可知,左角(P低-O高)的同化效应高于右角(P高-O低),假设H5得到验证。

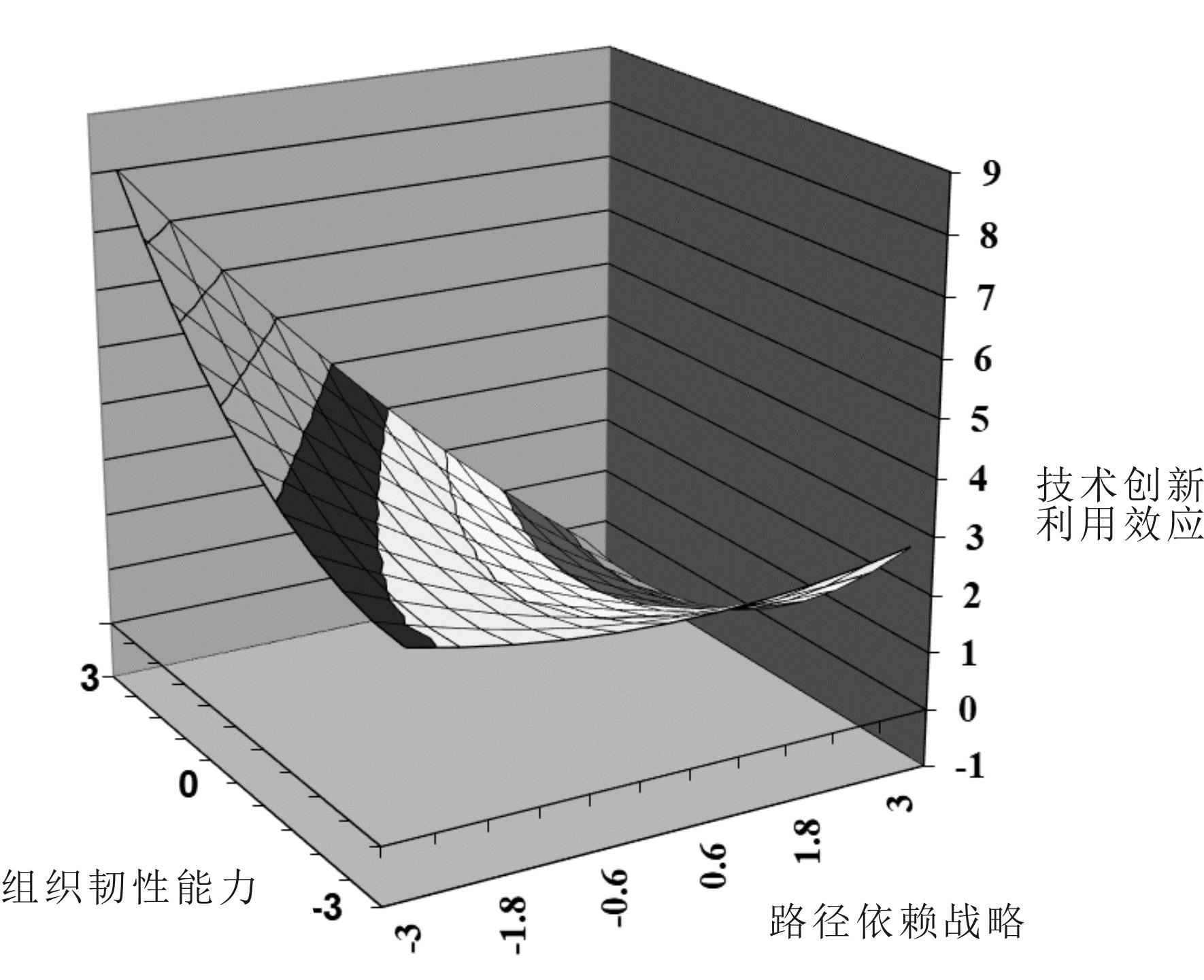

(3)利用效应。匹配一致情景下,表3模型9显示,沿着一致线(P=O)响应面的斜率为负(a1=-0.57,p<0.01),且曲率不显著(a2=-0.04,p>0.1),说明低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配组合情景下企业技术创新利用效应更显著。由图4可知,前角(P低-O低)的利用效应高于后角(P高-O高),假设H3得到验证。一个可能的解释是,企业在实施低水平路径依赖战略时,技术研发活动约束程度降低,企业管理者或团队成员拥有更多创新自主性,尽管低组织韧性能力导致企业无法有效抵御或适应外界环境变化,但外界因素对企业的影响存在一定滞后性和周期性。因此,从整体水平看,企业技术创新利用效应得以强化。在匹配不一致情景下,由表3模型9可知,沿着不一致线(P=-O)响应面的斜率为负(a3=-0.85,p<0.01),说明在低路径依赖战略—高组织韧性能力匹配情景下企业技术创新同化效应更显著,假设H6得到验证。

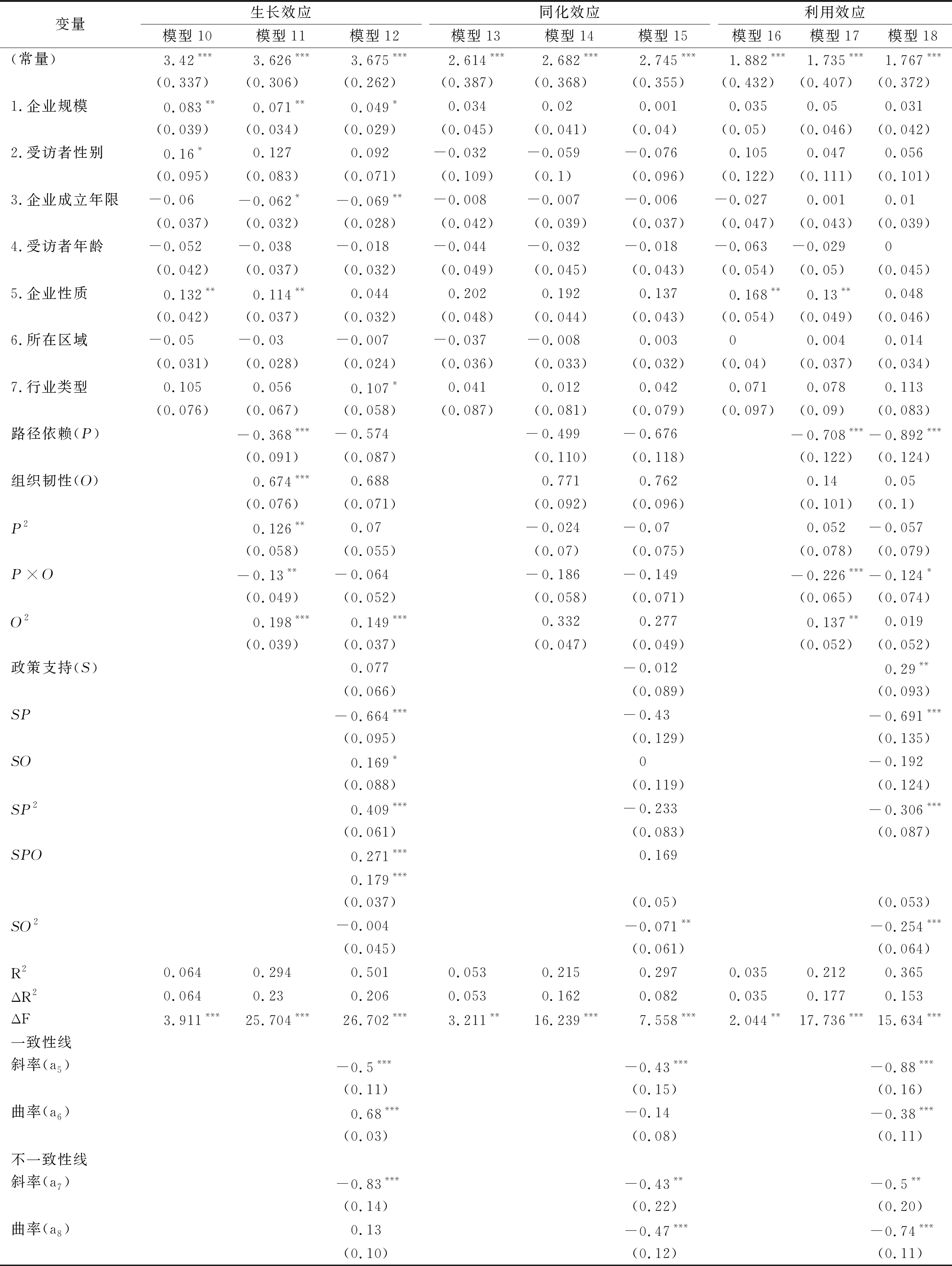

3.5.2 高水平政策支持条件下路径依赖与组织韧性能力匹配对企业技术创新绩效的影响分析

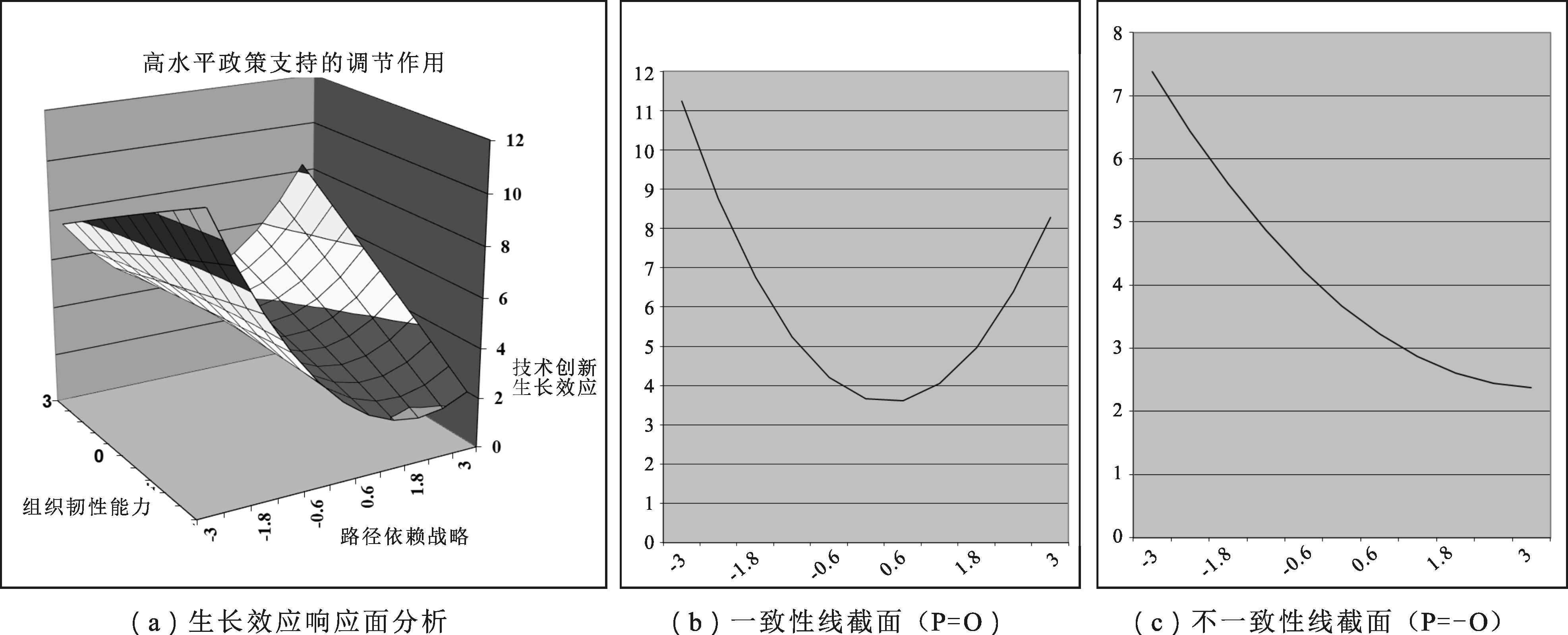

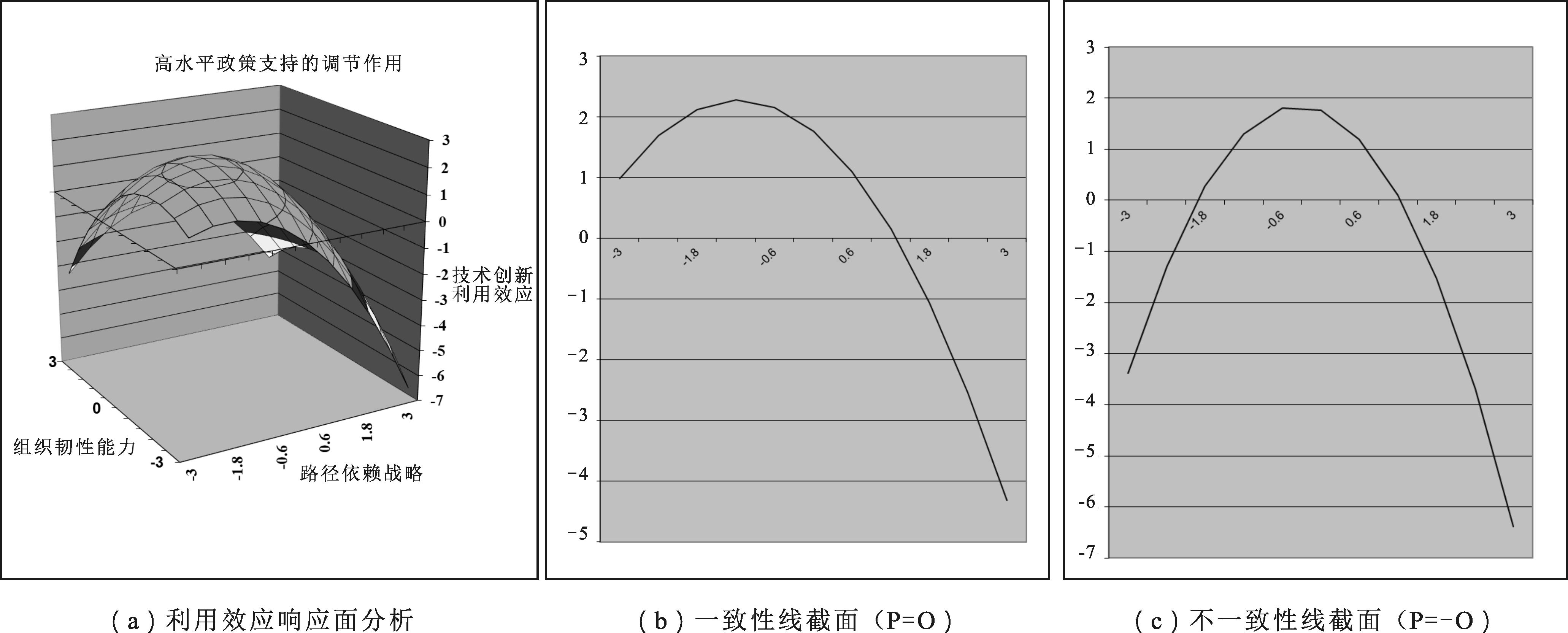

(1)生长效应。为了验证假设H7和假设H10,在表3中依次加入调节变量政策支持(S)和5个调节项(SP、SO、SP2、SPO、SO2),结果显示,加入调节项后的ΔR2显著,故存在调节效应。本文将政策支持(W)的平均值加上一个标准差代入回归模型以检验该变量在路径依赖—组织韧性能力匹配情景下的调节作用。在高水平政策支持下,沿着一致性线表面的斜率负向显著(a5=-0.5,p<0.01),同时曲率显著(a6=0.68,p<0.01)。结果表明,在高水平政策支持下,当路径依赖战略和组织韧性能力匹配一致时,企业技术创新生长效应存在显著差异,如图5(b)所示。由此,假设H7得到支持。图5(c)显示,在高水平政策支持下,沿着一致性线表面的斜率显著且为负(a7=-0.83,p<0.01;a8=0.14,p>0.1)。由此,假设H10得到支持。

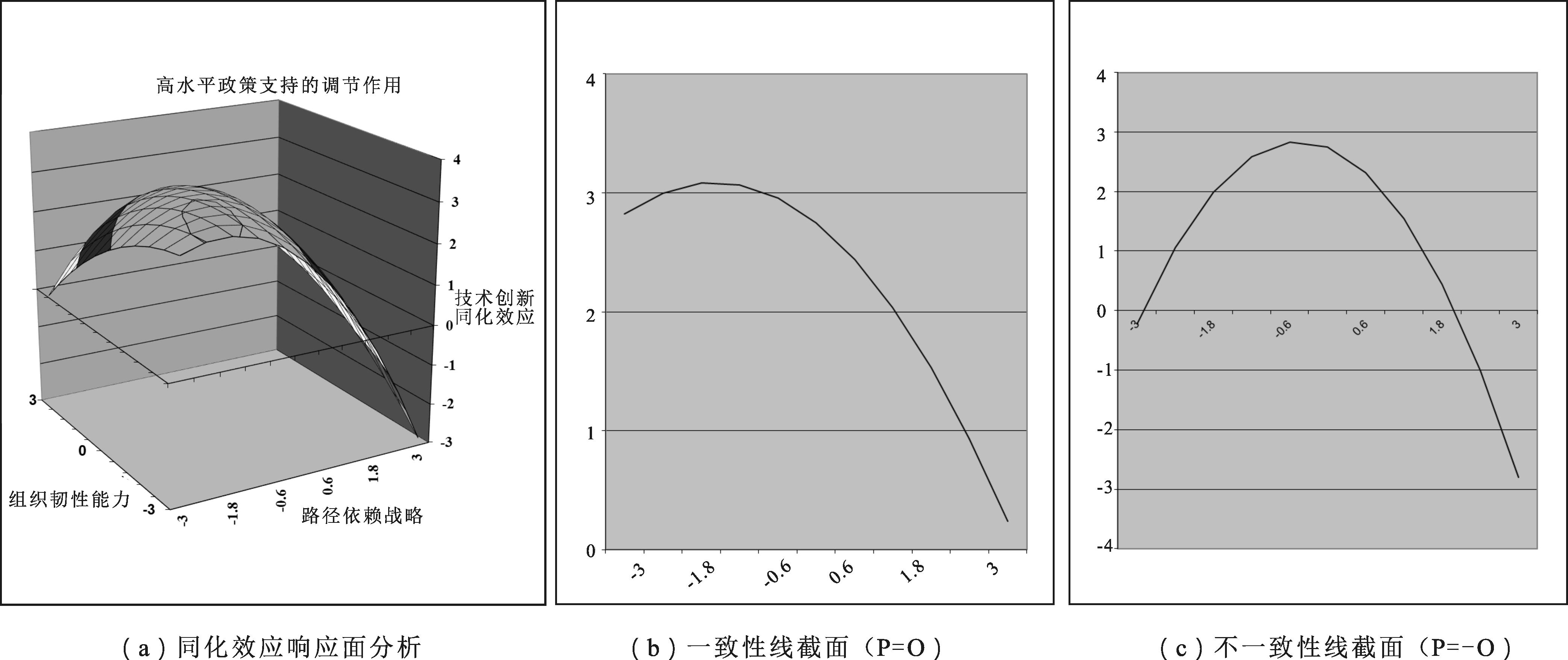

(2)同化效应。表4显示,在高水平政策支持下,沿着一致性线表面的斜率显著为负(a5=-0.43;p<0.01),而曲率不显著(a6=-0.14,p>0.1),说明路径依赖程度和组织韧性能力水平越低,企业技术创新同化效应越强,如图6(a)和图6(b)所示。由此,H8得到支持。沿着不一致性线表面的斜率显著且为负(a7=-0.43,p<0.05;a8=-0.47,p<0.01),T检验结果表明,在高水平政策支持下,在路径依赖与组织韧性匹配不一致情景下,企业技术创新同化效应存在显著差异。由图6(c)可知,假设H11得到支持。

表4 高水平政策支持的调节效应检验结果

Table 4 Moderation test results of high-level policy support

变量生长效应模型10模型11模型12同化效应模型13模型14模型15利用效应模型16模型17模型18(常量)3.42***3.626***3.675***2.614***2.682***2.745***1.882***1.735***1.767***(0.337)(0.306)(0.262)(0.387)(0.368)(0.355)(0.432)(0.407)(0.372)1.企业规模0.083**0.071**0.049*0.0340.020.0010.0350.050.031(0.039)(0.034)(0.029)(0.045)(0.041)(0.04)(0.05)(0.046)(0.042)2.受访者性别0.16*0.1270.092-0.032-0.059-0.0760.1050.0470.056(0.095)(0.083)(0.071)(0.109)(0.1)(0.096)(0.122)(0.111)(0.101)3.企业成立年限-0.06-0.062*-0.069**-0.008-0.007-0.006-0.0270.0010.01(0.037)(0.032)(0.028)(0.042)(0.039)(0.037)(0.047)(0.043)(0.039)4.受访者年龄-0.052-0.038-0.018-0.044-0.032-0.018-0.063-0.0290(0.042)(0.037)(0.032)(0.049)(0.045)(0.043)(0.054)(0.05)(0.045)5.企业性质0.132**0.114**0.0440.2020.1920.1370.168**0.13**0.048(0.042)(0.037)(0.032)(0.048)(0.044)(0.043)(0.054)(0.049)(0.046)6.所在区域-0.05-0.03-0.007-0.037-0.0080.00300.0040.014(0.031)(0.028)(0.024)(0.036)(0.033)(0.032)(0.04)(0.037)(0.034)7.行业类型0.1050.0560.107*0.0410.0120.0420.0710.0780.113(0.076)(0.067)(0.058)(0.087) (0.081)(0.079)(0.097)(0.09)(0.083)路径依赖(P)-0.368***-0.574-0.499-0.676-0.708***-0.892***(0.091)(0.087)(0.110)(0.118)(0.122)(0.124)组织韧性(O)0.674***0.6880.7710.7620.140.05(0.076)(0.071)(0.092)(0.096)(0.101)(0.1)P20.126**0.07-0.024-0.070.052-0.057(0.058)(0.055)(0.07)(0.075)(0.078)(0.079)P×O-0.13**-0.064-0.186-0.149-0.226***-0.124*(0.049)(0.052)(0.058)(0.071)(0.065)(0.074)O20.198***0.149***0.3320.2770.137**0.019(0.039)(0.037)(0.047)(0.049)(0.052)(0.052)政策支持(S)0.077-0.0120.29**(0.066)(0.089)(0.093)SP-0.664***-0.43-0.691***(0.095)(0.129)(0.135)SO0.169*0-0.192(0.088)(0.119)(0.124)SP20.409***-0.233-0.306***(0.061)(0.083)(0.087)SPO0.271***0.1690.179***(0.037)(0.05)(0.053)SO2-0.004-0.071**-0.254***(0.045)(0.061)(0.064)R20.0640.2940.5010.0530.2150.2970.0350.2120.365ΔR20.0640.230.2060.0530.1620.0820.0350.1770.153ΔF3.911***25.704***26.702***3.211**16.239***7.558***2.044**17.736***15.634***一致性线斜率(a5)-0.5***-0.43***-0.88***(0.11)(0.15)(0.16)曲率(a6)0.68***-0.14-0.38***(0.03)(0.08)(0.11)不一致性线斜率(a7)-0.83***-0.43**-0.5**(0.14)(0.22)(0.20)曲率(a8)0.13-0.47***-0.74***(0.10)(0.12)(0.11)

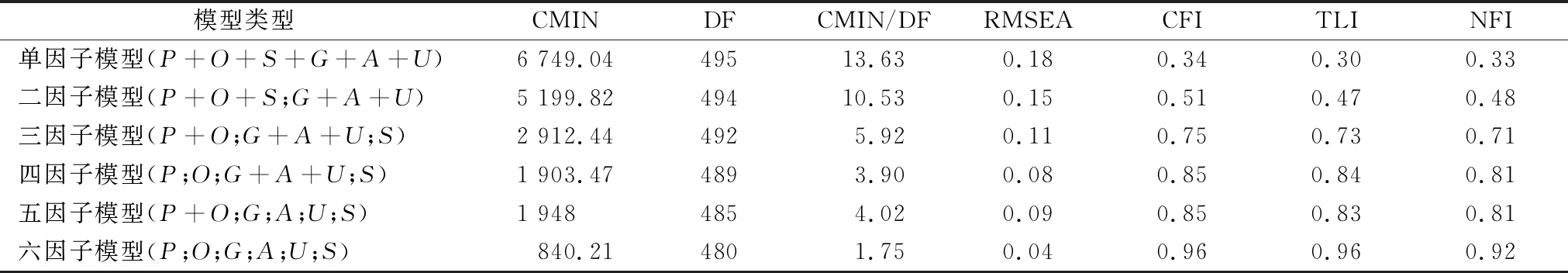

(3)利用效应。与前面研究类似,在表3模型9中依次加入调节变量政策支持和5个调节项,结果显示,加入调节项后的ΔR2显著(ΔR2=0.153),故存在调节效应。在高水平政策支持下,沿着一致性线表面的斜率显著为负(a5=-0.88,p<0.01),曲率显著(a6=-0.38,p<0.01)。图7(a)(b)显示,当企业具备较低组织韧性能力并实施较低路径依赖战略时候,企业技术创新利用效应显著。由此,假设H9得到支持。高政策水平支持下,沿着不一致性线(P=-O)的斜率显著且为负(a7=-0.5,p<0.05;a8=-0.74,p<0.01)。T检验结果(t>0.05)表明,在高水平政策支持下,路径依赖和组织韧性能力匹配不一致情景下企业技术创新利用效应存在显著差异。由图7(c)可知,假设H12得到支持。

4 结语

4.1 结论与讨论

(1)在匹配一致情景下,高路径依赖战略—高组织韧性能力匹配一致性越高,企业技术创新生长效应和同化效应越强;在低路径依赖战略—低组织韧性能力匹配情景下,企业技术创新利用效应更显著。

(2)高水平政策支持在低路径依赖战略—低组织韧性能力一致性匹配与企业技术创新生长效应、同化效应及利用效应间发挥调节作用。数字化转型背景下,高路径依赖战略和高组织韧性能力匹配有助于企业依赖以往经验维持竞争优势并预测未来发展趋势,进而获得持续稳定的经济利润。同时,组织韧性能力有助于企业与内外部利益相关者建立并维护良好的关系网络,通过知识创造和共享积累资源,从而不断提升自身知识水平与创新能力。

(3)在匹配不一致情景下,低路径依赖战略—高组织韧性能力匹配差异性越高,企业技术创新生长效应、同化效应及利用效应越强,这与战略构型理论和动态能力理论强调的“加强战略与能力协同匹配”观点一致。

(4)高水平政策支持在低路径依赖战略—高组织韧性能力不一致匹配与企业生长效应、同化效应、利用效应间发挥调节作用。实施低水平路径依赖战略不仅有助于企业依托已有经验降低决策风险,提升品牌认可度,而且可以降低管理者认知惯性、行为惯性等,促使企业对商业模式、流程和组织结构进行数字化变革。高水平组织韧性能力可为企业创新变革“保驾护航”,两者协同匹配,有助于企业实现价值创造。

此外,政府可以通过多种政策支持手段降低企业经营成本,加快创新知识流动与技术创新成果转化,对企业技术创新生长效应、同化效应及利用效应的影响不可小觑。

4.2 管理启示

(1)对于高路径依赖—高组织韧性能力的企业而言,其技术创新生长效应、同化效应较强,但利用效应较弱。为此,企业需要充分利用先前技术优势带来的经济效应加大技术研发投入,同时构建外部合作网络,利用知识溢出效应加快创新知识吸收与转化。

(2)对于低路径依赖—低组织韧性能力的企业而言,低水平韧性能力导致企业在面临环境冲击时无法有效抵御创新风险。此情景下,企业需要不断强化组织韧性能力,加强文化建设、优化战略决策机制与运营流程等,以应对外部环境变化。此外,低路径依赖—高组织韧性能力匹配情景下,企业技术创新生长效应、同化效应及利用效应显著。例如,特斯拉通过持续技术创新和灵活的战略部署,在电动汽车市场取得领先地位,凸显了“战略导向与能力同频”的重要性。因此,企业应树立数字化转型理念,主动将数字技术融入企业生产、设计、研发与销售等环节,避免认知僵化和路径依赖,同时进一步提升自身组织韧性能力。

(3)高路径依赖—低组织韧性能力匹配情景下,企业在技术创新绩效方面表现一般(例如传统制造企业)。为此,企业应提高管理者对数字化转型的认知水平,减少对先前技术、经营模式的过度依赖。企业可以通过迭代升级产品、工艺流程等途径强化自身组织韧性能力,提升对外部环境变化的适应性。此外,对于实施不同路径依赖战略且具有不同组织韧性能力的企业而言,高水平政策支持在提高企业技术创新绩效方面发挥关键作用。因此,政府部门应充分发挥政策扶持作用,规范资源管理流程,缓解企业转型压力,从而引导企业高质量发展。

4.3 局限与展望

本文存在以不足:首先,采用问卷调查法进行实证研究,数据质量受研究对象主观因素影响,可能存在一定程度的偏差。其次,企业数字化转型过程中,可能多种因素组合共存或交叉存在,未来可以探究不同主导逻辑下(创新主导、需求主导等),企业战略与能力匹配组合对企业技术创新绩效的影响,以拓展战略构型理论和动态能力理论的情境应用范围。

参考文献:

[1] 孙献贞.数字化转型、政府补助与企业技术创新——来自中国A股上市公司的经验证据[J].南方金融,2023,1(7):3-15.

[2] 张国胜,杜鹏飞.数字化转型对我国企业技术创新的影响:增量还是提质[J].经济管理,2022,44(6):82-96.

[3] 吕祥伟.制造业集聚与企业绿色全要素生产率:理论分析与经验证据[J].统计与决策,2022,38(23):126-131.

[4] 王亚娟,刘益.中国企业的技术利用或创新选择——基于组织路径依赖的视角[J].学习与实践,2012,39(6):20-29.

[5] 刘春红,郄可心,陈李红.动态视角下组织韧性的形成机理与作用效果[J].经济管理,2023,45(8):5-25.

[6] 蒋启蒙,朱雪忠,滕子优.技术锁定述评:知识框架与未来展望[J].科研管理,2023,44(6):17-28.

[7] 钱悦,温雅,孙亚程.乌卡环境下如何提升组织韧性——基于组织学习的视角[J].南开管理评论,2024,27(2):38-52.

[8] 曹钰华,张延莉,石蓉荣,等.数字化转型驱动的专精特新“小巨人”组织韧性前因组态研究——基于上市企业年报文本挖掘的fsQCA分析[J].外国经济与管理,2023,45(10):68-83.

[9] 李立威,黄艺涵.数字化与组织变革组态如何破解中小企业数字化转型悖论[J].科技进步与对策,2023,40(24):101-110.

[10] VAN DER VEGT G S, ESSENS P, WAHLSTROM M, et al. Managing risk and resilience[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(4): 971-980.

[11] ORTIZ-DE-MANDOJANA N, BANSAL P. The longterm benefits of organizational resilience through sustainable business practices[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(8): 1615-1631.

[12] 周健明,陈明,刘云枫.知识惯性、知识整合与新产品开发绩效研究[J].科学学研究,2014,32(10):1531-1538,1551.

[13] 汪合黔,陈开洋.创新支持政策对企业研发投入和经营绩效的影响——来自专精特新“小巨人”企业的微观证据[J].南方金融,2022,45(11):22-35.

[14] 房星彤,何开刚,杨庆.产业政策会影响风险投资的创新激励吗[J].外国经济与管理,2024,46(2):119-134.

[15] 李巍,明荷汶,庞青丹.路径依赖对公司数字创业的抑制及免疫机制研究[J].科技进步与对策,2022,39(4): 91-100.

[16] PARKER H, AMEEN K. The role of resilience capabilities in shaping how firms respond to disruptions[J]. Journal of Business Research, 2018, 88(70): 535-541.

[17] AMBULKAR S, BLACKHURST J, GRAWE S. Firm's resilience to supply chain disruptions: scale development and empirical examination[J]. Journal of Operations Management, 2015, 33(1): 111-122.

[18] 杨娟,阮平南.网络租金的形成路径研究[J].生产力研究,2016,38(1):1-7.

[19] 何文靓,彭迪云.网络能力、知识租金获取及集群企业国际化成长的关系研究[J].统计与决策,2015,39(2):182-185.

[20] 周惠平,姚艳虹.数字化背景下知识跨界搜寻对企业迭代创新的影响——关系嵌入与政府支持政策的调节作用[J].科技进步与对策,2023,40(13):113-122.

[21] EDWARDS J R, PARRY M E. On the use of polynomial regression equations as an alternative to difference scores in organizational research[J]. Academy of Management Journal, 1993, 36(6): 1577-1613.

[22] 柏帅蛟,井润田,李璞,等.匹配研究中使用响应面分析的方法[J].管理评论,2018,30(3):161-170.

(责任编辑:张 悦)