0 引言

产业政策是我国实现经济转型发展的重要工具,中央和地方政府均通过积极推行不同类型产业政策,扶持或刺激特定行业发展,包括财政补贴、税收优惠等政策。学术界一直存在产业政策有效性的争论。例如,林毅夫[1]认为产业政策可以推动基础设施建设,弥补市场失灵缺陷,引导资源向具有比较优势的产业流动。也有学者质疑产业政策的有效性,如张维迎认为政策实施主体的认知局限和政策扭曲会导致产业政策失败。“林张之辩”引起了学术界关于产业政策有效性的讨论。但是,在产业政策定义范围以及实施条件多样化的前提下,很难从总体层面判断产业政策是否有效。因此,有学者提出应关注产业政策的有效边界[2-3]和产业政策何时更有效[4-6]等具体条件下的现实问题。

为明确政策研究范围,根据产业政策实施对象差异,将产业政策分为选择性产业政策和功能性产业政策,前者以财政补贴、税收减免和贷款优惠等政策工具支持特定行业发展,后者则通过完善基础设施、克服市场失灵等手段,为所有企业发展提供公共服务和良好市场环境。竞争政策含义界定也存在广义和狭义之分,广义的竞争政策是指政府为保护、促进和规范市场竞争而施行的各种经济政策[7],既包含反垄断和反不正当竞争在内的竞争法体系,也包括行政垄断规制、市场准入规制、产权保护等政策[8]。狭义的竞争政策一般指规制企业垄断和限制市场竞争行为的政策。出于地方经济增长等动机,政府可能采取地方保护等排他性的限制竞争行为。那么,实施限制行政垄断的竞争政策是否会提高产业政策实施效率,更有效地促进企业技术创新呢?已有研究尚未证实。为此,本文主要研究针对行政垄断规制的竞争政策,并以公平竞争审查制度实施作为准自然实验进行分析。

有学者对产业政策与竞争政策间关系进行了理论分析[9],但是鲜有文献基于微观实证角度进行论证。为此,本文以促进企业技术创新作为产业政策和竞争政策的共同目标,研究选择性产业政策和功能性产业政策与竞争政策是否会产生政策协同作用并达到激励企业创新的目的。

本文可能的边际贡献有以下几点:第一,从微观实证角度验证产业政策和竞争政策对企业创新的正向推动作用,并将产业政策和竞争政策纳入同一分析框架,分析不同产业政策工具与竞争政策的叠加创新效应。第二,利用空间杜宾模型验证产业政策和竞争政策的空间溢出效应,对统筹区域创新发展具有一定的政策借鉴意义。第三,评估产业政策和竞争政策的创新效果,有利于优化政策工具组合。

1 产业政策、竞争政策与企业创新

1.1 产业政策与企业创新

支持产业政策促进企业创新的观点主要基于市场失灵理论。创新活动具有正外部性,通过产业政策给予创新企业补偿能够提高企业创新积极性,并且产业政策可以集中资源帮助企业克服外部性和协调问题,加快产业升级[1]。有研究指出研发补贴政策能够显著提高区域创新效率,其中研发费用加计扣除政策对创新实力较强的区域影响更显著[10];税收优惠政策能够显著提高企业创新投入意愿和合作创新意愿[11],但是,仅对企业创新规模具有显著促进作用,对企业创新质量促进效果不明显。也有学者发现,研发补贴政策会诱导企业增加“短平快”的非发明专利,而功能性产业政策能够激励企业的高价值发明专利创造[12]。创新补贴政策会挤出私人性质的研发投入,而减税政策和研发加计扣除政策会对创新投入产生挤入作用[13];有研究指出,研发补贴与企业创新产出之间存在倒“U”型关系(熊凯军,2023),与企业创新投入之间存在“U”型关系[14]。总而言之,补贴政策与企业创新之间的关系尚未形成一致结论,而对于选择性较弱、具有一定竞争激励性质的产业支持政策,学界基本得出显著促进创新的一致结论。

1.2 竞争政策与企业创新

竞争政策的核心是发挥市场竞争机制作用,促进不同企业公平参与市场竞争,限制企业垄断行为和行政垄断行为等,对应的政策工具主要是《中华人民共和国反垄断法》和公平竞争审查制度。关于企业垄断和创新之间的争论,自熊彼特提出垄断有利于企业创新的观点后已持续了几十年,但尚未形成一致结论。有学者认为,竞争有利于企业创新,指出竞争与创新之间存在倒“U”型关系[15-16]。基于中国创新数据,黄先海等(2015)发现存在一个有效竞争阈值使得产业补贴政策正向激励企业创新。张杰等(2017)发现银行业的结构性竞争能够对企业创新产生显著U型影响。有学者从促进市场公平竞争的其它政策角度出发,发现降低市场壁垒的政策可提高企业研发投入和全要素生产率[17]。有学者从行政垄断规制角度研究指出,政府对劳动、资本等要素的管制越多,对企业渐进式创新越不利[18],而竞争法的实施能够提高企业专利产出数量。有学者基于中国行政垄断事实,以规制行政垄断、促进产业政策公平实施的公平竞争审查制度为例,研究发现审查制度能够提高企业实质性创新水平[19]。总体而言,以往关于规制行政垄断的竞争政策对企业创新影响的研究基本上形成正面结论。

1.3 产业政策与竞争政策的关系

产业政策、竞争政策对企业创新的影响已得到多数学者的研究和证实,而且对产业政策与竞争政策的关系展开了丰富的理论研究,基本可以分为两种观点:一是产业政策与竞争政策之间存在激烈冲突(江飞涛,2021)。产业政策具有选择性,针对特定行业进行扶持,而竞争政策的作用对象是整体行业和厂商,并且两者在实现工具和作用机理方面存在较大差异。从政策作用时效来看,产业政策具有短期性、变动性,长期可能会产生不利政策影响;而竞争政策具有长期性和稳定性,但两者最根本的区别是产业政策是以政府之手代替市场配置资源,而竞争政策是让市场配置资源。二是产业政策和竞争政策之间在一定条件下可以实现相互协调。首先,从功能性产业政策和竞争政策的政策目标来看,两者都不对特定产业采取具有歧视性的政策,而且都重视产业发展外部环境建设。其次,在确立某些前提条件的情况下,比如竞争政策和产业政策发生冲突时,确立竞争政策的优先地位能够实现政策协调[20]。最后,政策执行机关的协同是推动产业政策和竞争政策协调的关键。例如,日本产业政策经历了产业政策主导、竞争政策强化和政策协调发展3个时期,在处理产业政策与竞争政策间关系时,竞争政策执行机关的积极反对和通产省自身的主动调整使得执行机关层面建立了协调模式,从而推动产业政策向尊重竞争政策方向发展[21]。

1.4 政策的空间溢出效应

梳理产业政策相关文献可以发现,只有少部分学者考虑了政策的空间溢出效应,即产业政策实施对周边地区的影响。无论是产业政策还是竞争政策,都是政府或市场配置资源的手段,会改变要素跨区域流动的方向和速度以及资源的区域分布状态。而且创新具有正外部性,邻近区域创新会对本地区创新产生正向促进作用。部分实证研究忽视了产业政策的空间溢出效应,特别是一些区位导向型产业政策的空间溢出效应可能更强,而忽视政策溢出效应会降低政策评估的精准性。政策空间溢出效果受多种因素影响,如地理距离、区域经济联系、行政边界和其它社会激励等,其中地理距离是关键因素。李治国等[22]研究认为碳交易政策不仅能够抑制本地区碳排放,还会通过政策溢出效应抑制邻近地区碳排放;佟孟华等[23]研究认为产业转型升级示范区政策对邻近100~200km内城市的创新投入具有虹吸效应,但对300~400km范围内的企业有正向溢出效果;谢晗进等(2020)利用三重差分模型控制总溢出效应,将产业政策效应与区域一体化的空间溢出效应分离,研究发现样本区域振兴主要得益于空间溢出效应。通过上述分析不难发现,如果不考虑政策的空间溢出性,产业政策效果估计会产生较大误差,影响政策评估质量。

由上述分析可知,选择性产业政策与竞争政策之间存在冲突,功能性产业政策与竞争政策存在协调关系,但是,产业政策和竞争政策是协同促进创新还是冲突抑制创新尚未得到证实。杨兴全等[19]利用三重差分模型研究发现,公平竞争审查制度叠加重点产业政策会产生政策冲突,不利于企业创新。但是,产业政策工具众多,不同产业政策与竞争政策的协调程度可能存在差异,因此,针对具体产业政策和竞争政策开展政策关系研究才具有现实意义。结合上述理论分析,本文提出如下假设:

H1:产业政策和竞争政策对企业创新均具有促进作用。

H2:选择性产业政策和竞争政策搭配实施会对企业创新产生抑制作用,功能性产业政策与竞争政策协同能够促进企业创新。

H3:产业政策和竞争政策均能够产生政策的空间溢出效应。

2 实证设计

2.1 变量说明

2.1.1 被解释变量

企业技术创新:已有文献主要从创新投入、创新产出数量、创新产出质量、创新市场化水平和创新效率等角度刻画企业技术创新水平,由于专利申请和授权都有严格的审批程序,数据质量较高,因此,大多数学者使用专利数据度量企业技术创新水平[11]。而且,相比专利申请量,专利授权量更能体现企业实质创新水平,因此,本文使用3种专利的总授权量度量企业技术创新水平。

2.1.2 解释变量

产业政策:使用产业政策支持的文本数据作为产业政策支持的代理变量不能够体现产业政策的支持强度,使用研发补贴或其它政策工具也不能完全反映政策全貌,而且产业政策类型多样,每一种产业政策工具产生的创新效果也会有显著差别。借鉴林志帆等[12]的做法,将产业政策区分为选择性产业政策和功能性产业政策,并用政府补贴、税收优惠表示选择性产业政策,功能性产业政策的主要目的是弥补市场失灵带来的公共服务不足。因此,本文采用地方在公共基础设施等方面的支出衡量功能性产业政策强度,并与上市企业所在地区进行匹配。

竞争政策:竞争政策涵盖范围较广,由于行政垄断规制政策和产业政策联系更为密切,因此,本文将竞争政策研究范围限定为行政垄断规制领域,并参考刘冰冰等(2023)做法,以公平竞争审查制度实施作为准自然实验进行分析。2016年国务院发布《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》(以下简称《意见》),标志公平竞争审查制度实施的开端。《意见》指出,若政策具有排除或限制市场竞争效果,则除例外规定外,均需要重新调整并返回审查,直至政策符合审查标准才可出台。公平竞争审查制度相当于政策的“筛选器”,强调市场公平准入、公平退出,平等获取市场要素,政府公正监管和同等保护生产经营主体等标准,将政府地方保护、限制竞争的政策法规筛选出来,以保障市场公平竞争。审查制度确立的审查流程一定程度上会约束选择性产业政策的出台,客观上形成产业政策和竞争政策搭配使用的准自然实验。审查制度在全国层面实施,并不存在明显的实施组和非实施组,但地方政府落实程度存在显著差异,本文根据各省份落实审查制度的政策文件,将公平竞争审查制度纳入政府绩效评价体系的省份作为实验组,其余省份为控制组。实验组包括:浙江、江苏、宁夏、江西、内蒙古、吉林、天津、山西、广西、陕西、湖北、黑龙江、河北、北京、贵州、青海、湖南和海南;控制组包括:安徽、四川、山东、广东、河南、上海、新疆、辽宁、西藏、福建、云南、甘肃和重庆。公平竞争审查制度属于自我审查,实际上是一种制度软约束,而纳入政府绩效后,可提高审查制度的硬约束。鉴于2016年颁布审查制度相关政策,2017年各省份才真正落地实施,因此,本文将政策实施时间定为2017年。

2.1.3 控制变量

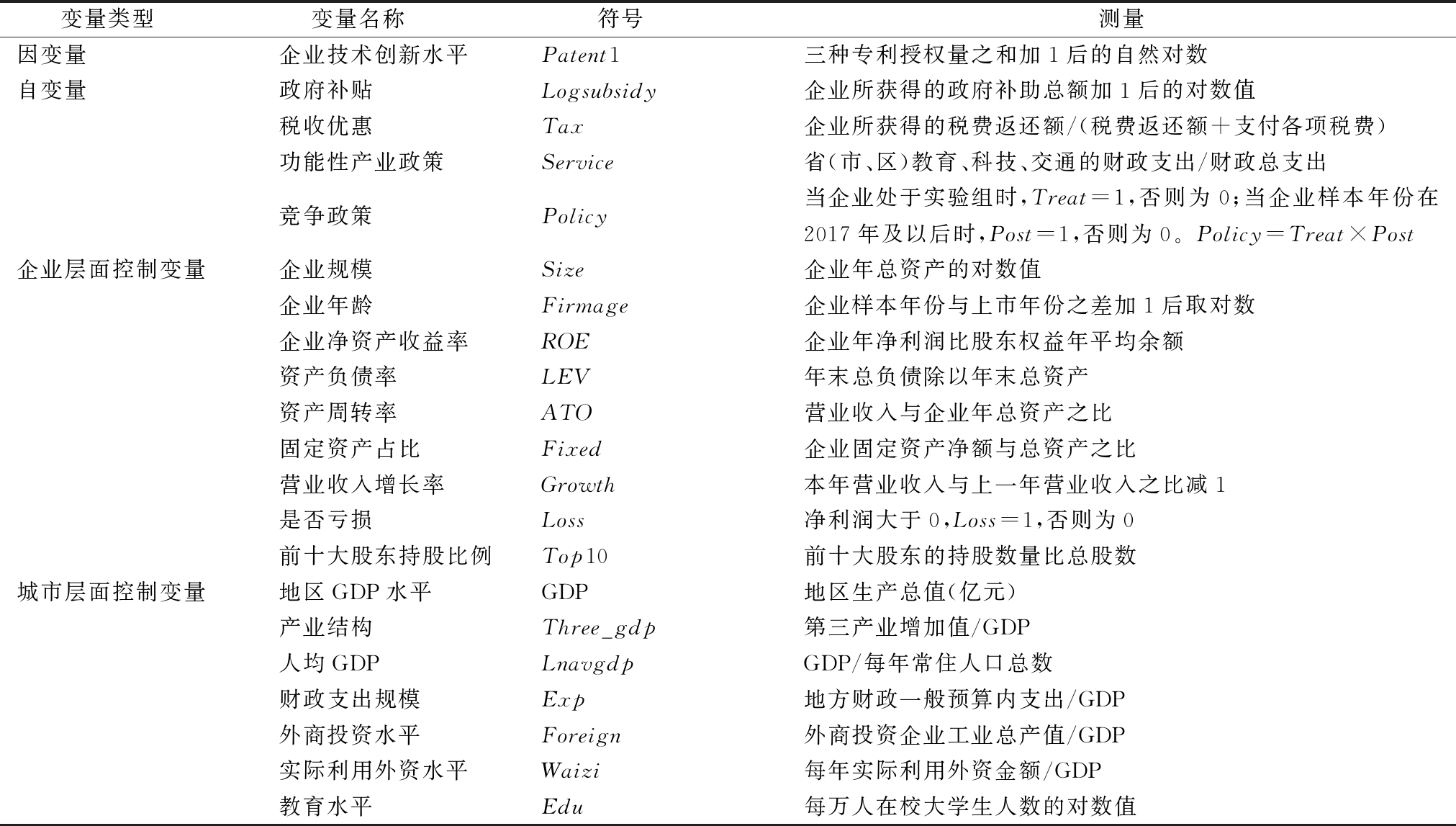

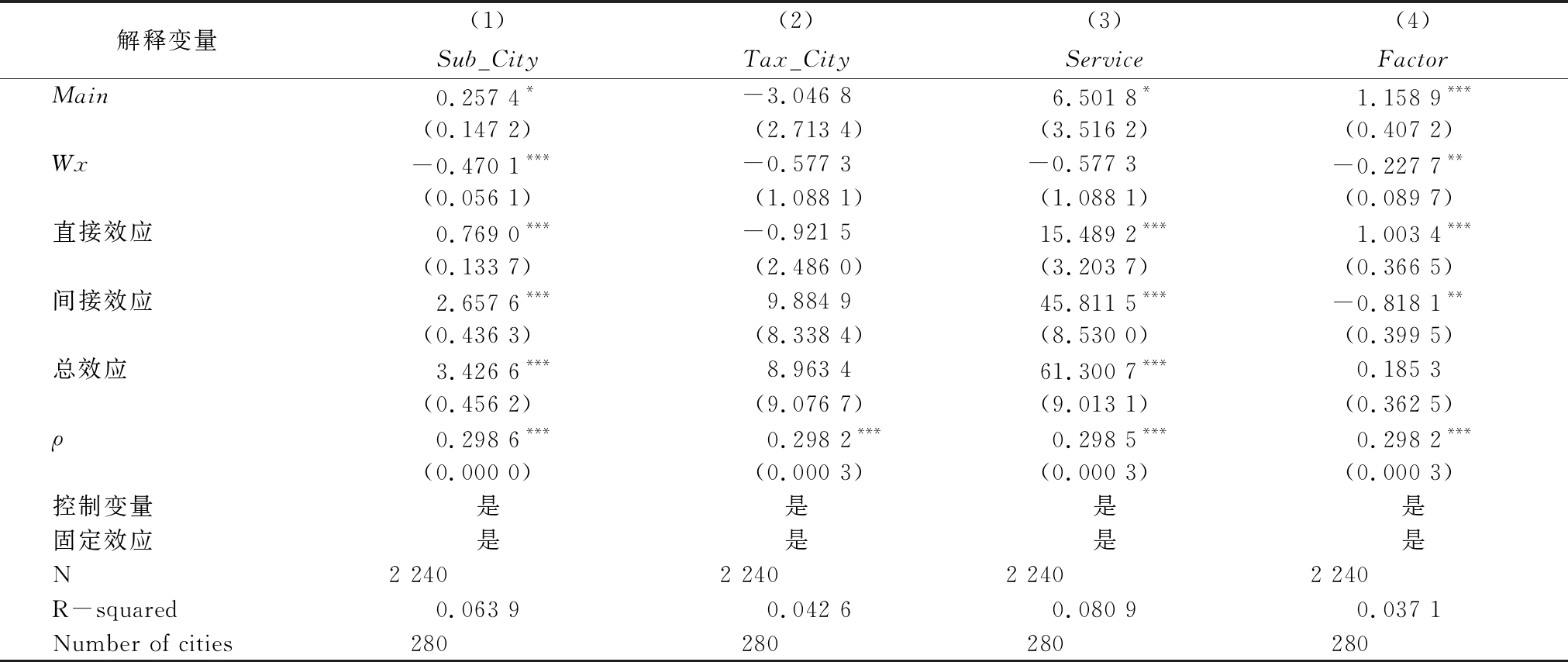

为控制遗漏变量影响,本文从微观企业层面和宏观城市层面选取控制变量,具体变量见表1。

表1 变量说明

Table 1 Variable description

变量类型 变量名称 符号 测量因变量企业技术创新水平Patent1三种专利授权量之和加1后的自然对数自变量政府补贴Logsubsidy企业所获得的政府补助总额加1后的对数值税收优惠Tax企业所获得的税费返还额/(税费返还额+支付各项税费)功能性产业政策Service省(市、区)教育、科技、交通的财政支出/财政总支出竞争政策Policy当企业处于实验组时,Treat=1,否则为0;当企业样本年份在2017年及以后时,Post=1,否则为0。Policy=Treat×Post企业层面控制变量企业规模Size企业年总资产的对数值企业年龄Firmage企业样本年份与上市年份之差加1后取对数企业净资产收益率ROE企业年净利润比股东权益年平均余额资产负债率LEV年末总负债除以年末总资产资产周转率ATO营业收入与企业年总资产之比固定资产占比Fixed企业固定资产净额与总资产之比营业收入增长率Growth本年营业收入与上一年营业收入之比减1是否亏损Loss净利润大于0,Loss=1,否则为0前十大股东持股比例Top10前十大股东的持股数量比总股数城市层面控制变量地区GDP水平GDP地区生产总值(亿元)产业结构Three_gdp第三产业增加值/GDP人均GDPLnavgdpGDP/每年常住人口总数财政支出规模Exp地方财政一般预算内支出/GDP外商投资水平Foreign外商投资企业工业总产值/GDP实际利用外资水平Waizi每年实际利用外资金额/GDP教育水平Edu每万人在校大学生人数的对数值

2.2 模型设定

2.2.1 基准模型

为分析财政补贴、税收优惠和功能性产业政策对企业创新的影响,本文建立如下模型:

Patenti,t= β0+ β1industriali,t+ ∑γ Controls + θt + μi + εi,t

(1)

被解释变量Patenti,t表示企业技术创新水平,industriali,t为企业i在第t年受到的产业政策支持,包含政府补贴、税收优惠和功能性产业政策。Controls为企业层面的控制变量,θt 、μi 分别表示年份固定效应、企业固定效应。

为了分析竞争政策对企业技术创新的影响,本文以公平竞争审查制度实施作为准自然实验,使用双重差分模型进行分析,具体模型如下:

Patenti,t= α0+ α1Policyi,t + ∑γ Controls + θt + μi + εi,t

(2)

模型中的Policyi,t等于交互项Treati,t × Posti,t。由于回归中Treati,t、 Posti,t与固定效应存在共线,因此,本文未将其纳入回归模型。

2.2.2 政策叠加效应模型

为了分析产业政策和竞争政策配合实施对企业创新产生何种影响,本文使用调节效应模型进行回归。

Patenti,t= φ0+φ1Policyi,t×industriali,t+φ2Policyi,t +φ3industriali,t+∑γ Controls + θt +μi + εi,t

(3)

其中,交互项系数φ1表示产业政策和竞争政策对创新的影响,如果系数大于0,则表示产业政策和竞争政策能够对企业创新产生协同促进作用,若系数小于0,则表示产业政策和竞争政策存在冲突,会抑制企业创新。

2.3 样本选择与数据来源

本文使用微观层面的企业数据和宏观层面的地级市数据进行分析。使用2011—2020年中国A股制造业上市公司数据和专利数据、产业政策数据、竞争政策数据进行企业层面分析,其中,上市公司数据来自国泰安数据库(CSMAR),专利数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),产业政策数据来自国泰安数据库中的上市公司年报,竞争政策数据根据各省份政策公告手动搜集获得。2019年专利数据受到政府的主动优化调整,出现了24年以来的首次下降,为了避免外生冲击影响政策评估效果,将2019年企业层面相关数据剔除,样本期间内被标注为ST、*ST、PT的非正常上市交易公司剔除,并将2017年及以后上市的公司删除。最后,企业层面共获得8 416个样本。由于2020年部分城市数据缺失严重,2019年专利数据受到干扰较大,因此,将城市层面数据的时间范围确定为2011—2018年,并把数据缺失严重的地级市剔除,最后确定为280个地级市,共计2 240个样本数据。城市层面的专利数据来自CNRDS,控制变量数据来自历年《中国城市统计年鉴》。

3 实证结果分析

3.1 产业政策与竞争政策对企业创新的影响

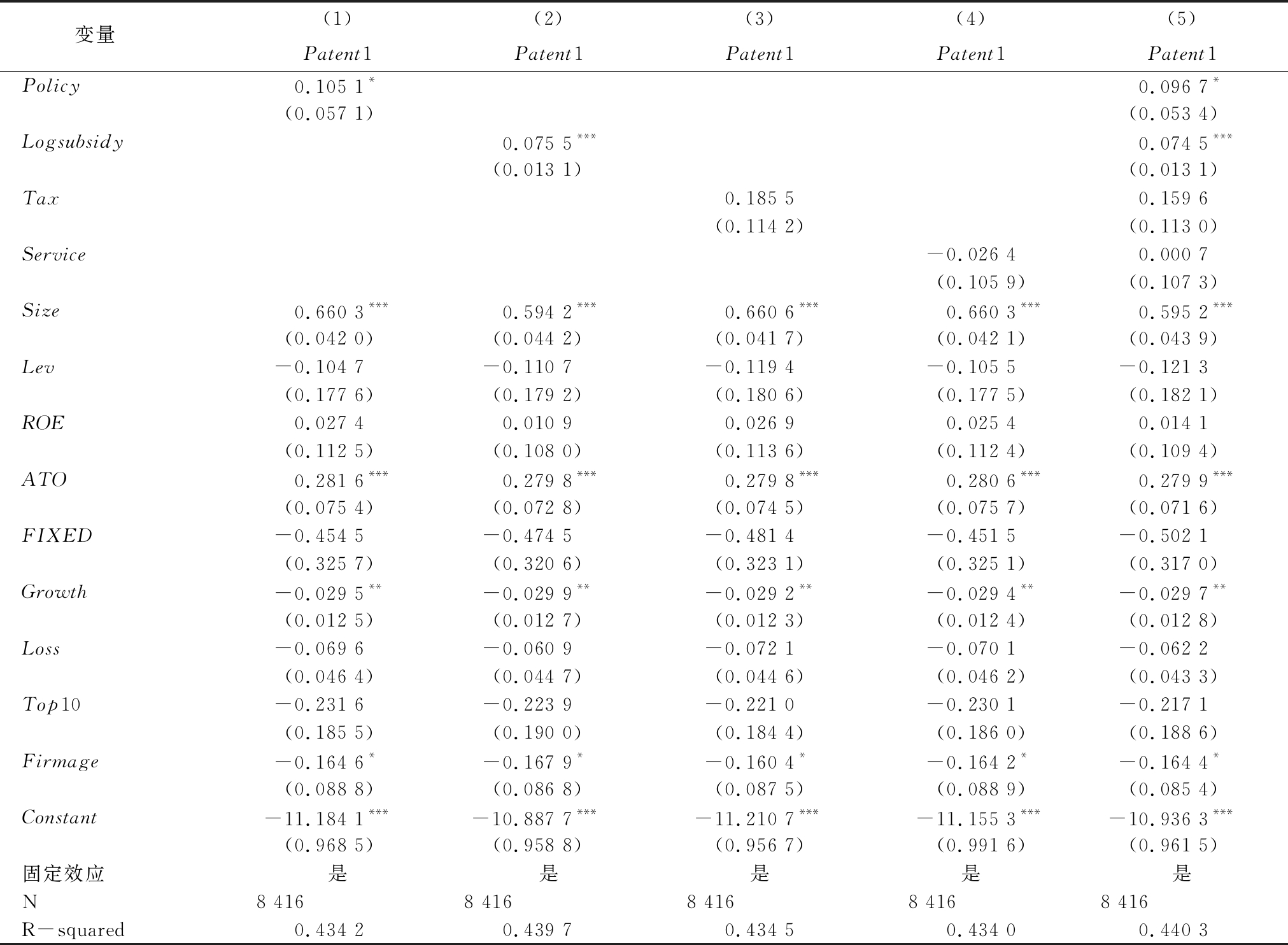

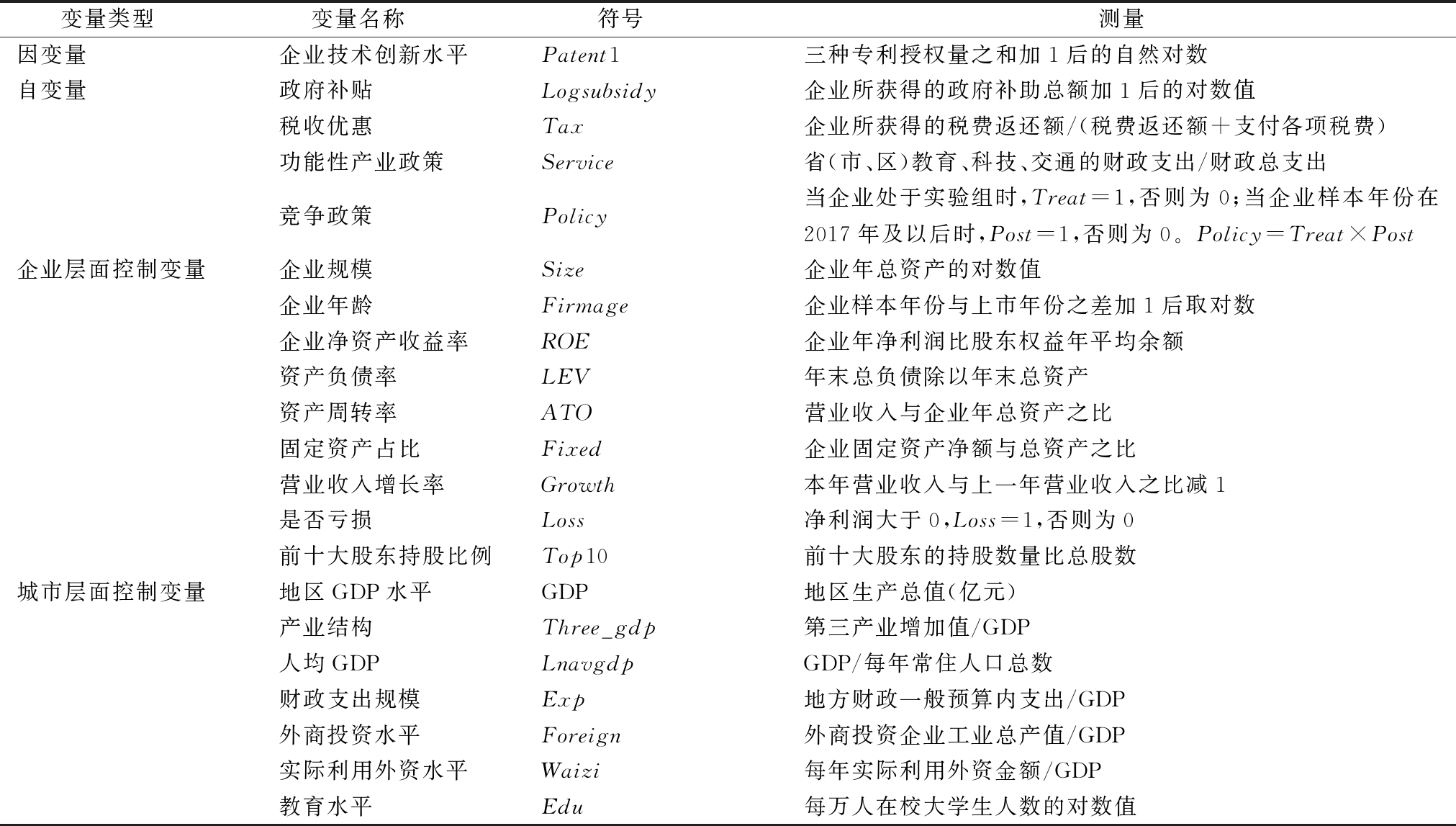

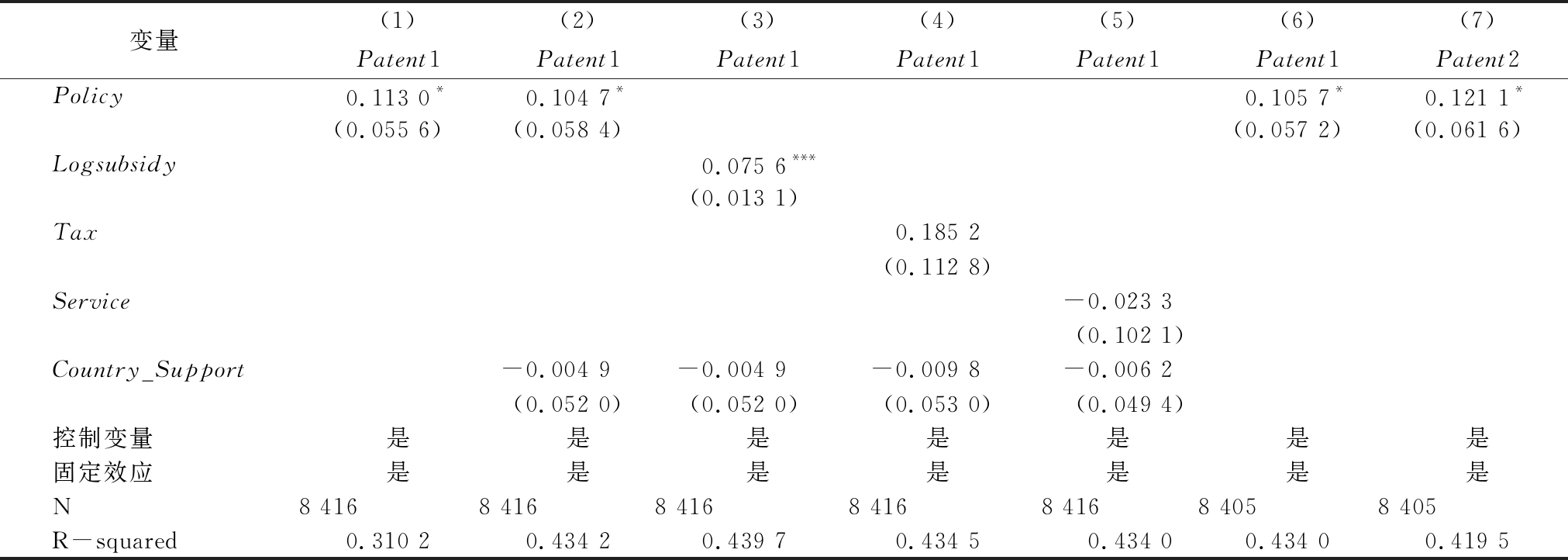

为了分析产业政策和竞争政策对企业创新的影响,根据模型(1)(2)进行实证分析,结果如表2所示。列(1)为竞争政策对企业技术创新的影响,结果表明竞争政策能够显著促进企业技术创新,列(2)显示政府补贴能够显著提升企业技术创新水平,但是,由列(3)(4)可以得出税收优惠政策和功能性产业政策对企业技术创新的直接影响不显著。上述模型是分别对企业创新进行回归,但现实生活中,企业往往受到产业政策和竞争政策的双重影响,因此,本文将上述政策同时纳入回归模型,发现仍然只有竞争政策和补贴政策对企业创新影响显著。实证结果回应了假设H1,竞争政策可以显著提高企业技术创新水平,但是,产业政策的不同政策工具对企业创新的影响存在明显差异,功能性产业政策的创新效应并不明显。

表2 政策回归结果

Table 2 Policy regression results

变量 (1)(2)(3)(4)(5)Patent1Patent1Patent1Patent1Patent1Policy0.105 1*0.096 7*(0.057 1)(0.053 4)Logsubsidy0.075 5***0.074 5***(0.013 1)(0.013 1)Tax0.185 50.159 6(0.114 2)(0.113 0)Service-0.026 40.000 7(0.105 9)(0.107 3)Size0.660 3***0.594 2***0.660 6***0.660 3***0.595 2***(0.042 0)(0.044 2)(0.041 7)(0.042 1)(0.043 9)Lev-0.104 7-0.110 7-0.119 4-0.105 5-0.121 3(0.177 6)(0.179 2)(0.180 6)(0.177 5)(0.182 1)ROE0.027 40.010 90.026 90.025 40.014 1(0.112 5)(0.108 0)(0.113 6)(0.112 4)(0.109 4)ATO0.281 6***0.279 8***0.279 8***0.280 6***0.279 9***(0.075 4)(0.072 8)(0.074 5)(0.075 7)(0.071 6)FIXED-0.454 5-0.474 5-0.481 4-0.451 5-0.502 1(0.325 7)(0.320 6)(0.323 1)(0.325 1)(0.317 0)Growth-0.029 5**-0.029 9**-0.029 2**-0.029 4**-0.029 7**(0.012 5)(0.012 7)(0.012 3)(0.012 4)(0.012 8)Loss-0.069 6-0.060 9-0.072 1-0.070 1-0.062 2(0.046 4)(0.044 7)(0.044 6)(0.046 2)(0.043 3)Top10-0.231 6-0.223 9-0.221 0-0.230 1-0.217 1(0.185 5)(0.190 0)(0.184 4)(0.186 0)(0.188 6)Firmage-0.164 6*-0.167 9*-0.160 4*-0.164 2*-0.164 4*(0.088 8)(0.086 8)(0.087 5)(0.088 9)(0.085 4)Constant-11.184 1***-10.887 7***-11.210 7***-11.155 3***-10.936 3***(0.968 5)(0.958 8)(0.956 7)(0.991 6)(0.961 5)固定效应是是是是是N8 4168 4168 4168 4168 416R-squared0.434 20.439 70.434 50.434 00.440 3

注:括号内为聚类到行业层面的稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;固定效应包含企业和年份固定效应,下同

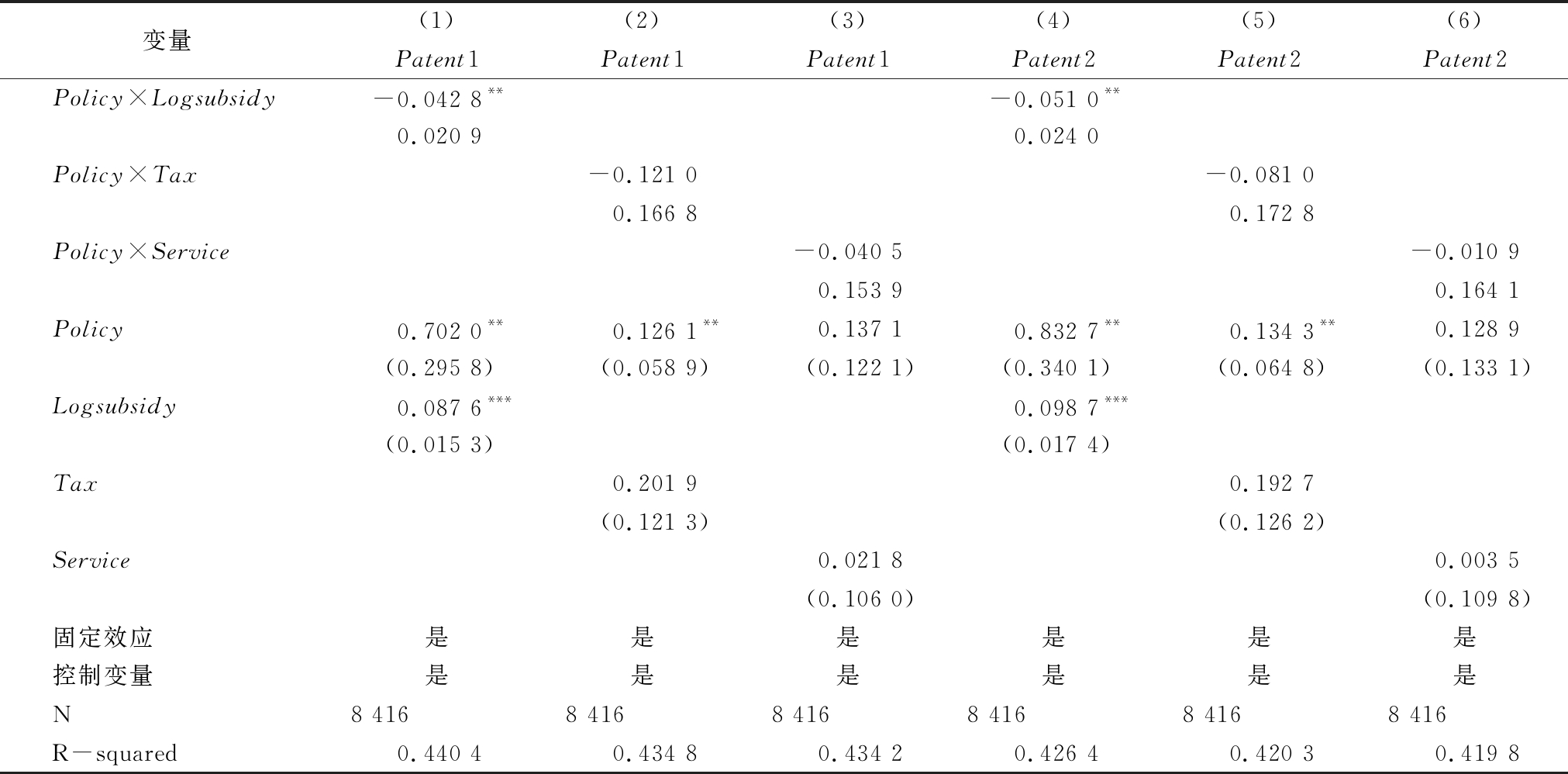

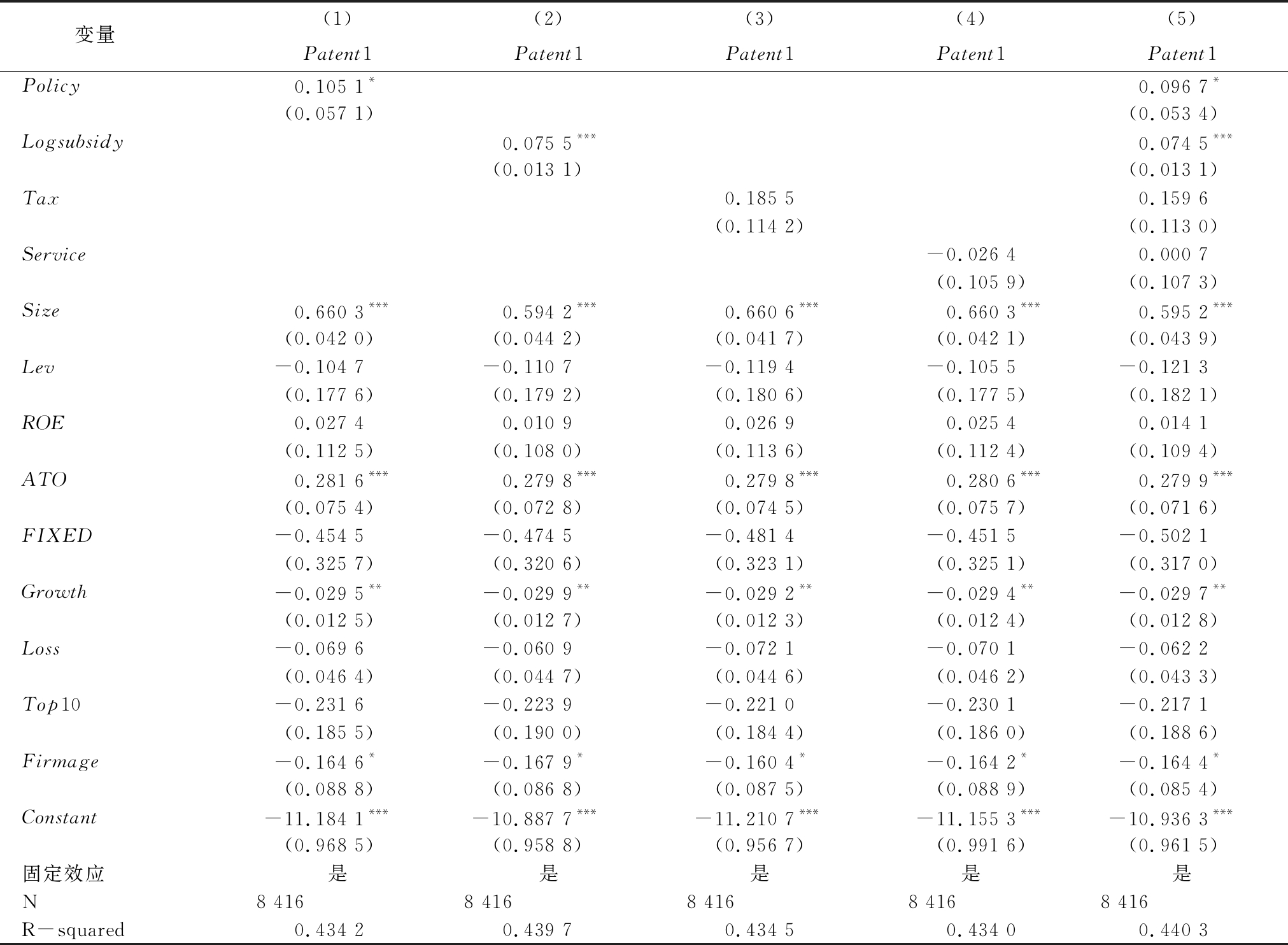

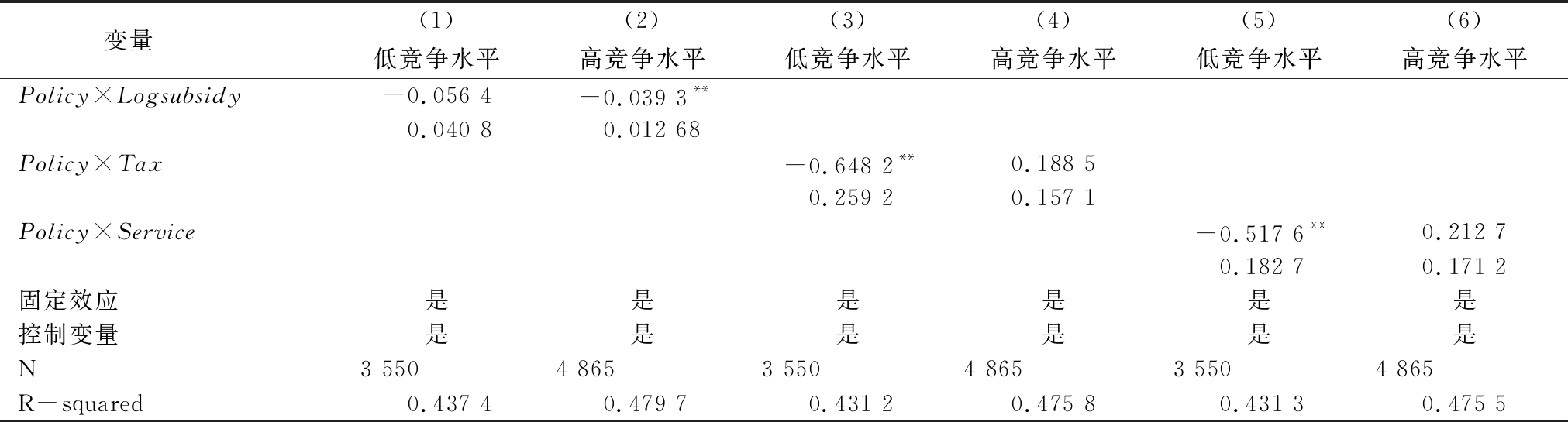

3.2 政策叠加的创新效应

虽然基准回归分析考虑了企业同时受产业政策和竞争政策的影响,将政策均纳入回归模型中,但是无法反映政策之间的作用关系。为了探究产业政策和竞争政策的叠加效应,本文采用政策叠加效应模型(3)进行回归,结果如表3所示。列(1)~(3)分别是政府补贴、税收优惠、功能性产业政策与竞争政策叠加的回归结果,由列(1)可知,竞争政策和补贴政策的交互项系数显著为负,说明竞争政策和补贴政策存在激烈冲突关系,会对企业创新产生抑制作用。由于政府补贴政策具有强选择性、政策效率较低且易引发企业寻租行为,与竞争政策强调的非歧视性存在激烈冲突,因此,同时实施可能降低政策的创新激励效应。列(2)(3)表明,税收优惠政策和功能性产业政策与竞争政策的冲突不明显,可能是由于两者均没有较强的政策对象指向性、对创新的影响作用不直接,特别是功能性产业政策与竞争政策在优化产业发展环境等方面存在相似性。为了验证结果的稳健性,使用3种专利的加权和(分别赋予发明专利、实用新型专利、外观设计专利授权量3、2、1的权重,加权后加一再取自然对数)作为因变量进行回归,结果如列(4)~(6)所示,结论依然稳健。因此,可以回应假设H2,以政府补贴为代表的选择性产业政策与竞争政策存在激烈冲突,抑制企业创新发展,而功能性产业政策和竞争政策的冲突不明显,对企业创新的影响也不显著。

表3 政策叠加效应回归分析结果

Table 3 Regression analysis of policy superposition effects

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)Patent1Patent1Patent1Patent2Patent2Patent2Policy×Logsubsidy-0.042 8**-0.051 0**0.020 90.024 0Policy×Tax-0.121 0-0.081 00.166 80.172 8Policy×Service-0.040 5-0.010 90.153 90.164 1Policy0.702 0**0.126 1**0.137 10.832 7**0.134 3**0.128 9(0.295 8)(0.058 9)(0.122 1)(0.340 1)(0.064 8)(0.133 1)Logsubsidy0.087 6***0.098 7***(0.015 3)(0.017 4)Tax0.201 90.192 7(0.121 3)(0.126 2)Service0.021 80.003 5(0.106 0)(0.109 8)固定效应是是是是是是控制变量是是是是是是N8 4168 4168 4168 4168 4168 416R-squared0.440 40.434 80.434 20.426 40.420 30.419 8

注:为节省篇幅,未报告参数项与控制变量,下同

3.3 稳健性检验

3.3.1 变换处理组与控制组

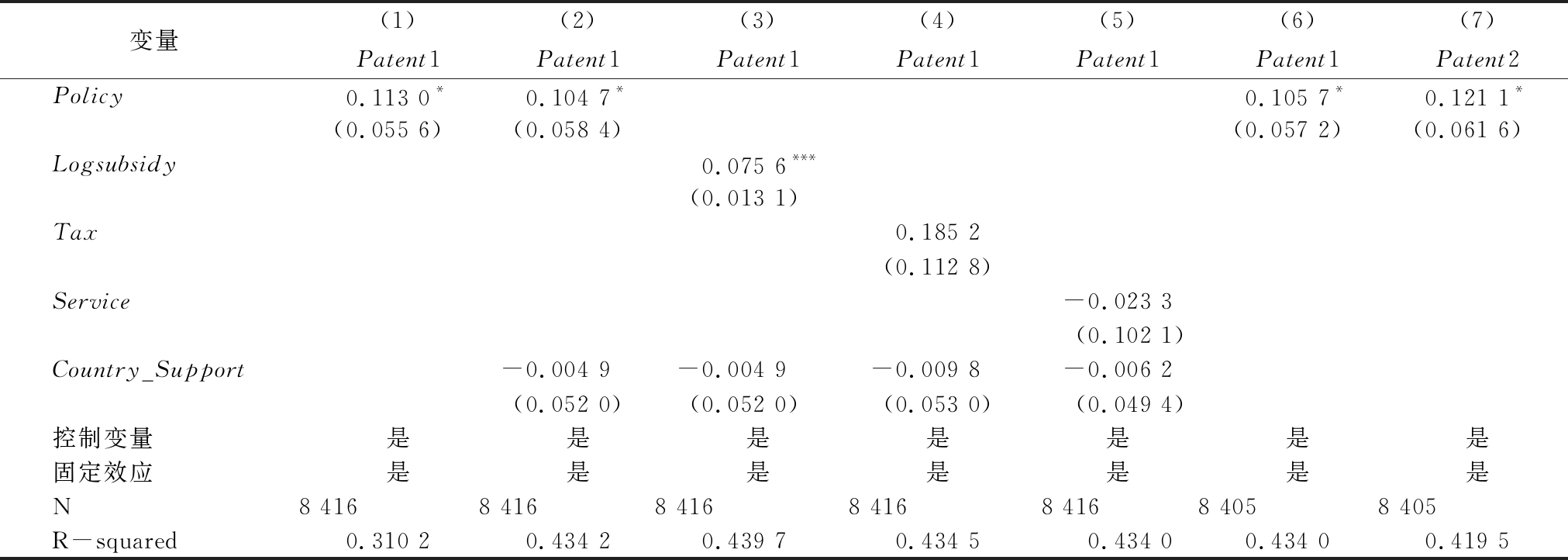

公平竞争审查制度实施会对地方行政垄断程度较高的区域产生更大影响,因此,本文借鉴刘慧等[24]的分组做法,使用王小鲁等[25]编制的2016年市场化指数,按照指数得分均值,将各省份分为行政垄断程度较高和较低两组,分别纳入实验组和控制组。实验组包括:辽宁、黑龙江、福建、广西、河北、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆、山西、内蒙古、吉林、西藏、陕西、甘肃;控制组包括:浙江、上海、广东、天津、江苏、北京、重庆、山东、湖北、河南、安徽、四川、湖南、江西。结果如表4列(1)所示,竞争政策依然显著促进企业技术创新。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Patent1Patent1Patent1Patent1Patent1Patent1Patent2Policy0.113 0*0.104 7*0.105 7*0.121 1*(0.055 6)(0.058 4)(0.057 2)(0.061 6)Logsubsidy0.075 6***(0.013 1)Tax0.185 2(0.112 8)Service-0.023 3(0.102 1)Country_Support-0.004 9-0.004 9-0.009 8-0.006 2(0.052 0)(0.052 0)(0.053 0)(0.049 4)控制变量是是是是是是是固定效应是是是是是是是N8 4168 4168 4168 4168 4168 4058 405R-squared0.310 20.434 20.439 70.434 50.434 00.434 00.419 5

3.3.2 控制其它政策的影响

我国产业政策出台较多,在样本期内存在其它产业政策,可能影响回归结果,因此,本文首先控制国家五年规划重点支持的产业,将“十二五”和“十三五”规划中提到的重点支持产业与上市公司所在行业匹配,如果属于国家五年规划的重点支持产业,则取值为1,否则取值为0,结果如表4列(2)~(5)所示,竞争政策和补贴政策效果仍然显著,与基准回归结果一致。

3.3.3 克服样本选择偏差

本文采用倾向得分匹配方法,使用1∶2最近邻匹配方法,将卡尺设为0.05,为处理组企业匹配控制变量logit得分最相近的两个观测值,且只保留共同取值范围,平衡性检验显示匹配后的公司特征变量已不存在显著差异,然后进行双重差分回归,结果如表4列(6)(7)所示,竞争政策对企业创新的影响依然显著,且与基准回归系数相近,证明竞争政策促进企业创新具有一定稳健性。

此外,为了验证基准回归模型的稳健性,突出发明专利的重要性,本文使用Patent2作为被解释变量,结果基本与表2一致,说明产业政策和竞争政策对企业创新影响结果具有稳健性。此外本文剔除具有高新技术企业资质的企业重新进行回归,结果依然稳健。限于篇幅,不再展示回归结果,如有需要可向作者索要。

3.3.4 竞争政策平行趋势检验

双重差分模型需要满足一个必要前提,即处理组和实验组在政策实施之前具有相同变化趋势,为此,本文利用事件分析法构造模型(4)。

∑γ Controls + θt + μi + εi,t

(4)

其中,k=t- 2017,βk表示政策逐期对企业技术创新的影响。为了避免多重共线,将政策前一期剔除。如果k<0时,βk均不显著,则说明政策实施之前,处理组和控制组具有相同发展趋势,平行趋势检验通过。

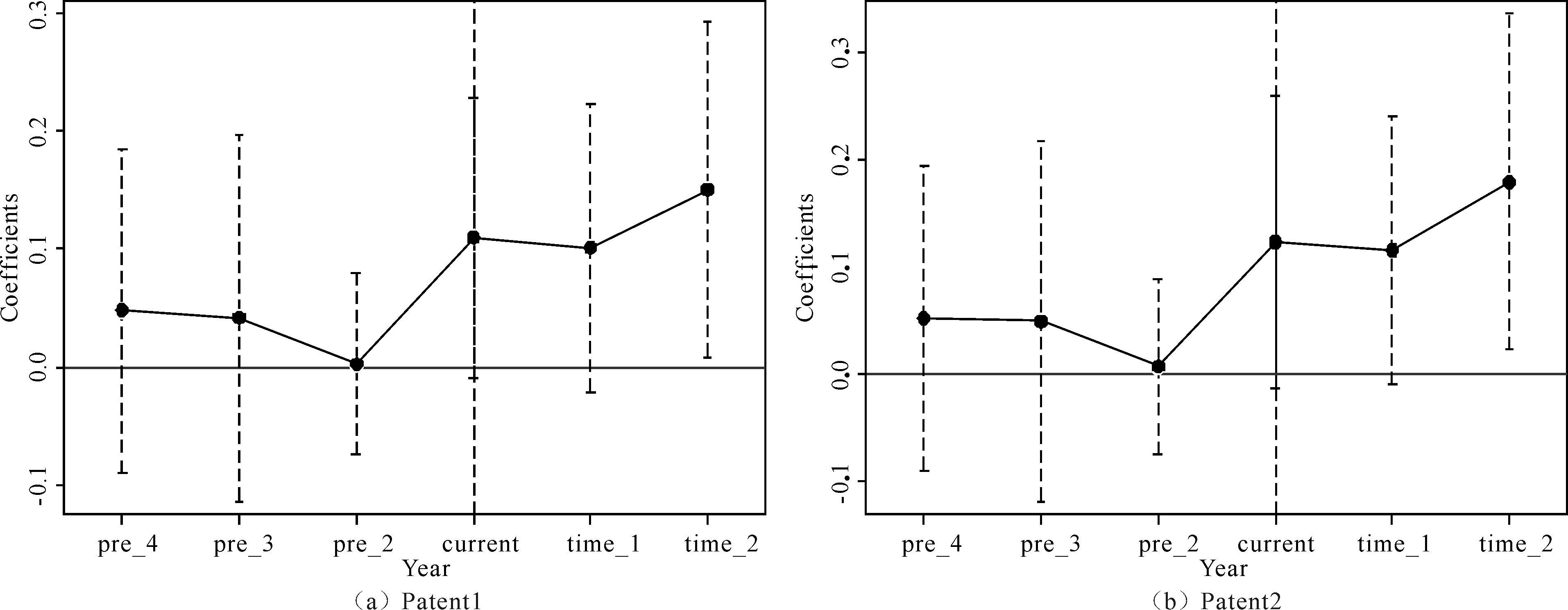

分别以Patent1、Patent2作为因变量绘制系数βk多期动态效应图,如图1所示,政策实施之前,置信区间均包含0,政策实施后第二期置信区间不包含0,说明竞争政策促进企业创新的效果比较显著。

3.4 异质性分析

竞争政策和产业政策的叠加效应可能因行业竞争水平差异而产生不同政策效果。一般而言,竞争水平较高的行业,市场配置资源的效率更高,而市场集中度较高行业内,自然垄断行业占比较高,可能存在较高程度的市场失灵,因此,政府引导资源配置具有更高效率。本文预期选择性产业政策和竞争政策在高竞争行业内会产生明显的冲突抑制作用,而功能性产业政策和竞争政策在竞争程度较低行业内可能受到更大约束,在高竞争水平行业内会产生协同促进作用。为此,本文利用行业二位码数据,使用赫希曼—赫芬达尔指数(HHI)衡量行业竞争水平。

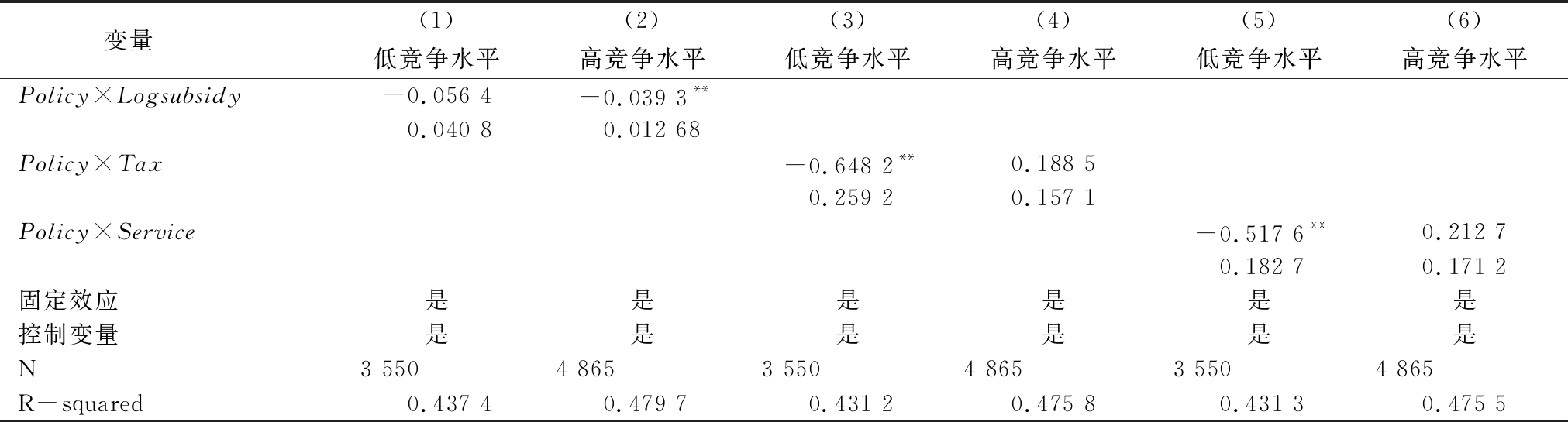

其中,xi为单个公司主营业务收入,x为该公司所属行业主营业务收入总额,HHI越小,则该行业竞争水平越高。将低于HHI指数均值的行业作为高竞争水平组,其余为低竞争水平组。实证结果如表5所示,补贴政策和竞争政策在高竞争水平行业组产生激烈冲突,抑制企业创新,因为补贴政策的选择性会抵消竞争政策的影响,限制竞争政策作用的发挥,干扰资源要素的高效配置,对竞争水平较高行业内的企业创新产生不利影响。列(3)~(6)结果显示,税收优惠政策、功能性产业政策与竞争政策在低竞争水平组系数显著为负,高竞争水平组为正但不显著,说明在垄断程度较高行业内,竞争政策和选择性程度较低的税收优惠政策、具有普惠性质的功能性产业政策的政策叠加效应不利于企业创新,这可能与竞争政策施策空间有限、阻力较大等有关。叶光亮等[9]研究指出,提高竞争政策的基础地位,必须降低产业政策的选择性强度,使产业政策和竞争政策的作用效果保持一致。

表5 异质性分析结果

Table 5 Heterogeneity analysis results

变量 (1)(2)(3)(4)(5)(6)低竞争水平高竞争水平低竞争水平高竞争水平低竞争水平高竞争水平Policy×Logsubsidy-0.056 4-0.039 3**0.040 8 0.012 68Policy×Tax-0.648 2**0.188 50.259 20.157 1Policy×Service-0.517 6**0.212 70.182 70.171 2固定效应是是是是是是控制变量是是是是是是N3 5504 8653 5504 8653 5504 865R-squared0.437 40.479 70.431 20.475 80.431 30.475 5

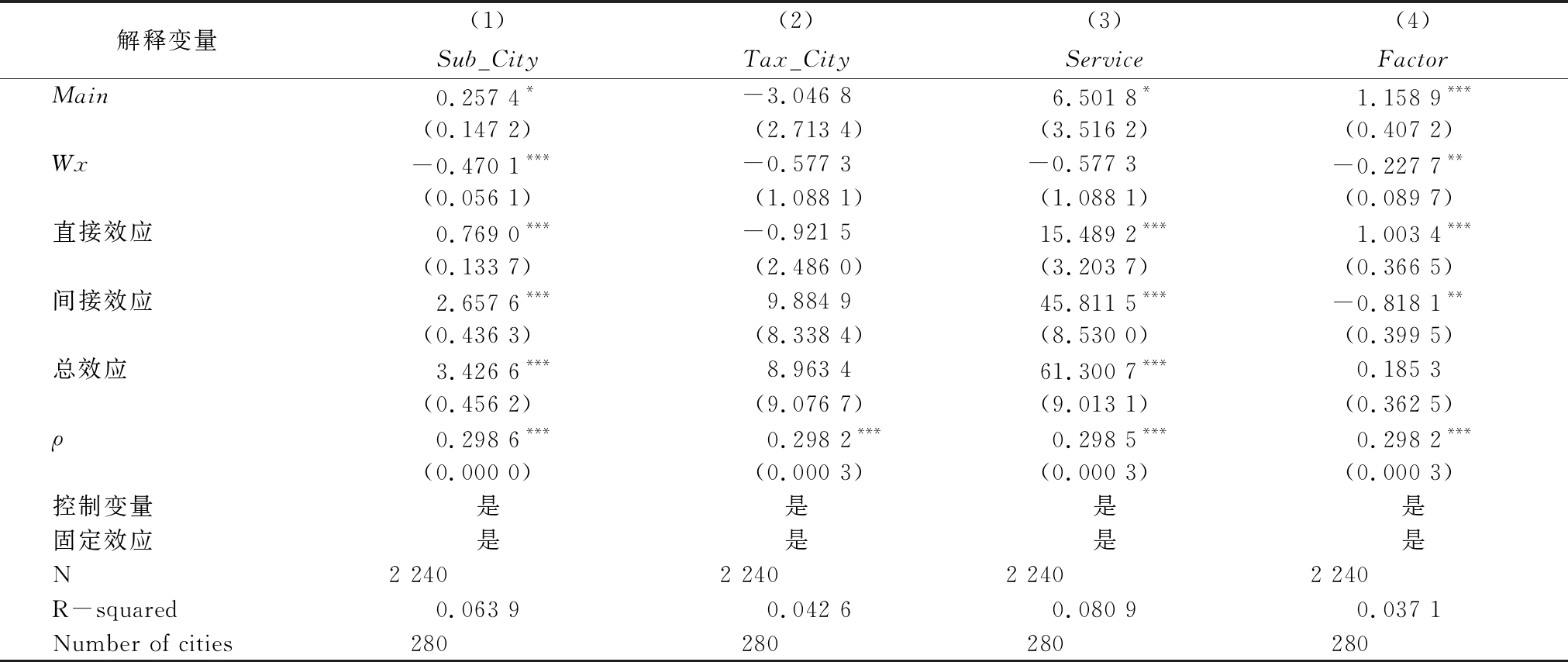

4 空间溢出效应分析

产业政策和竞争政策会影响创新要素流动,从而会对周边区域创新产生溢出效应。为了分析产业政策和竞争政策对邻近区域创新的影响,本文利用280个地级市的专利数据和空间计量模型进行城市层面政策空间溢出效应分析。

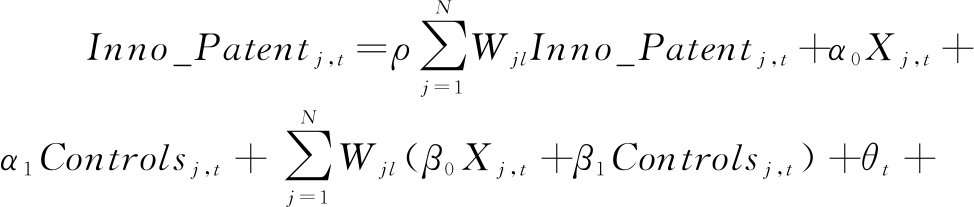

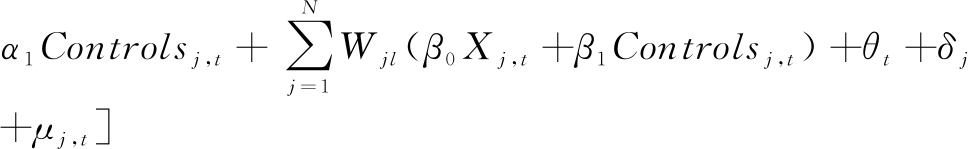

第一,莫兰指数检验。本文采用城市层面的专利授权数据构造全局莫兰指数和分年度的莫兰指数,结果均显示城市创新存在空间正相关,说明使用空间计量模型具有合理性。第二,空间计量模型选择。利用LM检验发现SEM模型和SAR模型均适用,因此本文选择空间杜宾模型(SDM);LR检验显著拒绝原假设,说明SDM不会退化为SAR模型或SEM模型,而且Hausman检验支持双向固定效应,因此,本文最终采用双向固定效应空间杜宾模型。第三,空间权重矩阵选择。产业政策、竞争政策通常由行政单位颁布实施,因此,使用280个地级市的空间邻接矩阵作为空间权重矩阵,如果两个地级市存在地理边界邻接,则取值为1,否则为0,最后得到280×280的空间对角矩阵。空间杜宾模型如式(5)所示。

δj+μj,t

(5)

(6)

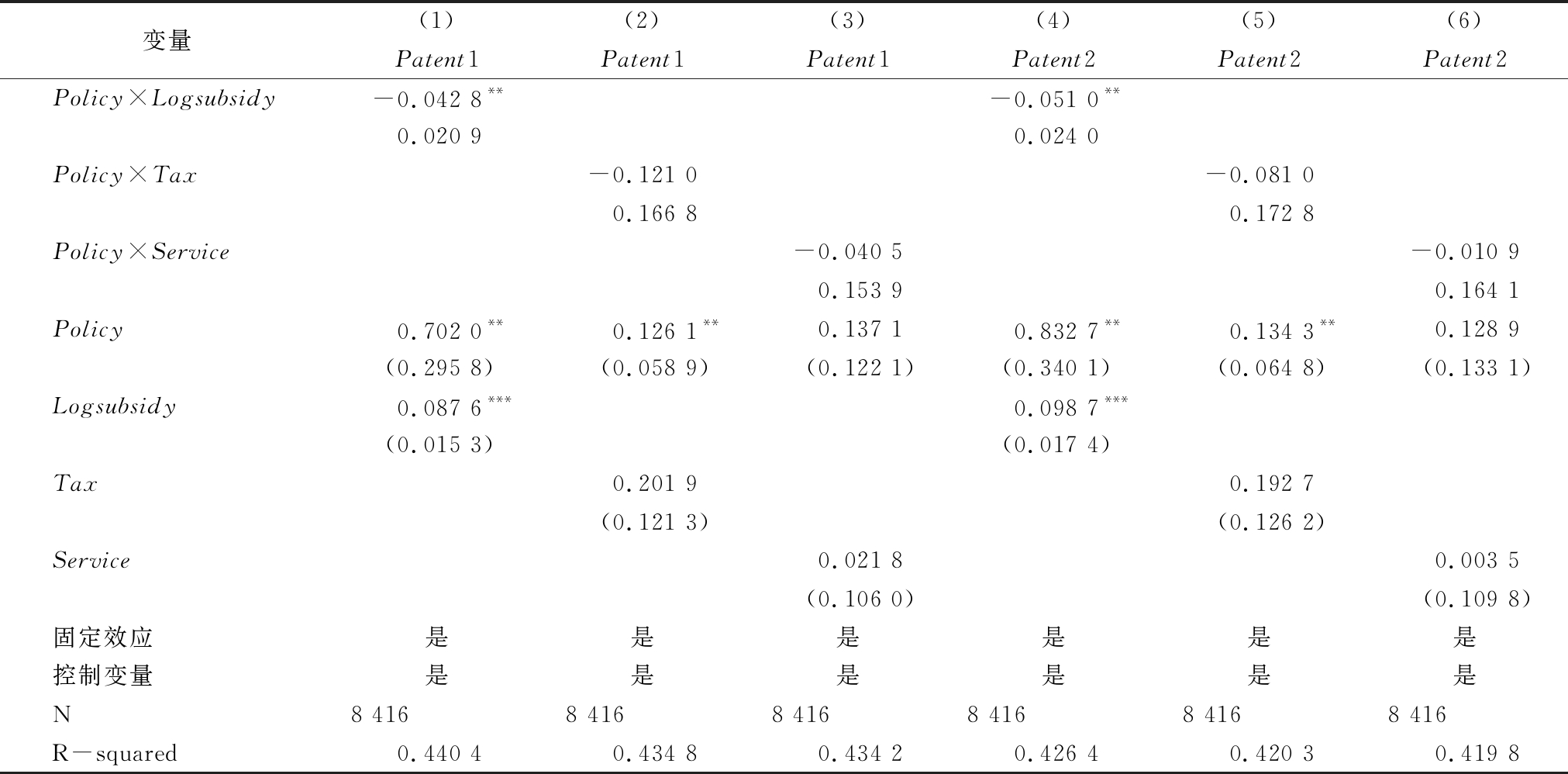

其中,Inno_Patentj,t为城市层面的发明专利授权量,ρ为空间滞后系数,如果系数显著,则表示城市间创新存在空间相关性。Xj,t为核心解释变量,分别用城市层面的补贴政策、税收优惠政策和功能性产业政策(Service)表示,地级市层面的补贴政策(sub_city)和税收优惠政策(tax_city)数据较难获得,因此,采用地级市上市企业所受到的政策优惠均值表示,具体做法是先加总地级市层面的上市公司获得的补贴和税收优惠额,然后除以地级市上市公司总数。上文使用的公平竞争政策实施时间是2017年,但城市层面的有效数据截至2018年。若使用公平竞争审查制度为代表的竞争政策,则可能无法准确反映政策的作用效果和空间溢出效应。因此,为了更充分体现竞争政策的空间溢出效应,本文采用王小鲁等[25]构造的要素市场发育程度(Factor)衡量区域竞争政策实施水平。要素市场发育越充分,行政干预越少,越能够发挥公平竞争机制的作用,优化资源配置。Controlsj,t为城市层面的控制变量,Wjl为空间权重矩阵,θt、δj分别表示年份、城市固定效应,μj,t为服从随机游走的误差项。模型(5)中系数β0并不反映政策溢出效应,因此将模型(5)变形得到模型(6),通过对因变量求期望,再对Xj,t求偏导,最后得到政策的直接效应和间接效应,间接效应大小即为政策溢出效应大小。实证回归结果见表6。

表6 空间杜宾模型回归结果

Table 6 Spatial Durbin model regression results

解释变量(1)(2)(3)(4)Sub_CityTax_CityServiceFactorMain0.257 4*-3.046 86.501 8*1.158 9***(0.147 2)(2.713 4)(3.516 2)(0.407 2)Wx-0.470 1***-0.577 3-0.577 3-0.227 7**(0.056 1)(1.088 1)(1.088 1)(0.089 7)直接效应0.769 0***-0.921 515.489 2***1.003 4***(0.133 7)(2.486 0)(3.203 7)(0.366 5)间接效应2.657 6***9.884 945.811 5***-0.818 1**(0.436 3)(8.338 4)(8.530 0)(0.399 5)总效应3.426 6***8.963 461.300 7***0.185 3(0.456 2)(9.076 7)(9.013 1)(0.362 5)ρ0.298 6***0.298 2***0.298 5***0.298 2***(0.000 0)(0.000 3)(0.000 3)(0.000 3)控制变量是是是是固定效应是是是是N2 2402 2402 2402 240R-squared0.063 90.042 60.080 90.037 1Number of cities280280280280

注:为节省篇幅,未报告控制变量的相关回归项

列(1)~(4)分别表示将补贴、税收等产业政策和竞争政策作为核心解释变量,以城市发明专利作为被解释变量的回归结果。Main、Wx的系数不能直接反映政策对本地区创新的影响和政策的溢出效应,因此,本文重点关注由模型(6)得到的间接政策效应。首先,由ρ可知,邻近城市的创新存在显著正向空间相关性。其次,根据间接效应系数可知,城市补贴政策和功能性产业政策对周边城市创新具有显著正向溢出作用,但是竞争政策对周边城市创新具有负向溢出效应。一方面,竞争政策实施会使城市更加平等地对待本地和外地的市场主体,促进统一大市场建设,而且竞争政策会通过优化产业发展环境吸引周边要素集聚,从而对周边创新要素产生虹吸作用,形成城市间要素竞争关系。另一方面,本文财政补贴政策是针对企业层面的补贴,客观上会对该企业、与该企业具有上下游产业链协作关系的企业产生影响,由于我国产业具有区域集聚化的发展格局,因此创新支持政策会带动周边城市创新;功能性产业政策着眼于基础设施建设等公共服务,不仅能够为本地城市发展提供创新硬件和软件支持,也会惠及周边区域,降低区域间创新协作成本[26],因此呈现正向空间溢出效应。

5 主要结论与政策建议

本文通过将产业政策和竞争政策纳入同一分析框架,分析得出政策搭配对企业创新的影响效应,对优化政策选择和全面促进企业技术创新具有一定借鉴意义。利用2011—2020年制造业上市公司数据和专利数据,区分选择性产业政策、功能性产业政策和竞争政策并分别进行回归,发现以政府补贴为代表的选择性产业政策和竞争政策对企业技术创新具有显著推动作用,但是,税收优惠政策和功能性产业政策的创新驱动效果不明显。由于企业同时受到产业政策和竞争政策的交互影响,因此,将产业政策和竞争政策纳入同一分析框架后发现,政策叠加效应对创新呈现出显著的冲突抑制作用,其中补贴政策和竞争政策的冲突作用较显著,而且不同产业政策与竞争政策的叠加效应在不同行业竞争水平下呈现显著差异。为研究产业政策和竞争政策是否会产生空间溢出效应,本文利用城市层面数据和空间杜宾模型进行分析,发现补贴政策和功能性产业政策能够对周边城市创新产生正向溢出效应,但竞争政策对周边城市创新产生负向溢出效果。

本文提出如下政策建议:第一,降低产业政策选择性,增强产业政策和竞争政策的目标协同性。确立竞争政策基础地位,是化解产业政策和竞争政策冲突的关键。一方面,除例外产业规定外,政府应积极推动选择性产业政策向功能性产业政策转型,减少强选择性产业政策对要素资源配置的扭曲作用,着重优化产业发展的政策环境和营商环境。另一方面,为确立竞争政策的基础地位,要积极推动公平竞争审查制度的落实,增强中央和地方的反垄断执法力量,协调竞争政策和产业政策的制定与实施工作,保障政策制定流程的协调性。第二,根据行业性质优化政策组合工具,避免政策叠加的抵消效应。确立政策豁免制度,对于一些关系国家安全、与国家关键核心技术密切相关的行业可以使用豁免制度,以反垄断执法及其它竞争政策的适用除外制度或豁免制度形式,给予反垄断执法一定的政策和法律空间,也为政策协调提供法律空间。另外,根据行业竞争程度选择合理的政策工具组合,避免产业政策与行业竞争环境冲突产生政策抵消效果。第三,注重优化区位导向型产业政策,合理利用政策的空间溢出效应,促进区域协同创新。政府应根据区域产业集群发展情况,制定统筹区域创新和支持产业发展的政策,利用区域性产业政策降低域内企业创新协同成本,合理促进生产要素在区域间流动,进一步放大政策溢出效能,巩固区域创新基础。

参考文献:

[1] 林毅夫.产业政策与我国经济的发展:新结构经济学的视角[J].复旦学报(社会科学版),2017,59(2):148-153.

[2] 贺俊.探寻产业政策有效的边界条件[J].学习与探索,2017,38(8):132-133.

[3] 杨瑞龙,侯方宇.产业政策的有效性边界——基于不完全契约的视角[J].管理世界,2019,35(10):82-94.

[4] 陈健,郭冠清.论政府与市场的有效结合——兼析产业政策的适用性[J].财经问题研究,2020,42(12):22-30.

[5] 吴敬琏.我国的产业政策:不是存废,而是转型[J].中国流通经济,2017,31(11):3-8.

[6] 杨国超,张李娜.产业政策何以更有效——基于海量媒体报道数据与研发操纵现象的证据[J].经济学(季刊),2021,21(6):2173-2194.

[7] 洪银兴.论强化竞争政策的基础地位[J].中国价格监管与反垄断,2020,30(8):10-11.

[8] 李晓琳.市场经济体制背景的竞争政策基础体系解构[J].改革,2017,30(3):99-109.

[9] 叶光亮,程龙,张晖.竞争政策强化及产业政策转型影响市场效率的机理研究——兼论有效市场与有为政府[J].中国工业经济,2022,40(1):74-92.

[10] 柳卸林,朱浪梅,杨博旭.政府研发激励有利于提升区域创新效率[J].科研管理,2021,42(7):50-59.

[11] 陈亚平.税收优惠提升企业技术创新意愿的效应研究——来自高企认定的证据[J].技术经济与管理研究,2023,44(2):56-61.

[12] 林志帆,黄新飞,李灏桢.何种产业政策更有助于企业创新:选择性还是功能性——基于中国制造业上市公司专利数据的经验研究[J].财政研究,2022,43(1):110-129.

[13] 张杰.中国政府创新政策的混合激励效应研究[J].经济研究,2021,56(8):160-173.

[14] 张杰.政府创新补贴对中国企业创新的激励效应——基于U型关系的一个解释[J].经济学动态,2020,61(6):91-108.

[15] AGHION P, BLOOM N, BLUNDELL R, et al. Competition and innovation: an inverted-U relationship[J].The Quarterly Journal of Economics,2005,120(2):701-728.

[16] HASHMI A R. Competition and innovation: the inverted-U relationship revisited[J].The Review of Economics and Statistics,2013,95(5):1653-1668.

[17] BUCCIROSSI P, CIARI L, DUSO T, et al. Competition policy and productivity growth: an empirical assessment[J].The Review of Economics and Statistics,2013,95(4):1324-1336.

[18] AGHION P, BERGEAUD A, VAN REENEN J. The impact of regulation on innovation[J].American Economic Review,2023,113(11):2894-2936.

[19] 杨兴全,张可欣.公平竞争审查制度能否促进企业创新——基于规制行政垄断的视角[J].财经研究,2023,49(1):63-78.

[20] 于良春.中国的竞争政策与产业政策:作用、关系与协调机制[J].经济与管理研究,2018,39(10):57-64.

[21] 李慧敏,王忠.产业政策与竞争政策能否协调——日本产业政策与竞争政策协调机制及其启示[J].日本学刊,2019,35(2):98-116.

[22] 李治国,王杰.中国碳排放权交易的空间减排效应:准自然实验与政策溢出[J].中国人口·资源与环境,2021,31(1):26-36.

[23] 佟孟华,李慧,张国建.区位导向性政策的创新驱动效应——基于产业转型升级示范区的证据[J].经济管理,2022,44(4):63-79.

[24] 刘慧,綦建红.“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗——基于公平竞争审查制度的准自然实验[J].财贸经济,2022,43(9):1-16.

[25] 王小鲁,胡李鹏,樊纲.中国分省份市场化指数报告(2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2021.

[26] 何小钢,郭晓斌.网络基础设施、知识溢出与城市创新——来自“宽带中国”战略的准自然实验[J].经济经纬,2023,40(1):36-46.

(责任编辑:万贤贤)