0 引言

数字时代背景下,新一代信息技术加速发展,推动各国产业结构和战略布局不断调整,国内外竞争和博弈日益加剧。中国企业面临技术创新步伐加快、消费者偏好变化以及全球供应链波动重构等多重挑战。因此,企业需要重新审视数字化转型愿景与战略,关注如何提升和重塑数字化能力这一问题。作为企业数字化转型的动态能力基础,数字化能力是企业利用数字技术整合价值网络中数字资源与其它组织资源以推动自身系统性数字变革,实现数字价值创造的能力[1-2]。借助数字化能力,企业可以摆脱传统资源路径依赖,实现可持续发展。

近年来,数字化能力相关研究受到国内外学者广泛关注,主要涉及组织变革、战略管理和创新创业等领域[3]。现有企业数字化能力研究主要关注概念内涵、维度划分和作用效果方面,强调数字化能力对企业竞争优势、商业模式创新和数字化转型的赋能作用[4-6],对于企业数字化能力影响因素的探讨较为零散[7],无法回答企业如何培育数字化能力这一根本问题。构建和提升企业数字化能力是一个复杂系统过程,现有前因研究对关键因素的识别不足[8],既未考虑各影响因素间的相互关系,也未对数字化能力层次提升路径进行探究,忽略了因素间层次与逻辑关系。

在解释复杂社会现象成因以及提取影响因素方面,技术—组织—环境(TOE)框架具有较大优势,它认为系统性转型与发展受技术、组织和环境3个方面因素的影响[9]。TOE理论框架最早被用于分析企业技术应用与创新扩散问题[10],将复杂社会现象成因归为相互作用的技术、组织和环境三大因素[11],可作为系统研究企业数字化能力前因模型的理论框架。其中,技术因素主要分析技术自身特点以及与之相关的技术要素;组织因素重点分析与技术相匹配的组织结构特征;环境因素聚焦对企业能力产生影响的外部情境因素。首先,本文基于TOE框架,结合文献研究法从技术、组织和环境方面揭示企业数字化能力影响因素。其次,采用ISM方法明晰各影响因素间的层次关系与关联路径,构建企业数字化能力影响因素的多层次递阶解释结构模型。最后,结合MICMAC方法识别强驱动力和高依赖性因素,揭示各影响因素的重要程度以及在系统中的作用。

本文理论意义如下:第一,基于技术—组织—环境理论框架对企业数字化能力影响因素进行梳理,以期深化对于如何提升企业数字化能力问题的系统性理解。第二,揭示企业数字化能力构建过程中的层次结构和各要素间的影响路径,以及影响数字化能力的驱动性要素和依赖性要素。第三,通过构建影响企业数字化能力的解释结构模型,拓展系统动力学在企业数字化研究领域的应用,对于企业在数字化转型中构建和提升自身数字化能力具有参考价值。

1 文献回顾

为获取数字化能力影响因素相关文献并提取主要影响因素,本文在Web of Science 数据库以“Digital Capability”“Digital Ability”为检索词进行文献检索,在中国知网CSSCI数据库中以“数字化能力”“数字能力”“动态能力”为关键词进行文献搜索,时间范围设为2010—2024年。2010年开始,云计算、大数据和物联网等技术迅速发展,为企业数字化转型提供技术支撑,相关政策大多在这一时间之后被提出。2015年,在制造业数字化转型研究中,“数字化能力”作为专有名词进入学者视野[12]。2020年以后,企业数字化能力前因要素与作用结果的相关文章发表数量增长迅速。因此,2010—2024年涵盖数字化能力研究初始和关键发展阶段。本文剔除与企业数字化能力影响因素无关文献,初步获得外文文献87篇,中文文献94篇。按照主题契合度、期刊权威等级、时间跨度、被引用度、研究方法的科学性等标准作进一步筛选[13],得到有效文献42篇,其中英文文献19篇,中文文献23篇。参考现有文献并基于TOE框架,从技术、组织、环境3个层面分析影响企业数字化能力的前因要素,识别并归纳为4个技术因素、11个组织因素和5个环境因素。

1.1 技术因素

在基础设施方面,借助数字化能力,企业通过迭代数字基础设施提升自身数字资源获取与重构能力。数字基础设施赋予机器设备较强的学习和计算能力,是企业实现智能化生产和服务的基础[14]。

创业孵化器、数字平台赋能企业数字转型,能够有效增强企业数字组织、运营和共创能力[15]。相较于传统孵化器平台,创业孵化平台有助于企业整合、构建和重组内外部资源,强化自身价值转化能力。例如,韩都衣舍通过组建智汇蓝海平台,在机会、资源和团队适配要素方面实施协同式适配策略,使其具备数字化共创能力[16]。

技术管理有助于企业加快数字化发展,建立和维护技术架构,选择适合自身业务需求的技术和工具,提供定制化数字解决方案,从而实现持续增长。张昊和刘德佳[17]认为,大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术应用既是先进制造企业加快服务流程设计与改进的助推剂,也是商业模式创新的技术支撑。借助数字技术运用与扩散,企业能够吸收外部数字知识,培育自身整合、协调和变革创新的动态能力[18]。

1.2 组织因素

基于资源视角的相关研究认为,规模较大企业在数字化转型中具有培育数字化能力的资源优势。在数字产品国际贸易研究中,数字出口战略实施的关键在于物流资产、金融能力和IT技术,因而中小企业难以开展数字出口业务[19]。也有研究认为,规模较大、年龄较长的企业容易产生组织惰性[20]。知识基础观认为,人力资本是企业独特的异质性资源,能够为其数字化创新提供必要的知识基础[4]。资源基础观认为,有形资源和无形资源组合能够形成“资源束”[21]。在数字化转型过程中,企业需要基于原有资源束采用不同转型模式。

意义建构逻辑下,企业难以依靠自身实现数字化转型。企业管理者可以通过意义建构更新个体认知,促使员工形成对数字情境的统一理解,进而构建、发展或变革企业数字化能力[22]。在中小企业数字化研究中,Proksch等[23]发现,数字化战略能够促进员工数字能力、企业信息化能力提升,对新创企业数字化能力具有显著积极影响。组织变革准备理论认为,企业变革准备是数字化变革成功的前提[24]。数字化组织准备度越高,越有利于企业培育数字敏捷能力,进而构建独特的资源和能力优势[25]。在数字化变革背景下,企业需要对组织惯性的双面性进行再认识。易加斌等[5]认为,惯性能够赋予企业存活与发展的可靠性和可解释性,避免企业在动荡情境下陷入混乱。此外,如果企业总是无意识地沿袭原有学习模式和行动路径,就容易产生组织惰性,进而制约组织成长。

高阶梯队理论认为,高层管理者背景特征能够影响企业战略选择并进一步影响企业行为。具有数字背景的高管对人工智能、互联网、物联网、大数据、云计算等数字技术更加敏感,能够快速捕捉外部环境中的数字化创新机会,进而提升企业数字化创新能力[2]。高管认知特征对企业数字化发展发挥关键作用,管理者认知决定企业管理决策的心理模式和战略信念[26],进而影响管理者制定策略和寻找解决办法的方式[8]。在领导行为方面,前瞻性管理有助于企业应对数字转型的不确定性风险[1]。具备数字化领导能力的管理者能够推动企业数字化转型,实现数字化运营与创新[27-29]。企业数字化能力是个体和团队数字化能力高阶涌现的结果,企业可以通过数字化技能培训提高员工数字化水平和数字化能力[30]。

1.3 环境因素

数字经济背景下,越来越多的企业利用数字技术获取资源并构建竞争优势[25]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。世界主要工业大国都在积极推动制造业数字化转型,并制定相关政策引导企业实现高质量发展和数字化转型[31]。政策导向会影响企业注意力配置,作为企业资源组合中的一部分,政策支持能够促进企业数字化能力提升[2]。数字化会改变企业边界和竞争优势,当竞争对手开展数字化变革并依靠数字技术、流程和服务获取超额利润时,企业也可能借助数字化动态能力重塑自身竞争优势[32-33]。实际上,经营环境中的不确定性风险可能影响企业数字化能否以及在多大程度上取得实效。现有研究发现,相较于宏观层面,微观层面的企业发展更易受环境不确定性风险影响[34]。新冠疫情期间,企业面临内外约束和风险挑战,不得不将有限资源和精力投向数字化转型。

梳理上述文献发现:第一,技术因素方面,数字基础设施、技术管理、数字技术运用与扩散以及数字平台是影响企业数字化能力的重要因素,并呈现从传统、分散的技术系统向集成化、智能化数字平台迭代趋势。第二,组织因素方面,相关研究基于资源基础观、高阶梯队理论和意义建构逻辑探讨企业数字化战略与愿景,结果发现,高管数字认知、管理行为以及支持性资源对企业数字化能力具有重要影响。第三,环境因素方面,相关文献立足中国企业现实背景,基于我国政策导向、数字经济水平、需求转变和环境不确定性研究发现,提升数字化能力是企业对外部环境变化的积极回应。现有企业数字化能力影响因素研究尚处于初级阶段,研究对象、方法和维度有进一步探讨:研究对象上,大多为具有代表性的大型企业,对于中小型企业的参考价值有限;研究方法上,以定性分析和案例研究为主,定量研究较少;研究维度上,大多从单一层面分析有限因素对数字化能力的影响,未关注影响因素系统性和多层次影响路径。

2 研究方法与设计

2.1 ISM-MICMAC研究方法

解释结构模型(Interpretative Structural Modeling,ISM)由Warfield[35]提出,主要用于分析复杂系统中的元素及其相互关系。交叉影响矩阵相乘法(Matrices Impacts Croises-Multiplication Appliance Classement,MICMAC)可基于矩阵相乘原理,通过构建和分析交叉影响矩阵评估系统内各元素间的相互影响程度。ISM-MICMAC方法适用于解决复杂系统问题,可用于分析企业数字化能力影响因素。首先,企业数字化能力是一个复杂系统,涉及多个相互关联的影响因素。ISM方法能够通过构建结构模型分析元素间的相互作用,进而揭示企业数字化能力各影响因素间的作用机制。其次,相较于单一的ISM方法[36],MICMAC方法能够确定影响企业数字化能力的关键因素,有助于企业深入了解数字化能力瓶颈和发展机会。此外,ISM-MICMAC方法注重专家知识和经验,能够提高研究结论的可信度和准确性。

2.2 影响因素筛选

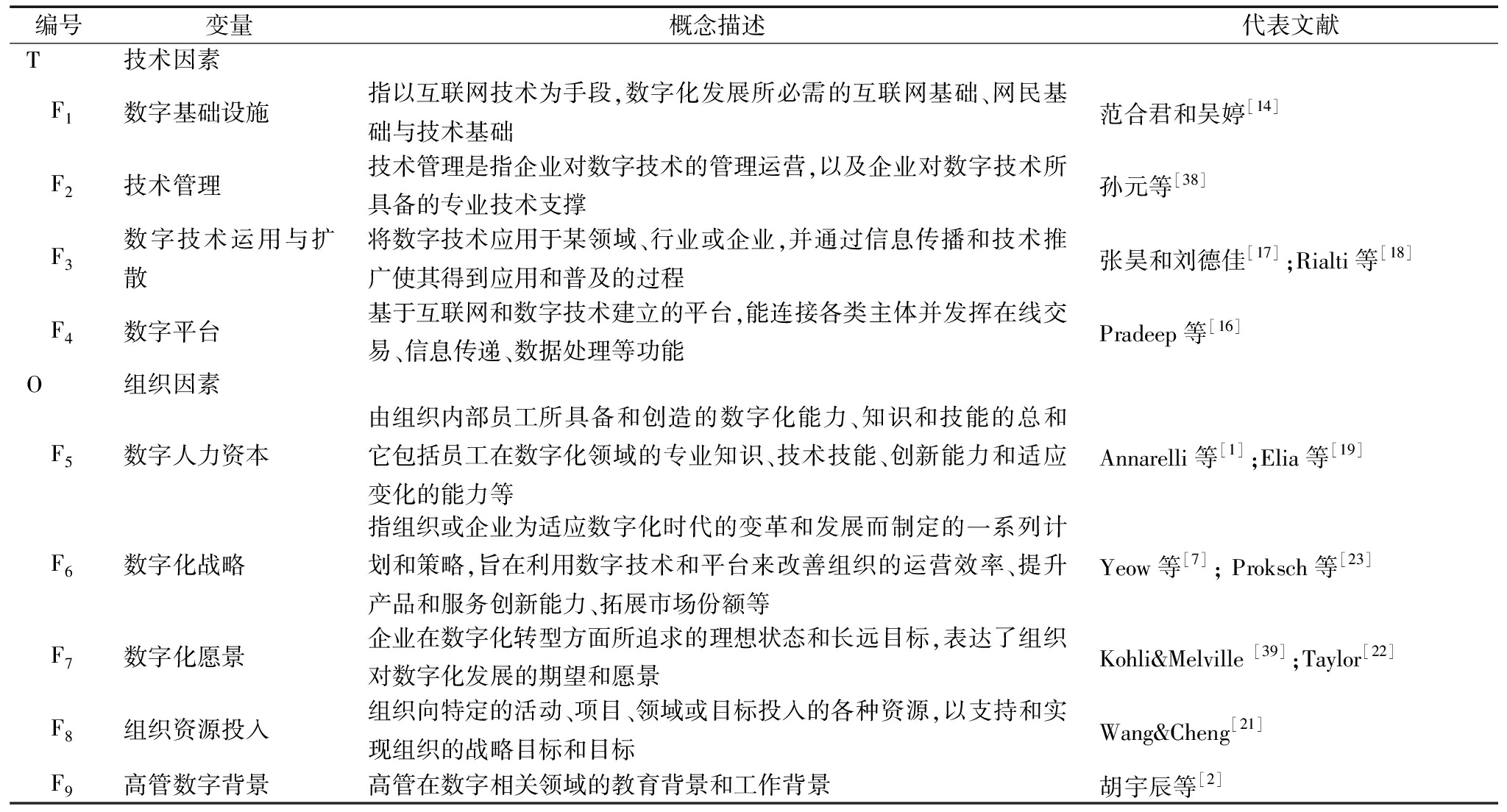

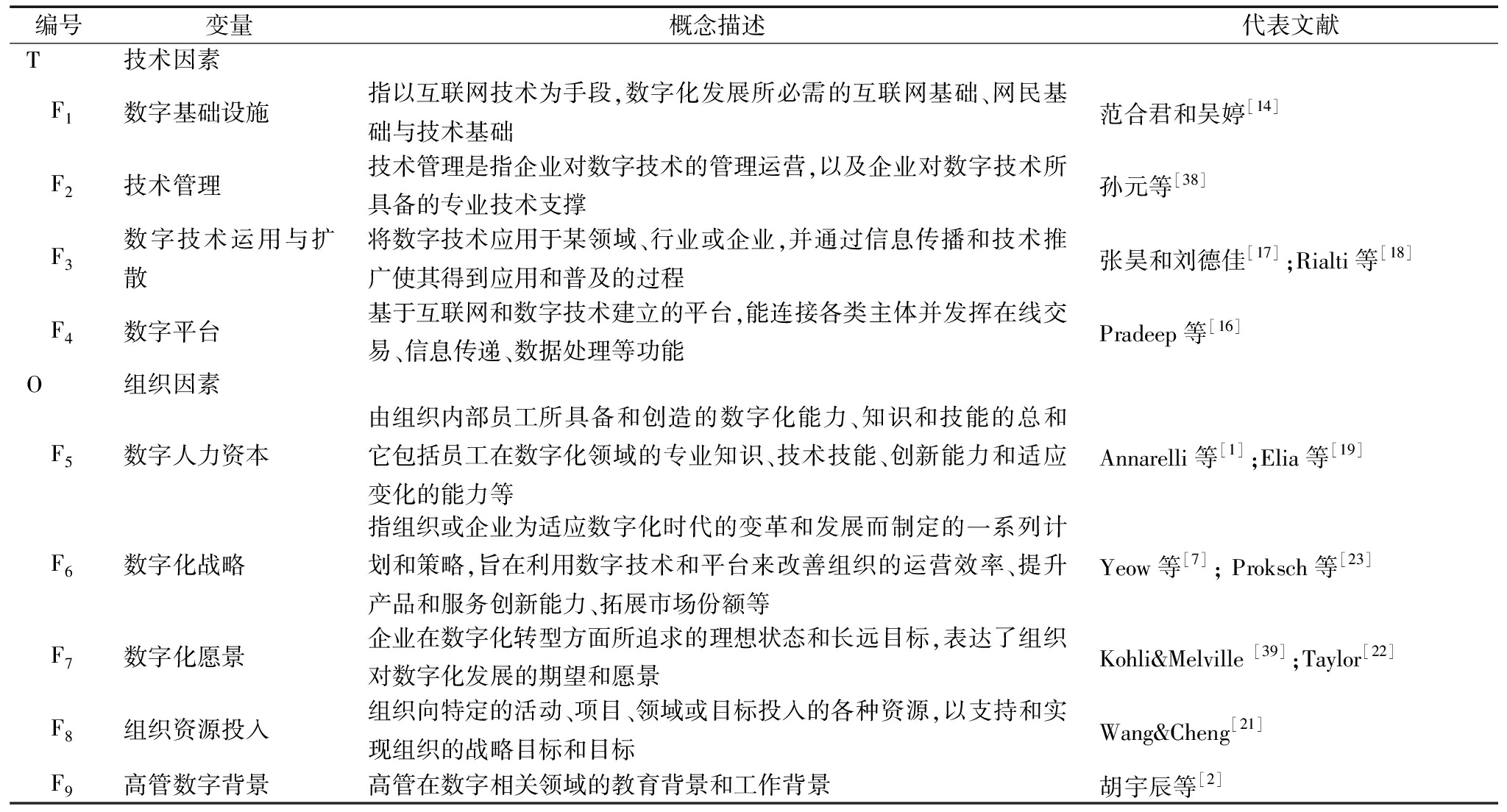

现有相关研究主要从技术、组织和环境层面对企业数字化能力的影响因素进行探讨。为进一步明确影响因素的必要性,本文组建11人专家小组,由5名开展数字化转型的企业家、3名战略变革和数字化转型领域专家学者、2名中介机构工作人员和1名智慧软件科技公司创始人组成。由上述11名专家评估20个因素对企业数字化能力的重要性,分为影响很小、影响较小、影响一般、影响较大和影响很大5个选项[37],本文保留6位及以上专家认为影响一般及以上程度的因素。评价结果显示,仅4位专家认为企业规模对企业数字化能力的影响达到一般程度及以上,故剔除该变量。最终,本文确定了19个重要因素,如表1所示。

表1 企业数字化能力关键影响因素

Table 1 Key factors influencing enterprise digital capability

编号变量概念描述代表文献T技术因素 F1数字基础设施指以互联网技术为手段,数字化发展所必需的互联网基础、网民基础与技术基础范合君和吴婷[14] F2技术管理技术管理是指企业对数字技术的管理运营,以及企业对数字技术所具备的专业技术支撑孙元等[38] F3数字技术运用与扩散将数字技术应用于某领域、行业或企业,并通过信息传播和技术推广使其得到应用和普及的过程张昊和刘德佳[17];Rialti等[18] F4数字平台基于互联网和数字技术建立的平台,能连接各类主体并发挥在线交易、信息传递、数据处理等功能Pradeep等[16]O组织因素 F5数字人力资本由组织内部员工所具备和创造的数字化能力、知识和技能的总和 它包括员工在数字化领域的专业知识、技术技能、创新能力和适应变化的能力等Annarelli等[1];Elia等[19] F6数字化战略指组织或企业为适应数字化时代的变革和发展而制定的一系列计划和策略,旨在利用数字技术和平台来改善组织的运营效率、提升产品和服务创新能力、拓展市场份额等Yeow等[7]; Proksch等[23] F7数字化愿景企业在数字化转型方面所追求的理想状态和长远目标,表达了组织对数字化发展的期望和愿景Kohli&Melville [39];Taylor[22] F8组织资源投入组织向特定的活动、项目、领域或目标投入的各种资源,以支持和实现组织的战略目标和目标Wang&Cheng[21] F9高管数字背景高管在数字相关领域的教育背景和工作背景胡宇辰等[2]

续表1 企业数字化能力关键影响因素

Table 1(Continued) Key factors influencing enterprise digital capability

编号变量概念描述代表文献 F10高管数字认知高管对数字技术的认知能力和认识深度,包括对数字化趋势的理解和预测、数字化转型和创新的认识、数字技术风险的认识、数字领导力和数字组织管理等方面的认知Tripsas&Gavetti[8];Teece[26] F11数字管理行为高管针对企业内外部数字化影响所采取的管理方式Sawy等[27] F12数字化组织准备组织为有效利用数字技术开展相关创新活动准备状态的一种评估Lokuge等 [25] F13数字教育培训提供数字知识、技能和价值观的过程,旨在为个人、团体或组织提供数字知识和实践技能,以帮助其达到特定数字学习和发展目标Knight&Cavusgil[30] F14组织惯性企业在与环境长期互动中所形成的倾向于维持原有状态的性质,蕴含着企业思维模式和解决问题的逻辑与方法易加斌等[5]E环境因素 F15竞争压力数字化环境中其它企业或组织的竞争所带来的压力陈冬梅等[32] F16政策导向政府在制定和实施政策时的特定方向,是为了达到一定目标或解决特定问题而形成的政策选择和指导原则魏冉等(2022) F17需求转变数字经济背景下消费者对商品和服务的需求和要求发生变化张媛等(2022) F18数字经济水平一个国家或地区在数字技术的应用及其对经济增长和发展的方面的影响程度侯光文和刘青青(2022) F19环境不确定性外部环境因素的不稳定性和变化王鹏飞等[34]

2.3 模型构建

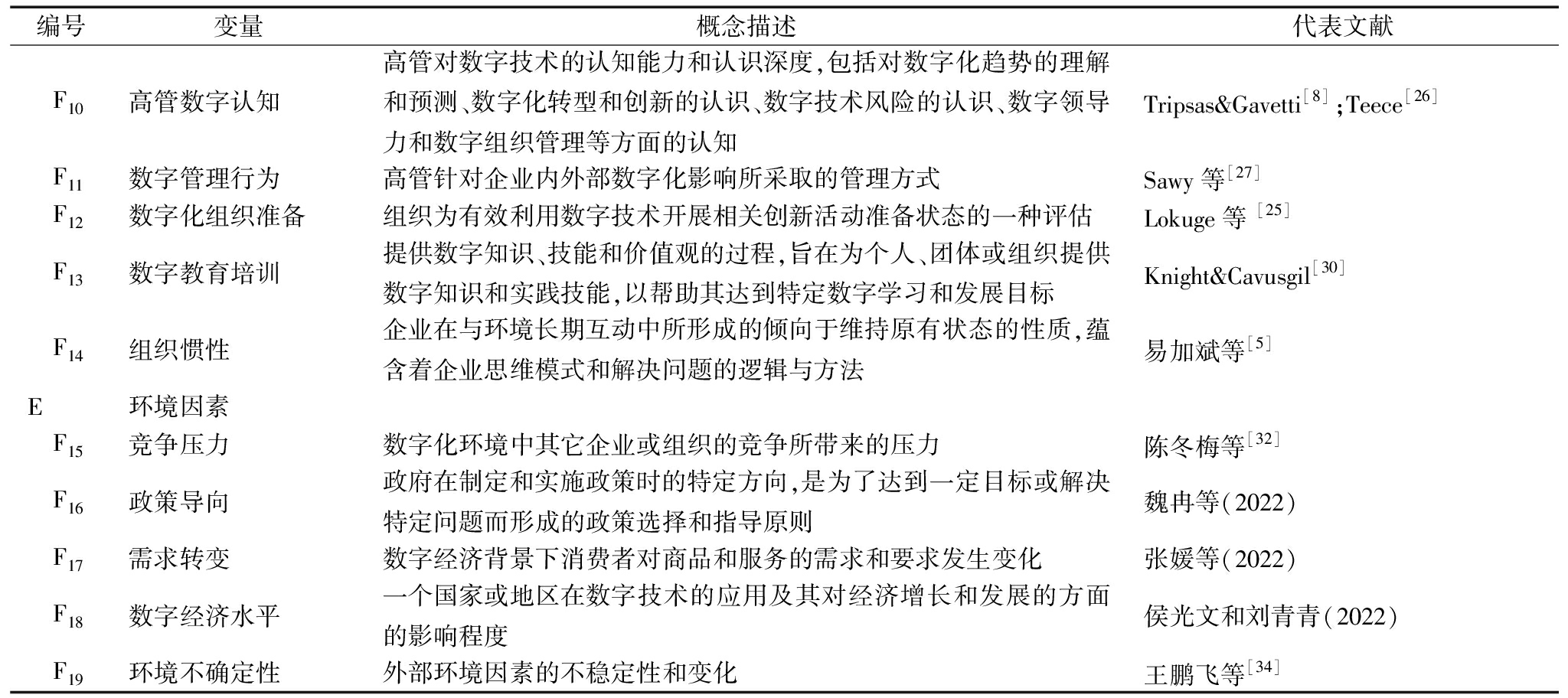

2.3.1 构建邻阶矩阵

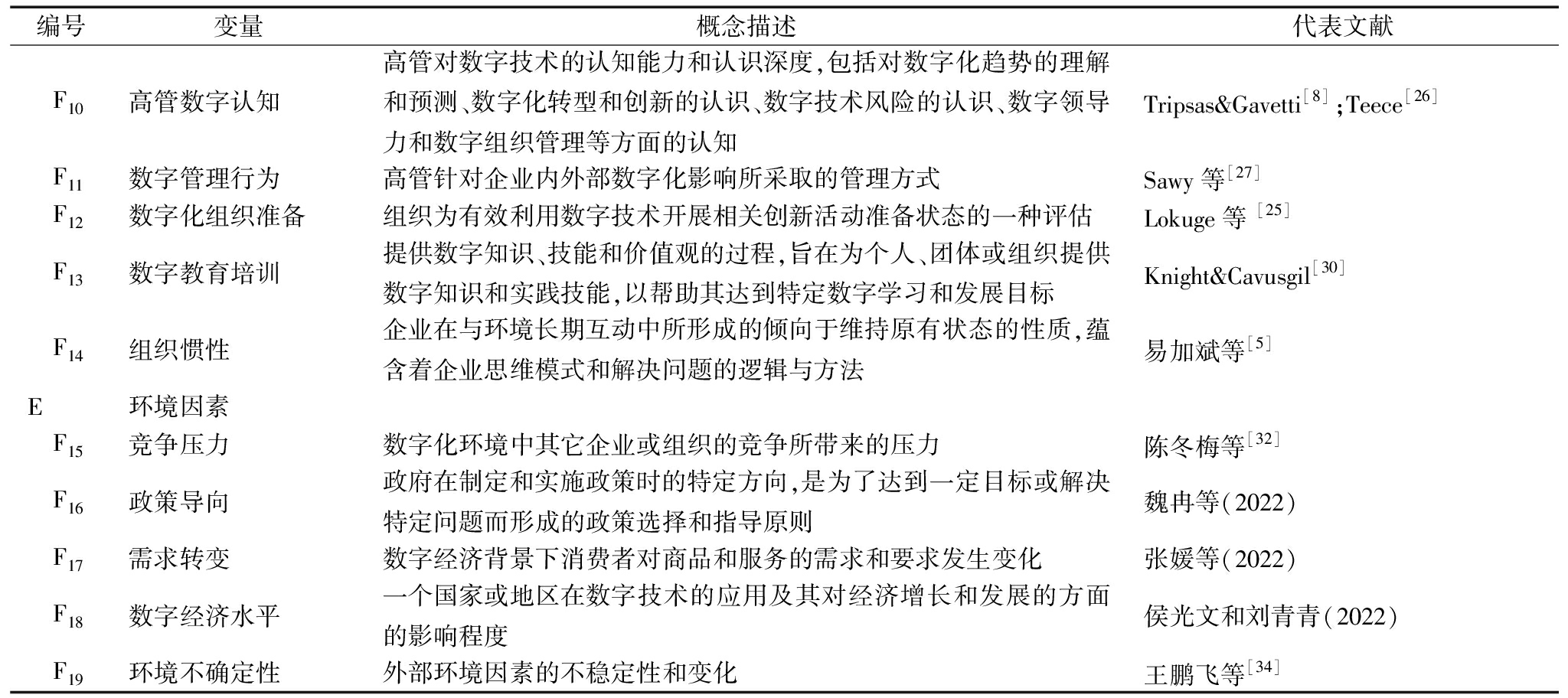

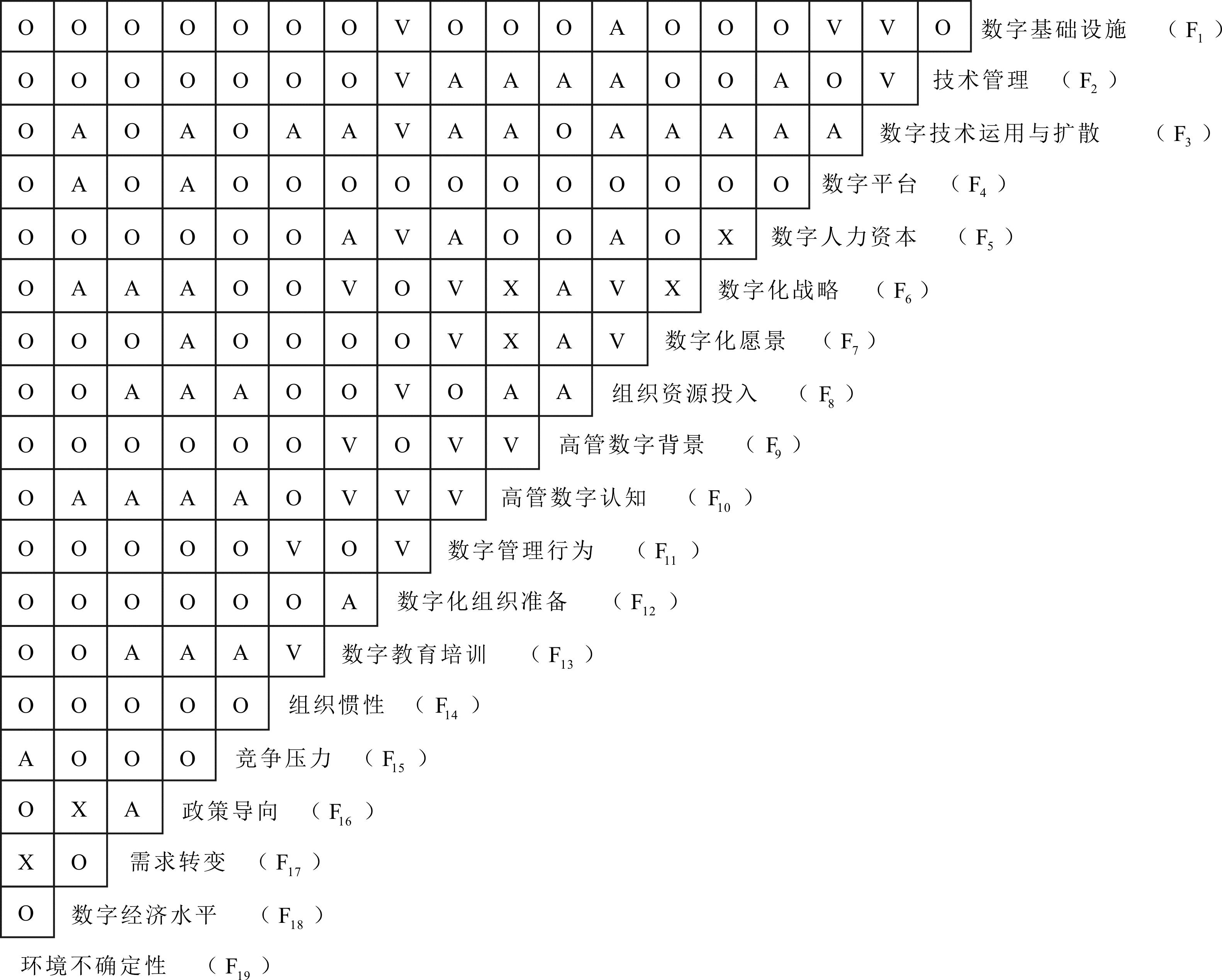

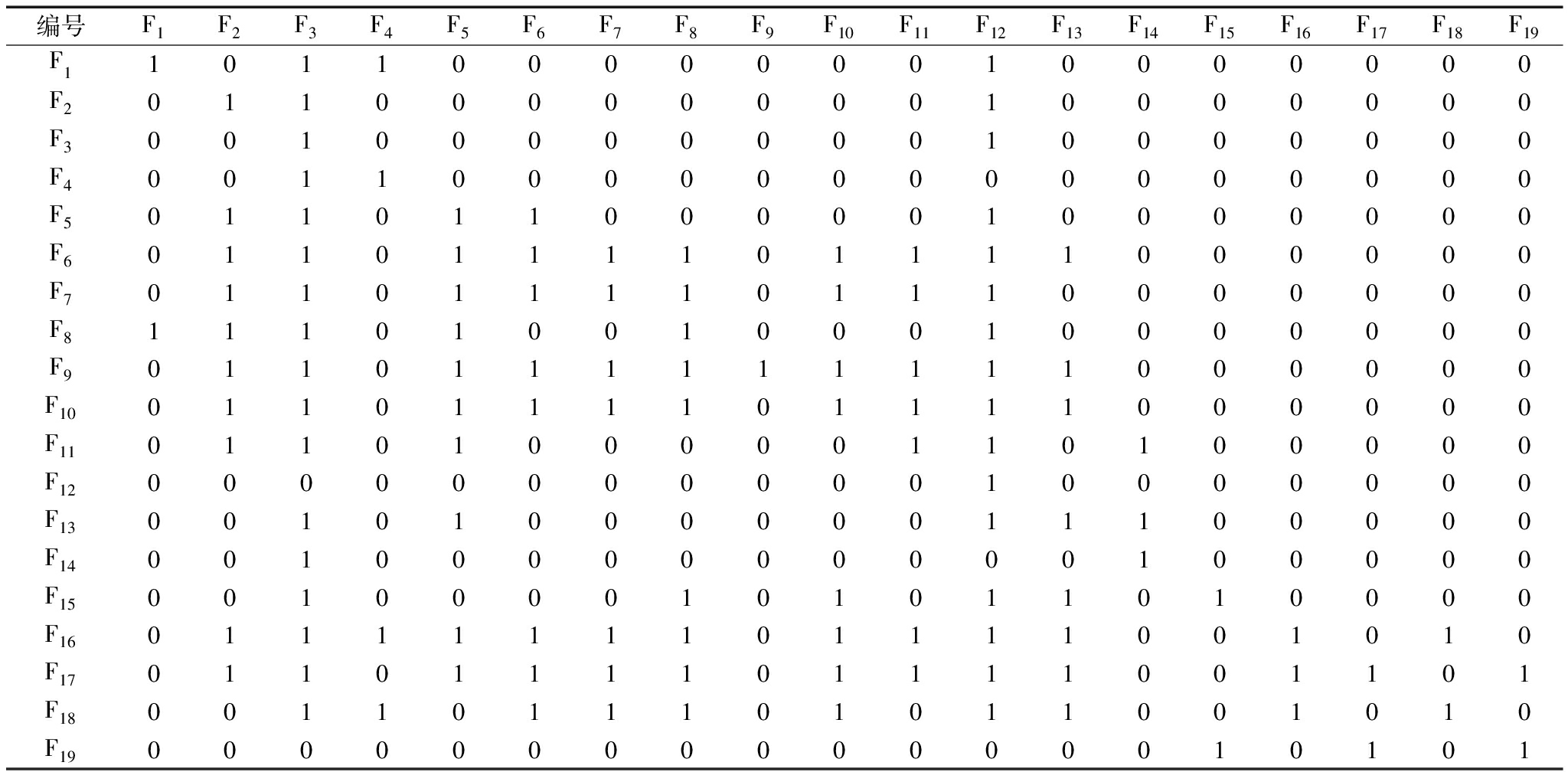

为了揭示企业数字化能力层次路径与各影响因素间的复杂逻辑关系,专家小组对各因素间的两两关系进行判断,并采纳多数成员的意见。将横向因素记为Fi,将纵向因素记为Fj,其中i=1,2,3,…,19。当因素Fi对Fj具有直接影响时,标记为类型V;当因素Fj对Fi具有直接影响时,标记为类型A;当因素Fi与Fj具有互相影响时,标记为类型X;当因素Fi与Fj不存在相互影响时,标记为类型O,专家评价结果如图1所示。进一步地,基于因素配对评价表构建企业数字化能力影响因素的邻接矩阵(见表2),当行因素Fi对列因素Sj具有直接影响时,则标记为1,反之标记为0。

表2 企业数字化能力影响因素邻阶矩阵A

Table 2 Adjacency matrix A of factors influencing enterprise digital capability

编号F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F11011000000010000000F20110000000010000000F30010000000010000000F40011000000000000000F50110110000010000000F60010111101101000000F70010011101100000000F81110100100010000000F90100011111101000000F100110011101111000000F110110100000110100000F120000000000010000000F130010100000011100000F140010000000000100000F150000000101001010000F160011011101001001010F170000010101001001101F180011010001000001010F190000000000000010101

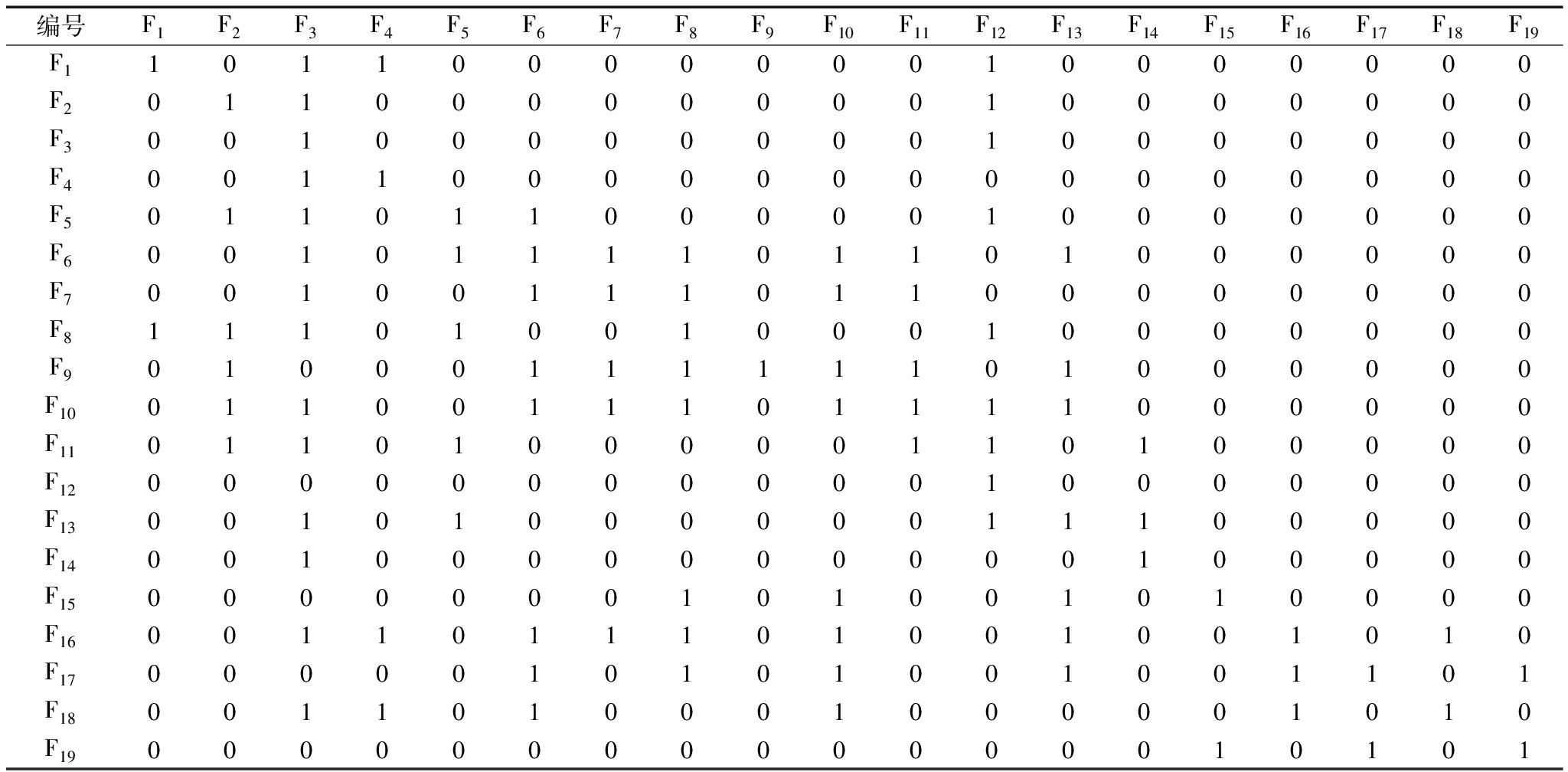

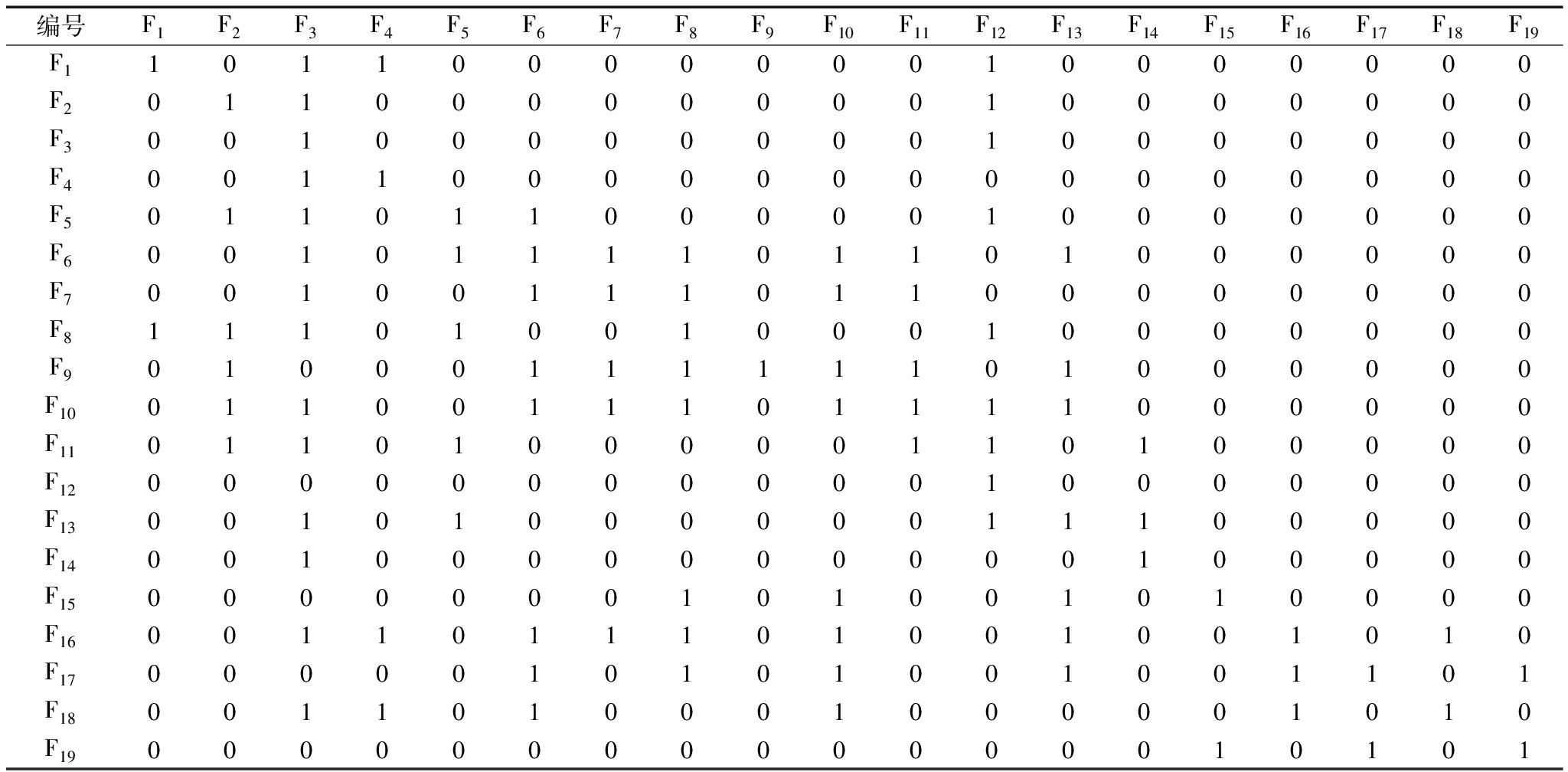

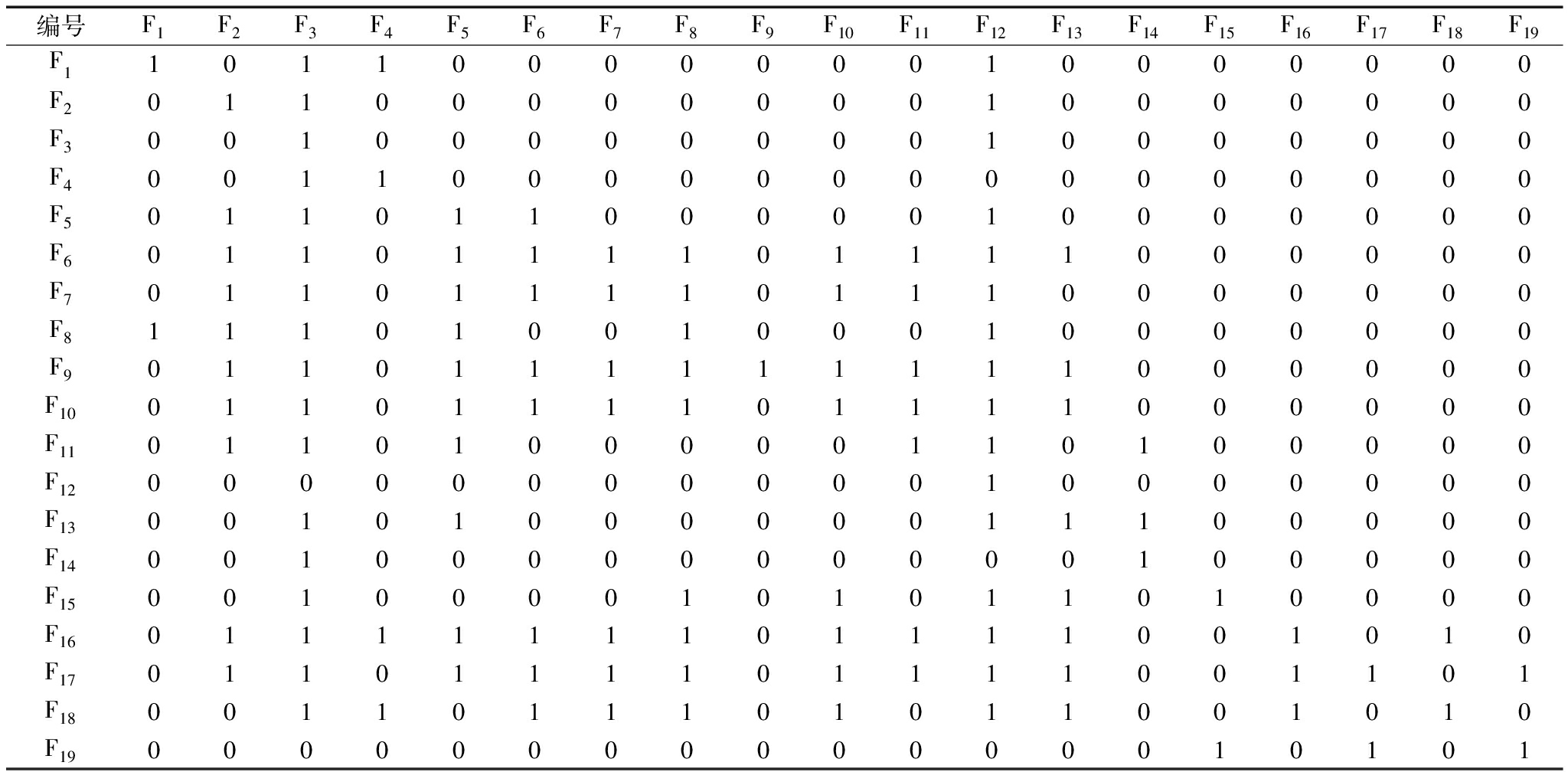

2.3.2 可达矩阵构建

邻接矩阵A能够揭示企业数字化能力影响因素间是否存在直接关系,为了明晰多个要素间的层次关系,需要将其转换为能够揭示系统内各节点间传递关系的可达矩阵。将邻接矩阵A与单位矩阵I相加形成矩阵A+I,其次对A+I进行布尔代数幂运算,直至运算结果不能发现新的间接关系为止。影响因素Fi 可以通过单元1的距离到达 Fj,同样,Fj可以通过单元1的距离到达下一个影响因素。当满足(A+I)n-1≠(A+I)n=(A+I)n+1=R时,R即为可达矩阵。本研究通过Matlab软件进行运算,构建可达矩阵如表3所示。

表3 企业数字化能力影响因素可达矩阵R

Table 3 Reachability matrix R of factors influencing enterprise digital capability

编号F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F11011000000010000000F20110000000010000000F30010000000010000000F40011000000000000000F50110110000010000000F60110111101111000000F70110111101110000000F81110100100010000000F90110111111111000000F100110111101111000000F110110100000110100000F120000000000010000000F130010100000011100000F140010000000000100000F150010000101011010000F160111111101111001010F170110111101111001101F180011011101011001010F190000000000000010101

2.3.3 层次化处理与解释结构模型

参照陈强等[40]对可达矩阵R的处理方法和步骤,本文先将可达矩阵R中第i行的所有矩阵元素为1的列对应元素集合定义为可达集R(Fi),随后将第i列中所有矩阵元素为1的行对应元素集合定义为先行集C(Fi),再寻找两个集合的交集。当满足R(Fi)∩C(Fi)= R(Fi)时,R(Fi)为最高级要素集,属于这一层级应抽取的要素。

第一层级抽取结果显示,最高层次要素集为{F12}。在下一层次要素抽取中,划去可达矩阵中上一层级相应的行和列,再从剩下的可达集和先行集中寻找新的最高级要素。其余层级依此类推,直至所有影响因素分解完毕。最终,得出第二层级为{F3},第三层为{F2,F4,F14},第四层为{F1,F5,F6},第五层为{F8,F11,F13},第六层为{F7,F10},第七层为{F9,F15,F16,F18},第八层为{F17,F19}。

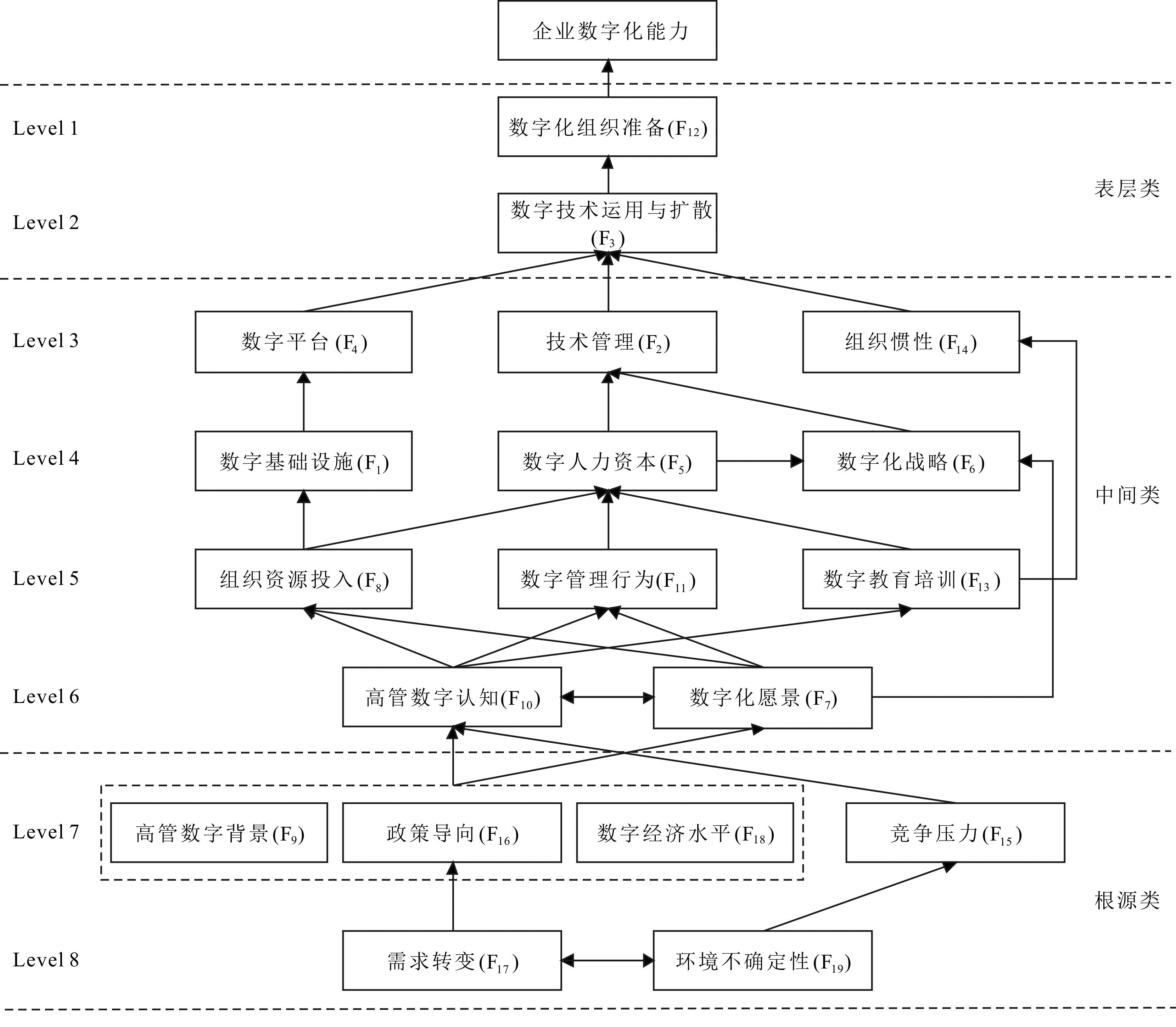

2.3.4 ISM分析

基于层次化处理结果,本文构建企业数字化能力影响因素的解释结构模型,如图2所示。由图2可知,企业数字化能力影响因素可划分为3类、8个层次。

(1)表层类因素既是模型中直接影响企业数字化能力的相关因素,也是必要条件,主要包括第一层次的数字化组织准备(F12)和第二层次的数字技术运用与扩散(F3)。企业数字化能力构建和提升是一系列复杂因素联动的结果,其中,最直接的影响因素是数字化组织准备程度。企业只有及时、准确评估自身对数字技术活动准备状态,才能有效应对数字化带来的挑战。如果能够有效利用云计算、大数据、人工智能等数字技术,企业就能够有效提升运营效率和创新能力。

(2)中间类因素能够将根源类影响因素的作用传递至直接层,间接影响企业数字化能力,主要是技术和组织因素。第六层次的高管数字认知(F10)和数字化愿景(F7)是中间因素。基于对环境因素的认知,企业形成相应的数字化愿景。同时,认知和愿景相辅相成,激励企业开展“用数字创造价值”的活动。第五层次的组织资源投入(F8)、数字管理行为(F11)和数字教育培训(F13)是企业从数字化“所思所想”到“所作所为”的重要活动。在此基础上,企业逐渐形成与数字能力相关的有形、无形资本,并制定相关战略。其中,影响企业数字化能力的核心因素是数字人力资本。随着数字基础设施(F1)不断完善,数字人力资本(F5)逐渐积累并发生质变,有助于企业制定数字化战略(F6)。第三层次的数字平台(F4)、技术管理(F2)和组织惯性(F14)是影响数字技术运用与扩散的三大因素。数字平台能够提供数字技术、数据和应用程序,技术管理主要作用于数字技术全生命周期,包括数字技术规划、开发、测试、上线和维护等环节,并通过更新组织惯例进一步推动数字技术运用与扩散。

(3)根源类因素是影响企业数字化能力的基本要素,以第七层和第八层的环境因素为主。需求转变(F17)和环境不确定性(F19)是最底层的逻辑因素,两者共同影响企业竞争压力(F15)和政府政策导向(F16)。由于市场需求转变和内外环境的不可预测性,企业需要迅速调整自身战略以适应新的市场需求。政府需要根据市场变化和社会需求对政策导向作出相应调整,进而为企业营造稳定的营商环境。此外,数字背景(F9)和数字经济水平(F18)可能促使高管对数字化要素更加敏感,进而形成组织数字化发展愿景。

整体上,第八层到第一层逐渐递进。现实中,在环境变化和数字经济发展背景下,企业萌生提高数字化能力的动机。在高管数字认知和数字化愿景的影响下,企业对资源投入、员工培训和领导方式进行调整,积累数字人力资本,加快数字基础设施建设和制定数字化战略,并运用数字技术通过数字平台、技术管理和组织惯例更新提升数字化组织准备度,从而促进数字化能力提升。总之,第八层到第一层形成了逻辑进路,表明此解释结构模型具有合理性。

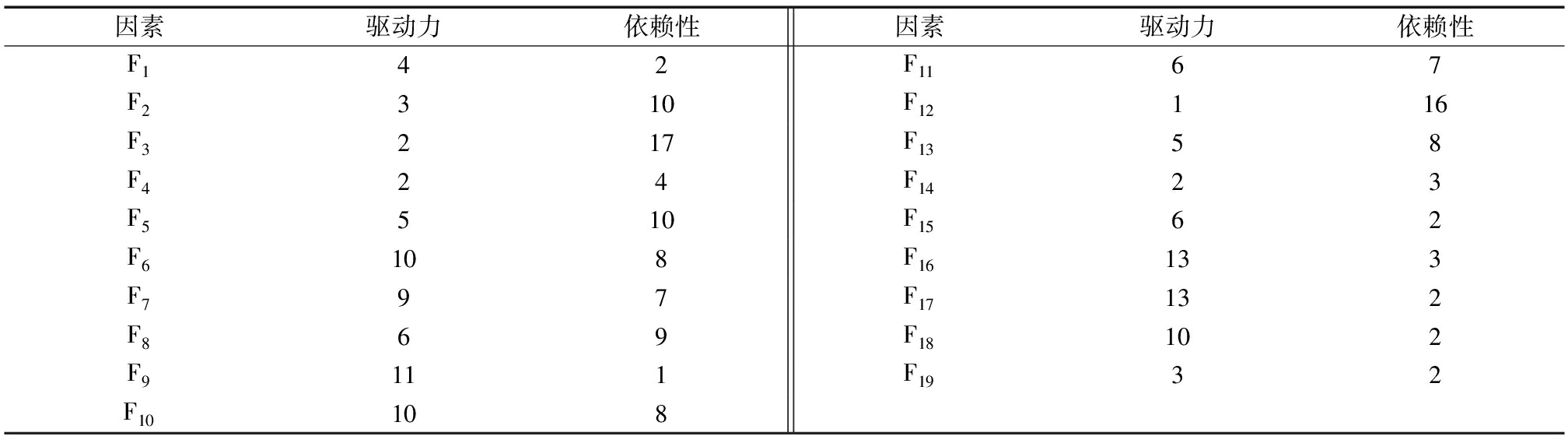

2.3.5 MICMAC分析

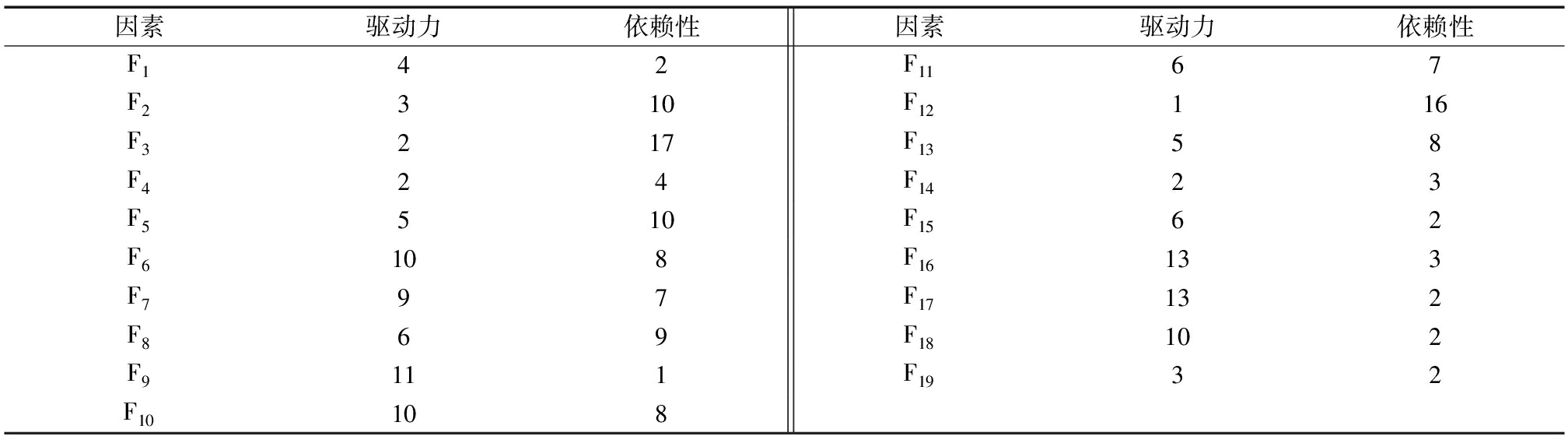

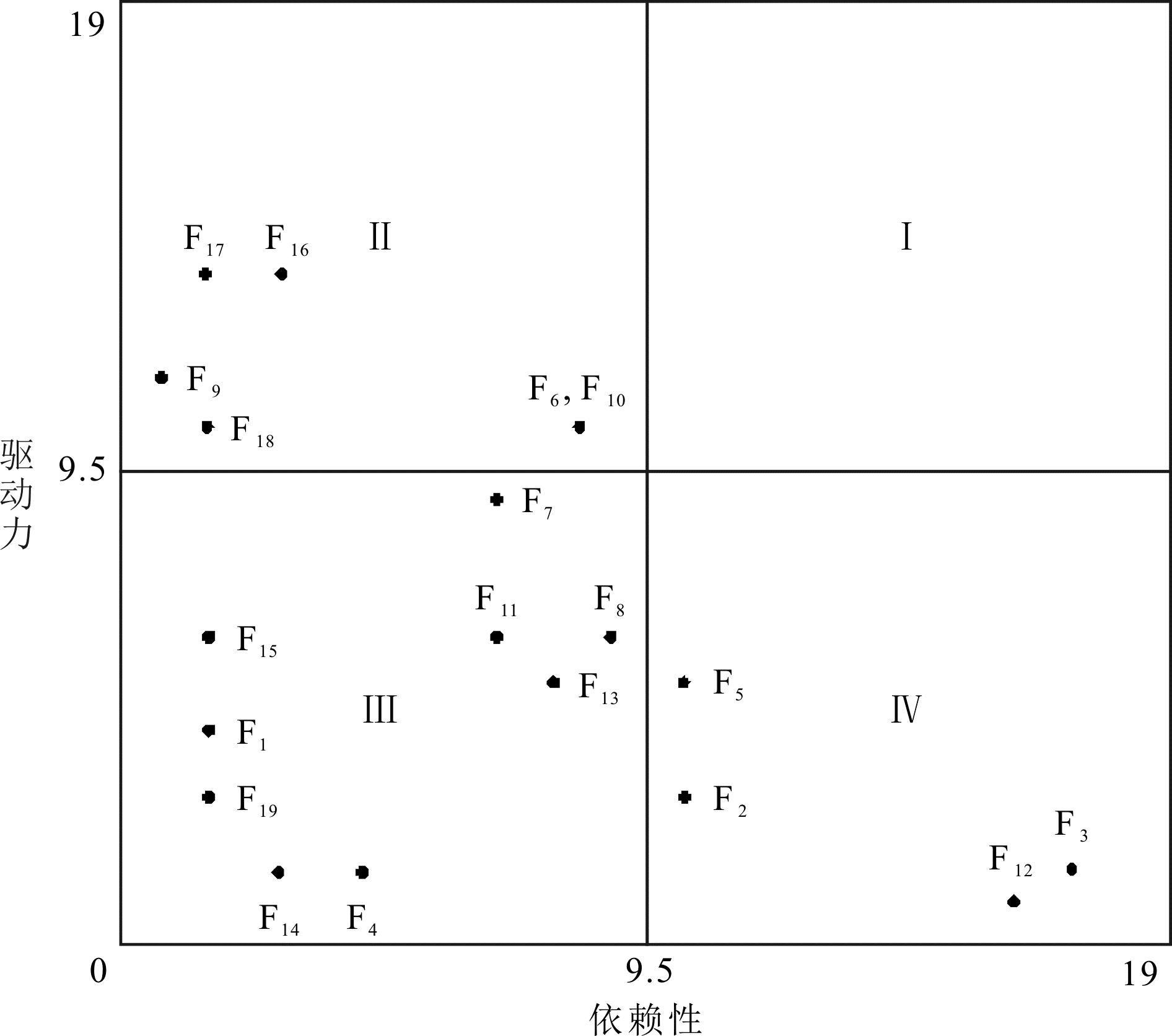

在划分层次结构后,需要进一步分析层级间的相互作用,采用驱动—依赖性分析方法,根据可达矩阵计算得到各影响因素的驱动力与依赖性。驱动力是可达矩阵第i行元素为 1 的个数之和,表示 Fi对其它因素的影响力; 依赖性是第j列元素为1的个数之和,表示其它因素对Fj的影响力。驱动力越大,该影响因素对其它因素的影响越显著;依赖性越强,该影响因素对其它影响因素的依附性越强。企业数字化能力影响因素的驱动力与依赖性如表4所示。

表4 影响因素的驱动力—依赖性分析结果

Table 4 Analysis results of driving forces and dependence forces of influencing factors

因素驱动力依赖性因素驱动力依赖性F142F1167F2310F12116F3217F1358F424F1423F5510F1562F6108F16133F797F17132F869F18102F9111F1932F10108

根据各影响因素的驱动力与依赖性可将其分为4类,即联系集群(第Ⅰ象限)、独立集群(第Ⅱ象限)、自发集群(第Ⅲ象限)和依赖集群(第Ⅳ象限),并绘制企业数字化能力影响因素“驱动力—依赖性”分类图,如图3所示。

(1)联系集群:驱动力和依赖性均较强。此类因素改变会引起其它因素变化,且与其它因素关系较为复杂,具有不稳定性。本模型不存在此类因素,说明稳定性较好。

(2)独立集群:驱动力强而依赖性弱。此类因素通常处于模型底层,对其它因素发挥较强的驱动作用且不易受其它因素影响。属于该集群的影响因素主要包括F6(数字化战略)、F9(高管数字背景)、F10(高管数字认知)、F16(政策导向)、F17(需求转变)和F18(数字经济水平)。

(3)自发集群:驱动力和依赖性均较弱。此类因素具有稳定性,在系统中扮演过渡角色。本模型中属于该集群的影响因素包括F1(数字基础设施)、F4(数字平台)、F7(数字化愿景)、F8(组织资源投入)、F11(数字管理行为)、F13(数字教育培训)、F14(组织惯性)、F15(竞争压力)和F19(环境不确定性)。

(4)依赖集群:驱动力弱而依赖性强。此类因素对其它因素具有较强的依赖,需要以其它因素为基础,其它因素改善对其发挥积极作用。属于该集群的因素包括F2(技术管理)、F3(数字技术运用与扩散)、F5(数字人力资本)和F12(数字化组织准备)。

3 结语

3.1 研究结论

(1)在要素类别方面,企业数字化能力影响因素包括4个技术因素(数字基础设施、技术管理、数字技术运用与扩散、数字平台)、10个组织因素(数字人力资本、数字化战略、数字化愿景、组织资源投入、高管数字背景、高管数字认知、数字管理行为、数字化组织准备、数字教育培训、组织惯性)和5个环境因素(竞争压力、政策导向、需求转变、数字经济水平、环境不确定性)。

(2)在层次结构方面,本文解释结构模型存在8个层级,其中影响企业数字化能力的根源类因素包括需求转变和数字经济水平等6个因素,中间类因素包括高管数字认知和数字人力资本等11个因素,表层类因素包括数字化组织准备、数字技术运用与扩散。

(3)在因素关联性方面,强驱动力、弱依赖性的影响因素有6个,其中深层驱动力因素包括需求转变、政策导向、数字经济水平和高管数字背景,中层驱动力因素包括高管数字认知和数字化战略。强依赖性、弱驱动力的因素有4个,中间类因素是数字人力资本和技术管理,表层类因素是数字化组织准备、数字技术运用与扩散。

3.2 理论贡献

(1)丰富了企业数字化能力前因研究,深化了对企业数字化能力影响因素的系统性理解。本文发现,企业数字化能力是技术、组织和环境三大因素相互作用的结果,并识别出19个具体影响因素,弥补了相关研究的不足。

(2)深化了对如何构建企业数字化能力这一问题的理解,揭示了要素间的层次及影响路径。本文从影响过程和因素间“驱动力—依赖性”关联度两个方面,对需求转变、高管数字认知等高驱动力因素进行识别,明晰了特定要素在影响系统中的位置,为探讨企业数字化能力构建的必要条件提供了新思路。

(3)拓展了系统动力学方法在企业数字化研究领域的应用范围,是利用不同研究范式完善企业数字化能力理论体系的有益探索。通过构建企业数字化能力的ISM模型,揭示了因素间的多层递阶结构,丰富了ISM-MICMAC方法应用研究,为后续相关研究奠定了基础。

3.3 管理启示

(1)加强外部环境分析,提高市场敏锐度。在数字化发展过程中,企业需要结合国家、地方发展方向,借助多种方式了解消费者、客户和竞争对手需求,通过对市场动态进行深入剖析制定灵活的发展战略,进而识别潜在机会和风险。

(2)营造良好的数字氛围,注重积累数字人力资本,提升高管数字认知水平,使其具备数字领导能力。企业应制定明确的数字化战略,将数字化发展视为全员参与目标,引进具备数字化技能的优秀人才。同时,为高管提供数字化培训与交流机会,进而提升高管在数字化实践中的管理能力。

(3)在数字化进程中,需要客观评估自身条件和数字化准备程度,避免盲目投入。针对数字化转型,企业需要提前分析与规划,评估自身在技术基础设施、组织文化、数字化流程等方面的情况,明确数字化的关键目标、重点领域和阶段性计划,避免因盲从而落入数字化“陷阱”。

3.4 不足与展望

本文存在以下不足:首先,企业数字化能力研究处于起步阶段,现有相关文献匮乏,未来可进一步扩大样本调研范围,提高研究结论的普适性。其次,未针对不同行业进行差异化分析,不同行业影响因素可能存在差异,未来可针对不同行业企业进行比较研究。最后,本研究组建专家小组对影响因素进行判断,未设定企业发展阶段、资源差异等限制条件,未来可基于组态视角,结合QCA方法进一步探讨提升企业数字化能力的必要和充分条件。

参考文献:

[1] ANNARELLI A, BATTISTELLA C, NONINO, et al. Literature review on digitalization capabilities: co-citation analysis of antecedents, conceptualization and consequences[J].Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166(3):1-22.

[2] 胡宇辰, 胡勇浩, 李劼. 企业数字化能力: 研究述评与展望[J].外国经济与管理, 2023, 45(12): 34-51.

[3] KELLER R, OLLIG P, RÖVEKAMP P. Pathways to developing digital capabilities within entrepreneurial initiatives in pre-digital organizations[J].Business and Information Systems Engineering, 2022, 64(1): 33-46.

[4] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J].Journal of Business Research, 2019, 12(1):1,3-5,7-9,11-33,35-83.

[5] 易加斌, 张梓仪, 杨小平, 等. 互联网企业组织惯性, 数字化能力与商业模式创新[J].南开管理评论, 2022, 25(5): 29-40.

[6] 王苗, 张冰超. 企业数字化能力对商业模式创新的影响——基于组织韧性和环境动荡性视角[J].财经问题研究, 2022, 39(7): 120-129.

[7] YEOW A, SOH C, HANSEN R. Aligning with new digital strategy: a dynamic capabilities approach[J].The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43-58.

[8] TRIPSAS M, GAVETTI G. Capabilities, cognition, and inertia:evidence from digital imaging[J].Strategic Management Journal, 2000,21(10-11): 1147-1161.

[9] LEXUTT E. Different roads to servitization success-a configurational analysis of financial and non-financial service performance[J].Industrial Marketing Management, 2020,84: 105-125.

[10] TORNATZKY L G, LEISCHER M. The processes of technological innovation[M].Massachusetts: Lexington Books, 1990.

[11] 彭永涛, 侯彦超, 罗建强, 等. 基于TOE框架的装备制造业与现代服务业融合组态研究[J].管理学报, 2022, 19(3): 333-341.

[12] PARIDA V, SJÖDIN D R, et al, WINCENT J. Developing global service innovation capabilities how global manufacturers address the challenges of market heterogeneity[J].Research Technology Management, 2015, 58(5): 35-44.

[13] 毛义华, 曹家栋, 方燕翎. 基于ISM的新型研发机构影响因素分析[J].科研管理, 2022, 43(8): 55-62.

[14] 范合君, 吴婷. 新型数字基础设施、数字化能力与全要素生产率[J].经济与管理研究, 2022, 43(1): 3-22.

[15] 焦豪, 杨季枫, 王培暖, 等. 数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J].中国工业经济, 2021, 42 (11): 174-192.

[16] PRADEEP S, KHALEELI M, JAWABRI A. Digital transformation strategies of UAE enterprises: a dynamic capabilities perspective[J].Academy of Strategic Management Journal, 2021, 20 (S4):1-16.

[17] 张昊, 刘德佳. 数字化发展对先进制造企业服务创新的影响研究——基于企业动态能力视角[J].中国软科学, 2023, 39(3): 150-161.

[18] RIALTI R, MARZI G, CIAPPEI C, et al. Big data and dynamic capabilities: a bibliometric analysis and systematic literature review[J].Management Decision, 2019, 57(8): 2052-2068.

[19] ELIA S, GIURIDA M, MARIANI M M, et al. Resources and digital export:an RBV perspective on the role of digital technologies and capabilities in cross-border e-commerce[J].Journal of Business Research, 2021, 132(2): 158-169.

[20] BARNIR A, GALLAUGHER J M, AUGER P. Business process digitization, strategy, and the impact of firm age and size: the case of the magazine publishing industry[J].Journal of Business Venturing, 2003, 18(6): 789-814.

[21] WANG X T, CHENG B W. Coupling mechanism of resources integration, collaborative innovation and enterprise dynamic capability[J].Science Research Management, 2014, 35(4) : 44-50.

[22] TAYLOR S A, HUNTER G L, ZADEH A H, et al. Value propositions in a digitally transformed world[J].Industrial Marketing Management, 2019, 87(5): 256-263.

[23] PROKSCH D, ROSIN A, STUBNER S, et al. The influence of a digital strategy on the digitalization of new ventures: the mediating effect of digital capabilities and a digital culture[J].Journal of Small Business Management, 2021, 62(1): 1-29.

[24] WEINER B J. A theory of organizational readiness or change[J].Implementation Science, 2009, 4(1): 67-76.

[25] LOKUGE S, SEDERA D, GROVER V, et al. Organizational readiness for digital innovation: development and empirical calibration of a construct[J].Information &Management, 2019, 56(3) : 445-461.

[26] TEECE D J. Dynamic capabilities: routines versus entrepreneurial action[J].Journal of Management Studies, 2012, 49(8): 1395-1401.

[27] SAWY O A E, AMSINCK H, KR☞MMERGAARD P, et al. How LEGO built the foundations and enterprise capabilities or digital leadership[J].MIS Quarterly Executive:A Research Journal Dedicated to Improving Practice,2016, 15 (2):141-166.

[28] 王永伟, 李彬, 叶锦华, 等. CEO变革型领导行为, 数字化能力与竞争优势:环境不确定性的调节效应[J].技术经济, 2022, 41(5): 109-121.

[29] 谢鹏, 马璐, 韦依依, 等. 数字化领导力与组织创新: 数字平台能力和环境竞争性的作用[J].经济与管理研究, 2023, 44(1): 129-144.

[30] KNIGHT G A, CAVUSGIL S T. Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm[J].Journal of International Business Studies, 2004, 35(2): 124-141.

[31] 李晓华. 制造业数字化转型与价值创造能力提升[J].改革, 2022, 37(11): 24-36.

[32] 陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J].管理世界, 2020, 36(5): 220-236,20.

[33] HELAT C E,PETERA M A.The dynamic resource-based view: capability lifecycle [J].Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 997-1010.

[34] 王鹏飞, 刘海波, 陈鹏. 企业数字化、环境不确定性与全要素生产率[J].经济管理, 2023, 45(1): 43-66.

[35] WARFIELD J N. Binary matrices in system modeling[J].IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 1973, 3(5): 441-449.

[36] 阮荣彬, 陈莞. 基于ISM框架的企业科技向善影响因素分析[J].科技进步与对策, 2022, 39(23): 108-118.

[37] 黄平平, 刘文云, 孙志腾. 基于ISM-MICMAC模型的政府数据开放中个人隐私保护影响因素分析[J].情报理论与实践, 2022, 45(3): 65-71.

[38] 孙元, 张智明, 胡峰. 基于TOE框架的制造业企业数字化能力提升模式探究[J].创新科技, 2023, 23(2): 71-82.

[39] KOHLI R, MELVILLE N P. Digital innovation: a review and synthesis[J].Information Systems Journal, 2019, 29(1) : 200-223.

[40] 陈强,丁玉, 敦帅. 基于解释结构模型的城市营商环境影响因素研究[J].经济体制改革, 2021, 42(1): 193-200.

(责任编辑:张 悦)