科研诚信是科技创新的基石。大科学(Big Science)时代,科学研究功能逐步向应用研究扩展。即使此趋势受到诸多科学家的批判,但是,科学研究的应用型倾向仍不断得以强化,并逐步与商业利益、个人地位、职业发展相挂钩。科研人员肩负着科研使命,但有时难以摆脱人的感情和欲望,难免陷入行为经济学理论中的“经济人”思维模式。如韩国黄禹锡事件、我国贺建奎非法基因编辑事件,科研失信事件时有发生,令人深思。即使国内外通过多种方式试图遏制科研失信行为,但是,在内部科学共同体自律手段失效与外部治理体系功能受限的情况下,科研失信行为层出不穷,甚至出现向新领域扩张的趋势。科研诚信建设逐渐成为科研管理领域面临的最为紧迫的任务之一。

本文旨在以整体性治理理论、系统分析法、跨学科研究法为基础,提出一种科研诚信治理新模式。在研究理论方面,尚未有学者运用整体性治理理论建构科研诚信治理体系。在对科研诚信概念认知不全、对科研失信行为危害认识不足以及治理模式滞后的情况下,整体性治理理论具有适用上的优势,其超越现今科研诚信建设的主流理论(协同学理论),不仅强调手段目标之间的协同不冲突,更强调手段目标之间的相互强化。整体性治理理论从系统性、整体性和长远性角度出发,为科研诚信治理框架提出精准性、科学性、有效性的要求。在研究视角方面,传统治理体系对科研诚信关注不足,而且局限于单一治理主体。一方面,学界将治理目光集中于基层治理、安全治理等领域,忽略了科研诚信的重要性和特殊性。科研诚信建设对经济发展和科研创新起着举足轻重的作用,甚至可能对公民生命安全和人类文明产生重大影响。科研诚信建设需要平衡科研自由与公共利益,这一特殊性使得传统规制方式难以发挥实效。另一方面,目前研究往往只关注单一治理主体,忽视整体性治理的综合效应。此外,在新文科背景下,融合管理学理论和法治思维的跨学科研究方法,能从整体上综合提升治理能力。故而,新研究理论、新研究视角、新研究方法下的新型治理模式可以为科研诚信问题提供新的解决方案,并为现代治理能力提升开辟新路径。

治理对象是科研诚信建设的出发点,但科研诚信外部治理体系存在治理对象模糊的问题。科研失信行为的定义决定外部治理体系的治理范围,但是从科研诚信的定义方式来看,学界尚未达成共识。有学者认为,现今开放式定义过于广泛,且解释者经常根据自身需求进行解释,易出现概念交叉[1]。有学者与前述观点相左,认为根据现有规定,正面定义(符合科研规范的行为)与负面定义(违背科研规范的行为)相结合的方式足以准确概括科研失信行为[2]。也有学者根据可操作性提出,开放式定义缺乏实操性(常宏建,2017)。另有学者认为前述观点是与美国定义相比较而得出的结论,并不能否认中国学者开放式定义的合理性[3]。除此之外,从科研诚信的定义内容来看,学界的讨论范围仍局限于捏造、伪造、剽窃(FFP)。科研活动的复杂性使得科研失信行为难以认定,虽然有学者基于世界科研诚信大会会议内容,指出现今科研失信行为主要表现形式为剽窃和数据造假(冯靖雯等,2021),但是讨论范围仍局限于FFP三个领域,尚未对国外经常提及的胁迫引用、直升机科学(主要指发达国家科学家到发展中国家进行科学研究却回避当地科学家的参与)等治理对象进行分析。尽管学界通过“违反科研道德、违反社会道德、违反科学共同体规定”等形式界定科研诚信问题的范围,但是有学者指出,并非所有违反职业准则或道德原则的行为都属于科研失信行为[4]。另外,不同部门对科研诚信的定义内容也不尽相同,如教育部侧重学术规范性、科技部侧重结果科学性、基金委侧重项目申请规范性。

可见,目前学界尚未对科研诚信外部治理体系的治理对象形成共识,也未凝练出治理对象的核心标准,使得现有讨论仍停留在FFP领域。从定义方式看,国内外都存在瑕疵,虽然开放性定义预留了外部治理体系介入的空间来应对突发情形,但开放性定义也会存在权力部门介入程度过深或过浅、介入范围过宽或过窄的问题。从定义内容看,学界忽视了掠夺性出版、直升机科学、非法基因编辑等科研失信行为。

治理成因是科研诚信建设的关键点,但科研诚信外部治理体系存在治理成因研究不足的问题。目前学者多从科研人员自身、科研管理制度、科研环境的角度探讨科研失信行为后果[5],很少有学者从整体性角度分析采取外部治理措施的原因,导致忽略科研失信行为可能对生命财产带来的重大风险。在宏观层面,学者们认为科研具有反身风险,即科技进步在带来利益的同时,也会对生命体及其所处环境产生负面影响(操秀英等,2023),尤其是科研失信行为会严重损害中国科学家的国际形象(李真真等,2017);在微观层面,学者们将治理成因视角局限于高校、出版等领域的危害结果,比如认为掠夺性期刊是“西方知识霸权”的直接产物,危害发展中国家的知识体系[6]。然而,科研失信行为对公民生命财产和人类文明的影响被广泛忽视。例如,安德鲁·韦克菲尔德伪造数据,谎称疫苗与孤独症之间有关联,导致许多父母拒绝为孩子接种疫苗,从而引发麻疹等疾病的暴发并造成多起死亡案例[7];安妮·杜汉在国家实验中伪造数据,导致2万多起毒品案件的证据受到质疑,4万人可能受到诬告[8]。更有甚者,科研失信行为会阻碍人类文明发展,比如将猩猩头骨伪装成原始人类头骨的皮尔顿人(Piltdown Man)事件,其不仅导致民族主义、种族歧视的生根发芽,还误导人类学几十年发展方向[9]。

可见,目前对科研诚信外部治理体系治理成因的选取是局限和片面的,极少有学者从整体性角度选取相关影响因素。学界探讨范围局限于轻微科研失信行为,忽视了危害极大的严重科研失信行为。从整体性角度确定治理成因有利于为科研诚信外部治理实践提供靶向目标,增强外部治理体系的系统性、整体性和实效性。

治理方式是科研诚信建设的落脚点,但科研诚信外部治理体系存在治理供给不足的问题。从治理理念看,相关研究较少借助治理理论分析框架探究科研诚信外部治理体系。有极少学者借助多源流理论、协同学理论框架进行科研诚信研究,认为应从问题流、政策流和政治流角度审视学术打假[10],或认为应通过联合行动协同治理[11]。但是,多源流理论侧重于公共政策分析,协同学理论着重于复杂系统中的自组织现象,二者都不是多方利益冲突下科研诚信治理的最佳出路。治理理念的偏差直接导致治理手段的科学性欠缺,从治理手段角度看,现今治理体系中自律手段和他律手段的实效性欠佳。在主张自律手段为核心的观点中,有学者采用案例分析法,提出应通过平衡功利主义与理性主义价值观的方式避免科研失信行为[12],也有学者根据比较研究法,提出我国应重视科研诚信文化环境建设[13]。但是,由于自律手段效果欠佳,治理手段逐渐从自律转向他律、从科研共同体治理转向国家治理。在主张他律手段为核心的观点中,学者们观点不一,有的认为应坚持政府的第一责任主体地位[14],有的认为学术期刊应发挥独特作用[15]。也有学者持反对意见,认为科研诚信行为准则远离实践且效率低下,无法区分欺诈、自欺欺人、粗心大意之间的区别,抑或认为外部治理体系不必要,因为科学本身具有自我纠正功能,错误和欺诈无法长期隐瞒[16],而在重大挑战面前,最快地获取最新科学数据是速度科学的要求[17]。然而,即使学者们提出了许多治理方案,科研失信行为的常发状况仍未改变。根据《自然》公布的数据,2023年是论文撤回数量急剧上升的一年,英文期刊中撤稿数量已突破10 000篇,而这仅仅是科研失信行为的冰山一角[18]。学者们认为每年应撤回的论文数量可能超过十万篇,甚至更多[19]。

可见,现今治理体系存在治理理念滞后和治理手段失效的问题。在治理理念方面,协同学理论等分析框架难以有效解决多方利益和价值观冲突下的科研诚信问题;在治理手段方面,存在治理随意等问题,忽视整体性治理的综合效应,呈现出要么片面强调自律手段,要么强调重典用重刑的不当治理模式。

我国科研诚信外部治理体系虽然起步较晚但是发展快速,在政策制定、法律法规、机构配置、教育宣传等多个方面都有所建树,为科研诚信建设提供了巨大助力。但是,科研失信事件时有发生,存在定义不明晰等问题[20]。总体而言,定义模糊、职责分散、处理方式单一等问题制约外部治理体系的科学性和实效性。

我国科研诚信治理重点逐渐从自律转向他律、从科研共同体治理转向国家治理。2020年颁布的《科学技术活动违规行为处理暂行规定》创造性地将科研失信行为记入数据库,并由41个部门联合惩戒,同时压实科研机构第一主体责任,查处单位“护短”行为。《科研失信行为调查处理规则》《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》等多部门联合制定的政策成为外部治理体系的核心。在法律法规层面,虽然民法与行政法对科研诚信行为的治理方式并不突出,但是,刑法开创性地将非法基因编辑行为、非法采集人类遗传资源行为入罪,这无疑将科研伦理提到一个新的高度。

然而,外部治理体系的实际运作效果并不理想。《中国反腐倡廉报告》蓝皮书指出,虽然我国已初步建立起惩防并举的科研诚信治理体系,但是科研不端行为总体上仍呈现多发状态[21]。在法律法规方面,虽然外部治理体系呈现出整体治理态势,但是,相关治理具有部门化和碎片化倾向。例如,非法基因编辑的罪名具有偶然性,正是因为发生了深圳贺建奎这样的案件,才促使相关罪名的设立。民法和行政法的作用发挥具有局限性,难以处理巨大危害性的科研失信行为,比如汉芯案等。在政策制定方面,虽然多部门联合制定政策,但是,在理念共识、主体架构等方面仍存在问题。例如,虽然政府是治理的主力军,但其通过刚性制度约束学术活动,存在行政权力过度干涉科研自由的风险。另外,权责不明晰使得多部门共同介入时存在互相推诿、权限重合等问题。除此之外,利益相关者之间的理念各有不同,沟通协调机制并不畅通。科技部侧重结果科学性、教育部侧重学术规范性、刑法侧重社会秩序安全性、研究主体侧重科研创新性,各方利益存在一定冲突,如何协调各方利益并整合各项治理措施成为面临的重要现实问题。

在公共管理领域,碎片化常被后现代主义学者用来形容割裂、重复、阻隔等管理状态。碎片化体现为政府各制度的目标、执行存在冲突,责任边界界定不够清晰,各项目之间交叉甚至重复,回应民众需求时缺乏系统性等[22]。本研究通过现状分析,凝练现今科研诚信外部治理体系存在的主要问题,并指出其碎片化治理的本质。

2.2.1 治理对象模糊化:科研失信行为概念不明

科研失信行为的现有定义具有模糊性,既未能精确明晰概念内涵,又未能涵盖所有可能的失信行为,导致难以对出版寄生、掠夺性出版、直升机科学等行为进行妥善处理。无论是列举式还是概括式方式,抑或是凝练可重复性等核心标准,目前的定义方式都难以准确定义科研失信行为范围,更难以应对未来复杂的情形,这使得科研诚信的定义始终停留在科研过程的规范性与科研标准的符合性之中。

(1)现有定义尚未精确地明晰概念内涵。在国际上,抄袭、捏造、伪造是公认的主要科研失信行为,但这些行为的界定仍具有较大模糊性。例如,捏造行为是否包含隐瞒行为(如隐瞒负面结果、选择性报告结果等),伪造行为是否需要区分数据重要性和相关性(如对图像次要因素的修改、省略数据点等)。此外,在不同学科中这些行为的识别难度有所不同,例如在医学领域,捏造和伪造行为较难发现,而在社会科学中,因表述方式的多样性,抄袭观点的行为更难被辨识。学者提倡使用可重复性作为判断科研失信的重要标准[23],试图以此厘清边界问题,但收效甚微。

(2)现有定义未能涵盖所有可能的科研失信行为。科研诚信最初聚焦于FFP领域,但随着科研行为的不断规范,人们开始关注轻微违反科研诚信的行为[24]。美国倾向于使用“科研不当行为”这一“半法律术语”代替“科研欺诈行为”,扩大了定义范围,比如将潜在的非故意研究失败(数据管理不足)等情形纳入讨论[25]。浪费性出版(Wasteful Publication)可能也属于科研失信行为,其通过添加新数据(未得出新结论)的方式扩展发表文章的数量,而此行为的不道德之处在于其浪费科学数据库资源及读者和编辑的时间,且不当增加了作者的被引记录。此外,出版寄生、胁迫引用、图像操纵(Image Manipulation)、掠夺性期刊(Predatory Publishing)的发文行为,都可能被视为科研失信行为[26]。甚至有学者认为直升机科学(Helicopter Research)也属于科研失信行为,发达国家科学家前往发展中国家调查却缺少本地科学家的参与,这可能被视为知识殖民[27]。

根据《科研失信行为调查处理规则》对科研失信行为的规定,直升机科学等行为不一定能被定义为科研失信行为,但是这些行为也会对科研安全、科研质量等造成危害。这些行为具有以下特征:一是隐蔽性,此类科研失信行为通常隐匿在科研活动的正常流程之中,难以被团队之外的同行察觉,比如胁迫引用等;二是伦理模糊性,很难直观地确定此类行为是否绝对属于科研失信行为,比如直升机科学、浪费性出版等;三是惩戒困难性,此类科研失信行为不仅存在发现与界定困难的问题,而且难以对其进行恰当的惩戒。因为对此类行为的惩戒往往需要较高的专业能力和系统的法规支持,但是现今法规对此着墨很少。尽管此类科研失信行为看似只影响小范围内的学术交流,但是实际上它们对整个科学界的信任水平和研究质量都有长远影响。例如,掠夺性出版可能导致劣质研究泛滥,损害整个学术领域的信誉。

2.2.2 治理结构散乱化:责任承担体系混乱

治理结构散乱化导致科研诚信的责任承担体系混乱。现今看似整体治理的外部治理体系实质上仍是部门化治理和碎片化治理状态,存在各部门分散治理或者“护短”治理等现象。从实践来看,责任承担体系呈现出适用上的混乱现状,同一行为可能不被处理,也可能被法律严惩,比如严重后果的行为会被轻微处理,或者为满足公民期待而严重处罚轻微后果的行为。治理结构的散乱直接体现为对法律责任内容的认识偏差,进而导致责任承担体系畸重或畸轻,无法满足预防主义与恢复主义等时代需求。法律责任内容的认识偏差集中体现在以下几个方面:

(1)外部治理体系对民事责任的过分推崇。有学者指出,治理科研失信行为需要树立民事责任的基础性地位和行政责任的核心地位[28]。但实际上,民事责任的发挥具有局限性。其一,民事责任一般而言不具有惩罚性,至多让行为人补偿损失,而这难以威慑科研失信行为;其二,民事责任以合同为基础,但合同并非科研失信行为的必要条件,同时,科研合同具有特殊性,科研的高风险性特征使得科研合同通常不对科研失败的相关人员进行“惩罚”;其三,证明侵权困难、相对人发现被侵权难等现实情况都使得民事责任的作用发挥受到极大限制。

(2)外部治理体系对行政手段的过分依赖。行政制裁的处理惯性和对刑事手段讳疾忌医使得多数管理学学者强调行政责任的核心作用,但是行政责任也具有局限性。一方面,行政责任具有适用局限性,难以对造成重大生命财产损失的科研失信行为进行有效规制,比如“汉芯案”造成数亿元的财政资金损失,行政制裁手段最多对其行为人作出拘留15天的惩罚。另一方面,行政责任可能会不当干预科研自由。行政责任的负外部性会打击科研积极性,且极易出现行政力量不当干预科研发展的情形,甚至使得科研内部控制失灵[29]。

(3)外部治理体系对刑事责任的过分忽视。传统管理学致力于地方治理与企业治理,即使后续将治理体系发展为国家治理、社会治理、市场治理,也较少强调刑事责任的承担。基于刑事责任的强大威慑作用,《中华人民共和国科学技术进步法》等通过增加相关条款,强调刑事责任的重要性。但治理部门的分散化使得治理碎片化现象愈发明显,《科学技术进步法》指出触犯刑法的行为应承担刑事责任,但是刑法并无具体罪名与其对接,比如,由于刑事责任的发动具有偶然性,“汉芯案”的行为人造成数亿元损失也未被刑法处罚。

总之,治理能力现代化更需要在外部治理体系内形成层级化的惩戒结构。民事、行政、刑事责任各有利弊,对某一责任的过分忽视或推崇都会导致法律治理体系混乱。只强调法律责任体系的外部治理体系是单薄的,法律责任需要与道德规范、行业规范共同构成科研失信行为的责任承担体系。

2.2.3 治理手段碎片化:惩戒机制同质化与趋同化

受制于概念的模糊性与责任承担体系的混乱,惩戒机制呈现出惩戒措施同质化、惩戒幅度趋同化的问题,同时,惩戒理念仍落脚于事后惩戒而缺乏对预防治理理念的吸收。诸多因素使得外部治理体系效率较低,不具有适用上的多元性、针对性与灵活性。

(1)治理手段碎片化导致惩戒措施同质叠加。尽管惩罚的主体不同,但是惩戒的对象和行为基本重合,导致惩罚措施重复且同质。在处理同一科研失信行为时,不同主体可能重复采取类似的惩罚措施。例如,对于同一行为,国家基金委可能以基金项目管理义务为由对其进行处理,高校等科研机构可能也会基于组织关系对其进行规制,当行为人具有行政职务时,其会受到基金委、高校、行政部门等多主体的惩戒。这种惩戒具有重复评价的嫌疑,即同一不当行为导致当事人在承担一次责任后,其他部门还会根据自身规定再次对其进行处理。

(2)治理功能分散导致惩戒幅度单一且趋同。目前惩戒方式始终停留在“三板斧(批评、追回、撤职)”上[30],导致以下问题:其一,难以有效处理具有重大危害的科研失信行为;其二,未形成阶梯式惩戒结构,尽管治理体系试图通过不同程度的资金追回模式建立阶梯式结构,但这种模式仅与资金有关,难以达到预防和威慑的目的;其三,预防理念未有效融入惩戒机制中,惩戒并非治理目的,在科研自由与公共利益的平衡中,治理体系应更多地依靠预防理念来威慑潜在的不诚信行为,并通过一定的预防措施促进失信人员的教育,使其尽快回归社会。

整体性治理理论是针对治理碎片化、服务裂解化等问题而建构的全新治理理论。1997年,佩里·希克斯在系统论基础上首次提出整体性治理理论。随后在众多学者的努力下,以协调机制与整合机制为核心的整体性治理理论体系逐渐成形。协调机制强调在信息、认知与决定等方面形成部门间共享、对话与联结,而整合机制侧重于实践,强调对治理层级、治理功能等方面进行整合。整体性治理以公民需求、问题解决为导向,强调部门间整体性运作,主张管理从分散走向集中、从部分走向整体、从破碎走向整合[35]。

整体性治理理论更关注系统的整体性和有机性,而协同学理论更注重通过协作产生协同效应。换言之,协同学理论更加着眼于跨部门合作和局部优化,而非系统性和全局性地考量整个外部治理体系,这使得某些关键环节容易被忽略。除此之外,与协同学理论相比,整体性治理理论深化了治理能力。比如协同学理论强调目标与手段不冲突,而整体性治理强调二者彼此强化;协同学理论强调共同面对问题,而整体性治理在协调与整合机制基础上强调相互嵌入的状态,形成组织战略联盟和新组织结构形态。

在应对复杂的科研诚信问题时,整体性治理理论更具优势,有利于从长远视角提出多层次治理的综合战略。面对“棘手问题”和碎片化治理情况时,治理主体迫切需要借助整体性治理理论寻求最优解决方案。科研诚信治理中的问题棘手性和治理碎片化特征均与整体性治理理论的逻辑架构相契合,整体性治理理论为科研诚信治理提供了一种系统的方法来应对挑战,促使从全局角度审视和处理问题,以实现更为有效的治理成果。

(1)整体性治理的治理对象是棘手问题。佩里·希克斯认为问题棘手性在于跨越部门边界,单独的部门难以独自解决。棘手问题显现出以下特性:问题的内涵外延模糊不清;问题具有无边界性,单一部门难以处理;问题与解决方案交织、一个问题与另一个问题交织;问题具有复杂性;常规方案难以解决[36]。换言之,某公共问题的复杂性、模糊性程度越高,棘手性就越显著,使得传统治理方案难以奏效。

(2)整体性治理的解决情景是碎片化治理。治理失效一方面是由于问题的棘手性,另一方面是由于部门主义和部门空心化导致碎片化治理。碎片化治理可能源于部门主义,治理部门排斥其他主体和其它治理方式;碎片化治理也可能是无意中造成的,比如政府将权力下放而未有效规制危害行为、忽视整体效益而过度强调分工、忽视部门协调机制而强调层级建构。这就是组织社会学所指出的“有意碎片化”与“无意碎片化”,但是无论何种情形,碎片化治理都会导致治理问题难以解决。

(3)整体性治理的核心目标是解决问题。科层型治理与市场型治理都具有单一治理模式的局限性,而整体性治理理论从系统视角出发,统筹考虑效率与公平,确保公民需求得到满足和问题得以解决成为治理活动的核心目标,并通过层级整合和功能整合提供无缝衔接的公共服务。随着社会价值观的多样化,治理成效评价也发生变化,不再简单区分为“好”与“不好”,而是在不同程度的“好”之间进行比较,寻求更加优化的解决方案。因此,整体性治理不只是关注问题的直接解决,而是更加强调在满足公民需求的过程中持续推动治理质量提升。

纵观我国科研诚信建设历程,科研自由与公共利益平衡、内部规范与外部规范功能供给、规范介入时机、惩戒力度等无不体现出问题的棘手性。但在科研失信行为应对中,各部门各行其是,碎片化治理现象严重,要么如同“汉芯案”一般具有惩戒轻缓之嫌,即使造成数亿元损失,行为人也未受到法律惩罚;要么如同“贺建奎基因编辑案”一般具有惩戒过度之嫌,即使尚未造成危害后果,法律仍否定了所有生殖系基因编辑的科研前景。因此,以整体主义方法为基础、以协调与整合机制为核心的整体性治理与科研失信行为治理具有契合性。

由于科研内部规范自我调节功能失效,科研诚信建设已从内部规范时代过渡到外部规范时代[33]。本文并未否认自律手段的重要性,而是强调自律与他律手段都是科研诚信建设中的关键环节。自律与他律相结合的方式定然是未来的最佳发展模式,但不一定是现今阶段最为直接和最为有效的。受制于科研道德伦理标准不一、资源分配不均、评价体系单一等现状,科研价值观有时会偏离轨道,如对成果的过度追求、对失败的不宽容以及对创新的过度期望等,此时自律手段的自我修正需要较长时间。另外,自律手段也需要外部治理体系的保障才能发挥治理功能。故而,建立健全外部治理体系是目前应对科研诚信挑战的最直接、最有效策略。

3.2.1 科研自由下科学共同体自律性孱弱

科研诚信问题并非近年才出现的议题。虽然多国长期以来一直强调伦理道德的自律作用,但在巨大的经济利益面前,自律措施常显得力不从心。众多学科的理论研究对自律手段实际效果提出质疑,实践中也展现了该手段的局限性。因此,这种脆弱的自律状况迫切需要外部治理体系提供支持。

(1)多个学科理论都对自律手段的效用产生质疑。行为经济学中的效用理论和激励理论表明,个体决策受到各种激励因素的影响。当个体感觉到诚信的成本(如失去在高质量期刊发表论文的机会、经费减少等)超过回报(维护个人学术诚信)时,会倾向于选择不守信。在成本与风险权衡中,预期效用理论指出,如果失信行为的预期收益(如经济利益、学术成就等)远超可能的负面后果(如被发现的概率低、惩罚轻等),则个体倾向于选择不守信。此外,博弈论中的囚徒困境表明,虽然诚信合作可能带来社会利益最佳结果,但如果有人通过失信行为获得优势,那么遵守规则的人反而处于不利地位,这促使人们优先考虑自身利益而非集体利益;社会学的破窗理论指出,如果对违反规则行为的惩罚相对较轻,则违反规则的行为会日益增多,进而导致科研秩序被破坏;心理学的道德解脱理论指出,面对利益诱惑,科研人员可能通过各种方式(如将自身行为归咎于外部科研考核压力)减轻内疚感和自责,走上失信之路。

(2)实践中自律手段的效用不尽如人意。其一,科研体系内部自我纠正功能的作用有限。尽管有的学者认为科学本身的自我纠正性质使得科研欺诈无法长期隐瞒,然而研究发现,大多数科研失信行为的发现依赖于内部人士提供信息,而非通过同行评审或重复实验的常规过程[34]。其二,验证成本、专家垄断、学派之争等因素使得科研自我纠正机制并不可靠。以可重复性为衡量标准的自我纠正功能本身附带高额的验证成本,还使得不相关的他人承担不应有的验证成本。专家垄断意味着极少数专家具有相应验证能力,使得科研诚信的验证难度不断提高,验证可能性随之下降。此外,存在传统人情世故、学派之争等现象,使得自律手段的适用具有不确定性与不公正性,导致其权威性下降。

3.2.2 大科学时代科研事业公益性增强

大科学时代重新定义了物理学、生物科学等科学研究的组织样态与特征,其核心变化在于科学进步越来越依赖由国家或政府集团资助的大规模项目,科学成为政府控制下的“巨大企业”[35]。在此背景下,科研事业的公益属性逐步增强,这要求外部治理体系积极介入。

科研经费、科研风险对象、科研属性与科研合法性等因素都反映科研事业具有公益性。其一,从经费来源角度看,财政资金促使科研向公益方向发展。科研经费是科研活动启动必不可少的前提,甚至决定了科研活动的方向。我国科研经费以财政资金为主体,以满足人民日益增长的美好生活需要为目标,推动科研事业以公共服务为主要目标。其二,从风险承担角度来看,公众逐渐成为科研风险的最终承担者。尽管科研通常由小型团队负责,但是随着科技的发展,公众逐渐成为最终的风险承担方。例如,基因编辑行为看似只与贺建奎团队相关,但最终可能产生危害人类基因库的风险。其三,从科研属性角度来看,科研遵循提供公共产品的逻辑,通过公共投资将科研结果放置于公共领域[36]。科研事业越往深层次发展,越需要财政、市场资金的支持,就不可避免地向公共服务靠近。其四,公众参与是确保科研合法性、公益性的关键途径。公众参与不仅能验证科学的合法性[37],而且是破除知识壁垒、应对技术官僚和专家垄断的最有效方法,能确保科研沿着正确轨道发展。

在大科学时代,随着科研公益性的增强,单靠道德自律和内部准则的管理方式已显不足。因此,迫切需要外部治理体系介入,以确保科研布局符合国家利益和时代要求。

3.2.3 碎片化治理下政策落地艰难

在治理碎片化的背景下,政策实施面临诸多挑战。虽然政府在公共场合多次表达对科研失信行为的“零容忍”态度,并尝试通过专项行动遏制科研诚信失控状况,但是成效差强人意,难以从根本上解决科研失信问题。这一现状的根本原因在于治理体系碎片化,而整体性治理理论提倡通过系统化方法,从碎片化和部门化管理模式转向整合性管理,最终提高政策执行效果。

碎片化治理导致目标冲突和责任推诿,极大地降低治理效率。其一,碎片化治理缺乏协调机制,部门保护主义严重,易形成目标冲突。不同部门的目标不同,彼此间行为可能产生冲突,比如法律强调公益保护,而科研机构重视创新。其二,碎片化治理缺乏整合机制,治理部门分散,处理问题时易各自为政。各治理主体往往各行其是,以促进自身领域发展为目标进行科研诚信建设。这可能导致治理措施片面地被加强或削弱,也易出现责任推诿现象,甚至为了保护成果而包庇行为人。

因此,缺乏协调、整合的治理体系是政策落地艰难的根本原因。整体性治理理论以协调与整合机制为基础,以共同目标下的网状协作结构为最终实现样态,可以最大限度减少内部冲突,确保政策落地。

自律性孱弱、科研公益属性、政策落地艰难等状况亟需外部治理体系介入,而外部治理体系却呈现出概念不明、责任不清、惩罚失效等问题,究其原因,在于体系碎片化与部门化倾向,缺乏体系内部协调与整合机制,而整体性治理理论可为外部治理体系的制度性构建提供合适的理论,促使治理对象从狭隘走向立体、治理模式从单一管制走向层级治理、治理方式从惩罚走向预防,最终促使治理体系从碎片走向整体、从分散走向整合、从当下走向未来。

横向二维和纵向四维相统一的识别模式能够立体化构建科研失信的概念内涵,并清晰识别治理对象(见图1)。将科研失信与科技伦理违反相等同的定义方式具有明显的模糊性,而其它定义方式也存在缺陷,比如列举法难以穷尽所有表现形式,开放式定义则易导致介入程度不确定。在定义法则下,确保内涵与外延的相称性至关重要。在重构内涵本体与外延本质的要求下,横向上的识别应以“背离规范为内涵本位”与“不利结果为外延本质”为标准,纵向上的识别应以“诚信研究、成果可靠、尊重伦理、责任至上”为标准。通过这种横纵维度的整合方式,可以有效保证科研诚信概念清晰化。

图1 科研失信行为识别模式

Fig.1 Identification model of research misconduct

横向上,建立“违反科研规范为内涵实质、产生不利后果为外延实体”的二维一体识别模式。反观国内外定义模式,尽管多国强调科研诚信概念包含“其它科研失信方式”,但是,均未提出明确的识别标准,导致科研诚信治理范围过宽或过窄。有学者尝试提出“发生原因为内涵,后果为外延”的方法以解决定义不明的问题(王少,2023),但是,原因只是行为动因,后果也具有危害与实害之分,此种方式并不具有可操作性。因此,应从逻辑学对内涵和外延的初始定义出发,构建科研诚信的内涵实质与外延本体。内涵即为本质属性与内在意义,外延则侧重实例集合。科研政策的实践轨迹揭示了一个关键转变:从惩戒科研不端行为到倡导诚信意识,诚信意识培养和强化已成为科研诚信建设的中心任务。此外,违反科研伦理的行为正逐步进入科研诚信范畴。诚信意识保障科研流程,科技伦理倡导科研向善,二者从专业基础与道德基础角度共同组成科研规范的核心内容。不利后果因素不仅从侧面界定科研失信行为范围,而且可以避免科研规范过度干预科研自由。以直升机科学为例,诚信意识和科研伦理较难直接对其进行诠释,但从不利后果方面则可以明显看出科研失信色彩,比如知识殖民、对当地科学资源的破坏等。当浪费性出版、非法基因编辑等新型科研失信行为难以通过列举法穷尽时,外部治理体系凝练出违背科研规范作为内涵本质,并以不利后果作为限缩依据,这种方式既能有效界定概念,又能防止概念的不当扩张。

纵向上,建立“诚信研究、成果可靠、尊重伦理、责任至上”四维一体识别模式。当科研诚信成为全球共同面对的问题时,各国给出不同解决方案。例如,美国卫生与公众服务部从保障科学、保障信息流动、支持决策、问责制、保护科学家、政府科学家发展、联邦咨询委员会7个方面对科研诚信进行定义,此七分法看似全面,但7个方面并未在同一层面,且易出现内在目标冲突,比如问责制可能阻碍信息流动。相对而言,欧洲的四分法较为值得借鉴,具体为诚实性(在提出、实施和报告研究中展现诚实性)、可靠性(确保研究质量和可靠性)、尊重(尊重同行、研究参与者、社会以及环境)、问责性(对研究社区和社会负责)[38]。基于我国对诚信意识和科技伦理等领域的重视,四分法内涵可以进一步深化,并与横向二维识别方式保持相称性。具体可确定为“诚信研究、成果可靠、尊重伦理、责任至上”4个方面:诚信研究强调以科研规范为研究的根本遵循,而非单纯强调个人诚实性;成果可靠性强调成果安全与有效,既要摒弃结果至上的观念,又要在现代风险下看到科研风险的不确定性和不可预测性;尊重伦理强调以科技伦理为核心的道德基础,减少科研非人道化的可能性;责任至上强调外在问责制与内在责任意识的统一,共同对科研行为进行风险管控。

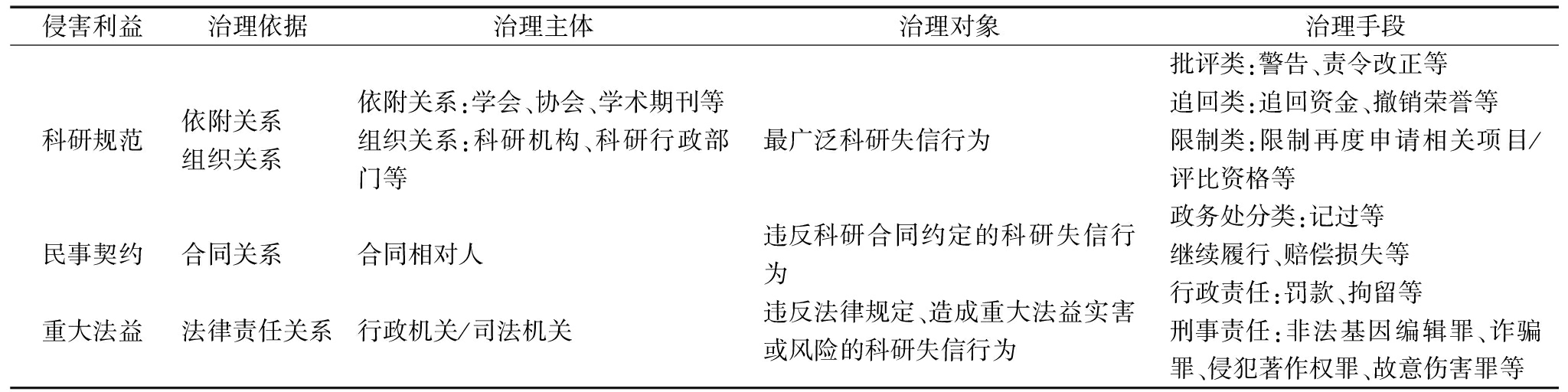

三重责任承担体系能够实现单一行政管制模式向多元层级治理模式的跨越(见表1)。通过建构主义与概念思维方法对科研失信行为范围进行合理界定后,再通过经验主义与类型化思维方法对科研失信行为的责任承担体系进行层级化建构,这不失为有效的制度构建方向。一方面,以重要性为标准,构建“科学规范/民事契约/重大法益”的三重责任承担体系;另一方面,将外部治理体系与法治精神相融合,实现治理结构体系化、层级化和法治化,达到不过度干涉科研自由和不放任重大风险的目的。

表1 外部治理体系的责任承担模式

Table 1 Responsibility-bearing model of the external governance system

侵害利益治理依据治理主体治理对象治理手段科研规范依附关系 组织关系 依附关系:学会、协会、学术期刊等组织关系:科研机构、科研行政部门等最广泛科研失信行为批评类:警告、责令改正等追回类:追回资金、撤销荣誉等限制类:限制再度申请相关项目/评比资格等政务处分类:记过等民事契约合同关系 合同相对人违反科研合同约定的科研失信行为继续履行、赔偿损失等重大法益法律责任关系行政机关/司法机关违反法律规定、造成重大法益实害或风险的科研失信行为行政责任:罚款、拘留等刑事责任:非法基因编辑罪、诈骗罪、侵犯著作权罪、故意伤害罪等

(1)以经验主义与类型化思维方法构建外部治理体系的层级化治理结构。治理措施的内容取决于侵害利益的程度,而决定这一程度的标准是利益的重要性。利益的重要性评价标准包括利益对共同体的意义、深远性和分量等因素,形成一个分级系统[39]。因此,外部治理体系应当以利益重要性为核心标准构建治理结构。具体而言:一是科研规范,从价值意义来看,科研规范是秩序建立的保障和正当性根基,也是保障科研不偏离轨道的基础方式。从治理意义来看,科研规范可以具有惩戒功能,违反科研规范会带来警告等惩戒后果,但是从另一角度看,符合科研规范的行为即使产生危害后果,也难以被归责。从可操作性来看,科研规范的明确性高于道德规范而具有更大的适用空间。科研规范以道德规范为基,道德规范本身的模糊性可能阻碍科研自由。故而,科研规范是科研失信行为侵害的最为基础、最为广泛的客体。二是民事契约,正如学者所言,应通过灵活的科研合同与契约方式应对科研失信行为[40],当科研经费成为科研行为的重要支撑点时,科研合同成为科研人员与基金委员会等主体之间最重要的纽带。但是,科研经费并非无条件的赠与,合同附带的义务成为处理科研失信行为的重要依据。三是重大法益,重大法益是外部治理体系三重责任承担体系中的最后一重客体,只有在科研失信行为的社会危害性极大时,治理体系才能根据重大法益对其进行治理。虽然学界仍停留在科研失信行为是学术道德问题还是法律问题的讨论中,但是,科研失信行为可能造成的巨大危害后果是公众难以承受的,故治理体系难以摈弃法律责任的发挥。与此同时,法律手段对科研自由的威胁也不无道理,因此,只有产生重大实害后果或者紧迫的现实危险时,才需要法律责任的介入。

(2)外部治理体系与法治精神相融合,促进治理结构法治化。明确外部治理体系的启动机制后,如何确定外部治理体系的功能边界与幅度便成为首要问题。整体性治理与法治理念为治理启动提供正当性根基,也提出了限度要求,因此,外部治理体系应在法治的要求下,实现治理结构的体系化、层级化与法治化,树立“科学共同体第一责任主体地位、民事契约与法律责任保障地位”的理念。具体而言:一是树立教育与预防是治理模式根本目的的理念,惩罚并非目的,外部治理体系应以预防结果发生为本,促进科研人员诚信意识的树立,进而探求更多保障制度,比如科研合规等。二是响应法治现代化呼声,促进治理能力现代化。法治现代化要求有法可依、有法必依,强调过责相当。基于此,治理模式不能“现象化治理”,不能因舆论压力而肆意变动治理幅度,而应通过依附关系等因素能动治理。三是谨防同质化责任,治理本位实现由部门利益本位转向行为人本位。各部门考量不同,治理需求也不尽相同,易造成对科研失信行为人的过度惩戒,因此,外部治理体系应摈弃部门利益优先的本位,转而以行为人为治理方式的核心考虑要素。例如,在刑事制裁启动后,各部门及民事契约惩戒都应让步,以防过于苛责行为人。四是刑行责任审慎适用。治理模式摒弃对刑行责任讳病忌医的观念,但是,这也不意味着对刑行责任的推崇。基于科研自由的脆弱性和刑行后果的严厉性,治理模式必须优先适用科研规范和民事契约治理方式,只有二者无法规制科研失信行为时,刑行责任才具有适用空间。

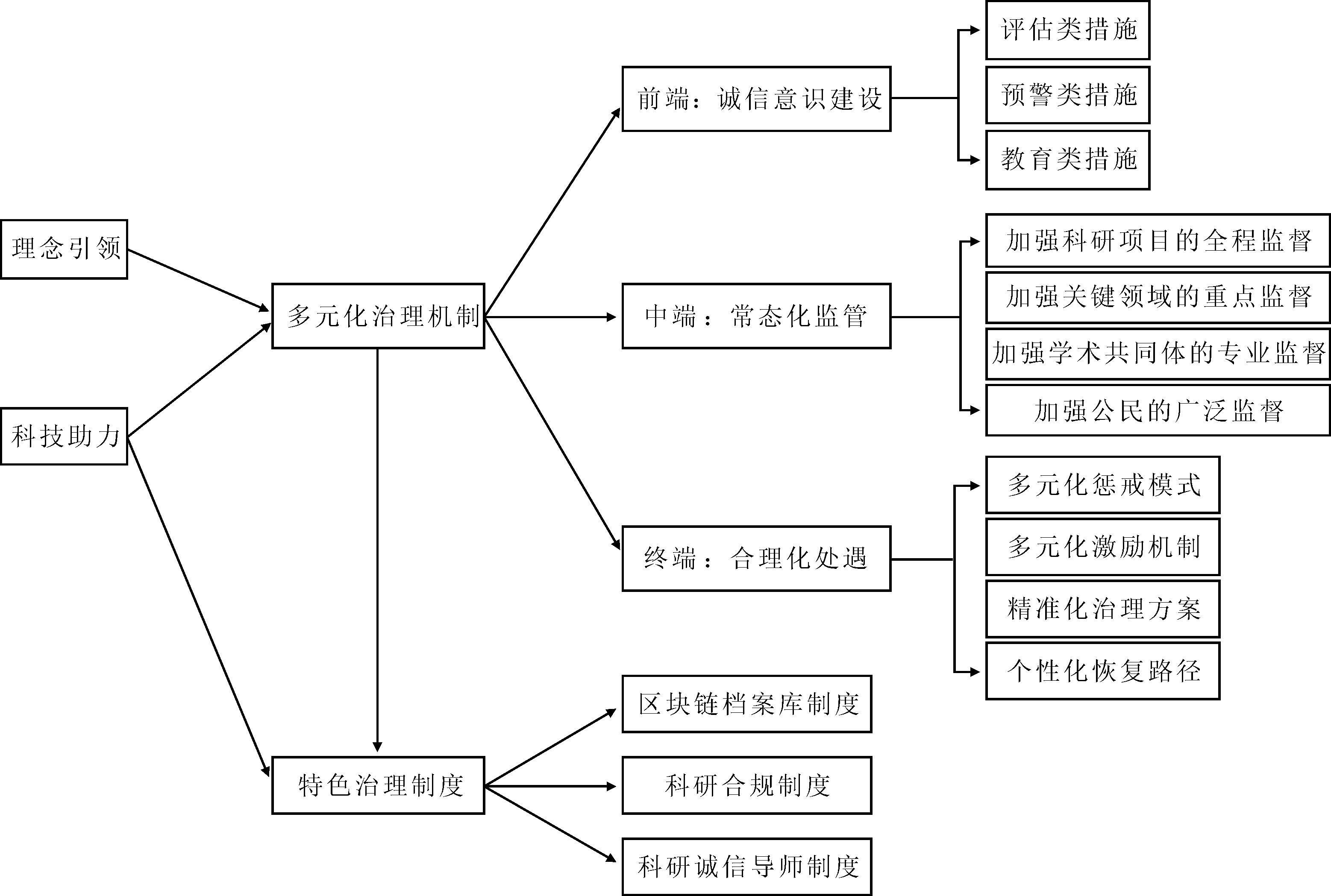

多元化治理模式体现整体性治理理论的核心理念,通过多元主体参与、多种手段协调整合和动态适应,增强科研诚信治理整体效果,形成有机和动态的外部治理机制(见图2)。当治理对象从单一走向立体、治理结构从管制模式走向整体治理模式时,治理手段应从惩罚转向预防与惩戒相结合,并以教育与预防为治理核心目的,构建从前端到终端的预防和惩戒措施,同时发挥大数据、人工智能、区块链等技术在科研管理中的作用,创新驱动治理能力现代化,实现多元化、规范化治理。

图2 多元化治理模式

Fig.2 Diversified governance model

(1)以教育为目的,树立预防与惩戒相结合的理念。传统惩罚模式的结果导向过于严重,呈现出无严重结果时非常态化监管、有严重结果时严重处罚的两极化适用现状,并受到舆论等因素的影响。举例而言,深圳贺建奎基因编辑案伊始,赞美声不绝于耳,但随着舆论与科学界态度的变化,政府对基因编辑行为的松散管理模式瞬间变为刑法严格管控模式。此种惩罚模式不仅对行为人不公,还会存在放纵风险的可能,同时未充分考虑科研人才培养成本高、科技风险高等因素。因此,外部治理体系应实现从惩罚到预防的转变,以多元化手段促进行为人再度回归科研或社会生活,而非人为地制造一个高智商罪犯。

(2)建立起从前端到终端的规范化、多元化惩戒措施。在预防与教育理念下,多元化惩戒模式促使外部治理体系严而不厉,践行堵不如疏的思想,促使行为人回归社会。

前端处遇模式以诚信意识建设为核心:一是评估类(诚信档案库等),行为经济学认为成本与收益的天平变化会影响人类决策,“让失信者处处受限”,诚信档案以过往表现为基础,通过影响行为人评优、项目申请等方式影响当事人决策,此种资格限制的方式比单纯罚款、监禁更为有效,同时不应忽视资格恢复制度(五年后自动取消);二是预警类(风险预警机制、吹哨人制度等),预警制度保障科研监管常态化和科研运行安全,吹哨人制度为预警提供更有效的支撑;三是教育类(职业教育、素质教育、伦理教育等),教育是培育诚信意识的重要措施,也对科研提出新要求,比如“负责任-合伦理项目”概念的提倡,定期专题巡讲、伦理教育专题活动等方式也为诚信意识的培养提供重要支撑。

中端处遇模式以常态化监管为核心:一是加强科研项目全程监督,外部治理体系通过网上公开、开放科学等方式监督从科研申报到科研应用的全过程。在监督方式上,外部治理体系通过强化透明公示制、拓宽投诉渠道、强化材料复核审查、强调原始材料留痕等多种方式保障监督效用。二是加强关键领域重点监督,对于特别敏感或具有高风险的科研领域,如基因编辑和高能物理实验,实施重点监控机制。包括更频繁的检查、特定的合规要求以及对关键实验步骤的额外审查,确保关键领域的科研工作不仅遵守法律法规,还符合国际伦理标准。三是加强学术共同体的专业监督,信息时代与学术自治理念下,具有中立地位和专业知识的学术共同体能够有效应对科研失信行为的隐蔽性与复杂性。外部治理体系借助学术共同体的作用,通过定期评审和反馈机制监督科研活动,保障科研道德和科研质量。四是加强公民的广泛监督,鼓励公民和科研社区成员参与监管过程,特别是建立匿名举报系统,促使个人在不承担报复风险的情况下报告可能的科研不端行为。此外,定期的公开研讨会和科研成果展示也可以提高公众对科研项目的接受度。

终端处遇模式以多元化、合理化处遇为核心:一是整合各方治理优势,构建多元化惩戒模式。在各方治理方式和适用空间不一的情况下,如刑法通常判处实刑、罚金幅度受限等,外部治理体系以整合机制为基,构建“批评—追回—限制—处分—民事赔偿—行政处分—行政处罚—刑事处罚”的多元化惩戒模式。惩戒并非越严苛越好,过度提高惩罚幅度会造成过责不相当的问题。同时,惩戒措施内部应建立起一定的排斥性。举例而言,在刑法对失信行为人判处监禁刑和财产刑后,其它治理机构不能因同一行为对其再次苛以惩戒,否则就有同质化惩罚之嫌。二是协调各方利益,构建多元化激励机制。一方面,通过正面褒奖的方式形成激励,如设立年度“科研诚信奖”,奖励在科研中展现出杰出诚信与创新的个人或团队,提升科研人员遵守诚信的积极性。另一方面,通过减轻负面惩戒的方式形成激励,例如对初犯的轻微失信行为更多采取教育和矫正措施而非严厉惩罚,以鼓励其改正并重新融入科研活动。三是开展详细行为审查,制定精准化治理方案。对科研失信行为进行深入审查,并根据行为的性质、动机、影响和个体历史等因素精准制定处理方案。外部治理体系允许个性化方案的存在,比如对于项目申请数据造假的研究者,可以对其适用声誉减损、资格限制、准入限制等荣誉类和资格类处理方案,以确保治理方案与科研人员具体情况相匹配,从而提高治理方案的公正性、有效性和灵活性。四是深入行为分析,设计个性化恢复路径。教育才是治理的目的,个性化恢复路径展现外部治理体系的人文关怀、整体性和前瞻性,整合心理辅导、职业指导及科研伦理重塑三大核心要素。心理辅导帮助科研人员恢复信心,职业指导提供符合其当前状况的新职业机会,而科研伦理重塑课程则确保他们彻底理解并实践科研诚信的核心价值。多维度的恢复路径不仅促进科研人员改正和学习,还助力他们重新融入科研群体。

(3)以科技方式优化治理机制,推动特色治理制度的建立。当治理理念由惩罚向预防迈进、治理结构由行政管制模式转向整体性治理模式时,治理现代化对治理能力提出更高要求。具体而言:一是科技驱动治理能力的广度发展,强调扩大治理的覆盖范围和影响力。例如,使用自然语言处理和算法学习的方式训练人工智能,使其高效识别科研失信行为。结合大数据和人工智能技术,通过可视化的科研诚信监控平台广泛监控科研活动。二是科技驱动治理能力的深度发展,侧重于提升治理质量和精准性。例如,通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,提升科研诚信教育的互动性和实际应用效果。同时,推行开放科学和众包评审机制,提高研究透明度和可信度,确保研究结果的质量和可靠性。三是科技驱动特色治理制度的建立,利用科技如区块链和人工智能,构建具有中国特色的现代治理制度。区块链技术可以确保科研数据的完整性和追溯性,为透明、可信的科研数据管理系统提供助力。依托区块链档案库制度,科研合规制度能更有效地鼓励科研人员通过预设的合规行为降低潜在处罚风险。同时,基于AI的科研伦理培训系统可以根据研究者的具体需求提供个性化培训方案,确保科研活动遵循道德规范和法律规定,并助力以科研传承和组织承诺为核心的科研诚信导师制度,增强其实施效果。

在公共管理领域,新公共管理范式以个人主义思维为基础,推崇分散化与竞争,带来治理的碎片化,而这种碎片化直接导致科研诚信治理体系难以建立。缺少协调机制使得各部门在处理问题时互相推诿,缺少整合机制使得各部门各行其是,科研诚信治理存在概念不明、责任不清、惩戒失效等问题。整体性治理理论是合作理论与整体性思维的深层融合,可以提供解决这些问题的有效途径。整体性治理理论以问题解决为核心导向,协调整合各部门优势和资源,促使外部治理体系通过多维整合方式构建立体化概念、通过三重利益关系构建层级化责任体系、通过预防与惩戒相结合的方式构建多元化治理机制,形成立体化、层级化、多元化的治理结构。

本文边际贡献在于为科研诚信建设提供新的研究理论、研究视角、研究方法,并在此基础上形成新的治理模式。在研究理论上,尚未有学者将整体性治理与科研诚信治理相融合,本文在深入分析整体性治理理论内核和科研诚信碎片化治理现状的基础上,将二者有机融合,形成独特的外部治理体系。在研究视角上,过往研究局限于单一治理主体作用的发挥,而且忽视了科研诚信的独特性。科研责任的确定并非追求单一的加重或减轻,科研责任加重不意味着治理有效,科研责任减轻也不意味着治理放松。本文以整体主义思维和系统分析方法为着眼点,在平衡科研自由与社会公益的基础上,深入剖析科研诚信治理对象、失信危害、解决对策等,建构既不过度干预科研自由又不放任风险的治理机制。在研究方法上,过往研究忽视法律责任和法治精神内涵,本文将法治精神与管理学理论相结合,以跨学科研究方法促进治理能力现代化。

科研诚信外部治理体系与整体性治理理论的结合是一条艰难道路。不同于传统合作理论,整体性治理理论吸收后现代主义去中心化思想、组织网络理论、多中心治理理论等合理内核,以期应对科技时代下纷繁复杂的现实社会。整体性治理理论内涵会带动外部治理体系发生根本性改变,比如在核心价值方面强调预防导向、公益导向,在措施方面强调整合政府资源、信息技术等,在管理方面重视信任机制建设。建立新的协调整合机制,才能使得科研诚信治理处理好科研自由与公共利益的平衡关系。科研诚信外部治理体系整体性建构是科研管理的新趋向,能成为治理能力现代化的新范本。

[1] 袁军鹏,淮孟姣.科研失信概念、表现及影响因素分析[J].科学与社会,2018,8(3):23-25.

[2] 王聪,和鸿鹏.我国政策环境中的科研诚信概念研究[J].中国科学基金,2017,31(4):390-391.

[3] 和鸿鹏,齐昆鹏,王聪.科研不端定义的国际比较研究:表现形式与界定方式[J].自然辩证法研究,2020,36(5):73-78.

[4] STENECK NICHOLAS H. Fostering integrity in research: definitions, current knowledge, and future directions[J].Science and Engineering Ethics,2006,12(12): 53-74.

[5] 刘兰剑,杨静.科研诚信问题成因分析及治理[J].科技进步与对策,2019,36(21):112-117.

[6] 刘意,陈福佑,孟平,等.科研诚信视域下掠夺性期刊研究综述[J].图书情报工作,2023,67(12):124-136.

[7] HUSSAIN A, ALI S, AHMED M, et al. The anti-vaccination movement: a regression in modern medicine[J]. Cureus, 2018,10(7):e2919.

[8] BRUNEY G.Annie Dookhan's drug lab crimes compromised more than 20 000 criminal convictions[EB/OL].(2020-04-01)[2023-09-24].https://www.esquire.com/entertainment/tv/a31994111/annie-dookhan-now-how-to-fix-a-drug-scandal-netflix-true-story/.

[9] DE GROOTE I, FLINK L G, ABBAS R, et al.New genetic and morphological evidence suggests a single hoaxer created 'Piltdown man'[J].Royal Society Open Science, 2016, 3(8): 1-14.

[10] 莫甲凤,杨雯.学术打假何以成为国家行动——基于多源流理论的分析[J].现代大学教育,2022,38(5):15-26.

[11] 潘启亮,杨梦婷.高校科研诚信的协同治理——基于利益相关者视角[J].学术研究,2022,64(9):70-74.

[12] 肖雷波,王性忠,董丽霞.科学、技术与社会视角下的“韩春雨论文事件”分析——让科学回归真实的生活世界[J].科技管理研究,2020,40(12):255-260.

[13] 吴艳,杨志维.英国《维护科研诚信协约》(2019)的新发展及其启示[J].科学管理研究,2020,38(3):152-155.

[14] 江利红,罗仙凤.论政府在科研诚信管理中的查处责任[J].中国软科学,2019,34(11):1-8.

[15] 孙娟,何丽,宋勇刚,等.学术期刊在科研诚信建设中的作用与实施路径[J].中国科技期刊研究,2021,32(2):153-157.

[16] PIMPLE KENNETH D.Research ethics[M].London: Routledge, 2017.

[17] DINIS-OLIVEIRA RICARDO JORGE.COVID-19 research: pandemic versus "paperdemic", integrity, values and risks of the "speed science"[J]. Forensic Sciences Research, 2020, 5(2): 174-187.

[18] VAN NOORDEN R. More than 10,000 research papers were retracted in 2023——a new record[J].Nature,2023,624(50):479-481.

[19] IVAN ORANSKY,ADAM MARCUS.There′s far more scientific fraud than anyone wants to admit[EB/OL].(2023-08-09)[2023-09-29].https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/09/scientific-misconduct-retraction-watch.

[20] 俞立平,周朦朦,苏光耀.中国科研诚信政策的演化特征研究——基于1981—2020年的政策文本分析[J].情报科学,2022,40(5):51-58.

[21] 中国社会科学院中国廉政研究中心.中国反腐倡廉建设报告(十)[M].北京:社会科学文献出版社,2020.

[22] 韩小凤.我国老年福利供给的碎片化及整体性治理[M].北京:中国社会科学出版社,2019.

[23] RESNIK D B, SHAMOO A E. Reproducibility and research integrity[J].Accountability in Research,2017,24(2):116-123.

[24] BOUTER LEX.What research institutions can do to foster research integrity[J].Science and Engineering Ethics,2020,26(4):2360-2390.

[25] PIMPLE, KENNETH D.Six domains of research ethics[J].Science and Engineering Ethics,2002,8(2):191-205.

[26] WREN J D, VALENCIA A, KELSO J. Reviewer-coerced citation: case report, update on journal policy and suggestions for future prevention[J]. Bioinformatics, 2019,35(18): 3217-3218.

[27] MINASNY B,FIANTIS D, MULYANTO B,et al.Global soil science research collaboration in the 21st century: time to end helicopter research[J].Geoderma,2020,373(15):114299.

[28] 王立东.科研不端行为刑法规制论析[J].海南师范大学学报(社会科学版),2022,35(4):130-136.

[29] 方玉东,陈越.科研不端行为:概念、类型与治理(下)[J].中国高校科技,2011,25(9):16-17.

[30] 周琼,陈浩.学术不端行为治理中的“底线”与“红线”[N].光明日报,2018-11-13(13).

[31] 竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008,24(10):52-58.

[32] 吴红梅,王春婷.整体性治理视域下社会养老保险问题的棘手性分析与系统思考[J].社会主义研究,2012,35(4):69-72.

[33] 刘胜利,潘云涛.科研诚信的度量困境与非理性风险——面向科研诚信外部规范技术进路的学理反思[J].科技进步与对策,2023,40(20):21-29.

[34] STROEBE W, POSTMES T, SPEARS R. Scientific misconduct and the myth of self-correction in science[J]. Perspectives on Psychological Science, 2012,7(6): 670-688.

[35] SCHATZ G. The faces of Big Science[J]. Nat Rev Mol Cell Biol, 2014,15(6):423-426.

[36] YIN Y, DONG Y, WANG K, et al. Public use and public funding of science[J]. Nat Hum Behav, 2022,6(10):1344-1346.

[37] WEINGART P, JOUBERT M, CONNOWAY K. Public engagement with science—origins, motives and impact in academic literature and science policy[J]. PLoS ONE, 2021,16(7): e0254201.

[38] The European Code of Conduct for Research Integrity[EB/OL].(2017-03-24)[2023-10-29].https://allea.org/portfolio-item/the-european-code-of-conduct-for-research-integrity/.

[39] 哈特穆特·毛雷尔.行政法学总论[M].高家伟,译.北京:法律出版社,2000.

[40] 胡明.科研合同的功能性规制[J].中国社会科学,2020,41(9):68-92.