0 引言

数字经济时代,企业与用户的互动式创新有利于识别用户需求、提升竞争优势,成为企业创新的新模式[1]。开放式创新社区(Open Innovation Community,以下简称OIC)作为企业与用户互动式创新的载体,是关于特定产品或技术话题的在线虚拟社区,能够吸引大量具有共同兴趣的创新用户[2]。具有不同知识和专业技能的用户自愿参与各种创新活动,如讨论新想法、提供解决方案和开发创意产品等,能帮助企业获取大量外部知识,从而实现价值创新[3]。实践中,小米企业通过小米社区(MIUI)获取大量外部知识,成长为行业佼佼者;乐高集团通过创建乐高创意(LEGO idea)收集用户创意想法,并成功将用户想法转化为商业产品。然而,也有许多企业的OIC举步维艰,部分在线社区用户流失率较高,缺乏有价值的用户创新行为,导致企业无法从中获取预期创新收益[4]。

通常而言,用户与在线社区之间不存在正式协议约束,但用户为何愿意耗费时间和精力参与创新?已有研究发现,用户参与创新存在多种动机,如享受创新、从创新中学习、获取地位和物质利益等[5]。然而,有关动机的研究强调用户单方面需求和欲望,忽视了用户与社区非雇佣关系的特殊性(谢康等,2024)。在缺乏正式激励与约束情境下,以非正式契约形式存在的心理契约能够弥补OIC正式契约缺失的影响,成为指导用户行为的心理模型[6]。Liu等[7]研究发现,在线健康社区中交易型心理契约能够显著降低用户的知识贡献,而关系型心理契约则能显著增强用户的知识贡献;Wei等(2018)运用博弈论,从交易和关系两个维度讨论如何构建用户心理契约以促进用户知识协作;Agerfalk等(2008)基于心理契约确定用户与开源软件社区的义务,以促使用户与社区建立信任关系。

然而,上述研究存在一些不足:首先,已有研究多基于开源社区、在线健康社区情境,这些社区用户比较松散且侧重于用户之间的知识分享。相较而言,OIC以增强企业创新为目标,激发用户创新行为是社区的首要需求。但鲜有研究在OIC情境下讨论心理契约对用户创新行为的影响。其次,已有研究聚焦于交易型和关系型心理契约,理念型心理契约的作用未得到充分关注。用户参与创新由激情和理想主义驱动,他们不只为自身利益开展创新,还为改善社区或更大的社会环境开展创新(Nielsen &Reisch,2016)。针对此类用户的创新行为,现有交易型和关系型心理契约解释力不足,需要引入新的心理契约类型加以讨论。理念型心理契约是指组织成员至少以为组织事业作贡献的环境信念为前提[8]。持有理念型心理契约的用户能够与社区建立超越二元关系的共同价值观和事业目标,这份共同的事业目标可有效激励用户参与创新。因此,理念型心理契约是OIC用户进行创新的真正动力。

制定奖励措施是社区鼓励用户参与创新的常见做法,不同激励因素的效果已得到验证[9]。已有研究主要关注社区激励因素对整体用户行为的直接影响,未考虑相同激励因素可能对不同用户存在差异化影响效果。因此,研究社区激励因素在理念型心理契约与用户创新行为间的作用,有助于了解社区激励因素对特定类型用户行为的影响。自我决定理论解释了促进或破坏行为影响因素,发现当某项活动使用户产生较强的自主性动机时,其能够表现出更好的学习行为和创新性行为[10]。依据该理论,理念型心理契约涉及动机产生的潜在心理因素,能够激发用户创新动机,影响用户创新行为[11]。此外,自我决定理论认为来自外部的不同激励能抑制或促进由自主性动机驱动的行为。因此,不同社区激励因素能削弱或增强理念型心理契约用户的动机,影响其创新行为。

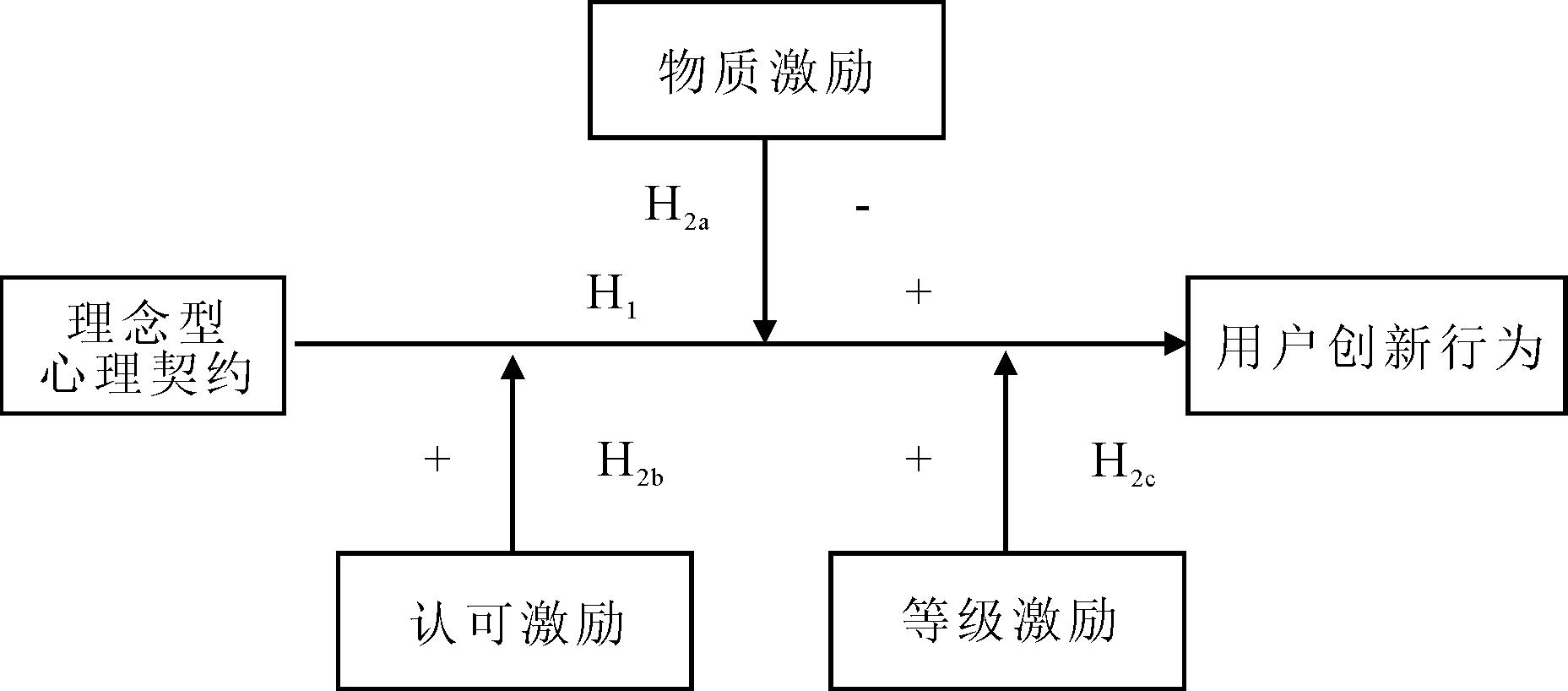

基于此,本文以自我决定理论为基础,探讨理念型心理契约对用户创新行为的影响,以及社区物质激励、等级激励和认可激励在理念型心理契约与用户创新行为关系中的调节作用,以期丰富用户创新行为与理念型心理契约研究,为社区有效激励用户创新行为提供参考。本文从海尔社区、小米社区、华为社区和大疆社区等开放式创新社区中收集数据进行分析。

1 理论回顾与研究假设

心理契约起源于Argyris提出的心理工作契约,是指个体对与对方达成的互惠交换协议的信念(Rousseau, 1995),蕴含着个体对与组织建立互惠关系的感知。在心理契约发展早期,学者主要关注心理契约产生的贡献和回报,通常称为“货币”,包括“经济货币”和“社会情感货币”。“经济货币”关注短期回报和利益,“社会情感货币”关注长期社会情感联系。在此基础上,Thompson &Bunderson[8]提出“理念货币”的概念,指出其是指内隐于个体与组织互惠关系中对追求价值目标或原则(不局限于个体利益)的可信承诺。而嵌入“理念货币”的理念型心理契约则是指在组织参与中,成员部分以一种组织将为他们提供直接或间接为事业作出贡献的环境信念为前提。

理念型心理契约涉及员工对组织有义务追求所拥护事业的看法,作为交换,员工有义务为组织作出贡献。这些事业可能有不同范围和复杂度(如“消除全球贫困”vs“只购买美国当地食品”),但都是个人所珍视的。而且,为追求事业目标,个人通常会付出工作外时间、主动创新等额外贡献。基于此,本文认为心理契约是指用户对社区互惠交换协议的一种信念。用户的理念型心理契约是指用户至少部分以一种社区将为他们提供直接或间接为创新事业作出贡献的环境信念为前提。当用户认同OIC价值主张并认为社区能为他们提供创新资源和支持环境时(如提供软件包或官方刷机指南,以及快速响应他们的想法等),他们会以社区的创新事业为使命积极开展创新活动。此时,用户能够建立理念型心理契约,并以该契约为准则看待与社区的关系,进而指导自身行为。

1.1 理念型心理契约与用户创新行为

(1)理念型心理契约表明,个体在认同组织价值主张之前,本身会持有一定的价值观。该价值观体现出个体对某项事业的热爱和追求,因此持有理念型心理契约的用户最初多为获取创新乐趣而创造更好的产品[12],他们是利他主义的[13],追求自我价值、自我实现和心理满足。自我决定理论认为这会产生较高的内在动机,并促进个体的创新行为。即持有理念型心理契约的用户本身就对社区所推崇的创新事业感兴趣,当他们建立起理念型心理契约后,受社区创新使命的感召会不断增强其内在动机。于斌和王勃琳(2012)通过理论推演发现,员工与企业之间形成的理念型心理契约会激发他们的主动动机,使其产生更积极的创新行为。

(2)当用户感知社区价值主张与自身价值观相符,并认为社区能为他们提供实现该主张的环境时会形成理念型心理契约。这种对社区价值主张的认同使得他们能够与社区建立超越二元关系的共同价值观和事业目标[14],如创新或打造美好产品。自我决定理论认为,当人们有意识地认同和认可活动价值时会产生认同动机[15],而接受该价值则能对组织产生强烈的认同感。因此,持有理念型心理契约的用户会为社区事业而努力,能够产生较强的认同动机。此外,自我决定理论也认识到大多数人的行为具有多重动机,认为不同动机之间可进行转化(Litalien等,2017)。因此,用户理念型心理契约越强,对社区价值和规则的内化程度越高,越能促使用户的认同动机向整合动机转化。

(3)在自我决定理论中,Deci &Ryan将内在动机、认同动机和整合动机统称为自主性动机,他们认为由自主性动机驱动的行为与更强的表现、持久性和创造力以及较高的行动意愿相关。现有研究表明,享受、利他主义和知识贡献自我效能[16]等自主性动机能够激发用户参与行为、知识分享与个体创新行为。基于此,本文认为理念型心理契约可通过增强用户自主性动机促进用户创新行为。据此,本文提出如下假设:

H1:理念型心理契约对用户创新行为具有正向影响。

1.2 社区激励因素的调节作用

OIC是企业针对品牌、产品建立的在线创新社区,能够吸引大量对该企业或产品具有共同兴趣的创新用户,但这些用户加入社区的需求和动机不同[17]。针对这些不同动机,OIC制定了多种多样的激励措施。根据已有文献,大致包括物质激励、认可激励和等级激励3种(Chen等,2012)。OIC物质激励指数字代金券、虚拟货币、虚拟礼物等有形奖励,一般与企业品牌相关,并对个体具有实用效益。通常,用户通过在社区发帖可获得一定积分,积分可兑换成实物券、优惠券、产品购买资格等,但这些积分的获取需要用户完成规定行为。OIC认可激励是指社区对个体努力表示欣赏和认可,通常表现为社区推送、采纳用户内容、授予用户不同荣誉勋章等。相较于物质奖励,认可奖励是一种非物质奖励。OIC等级激励是指社区提供统一的排名系统,在该系统中用户通过发布帖子或创意想法获得相应积分。不同积分区间被划分为不同等级,且每个等级享受的社区权利不同,等级越高,用户权利越大。尽管OIC等级激励也依托积分,但其更强调不同等级之间的权限与等级提升带来的成就感和地位,如用户在小米社区中达到4等级便可参与社区内测,在大疆社区中达到飞行成员等级可发表主题帖等。

根据自我决定理论,个体天生具有自主性、关联性和能力3种基本需求,其可激发个体自主性动机。不同类型激励措施能够提供一个支持需求环境激发个体较高的参与感,或提供破坏需求环境削弱个体自主性动机。因此,本文将社区激励因素作为理念型心理契约与用户创新行为关系的调节变量。

(1)OIC物质激励通常设定了明确的达成条件,需要用户严格按照设置条件进行操作。自我决定理论认为限制性较强的物质激励通常能够破坏个体自主性需求,抑制个体内在动机的形成。Kreps(1997)指出当创新任务不明确时,给予明确、强制性的经济激励会破坏个体的自主性需求,降低个体内在动机,导致个体行为是为获得物质奖励。研究发现,物质奖励会影响具有较高内在动机的用户参与或作出贡献。Sun等(2017)的研究表明,当个体行为主要由内在动机驱使时,引入外部物质奖励会抑制用户内在动机,导致用户较少的参与;Khern-am-nuai[18]通过实证研究发现,在线评论平台引入货币激励后,由内在动机驱动的评论者参与水平显著下降。可见,理念型心理契约用户进行创新不由物质奖励驱动,其本身就具有较高的内在动机。当OIC设置明确的物质激励时,具有较高内在动机的理念型心理契约用户需按照设定条件开展创新,这会让他们感到被控制,无法自主掌控创新活动。若用户参与这些活动,也有可能因获得物质奖励而作出错误归因。此种情形导致用户的自主性需求遭到破坏,内在动机降低,最终抑制用户创新行为的产生。据此,本文提出如下假设:

H2a:OIC物质激励负向调节理念型心理契约与用户创新行为关系。

(2)自我决定理论指出有效的积极反馈能够满足个体能力需求,增强个体内在动机。社区认可是指社区对用户活动的积极反馈,对追求自我价值的理念型心理契约用户来说,获得社区正式认可和回应代表其能力得到认可且其想法更有意义。价值感使用户对自己更有信心,能够满足用户能力需求,提高其社区参与度[19]。Jeppesen等[20]对企业创建的在线音乐社区的研究表明,社区认可能够显著提升热爱创新的用户表现,但对具有正式职位的专业用户作用不大。此外,持有理念型心理契约的用户往往抱有社区需为其提供支持的期望,这些支持除资源支持外,还包括心理支持[21]。当用户感受到社区认可时,可增强他们的存在感、被重视感和归属感,使其关联性需求得到满足。关联性需求满足能增强用户内在动机,从精神上激发用户持续创新的主动性[15]。最后,作为外在动机的徽章授予可增强用户社区认同和自我实现等自主性动机,促使他们在社区中产生更多想法[22]。据此,本文提出如下假设:

H2b:OIC认可激励正向调节理念型心理契约与用户创新行为的关系。

(3)自我决定理论指出提供最佳挑战和成长机会能够满足个体能力需求。活动等级激励通过设置不同权限等级和更具挑战的任务,为用户提供一个自我成长、自我实现的环境[13]。持有理念型心理契约的用户追求自我能力提升,这种环境恰好可以满足他们对能力提升的需求[8]。同时,尽管等级激励也设定了达到某种等级所需的条件,但并未损害用户的自主性需求。因为等级激励设置为用户提供了丰富的选择,用户可通过多种方式达到目标等级或自主选择达到多少等级。多种选择意味着等级激励和物质激励不同,不会限制用户的自主性需求。Deci &Ryan[15]认为以自主意识为前提且产生能力感的社会情境事件可增强个体内在动机。因此,等级激励在不损害用户自主性需求的前提下,通过提供充满挑战的环境满足理念型心理契约用户的能力需求,增强他们的自主性动机,进而促进他们的创新行为。据此,本文提出如下假设:

H2c:OIC等级激励正向调节理念型心理契约与用户创新行为的关系。

综上所述,本文构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据收集

本文选取海尔社区、小米社区、华为社区和大疆社区4个开放式创新社区用户为研究对象,上述社区均为制造业企业设立的开放式创新社区,成立时间超过10年,知名度较高。同时,上述社区用户人数众多,且具有多样化参与动机,社区内用户可发表产品建议、创新想法等。此外,社区可提供多样化激励方式,如虚拟货币或积分、勋章、贡献列表等,因而适合本研究需要。

在发放问卷前先采用试点测试,随机选取8名用户,向其发放完整问卷,并对他们进行线上访谈,询问其对问卷表述方式的看法。根据用户反馈,对问卷表达作进一步调整。除访谈外,本研究随机选取80名用户发放问卷进行预调研,预调研数据不在正式调研中。问卷以网络问卷形式发放,通过多种渠道进行收集,用户选择遍及不同等级、不同社区参与时间和话题圈子等,具有一定代表性。具体收集方式为:首先,在社区内通过私信社区发贴用户,或在用户发布贴下留言以及设立有奖活动的方式向用户发放问卷。其次,加入官方QQ群,在获得群主或管理员协助后向用户发放问卷,并通过用户互相推荐的方式扩大问卷发放范围。此外,为控制无应答偏差,本研究采取匿名方式,对完成问卷的用户给予小额现金奖励,或在相关群内发放红包激励用户填写问卷。问卷收集时间跨度为2023年4月初至2023年6月末,共发放问卷570份,最终回收问卷436份,问卷回收率为76.5%,与Kulas等[23]强调的在线调研中典型的50%左右回复率相比有一定优势。在剔除无效问卷后,共得到385份有效问卷。

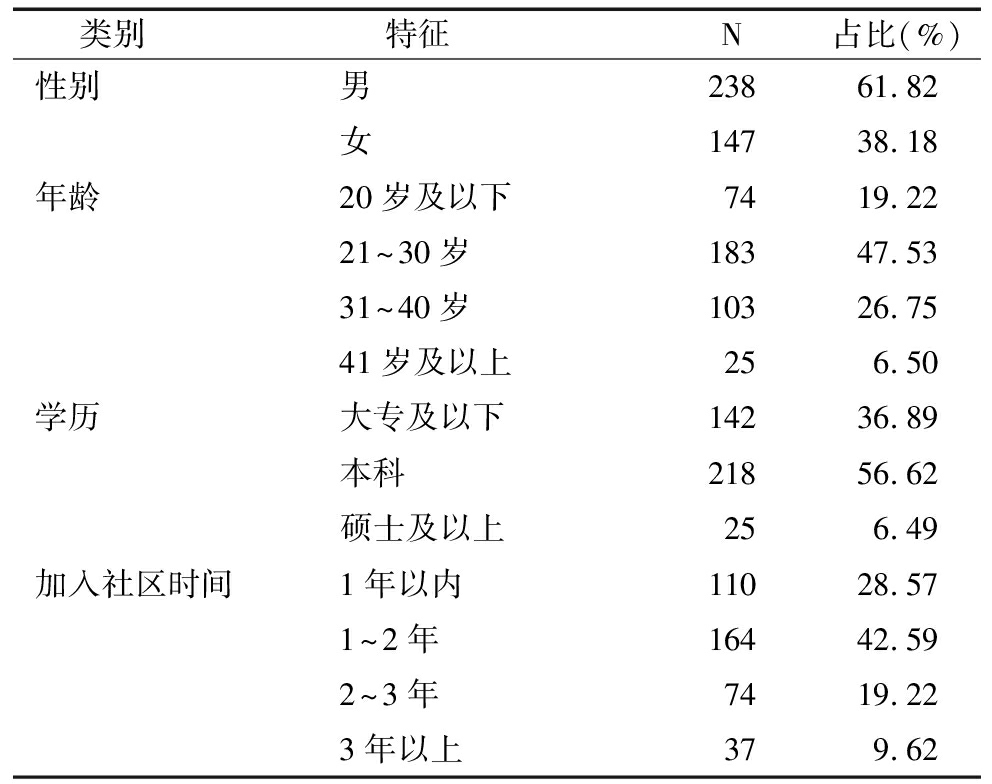

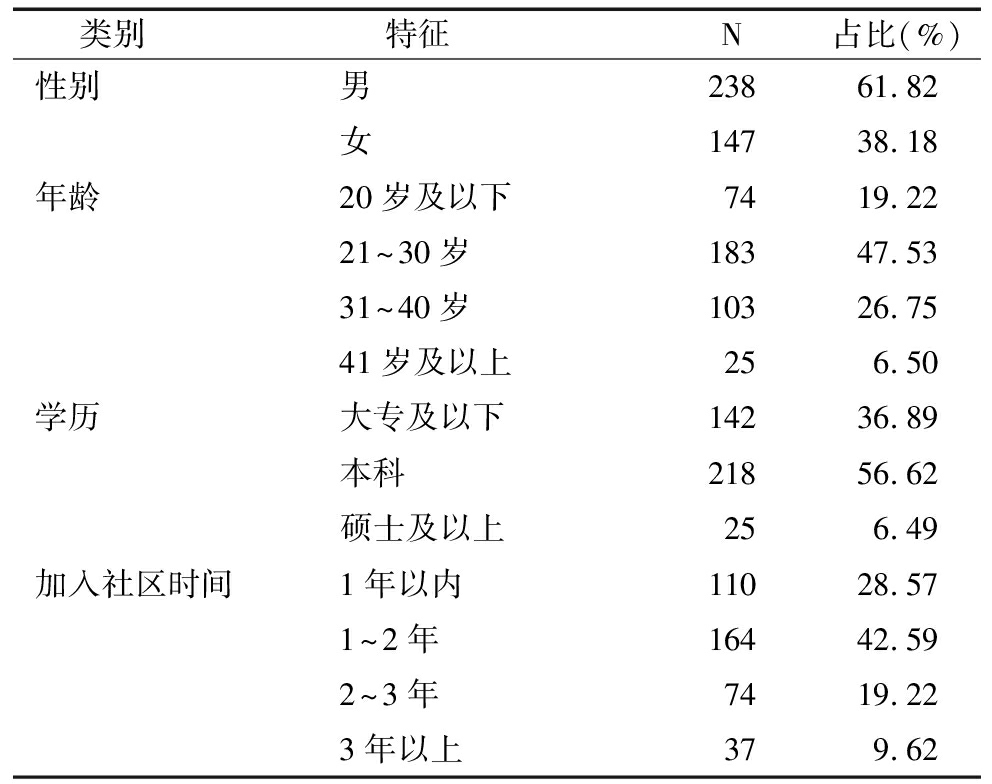

社区用户人口统计学特征见表1。其中,男性占61.8%,女性占38.2%;年龄区间20岁以下用户占19.2%,21~30岁用户占47.5%,31~40岁用户占26.8%,41岁以上用户占6.5%;大专学历及以下用户占36.9%,本科学历用户占56.6%,硕士学历及以上用户占6.5%;加入OIC时间在1年以内的用户占28.6%,1~2年用户占42.6%,2~3年用户占19.2%,3年以上用户占9.6%。

表1 用户人口统计学特征

Table 1 Users' demography statistics

类别特征N占比(%)性别男23861.82女14738.18年龄20岁及以下7419.2221~30岁18347.5331~40岁10326.7541岁及以上256.50学历大专及以下14236.89本科21856.62硕士及以上256.49加入社区时间1年以内11028.571~2年16442.592~3年7419.223年以上379.62

2.2 变量测量

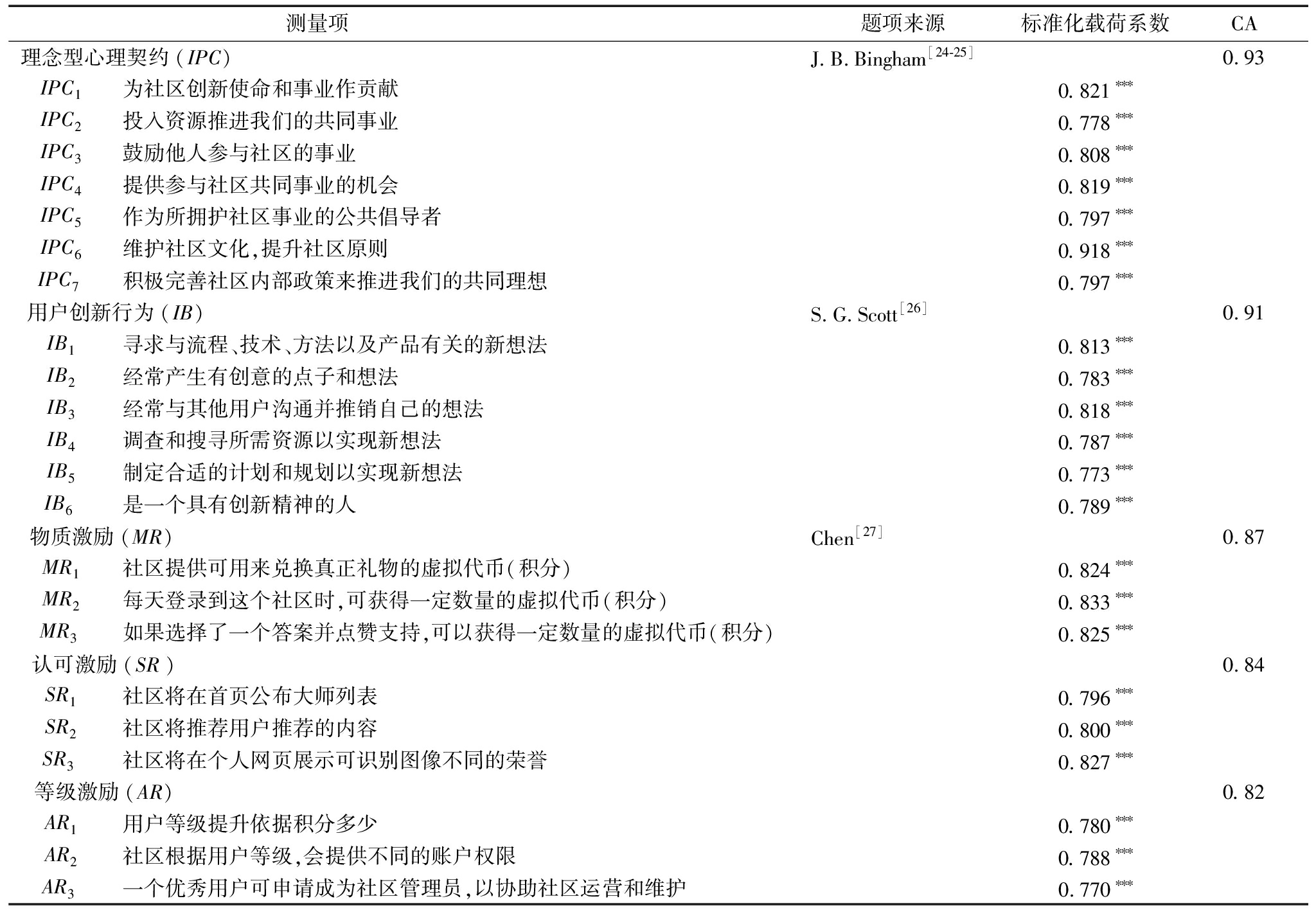

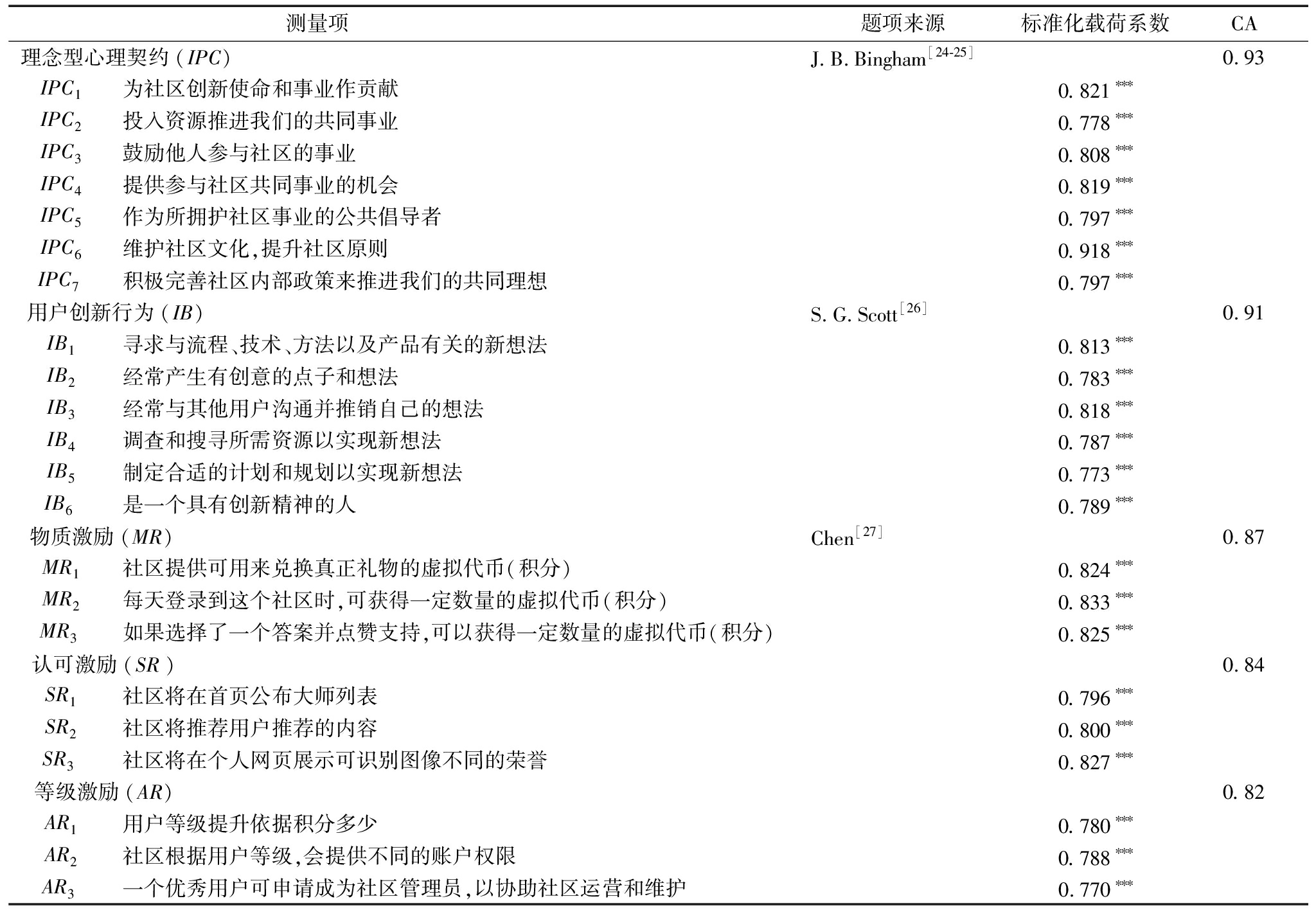

本文量表来自国外成熟量表,采用标准翻译程序,由1名研究生和1名博士生独立翻译,相互对照形成中文版量表初稿。随后,请1名有留学经验的博士回译,并对回译后的英文和原英文条目进行对比,对部分文字进行调整,直至语言表达准确无误。量表回译完成后请8名研究生评定量表各条目的准确性,并与2名专家进行反复交流和讨论,确定中文版量表。翻译完成后,先邀请8名用户进行访谈,询问用户对量表的看法,再根据用户反馈修改量表。例如,将原量表中的事业和使命改编为社区创新事业和使命,使其更契合开放式创新社区情境。同时,检验预调研中各变量的Cronbachs′s α 系数,发现均大于0.7,说明量表信度较高(见表2)。

表2 测量题项

Table 2 Measurement items

测量项 题项来源标准化载荷系数CA 理念型心理契约(IPC)J.B.Bingham[24-25]0.93IPC1为社区创新使命和事业作贡献0.821∗∗∗IPC2投入资源推进我们的共同事业0.778∗∗∗IPC3鼓励他人参与社区的事业0.808∗∗∗IPC4提供参与社区共同事业的机会0.819∗∗∗IPC5作为所拥护社区事业的公共倡导者0.797∗∗∗IPC6维护社区文化,提升社区原则0.918∗∗∗IPC7积极完善社区内部政策来推进我们的共同理想0.797∗∗∗ 用户创新行为(IB)S.G.Scott[26]0.91IB1寻求与流程、技术、方法以及产品有关的新想法0.813∗∗∗IB2经常产生有创意的点子和想法0.783∗∗∗IB3经常与其他用户沟通并推销自己的想法0.818∗∗∗IB4调查和搜寻所需资源以实现新想法0.787∗∗∗IB5制定合适的计划和规划以实现新想法0.773∗∗∗IB6是一个具有创新精神的人0.789∗∗∗ 物质激励(MR)Chen[27]0.87MR1社区提供可用来兑换真正礼物的虚拟代币(积分)0.824∗∗∗MR2每天登录到这个社区时,可获得一定数量的虚拟代币(积分)0.833∗∗∗MR3如果选择了一个答案并点赞支持,可以获得一定数量的虚拟代币(积分)0.825∗∗∗ 认可激励(SR)0.84SR1社区将在首页公布大师列表0.796∗∗∗SR2社区将推荐用户推荐的内容0.800∗∗∗SR3社区将在个人网页展示可识别图像不同的荣誉0.827∗∗∗ 等级激励(AR)0.82AR1用户等级提升依据积分多少0.780∗∗∗AR2社区根据用户等级,会提供不同的账户权限0.788∗∗∗AR3一个优秀用户可申请成为社区管理员,以协助社区运营和维护0.770∗∗∗

(1)解释变量:理念型心理契约。Bingham[24]编制了员工理念型心理契约量表,该量表后来被Deng等[14]所验证。Bingham等[25]又重新修订该量表并进行检验,修订后量表体现为在充满价值观的组织中,成员对自身义务的感知。因此,本文首先基于Bingham等编制的成熟量表进行回译,并对其进行修订,最终形成7个题项。量表使用Likert 5点评分,包括“贡献于社区的事业”“投入资源推进既定事业”等7个题项。

(2)被解释变量:用户创新行为。借鉴Scott &Bruce[26]的做法,使用Likert 5点评分,包括“经常产生有创意的点子和想法”“经常与其他用户沟通并推销自己的想法”等6个题项。

(3)调节变量:物质激励、认可激励和等级激励。借鉴Chen[27]的研究,使用Likert 5点评分。其中,物质激励包括“社区提供可用来兑换真正礼物的虚拟代币(积分)”“每天登陆到这个社区可获得一定数量的虚拟代币(积分)”等3个题项;认可激励包括“社区将在个体网页中展示可识别图像不同的荣誉”“社区将在首页上公布大师列表”等3个题项;等级激励包括“社区根据用户等级,会提供不同账户权限”“一个优秀用户可申请成为社区管理员,以协助社区运营和维护”等3个题项。

(4)控制变量:由于用户个体特征对用户创新行为也会产生影响,因此本文参考顾美玲等[4]的研究,将用户背景(年龄、学历和加入社区时间)设为控制变量。

3 假设检验

3.1 非应答偏差与共同方法偏差

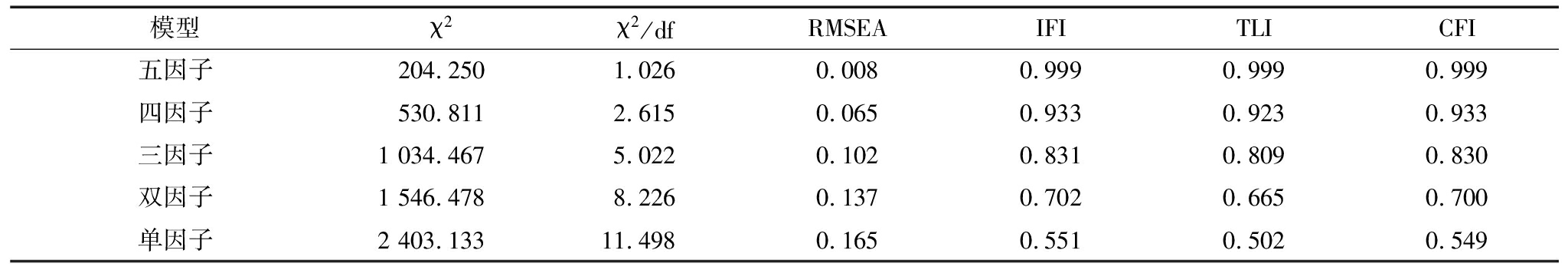

参考葛宝山、赵丽仪和叶丹(2023)的做法,本文对筛选后的385份有效问卷和51份无效问卷进行t检验,t值不显著(p>0.05),说明不存在非应答偏差问题。Harman单因子检测法是一种普遍用来检测共同方法偏差的方法,通过对问卷题项进行无旋转探索性因子分析观察未旋转的第一个主成分方差解释量是否超过总方差的40%,以此判断共同方法偏差问题是否严重。本研究采用Harman单因子检测法,得出未旋转的第一个主成分方差解释量为33.98%,未超过总方差的40%,说明共同方法偏差问题不严重。此外,鉴于Harman单因子检测法检验力度较低,本文参照Richardson等[28]的方法,将共同方法偏差作为一个潜在变量加入五因子模型,若含潜变量的因子模型与五因子模型差异显著,则说明共同方法偏差问题严重。本文将潜变量加入研究模型后拟合优度χ2为201.535、χ2/df为1.018、RMSEA为0.007,IFI为0.999、TLI为0.999、CFI为0.999。与五因子模型相比,χ2下降2.715,RMSEA为0.001,IFI、TLI、CFI未发生显著变化,说明共同方法偏差问题不严重。

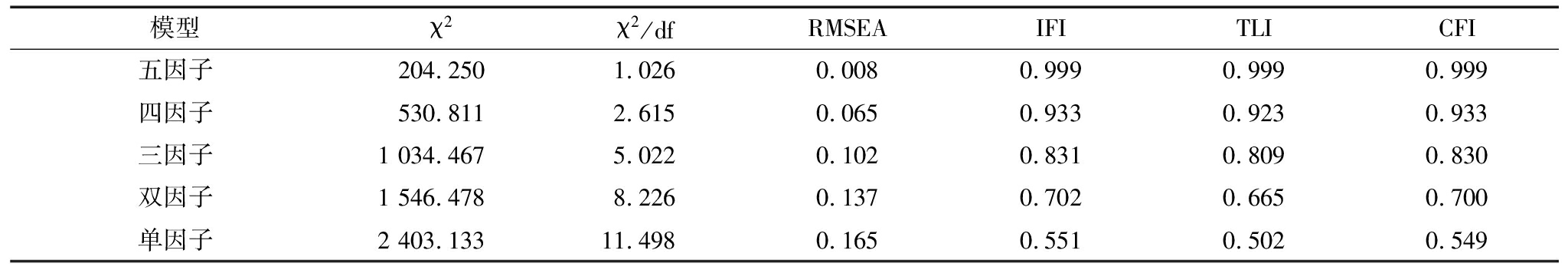

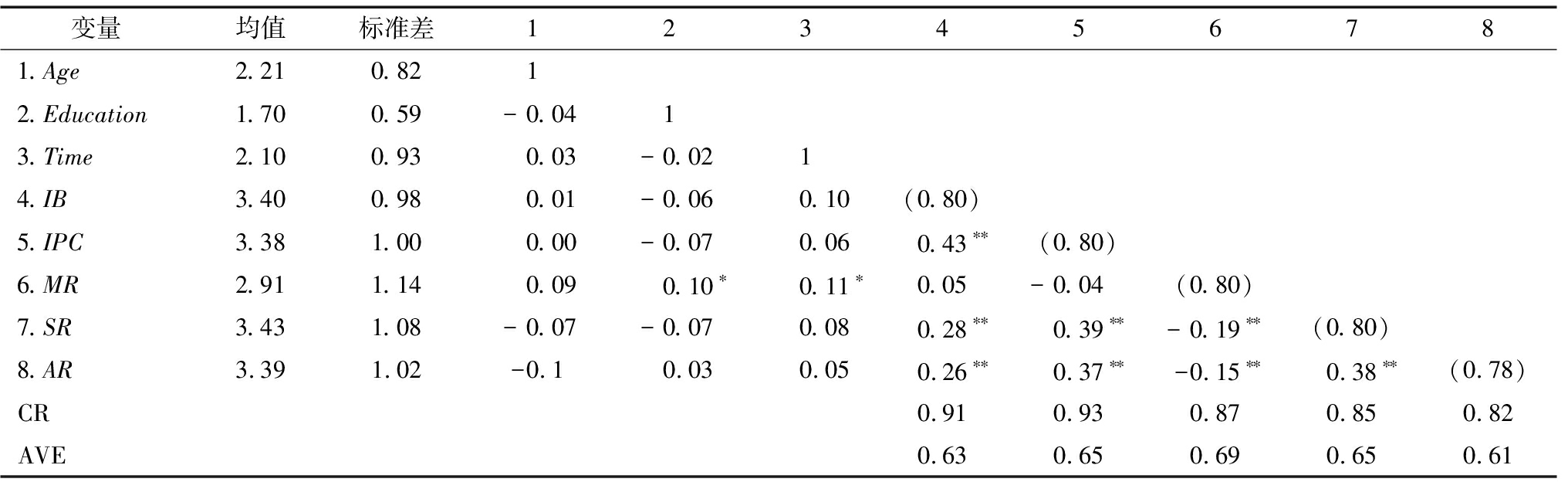

3.2 信效度检验

克隆巴赫阿尔法系数是用来检验量表信度的一种方法,Cronbach′s α>0.7说明量表信度较好。由表2可知,各变量的Cronbach′s α系数均大于0.7,说明量表具有较高信度。本文用Amos 24.0绘制模型图,对各变量进行验证性因子分析(CFA)。若模型绝对拟合指数χ2/df<3、RMSEA<0.05、相对拟合指数 IFI、TLI、CFI>0.9 ,说明模型具有较高的拟合优度。同时,将五因子模型与其它因子模型进行对比,若五因子模型拟合效果较好,说明模型具有较高的结构效度。本文除构建包含5个变量的基准模型外(用户创新行为、理念型心理契约、物质激励、认可激励和等级激励),还对4个备选模型进行拟合优度比较:四因子模型(将认可激励和等级激励合并为一个因子)、三因子模型(将物质激励、认可激励和等级激励合并为一个因子)、双因子模型(将理念型心理契约、物质激励、认可激励和等级激励合并为一个因子)和单因子模型(将5个变量合并为一个因子)。如表3所示,五因子模型χ2/df为1.026(小于3),RMSEA值为0.008(小于0.05),相对拟合指数 IFI、TLI、CFI 均为0.999(大于0.9),说明模型拟合优度较高。同时,五因子模型相较于其它因子模型拥有更高的拟合优度,表明量表结构效度较高。根据Fornell-Larcker标准,区分效度通过比较AVE平方根值以及该变量与其它变量的相关系数进行检验。由表4可知,各变量AVE平方根值大于该变量与其它变量的相关系数,表明变量具有较好的区分效度。同时,各变量的AVE>0.5、CR>0.7,表明量表具有较好的内部一致性。此外,所有题项的标准化因子载荷都大于0.5,表明量表具有较高的聚合效度。

表3 验证性因子分析模型比较

Table 3 Confirmed factor analysis of compared models

模型 χ2χ2/dfRMSEAIFITLICFI五因子 204.250 1.026 0.008 0.999 0.999 0.999四因子 530.811 2.615 0.065 0.933 0.923 0.933三因子 1 034.467 5.022 0.102 0.831 0.809 0.830双因子 1 546.478 8.226 0.137 0.702 0.665 0.700单因子 2 403.133 11.498 0.165 0.551 0.502 0.549

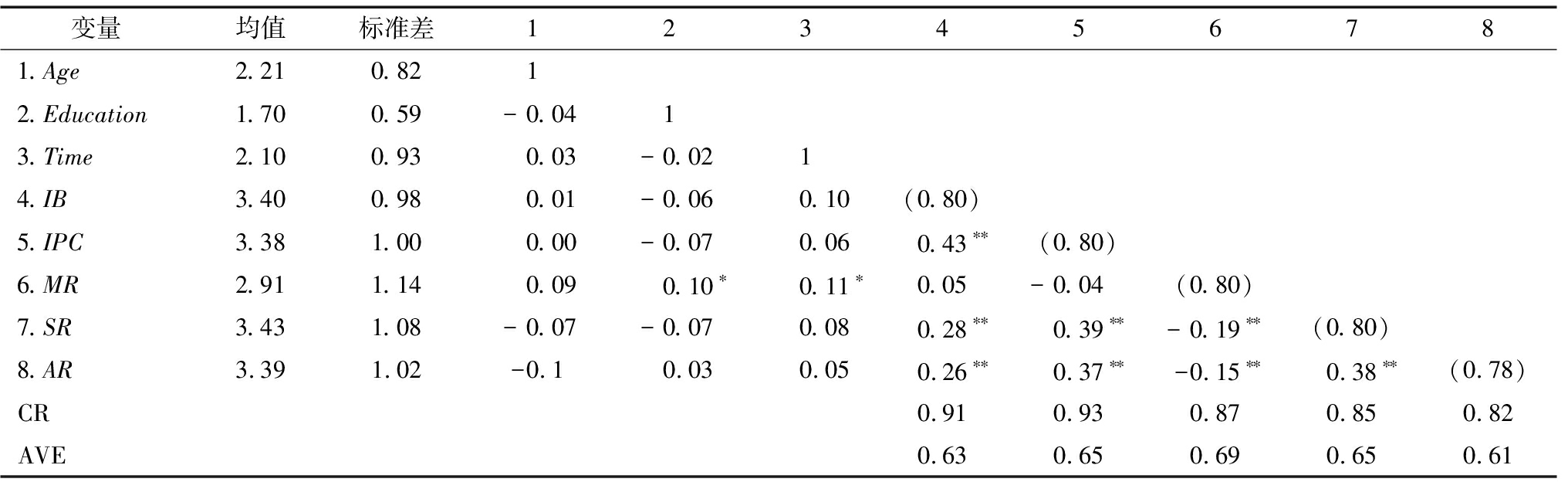

表4 均值、标准差与相关矩阵

Table 4 Means,standard deviations and the matrix of correlations

变量均值标准差123456781.Age2.210.821 2.Education1.700.59-0.041 3.Time2.100.93 0.03-0.021 4.IB3.400.98 0.01-0.060.10(0.80) 5.IPC3.381.000.00-0.070.06 0.43∗∗(0.80) 6.MR2.911.14 0.09 0.10∗0.11∗0.05-0.04(0.80) 7.SR3.431.08-0.07-0.070.08 0.28∗∗ 0.39∗∗-0.19∗∗(0.80) 8.AR3.391.02-0.1 0.030.05 0.26∗∗ 0.37∗∗-0.15∗∗ 0.38∗∗(0.78)CR0.910.930.87 0.850.82AVE0.630.650.69 0.650.61

注:N=385,*p<0.05,**p<0.01;IB=创新行为,IPC=理念型心理契约,MR=物质激励,SR=认可激励,AR=等级激励;括号内的值为对应变量 AVE 值的平方根

3.3 相关性分析

主要变量均值、标准差、相关系数结果如表4所示。其中,理念型心理契约与用户创新行为显著正相关(r=0.43,p<0.01),认可激励与用户创新行为显著正相关(r=0.28,p<0.01),等级激励与用户创新行为显著正相关(r=0.26,p<0.01)。

3.4 假设检验

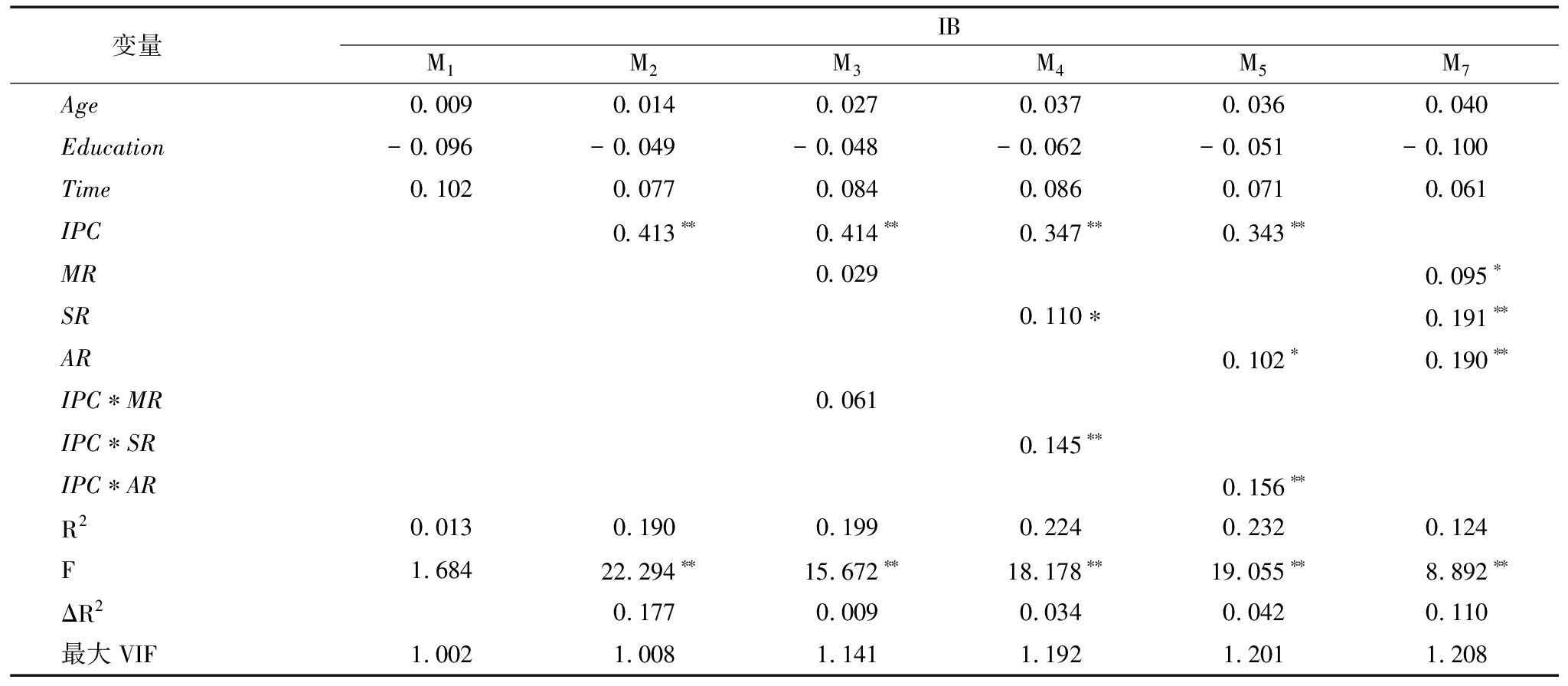

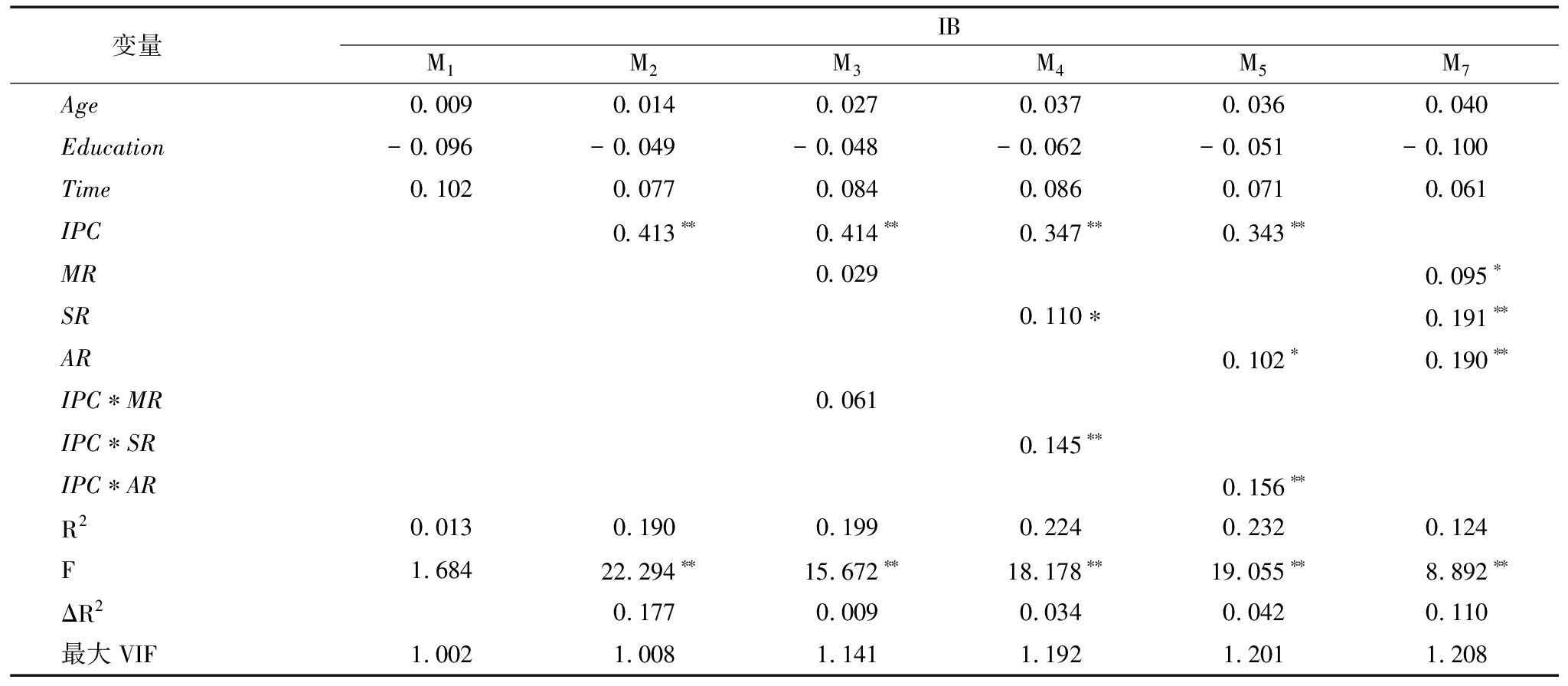

如表5所示,所有模型中各变量方差膨胀因子(VIF)均小于10,说明不存在明显的多重共线性问题。在控制用户年龄、学历和加入社区时间后,模型2中理念型心理契约对用户创新行为具有显著正向影响(β=0.413,p<0.01),H1得到验证。在模型3中,理念型心理契约与物质激励的交互项回归系数不显著,表明物质激励对用户创新行为主效应的调节效应不显著,H2a未得到验证。在模型4中,理念型心理契约与认可激励交互项的回归结果显著为正(β=0.145,p<0.01),表明认可激励对用户创新行为主效应具有显著正向调节效应,H2b得到验证。在模型5中,理念型心理契约与等级激励交互项的回归系数显著为正(β=0.156,p<0.01),表明等级激励对用户创新行为主效应具有显著正向调节效应,H2c得到验证。

表5 层次回归分析结果

Table 5 Hierarchical regression analysis results

变量 IBM1M2M3M4M5M7Age 0.009 0.014 0.027 0.037 0.0360.040Education-0.096-0.049-0.048-0.062-0.051-0.100Time 0.102 0.077 0.084 0.086 0.0710.061IPC 0.413∗∗ 0.414∗∗ 0.347∗∗ 0.343∗∗MR 0.0290.095∗SR 0.110∗0.191∗∗AR 0.102∗0.190∗∗IPC∗MR 0.061IPC∗SR 0.145∗∗IPC∗AR 0.156∗∗R2 0.013 0.190 0.199 0.224 0.2320.124F 1.68422.294∗∗15.672∗∗18.178∗∗19.055∗∗8.892∗∗ΔR2 0.177 0.009 0.034 0.0420.110最大VIF 1.002 1.008 1.141 1.192 1.2011.208

注:*p<0.05,**p<0.01;IB=创新行为,IPC=理念型心理契约,MR=物质激励,SR=认可激励,AR=等级激励

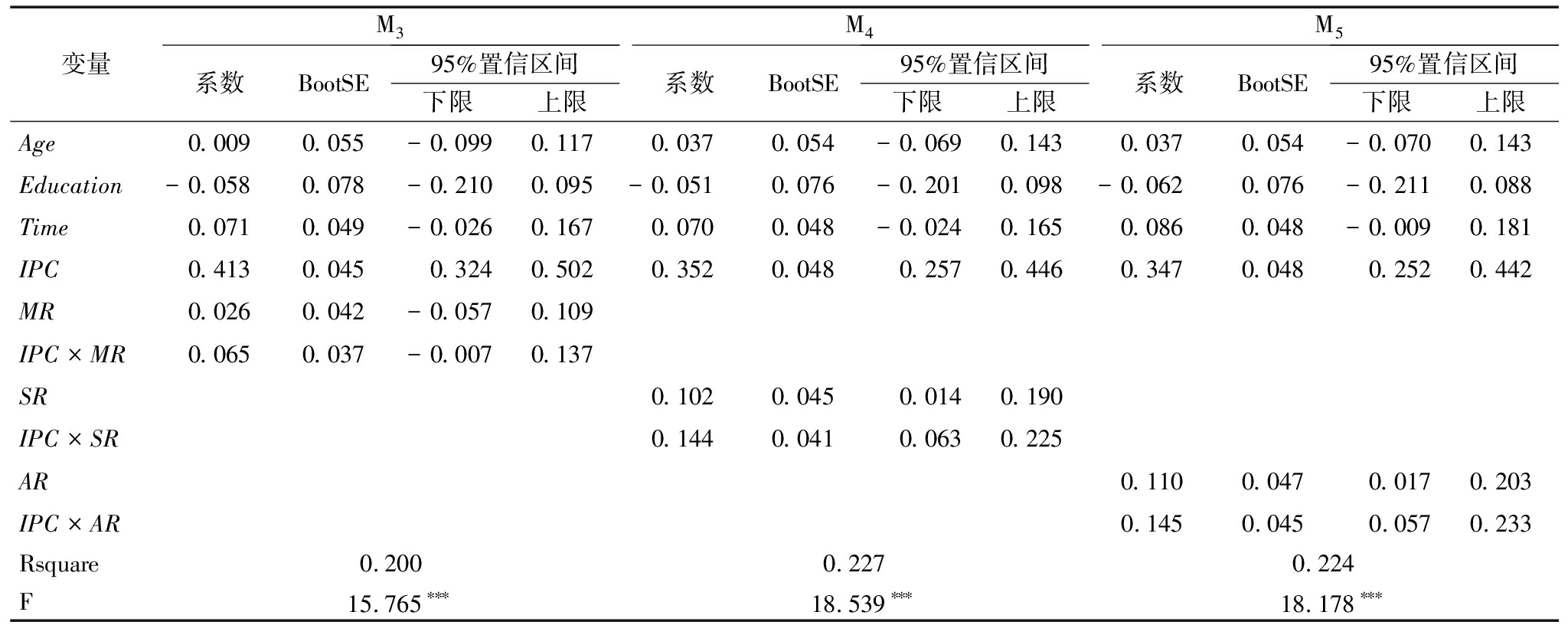

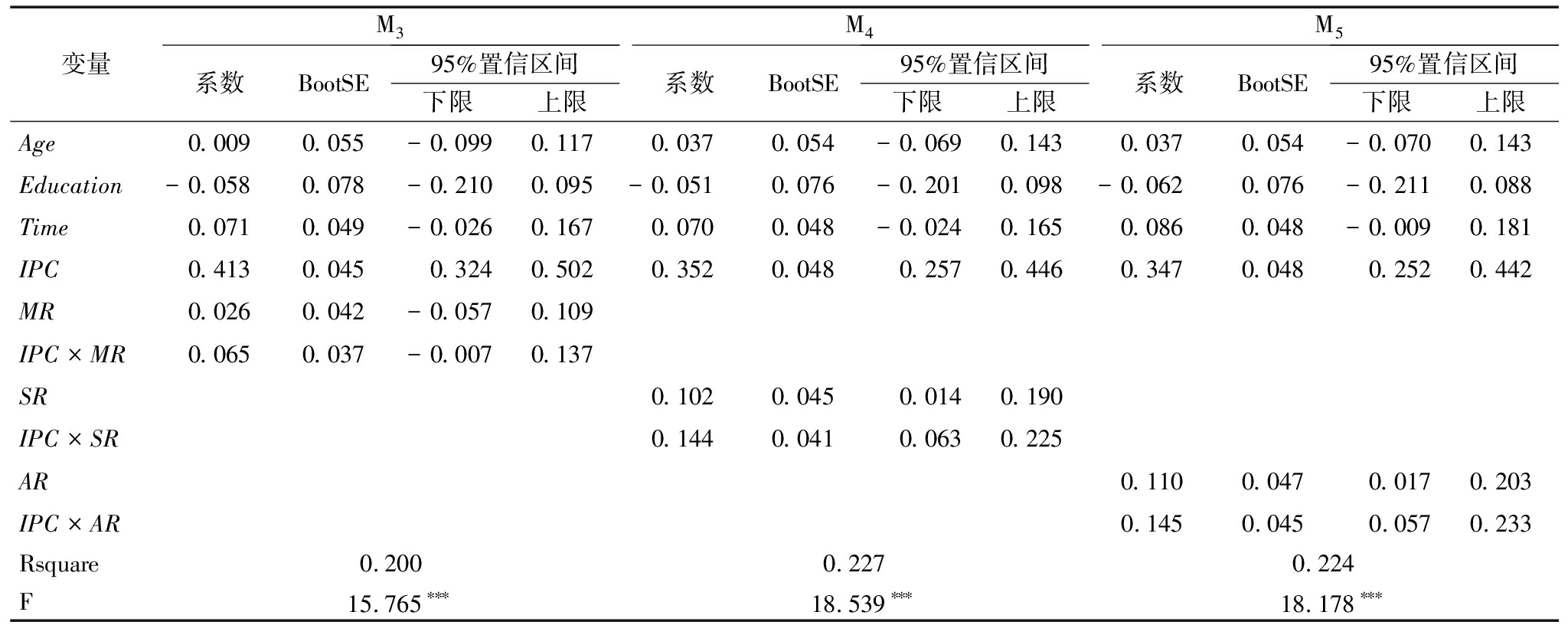

为进一步检验社区激励因素的调节作用,本文使用Process插件中的模型1,通过Bootstrapping抽样法,在95%置信区间下抽取5 000次进行检验,结果见表6。从中可见,理念型心理契约与物质激励交互项系数为0.065,95%置信区间为[-0.007,0.137],包含0,进一步表明H2a不成立。理念型心理契约与认可激励交互项系数为0.144,95%置信区间为[0.063,0.225],不包含0,进一步表明H2b成立。理念型心理契约与等级激励交互项系数为0.145,95%置信区间为[0.057,0.233],不包含0,进一步表明H2c成立。

表6 调节效应检验结果

Table 6 Mediation effect test results

变量M3系数BootSE95%置信区间下限上限M4系数BootSE95%置信区间下限上限M5系数BootSE95%置信区间下限上限Age0.0090.055-0.0990.1170.0370.054-0.0690.1430.0370.054-0.0700.143Education-0.0580.078-0.2100.095-0.0510.076-0.2010.098-0.0620.076-0.2110.088Time0.0710.049-0.0260.1670.0700.048-0.0240.1650.0860.048-0.0090.181IPC0.4130.0450.3240.5020.3520.0480.2570.4460.3470.0480.2520.442MR0.0260.042-0.0570.109IPC×MR0.0650.037-0.0070.137SR0.1020.0450.0140.190IPC×SR0.1440.0410.0630.225AR0.1100.0470.0170.203IPC×AR0.1450.0450.0570.233Rsquare0.2000.2270.224F15.765∗∗∗18.539∗∗∗18.178∗∗∗

注:*p<0.05、**p<0.01;IB=创新行为,IPC=理念型心理契约,MR=物质激励,SR=认可激励,AR=等级激励

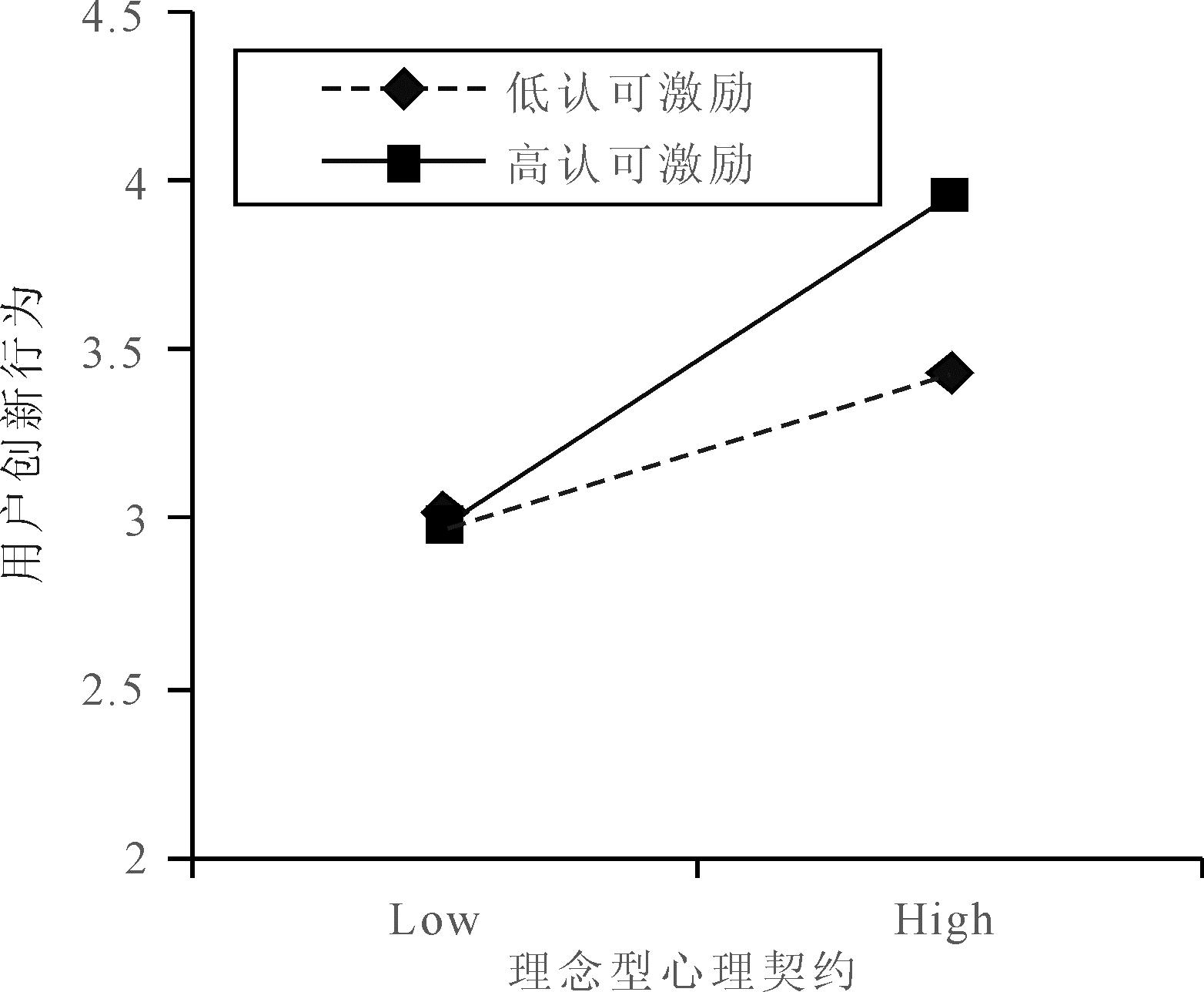

为直观观察数据,本文绘制交互效应示意图。如图2所示,认可激励越高,理念型心理契约对用户创新行为的正向作用越强;反之,认可激励越低,理念型心理契约对用户创新行为的正向作用越弱。如图3所示,等级激励越高,理念型心理契约对用户创新行为的正向作用越强;反之,等级激励越低,理念型心理契约对用户创新行为的正向作用越弱。

此外,在相关性分析中,社区认可和等级激励与用户创新行为相关系数显著。模型4、模型5结果表明,认可激励和等级激励与用户创新行为回归系数显著。模型7结果表明,物质激励对用户创新行为具有显著正向影响(β=0.095,p<0.05),认可激励对用户创新行为具有显著正向影响(β=0.191,p<0.01),等级激励对用户创新行为具有显著正向影响(β=0.190,p<0.01)。这说明,社区激励因素既能影响理念型心理契约与用户创新行为的关系,也能够直接影响用户创新行为。

4 结果与讨论

4.1 研究结论

本文通过理论回顾、文献梳理和企业实践提出研究假设,以海尔社区、小米社区、华为社区和大疆社区4个开放式创新社区用户为调研对象,采用问卷调研法收集385份有效问卷,检验理念型心理契约对用户创新行为的影响以及社区激励因素的调节作用。结果表明,理念型心理契约对用户创新行为具有显著正向影响。即持有理念型心理契约的用户将社区视作他们实现创新理想的场所和伙伴,相信他们与社区拥有一致目标和价值观,这会激发他们的创新动机,使其表现出更好的创新行为。Li等[29]的研究表明,心理契约能够显著正向影响员工创新行为;Kim等[30]区分心理契约类型进行讨论发现,交易型心理契约能够产生受控动机,降低员工创新行为,而关系型心理契约则能激发员工内在动机进而促进员工创新行为,该结论为本文提供了支撑,本文弥补了理念型心理契约与创新行为关系研究的不足。王战平等[31]研究发现,虚拟学术社区中用户的理念型心理契约能够显著正向影响科研人员的贡献行为和忠诚度,负向影响其退出行为。本文证明,在开放式创新社区中理念型心理契约能够促进用户做出有利于社区的行为。同时,有关志愿者活动的研究也呼应了本文研究结论。Vantilborgh等[21]认为在志愿者活动中,价值观是影响志愿者活动最常见的因素,以价值为导向的理念型心理契约起到突出作用,能够显著影响志愿者态度和行为(Scheel &Mohr,2013)。

研究发现,物质激励对理念型心理契约与用户创新行为关系未起到负向调节作用,说明物质激励并不能削弱理念型心理契约用户的创新行为。此结论与物质激励可削弱由内在动机驱动的用户参与行为研究[18]不同,原因可能有以下两点:一是Thompson &Bunderson提出理念型心理契约,将其视为与交易型心理契约和关系型心理契约并存的第三个维度,即持有理念型心理契约的个体并没有放弃对自身利益的追求。尽管持有理念型心理契约用户的主要驱动力不是经济奖励,但他们也不排斥对物质利益的追求。因此,社区设置物质激励不会削弱此类用户的创新行为。此外,内在动机和外在动机经典理论认为只要有足够的内在动机,奖励等受控因素就不会产生影响[30]。理念型心理契约强的用户拥有足够的内在动机,物质奖励产生的控制感难以对其产生负向影响。二是社区中的物质奖励通常与企业品牌挂钩,整合部分情感利益,在一定程度上可减少用户被物质所奴役的强烈控制感,减少对理念型心理契约自主动机的影响。同时,物质激励能够显著正向影响用户创新行为,该结论与王莉等(2018)的结论相似,但物质激励的正向调节作用不显著。原因可能在于,社区现有物质激励措施单一,且限制条件较多[3]。此外,Lin &Huang[32]研究发现,对因为利他主义和享受而分享知识的用户而言,金钱奖励的作用效果不大。同样,对于热爱创新的理念型心理契约用户来说,纯粹的物质奖励起不到作用。这说明,除讨论社区激励因素的直接作用外,还应将激励因素作为边界条件讨论其对特定用户的影响,因为它们所发挥的作用不同。

此外,社区认可激励和等级激励能够正向调节理念型心理契约与用户创新行为的关系。Bhattacharyya等[22]指出,认可作为社会强化物,能够传达用户的专业知识和可信度,从而影响用户贡献;Goes等[13]的研究发现,那些自愿贡献并具有较高内在动机的用户在等级激励作用下会作出更多努力,并在达到高等级后仍能够持续作出贡献。这些研究表明,对于那些追求自我价值和崇高使命的用户来说,给予其适时的认可反馈、设置挑战性活动能够增强用户对社区的信任感和归属感,使用户感受到自身价值,从而激发其创新行为。同时,社区认可激励和等级激励能够显著正向影响用户创新行为,再次证实已有研究结论[13,19,22],并补充了激励因素作为外部激励措施对不同认知个体的作用。

4.2 理论贡献

(1)本文将心理契约纳入开放式创新社区情境,拓展了心理契约研究情境,而以往研究多基于组织背景探讨组织和员工之间的关系(魏峰邓,2017)。尽管心理契约的概念可推广到企业与消费者、客户等多种关系,但现有研究较少关注在线社区用户心理契约的作用[7],且多将其置于在线健康社区和开源社区情境下进行讨论。本文将心理契约研究情景从线下组织扩展到OIC中,证实理念型心理契约适用于OIC情境。

(2)本文揭示理念型心理契约对用户创新行为的影响,为用户创新行为驱动因素研究提供了新理论视角。已有研究未深入探讨用户与社区协同演化关系,更未深入理解用户创新行为(谢康等,2023)。以互惠为核心的理念型心理契约能够展现用户与社区之间的价值共创、互利互惠关系,而非传统雇佣关系。此外,聚焦于理念型心理契约能够解释为何社区大部分创新是出于自愿和无偿[20]。已有研究发现除交易型和关系型心理契约外,理念维度同样存在于用户心中,用户会与社区拥护相同理念并愿意为之奋斗[33]。但已有研究未直接说明理念型心理契约对用户创新行为的影响,本文发现理念型心理契约能够正向影响用户创新行为且在OIC中,用户进行创新部分是基于对社区创新事业的热爱和认同。在依赖自愿贡献的在线社区中,用户的理念型心理契约是用户参与创新的真正动力,这是以往用户创新行为研究常忽视的因素[5]。

(3)本文检验社区激励因素的调节作用,诠释不同类型激励对理念型心理契约的影响,有助于全面理解社区激励因素的作用。已有研究多讨论社区激励因素对用户行为的直接影响,但相同激励因素对不同认知个体可能存在不同影响效果。因此,相较于探究社区激励因素的直接作用,将激励因素作为边界条件可厘清其对用户行为形成过程的适用范围和局限性,加深对社区激励因素的理解。同时,研究发现不同激励因素对理念型心理契约的影响不同,深化了对理念型心理契约作用机制的理解。

4.3 管理启示

(1)由于理念型心理契约能显著促进用户创新行为,因此社区应重视用户理念型心理契约的发展和培育,公开宣传社区使命和价值观,进而指导成员行为[34]。对价值观的宣扬能够吸引理念相近的用户加入社区,促使用户构建理念型心理契约。同时,社区也要保证自身对使命的践行,鼓励社区成员自然分享和交流他们的知识,促进他们的创新行为。若组织未能履行理念型心理契约,可能会导致负面影响(Vantilborgh, 2015)。此外,社区需建立良好的沟通机制和响应机制。当用户认为社区能够快速响应他们的创新想法且有渠道向社区传达他们的创意时,他们会相信社区是为创新而生的,能够为他们提供各种创新支持,这有助于理念型心理契约的建立。

(2)提供适当的物质奖励可在不削弱内在动机的前提下增加创新行为[30]。基于此,社区需要制定恰当的物质激励措施,以增强物质激励对理念型心理契约用户创新行为的促进作用。例如,减少物质激励的限制条件,保证用户参与的自主性,或设置更具挑战性的物质激励支持用户的能力需求,更好地发挥物质激励的作用。

(3)多设置社区推送、个性化勋章等认可激励,提升用户对社区的自信心,增强他们的创新行为动机。此外,社区也应设置具有不同权限的等级激励,满足用户能力需求并使他们体验到挑战不同等级所带来的乐趣[29],进而促进理念型心理契约用户的创新行为。同时,高等级能够体现用户在社区的价值和地位,部分用户会为追求更高等级作出更多创新行为。

4.4 不足与展望

本研究存在以下不足:①在研究样本上,本文仅选取海尔社区、小米社区、华为社区和大疆社区4个科技制造类企业的OIC,社区数量较少且类型单一,未来可选择多个不同行业的OIC,扩大样本范围,抑或对比不同类型虚拟社区理念型心理契约对用户创新行为的影响存在何种差异;②采用横截面数据进行研究,由于用户心理契约并非固定不变,未来可采用纵向数据探讨随着时间流逝,理念型心理契约或不同心理契约类型的动态演化过程[35];③心理契约对动机作用的讨论是一个重要话题[36],未来可对模型进行细化,探讨理念型心理契约与用户创新行为之间的作用机制;④心理契约影响因素涉及个人特质、外部环境等,未来可讨论社区激励因素对理念型心理契约的提升作用。

参考文献:

[1] NAMBISAN S, WRIGHT M, FELDMAN M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019,48(8):103773.

[2] 焦媛媛, 高雪, 付轼辉. 同侪影响视角下创新社区中用户群体创新行为的形成机理研究[J]. 南开管理评论, 2022,25(1):165-178.

[3] CHRISTENSEN I, KARLSSON C. Open innovation and the effects of crowdsourcing in a pharma ecosystem[J]. Journal of Innovation &Knowledge, 2019,4(4):240-247.

[4] 顾美玲, 迟铭, 韩洁平. 开放式创新社区治理机制对用户知识贡献行为的影响——虚拟社区感知的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2019,36(20):30-37.

[5] STANKO M A, ALLEN B J. Disentangling the collective motivations for user innovation in a 3D printing community[J]. Technovation, 2022,111(8):102387.

[6] MEHTA A K, THANKI H, PANDA R, et al. Exploring the psychological contract during new normal: construction and validation of the revised psychological contract scale[J]. International Journal of Manpower, 2024,45(2):255-278.

[7] LIU W L, FAN X C. Exploring the relationship between users' psychological contracts and their knowledge contribution in online health communities[J]. Frontiers in Psychology, 2021,12:1-15.

[8] THOMPSON J A, BUNDERSON J S. Violations of principle:ideological currency in the psychological contract[J]. Academy of Management Review, 2003,4(28):571-586.

[9] HAN D, PANG Z, HE L, et al. Management response and user idea generation: evidence from an online open innovation community[J]. Information Technology and Management, 2023,24:381-400.

[10] RYAN R M, DECI E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J]. The American Psychologist, 2000,55(1):68-78.

[11] DECI E L, RYAN R M. The "what" and "why" of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior[J]. Psychological Inquiry, 2000,11(4):227-268.

[12] 高良谋, 马文甲. 开放式创新:内涵、框架与中国情境[J]. 管理世界, 2014,30(6):157-169.

[13] GOES P B, GUO C, LIN M. Do incentive hierarchies induce user effort? evidence from an online knowledge exchange[J]. Information Systems Research, 2016,27(3):497-516.

[14] DENG H, COYLE SHAPIRO J, et al. Serving the cause when my organization does not: a self-affirmation model of employees' compensatory responses to ideological contract breach[J]. Personnel Psychology, 2023,76(4):1161-1186.

[15] RYAN R M, DECI E L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: definitions, theory, practices, and future directions[J]. Contemporary Educational Psychology, 2020,61(3):101860.

[16] 万莉, 程慧平. 基于自我决定理论的虚拟知识社区用户持续知识贡献行为动机研究[J]. 情报科学, 2016,34(10):15-19.

[17] AKAR E, MARDIKYAN S, DALGIC T. User roles in online communities and their moderating effect on online community usage intention: an integrated approach[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2019,35(6):495-509.

[18] KHERN-AM-NUAI W, KANNAN K, GHASEMKHANI H. Extrinsic versus intrinsic rewards for contributing reviews in an online platform[J]. Information Systems Research, 2018,29(4):871-892.

[19] YAN Z, WANG T, CHEN Y, et al. Knowledge sharing in online health communities: a social exchange theory perspective[J]. Information &Management, 2016,53(5):643-653.

[20] JEPPESEN L B, FREDERIKSEN L. Why do users contribute to firm-hosted user communities? the case of computer-controlled music instruments[J]. Organization Science, 2006,17(1):45-63.

[21] VANTILBORGH T, BIDEE J, PEPERMANS R, et al. Volunteers' psychological contracts: extending traditional views[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2012,41(6):1072-1091.

[22] BHATTACHARYYA S, BANERJEE S, BOSE I, et al. Temporal effects of repeated recognition and lack of recognition on online community contributions[J]. Journal of Management Information Systems, 2020,37(2):536-562.

[23] YEIK K K, SOH C H, CHEW K W. Antecedents and consequences of cyberloafing: evidence from the Malaysian ICT industry[J]. First Monday, 2017,22(3):1-16.

[24] BINGHAM J B. Multiple obligations: distinguishing the dimensionality and confirming the role of ideology within the psychological contract framework[D]. Utah: University of Utah, 2005.

[25] BINGHAM J B, OLDROYD J, THOMPSON J, et al. Status and the true believer: the impact of psychological contracts on social status attributions of friendship and influence[J]. Organization Science, 2014,25(1):73-92.

[26] SCOTT S G, BRUCE R. Determinants of innovative behavior: a path model of individual in the workplace [J]. Academy of Management Annals, 1994,3(37):580-607.

[27] CHEN C, CHANG S, LIU C. Understanding knowledge-sharing motivation, incentive mechanisms, and satisfaction in virtual communities[J]. Social Behavior and Personality, 2012,40(4):639-647.

[28] RICHARDSON H A, SIMMERING M J, STURMAN M C. A tale of three perspectives: examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance[J]. Organizational Research Methods, 2009,12(4):762-800.

[29] LI Y, ZHANG L, YAN X. How does strategic human resource management impact on employee voice behavior and innovation behavior with mediating effect of psychological mechanism[J]. Frontiers in Psychology, 2022,13:920774.

[30] KIM S. Give and take: understanding innovative behaviour from a psychological contract perspective[J/OL]. Public Management Review (2024-05-17).DOI:10.1080/14719037.2024.2354780.

[31] 王战平, 周阳, 谭春辉, 等. 心理契约的履行对虚拟学术社区科研人员EVLN行为的影响[J]. 现代情报, 2020,40(1):49-57.

[32] LIN F, HUANG H. Why people share knowledge in virtual communities? the use of Yahoo! Kimo knowledge plus as an example[J]. Internet Research, 2013,23(2):133-159.

[33] 赵斌, 刘宸儒, 宇卫昕, 等. 用户期望差距对开放式创新社区企业——用户价值共毁的影响机制研究[J]. 管理评论, 2022,34(9):108-119.

[34] DIXON-FOWLER H, O'LEARY-KELLY A, JOHNSON J, et al. Sustainability and ideology-infused psychological contracts: an organizational- and employee-level perspective[J]. Human Resource Management Review, 2020,30(3):100690.

[35] BANKINS S, GRIEP Y, HANSEN S D. Charting directions for a new research era: addressing gaps and advancing scholarship in the study of psychological contracts[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2020,29(2):159-163.

[36] KOZHAKHMET S, ROFCANIN Y, NURGABDESHOV A, et al. A bibliometric analysis of psychological contract research: current status development and future research directions[J]. International Journal of Manpower, 2023,44(5):918-935.

(责任编辑:王敬敏)